Maître de conférences en sciences de l'information

19.03.2024 à 22:32

Trois gigas par semaine. Oh Najat, y’a pas moyen Najat.

Olivier Ertzscheid

Texte intégral (1599 mots)

Trois gigas par semaine c’est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Alors voilà la dernière tribune qui agite le petit monde du web, tribune de Najat Vallaud-Belkacem dans le Figaro-Vox (déjà là rien ne va) et qui préconise donc de limiter la consommation de connexion à 3 gigas par semaine (quand je vous dis que rien ne va …) arguant du postulat qu’il y a, je cite, “une urgence numérique comme il y a une urgence climatique. Elle ne consiste pas à envoyer dans l’espace des satellites supplémentaires, mais à débrancher la prise, à éteindre nos écrans, et à commencer à revivre, enfin.”

Voilà voilà voilà.

Le texte de Najat Vallaud-Belkacem est une ahurissante collection de poncifs et d’inexactitudes scientifiques (il n’y a pas “d’addiction” aux écrans), mais si l’on fait l’effort (coûteux) de les oublier pour se concentrer sur le constat qu’il prétend dresser, il devient alors (à peine un peu) moins caricatural que les extraits que l’on en voit circuler et se limitant à la seule mesure de limitation de connexion. Mesure dont elle indique elle-même qu’elle ne lui convient pas sur un plan individuel (“Nombreuses sont les voix qui vont s’élever contre cette proposition, à commencer par la nôtre, par la mienne, au fond de moi, au moment même où j’écris ces lignes“) mais qu’elle lui semble être l’occasion d’une réflexion (et d’une future possible décision) politique sur le sujet (le sujet étant celui de l’urgence à la surconsommation numérique).

Alors bien sûr non, limiter la connexion internet n’est pas une bonne idée. Oui c’est une forme de coercition totalement inaplicable et irrémédiablement dangereuse sur le plan des droits individuels comme des libertés publiques.

Par ailleurs je viens d’un monde – j’ai passé les 50 piges – dans lequel on connaissait les forfaits “à l’heure” pour accéder au web, et je mesure donc tout ce que les forfaits et accès “illimités” ont permis de libérer dans les usages singuliers comme collectifs.

Ceci étant posé on avance pleine balle vers un irrémédiable de communs négatifs qui ne nous exonèrent pas de considérer que le droit de chacun à disposer d’une connexion et d’un accès au web doit être défendu, soutenu et maintenu (d’autant qu’y compris en France nous n’y sommes pas encore et je ne vous parle pas d’autres régions du monde …). Je fais partie de celles et ceux qui militaient pour défendre un droit à la connexion dans la mesure où je pensais (et pense toujours) qu’il s’agit d’un droit fondamental de nos vies communes et que ne pas disposer de ce droit (qui devrait être opposable) constitue une entrave à notre insertion ou à notre inclusion dans la société. Mais dans ce même monde, se comporter en aveugles au regard de l’extractivisme totalement démesuré actuellement en vigueur dans l’ensemble de nos usages numériques ne semble pas davantage une position raisonnable ou tenable.

Alors quoi ? Alors oui la question de la consommation énergétique est centrale puisqu’elle impacte déjà dans des proportions alarmantes des ressources naturelles qui ne peuvent plus être allouées à des besoins sans conteste bien plus essentiels et parfois littéralement vitaux.

“Le” numérique est un construit social qu’il nous est encore difficile d’articuler autrement que par métaphore ou par réduction.

Soit on le réduit à la connexion : ce que l’on fit tout le temps de son déploiement et de sa massification à l’époque où la seule comparaison était celle des “autoroutes de l’information”.

Soit on le vaporise à l’aune de métaphores sur la pollution (informationnelle), sur la fatigue (informationnelle encore), sur l’obésité (informationnelle toujours). Et à bien y réfléchir, de métaphore en métaphore, nous sommes de plus en plus capables (et c’est tant mieux) de penser les “effets” du numérique (sur notre santé, mentale ou physique par sédentarité, sur les nouveaux régimes médiatiques qu’il inaugure, etc.) mais de moins en moins capables d’en dessiner les causes politiques.

Pollution, obésité, fatigue … autant de problèmes de santé publique. Le numérique réduit à la part métaphorique de ses effets dans la société doit donc également être une histoire de santé publique. Mais même là et comme quelqu’un l’écrivait dans le Fédivers : “Sa proposition [de limiter à 3 Go par semaine] reviendrait à dire qu’on va régler les problèmes de santé et d’environnement liés à l’alimentation en limitant la quantité de bouffe à 5kg par semaine.”

On voit bien qu’en filant les métaphores jusqu’au bout ce n’est pas le numérique qui produit de la fatigue mais que la fatigue est produite par des rythmes sociaux intriqués avec des routines informationnelles (qui empruntent pour partie, mais pour partie seulement, des chemins numériques). On voit bien que ce n’est pas le numérique qui produit de l’obésité mais des règles de marché biface dans lesquels la satisfaction des annonceurs passe par la polarisation des informations exposées pour autant qu’elle permettent d’alimenter des interactions les plus continues possibles. On voit bien que ce n’est pas le numérique qui produit de la pollution mais des règles de production et commerce international totalement oublieuses d’intérêts autres que purement marchands.

Bref.

Ce. N’est. Pas. La. Faute. Des. Gens. Bordel.

(ce n’est pas non plus la faute des réseaux sociaux (ni des écrans) quand un policier tire à bout portant sur un jeune et que d’autres jeunes ne trouvent pas ça normal, bisous Manu).

Ce qui implique qu’on ne règlera aucun problème par des mesures punitives ou coercitives centrées sur la capacité de connexion. Bien au contraire.

Le problème, le grand problème, c’est que chaque acteur clé d’une régulation possible “du” numérique tient une position ambivalente, à commencer par l’État qui se pignole de vidéo-surveillance et se shoote aux drones tout en continuant de penser la fracture numérique en termes d’équipement (ordinateurs et tablettes) pour mieux s’exonérer de remplir sa part d’un contrat social dans lequel le devoir de mettre à disposition (des services publics notamment) s’est réduit à la possibilité de mettre à distance (mise à distance le plus souvent médiée par des acteurs qui n’ont plus grand chose de public).

Indéniablement pourtant, et c’est là le (seul) point sur lequel Najat Vallaud-Belkacem à raison, il faudra que des choses changent. Même si à titre personnel j’ai l’intime conviction que d’autres urgences vont faire de nos pollutions, obésités, fatigues et autres fractures numériques des problèmes tout à fait anecdotiques au regard des effondrements qui se profilent (climat, migrations, alimentation, accès à l’eau), il nous faut, pour le numérique aussi, nous inscrire dans des routines qui ont davantage à voir avec la frugalité qu’avec l’abondance, avec la retenue qu’avec le flux continu, avec l’interopérabilité qu’avec la multimodalité, avec la low-tech qu’avec la high-tech.

La tribune de Najat Vallaud Belkacem s’intitule “Libérons-nous des écrans, rationnons internet !” Cela n’a aucun sens et nous ramène aux délires d’un Denis Olivennes à l’époque où en chantre de la version 1 d’Hadopi il préconisait la castration numérique pour ses vertus éducatives. Rationner internet, bah non.

Il serait par contre tout à fait urgent et nécessaire de rationnaliser les infrastructures techniques qui rendent l’accès à internet possible. Et de bâtir un projet politique dans lequel cette rationnalité ne soit pas centrée sur les pratiques individuelles fussent-elles massives, mais où elle permette au contraire de cibler les grands opérateurs industriels (dont les Gafam) dont l’irrationnalité extractiviste assumée à court comme à moyen terme concourt à l’effondrement du monde tel que nous le connaissons.

Allez. C’est pas passé loin. Et pour le reste, Oh Najat, y’a pas moyen Najat.

18.03.2024 à 18:43

Des technologies aux technoloquies : Arty fit sienne une telle engeance

Olivier Ertzscheid

Texte intégral (2674 mots)

Je suis en train de préparer ma prochaine conférence sur le thème des artefacts génératifs, dans un format “apéro-chercheur”. Et la préparant je voulais partager ici quelques réflexions que je n’aurai peut-être pas le temps d’approfondir la semaine prochaine.

Intelligence artificielle. “Artificial Intelligence” en anglais. “Arty fit sienne une telle engeance” en … phonétique approximative (selon le procédé d’homophonie et d’à peu près notamment cher à l’Oulipo et aux surréalistes avant eux). Notre rapport aux technologies est souvent du même ordre que le rapport qu’entretient la phrase “Arty fit sienne une telle engeance” avec le groupe nominal “Artificial Intelligence” : nous évoluons dans une compréhension en clair-obscur de la plupart de ces technologies. Un rapport qui artificialise l’intelligence que nous pouvons en avoir comme celle que nous leur prêtons au regard de leurs effets sociaux mais plus rarement de leurs causes “mécaniques”.

Dans la longue liste de ce qui définit une technologie, il y a d’abord le nom que l’on choisit de lui donner ou dont elle hérite par concours de circonstance, circonstances d’ailleurs pas toujours atténuantes. Comme tout ce que le choix d’un prénom ou l’héritage d’un nom peut comporter de projections, de cadres, d’envies d’identification et de marquage social, le nom attribué aux technologies dit également beaucoup de ce qu’elle tentent de projeter comme de ce qu’elles ont pour objet de masquer ou de travestir.

Voilà pourquoi s’il faut nommer et dénommer les gens, les choses et les technologies, il faut aussi interroger les processus de pouvoir de ces dénominations. Et il faut se souvenir et se méfier de la toute puissance d’un marketing technologique selon lequel il y a plus de 20 ans que nous devrions toutes et tous avoir des frigos qui parlent, plus de 10 ans que nous devrions circuler en voitures volantes autonomes, et où Elon Musk peut annoncer sans rire des colonies martiennes pour 2030 tout comme Mark Zuckerberg nous promettait avec le plus grand sérieux que nous serions aujourd’hui des milliards dans le Métavers.

“Less Is More.”

And always more is often pure bullshit.

Il y a presque 4 ans de cela, à propos des différents projets de casques ou lunettes de réalité augmentée, j’écrivais qu’il fallait être attentif à “un ensemble de technologies qui postulent qu’il faut commencer par s’isoler pour pouvoir être ensemble ; qu’il faut commencer par se dissimuler aux autres pour pouvoir communiquer avec d’autres ; qu’il faut commencer par accepter de diminuer et d’entraver nos sens pour pouvoir les voir ensuite ‘augmentés’.”

Être humain augmenté ? De manière générale, et comme l’écrivait Laurence Allard (dans un entretien au magazine Culture Mobile aujourd’hui indisponible), “les technologies de l’Homme augmenté naissent d’abord pour répondre aux besoin de l’Homme diminué.” De fait et bien souvent, initialement les prothèses de l’être humain “augmenté” sont d’abord là pour répondre à une “diminution” liée à un handicap, un empêchement, une entrave accidentelle ou génétique.

Réalité augmentée ? A bien réfléchir sur ce que l’on nomme “réalité augmentée” on constate qu’elle est d’abord une réalité diminuée parce qu’une une réalité sans réel.

Intelligence artificielle ? L’intelligence artificielle est d’abord une bêtise absolue d’artefacts (programmes et algorithmes). Se souvenir ici de ce qu’explique depuis longtemps Gérard Berry : “Fondamentalement, l’ordinateur et l’homme sont les deux opposés les plus intégraux qui existent. L’homme est lent, peu rigoureux et très intuitif. L’ordinateur est super rapide, très rigoureux et complètement con.”

Assistants intelligents ? Les “assistants intelligents” (de Siri à Alexa jusqu’à ChatGPT et au-delà) sont d’abord des idiots utiles, le révélateur de nos désistements. Ils ne nous assistent pas intelligemment, ils dirigent bêtement nos indécisions ou nos manques de temps, d’énergie ou d’envie. Et ils le font avec – entre autres – un énorme problème de biais de disponibilité et de biais de conformité, puisqu’ils n’explorent que des possibles immédiatement (et souvent commercialement) disponibles et, pour l’essentiel, qu’ils nous renvoient et nous “assistent” vers du même, vers de l’identique, vers de la reproduction linéaire de comportements déjà immensément prévisibles. Ils sont donc parfaitement étrangers à toute forme d’intelligence.

Langage naturel ? Le langage naturel est souvent convoqué pour décrire notre capacité à interroger différents artefacts génératifs ainsi que leur propre capacité à nous répondre “en langage naturel”. Or ce que nous dénommons “langage naturel” est d’abord et avant tout un dialogue artificiel. ChatGPT (et les autres) ne nous répondent pas en langage “naturel” car il n’est rien de moins naturel que les échanges dialogués que nous avons avec ces artefacts. Pour s’en convaincre il suffit de regarder l’immensité des procédures et opérations techniques qui permettent cette illusion de naturalité, et parmi elles notamment le processus dit de “Alignment Tuning” ainsi décrit par Zhao, Wayne Xin, et al. dans leur étude de référence parue le 31 mars 2023 : “A Survey of Large Language Models“.

Étant donné que les LLM (Large Language Models) sont formés pour capturer les caractéristiques des données des corpus de pré-entraînés (comprenant à la fois des données de haute et de basse qualité), ils sont susceptibles de générer un contenu toxique, biaisé ou même nuisible pour les humains. Il est nécessaire d’aligner les LLM sur les valeurs humaines, c’est-à-dire qu’ils soient utiles, honnêtes et inoffensifs (sic). À cette fin, InstructGPT conçoit une approche de réglage fin (“fine-tuning”) qui permet aux LLM de suivre les instructions attendues, qui utilise la technique d’apprentissage par renforcement avec un retour d’information humain. Il incorpore l’humain dans la boucle de formation avec des stratégies d’étiquetage élaborées. ChatGPT est en effet développé sur une technique similaire à InstructGPT, qui montre une forte capacité d’alignement en produisant des réponses de haute qualité et inoffensives, par exemple en rejetant de répondre à des questions insultantes.

Si le langage “naturel” ne peut l’être qu’à condition d’être au préalable “aligné” par des travailleurs invisibilisés (Digital Labor) sur des principes d’utilité, d’honnêteté (sic) et d’innocuité alors que reste-t-il à ce langage de naturel ? Imaginez un instant une société dans laquelle toute forme de langage ou d’échange conversationnel serait ainsi « supervisé » par ces 3 règles. C’est littéralement le rêve de la novlangue et du néo-parler Orwellien.

Chaque fois que revient cette question du dialogue en langage naturel, je rappelle ce que j’écrivais en 2016 sur le sujet :

Aucune question même formulée en langage naturel n’est vraiment naturelle car elle ne s’adresse pas à un individu mais à une somme d’instructions mathématiques construites selon un déterminisme algorithmique permettant de valoriser un régime médiatique de la popularité et le modèle économique qui l’accompagne.

Et je me souviens aussi de ces chatoyantes cartes France Télécom du tout début des années 2000 :

Et oui. Le langage “naturel”, déjà à l’orée des années 2000. Et même les perroquets stochastiques de Emily M. Bender, Angelina McMillan-Major, Shmargaret Shmitchell et Timnit Gebru étaient déjà là plus de 20 ans avant la publication de leur article

Dans le cas de ChatGPT et de ses clones et sbires, la formule que j’employais à l’endroit de Google pourrait être reformulée sans y changer presque rien. Et voici ce que cela donne.

Aucune question même formulée en langage naturel n’est vraiment “naturelle” car elle ne s’adresse pas à un individu mais à une somme d’instructions mathématiques construites selon un déterminisme algorithmique permettant de valoriser un régime probabiliste de satisfaction du requêtant, optimisé et calibré par un travail humain invisibilisé.

Le régime de construction de chacune des réponses produites obéit en outre à des ontologies mouvantes et le plus souvent imperscrutables mais qui toujours reflètent une vision du monde, sauf lorsque par négligence ou par choix, elles font l’impasse de cette vision en se moquant totalement des implication sociales et politiques des réponses apportées tant qu’elles maintiennent un horizon de rente économique.

Des technologies aux technoloquies.

Nous venons d’un monde où les discours sur les techniques se sont élaborés et construits à la fois sur le plan mécanique et artefactuel comme sur le plan philosophique. Nous avons un discours (logos) sur des activités de production ou de fabrication (techné). Nous entrons depuis quelques années déjà, dans un monde où la technique nous parle et où cette capacité de parler interroge fondamentalement la capacité de sincérité de la langue, son “honnêteté” et/ou son “innocuité” comme évoqué plus haut. D’autant que nous somme souvent incapables de savoir qui parle réellement derrière ces technologies parlantes, technologies qui ne sont qu’autant de formes de ventriloquies : des technoloquies.

Sans entrer dans un long rappel historique, tout commence avec le test de Turing (1950) où il s’agit évaluer la capacité d’une machine à imiter le comportement humain, et plus précisément, sa capacité à simuler une conversation avec un être humain de manière convaincante.

Puis, avec le premier programme informatique qui simule l’interaction langagière avec un psychothérapeute reformulant la plupart des affirmations du “patient” en questions et en les lui posant, son auteur Joseph Weizenbaum pointe ce qu’il nomme l’effet Eliza (1964-1966), c’est à dire la tendance à assimiler de manière inconsciente le comportement d’un ordinateur à celui d’un être humain, très exactement “la prédisposition à attribuer à des suites de symboles générés par ordinateur (en particulier à des mots) plus de sens qu’ils n’en ont réellement.”

À l’arrivée de ChatGPT en 2022 nous savons donc :

- que les programmes informatiques sont capables d’imitation,

- que nous sur-interprétons ce que la machine répond,

- que nous prêtons à la machine des capacités qu’elle n’a pas.

Nous avons en outre appris que les algorithmes sont bourrés de biais et qu’ils automatisent et aggravent les inégalités bien plus qu’ils ne les corrigent ou les atténuent (lire notamment Safiya Umoja Noble “Algorithms Of Oppression” 2018, Cathy O’Neil “Weapons of Math Destruction”, 2016 et Virginia Eubanks “Automating Inequality”, 2018).

Pour le dire plus simplement :

- Nous savons qu’ils mentent.

- Nous savons que nous savons qu’ils mentent.

- Nous savons qu’ils ne savent pas qu’ils mentent puisque mentir est à la fois une opération procédurale (qui peut être programmée) mais relève aussi d’une interprétation et d’un jugement moral.

Parlons maintenant rapidement de ventriloquie. La technique de ventriloquie s’appuie sur plusieurs types de mécanismes et de stratagèmes. L’un des premiers consiste par exemple à éviter les phonèmes nécessitant un mouvement important des lèvres – par exemple le son [p] ou [m] – ou une ouverture significative de la bouche – par exemple passer du [i] au [a]. Le ventriloque peut alors soit éviter les mots avec ces sons, soit remplacer ces sons et les mots qui les contiennent par d’autres mots qui ne les contiennent pas :

Par exemple, [b] est remplacé par [v] ou [h]. Barrière devient varrière, bonjour devient honjour. [p] est remplacé par [h]. Par devient har. [n] remplace [m]. [f] devient [h]. Formidable devient hormidagle. (…). Mexique devient exique. À chaque fois, le ventriloque compte sur la capacité du cerveau de l’auditeur à corriger automatiquement (et surtout inconsciemment) les sons erronés qu’il entend. Celui-ci l’accepte d’autant mieux que les personnages inventés par les ventriloques sont des animaux. (Source : Le bout de la langue)

Beaucoup d’entre nous ont également vu passer l’expérience classique de compensation et de correction cognitive :

Une étude de l’unitiersvé de Cigbmdare a mtnoré que l’on puet snas plorèmbe lrie un txete dont les letetrs snot dnas le drrdoése puor peu que la pieèrrme et la dnèeirre lttere de cquhae mot rsnetet à la bnone pacle. Ccei mortne que le caerevu ne lit pas teouts les ltrtees mais pnerd le mot cmmoe un tuot. La pruvee : avuoez que vuos n’aevz pas eu de mal à lrie ce txtee.

“Artificial Intelligence” demanda-t-il. “Arty fit sienne une telle engeance” répondit-il.

Dans ces « technoloquies » quelle est la part de l’illusion ? Quelles sont les substitutions qui s’opèrent et que notre cerveau corrige avec un effort à peine conscient ? Et si notre cerveau “accommode” au sens optique du terme c’est à dire s’il effectue un ensemble de mises au point visant à la netteté de la perception, alors dans le cas précis de ces technoloquies, de quoi s’accommode-t-on réellement ?

Voilà pourquoi notre premier travail de chercheur mais aussi de citoyen est de prendre la sémantique technologique à revers (car elle est souvent une antiphrase) et notre responsabilité politique est d’essayer de la remettre à l’endroit.

12.03.2024 à 07:32

IA bien qui IA le dernier

Olivier Ertzscheid

Lire la suite (263 mots)

Je serai le prochain invité de l’apéro-chercheur organisé à la bibliothèque universitaire de La Roche sur Yon.

Le concept est simple : un chercheur (moi), un apéro, une association étudiante pour tenir le BarBU (le bar de la BU ouvert uniquement à l’occasion de ces apéro-chercheur) et pis c’est tout.

Ah oui, et puis un thème, quand même. On parlera donc artefacts génératifs. Enfin intelligence artificielle. Enfin ChatGPT, Midjourney et tout ça quoi.

Pourquoi venir : vous m’écoutez (et ça me fait plaisir), vous apprenez des trucs (enfin j’espère), on discute (parce que c’est certes une conf mais c’est aussi un apéro) et à chaque fois que vous buvez un coup (avec ou sans alcool) vous aidez à financer une asso étudiante.

C’est le 25 Mars. A La Roche sur Yon. Dans la meilleure BU de la galaxie connue. Entrée libre.

07.02.2024 à 16:42

Santé mentale étudiante : écouter ne suffira plus.

Olivier Ertzscheid

Texte intégral (3924 mots)

Comme chaque année, le 5 Février, c’était la journée nationale de prévention du suicide. Nous sommes le 7 Février.

Chaque métier dans la longue liste de ceux qui reposent sur le contact à l’autre, aux autres, chaque métier comporte sa part d’exposition à des situations délicates, complexes, dramatiques parfois. Les métiers du soin et de la médecine sont évidemment en première ligne. Les métiers de l’enseignement le sont aussi de plus en plus.

Être presque quotidiennement confronté à la souffrance de jeunes gens et de jeunes filles prend plusieurs formes.

Il y a les effondrements physiques parce qu’ils ont faim. Je ne parle pas ici de crises d’hypoglycémie de jeunes bien portants, je parle d’étudiant.e.s qui ne font qu’un repas par jour, et pour qui la disette est devenu un quotidien. Pour elles et pour eux, les campus universitaires se sont transformés en succursales des restos du coeur. On donne des cours et à manger.

Et il y a la “santé mentale”. La santé mentale ce sont ces jeunes que l’on voit, côtoie ou décrit comme en “dépression”, en “souffrance” … ; un truc qui n’a l’air d’être ni seulement de la tristesse, ni uniquement de la mélancolie. La santé mentale ce sont aussi ces jeunes avec des pathologies lourdes (bipolarité, anorexie, phobies scolaires, troubles du spectre autistique, ensemble des troubles du neuro-développement qui sont une bombe sanitaire prête à exploser …), pathologies dont certaines sont repérées, traitées et suivies, et d’autres ignorées, déniées, non-accompagnées ; la santé mentale ce sont aussi des mal-être, des mal-vivre, des formes de stress allant parfois jusqu’au burn-out. Il y a celles et ceux qui voient un psy. Celles et ceux qui en voient deux. Celles et ceux qui n’en voient pas : parce que pas de place, parce que pas le temps, parce que pas capables, parce que pas accompagné.e.s, parce que pas prêt.e.s. Il y a celles et ceux qui ont déjà fait des passages en HP, plus ou moins longs, celles et ceux qui sont sous traitement médicamenteux plus ou moins lourd.

Il y a 10 ans quand on voyait un étudiant dormir en cours, on l’engueulait et on lui expliquait qu’il fallait qu’il se détende un peu sur son rythme de soirées chupitos. Aujourd’hui quand un.e étudiant.e dort en cours je ne sais plus si c’est d’épuisement professionnel, de trouble de l’attention, ou des suites d’un changement de traitement (ou d’un abus de Chupitos en soirée). Il y a aussi les situations familiales éclatées. Il y a aussi celles et ceux qui sont “en rupture” : de famille, de scolarité, d’envie. Il y a la question des violences et agressions sexuelles qui remontent ou qu’elles (le plus souvent) traversent encore quotidiennement.

Ces jeunes gens et ces jeunes filles, sont étudiant.e.s, ils et elles ont entre 18 et 22 ans, et les politiques (de santé) publiques se torchent avec leurs souffrances.

J’enseigne à l’université depuis maintenant plus de 20 ans. Je l’ai déjà dit, écrit, gueulé, mais jamais, je dis bien jamais, je n’ai vu autant de jeunes dans de telles situations de souffrance. Jamais. Et je ne parle pas ici uniquement des étudiant.e.s que je côtoie directement là où j’enseigne, mais je parle aussi des échanges que l’on a entre collègues de structures et d’universités toutes différentes, partout c’est le même constat, partout les mêmes alertes, partout les mêmes alarmes. Pas une seule réunion, pas un seul échange à l’échelle locale, régionale ou nationale dans laquelle on n’en vienne pas à évoquer ces questions, et à quel point nous nous trouvons pour l’essentiel démuni.e.s devant ces urgences. Et tout cela n’explose pas “simplement” parce que la parole s’est libérée et que la santé mentale n’est plus un tabou. Ou parce que nous serions de plus en plus “à l’écoute”. Je n’en ai jamais vu autant parce que jamais la jeunesse n’a autant été maltraitée. “Sous-traitée” serait d’ailleurs un terme plus approprié. Et si autant d’étudiant.e.s viennent aujourd’hui exposer autant de problèmes à leurs enseignant.e.s, ce n’est pas parce que nous sommes la première porte ouverte à proximité, mais parce que la plupart du temps, des portes, il n’y en a plus aucune autre.

Lorsque l’on est submergé d’émotions que l’on ne parvient plus à rationnaliser à force d’écouter ou d’être confronté à ces situations de vies et à ces témoignages (directs ou indirects), on a toujours une phase dans laquelle, pour se protéger d’une culpabilité ou s’excuser d’une impuissance, on essaie de se marteler deux choses :

- “oui il y a des jeunes qui vont mal mais il y en a aussi qui vont bien, et c’est quand même une majorité non ?” [spoiler : oui]

- “est-ce que quand même ils et elles ne seraient pas une génération un peu fragile qui s’écouterait trop et se plaindrait tout le temps ?” [spoiler : non]

Et puis on réalise. Que la question de celles et ceux qui vont bien n’est pas un sujet. Qu’il en est qui iront toujours bien ou en tout cas pas significativement mal et que s’il faut s’en réjouir et le souligner, cela ne fait que renforcer le soin et l’attention que nous devons porter aux autres.

Et puis on réalise. Qu’en plus de tout ce que j’ai décrit plus haut, ils et elles sont aussi souvent déjà des travailleurs pauvres, cumulant un, deux ou parfois trois jobs sur leurs temps de soirée ou de week-end, jonglant avec des bourses faméliques, dans des conditions de logement souvent précaires, et tentant d’étudier dans ce chaos. Pris dans des systèmes de contraintes de plus en plus forts et de plus en plus tôt : Affelnet au collège, les groupes classe explosés façon puzzle depuis la réforme Blanquer, Parcoursup à la fac, MonMaster, les réformes incessantes qui s’empilent à chaque étape de leur scolarité du primaire à l’université, etc. Cette génération fait face à une injonction paradoxale qui les rend dingue à raison : on les saoule avec la réalité de diplômes qui seraient (du Bac à l’université) de plus en plus “faciles” ou de moins en moins “difficiles” à obtenir, et dans le même temps une partie de cette génération concentre une somme de difficultés et d’entraves (financières, sociales, psychologiques, géographiques) qui rend cette obtention quasi insurmontable ou au prix d’efforts et de sacrifices qui relèvent, à l’échelle de leurs trajectoires individuelles, de formes explicites de maltraitance.

Alors oui, leur droit de se plaindre passera toujours au second plan derrière notre devoir d’écouter et de recevoir ces plaintes.

Il y a eu, bien sûr le Covid. Comme dans une bonne ou mauvaise série Netflix, c’est deux ans, parfois trois ans de vie sociale qui leur ont été ôtées. A l’âge, où du lycée jusqu’aux premières années de l’université, l’essentiel de cette vie sociale, affective, politique, se construit. J’ai déjà sur ce blog raconté le fracas de ces années, la nausée de ces Zooms come autant de fenêtres sur cours, la nécessité absolue de se retrouver y compris pour faire cours dehors, à midi, sous la pluie, dans la rue, n’importe où mais “faire” cours comme on “fait” corps.

Dès le début, avec tant d’autres j’ai compris à quel point tout cela allait pour beaucoup en abîmer certain.e.s. J’ai espéré aussi que comme après des années de guerre ou de privation s’ensuivent des années d’excès, où ils et elles rattraperaient avec frénésie tout ce dont ils et elles avaient été privé.e.s. Certain.e.s le font ou l’ont fait et le feront encore. Mais les autres ?

Un jour sur Twitter quelqu’un m’a envoyé ce message :

“Juste un mot en passant pour te remercier de ta pugnacité. Mon gamin fait partie des milliers d’étudiants dont l’état psychologique s’est effondré. Le psychiatre recommandé par l’université l’a bourré de prozac et de medocs anti psychotiques le rendant inapte aux examens. Un légume. Je l’ai découvert trop tard car il le cachait. Là je cherche des établissements pour l’accompagner. Les institutions sont toutes débordées. Bref tu avais raison sur toute la ligne.“

C’était en Mai ou Juin 2021 et nous étions déjà dans une belle merde. Des messages comme celui-ci j’en recevais des dizaines suite à la médiatisation de mes prises de position. J’ai depuis cette époque compris (au moins) trois choses.

J’ai compris que la santé mentale est aussi contagieuse. Contagieuse parce qu’elle se donne à voir dans les collectifs qui sont les leurs : amphis, groupes classe, travaux dirigés. Contagieuse parce qu’elle n’est plus un tabou et qu’ils et elles en parlent, la documentent, la montrent, la décrivent, l’interrogent dans toutes leurs expressions singulières au sein d’espaces partagés, que ces espaces soient physiques ou numériques. Contagieuse parce qu’ils et elles sont en empathie forte les uns avec les autres et que si la joie circule, la peine circule aussi.

J’ai compris que la santé mentale étudiante se traite ou en tout cas doit être prise en charge sur un temps long, qui dépassera toujours les cycles d’étude (entre 1 et 3 ans) pendant lesquels nous sommes en capacité de les accompagner et de les suivre pleinement. Et qu’à ce titre bien sûr, la médecine universitaire est un impératif, mais ne sera jamais suffisante (y compris le jour où elle sera dimensionnée et rémunérée autrement que dans un pays du tiers-monde, j’y reviendrai plus tard)

J’ai compris enfin qu’écouter ne suffirait plus. Plus jamais. Même attentivement. Même patiemment. Écouter ne suffira plus jamais pour la et peut-être les générations dont nous parlons aujourd’hui.

J’ai compris que là où des structures et des composantes d’université pourtant bien moins financièrement à l’os et avec des cohortes d’étudiant.e.s raisonnables et éloignées des amphis bondés, que là où ces structures échouaient à proposer des solutions adaptées ou se trouvaient réduites à d’incessants bricolages, j’ai compris l’étendue du naufrage dans d’autres composantes, d’autres structures qui n’avaient pas la chance des premières.

Priorité du quinquennat mon cul.

“68% des étudiants déclarent souffrir d’au moins un symptôme dépressif et sont en situation de mal-être.” (enquête CSA)

“Près d’un étudiant sur quatre [déclare avoir des pensées suicidaires], un chiffre qui a augmenté de six points depuis la précédente enquête en 2019.”

Et la dernière étude de Santé Publique France, datée du 3 Février 2024, et qui martèle :

L’augmentation importante des passages aux urgences pour idées suicidaires, notamment chez les jeunes, témoigne d’un mal-être qui apparait durable. L’impact de la crise sanitaire est probable, mais d’autres causes potentielles de mal-être (telles que les difficultés économiques, la situation internationale ou les problèmes environnementaux) pourraient contribuer à une altération persistante de la santé mentale et au risque suicidaire.

Et puis comment faire l’impasse sur l’abandon, criminel à plus d’un titre, de la psychiatrie et de la pédo-psychiatrie en France ? Extrait d’un récent article de La Croix :

À l’hôpital, les démissions se succèdent. Dans son CHU, l’unité de pédopsychiatrie de liaison, qui réunissait une dizaine de soignants en pédiatrie générale, ne tient plus qu’avec une seule pédopsychiatre « très motivée mais en risque d’épuisement majeur ».

Ces derniers mois, les urgences pédiatriques n’ont jamais reçu autant d’enfants en souffrance psychique : des 10-15 ans, en majorité des filles, parfois renvoyés chez eux faute de lits disponibles. « C’est difficile à vivre pour les équipes, et je ne parle même pas des parents… » Pour parer au plus pressé, des pédopsychiatres venus de l’extérieur se relaient à la journée aux urgences. « La dégradation de la santé mentale des enfants était là avant la pandémie, qui a fait office d’accélérateur, précise-t-elle. Ajoutez à cela les guerres en cours, les préoccupations environnementales et leur côté fin du monde, les nouvelles anxiogènes qui circulent sur les réseaux sociaux… »

La pression en milieu scolaire, aussi. « Il y a toujours eu une corrélation très forte entre vacances scolaires et baisse des consultations aux urgences pédiatriques pour problème de santé mentale… » Parmi les enfants qui vont très mal, beaucoup ont été victimes de violences et sont parfois confiés à l’Aide sociale à l’enfance, elle aussi en grande difficulté, pointe-t-elle.”

Il faudra beaucoup plus que des hotlines et des numéros verts ou de faméliques cellules d’écoute déjà toutes débordées ou saturées malgré l’engagement de celles et ceux qui sont derrière.

Ecouter ? Ecouter ne suffit plus. Orienter ? Orienter vers des dispositifs d’assistance et de suivi également saturés et avec des délais d’attente incompatibles avec les situations d’urgence traversées, orienter ne suffit plus, non plus.

Puisque nos campus et nos universités se sont déjà transformés en succursales des restos du coeur (selon le désormais célèbre classement de Miamïam), il faut dimensionner les services de prévention, de médecine et de santé universitaire à l’échelle nécessaire. C’est à dire qu’il faut recruter, revaloriser (ces métiers du soin comme tous les autres), et a minima tripler les postes existant.

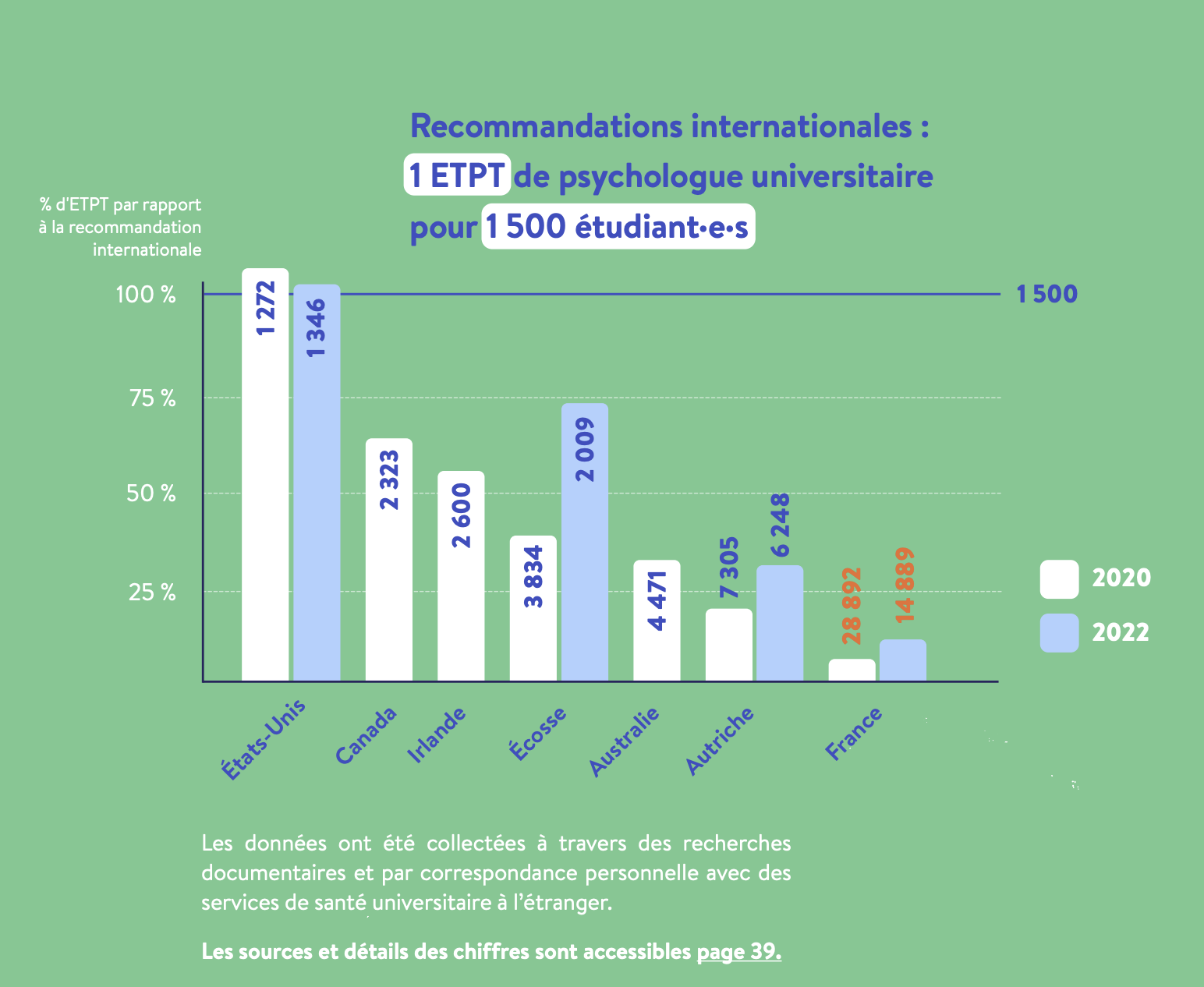

Au moment du COVID, la France disposait (en équivalent temps plein) d’un psychologue pour près de 30 000 étudiant.e.s là où les recommandations internationales préconisent un ratio de 1 psy pour 1500 étudiant.e.s. Et c’était consternant. Suite au COVID, la 6ème puissance économique mondiale qui compte dans ses rangs la première fortune mondiale (et quelques autres), ce grand pays qui aime les grandes causes avant de découvrir que “oui mais bon c’est Gérard“, cette patrie de liberté qui met l’éducation, ah non pardon, la lutte contre les violences faites aux femmes, ah non pardon, l’agriculture, ah oui voilà, l’agriculture au dessus de tout, la France donc a sorti – accrochez-vous – le budget pour la création de … 80 postes supplémentaires de psy. Yolo. 80 putains de postes supplémentaires. Même pas un putain de poste par université, et la plupart de ces putains de postes n’étant d’ailleurs pas pérennes (faudrait pas non plus abuser hein).

Résultat : on passe de 1 psy pour 30 000 étudiant.e.s à 1 psy pour 15 000 étudiant.e.s.

Calcul simple : sachant que 70% des étudiant.e.s déclarent souffrir d’au moins un symptôme dépressif, et sachant qu’un.e étudiant.e sur 4 déclare avoir des pensées suicidaires (enquête CSA), et sachant que la France dispose désormais d’un psy pour 15 000 étudiant.e.s, calcule le pourcentage de chances d’obtenir un rendez-vous qui pourrait permettre d’éviter un drame.

Gagné : il est à peu près équivalent au pourcentage de chances que les enfants de Bernard Arnault puissent bénéficier du repas à un euro au Resto U si le repas à un euro pour tou.te.s les étudiant.e.s avait été voté sur les bancs de la droite de l’assemblée (ce qui n’a pas été le cas puisque la patrie de l’égalité ni de droite ni de gauche mais quand même de droite, flippait grave de l’injustice flagrante qui aurait permis aux enfants de Bernard Arnaud d’aller manger au Resto U pour un euro).

(Extrait du rapport de Juin 2022 de l’association Nightline)

Très sincèrement, à part des insultes, je n’ai plus de mots pour qualifier une telle dose de cynisme, d’incurie et de pur foutage de gueule. A fortiori quand je vois Sylvie Retailleau, de plus en plus influenceuse du sup’ et de moins en moins ministre, avoir pour seule politique en la matière de continuer de créer des numéros verts et des plateformes d’écoute en déléguant leur gestion à des associations déjà dépassées.

Donc il faut créer des postes pérennes de psychologues et de médecins à l’université. Et puis instaurer enfin un revenu étudiant universel. Pour qu’au moins ce souci de n’avoir pas à choisir entre, par exemple, se soigner ou se nourrir, n’en soit plus un.

Là où j’exerce, un petit IUT de province, nous bénéficions d’un centre de santé ouvert 4 jours sur 5. C’est un luxe presqu’indécent à l’échelle de la misère de tant d’universités. On l’appelle d’ailleurs entre nous le centre LVMH. Ce centre de santé est fermé le mercredi et globalement débordé les autres jours de semaine. Je vous laisse deviner quel est le jour de la semaine où nous mesurons l’absolue nécessité de disposer d’un centre de santé ouvert toute la semaine.

Il faut un plan d’urgence (réclamé depuis 20 ans) de la psychiatrie et de la pédo-psychiatrie. Ne pas l’avoir fait il y a 10 ans était une erreur, ne pas le mettre en place aujourd’hui est une faute politique majeure et un crachat à la gueule du pays tout entier, notamment de sa jeunesse. Ou alors il faudra se contenter de slogans (et d’uniformes du SNU). C’était “dur d’avoir 20 ans en 2020” ? C’est toujours dur d’avoir 20 ans en 2024. Et à ce rythme ce sera toujours encore plus dur d’avoir 20 ans en 2028. Mais on aura des slogans de pubards, des numéros verts de bâtards, et des uniformes (moches) de connards.

Et pour le reste, “de nombreux dispositifs d’aide et d’écoute existent“. C’est vrai. C’est vrai ils sont nombreux. C’est vrai ils existent. C’est vrai ils sont saturés. C’est vrai ils sont insuffisants. C’est vrai ils sont sous-dimensionnés. C’est vrai ils sont indignes du problème et de la 6ème puissance économique mondiale.

[Nota-Bene]

Je fais un métier formidable. Je vais bien (nonobstant cette envie récurrente de pratiquer des soins bucco-dentaires sur Macron et Retailleau – et quelques autres – à l’aide de hallebardes chauffées à blanc et enduites d’acide). J’ai des étudiant.e.s qui souffrent et j’en ai aussi qui vivent leur meilleure vie. J’en vois qui sombrent par moments et d’autres qui s’illuminent soudain. Ce sont d’ailleurs parfois les mêmes. Celles et ceux qui ne vont pas bien. Celles et ceux qui vont bien. Celles et ceux dont on ne sait rien. J’enseigne aux trois catégories. Je suis disponible pour les trois catégories. J’essaie de l’être. Mais je ne peux pas faire comme si je ne voyais et n’entendais pas les premiers. Et je ne peux plus faire comme si les voir et les entendre suffisait. Parce que cela ne suffira plus jamais. Parce que chaque année, chaque semestre, chaque mois, chaque semaine parfois, nous sommes les mailles d’un filet de sécurité dont on se demande toujours s’il n’est pas l’un de leurs derniers. Et nous savons que si une maille craque d’autres suivront peut-être.

Et que les choses soient bien claires, j’emmerde les colibris et je conchie le syndicat des petits gestes quotidiens. Nous avons fait déjà bien plus que notre part pour éteindre l’incendie. Et on se demande, je me demande, ce que l’on attend encore. Pour foutre le feu.

- Persos A à L

- Mona CHOLLET

- Anna COLIN-LEBEDEV

- Julien DEVAUREIX

- Cory DOCTOROW

- EDUC.POP.FR

- Michel GOYA

- Hubert GUILLAUD

- Gérard FILOCHE

- Alain GRANDJEAN

- Hacking-Social

- Samuel HAYAT

- Dana HILLIOT

- François HOUSTE

- Tagrawla INEQQIQI

- Infiltrés (les)

- Clément JEANNEAU

- Paul JORION

- Frédéric LORDON

- LePartisan.info

- Persos M à Z

- Henri MALER

- Christophe MASUTTI

- Romain MIELCAREK

- Richard MONVOISIN

- Corinne MOREL-DARLEUX

- Timothée PARRIQUE

- Emmanuel PONT

- Nicos SMYRNAIOS

- VisionsCarto

- Yannis YOULOUNTAS

- Michaël ZEMMOUR

- Numérique

- Binaire [Blogs Le Monde]

- Christophe DESCHAMPS

- Louis DERRAC

- Olivier ERTZSCHEID

- Olivier EZRATY

- Framablog

- Francis PISANI

- Pixel de Tracking

- Irénée RÉGNAULD

- Nicolas VIVANT

- Collectifs

- Arguments

- Bondy Blog

- Dérivation

- Dissidences

- Mr Mondialisation

- Palim Psao

- Paris-Luttes.info

- ROJAVA Info

- Créatifs / Art / Fiction

- Nicole ESTEROLLE

- Julien HERVIEUX

- Alessandro PIGNOCCHI

- XKCD