CYBERNETRUC

Réflexions gratuites éparses et irrégulières autour de nos imaginaires numériques et technologiques05.02.2025 à 06:48

🌳 Utopie 2/3 – À la recherche de la véritable utopie | Cybernétruc #21

François Houste

Texte intégral (9695 mots)

Cybernétruc explore nos imaginaires technologiques et numériques. À chaque édition, on divague, on digresse et peut-être même fait-on réfléchir, autour de nos cultures digitales. Vous êtes désormais 350 à lire cette aventure écrite irrégulière. Bonne lecture !

Dans le dernier Cybernétruc, il y a quelques mois déjà, on commençait à se demander ce qui constituait une utopie : la notion temporelle ? la présence d’humain ? l’effacement de la technologie ? Oui. Et non. Enfin, ça semblait un peu plus compliqué que ça. Alors aujourd’hui, on se penche sur des définitions plus raisonnées et plus critiques de l’utopie, avec quelques exemples qui nous font bien plaisir, ici ou là. Bon voyage !

💭 Bulle

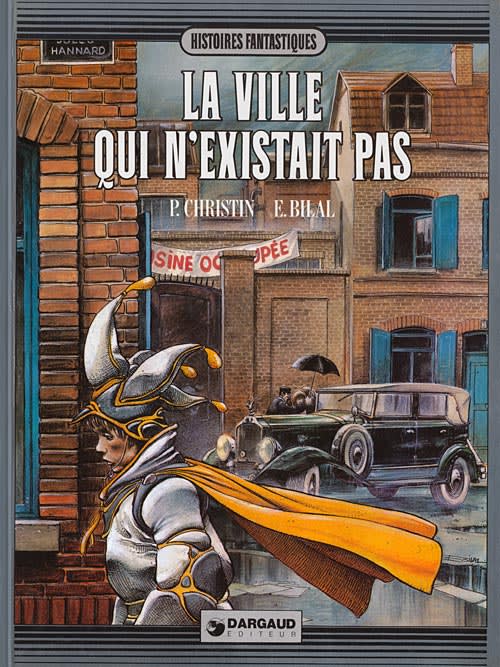

C’est en 1977 que sort le troisième volume des Légendes d’aujourd’hui signé Pierre Christin – qui nous a quitté en 2024 – et Enki Bilal : La Ville qui n’existait pas. Résolument a.e.ncrée dans son époque – la crise industrielle qui touche la France depuis le milieu des années 1970 – l’album raconte une utopie : la construction d’une ville idéale.

On peut tenter un résumé grossier de cette histoire emblématique de la bande dessinée française des années 70 – les années Métal Hurlant, Futuropolis et (À Suivre) : À la mort de son père, grand patron d’un empire industriel en crise, une jeune femme décide de réorienter la fortune familiale pour le bien-être des habitants de la petite ville de Jadencourt, berceau du groupe. Son projet, c’est la construction d’une ville idéale, une ville autonome, coupée du monde, sous-cloche, dans laquelle les habitants n’ont plus de contraintes, mais n’ont plus, non plus, de projets ou d’envies. Une ville utopique qui n’est peut-être pas la solution aux malheurs provoqués par le monde et l’industrie, ni la réponse aux aspirations des hommes.

La ville qui n’existait pas est la troisième histoire imaginée par le duo Christin et Bilal à poser finalement deux questions simples : Peut-on sortir du monde ? et Est-ce réellement une solution ?

Le second volume des Légendes d’aujourd’hui – Le Vaisseau de pierre, sorti l’année précédente – faisait appel au fantastique et semblait répondre par un oui à ces deux questions. Il y avait espoir, dans cette histoire, que les villageois bretons qui fuyaient un lourd projet d’investissement touristico-immobilier puissent refaire communauté à l’autre bout de la terre – je vous laisse découvrir comment – et démarrer une nouvelle histoire loin de l’emprise du capitalisme et des hommes d’affaires. Fuir. Recréer un communauté à taille humaine. Deux des conditions, semble-t-il, de l’utopie. On va y revenir.

🔄 Aparté. Au passage, la relecture de La Ville… m’a d’ailleurs fait comprendre ce qui me gênait, finalement, dans La Parabole du Semeur d’Octavia E. Buttler : le fait qu’elle soit, elle aussi, l’histoire d’une fuite et d’un isolement du monde. Justifié par son horreur, soit. Mais une fuite, tout de même. Promis, on y revient.

Dans La ville qui n’existait pas, l’espoir semble lui avoir disparu. L’échappatoire que devait être la ville idéale – ville qui n’a d’ailleurs pas de nom, puisque… qu’elle n’existe pas – ne semble pas fonctionner. Si certains des anciens habitants de Jadencourt se satisfont du lieu, les personnages – difficile de parler de héros – que le lecteur suit depuis le début l’album fuient le dôme de verre recouvrant symboliquement la ville nouvelle. L’utopie a un prix : « Bah, avoue l’un des protagonistes en quittant la ville, je supporte plus tout ça. On a obtenu des avantages formidables […] mais la fête permanente c’est pas comme je croyais… Tout le monde fait semblant que ça marche au poil, et tout le monde se fait chier, cloîtré sous ce foutu dôme. »

Cette ville qui n’existe pas reste, sur la case finale de l’album, un endroit en dehors, isolé du monde. Un rêve ?

🔄 Aparté. Pour mieux comprendre la non-existence de cette ville, un détail de lecture qui ne m’a sauté à l’œil que récemment, après des dizaines de lectures de l’album : dans les codes de son dessin, ce qui relève du rêve est représenté dans des cases à coins arrondis. La case finale de l’album, représentant la ville sous globe est justement dessinée avec des coins… arrondis. Alors que ses représentations précédentes étaient faites dans des cases à coins carrés, fermement a.e.ncrées dans la réalité.

Le héro – l'homme sans nom – et le lecteur quittant cette ville qui n'existe pas, celle-ci cesse donc, cette fois définitivement, d'appartenir au monde. Elle n'est plus qu'un rêve. Une illusion. Comme toute utopie. Jusque dans la forme même du récit. Rhoooôô !

🌳 Utopie

Cest qu’une utopie est, par définition, un lieu qui n’existe pas, Wikipedia nous rappelant les origines du terme : mot forgé par l'écrivain anglais Thomas More, titre de son livre L'Utopie, du grec οὐ-τόπος / ou-tópos, « en aucun lieu ». De l’origine littéraire et imaginaire du terme, l’encyclopédie en ligne complète encore :

L’utopie […] est une représentation d'une société idéale, opposée aux sociétés réelles imparfaites. C'est un genre d'apologue qui se traduit, dans les écrits, par un régime politique idéal (qui gouvernerait parfaitement les hommes), une société parfaite (sans injustice […]) ou encore une communauté d'individus vivant heureux et en harmonie, souvent écrites pour dénoncer les injustices et dérives de leurs temps.

Wikipedia - Utopie

Pas étonnant donc que la ville imaginée, décrite, construite par Pierre Christin et Enki Bilal soit une ville qui n’existe pas : elle est une utopie, une fable. Pas un mode d’emploi. Mais est-elle pour autant une dénonciation – comme le veut la définition de la Wikipedia – des injustices et des dérives qui sévissent après les crash pétroliers des années 70 et l’écroulement des 30 Glorieuses ?

En 1985, la chercheuse québécoise Catherine Saouter-Caya publie dans la revue Canadian Woman Studies un article intitulé Pour ou contre l’utopie : la réponse des protagonistes de la B.D. utopique. Elle y décortique plusieurs titres de la bande dessinée francophone utopique parus les années précédentes, dont La ville qui n’existait pas et Le vaisseau de pierre de Christin et Bilal, et La balade du bout du monde de Makyo et Laurent Vicomte. Trois récits utopiques mettant en scène une vision fantasmée de la société, confrontée chaque fois au monde réel.

La critique du genre y est acerbe. Parlant de La Ville…, l’article conclut sont analyse de ce récit d’un :

[…] l’utopie est la mise en route d’un projet radicalement autre mais illusoire. L’utopie n’est qu’une théorie. Quand elle est concrétisée, le modèle social qu’elle produit n’est pas plus satisfaisant que le système originellement contesté.

Bilan que ne nient pas certains des protagonistes de l’histoire en quittant la cité dans les dernières pages de l’album. Catherine Saouter-Caya va plus loin encore en assimilant l’utopie présentée dans ses albums à une fuite, et donc à un projet voué à l’échec :

Le contexte sociohistorique dans lequel s’élabore chacun des projets n’a que peu de poids. Il est évoqué pour justifier les motifs de la réalisation utopique mais il n’intervient pas comme un protagoniste détenant un pouvoir et qui devrait avoir, en toute logique, une action spectaculaire pour s’opposer à la subversion. C’est que, du dire des auteurs, l’utopie n’est pas subversive. Elle est une fuite, un abandon du terrain de lutte, au sens propre comme au sens figuré.

Et d’aller même plus loin, concluant dans son article qu’en refusant le caractère subversif que l’utopie, en tant que genre littéraire, contient potentiellement, les auteurs refusent les moyens de chercher une alternative. La ville qui n’existe pas, par son portrait finalement assez fidèle d’une ville industrielle du nord de la France en crise, est peut-être une dénonciation du monde actuel et de la misère qu’il provoque. En proposant la fuite comme seule issue – et l’échec de cette fuite, l’isolement du monde – elle n’est finalement qu’un aveu d’impuissance, qu’un constat amer. Ni un combat, ni un espoir. Et de fait, l’utopie dessinée par Christin et Bilal perd doucement – toujours d’après Catherine Saouter-Caya – sa dimension politique. Voire de sa dimension utopique.

Il est vrai qu’en cette période d’alors, de crise capitaliste, de bandes dessinées sombres à-la-Métal-Hurlant et de préhistoire du Cyberpunk, la contre-utopie – on ne dit pas encore, ou alors très peu dystopie – a le vent en poupe. Et ce, malgré son caractère foncièrement statique, sinon même réactionnaire que souligne, toujours, Catherine Saouter Caya. La ville… date d’une époque où la SF se teinte doucement d’un noir qui culminera avec le Blade Runner de Ridley Scott, après une période blanche, pas forcément plus utopique, qui était celle du 2001, l’Odyssée de l’Espace de Stanley Kubrick et du THX-1138 de Georges Lucas. Les SF rouges et vertes viendront plus tard.

🔄 Aparté. Oui, on a toujours en tête d’étudier, quelque part, les couleurs de l’intelligence artificielle et la façon dont les palettes de robots et autres assistants personnels influent sur notre perception de ces outils. C’est primaire – comme les couleurs – mais ça pourrait s’avérer terriblement intéressant.

Mais je m’égare. Revenons à l’utopie.

✨ Utopie ?

En fait, il faudrait avoir sous la main une définition renouvelée de l’utopie pour s’y retrouver. Depuis l’invention du continent rêvé d’Utopia par Thomas Moore, la question de cette définition occupe pas mal de monde : Est-elle réellement un mode d’emploi pour soigner les malheurs du monde ? Est-elle la description d’un monde seulement souhaitable ? Envisageable ? Réalisable ? De toute évidence, non.

Les travaux de l’écrivain roumain Corin Braga peuvent sans doute nous éclairer. Revenant sur la succession d’analyses et de définitions des utopies – utopies au sens cette fois de “lieux imaginaires”, souhaitables ou non – partagées au fil du temps, il propose une grille de lecture assez claire de celles-ci sous quatre terminologies : Utopie, Eutopie, Dystopie et Anti-Utopie :

Utopie : “Virtuel positif impossible”, construction utopique “fantastique”, métaphysique, qui fait le saut dans l’incroyable, dans l’extraordinaire.

Eutopie : “Virtuel positif possible”, construction utopiste “réaliste”, mimétique, qui donne la sensation de vraisemblance et de plausibilité.

Dystopie : “Virtuel négatif possible”, une cité, un royaume certes négatif, mais possible dans les limites de la vraisemblance.

Anti-utopie : “Virtuel négatif impossible”, une fiction qui donne une impression absurde et cauchemardesque, sans cesser d’être pour cela tout aussi inquiétante.

Voilà qui éclaire peut-être la lecture qu’a Catherine Saouter Cava de cette ville qui n’existe pas. Qui en permet peut-être même deux lectures :

Pour les anciens habitants de Jadencourt, pour ceux en tout cas qui décident à la fin de l’album de quitter la ville sous cloche, celle-ci est une utopie, une expérience de pensée fantastique, métaphysique. Une ville qui, pour eux, n’existe pas/plus. Ils n’y reviendront jamais. Ce qui explique, bien entendu, la forme de cette case finale de l’album, arrondie.

Pour le lecteur de l’album, La ville qui n’existait pas devient elle une anti-utopie : un monde de fiction dont le déroulé devient, dans les pages finales, absurde et cauchemardesque tant il manque d’humanité, tant il ne prend plus en compte ce qu’est finalement la nature humaine.

En extrapolant et pour en revenir à ce que l’on évoquait dans la lettre précédente : la différence entre l’utopie et l’eutopie - puisque c’est l’axe qui nous intéresse - pourrait simplement être la négation, ou le gommage, de la nature humaine : un univers de fiction serait utopique si les humains qui le peuplent ne souffraient d’aucun défaut et d’aucun conflit, eutopique si les travers de l’homme – ses vices, sa colère, ses conflits en somme – restent présents même si l’environnement dans lequel il évolue tend vers le meilleur.

L’essayiste américain Jeremy Rifkin, dont les écrits sont certes critiquables, écrivait dans sa Nouvelle Société du Coût Marginal Zéro en 2014 quelque chose qui s’approchait de cette idée : une société utopique n’est pas souhaitable, car elle nie la nature, l’empathie humaine.

On n'a aucun besoin d'empathie au paradis, et elle n'a pas sa place en Utopie, car dans ces espaces d'outre-monde il n'y a ni douleurs ni souffrances, ni fragilités ni échecs, seulement la perfection et l'immortalité. Vivre parmi nos semblables dans une civilisation empathique, c'est nous aider les uns les autres et, à travers notre compassion, reconnaître la réalité de notre existence temporaire en célébrant mutuellement nos luttes pour s'épanouir dans un monde imparfait. Qui peut douter un seul instant que nos moments les plus heureux soient toujours, sans l'ombre d'un doute, les plus empathiques ?

Jeremy Rifkin – La Nouvelle Société du Coût Marginal Zéro (2014)

Ce dont nous aurions besoin ne sont donc pas des utopies, mais des eutopies. Car elles ne nient pas notre nature humaine. Ce qui tombe extrêmement bien.

🔄 Aparté. Pour en finir avec Braga, celui-ci précise au passage que le mot “Utopie” reste de toutes façons un terme générique désignant un lieu qui n’existe pas – ce non lieu, u-topia, dont parlait la définition de la Wikipedia – et qu’une dystopie est avant tout une utopie négative. Histoire d’embrouiller un peu plus les choses.

🌍 Eutopie !

Revenons donc à la fiction.

Difficile, arrivé à ce stade, de ne pas parle d’Eutopia, le roman de Camille Leboulanger paru en 2022 et dont à propos duquel la sphère SF française ne tarit pas d’éloges. Difficile également de résumer ce pavé de 600 pages dont la lecture passe tout de même comme une lettre – au tarif livre et brochure – à la Poste.

Faisons simple : Eutopia relate la vie d’Umo, né sur notre Terre dans un futur lointain, des années après la “Déclaration d’Antonia” :

Selon la Déclaration d’Antonia, il n’y a de propriété que d’usage. Chaque être humain est libre et maître en son travail ; le sol, l’air, l’eau, les animaux et les plantes ne sont pas des ressources. Et le monde est un bon endroit où vivre, si tant est qu’on se donne la possibilité de le construire ensemble. (texte provenant du site de l’éditeur, Argyll)

Je n’entrerai pas ici dans la description détaillée de ce monde eutopique. Vous y gagnerez bien plus à le découvrir par vous même. Mais la grande force de cette histoire, contrairement à certains récits utopiques – parmi lesquels certains récits solarpunk dont j’ai déjà parlé ici ou là – est qu’elle ne laisse de côté ni le comment de cette transition vers un monde idéal – chuuut! je ne spoile pas, mais on reviendra sans doute sur ce sujet dans le troisième épisode de cette lettre –, ni la réelle nature humaine de ses personnages. Ceux-ci souffrent, sont en colère, frustrés parfois et vivent eux aussi d’importants combats intérieurs, à l’instar de Gob niant le monde idyllique dans lequel chacun semble vivre :

Comme leur vie devait être simple ! Comme ce devait être bon, le malheur ! Comme cela devait être rassurant d'avoir quelque chose contre quoi lutter, se battre, quelque chose d'autre que des sourires compréhensifs et l'assurance toujours renouvelée que j'étais libre de tout, à l'exception de la seule chose qui comptait à mes yeux !

Camille Leboulanger – Eutopia (2022)

Car elle est nécessaire, cette colère, elles sont nécessaires ces frustrations, pour finalement construire une eutopie dans laquelle l’on peut réellement se projeter. Porter un récit et porter une envie. Elle est le reflet, dans la fiction, de notre propre humanité.

Mais une colère, ce n’est pas forcément un conflit – sinon intérieur –, et ce n’est surtout pas un ennemi. On retouche ici à plusieurs choses que l’on a, encore une fois, évoqué ici-même : la fiction-panier d’Ursula K. Le Guin, ou la tendresse du regard de Jacques Tati. Loin de l’apologie des discours dystopique et de son combat permanent contre le pouvoir et son injustice, le monde rêvé de l’eutopie est peut-être celui où se révèle le plus l’humanité de tous les personnages, ennemis supposés compris, et où cette révélation arase, efface les conflits. Comme ce feu d’artifice involontaire à la fin du Reine de plastique, Reine de cœur de Dean Whitlock publié dans le n°86 de la revue Galaxies SF, dans lequel les autres, les méchants, les envahisseurs se révèlent finalement être eux aussi des humains, comme nous.

« Merci ! dit-elle. Merci ! C’était si joli ! Tous les autres nous ont hurlé dessus et jeté des cailloux. »

La femme qui avait crié rattrapa sa fille – c’était sa fille, Lucie le savait à la manière dont elle avait crié – et, posant la main sur son épaule, ajouta d’une toute petite voix effrayée « C’est vrai. Vous êtes les seuls à nous avoir accueillis avec un feu d’artifice plutôt qu’avec des coups de feu. »

😢 Malheurs ?

Loin de la valorisation, à outrance donc, du conflit, on penserait finalement que ce qui fait la différence entre une belle et une moins belle histoire, mais surtout entre un futur enviable ou non, c’est justement le confliet, le malheur. En tout cas, le dosage de ce malheur : trop grand, il devient dystopique, cauchemardesque et ne réclame que des héros ; absent, il devient utopique, et sinon absurde au moins un peu effrayant tant il nie notre nature profonde, notre humanité ; à taille humaine, il devient finalement normal, rassurant, enviable, projetable.

On s’est posé il y a longtemps de ce que pouvait être une sorte de Normalpunk, loin des conurbs de William Gibson, une sorte de cyberpunk de la ville nouvelle française, la dystopies d’un Bussy-Saint-Georges, un Serris ou d’un Villeneuve d’Ascq. C’est peut-être, à beaucoup de bémols près, ce paysage là qui englobe le mieux l’eutopie, le futur enviable. Ni la ville connectée rêvée, ni le retour à la communauté de Christin, Bilal et Octavia E. Butler. Seulement, la taille humaine.

Et puis, comme le disait Léon Tolstoï en incipit de son Anna Karénine, un histoire tient au malheur – ou à tout le moins à l’humanité – que l’on y met : Toutes les familles heureuses se ressemblent. Chaque famille malheureuse, au contraire, l’est à sa façon.

Reste seulement à savoir en quoi, avec cet équilibre de souhaitable, de malheur et d’humain, cette eutopie que l’on à envie d’écrire et de lire, serait utile. Mais ça, ça sera pour une prochaine fois.

Je vous laisse gamberger là-dessus ?

10.10.2024 à 07:43

👩🚀 Utopie (1/3) | Cybernetruc #20

François Houste

Texte intégral (7396 mots)

Cybernétruc explore nos imaginaires technologiques et numériques. À chaque édition, on divague, on digresse et peut-être fait-on réfléchir, autour de nos cultures digitales. Vous êtes désormais 340 à lire cette aventure écrite. Bonne lecture !

Et une fois n’est pas coutume, même si les explorations de Cybernétruc sont toujours ouvertes, on va assumer cette fois d’entamer une réflexion en trois actes autour de l’utopie, des projections du futur et de la façon dont se mettent en scène les imaginaires “positifs”. Sujet qu’on effleure déjà depuis quelques numéros par ici. Premier épisode de cette série dessinant les contours de l’Utopie donc. C’est parti !

Cela commence cette fois par une campagne de publicité, et cela dérive comme souvent vers des imaginaires : ceux de la ville, ceux de la nostalgie – ou en tout cas qu’on présente comme tel –, ceux de la technologie bien entendu et ceux de la fiction. Et cela revient sur cette question centrale. Cruciale. Quel équilibre faut-il pour créer, réellement, un futur positif ?

📰 Humanité

C’est l’agence de communication Josiane qui a conçu la campagne publicitaire de rentrée du journal l’Humanité, réinterprétant à sa façon le bon vieux slogan du titre : On aura toujours besoin de l’Humanité.

Les créations inspirées par ce slogan sont au nombre de quatre. Leur design – même si l’agence se défend de les avoir confiées à des humains – est clairement inspiré de l’esthétique molle des intelligences artificielles génératives, quelque part entre la couverture d’un Fleuve-Noir Anticipation (seconde édition) et la pochette d’un album de rock progressif britannique des années 70. Une esthétique IA assez plate et banale dans le monde actuel de la création.

Une première création présente un astronaute, en belle combinaison de la NASA, posant sur le sol rouge de Mars un drapeau orné du slogan “Égalité sur Mars”. Derrière lui se dresse une armée d’autres cosmonautes, qu’on imagine eux aussi mobilisés dans la lutte sociale, combattant la domination d’un capitalisme martien implacable et insensible. Certaines choses ne changent pas. Another planet, same fight. La création est accompagnée de ce slogan : Où la lutte sociale ira, on ira !

Les autres créations de la campagne, destinée à l’affichage et aux supports digitaux, sont du même acabit. Un homme politique en costume – oui, un homme bien entendu – semble débattre avec un robot lors de l’élection présidentielle de 2089 : Où la politique ira, on ira ! Un sommet mondial, la COP 126, se déroule dans une station spatiale agrémentée d’écrans holographiques, loin au-dessus de la Terre : Où l’écologie ira, on ira ! Enfin, une petite fille, dans les ruines d’un pays en guerre, offre à un gigantesque robot une fleur dans une pose qui n’est pas sans rappeler l’iconique photo de Marc Riboud : Où le combat pour la paix ira, on ira !

Au-delà de nous mettre en tête, au choix, une chanson de Joe Dassin ou une de Jean-Jacques Goldman, ces créations mettent également en branle quelques réflexions sur les imaginaires qu’elles mobilisent.

⚔ Progrès

La première question, c’est celle du combat.

On a abordé ce sujet, déjà, dans Cybernétruc : ne peut-on promettre une – bonne – histoire QUE si l’on promet un combat ? Est-il nécessaire de se projeter dans l’opposition, l’altérité, pour faire rêver les gens ? Nos imaginaires ne peuvent-ils être QUE guerriers et chasseurs ?

On ne va pas redétailler les thèses et les idées d’Ursula K. Le Guinn, même si on en a très envie. Dans le contexte de cette campagne, la question est de toutes façons légèrement biaisée. Biaisée par l’annonceur même de ces créations : l’Humanité. Un journal de combat, si l’on peut le désigner ainsi. Ce que promet l’Humanité, c’est de faire entendre la voix des pauvres, des opprimés, des sans-voix justement, face à un monde de plus en plus capitaliste, pollué, violent… Et de continuer à faire entendre cette voix aussi longtemps que cela s’avèrera nécessaire. : même en 2089, même lors de la Cop 126, même sur Mars.

Pour exprimer cette promesse de combat, il est bien entendu indispensable de dépeindre un environnement violent, oppressant, auquel on s’oppose et dans lequel ce combat reste nécessaire. Vital même.

Seulement, voilà.

La promesse de combat portée par ces affiches semble être… un aveu de défaite.

S’il est toujours besoin de l’Humanité pour porter ses combats face aux robots et aux exploitants de la planète Mars, c’est peut-être que… les combats précédents n’ont pas tous été gagnés. Non, l’égalité, même une fois Mars conquise, ne sera pas acquise. Oui, il sera toujours nécessaire en 2121 – année de la COP 126 si mes calculs sont bons – de se réunir pour agir à la préservation de la Terre. Oui, la guerre existera toujours, même quand les robots auront apparence humaine et autonomie. On aura toujours besoin de l’Humanité, car l’humanité elle-même aura finalement fait peu de progrès.

Enfin, peu de progrès… Dans la vision partagée par Josiane, la technologie est partout : des robots se présentent à l’élection présidentielle, l’humain à conquis Mars et les sommets politiques ont lieu dans l’espace. La pente technophile, et surtout terriblement prédatrice sur le plan écologique, que nous suivons aujourd’hui, nous la suivrons a priori encore dans les 100 ans à venir ! Et ce malgré les cris d’alarme quant aux émissions de CO₂ et malgré les alertes quant à la consommation d’eau et d’électricité des datacenters que pousse le journal l‘Humanité lui-même, aujourd’hui même.

Nous voilà loin. Très loin, des lendemains qui chantent.

🏙 Espoir

Ce que l’on peut reprocher à la campagne imaginée par l’agence Josiane, c’est justement… son manque d’imagination. En mettant en scène colonisation spatiale et guerre robotisée, cette campagne surfe sur des imaginaires majoritaires. Ceux portés à la fois par la science-fiction depuis bientôt une centaine d’années – et emprunts d’une certaine nostalgie, comme on l’évoquait ici-même il y a quelques mois – et promus par les visionnaires de la Silicon Valley. Des imaginaires technophiles qui semblent inéluctables. Des imaginaires qu’elle, enfin que le journal l’Humanité combat me direz-vous ? Oui, si on revient à cette position de la fiction qui veut que l’on n’existe finalement pas quand on n’a ni ennemi à combattre, ni Everest à gravir.

Il y a quelques semaines, les copains de l’agence d’urbanisme dixit.net, et notamment Camille Tabart, mettaient en avant dans leur lettre hebdomadaire un ouvrage signé Sonia Lavadinho, Pascal Le Brun-Cordier et Yves Winkin : La Ville Relationnelle (édition Apogée), décrivant sept trajectoires possibles du milieu urbain, “fondées sur la qualité de la relation à soi-même, aux autres et aux Vivants”. Des imaginaires du milieu urbain parmi lesquels la ville comestible que dixit.net a choisi de mettre en avant :

Il s’agit de transformer nos villes en lieux de production, non seulement pour subvenir aux besoins des citoyens et renforcer l’autonomie urbaine, mais surtout pour recréer des liens essentiels : avec la nature, avec les autres, et avec soi-même.

En effet, créer des fermes urbaines, des jardins potagers, des vergers ou encore des haies nourricières, favorise les rencontres, discussions et autres échanges entre les consommateurs et les producteurs, mais aussi entre voisins. C’est aussi l’occasion pour les citadins de développer un nouveau rapport avec la nature, qui soit plus régulier mais aussi plus sensible. Jardiner est une activité qui fait appel à nos sens : observer les plants grandir, toucher la terre, sentir l’odeur de la menthe, ou encore gouter les tomates fraichement cueillies. Ce rapport sensible est un moyen de se reconnecter à soi-même, de prendre le temps d’être dans l’instant présent.

Camille Tabart - La ville comestible (lettre dixit.net du 11 sept. 2024)

Un imaginaire positif ?

Oui. Les travaux des urbanistes, tels que ceux relayés par La Ville Relationnelle flirtent en fait avec la prospective, cette science qui choisit parmi les scénarios un futur possible et souhaitable. Tout l’enjeu de l’exercice étant là : décrire le souhaitable. Et bien souvent, par opposition aux visions cauchemardesque vendues par la majorité de la science-fiction – et par la campagne de l’Humanité – ce souhaitable rime avec humain. Camille Tabart l’évoque à demi-mots : la ville comestible quelle commente favorise les rencontres, elle permet de se retrouver ensemble autour d’un repas lors d’un moment de convivialité : en famille, entre amis, entre voisins. On est loin du fantasme technologique, on assiste au retour – mais a-t-il jamais disparu – du fantasme humain.

🚲 Hu-lot

Actualité personnelle oblige, on ressortirait volontiers, et ferait des parallèles avec, d’autres imaginaires forts. Dont certains bien français, tels ceux de la ville de Jacques Tati.

La vie, c'est très drôle, si on prend le temps de regarder.

Jacques Tati

On se trompe souvent en qualifiant les créations du réalisateur de Mon Oncle de nostalgiques et jouant sur l’antagonisme entre un monde passé, artisanal et un monde futur, plus technologique. Aimer Tati, ce serait regretter les années cinquante et renoncer au progrès.

La question soulevée par des films comme Playtime ou Trafic n’est pourtant pas là, elle est avant tout sur la place que laisse à l’humain – à sa créativité, son humour, sa capacité à l’improvisation… et surtout son contact – cette technologie. Si Jacques Tati joue sur un antagonisme, c’est celui qui existe entre un monde dans lequel se nouent naturellement les relations humaines – avec sa logeuse ou le voisin – et un monde où celles-ci n’existent plus car chacun est devant son poste de télévision. À sa façon, quand il décrit la société moderne, Tati dépeint le monde du silence. Un monde sans dialogue – celui de Playtime.

Il ne renonce pas pour autant à la technologie, il dénonce simplement son dogme et la façon dont elle cherche à enserrer et contraindre l’humain – à l’isoler et à le faire taire aussi –, préférant à cette contrainte le moment où au contraire, l’humain se joue des codes imposés par les objets, comme il retourne un canapé pour en faire une couche plus confortable.

Le monde Tati est un monde où l’homme / la femme / l’enfant prévaut sur l’objet. Simplement.

👫 Hu-main

Tout ça pour dire que l’on se trompe peut-être en opposant à l’imaginaire technologique celui des amish. L’opposé de l’imaginaire technologique, ne serait-ce pas simplement l’imaginaire humain ?

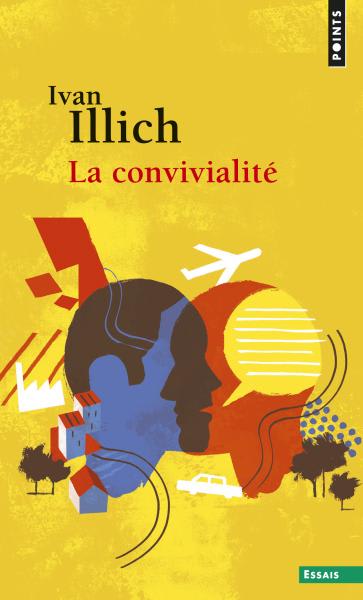

C’est peut-être sur cette seule lecture que l’on peut finalement distinguer les futurs enviables des futurs dystopiques. La question n’étant pas tant de faire de cet imaginaire humain un imaginaire de combat, mais plutôt un imaginaire de la convivialité.

J’appelle conviviale une société où l’outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité, et non au service d’un corps de spécialistes. Conviviale est la société où l’homme contrôle l’outil.

Ivan Illich - La Convivialité (1973)

Reprendre en main les outils, reprendre la main face à la technologie. C’est peut-être ce qu’il manque à la campagne de promotion de l’Humanité dont on parlait en début de newsletter : de la convivialité, de… l’humanité. Rares sont les humains dans ces représentations, plus rares encore les relations humaines. C’est ce qu’il manque – à raison – dans ces univers Cyberpunk qui dénoncent le futur : de la convivialité. Leur propos étant bien entendu l’effacement de l’humain derrière la technologie et le capitalisme. Et le combat pour remettre l’humain au cœur du monde.

🔄 Aparté. On pensera à Matrix, oui.

Mais on se souviendra surtout du happy-end du Ready Player One de Steven Spielberg : ici, la victoire n’est pas dans la destruction de l’OASIS, mais la reprise de contrôle de l’être humain sur cet environnement virtuel. Le pouvoir qu’il se donne de mettre entre parenthèse cette réalité alternative un ou deux jours par semaine. De chercher un équilibre entre relations humaines et technologiques. Oui, oui, on va y revenir.

Cette convivialité, c’est étrangement ce qu’il manque, parfois, aux univers et aux imaginaires solarpunk et low tech, surtout quand ceux-ci restent attachés à l’expérience techn.olog.ique seule. Car oui, un futur, même décroissant et responsable, peut rester désincarné et oublier de remettre l’humain et la convivialité au cœur de l’expérience qu’il prome(u)t. Et pourtant…

Intégrer l’humain, c’est ce que font les architectes et les photographes quand ils présentent un projet ou documentent un bâtiment : l’humain magnifie, l’humain projette, l’humain partage et propage l’expérience. Tout le monde commence à le comprendre, l’humain est bien le cœur de la représentation d’un imaginaire désirable :

D’ailleurs, nos couvertures faisaient le pari de ne montrer que des photos d’objets techniques afin de rompre avec la logique de la “personnalité en couverture” façon magazine de mode. Mais cela donnait parfois une impression de nature morte. Tout ceci manquait un peu d’âme, de cœur, vous ne trouviez pas ? Nous avons donc opté pour des couvertures plus vivantes…

Jacques Tibéri - Low Tech Journal n°14 (juillet 2024)

⛺ Effacement

Remettre de l’humain ? OK, d’accord ! Mais quid alors de la technologie ? Parce que si promettre un monde sans humain est assez… déprimant, promettre un monde sans technologie est pour le moins… nostalgique.

Marrant comme quand on dit aux gens qu'un effondrement pourrait nous empêcher de conserver un Internet rapide et permanent, ils imaginent toujours un retour à l'âge des cavernes.

En 1990, on n'avait pas d'Internet rapide et permanent et ce n'était pas l'âge des cavernes, même pas le Moyen Âge.

Stéphane Bortzmeyer sur Mastodon (04/10/2024)

Gommer entièrement la technologie des représentations du futur présente en fait deux problèmes. C’est d’abord effacer un peu trop simplement la réalité actuelle – comme l’explique Stéphane Bortzmeyer, il ne s’agit pas de retourner au Moyen-Âge ou à l’âge des cavernes. Il est aujourd’hui peu probable que l’humanité revienne, à courte échéance, à l’âge d’avant l’électricité. D’une part, les connaissances restent… Et d’autre parts, si l’effondrement est vraiment, vraiment global et violent, eh bien… l’électricité sera sans doute le cadet de nos soucis et tout ce petit discours sur l’utopie n’aura de toutes façons plus aucun intérêt.

🔄 Aparté. Tiens, il faudrait peut-être faire un Cybernétruc autour de la thématique de l’électricité à l’occasion, entre les vues satellites de la Caroline après le passage de l’ouragan Helene et les demandes de réouverture de la centrale de Three Miles Island par Microsoft pour alimenter ses datacenters et son intelligence artificielle. Mmmh, ça se réfléchit.

Mais gommer la technologie, c’est surtout servir un imaginaire lui aussi nostalgique. Un imaginaire qui n’est ni une projection dans l’avenir, ni réellement un retour en arrière, mais plutôt une version figée d’un présent fantasmé. Presque la définition d’une utopie. Et c’est ce que je vous propose d’explorer dans le prochain opus de Cybernétruc.

En attendant, je vous laisse gamberger sur tout ça ?

10.09.2024 à 07:50

🌎 Cyberculture | Cybernetruc #19

François Houste

Texte intégral (11006 mots)

Cybernetruc explore nos imaginaires technologiques et numériques. À chaque édition, on divague, on digresse et peut-être fait-on réfléchir, autour de nos cultures digitales. Vous êtes désormais plus de trois cents trente – wahoo! –à lire cette aventure écrite. Bonne lecture !

Cela débute, comme souvent, par une lecture. Et cela se prolonge, comme toujours, avec une tonne de questions. La question, notamment, de ce qu’est devenue la cyberculture et derrière tout cela, celle de la place de la technologie dans notre vie, dans la fiction et dans l’espèce de projection mixte qu’est aujourd’hui le monde digital.

🚑 Accident

Mais, oui. Cela débute par une lecture. En 1973, J.G. Ballard [📄], auteur de science-fiction et d’anticipation britannique, publie Crash [📖]. Un roman qui fait scandale et qui va en même temps devenir fondateur pour toute une génération d’artistes et d’écrivains.

Crash, pour faire rapide, c’est l’histoire d’individus qui, dans la société mécanisée des sixties et seventies, fantasment et fétichisent l’automobile… et les accidents de la route. Mais attention, il ne s’agit pas tant pour eux d’observer les tragédies qui ont lieu sur les rampes d’accès aux voies rapides, il s’agit également d’y prendre part. L’accident n’est pas qu’un fantasme, c’est un acte sexuel à part entière. Voire l’acte sexuel ultime, final, définitif. La mort dans une collision, un orgasme absolu. L’automobile devient alors une extension – sensuelle, sexuelle, mais cérébrale aussi – de soi-même. Son acier, ses plastiques, ses cuirs et ses matières synthétiques, une autre part de son propre corps, ou du corps de l’autre.

Crash est étrange, à la fois terriblement fascinant et malaisant. Hypnotisant et gênant. La légende [📄] veut que l’un des éditeurs auquel son manuscrit a été envoyé ait émis ce jugement définitif sur J.G. Ballard : “This author is beyond psychiatric help. Do Not Publish!”. Le livre sortira tout de même, et connaîtra un important succès. Il fera – on y reviendra sans doute – l’objet d’une adaptation par David Cronenberg [🎥] en 1996.

🔄 Aparté. Dès 1970, J.G. Ballard évoque déjà son roman à venir dans un court-métrage réalisé par Harley Cokeliss et intitulé… Crash! [🎥] Le roman est alors en gestation. Ballard y résume à la fois la passion, la relation ambigüe qui nous lie à l’automobile et l’effet de la société de consommation sur la psyché humaine, la façon dont cette société des biens fictionnalise en quelques sorte nos vies : “It seems to me that we have to regard everything in the world around us as fictional, as if we were living in an enormous novel.” Le court-métrage est alors diffusé par la BBC.

Crash est pourtant incroyablement juste. Non pas dans sa façon de transposer le fantasme sexuel dans le monde automobile – enfin, pas pour tout le monde j’espère 😓 – mais dans sa façon de faire de l’objet automobile le centre de la vie de ses héros : de transformer un objet – aussi banal et mécanique soit-il – en une obsession, un fétiche ultime, le prisme de lecture unique d’une vie.

D’opérer, quelque part, une fusion entre l’homme et la machine.

🔄 Aparté. Sans grand rapport, si ce n’est la concordance temporelle de mes lectures, on pensera quand même un peu à Georges Perec [📄] – il faut penser plus souvent à Georges Perec – et à la façon dont les objets deviennent, non pas un fétiche, mais le centre d’une vie dans son premier roman Les Choses – Une histoire des années soixante [📖].

On ne parle pas ici de fétichisme – en tout cas pas au même sens que chez J.G. Ballard – si ce n’est à la limite de fétichisme lié à la consommation. On parle de représentation. Ce qui, finalement, ne rentre pas si mal dans le propos. Au passage, existe-t-il quelque part une oeuvre faisant explicitement le lien entre consommation (pas argent, pas richesse, consommation) et sexualité ? Je m’interroge.

🤖 Cyberpunk

Le fusion de l’homme et de la machine donc.

Les auteurs du mouvement cyberpunk [📄] – si l’on peut parler de mouvement – n’ont jamais caché l’influence qu’a eu J.G. Ballard sur leur univers. L’auteur britannique fait d’ailleurs partie des références citées par l’un des fondateurs du genre : Bruce Sterling. Ils n’ont jamais caché non plus leur fascination pour cette question de la fusion de l’homme et de la machine. Crash fait clairement partie des lectures fondatrices du groupe.

Le cyberpunk est un rêve – ou un cauchemar, bienvenue à tous les points de vue – d’extension de l’humain par la machine, et un imaginaire construit autour de l’ensemble des dérives que l’omniprésence de la technologie peut engendrer : existence de robots conscients, domination de la société par l’industrie technologique, urbanisation galopante et disparition de la nature, fichage et dictature technologique, etc. “Toute ressemblance…”

En cela, le cyberpunk se pose à la fois comme un héritier de la science-fiction classique – comprendre celle d’avant Philip K. Dick, Bruce Sterling et William Gibson – et comme miroir d’une époque touchée par la crise économique et les réponses politiques, parfois violentes, à celle-ci. Le cyber- du cyberpunk, c’est cet héritage fictionnel et technologique, le -punk, c’est le terreau social de l’époque qui l’a vu naître.

Il manque encore une troisième composante pour réellement définir le cyberpunk : c’est le psychédélisme et la culture californienne des sixties. Alors que souvent, la science-fiction classique s’attachait à décrire avant tout les extensions du corps – les voyages dans l’espace qui sont la grande thématique de la SF des années 50 sont avant tout une expansion de la capacité de déplacement et d’exploration de l’espèce humaine, et pas un changement de sa psychologie – le cyberpunk va explorer comment la technologie peut augmenter, altérer, modifier l’intelligence et l’esprit humain. La thématique n’est pas entièrement nouvelle, mais elle prend une dimension alors inédite dans le sillage d’auteurs comme Philip K. Dick [📄] et dans la façon dont des icônes de la contre-culture des années 60 – Timothy Leary, Stewart Brand [📖] et pas mal des derniers représentant de la Beat generation, surtout William S. Burroughs – vont s’approprier la culture technologique.

🔄 Aparté. Le hors-série L’histoire du cyberpunk [📖] des éditions Pix’n Love, écrit par Raphaël Lucas, et paru en 2020 résume très bien les liens qui unissent à la fin des années 70 / début des années 80 les quelques auteurs cyberpunk débutants et ce qui reste alors des communautés Beat et psychédélique. Si le livre est avant tout orienté autour de l’histoire des jeux vidéos – sortie en 2020 de Cyberpunk 2077 oblige – il reste une très bonne introduction à l’histoire du mouvement.

Avec le cyberpunk, les expériences menées avec le LSD et d’autres psychotropes – difficile de ne pas citer ici Aldous Huxley et son trip à la mescaline dans les Portes de la Perception [📖], tant son influence est forte dans la culture californienne, voire occidentale – cèdent la place à un rêve de conscience humaine augmentée par la machine. Philip K. Dick navigue encore entre l’addiction – A Scanner Darkly [📖] – et l’intervention clinique et forcément technologique – Total Recall [📖] et l’implantation de souvenirs. William S. Burroughs explore lui les voies de la manipulation technologique (électronique) dès 1970, imaginant des expériences de manipulation de la voix ou de diffusion de bandes sonores à grande échelle.

Il participera également activement au développement de la Dreamachine [📄] de Brion Gysin et Ian Sommerville, un dispositif lumineux, mécanique et psychédélique agissant directement sur les influx nerveux parvenant au cerveau. Une extension de la conscience par la machine en quelques sortes.

🔄 Aparté. On pourrait qualifier Burroughs, après la lecture de sa Révolution électronique [📖], de pionnier des hackers tant certaines des idées qu’il partage paraissent modernes. Elles préfigurent en tout cas, et inspirent sans doute, le hacking moderne et low-tech tel que Geoffrey Dorne [💻] peut le documenter aujourd’hui dans son ouvrage Hacker Protester [📖].

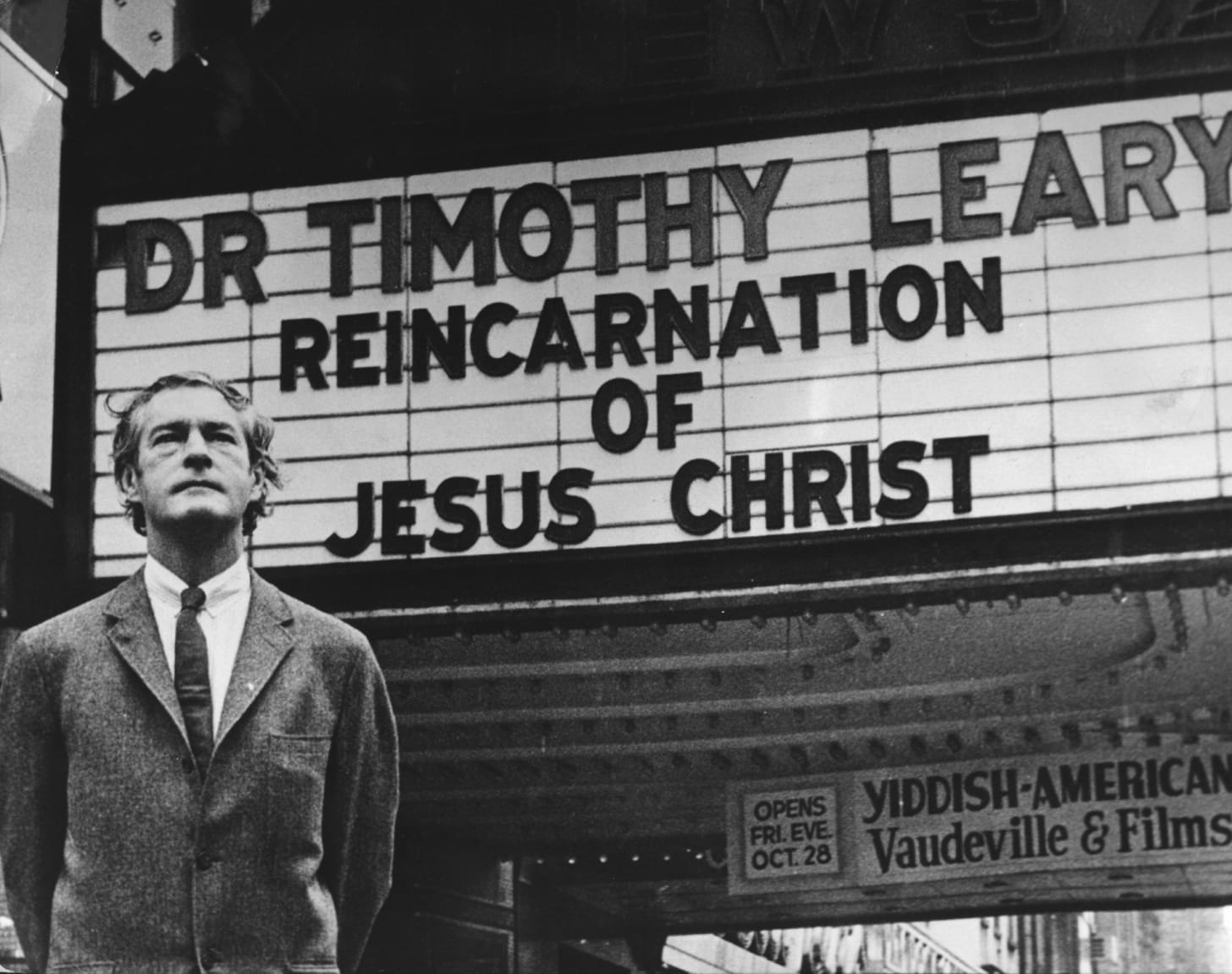

Eh puis. Il y a Timothy Leary…

👨💻 Homme du futur

Timothy Leary [📄] est sans doute LA figure incontournable de la contre-culture américaine. Né en 1920, professeur à Berkeley puis conférencier à Harvard dans les années 1950, Leary découvre les drogues hallucinogènes au début des sixties et c’est peu dire qu’elles vont changer sa vie.

Il devient, dans les années 60, le principal promoteur du LSD aux États-Unis, aidant à la diffusion de cette drogue dans les milieux étudiants par diverses publications – son fameux Turn on, tune in, drop out [📄] – et expérimentations tant que celle-ci était légale. Puis soutenant ouvertement son trafic quand la loi américaine interdira l’acide fin 1966. L’aventure de Leary devient alors judiciaire, ponctuée d’arrestations et d’évasions plus ou moins rocambolesques, d’un exil forcé en Algérie sous la protection des Black Panthers et d’une nouvelle arrestation en Suisse en 1972.

🔄 Aparté. Parce que vous n’avez pas encore assez de chose à lire pour occuper cette rentrée, on ajoutera le Orange Sunshine - The Brotherhood of Eternal Love and Its Quest to Spread Peace, Love, and Acid to the World [📖] de Nicholas Schou à votre pile de lecture, l’histoire stupéfiante – hihi! – de la secte qui contribua le plus, entre autre sous l’influence de Timothy Leary, à la diffusion massive de drogues (LSD, hashish, marijuana…) sur le territoire américain au tournant des années 70.

Timothy Leary collaborera alors avec la justice américaine et poursuivra ensuite une vie d’auteur et de gourou du psychédélisme jusqu’à sa mort en 1996. Il se penche à la fin de sa vie sur le sujet de la cyberculture, persuadé comme beaucoup d’autres que les Autoroutes de l’information qui deviennent alors populaires sont les héritières logiques de la contre-culture californienne à laquelle il a tant contribué.

On en revient alors logiquement à cette idée de fusion de humain et de la machine : fusion non plus seulement des corps, mais de l’esprit. Dans un article paru dans CREEM en 1993 [📖], Timothy Leary résume ce fantasme, cette extension du cerveau humain qu'il voit à la fois comme une contre-culture et un achèvement de l'évolution humaine. Et traduisant sa propre histoire en une sorte de prophétie, il dessine un portrait des quatre générations successives de la contre-culture qui doivent révolutionner le genre humain :

Les beatniks des années 50 et du début des sixties, qui utilisent poésie, jazz et drogues pour s'isoler du quotidien et commencent à explorer le psychédélisme et la transcendance, s'affirmant clairement en opposition au pouvoir et aux institutions en place.

Les hippies des années 60, adeptes des psychotropes et de l'amour-libre mais réticents à l'usage de la technologie. Ils explorent eux aussi l'extension des capacités du cerveau et l'évasion et assument “la nature chaotique de l'univers”.

Les cyberpunk (actuels pour Leary, au moment de l’écriture de son article), mélancoliques et en colère contre la société. Ce sont les premiers à assumer l'usage, voire le détournement, de la technologie électronique. Usagers des drogues dures et submergés de signaux, ils sont la première génération à expérimenter l'extension de la conscience par la technologie.

Enfin, ce que Leary appelle la “Nouvelle Race” qu’il voit apparaître dans les années 1990 avec la popularisation des ordinateurs personnels et des réseaux connectés. Clairement individualistes, ils sont les premiers à vouloir redessiner la société à l'aune de la technologie : ce sont les premiers techno-optimistes, semblables finalement à certains de ceux que nous croisons aujourd'hui.

On laissera de côté – encore que – la nature profondément évolutionniste du discours de Timothy Leary. Mais on comprendra aisément comment, à la fois par sa personnalité et ses écrits, il a influencé profondément la culture californienne de la Silicon Valley : la volonté d’une élite technophile de voir naître aujourd’hui un homme augmenté et sa foi en la technologie comme seul salut de l’espèce humaine – que l’on parle d’immortalité, de cryogénie, d’implants cérébraux ou de conquête de Mars – vient aussi, en partie, de cette synthèse entre psychédélisme et innovation.

Et si Leary n’en est sans doute pas l’unique instigateur, il est par son aura et la synthèse exposée plus haut l’un des catalyseurs de cette pensée.

🔄 Aparté. Pour certains, le fantasme de la Nouvelle Race s’est éteint naturellement avec les déconvenues de la bulle des dot-coms à l’orée des années 2000 [📄]. La fin de l’euphorie pour les Autoroutes de l’information, la faillite de Boo.com et le retrait massif des investisseurs du secteur des technologies connectés à partir de 2001-2002 auraient eu la peau des fantasmes de changement du monde par la technologie. On peut quand même se demander si quelques cendres de ce rêve ne sont pas restées chaudes et n’ont pas été ravivées – sous une forme sans doute encore plus capitalistique – par le Web 2.0, puis par Elon Musk et quelques autres. Il y a multitude de lectures sur ce sujet.

Pour la petite histoire, parmi les écrits tardifs de Leary autour de la culture électronique, on trouve également quelques apologies du cybersexe – un L’érotisme numérique paru dans Hustler en 1985 notamment – qui font l’éloge de la fusion de l’esprit et de la technologie jusque dans la libido et l’acte sexuel. Et on repensera forcément à J.G. Ballard et ses dérives érotiques automobiles. Vous voyez, tout se recoupe !

🤖 Cyberculture

Quoi qu’il en soit, la chronologie des “races” de Timothy Leary montre une chose : une antinomie marquée entre les générations.

La posture de J.G. Ballard dans Crash! et son “we [are] living in an enormous novel” sont sans ambiguïté. L’auteur britannique déplore la place prise par la technologie dans l’imaginaire humain, dans la vraie vie et critique la société industrielle et publicitaire [📄] qui s’étend un peu partout à la charnière des années 70. Le mouvement Cyberpunk n’est pas plus ambigu : lire William Gibson ou Neal Stephenson, ce n’est pas plonger dans la promesse d’une société meilleure. Derrière les exploits du hacker – de l’homme hybride intégré, fusionnant avec la technologie, vanté par Leary – il y a la peinture d’une société dystopique et la soumission d’une population entière à une dictature technologique froide. Les univers visuels que Ridley Scott mettra en place pour son Blade Runner [🎥] en 1982, s’ils ne sont pas du goût de tous les auteurs et instigateurs du mouvement, sont sans ambigüités sur le futur sombre que la technologie nous réserve.

Si le héro cyberpunk fusionne avec la technologie, ce n’est pas par choix : c’est parce que c’est le seul moyen de s’affranchir – paradoxalement – de sa domination.

Dans la généalogie de Leary, on pourrait considérer la vague hippie, même si elle est de très courte durée, comme un intermède positif entre deux autres vagues de critiques de la société – entre la posture cynique des Beats et celle clairement rebelle du cyberpunk. Les hippies croient en une société meilleure, portée par le psychédélisme, l’amour, les drogues. Beats et cyberpunk ne croient eux pas en une société meilleure.

La cyberculture qui émerge du terreau cyberpunk au tournant des années 1990, c’est à dire l’ensemble des fantasmes portés principalement par le développement du réseau Internet et des outils numériques – on parle alors déjà de réalité virtuelle, de bibliothèque universelle, voire de connectivité permanente – est la réponse positive au cyberpunk. La version numérique du monde hippie, portée d’ailleurs par de nombreuses personnes issues de la culture hippie.

En consultant les livres de l’époque, et surtout ceux destinés au grand public, on se rend bien compte que les critiques, ou les craintes, à l’égard de ce nouvel environnement qui n’est pas encore digital – il est alors cyber- – sont bien maigres. Prennent le dessus les opportunités liées au partage d’information et à la connectivité permanente, et surtout le fait que chacun puisse devenir un citoyen agissant d’une sorte de démocratie numérique, à part égale de tous les autres. C’est un gigantesque espoir qui plane alors :

« [L’Internet] ouvre ainsi la perspective d’une appartenance réelle à la planète bleue comme le chemin de fer a renforcé la possibilité d’une appartenance nationale. Appartenance ni défensive, ni offensive, mais plutôt garante de la constitution de cette machine perpétuelle qui pourrait enfin porter le beau nom d’humanité. Au total, aucune fatalité autre que celle du changement n’attend le citoyen du cyberespace. Et les directions adoptées dépendent seulement de chacun d’entre eux, car ce citoyen ne peut être passif.

Naïveté ? Idéalisme ? Universalisme déplacé ? Cosmopolitisme dangereux ? Bien sûr ! Tout cela est pire encore ! Il faudra penser la différence différemment, certes. Et réitérer sans cesse la prééminence nécessaire de la communication pas rapport à l’information. Ainsi pourra-t-on souligner à quel point devise de la Internet Society est juste : “Internet is its own revolution”, proclame-t-elle, ce que l’on pourrait traduire par "l’Internet, c’est la révolution dans la révolution". »

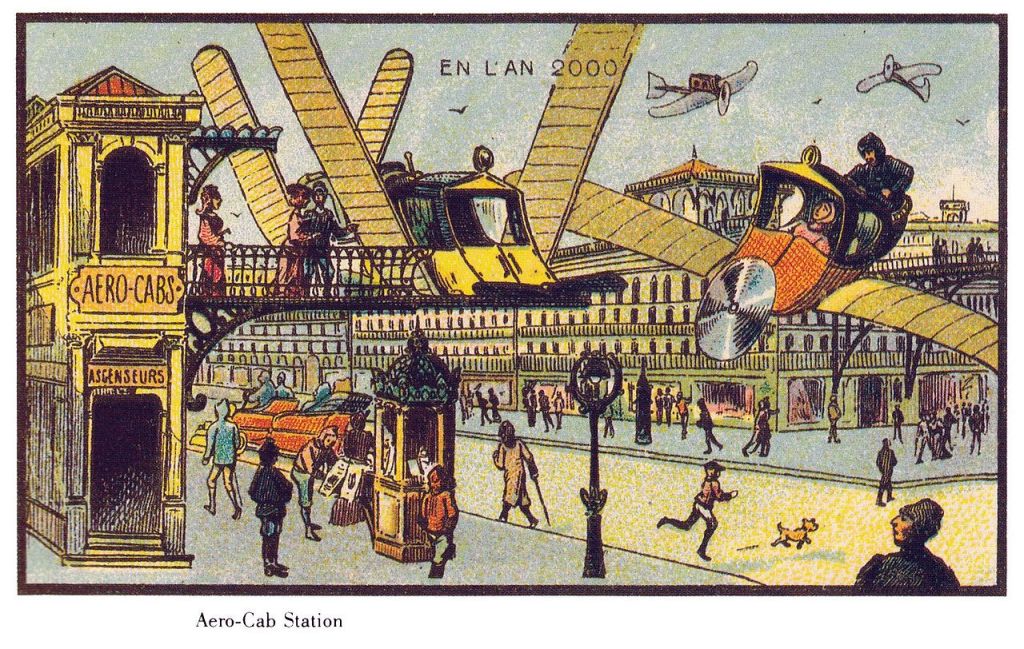

Dans ce La planète cyber [📖], signé Jean-Claude Guédon et sorti en 1996 pour soutenir la première Nuit Cyber de Canal+, on vante alors la révolution technologique en cours. La rapprochant même de la révolution du chemin de fer qui a transformé l’Europe au XIXe siècle. Alors que les trains, et les moyens de transport rapides d’une manière générale, ont diminué la perception des distances et élargi les horizons au cours de la révolution industrielle, le Net tel qu’il s’imagine alors va simplement abolir l’espace et rendre n’importe quelle connaissance, personne, endroit du globe, instantanément joignable. Le cyber- est alors la promesse de l’ubiquité et de la proximité universelle.

🔄 Aparté. Jean-Claude Guédon appuie cette réflexion sur un autre livre que je vous conseille : L’Invention de la Vitesse de Christophe Studeny qui revient justement sur ce qu’a apporté aux communautés européennes la révolution des transports aux XVIIIe et XIXe siècles.

Dans ce paysage idyllique, les inquiétudes – si elles demeurent – restent un héritage de la génération cyberpunk, comme les mondes connectés et instables de Neal Stephenson – L’Âge de Diamant [📖], mais surtout Le Samouraï Virtuel [📖] – ou, encore, la connexion gênante, voire malsaine, dépeinte par David Cronenberg dans eXistenZ [🎥].

👩🚀 Et après ?

Timothy Leary meurt en 1996. Il n’aura ni pu assister à l’avènement de sa Nouvelle Race, ni prédire les générations qui lui succèdent, même si on peut imaginer qu’il voyait dans celle-ci l’aboutissement ultime de l’évolution humaine.

On pourrait toutefois émettre l’hypothèse que les successions de générations ne se sont pas arrêtés là : aux réalistes et aux quelques pragmatiques qui ont affronté l’effondrement de la bulle Internet à la charnière des années 2000, aurait très vite succédé une autre génération de techno-béats – portée par le Web 2.0 et surtout les approches capitalistes de la Silicon Valley – portant haut le flambeau de la technologie et la croyance en homme nouveau, hyper-connecté et augmenté. Une génération promouvant le Metavers et les implants cérébraux et pas totalement dissonante avec certains des écrits de Timothy Leary. La prolongation de cette Nouvelle Race, peut-être seulement un peu plus… radicale. Et puis ? Et puis l’émergence, à nouveau, d’une génération techno-critique. Voire volontiers utopiste, qui en répétition des mouvements hippie et cyberpunk et portée par l’urgence de la crise climatique prône un recul face aux abus du tout-technologie.

Comme si tout cela avait un air de déjà-vu ?

Je vous laisse gamberger là-dessus ?

17.05.2024 à 07:25

📖 Une Autre Histoire | Cybernetruc #18

François Houste

Texte intégral (7886 mots)

Cybernetruc explore nos imaginaires technologiques et numériques. À chaque édition, on divague, on digresse et… on n’a pas forcément les réponses. Vous êtes désormais plus de trois cents – wahoo! –à lire cette aventure écrite. Bonne lecture !

Cela commence, comme souvent, en lisant quelques lignes d’un livre, et cela part ensuite dans beaucoup de directions. Ce n’est pas grave. Et si au passage vous souhaitez lire cette lettre en écoutant du Jean-Jacques Goldman, ne vous gênez surtout pas. 😉

🧺 Fiction

Cela commence donc, comme je le disais, avec une lecture. Celle du Je suis une fille sans histoire d’Alice Zeniter, conseillée par je ne sais plus qui – par @norev, j’ai retrouvé entre deux relectures de ce brouillon – sur Mastodon suite au partage de quelques autres extraits et conseils de lecture. Le texte – c’est un texte plus qu’un livre – d’Alice Zeniter est riche et érudit, bourré de notes de bas de page, de monologues intérieurs et de références croisées. Bref, tout ce que j’aime. Un texte plus qu’un livre, puisqu’Alice Zeniter nous y parle et converse clairement avec nous sur une centaine de pages.

Alice Zeniter parle, dans une grande partie de son texte, de la structure du récit. C’est à dire de l’ensemble des règles qui définissent ce qu’est une bonne – captivante, passionnante, intrigante – histoire et ce qu’est une mauvaise – maladroite, bancale, ennuyeuse – histoire. Et ça tombe bien, parce que les manuels de construction d’histoires ont été l’une de mes principales lectures sur ce début d’année, pour plein de raisons. Et la grande majorité de ces manuels l’explique, la structure idéale d’un récit n’a pas changé depuis, pfff, au moins Aristote : une situation initiale, un élément déclencheur, une quête, un climax, une situation finale (remplacez ces mots par les vôtres en fonction de votre école de pensée ou de la dernière méthode que vous avez lue). À pas mal de variations près, à mesure que chacun des auteurs de méthode apporte sa touche personnelle à la Tragédie aristotélicienne, c’est toujours plus ou moins la même chose…

Alice Zeniter cherche l’origine de cette structure active du récit. Qu’est-ce qui fait que depuis si longtemps, on privilégie cette action à tout autre forme d’histoire ?

Enfin, elle ne la cherche pas longtemps car elle a déniché une réponse à sa question bien avant d’entamer sa propre écriture : chez Ursula K. Le Guin, dans un article datant de 1986, The Carrier Bag Theory of Fiction – la Théorie de la Fiction-Panier en bon français. Ursula Le Guin y évoque l’origine des récits humains.

Tentons de faire court, même si l’article évoqué ici n’est pas bien long – vous pourrez toujours le lire en intégralité quand vous le souhaiterez : On peut faire remonter les premières traces de récit à la préhistoire. L’art pariétal est un récit, une histoire, une fiction… même s’il peut dépeindre une action qui s’est réellement déroulée. C’est d’ailleurs en partie l’introduction d’Anne Zeniter : ce que nous ne vivons pas directement est fiction. Donc, même les souvenirs de vacances de votre Directeur bien aimé sont, pour vous, une fiction. Une histoire. Un récit. Ursula K. Le Guin le constate, ces fictions préhistoriques sont marquées par la chasse. La chasse au mammouth ou à d’autres animaux. On en retrouve maints témoignages dans les grottes de par le monde.

Or, la majorité des scientifiques spécialistes des débuts de l’ère humaine s’accordent sur un point : 65% à 80% de la nourriture des hominidés préhistoriques devait être constituée de végétaux, de graines, de racines, de baies, de feuilles, etc. Dans ce cas, alors que cet être humain émergeant se nourrissait majoritairement de graines et de fruits, pourquoi ne garde-t-on dans notre imaginaire que la chasse au mammouth ? Et, collatéral, pourquoi Hollywood associe-t-il la naissance de l’humanité – au sens apparition des caractéristiques qui font de nous des humains – à cet os qui vole dans le ciel et devient un arme ?

Cette seconde question étant coquinement formulée par Ursula K. Le Guin elle-même dans son article.

🔄 Aparté. On ne va pas faire un article entier sur la préhistoire, rassurez-vous. Mais on clôturera cette discussion sur la vision fictionnelle de l’homme préhistorique par deux transgressions :

1️⃣ - les premiers “inventeurs” de l’humanité ont sans doute été des “inventrices”. Ursula K. Le Guin se base pour expliquer cela sur les écrits d’Elizabeth Fisher et sa constatation que la première invention humaine n’est certainement pas une arme, mais plutôt un “panier” permettant de rapporter graines et fruits au camp. Mais de cette invention, et de ces inventrices, nulle trace sur les murs des grottes...

2️⃣ - cette citation, non totalement confirmée mais attribuée à Margaret Mead : “Le premier signe de civilisation dans une culture ancienne était un fémur cassé puis guéri.” [📰].

❓ Questions

Retour au présent. Des propos d’Alice Zeniter, on retient donc deux questions.

La première pourrait être formulée de la façon suivante : Comment sortir des imaginaires violents et conflictuels du chasseur ?

La seconde, complémentaire, serait : Comment assurer une diversité, ou plutôt une représentativité des récits ?

La première question aurait trait à ce que l’on raconte, et la seconde à qui le raconte.

Que dit-on et qui parle ?

Vaste débat.

🗿 Représentation

On va commencer par la seconde question si vous voulez bien. Qui parle ? donc.

Cette question de la prise de parole dans la fiction – ou plutôt de la représentation, puisque seul l’humain peut prendre directement la parole par la fiction, à notre niveau de symbiose actuel en tout cas – on va donc l’aborder sous l’angle du non-humain. Avec un enjeu est de taille : celui de définir, d’instaurer, d’initier de nouveaux imaginaires et de nouveaux types de récit au-delà de la traditionnelle représentation humaine. Faire parler les animaux, les écosystèmes, la planète, la nature…

🔄 Aparté. Pour ce qui est de la représentativité de cette même nature dans le débat public, on se tournera vers l’excellent Qui Parle ? (pour les non-humains) signé Aliocha Imhoff et Kantuta Quirós, paru en 2022 et qui pose bien des bases à cette réflexion. Pour la suite de cette lettre, on restera dans le domaine de la fiction.

Pourquoi initier ces nouveaux types de récits ? Parce qu’on voit bien que la vision anthropo- et techno-centrée des récits actuels, pour distrayante qu’elle reste, pose problème et ne répond plus forcément aux défis planétaires à venir.

On l’évoquait dans la dernière lettre Cybernetruc, [🚀 Nostalgie] en janvier dernier, en abordant les limites des genres solar- et hope-punk. À quelques exceptions près, ces récits ne font bien souvent pas leur deuil de la technologie ou de la violence, même s’ils s’y essaient souvent. Ils masquent le moment de bascule entre notre monde actuel – capitaliste et technotrophié – et le monde idéal et plus naturel qu’ils entendent dépeindre. Une bascule faite en général de conquête spatial et d’exil du capitalisme, à l’image de celle décrite dans les romans de l’âge d’or de la SF américaine.

On réagira en arguant que la littérature n’a pas à trouver des solutions aux problèmes du monde. Et c’est vrai. Mais le trou d’air d’imaginaires reste-là et par de nombreux aspects, les écrits les plus transgressifs de la littérature positive gardent une foi très forte en la technologie et une teinte, disons, assez nostalgique. Et surtout, s’ils présentent un univers tenté par la préservation de l’environnement, ils ne donnent jamais la parole à l’autre. Le non-humain, l’animal, le végétal, la nature. Et ne renouvellent pas totalement nos imaginaires, notre façon de penser, de raconter, d’écrire.

🔄 Aparté. Petite précision : vous l’avez compris, je n’aborderai pas ici la question de la prise de parole féminine, ou de celle des minorités, dans la fiction. Pourtant, dans les deux textes évoqués plus haut, Alice Zeniter de Ursula K. le Guin s’emparent très bien du problème de la surreprésentation masculine dans le récit traditionnel : à quel point la surpondération du conflit – mais ça on va y revenir – permet de faire vivre les récits dans un imaginaire quasi-exclusivement masculin. Indépendamment, finalement, du genre des personnages.

Si vous êtes en mal de lecture sur ces sujets, penchez-vous au passage sur Le Futur au pluriel : réparer la science-fiction de Ketty Steward paru en 2023 qui lui aussi aborde la question de la représentativité.

🐺 Animal

Mais revenons à la nature.

Ma culture générale n’allant pas assez loin pour identifier des récits transposant la vie d’un végétal – même si j’imagine bien que quelques histoires d’arbres doivent exister – j’ai cherché quelques histoires mettant en scène des animaux, en laissant de coté pour l’instant les livres pour enfant et les documentaires. Les premier récits écrits qui viennent en tête, on les trouve du côté des classiques : du côté de Jack London – Croc Blanc, L’Appel de la Forêt –, sans doute un peu de Ruyard Kipling et de son Livre de la Jungle ou encore de Bernard Werber et de ses Fourmis – oui, mes imaginaires datent peut-être un peu.

On pensera également, du côté de la science-fiction, à Vernor Vinge, décédé récemment, et à ses loups à l’esprit de meute dans Un Feu sur l’abîme. Des récits qui, sans trop de mal, nous transposent dans cet univers animal que nous recherchons et ouvrent – ouvraient en tout cas au moment de leur première publication – à de nouvelles représentations.

Ils gardent toutefois le défaut de tirer parfois un peu la corde de l’anthropomorphisme, et de conserver, souvent, cette structure de récit classique et conflictuelle : oui, les chiens et les loups de Jack London nous semblent réalistes et nous projettent dans une réalité animale. Mais dans une réalité façonnée autour du conflit et de la survie qui n’est pas sans rappeler l’imaginaire du chasseur que l’on évoquait plus haut. Encore une fois, une réalité tragique.

Attention, je ne dis pas qu’il n’y a pas de conflits dans la nature. Je dis que ceux-ci sont surreprésentés dans la fiction, y compris quand celle-ci est inspirée de la nature !

🔄 Aparté. Un parallèle, au passage : rares également sont les récits de science-fiction dans lesquels les robots s’incarnent sans prendre les travers humains d’agressivité et de goût du conflit. C’est qu’on garde en tête que les robots ne veulent qu’une seule chose : devenir humain.

Bon, blague à part, on gardera peut-être en tête quelques écrits de Becky Chambers (encore) et de Roger Zelazny, à relire et à confronter à cette idée.

🎭 Tragédie

On en revient à ce qu’évoquait Romain Lucazeau dans le n°9 de Metal Hurlant à propos des futurs désirables et du rôle distrayant de la science-fiction :

« Ce qu’on cherche dans la littérature, de mon point de vue, c’est d’être bousculé, chamboulé, transformé, toucher des choses qui sont hors de notre cadre conceptuel. Et si on entend, par la description d’une utopie dans un texte littéraire, être rassuré ou se sentir bien, je pense qu’on loupe complètement ce qui fait l’intérêt de la littérature. C’est autre chose que de la littérature : c’est le « feel good », le confort, le fait d’être détendu, le fait d’être relaxé. Il y a l’ostéopathie pour ça. » – Romain Lucazeau

Romain Lucazeau est caricatural dans cette interview, mais on peut considérer qu’il s’agit aussi pour lui d’un exercice de style : incarner le bad-guy de la SF française dans un numéro du magazine qui pose clairement la question de l’utopie et de la dystopie. Il pointe toutefois un fait qui semble établi pour nombre scénaristes depuis… Aristote : pas d’histoire sans combat ni douleur. Et l’utopie, désirable par essence, ne véhicule malheureusement aucune douleur.

Et ce “travers” – je prends des pincettes – semble universellement établi. Pour démonstration, j’ai demandé à ChatGPT, grand révélateur des travers universels, de me conter la journée d’un pie, d’un ver de terre ou d’un brin d’herbe. L’exercice vaut ce qu’il vaut, mais il est intrigant, et il répond à la première question du Qui parle ? que l’on se posait plus tôt. Le résultat est sommes toutes assez banal.

Voici pour le ver de terre. Je vous épargne la journée entière, ainsi que celle des autres animaux :

La nuit tire à sa fin et le sol se réchauffe doucement sous les premiers rayons du soleil. C'est le moment pour moi de commencer ma journée. Je quitte ma galerie souterraine, remontant à la surface pour me nourrir et accomplir mes tâches quotidiennes. […]

Aujourd'hui, je me sens chanceux. Les conditions météorologiques sont idéales, la terre est souple et facile à creuser. Je m'active donc à la recherche de nourriture, me nourrissant de matière végétale en décomposition, contribuant ainsi au cycle naturel des nutriments.

Tout en me déplaçant sous terre, je ressens les vibrations du monde au-dessus de moi. Les pas des animaux qui parcourent la surface, le doux bruissement des feuilles agitées par le vent... Ces sensations me tiennent informé de ce qui se passe dans mon environnement. […]ChatGPT s’excuse d’ailleurs de la mièvrerie et de la banalité du récit, le temps d’une simple phrase de conclusion. Les mêmes excuses sont formulées à la fin de l’histoire du brin d’herbe :

Ma vie peut sembler simple, mais elle est essentielle à l'équilibre de cet écosystème. En tant que humble ver de terre, je joue un rôle crucial dans le maintien de la fertilité du sol et la santé des plantes qui s'y enracinent. Mais, poussant le vice un peu plus loin, j’ai voulu savoir comment réagirait mon ver de terre ou mon brin d’herbe face à la pollution engendrée par l’activité humaine. Bien entendu, la vie est plus dure, mais… :

Pourtant, malgré tous ces obstacles, je refuse de baisser les bras. Je suis un combattant né, une créature de la terre, et je suis déterminé à survivre. Je creuse, je me faufile à travers la terre empoisonnée, à la recherche du moindre fragment de matière organique.

Je suis conscient que ma survie est menacée, mais je refuse de céder à la fatalité. Je suis un humble ver de terre, mais je suis aussi un symbole de résistance, un rappel de la force de la vie même dans les conditions les plus hostiles. Tant qu'il me restera un souffle de vie, je continuerai à me battre, à creuser, à survivre.On passera rapidement sur le fait qu’un ver de terre ne baisse pas les bras – oui, bon, voilà… – pour se dire qu’on retombe tout de même bien vite dans les travers du récit que l’on évoquait plus haut : le combat, le conflit, la résilience.

Le ver de terre ne meurt pas quand le sol est pollué et que la sécheresse s’abat sur son territoire. Non, non. Il se bat, il affronte cette adversité et compte bien survivre. Inconsciemment – oui, ChatGPT n’a pas de conscience – reproduit bien les schémas du récit traditionnel. C’est dire si le modèle du récit-chasseur est établi.

On n’en sortira pas si facilement semble-t-il, si demain les intelligences artificielles nous racontent des histoires pour nous endormir.

🔄 Aparté. Les documentaires n’échappent pas non plus à ce besoin de drama, loin de là. Rares sont les documentaires animaliers dans lesquels l’animal-star ne risque pas sa vie. Yves Lavandier, dans son Construire un récit applique au documentaire les mêmes règles de construction et d’écriture qu’à n’importe quelle fiction : un protagoniste, des obstacles, etc.

🌳 Imaginaires

Il en existe pourtant des récits sans conflits. Sans conflits ne voulant pas dire sans évolutions, sans voyages ou sans histoires. Loin de là.

« J’ai dit qu’il était difficile de faire un récit captivant en racontant comment nous avons arraché les graines d’avoine sauvage de leurs enveloppes, je n’ai pas dit que c’était impossible. Qui a jamais dit qu’il était facile d’écrire un roman ? » – Ursula K. Le Guin

On repense à Becky Chambers et à son Psaume pour les recyclés sauvages, ou on vous conseille l’Horizon de Didier Lesaffre, une nouvelle parue dans le septième volume du toujours très bon Novelliste et qui, si elle n’est pas centrée sur la vie animale, ne raconte ni le combat, ni le renoncement. Seulement la vie. Des récits par ailleurs passionnants, agrippants, qui se contentent – oui, le terme est malheureux – de suivre leur cours sans y ajouter de drama ou en surpondérer les combats. Des récits qui changent nos horizons, nos idées, nos imaginaires.

🔄 Dernier aparté. Depuis quelques semaines, la Cité Européenne des Scénaristes se penche sur la façon dont l’écriture peut influer sur les imaginaires et la politique. Une série d’articles signée Pauline Mauroux (Tchik-Tchak sur Substack) que je recommande tout particulièrement.

Des récits qui répondent aussi, parfois, à notre besoin de plus en plus flagrant d’horizons, de diversité, de solutions et d’espoir. À notre besoin de ré-imaginer le monde et de sortir de l’imaginaire du combat et de l’appropriation.

Qu’est-ce qu’on attend, bordel, pour les écrire et les transmettre ?

Je vous laisse gamberger là-dessus ?

22.01.2024 à 07:25

🚀 Nostalgie | Cybernetruc #17

François Houste

Texte intégral (8381 mots)

Cybernetruc continue d’explorer nos imaginaires technologiques et numériques. À chaque billet on divague, on imagine et on n’a pas forcément les réponses. Vous êtes désormais plus de deux cents vingt à lire cette aventure. Bonne lecture !

Des [🎥], [📗] ou [📰] ? Cliquez, ils vous emmèneront vers de petites madeleines ou des compléments d’information.

🌄 Utopie

Tout cela démarre par une lecture : Solarpunk [📗]. Un recueil de quelques nouvelles, premier ouvrage édité par Copie Gauche [💻], un éditeur normand qui entend défendre une approche raisonnée et responsable du monde de l’édition. Solarpunk entre dans la mouvance récente du Hopepunk, de l’utopie, de la science-fiction positive : un courant littéraire qui s’oppose ouvertement aux dystopies traditionnelles de la SF – et de son composant le plus emblématique, le Cyberpunk [🎥] – pour dépeindre un monde dans lequel les relations entre l’homme et son écosystème, sa planète, sont apaisées. Si vous souhaitez des exemples concrets de romans qualifiables d’Hopepunk, allez donc voir du côté des Becky Chambers [📄] – dont, oui, le Psaume pour les recyclés sauvages [📙] fait un bien fou – et Kim Stanley Robinson [📄] – dont vous aborderez alors Le Ministère du Futur [📗].

La mouvance Hopepunk a fait énormément parler d’elle ces derniers mois. Simple effet de mode ou tendance de fond, ce type d’imaginaire positif ne laisse pas grand monde indifférent. À titre d’illustration, Metal Hurlant – le magazine de bandes dessinées et d’imaginaire français ressuscité il y a quelques années – y consacre son dernier numéro [📘] en posant cette question : le futur était-il mieux avant ?

Entre de nombreux récits illustrés, on trouve là une interview de Kim Stanley Robinson himself qui insiste sur la nécessité de faire émerger des imaginaires positifs, un dossier de Charles Knappek qui fait le tour des récentes publications du genre et une autre interview poil-à-gratter de Romain Lucazeau [📄] qui joue le rôle du bad cop de service. Pour lui, l’utopie est un pis-aller, la seule émotion littéraire/imaginaire possible passant par la description du cauchemar cyberpunk, dystopique, dérangeant et déroutant. C’est caricatural, oui. Mais Romain Lucazeau est manifestement au sommaire de Metal Hurlant pour ça.

Entre le besoin d’espoir et le besoin d’émotions, chacun choisira donc son camp.

🚀 Berceau

Mais revenons à Solarpunk. Parmi les cinq nouvelles du recueil, on retiendra tout d’abord la très belle description d’un Bangkok sous les eaux dans le Entre les décombres de Lucie Heiligenstein [📄], un aperçu humain et vibrant de ce que c’est de vivre, simplement vivre, dans le monde d’après le dérèglement climatique. Mais on s’interrogera surtout sur deux nouvelles : Révolution permanente, signée Loïc Buczkowicz et Transmissions de Colin Vettier [📄] ont un point commun. Elle décrivent un monde duquel la technologie n’a pas disparu mais où celle-ci sert désormais l’humanité et la préservation de nature de manière juste et équitable.

Ainsi, dans Révolution permanente, des zones interdites de la Terre dans lesquelles la nature reprend doucement ses droits sont surveillées par des robots et des intelligences artificielles chargés de veiller à leur équilibre. Dans Transmissions, la technologie est plus discrète et la vie décrite ressemble plus à celle d’une communauté hippie de la fin des années 1960 [🎥] – tiens, on y reviendra. Dans ces deux nouvelles, aux univers assez proches, le recours – retour ? – à une technologie responsable n’est dû qu’à seule raison : le départ pour l’espace de l’élite capitaliste de la planète. Celle-ci s’est embarquée à bord de fusées que l’on imagine gigantesques pour, au choix, aller exploiter les autres planètes et leurs richesses minières, ou échapper à la catastrophe climatique et attendre un temps que la Terre se régénère.

🔄 Aparté. L’élite qui s’isole pour échapper au chaos ? Décidément, on y revient souvent : Michel Jeury toujours dans ses Écumeurs du Silence dont on parlait dans le dernier numéro de Cybernetruc, ou Michael Moorcock dans son Navire des glaces [📘].

Un imaginaire de la fuite qui n’est pas sans rappeler – et je suis bien obligé d’y revenir – l’âge d’or de la SF américaine et les différents cycles d’Isaac Asimov, et notamment cette transition mise en scène dans Les Robots et l’Empire [📙] pour laquelle la destinée de l’Homme est de partir à la conquête de l’univers et d’y continuer son expansion, et pour cela de sacrifier lentement la Terre et toutes ses possibilités de vie. Tous les joueurs de Civilization [🎮] le savent bien : “La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau” (Constantin E. Tsiolkovski [📄]).

L’une des bases de ce Solarpunk est donc là : non pas dans l’abandon ou la modération de la technologie comme on pourrait le croire – encore, que chez Becky Chambers la notion de modération est plus présente – mais plutôt dans une conquête sans fin du progrès qui permettrait, fort heureusement, de finalement laisser un répit à la planète Terre, voire d’en faire un laboratoire d’expérimentation politique pendant que le progrès continue son chemin à travers les étoiles. Une sorte de version positive du futur long-termiste – et oui, de celui d’Asimov à quelques différences près – dans lequel la Terre doit périr pour que l’Humain perde enfin ses attaches et s’épanouisse dans la conquête de l’Univers. Ajoutez ici un air symphonique [🎺].

Ici, par le biais de cette technologie heureuse, on en arrive à se demander si ce Solarpunk ne serait pas, quelque part, la première incarnation d’une sorte de nostalgie du progrès.

Et cette idée de nostalgie mérite qu’on s’y attarde un peu plus.

🕶 Nostalgie

Pour parler un peu plus de Nostalgie, nous allons nous tourner vers Simon Reynolds [📄], journaliste et critique musical britannique, auteur d’une jolie petite bible nommée Retromania [📘]

Difficile de résumer tout le propos de Retromania en quelques lignes. Et pourtant, on va tenter le coup… Dans les plus des 400 pages de ce pavé, Simon Reynolds ne se pose qu’une seule question : au tournant des années 2000, est-ce que la musique a perdu toute créativité et n’est plus qu’un éternel regard nostalgique sur le passé ? Pour démarrer ce constat, il se base notamment sur différents mouvements technologiques autour de la musique : le piratage [💻] du début des années 2000 et à sa suite le streaming qui a mis à disposition de tout un chacun des sommes musicales colossales. Est-ce qu’aujourd’hui notre consommation musicale s’est détournée de la créativité ? Et est-ce l’industrie musicale elle-même a tournée le dos à cette même créativité pour ne voir que les bénéfices faciles de compilations à outrance ?

C’est bien entendu plus compliqué que cela. Dans le chapitre 6 de Retromania, Simon Reynolds essaie par exemple de savoir quand les mondes de la musique et de la mode ont cessé d’innover et à commencer à recycler, maladivement, les tendances du passé. Il situe cela à la charnière des années 1966-67, quand dans les rues de Londres les robes Courrèges et Paco Rabanne ont laissé la place aux vêtements chinés dans les marchés de Soho et de Carnaby Street. Citation :

« Au fil de l’exposition, je décelai une transition survenant vers 1966-67. Presque du jour au lendemain, la dimension futuriste s’évanouit intégralement. Ce tournant paraissait d’abord subtil, comme ce modèle de Mary Quant inspiré des tenues des gouvernantes de l’entre-deux-guerres. Mais l’avènement du psychédélisme vit les jeunes adopter un style étranger à la modernité et au monde occidental industrialisé. La grammaire de la mode de la fin des années soixante relevait soit de l’exotisme temporel (influences victoriennes, édouardiennes, des années vingt et trente), soit de l’exotisme géographique (idées prélevées au Moyen-Orient, en Inde ou en Afrique). »