23.03.2020 à 16:43

La démocratie à l’épreuve du coronavirus

samuelhayat

« Au printemps de 1832, quoique depuis trois mois le choléra eût glacé les esprits et jeté sur leur agitation je ne sais quel morne apaisement, Paris était dès longtemps prêt pour une commotion. Ainsi que nous l’avons dit, la grande ville ressemble à une pièce de canon ; quand elle est chargée, il suffit d’une […]

Texte intégral (5085 mots)

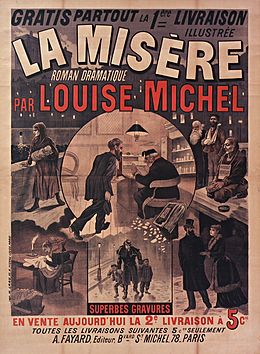

« Au printemps de 1832, quoique depuis trois mois le choléra eût glacé les esprits et jeté sur leur agitation je ne sais quel morne apaisement, Paris était dès longtemps prêt pour une commotion. Ainsi que nous l’avons dit, la grande ville ressemble à une pièce de canon ; quand elle est chargée, il suffit d’une étincelle qui tombe, le coup part. En juin 1832, l’étincelle fut la mort du général Lamarque. »

Victor Hugo, Les Misérables

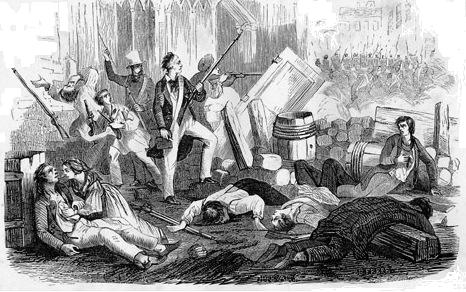

Les épidémies n’emportent pas seulement les corps, elles mettent les sociétés en tension et les Etats en danger. Les effets de choix politiques de longue durée s’y révèlent, comme la déconstruction obstinée du service public de la santé, mais aussi de l’appareil de production industrielle (notamment de matériel de santé), qui laisse de nombreux pays, dont la France, singulièrement démunis face au virus[1]. Les institutions s’y trouvent mises à l’épreuve, et souvent le fossé entre les principes qu’elles professent et la réalité de leur pratique s’y donne à voir dans toute sa froide réalité. C’est le cas de la démocratie, mot fétiche s’il en est[2]. La démocratie telle que nous la connaissons, fondée sur l’élection de gouvernants supposés agir en faveur du peuple, est censée être le meilleur système politique, le mieux à même de protéger ses citoyens, de les consulter sur les décisions fondamentales, et de leur accorder une importance égale. Le coronavirus vient brutalement mettre cette supériorité démocratique en doute. Face à la pandémie, les Etats dits démocratiques, notamment la France, ne gèrent ni mieux, ni de manière plus démocratique, que les Etats dits autoritaires, en premier lieu la Chine. Alors que depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, et plus encore depuis la chute de l’URSS, les régimes démocratiques dominent la scène internationale, leurs difficultés à faire face à la pandémie affaiblit leurs prétentions hégémoniques. C’est d’autant plus vrai que l’inefficacité des démocraties n’a pas eu comme contrepartie un plus grand investissement démocratique : si les Etats démocratiques n’ont pas mieux affronté la crise, ce n’est pas parce qu’elles auraient passé plus de temps à consulter les citoyens, ou à construire des politiques plus égalitaires. Au contraire, non seulement les réponses des démocraties n’ont pas été plus efficaces, mais elles n’ont pas non plus été significativement plus démocratiques que celles de régimes autoritaires. De même qu’en 1832 l’épidémie de choléra avait révélé l’incurie de la monarchie de Juillet – et l’existence au cœur des villes d’une classe, le prolétariat, que la bourgeoisie laissait mourir dans sa misère – et failli emporter le régime par une insurrection, la pandémie actuelle révèle alors le vide des promesses démocratiques de nos régimes, mettant en danger l’idée démocratique elle-même.

‘insurrection de juin 1832, gravure sur bois de Beval, 1870

Une reconfiguration des espaces politiques

La pandémie de Covid-19 distord notre horizon politique. Son caractère mondial nous rend inhabituellement attentifs à sa progression dans différents pays, aux réponses des différents gouvernements – et, par un jeu d’écho, à la manière dont notre propre pays est vu à l’extérieur. Mais le confinement restreint aussi drastiquement, dans la pratique, le champ de la réalité sociale vécue, nous poussant à nous investir exclusivement dans le foyer, l’immeuble, notre cercle familial et amical. A cette hyper-attention au très proche et au très lointain correspond une désagrégation soudaine de toute une série de niveaux intermédiaires. Alors que la France connaît depuis le 5 décembre un mouvement historique de contestation, les engagements se sont brutalement effrités. Le 5 mars, des dizaines de milliers de travailleur.es et d’usager.es des universités et de la recherche ont manifesté dans toute la France ; le 6 et 7 mars une coordination nationale des facs et labos en lutte a rassemblée 500 délégué.es venu.es de toute la France ; les 7 et 8 mars des manifestations féministes déterminées et massives ont battu le pavé… Tout ceci semble avoir entièrement disparu des préoccupations, notamment médiatiques, alors que les causes de ces mobilisations sont toujours présentes – comme en témoigne l’enfumage de Macron, promettant 5 milliards à la recherche sur 10 ans, une augmentation en-dessous des augmentations des années précédentes, et distribuée sous forme de primes, de contrats précaires et de financements de projets, prenant le contrepied de ce que les chercheur.es demandent[3]. La mascarade des élections municipales n’a pas intéressé grand monde, et les résultats n’ont fait l’objet d’aucun commentaire, ou si peu – contrairement au scandale sanitaire de leur maintien obstiné[4]. Les partis politiques eux-mêmes semblent s’être murés dans le silence, et il faut tendre l’oreille pour entendre les syndicats, alors même que la continuité du travail est au cœur de la stratégie économique de crise du gouvernement.

Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existerait désormais pour nous que le plus local et l’échelle internationale. Mais l’espace entre les deux est occupé par un seul acteur, massif autant que martial : l’Etat, et en particulier le pouvoir exécutif. Privés de nos collectifs et de nos solidarités, nous, individus, sommes laissés seuls face à l’Etat, qui nous protège et nous soigne dans les hôpitaux[5], qui contrôle nos activités par la police, et surtout qui parle, par la bouche de ses chefs, nous disant comment nous comporter, et nous grondant si l’on ne réagit pas assez vite ou assez bien à ses consignes, dont le contenu change quotidiennement. Mais jusque dans son omniprésence et dans la mise en scène frénétique de son activité, cet Etat révèle aussi ses faiblesses. Il ne peut même pas assurer des conditions minimales de sécurité à ses soignants, en fournissant masques et gel désinfectant. Mettre en œuvre le confinement de la population pose des problèmes logistiques massifs qui n’ont pas été anticipés. L’Etat se trouve d’autant plus en tension que toutes ses actions, tous ses discours, sont attendus, examinés, scrutés. Puisque lui seul occupe l’espace national, tous les regards sont sur lui, dans les médias professionnels comme sur les réseaux sociaux. Les représentants oscillent alors en permanence entre recherche de publicité, au risque de montrer leur incompétence et l’impuissance de l’Etat, et culte du secret, au nom de la raison d’Etat, mais surtout pour masquer le fait qu’ils naviguent à vue. Pour prendre un seul exemple, de multiples réunions ont lieu, avec l’armée, avec des scientifiques, il faut montrer qu’elles ont lieu, mais il ne faut pas dire aux citoyens ce qui s’y dit, ou bien plus tard, trop tard, quand les décisions ont déjà été prises. Cette centralité de l’Etat rend les dirigeants nerveux, et donc dangereux pour leurs citoyens. Ils prennent des mesures incohérentes, suspendent les libertés publiques, le code du travail, tout ce qui dans le droit pourrait encadrer leur action. Ils délaissent entièrement les cadres internationaux de discussion : l’ONU, l’Union européenne, toutes ces institutions supposément centrales dans la gouvernance contemporaine, et qui auraient toutes raisons de l’être face à une pandémie internationale, semblent simplement muettes, ou inaudibles. Chaque Etat européen décide de ses mesures dans son coin, comme si chacun avait, comme la Grande-Bretagne, fait son exit. La seule institution européenne que l’on entend, c’est la Banque centrale, qui active la planche à billets : lorsqu’il s’agit de la santé des entreprises, la coordination est possible ; mais qu’il s’agisse de la vie des habitants, et alors l’Etat reprend, seul, sa souveraineté la plus absolue.

L’absence de réponse démocratique au virus

Dans la gestion de cette crise, on peinerait à distinguer entre les réponses des Etats démocratiques et des régimes autoritaires, venant affaiblir encore un peu plus cette distinction si cruciale pour les dirigeants des démocraties occidentales. Dans les pays qui ont choisi des solutions dures de confinement généralisé, on trouve autant la plus grande puissance autoritaire mondiale, la Chine, que des démocraties européennes, qui plus est dirigées par des gouvernements socio-démocrates ou socio-libéraux : l’Italie, la France, l’Espagne. D’autres pays ont plutôt été, au moins dans un premier temps, dans un laisser-faire complet, comme les grandes démocraties libérales que sont les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, mais aussi des régimes plus autoritaires, comme l’Iran. D’autres pays ont pris des mesures de tests massifs et de quarantaine stricte des malades, des démocraties comme Taiwan et la Corée du Sud, mais aussi la bien moins démocratique Singapour. Les réponses ont été variées, mais enjambent largement les typologies classiques entre régimes. Et une chose est certaine : les démocraties ne se sont pas montrées particulièrement plus efficaces, plus attentives à la santé de leur population, plus honnêtes dans leur communication ou plus soucieuses de la vérité que les régimes autoritaires. Pire : au moment même où Donald Trump ou Boris Johnson semblaient prêts à sacrifier des centaines de milliers de leurs citoyens et mettre en péril la sécurité sanitaire internationale, la Chine prétendait avoir vaincu l’épidémie et envoyait dans le monde entier des experts, des respirateurs et des stocks de masques. C’est un pan central des discours de légitimation des démocraties qui s’effondre. Alors que les démocraties étaient censées se caractériser par un plus grand attachement aux principes à la fois politiques et moraux d’ouverture, de transparence, de solidarité, tout autant que par leur efficacité à prendre soin de leurs citoyens, la pandémie vient révéler qu’il n’en est rien. Dans la crise, les Etats dits démocratiques agissent avant tout comme des Etats, ni pires ni meilleurs que des dictatures, et non comme des démocraties.

Que voudrait dire, pour des Etats, agir en démocratie face à une pandémie ? Cela nécessiterait, a minima, que les citoyens soient réellement informés des choix possibles, qu’un débat public contradictoire puisse avoir lieu, que le pouvoir puisse être contesté dans ses décisions, voire que les citoyens soient associés au processus[6]. Là est le sens d’une démocratie comme pouvoir du peuple, pouvoir de l’ensemble des citoyens : aucune loi, aucun acte du gouvernement, ne doit être étranger au contrôle des citoyens, et quand c’est possible à leur participation directe. Il ne s’agit bien sûr pas d’éliminer, face à une crise sanitaire, la nécessité de prendre des décisions rapides et scientifiquement fondées : mais le moins que l’on puisse dire est que les dirigeants élus ont été d’une rare incompétence. Il n’est pas dit que le premier venu (ho boulomenos, n’importe qui, cette expression qui venait désigner, à Athènes, un citoyen pris au hasard), correctement informé par des scientifiques, aurait vraiment fait pire. En ce premier sens du mot démocratie, qu’on peut qualifier de politique, la démocratie comme pouvoir de l’ensemble des citoyens, les Etats dits démocratiques n’ont pas affronté la crise en utilisant des moyens démocratiques, mais les moyens, banals, qu’ils ont en commun avec tous les Etats, y compris les plus autoritaires. Par le secret, parfois le mensonge, sans contrôle ni des corps intermédiaires ni des citoyens, en prenant les décisions à quelques-uns, et en utilisant l’urgence bien réelle pour se faire attribuer des pouvoirs démesurés.

L’Etat contre les pauvres

Mais l’idée de démocratie comme pouvoir de l’ensemble des citoyens n’épuise pas les sens du mot. Il est un autre ensemble de significations qui donnent au mot un sens social : le demos, le peuple, vient aussi désigner la classe la plus nombreuse, c’est-à-dire les travailleurs, les pauvres, par opposition aux privilégiés, aux riches. Une démocratie est un régime qui agit en faveur des dominés, car il donne le pouvoir à la majorité, mais aussi parce qu’il vise la création d’une société plus égalitaire. Or, de ce point de vue, la gestion du gouvernement français apparaît comme encore plus radicalement anti-démocratique. Alors que les entreprises sont massivement soutenues, que les personnes exerçant un métier d’encadrement sont invitées à faire du télétravail, que les bourgeois des villes ont pu tranquillement s’installer dans leurs résidences secondaires et leurs maisons de famille, le message adressé par le gouvernement aux travailleurs, et en particulier aux ouvriers, a été clair : l’économie doit continuer, et pour cela nous sommes prêts à vous faire prendre tous les risques. La ministre du Travail a osé accuser de « défaitisme » les entreprises du BTP qui voulaient mettre en pause les chantiers non prioritaires. Les transports publics continuent de charrier quotidiennement, sans véritable mesure de protection pour ces mêmes conducteurs qui étaient l’objet du plus bas mépris par le gouvernement il y a quelques semaines, des millions de caissier.es, de travailleur.ses du nettoyage, d’ouvrier.es, de livreur.es, de postier.es, d’éboueur.es, et bien sûr de soignant.es. Les effets des dominations de classe, mais aussi de race (beaucoup de ces métiers voient une surreprésentation de racisé.es) et de genre (les métiers plus féminins du soin sont sursollicités, sans parler du poids de la garde des enfants en l’absence d’école, qui retombe massivement sur les femmes), se trouvent alors démultipliés.

Le virus n’a que faire de notre classe, de notre race ou de notre genre, mais les modalités de sa gestion par le pouvoir restaure et amplifie l’ensemble des inégalités sociales. Les plus grandes capacités des riches, des hommes, des Blancs, à mobiliser des ressources leur permettant de s’extraire du travail, des transports publics, du soin des enfants ou des aîné.es, des courses dans des supermarchés bondés, tout en continuant à bénéficier du travail des pauvres, des femmes, des racisé.e.s va se transformer, face au virus, en plus grande chance d’échapper à la pandémie. Le seul filet de sécurité égalisateur est alors le service public de la santé, où les cas graves sont traités indépendamment de ces considérations – ce même service public que les gouvernements successifs n’ont eu de cesse de casser. Mais en dehors de ce maillon essentiel, tout dans la gestion de la crise renforce le poids des structures de domination. C’est visible dans le choix de continuer à mettre les pauvres au travail, mais aussi dans la gestion policière du confinement[7]. Dans les quartiers bourgeois désertés, non seulement les supermarchés restent ouverts, et relativement peu fréquentés, mais la présence policière est quasiment nulle. On croise des joggers, des employé.es de commerces faisant une pause, des SDF, des livreurs attendant une course… Au contraire, les quartiers populaires des grandes agglomérations sont l’objet d’un contrôle policier tatillon, d’autant plus insupportable que c’est là qu’il y a des problèmes d’approvisionnement, de promiscuité dans les marchés et supermarchés et de concentration de la population dans les rues – puisque c’est là que la densité d’habitations est la plus forte, les appartements les plus exigus et la proportion la plus faible de privilégiés pouvant télétravailler ou partir à la campagne. C’est là qu’ont lieu les contrôles, là que vont tomber les amendes, là que vont être prises les images montrant comment l’Etat fait bien régner l’ordre. Car au contrôle policier s’ajoute le mépris de médias relayant avec complaisance des images de bousculades dans ces quartiers, des commentateurs fustigeant l’irresponsabilité des pauvres et bien sûr des gouvernants faisant porter la responsabilité morale du confinement aux gens soi-disant indisciplinés, pour mieux camoufler leur culpabilité directe dans l’étendue de la catastrophe.

Le virus n’a que faire de notre classe, de notre race ou de notre genre, mais les modalités de sa gestion par le pouvoir restaure et amplifie l’ensemble des inégalités sociales. Les plus grandes capacités des riches, des hommes, des Blancs, à mobiliser des ressources leur permettant de s’extraire du travail, des transports publics, du soin des enfants ou des aîné.es, des courses dans des supermarchés bondés, tout en continuant à bénéficier du travail des pauvres, des femmes, des racisé.e.s va se transformer, face au virus, en plus grande chance d’échapper à la pandémie. Le seul filet de sécurité égalisateur est alors le service public de la santé, où les cas graves sont traités indépendamment de ces considérations – ce même service public que les gouvernements successifs n’ont eu de cesse de casser. Mais en dehors de ce maillon essentiel, tout dans la gestion de la crise renforce le poids des structures de domination. C’est visible dans le choix de continuer à mettre les pauvres au travail, mais aussi dans la gestion policière du confinement[7]. Dans les quartiers bourgeois désertés, non seulement les supermarchés restent ouverts, et relativement peu fréquentés, mais la présence policière est quasiment nulle. On croise des joggers, des employé.es de commerces faisant une pause, des SDF, des livreurs attendant une course… Au contraire, les quartiers populaires des grandes agglomérations sont l’objet d’un contrôle policier tatillon, d’autant plus insupportable que c’est là qu’il y a des problèmes d’approvisionnement, de promiscuité dans les marchés et supermarchés et de concentration de la population dans les rues – puisque c’est là que la densité d’habitations est la plus forte, les appartements les plus exigus et la proportion la plus faible de privilégiés pouvant télétravailler ou partir à la campagne. C’est là qu’ont lieu les contrôles, là que vont tomber les amendes, là que vont être prises les images montrant comment l’Etat fait bien régner l’ordre. Car au contrôle policier s’ajoute le mépris de médias relayant avec complaisance des images de bousculades dans ces quartiers, des commentateurs fustigeant l’irresponsabilité des pauvres et bien sûr des gouvernants faisant porter la responsabilité morale du confinement aux gens soi-disant indisciplinés, pour mieux camoufler leur culpabilité directe dans l’étendue de la catastrophe.

Que restera-t-il des démocraties ?

Les personnes, certainement majoritaires parmi les dirigeants, qui n’en ont cure de la démocratie et de ses valeurs égalitaires, ne voient peut-être pas le problème. Mais il faut prendre la mesure de ce basculement : le fait que les démocraties auto-proclamées ne se soient pas montrées plus efficaces qu’un régime autoritaire face à l’épidémie fait peser un danger véritable sur l’idée démocratique. Que le président élu des Etats-Unis envoie des centaines de milliers d’Américains au casse-pipe quand le secrétaire général du Parti communiste chinois envoie dans le monde entier experts et matériel, après avoir vaincu l’épidémie dans son pays, cela n’a rien d’anodin. On pourra sourire au retournement bienvenu de l’histoire, voire le saluer, par anti-impérialisme ; ce serait sous-estimer le danger réel que ce retournement fait peser sur la démocratie, non pas comme régime fondé sur l’élection des dirigeants, mais comme idée d’un pouvoir exercé par le peuple et pour le peuple. Le fait que les démocraties aient fait si peu de cas de l’avis des citoyens, comme le fait qu’elles aient si souvent, comme en France, pris des décisions qui mettent en danger les pauvres, les dominés, et protègent les entreprises et les riches, affaiblit encore le sens du mot démocratie. La démocratie, comme idée et comme pratique, a besoin que les gens y participent, y adhèrent, y croient. Et pour cela, il faut que la démocratie ait une substance, bien au-delà de l’élection ponctuelle des gouvernants, surtout quand le niveau de désagrégation des partis politiques permet à des Trump ou des Macron d’arriver au pouvoir. Si un virus suffit à éliminer toute spécificité des régimes démocratiques, toute valeur des principes démocratiques, il n’y a aucune raison que les gens y accordent de l’importance, surtout quand des régimes autoritaires se montrent plus efficaces dans la protection de la santé de leurs sujets. Le coronavirus ne met pas en danger la démocratie ; mais nos dirigeants, face au coronavirus, sont en train de sacrifier la démocratie pour dissimuler leur incompétence et se maintenir au pouvoir. Organiser entre nous la solidarité, se battre pour les services publics est plus que jamais nécessaire[8]. Mais face au danger que représentent nos dirigeants pour nos santés autant que pour l’idée démocratique, ce n’est pas suffisant. Nous ne pouvons remettre ces questions à l’après, à la fin de l’épidémie. Il faut, dès maintenant, rappeler les gouvernants à l’ordre, le seul ordre qui vaille en démocratie : celui du peuple[9].

PS: Suite à ce texte, plusieurs personnes m’ont fait part de leur malaise au regard de la comparaison, voire de la mise en équivalence, entre la Chine et les pays démocratiques occidentaux. Je pense effectivement, comme beaucoup de politistes, qu’il est parfois nécessaire pour l’analyse de suspendre la dichotomie stricte entre régimes démocratiques et régimes autoritaires [10]. Cela permet notamment, d’une part, de saisir qu’il existe dans tous les régimes autoritaires des marges de manoeuvre plus ou moins prononcées pour les citoyens de s’exprimer, de protester, et pour le système d’y réagir (sur la Chine voir par exemple ce dossier), et dans tous les régimes démocratiques des situations, des pratiques ou des espaces autoritaires. Cela permet d’autre part de mieux identifier les mécanismes de convergence entre régimes, par-delà l’opposition entre démocratie et autoritarisme, notamment sous l’effet de la mondialisation et de la montée en puissance d’institutions transnationales poussant à une gouvernance efficace plutôt qu’à un approfondissement de la démocratie.

Ceci étant dit, le danger que j’essaie de pointer dans ce texte est bien, justement, celui de la mise en équivalence. Il est à mon sens dangereux pour l’idée démocratique que l’Etat chinois apparaisse comme plus efficace dans la gestion de la crise sanitaire, et que certaines démocraties comme la France se révèlent à ce point inefficaces et peu démocratiques. Ce constat, je le fais d’autant moins de gaîté de coeur que l’Etat chinois s’engouffre à fond dans la brèche, et a beau jeu de moquer l’hypocrisie des démocraties, comme dans ce texte publié sur le site de l’ambassade de Chine en France. Il est impératif, contre l’auto-satisfaction des démocraties autant que contre la propagande chinoise, de tenir un discours équilibré, critique, qui ne mette pas en équivalence démocratie et dictature, mais qui ne se serve pas de cette opposition pour se voiler la face sur les manquements des démocraties face à la crise sanitaire. Le politiste Jean-Louis Rocca, spécialiste de la Chine, donne un bon exemple dans ce texte de ce que peut être une véritable analyse informée, qui ne cède pas aux facilités de raisonnement.

[1] Pierre-André Juven, Frédéric Pierru et Fanny Vincent, La casse du siècle: A propos des réformes de l’hôpital public, Raisons d’agir, 2019. Frédéric Lordon, « Coronakrach », 11 mars 2020. Auriane Guilbaud, « Il n’est pas possible d’embaucher des milliers de soignants en un claquement de doigts », Le Monde, 13 mars 2020.

[2] Je me permets de renvoyer ici au livre Démocratie, paru en février 2020 chez Anamosa.

[3] https://universiteouverte.org/2020/03/19/5-milliards-des-effets-dannonce-mais-toujours-pas-de-moyens-pour-la-recherche/

[4] Rémi Lefebvre, Nicolas Bué et Fabien Desage, « Le premier tour des municipales n’a pas eu lieu », Libération, 18 mars 2020. Laurent Le Gall, « Le coronavirus révélateur d’une démocratie grippée », Libération, 19 mars 2020.

[5] Même si les services publics ne sont en fait pas une émanation de l’Etat, mais bien du public qu’ils servent, comme le rappellent Pierre Dardot et Christian Laval, « L’épreuve politique de la pandémie », Médiapart, 19 mars 2020

[6] Yves Sintomer, « Face au coronavirus, les politiques n’ont pas eu le cran de poser le débat », Le Monde, 18 mars 2020

[7] Sur les liens entre gestion policière de l’épidémie et contrôle social, voir « Contagion sociale Guerre de classe microbiologique en Chine », Chuang, février 2020, traduit par Des nouvelles du front

[8] Michèle Riot-Sarcey et Jean-Louis Laville, « Le monde d’après-demain », Libération, 17 mars 2020. « Face à la pandémie, retournons la « stratégie du choc » en déferlante de solidarité ! »

[9] Merci à Aurélien Angel, Elisabeth Callot et Célia Keren pour leurs commentaires sur une première version de ce texte.

[10] Sur ce point, voir la direction de recherche ouverte par les travaux de Michel Camau sur la Tunisie, par exemple Olivier Dabène, Vincent Geisser et Gilles Massardier (dir.), Autoritarismes démocratiques. Démocraties autoritaires au XXIe siècle, La Découverte, 2008 et Michel Camau et Gilles Massardier (dir.), Démocraties et autoritarismes. Fragmentation et hybridation des régimes, Karthala, 2009.

31.08.2019 à 15:25

Bilan chiffré de l’année 2018-2019

samuelhayat

Texte intégral (5014 mots)

A l’approche de la rentrée, j’ai envie de faire un bilan. Mais plutôt que faire le point sur le contenu de mes activités, je vais donner quelques éléments chiffrés. Parce que c’est moderne. Et parce que depuis le début de l’année universitaire, j’ai pris le parti de systématiquement noter mes heures de travail. C’était plutôt par curiosité qu’autre chose (je voulais savoir combien de temps je passais sur quoi), mais rapidement j’y ai trouvé un moyen de contrôler mes heures. Concrètement, cela me permettait d’objectiver un peu le phénomène bien connu de l’irrégularité du nombre d’heures travaillées selon les jours et les semaines : la recherche est un métier où il arrive régulièrement que l’on doive faire (beaucoup) plus que le nombre d’heures hebdomadaires légal, que l’on doive travailler le soir, la nuit, le week-end, pendant les congés, etc. On peut bien sûr refuser de le faire, et se caler sur des horaires fixes, mais c’est souvent un voeu pieu : si la communication ou le cours du lendemain matin n’est pas prêt, quoiqu’il arrive on va bosser dessus dans la nuit, car il n’y a simplement pas le choix. Compter mes heures m’a alors permis de facilement voir combien d’heures je passais à travailler le soir ou le week-end et donc pouvais récupérer d’un jour, d’une semaine ou d’un mois sur l’autre – et ainsi maintenir un nombre d’heures total raisonnable, un impératif à la fois individuel et syndical. Ca a aussi eu une autre vertu : au lieu de voir mes activités comme une suite infinie de tâches à réaliser, je me suis progressivement mis à les considérer sous l’angle du temps (limité) que j’avais à y consacrer. Ca a clairement apaisé ma peur de ne pas en faire assez et ma culpabilité face à toutes les tâches non réalisées ou les deadlines repoussées : sauf urgence particulière (et dans ce cas je rattrapais d’une semaine sur l’autre), une fois que j’avais fait mes heures, j’avais fini mon travail, point.

Les résultats que je tire de cette comptabilité sont évidemment complètement personnels, et indissociables de ma situation très (très très) privilégiée de titulaire d’un poste de recherche à temps plein. C’est parce que je suis libre d’organiser mon travail (presque) comme je l’entends que je peux me livrer à cet exercice. Mais peut-être aussi que c’est justement cette liberté qui rend une telle objectivation utile, m’évitant de flotter dans un temps libre de toutes obligations, mais où donc le travail risque toujours de déborder sur le reste. Noter mes heures n’a pas empêché le débordement, mais ça en a permis le contrôle a posteriori, et progressivement la régulation.

Comment comptabiliser son temps de travail ?

Quelques mots, avant d’en passer aux résultats eux-mêmes, sur mes conditions de travail. J’occupe un poste dans un laboratoire lillois, mais je vis à Paris, et je me mets régulièrement au vert pour travailler dans un environnement plus calme. Je vais à Lille une fois par semaine environ, pour un ou deux jours. A Paris, j’ai accès à un espace de travail collectif dans un autre laboratoire, mais je n’y vais qu’un jour par semaine grand maximum. Le reste du temps je travaille chez moi, en bibliothèque, dans le bureau de copains/copines ou dans un des quatre établissements où j’enseigne (cette année deux à Paris et deux à Lille). Bref, mes lieux de travail sont très éclatés, et il est rare que je travaille deux jours par semaine au même endroit. Je n’ai pas d’idée bien arrêtée sur les effets de ce nomadisme. Parfois il me semble très déstructurant, voire anxiogène, parfois non. Ca fera l’objet peut-être d’un autre billet (une collègue a écrit un billet très intéressant – et effrayant – sur le nomadisme contraint qu’elle vit en tant que MCF).

En tout cas, cet éclatement a vite rendu très délicate la quantification de mon temps de travail. D’un point de vue légal (dans le droit du travail, qui vaut seulement pour les salarié.e.s de droit privé, donc pas pour les fonctionnaires, mais ça donne une base), le temps de travail effectif est celui où l’on est à disposition de l’employeur et où l’on suit ses directives sans vaquer à ses occupations personnelles. Généralement, cela suppose d’être sur son lieu de travail, par exemple à son bureau, et de se livrer à une activité relevant de son emploi. Mais lorsqu’on multiplie les lieux de travail, entre plusieurs villes, qu’on travaille dans les transports, ou chez soi, qu’on consulte ses mails pro plusieurs dizaines de fois par jour, comment faire ? Comment quantifier le temps passé à parler de travail avec des collègues à la cantine, au café, au téléphone, sur les réseaux sociaux ? Dans beaucoup de métiers, toute une partie du travail se fait dans des interactions parfois peu formelles ; mais le temps de présence sur le lieu de travail permet de mettre des bornes, même souples. Lorsqu’il n’y a ni lieu de travail fixe, ni séparation étanche entre travail et hors-travail, et que les seules directives que l’on suit sont celles que l’on s’impose à soi-même, la quantification devient une opération délicate, dont les enjeux syndicaux ne sont pas minces.

La solution (insatisfaisante) que j’ai prise, a simplement été de faire quelques semaines de travail qui m’ont semblé « normales », en me forçant à ne travailler que dans des lieux dédiés (bureaux, bibliothèques), pour voir combien d’heures je pouvais attribuer à chaque activité. Le résultat n’étonnera peut-être pas les sociologues du travail, mais il m’a surpris : pour une semaine d’environ 45h de présence sur un lieu de travail, je ne pouvais attribuer que 25h à 30h à des activités clairement identifiables comme du travail. Le reste consistait en de véritables pauses (repas, cafés), mais aussi en des temps plus informels, souvent de discussion professionnelle, ou d’activité mêlant travail et occupations personnelles, comme faire ses mails ou aller sur les réseaux sociaux. Et évidemment, malgré mes efforts, je travaillais aussi en dehors des 45h passées sur un lieu de travail. Après avoir vainement essayé d’augmenter le nombre d’heures absolument quantifiables travaillées par semaine, je me suis fixé comme objectif de faire chaque semaine 30h de travail « pur », clairement identifiable, en partant du principe qu’environ 10 heures de plus seraient consacrées à du temps semi-professionnel mais plus difficilement repérable.

Chaque semaine, j’ai donc essayé de prévoir 30 h de travail, sans leur assigner de créneaux fixes, mais en les répartissant entre différentes catégories d’activités, en fonction des obligations prévues pour la semaine. Et lorsque je passais une demi-heure ou plus sur une activité, je le notais dans un tableau, en essayant le mieux possible de tenir les objectifs que je m’étais fixés. J’ai essayé de ne pas trop modifier mes catégories initiales, certaines sont donc assez imprécises. Par exemple j’ai mis dans la même catégorie les réunions administratives et la participation (passive) aux séminaires et aux colloques. Cela me semblait avoir du sens du point de vue de l’expérience de travail, mais cela pose problème pour séparer activités d’administration et de recherche. De même, j’ai mis dans une même catégorie la supervision de masterant.e.s et doctorant.e.s, l’aide aux candidatures (auditions blanches etc) et l’évaluation d’articles – là encore, c’est une expérience de travail proche (on évalue le travail d’un.e autre) mais cela pose divers problèmes de catégorisations.

Premiers résultats

Au bout d’un an à ce régime, j’ai donc une idée assez claire de comment s’est réparti mon temps de travail quantifiable. Premier constat, sur l’ensemble de l’année : je n’ai jamais eu de semaine sans travail (et là encore, je parle de travail quantifiable, « pur », pas simplement regarder ses mails). J’avais prévu 7 semaines de congés, donc à 0 heures, mais j’ai travaillé 8 heures par semaine en moyenne durant ces congés. Ce n’est pas grand chose, bien sûr, mais cela permet d’objectiver ce phénomène que l’on ressent subjectivement, le fait que cela ne s’arrête jamais. C’est vrai, cela ne s’arrête jamais vraiment, même si parfois ça ralentit. Deuxième constat, j’ai systématiquement surestimé le temps que j’allais passer sur les activités de recherche. Ca s’est un peu lissé avec l’été, mais malgré tout l’écriture et la recherche sont les seules catégories où je n’ai jamais réussi à faire le nombre d’heures que je m’étais fixé, y compris quand c’était seulement quelques heures. Là aussi, ça renvoie à quelque chose que l’on sent bien : la recherche est ce qu’on fait sauter en premier, et c’est souvent frustrant ; ce sentiment semble, en tout cas dans mon cas, tout à fait fondé.

Au bout d’un an à ce régime, j’ai donc une idée assez claire de comment s’est réparti mon temps de travail quantifiable. Premier constat, sur l’ensemble de l’année : je n’ai jamais eu de semaine sans travail (et là encore, je parle de travail quantifiable, « pur », pas simplement regarder ses mails). J’avais prévu 7 semaines de congés, donc à 0 heures, mais j’ai travaillé 8 heures par semaine en moyenne durant ces congés. Ce n’est pas grand chose, bien sûr, mais cela permet d’objectiver ce phénomène que l’on ressent subjectivement, le fait que cela ne s’arrête jamais. C’est vrai, cela ne s’arrête jamais vraiment, même si parfois ça ralentit. Deuxième constat, j’ai systématiquement surestimé le temps que j’allais passer sur les activités de recherche. Ca s’est un peu lissé avec l’été, mais malgré tout l’écriture et la recherche sont les seules catégories où je n’ai jamais réussi à faire le nombre d’heures que je m’étais fixé, y compris quand c’était seulement quelques heures. Là aussi, ça renvoie à quelque chose que l’on sent bien : la recherche est ce qu’on fait sauter en premier, et c’est souvent frustrant ; ce sentiment semble, en tout cas dans mon cas, tout à fait fondé.

Comment se répartit le travail, alors ? Un peu arbitrairement, je peux le classer en trois grosses catégories à peu près égales.

1° Les activités pédagogiques. Ce premier tiers est composé des cours eux-mêmes (10%), de leur préparation (13%) et de la supervision des travaux d’étudiant.e.s (mais aussi la relecture de travaux de collègues) (10%). Bien qu’étant chercheur au CNRS, j’ai donné cette année environ 150 h équivalent TD de cours, soit 42h de moins qu’un service d’enseignant.e-chercheur.e (EC). Normal, donc, que cela occupe une place importante, même si la préparation des cours a été limitée vu que j’en avais déjà donné la plupart les années précédentes. Il faut noter qu’à la différence des EC, ces activités pédagogiques n’impliquaient pour moi quasiment aucun travail administratif de suivi des étudiant.e.s, d’animation de formations, de réunions pédagogiques, de direction de rapports de stage, etc. J’ai aussi eu à corriger assez peu de copies par rapport au nombre d’heures données, 200 environ, et aucun travail de TD. Si l’on doit préparer de nouveaux cours et réaliser toutes ces tâches, on arrive à mon avis facilement à passer l’essentiel de son temps sur les activités pédagogiques avec un service plein d’EC (et je parle là en lissant sur l’année, donc avec une grosse partie des semaines sans cours : lors des semaines avec cours, c’est certainement du temps plein). Là encore, cela vient confirmer à mon sens ce qui ressort de beaucoup de discussions : le service des EC est trop important pour permettre d’exercer des activités de recherche dans de bonnes conditions.

2° Les activités administratives. Je mets dedans les emails et les papiers administratifs (14%) ainsi que les réunions mais aussi les moments « passifs » en séminaire ou colloque (20%). C’est un peu bête d’assimiler tout ça, mais ça a en commun d’être un temps surtout contraint, et qui ne produit ni prépare la production de recherche ni d’enseignement. Clairement, le temps passé sur les emails est sous-estimé, car je n’ai pris en compte que les moments passés à ne faire que des mails, à l’exclusion de ces centaines de moments fractionnés dans la semaine où je regarde mes mails et parfois y réponds. Malgré ce bémol, je suis assez content d’avoir réussi à maintenir le temps passé sur les mails à une durée raisonnable, avec un moyen simple : je consulte mes mails presque en permanence, mais n’y réponds, sauf urgence, que sur des plages bien définies, souvent après le déjeuner, un moment d’improductivité maximale chez moi comme chez beaucoup de monde. J’ai l’impression, ce faisant, de ne plus (autant) passer mon temps à écrire des mails, même si ça reste une occupation très chronophage.

3° Les activités de recherche. C’est un peu l’arlésienne du chercheur, et plus encore de l’EC. Pour arriver à compter un tiers de mon temps en activités de recherche, j’ai dû mettre dans cette catégorie la recherche (chez moi, principalement de la lecture) (7%), l’écriture académique (10%), la publicisation (quand je prépare/fais des communications) (8%) et les projets collectifs (9%). Au début de l’année, les premiers résultats m’ont fait un peu peur : avec l’essentiel de mes cours au premier semestre, mon temps de recherche s’avérait presque nul. Là encore, c’est un constat généralement partagé : il est très difficile de faire coexister activités d’enseignement et de recherche, car le sentiment d’urgence est rarement aussi intense pour ces dernières. Pendant le premier semestre, j’ai ainsi écrit en moyenne 45 minutes par semaine seulement, et guère plus de temps de recherche. Sur l’année, j’ai eu 11 semaines sans la moindre activité d’écriture, sans même compter les semaines de vacances, alors que je n’ai eu qu’une seule semaine sans activité administrative, même en comptant les vacances. Les choses sont allées un peu mieux au 2ème semestre, mais au final, sur l’année, je n’ai passé que 2h30 environ par semaine de travail à écrire, et encore moins à faire de la recherche (c’est-à-dire essentiellement à lire). C’est peu, mais ça ne m’a pas empêché d’écrire des articles, d’avancer sur des projets de livres, etc. Cela va dans le sens de pas mal de textes sur l’écriture universitaire (dont je reparlerai sûrement ici) : une des recettes qui revient souvent, c’est d’écrire peu mais régulièrement, par exemple 30 minutes par jour. C’est souvent plus efficace que de n’écrire que par gros morceaux, souvent à l’approche d’une deadline. Ca permet de développer un rapport à l’écriture moins dramatisé, plus routinier, et ça nécessite des plages horaires très courtes bien plus faciles à faire tenir dans un emploi du temps chargé que si l’on attend l’hypothétique demi-journée libre qui en fait n’arrive presque jamais.

Quelles suites ?

Que faire de ces résultats ? Ce n’est pas clair. Une chose est sûre : si un chercheur CNRS (certes qui enseigne) passe un tiers de son temps seulement à faire de la recherche, même entendue au sens large, il est complètement illusoire, voire violent, de faire croire aux EC, qui ont des charges administratives bien plus grandes et incompressibles, que 50% de leur temps devrait être consacré à la recherche, comme l’avancent pourtant les textes (décret n°84-431 du 6 juin 1984, art. 7). Si l’on veut que les EC passent 50% de leur temps sur de la recherche, il faut drastiquement réduire les obligations d’enseignement et les charges administratives. Le problème est évidemment encore plus grave pour les précaires : non seulement ils et elles sont bien plus soumis.es à la pression à publier, mais le temps de préparation de cours est souvent bien plus grand car on peut rarement garder les mêmes cours d’une année sur l’autre, et surtout vient s’ajouter à ces multiples activités tout le temps passé à faire des candidatures – une activité extrêmement chronophage, surtout si on postule à la fois pour des postes d’ATER, des post-docs, pour les campagnes MCF et CNRS, pour des postes à l’étranger, etc. On arrive rapidement à un nombre d’heures de travail complètement délirant et malsain, alors même que l’on est souvent peu voire pas du tout rémunéré.e, en tout cas moins que les titulaires.

Autre leçon, moins importante en général mais qui me touche directement : l’idée selon laquelle il serait possible à un.e chercheur.e d’enseigner à côté sans nuire à ses activités de recherche est illusoire. Certes, enseigner est crucial pour ma recherche, et ça m’embêterait d’arrêter complètement. Mais il y a un prix à payer en termes de temps de travail, qui va bien au-delà des heures effectivement enseignées, même s’il s’agit seulement de donner des cours dans sa spécialité. Tout le problème est que l’état de sous-encadrement grave des universités amène à un recours massif aux chargé.e.s de cours, et qu’il serait très problématique, en attendant un hypothétique statut unique (qui ne saurait être calé sur celui des EC, pour les raisons énoncées plus haut), que les chercheur.e.s CNRS ne fassent pas leur part.

A titre personnel, mon objectif pour l’année à venir serait d’arriver à environ 50% de temps consacré à la recherche, en limitant un peu l’enseignement et les activités annexes. Ce n’est pas facile, car ces deux aspects du métier sont souvent ceux où les interactions sociales sont les plus développées. Se focaliser sur la recherche, c’est souvent s’isoler plus qu’il n’est sain de le faire. Mais c’est nécessaire, d’autant que je me lance dans des projets collectifs de recherche qui risquent d’être chronophages et de réduire à peau de chagrin le temps passé à l’écriture.

Je vais donc continuer (avec des catégories un peu remaniées) à noter mon temps de travail. Si d’autres personnes trouvent un intérêt à se livrer à ce type de comptabilité sur une semaine, un mois, un an, on pourrait échanger et comparer les résultats, discuter des catégories utilisées. Vous pourrez trouver un modèle ICI. On pourrait aussi créer un club des névrosé.e.s obsessionnel.le.s et boire des coups. En tout cas, ça ne serait peut-être pas entièrement perdu.

PS : Un mot sur le nombre d’heures d’enseignement, effectivement élevé. Ce n’est pas courant pour un chercheur CNRS je crois, et c’est dû à une combinaison de facteurs. Certains sont personnels : j’aime beaucoup enseigner, et ça m’est très utile pour mes recherches. D’autres plus structurels : il y a très peu d’EC titulaires spécialistes de ma sous-discipline (la théorie politique), ça correspond à des besoins là où je suis et c’est aussi à mon sens une bonne chose sur le principe que de lier recherche et enseignement (cf cette tribune qu’on avait publiée avec des collègues il y a quelques années). Il faut bien voir que ça fait partie du travail des chargé.e.s de recherche que de transmettre le produit de leurs recherches, y compris par l’enseignement. C’est clairement indiqué dans la loi qui définit nos missions (la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, art. 24):

« Les métiers de la recherche concourent à une mission d’intérêt national. Cette mission comprend : – le développement des connaissances ; – leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ; – la diffusion de l’information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes ; – la participation à la formation initiale et à la formation continue ; – l’administration de la recherche. »

La question de la rémunération supplémentaire est bien réelle, toutes ces heures me rapportant environ 6000 euros / an, ce qui est une grosse prime (l’équivalent de la prime de recherche automatique des ingénieurs de recherche, ou de la prime des membres de l’IUF). Il y a lieu de s’interroger s’il est normal de rémunérer ces activités d’enseignement en plus, alors qu’elles font partie de nos missions. Pour ma part, je ne vais pas me battre pour qu’on soit moins payé.e.s, même si ça serait évidemment mieux que ça soit inclus dans le salaire et réparti plus également.

Ceci étant, la limitation des vacations / heures supplémentaires de titulaires est désormais une revendication des précaires, car en palliant le manque de postes de titulaires par des vacations, on participe à maintenir le sous-emploi dans l’ESR. Ca fait partie aussi de la position de mon syndicat, donc je vais limiter progressivement, pour à terme arrêter, mes activités d’enseignement, même si ce n’est pas de gaieté de cœur.

Mise à jour pour 2019-2020

J’ai continué, en 2019-2020, à noter mes heures de travail, pour les raisons exposées plus haut, en modifiant légèrement les catégories utilisées. Le mouvement de grève de décembre-mars a profondément affecté mon temps de travail, amenant les activités syndicales à prendre une place importante, et réduisant, du fait des jours de grève, la quantité totale de travail. La voie que j’ai choisie pour comptabiliser le temps militant a été de le considérer comme du temps de travail administratif, mais en limitant strictement aux activités de réunion et d’écriture (de tracts, compte-rendus, etc.), toutes les autres formes d’action (notamment les manifestations) étant hors du temps de travail. D’autres choix auraient pu être faits et justifiés, mais j’ai préféré faire ça, et avoir de vrais jours de grève (non payés, ou plus exactement intégralement reversés à des caisses de grève). La crise du COVID a aussi rendu cette année très particulière, car j’ai eu beaucoup de difficultés, comme beaucoup de monde, à travailler à temps complet pendant le confinement. J’ai essayé de rattraper en mai-août, mais des circonstances personnelles ont compliqué tout cela, amenant à un déficit d’heures travaillées, compensé en posant des jours de congés, et en travaillant pendant ceux-ci. C’est là la principale limite du système : si je fais des journées plus courtes, quelles qu’en soient les raisons, je dois rattraper, m’empêchant concrètement d’avoir de vraies périodes de vacances. En 2019-2020, je n’ai ainsi pas eu une seule semaine à zéro heures de travail, et seulement trois à moins d’une journée (6h) de travail. A terme, j’aimerais avoir un système fondé sur la présence sur le lieu de travail (39h par semaine, point), tout en trouvant un mécanisme pour noter la répartition entre recherche, enseignement et administration.

Les résultats :

Côté recherche, c’est stable, 36% au lieu de 34% l’année précédente. En ajoutant les séminaires et colloques (qui étaient en 2018-2019 dans la même catégorie que les réunions), on arrive à 44% de temps de travail consacré à la recherche, et à 47% si on ajoute le temps d’évaluation / relectures, compté côté enseignement initialement.

Comme je le disais l’année dernière, mes activités d’enseignement ont été considérablement réduites, pour des raisons à la fois pratiques et syndicales. Résultat : le temps dévolu aux cours stricto sensu est passé de 23% à moins de 10 %. Si l’on ajoute le temps de supervision, c’est 18%. Ce temps est désormais séparé du temps d’évaluation, que je mettais avec en 2018-2019. En le comptant, on arrive à 21%, contre 33% l’année dernière.

Enfin, le temps administratif passe de 33% à 43% en gardant les mêmes catégories (35% en ne comptant que les réunions et le temps de mails), effet de la grève.

Pour l’année 2020-2021, je modifie encore les catégories. Le bloc recherche est constitué de Ecriture, Recherche, Publicisation, Projets collectifs, Séminaires / colloques et Evaluation / relectures. Cela faisait 47% en 2019-2020, mon objectif est d’arriver à 65%, dont la moitié pour écriture et recherche (17% en 2018-2019, 22% en 2019-2020). Le bloc enseignement reste Préparation cours, Cours, Supervision / conseils (18%, j’aimerais passer à 10%). Côté administration, j’ajoute une catégorie Syndicalisme à Réunions et Emails (35%, j’aimerais descendre à 25%).

Mise à jour pour 2020-2021

Je n’y croyais pas trop mais j’ai continué, pour la troisième année consécutive, à noter mes heures de travail. Evidemment, ça n’a pas été une année normale, du fait de la situation sanitaire, d’autant que j’ai changé de laboratoire, déménagé… C’est aussi la première année depuis plus de 15 ans où je n’ai quasiment pas enseigné. Et ça sera la seule, car à partir de cette année, et pour trois ans au moins, je serai enseignant-chercheur, avec une importante charge de cours et de missions pédagogiques, donc – même si ça se fera dans des conditions incomparablement privilégiées par rapport aux collègues de la fac. Et à partir de cette année, j’aurai, pour la première fois, un bureau dans la ville où j’habite. Du coup ça rend moins important de continuer ce travail de chiffrage, car je pourrai tout simplement… avoir des horaires de bureau. Je vais donc suspendre, au moins provisoirement, ce décompte. Non pas que ce soit particulièrement chronophage ou anxiogène, mais je veux voir ce que ça donne de reprendre un rythme sans ça : est-ce que ça aura changé mes habitudes de travail, pour les mails par exemple ?

Bref, le bilan : côté recherche, ça monte, 41 % (au lieu de 36 % l’année dernière et 34 % il y a deux ans), 63,5 % en ajoutant les colloques et l’évaluation / relecture. Côté enseignement + supervision, je suis descendu à 11,5 % (contre 18 % l’année dernière), et le temps administratif a été réduit à 25 % (contre 43 %). Tout près de mon objectif, donc ! Ca permet de finir ce post (provisoirement peut-être) sur une note joyeuse.

08.07.2019 à 16:21

Appel à candidatures : Post-doctorat en théorie politique et histoire des idées politiques

samuelhayat

Lire la suite (499 mots)

Le programme ERC Generator « Workplace political theory » (WORKORY) de l’I-Site ULNE propose un post-doctorat de 15 mois en théorie politique et histoire des idées (octobre 2019-décembre 2020). La personne recrutée aura pour tâche d’aider à la préparation du dépôt d’une ERC (états de l’art, travail préliminaire d’archives, assistance administrative), tout en développant une recherche personnelle s’inscrivant dans le cadre du projet. Les activités personnelles visant à poursuivre sa carrière propre, notamment les candidatures (MCF, CNRS, etc.), seront comprises dans le temps de travail et soutenues.

Programme de recherche

Le projet WORKORY vise à reprendre des questions fondamentales de théorie politique (sur la démocratie, la justice, l’exploitation) à partir des écrits de travailleurs et de travailleuses. En s’inspirant des épistémologies féministes du point de vue, il s’agira de saisir ce qu’apporte l’ancrage dans les mondes du travail pour la construction de théorisations propres de certains concepts politiques centraux. Le spectre temporel et géographique large du projet (xvie-xxie siècle, France et espaces transnationaux) permettra de contribuer à une histoire intellectuelle par le bas du capitalisme.

Profil souhaité :

– Un doctorat en science politique (ou discipline connexe) sur un sujet portant sur les concepts, idées et/ou langages politiques, de préférence avec un travail sur archives et/ou sources imprimées. Une expérience en théorie politique ou en philosophie politique serait un atout.

– Une maîtrise du français et de l’anglais comme langues de travail.

– Une expérience dans le dépôt de dossiers de financement et/ou la participation à des projets collectifs.

Tâches demandées :

– Assistance scientifique et administrative à la constitution du dossier et aux activités préparatoires (25%).

– Développement de sa carrière propre (exploitation des travaux précédents, candidatures) (25%).

– Développement d’une recherche personnelle débouchant éventuellement sur un ou plusieurs textes en nom propre ou co-écrits avec d’autres membres du projet (50%). La recherche devra porter sur un ou plusieurs concepts politiques, à travers l’étude d’un ou plusieurs corpus incluant des textes de travailleurs/ses.

Rémunération : selon le nombre d’années d’expérience après la thèse, entre 2350 et 2650 euros brut/mois. Les frais de mission et de documentation seront pris en charge. La personne recrutée pourra si elle le souhaite bénéficier d’un poste de travail à l’Université de Lille et d’un rattachement au CERAPS.

Pour postuler, merci d’envoyer au responsable du projet (samuel.hayat@cnrs.fr), avant le 8 septembre 2019, un CV et un court projet de recherche (environ 3000 signes).

24.12.2018 à 17:53

Les Gilets jaunes et la question démocratique

samuelhayat

Texte intégral (4150 mots)

Le mouvement des Gilets jaunes ne cesse d’embarrasser le pouvoir, ses défenseurs et ses interprètes médiatiques privilégiés. Porté par des personnes entrées par effraction dans l’espace public, il met sur le devant de la scène des questions gênantes. Non pas qu’elles soient nouvelles, mais les gouvernants en ont perdu depuis longtemps les réponses. Ou plutôt, les institutions par lesquelles ils gouvernent se sont largement fondées sur le refoulement de ces questions, leur oubli. Hier, c’était la question de l’impôt, du juste prix des choses, des moyens de vivre décemment, de l’économie morale trahie avec fierté par le président de la République[1]. Aujourd’hui, c’est cette vieille question de la démocratie qui revient : pourquoi, au fond, faudrait-il que ce soit toujours les mêmes qui décident, ces professionnels de la politique, au langage en bois, aux jeux obscurs et au mépris du peuple affiché ? Pourquoi donc le peuple ne pourrait-il pas faire ses affaires lui-même, de temps à autre, au moins pour les choses importantes ? Refleurissent alors, à côté des revendications de justice économique, les propositions de justice politique : contre les privilèges des élu.e.s, pour un contrôle étroit par le peuple, et surtout pour le référendum d’initiative citoyenne (RIC).

Deux conceptions de la politique

Le référendum était l’une des multiples revendications du mouvement, c’est devenu en quelques jours son nouveau symbole, un aboutissement. Le samedi 15 décembre, alors que le mouvement est présenté comme s’essoufflant (il a bien plutôt été étouffé par une répression d’une ampleur inédite[2]), un texte est lu devant la salle du Jeu de paume. Les initiateurs du mouvement demandent que soit inscrit dans la Constitution le référendum d’initiative citoyenne. La machine médiatique alors s’emballe, donnant lieu à un déferlement d’agoraphobie politique, cette peur d’un peuple supposé inconstant, incapable et dangereux, un des multiples avatars de la haine de la démocratie[3]. A croire que tout le monde a oublié que lors de la dernière campagne présidentielle, pas moins de six candidat.e.s sur onze avaient promis la création d’un tel référendum, sans que cela ne fasse scandale. Oui mais voilà : la démocratisation, lorsqu’elle est octroyée par les professionnel.le.s de la politique, est acceptable. Qu’elle devienne revendication populaire, et la voici séditieuse. Pire, ne voit-on pas un député, François Ruffin, attribuer cette proposition, pourtant portée par le chef de son groupe parlementaire, Jean-Luc Mélenchon, à un certain Étienne Chouard, petite célébrité d’Internet aux amitiés sulfureuses, y compris à l’extrême-droite ? D’une proposition anodine noyée au milieu des programmes, le RIC devient le signe du fascisme en marche.

Il ne s’agit pas là d’une simple inconstance des médias et des politicien.ne.s. Si le RIC s’est imposé si aisément et si le conflit autour de lui a pris des proportions si grandes, c’est que cette polémique touche à quelque chose de fondamental. Elle est révélatrice d’un affrontement, présent de manière plus ou moins ouverte depuis le début du mouvement, mais qui a ses racines dans une histoire bien plus longue, entre deux conceptions de la politique. L’une, la politique partisane, est centrée sur la compétition électorale entre professionnel.le.s du champ politique pour accéder au pouvoir. Elle fonctionne par la production de visions du monde antagonistes (des idéologies), objectivées dans des programmes entre lesquels les citoyens sont sommé.e.s de choisir, sous peine de se condamner à l’invisibilité politique[4]. Cette conception partisane de la politique est en apparence hégémonique, ceux qui la refusent se trouvant rejetés aux marges de l’espace public. Elle est le sens commun, la manière naturalisée de penser la politique, de ceux et celles qui vivent de la politique partisane, les politicien.ne.s d’abord, mais aussi les salarié.e.s des partis, les journalistes politiques, les sondeurs, les chercheur.e.s en science politique dont l’auteur de ces lignes, tout un milieu social sinon homogène, en tout cas très peu représentatif, au sens statistique, de la population. Toutes ces personnes savent comment les institutions fonctionnent, qui est de quel parti et où ces partis se situent sur l’axe gauche-droite, bref ils maîtrisent les codes de la politique professionnelle. Et c’est à travers ces codes qu’ils interprètent toute la réalité politique, d’où leur obsession, depuis le début du mouvement, à le situer politiquement, c’est-à-dire à le faire entrer dans leurs schémas d’analyse issus de la politique professionnelle.

Mais le mouvement des Gilets jaunes, en particulier depuis que le RIC est devenu son cheval de bataille, a mis sur le devant de la scène une autre conception de la politique, que l’on peut qualifier de citoyenniste[5]. Elle repose sur la revendication d’une déprofessionnalisation de la politique, au profit d’une participation directe des citoyens, visant à faire régner l’opinion authentique du peuple, sans médiation. Le peuple, ici, est un peuple considéré comme uni, sans divisions partisanes, sans idéologies, une addition d’individus libres dont on va pouvoir recueillir la volonté par un dispositif simple, en leur posant une question, ou en tirant au sort parmi eux un certain nombre d’individus libres qui vont pouvoir délibérer en conscience. Il s’agit d’une politique du consensus, appuyée sur une conception essentiellement morale de la situation actuelle, avec d’un côté les citoyens et leur bon sens, et de l’autre les élites déconnectées, souvent corrompues, surpayées et privilégiées. Et de même que l’on ne peut comprendre les Gilets jaunes avec les seuls outils d’analyse de la politique professionnelle (sont-ils de droite ou de gauche ?), un.e citoyenniste n’accorde guère d’importance aux engagements politiques partisans : qu’importe à Chouard que Soral soit d’extrême droite, puisqu’il se dit contre le système oligarchique et qu’il partage ses vidéos ? Qu’importent aux Gilets jaunes que la « quenelle » soit un signe de ralliement antisémite si ça peut signifier l’opposition au système ? Bien sûr, les militant.e.s d’extrême droite qui participent au mouvement savent très bien ce qu’ils et elles font et politisent leur action dans un sens partisan[6] ; mais ce n’est pas nécessairement le cas des Gilets jaunes qui observent ces actions et peuvent tout simplement ne pas y voir de problème. La conception citoyenniste de la politique, par son refus principiel des schémas de la politique partisane, n’est pas seulement ouverte à la « récupération », terme clé de la politique des partis : elle cherche à être reprise, diffusée, réappropriée, par qui que ce soit. En cela, elle est bien plus ouverte que la politique partisane, elle n’a pas de coût d’entrée, pas de langage spécifique à manier, pas de jeu à saisir – elle est, disons le mot, éminemment démocratique.

La démocratie contre l’oligarchie

C’est cette question que le pouvoir n’arrive même pas à entendre : le mouvement des Gilets jaunes puise sa force dans la revendication démocratique. Alors que la politique professionnelle s’appuie sur la monopolisation du pouvoir par un petit groupe, une oligarchie, la politique citoyenniste entend, par le référendum, donner le pouvoir à n’importe qui, c’est-à-dire à tout le monde à égalité. C’est le sens qu’avaient les termes démocratie et aristocratie en Grèce antique, et qu’ils ont gardé jusqu’au XVIIIe siècle : la démocratie, c’est le règne du peuple agissant directement, ou bien par des citoyens tirés au sort ; l’élection, quant à elle, est la procédure aristocratique par excellence, elle donne le pouvoir à une élite[7]. Or le triomphe du gouvernement représentatif et de ses institutions, en premier lieu l’élection, s’est fait sur le refoulement de cette possibilité politique, sur l’oubli de ce que la démocratie pouvait vouloir dire, oubli renforcé par la récupération, pour qualifier le gouvernement représentatif, du vocabulaire de la démocratie. La politique démocratique s’est trouvée ainsi escamotée au profit d’une forme aristocratique de gouvernement, rebaptisée progressivement « démocratie représentative ». C’est pour cela qu’en temps normal, cette conception citoyenniste de la politique, refoulée, est peu audible – mais elle n’a jamais entièrement disparu. L’aspiration démocratique refait régulièrement surface, en 1848, en 1871, en 1936, en 1968, en 2018, chaque fois qu’a lieu un mouvement de contestation générale des gouvernants et de leur jeu, au nom du peuple. Et chaque fois, les cadres d’analyse manquent aux professionnel.le.s pour comprendre ce qui a lieu, eux qui vivent par et pour le refoulement de ces aspirations démocratiques. Le mouvement des Gilets jaunes donne donc à voir une possibilité claire : déprofessionnaliser la politique, aller vers un règne des citoyen.ne.s, au nom de l’idéal qui forme désormais le sens commun du plus grand nombre, la démocratie.

Face à ce mouvement citoyenniste, qui ira défendre la vieille politique, celle des partis et des élu.e.s ? A part ceux qui sont payés pour, gageons qu’il y aura peu de monde. C’est que la politique partisane se trouve déjà fortement affaiblie, et ce de longue date. D’abord, le conflit partisan s’est émoussé : vu du dehors du monde des professionnel.le.s, il n’y a plus, depuis longtemps, de différence significative entre la droite et la gauche, qu’il s’agisse de l’origine sociale des candidat.e.s ou de la nature des politiques menées. Partout, avec quelques nuances indéchiffrables pour le plus grand nombre, on trouve la même marchandisation des services publics, les mêmes manœuvres de séduction adressées aux capitalistes pour attirer leurs précieux investissements, le même zèle à limiter les libertés publiques, surarmer les forces de l’ordre, enfermer les pauvres et expulser les étranger.e.s. A cette neutralisation du conflit politique s’ajoute le dépérissement des partis comme moyens d’inclusion de la masse des citoyen.ne.s dans la politique partisane : le nombre d’adhérent.e.s des partis ne cesse de chuter, comme celui des syndicats ou de tous les outils habituels (comme la presse militante) de socialisation à la politique partisane. Dans ces conditions, qu’est-ce qui pourrait s’opposer à la démonétisation de cette conception de la politique ? Les tenants mêmes du pouvoir, les professionnel.le.s de la politique, semblent ne plus croire aux possibilités de l’action politique, et répètent avec diverses modulations qu’il n’y a pas d’alternative au néolibéralisme. Pourquoi alors défendre leur jeu, si de leur propre aveu, il n’a plus d’enjeu ? Cette perte de sens de la politique partisane a permis à un simple conseiller économique, un technicien ignorant des usages de la politique partisane, Emmanuel Macron, de devenir ministre puis président, en répétant à l’envi transcender les clivages et en refusant de s’appuyer sur les partis existants – il préfère en créer un, portant ses initiales, un artifice marketing bouffon qui aurait dû immédiatement lui enlever tout crédit si le système partisan avait gardé un tant soit peu de sens de sa dignité. Comment Emmanuel Macron pourrait-il, lui qui s’enorgueillissait hier d’avoir mis à genoux l’ancien système, le vieux monde, en appeler aujourd’hui à la mobilisation pour sauver ce même système et ses affrontements désormais vides de sens ? D’où son silence, la position impossible dans laquelle il est, et l’usage disproportionné de la répression face à un mouvement qui lui doit tant et qui, par bien des aspects, en est comme le reflet inversé[8].

Citoyennisme et néolibéralisme

Car c’est bien là qu’est le problème : la politique citoyenniste puise sa force dans le mécontentement justifié vis-à-vis de la politique partisane et dans une longue histoire de l’aspiration démocratique, mais aussi dans la montée en puissance des cadres de pensée du gouvernement des expert.e.s, de tous ceux qui veulent remplacer la politique (politics) par une série de mesures techniques (policies), néolibéraux en tête. Le mouvement des Gilets jaunes s’oppose aux technocrates, mais il en reprend largement la conception péjorative de la politique partisane et la manière de penser l’action publique. Le citoyennisme est le pendant démocratique du macronisme qui nous disent tous les deux qu’il faut en finir avec les idéologies : l’un comme l’autre réduisent la politique à une suite de problèmes à résoudre, de questions auxquelles répondre. Certes, il n’est pas équivalent de dire que ces questions doivent être résolues par des experts ou par les citoyens, au moyen de référendums ; le citoyennisme propose bien une démocratisation, mais c’est la démocratisation d’une conception de la politique qu’il partage avec les néolibéraux. Le monde des citoyennistes est un monde homogène, peuplé d’individus qui ressemblent à s’y méprendre à ceux des économistes néoclassiques : on les imagine aller lors des référendums exprimer leurs préférences politiques comme les économistes imaginent les consommateurs aller sur le marché exprimer leurs préférences, sans considération pour les rapports de pouvoir dans lesquels ils sont pris, les antagonismes sociaux qui les façonnent.

Mais comme chez les économistes, cette représentation de la citoyenneté est un mythe – agissant mais trompeur, agissant parce que trompeur. L’image du peuple décidant par référendum ou par le biais de délégué.e.s tiré.e.s au sort vient recouvrir l’aspect irréductiblement conflictuel de la politique, sa possibilité guerrière. Il n’y a rien ici de nouveau : l’historienne Nicole Loraux a déjà montré comment ce type de discours, dans l’Athènes démocratique, glorifiant l’unanimité du peuple et le caractère réglé de ses institutions, venait masquer l’autre aspect de la politique démocratique, le conflit (statis), faisant toujours courir le risque de la guerre civile et devant par là être oublié, refoulé[9]. Loin d’être une anomalie de la démocratie, le conflit en était une possibilité toujours présente, et s’il apparaissait, il était obligatoire pour les citoyens de choisir un parti – l’abstention, signe de passivité et d’indifférence, valait retrait de ses droits politiques. En voulant se débarrasser des partis, au sens des organisations en compétition pour le pouvoir, le citoyennisme met aussi à mal la possibilité d’expression des divisions au sein de la cité. Or l’antagonisme politique, le conflit, est aussi nécessaire à la démocratie, même authentique et déprofessionnalisée, que ne l’est l’inclusion directe de tou.te.s les citoyen.ne.s.

Il s’agit alors de sauver ce qui, dans la politique partisane, est nécessaire à la démocratie, et que la politique citoyenniste oublie : son organisation durable de la division du corps politique. Cette division est nécessaire car sans elle, les antagonismes qui traversent la société ne trouvent pas d’expression, de mise en visibilité. Il est significatif que le mouvement des Gilets jaunes, dans ses revendications, ne donne rien à voir de ces antagonismes, qu’il s’agisse des rapports de genre, de race, ou même de classe, la question de la production des inégalités et du rapport salarial étant absente, au profit de revendications consensuelles d’économie morale[10]. Il met en lumière, de la manière la plus crue, l’inanité du système partisan, et dénonce avec raison la dépossession politique que le gouvernement représentatif institue. Mais la voie qu’ouvrent les citoyennistes qui se sont engouffrés dans la brèche, Chouard en tête, en se concentrant sur le RIC, est profondément ambiguë. Certes, ils proposent une démocratisation reposant sur la déprofessionnalisation de la politique, vieille aspiration populaire qui n’a cessé d’animer les résistances au gouvernement représentatif et à la monopolisation du pouvoir par une caste. En ce sens, on peut reconnaître et appuyer les innovations que le mouvement propose[11]. Mais cette démocratisation, telle qu’elle est ébauchée dans la pratique et les revendications du mouvement des Gilets jaunes, est une démocratisation du consensus : elle met en jeu le peuple contre les gouvernants, au risque de l’oubli complet d’une autre figure démocratique, celle du peuple contre lui-même. Et au risque de faire le jeu du néolibéralisme, dont les citoyennistes partagent le refus des idéologies et de la politique partisane.

Face à cette opposition entre une conception partisane professionnalisée et une conception citoyenniste consensuelle de la politique, une autre voie existe, même si les moyens de l’arpenter restent incertains. Il s’agit de chercher à déprofessionnaliser la politique sans en éliminer le caractère conflictuel, c’est-à-dire de démocratiser le dissensus. C’est ce qu’ont essayé de faire, en 1848, les défenseurs de la République démocratique et sociale : faire entrer les masses en politique, non pour les faire voter sur telle ou telle mesure, mais pour réaliser une politique de classe, le socialisme, dans l’intérêt des prolétaires et contre la bourgeoisie[12]. Il s’agissait alors de donner une visibilité aux clivages sociaux, et non de les dissimuler derrière tel dispositif participatif, aussi démocratique fût-il. Aujourd’hui, loin d’avoir disparu, les antagonismes sociaux se sont pluralisés, ce qui constitue à la fois une ressource et un défi pour une politique émancipatrice. Les vieilles solutions socialistes, centrées sur la question de classe, participaient déjà en 1848 à l’invisibilisation de la question des femmes et de celle de la race, alors même que les voix existaient pour les mettre sur le devant de la scène[13]. La nouvelle politique émancipatrice qui reste à inventer devrait s’appuyer sur la visibilisation de l’ensemble des rapports de domination, sans hiérarchisation et en restant ouvert et réactif aux nouveaux antagonismes qui ne manqueront de se faire jour. En l’état, le mouvement des Gilets jaunes, ancré dans une conception citoyenniste de la politique, ne semble pas prendre la voie d’une visibilisation de ces antagonismes, tout en ouvrant de nouvelles possibilités démocratiques. Le renouvellement d’une politique de l’émancipation devra alors penser à la fois avec et contre ce mouvement, pour la démocratie contre l’oligarchie, mais aussi pour l’expression du conflit contre le consensus – qu’il soit technocratique ou citoyen.

[1] Ce texte fait suite à un précédent post de blog. Il doit encore plus que ce dernier à mes échanges constants avec l’historienne Célia Keren que je remercie vivement.

[2] Voir entre autres Fabien Jobard dans le Monde (https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article47286) et Mathieu Rigouste dans Les Inrockuptibles (https://www.lesinrocks.com/2018/12/12/actualite/violences-policieres-il-y-derriere-chaque-blessure-une-industrie-qui-tire-des-profits-111151464/)

[3] Jacques Rancière, La haine de la démocratie, Paris, la Fabrique, 2005 ; Francis Dupuis-Déri, La peur du peuple : Agoraphobie et agoraphilie politiques, Montréal, Qc, Lux, 2016

[4] Pierre Bourdieu, « La représentation politique – éléments pour une théorie du champ politique », Actes de la recherche en sciences sociales, n°36‑37, 1981, p. 3‑24

[5] On reprend ici le terme de citoyennisme à la critique libertaire de la croyance dans les possibilités émancipatrices des procédures démocratiques fondées sur la figure abstraite du citoyen. Voir par exemple « L’impasse citoyenniste. Contribution à une critique du citoyennisme » (2001) et les analyses d’Alternative libertaire (http://www.alternativelibertaire.org/?Reformisme-De-quoi-le-citoyennisme)

[6] lSur l’extrême droite dans le mouvement des Gilets jaunes, voir les textes de La Horde, notamment http://lahorde.samizdat.net/2018/12/19/un-point-de-vue-antifasciste-sur-les-gilets-jaunes/

[7] Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, 1996

[8] Ce point a déjà été souligné par l’historienne Danielle Tartakowsky : https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0600272685469-danielle-tartakowsky-les-gilets-jaunes-un-phenomene-miroir-du-macronisme-2227416.php.

[9] Nicole Loraux, La cité divisée : l’oubli dans la mémoire d’Athènes, Paris, Payot, 1997

[10] Voir ce qu’en dit Stefano Palombarini, qui analyse les Gilets jaunes comme un bloc anti-bourgeois : https://blogs.mediapart.fr/stefano-palombarini/blog/211218/les-gilets-jaunes-le-neoliberalisme-et-la-gauche

[11] Voir par exemple la tribune collective du GIS démocratie et participation, ou les prises de position d’Yves Sintomer et Julien Talpin. Un article de Fabien Escalona sur Mediapart (réservé aux abonné.e.s) propose un point de vue nuancé sur le RIC comme innovation démocratique https://www.mediapart.fr/journal/france/211218/le-referendum-d-initiative-citoyenne-un-outil-utile-mais-partiel-pour-enrichir-la-democratie?onglet=full

[12] Samuel Hayat, Quand la République était révolutionnaire. Citoyenneté et représentation en 1848, Paris, Seuil, 2014

[13] Michèle Riot-Sarcey, La démocratie à l’épreuve des femmes : trois figures critiques du pouvoir, 1830-1848, Paris, A. Michel, 1994 ; Silyane Larcher, L’autre citoyen : l’idéal républicain et les Antilles après l’esclavage, Paris, Armand Colin, 2014

06.12.2018 à 00:20

Les Gilets Jaunes, l’économie morale et le pouvoir

samuelhayat

Texte intégral (5026 mots)

Versione italiana (archive) / Version en español / نسخه فارسی / Versão em português / English version (archive)

Difficile de ne pas être saisi par le mouvement en cours. Tout y est déconcertant, y compris pour qui se fait profession de chercher et d’enseigner la science politique : ses acteurs et actrices, ses modes d’action, ses revendications. Certaines de nos croyances les mieux établies sont mises en cause, notamment celles qui tiennent aux conditions de possibilité et de félicité des mouvements sociaux. D’où sinon la nécessité, du moins l’envie, de mettre à plat quelques réflexions issues de la libre comparaison entre ce que l’on peut voir du mouvement et des connaissances portant sur de tout autres sujets. A côté des recherches sur le mouvement en cours, espérons que l’éclairage indirect que donne la confrontation à d’autres terrains pourra dire quelque chose de différent sur ce qui a lieu.

La situation

Les images rapportées par les médias comme les déambulations personnelles pendant les événements du 1er décembre ont donné à voir un Paris jamais vu, ni en 1995, ni en 2006, ni 2016, trois moments pourtant où l’espace-temps habituel des mobilisations parisiennes s’était trouvé profondément déformé. Certains ont pu parler d’émeutes ou de situation insurrectionnelle. C’est possible, et pourtant rien ne ressemble à ce qui a pu avoir lieu durant les insurrections de 1830, 1832, 1848 ou 1871. Toutes ces insurrections avaient lieu au quartier, mettant en jeu des sociabilités locales, un tissu relationnel dense permettant aux solidarités populaires de se déployer[1]. Mais le 1er décembre, le feu a pris au cœur du Paris bourgeois, dans ce nord-ouest parisien qui n’avait jusqu’ici jamais été vraiment le théâtre de telles opérations. Loin d’être menées par des forces locales, érigeant des barricades pour délimiter un espace d’autonomie, ces actions ont été le fait de petits groupes mobiles, habitant souvent ailleurs.

Évidemment, les sociabilités locales jouent dans la formation de ces groupes. Il suffit de regarder ailleurs qu’à Paris pour voir la réappropriation collective d’un territoire, la formation de liens durables… Mais le 1er décembre, ces solidarités se sont déplacées dans un espace de manifestation lui-même plutôt habituel : les lieux du pouvoir national. On est là dans un registre tout à fait moderne, n’en déplaise à ceux qui parlent de jacqueries[2] : c’est bien d’un mouvement national et autonome dont il s’agit, pour reprendre les catégories clés par lesquelles Charles Tilly qualifie le répertoire d’action typique de la modernité. Mais les règles de la manifestation, fixées de longue date (on situe généralement leur formalisation en 1909[3]), sont ignorées : pas de cortège, pas de responsables légaux, pas de parcours négocié, pas de service d’ordre, pas de tracts, de banderoles, d’autocollants, mais des myriades de slogans personnels inscrits au dos d’un gilet jaune.

Toute la pratique du maintien de l’ordre en est bouleversée, et on a pu voir combien les professionnels de la répression, malgré leur nombre, leur armement, leur entraînement, s’étaient trouvés débordés, incapables d’assurer même leur propre sécurité, sans parler de celle des biens et des personnes. On peut penser que les forces de l’ordre ne vont pas accepter longtemps de se faire ainsi malmener, et les violences policières, déjà très nombreuses, risquent d’encore s’amplifier, comme les appels à l’extension de l’usage de la force, voire à l’état d’urgence. Cet échec du maintien de l’ordre physique est allé de pair avec un échec encore plus complet du maintien de l’ordre symbolique : un président en déplacement pour un sommet international, un  gouvernement inaudible (la rançon à payer pour un pouvoir personnel s’étant entouré de courtisans médiocres[4] pour qu’aucune ombre n’en affaiblisse l’éclat), le pseudo-parti au pouvoir (LREM) occupé le même jour à élire un nouveau délégué général, comme si de rien n’était.

gouvernement inaudible (la rançon à payer pour un pouvoir personnel s’étant entouré de courtisans médiocres[4] pour qu’aucune ombre n’en affaiblisse l’éclat), le pseudo-parti au pouvoir (LREM) occupé le même jour à élire un nouveau délégué général, comme si de rien n’était.