Chronique rédigée pour la Revue Terrestres

Nous nous sommes rencontrées avec Jean Hegland à l’occasion d’une table ronde organisée par Audrey Garric pour Le Monde en 2019 à l’Opéra Bastille. Une très belle rencontre. Depuis, j’ai offert Dans la forêt, comme Le mur invisible de Marlen Haushofer, à tour de bras ; Jean de son côté a lu Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce avec sa professeure de français et j’en ai profité pour lui raconter nos expressions les plus vieillottes et les plus bizarres (cucul la praline, notamment, qui l’a bien fait rire). Et puis j’ai pleuré avec elle sa forêt partie en fumée, l’ai retrouvée en librairie à Romans sur Isère à l’occasion de sa tournée en France pour Apaiser nos tempêtes, lu Rappelez-vous votre vie effrontée avec émotion dans la baie de Calvi, et j’espère bien que ce n’est pas terminé.

*

Le temps d’après (Gallmeister, 2025) est la suite du roman phare de Jean Hegland Dans la forêt, que je qualifiais en 2018 dans Terrestres de « récit initiatique d’un dessillement ».

Lors de sa sortie tardive en France, vingt ans après sa publication aux États-Unis, l’histoire des jeunes sœurs Nell et Eva, condamnés à survivre alors que plus rien – ni ondes, ni personnes, ni biens – ne parvenait du monde extérieur, avait fortement résonné. Les risques d’effondrement civilisationnels étaient sous les feux militants, on était en plein essor de la collapsologie et c’était une expérience saisissante d’évoluer à travers les regards, les doutes et les peurs de Nell et Eva, tant on partageait avec elles le sentiment terrible d’être soudain inadaptées à son milieu de vie, impréparées, incapables de reconnaître les plantes qui soignent et celles qui empoisonnent.

Depuis, si l’écoféminisme, l’agroécologie, la décroissance et la perspective de subsistance ont essaimé, si des chantiers de reprise de savoirs ont éclos en France, si on a vu se multiplier les actes de désarmement et de résistance, l’absurde, la cruauté et le chaos continuent d’étendre leur puissance. La forêt qu’habitait Jean Hegland en Californie a brûlé. Et la notion d’effondrement n’a hélas rien perdu de son acuité.

Le temps d’après se situe quinze ans après l’effondrement. Nell et Eva ont appris à vivre dans, de et avec la forêt. Leur fils Burl est désormais adolescent et c’est par sa voix que l’on va découvrir ce « new next now » — littéralement « nouveau futur maintenant », le titre original du roman. L’idiolecte singulier qu’utilise Burl est d’abord déroutant. C’est le langage d’un enfant né dans la forêt et nourri d’oralité. « Enloques », « seulé », « mots voisés » : sa syntaxe et ses mots sonnent néanmoins familiers et on s’y fond rapidement. J’en profite pour saluer la traduction de Josette Chicheportiche, qui a dû bien s’amuser.

Sur fond de sécheresse, Burl convoque ses souvenirs et nous décrit un quotidien où « inhalants » et « exhalants » co-existent harmonieusement, où l’on ne prélève que ce qui est nécessaire pour subsister et où l’on a appris à se passer du pétrole et de l’électricité. Du moins est-ce le cas de « noutrois », cette entité humaine formée de Burl, Nell et Eva qui a su s’adapter à la forêt, se construisant une « capane », se soignant à l’aide de pavots et lessivant les glands à grande eau avant de les réduire en farine. Car pour ce qui est du reste du monde, hélas, on ne peut en dire autant et le parfum d’enfance qui flotte sur le roman sera traversé d’éclairs de violence.

Le temps d’après est empreint de la candeur et du désir de Burl de rencontrer d’autres gens. De la réticence de ses mères à se frotter de nouveau à cette espèce malfaisante.. On y voit sourdre un violent ressentiment à l’égard des générations qui n’ont rien fait pour empêcher le désastre ; et l’espoir, malgré tout, d’une nouvelle humanité.

(Et tout ça donne très envie de lire et relire Dans la forêt.)

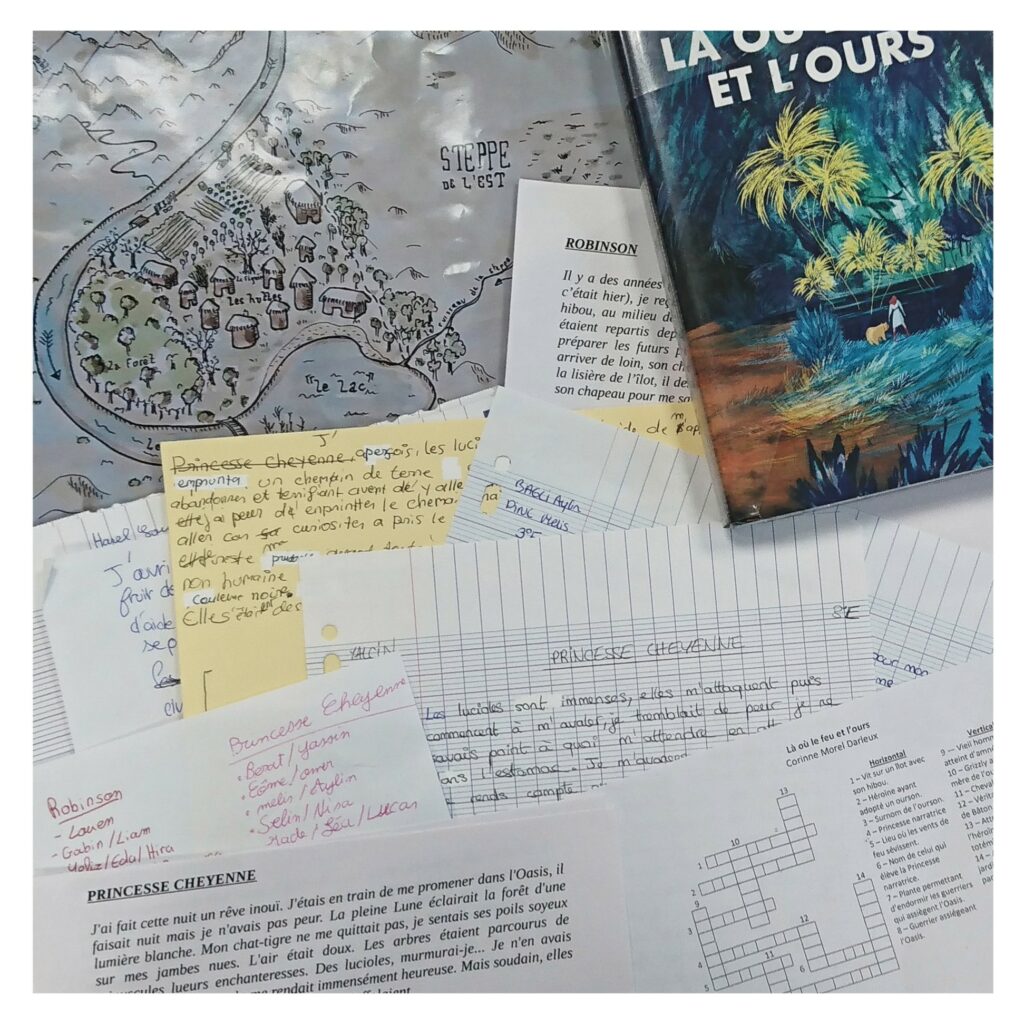

A Saint-Claude, dans le Haut-Jura, il y a des élèves de 3e incroyables, qui enchantent et atterrent à la fois, rieurs, malicieux quand ils me demandent si j’utilise l’IA, moqueurs entre eux, curieux de savoir combien ça rapporte d’écrire des livres, comment vient l’inspiration, combien de temps ça prend, si j’ai un lieu préféré pour écrire. Des mômes qui parlent trop fort ou pas assez, durs, discrets ou butés, qui parfois rédigent leurs mots au proviseur avec ChatGPT, des jeunes bavards, timides ou boudeurs, parfois tout ça à la fois dans la même heure, et qui mine de rien vous inventent des spin-offs de “Là où le feu et l’ours” magnifiques, terrifiants, lyriques, touchants, complètement barrés, et argumentent effrontément pour introduire dans leur histoire des micros espions et des portables, négocient au rabais des talkie-walkies, alors qu’il n’y a aucune technologie dans le roman et que c’est ce qui en fait tout le piquant. Gloire et respect à leurs enseignantes, perso après trois heures je ne savais plus en sortant du CDI si c’était le moment de déjeuner ou si la nuit allait tomber. Je repars de ces ateliers avec l’image de deux petits durs à cuire en train de lire tout fiers devant la classe l’histoire d’amour avec fin tragique qu’ils ont imaginée et s’en aller tout sourire en me disant que c’était une expérience extraordinaire… Heureuse ô combien d’imaginer des jeunes gens qui repartent moins fâchés avec les mots qu’ils n’étaient arrivés.

A Saint-Claude, dans le Haut-Jura, il y a des élèves de 3e incroyables, qui enchantent et atterrent à la fois, rieurs, malicieux quand ils me demandent si j’utilise l’IA, moqueurs entre eux, curieux de savoir combien ça rapporte d’écrire des livres, comment vient l’inspiration, combien de temps ça prend, si j’ai un lieu préféré pour écrire. Des mômes qui parlent trop fort ou pas assez, durs, discrets ou butés, qui parfois rédigent leurs mots au proviseur avec ChatGPT, des jeunes bavards, timides ou boudeurs, parfois tout ça à la fois dans la même heure, et qui mine de rien vous inventent des spin-offs de “Là où le feu et l’ours” magnifiques, terrifiants, lyriques, touchants, complètement barrés, et argumentent effrontément pour introduire dans leur histoire des micros espions et des portables, négocient au rabais des talkie-walkies, alors qu’il n’y a aucune technologie dans le roman et que c’est ce qui en fait tout le piquant. Gloire et respect à leurs enseignantes, perso après trois heures je ne savais plus en sortant du CDI si c’était le moment de déjeuner ou si la nuit allait tomber. Je repars de ces ateliers avec l’image de deux petits durs à cuire en train de lire tout fiers devant la classe l’histoire d’amour avec fin tragique qu’ils ont imaginée et s’en aller tout sourire en me disant que c’était une expérience extraordinaire… Heureuse ô combien d’imaginer des jeunes gens qui repartent moins fâchés avec les mots qu’ils n’étaient arrivés. J’y suis depuis trois jours, reboostée et heureuse de tout. Comment ne pas l’être. Imaginez. Le porche débouche sur une cour intérieure pavée. A gauche, un café chaleureux qui accueille apéros, concerts, rencontres et expos, où on “pastarde” en refaisant le monde jusqu’à point d’heure, où se côtoient toutes les générations et où le verre de Mâcon est à 2 euros 50. A droite, un cinéma muni de trois salles, dont un ancien théâtre sublime, qui jongle habilement entre blockbusters et art & essai pour contenter tout le monde. A l’étage, des bureaux et des logements en coursives, et, en-dessous, tout un univers.

J’y suis depuis trois jours, reboostée et heureuse de tout. Comment ne pas l’être. Imaginez. Le porche débouche sur une cour intérieure pavée. A gauche, un café chaleureux qui accueille apéros, concerts, rencontres et expos, où on “pastarde” en refaisant le monde jusqu’à point d’heure, où se côtoient toutes les générations et où le verre de Mâcon est à 2 euros 50. A droite, un cinéma muni de trois salles, dont un ancien théâtre sublime, qui jongle habilement entre blockbusters et art & essai pour contenter tout le monde. A l’étage, des bureaux et des logements en coursives, et, en-dessous, tout un univers.