09.12.2025 à 10:00

L'environnement au prisme de la colonisation

Texte intégral (3520 mots)

Alors que l’histoire environnementale est aujourd’hui un champ historiographique reconnu et développé, Guillaume Blanc, professeur des universités à Science Po Bordeaux, et Antonin Plarier, maître de conférences à Lyon 3, spécialistes des enjeux environnementaux en situation coloniale, ont réuni neuf articles fondateurs qui lient histoire environnementale et histoire sociale en contexte colonial. L’objectif de l’ouvrage est ainsi de replacer la question des rapports de domination qu’entretiennent les puissances coloniales sur leur empire avec celle de la gestion des ressources et des peuples colonisés. Car l’exploitation des territoires, comme les politiques de préservation imposées par les métropoles, ne sont pas sans conséquences sur la nature comme sur les populations indigènes.

Dans le cadre du programme HGGSP terminale, le thème « Environnement, entre exploitation et protection ; un enjeu planétaire » questionne les pratiques environnementales et les mesures de protection mises en place à travers l’histoire.

Nonfiction.fr : Dès le titre de l’ouvrage, on comprend qu’il se situe à la jonction de trois champs historiographiques : l’histoire coloniale, l’histoire sociale et l’histoire environnementale, courant particulièrement renouvelé cette dernière décennie. Vous expliquez souhaiter « introduire des textes clés du champ pour donner à voir comment l’histoire des empires peut s’écrire d’un point de vue environnemental ». Comment s’est effectué le choix des articles et quelles évolutions historiographiques souligne-t-on entre l’article fondateur de Ramachandra Guha et Madhav Gadil sur la forêt indienne (daté de 1989) et aujourd’hui ?

Guillaume Blanc et Antonin Plarier : Depuis ses débuts, l’histoire environnementale est aux prises avec les empires coloniaux. Dès 1972, avec son histoire de « l’échange colombien », l’historien états-unien Alfred Crosby a montré comment le transfert de plantes, d’animaux et de microbes avait façonné l’Amérique du Nord, qu’il qualifie comme une « néo-Europe ». À sa suite, de nombreux historiens, britanniques pour la plupart, ont éclairé les liens entre l’expansion impériale, l’essor de la science écologique, la mondialisation d’un capitalisme extractiviste et les transformations environnementales qui s’ensuivirent en Afrique et en Asie, aux époques moderne et contemporaine. Mais cette histoire environnementale « des » empires est en fait longtemps restée une histoire environnementale de l’empire britannique. C’est ce qui a donc déterminé, en partie, le choix des textes traduits et commentés dans l’ouvrage. Pour donner à voir une histoire qui n’essentialise pas « l’empire », nous avons voulu rendre accessibles des histoires qui tiennent autant compte de la diversité des impérialismes européens que de la multitude des sociétés africaines et astiques intégrées dans ces empires. C’est pourquoi le livre présente des histoires britanniques et indiennes, portugaises et mozambicaines, françaises et vietnamiennes, allemandes et tanzaniennes, etc.

Mais nous avons tout autant voulu faire connaître, en français, les travaux qui croisent véritablement l’histoire environnementale et l’histoire sociale. En effet dès 1989 des historiens indiens comme Guha et Gadgil ont montré que l’environnement était au cœur du projet colonial britannique. Mais il a fallu attendre encore des années pour que les historiennes et les historiens envisagent l’environnement à la fois, comme un objet d’étude à part entière (les plantes ou les animaux, les rivières ou les montagnes), et comme un mode d’étude, c’est-à-dire comme un biais par lequel revisiter l’histoire des empires au ras du sol, au plus près des rapports de force qui leur donnent leur historicité. Comme l’écrit Karl Jacoby, « parler de nature c’est aussi parler de relations de pouvoir entre les humains ». Et c’est là l’une des grandes évolutions historiographiques de l’histoire environnementale : au même titre que la race, la classe ou le genre, l’environnement est devenu un objet de l’histoire impériale, et un moyen de mieux l’éclairer.

Par nature, les rapports coloniaux sont des rapports d’inégalités, dans les liens sociaux comme dans les traces laissées. Quelles sources sont mobilisées par les différents auteurs pour pouvoir décrire cet « esprit colonial de la nature » ?

Les sources mobilisées sont très diverses. C’est l’un des éléments qui a présidé à notre choix des textes. Dans ce recueil, certains auteurs ont recours à des sources assez classiques comme l’analyse de sources imprimées ou de productions culturelles qui révèlent à un moment donné un discours colonial comme le fait William Adams en partant initialement du dessin animé Le Roi Lion. D’autres ont recours à des archives d’administrations coloniales, des témoignages écrits de colons ou colonisés, des entretiens avec des acteurs ou encore des collectes de récits oraux, d’histoires magico-religieuses. L’anthropologue Lyn Schumaker par exemple, raconte dans son article sur les mines de cuivre de Zambie, une histoire de serpent qui ferait disparaître les mineurs le long du fleuve Luanshya, qu’elle a recueillie auprès d’anciens travailleurs de cette ville minière. Cette histoire en apparence magico-religieuse rend en fait compte des conflits de propriété autour du gisement minier opposant un récit colonial à celui des colonisés, mais les différentes versions de cette histoire de serpent qui circulent à Luanshya colonisés témoignent aussi des intérêts divergents entre colonisés eux-mêmes.

Les différentes contributions soulignent l’ensemble des topoï que les puissances impériales ont sur les espaces coloniaux ; on lit notamment qu’« à leurs yeux l’Afrique est un éden naturel, vierge et sauvage ». En quoi la « mission civilisatrice » joue-t-elle également du point de vue environnemental ?

Lorsque l’on étudie les archives des empires coloniaux, on s’aperçoit très vite que l’environnement est au cœur de la « mission civilisatrice » que suivent prétendument les gouvernements coloniaux. Chaque autrice et auteur du livre le soulignent à leur manière. En Inde, les Britanniques estiment que les Indiens ne sont pas capables d’exploiter correctement le thé, alors ils s’approprient les plantations de thé. Dans l’Afrique orientale allemande, les colons affirment que les populations du futur Tanganyika détruisent la terre et la faune, alors ils les privent du droit d’accès à la faune, pour mieux s’en arroger le contrôle. Et il en va de la même manière pour l’eau du Mozambique, le cuivre zambien ou le caoutchouc du Viet Nam. Systématiquement, les scientifiques et les colons européens vont discréditer les savoirs et les pratiques des sociétés conquises, pour légitimer leur expropriation et leur exclusion de la société coloniale.

Administrateurs, explorateurs, gouverneurs mais aussi scientifiques sont ainsi particulièrement mobilisés pour justifier l’emprise coloniale sur les environnements. William Adams écrit notamment que « l’écologie offrait le moyen de concrétiser les ambitions coloniales de pouvoir et de contrôle des territoires et de la nature ». Quels rôles jouent la science et les scientifiques dans ces appropriations ?

Qu’ils soient botanistes, forestiers, zoologues ou agronomes, les scientifiques sont le premier bras armé des empires coloniaux. Ils étudient les territoires colonisés (pour définir comment les exploiter), ils renomment aussi bien les plantes que les lacs et les montagnes (pour permettre ensuite leur appropriation), et surtout, ils légitiment l’entreprise coloniale. Peder Anker par exemple, qui est traduit dans le livre, a très bien montré comment le développement de la « nouvelle écologie humaine », à Oxford depuis les années 1930, a servi le développement de l’empire britannique en Afrique et en Asie.

De jeunes scientifiques comme Julian Huxley ou Edgar Worthington partent sur le « terrain » dans les années 1930, 1940 et 1950, avec une idée bien précise en tête. Ils estiment qu’une société est un organisme vivant, composé d’humains et bien sûr de non-humains. Et à leurs yeux, comme n’importe quel écosystème, la société pourrait être gouvernée correctement, si elle était gérée rationnellement. Pour les lacs d’Afrique de l’Est, par exemple, ces jeunes écologues vont définir quelles espèces de poissons méritent d’être conservées ou pêchées, quelles quantités peuvent-elles être pêchées, par combien de pêcheurs, pour être vendues à qui, etc. Et puisque les scientifiques seraient les seuls capables de définir l’usage rationnel (et optimal) de la nature et des êtres humains, ils devraient donc être en charge de leur gouvernement.

À cet égard, William Adams révèle et décrypte alors une histoire assez étonnante. Il montre que Julian Huxley, le futur premier directeur de l’Unesco en 1946, s’est inspiré dans sa jeunesse et dans ses premiers travaux de H.G. Wells et de son livre The Shape of Things to Come. Dans ce livre, Wells imagine une catastrophe mondiale, avec des épidémies, et pour faire face à celle-ci la mise en place d’un gouvernement scientifique, technocratique et autoritaire, mais capable de sauver l’humanité. Et c’est exactement ce que propose Huxley dans If I Were a Dictator : un gouvernement mondial composé de scientifiques qui œuvreraient au nom de l’universel, et qui seraient, à ce titre, capable de guider l’humanité dans une autre direction que la guerre et l’épuisement des ressources. En tant que président de l’Unesco, c’est de cette manière qu’il envisagera alors les Nations unies, comme une institution mondiale à qui les rênes devraient être confiées. Et Huxley est loin d’être le seul à penser ainsi. Max Nicholson, l’un des fondateurs du WWF en 1961, ne dira pas autre chose dans son ouvrage La révolution de l’environnement, paru en 1970. Le sous-titre est tout particulièrement explicite. Intitulé « Petit guide à l’usage des nouveaux maîtres du monde », il résume le livre à lui tout seul : oui, les sociétés d’Afrique, d’Asie et finalement du Tiers-Monde sont désormais maîtres chez elles ; mais seuls les scientifiques, et en matière environnementale, les écologues, sauraient comment les guider. Voilà ce qu’explique Peder Anker en croisant des récits autobiographiques, des récits littéraires et des archives institutionnelles.

La totalité des articles met en évidence une contradiction forte de la part des autorités coloniales entre la volonté de conserver et/ou protéger – face aux menaces prétendues de populations locales qui détruiraient leur environnement – et celle de pouvoir exploiter les ressources des colonies. Cela est notamment très net sur la question des forêts, mais aussi sur les ressources en eau ou sur la chasse et la protection de la faune sauvage. Pouvez-vous revenir sur la manière dont, sous couvert de volonté conservationniste, les puissances impériales se sont en fait approprié les territoires et en quoi les rapports de force jouent également dans la question environnementale ?

Les historiennes et les historiens que nous avons sélectionné dans cet ouvrage montrent très bien que la « conservation de l’environnement » est moins une politique qu’une idéologie, ou disons un discours, grâce auquel l’exploitation des ressources peut perdurer. Cela pourrait se résumer par la maxime « nous pouvons détruire ici parce que nous protégeons là-bas ».

Dans notre livre, l’histoire que Bernhard Gissibl livre de la révolte Maji Maji est édifiante à cet égard. Cette révolte a longtemps été perçue comme une révolte anticoloniale : les populations de l’Afrique orientale allemande se serait rebellées contre les colons, au nom de leur droit à la souveraineté. Mais la réalité est bien plus complexe que cela.

Des années 1860 à 1897, date à laquelle les Allemands créent les premières réserves de chasse du continent, les colons s’approprient toujours davantage l’accès aux ressources cynégétiques – tout particulièrement les éléphants, dont l’ivoire est revendu en Europe pour la production de touches de piano, de boules de billard, de vaisselles, de peignes ou de manches à couteaux. Seulement, ils ont d’abord besoin de relais africains : des pisteurs qui leur montrent les territoires où trouver la faune sauvage, des chasseurs qui leur enseignent les techniques pour piéger et abattre les grands mammifères et prédateurs, comme les éléphants, et des commerçants qui les intègrent à leurs réseaux marchands, intracontinentaux et transcontinentaux. Et c’est une fois que les Allemands se sont appropriés ces savoirs et savoir-faire qu’ils vont décider de créer des réserves de chasse : parce qu’ils ont maintenant les moyens d’être les seuls à bénéficier de la commercialisation de la grande faune sauvage ; et parce que cette faune est chassée en de telles quantités qu’elle est sur le point de disparaître. Voilà à quoi servent alors les réserves de chasse, allemandes puis britanniques : non pas à protéger les animaux des Africains, mais à garantir le monopole du gibier aux Européens.

Partout, « le projet environnemental imaginé par les dirigeants impériaux n’aboutit jamais complètement […]. L’impérialisme environnemental est toujours synonyme de domination ; seulement cette domination est rarement celle que l’on croit », écrivez- vous. En quoi, à de maintes occasions, le projet impérialiste prend-il des formes inattendues ?

C’est à ce niveau que rien n’est mécanique en histoire. S’il existe un « esprit colonial » (Adams), cela ne signifie pas que la réalisation de cet esprit soit automatique pour autant. Pour le dire autrement, entre les projets de « mise en valeurs » comme le disent les administrations coloniales et leur réalisation effective, il y a de nombreuses étapes qui sont autant de bifurcations ou mises en déroute possible.

Le chapitre de Karen Middleton en est de ce point de vue une illustration intéressante. Lorsque les colons français tentent de s’installer à Madagascar à la fin du XVIIIe siècle, ils ramènent avec eux des figuiers de barbarie, originaires du continent américain. Ils ont pour idée que ces plantes cactées fourniront une défense naturelle au petit emplacement fortifié envisagé. Mais l’histoire en décide autrement. D’une part, parce que leur projet d’installation coloniale échoue et ne reprendra qu’un siècle plus tard. Et d’autre part, car cette stratégie de défense se retournera finalement contre les colonisateurs. La plante est adoptée par les Malgaches non seulement pour dresser une barrière défensive autour de certaines localités mais également détournée de son usage pour en faire un atout d’une économie d’élevage fournissant, dans des régions peu arrosées, un moyen d’abreuver le cheptel.

De la même manière, quand Jayeeta Sharma étudie l’exploitation des arbres à thé à Ceylan, elle rend compte de la puissance des préjugés coloniaux qui peuvent venir contrarier les projets coloniaux eux-mêmes. De la même manière que pour lesdites races, les territoires colonisés font l’objet d’un discours de classification et de hiérarchisation aux yeux des colons britanniques. Or, les populations indiennes de Ceylan sont considérées comme particulièrement rustres par les Britanniques et sont classées tout en bas de la hiérarchie raciale. Impossible donc que leur territoire puisse produire un thé digne du palais des upper classes londoniennes. En dépit des travaux de plusieurs agronomes qui établissent la présence de théiers à l’état endémique à Ceylan, l’administration britannique s’échine à transférer des théiers de Chine et recrutent des experts chinois pour superviser leur implantation. Là aussi, le projet échoue et les propriétés des théiers de Ceylan finissent par être reconnus, mais plusieurs décennies plus tard. L’éclatement de plusieurs révoltes de travailleurs chinois sur ces plantations compromet les investissements absurdes et colossaux consentis dans ces projets.

Entre projet colonial et réalisation effective, il y a donc une distance, faite de renégociations mais aussi de résistances ou de conflits directs. Quelles sont les formes des luttes à l’œuvre et en quoi la conflictualité environnementale est-elle particulière en situation coloniale ?

Cette conflictualité est particulière parce qu’elle se déploie dans une situation où la domination s’exerce de façon plus violente. Les plantations d’hévéas implantées au Viet Nam par exemple, étudiées par Michitake Aso, suscitent des déplacements de population sur plusieurs centaines de kilomètres pour pourvoir aux besoins de main d’œuvre. Les taux de mortalité sur ces lieux de travail peuvent être très élevés, dépassant 20 % à la fin des années 1920. Même si ces taux de mortalité diminuent les années suivantes, l’équivalent est inimaginable à la même époque en métropole, du moins en dehors des périodes de guerre. Sur un autre plan, lorsque le barrage de Cahora Bassa au Mozambique est projeté à la fin de la période coloniale portugaise, le lac de retenue en amont doit s’étendre sur 2 500 km², comme si on engloutissait 25 fois Paris, dans une zone certes moins peuplée mais 25 000 personnes doivent tout de même être déplacées. Là aussi, difficile d’imaginer à la même époque le long du Tage.

Dans ces conditions, les luttes se placent immédiatement à un autre niveau de conflictualité. En 1927 par exemple, un contremaitre est tué sur une plantation d’hévéas appartenant à Michelin, ce qui donne lieu à un procès médiatiquement très suivi. Quelques années plus tard, au cours de la guerre d’Indochine, les plantations sont prises pour cible, et pour la seule année 1947, 7 millions d’arbres sont abattus, soit 10 % des hévéas du pays. Il s’agit évidemment de s’attaquer au capital économique des planteurs mais également de détruire le symbole d’un environnement colonial transformé et exécré.

Aujourd’hui, dans ces espaces décolonisés depuis au moins un demi-siècle, quels sont les héritages visibles sur l’environnement et sur les sociétés locales de cette domination coloniale de la nature ?

Elles sont omniprésentes car l’histoire ne s’efface pas d’un coup de crayon, quand bien même il s’agirait d’une déclaration d’indépendance. Les travaux titanesques entrepris au Mozambique pour édifier un barrage hydroélectrique sur le fleuve Zambèze sont toujours bien là. Et les activités rurales de ces territoires irrémédiablement compromises, telles qu’elles existaient avant ces travaux puis la mise en eau du barrage. De la même manière, les millions d’ha consacrés à la monoculture d’hévéas dans la colonie du Tonkin ne disparaissent pas non plus, et les ha de forêts tropicales que ces plantations d’hévéas ont absorbé ne vont pas non plus réapparaître. Sur un sujet que nous n’avons pas abordé dans le livre mais qui fait l’objet de recherches passionnantes et terrifiantes à la fois, Christophe Lafaye a également montré la prégnance de gaz chimiques en Algérie dans les grottes ou les souterrains où ils ont été utilisés par l’armée française entre 1954 et 1962.

Mais là où l’histoire se complique, c’est que les gouvernements indépendants ne renversent pas pour autant la roue de l’histoire. Ils héritent de ces politiques souvent démiurgiques, et dans les exemples précédents, choisissent et de mettre en eau le barrage, édifié sous le colonialisme portugais, et de promouvoir la culture de l’hévéa qui passe du statut de symbole abhorré du colonialisme au symbole arboré par la République démocratique du Viet Nam ou encore d’autoriser des essais d’armes chimiques par l’armée française sur certains sites du territoire algérien en dépit de l’indépendance. Il ne s’agit pas d’un néocolonialisme, davantage d’un postcolonialisme dans la mesure où les choix de ces dirigeants sont des choix d’acteurs indépendants. Mais il n’en empêche, pour les populations héritières de cette histoire coloniale, remettre en cause cet héritage est une tâche ardue. Comme l’écrivait Marx, « le poids des morts pèsent lourd sur les épaules des vivants ».

06.12.2025 à 10:00

Contrastes au Palais Garnier

Lire + (269 mots)

La soirée « Contrastes » porte parfaitement son nom : trois univers chorégraphiques, trois écritures, trois manières d’habiter le plateau qui donnent au Ballet de l’Opéra de Paris l’occasion de faire admirer son remarquable éclectisme : de l’abstraction post-moderne au brio néoclassique, jusqu’à la poésie brute d’une création contemporaine.

La première partie rend hommage à Trisha Brown, dont O złożony/O composite puis le solo If you couldn’t see me déploient une danse aussi fluide que géométrique. Les danseurs évoluent dans un espace presque nu, où chaque geste semble respirer. Le dos tourné du solo, mystérieux et fragile, installe une atmosphère méditative d’emblée ressentie.

Avec David Dawson et Anima Animus, la soirée bascule dans une virtuosité nerveuse. Le néoclassicisme explosif du chorégraphe joue sur les oppositions — force et douceur, vitesse et suspension. Les lignes s’allongent, les corps s’arquent, et la lumière dessine un théâtre d’ombres où la tension dramatique ne faiblit jamais.

Quant à Drift Wood, création d’Imre et Marne van Opstal, l’œuvre propose un final hypnotique. Inspirée de la flottaison des bois, la pièce installe un paysage mouvant où les danseurs glissent, ondulent, se laissent porter comme par un courant intérieur. Scénographie minimaliste, musicalité sourde, gestes organiques : un ballet sur la mouvance et le passage du temps.

Palais Garnier — décembre 2025

05.12.2025 à 22:00

Contre le roman national-républicain : Olivier Le Cour Grandmaison

Texte intégral (3312 mots)

Lorsqu’on travaille en historien ou en politiste sur les évolutions récentes de la société française, on est désormais immanquablement confronté au « roman national ». D’où cet ouvrage, La fabrique du roman national-républicain (Amsterdam, 2025), où Olivier Le Cour Grandmaison, qui en a régulièrement fait l’expérience, se penche sur les origines, les usages et les principaux arguments de ce roman, pour tâcher de nous vacciner contre ce virus que veulent, à toute force, nous inoculer des responsables politiques et qu’une partie des médias diffuse désormais à longueur de temps.

Il ne s’agit pas ici de faire l’histoire du sentiment national, qui appellerait d’autres méthodes et analyses, mais bien celle de discours qui traversent les époques, avec des visées politiques très éloignées de l’émancipation et des idéaux de la Révolution française, alors même que ceux qui tiennent de tels discours se revendiquent des principes de liberté et, parfois, d'égalité.

Olivier Le Cour Grandmaison publie dans le même temps Oradour coloniaux français. Contre le « roman national » (Les Liens qui Libèrent, 2025), consacré aux massacres perpétrés par l'armée française en Algérie notamment, en réaction aux polémiques déclenchées par les propos de Jean-Michel Apathie, qui vaut comme une illustration du révisionnisme et de l’euphémisation des discours précités.

Nonfiction : Vous venez de faire paraître aux Editions Amsterdam La fabrique du roman national-républicain. Pour commencer, pourriez-vous expliquer ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce sujet, et comment vous le définiriez ?

Olivier Le Cour Grandmaison : En raison de mes travaux antérieurs sur la colonisation française, les racismes et l’islamophobie, j’ai été depuis longtemps confronté à des réticences politiques et, parfois, universitaires. Le plus souvent, elles sont en fait des résistances établies, entre autres, sur des éléments conjoncturels passés ou puisés dans l’actualité. Relativement aux violences coloniales passées, comme aux violences policières présentes et aux pratiques racistes des forces de l’ordre telles que les contrôles au faciès, on constate que toutes sont minorées : les unes sont imputées non à l’Etat, mais à des comportements individuels condamnables et condamnés, les autres sont justifiées. Mais ces résistances me semblaient d’autant plus fortes que je les soupçonnais de reposer sur des éléments structurels plus anciens.

Ces éléments, je les ai trouvés dans les différents chapitres constitutifs du roman national-républicain. Roman qui a été élaboré par la majorité des élites politiques et universitaires de la Troisième République, puis diffusé par la construction d’un très puissant Etat éducateur et moralisateur qui s’est appuyé sur l’institution scolaire et d’innombrables manuels pour nationaliser ce roman apologétique destiné à faire « aimer la France et la République », comme le soutiennent nombre de contemporains. Pour atteindre ce but, ils ont écrit une histoire édifiante du pays, une véritable mythologie en fait, qui est tout à la fois un récit des origines et d’un passé plus récent, annonciateur d’un avenir naturellement remarquable. De là également un sublime portrait de Marianne réputée être toujours fidèle à ses principes et au célèbre tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Ajoutons qu’il s’agit aussi de civiliser les classes pauvres et dangereuses, comme on l’écrit alors, dans un contexte où les fondateurs et les premiers dirigeants de la Troisième République sont, à la suite de la Commune de Paris, hantés par la révolution à laquelle ils entendent mettre un terme grâce à cette éducation-moralisation, notamment.

A la suite de la conquête de nombreuses colonies, entre 1885 et 1913, les républicains et leurs alliés ont ajouté une autre mythologie : celle que je qualifie de mythologie impériale-républicaine, destinée à sceller les noces pour le moins singulières de l’impérialisme et de la République, en faisant accroire que cette dernière guide aussi les peuples qu’elle a conquis. Récit d’un passé mythifié, ce roman prospère également sur la promotion de grands hommes héroïsés qui sont réputés avoir construit la France pour la porter au sommet des civilisations. C’est également à cette période que Jeanne d’Arc est intégrée au Panthéon symbolique de la République, puisqu’elle est présentée comme l’incarnation du courage et de la résistance, et érigée en modèle patriotique en raison de sa lutte supposée pour la liberté du peuple français.

Le livre se compose de trois parties. Il traite d’abord des origines de ce « roman national », puis de l’usage qui en a été fait, et enfin, de deux mythologies dont vous montrez qu’elles sont au cœur de celui-ci, et qui continuent d’être réactivées : l’idée, d’une part, que la France serait exceptionnelle, et, d’autre part, que son glorieux passé la protégerait contre un certain nombre de travers, dont le racisme…

Précisons, tout d’abord que ce livre analyse les origines, les mutations et les usages les plus immédiatement contemporains du roman national-républicain qui est fréquemment mobilisé par de nombreux responsables politiques, des académiciens, Pierre Nora et plusieurs autres, des historiens-mythographes, des philosophes-idéologues comme Alain Finkielkraut et des essayistes pressés, Pascal Bruckner notamment. De là une approche que l’on peut qualifier, en usant d’un néologisme, de déchronologisée. A la suite de Michel Foucault, elle est aussi dédisciplinarisée, car contrairement à ce qui a été beaucoup écrit et dit, le roman national-républicain n’a pas été seulement élaboré par des historiens. Des philosophes comme Henri Bergson, des géographes tels qu’Onésime Reclus, le sociologue Emile Durkheim, André Siegfried, celui qui est aujourd’hui encore présenté comme le fondateur de la science politique française, et des juristes ont, à des degrés divers et dans ces différents champs disciplinaires, participé activement à sa rédaction et à sa diffusion. Mon livre combine donc ces deux approches qui, conjuguées, permettent d’avoir une connaissance aussi précise et complète que possible de ce roman national-républicain, même si des domaines spécifiques – je pense en particulier aux sciences dites dures, aux arts et à la culture – sont mentionnés sans être complètement explorés en raison de l’ampleur et de la variété du corpus.

Au sein de ce roman, deux éléments sont essentiels : le premier est celui que je nomme « l’exceptionnalisme français ». Il s’agit d’une construction discursive et politique que l’on retrouve dans de nombreux ouvrages et manuels de la Troisième République. Toujours sollicitée aujourd’hui, cette construction est destinée à faire accroire que ce pays est depuis toujours et pour toujours remarquable en raison, notamment, de ses origines et de ses traditions prestigieuses héritées des Lumières, de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, bien sûr, de son universalisme sans équivalent loué par une multitude de mythographes.

Ainsi s’explique le second élément que je qualifie de « mythologie immunitaire », qui est la conséquence de cet exceptionnalisme, puisque la France est supposée échapper à de nombreux maux sociaux et raciaux, ayant existé ou existant toujours dans d’autres Etats. Par la grâce de cette immunité, l’Hexagone serait ainsi exempt de discriminations et de racisme institutionnels, et de racisme d’Etat. Plus encore, cette mythologie immunitaire permettrait de préserver envers et contre tout l’innocence et la pureté quasi ontologiques de la France et des différentes républiques.

De même, la somme de ces qualités nationales expliquerait la singularité du colonialisme français, réputé avoir été animé par une ambition civilisatrice attentive au sort des « indigènes », à la différence des colonisations espagnole et britannique, fondées sur les massacres, la domination et l’exploitation des colonisés et des territoires conquis. A preuve, aujourd’hui encore, la réhabilitation toujours plus insistante du passé impérial-républicain par les extrêmes-droites et les droites dites « de gouvernement ».

Si l’on revient sur les origines, vous montrez que ce discours est la réponse des élites de la Troisième République à « un amas de désastres » (défaite de 1870 et Commune de Paris), qui légitime une telle construction et l’engagement des élites académiques derrière ce projet. Pourriez-vous en dire un mot ?

Aux origines du roman national-républicain, on ne découvre pas des triomphes éclatants qui, ayant confirmé la supériorité française en de nombreux domaines, auraient été mis en récit par leurs auteurs fiers de leurs succès et soucieux de les inscrire dans les annales, mais la défaite de 1870 devant les armées prussiennes, vécue comme une catastrophe. De là, cet « amas de désastres », écrit Emile Zola dans son célèbre roman La Débâcle (1892), qui doit se lire comme une passionnante investigation littéraire, politique et historique. Sans précédent au regard de ses conséquences nationales, européennes et coloniales, cette catastrophe est la cause de la terrible humiliation des vaincus taraudés par ce qu’ils interprètent comme les prodromes d’une décadence à venir plus dangereuse encore. S’y ajoutent la victoire momentanée des « Rouges » et la Commune de Paris : deux cauchemars intérieurs qui hantent la majorité des contemporains terrorisés par la révolution que beaucoup d’entre eux ont déjà connue et parfois affrontée en juin 1848. Hors de l’Hexagone, la situation est tout aussi préoccupante. L’insurrection de la Kabylie (en mars 1871), conduite par le bachaga El Mokrani dont les combattants sont parvenus jusqu’aux environs d’Alger, en atteste.

La conjonction de ces calamités diverses, susceptibles d’affaiblir la jeune République et de ravaler le pays au rang de contrée secondaire en Europe et dans le monde, effraie plus encore la majorité des contemporains. Dans son roman, Emile Zola écrit : « Tout une France à refaire », et la majorité des élites politiques, universitaires et intellectuelles de l’époque partage ce constat, quand bien même des oppositions importantes les séparent parfois sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Quoi qu’il en soit, les unes et les autres estiment que l’urgence de l’heure est d’instaurer enfin une paix civile durable, de rétablir l’unité et la grandeur de l’Hexagone au plan discursif, symbolique et collectif. Autant d’objectifs qui exigent, entre autres, l’élaboration d’un récit national apologétique indispensable pour faire aimer la France et la République, et pour reformet ainsi un corps national, politique et social cohérent, notamment dans le but de clore enfin l’ère des insurrections et des révolutions.

Intégrés dans une vaste fresque mythologique remontant aux origines prestigieuses de la France – incluant la Grèce, Rome et la Gaule –, les désastres récents et d’autres plus anciens sont ainsi minorés par la mise en exergue d’événements historiques destinés à rappeler qu’en dépit de crises intérieures significatives et de défaites extérieures parfois gravissimes, le pays est toujours parvenu à recouvrer une place éminente dans le concert des nations. Plus encore, ce passé reconstruit et glorieux est mobilisé comme une preuve que la France a été, demeure et sera, en raison de ses caractéristiques remarquables, une grande puissance influente et évidemment rayonnante. In fine, le roman national-républicain est une véritable « mythidéologie » – j’emprunte ce concept à Marcel Détienne – qui repose sur une conception très articulée du monde et de la place toujours admirable que la France y occupe dans tous les domaines.

Même si cette réussite a été acquise sur le dos d’un certain nombre d’acteurs, et tout particulièrement des peuples colonisés, ne pourrait-on dire que, d’une certaine manière et du point de vue de ces élites, ce discours a, au moins dans un premier temps, rempli ses objectifs ? Ce qui pourrait expliquer au demeurant que les critiques qu’il s’est attiré, très tôt, ont été marginalisées.

De la construction de l’empire colonial, les républicains et ceux qui les soutiennent sont très fiers, parce qu’ils estiment avoir réussi là où leurs prédécesseurs, à la tête de régimes politiques autres, ont échoué. En 1913, en raison de l’ampleur de ses possessions coloniales présentes sur tous les continents, la France est désormais la seconde puissance impériale du monde, juste derrière la Grande-Bretagne, ce qui est sans précédent. Et les hommes politiques de l’époque mettent cette réussite à leur crédit, bien sûr, et à celui de la République. De là, aussi, la multiplication d’ouvrages apologétiques de « l’aventure coloniale » dans différentes disciplines comme l’histoire, le droit, la science politique, la psychologie ethnique, l’hygiène et la médecine coloniales. Toutes ces disciplines sont mobilisées pour rendre compte de ce succès et entretenir aussi l’opinion selon laquelle la colonisation apporte paix civile, développement, prospérité, santé et civilisation aux « indigènes ». De même, les manuels scolaires, en particulier ceux de Isaac et Malet, ont joué un rôle majeur dans la diffusion de ces représentations, jusqu’au début des années 1960.

Si des personnalités importantes, comme Georges Clemenceau, se sont opposées à la construction de l’empire dès 1885, elles ont été battues puis marginalisées. Et ce d’autant plus que de nombreux dirigeants, Georges Clemenceau lui-même et de beaucoup d’autres, et des partis politiques, la SFIO notamment, se sont rapidement ralliés à la politique coloniale. Rappelons enfin que l’exposition coloniale internationale de 1931, où des zoos humains furent une nouvelle fois mis en place, poursuivait des finalités identiques : célébrer la grandeur impériale et civilisatrice de l’Hexagone, et faire partager cette croyance à des millions d’élèves et de citoyens et citoyennes.

L’impérialisme et l’euphémisation ou la négation des souffrances et des torts que la France a pu causer aux peuples colonisés sont un élément essentiel de ce discours depuis le tournant des années 1880, même si la conquête de l’Algérie est antérieure. Vous venez parallèlement d’y consacrer un autre livre, sous-titré Contre le « roman national ». Pourriez-vous ainsi également en dire un mot ?

Le point de départ de ce livre, dont le titre exact est Oradour coloniaux français. Contre le « roman national », est le « scandale Jean-Michel Aphatie », forgé par les Républicains, les extrêmes-droites et les médias de propagande continue à la solde du Croisé Bolloré, bien servi, entre autres, par ces deux mercenaires incultes que sont Cyril Hanouna et Pascal Praud, qui prennent leurs vociférations rebattues pour de fortes pensées. Les uns et les autres prétendent aimer l’histoire, mais ils sont les dangereux ventriloques de la mythologie impériale-républicaine précitée. Ce faisant, tous consacrent non l’ère de la post-vérité, comme il est dit trop souvent, mais celle de contre-vérités qui prospèrent sur l’euphémisation, sur des mensonges par omission, voire même dans certains cas sur la négation des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par la France et plusieurs républiques dans de nombreux territoires ultra-marins.

Au-delà de l’analyse de la fabrication politiquement intéressée de ce scandale, il s’agissait aussi de rappeler qu’après 1945 et plus encore après le début de la dernière guerre d’Algérie, le 1er novembre 1954, de nombreux contemporains et anciens résistants – Claude Bourdet, Paul Teitgen, secrétaire général de la préfecture d’Alger, Hubert Beuve-Méry, directeur du journal Le Monde – font référence aux Oradour coloniaux et à la Gestapo française pour dénoncer la torture systématique, les exécutions sommaires et les disparitions forcées des combattants et combattantes comme des militants et militantes du FLN. Ajoutons que la guerre contre-révolutionnaire menée en Algérie doit aussi beaucoup à la guerre de conquête conduite par le général Bugeaud dans les années 1840. Autant de guerres coloniales qui doivent être analysées comme des guerres totales pour des raisons qui sont exposées de façon précise dans ce livre.

Ce discours impérial-républicain a désormais surtout une application nationale, puisqu’il vient avant tout justifier la manière de traiter des concitoyens racisés. Cela ne dispense pas, expliquez-vous en conclusion de La fabrique du roman national-républicain, de se poser la question des conséquences à tirer de sa répudiation, si l’on se convainc qu’elle serait nécessaire, en termes de « reconnaissance, réparations et restitutions ». Là encore, pourriez-vous en dire un mot ?

Compte tenu de la situation présente et de l’offensive politico-culturelle des forces et des médias cités à l’instant, il est plus que jamais nécessaire de défendre l’indépendance de la recherche et la connaissance contre leurs mensonges politiquement intéressés, et de défendre aussi la décolonisation de la République et de l’espace public, notamment. Cet espace public où les bourreaux des colonisés sont encore trop souvent célébrés en héros, alors même que certains d’entre eux, Bugeaud notamment, furent aussi des ennemis farouches de la République qu’ils ont constamment combattue.

Plus encore, au regard de la somme des éléments depuis longtemps établis par de nombreux chercheurs français et étrangers issus de disciplines différentes, il faut exiger des plus hautes autorités de l’Etat la reconnaissance pleine et entière des crimes commis, des réparations et des restitutions. En ces matières, contrairement à la mythologie de l’exceptionnalisme hexagonal, la France est un sinistre contre-exemple perclus de conservatismes et de nostalgies indécentes, qui sont autant d’insultes à la mémoire des héritiers de l’immigration coloniale et post-coloniale. A preuve, d’anciennes puissances impériales comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Belgique et, pour des raisons distinctes, les Etats-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ont reconnu et parfois accordé des réparations financières très substantielles aux victimes ou à leurs descendants. Sur ces sujets, notamment, la comparaison est un puissant révélateur qui met au jour une situation française inacceptable car elle entretient le déni et de scandaleuses discriminations mémorielles et commémorielles.

02.12.2025 à 16:00

Les cathares, ennemis de l'intérieur

Lire + (169 mots)

Dans Les Cathares, ennemis de l’intérieur (La Fabrique, 2025), Arnaud Fossier retrace l'histoire des cathares de 1120 à 1330 et livre une synthèse inédite sur cette hérésie médiévale, largement construite comme telle par les clercs catholiques, puis objet de nombreuses réappropriations depuis le XIXe siècle.

Ce 229e épisode des Chemins d'histoire reviennent avec lui sur son ouvrage, qui vise à « expliquer de quoi les cathares furent le nom, en prenant au sérieux les sources dont nous disposons, mais aussi en mettant à bonne distance nos fantasmes sur le caractère prétendument ‘précurseur’ des cathares […], pour finalement rendre justice » à ces hommes et à ces femmes.

02.12.2025 à 13:00

Le Musée Dobrée de Nantes « à cœurs ouverts »

Texte intégral (2026 mots)

« Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom ? » C’est avec ces mots tirés du Colloque sentimental de Paul Verlaine (1869) que commence l’exposition « À cœurs ouverts », présentée au musée Dobrée, à Nantes, du 17 octobre 2025 au 1er mars 2026. Faisant elle-même rebattre le cœur de l’établissement après plus de dix ans de travaux, cette première exposition temporaire depuis la réouverture au public en 2024 représente un renouveau pour le musée départemental d’art et d’histoire.

Ce parcours, imaginé par la conservatrice en cheffe Julie Pellegrin* et l’historien Yann Lignereux*, et mis en oeuvre par Marion Ploquin*, est conçu comme une extension du parcours permanent du musée. Il emmène les visiteurs et visiteuses dans un « voyage sensible et érudit, mêlant art, histoire et culture populaire », se présentant comme le manifeste du projet à l’origine du musée dans sa version mise à jour.

Cette présentation illustre aussi la volonté du musée de concevoir des expositions fondées sur ses collections, en commençant par valoriser sa pièce maîtresse, le cardiotaphe, un réceptacle pour le cœur d’Anne de Bretagne. Volée en 2018, mais retrouvée après quelques jours, cette œuvre n’est pas présentée dans l'exposition pour des raisons de sécurité. Elle sert néanmoins de point de départ, afin d’explorer plus largement la thématique du cœur. La visite peut par ailleurs être prolongée par celle de la collection permanente, à laquelle le billet d’entrée donne également accès.

Ainsi, l’exposition « À cœurs ouverts » propose aux publics de s’interroger sur le cœur à travers un parcours muséographique s'étendant sur deux étages. Salle après salle, les visiteurs sont amenés à découvrir les multiples facettes du cœur : après une présentation du cœur dans sa dimension anatomique, le parcours explore le cœur comme un symbole de l’amour courtois, puis comme centre des amours romantiques. Il est ensuite envisagé en tant qu'emblème et dans ses dimensions sacrées et religieuses. Au terme de ce parcours, l’exposition ouvre une réflexion sur le cœur comme expression testamentaire et politique.

Anatomie d’un cœur

Le plus intime de tous les cœurs, le nôtre, est l’organe avec lequel se confond notre vie. C’est au rythme de ses pulsations que débute cette exposition. Trois témoignages audio, de Sabine, une cardiologue, et de Suzy et Gaëlle, deux femmes ayant reçu une greffe, nous racontent leurs liens avec cet organe. Suzy reçoit un nouveau cœur à 21 ans, après plusieurs années d’incertitude à son domicile. Pour Gaëlle, l’attente a duré plusieurs mois à l’hôpital avant que son greffon n’arrive.

Ce cœur nouveau, cœur d’un autre devenu le sien, il leur a fallu le découvrir, l’accepter et lui faire place dans la vie quotidienne. Sabine raconte que ses patients fêtent deux anniversaires : celui de leur naissance et celui de leur greffe. Ce rituel fait de leur nouveau cœur un personnage à part entière dans leur vie.

Avec beaucoup d’émotion, Suzy raconte sa deuxième greffe. Elle nous parle de la perte de son ancien organe qui lui a permis de vivre les trente dernières années, des tests médicaux très longs et lourds, mais surtout de la peur de mourir. Se seconde greffe est un succès, mais Suzi doit encore découvrir ce nouveau cœur et apprendre à vivre avec.

La mécanique du coeur

Comme symbole que l’on partage, que l’on brandit et que l’on revendique haut et fort, le cœur représente bien des choses. Courtois, on le dédie à une dame inatteignable : il représente un amour impossible en raison d’une différence de rang ou de mariages déjà arrangés. Cet amour répond souvent à des idéaux de piété, de fidélité, de courage. Romancé et mis en scène, notamment par William Shakespeare dans Roméo et Juliette, il est l'image d'un amour empli de nostalgie pour le temps révolu de la chevalerie. Le symbole du cœur bilobé est né de la poésie du XIIe siècle, le fin’amor.

L’image du cœur exprime depuis lors de multiples vertus, telles que la bonté (avoir du cœur), le courage (étymologiquement cœur-age), la piété (pureté du cœur) ou la concorde (de bon cœur). Mais il est aussi l’organe des péchés, de la vanité ou de l’envie : dans L’Envie, de Jacques Callot, on voit une allégorie de cette passion destructrice dévorer son propre cœur.

[Jacques Callot, Les péchés capitaux : Invidia, 1621. © Musée Dobrée-Département de Loire-Atlantique.]

Du Sacré-Cœur au cœur solidaire

Les trois grandes religions monothéistes ont fondé une part de leur imaginaire sur le cœur. À la fois essentiel à la vie et inaccessible aux autres, il est le lieu privilégié de la relation personnelle avec Dieu. Le catholicisme s’est particulièrement emparé de ce symbole. Marguerite-Marie Alacoque, membre de l’ordre de la Visitation de la fin du XVIIe siècle, raconte ses visions de Jésus lui montrant son cœur : un bilobe surmonté d’une flamme. Ce symbole va rapidement inonder l’espace symbolique dans l’Europe catholique.

[Cœur en or massif pour la statue du Sacré-Cœur de Saint-Donatien. © Diocèse de Nantes / Cl. H. Neveu-Dérotrie.]

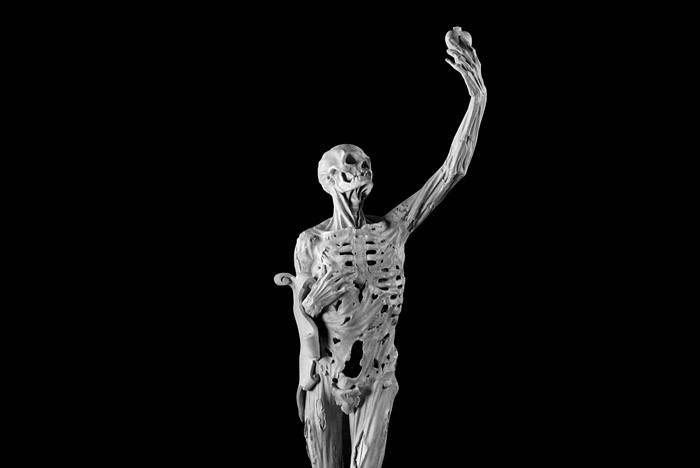

Dans le même temps, le cœur représente la dévotion à Dieu. La statue tombale d’Antoinette de Fontette, datant du milieu du XVIe siècle et présentée au centre de cette section, montre une dame de la noblesse agenouillée avec son cœur dans ses mains, qui le présente comme une offrande au milieu de ce qui semble être une prière (voir l’image en tête de cet article).

À l'angle opposé de cette salle et contemporaine de cette statue, on voit Le Transi de René de Chalon : une statue à taille humaine, un corps mort, décharné, debout, qui brandit son cœur intact et le donne en testament.

[Moulage du Monument du cœur de René de Châlon. © Nicolas Leblanc / Département de la Meuse.]

La sculpture rappelle les inhumations séparées de l’organe et du corps des souverains. Le point de départ de cette exposition, le cardiotaphe d’Anne de Bretagne, a été créé pour cela : le corps de l’épouse de Charles VIII puis de Louis XII a été enterré dans la basilique Saint-Denis avec ceux des rois et reines de France, mais son cœur en a été séparé selon sa volonté, pour être acheminé dans son duché de Bretagne, dont elle a affirmé la souveraineté. Le cœur devient un objet politique.

Lors de la Révolution française, une véritable bataille symbolique se joue autour du cœur. Le Sacré-Cœur, ou le cœur bilobé surmonté d’une croix latine, devient l’emblème des royalistes et des Vendéens, défenseurs de la « vraie foi » et partisans du retour des Bourbons. En face, les républicains s’approprient à leur tour le symbole, ornant leurs cœurs bilobés de bonnets phrygiens. Deux siècles plus tard, le symbole est encore utilisé en politique et dans la société : de l’émoji aux débats présidentiels, il reste au centre de nos usages, et parfois fait date, puisque personne n’a « le monopole du cœur ».

[Gauche : scapulaire, insigne au Sacré- Cœur. Droite : ornement d’uniforme, bonnet phrygien. © L. Preud’homme / Musée Dobrée.]

Parlons à cœurs ouverts

La visite se clôt sur l’une des œuvres majeures de cette exposition : une installation de l’artiste plasticien Christian Boltanski, créée en 2005. Tout au long de la visite du second étage, un battement régulier habille l’espace sonore, invitant le public à en découvrir la source. Celle-ci se révèle dans une vaste salle plongée dans la pénombre, entièrement dédiée à l’œuvre. Là, une unique ampoule diffuse une lumière au rythme des pulsations enregistrées du cœur de l’artiste. Cette expérience, à la fois intime et immersive, place le visiteur face au pouls d’un autre, celui de Christian Boltanski, aujourd’hui disparu. Par cette installation contemporaine, l’équipe curatoriale déplace la réflexion vers des enjeux spirituels, vers la question de notre relation à la vie et à la mort, en convoquant une forme d’humanité universelle incarnée dans ce simple battement de cœur, commun à tout être vivant.

[Le Cœur, Christian Boltanski. © Adagp, Paris, 2025;© Cloé Beaugrand / Coll. Antoine de Galbert.]

En consacrant une surface aussi importante à une seule œuvre, le commissariat affirme sa volonté d’en faire un moment fort, emblématique du parcours. Ce parti pris prend en compte le risque que cette installation d’art contemporain, marquée par un flash lumineux et un son répétitif, laisse certains publics indifférents ou les pousse à ne pas s’attarder dans la salle. Comme pour mieux affirmer que l’histoire et le patrimoine artistique conservés par le musée déploient leur sens dans le présent, et que penser ce sens requiert un temps de pause, de réflexion.

Enfin, cette installation s’accompagne de la réactivation d’un projet d’Archives du cœur lancé en 2008 par Boltanski. Il proposait à chacun d’enregistrer les battements de son propre cœur pour les envoyer sur l’île de Teshima, au Japon, où l’artiste souhaitait réunir « tous les cœurs de l’humanité ». Dans cette continuité, le Musée Dobrée offre au public la possibilité d’enregistrer gratuitement son cœur, afin que ces sons rejoignent à leur tour les Archives de Teshima. C’est ainsi que s’achève l’exposition « À cœurs ouverts », sur un geste symbolique : le « don de son cœur ».

* Titouan Guihal, Noah Robert, Marine Sauvager et Léna Sourice.

Exposition « À cœurs ouverts »

Musée Dobrée, 1 place Jean V, Nantes

Du 17 octobre 2025 au 1 mars 2026, de 10h à 18h

Commissariat d’exposition : Julie Pellegrin, conservatrice en cheffe, directrice du musée Dobrée et de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, et Yann Lignereux, professeur d’histoire moderne à l’université de Nantes.

Muséographie : Marion Ploquin, cheffe de projet muséographique, Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.

30.11.2025 à 20:00

Saint-Nazaire au travail (1) : les Chantiers de l’Atlantique

Texte intégral (3315 mots)

La Compagnie « Pourquoi se lever le matin ! » s’est donné pour but d’apporter le point de vue du travail, exprimé par ceux qui le font, dans les débats qui agitent notre société : santé, alimentation, enseignement, transport, énergie…

Cette première série s’intéresse à la fabrique d’un territoire par le travail : à Saint-Nazaire, c’est toute une société qui se ramifie autour des chantiers de l’Atlantique, où se croisent et collaborent des métiers d’une infinie diversité. La Compagnie a ainsi recueilli les paroles d’ouvriers et d’artisans, de techniciens et d’ingénieurs, d’employés et de formateurs... qui livrent le récit de leur expérience de la vie sociale autour des chantiers navals.

Nonfiction partage aujourd’hui le point de vue de Laurence, peintre-décoratrice, qui intervient dans la phase finale de préparation des paquebots, ainsi que celui d’Yvan, dont le magasin d’accessoires se situe au cœur du chantier naval, et celui de Damien, responsable des travaux sur la construction de sous-stations électriques de parcs éoliens.

L’intégralité des récits sur ce thème sont à découvrir sur le site de la Compagnie Pourquoi se lever le matin, dans la rubrique « Travail & territoire ».

« Je franchis la passerelle pour entrer dans le ventre du bateau » (Laurence, décoratrice aux Chantiers de l’Atlantique)

Depuis la voie express, je vois à l’horizon les pylônes du pont de Saint-Nazaire et le grand portique rouge des Chantiers de l’Atlantique. Ce sont les marques qui indiquent que je m’approche de mon lieu de travail. Entre les marais du Mès où j’habite et le site du bateau en construction, il y a quarante-cinq minutes de trajet. Arrivée aux abords de la gare SNCF, j’ai conscience d’entrer progressivement dans l’environnement du chantier naval. Je bute sur le port. Contourner le bassin de Penhoët dont une rangée de cafés ouvriers borde les eaux un peu glauques. S’engouffrer entre deux très longs bâtiments industriels aveugles dont la perspective semble se refermer comme un entonnoir. Ici se pressent les gens qui arrivent au boulot au même moment. Ça bouchonne. Visuellement, ce passage ressemble à un sas au-delà duquel j’entre dans une autre dimension. Pas d’erreur : j’y suis… Il faut encore se trouver une place de stationnement à proximité de la porte qui donne accès à la forme des navires en phase de finition, au bord de l’estuaire.

En fait, c’est au moment où je passe le tourniquet que j’ai vraiment le sentiment de pénétrer dans le chantier. Le navire est là comme un mastodonte déjà bien abouti. Il barre l’horizon. Je franchis la passerelle pour entrer dans le ventre du bateau. Là, j’arrive dans une espèce de grand couloir sur lequel débouchent les escaliers qui desservent les niveaux supérieurs. Dans ce couloir de service uniforme qui court sur toute la longueur du bateau, toutes les portes se ressemblent. Ça grouille de gens très pressés. Si tu n’as pas établi un itinéraire très codifié, tu peux errer comme une âme en peine. Tu te retrouves dans des escaliers plus ou moins étroits. Tu continues de monter. Et tu arrives dans des culs de sac… Alors tu redescends. Il m’est arrivé plusieurs fois de me perdre. J’ai dû demander mon chemin. Je ne savais plus où étaient bâbord, tribord, la proue, la poupe. Donc, il vaut mieux avoir repéré le moyen le plus court pour atteindre le local où tu travailles. Par la suite, tu empruntes toujours le même parcours. C’est la raison pour laquelle, en réalité, je ne vois pas grand-chose du bateau, à part les évolutions des endroits que je traverse. « Ah tiens, ils ont posé ci. Ah tiens, ils en sont là… » C’est sur mon trajet. Je n’ai pas franchement le temps de déambuler à travers le bâtiment. […]

Pour rester bien concentrée sur mon travail, il me faut faire abstraction d’une partie de ce qui m’entoure. Je dois en particulier oublier le bruit omniprésent : ponceuses, scies, martellements, et surtout lapidaires. Si je me trouve juste sous l’alarme au moment où ils déclenchent un essai, et malgré mes bouchons d’oreille, ça me rend folle ! Je redescends de mon escabeau en catastrophe, les oreilles déchirées… Et puis, il y a la poussière aussi omniprésente qu’inévitable. Je dois nettoyer chaque jour la partie où je vais travailler parce que, tous autant que nous sommes, soudeurs, plombiers, électriciens, staffeurs, marbriers, tapissiers, peintres, nous partageons le même espace. Tout cela est en principe coordonné dans les bureaux d'études des Chantiers. […]

Souvent, les ouvriers qui passent s’arrêtent pour observer mon travail de peintre-décorateur : décors, trompe l’œil. C’est une activité qui suscite de la curiosité. Ce que j’apprécie. Ils regardent en silence. Ou bien ils posent une question, se permettent un commentaire… Ce n’est jamais ironique. […] Quand par exemple un peintre en bâtiment prépare un fond, je peux discuter avec lui d’égal à égal : il faut que ce soit nickel, que ce fond ne soit pas cordé dans un sens qui va à l’encontre du fil d’un faux bois, ni qu’il rende une surface en « peau d’orange » avec le rouleau. Cet échange avec le peintre, c’est évidemment une façon de faire appel à sa compétence et de la reconnaître : « Là, il va y avoir du travail fin, il faudra faire attention ». Souvent, il revient me voir « Ça va, là, les fonds ? » On regarde ensemble : « Impeccable » ou bien « Il y a des petits trous ici ou là… » On fait le point. Mais on n’a pas vraiment le temps de finasser… Il faut dire que, vu le rythme de production des navires construits par séries identiques, nous sommes tous obligés d’aller de plus en plus vite. […]

Chaque soir, quand je reviens chez moi et que j’arrive à Pont d’Armes, je prends la petite route qui descend en sinuant aux marais : et là, je respire. C’est le sas apaisant où je retrouve mon univers avant de rentrer à la maison. Il a fallu que j’attende d’être sur la voie rapide pour commencer à décompresser, et progressivement évacuer l’univers du boulot. À partir de Saint Molf, je commence à retrouver la nature qui m’est familière. Enfin, j’arrive dans ma cour. Les chantiers, c’est de l’humain industriel. Chez moi, c’est une sérénité qui monte des salines. Deux univers tellement opposés, et qui, pourtant, se côtoient de manière si proche…

« Les chantiers, c’est toute une vie » (Yvan, magasinier aux Chantiers de l’Atlantique)

Avant d’être affecté au magasin de petit outillage, j’ai passé plusieurs années au cœur du chantier naval puisque je faisais partie de l’équipe chargée d’implanter au sol les plots qui supportent la coque du navire au fur et à mesure qu’on le construit. Mon rôle était, au fond de la cale, de tracer la silhouette de la coque, de placer des blocs de béton sur lesquels j’ajustais au rabot et au laser les poutres en chêne qu’on appelle des « tins ». J’étais ce qu’on appelle un « attineur »… Je voyais donc le navire se construire depuis le moment où il n’y avait rien jusqu’à celui où il ressemblait à un vrai bateau. Tant que le navire n’était pas entièrement construit, il n’y avait ni avant ni arrière. C’était un gros tronçon étanche que mon équipe déplaçait d’une forme remise en eau à l’autre en le tractant avec un câble sur treuil. Quand la coque était finie et les machines installées, je participais à sa mise à flot. C’était le moment rare où je sentais la masse colossale se soulever. Quand le bateau quittait la cale, j’étais au ras de la paroi d'acier qui défilait devant moi. Un grand courant d’air : il était passé. C’était encore plus impressionnant la nuit : une grosse façade et puis d’un seul coup, il n’y avait plus rien. J’entendais juste les thrusts vibrer, puis les hélices à l’arrière. Mon travail était fini.

Voilà plus de vingt ans que je travaille aux Chantiers. À force de tirer sur des câbles, de manipuler des outils lourds en fond de cale, dans le froid et l’humidité, je me suis abîmé le dos. J’ai donc changé de poste. Après avoir travaillé dans la préfabrication de réseaux en tuyauterie PVC, je suis aujourd’hui affecté au service de « Maintenance Petit Outillage » : le MPO et, plus spécialement, aux instruments de mesure de dimensions, dits « de métrologie », destinés au personnel des Chantiers de l’Atlantique. Ainsi, je contrôle et je fournis aussi bien des pieds à coulisse et des mètres rubans que des niveaux optiques et des lasers d’alignement. Tout cela se passe dans le petit bungalow logé à l’intérieur de l’ancien hangar du magasin général. Là, je suis au milieu des instruments entreposés. Quand j’entre dans cet endroit qui est « mon magasin » puisque j’y travaille seul, je me sens chez moi. Je reconnais d’emblée les odeurs indéfinissables de ferraille et de bakélite, de vieilles graisses et de détergent, parmi les étuis en bois imprégnés de relents accumulés pendant des années. C’est un bungalow qui fait 6 m par 3 m, où il y a trois tables, un marbre qui sert à vérifier la planéité, un banc permettant de contrôler des mesures de 0 à 1 m, dont l’unité est le micron, soit six zéros après la virgule… Auparavant, le magasin général était au centre des Chantiers mais il a été transféré à sa périphérie pour faciliter l’accès des fournisseurs. Les employés ainsi que les logisticiens des différents ateliers se déplacent dans nos services pour faire leurs commandes et, selon le volume et la quantité, ils peuvent se les faire livrer par des navettes de poids lourds et de véhicules légers qui circulent à travers un espace de 130 000 m² dont 39 000 m² d'ateliers et cinq lignes de production. Ces navettes approvisionnent des magasins de quincaillerie et outillage situés à proximité des formes de construction. Je suis isolé dans mon petit coin excentré, mais il y a le va-et-vient des « clients » qui viennent se procurer le matériel.

Quand je me rends à mon poste de travail, je passe à côté de l’atelier « Mécasoud » qui travaille sur la coque des bateaux. Ils ont commencé avant nous. J’entends le bruit des masses, les chocs de tôles, les alarmes des portiques et leur klaxon qui signale le moment où ils lèvent la charge, le vacarme des véhicules, munis d’un bras articulé, qui transportent le matériel. On appelle ça des « traînes ». Les tôles placées sur le chariot claquent à chaque cahot. Et puis, il y a le gaz du fil fourré, en fusion avec la céramique qui sert à envelopper la soudure au fur et à mesure qu’elle avance. C’est âcre, ça prend à la gorge. Partout, il y a des risques de projections de peintures. Si, par malheur, vous avez garé votre voiture sous le vent, à proximité des Chantiers, vous pouvez retrouver votre pare-brise maculé malgré les chapiteaux qui viennent coiffer les structures au moment où les peintres entrent en action. C’est pour ça qu’au pourtour et aux entrées du chantier, on peut voir des pancartes : « Attention projections de peinture » […]

Mais ce qui reste gravé en moi, c’est mon ancien métier d’attineur, quand j’étais en contact direct avec le béton de la forme, l’acier de la coque, quand j’accompagnais les bateaux d’une cale à l’autre et que je les voyais grandir. Maintenant, ce que je vois, c’est les copains qui partent en retraite. J’en ai croisé un qui revenait acheter du poisson à côté de la porte 4. Il y a un poissonnier qui vient se poster là, à la sortie du boulot. Le gars avait gardé ses habitudes. Les Chantiers, c’est toute une vie…

De la construction de bateaux à celle d’éoliennes offshore (Damien, responsable de travaux aux Chantiers de l’Atlantique)

Voilà trente-deux ans que je suis aux Chantiers de l’Atlantique. Lorsque j’ai commencé à y travailler, l’entreprise employait 5 600 personnes et quelques sous-traitants. C’étaient des gens de la région, notamment beaucoup d’habitants de la Brière qui occupaient nombre de postes de maîtrise. Aujourd’hui, on entend moins de noms à connotation briéronne. Les Mahé, Moyon ou Aoustin se font plus rares… Il y a trente ans, les gens arrivaient encore de Brière en car. Maintenant il y a une desserte routière qui fait le tour de l’entreprise et de larges surfaces de parkings. Si bien que chacun peut se garer à proximité de son lieu de travail. L’ambiance n’est plus la même. Il est loin le temps où, à l’heure de la débauche, les grilles s’ouvraient pour laisser passer un flot de vélos et de personnes qui traversaient la rue et essaimaient dans les cafés alignés le long du quai. C’étaient des gens du coin qui se retrouvaient dans leur village après le boulot. Ils se connaissaient. Il y avait une sorte d’identité qui était affichée… Je suppose qu’alors, la solidarité n’était pas la même. […] Nous sommes actuellement 3 300 à être salariés par les Chantiers. Beaucoup arrivent de Nantes alors qu’auparavant, seuls ceux qui venaient des ex-chantiers navals Dubigeon faisaient le déplacement après que leur entreprise eut fermé. Ils formaient une corporation d’ouvriers qui avaient eu ailleurs un vécu commun. Les effectifs des employés qui travaillent aux Chantiers de l'Atlantique sont désormais complétés par de nombreux sous-traitants et travailleurs étrangers. […]

Depuis quatre ans, je m’occupe des sous-stations électriques destinées à équiper les parcs éoliens offshore. Je suis en particulier responsable des travaux sur la sous-station qui est en cours d’installation sur le banc de Guérande, au large de la presqu’île du Croisic. J’ai donc changé de domaine sans changer d’employeur puisque les Chantiers de l’Atlantique sont maîtres d’œuvre de ces systèmes appelés à être opérationnels pendant trente-cinq ans dans un milieu marin particulièrement agressif. Ce qui a surtout changé c’est que le service des énergies marines fonctionne comme une PME au sein de l’entreprise historique que sont les chantiers navals. […] Notre équipe est donc un peu à part. Elle est formée de travailleurs qui appartiennent à la fois au domaine de la navale et à celui de l’éolien marin. […]

La sous-station est déjà en place. J’y suis allé hier et avant-hier. J’ai pris le bateau à 6h30 le matin dans le bassin de Saint-Nazaire. On a passé l’écluse et on est partis au large de la côte sauvage. C’est un complet changement d'univers même si nous n’avons pas quitté le territoire nazairien puisque le parc éolien n’est qu’à 20 kilomètres d’ici. La sous-station se présente comme un bloc de 35 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut ; le tout pesant pas loin de 2 400 tonnes. Composée de trois étages et coiffée par une aire de dépose de matériel par hélicoptère, elle est installée sur un socle, le jacket, qui domine la mer d’une dizaine de mètres. Pour aborder, le bateau vient s’appuyer sur ce qu’on appelle un « boat landing ». Équipés d’une combinaison de survie, d’un gilet de sauvetage et d’un harnais accroché à un système antichute, on a grimpé les 10 mètres d’échelle pour accéder au premier niveau. Là, on a récupéré nos sacs et tout le matériel, hissés par la grue, et on a démarré notre journée de travail. Retour le soir à 18h30 au port de Saint-Nazaire. Ça nous a fait une journée de 12 heures.

Mon rôle de responsable de travaux consiste, sur place, à coordonner les entreprises sous-traitantes chargées de réaliser les finitions et les améliorations demandées par les clients. Depuis peu, je suis aussi responsable de plateforme. C’est-à-dire qu’en liaison avec le capitaine du bateau qui fait la navette, j’assure la sécurité de l’équipe. Il y a la météo qui change, la mer qui monte. Il faut parfois prendre la décision d’accélérer le débarquement quand, à cause de la houle, le moteur peine à maintenir le nez du bateau contre le boat-landing. C’est un nez en caoutchouc qui adhère à la structure si les vagues ne dépassent pas 2 mètres. Au-delà, le bateau commence à bouger, le débarquement devient dangereux. Il y a des jours où on ne sort pas du bassin de Saint-Nazaire parce que la mer est trop forte. Si, une fois sur place, on est surpris par le mauvais temps, on peut rester dans des locaux de secours de la sous-station. Il y a la possibilité d’attendre là, deux ou trois jours, que le temps se calme. C’est une petite salle avec des tables et des chaises, un coin cuisine et une dizaine de lits superposés. Ce n’est pas une cabine de paquebot ! […]

Même si les sous-stations électriques marines et les personnels qui les construisent ont dû se faire une place au milieu des paquebots, les Chantiers de l’Atlantique restent pour moi l’entreprise emblématique du secteur à côté d’autres industries importantes comme l’usine Airbus ou l’usine MAN, implantées à proximité. Les Chantiers sont inscrits dans le paysage, dans l’histoire de Saint-Nazaire et dans la conscience des gens.

* Propos recueillis et mis en récit par Pierre Madiot en janvier 2022.

Pour aller plus loin :

L’intégralité des récits de Laurence, Yvan et Damien est accessible sur le site de la Compagnie « Pourquoi se lever le matin », dans le dossier « Travail & territoire ».

Le documentaire de Marcel Trillat et Hubert Knap, « Le 1er mai à Saint-Nazaire » (1967 - 25 mn).

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview