Le média des combats écologiques

Texte intégral (2744 mots)

Chères lectrices, chers lecteurs,

Au programme de cette newsletter, on vous raconte pourquoi on a décidé de se constituer en coopérative, et on vous en dit plus sur ce modèle et pourquoi il assure notre indépendance.

Mais d’abord, on voulait vous dire merci pour toutes les réponses et les encouragements à notre petit sondage (anonymisé, donc on ne pourra pas vous répondre !). Ce genre de retours est super important pour nous !

D’ailleurs, de quel sujet avez-vous envie qu’on parle dans la prochaine newsletter ? On a quelques propositions (et ça prend 30 secondes)

Les médias en coopérative, c’est comme les poissons volants : il en existe, mais ils ne constituent pas la majorité du genre. Alors, pourquoi cette idée de fonder une coopérative, plus précisément une « Scop » ? Parce que c’est un modèle auquel on croit à fond. Et parce qu’il faut bien, tant qu’on peut, essayer de mettre en œuvre les principes sociaux et politiques auxquels on aspire.

« Scop », ça veut dire « Société coopérative de production ». On est tous les trois pétris de cet idéal d’auto-organisation des travailleuses et travailleurs, notamment après avoir découvert l’histoire de Lip, lu des livres sur le vaste mouvement coopératif qui a parcouru le XXe siècle, défendu une écologie fondée les communs… C’est simple : la richesse est produite en commun, sa répartition doit être décidée en commun.

« Coopérative », ça veut dire que le pouvoir est partagé et pas concentré. Nous avons chacun et chacune été vaccinés par le modèle de l’entreprise classique, même la petite TPE/PME « familiale », dont les défauts sont largement documentés : des patrons-actionnaires paternalistes qui décident dans leur coin, sans aucune transparence, souvent contre les intérêts des salariés, parfois même contre les intérêts de leur propre boîte.

Ceci dit, on aurait pu vouloir devenir nous-mêmes des « patrons de gauche », mais on craignait que ce soit un mirage dangereux. Le patron de gauche finit en général par devenir un cauchemar managérial, s’aligner sur la logique capitaliste qu’il prétend combattre, exiger des salariés qu’ils s’auto-exploitent et acceptent des conditions de travail physiquement et psychiquement dégradées au nom de valeurs et de combats partagés, d’un « métier passion ». Bref, trouver des excuses à la violence du capital envers le travail.

En ce qui nous concerne, nous refusons de nous en remettre à la chance ou au hasard : comme pour l’écologie, c’est au niveau des structures que beaucoup de choses se jouent !

Alors OK, il y a aussi des coopératives qui n’ont de « coopératif » que le nom, et qui ont elles aussi de sacrés états de service en termes de pratiques répugnantes. Et il y a aussi des boîtes qui ne sont pas coopératives à proprement parler et qui réussissent à respecter leurs salarié·es – mais on ne va pas vous refaire la blague sur les poissons volants.

Chez Fracas, ce dont on ne voulait pas, ce n’est pas seulement d’un patron :aucun de nous ne voulait non plus être le patron des autres. En partie aussi parce qu’on veut pouvoir continuer à boire des coups ensemble sans se faire des sourires de faux-cul.

Notre but est donc de mettre en place des structures stables, saines, transparentes, pour partager la décision entre nos salariés, privilégier le développement d’un média au service de ses idées, et rendre des comptes à nos lectrices et lecteurs.

Égalité. Dans une coopérative, chaque salarié·e peut, une fois acquise une certaine ancienneté (un ou deux ans généralement), devenir sociétaire et posséder une part de l’entreprise, participer aux décisions suivant le principe : une personne = une voix. Que vous ayez dix parts ou une, c’est toujours une seule voix. Ce qui ne veut pas dire que toute hiérarchie est abolie : les dirigeants sont juste des salariés comme les autres

Indépendance. Une Scop est détenue par les travailleuses et travailleurs et, pour garantir cela, les actionnaires extérieurs sont autorisés (toujours selon le principe un actionnaire = une seule voix), mais ne peuvent détenir plus de 35% des droits de vote et 49% du capital social. En dernier ressort, les salarié·es décideront toujours de l’avenir du média.

Transparence. C’est aussi un modèle qui garantit la transparence de la gestion de l’entreprise : l’assemblée de coopérateurs vote les comptes et décide de la répartition des bénéfices. La discussion y est permanente et ça, ça nous plaît beaucoup. Nous, on s’engage aussi à présenter nos résultats et nos choix stratégiques de manière pédagogique aux lectrices et lecteurs.

Lucrativité limitée. C’est enfin une entreprise qui n’est pas fondée sur la recherche du profit individuel, mais sur une réussite économique collective. Ça veut par exemple dire qu’on ne peut pas pas faire de plus-value en cas de revente des parts, et nous avons fixé à 75% la part des bénéfices qui est réinvestie dans la coopérative (le maximum légal). Vous vous doutez bien qu’en fondant un média, le but ce n’était pas de nous en mettre plein les fouilles pour refourguer la boîte dans cinq ans à un grand groupe de presse, et acheter avec notre petit pactole une résidence secondaire au Touquet. Eh bien, avec la coopérative, vous n’avez pas à nous croire sur parole, parce que c’est juste impossible – une garantie de plus.

P.S. : Il faut savoir qu’au départ, on avait d’abord penché en faveur de la Société coopérative d’intérêt collectif (Scic), mais pour plein de raisons techniques, on a décidé d’y renoncer dans un premier temps. Si ça vous intéresse, écrivez-nous et on vous en dit plus : redaction@fracasmedia.fr !

Concrètement, on finalise en ce moment l’écriture des statuts de notre petite Scop qui compte (pour l’heure) trois associés, en espérant qu’elle s’enrichisse très vite de nouveaux sociétaires si notre lancement au printemps nous permet des embauches. Ça veut dire qu’on ne va pas tarder à aller voir la banque et lui demander de nous ouvrir un compte, avant de publier une annonce légale de création d’entreprise.

En réalité, ce n’est pas tant le modèle Scop qui est vraiment compliqué à maîtriser que le lancement d’une entreprise plus généralement. Le monde coopératif, qui est mine de rien très vivace en France, a plein d’outils et de structures pour conseiller, donner des formations, doter la structure d’outils de financements… (On est accompagné là-dessus par l’UR Scop.)

Et il y a aussi plein de gens de bonne volonté toujours prêts à partager leur expérience de média coopératif et à prendre une heure au téléphone ! Donc merci entre autres à Jérémy Dousson d’Alternatives Économiques (dont on vous recommande ce super entretien si le sujet vous intéresse), à David Eloy, directeur de l’Ecole des métiers de l’information (EMI) et à Nicolas Loubet de la Coop des Milieux !

Si vous voulez en savoir plus, lisez cet article qui vient d’être publié sur la newsletter de Médianes (le studio qui nous épaule dans la création de Fracas ! ). La journaliste Marine Slavitch nous a interrogé sur le modèle Scop et sur la manière dont on le met en place pas à pas.

Avant de conclure, on a un petit conseil de lecture !

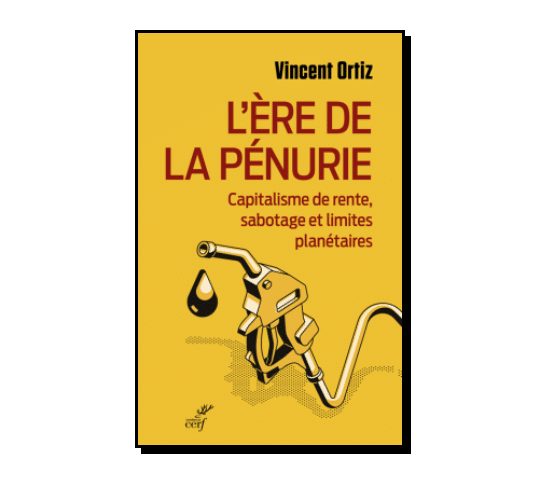

À trop accepter comme évidence le constat des limites planétaires, les écologistes ne se sont-ils pas aveuglés sur les capacités du capitalisme à tirer parti de la situation ? Loin d’être une limite insurmontable, la catastrophe écologique peut être parfaitement planifiée par l’industrie fossile pour relancer la croissance des profits en organisant une décroissance des ressources, un sabotage économique à l’échelle planétaire. C’est ce que démontre l’économiste Vincent Ortiz, rédacteur en chef adjoint du média Le Vent se Lève, dans son ouvrage L’ère de la pénurie. Capitalisme de rente, sabotage et limites planétaires. Retrouvez quelques bonnes feuilles sur le site de Fracas !

On vous en recommande la lecture à bien des égards, mais surtout en ce qu’il rappelle que le capitalisme fossile ne sera pas abattu par une quelconque loi de l’histoire ou contradiction interne à son développement, mais bien par la lutte collective !

Allez, un dernier rappel de notre agenda hebdo et des prochains mois, puis on vous laisse filer !

Merci de nous avoir lus jusqu’ici, pensez à parler de Fracas autour de vous d’ici la campagne, et n’hésitez pas à nous écrire (redaction@fracasmedia.fr).

À très vite !

Philippe, Marine et Clément

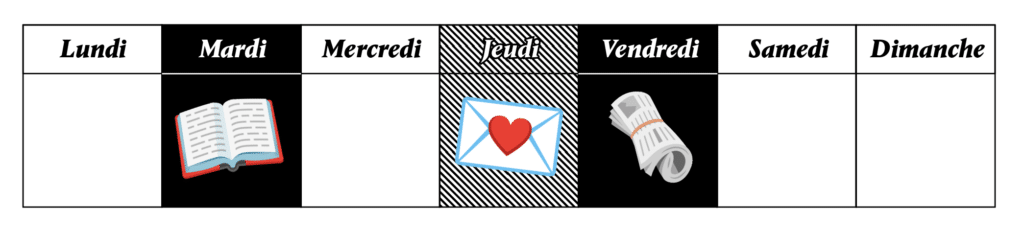

Histoire de vous occuper un peu d’ici la campagne de préventes, voici un petit récap’ de nos rendez-vous chaque semaine.

Mardi : une fiche de lecture sur Instagram et LinkedIn

Jeudi (une semaine sur deux) : une newsletter sur nos coulisses

Vendredi : notre débrief politique de la semaine sur Telegram.

Au printemps

Nous sommes en train de tout mettre en place pour démarrer une campagne de pré-abonnement et de préventes pour le mois d’avril. C’est beaucoup de travail : un site, une stratégie, des choses à dire et surtout des choses à vous montrer… Ce sera un moment très important pour le média, et la clef de sa réussite : on aura besoin de vous !

À l’été

Si la campagne a répondu à nos attentes, ce sera le moment du montage du média : embauches, trouver des locaux, remplir les différents dossiers, régler les détails de la diffusion, de la gestion des stocks, trouver des financement supplémentaires… Et surtout : finir de concevoir, réaliser et boucler le premier numéro de 132 pages !

La rentrée de septembre

Tadam, sortie du numéro en fanfare, invitations à la matinale de France Inter, apéro géant dans une mégabassine, combat de MMA avec Patrick Pouyanné… on ne rêve jamais assez grand !

L’article Un média qui appartient à ses salarié·es ! est apparu en premier sur Fracas.

Texte intégral (2597 mots)

À trop accepter comme évidence le constat des limites planétaires, la pression toujours accrue sur les ressources et les milieux, ou les truismes théoriques du type « pas de croissance infinie dans un monde fini », les écologistes ne se sont-ils pas aveuglés ? N’en sont-ils pas arrivés à pécher par naïveté et ne plus voir que l’épuisement des ressources, loin d’être une limite insurmontable pour le capitalisme, peut être parfaitement organisé par lui, planifié, naturalisé ? Faut-il d’ailleurs parler de naïveté, ou bien d’un néo-malthusiannisme latent depuis les années 1970, qui prend corps aujourd’hui dans les divers courants « effondristes » mais aussi dans cette écologie technocratique qui se structure à bas bruit dans les cabinets gouvernementaux ?

L’ère de la pénurie, de l’économiste Vincent Ortiz, quoique polémique par certains aspects, a cet immense intérêt de nous rappeler que la croissance des profits peut parfaitement s’accommoder de la décroissance des ressources, et que le XXIe siècle pourrait être celui d’un « sabotage stratégique » planétaire organisé par le capitalisme du désastre.

Nous publions ici quelques bonnes feuilles extraites de l’introduction du livre.

« C’est la fin de l’abondance », « nous avons vécu au-dessus de nos moyens », « il faut revenir à un mode de vie plus austère » : l’espace médiatique est saturé de tels slogans. S’ils émanent généralement d’économistes libéraux, leurs affinités électives avec une fraction bien particulière de l’écologie ne cessent de s’accroître. Les deux ne vivant pas en vase clos, des hybridations multiples se sont produites. De ces accouplements contre nature, un embryon d’idéologie est né. Balbutiante, contradictoire, elle se limite souvent à des expressions creuses. Mais la montée des préoccupations environnementales aidant, elle a pris une importance croissante.

« Il faut que la population accepte de faire des efforts pour les générations futures », « il faut s’adapter aux limites (du marché ou de la planète) imposées à l’économie », « il faut que la volonté politique se plie à l’avis des experts et non au bon vouloir de l’opinion » : ces injonctions sont-elles écologistes ou néolibérales ? Imposition de sacrifices contre insouciance consumériste. Adaptation aux limites contre irrationalité économique. Expertise technocratique contre souveraineté sans bornes. La proximité des imaginaires interroge.

D’un certain point de vue, l’intérêt pour la finitude des ressources est tombé à point nommé. Il a émergé dans les années 1970, alors que le capitalisme entamait sa mue néolibérale. Les groupes économiques dominants retrouvaient leur puissance perdue, tandis que les pétroliers se livraient à un « sabotage » intense, restreignant leur production pour faire grimper les prix. Mais dans « l’esprit du temps », cette pénurie artificielle se confondait avec une autre : la raréfaction géologique du pétrole dont le pic de production commençait à être mis en évidence.

Plus largement, une fraction élitaire et médiatique de la mouvance écologiste, structurée autour du Club de Rome, soulevait la thématique des « limites de la croissance » : à trop piller la terre, on l’évidait de ses ressources. Ces « limites de la croissance », les sociétés occidentales allaient les expérimenter dans la douleur, sous la forme de la récession générée par leur conversion au néolibéralisme (1). Le Club de Rome portait une critique du consumérisme – que la stagnation du niveau de vie allait se charger de brider. Il portait une critique du productivisme – quand la désindustrialisation qui frappait le « premier monde » mettait à mal son appareil productif. Ruse de la raison néolibérale ? Une partie de la critique écologiste du capitalisme semblait justifier son évolution vers un régime plus favorable encore aux classes supérieures.

Le néolibéralisme face à l’écologie : répression, récupération, incorporation

Toute la mouvance écologiste ne se laissait pas instrumentaliser de cette manière. Lorsqu’elle émerge, elle représente une menace frontale pour les pouvoirs institués. L’ampleur de la dévastation des écosystèmes, de la déprédation des sols et de la dégradation climatique qu’elle met en évidence semble établir la nocivité du système dominant. En 1974, dans la ville mexicaine de Cocoyoc, une conférence de l’ONU condamne le libre-échange et l’impérialisme pour leur impact environnemental sous la pression des pays du Sud. Le Nord n’allait pas tarder à répondre. Mais au Nord même, l’écologie ouvrait la voie à des contestations multiformes.

Pour endiguer cette vague, deux stratégies étaient déployées par les élites dirigeantes : la répression et la récupération. D’importants moyens étaient alloués à la promotion de thèses climato-sceptiques et à la lutte policière et judiciaire contre les mouvements écologistes. Dans le même temps, on s’affairait à nuancer leur radicalité, à euphémiser leurs constats et à adoucir leurs revendications politiques ; en d’autres termes, on tentait de les récupérer pour faire exister une « écologie de marché », où le greenwashing était roi.

Non sans succès. Le contexte de la chute du Mur de Berlin aidant, les écologistes qui contestaient frontalement le cadre néolibéral étaient cantonnés à la marginalité. Ceux qui l’acceptaient et multipliaient les participations aux gouvernements étaient utilisés par ceux-ci pour ripoliner de vert leur inaction climatique. Les entreprises de répression et de récupération portaient leurs fruits.

Les mêmes multinationales pétrolières qui ont déployé des efforts colossaux pour nier leur rôle dans le réchauffement climatique ont pu contribuer à propager l’idée d’une pénurie imminente de pétrole.

C’est à une troisième réaction élitaire que l’on s’intéressera, plus diffuse que les deux précédentes, et largement inconsciente : l’incorporation de l’écologie politique. Elle a consisté non pas à édulcorer l’écologie pour l’acclimater à l’ordre néolibéral émergent, mais au contraire à utiliser sa radicalité comme matrice de transition vers ce nouveau régime. Non pas à minimiser les effets de la catastrophe environnementale, mais à les brandir pour s’attaquer au vieux modèle keynésien, étatiste, productiviste. Le néolibéralisme allait s’appuyer sur l’imaginaire de pénurie qu’il trouvait dans une certaine écologie pour naturaliser celle qu’il générait.

Aussi les gagnants de cette nouvelle donne économique ont-ils entretenu un rapport ambivalent à l’écologie. Les mêmes multinationales pétrolières qui ont déployé des efforts colossaux pour nier leur rôle dans le réchauffement climatique ont pu contribuer à propager l’idée d’une pénurie imminente de pétrole. Les pouvoirs économiques, qui ferment les yeux sur le franchissement des frontières planétaires (accroissement des émissions de CO2, acidification des océans, destruction de la biodiversité, etc.), ne rechignent pas à alerter sur le dépassement des limites planétaires (c’est-à-dire sur l’épuisement du stock disponible de matières premières). Répression et incorporation des revendications écologistes pouvaient parfaitement coexister.

Pour comprendre ce dernier processus, il faut se pencher sur cette frange de l’écologie politique issue du Club de Rome. Influente dans les années 1970, elle devient plus souterraine par la suite, avant de connaître un retour en force plus récent – via la « collapsologie », certains courants « décroissants » ou du simple fait de la sensibilité accrue à l’épuisement des ressources.

Sans volonté polémique, on qualifiera cette frange de néo-malthusienne en ce qu’elle est l’héritière lointaine de Thomas Malthus (1766‑1834) et de sa conception de la finitude des ressources, supposée se heurter au mirage d’une croissance infinie, tant économique que démographique (2). Ses présupposés sont physicalistes : prenant pour acquis que tous les acteurs cherchent à maximiser la production, celle-ci est réduite à un ensemble de caractéristiques énergétiques et physiques, dont les limites naturelles sont pointées du doigt. Les limites artificielles de la production, imposées par le « sabotage » veblénien [créer délibérément de la rareté au sein de l’abondance pour préserver l’accumulation des profits, ndlr], d’ordre économique et social, sont ignorées. Pourtant crucial, le degré intermédiaire entre la disponibilité physique des ressources et leur mise sur le marché est déconsidéré. L’environnement se substitue aux rapports sociaux comme acteur central. Ainsi, la hausse du prix des matières premières est interprétée à travers le prisme de leur raréfaction physique, et non du rationnement imposé par ses détenteurs.

Sensibles aux limites physiques de la planète, ils sont aveugles aux limites que le système économique dominant impose à la production.

Les implications de cette écologie néo-malthusienne sont adaptationnistes : confrontée à une nouvelle donne environnementale, la société doit s’y adapter en bloc – sa survie en dépend. Les antagonismes qui la fracturent sont gommés ou édulcorés, lorsqu’ils ne sont pas interprétés de travers : tout le monde n’est-il pas concerné par la crise écologique ? Que certains groupes puissent profiter de la dévastation environnementale et générer des pénuries artificielles est étranger à l’écologie néo-malthusienne.

Aussi la radicalité théorique de cette frange de l’écologie ne se double-t-elle pas nécessairement d’une radicalité politique à due proportion. Bien au contraire. Et c’est ce paradoxe que l’on cherchera à élucider.

Limites planétaires et limites du système productif

Comprendre la fonction idéologique de cette écologie néo-malthusienne implique de garder à l’esprit l’appartenance sociale de ses promoteurs et de ses destinataires. La « classe professionnelle », constituée de la frange supérieure du salariat, y est surreprésentée (3). Plus diplômés que la moyenne, ses membres mesurent toute l’ampleur de la crise environnementale. Mais à l’écart des moyens de production et du travail collectif – cantonnés à des rôles de gestion, de supervision ou de conception –, étrangers aux moyens d’action syndicaux, ils sont peu enclins à un bouleversement des structures productives. Du fait de leur capital économique élevé et de leur train de vie dispendieux, ils sont au contraire disposés à penser les enjeux écologiques par le prisme éthique de la (sur)consommation. Et du fait de leur capital culturel, à les penser par le prisme de la connaissance, estimant que l’inaction climatique découle d’une mauvaise appréhension des enjeux par la société ou ses dirigeants.

Sensibles aux limites physiques de la planète, ils sont aveugles aux limites que le système économique dominant impose à la production. Or, la fraction la plus modeste de la population souffre autant des secondes que des premières. Et, par principe, les secondes sont toujours atteintes avant les premières. Si la critique du « consumérisme », du « productivisme » et de la « croissance » vise souvent juste, elle est muette quant aux implications sociales d’un capitalisme où la consommation est bridée et où la production tourne au ralenti avec une croissance en berne. Ce qui est refoulé, avec cette écologie néo-malthusienne, c’est la question des rapports de pouvoir entre groupes sociaux.

Aussi la radicalisation écologique de la « classe professionnelle » ne la conduit-elle pas nécessairement à prendre pour cible le système responsable de la crise climatique. L’effroi que ses membres ressentent face aux désastres environnementaux les mène à formuler des demandes de conservation, de restriction, de limitation, de sobriété. Celles-ci ne rencontrent que trop spontanément les promesses du néolibéralisme : celle d’une gestion raisonnée de ressources rares. Et elles ne font que trop écho au néolibéralisme réellement existant, dont le « sabotage » constitue la matrice. Ce livre a pour objet ce paradoxe, et cet impensé.

(1) On entendra par « néolibéralisme » un régime d’accumulation reposant sur trois piliers : compression salariale, libéralisation des prix et austérité budgétaire ciblée. Il implique une intervention politique et juridique constante, visant supposément à instituer une économie concurrentielle de marché – et accouchant en réalité, nous le verrons, d’un capitalisme de rente.

(2) Nulle volonté de disqualification dans la mobilisation de l’adjectif « néo-malthusien » : l’auteur de l’Essai sur le principe de population était prisé par les chercheurs du Club de Rome et de nombreux représentants contemporains de cette frange de l’écologie. Comme nous le verrons, le néo-malthusianisme ne renvoie pas uniquement à une hantise de l’accroissement démographique mais à une certaine conception de la finitude des ressources.

(3) Matthew T. Huber, Climate Change as Class War. Building Socialism on a Warming Planet, Londres, Éd. Verso, 2022. Introduction.

L’article La pénurie, nouveau moteur du capitalisme du désastre est apparu en premier sur Fracas.

Texte intégral (1494 mots)

Chères lectrices, chers lecteurs,

Au programme de cette newsletter, comme promis, on vous en dit un peu plus sur l’équipe de Fracas. Mais avant ça: vous avez été des dizaines après l’envoi de notre newsletter manifeste à insister pour qu’on en dise plus sur notre programme des prochains mois, mais aussi à nous demander comment nous prêter main forte. Voici donc quelques réponses!

Première annonce: notre grosse échéance est prévue dans deux mois, avec le lancement en avril de notre campagne de financement. Ce moment sera vraiment décisif, car vous allez pouvoir pré-commander le premier numéro de Fracas et, surtout, vous abonner. Quant à nous, elle nous permettra d’estimer rapidement si notre projet éditorial rencontre le succès escompté. Plus la campagne sera réussie, mieux nous pourrons relever le défi de monter un média écolo qui ait un vrai impact. Les mois qui viennent vont donc être consacrés à se préparer au mieux à ce rendez-vous important, mais aussi à poursuivre la structuration du média – et on a encore tellement de questions à trancher!

Deuxième annonce: si on dit «premier numéro», c’est que oui, il y aura bien un magazine! Entre nos devis et bilans prévisionnels pour voir si notre modèle était tenable, l’impression en rotatives ou en offset, quel prix allait nous permettre de rester accessible pour le plus grand nombre sans pour autant prendre des risques inutiles et voir le projet se crasher aussi vite que la crédibilité d’Amélie Oudéa-Castéra… il nous a fallu apprendre beaucoup de choses en très peu de temps et maîtriser de nombreux paramètres. Et si vous vous demandez quelle tête le magazine aura, nous aussi, car on commence tout juste à concevoir avec nos journalistes cet objet qui doit fracasser sur tous les plans: graphisme, édito, formats… Ce qu’on peut vous dire à ce stade, c’est que ce sera un trimestriel de 132 pages à un prix qu’on voudrait le plus raisonnable possible tout en imprimant en France (on essaie de viser 15 euros pour l’instant).

Dernière annonce: ce numéro arrivera dans vos boîtes aux lettres pour la rentrée de septembre, deuxième moment important de l’année, qui sera l’aboutissement de plusieurs mois de conception éditoriale, d’exploration graphique, d’échanges, de rencontres et de recherches pour étoffer notre équipe et trouver nos futurs locaux.

Bon, vous l’avez compris: on trépigne d’impatience, et on aura du mal d’ici cet automne à ne pas vous parler de l’actu, des luttes en cours ou des lectures qui nous ont stimulés… Pour vous faire patienter, on a donc décidé de poser peu à peu la ligne éditoriale à travers de petits rendez-vous hebdo:

Des fiches de lectures (sur Instagram), où on vous fera (re)découvrir des ouvrages classiques, des essais plus récents et des livres sur le point de sortir en librairie, qui nous ont semblé importants et nous permettent de nous organiser, de nous armer intellectuellement et politiquement.

Un débrief hebdomadaire (sur Telegram) à retrouver tous les vendredis, où on analysera avec vous l’actu de la semaine, les grands événements comme ceux qui sont passés inaperçus, en tentant à chaque fois de dégager les lignes de forces des bouleversements en cours et d’imaginer les perspectives stratégiques qui s’offrent au camp de l’écologie.

Une newsletter quinzomadaire, dont le premier rôle sera de vous tenir au courant de l’avancée du projet, revenir sur nos choix, partager nos doutes et vous demander votre avis. Car ce chantier, nous avons vraiment l’intention de le mener avec vous, pour que vous puissiez nous dire, pas à pas, à quoi ressemblerait le média écolo de vos rêves… D’ailleurs on vous a préparé un petit questionnaire (promis, ça ne prend qu’une minute!).

C’est vrai qu’on en oublierait presque de se présenter ! Nous nous sommes tous les trois rencontrés à Socialter, média où nous avons mené des projets exigeants et engagés, qui nous ont rendu super fiers. Après nos départs respectifs à l’automne 2023, nous nous sommes tous les trois rattrapés par la manche et avons décidé de monter ensemble un média utile, consacré aux combats écologiques, où nous pourrions nous épanouir, sans actionnaire ni pub ou patron: bref, le média de nos rêves.

Et voilà à quoi on ressemble (quand une photographe talentueuse comme Marie Rouge prend les choses en main) !

Clément Quintard (le binoclard à gauche) a 34 ans et est originaire des Ardennes. Il a été pendant six ans journaliste au magazine Sciences Humaines puis, en septembre 2020, rédacteur en chef adjoint de Socialter. Il est également depuis une dizaine d’années infographiste et illustrateur indépendant pour la presse et a cofondé, en 2015, L’Intérêt général, la revue de formation du Parti de gauche.

Marine Benz (la blonde avec le collier Titanic) a 34 ans et vient d’Alsace. Elle est directrice artistique, diplômée de l’École européenne supérieure d’art de Rennes (EESAB). En 2018, elle s’installe à Paris pour officier en tant que free-lance puis devient, en 2018, directrice artistique du magazine Usbek & Rica, qu’elle quitte en 2021 avant de rejoindre Socialter, magazine dont elle refonde entièrement l’identité graphique.

Philippe Vion-Dury (le barbu à droite) a 33 ans a grandi en Isère. Journaliste depuis 12 ans, il a fait ses débuts à Rue89 puis, après quelques années en indépendant, il a rejoint en 2017 le magazine Socialter pour en prendre la rédaction en chef. En cours de route, il a trouvé le temps de publier plusieurs essais: La Nouvelle servitude volontaire (Fyp, 2016), Les idées nouvelles pour comprendre le XXIe siècle (Allary, 2018), et Face aux chocs écologiques (Marabout, 2020).

Pour terminer, on ne voulait pas vous laisser partir les mains vides. Comme la collection Anthropocène des éditions du Seuil fête ses 10 ans et fait peau neuve pour devenir Écocène, on vous a déniché les bonnes feuilles du dernier livre de Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition.

Un ouvrage qui remet les pendules à l’heure sur bien des fantasmes associés à la transition énergétique, mais qui a aussi déclenché discussions et polémiques au sein du camp écolo. Mais on vous reparle de tout ça très vite!

Merci de nous avoir lus jusque-là!

À dans deux semaines,

Philippe, Marine et Clément

L’article Mais au fait, Fracas c’est qui ? est apparu en premier sur Fracas.

Reporterre

Bon Pote

Actu-Environnement

Amis de la Terre

Aspas

Biodiversité-sous-nos-pieds

Bloom

Canopée

Décroissance (la)

Deep Green Resistance

Déroute des routes

Faîte et Racines

Fracas

France Nature Environnement AR-A

Greenpeace Fr

JNE

La Relève et la Peste

La Terre

Le Sauvage

Limite

Low-Tech Mag.

Motus & Langue pendue

Mountain Wilderness

Negawatt

Observatoire de l'Anthropocène

Présages

Terrestres

Reclaim Finance

Réseau Action Climat

Résilience Montagne

SOS Forêt France

Stop Croisières