Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Anna Lowenhaupt Tsing

Texte intégral (1240 mots)

Temps de lecture : 2 minutes

!! ATTENTION : COMPLET !!

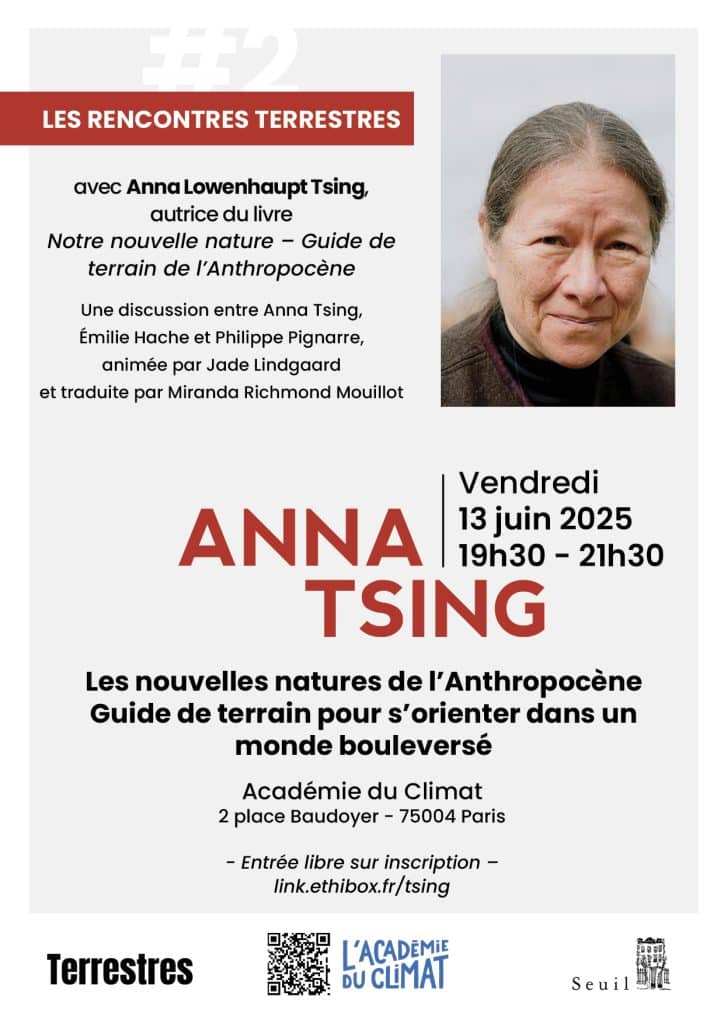

Oups ! Nous venons de fermer le formulaire d’inscription à la rencontre avec Anna Tsing : la salle est pleine. Nous sommes à la fois heureux·ses de ce succès et navré·es pour celles et ceux qui n’ont pas pu s’inscrire

Moustiques, infrastructures, spores, jacinthes, charançons, éléphants, gyres de plastique, plantations, déblais, crabes à mitaines… Savons-nous regarder les natures abîmées de l’Anthropocène ? Anna Tsing, l’anthropologue qui nous apprend à penser « la vie dans les ruines du capitalisme », peut nous y aider.

À l’occasion de son passage en France pour une série d’événements autour de la parution de son nouveau livre Notre nouvelle nature, Anna Tsing dialoguera avec la philosophe Emilie Hache (Université Paris Nanterre, autrice de Ce à quoi nous tenons et De la génération, éditions La Découverte) et avec Philippe Pignarre, éditeur (collection « Les Empêcheurs de penser en rond » chez La Découverte) et traducteur, co-auteur avec Isabelle Stengers de la traduction en français de Notre nouvelle nature.

La discussion sera animée par Jade Lindgaard, journaliste responsable du pôle écologie à Mediapart, et traduite en direct par Miranda Richmond Mouillot, autrice, traductrice et interprète.

Une rencontre organisée par Terrestres, avec les éditions du Seuil et l’Académie du climat.

Le vendredi 13 juin 2025 de 19h30 à 21h30, à la Salle des fêtes de l’Académie du climat (2 place Baudoyer 75004 Paris).

Entrée libre sur inscription en cliquant sur ce lien.

Sur place, retrouvez un stand librairie et un coin revue Terrestres.

Notre nouvelle nature. Guide de terrain de l’Anthropocène, dirigé par Anna Lowenhaupt Tsing et co-écrit par Jennifer Deger, Alder Keleman Saxena et Feifei Zhou, traduit par Philippe Pignarre et Isabelle Stengers aux éditions du Seuil, collection « Écocène », mai 2025.

Image d’accueil : ©Drew Kelly

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article Rencontre Terrestres : Anna Tsing et les nouvelles natures de l’anthropocène est apparu en premier sur Terrestres.

Thibault De Meyer · Vinciane Despret

Texte intégral (5946 mots)

Temps de lecture : 14 minutes

À propos d’Un monde immense : comment les animaux perçoivent le monde, Ed Yong, Les Liens qui Libèrent, 2023

L’un de nous l’avait conseillé à l’autre : « toi qui as envie d’écrire des fictions et même des sciences fictions dont les animaux seraient les héros, tu y trouveras pas mal de choses qui nourriront ton imagination ». Ed Yong est avant tout un journaliste scientifique qui s’intéresse, de manière privilégiée aux sciences de la vie. Ses blogs ont rapidement rencontré un immense succès, comme l’ont fait ses publications dans National Geographic, Nature, le New-York Times, et bien d’autres. Ce succès est à la fois dû à son indéniable talent de conteur et à cet intérêt grandissant pour les vivants autres qu’humains, intérêt auquel même les sciences humaines et sociales, pourtant pendant longtemps assez rétives à l’histoire naturelle, ont participé. Ajoutons qu’en 2016, il avait déjà publié un premier ouvrage sur les microbes et les microbiotes, I Contain Multitudes: The Microbes Within Us and a Grander View of Life1. Tous les travaux d’Ed Yong sont donc plutôt orientés par un double souci d’exactitude scientifique et de familiarisation.

Émerveiller

Il n’appartenait pas dès lors à son projet de nourrir des autrices en mal d’imagination. Mais on pourrait dire que, d’une certaine manière, c’est ce qu’Un monde immense peut attendre, ou peut susciter : de l’imagination. D’abord, c’est un feu d’artifice, on va d’étonnements en émerveillements. L’effet n’est évidemment pas fortuit : ce livre est mu par la curiosité incroyable de son auteur, tout comme il atteste de son érudition scientifique époustouflante. Un monde immense est un titre qui tient ses promesses, ne fut-ce que parce que Ed Yong a justement élargi ce monde qui est peuplé de bien plus de merveilles que ce que nous aurions pu imaginer. Et nous aimons tous deux l’idée que s’il peut nourrir de nouvelles sciences fictions, c’est en sachant à présent que les technologies les plus étonnantes, les plus sophistiquées qu’on aurait eues à inventer imaginairement pour les écrire, étaient déjà là, sous forme de techniques corporelles, de possibilités perceptives, en attente d’être simplement remarquées et comprises dans leur grande ingéniosité2. Baptiste Morizot n’avait pas tort quand il affirmait que pendant des années on est allés puiser la matière de nos récits sur d’autres planètes fictives alors que nous avions, dans notre monde, de quoi faire proliférer les histoires3.

Inscrivez-vous pour recevoir, tous les quinze jours, nos dernières publications, le conseil de lecture de la rédaction et des articles choisis dans nos archives, en écho à l'actualité.

Mais le plus grand mérite d’Ed Yong, du moins à nos yeux d’amateurs de dispositifs de savoir, n’est pas seulement là. Sa fascinante enquête le conduit à toujours contextualiser, c’est-à-dire à veiller à insérer dans un réseau de relations ce qu’il inventorie : il ne s’agit pas du vautour, de la poule ou du rat-taupe, mais de la poule de tel chercheur, du vautour de telle autre, du rat-taupe de telle équipe. Comment cherche-t-on ? Comment trouve-t-on ? Qu’est-ce que cela demande comme sagacité, comme créativité, comme patience, comme heures d’observation, comme flair ? Voilà également ce qui est raconté.

Mais, surtout, ce qui ressort particulièrement de sa lecture si l’on suit ce fil, c’est une forme de récit d’aventures scientifiques tout particulier, que nous tenons à honorer. Car derrière chaque trouvaille, chaque résultat de recherche se trame une question cruciale : qu’est-ce que telle ou telle découverte a mis en œuvre comme — ce que nous appellerions —« création d’accords » ? Ainsi, lorsque Rulon Clarck dit à Ed Yong : « L’étude des reptiles rend le chercheur très sensible à la température et au temps qu’il fait » (p. 181), ou encore lorsque Graham Martin lui signale ce contraste en rappelant que le monde visuel des humains se trouve devant eux, les humains se déplaçant en y entrant, alors qu’en revanche, « le monde aviaire se trouve tout autour des oiseaux et ils se déplacent en le traversant » (p. 89).

Ed Yong nous rappelle qu’entrer dans un monde tout autre demande d’apprendre à devenir un peu « autre ». C’est-à-dire d’apprendre, comme le soulignait Donna Haraway à propos du travail de Barbara Smuts tentant de familiariser les babouins à sa présence4, de se « défaire » et de se « refaire ». D’apprendre à désapprendre en quelque sorte. « Tout ce que nous connaissons à ce jour au sujet de la vision animale, lui dit Sumner-Rooney, est fondé sur l’œil. Nous nous appuyons entièrement sur tout un siècle de travaux portant sur les rétines contigües, dont les photorécepteurs sont proches et regroupés ». Or, précise le chercheur, « un animal n’a pas besoin de voir une image pour utiliser la vision. Mais les humains sont des créatures qui dépendent tellement de la vision que tenter de concevoir des systèmes complètement étrangers est très difficile5 » (p. 87).

Lire aussi sur Terrestres, Roméo Bondon, « Penser depuis l’oiseau », décembre 2020.

S’accorder

C’est la raison pour laquelle Yong va également s’intéresser à certaines particularités de certain·es scientifiques. Ainsi, beaucoup de biologistes sensoriels ont fait des études artistiques, ce qui les rend capables de voir « au-delà des mondes sensoriels créés automatiquement par nos cerveaux », d’autres sont doté·es de « facultés divergentes » : l’une, qui étudie la vision des céphalopodes, ne peut reconnaître les visages ; l’autre, daltonien, étudie la vision de la couleur chez les papillons ; telle autre encore qui étudie les signaux visuels et vibratoires chez les paons voit les couleurs différemment selon qu’elle les regarde d’un œil ou de l’autre.

C’est aussi cela que nous nommons des « créations d’accord », mais il ne s’agit pas que de cela. Il s’agit, pour chacun de ces scientifiques de « s’accorder » (le terme anglais attunement serait ici parfait), de penser non dans la tête de l’autre, mais dans le monde de l’autre, le monde que l’autre crée par ses perceptions, ses intérêts, ses possibilités d’agir. Et pour ce faire, ielles doivent souvent rejouer tout ce que l’on croyait savoir, non seulement eu égard à nos propres manières corporelles, sensibles et perceptives d’être en tant qu’humain·es, mais également l’héritage de décennies de recherches. Il s’agit de se désaccorder de son propre monde, de ses propres usages. Et tel est bien le motif de l’enquête au long cours qu’a menée Ed Yong. Non pas nous décentrer (ne serait-ce pas nous arroger une fois encore la position du centre ?), non pas se mettre « dans la tête » d’un autre, mais chercher à habiter autrement un monde autre. Devenir sensible à d’autres choses, comme à la température et au temps qu’il fait ; apprendre à voir le monde non comme quelque chose devant nous (comme un tableau), mais comme un paysage qui nous entourerait, non seulement tout autour, mais au-dessus et en dessous. Un monde immense en fait.

Le livre a reçu comme sous-titre : « comment les animaux perçoivent le monde ». C’est l’occasion pour nous de revenir sur ce que nous nous entendons souvent dire : en l’occurrence, qu’il est impossible de se mettre dans la tête d’un animal. Que l’on ne pourra jamais « réellement » savoir ce qu’il pense ou comment il pense. Mais n’est-ce pas là le plus toxique des malentendus ? Ce qui nous attriste le plus dans ce type de mise en garde, de refus, ou de critique scientiste ou positiviste, c’est en fait qu’elle repose sur une conception, ou plutôt une ambition, d’un savoir « totalisant ». Un peu comme si ce qui doit être découvert devait être le miroir identique d’un réel qui attendrait d’être « dévoilé » — celles et ceux qui ont lu l’extraordinaire livre de Carolyn Merchant, La mort de la nature, verrait tout de suite dans cette ambition de dévoilement le produit d’une histoire des sciences qui porte encore les marques redoutables de l’inquisition.

Imaginer

Autant dire que cette conception du savoir, du rapport de ce que l’on sait avec le réel ne peut être que sans imagination. En revanche, les savoirs des scientifiques que nous aimons, parce qu’ils nous intéressent, parce qu’ils réussissent vraiment à modifier ce que nous savons et que ces savoirs ont des effets dans ce monde, ne peuvent apprendre de ceux qu’ils étudient qu’en spéculant, en approximant, en se défaisant, souvent sur le mode du jeu, des manières habituelles d’habiter le champ de nos perceptions — ce que Yong nomme « un saut imaginatif éclairé » — ne fut-ce que pour résister à la tentation de voir leur sens à travers les nôtres (p. 22) : « Au cours de ce voyage (…) nos intuitions seront nos plus grands handicaps et les fruits de notre imagination nos plus grands atouts » (p.23).

« Aucune créature ne peut tout percevoir, et aucune n’en a besoin »

Ed Yong

C’est d’ailleurs avec ce même terme que s’ouvre le livre, avec ses premiers mots : « Imaginez un éléphant dans une pièce. Un mammifère imposant. Une évidence massive. Imaginez une pièce assez vaste pour l’accueillir (…) Imaginez une souris qui se faufile dans la pièce en trottinant ». Nous voilà prévenu.es, voilà ce qui est attendu de nous : accepter l’épreuve de l’imagination. L’écriture d’Ed Yong, d’entrée de jeu, performe une mise en condition, c’est un dispositif. Il le reconnaîtra un peu plus loin, c’est bien de cela dont il s’agit lorsqu’il annonce les thématiques de chacun des chapitres « ensuite [lorsque nous aurons parcouru les chapitres sur des sens qui nous sont proches et encore facilement accessibles], tels des voyageurs sensoriels confirmés dont l’imagination a été pleinement préparée, nous ferons notre saut imaginatif le plus difficile dans le monde des sens étranges » (p. 26).

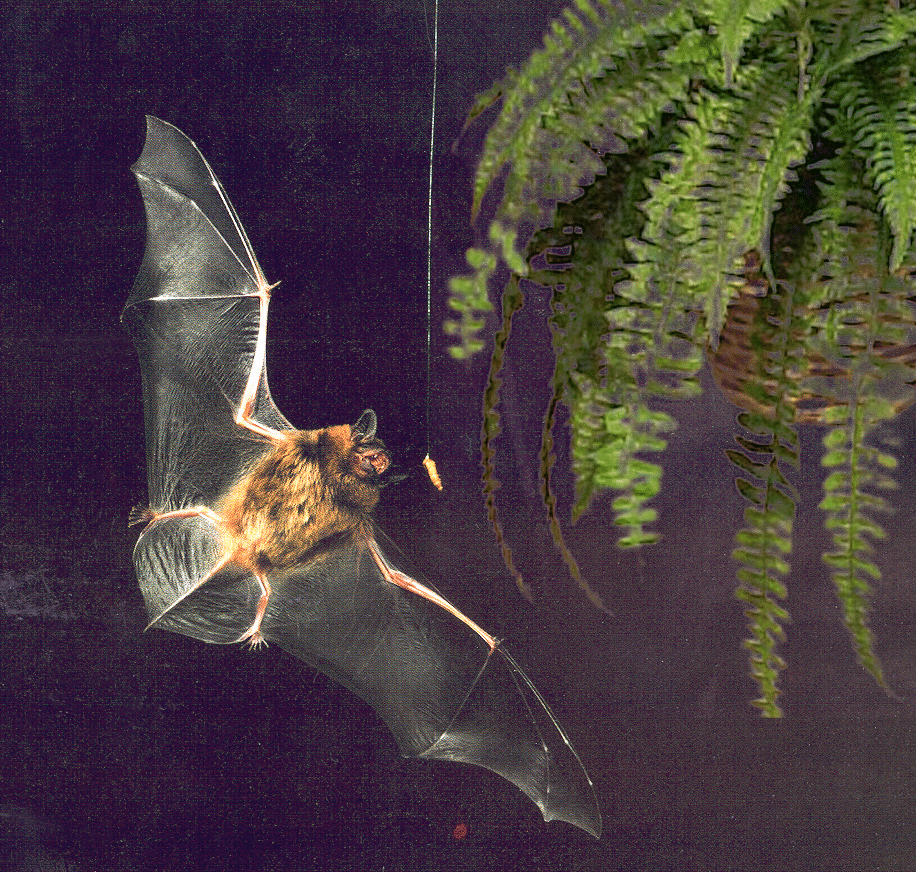

Attardons-nous d’abord encore un peu sur la première mise en scène, cette rencontre d’un éléphant et d’une souris dans une pièce. Arrivent ensuite un rouge-gorge, un hibou, une chauve-souris, un serpent à sonnette, une araignée, un moustique. Chacun de ces êtres va bouger, chanter, envoyer des signaux. Certains vont les percevoir, d’autres pas : chacun reçoit en fait une petite partie de ce que les autres accueillent sensoriellement, qui avec l’ouïe, qui avec le toucher, qui avec la vue, l’odorat, la thermoréception, celle des infrarouges, des ultrasons, des ultraviolets, des infrasons, des champs magnétiques, des courants électriques, des phéromones — parfois même avec une combinaison de plusieurs régimes de sensation. « Aucune créature ne peut tout percevoir, et aucune n’en a besoin » (p. 18). Pourquoi serions-nous différents ?

Peupler

Il ne s’agit donc pas de « révéler » des mécanismes perceptifs, mais de tenter de comprendre, d’habiter par l’imagination un monde « qui s’étend et s’approfondit » (p. 24). Et c’est bien là le but, le motif de ce livre, étendre et approfondir le monde. Le peupler. Ou plus précisément (et qui nous semble répondre à la tentation toxique d’un savoir « totalisant »), osons un néologisme inspiré de William James, de le « pluriversifier », de le reconnaître comme un « plurivers6 ». Un monde compris comme une pluralité de mondes hétérogènes aux connexions et aux frontières mobiles, « un monde, comme l’écrivait James, ni enroulé sur lui-même, ni clos ». Cherchez les connexions, vous ouvrirez des portes d’univers, et ce sont des expérimentations : écoutez les petits suceurs de sève que sont les membracides, et vous vous apercevrez, propose Yong, que « les plantes sont parcourues de chants vibratoires », suivez un chien en promenade, vous découvrirez que « les villes sont quadrillées d’un écheveau d’odeurs porteuses des biographies et des histoires de ses habitants7 » (p.24).

Ce sur quoi nous voudrions insister, c’est que l’observation est toujours médiée.

L’un de nous pourrait donner à cette démarche particulière de savoir un nom, celui de la « perspective éthologique8 ». L’adjectif « éthologique » permet d’insister sur un aspect qui traverse le livre d’Ed Yong lorsqu’il décrit le travail des scientifiques, mais qui est largement effacé au moment où il commente ce travail, à savoir que l’imagination est une condition nécessaire, mais non suffisante pour approcher les perspectives animales. Il faut en outre approcher les animaux qui font exister ces perspectives, les observer et éventuellement interagir avec eux : « pour comprendre l’Umwelt d’un autre animal, il faut observer son comportement » (p. 186).

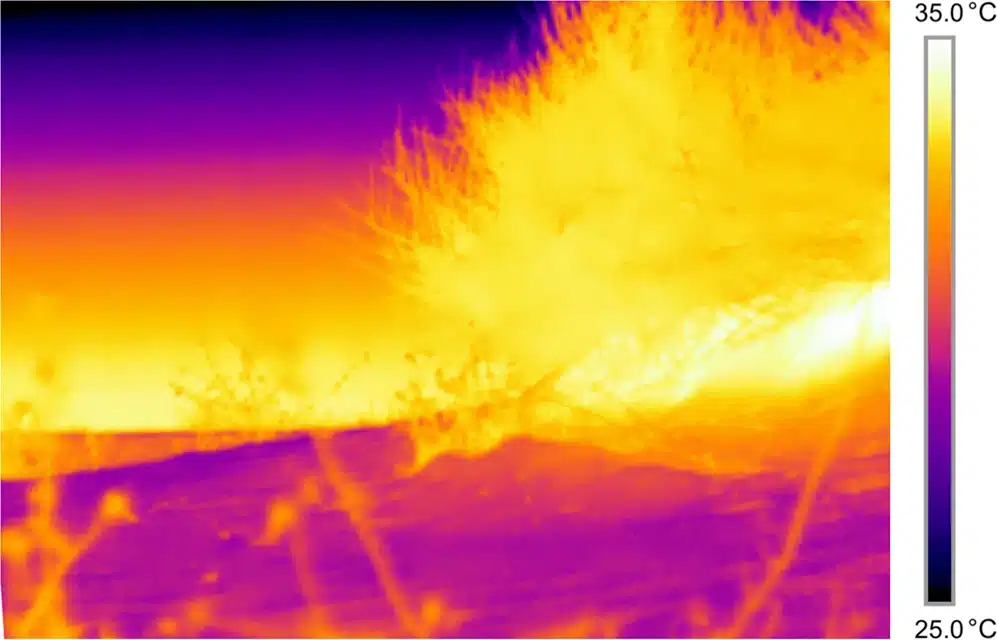

Ce sur quoi nous voudrions insister, c’est que l’observation est toujours médiée. Il faut des caméras infrarouges pour étudier les mouvements de serpents à sonnette dans l’obscurité. Des haut-parleurs et une pièce isolée phoniquement pour évaluer les bruits qui sont entendus par les grenouilles túngara. Des radars pour se rendre compte que les baleines communiquent (ou du moins sont « en contact acoustique ténu », p. 274) à travers des milliers de kilomètres de distance. Des programmes informatiques pour ralentir les enregistrements sonores afin d’entendre la musique qu’émettent des oiseaux tels que les diamants mandarins et confirmer en même temps ce que « les passionnés d’oiseaux soupçonnent depuis longtemps, [en l’occurrence] que l’ouïe d’un oiseau capte beaucoup plus de détails par unité de temps que la nôtre » (p. 265).

Toutes ces technologies sont autant de bricolages que les éthologues s’efforcent de mettre au point pour approcher les perspectives animales. Qu’elles soient simples ou avancées, ces technologies n’offrent jamais d’accès immédiat aux mondes animaux : « Pour apprécier les couleurs que voit un autre animal, il ne suffit pas d’ajouter un filtre Instagram à votre vision » (p. 127). La description fine des médiations permet d’éviter l’illusion du Double Clic que critiquait Bruno Latour, l’illusion qu’on peut passer d’un état d’ignorance à un état de connaissance en un clin d’œil, en un ou deux clics tout au plus, par lesquels on pourrait passer du rien au tout, sans effort ni transformations9.

Tout au contraire, la description minutieuse qu’Ed Yong confère aux dispositifs d’observation scientifique sert de rempart à ce que Donna Haraway appelait, quant à elle, l’illusion de la mobilité infinie. Ce qu’elle affirmait dans son article séminal « Les savoirs situés » à propos des images qui tentent de montrer comment le monde est vu par une abeille vaut tout autant pour Un monde immense dans son ensemble : « Toutes ces images du monde [et tous les chapitres du livre de Yong] ne devraient pas être des allégories d’une mobilité et d’une interchangeabilité infinies, mais plutôt des allégories de l’élaboration de spécificités et de différences ainsi que du soin affectueux avec lequel certaines personnes s’efforcent d’apprendre à voir fidèlement à partir du point de vue d’un autre10 […] ».

Ce qui importe

La perspective élaborée par Ed Yong peut être dite éthologique pour une autre raison également. Dès lors qu’on approxime la perspective d’un autre animal, une question s’impose de manière récurrente : « Si les dichromates peuvent croître et prospérer avec quelques dizaines de milliers de couleurs, à quoi des millions de couleurs peuvent-elles bien servir aux trichromates ? » (p. 112). « Mais puisque les mantes ont déjà 12 catégories de photorécepteurs, à quoi six récepteurs supplémentaires spécialisés dans l’analyse de la polarisation de la lumière pourraient-ils bien leur servir ? » (p. 138), « Mais puisqu’un tel rayonnement [infrarouge] s’amenuise rapidement avec la distance, à quoi pourrait-il bien servir à un animal [le loup] qui a déjà une ouïe et un odorat très développés ? » (p. 187). Voilà donc la question éthologique : à quoi peuvent-elles bien servir, ces perspectives ? En quoi sont-elles importantes pour les êtres qui les ont développées ?

Pour répondre à cette question, Yong se met à raconter les us et coutumes des animaux : que mangent-ils ? À quel moment de la journée ? À quel endroit ? Comment s’accouplent-ils ? Qu’est-ce qui les séduit ou les rebute ? Avec qui communiquent-ils ? À quelle distance, dans quel milieu (aquatique, aérien) ? Qui sont leurs prédateurs et comment s’en protègent-ils ? Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, si les calmars géants ont les plus grands yeux de tous les animaux (des yeux de la taille d’un ballon de football), c’est pour apercevoir de loin les grands cachalots (leurs principaux prédateurs) : « Les grands cachalots ne produisent pas leur propre lumière. Mais, tel un submersible descendant dans les profondeurs, lorsqu’ils heurtent des petites méduses, des crustacés ou des planctons, ils déclenchent chez eux des éclairs de bioluminescence. Avec ses yeux d’une grandeur disproportionnée, le calmar est capable de voir ces scintillements caractéristiques à 120 mètres, distance suffisante pour pouvoir prendre la fuite » (p. 103).

Approcher une perspective, c’est donc plonger dans les milieux des animaux. Ed Yong parle de perspective ou de point de vue, mais on pourrait tout aussi bien évoquer des points d’ouïe, des points d’odorat, des points de vibration ou d’autres sens encore, car l’auteur leur octroie à tous voix au chapitre. On devrait aussi les concevoir comme des « points de vie11) », car toutes ces manières de percevoir sont autant de manières de vivre.

Une dernière raison d’appeler ces perspectives « perspectives éthologiques », c’est qu’elles nous invitent à modifier nos comportements. En effet, « au lieu d’entrer avec prudence et respect dans les Umwelten des autres animaux, nous leur infligeons notre propre Umwelt en les bombardant de stimulus de notre fabrication » (p. 396). Ainsi en va-t-il de toutes ces « pollutions sensorielles » qui, comparativement à d’autres formes de pollutions, sont moins souvent mentionnées : « À cause de nous, la lumière empiète sur la nuit, le bruit chasse le silence et de nouvelles molécules polluent l’eau et les sols. Nous détournons l’attention des animaux de ce qu’ils devraient percevoir, nous noyons leurs signaux vitaux en les leurrant dans des pièges sensoriels, comme les papillons de nuit sont attirés par la lumière d’une flamme » (pp. 396-7). En agrandissant le monde, en le pluriversifiant, Yong ne cherche pas à le rendre solide et indestructible, mais en montre toute la fragilité, tous les rapports subtils et instables entre les êtres et les perspectives — trop de lumière, trop de bruit, trop de signaux olfactifs mettent en péril même le plus immense des mondes.

Pour aller plus loin, lire aussi Frans de Waal, « L’invasion silencieuse. La primatologie d’Imanishi et les préjugés culturels dans les sciences », janvier 2022.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- La traduction du titre en français, vraiment malheureuse, donnait : Moi, microbiote, maître du monde.

- En sachant toutefois dans quel monde nous vivons : les entreprises et les armées n’ont évidemment pas manqué de voir le profit qu’il y avait à tirer des innombrables possibilités de biomimétisme qu’offraient chaque découverte à la rétro-ingénierie.

- Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, Arles, Actes Sud, 2020.

- L’analyse du travail de Barbara Smuts par Donna Haraway figure dans le livre de cette dernière : Quand les espèces se rencontrent, La Découverte, 2021.

- Et si l’on veut bien se souvenir que la vision se constituait à l’origine de tentacules chémosensibles, qu’elle a été bricolée au départ d’un système servant au départ à percevoir les odeurs et le toucher, le tableau se complique encore (note, p. 85).

- Pour le philosophe William James dans A Pluralistic Universe (1909), il ne peut y avoir de savoir « global », mais un savoir dont nous savons qu’il y aura toujours quelque chose ou quelqu’être qui échappe à notre connaissance, qui se trouvera encore non-considéré ; le plurivers, dit-il encore, ressemble plus à une république fédérale qu’à un royaume. Cette notion de plurivers a largement fécondé les penseures de la décolonisation.

- « Faire voler un cerf-volant permet, qui sait, de penser comme le vent. » concluait Sophie Krier à l’issue de sa correspondance avec Tim Ingold, « Habiter le monde et être habité », Perspectives, 2021, 2 : 89-110.

- Thibault De Meyer, Qui a vu le zèbre ?, Les Liens qui libèrent, 2024.

- Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence, Paris, La Découverte, 2012, p. 103.

- Donna Haraway, « Les savoirs situés : la question de la science dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle », trad. Denis Petit, Manifeste cyborg et autres essais, pp. 102-142, Paris, Exils, 2007,p. 118 (traduction légèrement modifiée).

- Selon la belle expression que nous trouvons tant chez Emanuele Coccia (La vie des plantes. Une métaphysique du mélange, Payot-Rivage, 2016, que chez Bruno Latour (Où atterrir, La Découverte, 2017

L’article Aux sens larges : comment l’éthologie agrandit le monde est apparu en premier sur Terrestres.

La rédaction de Terrestres

Texte intégral (3832 mots)

Temps de lecture : 10 minutes

Essais · Le Réveil des peuples de la Terre & Futur ancestral · Ailton Krenak

Ailton Krenak, une voix majeure des peuples indigènes du Brésil, a sillonné la France il y a quelques semaines, pour la première fois, à l’occasion de la publication de deux de ses ouvrages par les éditions Dehors : Futur ancestral et Le Réveil des peuples de la Terre, qui font suite aux Idées pour retarder la fin du monde en 2020.

Il appartient à un territoire du Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil, où il a habité et grandi sur les rives d’un affluent du Watu, fleuve sacré et grand-père du peuple Krenak. Le Watu, nom krenak du Rio Dolce, a été profané et gravement pollué en 2015, suite à la rupture de deux barrages qui retenaient les boues toxiques d’extraction minière de la firme transnationale Vale. Un nouveau traumatisme pour ce peuple, qui s’ajoute à celui de la colonisation et des multiples exils forcés. Après l’expulsion des lieux de son enfance, Ailton Krenak s’est alphabétisé et s’est engagé pour la reconnaissance du droit des peuples indigènes à vivre sur leurs terres, avec leurs cultures et leurs cosmovisions.

Dans les années 1980, années du réveil, il œuvre en Acre avec Chico Mendes pour une Alliance des peuples de la forêt, réunissant des peuples autochtones, les seringueros, ouvriers agricoles venus du Nord-Est pour extraire le latex des hévéas, les ribeirinhos, qui vivent le long des rivières, et plus tard des communautés quilombolas, formées à l’origine par des esclaves qui fuyaient les plantations coloniales. Une « alliance affective » de communautés différentes, résultat d’affinités existentielles, qui au lieu des rivalités pour la propriété et l’échange, ont scellé des liens autour des usages de la forêt, d’un « corps-territoire » vivant au lieu d’une plateforme de ressources.

Cette expérience, qui le conduit à rédiger l’article de la Constitution brésilienne de 1988 pour la reconnaissance des droits des peuples indigènes, lui inspire l’idée de la Florestania, qu’on pourrait traduire maladroitement par « Citoyenneté de la forêt ». Une citoyenneté reconnue pour les peuples de la forêt, pour les marges et non plus seulement ceux des cités, devenues métropoles dévoreuses de la Terre. La Florestania repeuple les imaginaires et les ouvre à la forêt, chassée par la monoculture du « peuple-marchandise », selon les termes de son ami Davi Kopenawa, avec qui il a lutté contre les orpailleurs en territoire Yanomami.

Au lieu de brésilianiser les indigènes qui auraient été « découverts », Ailton Krenak propose ainsi d’indianiser les blancs venus occuper leurs territoires. C’est un renversement de perspective, une anthropologie inversée dirait Viveiros de Castro, qui a écrit la préface du Réveil des peuples de la Terre. Le temps est lui-même inversé dans un « futur ancestral », qui fait cohabiter des temporalités habitées, concrètes, enchevêtrées, au lieu du temps unidirectionnel, écrasant le passé pour se tourner vers un futur prévisible. Comment ces « spécialistes de la fin du monde », comme les appelle Viveiros de Castro, ont-ils survécu ? « Nous ne survivons pas à la fin du monde, c’est quelque chose du monde qui survit et nous survivons avec lui », écrit Krenak.

De ce travail historique et philosophique, traversé de cosmovisions plurielles et d’une poétique de la vie, je n’ai restitué ici que quelques fragments, qui disent à quel point ces livres sont une adresse importante au monde occidental et aux questions brûlantes qui nous traversent.

Geneviève Azam

► Le Réveil des peuples de la Terre & Futur ancestral, d’Ailton Krenak, Dehors, 2025

Inscrivez-vous pour recevoir, tous les quinze jours, nos dernières publications, le conseil de lecture de la rédaction et des articles choisis dans nos archives, en écho à l'actualité.

Film · Petit paysan · Hubert Charuel

Voir (ou revoir) Petit paysan, sorti en salles en 2017, dans une actualité agricole tonitruante, entre des débats législatifs qui confirment la domination du modèle productiviste et un salon de l’agriculture qui se fait le théâtre du lynchage de la moindre perspective de transition écologique, ce film poignant nous plonge dans un univers tout en demi-teintes et révèle la beauté, la dureté et les paradoxes du monde agricole.

Pierre Chavanges a repris la ferme laitière de ses parents. Une mère envahissante, un père discrètement affectueux, une sœur vétérinaire, un vieux voisin légèrement sénile, la ferme, le troupeau, le jeune éleveur trime au milieu de cette petite communauté de destins entremêlés, à la fois solidaire et étouffante.

Le réalisateur, lui-même fils d’agriculteurs, dépeint avec finesse une sociabilité rurale faite de journées de travail immenses, d’amitiés tissées de longue date qui tiennent à quelques fils tendus entre une matinée de chasse et une soirée au bowling, d’amours naissant dans l’espace contraint du restaurant du village et des attentes familiales.

Le soir, Pierre s’abîme dans les méandres d’internet où il traque informations et témoignages concernant la fièvre hémorragique dorsale, une maladie qui affecte les troupeaux bovins. Au nom du principe de précaution, les autorités sanitaires ont ordre d’abattre l’ensemble du troupeau si une contamination se déclare.

Après l’avoir aidée au vêlage, Pierre s’inquiète de la faiblesse de sa vache Topaze. Sa sœur vétérinaire le rassure, il s’agit d’une simple mammite, mais l’angoisse du jeune éleveur est telle qu’elle décide d’avertir les services vétérinaires départementaux, comme pour le punir de sa paranoïa. La nuit suivante, l’état de Topaze s’aggrave et le diagnostic redouté se confirme. Si la DDPP découvre l’animal malade, c’est tout son troupeau qui est condamné. Un terrible engrenage se met alors en place.

« Et si je le dis, il se passe quoi ? Moi je sais rien faire d’autre. J’ai jamais rien su faire d’autre. »

Sans la moindre insistance didactique, le film révèle la complexité de la condition paysanne :

Complexité des relations entre les éleveurs et leurs animaux, à la fois outils de production, partenaires de travail et êtres sensibles avec lesquels on partage sa vie. « Tu as tué une vache » lui dit sa sœur. « J’ai sauvé les vingt-cinq autres » répond-il. La douceur des gestes de Pierre, la tendresse de la caméra qui semble caresser le flanc des vaches disent avec sensibilité l’attachement de l’éleveur à ses godelles.

Complexité des relations entre différents modèles agricoles. Avec ses trente vaches, la ferme de Pierre relève de la paysannerie. Et pourtant, chaque vache est taguée, ses variables consignées dans un « petit carnet » contrôlé mensuellement par la coopérative, tout est compté, contrôlé, testé. La petite exploitation familiale se trouve encastrée dans des logiques productives et sanitaires qu’on pourrait croire réservées à l’agriculture industrielle.

Complexité, enfin, de nos relations à l’alimentation et à la santé, alors que nous avons créé les conditions matérielles de la catastrophe permanente. Les épizooties ne sont que la phase aiguë d’un rapport pathologique au monde animal, notre promptitude à les gérer par le massacre de milliers d’animaux sains dévoilant une forme particulièrement scandaleuse et spectaculaire d’un déni plus profond de la vie et du droit animal.

Les images sont saisissantes, la musique hypnotique, l’angoisse et la maladie circulent de l’éleveur à ses vaches, nous infiltrent. Le film avance et le piège se referme. On ne sait plus trop qui veut sauver quoi. Ses bêtes, son boulot, Bignou le petit veau orphelin qu’on lave dans la baignoire et qui dort sur le canapé, sa vie…

C’est un film beau et triste comme une impasse, qui ne donne pas de réponse mais nous invite à poser quelques bonnes questions.

Virginie Maris

► Petit paysan de Hubert Charuel, Domino Films, 2017

Récit · La ville d’après. Détroit, une enquête narrative · Raphaëlle Guidée

Voilà un livre fort utile qui aurait sans doute évité certaines impasses à une partie de la collapsologie. En prenant pour objet la ville de Détroit, Raphaëlle Guidée, spécialiste de littérature comparée, démontre l’incroyable violence des catastrophes lentes. Plutôt que le spéculatif catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuy, l’autrice pratique un « catastrophisme empirique » : l’examen minutieux d’une « expérience historique de précarisation collective ».

La ville américaine est le berceau du fordisme. À la fin des années 1920, 100.000 ouvriers y travaillent ; en 1955, 2 millions d’habitant·es y vivent. En 2020, alors que la population américaine a doublé, la ville a perdu les deux tiers de ses habitants. Que s’est-il passé ?

Si le déclin de la ville commence lentement dès les années 1950, Détroit plonge avec la crise de 2008 et fait faillite en 2013. Maisons et immeubles sont abandonnés par milliers ; dans le sillage des habitant·es qui quittent la ville, on déménage même les morts des cimetières. À partir d’une grande variété de sources et d’angles d’analyse, l’autrice déplie toutes les étapes des différentes métamorphoses de la ville. Les inégalités sont immenses : les quartiers pauvres, très pollués et dont les services publics disparaissent, sont habités à 80% par des Noir·es, tandis que les riches banlieues alentours comptent moins de 2% d’Afro-américains.

Raphaëlle Guidée se tient à bonne distance critique des récits qui célèbrent naïvement le retour de la nature ou les utopies nées de la ruine, des discours catastrophistes et des thuriféraires d’un capitalisme toujours capable de renaître de ses cendres. Ces trois récits ont généralement en commun d’occulter les centaines de milliers d’habitant·es qui sont restés vivre à Détroit et leurs pratiques d’entraide, et de négliger le racisme environnemental et la ségrégation spatiale.

Une des villes les plus prospères du pays le plus riche du monde a effectivement connu un effondrement (ruine économique, défaillance des institutions politiques et des services publics, délabrement des infrastructures techniques). Pour autant, tout ne s’est pas effondré. Raphaëlle Guidée souligne l’ambivalence et les mille nuances de l’effondrement : des communautés se sont organisées pour faire face aux pénuries et des capitalistes opportunistes se sont enrichis. L’eau potable a manqué, mais des potagers ont permis d’accéder en partie à une auto-subsistance (sur des terres polluées).

Après d’autres, ce livre rappelle que le capitalisme échappe sans cesse aux verdicts que la grande colère des faits dresse pourtant contre lui. L’expérience de Détroit démontre que la survenue d’une catastrophe majeure du capitalisme n’altère pas la puissance du système qu’il l’a engendrée. Laissé à lui-même, l’effondrement exacerbe l’ensemble des maux et les concentrent sur les pauvres, spécialement les non-blancs. La suite du monde ne pourra être que le résultat d’une bifurcation provoquée activement par des individus reliés à des collectifs, veillant à stopper les acteurs et les logiques du désastre.

Quentin Hardy

► La ville d’après. Détroit, une enquête narrative de Raphaëlle Guidée, Flammarion, 2024

BD · Environnement toxique · Kate Beaton

Sans doute connaissez-vous cette BD, auquel cas vous avez peut-être dévoré ses 400 pages comme moi (et comme Barack Obama, qui en a fait l’un de ses livres préférés de l’année 2022). Kate Beaton, dessinatrice canadienne, y raconte comment, à 21 ans, elle a quitté son île de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse pour trouver un travail dans l’industrie des sables bitumineux de l’Alberta alors en pleine explosion. Objectif : solder son prêt étudiant.

En 2005, le pétrole de l’ouest aspire une partie des habitant·es de l’est, qui se ruent vers cet eldorado noir à des milliers de kilomètres, faute de travail à la mine, à la mer ou à l’usine. Kate est donc loin d’être la seule. Mais sur place, elle est esseulée. Welcome to Fort McMurray, ambiance raffinerie, bulldozer et froid polaire. Pour Kate, c’est le début d’une rude période de deux années entre camps, dépôts d’outils et bureaux administratifs. Elle mettra longtemps avant d’en faire le récit.

En entamant le livre, je me suis souvenue des reportages qui, voilà plus de quinze ans, révélaient les ravages de l’extraction de sable bitumineux, ce « pire des pétroles » contre lequel les écologistes étaient vent debout. Voilà, pensais-je, l’« environnement toxique » du titre. Perdu : c’est d’un autre environnement toxique qu’il s’agit. De genre humain. Et surtout masculin.

50 hommes pour 1 femme, c’est le ratio qui prévaut dans cette industrie hors du « monde normal », qui semble transformer la plupart des mecs en lourdauds ou en agresseurs. D’emblée, Kate est l’objet d’un harcèlement constant, auquel elle résiste tout en l’analysant — ce qui est fait avec gravité, dérision et humour tout au long du livre. Que faire avec ces hommes ? Est-ce vraiment le site qui les rend ainsi ? Qu’en est-il du « monde normal » ? « J’essaie de me rappeler qu’il y a beaucoup d’hommes qui ne m’embêtent jamais », dit régulièrement la jeune Kate, réduite à relativiser.

Mais l’environnement naturel est bien là, lui aussi, qui apparaît au fil des pages à travers un renard à 3 pattes, des bisons ou cette plante de bureau qu’il est presque incongru de maintenir en vie « pendant qu’on tue tout le reste dehors ». Jusqu’à ces centaines de canards migrateurs morts de s’être posés dans un bassin de résidus puissamment toxique, et qui donnent son titre original à la BD — Ducks. La compagnie pétrolière avait oublié d’actionner les canons effaroucheurs.

Plus discret dans la BD, et pourtant central dans la réalité, ainsi qu’on le comprend dans la postface de l’ouvrage : le sort des communautés des Premières nations. Les industries pétrolières se sont non seulement installées sur leurs terres mais elles les cernent de leurs pollutions, les tuant lentement. Kate Beaton ne fait pas semblant d’avoir vu et su : bien que diplômée en anthropologie, ce n’est qu’en 2008 qu’elle découvre le témoignage poignant d’une membre de la communauté Cree. La même année, aux États-Unis, naissait le slogan Drill, baby, drill!… qu’on aurait préféré pouvoir oublier.

Emilie Letouzey

► Environnement toxique de Kate Beaton, Casterman, 2023

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article Les conseils des Terrestres #3 est apparu en premier sur Terrestres.

Bon Pote

Actu-Environnement

Amis de la Terre

Aspas

Biodiversité-sous-nos-pieds

Bloom

Canopée

Décroissance (la)

Deep Green Resistance

Déroute des routes

Faîte et Racines

Fracas

F.N.E (AURA)

Greenpeace Fr

JNE

La Relève et la Peste

La Terre

Le Lierre

Le Sauvage

Low-Tech Mag.

Motus & Langue pendue

Mountain Wilderness

Negawatt

Observatoire de l'Anthropocène