30.10.2025 à 11:55

Les fantômes des pesticides hantent nos environnements pour longtemps

Texte intégral (2981 mots)

De l’autre côté du miroir d’eau paisible des étangs, on rencontre en réalité de véritables « fantômes moléculaires » laissés par les pesticides utilisés pour l’agriculture. Même lorsque la substance originelle a été depuis interdite, ses produits de transformation – parfois plus toxiques – peuvent persister longtemps. Et si l’on envisageait les étangs différemment ? Les considérer comme des archives biochimiques des pollutions passées pourrait nous aider à améliorer la surveillance sanitaire et à prendre de meilleurs décisions réglementaires aujourd’hui.

Sous la surface calme des étangs (et, en particulier, des étangs agricoles) se cache une contamination invisible mais omniprésente. Sur l’ensemble des substances chimiques surveillées en milieu aquatique, 86 % sont des produits de transformation de pesticides plutôt que des pesticides eux-mêmes. Ce paysage est dominé par des dérivés du chlorothalonil, pesticide pourtant interdit en Europe et en Suisse depuis 2019, qui ont depuis été détectés d’abord en Suisse, puis signalés au sein d’unités françaises de traitement de l’eau potable.

Ces « fantômes moléculaires », souvent ignorés des suivis classiques, sont pourtant impliqués dans la dégradation silencieuse de la qualité des eaux. Dans une recherche scientifique publiée en 2025, nous avons mis en évidence qu’ils modifient le comportement et le métabolisme de petits crustacés d’eau douce (ici, Gammarus roeseli) utilisés comme sentinelles biologiques.

À la fois témoins et victimes des pollutions chimiques successives de l’environnement, ces organismes livrent une histoire préoccupante, inscrite dans le vivant, que les simples mesures chimiques ne permettent pas de lire.

La mémoire chimique des étangs

Les étangs ne sont pas de simples plans d’eau, mais des archives vivantes de l’activité humaine environnante. Souvent connectés aux rivières, ils s’imprègnent de l’héritage chimique des pratiques agricoles, à travers les métabolites de produits phytopharmaceutiques, ou produits de transformation (PT), qui en résultent.

Quand bien même un pesticide est amené à être retiré du marché, son empreinte chimique demeure. Des PT issus de la dégradation d’une molécule mère peuvent ainsi persister longtemps dans l’eau, dans les sédiments ou dans les organismes vivants. Longtemps invisibles, car peu connus et peu étudiés, ils rappellent que la contamination environnementale n’est pas qu’une affaire du présent, mais aussi une mémoire du passé.

Nous vivons ainsi avec les cicatrices laissées par des produits chimiques utilisés à d’autres époques, lorsque leurs effets étaient encore mal connus. Et pourtant, nous continuons de répéter la même erreur : autoriser la commercialisation de produits aux effets mal compris. Nous déléguons alors de nouveaux problèmes à nos enfants.

Même lorsqu’on interdit un pesticide, ses descendants sont toujours là

L’herbicide atrazine, interdit depuis 2003, illustre très bien le problème. Ses métabolites sont encore détectés vingt ans après son interdiction dans de nombreuses masses d’eau françaises.

Les progrès de la recherche et les nouvelles connaissances acquises ont conduit à des réglementations plus strictes, comme le Règlement européen (CE) no 1107/2009, qui exclut l’autorisation de mise sur le marché de substances persistantes ou qui s’accumulent dans les organismes.

La relation entre l’humain et son environnement reste complexe. L’histoire que nous commençons à lire grâce aux outils analytiques mobilisés en écotoxicologie, qui intègrent à la fois des approches chimiques et biologiques, devrait éclairer nos choix présents et nous permettre d’éviter de les regretter demain.

Le fongicide chlorothalonil, interdit en 2019, fournit un exemple récent de ce décalage entre décision réglementaire et réalité environnementale. Son métabolite R471811 est aujourd’hui retrouvé dans de nombreuses eaux de surface et souterraines européennes. Il n’existe a priori pas de preuves qu’il présente un risque avéré, mais cela pourrait être réévalué dans cinq, dix ou trente ans.

Ces reliquats chimiques révèlent l’inertie propre des cycles environnementaux, souvent difficiles à cerner ou à mesurer. Ils soulignent aussi les limites de nos politiques de retrait, capables de réagir vite, mais impuissantes face à la persistance du passé et à la multiplicité des substances chimiques encore autorisées (422 en Europe en octobre 2025.

Expositions chimiques invisibles, ou difficiles à cerner ?

Les milieux aquatiques sont exposés à une mosaïque de contaminants que les scientifiques appellent exposome chimique, c’est-à-dire l’ensemble des substances auxquelles un organisme ou un écosystème est exposé au cours de sa vie.

Si les substances actives sont surveillées via la réglementation européenne, les PT passent souvent sous le radar. Un seul pesticide peut engendrer plusieurs molécules filles, parfois plus durables et plus mobiles que la molécule mère. Les connaissances sur leur toxicité sont encore très lacunaires, avec peu de tests de toxicité, peu de standards analytiques et très peu de données sur leurs effets cumulés. Ainsi, une part importante du risque nous échappe encore.

Dans un travail antérieur, mené en 2024, sur les étangs agricoles du nord-est de la France, nous avions déjà montré que plus d’une molécule détectée sur deux était un PT encore dépourvu de profil écotoxicologique connu. En d’autres termes, une partie du risque reste littéralement dans l’ombre.

À lire aussi : « L’envers des mots » : Exposome

Des crevettes pour sonder l’eau des étangs

Les grands cours d’eau font l’objet de suivis réguliers. Les étangs, eux, sont les parents pauvres de la limnologie (c’est-à-dire la science des lacs) et restent peu étudiés. Pourtant, ils ponctuent nos paysages et abritent souvent une large biodiversité constituée de poissons, d’oiseaux, de batraciens, de reptiles, d’insectes et de végétaux divers. Ils jouent aussi un rôle d’interface entre terres agricoles et nappes souterraines. Exposés aux polluants au fil du temps, ils jouent un rôle de « mémoire tampon » entre terres cultivées et milieux naturels, entre les eaux de surface et les nappes souterraines.

Pour explorer cette mémoire chimique, notre équipe a eu recours à une approche de biosurveillance active, où l’on utilise le vivant pour évaluer la qualité de l’eau. Cette méthode consiste à confronter des organismes sentinelles à l’environnement étudié afin d’observer leurs réactions biologiques, en parallèle de l’analyse chimique dite de l’exposome, décrit précédemment (l’ensemble des substances auxquelles le milieu est exposé, et de facto, nous aussi).

Croiser ces deux lectures, chimique et biologique, permet d’obtenir un indicateur global de l’état de santé d’une masse d’eau bien plus représentatif que la simple mesure de concentrations d’une liste de contaminants strictement définis.

Concrètement, nous avons placé dans sept étangs lorrains implantés le long d’un gradient de terres agricoles aux pratiques diversifiées (sans activité agricole, en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle) de petits crustacés d’eau douce, Gammarus roeseli, enfermés dans de fines cages perméables.

Ces gammares, discrets habitants des rivières, sont de véritables sentinelles biologiques. Leur respiration, leurs mouvements et leurs activités enzymatiques reflètent fidèlement la qualité du milieu où ils vivent. Pendant une semaine, ces organismes ont été exposés à l’eau et leur état de santé a été suivi. En parallèle, dans chaque étang, 136 substances (herbicides, insecticides, fongicides, et leurs PT) ont été recherchées.

Les résultats montrent une prédominance écrasante des produits de transformation, qui représentaient 86 % des contaminants détectés, dominés par les dérivés du chlorothalonil et du métazachlore.

Les gammares ont survécu, mais leur comportement et leur métabolisme ont changé. Ralentissement des déplacements, troubles de la respiration et activation des mécanismes de détoxification traduisent le signal précoce d’un potentiel stress toxique. Ces réactions biologiques confirment que la contamination, bien qu’étant une affaire de chimie, s’inscrit profondément dans le vivant. En d’autres termes, les organismes racontent ce que les analyses chimiques ne suffisent pas toujours à voir.

De la science au terrain : comment gouverner l’invisible ?

Reste à savoir comment intégrer au mieux ces signaux biologiques et cette mémoire chimique dans les décisions publiques et réglementaires.

Aujourd’hui, la surveillance réglementaire reste essentiellement centrée sur les substances actives autorisées. Pourtant, le risque dépasse largement ces molécules. Il s’étend dans le temps, change de forme, interagit avec d’autres contaminants et varie selon les conditions environnementales. L’environnement et sa biodiversité sont aussi le siège d’une diversité de voies de transformation et de transfert des contaminants.

La surveillance doit donc évoluer, élargir les listes de substances suivies, développer les outils biologiques, et, surtout, agir avec précaution dans un contexte où tout ne peut être mesuré ni anticipé : il serait illusoire de vouloir tout tester et suivre toutes les substances possibles et imaginables. L’enjeu est donc surtout de prioriser les composés les plus à risque et de protéger les milieux les plus vulnérables.

Il existe ainsi trois leviers pour mieux protéger les milieux aquatiques :

élargir la couverture analytique, c'est-à-dire les méthodes et techniques utilisées pour identifier et quantifier les PT issus de la dégradation des pesticides dans les suivis de routine,

renforcer les outils biologiques capables de traduire la complexité chimique en signaux écologiques mesurables, par exemple, le recours à des organismes sentinelles,

enfin, prioriser localement les actions de gestion (par exemple, rotation des cultures, zones tampons sans traitement, meilleure gestion des effluents et du ruissellement, ou encore l'aménagement de réseaux de drainage) adaptées aux usages et aux vulnérabilités des territoires.

De récentes observations nous montrent que les dynamiques observées en Lorraine ressemblent à celles de sites agricoles en Suisse, dans le canton de Genève. Nous menons depuis l’été 2025 des recherches avec la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (Hépia) à ce sujet.

Ces enjeux de pollution franchissent donc les frontières, mais les solutions doivent émerger localement, en combinant restauration de zones tampons (qui permettent d’atténuer les transferts de contaminants d’origine agricole vers les milieux aquatiques), diversification des pratiques et surveillance chimique et biologique intégrée.

Une écologie de la mémoire

Les étangs sont les miroirs de nos paysages agricoles, mais en constituent surtout des archives. Ils accumulent, filtrent et témoignent des usages passés. Reconnaître cette mémoire chimique, c’est accepter que certaines traces mettent des décennies à s’effacer.

Les produits de transformation des pesticides ne sont ni marginaux ni nouveaux. Ils incarnent une génération de micropolluants qui s’ancre dans la mémoire chimique de nos agroécosystèmes. Les inclure, les considérer, c’est comprendre qu’un étang, aussi petit soit-il, peut raconter une histoire de pollutions passées, mais aussi celle d’une vigilance à retrouver.

À l’heure où les politiques de transition agricole s’accélèrent, prendre en compte ces produits de transformation est essentiel pour éviter que ces fantômes chimiques ne pèsent sur les générations futures. Ce que nous faisons aujourd’hui s’inscrira dans la mémoire environnementale de demain. À nous de choisir l’histoire que ces étangs raconteront aux générations futures.

Gaspard Conseil a reçu des financements de l'Office français de la biodiversité (OFB).

Damien Banas a coordonné le projet CABARETox (ContAmination des matrices Biotiques et Abiotiques par les Résidus phytopharmaceutiques en Étangs : volet écotoxicologie), financé par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), dont sont issus les résultats présentés dans le présent article.

30.10.2025 à 11:10

Pourquoi l’écologie est d’abord une science

Texte intégral (2979 mots)

Souvent assimilée à un courant politique, l’écologie est avant tout une science à part entière, qui étudie les interactions du vivant avec son environnement. Pourtant, en France, ce terme est devenu symbole de militantisme au risque d’invisibiliser le travail précieux des écologues, alors même que leurs connaissances sont indispensables pour affronter la crise environnementale en cours.

Dans « l’Écologie est une science », publié par les éditions Belin, Sébastien Barrot, directeur de recherche à l’IRD, présente son domaine de recherche, encore trop méconnu du grand public. Nous reproduisons ci-dessous un extrait de son avant-propos.

À 10 ans, quand on me demandait quel métier je souhaitais faire plus tard, je répondais « Un -logue quelconque. » Je disais par là que je voulais devenir archéologue ou paléontologue. J’ai mal tourné, je suis devenu écologue, chercheur en écologie, et j’ai commencé à écrire ce livre parce que personne ne sait ce que ça veut dire. Si tout le monde a une idée, juste ou non, de ce qu’est un chercheur, quasiment personne ne sait en France, en dehors du cadre académique, que l’écologie est une science.

Même aujourd’hui, en pleine crise environnementale, je dois expliquer les études que j’ai faites (un master et une thèse en écologie), et on me le fait répéter au moins trois fois car ça ne paraît pas possible. Les gens pensent souvent que j’ai étudié la biologie. Cela paraît beaucoup plus sérieux, mais ce n’est pas le cas. D’autres personnes imaginent que la seule préoccupation d’un écologue est de protéger les petits oiseaux, ou que je développe de nouveaux moyens pour recycler les déchets.

Ce sont deux thématiques importantes, cependant l’écologie scientifique n’a pas uniquement pour but la protection de la nature, et seul le recyclage des déchets organiques entre, en fait, dans le champ des compétences de l’écologie puisqu’il fait intervenir des organismes décomposeurs, comme des bactéries ou des vers de terre.

À lire aussi : L’écologie expliquée aux enfants et aux ados

Un seul terme pour de nombreuses réalités

La méconnaissance de l’écologie scientifique vient de trois facteurs complémentaires.

Tout d’abord, l’écologie est une science relativement jeune. Le mot a été inventé par Ernst Haeckel en 1866, mais les sciences écologiques ne se sont vraiment développées dans le monde académique qu’après la Seconde Guerre mondiale pour les Anglo-Saxons et durant les années 1970 en France. C’est donc un développement très récent, ce qui signifie que les bases de cette science doivent encore être consolidées, et sa structure affinée. Le système académique étant très conservateur, l’écologie scientifique a parfois du mal à trouver sa place parmi les disciplines plus anciennes. Malgré la gravité des problèmes environnementaux actuels, et contrairement à ce qu’on pourrait penser, il est souvent difficile d’augmenter le volume des enseignements d’écologie du primaire à l’université, et la recherche en écologie n’est pas particulièrement bien financée.

De plus, en France, le terme « écologie » est utilisé aussi bien pour désigner une science que des mouvements politiques environnementalistes ou verts, entraînant de fait une confusion entre le travail de recherche et l’action politique, ou même le militantisme. Il est important de souligner que, la plupart du temps, lorsque quelqu’un intervient dans les médias pour parler de protection de la nature, il s’agit d’un militant ou d’une militante (ou parfois même d’un chercheur d’une autre discipline !). Si ces derniers utilisent souvent les connaissances développées par l’écologie scientifique, ils ne sont pas chercheurs en écologie pour autant.

On pense facilement à de grandes figures, comme Hubert Reeves, qui ont joué et jouent un rôle important et utile dans la dissémination des savoirs et idées écologiques. Ces grandes figures médiatiques mêlent toujours dans leurs discours des messages environnementalistes et d’autres plus fondamentaux et proches des sciences écologiques. Tout cela entraîne des conséquences globalement positives, mais contribue à invisibiliser la science écologique et le travail des chercheuses et chercheurs qui la pratique. D’autant que dans les autres sciences (biologie, physique, chimie…), quand les médias ont besoin d’éclairages, c’est bien à un spécialiste du domaine que l’on fait appel en général.

Enfin, l’écologie est une science intégrative. C’est-à-dire qu’elle utilise les autres sciences (biologie, géologie, climatologie, chimie…) et qu’il est donc difficile de l’identifier en elle-même. Ce fonctionnement fait sa force, mais il rend son positionnement plus difficile. En effet, les systèmes académique et médiatique fonctionnent beaucoup « par boîtes » et la mauvaise identification d’une science et de ses spécialistes complique la prise en compte des connaissances qu’elle développe.

Cela explique en partie que les sociétés humaines soient si lentes à prendre des mesures pour atténuer la crise de la biodiversité et qu’elle reste moins bien prise en compte que la crise climatique par les pouvoirs publics (même si de ce côté-là, cela avance, bien que beaucoup trop lentement).

À lire aussi : La biodiversité : pas qu’une affaire d’écologistes, un impératif économique et financier

Mais alors l’écologie, c’est quoi ?

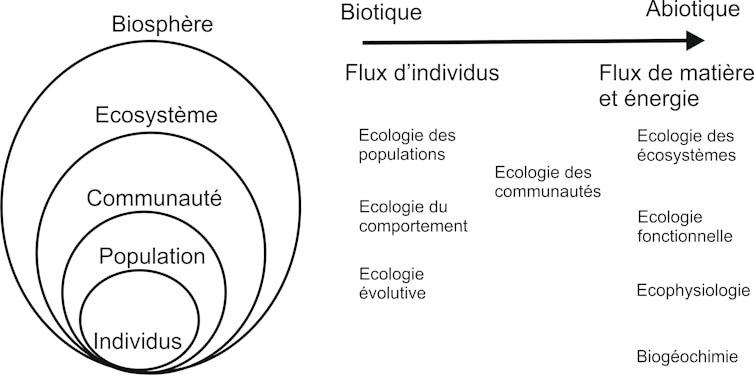

Ma définition préférée de l’écologie est la suivante : c’est la science qui étudie les interactions entre les êtres vivants (par exemple, entre les espèces de plantes d’une prairie) et leur environnement physico-chimique (par exemple, entre les plantes de cette prairie et les caractéristiques du sol comme son pH ou sa teneur en azote) et les conséquences de ces interactions à toutes les échelles temporelles (de la seconde à des millions d’années) et spatiales (de l’agrégat de sol d’un millimètre à la biosphère) possibles. Cette définition peut paraître un peu abstraite mais elle prendra tout son sens au cours du livre.

Il est important de retenir que l’écologie traite bien d’organismes vivants, tout en étant distincte de la biologie. Cette dernière a tendance à étudier le fonctionnement interne des êtres vivants. Historiquement, à l’aide de moyens techniques de plus en plus sophistiqués, la biologie les a découpés en parties de plus en plus petites (l’organe, la cellule, la molécule, le gène) pour analyser la manière dont le fonctionnement interne d’un organisme et de nombreux mécanismes de régulation permet aux organismes de grandir, de survivre et de se reproduire. C’est aussi grâce à la biologie que l’on comprend les mécanismes de développement d’un organisme à partir de ses gènes.

À l’inverse, les sciences de l’univers (géochimie, climatologie, hydrologie…) s’intéressent essentiellement au fonctionnement physico-chimique, aux éléments abiotiques, de l’environnement et de la planète Terre. Par exemple, ces sciences permettent de quantifier les flux d’eau (évaporation, précipitation, ruissellement…) à des échelles variées depuis le mètre carré jusqu’à la planète entière ou encore les flux d’azote, composante chimique essentielle de toute la matière vivante.

L’écologie se trouve exactement à mi-chemin entre la biologie et les sciences de l’univers : elle traite à la fois des organismes vivants et de leur environnement physico-chimique. Elle fait le lien entre les deux et étudie leurs interactions qui sont bidirectionnelles. Les organismes dépendent de leur environnement (température, humidité…) et des ressources qu’ils y puisent. Si les conditions physico-chimiques sont bonnes (ni trop chaud ni trop froid, suffisamment humide…), ils pourront grandir et se reproduire ; si les conditions sont un peu moins bonnes, cela devient plus difficile ; si elles empirent, les organismes ont de grandes chances de mourir. D’une manière peut-être moins évidente, mais tout aussi importante, les organismes modifient leur environnement physico-chimique en y puisant des ressources (CO2, eau et nutriments minéraux pour une plante), par des activités variées (galeries des vers de terre) ou simplement par leur présence (un arbre fait de l’ombre).

L’écologie est une science à part entière qui a développé son propre cadre conceptuel, ses écoles de pensée et ses outils. Elle fonctionne au quotidien comme les autres sciences : il y a des formations (masters, écoles doctorales), des chercheuses et des chercheurs, des laboratoires et des journaux internationaux en anglais spécialisés.

Elle s’appuie cependant, nous l’avons vu, sur de nombreuses sciences, de la biologie à la climatologie, en passant par la physique ou la chimie. Les résultats de ces différents domaines servent d’éléments de contexte et leurs méthodes et outils sont utilisés comme des couteaux suisses modulables pour répondre à des questions propres à l’écologie. Par exemple, l’étude des interactions entre un ver de terre et le sol peut nécessiter de connaître le fonctionnement interne du ver de terre, tel son mode de digestion (biologie), mais aussi l’impact de l’espèce sur la chimie du sol (chimie).

L’écologie peut aussi étudier comment le climat influence la croissance des plantes en prenant en compte la quantité d’énergie apportée par la lumière solaire et utilisable pour la photosynthèse, ou la température et l’humidité de l’air qui influencent la quantité d’eau transpirée par les plantes. Ou encore la manière dont les plantes influencent le climat en fixant plus ou moins de carbone par la photosynthèse ou en renvoyant plus ou moins de vapeur d’eau dans l’atmosphère. Ces résultats peuvent alors servir aux climatologues pour améliorer les prédictions climatiques.

Par ailleurs, l’écologie est indissociable de l’évolution des organismes vivants au sens darwinien, car ils présentent tous une histoire évolutive : ils ont été façonnés par une succession de pressions de sélection et de processus évolutifs qui ont conduit aux caractéristiques actuelles des organismes et ont contribué à leur diversité. De ce fait, les interactions écologiques entre eux ou avec leur milieu physico-chimique ont été façonnées par l’évolution. Il est important de le prendre en compte pour mieux comprendre et interpréter les fonctionnements écologiques actuels.

Ainsi, les plantes ont construit au cours de l’évolution des mutualismes avec leurs pollinisateurs. Étudier cette évolution peut aider à comprendre la pollinisation et ses conséquences. À l’inverse, les interactions écologiques, elles-mêmes, constituent un des principaux moteurs de l’évolution : la sélection naturelle est fondée sur le fait que les organismes les mieux adaptés à une situation écologique donnée (caractéristiques de l’environnement, existence d’un prédateur…) ont plus de descendants si bien que leurs caractéristiques deviennent dominantes au sein de l’espèce du fait de leur transmission génétique.

Dans ce contexte, les mécanismes conférant à certains individus un avantage sont liés à des interactions écologiques : certaines caractéristiques leur permettent de mieux interagir avec les autres organismes ou leur environnement physico-chimique, acquérant ainsi plus de ressources, augmentant leur survie ou leur fécondité. Tous ces mécanismes sont étudiés en écologie. On sait maintenant que l’évolution peut être suffisamment rapide pour interférer avec les processus écologiques à des échelles de temps communes. Cela signifie qu’il ne s’agit pas simplement d’un phénomène ancien qu’il faut étudier pour comprendre les organismes ayant disparu depuis longtemps, mais que les organismes continuent actuellement à évoluer.

De domaines en sous-domaines

Plus généralement, l’écologie aborde des sujets si variés qu’il est nécessaire de la diviser en sous-domaines.

Bien sûr, on peut en classer les différents champs selon le milieu étudié (écologie forestière, écologie aquatique, écologie des sols…), mais il est important de différencier également certaines approches. En effet, une partie importante de l’écologie, l’écologie des populations, se focalise sur les groupes d’individus d’une même espèce qui interagissent entre eux au sein d’un milieu donné (ce qu’on appelle une « population »). Elle se concentre donc sur les individus, sur ce qu’ils font et sur leur démographie (comme on le ferait pour des populations humaines), s’appuyant notamment pour cela sur leur recensement (on peut, par exemple, compter le nombre d’arbres dans une forêt). L’écologie des populations est fortement liée à l’écologie évolutive, qui étudie l’évolution darwinienne des organismes, puisque l’individu est l’unité de base dans tous les processus évolutifs.

Proche de l’écologie des populations, on trouve aussi celle du comportement qui cherche à analyser le comportement des individus au sein d’une population en fonction de leur environnement, avec souvent des interprétations liées à l’évolution darwinienne des organismes. On distingue ensuite l’écologie des communautés qui étudie les interactions entre populations (d’espèces différentes) dans un même milieu. Cela permet d’aborder, par exemple, les relations proie-prédateur, les symbioses, ou de décrire des communautés d’organismes (le nombre d’espèces, leur abondance relative, leurs caractéristiques, et les facteurs qui déterminent tout ça). On arrive alors à l’écologie fonctionnelle qui étudie la manière dont les organismes arrivent à puiser des ressources dans leur milieu et à les transformer en biomasse, ainsi que la quantité de matière et d’énergie qu’ils échangent avec leur milieu…

Enfin, l’écologie des écosystèmes est proche de l’écologie fonctionnelle puisqu’elle étudie la manière dont ils fonctionnent. Un écosystème comprend à la fois l’ensemble des populations en interaction dans un lieu donné et leur milieu physico-chimique (sol, climat…). Il s’agit donc d’intégrer tous les types d’interactions écologiques entre populations ainsi qu’entre elles et leur milieu physico-chimique, et de comprendre comment cela détermine les propriétés émergentes des écosystèmes, telle que leur production primaire. Là où l’écologie des populations est focalisée sur les individus, l’écologie fonctionnelle et celle des écosystèmes étudient plutôt les flux de matière (carbone, azote, eau…) et d’énergie entre les organismes et avec leur milieu. Ce type d’approche permet souvent d’aller vers des échelles spatiales de plus en plus grandes. On peut, par exemple, mesurer la biomasse de la végétation ou la quantité de carbone dans la matière organique du sol à l’échelle du mètre carré, mais aussi d’une prairie, d’une région, d’un continent…

Sébastien Barot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

29.10.2025 à 15:49

Avec les restrictions d’âge sur les réseaux sociaux, Internet entre-t-il dans une nouvelle ère de contrôle moral ?

Texte intégral (1595 mots)

De l’Australie au Danemark, les projets d’interdire TikTok ou Instagram aux adolescents se multiplient. Derrière les arguments de protection des mineurs, ces restrictions d’âge sur les réseaux sociaux traduisent un tournant culturel et moral.

Une vague de projets d’interdictions des réseaux sociaux aux plus jeunes déferle à travers le monde, nourrie par l’inquiétude croissante face aux effets supposés de TikTok, Instagram ou Snapchat sur des esprits jugés vulnérables.

L’Australie a été la première à annoncer des restrictions visant les moins de 16 ans. La Nouvelle-Zélande pourrait bientôt emboîter le pas et au Danemark, la première ministre a déclaré vouloir interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, accusant téléphones et plateformes de « voler l’enfance de nos enfants ».

Le Royaume-Uni, la France (le rapport parlementaire, publié en septembre 2025, préconise d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ainsi qu’un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans, de 22 heures à 8 heures, ndlt), la Norvège, mais aussi le Pakistan et les États-Unis envisagent ou mettent en place des mesures similaires, souvent conditionnées à un consentement parental ou à une vérification d’identité numérique.

À première vue, ces politiques visent à protéger la jeunesse des risques, pour la santé mentale, d’exposition à des contenus explicites ou de ceux de mécanismes addictifs. Mais derrière le vocabulaire de la sécurité se dessine autre chose : un basculement des valeurs culturelles.

Ces interdictions traduisent une inflexion morale, au risque de ressusciter des conceptions conservatrices qui précèdent Internet. Sommes-nous en train d’entrer dans une nouvelle ère victorienne du numérique, où la vie en ligne des jeunes serait remodelée non seulement par la régulation, mais aussi par un regain de contrôle moral ?

Un discours sur le déclin moral

L’époque victorienne se caractérisait par des codes sociaux rigides, une morale stricte et un contrôle serré des comportements, l’école jouant un rôle central dans la transmission des hiérarchies sociales et genrées. On en retrouve aujourd’hui des échos dans le discours sur le « bien-être numérique ». Applications de suivi du temps d’écran, cures de « détox digitale » ou téléphones simplifiés sont présentés comme des moyens de cultiver une vie connectée « saine » – souvent sur fond de morale implicite. L’utilisateur idéal est calme, concentré, mesuré ; l’utilisateur impulsif ou expressif est pathologisé.

Cette vision est notamment popularisée par le psychologue Jonathan Haidt, auteur de The Anxious Generation (2024), devenu une référence du mouvement en faveur des restrictions d’âge. Selon lui, les réseaux sociaux accentuent les comportements performatifs et la dysrégulation émotionnelle chez les jeunes. La vie numérique des adolescents est ainsi décrite comme un terrain de fragilisation psychologique, de polarisation accrue et d’effritement des valeurs civiques communes.

Vu sous cet angle, la vie numérique des jeunes se traduit par une résilience psychologique en déclin, par une polarisation croissante et par l’érosion des valeurs civiques communes, plutôt que par un symptôme de mutations complexes. Cela a contribué à populariser l’idée que les réseaux sociaux ne sont pas seulement nocifs mais corrupteurs.

Mais ces thèses font débat. De nombreux chercheurs soulignent qu’elles reposent sur des corrélations fragiles et sur des interprétations sélectives. Certaines études établissent un lien entre usage intensif des réseaux sociaux et troubles anxieux ou dépressifs, mais d’autres montrent des effets modestes, variables selon les contextes, les plateformes et les individus. Surtout, ces analyses négligent la marge de manœuvre des jeunes eux-mêmes, leur capacité à naviguer dans les espaces numériques de façon créative, critique et sociale.

En réalité, la vie numérique des jeunes ne se résume pas à une consommation passive. C’est un espace de littératie, d’expression et de connexion. Des plateformes, comme TikTok et YouTube, ont favorisé une véritable renaissance de la communication orale et visuelle.

Les jeunes assemblent des mèmes, remixent des vidéos et pratiquent un montage effréné pour inventer de nouvelles formes de récit. Il ne s’agit pas de signes de déclin, mais de narrations en évolution. Réglementer leur accès sans reconnaître ces compétences, c’est risquer d’étouffer la nouveauté au profit du déjà-connu.

Réguler les plateformes, pas les jeunes

C’est ici que la comparaison avec l’ère victorienne a toute son utilité. De la même façon que les normes victoriennes visaient à maintenir un ordre social particulier, les restrictions d’âge actuelles risquent d’imposer une vision étroite de ce que devrait être la vie numérique.

En apparence, des termes comme celui de « brain rot » (pourrissement du cerveau) semblent désigner les effets nocifs d’un usage excessif d’Internet. Mais en pratique, les adolescents les emploient souvent pour en rire et pour résister aux pressions de la culture de la performance permanente.

Les inquiétudes autour des habitudes numériques des jeunes semblent surtout enracinées dans la peur d’une différence cognitive – l’idée que certains usagers seraient trop impulsifs, trop irrationnels, trop déviants. Les jeunes sont fréquemment décrits comme incapables de communiquer correctement, se cachant derrière leurs écrans et évitant les appels téléphoniques. Pourtant, ces changements reflètent des mutations plus larges dans notre rapport à la technologie. L’attente d’une disponibilité et d’une réactivité constantes nous attache à nos appareils d’une manière qui rend la déconnexion véritablement difficile.

Les restrictions d’âge peuvent atténuer certains symptômes, mais elles ne s’attaquent pas au problème de fond : la conception même des plateformes, construites pour nous faire défiler, partager et générer toujours plus de données.

Si la société et les gouvernements veulent vraiment protéger les jeunes, la meilleure stratégie serait sans doute de réguler les plateformes numériques elles-mêmes. Le juriste Eric Goldman qualifie l’approche fondée sur les restrictions d’âge de « stratégie de ségrégation et de répression » – une politique qui punit la jeunesse plutôt que de responsabiliser les plateformes.

On n’interdit pas aux enfants d’aller dans les aires de jeux, mais on attend de ces espaces qu’ils soient sûrs. Où sont les barrières de sécurité pour les espaces numériques ? Où est le devoir de vigilance des plateformes ?

La popularité croissante des interdictions de réseaux sociaux traduit un retour en force de valeurs conservatrices dans nos vies numériques. Mais la protection ne doit pas se faire au prix de l’autonomie, de la créativité ou de l’expression.

Pour beaucoup, Internet est devenu un champ de bataille moral, où s’affrontent des conceptions opposées de l’attention, de la communication et de l’identité. Mais c’est aussi une infrastructure sociale que les jeunes façonnent déjà par de nouvelles formes de narration et d’expression. Les en protéger reviendrait à étouffer les compétences et les voix mêmes qui pourraient nous aider à construire un futur numérique plus riche et plus sûr.

Alex Beattie reçoit des financements de la Royal Society Te Apārangi. Il est lauréat d’une bourse Marsden Fast Start.

29.10.2025 à 15:35

Océans : les poissons, un puits de carbone invisible menacé par la pêche et le changement climatique

Texte intégral (3277 mots)

Les océans jouent un rôle majeur dans le stockage du carbone, notamment à travers la biomasse qu’ils abritent. Le cycle de vie des poissons contribue ainsi à piéger durablement le CO2 dans les abysses, mais la pêche industrielle a affaibli ce mécanisme essentiel, également menacé par le changement climatique. Restaurer les populations marines en haute mer pourrait renforcer ce puits de carbone naturel tout en limitant les conflits avec la sécurité alimentaire.

Lorsqu’on parle des puits de carbone naturels, ces systèmes naturels qui piègent plus de carbone qu’ils n’en émettent, on pense plus volontiers aux forêts et aux sols qu’aux océans. Pourtant, les océans représentent le second puits de carbone naturel.

L’impact des activités humaines (et en particulier la pêche) sur le stockage de carbone océanique n’avait été jusque-là que peu étudié, et cela alors que la macrofaune marine (notamment les poissons) représente environ un tiers du carbone organique stocké par les océans. Nos recherches, récemment publiées dans les revues Nature Communications et One Earth, ont voulu y remédier.

Nos résultats montrent que la pêche a d’ores et déjà réduit la séquestration de carbone par les poissons de près de moitié depuis 1950. D’ici la fin du siècle, cette baisse devrait atteindre 56 % sous l’effet combiné de la pêche et du changement climatique. De quoi plaider pour une gestion plus durable de l’océan, qui prendrait en compte l’impact de la pêche sur la séquestration de carbone.

Pourquoi s’intéresser à la séquestration de carbone dans les océans ?

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) le dit explicitement dans ses rapports : pour atteindre les objectifs climatiques, il faut d’abord réduire drastiquement et immédiatement nos émissions de gaz à effet de serre (chaque année, les activités humaines émettent environ 40 milliards de tonnes équivalent CO₂), puis développer les solutions climatiques fondées sur la nature.

Celles-ci intègrent l’ensemble des mesures de restauration, de protection et de meilleure gestion des écosystèmes qui piègent du carbone, comme les forêts. Ces mesures pourraient capturer 10 milliards de tonnes équivalent CO₂ par an, et doivent être mises en œuvre de façon complémentaire à des politiques de réduction des émissions.

Cependant, le carbone stocké par ces écosystèmes est de plus en plus menacé par le changement climatique. Par exemple, les feux de forêt au Canada ont émis 2,5 milliards de tonnes équivalent CO₂ en 2023 : la forêt n’est alors plus un puits de carbone, mais devient une source d’émissions.

À lire aussi : Comment une forêt peut-elle émettre plus de CO₂ qu’elle n’en capture ?

Face à ce constat, la communauté scientifique se tourne aujourd’hui vers les océans, à la recherche de nouvelles solutions qui permettraient d’y séquestrer davantage de carbone.

Mais, pour que cela soit possible, il faut d’abord comprendre comment la vie abritée par les océans interagit avec le cycle du carbone ainsi que l’influence du changement climatique, d’une part, et de la pêche, d’autre part.

Quel est le rôle joué par les poissons dans ce processus ?

La vaste majorité des 38 000 milliards de tonne de carbone stocké par l’océan l’est à travers des phénomènes physiques. Mais la biomasse des océans y contribue également, à hauteur d’environ 1 300 milliards de tonnes de carbone organique. Les poissons représentent environ 30 % de ce stock de carbone.

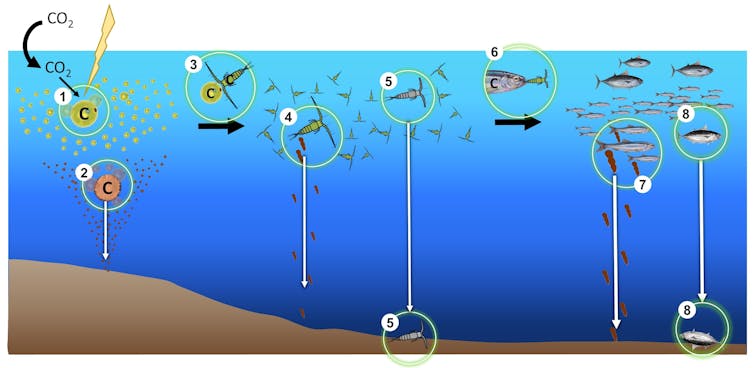

Ceci est rendu possible via leur contribution à ce qu’on appelle la pompe biologique du carbone, c’est-à-dire, la série de processus biologiques qui permettent de transporter le carbone des eaux de surface vers les fonds marins. C’est un élément majeur du cycle du carbone.

Cette pompe biologique commence par le phytoplancton, capable de transformer du CO2 en matière organique carbonée. À sa mort, une partie de ce carbone va couler dans les profondeurs de l’océan où il sera séquestré durablement, tandis que le reste sera ingéré par des prédateurs. À nouveau, c’est lorsque ce carbone va couler dans les profondeurs (pelotes fécales, carcasses des prédateurs morts…) qu’il sera durablement séquestré.

Les poissons jouent un rôle clé dans ce processus : leurs carcasses et pelotes fécales, plus denses, coulent bien plus rapidement que celles du plancton. Or, plus le carbone coule rapidement vers les profondeurs – et s’éloigne de l’atmosphère –, plus le temps qu’il mettra avant de retourner à l’atmosphère sera important : le carbone sera ainsi stocké de façon plus durable.

Notre étude, qui s’est spécifiquement intéressée aux espèces de poissons d’intérêt commercial (c’est-à-dire ciblées par la pêche), estime que ces derniers étaient en mesure de séquestrer 0,23 milliard de tonnes de carbone par an en 1950 (soit 0,85 tonne de CO2 par an).

À lire aussi : Éliminer le CO₂ grâce au puits de carbone océanique, une bonne idée ?

Un cercle vicieux du fait du changement climatique

Mais depuis 1950, les choses ont changé. D’abord du fait du changement climatique : à cause de la raréfaction des ressources alimentaires (moins de phytoplancton) et des changements de conditions environnementales (température, oxygène…), plus le changement climatique sera fort, plus la biomasse des espèces d’intérêt commercial – et par extension, leur capacité à piéger du carbone – vont diminuer.

Dans un scénario où l’augmentation moyenne des températures serait limitée à 1,5 °C (scénario de respect de l’accord de Paris), la biomasse baisserait d’environ 9 % d’ici la fin du siècle, soit une diminution de piégeage de carbone d’environ 4 %.

Dans le cas d’un scénario de statu quo où les températures augmenteraient de 4,3 °C, cette baisse atteindrait environ 24 % pour la biomasse, et près de 14 % pour le piégeage de carbone.

Nous avons donc à faire à ce que l’on appelle une boucle de rétroaction positive – autrement dit, un cercle vicieux : plus le changement climatique est important, moins les poissons séquestreront de carbone, ce qui va renforcer le changement climatique lui-même. C’est le serpent qui se mord la queue.

Une séquestration carbone déjà réduite de moitié par la pêche

L’impact du changement climatique dans le scénario d’un réchauffement à 1,5 °C (que nous sommes en passe de dépasser) reste donc faible, mais les effets de la pêche, eux, sont déjà visibles.

Aujourd’hui, les espèces de poissons commerciales ne piègent déjà plus que 0,12 milliard de tonnes de CO2 par an (contre 0,23 milliard de tonnes de carbone par an en 1950), soit une diminution de près de moitié.

D’autant plus que les effets de la pêche ne sont pas les mêmes selon la voie de séquestration considérée. Depuis 1950, la pêche a réduit la séquestration de carbone via les pelotes fécales d’environ 47 %. Pour la voie passant par les carcasses, cette diminution est d’environ 63 %.

Ceci est lié au fait que la pêche cible les plus gros organismes, soit ceux qui ont le moins de prédateurs – et donc ceux le plus susceptibles de mourir de vieillesse et de voir leur carcasse couler dans les abysses.

Cette diminution est aussi synonyme d’une réduction de l’arrivée de nourriture dans les abysses, les carcasses étant une ressource particulièrement nutritive pour les organismes qui y vivent.

Or, nous connaissons très peu de choses sur ces écosystèmes abyssaux, avec des millions d’espèces qui restent à découvrir. Nous n’avons pour l’instant observé que 0,001 % de la surface totale de ces écosystèmes. Nous sommes donc peut-être en train d’affamer une multitude d’organismes abyssaux que nous connaissons à peine.

Pour préserver le climat, restaurer les populations de poissons ?

Notre étude montre que si les populations de poissons étaient restaurées à leur niveau historique de 1950, cela permettrait de séquestrer 0,4 milliard de tonnes de CO2 supplémentaires par an, soit un potentiel comparable à celui des mangroves. Avec un atout : ce carbone serait séquestré pour environ six cents ans, soit plus longtemps que dans les mangroves, où seuls 9 % du carbone piégé l’est encore après cent ans.

Cependant, malgré ce potentiel notable, les solutions climatiques basées sur la restauration de la macrofaune marine, si elles étaient mises en œuvre seules, n’auraient qu’un impact mineur sur le climat, au regard des 40 milliards de tonnes de CO₂ émis chaque année.

D’autant plus que, ce domaine de recherche étant récent, plusieurs incertitudes subsistent. Par exemple, nos études ne tiennent pas compte des relations trophiques (c’est-à-dire, liées à la chaîne alimentaire) entre les prédateurs et leurs proies, lesquelles contribuent aussi à la séquestration de carbone. Or, si on augmente la biomasse des prédateurs, la biomasse des proies va mécaniquement diminuer. Ainsi, si la séquestration de carbone par les prédateurs augmente, celle des proies diminue, ce qui peut neutraliser l'impact des mesures visant à restaurer les populations de poissons pour séquestrer du carbone.

Ainsi, nos résultats ne doivent pas être vus comme une preuve suffisante pour considérer de telles mesures comme une solution viable. Ils illustrent néanmoins l’importance d’étudier l’impact de la pêche sur la séquestration de carbone et la nécessité de protéger l’océan pour limiter les risques d’épuisement de ce puits de carbone, tout en tenant compte des services rendus par l’océan à nos sociétés (sécurité alimentaire, emplois…).

Des conflits entre pêche et séquestration de carbone surtout en haute mer

En effet, les organismes marins participent directement à la séquestration de carbone, tout en bénéficiant aussi au secteur de la pêche. Or, ce secteur est une source d’emplois et de revenus économiques majeurs pour les populations côtières, contribuant directement au maintien et à l’atteinte de la sécurité alimentaire dans certaines régions.

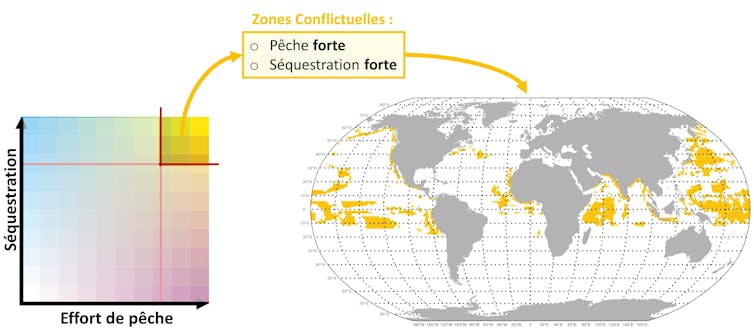

Des conflits entre la séquestration de carbone et les bénéfices socio-économiques de la pêche peuvent donc théoriquement apparaître. Si la pêche augmente, les populations de poissons et leur capacité à séquestrer du carbone vont diminuer, et inversement.

Toutefois, nous avons montré que seulement 11 % de la surface de l’océan est potentiellement exposée à de tels conflits. Il s’agit des zones où l’effort de pêche et la séquestration de carbone sont tous deux élevés.

De plus, une majorité (environ 60 %) de ces zones potentiellement conflictuelles sont situées en haute mer, là où les captures contribuent de façon négligeable à la sécurité alimentaire globale. Aussi, la pêche en haute mer est connue pour sa faible rentabilité et son subventionnement massif par les gouvernements (à hauteur de 1,5 milliard de dollars, soit plus de 1,2 milliard d’euros, en 2018).

Ces subventions gouvernementales sont vivement critiquées, car elles menacent la viabilité des pêcheries côtières artisanales, favorisent la consommation de carburant et augmentent les inégalités entre les pays à faibles et hauts revenus.

Ainsi, nos résultats apportent un argument supplémentaire en faveur de la protection de la haute mer. En plus d’éviter de multiples effets socio-économiques négatifs, cela permettrait également de protéger la biodiversité et, par la même occasion, de préserver la capacité des océans à séquestrer du carbone organique.

Le financement a été assuré par la bourse de doctorat de l'Université de Montpellier à G.M. et la bourse de la Fondation de la Mer. de Montpellier à G.M. Le travail de G.M. a été partiellement financé par l'Union européenne dans le cadre de l'accord de subvention n°101083922 (OceanICU). Les points de vue et les opinions exprimés sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive pour la recherche européenne. L'Union européenne et l'autorité qui a octroyé la subvention ne peuvent en être tenues pour responsables.

Anaëlle Durfort a participé à ce travail dans le cadre de son doctorat, financé par une bourse de thèse (publique) à l'université de Montpellier.

David Mouillot et Jérôme Guiet ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

29.10.2025 à 15:34

Redirection du commerce chinois vers l’Europe : petits colis, grand détour

Texte intégral (1391 mots)

À la suite des droits de douane mis en place par Donald Trump, on observe une réorientation significative du commerce chinois des États-Unis vers l’Union européenne à travers les… petits colis. Explication en chiffres et en graphiques.

La hausse spectaculaire des droits de douane imposée par les États-Unis aux importations en provenance de Chine (57,6 % fin août, après un pic à 135,3 % en avril d’après les calculs du Peterson Institute for International Economics) ferme largement le marché états-unien aux exportateurs chinois. La chute massive des exportations chinoises vers les États-Unis qui s’en est suivie, en recul de près de 25 % sur la période juin-août 2025 par rapport aux mêmes mois de 2024, témoigne de l’ampleur du choc.

Le risque est que, confrontés à la fermeture de l’un de leurs deux principaux marchés, les exportateurs chinois cherchent à réorienter leurs exportations, laissant planer le doute d’une redirection massive vers l’Union européenne (UE). Dans cette perspective, la Commission européenne a mis en place une surveillance du détournement des flux commerciaux pour identifier les produits faisant l’objet d’une hausse rapide des quantités importées et d’une baisse de prix, toutes origines confondues.

Dynamiques saisonnières

Le premier graphique montre que, depuis février, la baisse des exportations chinoises s’est accompagnée d’une hausse de celles vers l’Union européenne. Une analyse des évolutions passées révèle toutefois que la hausse observée au deuxième trimestre 2025 correspond en partie à un rebond saisonnier observé à la même époque les années précédentes et lié au Nouvel An chinois, que cela soit pour l’Union européenne, les États-Unis, le Vietnam, le Japon ou la Corée du Sud. Il est essentiel d’interpréter les évolutions récentes au regard des dynamiques saisonnières des années antérieures.

Observer une hausse des importations ne suffit pas à conclure à une redirection du commerce chinois des États-Unis vers l’Union européenne (UE).

Pour qu’un tel phénomène soit avéré, il faut que les mêmes produits soient simultanément concernés par une hausse des volumes d’exportations de la Chine vers l’UE et une baisse vers les États-Unis. Par exemple, une hausse des exportations de véhicules électriques chinois vers l’UE ne peut pas être considérée comme une réorientation du commerce puisque ces produits n’étaient pas exportés auparavant vers les États-Unis.

De la même manière, les produits faisant l’objet d’exceptions dans les droits mis en place par Donald Trump, comme certains produits électroniques, certains combustibles minéraux ou certains produits chimiques, ne sont pas susceptibles d’être réorientés. Cela ne signifie pas qu’une augmentation des flux d’importations de ces produits ne soulève pas des enjeux de compétitivité et de concurrence pour les acteurs français ou européens. Mais ces enjeux sont d’une autre nature que ceux liés à une pure redirection du commerce chinois consécutive à la fermeture du marché des États-Unis.

Deux critères complémentaires

Pour identifier les produits pour lesquels la fermeture du marché états-unien a entraîné une redirection du commerce chinois vers l’Union européenne (UE), nous combinons deux critères :

Si, d’une année sur l’autre, le volume des exportations d’un produit vers l’UE augmente plus vite que celui des trois quarts des autres produits chinois exportés vers l’UE en 2024.

Si, d’une année sur l’autre, le volume des exportations d’un produit vers les États-Unis diminue plus vite que celui des trois quarts des autres produits chinois exportés vers les États-Unis en 2024.

Seuls les produits pour lesquels les exportations chinoises vers les États-Unis étaient suffisamment importantes avant la fermeture du marché états-unien sont retenus. Soit les 2 499 produits pour lesquels la part des États-Unis dans les exportations chinoises dépassait 5 % en 2024. Pour 402 de ces produits, le volume des exportations chinoises a enregistré une forte baisse entre juin-août 2024 et juin-août 2025.

Près de 176 produits concernés

En combinant les deux critères, 176 produits sont concernés en juin-août 2025 (graphique 2), soit 44 % des produits dont les ventes ont nettement chuté sur le marché états-unien. Parmi eux, 105 concernent des produits pour lesquels l’Union européenne a un avantage comparatif révélé, c’est-à-dire pour lesquels la hausse des importations se fait sur une spécialisation européenne.

Moins de la moitié des 176 produits connaît simultanément une forte baisse de leur prix, suggérant qu’une partie de la redirection du commerce chinois entraîne une concurrence par les prix sur le marché européen.

En valeur, les 176 produits identifiés représentent 7,2 % des exportations chinoises vers l’Union européenne sur la dernière période disponible, et la tendance est clairement à la hausse (graphique 3). Cette progression s’explique pour beaucoup par la hausse des flux de petits colis redirigés vers l’UE depuis qu’en avril 2025, les États-Unis ont supprimé l’exemption de droits de douane sur les colis en provenance de Chine.

Secteurs des machines, chimie et métaux

Les produits sujets à redirection vers le marché européen sont très inégalement répartis entre secteurs (graphique 4). En nombre, on les retrouve concentrés dans les secteurs des machines et appareils (42 produits), de la chimie (31) et des métaux (22). En valeur cependant, les secteurs les plus concernés sont de très loin les petits colis (qui représentent 5,4 % du commerce bilatéral en juin-août 2025) et, dans une moindre mesure, les équipements de transport, les huiles et machines et appareils.

En comparaison, le Japon subit davantage la réorientation du commerce chinois puisque 298 produits sont identifiés en juin-août 2025 (graphique 5). Ces produits représentent une part beaucoup plus importante des exportations chinoises vers le Japon (16,2 % en juin-août 2025). Des dynamiques similaires sont observées en Corée du Sud (196 produits, représentant 2,7 % de son commerce bilatéral avec la Chine) et le Vietnam (230 produits, 6,5 % de son commerce bilatéral avec la Chine).

Fin du régime douanier simplifié

Consciente de la menace qu’ils représentent, la Commission européenne prévoit, dans le cadre de la prochaine réforme du Code des douanes, de mettre fin au régime douanier simplifié dont ces petits colis bénéficient actuellement. Cette réforme ne devrait pas entrer en vigueur avant 2027. D’ici là, certains États membres tentent d’aller plus vite.

En France, le gouvernement a récemment proposé, dans le cadre de son projet de loi de finance, d’instaurer une taxe forfaitaire par colis. Mais, sans coordination européenne, la mesure risque d’être contournée : les colis pourraient simplement transiter par un pays de l’UE à la taxation plus clémente.

Au-delà des petits colis, un certain nombre d’autres produits sont également soumis à des hausses rapides des quantités importées, susceptibles de fragiliser les producteurs européens, mais ils représentent une part limitée des importations européennes en provenance de Chine. Des tendances qui devront être confirmées dans les prochains mois par un suivi régulier.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.