06.01.2026 à 16:54

Que retenir de la présidence malaisienne de l’Asean ?

Texte intégral (2256 mots)

Avec désormais 11 membres, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est a toujours l’ambition de jouer un rôle central en Asie du Sud-Est. La Malaisie, qui a exercé la présidence tournante de l’organisation en 2025, a profité de l’occasion pour se repositionner comme un acteur important dans la région et au-delà.

Cet article a été co-rédigé avec Colin Doridant, analyste des relations entre la France et l’Asie.

Ancienne colonie britannique, la Malaisie est l’un des rares États d’Asie du Sud-Est à être passé d’une stratégie d’alliance à une posture de non-alignement sur la scène internationale. Indépendante depuis 1957, sa politique étrangère est restée, dans un premier temps, étroitement liée aux garanties de sécurité britanniques à travers l’Anglo-Malayan Defence Agreement (1957-1971), puis les Five Power Defence Arrangements, un pacte défensif non contraignant réunissant le Royaume-Uni, la Malaisie et Singapour, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le progressif retrait britannique, la reconnaissance de la République populaire de Chine (RPC) en 1974 ainsi que l’arrivée au pouvoir de Mahathir Mohamad – une figure politique majeure en Asie – ont posé les bases d’une politique étrangère plus autonome et tournée vers le continent asiatique.

En 2025, la Malaisie a cherché à exploiter sa présidence de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean) pour affirmer son rôle sur la scène régionale et internationale. Une stratégie qui s’est révélée payante pour Kuala Lumpur, mais en demi-teinte pour l’Asean.

Une politique étrangère neutre mais proactive

Après avoir adhéré au mouvement des non-alignés en 1970 et réaffirmé son non-alignement dans son Livre Blanc de la défense de 2020, la Malaisie semble aujourd’hui poursuivre une politique étrangère d’équilibre stratégique dynamique entre Pékin et Washington, centrée autour de l’Asean dont elle a été l’un des cinq membres fondateurs en 1967 (l’organisation compte désormais 11 membres).

Si la Malaisie, publiquement, n’hésite pas à aller dans le sens de la RPC – comme l’a encore montré la visite d’État de Xi Jinping en avril –, elle a également fait du respect de sa souveraineté en mer de Chine méridionale une de ses priorités stratégiques face à Pékin.

Avec les États-Unis, la relation bilatérale est de plus en plus tendue – que ce soit à propos du conflit israélo-palestinien ou de la nomination du très controversé prochain ambassadeur des États-Unis en Malaisie. La coopération reste néanmoins résiliente, comme en témoigne la signature d’accords de défense et d’accès aux terres rares lors de la visite de Donald Trump en octobre 2025.

Dans les relations avec ses voisins, la Malaisie privilégie un pragmatisme discret en matière de gestion des litiges frontaliers, comme avec les Philippines sur l’État de Sabah ou avec l’Indonésie autour d’Ambalat en mer de Célèbes.

Vis-à-vis de Singapour, ancien membre de la fédération qui s’est détaché en 1965, les relations sont largement normalisées avec des initiatives comme l’ouverture prochaine du Johor Bahru–Singapore Rapid Transit System ou la formalisation en janvier 2025 de la Johor-Singapore Special Economic Zone qui illustrent une approche axée sur l’interdépendance économique, évitant les confrontations publiques.

La présidence de l’Asean 2025 : un succès politique pour Anwar Ibrahim et diplomatique pour la Malaisie

Dix ans après sa dernière présidence de l’Asean, la Malaisie reprenait en 2025 les rênes de l’organisation dans un climat interne et international bien différent de celui qui prévalait une décennie auparavant.

Premier ministre depuis novembre 2022, Anwar Ibrahim, ancien dauphin puis rival de Mahathir, assurait cette présidence de l’Asean, plateforme unique pour rétablir une position d’acteur régional clé. La présidence malaisienne de l’Asean s’est inscrite dans la continuité de sa politique étrangère, qui vise à promouvoir le multilatéralisme et faire de Kuala Lumpur une capitale diplomatique en Asie du Sud-Est. Une mission réussie, avec les visites de plus de 25 chefs d’État différents en Malaisie au cours de l’année 2025, dont celles de Recep Tayyip Erdoğan, de Xi Jinping, de Donald Trump ou encore l’organisation de la rencontre Rubio-Lavrov en juillet.

Autre facette de la diplomatie malaisienne en 2025 : une forte solidarité avec les peuples « opprimés », en particulier les Palestiniens, et une critique des « doubles standards » occidentaux. Les efforts d’Anwar pour concrétiser l’organisation du premier sommet « Asean-GCC-China » entre l’Asean, les six pays du Conseil de coopération du Golfe et la RPC, sont également à souligner. La Malaisie tente de se positionner comme un pont (bridging linchpin vision) entre les différentes régions et cultures, particulièrement entre le monde islamique, l’Occident, mais aussi le « Sud Global », le pays ayant obtenu le statut de partenaire des BRICS en 2024.

Une année 2025 où la Malaisie aura donc pu rayonner à l’international, à l’instar de son premier ministre qui prépare déjà les prochaines élections générales de février 2028.

Asean : des horizons incertains

Point d’orgue d’une année intense, le 47e sommet de l’Asean, organisé concomitamment avec d’autres réunions (Partenariat économique régional global, Sommet de l’Asie orientale) et en présence de Donald Trump, fut historique par l’adhésion d’un onzième membre : le Timor-Leste.

Néanmoins, sur les plans économique et diplomatique, les résultats ont été mitigés. En effet, si le renforcement de l’Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA) et de l’Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) ont marqué des avancées vers plus d’intégration régionale, des critiques ont surtout été formulées à l’encontre des accords bilatéraux de réduction des tarifs douaniers signés par la Malaisie et le Cambodge avec les États-Unis. Ces derniers contiendraient des « clauses empoisonnées » visant à renforcer le commerce avec les États-Unis et à limiter celui avec la RPC. Des accords-cadres similaires ont été signés avec le Vietnam et la Thaïlande. Ces dispositions symbolisent les difficultés de l’Asean à s’adapter à la diplomatie économique trumpienne, qualifiée par certains de « diplomatie du cowboy ».

Sur le plan régional, c’est principalement le réveil du conflit larvé entre la Thaïlande et le Cambodge en mai 2025 qui a pesé sur la présidence malaisienne de l’Asean. Malgré des efforts – plus sino-malaisiens qu’états-uniens – qui ont mené à la conclusion lors du sommet de l’Asean de « l’accord de paix de Kuala Lumpur » entre les deux belligérants en octobre, les hostilités ont repris dès le mois de novembre.

En s’ajoutant à l’échec d’avancées concrètes sur le dossier birman et de la mer de Chine méridionale, la confrontation entre Bangkok et Phnom Penh n’a fait que souligner l’incapacité de l’Asean à régler les conflits régionaux. Un rappel supplémentaire de la complexité de ces défis persistants et des limites des mécanismes dont dispose l’Asean pour y faire face.

Les prochaines présidences de l’Asean – les Philippines en 2026, qui ont annoncé qu’elles feraient du Code de conduite en mer de Chine méridionale leur priorité, et Singapour en 2027, année des 60 ans de l’organisation et du prochain Congrès national du Parti communiste chinois – sont d’ores et déjà toutes deux sous pression face à l’accumulation des crises en Asie du Sud-Est.

Ces dynamiques auront des ramifications géopolitiques qui dépassent le seul cadre régional et offrent à des acteurs extérieurs, la France par exemple, des opportunités de coopération et d’influence dans la région.

Les perspectives françaises

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie Indopacifique française, la Malaisie constitue aujourd’hui un partenaire important en Asie du Sud-Est.

Le pays accueille environ 300 filiales d’entreprises françaises représentant quelque 30 000 emplois. Mais c’est dans le domaine de la défense que la coopération s’est révélée la plus soutenue, la Malaisie s’imposant, dans la première décennie du XXIe siècle, comme le principal partenaire de défense de la France en Asie du Sud-Est (aux côtés de Singapour), notamment à travers la vente de matériel militaire (sous-marins Scorpène, avions A400M, hélicoptères H225). La coopération militaire se poursuit actuellement, qu’il s’agisse des déploiements français (missions CLEMENCEAU 25 et PEGASE), de l’exercice terrestre conjoint MALFRENCH DAGGERT, ou encore des escales et exercices navals réguliers.

La relation connut une certaine accalmie, marquée par des périodes de tensions. Ainsi, en 2018, le retrait de l’huile de palme de la liste des biocarburants bénéficiant d’une exonération fiscale en France fut interprété par la Malaisie comme une interdiction déguisée d’importation, fragilisant un secteur stratégique.

La visite officielle à Paris d’Anwar Ibrahim en juillet 2025 semblait indiquer « la relance » de la relation bilatérale pour reprendre les mots du président Emmanuel Macron. Mais le discours d’Anwar à la Sorbonne pouvait toutefois être perçu comme un avertissement adressé aux Européens, les invitant à recalibrer leurs relations avec l’Asie du Sud-Est et à mieux appréhender les sensibilités d’une région qui « a l’habitude d’être décrite, mais beaucoup moins celle d’être écoutée ».

Il pourrait être intéressant pour la France de renforcer son soutien à la gestion des crises en Asie du Sud-Est, dans la dynamique de la nomination en 2024 d’un envoyé spécial pour la Birmanie en appui des efforts internationaux. En effet, le contentieux territorial entre la Thaïlande et le Cambodge trouve son origine dans le découpage territorial de l’Indochine française et des traités franco-siamois de 1904 et 1907. Or, la reprise du conflit coïncide avec l’organisation en 2026 du XXe Sommet de la Francophonie qui se tiendra au Cambodge (la Thaïlande est également membre l’organisation avec le statut observateur) et auquel participera Emmanuel Macron.

Un déplacement français en Asie du Sud-Est qui ne devra pas, cette fois, oublier la Malaisie, comme le rappelait avec humour le premier ministre malaisien à son homologue français dans la cour de l’Élysée en juillet 2025 : « Avant que vous n’atteigniez le Cambodge pour le Sommet de la Francophonie, vous n’aurez aucune excuse de ne pas visiter la Malaisie. »

Paco Milhiet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

06.01.2026 à 16:53

Du sauveur à l’éboueur : comment les lycéens perçoivent leurs éco-délégués

Texte intégral (3207 mots)

Voilà cinq ans que les élèves du secondaire ont l’obligation d’élire des éco-délégués dans chaque classe. Dans les faits cependant, cette intention n’est pas toujours respectée, et les perceptions quant à leur rôle varient fortement d’un établissement à l’autre.

À quoi servent les éco-délégués ? « Je ne sais pas », « aucune idée », « on n’a pas d’infos », ont répondu la moitié des 380 lycéens interrogés au sujet de leur expérience de l’éducation au développement durable dans leur lycée. Pourtant, chaque établissement scolaire a l’obligation d’organiser l’élection d’au moins un éco-délégué par classe, et ce depuis 2020.

Considérés comme les « pivots du développement durable dans les établissements », l’État les exhorte à devenir les « acteurs du changement » au sein d’un « peuple de colibris », à travers la voix de Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’éducation nationale.

Cinq ans après cette mise en place obligatoire des éco-délégués, « la tension entre ces injonctions et les réalités du terrain » déjà évoquée en 2023 par les chercheuses Évelyne Bois, Aurélie Zwang et Mandarine Hugon, est toujours palpable.

À lire aussi : Être éco-délégués au collège ou au lycée : quels moyens d’action ?

Un bilan difficile à dresser en l’absence de données officielles

Le ministère de l’éducation nationale affiche certes l’ambition de 250 000 éco-délégués et promeut des ressources et dispositifs d’appui (guides pratiques, prix de l’action de l’éco-délégué, etc.). Cependant, aucun recensement officiel n’est disponible, ni à l’échelle de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), ni à celle des académies, ni même parfois à celle des établissements. Il est donc compliqué de savoir si chaque classe compte actuellement une ou un éco-délégué. Le travail de terrain nous permet toutefois de déceler que cette obligation n’est pas toujours suivie dans les faits.

Pour tenter de comprendre malgré tout le rôle effectif des éco-délégués, plusieurs ressources sont néanmoins disponibles :

une enquête menée en 2023-2024 en région Bretagne auprès d’établissements engagés dans des projets d’éducation au développement durable (EDD), relevant de l’éducation nationale ou de l’enseignement agricole, du secteur public ou privé, de la voie générale ou professionnelle.

les quelques travaux existants en science de l’éducation sur l’engagement des éco-délégués.

un discret et polémique rapport parlementaire portant sur l’animation des éco-délégués.

À la rencontre des éco-délégués

Des 380 répondants au questionnaire administré auprès de lycéens de Bretagne, 85 % indiquent la présence d’éco-délégués dans leur établissement, même au sein d’un lycée n’ayant pas encore mis en place le dispositif. Moins de 5 % déclarent être eux-mêmes éco-délégué au moment de l’enquête.

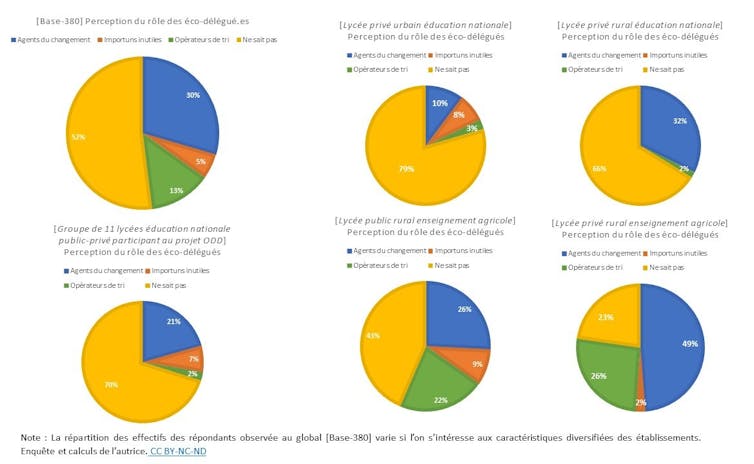

À la question « Quelles sont les activités menées par les éco-délégué·es ? », la réponse la plus fréquente (52 %) est donc « Je ne sais pas » ou sans réponse. La question étant ouverte, nous avons pu classer les réponses détaillées des 173 élèves ayant une idée des activités menées. Trois catégories d’acteurs peuvent alors se distinguer dans leurs perceptions du rôle des éco-délégués.

- Les « agents du changement » (30 %) : les éco-délégués sont avant tout perçus comme les prescripteurs des éco-gestes : ils « trouvent des activités sympas pour insister à ne pas polluer », note une lycéenne. Ils développent, souvent à l’aide de prestataires extérieurs, des nudges inspirés des théories du comportement, pour inciter à la préservation des ressources : une « affiche pour éteindre la lumière », un « autocollant qui se complète que lorsque l’on ferme la fenêtre », un « totem pour recycler le papier »… avec plus ou moins d’efficacité.

Ils peuvent aussi investir des espaces spécifiques, comme un potager, un jardin, un « club nature », ou contribuer à végétaliser la cour. Ils se réunissent souvent le midi, seul temps disponible pour les enseignants comme pour les élèves.

L’éco-délégué est parfois identifié comme l’ambassadeur dont on attend qu’il soit : celui qui « explique les actions et réfléchit à de nouvelles stratégies », qui « présente et propose les projets et motive les élèves », résument des enquêtés. Sa mission de sensibilisation peut progressivement consister à « s’interroger », « trouver des idées pour améliorer le monde pour plus tard », voire à « donner des cours aux camarades », énumèrent d’autres lycéens. Leurs actions « parfois petites mais qui font grandir le lycée » sont vues avec bienveillance. Ils contribuent à « améliorer la vie en communauté pour ne pas avoir à souffrir plus tard », assure une élève. Ils peuvent être perçus comme des innovateurs et apporter des solutions pour « sauver notre terre et l’améliorer », comme l’indique une éco-déléguée.

De façon très marginale, des actions en dehors de la sphère environnementale qui domine les discours sont parfois citées : comme de la sensibilisation sur le handicap, la mise en place de produits d’hygiène féminine ou des « boîtes à livres ».

« Les importuns inutiles » (5 %) : Pour certains, les éco-délégués ne font « rien », ou « pas grand-chose ». Leurs rencontres sont identifiées comme l’occasion de « rater les cours pour faire des réunions souvent inutiles » ou pour lesquelles « nous n’avons aucun retour », déplore un élève. Les élèves d’un lycée agricole public en zone rurale sont parmi ceux qui ont les mots les plus durs : les éco-délégués « nous cassent les oreilles » ou sont là « pour faire joli et apporter des idées qui n’aboutissent jamais ».

« Les opérateurs de tri » (13 %) : Les éco-délégués ramassent, trient, nettoient, compostent, luttent contre le gaspillage, construisent des poubelles, font des « clean walk » dans leurs lycées, dans leurs villes, sur les plages… Les déchets identifiés sont ceux qui sont visibles, comme le papier ou les mégots, alors que les déchets numériques qui ne cessent de croître ne sont pas mentionnés.

Agir sur les déchets demeure l’activité concrète la plus citée dans l’enquête : qu’elle soit l’unique action ou bien associée à d’autres, perçue de façon conforme aux attendus d’un éco-délégué « acteur du changement » ou de manière plus critique, comme chez ce lycéen qui ironise. « Ils ramassent les poubelles, on ne sait pas s’ils sont délégués ou éboueurs. »

Rappelons que la gestion des déchets dans un établissement scolaire public est une attribution des collectivités qui gèrent les bâtiments. Les projets des éco-délégués peuvent donc impliquer la collaboration d’agents de la collectivité qui sont rarement consultés et, au final, souvent dans l’incapacité de donner suite aux projets commencés, comme la création de composts abandonnés l’année suivante faute de personnel identifié pour les gérer. Il en est de même avec les actions des élèves autour des économies d’énergie dont la portée reste limitée face au défi que représente la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, décidée à un tout autre niveau.

Sans remettre en cause l’importance de la gestion des déchets pour la cause écologique et sociale, nous pouvons cependant nous questionner sur l’intérêt d’en faire la mission principale des éco-délégués. Peu de réflexions sur l’origine de ces déchets (surconsommation, obsolescence programmée, mauvaise qualité, réglementation non respectée) ont été observées. Or, sans remise en cause du système à l’origine de la production de ces déchets, les éco-délégués risquent bien de n’occuper qu’une « fonction utilitariste au service des politiques libérales de croissance », pour reprendre les termes des chercheurs Jean-Marc Lange et Angela Barthes.

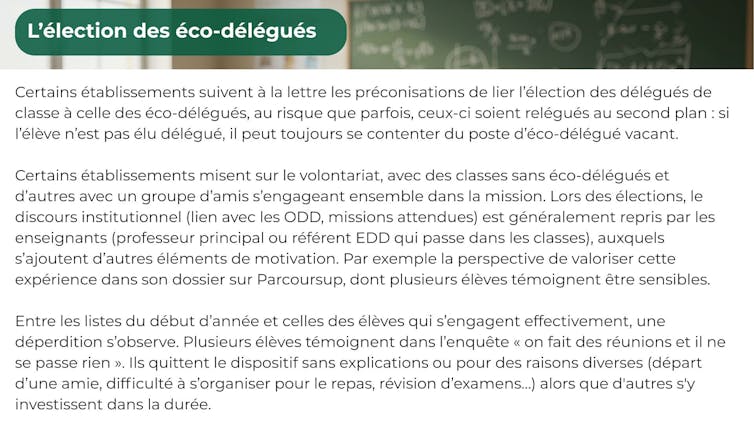

Un fort effet établissement

Le dispositif des éco-délégués peut également être perçu de manière très différente selon les contextes d’établissements. Dans l’enquête de terrain, les élèves de l’enseignement agricole considèrent les éco-délégués comme des « agents du changement » ou des « opérateurs du tri » dans une proportion supérieure aux attentes. Les élèves de l’éducation nationale suivant une voie de formation générale sont eux beaucoup plus que prévu à répondre ne pas savoir quelles sont les missions des éco-délégués.

Plus surprenant, les élèves d’un lycée pourtant labellisé « établissement en démarche de développement durable (E3D) » et ceux ayant participé à un projet régional sur les ODD (Objectifs de développement durable définis par les Nations unies) sont ceux qui affichent le plus haut pourcentage des « Je ne sais pas » (79 % et 70 %). À l’inverse, les élèves d’un lycée n’ayant pourtant pas encore organisé d’élections d’éco-délégués sont ceux qui les considèrent le plus comme « agents du changement » (49 %).

L’analyse du questionnaire indique par ailleurs que les perceptions des activités des éco-délégués ne varient pas significativement selon le genre, le niveau scolaire ni même selon le vécu scolaire : les élèves se déclarant en réussite ou en échec scolaire et les élèves déclarant avoir une expérience positive ou négative de leur scolarité ont des taux de réponse équivalents. Ainsi, l’effet établissement semble agir plus que le profil socio-scolaire des élèves sur leur perception du rôle de l’éco-délégué. Ces premiers résultats mériteraient cependant d’être consolidés à une échelle plus importante.

Enfin, qu’elle soit conforme aux prescriptions du ministère, restreinte aux déchets ou plus critique, la perception du rôle des éco-délégués se cantonne à la sphère écologique. Les systèmes politiques et économiques à l’origine de l’épuisement des ressources et de la surproduction de déchets ne sont quasiment jamais mentionnés. Cette dépolitisation de la question écologique, notamment dans un contexte scolaire, et « l’invisibilisation des enjeux sociaux » qui l’accompagne sont une tendance déjà bien repérée par les recherches en éducation, comme en témoigne le récent ouvrage d’Irène Pereira sur l’éco-pédagogie (2024).

Quant au profil socio-scolaire des éco-délégués, sans étude statistique nationale, difficile de dresser le portrait type. Le rapport parlementaire réalisé sur ce sujet par une députée de la majorité, dresse un panorama assez mitigé. Le dispositif des éco-délégué est accusé de renforcer les stéréotypes de genre en confiant les tâches du « care », et notamment du maintien de la propreté des lieux, aux filles plus qu’aux garçons. Constat déjà largement documenté en sociologie.

Si les éco-délégués perçoivent bien que l’on attend d’eux qu’ils soient force de propositions, ils sont pourtant dirigés, de manière explicite ou plus implicite, vers les actions déjà en cours ou impulsées par leurs encadrants, considérées comme réalisables et « allant dans le bon sens ». Un acteur du changement donc, mais dans les limites de l’acceptable.

Parmi les éco-délégués interrogés pendant l’enquête, certains s’épanouissent clairement dans leur mission, regrettent parfois qu’elle ne puisse pas s’étendre davantage ou se pérenniser d’une année sur l’autre ou d’un établissement à l’autre. Pour d’autres, elle est synonyme d’usure ou de déception, comme en témoigne cet éco-délégué élève de seconde (lycée privé, zone rurale) :

« C’est bien gentil de faire les petits gestes, mais un moment il va falloir faire les grands, et c’est pas le gouvernement qui s’en occupe. »

Tantôt colibris, tantôt ambassadeurs, tantôt sauveurs, tantôt éboueurs… les éco-délégués cumulent ainsi les casquettes sans véritables moyens pour agir, alors même que les défis auxquels ils sont censés répondre ne cessent de croître dramatiquement.

Certes, nous pouvons convenir que les cinq dernières années n’ont pas été de tout repos pour le milieu scolaire : crise sanitaire de la Covid et huit ministres de l’éducation nationale qui se sont succédé. Cependant, nous pouvons constater qu’après un engouement pour les enjeux de développement durable post-COP21, les moyens attribués au déploiement de l’éducation au développement durable peinent encore à être rassemblés à la hauteur des objectifs auxquels la France continue de s’engager, COP après COP.

À lire aussi : De COP en COP, une géopolitique de la procrastination climatique

Lise Trégloze a reçu une bourse de recherche doctorale de la région Bretagne (dispositif ARED).

06.01.2026 à 16:50

Comment promouvoir la durabilité grâce à des applications géolocalisées, sans pour autant inquiéter la vie privée des utilisateurs ?

Texte intégral (1023 mots)

En mettant en relation des inconnus autour du don, du partage et de la solidarité locale, les applications de géomatching apparaissent comme de puissants leviers des Objectifs de développement durable élaborés par l’ONU. Leur succès dépend pourtant d’un équilibre délicat entre impact sociétal, exposition des données personnelles et sentiment de sécurité.

Les 17 Objectifs de développement durable (ODD), élaborés par les Nations unies pour transformer le monde d’ici à 2030, nécessitent l’implication du plus grand nombre. Or, de nombreuses applications géolocalisées, fondées sur la mise en relation entre particuliers, offrent un potentiel considérable pour accélérer ce changement. Chaque ODD peut aujourd’hui s’appuyer sur des centaines d’initiatives de « géomatching ».

Pour l’ODD 1 (« pas de pauvreté »), par exemple, FallingFruit met à disposition des glaneurs plus de 4 039 ressources alimentaires distinctes, réparties sur près de deux millions de sites. GEEV permet de récupérer gratuitement des meubles près de chez soi, tandis qu’Olio facilite le partage des surplus alimentaires entre voisins grâce à une communauté de plus de 8 millions de membres.

Ces plates-formes génèrent des impacts concrets sur les trois piliers du développement durable :

Social : elles renforcent la solidarité locale et créent de nouveaux liens sociaux ;

Économique : elles réduisent la pauvreté et améliorent le quotidien de chacun ;

Environnemental : elles diminuent les déchets et prolongent la durée de vie des objets.

Une épineuse question de sécurité

Cependant, leur fonctionnement repose sur la divulgation de données personnelles, notamment la géolocalisation reconnue comme particulièrement sensible par la Commission européenne. Contrairement aux transactions classiques sur des plates-formes comme Leboncoin ou Vinted, les applications de géomatching impliquent souvent une rencontre physique, parfois au domicile d’un particulier.

Aller chez un inconnu ou accueillir un inconnu chez soi n’est pas anodin. La confiance que l’on peut accorder à une marque pour personnaliser des offres ne suffit plus : ici, les données doivent être partagées directement avec d’autres utilisateurs. Ce besoin de sécurité explique le succès d’applications comme Gensdeconfiance, fondées sur la recommandation entre membres.

Les risques perçus sont renforcés par le contexte : augmentation des violations de données, multiplication des infox, usurpations d’identité… Les internautes sont méfiants : 72 % se disent préoccupés par la traçabilité de leurs activités en ligne (enquête de l’Insee auprès des ménages sur les technologies de l’information et de la communication de 2021) surtout que les violations notifiées à la CNIL ont augmenté de 20 % en 2024. Ainsi 76 % ont limité ou renoncé, selon l’enquête Insee TIC de 2019, à une activité en ligne à cause de craintes sur la sécurité.

Une piste : la présence sociale

Face à ces inquiétudes, une piste prometteuse émerge : la présence sociale. Elle désigne la capacité d’une interface numérique à faire ressentir une présence humaine. En humanisant l’expérience, elle rassure et contrebalance partiellement le sentiment de sacrifice inhérent au partage de données personnelles. Elle donne à l’utilisateur l’impression d’intégrer une communauté active, plutôt que de confier ses informations à un espace impersonnel.

Concrètement, cette présence sociale peut être renforcée grâce à des indicateurs communautaires :

nombre de visites déjà effectuées chez un membre,

quantité de fruits glanés,

photos du lieu,

retours d’expérience visibles et authentifiés.

Plutôt que de mettre en avant les « meilleures ventes » comme le font de nombreuses plates-formes, le design de l’application pourrait valoriser les interactions réelles, les contributions et les preuves d’activité. Cela rendrait la communauté plus vivante, plus incarnée, et donc plus rassurante.

Le rôle ambivalent des algorithmes

Dans les applications de géomatching, la confiance ne repose pas uniquement sur des recommandations explicites, comme dans Gensdeconfiance, mais aussi sur cette impression de proximité humaine. Les algorithmes et l’IA ont un rôle ambivalent : ils peuvent enrichir cette présence (avec, par exemple, des agents conversationnels sociaux) ou au contraire nourrir la méfiance (en renforçant la crainte des faux avis ou des profils fictifs). L’enjeu est donc de concevoir des technologies qui servent la confiance, plutôt que de l’éroder.

Si ces conditions sont réunies, les applications de géomatching pourraient connaître une adoption bien plus large et contribuer véritablement à l’atteinte des 17 ODD. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant à explorer ces initiatives et à agir, à votre échelle, en faveur de la planète ?

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.