The Big Picture

Marc ENDEWELDJournaliste et écrivain

27.12.2023 à 22:24

Emmanuel Macron, la fable du « progressisme »

Marc Endeweld

Texte intégral (5113 mots)

Cette semaine, Le Canard Enchaîné consacre un petit article intitulé « Dr Emmanuel et Mr Macron », dans lequel il est rappelé les déclarations d’Emmanuel Macron contre l’extrême droite, en l’occurrence contre le Rassemblement National, lors des élections présidentielles de 2017 et 2020, pour mieux s’étonner, aujourd’hui qu’Emmanuel Macron « assume totalement » la loi Immigration portée par son ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Pourtant, tout dans le parcours d’Emmanuel Macron, tant au pouvoir que durant ses années d’initiation, démontre une proximité avec les idées les plus conservatrices de l’histoire française. Et pas uniquement par calcul ou par suivisme dans les sondages.

Ceux qui continuent de dépeindre Emmanuel Macron comme une simple « girouette » ou un « opportuniste » sans idéologie (le « macronisme » serait ainsi caractérisé par son « vide » selon l’éditorialiste de France Inter, Thomas Legrand), n’ont pas voulu voir un fait : Emmanuel Macron n’a aucune limite quand il s’agit de faire de la politique, pour conserver le pouvoir, au point de n’avoir aucun gêne à lever tout barrage à l’égard de l’extrême droite, dans ses multiples stratégies, petites et grandes. Cette « rupture », dans la droite ligne d’un esprit de « transgression » particulièrement apprécié par les commentateurs dès 2017 contre tout ferment de République sociale, n’est pourtant pas nouvelle. Car cela fait bien longtemps que le « en même temps » macroniste a pour objectif de concrétiser l’union des deux droites, si chère à Patrick Buisson, pour asseoir durablement son pouvoir et empêcher toute alternance à gauche, une option un temps envisagée par un certain Nicolas Sarkozy. Une posture qui va jusqu’à choquer Bernard Cazeneuve qui compare désormais Macron dans une récente tribune à « Janus », un être « double et menaçant », un « en même temps de droite et d’extrême droite ».

Certes, Emmanuel Macron pourrait être aussi le simple symptôme d’une époque terrible, celle d’un tout se vaut propre au marché néolibéral, mais s’il lui manque manifestement une assise historique et une profondeur de vue, sa connivence personnelle le porte naturellement vers la droite la plus dure. À l’Élysée, le conseiller mémoire, Bruno Roger-Petit, exégète favori de la geste présidentielle, n’a d’ailleurs jamais caché sa fascination pour son chef et son « ethos de droite », comme il l’a souvent confié à ses visiteurs. De mon côté, pour avoir enquêté depuis 2014 sur le président de la République et son parcours, cela fait bien longtemps que j’avais perçu ses inclinations anti-démocratiques. Et pour éviter de me répéter, je vous propose en cette fin d’année à la fois une interview vidéo enregistrée à l’automne 2020 pour la web télé QG, ainsi que la postface que j’avais publiée dans l’édition poche de mon ouvrage l’Ambigu Monsieur Macron dès janvier 2018 (éditions Points). Il y a bientôt six ans. Je remercie mon co-éditeur, Hugues Jallon, le PDG du Seuil, de m’avoir autorisé à reproduire ici ce texte.

La fable du « progressisme », postface de l’Ambigu Monsieur Macron (édition poche, janvier 2018).

Il était encore ministre de l’Économie de François Hollande. Mais on le sentait déjà bien éloigné de ses responsabilités gouvernementales et entièrement concentré sur son ambition présidentielle… En ce 20 août 2016, Emmanuel Macron visitait le parc d’attractions du Puy-du-Fou en compagnie de son fondateur, le très droitier Philippe de Villiers. Le jeune loup apparaît alors tout sourire à ses côtés et va jusqu’à lui rendre hommage, saluant un « un entrepreneur culturel ». Ce dernier répond avec la même emphase : « C’est la première fois que je vois un ministre conduire un char avec autant d’audace et surtout cette capacité à apprendre […]. Je pense qu’il y a pour Monsieur Macron, devant lui, un avenir pour conduire toute sorte de char. »

Aux journalistes qui demandent au ministre les raisons d’une telle visite, Macron répond droit dans ses bottes : « Pourquoi, c’est étonnant ? […] L’honnêteté m’oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. » Quelques jours plus tard, le jeune homme pressé de 38 ans retrouvera entièrement sa « liberté » après avoir donné sa démission à François Hollande. Sans scrupule. Quelques jours plus tard, il en aura encore moins quand il recevra, discrètement cette fois-ci, à petit-déjeuner une dizaine de prêtres, dont certains connus pour leur engagement contre le mariage pour tous, comme l’abbé Grosjean ou Pierre Amar, tous deux curés du diocèse de Versailles.

Peu importe pour celui qui, à travers ce geste très gaullien, se vit déjà au-dessus des partis. Et pourtant, quelle manière étrange de concevoir la sortie de tous les « conservatismes » de droite comme de gauche qu’il appelle alors de ses voeux ! Lui qui affirme son ambition de rassembler tous les « progressistes » finit par irriter son plus fidèle soutien, Henry Hermand, qui n’a pas du tout apprécié ses sourires aux côtés du vicomte de Vendée : « Je n’ai pas compris pourquoi il est parti au Puy-du-Fou et je l’ai d’ailleurs dit à Emmanuel. D’autant qu’il est apparu bien trop proche de Villiers. C’était trop. »

Un projet avant tout bonapartiste

Emmanuel Macron déconcerte donc jusqu’à ses plus fidèles. Chacun projette finalement dans le « macronisme » sa propre identité politique, comme pour mieux se rassurer. Au risque de quiproquos. Artisan infatigable des centres, de gauche comme de droite, François Bayrou a ainsi pensé, après son médiatique ralliement, devenir le partenaire indispensable de Macron. Même s’il a répété publiquement le contraire, réfutant toute forme de « ticket », sans doute le maire de Pau espérait-il secrètement devenir son Premier ministre. « La grande erreur de Bayrou est politique, et non humaine, critique un soutien du président. Il a pensé que Macron était d’abord un centriste. Or, si Macron prend l’espace politique du centre, il bouscule avant tout les codes. En réalité, son projet est beaucoup trop bonapartiste pour être fidèle au centre. » De même, le député socialiste Richard Ferrand, compagnon de la première heure, était persuadé au cours de la campagne que Macron allait « gouverner à gauche », comme il le confiait en privé, et qu’il resterait donc fidèle à sa « famille », tel le turbulent Nicolas Sarkozy, qui avait incarné la « rupture » à droite à l’égard du vieux Jacques Chirac. Là encore, quiproquo.

Car Macron qui n’a cessé de se présenter comme un homme « de gauche », ne s’inscrit pas en réalité dans les luttes ayant marqué la gauche. Macron et la gauche, c’est plutôt tabula rasa. L’ancien ministre de François Hollande ne s’encombre guère de la mémoire des partis, des syndicats et des associations de gauche. « Au fond, décrypte un ancien ministre socialiste, Macron est a-historique. Il pense pouvoir créer le nouveau monde à partir de rien. Mais on ne crée jamais à partir de rien. » (Libération, 6 octobre 2017).

Au cours du précédent quinquennat, ses amis socialistes aimaient pourtant le présenter comme un authentique « social-démocrate », sans pour autant expliquer quelle était la stratégie de leur petit préféré pour impulser un nouveau rapport de force face au capitalisme globalisé. En 2015, Julien Dray constatait ainsi que Macron n’avait « pas de surmoi marxiste » : « Il n’a pas cette culture. C’est à la fois une qualité et un défaut. Car parfois il apparaît “sans principes”, sans ancrage traditionnel. Et c’est vrai qu’il peut se laisser lui-même emporter par une certaine “modernité” à tout-va. »

Quelque temps après, Michel Rocard, peu avant sa mort, estimait ainsi que Macron, son jeune cadet, était « loin de l’histoire ». Oui, loin de l’histoire de la gauche et du progressisme. « Jeune socialiste, je suis allé voir chez les partis suédois, néerlandais et allemand, pour voir comment cela marchait. Le pauvre Macron est ignorant de tout cela », ajoutait l’ancien Premier ministre de François Mitterrand.

Entre manichéisme politique et chantage

De son côté, Dominique Strauss-Kahn, lors d’un hommage rendu à l’ancienne ministre Nicole Bricq, soutien de la première heure de Macron et décédée à l’été 2017, rappelait qu’elle-même « savait que les valeurs de droite et les valeurs de gauche ne sont pas les mêmes. Que les deux sont nécessaires à l’équilibre de la société ». Une forme de rappel à l’ordre venant d’un socialiste pour le moins modéré…

Au cours de sa campagne, Macron n’a pourtant cessé de répéter que le nouveau clivage se situait entre les « progressistes » et les « conservateurs ». Une vision binaire entre « modernes » et « archaïques » loin d’être du goût de tous les Français, et notamment à gauche, mais qui va lui servir pour dépasser le système bi-partisan traditionnel. Dans ce contexte, son « progressisme » est d’abord une stratégie électorale pour s’imposer face au repoussoirs que constituent alors François Fillon et Marine Le Pen. Au clivage droite-gauche, il cherche ainsi à substituer une opposition entre le « bloc libéral », qu’il aimerait incarner, et le pôle des « extrêmes », dans lequel il n’hésite pas à ranger Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon… Un manichéisme politique qui lui a finalement permis de clore tout débat de fond. Presque un chantage.

Certes, en ces temps de terrorisme, Macron a théorisé « la bienveillance » en politique, proposé un projet « positif » à la France, exprimé sa foi en l’Europe, s’est opposé au « néo-conservatisme » de l’après 11 Septembre. Comme cet homme né en 1977 avait joué avec la nostalgie de certains Français, celle des années 1970 justement, où les classes moyennes croyaient encore au progrès et au bonheur collectif. L’image d’Emmanuel Macron, celle d’un gendre idéal, ayant grandi à Amiens, loin du microcosme parisien, a sûrement été sa meilleure carte pour sa folle ambition de ravir le pouvoir.

Une forme de kitsch chez Macron

Qualifié de « moderne », il y a quelque chose d’anachronique chez Emmanuel Macron. Et c’est peut-être ce qui a rassuré certains Français. Une forme de kitsch dans un alliage un peu particulier de tradition et de modernité : entre French Tech, Puy-du-Fou, et Jeanne d’Arc. Emmanuel et Brigitte Macron sont amis de Line Renaud et Stéphane Bern, et font des selfies avec eux sur Instagram. Avec Macron, c’est finalement Retour vers le futur. Celui d’une France qui rêvait qu’en 2016 on irait sur Mars.

Résultat, libéral sur le plan économique, certains à gauche ont cru qu’il l’était également sur le plan politique, héritier de la « troisième voie » chère à Tony Blair, ou qu’il était un « social-libéral » à la manière d’un Justin Trudeau ou d’un Bill Clinton. Face aux postures autoritaires et aux coups de menton d’un Manuel Valls, Macron a utilisé cette image d’ouverture pour se différencier tout au long de l’année 2016 et se tenir à distance du bilan du gouvernement. C’était l’époque où il laissait dire par des proches qu’il ne soutenait par le projet présidentiel de la déchéance de la nationalité… C’est du reste ce que dénonce aujourd’hui la droite extrême qui le dépeint comme le représentant des élites globalisées, « hors-sol », et héraut d’un « libéralisme culturel » si décrié par le philosophe Jean-Claude Michéa.

Il est vrai que Macron aime jouer de cette image à l’international : défenseur de la planète et de l’écologie face à Trump, défenseur des homosexuels en Tchétchénie face à Poutine, meilleur « pote » de Justin Trudeau lors du G7, et même « héritier » de Barack Obama pour The New York Times et l’élite démocrate de Washington… Mais comme le président Chirac en son temps qui aimait prendre une posture progressiste à travers sa diplomatie, Emmanuel Macron est en réalité un conservateur sur les questions sociales et « sociétales ». Dès l’élimination de Valls aux primaires, Macron multiplia les déclarations pour séduire l’électorat de droite, évoquant, dès février 2017, la « tolérance zéro », ou expliquant que La Manif pour tous avait été « humiliée » par François Hollande et son gouvernement !

Un populisme renversé, technocratique

Au final, son « libéralisme » économique est à la fois complaisant à l’égard de la grande finance internationale et à l’égard des identitaires qu’il instrumentalise comme autant de « repoussoirs » pour asseoir son pouvoir. Cette forme de populisme renversé, technocratique, lui permet d’évacuer la question sociale au sens où on l’entendait en France depuis le XIXème siècle, issue de ces luttes populaires qui ont pourtant permis de renforcer notre démocratie. En réalité, le sujet d’Emmanuel Macron n’est pas celui de la justice ou de l’émancipation, mais celui de l’« unité » et de l’« efficacité », afin de sauver le système institutionnel et économique. Sa « révolution », qu’il a choisie comme titre de livre, est profondément conservatrice. Sa posture européenne mêle ainsi appel au débat démocratique et injonction technocratique. autre absence notable chez Macron : le questionnement sur notre modèle de développement actuel et son essoufflement.

Guère étonnant si, face à la crise de la social-démocratie en Europe, le président de la République essaye d’abord de draguer les traders de Londres après le Brexit et ne dit rien contre les « forces de l’argent ». Une expression toute mitterrandienne… citée à de multiples reprises au moment du lancement d’En Marche ! par un certain François Bayrou. Au nom de l’« efficacité », Macron préfère ainsi s’attaquer aux salariés, aux gens de peu, aux perdants de la globalisation, et multiplie les provocations à leur égard. Qu’on en juge : « Au lieu de foutre le bordel, ils feraient mieux d’aller regarder s’ils peuvent avoir des postes » (4 octobre 2017) ; « Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes » (8 septembre 2017, Athènes) ; « Une gare, c’est un lieu où l’on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien » (29 juin 2017) ; « Le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien » (1er juin 2017) ; « Le meilleur moyen de se payer un costard, c’est de travailler » (27 mai 2016) ; « Il faut des jeunes français qui aient envie de devenir milliardaires » (7 janvier 2015) ; « Les salariées de Gad sont pour beaucoup illettrées » (17 septembre 2014).

À l’automne 2017, Macron finit par être affublé de l’étiquette de « président des riches » comme Nicolas Sarkozy en son temps. « En fait, avec Macron, ce n’est pas de droite et de gauche, c’est de droite et de droite », fulmine un ancien pilier de la majorité socialiste, loin d’être un révolutionnaire. Les mesures décidées dès l’été 2017 annoncent en effet la couleur : ordonnances pour déréguler le marché du travail, respect des 3 % du PIB de déficit pour l’année en cours qui amène à de nombreuses coupes budgétaires, baisses d’impôts massives pour les plus riches, baisse des aides au logement, baisse des financements de l’État aux collectivités locales, coupes dans le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche, nouvelle loi antiterroriste qui intègre de nombreux éléments de l’état d’urgence dans le droit commun, et réponse répressive du ministère de l’Intérieur à l’égard des migrants…

Jouer avec les symboles historiques

Presque mécaniquement, dans les enquêtes d’opinion, la popularité du nouveau président de la République plonge ainsi parmi les sympathisants de gauche et remonte du côté de la droite. C’est finalement le plus grand hold-up du banquier Macron : avoir été élu par une bonne part de l’électorat traditionnel du PS… et faire une politique de droite ! « La moitié de l’électorat de Hollande en 2012 a voté pour Macron au premier tour de la présidentielle de 2017, rappelle Jérôme Fourquet de l’institut de sondage IFOP. La droite a mieux résisté à l’offensive Macron : seulement 17 % de l’électorat de Sarkozy a voté pour lui au premier tour. Donc, clairement, oui, une grande majorité de son électorat (environ 60 %) venait de la gauche et du centre gauche. Mais une fois qu’il a eu brisé le PS à la présidentielle, Macron a cherché à casser la droite aux législatives en envoyant des signaux à cet électorat (nomination de ministres de droite, coupes dans les dépenses publiques, réforme du Code du travail…), stratégique qui a connu un certain succès. » (Le Monde, 7 octobre 2017)

Pour préserver son image et incarner un semblant d’« unité », Macron joue avec les symboles historiques autour de l’identité de la France. Le soir de son élection, le tout juste président élu investit ainsi le Louvre devant les caméras du monde entier. Palais royal de l’Ancien Régime, siège de la cour de Napoléon, et musée révolutionnaire transformé par Mitterrand. L’histoire millénaire de la France représentée en une image. En s’abreuvant de cette mythologie historique, Macron cherche à se « présidentialiser », à placer ses pas dans la grande histoire. Avant lui, Nicolas Sarkozy en avait fait autant lors de sa campagne de 2007, n’hésitant pas à citer dans ses discours écrits par Henri Guaino des figures de la gauche comme Léon Blum.

En pleine campagne, Macron s’était inspiré de la France unie de 1988, la célèbre campagne de Mitterrand pour mieux rassembler face à Fillon et Le Pen : « Pour s’émouvoir aux grand discours sur l’Europe de François Mitterrand quelques semaines avant sa mort, fallait-il être de gauche ? Pour éprouver de la fierté lors du discours de Jacques Chirac au Vél’ d’hiv’, fallait-il être de droite ? Non. Il fallait être français », déclamait-il dans le Palais des sports de Lyon, citant pêle-mêle de Gaulle, Mitterrand, Chirac. Cette posture de réconciliation l’a amené à faire des grands écarts, en reconnaissant à la fois des aspects positifs à la colonisation, pour ensuite la qualifier de « crimes contre l’humanité ».

Cette France qui manque d’un roi

À force de vouloir se placer dans l’histoire millénaire de la France, Macron en oublierait presque le moment fondateur de la République, la Révolution. C’est ainsi qu’en juillet 2015 il assure que, dans la politique française, « la figure du roi » est absente. Un roi dont il pense même « que le peuple français n’a pas voulu la mort. La Terreur a creusé un vidé émotionnel, imaginaire, collectif ». Les clins d’œil à cette France anterévolutionnaire, Macron les a multipliés. On l’a vu, en novembre 2016, le jour de l’annonce de sa candidature à la présidence, il tient à se rendre à la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France…

Comme son ami Stéphane Bern, Emmanuel Macron préfère finalement la petite histoire, l’histoire événementielle. Celle des alcôves de la royauté, de la société de cour, des champs de bataille. Sa femme, Brigitte, est d’ailleurs fan de la célèbre émission de l’animateur télé, Secrets d’histoire. Une histoire romancée. En son temps, l’écrivain Alexandre Dumas excellait dans le domaine. C’est d’ailleurs dans son château de Monte-Cristo, construit au milieu du XIXème siècle dans un style néo-Renaissance, à Port-Marly dans les Yvelines, qu’Emmanuel Macron inaugure devant la presse les Journées du patrimoine et annonce sa décision de confier à Bern un rapport sur le sujet.

Ce château de Monte-Cristo qui incarne, là aussi, le kitsch d’une époque en plein bouleversement, en pleine révolution industrielle, et qui pourtant célèbre alors la nostalgie du Moyen Age, dans la droite ligne de l’architecte Viollet-le-Duc, spécialisé dans les restaurations de monuments. On est donc bien loin de l’école des Annales, de Marc Bloch ou de Fernand Braudel, l’histoire des grands mouvements de civilisations, du développement du capitalisme. Brigitte confie d’ailleurs que son mari est un « romantique ».

Justement, Macron préfère appeler, dans Le Point (31 août 2017), au retour de « l’héroïsme », et célébrer « l’intemporel ». Étrange mystique qui éloigne manifestement cet homme de l’histoire séculière. Macron semble préférer se réfugier dans les symboles et une forme renouvelée du sacré. Un homme « de son temps », si l’on en croit pourtant Laurent Fabius, le président du Conseil Constitutionnel, qui cita le romantique Chateaubriand, pour qualifier le nouveau président de la République lors de son investiture. Ou un symbole d’un « néo-protestantisme » hors-sol et globalisé selon Régis Debray. À l’image de son portrait officiel, surexposé, saturé de symboles (deux iPhones et des ouvrages de la Pléïade posés sur son bureau, une horloge à l’arrière plan, la fenêtre ouverte sur les jardins), rassemblant finalement tous les codes des précédents portraits des présidents de la Vème République (les drapeaux, le bureau, la bibliothèque, le jardin…). « Cette photo kitsch est maintenant accrochée dans toute la France », raille très justement le quotidien allemand Bild (29 juin 2017). Une compression historique digne de César. À défaut de proposer un nouvel avenir aux Français, Emmanuel Macron pourrait finir président d’une France devenue un grand parc d’attractions, tel le parc à thème reproduisant l’Angleterre dépeint en son temps par l’écrivain britannique Julian Barnes dans son roman England, England…

Des grands hommes à un simple aventurier

Cela pourrait suffire à Macron, lui qui se sent davantage proche des héros de la littérature qu’il découvrait, alors enfant, avec sa grand-mère, que du destin des peuples. N’a-t-il pas écrit, adolescent, un roman picaresque, Babylone, Babylone, dans lequel il racontait l’aventure d’Hernán Cortés, le conquistador espagnol qui s’est emparé de l’Empire aztèque ? C’est peut-être de cela dont parle Macron : sa tentative un peu folle de projeter dans son propre parcours l’hubris des grands hommes, ces destins qui pouvaient éclore quand l’Europe faisait encore la grande histoire. « La France doit redevenir une grande puissance tout court », affirme-t-il pourtant.

Devenu président de la Vème République, créée sur mesure pour le général de Gaulle, Macron se dit ainsi en recherche d’une « transcendance » perdue. Macron cite à dessein Hegel et sa théorie des grands hommes, toute en multipliant les références aux panthéons respectifs de la gauche et de la droite. En attendant, il essaye surtout d’écrire la suite du roman dont il est le héros, de proposer pour son image cette « identité narrative » chère à Paul Ricoeur. Finalement, ce « maître des horloges », tel qu’il se définit parfois en privé, « mobilise-t-il et illustre-t-il uniquement le kairos grec, celui qui est saisi du moment favorable, fait appel à la mètis, mais n’ouvre nullement un nouveau temps ? », se demande l’historien François Hartog. Comme le rappelait François Mitterrand à la fin de sa vie : « Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n’y aura plus que des financiers et des comptables. » Macron l’apprendra peut-être à ses dépens : l’histoire est souvent cruelle et pourrait le transformer en un simple aventurier.

Texte écrit en octobre 2017 pour l’édition poche augmentée de L’ambigu monsieur Macron (éditions Points, janvier 2018).

08.12.2023 à 12:21

Retour sur une caisse noire et un parfum de corruption chez ADP en Libye

Marc Endeweld

Texte intégral (8928 mots)

C'est « l'affaire libyenne » la plus méconnue et qui aurait pu être la plus explosive pour le microcosme français concernant ses relations avec l’ancien « Guide suprême » Mouammar Kadhafi. Après une longue enquête ouverte en 2014, le tribunal de Paris a validé, lundi, une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) conclue en novembre 2023 entre le parquet national financier (PNF) et ADP Ingénierie, une filiale du groupe aéroportuaire, essentiellement pour des faits délictueux commis entre 2007 et 2011, lors de la passation de contrats en Libye. « ADP solde une vieille affaire de corruption liée à la Libye de Kadhafi », ont titré Les Echos sur leur site internet.

Rappelons qu’une CJIP est un mécanisme transactionnel inauguré par la loi Sapin II et inspiré par le régime de « DPA » (Deferred Prosecution Agreement) existant dans la justice américaine. Dans cette affaire libyenne, le groupe Aéroports de Paris a donc finalement décidé de payer une amende de 14,6 millions d’euros pour éviter un procès sur des faits de corruption en Libye, liés à des contrats signés… avant et après l’élection présidentielle de 2007 en France. Depuis 2004, les relations diplomatiques entre la France et la Libye de Kadhafi avait en effet été réactivées, vingt ans après l’attentat contre un DC-10 d’UTA, et avaient suscité de nombreuses tractations commerciales et économiques. À Tripoli, se multipliaient alors les visites d’émissaires français issus des équipes Chirac et Sarkozy. Dans le même temps, le groupe ADP avait multiplié les contrats de construction et de gestion d’aéroports à l’étranger, en particulier dans le Golfe, et dans des pays dits « sensibles » du point de vue des règles de « compliance » (conformité) dans le cadre de la lutte contre la corruption.

Aujourd’hui, grâce à cette justice pénale négociée, le groupe aéroportuaire s’en tire particulièrement bien, et communique auprès de la presse sur le fait qu’il a mis en place depuis ces épisodes de nombreuses procédures d’éthique et de conformité….

Il y a quelques mois, une source rompue à ce genre d’affaires m’avait confié que « dans ce domaine comme dans le domaine économique, il y a des dossiers “to big to fail”». C’est en tout cas l’occasion de (re)lire l’enquête que j’avais consacrée au dossier ADP en Libye : car les faits étaient nombreux et très illustratifs des vieilles pratiques du groupe français il y a encore peu de temps :

Enquête publiée dans Le Média en février 2020 :

Exclusif - Une caisse noire et un parfum de corruption remettent en cause la privatisation d'ADP

Les policiers de l’OCLCIFF (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales) ont perquisitionné fin janvier le domicile de l’ancien responsable de la filiale internationale d’Aéroports de Paris (ADP). En cause : plusieurs contrats passés à l’étranger avant et juste après l’élection de Nicolas Sarkozy en 2007, notamment en Libye. Depuis, la direction d’ADP ainsi que son principal actionnaire, l’État, cherchent à étouffer le scandale et à retarder l’ouverture d’une information pour ne pas nuire à la privatisation d’ADP.

Par Marc Endeweld

Un scandale à plusieurs centaines de millions d'euros, de l'argent libyen qui nourrit des soupçons de corruption, des filiales dans le collimateur de la justice française, des groupes de BTP déjà inquiétés pour des cas de corruption internationale, avec, à la clé, le risque de tomber sous le couperet du gendarme américain anti-corruption : chez Aéroports de Paris (ADP), l’imbroglio est total tant l’hypothèse d’une ouverture d’information et la perspective de mises en examen brouillent les pistes qui devaient amener vers une paisible privatisation.

Ce sont les agissements de l'une des filiales internationales d'ADP, ADP Ingénierie (ADPI), qui ont éveillé les soupçons des enquêteurs français. Au sein du groupe public détenu encore à plus de 50 % par l’État, la direction est particulièrement inquiète et ne fait pour l'instant aucun commentaire officiel. En off, pourtant, des sources internes à l'entreprise nous expliquent que l’actuel PDG, Augustin de Romanet, avait alerté le parquet peu de temps après sa prise de fonction en 2012, suite à des rumeurs de pratiques troubles liées à ADPI.

Cette dernière est dans le collimateur des policiers et du parquet national financier (PNF). La plainte déposée par de Romanet n’avait pas donné de résultats jusqu’à ce que des dénonciations de salariés en 2016 viennent provoquer l’ouverture d’une très discrète enquête préliminaire. Depuis, les investigations menées par les policiers de l’OCLCIFF (Office Central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales) se sont accélérées.

Perquisition surprise de l'ancien PDG d'ADPI

Dernier épisode en date : les agents de l'OCLCIFF de Nanterre ont procédé dans la semaine du 20 janvier à la perquisition surprise du domicile de l’ancien PDG d’ADPI, Alain Le Pajolec, l’un des cadres historiques de l’entreprise. Selon nos sources, la pêche aux documents aurait été fructueuse et la nouvelle aurait provoqué un vent de panique au sein du groupe aéroportuaire.

Contacté par Le Média, le PNF a confirmé l’existence de ces investigations sans vouloir entrer dans les détails : « Cette enquête est toujours en cours, tenue par le secret de l’enquête », nous a répondu par mail le service de communication du parquet. Selon d’autres sources, la Chancellerie et l’Elysée surveilleraient les suites judiciaires de très près. L'ouverture d'une enquête pourrait lourdement impacter le processus de privatisation, « car plus personne ne voudra assumer ce bâton merdeux » nous a indiqué en "off" un magistrat qui a connaissance du dossier.

Méconnue, ADPI est l’une des pépites d’Aéroports de Paris, et suscite de multiples convoitises, notamment du groupe Vinci ou du fonds d’investissement Ardian. Crée au début des années 1990 lorsque le savoir-faire de l’architecte historique d’ADP, Paul Andreu, commence à s’exporter à l’étranger, cette filiale d’ingénierie est aujourd’hui en train de fusionner avec ADP Management, spécialisée dans la gestion des aéroports à l’international, sous la dénomination ADP International.

« ADPI est à la fois le joyau et le mouton noir d’ADP », témoigne un ancien salarié de la filiale. « On y trouve à la fois des gens très brillants, des ingénieurs, des commerciaux, mais aussi des barbouzes qui ne font pas grand chose ». Équipements stratégiques, les aéroports ont toujours été au centre de l’attention des pouvoirs politiques, qui ont pris l’habitude d’y placer d’anciens militaires ou d’anciens agents du renseignement. En 2015, le préfet Alain Zabulon a quitté son poste de coordinateur du renseignement à l’Élysée pour devenir directeur de la sûreté du groupe aéroportuaire.

ADPI effectue des études, conçoit des aéroports et supervise la construction d’infrastructures, principalement des terminaux, sur tout le globe, dans des pays aussi stratégiques que « sensibles », notamment au Proche-Orient, mais aussi en Asie, comme le souligne cet ex-salarié que nous avons pu interroger. La société a construit ainsi les terminaux 2 et 3 de l’aéroport de Dubaï, a travaillé sur l’aéroport de Jeddah en Arabie Saoudite, celui de Bagdad en Irak, ou plus récemment sur le terminal du nouvel aéroport international Daxing à Pékin, imaginé par l’architecte Zaha Hadid.

Dans le viseur des enquêteurs français : une sous-filiale d’ADPI, domiciliée au Liban, dénommée ADPI Middle-East, ainsi que trois contrats remportés en juillet 2007, en pleine lune de miel entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, le « guide » libyen alors invité en grande pompe à Paris. Ces contrats, qui n’ont pu être entièrement exécutés du fait de la guerre de 2011, concernaient la conception des aéroports de Benghazi, de Sebha et de Tripoli, mais également la supervision du chantier de Tripoli et la gestion des sous-traitants où figurent plusieurs groupes internationaux de BTP, notamment le brésilien Odebrecht, dans la tourmente depuis plusieurs années, et récemment mis en cause par la justice française au sujet d’un contrat de ventes de sous-marins français au Brésil.

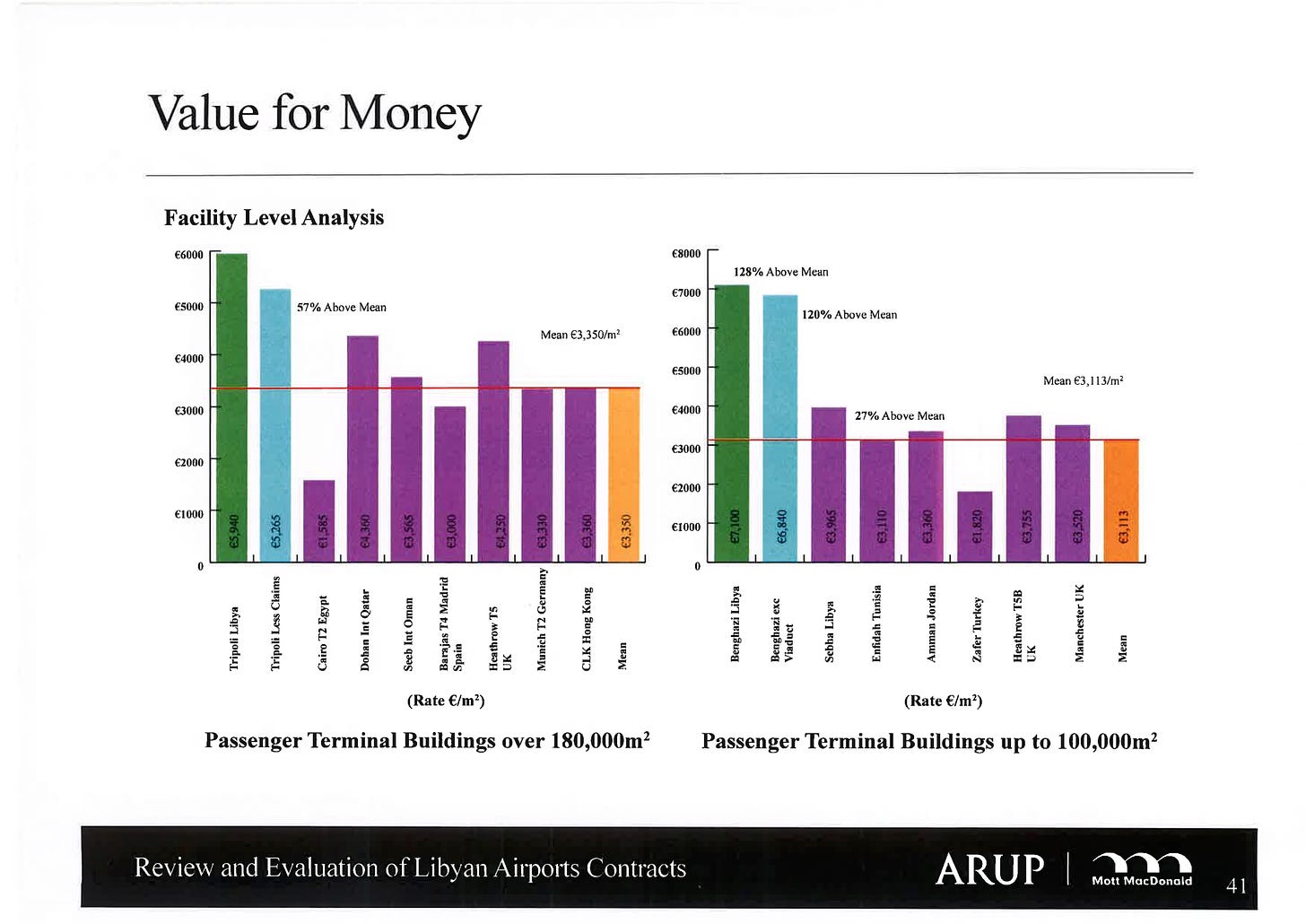

Des risques de corruption et des surfacturations

Le Média a pu se procurer un rapport interne d’ADP soulignant de nombreux dysfonctionnements et des soupçons tangibles de corruption. Nous sommes également en possession d’un audit commandé par les autorités libyennes à la société américaine Arup Mott MacDonald, un concurrent d’ADPI qui dispose d’un cabinet d’expertise. Le rapport dénonce de multiples conflits d’intérêts, des surfacturations considérables sur ces contrats, ainsi qu’un étrange montage financier en Libye. « Cet audit est en réalité assez bienveillant malgré la gravité de certains faits relayés. La véritable histoire est encore plus scandaleuse… », commente anonymement un cadre d’ADP.

L’histoire, justement, commence pour ADPI en 2005. À la fin du second quinquennat de Jacques Chirac, de nouvelles relations s’établissent entre la France et la Libye, peu de temps après la levée de l’embargo international visant le pays. Dès 2004, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, comme son conseiller Brice Hortefeux, son collaborateur Claude Guéant ou Patrick Ollier, compagnon de Michèle Alliot-Marie (alors ministre de la Défense), multiplient les voyages en Libye. L’Élysée et l’ensemble du gouvernement poussent les entreprises françaises - notamment celles engagées dans les domaines stratégiques, comme Thales ou Total -, à négocier de juteux contrats avec le régime de Kadhafi, quelques mois avant l’élection présidentielle de 2007 qui aboutira à la victoire de Nicolas Sarkozy.

C’est dans ce contexte qu’ADPI entame ses premières démarches en Libye, et prospecte en parallèle vers le Moyen-Orient, alors en plein développement aéroportuaire. Avec succès : « En termes de stratégie, les années 2007 et 2008 ont été des années de rupture pour ADPI avec les contrats signés en Arabie Saoudite et en Libye », se félicitait Felipe Starling, directeur général exécutif d’ADPI, lors d’une convention de cadres organisée à l’hôtel Marriott Saint-Jacques à Paris le 23 juin 2009. « Notre ambition à long terme est de devenir un grand groupe d’architecture et d’ingénierie internationale ». Entre 2000, date de sa création, et 2008, ADPI voit en effet son chiffre d’affaires quadrupler pour atteindre 107 millions d’euros.

En Libye, c’est le commercial d’ADPI pour la zone Afrique, Jean Assice, qui est à la manœuvre auprès des autorités et du clan Kadhafi. De son côté, le PDG d’ADPI Alain Le Pajolec fait aussi le déplacement en Libye. À Paris, le directeur juridique d’alors, Marc Birolichie, par ailleurs administrateur d’ADPI, suit de près l’avancée des négociations.

Mouammar Kadhafi, heureux de revenir sur la scène internationale, ambitionne de transformer la Libye en un véritable hub aéroportuaire panafricain : « La compagnie Afriqiyah Airways, de Kadhafi, voulait faire un grand hub entre l’Europe et l’Afrique. Sur l’exemple d’Emirates à Dubaï », témoigne un acteur de l’époque en Libye. Les Libyens sont gourmands : ils souhaitent disposer d’immenses extensions aux aéroports de Tripoli, de Benghazi et de Sebha, leur permettant de monter leurs capacités respectives à 20, 15 et 3 millions de passagers par an ! À Sebha, petite bourgade, mais ville de naissance de Kadhafi, le « Guide » souhaite construire un terminal présidentiel - « VVIP, very very important people », dans le jargon d’ADPI. Pour réaliser ces projets aéroportuaires pharaoniques, le régime Kadhafi signera au total pour 1,8 milliard d’euros de contrats. En parallèle, pour asseoir cette future domination sur les vols panafricains, Afriqiyah Airways commande, dès juin 2007, six A350 et cinq A320 d’Airbus. C’est le premier contrat signé entre la France et la Libye après l’élection de Nicolas Sarkozy, pour lequel les enquêteurs soupçonnent Claude Guéant, alors secrétaire général de la présidence de la République, d’avoir bénéficié de rétrocommissions.

Un audit commandé par la Libye conclut à des surcoûts et à un pourcentage inhabituel

Début juillet 2007, c’est au tour d’ADPI de remporter le gros lot. Deux contrats de 12,3 millions et 17 millions d’euros sont finalement signés pour la réalisation d’études de design pour les aéroports de Tripoli, Benghazi et Sebha. Peu de temps après, ADPI remporte un troisième contrat stratégique, celui de la supervision et la gestion des sous-traitants sur le chantier de Tripoli, pour un total de 89 millions d’euros. À Tripoli, ADPI n’est donc pas uniquement concepteur, mais également maître d’œuvre, chargé de surveiller la réalisation du chantier par les différents sous-traitants. Parmi eux, une joint venture dénommée ODTC JV, rassemblant trois groupes de BTP, le brésilien Odebrecht Brazil, le Turc TAV (Tepe Akfen Ventures) et un Libanais plus méconnu, CCCL (Consolidated Contractors Company Libya).

ADPI est alors rémunéré à partir d’un pourcentage sur les coûts de construction : « La société s’est retrouvée en conflit d’intérêt manifeste. Car plus les coûts de la construction étaient élevés, et plus ils touchaient ! », commente une source ayant travaillé avec ADPI. Placé en situation de contrôle, tout en bénéficiant des frais engagés par le maître d’ouvrage, ADPI n’avait théoriquement pas intérêt à comprimer les coûts des chantiers. « Quand on demande de juger les constructeurs, il n’est pas très sain de se faire payer sur un pourcentage sur le coût total de la construction », commente la même source.

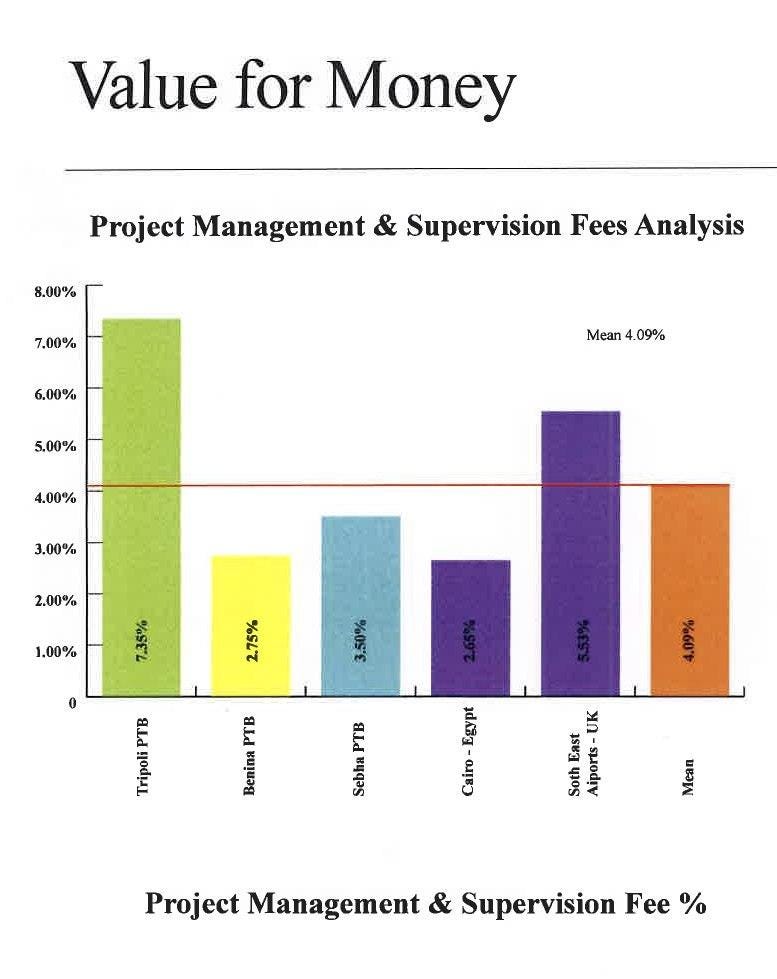

Cette situation est d’autant plus étonnante que l’audit effectué par Arup Mott MacDonald sur commande des nouvelles autorités libyennes rapporte qu’ADPI va bénéficier d’un pourcentage particulièrement avantageux et tout à fait inhabituel sur les coûts de construction de l’aéroport de Tripoli. Le taux dont bénéficiera ADPI sur le chantier de Tripoli s’élève à 7,35 %. Pour des chantiers équivalents, les superviseurs réclament en moyenne un taux de 4,09 %.

Mais au-delà du taux, ce sont les paiements finalement opérés par les autorités libyennes à ADPI qui interrogent. En effet, alors que les chantiers des trois aéroports ont dû être arrêtés en urgence par la guerre de 2011, les versements déjà effectués – de 2008 à 2011 - ne correspondent pas à l’avancée réelle des travaux sur place. La construction du terminal en était alors à peine au début de la structure. On aperçoit seulement quelques bardages. Les bâtiments sont tout juste sortis de terre. « Rien n’est encore installé manifestement : ni les ascenseurs, ni la climatisation, ni les parkings… J’estime que ces chantiers n’en sont arrivés qu’à 20 % de la réalisation, au mieux 30 % », estime un ingénieur spécialiste de la construction aéroportuaire.

Néanmoins, alors que le chantier de Tripoli est loin d’être achevé (on retrouve la même situation à Benghazi comme à Sebha), ADPI va largement facturer ses prestations, et se faire payer, auprès du maître d’ouvrage libyen, de la même manière que les sous-traitants Odebrecht, TAV, et CCCL, vont largement facturer et recevoir de larges paiements pour un chantier loin d’être terminé. « Peu de chantiers sont facturés à plus de 50 % quand il n’y a que la structure à peine. D’un point de vue commercial, ils n’ont pas bu la tasse, ce qui est étonnant car les chantiers ont bien été arrêtés. Pourquoi ont-ils réussi à récupérer une grande partie de l’argent alors que le chantier n’était pas terminé ? Y-avait-t-il des clauses dans le contrat ? », se demande le spécialiste que nous avons interrogé.

Au final, la facturation d’ADPI pour la supervision du chantier de Tripoli atteint près de 48 millions d’euros, soit plus de la moitié de ce qui est prévu au total par son contrat, alors que les travaux n’en sont qu’à leurs prémices. Le groupe français recevra pourtant 43,5 millions d’euros. De leur côté, les principaux sous-traitants, dont Odebrecht, facturent pour plus de 587 millions de travaux, soit plus de 60 % de l’ensemble du contrat prévu, et reçoivent pour 410 millions d’euros de paiements sur le seul chantier de Tripoli.

Ainsi, malgré la situation d’extrême urgence en Libye avec la chute du régime en 2011, ADPI comme les principaux sous-traitants du chantier de Tripoli n’ont pas eu de très grandes difficultés pour se faire payer. Sur l’ensemble de ses contrats (conception, supervision du chantier), ADPI a finalement reçu 73,6 millions d’euros, pour 83,9 millions de facturations, soit un recouvrement de près de 88 %. L’audit effectué par Arup Mott MacDonald pointe ainsi une double surfacturation sur le chantier de Tripoli, à la fois au niveau du pourcentage dont bénéficie ADPI sur les coûts de construction, et de la facturation finalement réalisée par les sous-traitants et ADPI sur le réel avancement du programme de travaux.

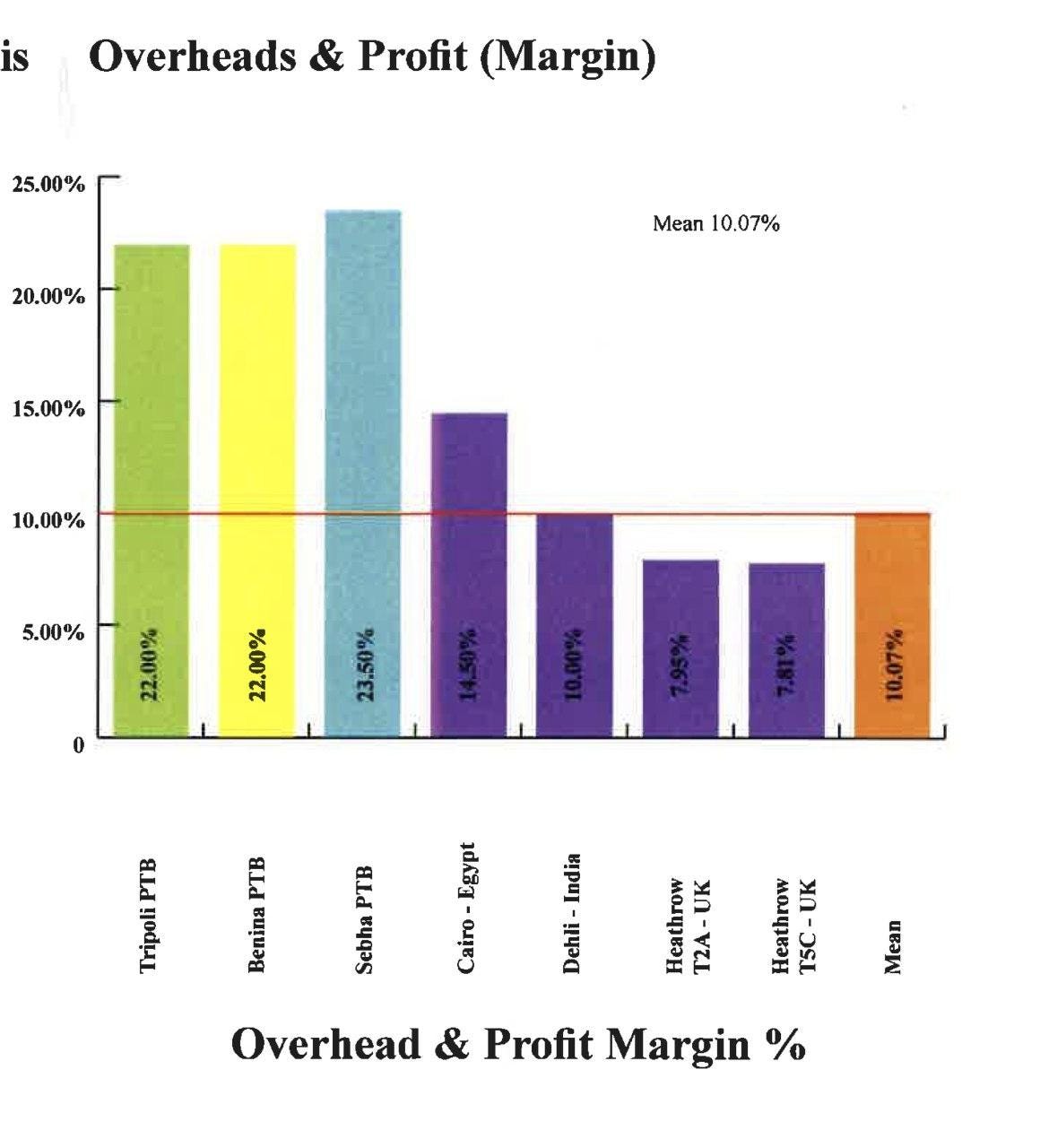

Ce ne sont pas les seules incohérences constatées par l’audit. Sur les chantiers de Tripoli, Benghazi et Sebha, les marges dont bénéficient au final les différents acteurs sont particulièrement importantes, entre 22% et 23,7 % alors que le secteur de la construction peut espérer généralement entre 5% et 10 %.

Les auditeurs s’interrogent aussi sur le sur-dimensionnement des différents terminaux prévus à l’origine par ADPI (154 000 m2 pour Tripoli, 77 000 m2 pour Benghazi, et 57 000 m2 pour Sebha). Par ailleurs, ils pointent de nombreux conflits d’intérêt, comme la présence parmi les sous-traitants de la société APAVE, chargée de faire des contrôles sur le chantier de Tripoli, alors qu’elle a aidé ADPI à remporter le marché auprès du régime libyen comme « business winning agent », ou encore la participation à la construction de la société turque TAV, rachetée en cours de chantier par le groupe ADP.

Dernière étrangeté : en 2011, peu de temps avant la guerre, plusieurs avenants aux contrats sont signés pour plus d’1,3 milliard d’euros, qui ne seront jamais engagés. Du fait de tous ces éléments, les auditeurs conseillent aux nouvelles autorités libyennes de mettre fin au troisième contrat d’ADPI, correspondant à la supervision du chantier de Tripoli et à la gestion des sous-traitants. À Tripoli, le programme de l’aéroport affiche alors un surcoût de 57 % par rapport à la moyenne des aéroports équivalents. À Benghazi, le programme est encore plus cher pour les autorités libyennes, avec un surcoût de 128 % !

Dans ce dernier cas, c’est le groupe canadien SNC Lavalin qui avait été chargé du chantier. Ce dossier se retrouve depuis au cœur d’un scandale tentaculaire de corruption entre le Canada et la Libye, révélé dans la presse canadienne, aux multiples développements, et qui a provoqué de nombreux procès judiciaires en Suisse et au Canada. Dans ce scandale peu médiatisé en France, et qui a entaché l’année dernière la réputation du Premier ministre Justin Trudeau, on trouve Saadi Kadhafi, l’un des fils du « guide ». Ce sont les réseaux de ce dernier que l’on retrouve dans le versant ADPI de l’affaire.

À la lumière de tous ces arrangements, les enquêteurs n’excluent pas l’hypothèse d’importantes rétrocommissions entre les groupes de BTP, la France et des personnages influents du régime Kadhafi, qui auraient pu transiter par la filiale internationale d'Aéroports de Paris.

Un curieux montage financier et des commissions importantes

En effet, pour mettre en œuvre tout ce programme, la société ADPI va aller jusqu’à créer une filiale en Libye même, dénommée ADPI Libya, avec un proche de Saadi Kadhafi. Cette joint-venture est mise en place en juin 2008, soit plusieurs mois après la signature des contrats, avec un intermédiaire libyen, un certain Faraj D., qui en détient 35 %. « La création d’une Joint-Venture avec Faraj D. (un militaire, camarade de classe de Saadi Kadhafi et un de ses hommes de paille), donne à ADPI une image d’entreprise corrompue et compromise avec le régime de Kadhafi », dénonce un rapport commandé en 2013 par la nouvelle direction du groupe ADP et que Le Média s’est procuré. Ajoutant : « Les relations entretenues par le management de ADPI prouvent que l’entreprise se sentait en situation de pouvoir imposer son point de vue au client, pouvant alors donner le sentiment aux interlocuteurs qu’ADPI avait le soutien de personnes non recommandables ».

Ce document n’y va pas par quatre chemins pour dénoncer les risques juridiques, médiatiques et commerciaux pour ADPI à propos du contrat de l’aéroport de Tripoli. La société française pâtit aujourd’hui d’une « image corrompue » en Libye, car « elle a accepté de créer une JV avec un kadhafiste, Faraj D. », et qu’elle « a versé à cette même personne des commissions importantes ». Les journalistes Clément Fayol et Marc Leplongeon avaient pointé dans Le Point le rôle curieux de Faraj D. auprès d'ADPI dans un article en 2019.

Sur ce dossier, une expertise comptable sur les exercices 2008 à 2011 d’ADPI Libya a fait « apparaître un bénéfice de 25 millions d’euros sans qu’il soit possible d’en expliquer l’origine, le résultat comptable cumulé d’ADPI Libya pour la période 2008-2011 étant proche de l’équilibre et les écarts entre résultat fiscal et résultat comptable n’ayant pas pu être justifiés ». La justice française enquête actuellement pour déterminer où sont passés ces 25 millions d’euros.

Ce rapport accablant, aujourd’hui aux mains de la justice française, évoque également « des contrats de location de bâtiments et de véhicules disproportionnés avec des sociétés » et des « manipulations en tous sens pour se soustraire à l’impôt » ainsi que « la création d’ADPI Libya dans un mauvais usage », rappelant au passage qu’« il n’y a aucune obligation de créer une JV pour l’autorisation de réaliser des contrats en Libye ». Dans un mail interne à ADP que nous nous sommes également procurés, il est spécifié que « le recours à un partenaire libyen n’était (…) pas nécessaire ».

Le rapport recommande d’ailleurs à la direction du groupe ADP « de faire peau neuve en Libye », de « changer les anciens représentants », de « ne plus utiliser ADPI Libya »,et de « se positionner de façon plus humble ». « Le dépôt d’une plainte en France est à envisager sérieusement », est-il également conseillé.

Avant même d’attendre les conclusions de ce rapport, une plainte sera d’ailleurs déposée par ADP, à l’initiative discrète d’Augustin de Romanet, l'actuel PDG, auprès du parquet de Paris au cours de l’été 2013. De Romanet est alors en place depuis moins d'un an. Il a quitté la Caisse des dépôts pour venir remplacer Pierre Graff, un polytechnicien passé par l’aviation civile, en poste depuis 2003. À l’époque, pourtant, les enquêteurs ne disposent que de peu d’éléments. Selon des sources policières, après le dépôt de plainte en 2013, ADP n'aurait pas eu une attitude très collaborative : « C’était un peu comme de la poussière à glisser sous un tapis, personne n’avait vraiment envie d’y mettre le nez », nous explique une source proche du dossier sous couvert d'anonymat.

Une autre filiale au Liban intéresse la justice

Aujourd’hui, selon nos informations, les enquêteurs français s’intéressent également de près à une autre filiale d’ADPI établie au Liban, dénommée ADPI Middle East. Pourquoi ouvrir une telle société au Liban alors qu’ADPI n’a aucun contrat dans ce pays ?

C’est que derrière cette filiale, on trouve un certain Roger Samaha. Cet homme d’affaires libanais, proche d’Omar Zeidan, l’intermédiaire préféré des Français au Moyen-Orient sur les contrats d’armement durant une vingtaine d’années, a su se transformer en collaborateur indispensable à ADPI, notamment auprès d’Alain Le Pajolec, son ancien PDG. « Pourtant, son nom n’apparaissait sur un aucun organigramme de la boîte, nous explique un ex-cadre de l’entreprise. Ils ont donc fini par créer une filiale au Liban, ADPI Middle East, pour officialiser son rôle, car cet intermédiaire nous a permis de remporter de nombreux contrats ». En 2012, Roger Samaha était toujours vice-président d’ADPI Middle East.

Mais cette étrange structure rend d’autres services à la direction d’ADPI. Créée également en 2008, elle lui a permis de délocaliser des fonctions support, et d’embaucher des salariés locaux. « ADPI Middle East a souvent été présenté aux salariés à Paris comme un bureau étranger nous permettant d’employer des ingénieurs locaux à moindre coût. Mais ADPI Middle East est surtout le cœur du réacteur de la boîte, à l’abri des regards indiscrets », confie un ancien haut cadre. Selon nos informations, Roger Samaha, présenté comme un « partenaire » d’ADPI Middle East, aurait été propriétaire à 20 % de cette filiale jusqu’en fin 2015.

Scène révélatrice de l’importance de Roger Samaha pour les autorités françaises : le 25 juin 2012 à Beyrouth, l’ambassadeur de France Patrice Paoli lui remet les insignes de chevalier de la légion d’honneur, sur le quota de l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Le diplomate félicite alors M. Roger Samaha, « relais particulièrement efficace et loyal » de la France, pour avoir contribué à la signature des grands contrats d’ADPI à l’international, « totalisant un chiffre d’affaires de 265 millions d’euros sur la seule période 2004-2010 ».

Aujourd’hui, les avancées de la justice sur ADPI pourraient déstabiliser en profondeur le groupe ADP, très engagé dans le processus de privatisation voulu par Emmanuel Macron. En effet, les investisseurs, notamment étrangers, n’aiment guère que la justice s’intéresse à une entreprise convoitée. Suite aux déboires judiciaires du groupe SNC-Lavalin sur ce dossier libyen, le cours de bourse de ce groupe de BTP a dégringolé.

Mais les menaces pour ADP sont multiples. Espérant élargir ses zones de prospection à l’international, le groupe a fait l’acquisition, en juillet 2018, de Merchant Aviation, un cabinet de conseil aéroportuaire établi dans le New Jersey aux États-Unis. Au vu de ce se qui profile avec les affaires libyennes, l’initiative pourrait avoir des effets détestables, car cette dernière acquisition place de fait l’ensemble du groupe ADP sous le coup des lois américaines de lutte contre la corruption. ADP sous la menace de la justice américaine ? La situation serait d’autant plus problématique que, selon nos informations, la banque française d’ADP est la BNP-Paribas, elle-même sous surveillance des autorités américaines depuis de nombreuses années.

Enfin, alors que l’intermédiaire Alexandre Djouhri vient d’être transféré à Paris, après avoir épuisé tous ses recours auprès de la justice britannique, ce nouveau volet de l’affaire libyenne pourrait intéresser grandement les juges d’instruction qui continuent d’enquêter sur les soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Alexandre Djouhri est en effet soupçonné par la justice française d'être un personnage-clé de l'affaire. Dans ce dossier, il vient d'être mis en examen pour "corruption active", "complicité de détournement de fonds publics", ou encore "blanchiment de fraude fiscale en bande organisée". Le nom de ce proche de Claude Guéant, ex-ministre de Nicolas Sarkozy, est notamment apparu dans l’enquête pour la vente en 2009 d’une villa située à Mougins, sur la Côte d’Azur, à un fonds libyen géré par Bechir Saleh, ancien dignitaire du régime de Mouammar Kadhafi.

Comme l’avait souligné un câble diplomatique américain révélé par Wikileaks, investir sous la Libye de Kadhafi était pour le moins périlleux pour toute société occidentale : « La Libye est une kleptocratie dans laquelle le régime a une participation directe dans tout ce qui vaut la peine d'être acheté, vendu ou possédé », affirmait le département d'Etat américain en 2009.

L’actuel PDG d’ADP, Augustin de Romanet - nommé par François Hollande en 2012 sur les conseils de Bernadette Chirac – s’est rapproché d’Emmanuel Macron après avoir servi dans de nombreux cabinets de droite sous Jacques Chirac. Il a soutenu la privatisation tout en étant conscient des difficultés juridiques sur ADPI, comme s’il avait conscience du scandale en devenir. Un scandale à plusieurs centaines de millions d'euros, dans lequel sont impliquées de grandes boîtes du BTP mises en examen sur plusieurs continents : une bien mauvaise carte de visite pour tout investisseur. A l’état-major d’ADP, hier, c’était « no comment ». Comme avant une tempête. Une tempête venue de Libye.

Contacté, le groupe ADP n’a pas souhaité répondre à nos questions et nous a adressé le message suivant : « L’enquête suit son cours, nous n’avons pas d’informations supplémentaires à communiquer ».

26.11.2023 à 11:54

Enquête : Emmanuel Macron et Gérard Collomb, entre violence et passion

Marc Endeweld

Texte intégral (5333 mots)

Ma première rencontre avec Gérard Collomb, c’était il y a un peu plus de 15 ans. À quelques semaines des élections municipales de 2008, je l’avais interviewé un soir de janvier à la mairie de Lyon pour le magazine Têtu en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem qui allait devenir l’une de ses adjointes au maire. L’interview s’était déroulée dans une forme de dialogue, notamment autour de la notion de laïcité, qu’il ne concevait pas comme un moyen d’attaquer les religions, un refrain qu’un certain Emmanuel Macron allait reprendre pour sa campagne présidentielle de 2017.

Dans sa mairie de Lyon, on sentait que Gérard Collomb, qui soutenait alors Ségolène Royal, était bien attristé des jeux d’appareil du Parti Socialiste, qu’il n’avait jamais réussi à utiliser pour ses propres ambitions. Cinq ans plus tard, je le retrouvais à Lyon dans le cadre d’un reportage pour l’hebdomadaire de gauche Témoignage Chrétien : il m’avait convié à un déjeuner dans le quartier la Confluence pour évoquer la suite de ses grands projets pour sa métropole de coeur qu’il finira par perdre dans le « nouveau monde » de la politique. C’est donc tout naturellement que j’ai suivi de près son aventure auprès d’Emmanuel Macron.

En mai 2020, j’avais ainsi consacré une enquête dans le magazine Vanity Fair aux relations complexes et difficiles entre les deux hommes, notamment après « l’affaire Benalla ». Car entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb, il y a un avant et un après 2018, quand le second décida de démissionner de son poste de Ministre de l’Intérieur. Je vous propose aujourd’hui de re(lire) cette enquête, et j’en profite pour m’excuser auprès des quelques contributeurs payants de The Big Picture de mon absence de ces dernières semaines du fait d’un souci de santé qui est en train de s’arranger.

Mai 2020, Vanity Fair :

Gérard Collomb est l'un des premiers à avoir cru en Emmanuel Macron. Il lui a ouvert ses réseaux, négocié des accords, s'est battu sans relâche jusqu'à la victoire... Puis plus rien. À quelques jours des municipales, Marc Endeweld remonte le fil d'une amitié blessée entre l'ancien monde et le nouveau.

Ce lundi d’octobre 2019, Gérard Collomb est inquiet. Le maire de Lyon ne supporte plus les critiques dans la presse contre sa personne et sa famille. À 72 ans, il se sent lâché de toutes parts, y compris par le cœur de la macronie à qui il a tant donné. L’un de ses anciens lieutenants, David Kimelfeld, 58 ans, passé du parti socialiste (PS) à La République en marche (LRM), s’est déclaré candidat contre lui à la métropole de Lyon, ce Grand Lyon qui regroupe cinquante-neuf communes autour de la capitale des Gaules. Après dix-neuf ans de règne sans partage, Collomb risque de tout perdre lors des élections municipales du printemps. Soudain, le 14 octobre en début de soirée, un communiqué tombe. La République en marche annonce l’investiture de Gérard Collomb, au nom « de la fidélité à l’un des premiers soutiens du président de la République ». L’intéressé est aussi heureux que surpris. Emmanuel Macron, qui s’est bien gardé d’arbitrer entre Cédric Villani et Benjamin Griveaux à Paris, lui fait un fabuleux cadeau, mais il ne s’est pas donné la peine de le prévenir. Ni coup de fil ni SMS. « Tu te rends compte ? s’étonne Collomb devant un proche. Emmanuel ne m’a rien dit, même quand il est venu à Lyon il y a quatre jours pour la conférence du fonds mondial de lutte contre les maladies infectieuses... » Comme si quelque chose n’était pas réparé entre eux depuis son passage au ministère de l’intérieur.

C’est une histoire où se mêlent pouvoir, ambitions, jeux d’influence, amitiés blessées et déceptions croisées. Entre le vieux baron de la politique et le jeune chef de l’État, chacun s’est senti trahi et aucun ne l’a accepté. Le premier n’a pas supporté le silence de son champion durant l’affaire Benalla, au point de démissionner à peine un an et demi après son arrivée place Beauvau. Le second a mal vécu cette rupture personnelle et politique. Dans son esprit, on ne quitte pas le président. Encore moins « Gégé », comme l’appelait avec tendresse Brigitte durant la campagne. Il faut se souvenir de la cérémonie d’investiture en mai 2017, lorsque le héros du jour a tapoté les joues de son cher Gérard, qui, lui, n’a pas pu retenir une larme d’émotion. « Ils s’étaient trouvés, me confie le député LRM Bruno Bonnell, fondateur de deux fleurons du numérique, Infogrames et Robopolis. Gérard refuse d’en parler, par pudeur, mais il avait une relation quasi fusionnelle avec Emmanuel. » À l’approche des municipales, il était nécessaire d’en reprendre le fil pour éclairer la mécanique du pouvoir et de ceux qui l’exercent.

La première rencontre entre les deux hommes remonte au mois d’octobre 2013. À l’époque, Gérard Collomb, maire et sénateur PS de Lyon, ainsi qu’une poignée de parlementaires, veulent convaincre François Hollande d’appliquer la politique de l’offre prônée par le rapport Gallois sur la compétitivité de l’industrie française. « Voyez Macron ! » leur répond le président d’alors, en lançant le nom de son secrétaire général adjoint sans y prêter plus d’attention. Un dîner secret est organisé avec lui et sept socialistes de l’aile droite du parti, les futurs « réformateurs ». « Je ne suis pas sûr que le président veuille décider d’un tel choc, leur avoue Macron. Il faut m’aider. » Son « parler vrai » à la Rocard séduit Collomb. Lui, le fils d’ouvrier métallurgiste devenu professeur de lettres, le défenseur d’une ligne « pragmatique » à Solférino qui a souvent prêché dans le désert, se sent d’un coup moins seul. À Lyon, il règne en maître absolu, toujours accompagné de son épouse, Caroline Rougé, une juge administrative de vingt-neuf ans sa cadette avec qui il a eu deux enfants – il en a cinq en tout. Mais le PS ne lui a jamais fait de place sur la scène nationale. Il partage vite son amertume avec son nouvel ami, qui ne rate aucune occasion pour ironiser sur les socialistes – « une espèce en voie de disparition » – alors qu’il est encore au service du premier d’entre eux.

Fin août 2015, ils se retrouvent aux rencontres d’été des réformateurs du PS à Léognan, en Gironde. Le discours de Macron fait un tabac devant cette assistance de militants en chemisettes, dont l’âge moyen dépasse celui de la retraite. Collomb, conquis, lui propose de se présenter aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes face à Laurent Wauquiez, alors considéré comme le grand espoir des Républicains. Refus poli du ministre de l’économie. Il rêve déjà de l’Élysée. Trop tôt, pense le maire de Lyon. À la limite, se dit-il, ce novice pourrait créer la surprise comme « troisième homme » en 2017, puis se présenter pour de bon en 2022. Et entre-temps, il ferait un excellent successeur à Lyon en 2020. Mais Macron n’a que faire de ces plans de carrière. En avril 2016, il annonce la création d’En marche ! à Amiens. Collomb l’appelle souvent, lui écrit sur Telegram, la messagerie chiffrée. Le 2 juin, il officialise son soutien en l’invitant en grande pompe dans sa ville. « Ne te présente pas à la primaire socialiste, lui glisse-t-il entre deux discours. Si tu rentres dans leur jeu, tu vas te faire battre. »

Les mois suivants, il met ses réseaux à la disposition du futur candidat. Lors du meeting de la Mutualité du 12 juillet, la sécurité est ainsi assurée par le service d’ordre de la fédération socialiste du Rhône. En coulisses, tout est organisé par le jeune chef de cabinet du maire, Jean-Marie Girier. Un profil peu commun : fils de garagiste, ce drogué de politique est entré au PS à l’âge de 15 ans, avant de faire un BTS puis un master à l’IEP de Lyon. Il s’est ensuite mis au service de Collomb et, à force de travail et d’ambition, est devenu l’un de ses principaux collaborateurs, à la fois craint et respecté. Très vite, Girier se rend indispensable au sein de la macronie. Son expérience des campagnes, sa connaissance de la carte électorale, ses qualités d’homme à tout faire lui attirent les bonnes grâces du candidat. Le conseiller chargé des meetings le surnomme même « Voldemort », en référence au sorcier de la série Harry Potter. À 33 ans, le voilà « directeur de campagne » de Macron, parmi les fidèles Ismaël Emelien, Benjamin Griveaux et Sibeth Ndiaye.

Est-ce la différence d’âge qui explique la distance de Collomb à leur égard ? Le maire de Lyon, en tout cas, n’est guère à l’aise avec ces gamins qui se surnomment entre eux « les mormons ». Il se lie plutôt d’amitié avec Brigitte. Elle aussi est parfois agacée par l’attitude du clan autour d’Emmanuel. Ismaël Emelien a même eu l’outrecuidance de recommander à son chef de la tenir un peu hors du champ, sous prétexte que l’électorat la trouverait trop « bling bling » avec ses lunettes de soleil au moindre rayon et ses parures Louis Vuitton. Il a même commandé un sondage privé sur le sujet. « Pour moi aussi, c’est dur, se plaint-elle à son “Gégé”. Si vous saviez ce qu’Emmanuel m’impose... »

Au cours de la campagne, le maire de Lyon est sur tous les fronts. Il participe à la rédaction de Révolution, le livre du candidat, relit les discours, suggère parfois des corrections. Lors de la course aux cinq cents signatures, il convainc des maires proches d’Alain Juppé d’apporter leur parrainage à ce jeune candidat « ni de gauche ni de droite ». Dès le mois de janvier 2017, il engage des négociations discrètes avec François Bayrou pour le rallier à la cause. Les deux hommes se voient à cinq reprises, en secret, dans le bureau de Jacqueline Gourault, vice-présidente Modem du Sénat. Le 22 février, Bayrou annonce une « offre d’alliance ». Emmanuel Macron gagne plus de trois points dans les sondages. La campagne s’envole.

Quelques jours plus tôt pourtant, les relations entre Collomb et son protégé se sont brutalement refroidies. Si le meeting du candidat à Lyon a remporté un vif succès, son déplacement n’a pas laissé que de bons souvenirs. Les employés de l’hôtel Charlemagne, où l’équipe du candidat a séjourné durant trois jours, ont peu goûté les manières de la garde rapprochée. Quand il ne fallait pas répondre aux demandes en tout genre du chargé de sécurité, Alexandre Benalla, c’était la fille de Brigitte Macron, Tiphaine, qui réclamait de l’aide pour son bébé. Collomb l’a appris – l’hôtel Charlemagne appartient à un militant socialiste – et ça ne lui a pas spécialement plu, d’autant qu’il n’a pas reçu un mot de remerciement en retour. Il sent bien aussi que le courant ne passe pas entre son épouse et Brigitte. Lors d’un déjeuner à Lyon, la future première dame lui a lancé, sur un ton glacial : « Si Emmanuel est élu, il lui faudra quelqu’un de confiance pour être premier ministre », et Caroline lui a opposé une fin de non-recevoir. Rien ne rapproche ces deux femmes, à part leur foi catholique ; l’âge les sépare. Au fond, le couple Collomb est le négatif parfait des époux Macron.

Vexations et injonctions contradictoires

Pour le maire de Lyon, les derniers jours de la campagne sont intenses. Il réussit à obtenir un ultime soutien de poids, celui de Jean-Louis Borloo, qui l’annonce dans Le Journal du dimanche une semaine avant le scrutin. Alors, au soir du premier tour, lors de la réception organisée par Brigitte Macron à La Rotonde, les Collomb prennent place à la table d’honneur, celle d’Emmanuel, située au premier étage de la brasserie. « C’est le plus beau jour de ma vie », lâche Gérard, euphorique. Brigitte, qui préside la table voisine, avec ses enfants et la mère d’Emmanuel, a bien pris soin de reléguer les mormons à l’écart, en particulier Ismaël Emelien. Pas question de partager ce moment avec celui qui a essayé de l’évincer en début de campagne. Seul Jean-Marie Girier est autorisé à aller et venir entre ses deux patrons.

L’heure est à la fête, mais Collomb est épuisé. Au bord du burn-out, il doit être hospitalisé à Lyon durant près de quatre jours avant le second tour. Il n’est pas le seul des « marcheurs » à avoir tout sacrifié à son héraut : au cours de la campagne, des dizaines de volontaires et salariés ont fait des malaises plus ou moins graves. Les équipes ont aussi été traumatisées par la mort, deux jours avant l’élection, de la députée socialiste Corinne Erhel, victime d’une crise cardiaque.

Sur le plan politique, la joie est également de courte durée. Alors que Collomb aurait souhaité récupérer la tête du parti présidentiel, il hérite d’un grand ministère de l’intérieur, chargé tout à la fois des questions de sécurité, d’immigration et des collectivités territoriales. Certes, ce poste de numéro 2 du gouvernement est prestigieux mais le maire de Lyon y va à reculons. Il sait à quel point Beauvau est un ministère compliqué et, vu sa santé fragile, il aimerait aussi garder un œil sur sa ville. L’exercice du pouvoir central, surtout, le déçoit profondément. Le président a beau le chouchouter, le recevant en tête-à-tête chaque semaine, il ne se sent plus maître en son château. Son cabinet est réduit, il a l’impression d’être sous tutelle de l’Élysée qui le contourne régulièrement en passant par son directeur adjoint, Nicolas Lerner, un ancien camarade de Macron à l’Éna (il sera ensuite nommé à la tête de la DGSI). Et puis, son fidèle Girier s’est émancipé. À présent, le jeune homme rêve de travailler pour le président dont il s’est rapproché au fil des semaines. Mais Brigitte ne l’apprécie guère (pour des raisons mystérieuses) et il doit se résoudre à suivre Collomb à l’intérieur comme chef de cabinet.

Des échos contre Collomb paraissent dans la presse. « Ça vient d'un mec à L'Élysée », l'avertit un informateur.

Dans sa solitude, le nouveau ministre ne peut même pas compter sur la présence de son épouse : elle a décidé de rester vivre discrètement à Lyon avec leurs deux filles, alors âgées de 10 et 11 ans. Pas de chance : dès les premières semaines, elles sont poursuivies par des paparazzis. LyonMag publie une photo où l’on peut reconnaître son domicile en arrière-plan, et bientôt la presse compte ses week-ends passés à Lyon, évoque sa propension à utiliser les véhicules du ministère pour les visites de sa famille à Paris... « Ça ne vient pas des policiers, ça vient d’un mec à l’Élysée », l’avertit un informateur. Une certaine paranoïa s’empare du premier flic de France : qui, au Château, pourrait avoir intérêt à l’atteindre ?

Dès l’été 2017, Gérard Collomb se rend compte que plusieurs politiques impulsées par le président s’éloignent des promesses électorales. Dans son cas, il est soumis à de nombreuses injonctions contradictoires : on lui demande des résultats rapides sur la sécurité tout en essayant de lui imposer une coupe budgétaire de 500 millions d’euros. On attend de lui un texte d’une fermeté absolue sur le droit d’asile et l’immigration avant de l’édulcorer. À deux reprises, le ministre brandit sa démission pour se faire entendre. Ultime vexation, sur les questions de sécurité, Emmanuel Macron ne jure que par Frédéric Péchenard, l’ancien directeur général de la police nationale de 2007 à 2012 devenu vice-président LR au conseil régional d’Île-de-France. Péchenard a un allié puissant : Nicolas Sarkozy, son ami d’enfance, qui s’est étonnamment rapproché du président dès le début du mandat. Gérard Collomb n’en revient pas.

Pour ne rien arranger, il est maintenant contesté à Lyon. En juin 2018, un élu LR dépose plainte pour « détournement de fonds publics », soupçonnant un financement par la ville et la métropole de la campagne d’Emmanuel Macron. Une enquête préliminaire est ouverte par le procureur (elle sera classée « sans suite » en janvier 2020). Les policiers s’intéressent aux activités de Jean-Marie Girier durant la campagne. Gérard Collomb est tendu. Début juillet, il rencontre Brigitte Macron pour évoquer le cas de son chef de cabinet : « Je vais dire à Emmanuel de le nommer sous-préfet en Guyane », lui répond-elle. Le ministre commence aussi à se poser des questions sur l’entourage du chef de l’État. « De vrais enfants », répète-t-il. Au lendemain du 1er mai, son directeur de cabinet, Stéphane Fratacci, a averti l’Élysée qu’un certain Alexandre Benalla a commis une faute grave en accompagnant les forces de l’ordre lors des manifestations. Collomb a déjà croisé cet homme, mais il le prenait pour un simple garde du corps.

Baisse du taux d’humilité

Le premier article du Monde du 18 juillet va tout changer. À l’Élysée, c’est la panique. Ismaël Emelien tente de défendre la thèse de la légitime défense – pas question de lâcher Alexandre Benalla ! Le ministre de l’intérieur s’interroge : pourquoi l’équipe du président protège-t-elle ce garçon avec autant d’ardeur ? À l’Assemblée, les oppositions réclament une commission d’enquête, les débats sur la loi de révision constitutionnelle sont interrompus. Entre deux séances, le président de l’Assemblée, François de Rugy, appelle Gérard Collomb, paniqué : « Il faut que tu viennes ! » Car, au gouvernement, personne ne veut défendre la ligne de la présidence sur Benalla dans les médias. Le 20 juillet, une réunion en petit comité est montée à l’Élysée. Emmanuel Macron hurle : « C’est un coup de Squarcini ! » Le président vise l’ex-patron du renseignement intérieur sous Nicolas Sarkozy : pour lui, toute cette affaire ne peut être qu’un complot organisé par la sarkozie.

Incapable de reconnaître ses propres erreurs, Emmanuel Macron voudrait maintenant que Gérard Collomb lui présente sa démission. Le dimanche soir, une nouvelle réunion de crise est organisée avec le ministre de l’intérieur en présence d’Édouard Philippe, de Christophe Castaner et de Richard Ferrand. Alors que le président est en retard, Ferrand, à l’époque patron du groupe LRM à l’Assemblée nationale, commence à exposer ses inquiétudes : « Si vous saviez ce que j’ai découvert... Ce qui se passe est extrêmement grave. » On décide finalement que le ministre de l’intérieur participera à la commission d’enquête sur « l’affaire Benalla » à l’Assemblée. Une audition a lieu le lendemain. Devant les députés, Collomb refuse de couvrir l’Élysée. Pire : il révèle que son cabinet a transmis l’information sur l’incident de la place de la Contrescarpe dès le 2 mai. Le jour suivant, Macron intervient devant ses fidèles à la Maison de l’Amérique latine : « Qu’ils viennent me chercher ! » lance le chef de l’État en visant ses détracteurs. Collomb est derrière lui, visage fermé et grave. À la fin de l’été, il critique sur BFM TV « l’hubris » et « le manque d’humilité » de l’exécutif. C’est décidé, il veut retrouver sa ville de Lyon.

À la surprise générale, le 18 septembre, il annonce dans L’Express son intention de quitter le gouvernement après les élections européennes. Puis il décide d’accélérer le mouvement en posant sa démission le 1er octobre. Le soir même, Emmanuel Macron le reçoit à l’Élysée. « Je t’ai sauvé la vie. C’était Philippe qui voulait te virer au moment de l’affaire Benalla », tente-t-il. Collomb est persuadé du contraire. La confiance est rompue. Un communiqué de l’Élysée précise que le chef de l’État a refusé la démission de son ministre, mais personne n’est dupe. Le lendemain matin, alors que deux journalistes du Figaro sont présents à Beauvau, Collomb revient à la charge. L’interview est mise en ligne sur les coups de 16 heures : « Je maintiens ma proposition de démission. » Cette fois, Macron est placé devant le fait accompli.

De retour à Lyon, l’air est pesant. Gérard Collomb a récupéré son fauteuil de maire, mais pas celui de la métropole, où siège désormais David Kimelfeld, son ancien lieutenant. Et celui-ci n’a pas l’intention de partir : il veut se présenter aux prochaines élections sous l’étiquette du parti présidentiel. Collomb enrage. Il se sent trahi par ceux à qui il pense avoir tout donné durant tant d’années. Même Jean-Marie Girier, recasé comme directeur du cabinet de Richard Ferrand à l’Assemblée nationale, aide Kimelfeld. La guerre est déclarée.

En février 2019, la police judiciaire multiplie ses investigations au sujet de présumés détournements de fonds publics dans le cadre de la campagne présidentielle. Les enquêteurs procèdent à plusieurs perquisitions à l’hôtel de ville, interrogent des salariés... Au même moment, la chambre régionale des comptes enquête sur la gestion de la commune. Les magistrats s’intéressent aux emplois exercés par une ancienne compagne du maire, Meriem Nouri, comme agent administratif. Gérard Collomb comprend que ces deux dossiers le menacent en personne. Il passe à l’attaque en envoyant un courrier au procureur de la République en avril 2019 pour dénoncer lui-même les irrégularités constatées par les services de la ville. C’est alors que le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics au sujet des emplois de Meriem Nouri. Le 5 juin 2019, à 6 h 30 précises, huit agents spécialisés dans la lutte anti-corruption débarquent dans l’appartement des Collomb, réveillant leurs filles. Caroline pique une colère, tandis que son mari s’interroge sur le « procédé » et « la période choisie ».

Quelques jours après cette opération policière, Brigitte Macron inaugure une maison de repos à Lyon. Elle en profite pour dîner en tête-à-tête avec son cher « Gégé » : « Mais qu’est-ce qui se passe dans ta ville ? lui demande-t-elle faussement ingénue. Pourquoi tu n’es pas venu au meeting du 9 mai pour les européennes ? » Peu après, c’est au tour d’Emmanuel Macron de lui rendre visite. Il a un marché à lui proposer : « Tu te présentes à la mairie et tu laisses la métropole à Kimelfeld. » Collomb refuse. Le lendemain, le chef de l’État prend un petit-déjeuner avec David Kimelfeld et lui suggère le ticket inverse, on ne sait jamais. Lui non plus ne veut pas en entendre parler : il rappelle, au passage, que la macronie lui avait promis l’investiture depuis des mois. Mi-juillet, l’Élysée tente une réunion de conciliation entre les deux hommes. Un fiasco : chacun campe sur ses positions. Même le communiqué officiel du 14 octobre ne change rien : le parti présidentiel a beau investir Gérard Collomb, son rival décide de maintenir sa candidature.

Jusqu’au bout, les tensions vont se multiplier et les noms d’oiseaux voler, l’un des principaux soutiens de Collomb allant jusqu’à qualifier de « douze salopards » les conseillers municipaux qui ont rallié Kimelfeld. Dans la deuxième ville de France, le conflit dessine aussi une ligne de fracture entre générations du parti présidentiel. D’un côté, les anciens qui ont toujours fait confiance au maire ; de l’autre, les jeunes qui ont porté Macron à l’Élysée et veulent poursuivre le « dégagisme » jusqu’à Lyon. Du haut de son Aventin, le chef de l’État semble être passé à autre chose. Il a même appelé Gérard Collomb début janvier pour lui souhaiter la bonne année. Mais le vieux briscard n’est plus dupe. Pour lui, la magie du « nouveau monde », si elle a un jour existé, s’est bel et bien dissipée.

26.09.2023 à 12:43

Atos : la fuite en avant de Meunier et le bal des prédateurs

Marc Endeweld

Texte intégral (8403 mots)

Quand il se déplace à Paris, le magnat Daniel Kretinsky, surnommé le « nouveau Pac-Man du capitalisme français » par Les Echos, a ses habitudes au Meurice, un grand palace situé rue de Rivoli face aux jardins des Tuileries. Jeudi 31 août, c’est donc au restaurant de cet hôtel de luxe que le milliardaire tchèque retrouve pour un rapide déjeuner de travail son fidèle conseiller Denis Olivennes (qui est aussi président de sa filiale médias CMI France) et Alain Minc, l’homme qui conseille de nombreux grands patrons, dont Bertrand Meunier, le président d’Atos.

Tout début août, le groupe français de services informatiques avait officialisé, dans un communiqué alambiqué, la cession prochaine de sa filiale Tech Foundations (représentant plus de la moitié du chiffre d’affaires d’Atos) à la société EP Equity Investment (EPEI), la holding de Daniel Kretinsky. Un jour plus tôt, j’avais annoncé via ma newsletter « The Big Picture » cette opération présentée lors du conseil d’administration du 27 juillet d’Atos.

Dans la torpeur de l’été, cette annonce n’avait guère suscité de réactions, à l’exception remarquée d’une tribune offensive publiée dans Le Figaro un jour après par de nombreux parlementaires LR qui s’inquiétaient d’une telle prise de contrôle pour la souveraineté stratégique de la France.

Alors, en cette fin août, les trois hommes ne se doutaient sûrement pas que l’opération Atos /Kretinsky allait affronter de telles difficultés et de telles oppositions qu’elle pourrait ne pas se réaliser au final. Durant des mois, le dossier Atos n’intéressait pas grand monde en dehors de quelques acteurs de la place de Paris. Mais en cette fin septembre, pour Atos et Bertrand Meunier, son président, c’est désormais l’hallali.

Meunier et son CA sous pression judiciaire

Depuis deux ans, le groupe informatique a subi un choc boursier considérable. Son cours de bourse a connu une dégringolade qui semble inexorable. Et cet été, l’annonce de la cession prochaine de la filiale d’infogérance Tech Foundations à Daniel Kretinsky a provoqué une nouvelle chute du cours amenant l’action à moins de 7 euros. « Ce qu’on oublie avec le temps, c’est qu’Atos était encore au CAC 40 il y a trois ans, et l’action valait alors 100 euros ! Aujourd’hui, à moins de 7, c’est une destruction de valeur considérable ! » s’indigne un des principaux petits actionnaires du groupe.

Étrange situation où la vérité des prix semble comme suspendue. Alors que le marché a durement sanctionné cet été Meunier et son plan Kretinsky de la dernière chance, le président d’Atos continue de rester à son poste contre vents et marées. Et ce, alors que une partie des actionnaires ne croient plus au discours de la direction d’Atos et de Bertrand Meunier.

Ainsi, depuis août, cinq actionnaires ont saisi l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour se plaindre des conditions de l’opération et de l’opacité de la direction d’Atos. Jusque-là très silencieuse, l’AMF me répond par ces mots : « Je vous confirme que nous avons bien reçu des courriers d’actionnaires sur ce sujet. L’AMF étudie avec grande attention l’ensemble des courriers qui lui sont adressés. La communication sur les suites qu’elle donne à ces courriers n’est pas publique car comme je vous l’ai écrit en juillet, l’AMF ne fait aucun commentaire sur les dossiers en particulier. » Aucun commentaire donc, mais on sent poindre une inquiétude…

Mais l’offensive la plus frontale contre Bertrand Meunier a surgi la semaine dernière avec la judiciarisation du dossier. Les avocats du fonds Alix PM (basé à Singapour et contrôlé par Hervé Vinciguerra), actionnaire du groupe de services numériques avec 1 million d’ations, ont déposé une plainte contre X pour « corruption active et passive » auprès du Parquet National Financier (PNF). La plainte vise notamment deux dirigeants d’Atos, mandataires sociaux chargés de négocier la cession de Tech Foundations avec Daniel Kretinsky, qui leur a promis dans le même temps un généreux plan d’intéressement pour continuer de travailler avec lui. « L’affaire ne fait que démarrer, ça va donner des sueurs froides à l’establishment », s‘amuse un haut cadre du CAC 40 qui suit le feuilleton Atos avec effarement.