Mouvements émergents d'aujourd'hui, capables de façonner demain

26.12.2020 à 10:12

Regard sur le phénomène Jean-Marc Jancovici

signauxfaiblesco

Texte intégral (4993 mots)

Il faut qu’on parle de Jean-Marc Jancovici.

Ou plus exactement, de l’engouement autour de Jean-Marc Jancovici.

Pour ceux qui ne situent pas le personnage, J.M. Jancovici est ingénieur spécialisé sur les sujets d’énergie et de climat et s’est imposé au fil des années comme l’une des personnalités les plus suivies de France sur ces questions. A la tête de son propre cabinet de conseil spécialisé et de son propre think tank sur la transition bas carbone, il intervient en tant qu’expert et vulgarisateur devant de nombreux publics (entreprises, représentants politiques, étudiants, associations, médias…), et fait par ailleurs partie des treize membres du Haut Conseil pour le climat. Beaucoup l’ont découvert via ses conférences disponibles sur YouTube (en voici trois emblématiques), au contenu dense, dont vous pouvez découvrir un aperçu (incomplet) en 10 mn de lecture avec cet article.

Si l’on tente de résumer ses thèses en une phrase (retenez votre respiration) : au vu de l’ampleur du défi en matière de climat et de ressources, JMJ considère qu’une contraction de l’économie est nécessaire et inéluctable, et qu’elle se produira de gré – si nos tentatives pour limiter le changement climatique réussissent – ou de force à cause de la raréfaction des ressources fossiles, puisqu’il estime qu’il n’est physiquement possible ni de respecter l’accord de Paris sans baisse du PIB, ni de continuer à croître avec l’arrivée très prochaine du pic de pétrole – qui aurait été déjà atteint en 2008 s’agissant du pétrole conventionnel. Les connaisseurs auront noté que ce résumé ne cite pas une fois le mot de nucléaire, qui est pourtant ce qui revient le plus souvent lorsque son nom est évoqué (il défend le nucléaire pour son rôle d’« amortisseur du choc de la contraction de l’économie à venir ») alors que le sujet ne constitue pas le cœur de ses démonstrations.

Il peut sembler surprenant d’en parler comme d’un phénomène émergent : l’homme s’exprime dans le débat public sur les questions climatiques depuis bientôt deux décennies (« il écume les plateaux de télévision depuis près de six ans » écrivait Le Monde en…2007), et sa capacité à convaincre et à agglomérer des « fans » au fil de ses interventions n’est en rien une nouveauté.

Et pourtant, il y a bien quelque chose qui se passe depuis quelques années, en particulier deux ans, autour de Jean-Marc Jancovici.

***

Cet article vise à proposer une réflexion sur un phénomène qui me semble encore peu analysé, à la manière de mon article l’an dernier sur le succès de Thinkerview.

La partie 1 sert à planter le décor pour ceux qui auraient peu (ou pas) connaissance du phénomène. Elle intéressera aussi ceux qui connaissaient depuis longtemps JMJ (comme il est souvent appelé par ses suiveurs) et n’avaient pas perçu le changement de dimension à l’œuvre depuis peu.

La partie 2 explore les raisons de ce phénomène, ce qu’elles nous enseignent, et ce que JMJ apporte d’inédit.

La partie 3, la plus nourrie, rentre dans le cœur des controverses qui entourent le phénomène Jancovici, des problèmes qui se posent et de la façon (d’essayer) de les dépasser.

La partie 4 conclura notamment en présentant une tendance à la fois émergente et importante à suivre.

Avant que les pro et les anti-JMJ ne cherchent à déterminer si cet article est à charge ou élogieux : il n’est ni l’un ni l’autre. Ceci n’est ni le procès de Jancovici ni un portrait panégyrique.

***

Partie 1 : Un changement de dimension

« Mon sursaut écologique, je le dois à un cours de Jean-Marc Jancovici ». Ce témoignage récent d’un étudiant aurait pu être prononcé par des dizaines, centaines, milliers d’autres jeunes et moins jeunes. Je dois moi-même une part importante de mon éveil sur le climat aux conférences de JMJ, et participe d’ailleurs depuis ponctuellement à certaines initiatives de Shifters, les bénévoles de son think tank, qui sont nombreux à être très engagés.

Avec le bouche-à-oreille et la viralité des réseaux sociaux, le nombre de personnes touchées – et convaincues – par les idées de JMJ s’est élargi bien au-delà du cercle des seuls ingénieurs et/ou passionnés d’énergie qui constituaient jusqu’ici la grande majorité de ses suiveurs.

Je pense à cet ami de tradition libérale, ayant participé aux campagnes UMP et LR de 2007 à 2017, qui confie avoir été chamboulé dans ses convictions après avoir écouté plusieurs conférences de JMJ, et ne plus savoir depuis où se situer politiquement et économiquement.

Ou à cette connaissance, ayant tracté avec enthousiasme pour En Marche en 2017 avant de découvrir JMJ, et qui partage depuis ses posts critiques sur les choix économiques et écologiques du gouvernement.

Ou bien à cet éditorialiste économique star des Echos qui écrit maintenant, après avoir notamment « rencontré des sonneurs d’alarme comme Jean-Marc Jancovici », que « si nous ne parvenons pas à verdir la croissance, la décroissance deviendra le seul choix possible ».

Ou encore à ces deux proches, tendance respectivement LFI et EELV, qui reconnaissent que les démonstrations de l’intéressé ont radicalement changé leurs opinions sur le nucléaire, les plaçant de fait désormais à rebours de la position de leur parti respectif.

Changer radicalement d’opinion : la chose n’est pas si courante dans une vie. Chez ceux qui ont regardé ou assisté à une conférence de JMJ, un terme revient souvent : « une claque ».

***

Depuis 12 à 18 mois, sa base de suiveurs et de fans ne cesse de croître, à un rythme suffisamment fort pour que le phénomène mérite de s’y intéresser sérieusement.

C’est avant tout une impression, difficilement quantifiable.

Ce sont ces internautes qui racontent avoir profité du confinement pour regarder ses 20h de cours à l’école des Mines. Ce sont ces personnalités qui partagent publiquement et plus fréquemment qu’avant ses démonstrations. Ce sont ces groupes de fans lancés sur Facebook et Twitter qui créent et partagent du contenu autour de JMJ.

Ce qui frappe, ce sont ces références à « Janco », bien plus nombreuses, entendues dans des cercles très différents, lues sur les réseaux sociaux, vues ici et là – jusqu’au cinéma, puisqu’il fait peu doute que c’est JMJ que décrit Fabrice Luchini dans cet extrait du film « Alice et le maire », sorti en octobre 2019. Début décembre, Albert Dupontel, en louant dans l’émission C à vous la possibilité offerte par Internet de découvrir des figures encore méconnues du grand public, citait deux noms : « Gaël Giraud et Jancovici ». « C’est Internet qui m’a porté connaissance de ces gens-là ».

Bien sûr, quantitativement, ses suiveurs représentent peu de choses au niveau de la société entière.

Mais il y a des faits difficilement discutables. Quand il se connecte pour un live Facebook pour répondre aux questions de ses suiveurs, ce sont des dizaines, puis centaines, puis milliers de personnes qui affluent. Leur nombre est ensuite décuplé en replay. Les chiffres n’ont rien de spectaculaires si on les compare à ceux des Youtubeurs populaires ; mais rares sont ceux capables d’attirer autant d’internautes en s’attardant plus d’1h30 sur des questions de fond, parfois pointues, à partir de leur seule page Facebook, et avec une qualité d’image pour le moins négligée.

On utilise souvent le mot « influenceur » à tort et à travers ; ici le terme semble particulièrement adapté. « Est-ce que l’intellectuel le plus influent de France – et je m’en désole un peu – n’est pas devenu Jean-Marc Jancovici ? » allait jusqu’à demander Aurélien Bellanger dans une de ses chroniques sur France Culture l’an dernier.

***

Pourquoi donc le phénomène se produit-il maintenant ?

La « montée » d’une personnalité est souvent liée à un « timing » : événement qui propulse des idées sur le devant de la scène, action ou réalisation très remarquée, publication d’un livre ou d’une œuvre qui raisonne avec l’époque… Pour JMJ, outre le fait que l’explosion de la vidéo en ligne a changé la donne (les 25-49 ans en France passent désormais plus de 30mn par jour sur YouTube, qui a fortement contribué à sa notoriété), la cause est plus simplement à chercher du côté de la montée de l’enjeu climatique : le sujet, qui était encore largement au second plan en 2017, a gagné nettement en considération à partir de 2018, puis a connu une accélération importante en 2019 (lire « Un moment de bascule » publié sur ce site il y a un an).

Un exemple emblématique est le cas des écoles d’ingénieurs, dans lesquelles « les étudiants sont de plus en plus demandeurs de cours sur le changement climatique », écrivait Le Monde il y a quelques mois. « Les élèves polytechniciens, qui se précipitaient aux Mines pour ses cursus en mathématiques, sont désormais plus nombreux à s’orienter vers les questions d’énergie et de climat ». Aux Mines ParisTech, « il y a une prise de conscience sur ces sujets qu’il n’y avait pas il y a trois ans », confirme le directeur des études, Matthieu Mazière. Avoir rendu obligatoire les cours énergie-climat de JMJ en première année depuis 2015 n’y est sans doute pas étranger. Partout ailleurs, la même tendance se confirme.

Depuis plusieurs années, JMJ enchaîne justement les conférences dans les établissements d’enseignement supérieur. Essec, Sciences Po, HEC, Centrale, AgroParisTech, Panthéon Assas, Mines, Telecom Paris, INSTN, ENS, Arts et Métiers, Ecole des Ponts…A la manière d’un politique en campagne, il laboure le terrain (à la différence que lui ne nourrit pas d’ambitions électorales) ; et systématiquement, à en juger par les commentaires sous chacune des vidéos correspondantes, il récolte les mêmes éloges.

***

Si l’on cherche à quantifier le phénomène, l’évolution des recherches Google sur le mot clef « Jancovici » montre le franchissement d’un palier en septembre 2019. Mais la « rupture de tendance », pour citer les mots de Jean-Noël Geist, directeur des affaires publiques du Shift Project (le think tank de JMJ, qui « oeuvre en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone »), est encore plus nette si l’on considère justement les statistiques de son think tank, communiquées en mars dernier.

Entre 2018 et 2019, le « Shift », qui a dix ans d’existence, a vu la fréquentation de son site augmenter de 92% et le nombre de ses abonnés grandir de 106% sur Twitter, de 166% sur Youtube, et de 256% sur Linkedin. Les inscriptions quotidiennes sur leur formulaire ont été multipliées par 11 entre avril 2018 et février 2020. Quant au formulaire de leur association de bénévoles, les Shifters, il a vu son nombre d’inscrits journaliers être multiplié par 33 depuis 2016, avec un premier palier franchi en septembre 2018, et un second, bien plus fort, franchi en septembre 2019.

En 2020 le phénomène ne semble pas s’être ralenti. La chaine Youtube de JMJ, créée en 2013, a dépassé en novembre les 100 000 abonnés, de même que sa page Facebook quelques semaines plus tôt. A la même période, son compte Linkedin, où il s’exprime quasi quotidiennement, a franchi le cap des 200 000 abonnés. JMJ fait aujourd’hui partie du petit cercle de personnalités très suivies sur ces trois réseaux sociaux à la fois, malgré des publics très différents. Son influence sur Linkedin, réseau « professionnel » où les convictions personnelles sur les sujets de société sont traditionnellement plutôt évitées, est particulièrement notable. Récemment, un post faisant l’éloge de l’intéressé a d’ailleurs récolté plus de 3400 « likes » – mais rien que du très banal pour JMJ.

Un test intéressant a eu lieu cette année pour mesurer cette influence, au-delà du nombre de « likes » qui n’est pas toujours une valeur sûre : le Shift Project a lancé un crowdfunding dans la perspective de la campagne de 2022 pour financer la production d’un « plan de transformation de l’économie française » destiné à adapter celle-ci à un monde bas carbone. En l’espace de quelques semaines ce sont près de 500 000 euros qui ont été récoltés – une somme très nettement supérieure aux attentes du Shift lui-même, dont l’objectif initial était de dépasser les 100 000 euros, et considérable pour un think tank spécialisé. Avec ce budget, le Shift a enclenché une série d’embauches qui l’amènent à figurer parmi les think tank les plus importants de France en nombre de salariés.

***

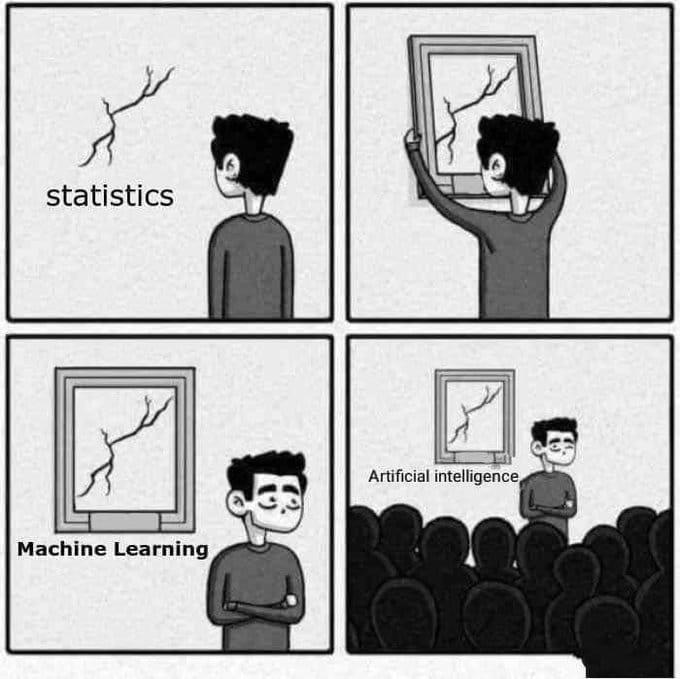

Enfin, comment ne pas mentionner tout la production humoristique amateure qui s’est créée et se développe autour de l’intéressé ? Celle-ci se rassemble notamment sur une page Facebook, « Jancovici memes », elle-même alimentée par un groupe dédié qui dépasse les 15 000 membres, où chacun peut proposer des montages, souvent simples mais assez drôles ou bien vus – pour qui comprend les références – même s’ils ont naturellement tendance à simplifier les messages de JMJ. En voici quelques échantillons parmi un ensemble qui ne cesse de s’étoffer chaque jour.

Ce foisonnement de memes – ces montages qui caractérisent si bien l’humour Internet – peut sembler anecdotique et superficiel, surtout pour ceux qui sont étrangers à cette culture assez particulière ; je crois, au contraire, qu’il dit quelque chose du phénomène entourant Jean-Marc Jancovici.

Par touches successives, c’est en effet tout un culte, certes largement empreint de second degré, qui s’est mis en place – du détournement de films à partir d’interviews de JMJ jusqu’à un « Janco Bingo », en passant par un mix d’ambiance qui, lui, n’a par exemple plus grand chose de parodique. J’y reviendrai ensuite. Pour l’heure, notons simplement que JMJ, sans n’avoir rien initié en la matière, suscite une créativité sans limites issue de communautés formées spontanément et très engagées. Là encore, très peu de personnalités peuvent en dire autant à ce niveau.

Reste encore à comprendre ce que JMJ a de si spécial pour provoquer tant de réactions de cette nature.

***

Article de Clément Jeanneau

29.05.2020 à 10:19

Ce que nous dit la figure de Mercier sur le futur de la politique

signauxfaiblesco

Texte intégral (7271 mots)

***

Pour ceux qui ont raté le début : Mercier, personnage de fiction…

Dans sa dernière saison, sortie début 2020, la série politique Baron Noir met en scène l’émergence d’une figure politique nouvelle, Christophe Mercier, un professeur de biologie qui devient une star sur Youtube avec ses idées « anti-système » et se transforme en candidat présidentiel alternatif, hors parti. Son mantra : le tirage au sort des représentants, qu’il érige en pilier du renouveau démocratique.

Mercier arrive assez tard dans la saison, mais finit par polariser la vie politique et rebattre toutes les cartes de la présidentielle.

Il est apparu très vite que cette saison, malgré les défauts qu’on pouvait lui trouver, allait rester. Yoan Hadadi, membre du Bureau national du PS, y dédiait par exemple une tribune laudative fin février: « Nous sommes tous fans de cette série magistrale. Il suffit de regarder l’emballement des réseaux sociaux pour s’en convaincre. Combien de socialistes ont regardé les huit épisodes d’une traite ? (…) Les commentaires inondent les boucles de messages WhatsApp, tard dans la nuit. »

De fait, dans les semaines qui ont suivi la sortie de la saison, plusieurs journaux ont commencé à l’évoquer au fil de leurs articles politiques, plutôt sur l’angle des jeux de pouvoir à gauche, comme par exemple lors du retour médiatique d’Arnaud Montebourg que « d’aucuns imaginent en Philippe Rickwaert » (personnage central de la série) comme l’écrivait Le Monde fin avril.

…qui fait son entrée dans le réel

Mais c’est bien le personnage de Mercier et sa trajectoire éclair qui constituent l’originalité de la saison et ont suscité le plus de réactions – au point que trois mois et une crise plus tard, la peur de l’émergence d’un Mercier dans la véritable vie politique commence désormais à agiter l’Elysée, à en croire un article du Monde du 24 mai :

-« Un Zemmour, un Raoult, un Hanouna, qui incarnent chacun à leur manière cette rupture entre le peuple et les élites, peuvent faire irruption dans le jeu et tenter de poursuivre la vague de dégagisme de 2017 », estime un « poids lourd du gouvernement » cité par le journal ;

-« Le président redoute notamment qu’un François Ruffin, par exemple, fasse la passerelle entre extrême gauche et extrême droite. Pour lui, c’est un Christophe Mercier potentiel. D’ailleurs, Ruffin fait du Mercier, il se filme dans sa cuisine… », ajoute un « stratège du chef de l’Etat ».

Bigre. La figure de Mercier, apparue il y a à peine quatre mois, se retrouverait donc déjà au cœur des inquiétudes du pouvoir actuel. « Ça fout la trouille » aurait confié au Monde « un puissant conseiller de l’exécutif ». Comme le dirait une expression populaire en ligne : that escalated quickly.

Pourquoi Mercier est intéressant

Evidemment, personne n’a attendu Baron Noir pour penser à l’idée d’une candidature d’un outsider, hors parti, propulsé grâce aux réseaux sociaux. La série reprend par exemple le scénario connu en Italie avec Beppe Grillo, passé de clown à blogueur le plus lu du pays avant de s’en servir comme tremplin politique comme on le sait. Outre Grillo, l’exemple le plus emblématique est celui du président actuel de l’Ukraine : ancien humoriste, il incarnait dans une série un professeur d’histoire devenant président à la suite d’un carton inattendu sur Youtube. Le destin de l’acteur suit ensuite celui de son personnage : en 2019, il se lance dans la véritable vie politique et réussit à se faire élire en menant une campagne déconcertante, qualifiée de « non-campagne », refusant par exemple les interviews au profit des réseaux sociaux.

Mais Baron Noir a une particularité qui la rend intéressante : celle de présenter un « persona » du populiste à la française à l’ère numérique, et d’instaurer un nom pour le désigner – Mercier – appelé à servir de référence. Cette figure-type se distingue non seulement des populistes traditionnels, qui préexistent à l’ère numérique, mais aussi des « populistes 2.0 » comme Trump que l’on connaît ailleurs, et qui diffèrent sur certains points, présentés plus bas.

De fait, en France, la comparaison avec Mercier tend déjà à devenir un nouveau réflexe lorsqu’émerge sur Internet une personnalité hors du champ politique traditionnel qui se place en « anti-système » et dont les ambitions restent floues et potentiellement élevées.

Ce « persona » présente l’intérêt d’offrir dès à présent un point de repère utile pour analyser le réel et percevoir ce que pourrait être un futur possible de la politique française. Cet article fait l’hypothèse que la montée d’un Mercier, loin d’être un fantasme comme l’estiment certains commentateurs, est un scénario qui doit être pris au sérieux dès à présent, et que les acteurs de la vie politique – au sens large – sont aujourd’hui pour la plupart insuffisamment armés pour être capables de (ré)agir correctement en temps voulu, comme nous le verrons plus loin.

***

Comprendre Mercier grâce à Raoult

Le meilleur exemple permettant de comprendre ce que serait un Mercier à la française est aujourd’hui le Pr Raoult. Les comparaisons entre les deux hommes ont émergé dès le mois de mars et n’ont cessé de se vérifier depuis.

Les caractéristiques du « phénomène Raoult » correspondent à de nombreux égards à ce qui a été annoncé dans la série via le personnage de Mercier. Il n’est donc pas inutile de résumer ici ces traits communs, en dix points, ce qui permettra également à ceux qui n’ont pas vu la série de mieux se représenter le personnage.

1. Tous deux sont devenus le symbole phare des « anti-élites » au fil de leur montée en puissance. Comme l’écrit Le Monde dans un récent article dédié, Raoult « est devenu une icône. Il est désormais vu par une partie des Français, notamment hors de Paris, comme l’arme antisystème par excellence. Un peu comme s’il était devenu le porte-parole de « ceux d’en bas » ». Ce faisant, les personnalités politiques qui captaient la colère paraissent ringardisées. Comme l’explique l’historien Thomas Branthôme, « les politiques comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ont un pied dans le système : ils ne peuvent donc pas incarner seuls l’opposition à la “caste” ». C’est ainsi que dans Baron Noir, les partis populistes traditionnels commencent par tenter de tirer profit de la montée de Mercier, lui servant en réalité de marchepied, jusqu’à ce que la situation leur échappe…

2. Ce sont les réseaux sociaux qui ont servi de réceptacle et de boost pour en faire des personnalités de tout premier plan, à la différence des figures politiques contestataires traditionnelles. Deux outils en particulier leur sont précieux : YouTube où ils se mettent en scène avec des scores de vues stupéfiants, et Facebook où une multitude de groupes les soutiennent mordicus.

3. Leur montée en puissance s’est faite en un temps record, quelques semaines seulement.

4. Leur goût pour attiser des polémiques leur sert aussi de tactique pour dicter leur tempo. « C’est devenu un rituel attendu ou craint : chaque semaine le professeur Didier Raoult poste une nouvelle vidéo en ligne, avec le plus souvent à la clé une polémique» expliquait récemment BFM TV.

5. Ils sont adeptes de formules chocs, ce qui entretient le buzz et leur permettent ainsi de rester au centre de l’attention. Exemples ici pour Raoult : « cette histoire va finir comme le sang contaminé» ; « le consensus, c’est Pétain » ; « trouver un vaccin est un défi idiot » ; etc.

6. Ils rejettent en bloc les acteurs politiques dominants, qu’ils soient de droite ou de gauche, avec un discours proche du « tous pourris ». Exemple ici pour Raoult dans L’Express :« Depuis trois quinquennats, je trouve que le casting, c’est des hologrammes. Il faut tant de femmes, tant de couleurs…Alors vous avez des hologrammes dotés de cabinets d’énarques qui bidouillent un peu ce qu’ils veulent. J’ai assisté à au moins deux épisodes de ces castings, j’en suis resté sidéré. Ce n’est pas nouveau : Berlusconi faisait ça, mais c’était beaucoup plus franc ! ».

De façon générale, ils rejettent tout ce qui est lié aux élites, y compris médiatiques (Raoult : « La seule force qu’avaient les médias, c’était la crédibilité, mais ils l’ont abandonnée (…) Il n’y a plus d’accès à la vérité parce que les journalistes ne travaillent pas assez »).

7. Ils prétendent être ceux qui représentent véritablement le peuple:

Ainsi Clément Viktorovitch, spécialiste de rhétorique en politique, qui analyse l’interview de Raoult avec David Pujadas, estime que « tout au long de cette interview il met en scène un affrontement entre un homme soutenu et aimé par le peuple, et de l’autre des élites présentées comme corrompues et même décadentes. Ce schéma, c’est la définition même du populisme. »

8. Ils se positionnent chacun comme l’homme du bon sens, avec une solution défendue bec et ongle qu’ils veulent faire bénéficier à tous dans une démarche présentée comme altruiste. En ce sens, la chloroquine est à Raoult ce que le tirage au sort est à Mercier: dans les deux cas, il s’agit de leur proposition phare, différenciante, clivante, dont ils font à la fois leur combat et leur remède quasi-« magique » au mal auquel ils cherchent chacun à répondre (le covid-19 pour Raoult, les failles du système politique pour Mercier).

9. Ils se positionnent en érudits et en hommes de culture : Raoult évoque ainsi son « admiration» pour « Rimbaud, Nietzsche, Céline », cite un passage de L’Etranger de Camus, vante le « très grand philosophe Edmund Husserl »… En cela, ils se distinguent fondamentalement d’un populiste moderne comme Trump, ou d’une personnalité comme Bigard (cité ici car se disant « intéressé » par l’idée d’une candidature à la présidentielle) ou autres Hanouna, qui sont en réalité assez différents d’un Mercier.

10. Enfin, ils tiennent à se présenter, malgré leur immodestie, comme des hommes épris de sagesse, ayant du recul sur les vanités du monde, comme dans ce propos de Raoult : « Ma bague n’est pas une bague de rockeur, mais un “Memento mori”, le “Souviens-toi que tu vas mourir” des Romains. Je suis très influencé par leur culture qui souvent incite à se méfier du triomphe. Les querelles, on en sort. Le succès est bien plus dangereux… ». Il cite d’ailleurs volontiers des philosophes dès qu’il en a l’occasion. Là encore, c’est une différence importante avec des figures comme Trump qui n’ont cure de paraître excités voire déchaînés, et grossiers.

Jusqu’où ira le parallèle ?

Tous ces traits communs entre le « phénomène Raoult » et Mercier incitent évidemment aujourd’hui à se demander si le premier ne finira pas par se lancer dans l’arène et bousculer le jeu politique comme le second dans la série.

Raoult n’est pourtant pas le strict équivalent de Mercier. D’abord parce qu’avant de se faire connaître massivement, il était déjà loin d’être un citoyen « lambda », comme l’était Mercier. Ensuite parce qu’il ne cesse de dire que la politique ne l’intéresse pas, qu’il « n’aime pas les mouvements » et qu’il « file à l’opposé ».

En pratique cependant, toute son attitude témoigne d’un attrait évident pour le combat dans l’arène publique, et toutes ses initiatives ne font que renforcer le mouvement autour de sa personne, ce qu’il ne cherche absolument pas à freiner…au contraire.

Sa stratégie de communication, très efficace, est particulièrement éloquente en ce sens, comme le montre le communicant Philippe Moreau Chevrolet. Celui-ci explique ici que si Raoult intervient autant dans les médias alors même qu’il ne cesse de les critiquer, c’est parce qu’ils lui sont très utiles, pour une raison précise : « Il n’y a pas de brevet plus simple d’« anti-establishment » que d’attaquer la presse, comme Bayrou l’a démontré en 2007, ou Mélenchon ».

Du reste, si l’on considère spécifiquement cette interview face à Pujadas, il faut noter que Raoult sort d’ores et déjà de sa position de scientifique pour aller sur le terrain politique, d’après l’analyse qu’en fait Clément Viktorovitch : « Raoult y explique que les études scientifiques qu’il cite sont crédibles pour la simple et bonne raison qu’elles sont populaires. C’est un argument dit « ad populum » : affirmer qu’un énoncé est vrai parce qu’il est accepté par un grand nombre d’individus. C’est profondément problématique car cet argument est exactement l’inverse de la science. Si on a besoin de mener des études scientifiques, c’est justement parce que le sens commun ne suffit pas à expliquer le monde qui nous entoure. Au moment même où Raoult prononce cette phrase, sa parole cesse d’être scientifique. Elle bascule dans autre chose, qui porte un nom : le discours politique ».

Dès lors, quand bien même lui se défend de toute ambition en la matière, il y a donc bien des raisons objectives pour le pouvoir existant de le considérer comme un potentiel danger politique. A ceux qui ne seraient pas encore convaincus, on ne peut que recommander l’exercice, très instructif, d’aller lire les commentaires sous les multiples publications le concernant : de quoi prendre conscience de l’ampleur du clivage – éminemment politique – entre pro et anti, qui a pris des proportions ahurissantes. A l’heure actuelle, 45% des Français en auraient d’ailleurs une bonne image, contre 35% émettant l’avis inverse.

Et les supporters prêts à le soutenir dans une éventuelle aventure électorale sont déjà là. « Pour moi, les choses sont simples, un homme qui sauve des vies est celui le plus à même de sauver son pays » explique le fondateur d’une page Facebook appelant à sa candidature. L’essayiste conservateur Ivan Rioufol, qui fait partie de ses défenseurs dans la presse, ne cache pas qu’il voit en lui les qualités d’un bon leader politique : « Raoult pourrait être un bon modèle, dans ce monde politique trop craintif, conformiste, indécis, aseptisé. Sa soudaine notoriété marque sans doute l’attente d’un tel chef. Un chef qui ne jouerait pas le jeu ».

Le meilleur scénario pour ceux qui le craignent serait que le Pr Raoult reste l’homme d’une séquence, celle du covid-19, qui l’a fait monter médiatiquement et qui le ferait redescendre ensuite. Tout l’enjeu sera de voir, à la fin de cette séquence, s’il tentera ou non d’exploiter sa nouvelle popularité, et si oui comment. C’est cela qui sera déterminant.

Quelle que soit la suite, le simple fait de se poser la question du potentiel politique d’un outsider largement méconnu du public il y a encore trois mois est déjà significatif en tant quel. Un tel questionnement aurait été bien moins imaginable il y a quelques années encore. Chacun sent bien que nous avons changé d’époque. Et que les règles d’une présidentielle hier ne sont plus forcément celles de demain.

***

Au-delà de Raoult, les questions qui comptent

La France aura-t-elle un jour son Mercier ?

C’est une cause entendue : il n’y a pas de raison que la France soit immunisée contre l’arrivée au pouvoir d’un populiste comme cela s’est produit ailleurs. Mais très peu de populistes élus jusqu’à présent correspondent au personnage présenté dans Baron Noir. Or Mercier est justement intéressant en tant que populiste nativement numérique – c’est-à-dire devenu une personnalité publique grâce à Internet.

C’est toute la différence avec Michel Onfray. Lui aussi est décrit par beaucoup comme un potentiel Mercier actuellement. Il semble effectivement tout faire en ce sens ; avec sa dernière initiative, le lancement de sa revue « Front populaire », il tente par exemple d’agglomérer les « anti-élites » de tout bord, jusqu’au Pr Raoult, pour capitaliser sur l’immense défiance existante.

Mais Onfray est un faux Mercier, ou plutôt un ersatz. Cela ne signifie pas que sa démarche – à laquelle il n’est pas absurde de prêter des ambitions politiques – ne fonctionnera pas. Mais elle n’aurait alors rien d’une montée en puissance à la Mercier, car Onfray est une personnalité déjà largement implantée dans le paysage, ayant par exemple fait l’objet d’un grand nombre de couvertures de magazines (L’Express, Le Point, Le Figaro Magazine, L’Obs, Libération…). En passant, puisque son nom est parfois évoqué aussi, la même remarque vaut pour Zemmour.

Le cas de Ruffin, qui selon Le Monde serait vu comme un véritable « Mercier potentiel » par l’Elysée, est différent. Il ne peut pas revendiquer l’étiquette « hors du système » puisqu’il a choisi de rentrer dedans de plein pied en se faisant élire député en 2017. Mais il sait jouer habilement sur les mécanismes des réseaux sociaux – en particulier Facebook et Youtube où il est très actif – pour parler à des cibles que bon nombre de figures politiques ont du mal à atteindre. Il semble par ailleurs la seule personnalité politique « traditionnelle » à avoir su profiter du mouvement des gilets jaunes.

Ruffin est un électron libre vis-à-vis duquel on aurait tort d’appliquer le même raisonnement qui avait déjà été appliqué à Macron en 2015-2016 pour « démontrer » pourquoi sa candidature ne pouvait pas fonctionner (trop isolé, indépendant, manquant de réseaux, d’ancrage local, etc.). Il n’est pas un Mercier, mais il a un certain nombre d’atouts dans sa manche, à commencer par sa capacité à « sentir » fréquemment les mouvements avant les autres et à penser en coups politiques, en sachant s’appuyer sur la puissance du numérique dont il a compris les codes. En ce sens, Ruffin est peut-être l’archétype de l’étape intermédiaire entre la figure politique traditionnelle – ayant progressé de façon classique et souvent peu à l’aise avec les « outils numériques » – et un Mercier – nativement numérique et qui doit son succès aux réseaux sociaux.

A terme, le véritable tour de force, qui correspondrait à la véritable trajectoire de Mercier, serait l’émergence d’un relatif inconnu (au niveau national) propulsé en potentiel présidentiable par la puissance des réseaux sociaux. Est-ce une hypothèse irréaliste ? Elle semble improbable à l’heure actuelle, bien que le phénomène Raoult force déjà à revoir certains a priori. Mais les dernières années nous ont appris à nous méfier de ce qui semblait improbable politiquement. L’époque est à l’inédit. Et le web social est une nouvelle donne capable de provoquer cet inédit.

Un tel phénomène serait capable de stupéfier le pouvoir en place et tous ceux habitués à raisonner avec les codes habituels, inadaptés à l’ère numérique. Pour ne pas se retrouver paralysée, l’élite politique tant conspuée par les « anti-systèmes » serait bien avisée de s’outiller dès à présent pour savoir faire face à un tel scénario.

Comment s’y préparer ?

La réponse nécessiterait une analyse approfondie, qui mériterait un article dédié. Contentons-nous de souligner ici un point en particulier : puisque l’originalité d’une figure comme Mercier tient à sa capacité à naître et grandir sur les réseaux sociaux, il devient impératif pour une personnalité politique de s’entourer de conseillers politiques capables de comprendre finement le web social, ce qui semble être rarement le cas aujourd’hui.

La même remarque s’applique aux médias et acteurs de la vie publique s’ils souhaitent pouvoir décrypter les mouvements sociaux de demain sans un train de retard.

L’article « Neuf leçons sur le mouvement des gilets jaunes » paru sur ce site en janvier 2019 indiquait plusieurs pistes en ce sens. Ce mouvement avait marqué « une première en France : l’avènement du numérique comme outil principal d’organisation d’action collective à l’échelle nationale ». De façon inédite, un mouvement social s’était développé de manière simultanée sur tout le territoire, grâce à Internet.

L’une des leçons était que « comprendre les prochains mouvements sociaux nécessitera de s’appuyer sur de nouvelles façons de les étudier : nouvelles méthodes, mais aussi nouveaux regards. En particulier, l’étude des groupes Facebook deviendra une nécessité pour prendre le pouls de la société ».

Ces enseignements ont-ils véritablement été suivis ? Il semble que non, à en juger par le temps qu’il a fallu aux autorités (et pas seulement) pour saisir l’ampleur du mouvement autour du Pr Raoult. De la même façon, dans Baron Noir la classe politique tarde non seulement à prendre au sérieux Mercier, mais aussi et surtout d’abord à prendre conscience de la simple existence du phénomène. Quand vient le temps de réagir, il est déjà très tard…

Rappelons pourtant ici ce que le journaliste Roman Bornstein écrivait en janvier 2019 dans son étude pour la Fondation Jean Jaurès : « La moitié des Français s’informent désormais uniquement sur Facebook. Si des bataillons numériques de journalistes, de scientifiques, d’experts et de politiques n’investissent pas en masse cette plateforme, (…) la vie démocratique française connaîtra le même problème qui s’est produit aux Etats-Unis lors de la campagne présidentielle de 2016 : un pan entier de l’électorat, accessible à toutes les manipulations, vivra sincèrement dans une réalité parallèle sur laquelle aucun fait établi, aucun chiffre contradictoire, aucun argument rationnel n’aura prise ».

Ceux qui sentiront le futur Mercier avant les autres

Pour ne prendre que le cas des médias, les jeunes journalistes ont souvent plus l’habitude de ce web social que leurs aînés. Mais pour pouvoir l’explorer, encore faut-il que la possibilité leur en soit donnée. Il s’agit d’un travail d’enquête, de réseautage en ligne, d’infiltration de groupes, de suivi patient et régulier, de visionnage de vidéos – autant de tâches de fond qui prennent du temps et qui constituent une nouvelle forme de journalisme d’investigation, adaptée à l’ère numérique.

Cette remarque était déjà celle formulée dans l’article sur les enseignements des gilets jaunes : « C’est d’un spécialiste du…numérique que sont venues les meilleures analyses sur ce mouvement social : tout sauf anecdotique. Nombre d’analystes politiques se sont contentés au mieux d’enfoncer des portes ouvertes, voire d’être en décalage avec la réalité du mouvement. Mais un commentateur en particulier a émergé comme l’un de ses « décrypteurs » les plus intéressants : le journaliste Vincent Glad, « spécialiste de la culture Internet » ».

Or il se trouve que plus d’un an plus tard, Vincent Glad est justement l’un des premiers comptes « influents » sur Twitter à avoir alerté sur le phénomène Raoult. C’est ce qu’il fait d’abord le 18 mars où il pressent qu’un sérieux problème va se poser pour le gouvernement…

…puis, une semaine plus tard, où il enfonce le clou, quand peu ont alors perçu ce qui se jouait :

Que Vincent Glad ait fait partie des premiers journalistes à prendre conscience de la portée du phénomène Raoult n’est pas un hasard. Il n’est sans doute pas le seul, ni le premier, mais le sujet n’est pas là. L’important est ici : on ne peut pas réussir à repérer des signaux faibles – en politique comme ailleurs – si on ne choisit pas de prendre au sérieux et d’explorer pour de bon l’espace numérique – ou de s’entourer de talents qui en sont capables.

Cet impératif implique notamment une chose : en finir avec une forme de condescendance vis-à-vis des réseaux sociaux et savoir dépasser ses a priori à leur égard (« c’est une poubelle », etc.) – et ce d’autant plus que cette condescendance est fréquemment corrélée à un certain mépris social, qui a été à la fois une cause et un moteur du mouvement des gilets jaunes (voir leçon n°7) et de la montée du Pr Raoult (l’impression de mépris contre Raoult a été ressenti par beaucoup comme un mépris contre eux-mêmes qui ne viennent pas du « sérail parisien »).

Il est évident que les réseaux sociaux ont aussi des revers détestables. L’idée n’est pas là de dresser les pour et les contre, mais de faire comprendre que nous avons changé d’époque, qu’ils jouent et joueront une place sans cesse croissante dans la vie politique (entre autres), et que nous ne reviendrons pas en arrière (si besoin de s’en convaincre, voir la fin de l’article précédent à partir du passage « les leçons de l’imprimerie »).

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard que Raoult ait « théorisé » ainsi son usage du web social : « Ce ‘droit de dire’ dont vous jouissez – notamment vous, les médias -, on vous le dispute, on vous le vole. On s’en fout de vous. Maintenant, on dit les choses nous-mêmes. Il faut regarder la réalité en face. Une partie de l’agressivité des médias traditionnels est liée au fait qu’on lui vole actuellement son rôle » (entretien dans L’Express).

Ces idées rejoignent celles déjà développées dans l’article précédent ainsi que dans celui analysant le succès de la chaîne Thinkerview. Notons que ce constat – auquel s’adaptent déjà certaines personnalités politiques comme Mélenchon – semble désormais se propager auprès de certains chefs d’entreprise, comme le souligne ici le CEO de la startup Coinbase : L’infrastructure pré-existante comme levier du Mercier de demain

L’infrastructure pré-existante comme levier du Mercier de demain

Dernier point important : la rapidité de la montée en puissance de Raoult a tenu directement à une multitude de groupes Facebook contestataires qui préexistaient à la crise du covid. Ces groupes, dont une large partie provient du mouvement des gilets jaunes, se sont avérés extrêmement utiles pour lui en tant qu’accélérateurs de diffusion de ses idées. Ils ont servi d’infrastructure et de propulseurs sans lesquels le phénomène Raoult n’aurait absolument pas eu la même ampleur.

Cette infrastructure était d’autant plus large qu’elle émanait aussi d’autres sphères en ligne :

- d’une part, les forums du site jeuxvideo.com, l’un des plus actifs de France, au pouvoir d’action non-négligeable, dont il est devenu une mascotte dès janvier bien avant son explosion médiatique (« c’est nous qui l’avons fait percer » se targue du reste un membre du forum) ;

- d’autre part, des groupes d’internautes particulièrement sensibles aux théories du complot, souvent très défiants vis-à-vis de toute parole « dominante », qui n’accordent dès lors pas de crédit à ce que Facebook, les grands médias ou les autorités publiques peuvent décrire comme « sources d’information fiables » dans leur lutte contre les fake news.

Ces différentes sphères, qui grandissent progressivement et silencieusement, ne disparaîtront évidemment pas lorsque la crise du covid se calmera. Elles constitueront l’infrastructure des mouvements populistes de demain. Et sauront se rappeler à notre bon souvenir en temps voulu.

***

Pour conclure, rappelons une évidence : les réseaux sociaux viennent surtout parachever un cheminement économique, social, culturel et politique préexistant. C’est tout l’ensemble, et non la seule force de frappe du numérique, qui pourrait amener, un jour, un Mercier au pouvoir. La connaissance de l’espace numérique, si elle est essentielle, n’enlève rien au besoin de traiter les racines du phénomène.

En réalité, si ceux qui s’intéressent au web social sont aussi ceux qui perçoivent en premiers les phénomènes Raoult/Mercier, c’est aussi et surtout parce que le temps qu’ils y consacrent leur permet de comprendre ce que disent les Français qu’on entend encore trop peu dans les médias traditionnels, et qui se retrouvent autour d’un dénominateur commun, quelle que soit la diversité de leurs opinions par ailleurs : l’émotion contre le mépris de classe. On retrouve ici là encore les leçons du mouvement des gilets jaunes.

Dès lors, une stratégie qui consisterait à s’afficher avec chaque « outsider » détecté comme menaçant pour tenter de « désactiver » leur potentiel ne ferait que traiter les symptômes sans s’attaquer aux causes, et serait donc extrêmement limitée…voire contre-productive.

16.02.2020 à 12:48

Ce qui menace nos libertés

signauxfaiblesco

Texte intégral (5855 mots)

L’affaire Griveaux, loin d’être anecdotique, est importante à bien des égards, et notamment de par les réactions qu’elle suscite. Entre autres choses, ces réactions révèlent – ou plutôt réveillent – des lignes de fracture pré-existantes, qui n’attendaient qu’un déclic pour refaire surface.

Parmi ces fractures, l’une des plus fortes concerne l’espace numérique. Elle met en lumière des écarts, voire des antagonismes, sur différentes conceptions de la liberté au sein de cet espace, mais aussi au-delà de celui-ci. Ces divergences de points de vue méritent un débat public sérieux.

Evidemment, l’air étant encore chargé d’émotions (à coup d’élans lyriques sur les « attaques contre la démocratie » et la « montée du fascisme » liées à la « dictature de la transparence »), le moment paraît mal venu pour un débat apaisé sur des questions aussi polémiques.

Et pourtant, c’est bien dès maintenant qu’il faut en discuter.

Il faut profiter de cet épisode qui suscite autant d’indignation car l’expérience montre que, passée une courte fenêtre de tir, l’attention saute sur d’autres « buzz » qui éclipsent aussitôt les précédents.

Il faut en discuter maintenant, aussi, parce que des appels émergent de toute façon déjà pour agir, et agir vite. « L’onde de choc est telle que des députés veulent « une initiative législative » dès la semaine prochaine » apprend-on. Comme souvent, on risque donc de se retrouver dans une course à la précipitation, sous le coup de l’émotion, qui fera la part belle à celui qui légiférera le plus vite, proposera les mesures les plus fortes, montrera la plus grande fermeté.

Il faut en parler, enfin et surtout, parce que les réactions à cette affaire s’inscrivent dans un phénomène plus large et plus profond : le mouvement continu, presque insidieux, tendant à la restriction des libertés, sous divers prétextes. Ce n’est plus un signal faible depuis longtemps déjà, bien plutôt une tendance lourde. Mais celle-ci semblerait presque insignifiante à en juger par la faible attention, considération, vigilance portée à son égard.

Le contraste est cruel, par exemple, entre la vague spontanée, indignée, en colère, qui s’est levée comme un seul homme pour défendre le droit à la vie privée de Benjamin Griveaux (à raison, puisque chacun devrait évidemment avoir droit au respect de sa vie privée, personnalité politique ou non) et la vaguelette esseulée, luttant dans le brouhaha ambiant, qui peine à se faire entendre pour défendre le droit à la vie privée des « Français moyens » quand celle-ci est menacée – c’est-à-dire bien trop souvent ces derniers temps.

Cette tendance forte qui préoccupe si faiblement

N’est-ce pas curieux, en effet ? En matière de surveillance, les nouvelles se succèdent et peu s’en émeuvent – ou plutôt toujours les mêmes, les rabougris de la technologie, les critiques de la « marche vers le progrès », les rabat-joie qui voient le mal partout…

Rien que depuis le début de l’année, on a ainsi appris, entre autres, que :

- La police londonienne utilise désormais la reconnaissance faciale en direct « pour assurer la sécurité des Londoniens ».

- En Suisse, le Canton de Vaud pourra avoir recours à des balises GPS d’ordinaire réservées à l’antiterrorisme ou au grand banditisme pour traquer les fraudeurs à l’aide sociale.

- Le stade de football de Metz utilise un dispositif de reconnaissance faciale pour renforcer la sécurité de ses accès, sans en avoir informé au préalable les supporters (et sans, bien sûr, leur avoir demandé leur consentement). Qu’à cela ne tienne : ce dispositif a vocation à être « valorisé sur les grands événements sportifs » a fait savoir notre ministre des Sports.

Rien ne semble pouvoir arrêter ce mouvement. Il n’est pas surprenant, dès lors, de lire que l’Union Européenne semble « avoir accepté qu’il n’y a pas d’échappatoire à la reconnaissance faciale » (Bloomberg) : l’enjeu n’est déjà plus de savoir si le procédé doit être utilisé ou non, mais selon quelles modalités…

Et tant pis si :

- les risques liés à la vie privée sont d’une ampleur inédite (« l’anonymat dans l’espace public va cesser d’exister » prévient par exemple Stefan Heumann, codirecteur d’un think tank sur la technologie basé à Berlin) ;

- certains systèmes de surveillance automatisés violent les droits de l’homme, d’après un jugement que vient de rendre un tribunal néerlandais ;

- l’efficacité de ces méthodes laisse fortement à désirer. Le taux d’erreur des systèmes de reconnaissance faciale en direct atteindrait même les 30% ! A San Diego, le système de reconnaissance faciale, qui a analysé plus de 65 000 visages depuis sa mise en place depuis 2012, n’aurait d’ailleurs mené à aucune arrestation…

Et chez nous ? Tout se passe comme si nous nous rapprochions peu à peu de ces logiques de surveillance, à notre rythme certes, avec retard certes, mais sans grandes entraves, et sans grand bruit.

La Chine, une avant-garde

Qu’on se rassure tout de suite : à ce petit jeu, nous resterons toujours à la traîne. La Chine n’est pas prête de perdre son leadership en la matière, et l’épisode du coronavirus en a fourni un nouvel exemple éclatant.

« L’urgence du coronavirus a sorti de l’ombre une partie des technologies de surveillance », écrit ainsi Reuters. « Les entreprises d’intelligence artificielle et de caméras de sécurité vantent la précision de leurs systèmes qui peuvent identifier dans la rue des citoyens atteints de fièvre même faible, reconnaître leur visage même s’ils portent des masques, et les dénoncer aux autorités ». Et Reuters de détailler un certain nombre d’exemples faisant froid dans le dos.

Avec l’essor du numérique, la surveillance en Chine a franchi une nouvelle étape. Pour les lecteurs friands de signaux faibles technologiques, en voici deux :

a/ L’apparition de la mise sous quarantaine numérique : un certain nombre d’individus ayant fui la ville de Wuhan ont été mis en quarantaine numériquement, manifestement via WeChat. Leurs applications ont cessé de fonctionner en dehors de la zone de quarantaine. Le même phénomène s’est produit au Mexique où Uber a bloqué l’usage de son application pour des dizaines de chauffeurs qui auraient possiblement été exposés à des personnes contaminées.

« Le potentiel d’abus à long terme ici est évident », explique l’entrepreneur Balaji S. Srinivasan, si besoin il y avait. « Si le coronavirus devient pandémique, le cas extrême deviendra la nouvelle norme. Une pandémie fera adopter à l’Etat des pouvoirs d’urgence. (…) Une fois la situation sous contrôle, les Etats ne cèderont pas ces nouveaux pouvoirs ».

b/ La traçabilité numérique de l’épidémie : le gouvernement chinois peut en effet consulter l’historique de localisation de chaque citoyen contaminé, et retrouver chaque téléphone localisé à proximité d’un « contaminé ».

On atteint ici un degré inédit de surveillance numérique, qui présente une spécificité : « c’est l’une des rares situations où un grand nombre de gens pourraient accepter d’eux-mêmes d’être tracés », écrit Balaji S. Srinivasan. Une traçabilité fine pourrait en effet « aider à déterminer les personnes et les comportements qui propagent le coronavirus. Soit littéralement une question de vie et de mort. [L’incitation à accepter est bien] plus immédiate que pour des cas de terrorisme ou de crime. »

Là encore, le danger est évident : « les gouvernements demandent des pouvoirs en temps de crise. Ils leur seront accordés. Ils peuvent les utiliser pour résoudre la crise. Mais ils finissent ensuite souvent par en abuser. »

Une pente glissante

Est-ce cette dynamique qui nous anime ? Vers laquelle nous souhaitons nous diriger ? Chacun répondra évidemment en cœur que non. Alors pourquoi tendons-nous tout de même dans cette direction ? Peut-être pensons-nous que nous saurons nous arrêter au bon moment, trouver le « juste milieu », mettre le holà quand il le faudra. Ou bien accepter provisoirement des mesures d’exception avant de pouvoir y revenir ensuite.

Sommes-nous vraiment aussi naïfs ? Dans son brillant essai « Sans la liberté » (2019), l’avocat François Sureau n’y va pas par quatre chemins : « J’ai vu se vérifier une règle simple : les exceptions consenties aux usages, motifs pris de circonstances dramatiques – [par exemple] le terrorisme islamiste – finissent toujours par se retrouver étendues aux circonstances ordinaires, celles de la vie courante.

(…) C’est une caractéristique des systèmes liberticides. On les crée pour parer à une menace indiscutable, dans l’esprit du moins de leurs auteurs. Puis, dès lors qu’ils existent, on s’en sert pour autre chose ». Et Sureau de souligner, par exemple, que « la législation « antiterroriste » de Vichy a d’abord servi à réprimer des femmes coupables d’avortement ».

Au nom de la sécurité…

A chaque fois, le même argument est brandi, comme un laissez-passer : la sacro-sainte sécurité publique.

François Sureau le formule ainsi : « Que les gouvernements, celui d’aujourd’hui comme les autres, n’aiment pas la liberté, n’est pas nouveau. Les gouvernements tendent à l’efficacité. Que des populations inquiètes du terrorisme ou d’une insécurité diffuse, après un demi-siècle passé sans grandes épreuves et d’abord sans guerre, ne soient pas portées à faire le détail n’est pas davantage surprenant. Mais il ne s’agit pas de détails. L’Etat de droit a été conçu pour que ni les désirs du gouvernement ni les craintes des peuples n’emportent sur leur passage les fondements de l’ordre politique, et d’abord la liberté. C’est cette conception même que, de propagande sécuritaire en renoncements parlementaires, nous voyons depuis vingt ans s’effacer de nos mémoires sans que personne ou presque ne semble s’en affliger. »

François Sureau l’illustre dans son essai par plusieurs exemples, dont voici un échantillon parmi d’autres : « Ce qui est sûr, c’est qu’on ne peut considérer le citoyen libre comme un délinquant en puissance. C’est pourtant ce que la loi du 10 avril 2019, dite « loi anticasseurs », a prévu. Je ne reviens pas sur la forme, sur cette manie fâcheuse de légiférer à chaque incident, qui ne date pas d’hier et qui paraît avoir installé l’hémicycle au milieu du café du commerce. Le fond est plus surprenant encore. Le droit administratif offrait depuis plus d’un siècle tous les moyens d’interdire, sous le contrôle du juge, une manifestation susceptible de tourner à l’échauffourée. Le législateur a préféré doter l’Etat du moyen de contrôler la participation individuelle de chacun à une manifestation, c’est-à-dire d’intimider, non le délinquant, mais bien le citoyen lui-même. Il ne reste rien de la liberté de manifester si le gouvernement peut choisir ses opposants. »

In fine, écrit-il, « tout se passe comme si, depuis vingt ans, des gouvernements incapables de doter, de commander, d’organiser leurs polices ne trouvaient d’autre issue que celle consistant à restreindre drastiquement les libertés pour conserver les faveurs du public et s’assurer de leur vote, dans une surprenante course à l’échalote. »

Ce qui menace vraiment notre liberté

Ce qui menace vraiment notre liberté, ce n’est pas tant la montée des demandes écologiques, contrairement à ce que nombre de conservateurs s’évertuent à dire – la non-prise en compte de ces préoccupations conduirait plutôt à subir des restrictions de liberté d’une ampleur bien supérieure à l’avenir – mais bien plutôt un ensemble de phénomènes qui touche à cette volonté insatiable d’ordre public et/ou à la puissance du numérique. Distinguons ici quatre grands phénomènes à l’œuvre :

-La doctrine sécuritaire, qui conduit à faire passer des lois liberticides sous prétexte de lutter contre les individus « radicalisés », comme expliqué ci-dessus par François Sureau. Or ce ne sont plus seulement les « terroristes en puissance » (notion juridique déjà très polémique…) mais également certains manifestants vus comme « hostiles » et certains militants écologistes qui sont de plus en plus visés par ces initiatives…

-La surveillance des pouvoirs publics sur les citoyens, en s’appuyant sur diverses technologies. Certains en reviennent (on apprenait récemment que « 8 ans après l’avoir lancé, Chicago a démantelé son système de police prédictive : en assignant un « score de dangerosité » aux personnes arrêtées, le dispositif encourageait le profilage racial »), mais beaucoup s’y lancent ou s’y préparent…

-Le capitalisme de surveillance des grands acteurs numériques privés, alimentée par des milliards de données et des IA sans cesse plus perfectionnées. Cet article paru ici l’an dernier expliquait pourquoi cette menace non-palpable, abstraite, est un danger pour notre libre arbitre et la démocratie.

-Les restrictions de libertés unilatérales et parfois arbitraires dans l’espace numérique. Exemple récent, qui montre que les militants écologistes devraient eux aussi se méfier de ces questions : début février, « la quasi-totalité des comptes Facebook gérant la page d’Extinction Rebellion France ont été supprimés sans aucun motif ni avertissement, rendant sa gestion impossible ». Les 15 éditeurs de la page de l’association ont ainsi vu leur compte bloqué, durant plusieurs jours, avant d’être réactivé, sans aucun message d’explication de la part de Facebook.

Quel rapport avec l’affaire Griveaux ?

Le rapport avec l’affaire Griveaux est simple : les réactions tendent là encore vers ce même penchant pernicieux, celui de restreindre les libertés.

« Les réseaux sociaux sont en train petit à petit de nous faire perdre notre liberté » a proclamé l’avocat Dupond-Moretti en réaction à l’affaire Griveaux ; « l’anonymat est une entrave à notre liberté » a renchéri l’éditorialiste Nathalie Saint-Cricq, tous deux emboitant le pas de nombreux autres commentateurs depuis 48h.

Voilà donc des militants autoproclamés de la « liberté » (!) qui appellent à réguler plus drastiquement les réseaux sociaux et à restreindre, voire interdire, l’anonymat en ligne – bref, à instaurer une bonne dose d’ordre sur Internet.

On pourrait penser que ces prises de position sont lancées sous le coup de l’émotion, mais il ne faut pas être dupes : l’affaire Griveaux n’est ici qu’un prétexte, un alibi fort commode pour reprendre le contrôle sur un espace trop libre, trop peu contrôlable, qui a toujours dérangé. Au fond, ces mêmes qui en appellent à un plus grand contrôle de l’espace numérique n’ont jamais accepté la liberté inédite qu’offre Internet à tout un chacun, et qui, de facto, prive une élite restreinte du privilège d’être les seuls à jouir d’une audience (avec la puissance qui va avec). Pour tous ceux-là, l’occasion est ici trop belle pour la laisser passer.

Si nous n’y prenons pas garde, c’est donc encore un nouveau pan de nos libertés, déjà bien détricotées, qui pourrait sauter – et qui-plus-est sur un malentendu, puisque :

- La vidéo en question a d’abord été partagée via une messagerie privée, puis publiée sur un site (étranger) et non un réseau social ;

- Il n’y a pas de question d’anonymat dans cette affaire (celui qui a publié la vidéo ne se cache pas ; son avocat non plus ; les personnalités qui l’ont relayé non plus…).

Que Benjamin Griveaux ou toute personnalité politique puisse compter sur le respect de sa vie privée n’est pas en débat ici.

L’enjeu est celui de la bonne réaction à cette affaire. Plutôt que d’ajouter des lois aux lois, veillons déjà à ce que l’arsenal existant soit bien appliqué et à ce que la justice ait les moyens de travailler correctement. Comme rappelé ici, « le droit à l’anonymat sur les réseaux sociaux, ce n’est pas l’impunité. Les moyens juridiques existent d’identifier et de poursuivre. L’article 6.1.II de la LCEN impose aux réseaux sociaux de conserver « les données de nature à permettre l’identification ». Ces données peuvent être obtenues sur requête en quelques heures et permettre la conduite des enquêtes et des poursuites. »

Soyons donc vigilants à ce que cette affaire ne serve pas de prétexte à tous ceux – et ils sont nombreux ! – qui n’ont jamais digéré la liberté propre à l’espace numérique, et en particulier aux réseaux sociaux. Le journaliste Vincent Glad souligne d’ailleurs, en s’appuyant sur le cas Manaudou, qu’il n’y a nul besoin des réseaux sociaux pour que des contenus de « revenge porn » se propagent en masse sur Internet.

Les leçons de l’imprimerie

A bien y regarder, la situation actuelle a de nombreux points communs avec l’émergence, il y a quelques siècles, d’un bouleversement majeur dans l’histoire de l’humanité : l’invention de l’imprimerie.

L’historienne américaine Elizabeth Eisenstein le montre bien dans son ouvrage monumental « The printing press as an agent of change », comme le résume ici un article de The Atlantic :

« L’imprimerie a pris presque tout le monde par surprise. Ses ramifications furent gigantesques. Plus de livres ont été imprimés au cours des cinq décennies qui ont suivi l’invention de Gutenberg que ceux produits par les scribes au cours des 1 000 années précédentes.

(…) L’imprimerie a décentralisé le rôle de « gardien du temple ». Dans une culture scribale, maintenir un certain contrôle sur les idées et leur diffusion était simple. Avec l’imprimerie, ce contrôle est devenu plus difficile.

Les différents dirigeants ont tout de même essayé de garder ce contrôle, tout comme l’Église. Le mot imprimatur désignait ainsi l’autorisation officielle de publier, donnée par une autorité de l’Église.

(…) Mais le nombre considérable de livres produits par les imprimeurs rendait la suppression problématique. Avoir votre livre sur la liste de surveillance de quelqu’un pouvait même en faire un best-seller : « interdit à Bologne ! ».

(…) Les mots n’étaient d’ailleurs pas les seules choses à être imprimés ; des images aussi étaient diffusées en masse. (…) Quand les gens peuvent publier ce qu’ils veulent, ils le font.

(…) Contrairement aux scribes monastiques, les imprimeurs étaient des entrepreneurs à but lucratif. Ils publiaient tout ce qui se vendait. On pouvait alors trouver tout et n’importe quoi dans un livre – théories du complot, sorts magiques, satire, érotisme – ainsi que n’importe quel point de vue. Il suffisait d’inventer quelque chose, de l’écrire et de l’imprimer, pour que les gens disent « je l’ai lu dans un livre ».

(…) Le monde n’a plus jamais été le même. L’imprimerie a transformé la religion, la science, la politique ; elle a mis l’information, la désinformation et le pouvoir entre les mains d’un nombre inédit d’individus. Elle a créé une culture de la célébrité où les poètes et les polémistes rivalisaient pour la gloire ; et elle a assoupli les contraintes de l’autorité et de la hiérarchie, en montant des groupes les uns contre les autres.

Ce phénomène a brisé le statu quo d’une manière qui s’est avérée libératrice (émergence de la démocratie et des Lumières) mais aussi mortelle (elle porte une responsabilité dans des chaos et massacres). Comme Edward Snowden l’observe dans son nouveau livre : «La technologie n’a pas de serment d’Hippocrate.» »

Les nombreux parallèles à dresser avec l’ère numérique devraient inciter chacun à prendre conscience que le web social, avec ses bons et ses mauvais côtés, constitue une nouvelle donne à laquelle il va falloir s’adapter, quoi qu’on en pense. Cela ne signifie pas, évidemment, que cet espace peut être un far-west et que la loi ne doit pas s’y appliquer. Mais chacun doit comprendre que l’on ne reviendra pas en arrière.

Au passage, il serait grand temps que les grands contempteurs des réseaux sociaux daignent se pencher sérieusement sur ce qui fait l’originalité historique et l’intérêt de ces espaces, et en particulier de Twitter, comme l’a bien expliqué ici le communiquant Romain Pigenel ; ainsi que sur les raisons pour lesquelles l’anonymat sur Internet mérite d’être protégé (lire ce fil ou cet article).

Une chose est sûre : qu’on le regrette ou non, la politique ne pourra plus jamais être la même et devra composer avec une part accrue de transparence. Les lamentations sur la fin d’une époque n’y changeront rien, de la même façon que les réactions plaintives de certains suite à #metoo (« il nous faudra maintenant faire très attention – c’est peut-être la fin de la drague… ») – ne feront en rien revenir à la situation précédente.

Tout comme #Metoo n’a pas entraîné la fin de la drague, le web et les réseaux sociaux ne vont pas entraîner la fin de la politique ni l’avènement d’une « dictature de la transparence ». Ils inciteront chacun à se préparer et se prémunir contre une exposition potentiellement plus forte qu’auparavant.

En parallèle, il faudra nous battre pour protéger la vie privée de chacun, puissant ou non, et lutter contre toute impunité pour ceux qui transgresseront les règles, en donnant à la justice les moyens de faire son travail.

Enfin, attendons-nous à des transformations sur la façon d’être en politique. A cet égard, le pronostic de Nicolas Vanbremeersch, CEO de l’agence Spintank, qui dénonce l’insincérité en politique, est à considérer : « On a trop parlé de fake news depuis quelques années. Le problème n’est pas tant dans la vérité produite par des professionnels, ou le mensonge, mais dans un décalage relationnel. (…) Le problème se niche dans la relation, qu’il faut recréer » analyse-t-il dans un billet intéressant, où il revient sur les vœux de début d’année du dirigeant du parti majoritaire, Stanislas Guerini :

« Tout semble avoir été produit par une machine pour produire quelque chose de faux. Décor homestagé rapidement, fausses briquettes, fausses plantes vertes, faux cadres portant de fausses affiches, où l’on n’essaie même pas de s’embarrasser de réussir à créer du vrai. On est dans le fake, dans une brooklynisation tardive et ratée, où l’on ne s’embarrasse même plus de chercher à être cohérent dans la fabrique d’authenticité. C’est attristant, car on sent qu’aucun effort n’est fait. (…) Le fake irrite, énerve, quand il ne cache plus qu’il ne cherche même pas à jouer le jeu. L’élite nous dit qu’elle démissionne de sa relation avec nous. »

Il note au passage que « les figures qui ont émergé en 2019 ont été des modèles de sincérité » (Greta Thunberg, Alexandria Ocasio-Cortez…). Le futur de la politique à l’ère numérique est peut-être bien à chercher de ce côté-là.

– Clément Jeanneau

02.11.2019 à 17:34

Un moment de bascule

signauxfaiblesco

Texte intégral (11094 mots)

Image ci-dessus : bandes représentant les températures dans le monde de 1850 à 2018

La scène s’est passée mi-octobre, lors d’un séminaire d’une entreprise du CAC40. Tandis que les cadres réunis pour l’occasion commencent, présentation après présentation, à perdre en attention, l’arrivée d’un nouvel intervenant les sort soudainement de leur torpeur. « Je vais vous parler franchement, mais je préfère vous prévenir : cela risque de ne pas être très agréable ».

L’homme travaille à la direction des relations publiques. Ce qu’il se met alors à raconter s’apprête à marquer les esprits pour le reste du séminaire. Les études menées par son équipe ces derniers mois font état d’un basculement inédit de l’opinion publique sur les thématiques environnementales, qui bousculent l’entreprise bien plus sévèrement qu’elle ne l’avait anticipé. Ce qu’elle considérait jusqu’alors comme un sujet parmi d’autres a désormais changé d’ampleur.

Entre autres implications, les ressources humaines de l’entreprise témoignent de difficultés inédites pour recruter des jeunes qualifiés. Que le groupe attire moins qu’avant n’est pas une nouveauté mais c’est aujourd’hui la force du phénomène qui frappe, et surtout inquiète, la direction. Et ce d’autant plus que les jeunes diplômés ne sont pas les seuls concernés : la confiance des 25-45 ans sur l’impact positif de l’entreprise, qui « tenait » encore relativement jusque-là, montre elle aussi de sérieux signes d’effritement, justement sur le sujet environnemental.

Le discours, sans langue de bois, laisse entendre que l’entreprise est comme pétrifiée face à cette mutation des mentalités, qui n’avait absolument pas été prévue dans son ampleur et sa rapidité. Il alimentera en interne de nombreuses discussions les jours suivants.

Prendre la mesure du phénomène

Cette scène est symptomatique de ce phénomène décrit ici au printemps comme « l’émergence d’un nouveau Zeitgeist » – un nouvel esprit du temps dans lequel la prise de conscience écologique constitue une lame de fond bousculant comme jamais marques, recruteurs, partis politiques…

Depuis le printemps, les mentalités ont continué à évoluer de telle façon que l’idée semble désormais presque évidente, comme un lieu commun. Sont passés par là, entre temps, en mai les élections européennes qui ont vu la classe politique française faire plus que jamais la course à l’électorat « écolo » ; en juin et juillet, la canicule qui a fait ressentir physiquement à chaque Français ce que nous attendra de façon récurrente dans les années et décennies à venir (pour reprendre les mots de Nicole d’Almeida, chercheuse au Celsa, « la logique du « je sais » a été bousculée par la logique du « je sens » ») ; en août, les feux de forêts en Amazonie qui ont marqué l’opinion…

Et pourtant.

Si le phénomène se produit sous nos yeux, tout se passe comme si nous n’en prenions pas toute la mesure – plus précisément, comme si ses conséquences possibles voire probables sur l’opinion publique (et ses corollaires, sur les préférences politiques, les comportements individuels, les habitudes de consommation, etc.) n’étaient pas suffisamment explorées et anticipées.

L’erreur typique n’est pas tant de nier l’existence de ces tendances de fond – cela devient difficile – mais plutôt de les considérer de façon rigide dans le temps, et non dynamique. Or les boucles de rétroaction n’agiront pas que sur le climat lui-même, mais aussi sur l’opinion publique. La situation environnementale générale ne fera vraisemblablement qu’empirer au fil des années (ce qui n’empêche pas des points d’amélioration très spécifiques, sur certaines espèces, certaines zones…), aggravant ses effets collatéraux, ce qui ne pourra en retour qu’accentuer toujours plus fortement les conséquences sur l’opinion publique qui pointent déjà aujourd’hui : défiance vis-à-vis des entreprises jugées responsables de l’aggravation du problème et des acteurs qui les soutiennent, rejet des partis politiques n’ayant pas placé ces enjeux au cœur de leurs idées, montée en puissance d’un militantisme de plus en plus organisé et de moins en moins inoffensif, etc.

En conséquence, le phénomène n’est pas une nouvelle donne statique à intégrer : c’est un nouveau paradigme en émergence, qui pointe tout juste le bout de son nez.

Cet article cherche à mettre en lumière plusieurs tendances qui en découlent, appelées à prendre de l’ampleur au fil du temps.

I – Le fait majeur de l’année 2019

Pour mieux percevoir ce qui émerge et comprendre en quoi ces tendances sont sérieuses, il est nécessaire, dans un premier temps, d’être au clair sur le basculement dont il est question ici.

2019 n’est pas tant « l’année du climat », comme le titreront peut-être certaines rétrospectives de fin d’année, mais l’année du tournant dans l’opinion publique.

Non pas que l’ensemble de la population se soit convertie aux idées écologistes – quoique la situation a bien plus évolué qu’on ne pourrait le penser (voir plus bas). Mais cette année est la première où l’écologie n’est plus un « sous-sujet » parmi bien d’autres, où il est pris autant au sérieux, où il est craint au point qu’Emmanuel Macron – le candidat le plus pro libre-échange de l’élection de 2017 – ait choisi de retirer la France du traité Mercosur et de se plier dans la foulée à un discours de contrition inédit sur l’écologie (« j’ai changé, très profondément »).

Les européennes n’étaient qu’un début

Politiquement, ce tournant s’est manifesté pour la première fois en France lors des élections européennes, qui ont vu différents partis se livrer à une surenchère inédite de promesses en la matière (Nathalie Loiseau a promis rien de moins que « 1000 milliards d’euros dans la transition écologique en cinq ans ») et où le parti écologiste (EELV) s’est hissé pour la première fois en tête des partis de gauche.

Le score d’EELV ayant déjà été élevé en 2009 à cette même élection sans véritable suite, il était tentant de considérer cette nouvelle percée comme un feu de paille propre aux élections européennes, qui n’aurait rien de représentatif pour les échéances électorales à venir.

Plusieurs signes indiquent aujourd’hui que cette analyse est partiellement erronée (…ce qui ne signifie pas pour autant – c’est important de le souligner – qu’EELV captera toutes ces aspirations).

En septembre, l’enquête 2019 « Fractures françaises » réalisée annuellement depuis 2013 par Ipsos Sopra-Steria indiquait qu’ « au cours des deux dernières années, l’environnement, qui n’avait jamais été la principale préoccupation des Français, a progressé de manière quasi continue pour s’installer à la première place ».

2019 marque bien un tournant dans la mesure où un grand nombre de barrières sont tombées, d’après les résultats de cette même enquête :

-En termes de revenus : « L’environnement n’est plus la préoccupation des gens aisés mais de tout le monde » (seule exception : les individus en extrême difficulté, dont le foyer gagne moins de 1 200 euros).

-En termes de classes sociales : « 55% de ceux qui se considèrent comme appartenant aux milieux populaires citent l’environnement comme priorité, juste devant le pouvoir d’achat (54 %). C’est autant que ceux qui se considèrent comme appartenant aux classes moyennes (53 %). »

-En termes de catégories socio-professionnelles : l’environnement est la deuxième priorité « chez les ouvriers et les employés, loin devant l’avenir du système social ou l’immigration, même si le pouvoir d’achat reste leur premier sujet. »

-En termes d’âge : l’environnement n’est pas seulement la priorité des jeunes mais également « désormais la deuxième priorité des plus de 60 ans, avec 49 % de citations, juste derrière l’avenir du système social ».

La campagne des municipales pourrait confirmer la tendance. Cécile Cornudet, éditorialiste politique des Echos, écrivait récemment : « ni gauche-droite ni progressistes-nationalistes, la précampagne pour les élections municipales met en lumière un nouveau clivage politique : écologie radicale versus écologie « des petits pas » ».

Un sondage récent d’Harris Interactive indiquait justement que « l’écologie se classe en deuxième position des thématiques qui compteront le plus dans le vote des Français » pour les municipales, après les impôts locaux. De fait, des sondages étudiés cet été par Matignon accréditent l’idée d’une dynamique particulièrement importante des idées vertes, en particulier dans les grandes villes. « Le fait nouveau, c’est que l’électorat écologiste a un socle constitué, qui tourne autour de 16 à 22 points », indique au Monde un conseiller d’Edouard Philippe. Dans une douzaine de grandes villes, « à chaque fois, le candidat écolo arrive en deuxième position. »

Plus profondément, au-delà de leur seule manifestation quantitative, les préoccupations écologiques commencent à redéfinir un certain nombre de positions politiques, à gauche comme à droite.

A gauche, les questions de (dé)croissance et de sobriété sont en passe de fracturer ce qui restait du Parti Socialiste : tandis qu’une partie des sympathisants défend, comme EELV, l’incompatibilité entre « productivisme et écologie » (ce qui était la ligne de la liste de Glucksmann, donc du PS, aux européennes), d’autres (souvent plus historiques) comme Stéphane Le Foll affirment « ne pas être pour la sobriété, mais pour une croissance sûre qui porte le progrès ». Ces deux lignes seront très difficiles à réconcilier. En réalité cependant, le créneau de la « croissance verte » étant déjà pris par En Marche, il y a peu de suspens sur le seul choix véritablement envisageable pour un parti de gauche pour se démarquer.

A droite, le phénomène est moins perceptible mais n’est pas inexistant pour autant, bien que plus mesuré pour l’heure. Il ne devrait faire que grandir à mesure du renouvellement des générations :

Bien sûr, les chiffres présentés plus haut doivent être pris avec un certain recul :

- Ils n’empêchent pas un décalage entre les opinions affichées et les actes. Le succès massif des SUV (à l’impact écologique important) en France et en Europe (où leur part de marché a plus que quadruplé ces 10 dernières années) en sont un exemple parmi d’autres.

- Les sondages sur les « principales préoccupations » ont l’habitude de varier (en fonction du contexte politique et social, des questions posées, etc.). Par ailleurs, ils ne se traduisent pas forcément directement dans les intentions de vote puis dans les votes effectifs (a fortiori pour une élection aussi personnifiée que les présidentielles). Enfin, comme déjà souligné plus haut, « percée du sujet écologie » ne signifie pas nécessairement « percée du vote EELV ».

- Ces chiffres peuvent évoluer à la baisse pour des raisons conjoncturelles : on sait à quel point la survenue d’un événement à l’impact émotionnel fort sur l’opinion peut bouger soudainement les lignes. Du reste, il est probable que l’été caniculaire que la France a connu ait joué un rôle important sur les opinions et chiffres cités ci-dessus.

Tout cela mérite d’être souligné mais ne doit pas masquer pour autant la tendance de fond.

Du reste, la « matrice écologique » en émergence – pour reprendre les mots de Jérôme Fourquet de l’IFOP – est loin d’être propre au paysage politique français. Citons ici quelques exemples parmi d’autres :

-En Allemagne, les Verts « sont au cœur du débat et donnent le ton », racontait en septembre Thomas Wieder, correspondant du Monde à Berlin. « En face, la CDU et le SPD sont contraints à des contorsions douloureuses afin de ménager des électeurs aux aspirations contradictoires et qui, pour les plus jeunes, semblent de plus en plus convaincus que leur discours est obsolète. »

-En Suisse, les partis écologistes ont connu en octobre un « résultat électoral historique» : « les écolos de droite et de gauche se sont imposés comme une force politique de premier plan » écrivait en octobre Marie Bourreau dans Le Monde, ajoutant : « à l’échelle de la Suisse – connue pour la stabilité de son paysage politique – c’est un tremblement de terre ».

-Aux Etats-Unis, le climat s’est imposé comme l’un des enjeux majeurs de la campagne démocrate. Signe des temps : début septembre, CNN a tenu pour la première fois une émission de sept heures entières sur le sujet, interrogeant chacun des 10 principaux candidats tour à tour. Arnaud Leparmentier, correspondant du Monde à New York, va même jusqu’à écrire qu’entre les démocrates centristes (comme Joe Biden) et la politique de Donald Trump (au-delà des mots et des postures), « le seul vrai clivage est le climat ».

“Climate politics has quickly become the next big battle in the culture war—on a global scale” (The New Republic)

-Au Canada, on pouvait lire récemment dans Lapresse.ca que « le climat est la priorité des Canadiens plus que pour n’importe quel scrutin jusqu’ici ».

-Etc.

Tous les domaines sont concernés

Bien au-delà du champ politique, il est frappant de voir les préoccupations écologiques s’immiscer aujourd’hui partout – y compris, parfois, là où on ne les attendait pas :

-Dans l’art et le divertissement : « la musique de 2019 est hantée par l’effondrement climatique » titrait à la rentrée Les Inrocks ; « les jeux vidéo à venir semblent obsédés par la question climatique » écrivait de son côté Le Monde fin août, en précisant que « le plus important salon européen du jeu vidéo [qui s’est tenu en août] témoigne d’une obsession partagée par des créateurs de tous les continents : l’environnement. »

-Dans l’édition jeunesse : aux Etats-Unis, le nombre de livres pour enfants centrés sur la crise climatique et l’environnement aurait plus que doublé au cours de l’année précédente. « Clairement, je dirais qu’il y a eu un effet Greta Thunberg » témoigne une éditrice. « Elle a galvanisé l’appétit des jeunes et celui des éditeurs pour ce type d’histoires ».

-Dans le domaine funéraire : « A Paris, la vague écolo atteint même le domaine de la mort. Dès septembre, un premier espace funéraire écologique sera en principe créé dans un des vingt cimetières qui dépendent de la Ville de Paris pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses de « funérailles écologiques » (Le Monde, 4 juillet).

-Dans l’orientation des jeunes et les débouchés professionnels : « Les études de plasturgie [industrie du plastique] sont bousculées par les aspirations écologiques des étudiants » apprenait-on par exemple en juin. « C’est la première chose que mes professeurs ont affirmée lorsque nous sommes arrivés en classe de seconde professionnelle : il y a si peu de candidats que le travail est assuré à l’issue de notre formation » témoigne une étudiante.