Abonnés Articles en accès libre Hebdo Articles

26.09.2025 à 15:53

Éditions Artaïs 2025 pour montrer des artistes sans galerie

L'Autre Quotidien

Texte intégral (575 mots)

L’association ARTAÏS Art Contemporain présente sa quatrième exposition-vente d’éditions originales, une initiative dédiée à la découverte et au soutien de 13 talents émergents de la scène artistique contemporaine en France. Avec : Aleksandr Avagyan, Mollie Burke, Cécile Cornet, Luke James, Florian Lecesve, Yosra Mojtahedi, Alexandre Nitzsche Cysne, Léa Rivera Hadjes, Pierre-Alexandre Savriacouty, Mathilde Soares Pereira, Lise Thiollier, Shanna Warocquier, Thomas Wattebled.

Lise Thiollier, Résines teintées de bleu, enfermant objets et matériaux divers, 16 x 10 x 7 cm

Courtesy de l’artiste

Pendant quatre jours, ARTAÏS présente une sélection exigeante de treize artistes émergents, encore non représentés par une galerie qui proposent pour l’occasion des œuvres originales à un prix unique dont les bénéfices seront intégralement reversés aux artistes. Peinture, sculpture, dessin, photographie, IA, chaque œuvre a été créée spécialement pour l’événement. Une opportunité rare de soutenir directement la jeune création contemporaine tout en acquérant une pièce unique.

En venant vous pourrez découvrir les talents de demain dans un format accessible, rencontrer les artistes, échanger avec eux, et plonger dans leur univers, participer à une nouvelle façon de collectionner : de manière engagée et éclairée et vous participerez à un moment vivant, curieux et généreux de l’art à Paris et soutenir la création émergente en participant à la découverte des talents de demain.

(Vernissage : 25 septembre de 18h à 22h)

Sigmund Fred, le 26/09/2026

Artaïs 2025 - 26 au 29 septembre 2025 de 14h à 19h30 75003 Paris

Galerie Romero Paprocki, 8 rue Saint-Claude, 75003 Paris

26.09.2025 à 15:26

Bombay Beach : quand une ville fantôme renaît en galerie d’art au bord du Salton Sea

L'Autre Quotidien

Texte intégral (2324 mots)

Imaginez un décor de film post-apocalyptique : maisons en ruine, bateaux échoués, odeur de sel et de souffre, poussière portée par le vent… Bienvenue à Bombay Beach, petite communauté californienne posée au bord du Salton Sea, le plus grand lac intérieur de l’État. Autrefois station balnéaire en vogue, elle est aujourd’hui un mélange de ville fantôme et de laboratoire artistique à ciel ouvert.

Aux origines d’un mirage

Tout commence au début du XXe siècle, lorsqu’un canal d’irrigation débordé donne naissance par accident à la Salton Sea, un immense lac en plein désert du Colorado. Bombay Beach est fondée en 1929, à une époque où le Salton Sea attire pêcheurs, plaisanciers et promoteurs immobiliers.

Dans les années 1950-1960, c’est the place to be : villas de week-end (des célébrités comme Frank Sinatra y font escale), ski nautique, bars animés, tourisme familial. Un petit coin de paradis en plein désert… jusqu’à ce que la nature reprenne ses droits.

Le déclin : quand la mer tourne au vinaigre

Le Salton Sea est un lac artificiel, alimenté surtout par les eaux agricoles du Colorado. Résultat : accumulation de sels et de produits chimiques. Ajoutez à cela des variations de niveau qui inondent les rives, et vous obtenez une recette explosive.

Dans les années 1970-1980, les poissons meurent par millions, l’eau devient impropre à la baignade, et l’air se charge de sulfure d’hydrogène — oui, cette odeur d’œuf pourri n’est pas un mythe. Les habitants désertent peu à peu, laissant derrière eux carcasses de voitures, maisons abandonnées et rues fantomatiques. Un scénario digne d’un western de science-fiction.

Bombay Beach aujourd’hui : apocalypse joyeuse

Si Bombay Beach aurait pu disparaître totalement, une poignée d’artistes, de rêveurs et d’âmes alternatives ont choisi d’en faire autre chose : un terrain d’expérimentation artistique.

Depuis 2016, la Bombay Beach Biennale, inspirée de Burning Man, transforme la ville en galerie à ciel ouvert :

• sculptures monumentales plantées dans le désert,

• un drive-in constitué de carcasses de voitures,

• une Opera House bricolée,

• un musée de l’ermitage,

• des installations qui semblent sorties d’un rêve fiévreux de Mad Max.

C’est une renaissance insolite : de ville fantôme, Bombay Beach devient haut lieu de l’art expérimental. C’est aussi un peu le cas avec le Goldwell Open Air Museum près de la ville fantôme de Rhyolite au Nevada.

Un site contrasté

Le contraste est saisissant entre le désert écrasant, le Salton Sea en train de s’évaporer, des ruines blanchies par le sel et des œuvres d’art improbables qui redonnent vie à l’endroit.

On y croise encore quelques habitants, fidèles au poste, et un bar mythique : le Ski Inn, l’un des plus bas établissements des États-Unis, perché… 68 mètres sous le niveau de la mer.

Derrière le charme étrange, les problèmes sont toutefois bien réels :

• Environnement : perte de biodiversité, salinité record, poussières toxiques soulevées par le vent.

• Santé : augmentation de l’asthme et de troubles respiratoires chez les habitants.

• Société : isolement, pauvreté, manque d’infrastructures.

Bombay Beach est donc à la fois un lieu d’alerte écologique et une capsule d’inspiration artistique.

Fakir Musafar, le 26/09/2025

Bombay Beach, California

26.09.2025 à 15:20

Ça jase, ça jazze, c'est Lalonde !

L'Autre Quotidien

Texte intégral (977 mots)

Les livres de Catherine Lalonde se mettent en bouche et y formulent d'étonnantes et nécessaires explosions, on les boit et les mâche non pour en ingérer la seule saveur mais parce qu'ils inventent un rapport carné et foutrement scandé au dire-le-corps.

Prenez Trous, son dernier ouvrage paru aux éditions Le Quartanier. Tout y tourne autour et s'en retourne au trou – bien sûr, le "trou" est un motif récurrent en poésie, du moins depuis Artaud, dès lors qu'on procède à des équivalences trou/bouche, trou/con, trou/gorge, et donc trou-parole et trou-naissance et trou-chant, mais chez Lalonde le motif-trou donne lieu et matière à plus que des variations, même si elle décline le trou en ses modalités corporelles, la bouche les yeux les oreilles etc. Il ne s'agit pas ici d'un quelconque blason du trou, mais d'une cavalcade au sein de la langue chargée de trous.

On trouvera dans Trous de nombreux échos d'autres voix, voix trouées ou voix traversées, on y entendra des bribes de contes, des esquilles de chansons, des mots de Wittig ou de Carroll, des traînées de Jabberwocky, des bouts de Perec et Villon, mais surtout on se laissera emparer par une voix qui alterne plongées dans le sombre du langage et fuites éperdues dans ses infinies possibles. Lalonde fait parler son poème comme un corps sommé de gesticuler ses secrets, elle sature le motif-trou pour lui faire rendre gorge, mais sans jamais lui instruire de se taire, bien au contraire, sans cesse le trou bée et clapote, se contracte, se dilate, et en glorieux orifice laisse passer toutes sortes de tempêtes vocales. Les mots se chamboulent, d'une comptine l'autre, des syllabes liminales s'absentent mais le mot résiste, têtu comme un volatile au cou coupé qui n'en finit pas de tressauter dans la basse-cour du corps langagier. Ça pulse, ça bégaie, ça tord et ça shuinte – on lit comme en fièvre, mais une fièvre tenue, à la température profondément cadencée.

Le trou n'est pas que vide, loin de là, il sait être stigmate, portail, baiser profond, entente bruissante, par lui on advient au monde, on se vide, par lui on entre en harmonie avec la discorde des sens – et dans le trou qu'on mette le doigt si l'on doute d'en avoir fait le tour. Trou noir du cosmos, trou rouge du désir, trou trouble des eaux-souvenirs. Tourbillon/trublion. La-la-londe !

Lisez, non, écoutez, non, psalmodiez:

"Déjà /depuis / c'est théâtre / depuis les débuts / trous de mère de marde et d'hyper trous / c'est du théâtre du mentir vrai depuis des lustres / l'invitation d'une varie étoile filer la ligne de feu / où suis-je qu'ai-je fait que dois-je faire encore ? / des joutes d'infra-corps et de chevaux morts / de faux ordres quels chagrin me dévorent / les désirs en cette ocre langue / des lumières pour agiter l'ici / ensemble on y vit / fortes d'ivre / de feux de moelle / de mots flambés nés des marges / des fusées des vits des verges et des masques / ces étoiles à pourrir des plosions implosions et que pulsent / nos mordées car tant que tu entres en tous ces blancs j't'ouïs / oui! ce crânage gueule à gueule ces égales bouchées / des hurlements de louves la nécessité de l'imprévu […]"

Trous se lit et se relit, en milles apnées revigorantes. Perforé, performant, poème du trou mais pas du manque, car débordant, dévorant, le texte croît, enfle et spire comme une nuit à ne pas dormir entre corps débridés.

Claro, le 26/09/2025

Catherine Lalonde, Trous, Le Quartanier

26.09.2025 à 14:57

Sous la brume, des sons inédits et étranges

L'Autre Quotidien

Texte intégral (4168 mots)

Lorsque le son enfoui dans les matériaux du passé devient un nouvel étalon-or, quelles tumeurs malignes et vices cachés pourraient apparaître dans les interstices d’un capitalisme autoritaire jusqu’au-boutiste ? Une brillante et captivante fiction spéculative.

Pas de note de lecture proprement dite pour « Sous la brume », le troisième roman (après « Les bras de Morphée » en 2019 et « L’effet coccinelle » en 2021) de Yann Bécu, publié en avril 2025 chez L’Homme Sans Nom : l’ouvrage fait en effet l’objet d’un petit article de ma part dans Le Monde des Livres daté du vendredi 20 juin 2025 (à lire ici). Comme j’en ai pris l’habitude en pareil cas, ce billet de blog est donc davantage à prendre comme une sorte de note de bas de page de l’article lui-même (et l’occasion de quelques citations du texte, bien sûr).

Arthur a malgré tout repéré quelques chanceux. Cinq ou six, guère plus. Ceux-là n’ont pas traîné sous les néons. Ils sont ressortis en trombe et ont fendu la foule, bousculant sans s’excuser. Fronts hauts, pommettes rosâtres : de vraies bobines de vainqueurs. Un même mot gigotait à leurs lèvres balbutiantes – « ban-ban-banco » ! Urne dans une main, enveloppe kraft dans l’autre, ils ont déguerpi très vite pour célébrer le succès. Ces veinards refourgueront bientôt leur cristal audio en échange d’une somme rondelette. Alors ce soir, fiesta ! Pas question pour eux de lésiner sur la bouffe ! Au menu, sans doute, vraies patates et dinde semi-bio ; bien chère, une belle bête. Pépé, maman, les mômes, tout le monde mettra ses doigts dans le plat en sauce… Noël, quoi !

Arthur frémit. Il songe que d’ici une heure il fera partie du spectacle. Défaite ou victoire, on lira ça sur sa tronche à lui aussi.

Tout dépend de ce qu’il trimballe là, au fond de son sac.

Il fait glisser la fermeture-Éclair. Sa main fouille un instant parmi les fringues, puis soulève un coin de chiffon. Il lorgne une nouvelle fois le tableau : 24 x 39 cm d’espoir défraîchi. Cet infâme gribouillis peint à l’huile, il l’a déniché à la cave vendredi dernier. La toile était lovée dans un gros tube en aluminium, lui-même perdu au fond d’un vieux buffet bancal – le meuble avait jadis occupé sa buanderie. Il l’a déroulée sans enthousiasme en remontant les escaliers, puis s’est vaguement souvenu avoir un jour accroché ça au mur : scène de rue bâclée avec un clébard qui louche. Sacrée croûte, pas d’autre mot. À bazarder d’urgence. Une inscription minuscule a toutefois retenu son attention… Dans le coin à droite, tellement ténue et délavée qu’il n’y avait jamais fait gaffe. Il a placé la toile bien à plat sur la table de la cuisine, bordures maintenues par six tasses. Après avoir gratté du bout de l’ongle une fragile plaque de poussières, il a soufflé un bon coup. La caméra du téléphone s’est chargée du reste. Son zoom a grossi vingt fois l’écriture en pattes de mouche. Arthur a dû se pincer. Bon Dieu, 19… Non, 1812 ! La date figurait à côté du titre, en tout petit, à peine lisible sous la signature de sa propre aïeule : Rosalie Pivert. Dire que ça traînait dans ses cartons depuis vingt ans… Un Objet ? Un Objet rien qu’à lui ?

Légalement à lui, par-dessus le marché ?

Ce serait une première… Il a passé le week-end connecté aux Archives de France. Sans adhésion payante, pas d’accès au moteur de recherche automatique. Il a fallu emprunter le chemin des crevards pour gravir en solo la montagne de scans. Les vieux testaments ont défilé un à un sous ses yeux rougis de fatigue. Arthur a maudit cent fois les graphies confuses des notaires d’antan, avec leurs minuscules tantôt aplaties, tantôt bedonnantes. Et ces S en forme de F, sérieux ? Décourageant. Il a néanmoins maintenu le rythme ; énième café serré, capture d’écran, zoom, scan suivant… La nuit de samedi à dimanche a été constellée de jurons, surtout « Sa mère la fouine ! », « Al’ahmaq alkabir ! » et « Kurva ! » – le premier appris à l’école, les deux autres en prison. Des mots magiques, il faut croire, parce que le miracle a fini par advenir. Vers cinq heures du matin, bonne pioche ! Son tableau est en effet mentionné sur un inventaire notarié d’avril 1850 – l’aïeule Rosalie venait alors tout juste de casser sa pipe. Le document manuscrit fait état de meubles, de bijoux, de couverts en argent… et noyée en fin de liste, la mention : Une épaisse peinture à l’huile 24 x 39 cm (1812), intitulée « Médor sous la pluie » – Chien errant de l’impasse Blottière.

Taille, date, titre et sujet, tout concordait. Arthur s’est octroyé une courte sieste – deux heures sur le sofa déglingué – puis il a repris les recherches jusqu’au dimanche soir. Plus facile, maintenant qu’il tenait le fil. Résultat des courses : quinze documents ultérieurs référencent Médor, de façon chaque fois moins précise, pour omettre toute désignation directe au tournant du XXe siècle. Dans le dernier acte notarié, celui de février 2070, il hante anonymement la colonne « ustensiles & décorations diverses – 23 kg ». Tant mieux. Arthur a éteint l’ordinateur un peu avant minuit, fourbu mais satisfait. Le voici propriétaire légitime d’une authentique peinture ratée. Le voici aussi seul à savoir qu’elle squatte la famille depuis dix générations.

📖 C’est peut-être bien à cela que l’on reconnaît les grands auteurs dans le domaine de la fiction spéculative : par leur capacité à dépasser l’élément imaginé à la base de leur novum (au sens de Darko Suvin aussi bien que de Boris Groys), ici l’accès au son « gravé » dans les nano-sillons de matériaux anciens s’y prêtant, encre, huile ou argile, pour introduire derrière, sans reprendre son souffle d’inventivité, l’épaisseur politique et le foisonnement social, en utilisant le terrain. Yann Bécu en fournit ici une démonstration époustouflante.

🚪 C’est ainsi que se constituent, comme des tiroirs qui s’emboîteraient secrètement et que ne renieraient donc ni Milorad Pavić ni Goran Petrović, des tours majeurs de prestidigitation, ceux-là même dont un Christopher Priest détenait le secret (et pas seulement dans « Le prestige », loin de là) : pendant que l’attention de la lectrice ou du lecteur est attirée par le travail forcené de la main droite (l’extraction du son et ses conséquences économiques individuelles), c’est la main gauche qui tisse la profondeur de l’ouvrage (les chaînes de causalité politico-économiques ici à l’œuvre, et les improbabilités qui finissent, après éliminations, par apparaître comme les seules raisonnables).

✋ En guise de cerise sur le gâteau, on notera aussi le beau travail de Yann Bécu dans la transposition de contextes techniques (en l’occurrence celui de la plongée sous-marine) en autre chose, tissé de psychologie et d’onirisme, mais conservant toute sa redoutable minutie, toute sa potentiellement si angoissante attention aux détails.

Pour eux, ça avait été les fiançailles au printemps 2070 – vingt et un ans tous les deux, la vie est belle ! –, presque aussitôt suivies du déménagement en Bretagne. Ils en rêvaient depuis des années… Là-bas, Arthur relirait Melville, Hemingway et son entière collection de Corto Maltese face à l’océan ; quant à Morgane, elle vivrait enfin à fond sa passion pour la voile – les régates du week-end sur la Seine, c’était bien gentil, mais elle en avait soupé. Alors, grand ménage ! Mise en location du minuscule studio parisien, sauf la cave gavée de cartons, et direction le Finistère ! Ils avaient posé leurs valises entre Keravel et le Cap de la Chèvre, à sept kilomètres du collège privé où elle enseignerait les maths, lui le français. Bâtie à flanc de falaise, leur bicoque pourtant rudimentaire les avait d’emblée ravis – une aubaine, à cinq cents creds par mois. Il avait fallu retaper le coin cuisine, transformer en chambre l’unique pièce de l’étage et y installer un poêle convenable, mais au fil des semaines ils s’y étaient sentis chez eux : nid douillet avec vue sur la mer, qui dit mieux ?

Morgane voulut y faire un enfant dès l’été 72 – garçon ou fille, peu importe, pourvu qu’il ait ses jolis yeux à elle et pas son pif de traviole à lui… Plan raisonnable. Après l’amour, ils aimaient partir marcher sur la grève. Morgane traçait des visages dans le sable et cherchait des prénoms, tandis qu’Arthur ajoutait aux dessins d’énormes nez tordus. Un bel été rieur, paisible… jusqu’à ce que le ciel vienne y mettre ses gros doigts. Si tu veux entendre le rire des dieux, prévient un dicton breton, formule tes projets à voix haute… Ça n’avait pas manqué. On l’avait entendu haut et fort, ce rire divin. Il avait même fait trembler toute la baie de Douarnenez quand la tempête Dahut s’était pointée à l’improviste, par un après-midi calme d’août 2072. Le samedi 20, à 14 h 03 précises, elle avait arraché le ciel tel un vieux rideau et s’y était vautrée. Puis elle avait ri. Elle avait dansé. Digne enfant d’Ys, vibrante et capricieuse, cette furie tout droit sortie des légendes marines s’en était donné à cœur joie. Elle avait craché sa houle et piétiné l’écume au gré de déferlantes jamais répertoriées dans la zone. Impossible sur le papier, un grabuge pareil, les météorologues sont restés formels… Les faits rapportent une autre musique.

Dahut s’était déchaînée quinze heures durant pour disparaître comme un charme aux premières lueurs de l’aube, saoule d’embruns, laissant derrière elle une côte dévastée. La gueule de bois avait été monumentale : bois des poteaux abattus, bois des arbres déracinés, bois des coques réduites en charpie… Les secours avaient repêché le corps bleui et gonflé de Morgane parmi les fragments du petit voilier Louarn. Une vedette légère de la SNSM était revenue à quai vers midi, sous un soleil presque insolent, manœuvrant sans hâte entre les débris du port. Lorsqu’on avait débarqué cette énième forme emmaillotée d’une bâche, Arthur avait su. Il s’était assis sur le rebord du quai. Et là, en une seconde, il était devenu vieux. Mille ans dans les gencives, jusqu’au plus profond de son âme. Les funérailles s’étaient tenues le surlendemain au cimetière Saint-Nicolas. Arthur se souvient mal des nuits suivantes. Le temps a continué d’écrire sur sa peau une histoire qui ne l’intéressait plus. Il y a eu un long tunnel : le retour à Paris dans l’hébétude anesthésiante des cachetons prescrits, le nouveau poste en tiers-temps, le lit glacial, l’odeur fugitive de Morgane sur un pull, une écharpe, la picole pendant des semaines, des mois, les bouteilles vides de Tullamore Dew s’amoncelant dans l’évier et les innombrables embrouilles à la sortie des bars. Les foulures, les cocards… Les heures sous la douche à fixer le même losange d’émail blanc. Le chômage, aussi, quand, en 2074, l’IA Mentor avait pris sa place au lycée Dassault.

👀 Ce troisième roman de Yann Bécu se distingue peut-être également des deux précédents par l’évolution de l’écriture, sans accrocs – bien au contraire -, entre plusieurs registres (relativement) inattendus, et tout particulièrement ceux du police procedural et du thriller (voire du thriller financier – ce qui est rarissime en science-fiction, à l’exception fort notable du magique et aquatique « New York 2140 » de Kim Stanley Robinson). Là où « Les bras de Morphée » ne mettait en avant aucune tonalité particulière (si ce n’est peut-être un glissement sarcastique pratiqué comme in petto) et où « L’effet coccinelle » jouait plus franchement les tonalités de la farce débridée, du quiproquo comique et du cynisme bureaucratico-religieux soigneusement revisité, « Sous la brume » développe un territoire bien spécifique pour son inquiétude terminale, pratiquant un mix aussi savant que parfaitement jointif entre l’investigation, le suspense, le désarroi social, la rébellion des mercenaires conscients et l’amplification progressivement presque cosmique des phénomènes observables, observés, mais pas réellement compris – jusqu’à ce qu’il soit trop tard ?

🥽 Enfin, une touche très personnelle : j’ai nettement éprouvé le sentiment, à la lecture de « Sous la brume », que Yann Bécu, au-delà de l’évident talent manifeste dans ses deux premiers romans, avait pris une forme d’assurance dans son écriture, le poussant à assumer davantage d’audace, à s’affranchir de certains automatismes pour explorer des chemins de traverse encore plus passionnants – dans la langue et dans ses agencements. Et cela ne peut naturellement que me réjouir, comme s’en douteraient les lectrices et les lecteurs au long cours de ce blog.

Bref, c’était l’époque où chacun se démenait pour palper l’intégralité d’un Revenu Universel pas mirobolant. Tout le monde aujourd’hui connaît par cœur la moindre étape de ce parcours administratif hyper codifié, mais il a fallu apprendre. Cases à cocher dès janvier 2075 : consommation hydro réduite, mariage stable, casier judiciaire vierge, score de voisinage correct, pratique d’un jeu de rôle persistant de type Nature Calls IV… en d’autres termes, pas d’embrouilles, restez chez vous et assurez-vous de conserver une note civique égale ou supérieure à 5. Tout le contraire du profil cabossé d’Arthur. Son 2.3 sur 10 le rabaissait au rang de cancre institutionnel – dans le jargon des foules, un « imbaisable ». Le ministère du Rev’ lui accordait cent dix-sept creds durables par semaine. La mauvaise blague. De quoi tenir lundi-mardi-mercredi en faisant attention. Chaque jeudi, sans surprise, son frigo était aussi vide que son compte en banque.

À l’automne 2076, une nouvelle taxe sur les imports irlandais l’avait finalement contraint à renoncer à la bouteille. Soudain trop cher, le Tullamore Dew, or il ne picolait rien d’autre : ça avait été le whisky de Morgane – une façon pour lui de se noyer avec elle au quotidien. Voilà que sa misère devenait hors de prix. La faim lui laissait en fait deux options claires ; soit crever la bouche ouverte dans son aquarium mental, soit remonter à la surface et commencer à gratter des creds. Rester vivant : bien chronophage, un projet pareil… mais franchement pas plus bête qu’un autre. Arthur avait quitté ses profondeurs. Il s’était peu à peu reconverti dans le poker clandestin, les combines et la cambriole, oubliant tout à fait ce vieux tableau descendu à la cave du temps où il était heureux.

Typique des années 70. Personne alors n’aurait convoité l’huile d’une peinture, la glaise d’une poterie ou l’encre d’un manuscrit. Pour quoi faire ? Huile, glaise, encre : matériaux morts, voilà ce qu’on pensait, jusqu’en 2078. Nul n’imaginait que de discrets nano-sillons audio puissent s’y nicher. Les paysages moches, les céramiques tordues ou les manuscrits ratés d’antan, personne ne courait après. Arthur se souvient qu’on les appelait « vieilleries ». Et sauf à être signées d’un grand nom, elles filaient droit au rebut. Au mieux, elles croupissaient au fond d’une cave minable. Question d’époque.

C’était avant POSEIDON®. Avant qu’on sache les faire parler.

Hugues Charybde, le 26/09/2025

Yann Bécu - Sous la brume - éditions L’Homme sans nom

l’acheter chez Charybde, ici

23.09.2025 à 20:07

Un beau jeudi 18 septembre 2025

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1843 mots)

Très curieusement, la préfecture a évalué à environ 55 000 manifestants la participation des parisien (ne)s pour les cortèges de cette mobilisation de rentrée assez conséquente, Nous étions au moins deux à Trois fois plus, bien plus en réalité que le nombre communiqué par la préfecture… J’y étais et encore je n’ y suis resté que deux heures environ, un large cortège, marchait au pas sur le boulevard Voltaire, inondé de soleil., dans la joie et la bonne humeur, avec calme et détermination. Parti du boulevard Voltaire, j’ai fait un aller-retour jusqu’à pratiquement Nation, assez pour pouvoir certifier de l’importance numérique de la manif qui a défilé pendant plusieurs heures, occupant toute la chaussée., une vingtaine de personnes de front, voire plus, et des kms de manifestants…. Ce comptage du pouvoir, la bataille des chiffres, est une tentative de décrédibilisation, franchement inopportune, fortement mensongère, politicienne, dans la dérive actuelle qui va les mener à leur perte.

Qu’il était bon de manifester ainsi dans le calme et le respect, et de partager ce refus de ce cinquième gouvernement Macron-Lecornu, ensemble, toutes générations confondues, et avec, en prime, toute une jeunesse merveilleuse d’énergie, de slogans, d’à propos, de beauté et de sourires. Climat hyper sympathique, sans clivage, où tous pouvaient brandir dans leur cortège revendications spécifiques et slogans généraux ou plus particuliers; tous les drapeaux de la gauche syndicale flottaient au vent et dans le soleil, tandis que l’humeur bonne-enfant gagnait les cœurs et les esprits et que tous communiaient dans cet esprit contestataire et revendicateur, mais très calmement, afin de ne pas prêter le flan aux détracteurs de tous bords et de l’ordre sécuritaire, non plus républicain, d’autant qu’avoir convoqué plus de quatre vingt mille policiers et gendarmes, suréquipés, entraînés à la guerre urbaine, surveillés par des drones, le pouvoir avait mis un arsenal bien répressif au cas où la rue s’enflamme; mais la rue est restée calme et digne, droite dans ses bottes, traversée et porteuse de slogans irrémédiables pour les pouvoirs, surtout quand les droites extrêmes dites populaires n’arrêtent plus de revendiquer plus de répressions face à cette France du quotidien et de la peine, insoumise s’il en est….. en bravant l’ordre sécuritaire et policier afin d’affirmer son projet à plusieurs voix.

La suite en photographie, belle manifestation où les femmes étaient en grand nombre et où la jeunesse prouvait toute son inscription et sa conscience politique des enjeux à venir, en manifestant du côté de la résistance à la cécité et la surdité du pouvoir, ici très fortement remis en cause malgré toutes les tergiversations et sa régression démocratique…

J’entendais des voix crier très fort “Macron démission” et ce cri circulait encore comme toujours vivant, viral, revigorant, tout un hymne, de fait National . Mais là, on ne parle pas des idiots utiles du R.N

Pascal Therme, le 18/09/2025 pour le reportage texte et & photos

L’intégralité des prises de vue sur la page dédiée, ici

18.09.2025 à 11:59

Inspirations : du pain pour Gaza

L'Autre Quotidien

Lire plus (198 mots)

En (c)ouverture, pan, salud y anarchia. Distribution de pain en Catalogne pendant la bataille contre Franco.

La fenêtre ouverte

Matthieu Malon - Sur la dune

Le haïku sur la tête

Les autoroutes de Tokyo

ressemblent à des intestins

sous la pleine lune

Sei Imai

L'éternel proverbe

Ailleurs aussi les chiens courent nu-pieds.

Proverbe basque

La phrase qui parle

« Les Latino-Américaines, que je sache, nous ne faisons qu'une bise. Une bise sur une joue. Les Espagnoles en donnent deux, les Françaises, trois. Quand j'étais petite, je pensais que les trois bises que donnaient les Françaises voulaient dire : liberté, égalité, fraternité. Maintenant je sais que ce n'est pas le cas, mais j'aime continuer à le penser. »

Roberto Bolaño, Amuleto

13.09.2025 à 12:04

Les troublantes créatures en bois futuristes de Donald Wasswa

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1601 mots)

Quand on imagine la sculpture sur bois, on se réfère souvent aux masques traditionnels, meubles rustiques ou animaux stylisés. Mais, avec l’artiste ougandais Donald Wasswa, on oublie viteles clichés. Ici, le bois prend des allures science-fictionesques. Là où formes organiques et futuristes semblent flotter entre deux mondes.

« Lutamaguzi » (2025), albizia, ébène et cuivre, 22 x 17 x 14 cm.

Quand la nature rencontre la science-fiction

Basé à Kampala, Donald Wasswa travaille des essences comme l’albizia (aussi appelée silk tree) et l’ébène, auxquelles il ajoute des détails en cuivre. Résultat : des sculptures qui ressemblent à des méduses extraterrestres, dotées de tentacules élégants mais inquiétants. On pourrait presque les imaginer dans un aquarium intergalactique, entre un loup géant préhistorique et une dionée attrape-mouche carnivore.

Ces œuvres se situent à la frontière entre organique et mécanique, entre familier et inconnu. Elles interrogent : comment les objets qui nous entourent influencent-ils notre perception de l’avenir ? Et si les meubles de demain ressemblaient plus à des créatures hybrides qu’à des chaises Ikea ? On peut y croire…

« Kayondo » (2025), Albizia, ébène et cuivre, 40 x 26 x 28 centimètres

Des créatures entre douceur et tension

Wasswa s’inspire de la forme mouvante des méduses, symboles d’élégance mais aussi de danger. Ses sculptures oscillent ainsi entre une apparente douceur et une tension palpable, comme si ces formes prêtes à bondir pouvaient à tout moment quitter leur socle.

Dans leur présence, on retrouve un mélange d’émerveillement et d’étrangeté, ses créatures brouillant la frontière entre beauté et inquiétude comme certaines créations de Clémentine Bal.

« Muganzi » (2025), Albizia, ébène et cuivre, 40 x 34 x 20 centimètres

Avec Donald Wasswa, le bois ne se contente plus d’être un matériau noble : il devient un vecteur d’imaginaire, un pont entre le monde naturel et un futur fantasmé. Ses méduses sculptées, mi-créatures marines, mi-machines, questionnent notre rapport à la matière et à l’inconnu.

Alors, la prochaine fois que vous verrez un arbre, demandez-vous : est-ce qu’il finira en table basse, ou bien en créature extraterrestre prête à rejoindre une exposition ?

Vers une reconnaissance internationale

Si vous êtes à Londres cet automne, vous pourrez admirer ces sculptures lors de la foire d’art contemporain africain 1-54, qui se tiendra du 16 au 19 octobre. Une belle vitrine pour un artiste qui apporte un souffle résolument nouveau à la sculpture contemporaine.

John McPalmier le 15/09/2025

Les troublantes créatures en bois futuristes de Donald Wasswa

« Kyomuhendo » (2025), Albizia, ébène et cuivre, 38 x 36 x 25 centimètres

13.09.2025 à 11:51

Portraits nomades, un travail de mémoire sur le vif

L'Autre Quotidien

Texte intégral (2769 mots)

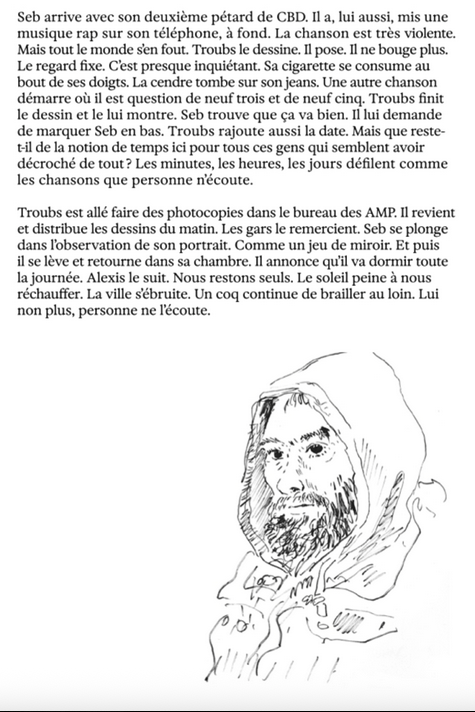

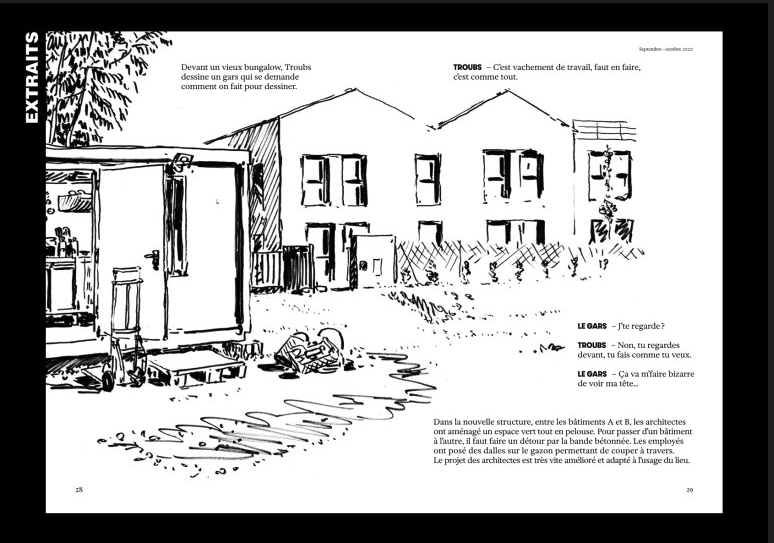

Un carnet de voyage dans l’existence de celles & ceux qui n’ont pas de maison, nomades par défaut, iels se retrouvent parfois dans des centres d’hébergement d’urgence comme celui de Périgueux où les auteurs Marc Pichelin et Troubs ont passé 6 ans à échanger, croquer et enregistrer des bribes de vies.

© Marc Pichelin / Troubs / Ouïe/Dire

De 2018 à 2024, les deux artistes ont passé des journées dans ce centre d’hébergement d’urgence du sud de la France où l’association La Halte 24 —ses salariés & ses bénévoles— fait tout pour créer du lien et offrir un lieu de vie le temps d’un soir ou de plusieurs mois.

Troubs dessine les lieux, les gens, il réalise des portraits à chaque visite qu’il photocopie et offre à ses modèles. Marc Pichelin lui, enregistre les conversations, pose des questions, et prend note de ce qui se passe dans le lieu, dans les vies de celles & ceux qui sont les résidents éphémères du lieu. Au fil des jours, des mois ou des années les deux auteurs trouvent leur tempo, échangent avec les anciens, demandent des nouvelles des absents et dessinent les contours de cette ville de nomades.

Un portrait en creux

À travers les récits individuels, c’est une image de la société qui se dessine en creux, celle d’une société où 5 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France en 2025 (source) et où 350 000 personnes ont été hébergées en centre d’urgence en 2024 selon le dernier rapport de la Fondation pour le logement.

La France, 7e puissance économique mondiale, « compte plus de 10 000 personnes en bidonvilles, sans même compter les réalités massives de Mayotte et de la Guyane. » (source) en plus de ces 350 000 personnes hébergées en centre d’urgence dont 26 000 en places d’urgence permanentes avec 1/3 de mineurs et une hausse significative d’adultes avec enfants selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).

« La première bataille, c’est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d’ici la fin de l’année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus », avait déclaré Emmanuel Macron le 27 juillet 2017. Huit ans après le début de son mandat, les chiffres sont alarmants, dans une hausse qui bat tous les records depuis quelques années, où même les organismes dédiés ont dû mal à faire face « On sait simplement que près de 7 000 personnes sollicitent chaque soir sans succès le 115 pour un hébergement d’urgence, alors que seul un quart environ des personnes sans abri sollicitent le 115 une nuit donnée (résultats de la Nuit de la Solidarité à Paris 2024) » (source).

© Marc Pichelin / Troubs / Ouïe/Dire

Avec Portraits nomades, Marc Pichelin et Troubs réalisent des portraits —qu’ils soient dessinés ou esquissés à partir de la parole des interviewés— qui donnent corps à ces existences invisibilisées, créent du lien entre elles et incarnent ces chiffres affolants qui parfois glissent dans nôtre fil d’actualité surchargé.

La pauvreté, elle, n’exclut personne, on croise dans ce livre tous les types d’âges, de parcours de vies, d’aspirations ou de situations. Personnes en situation de handicap ou de dépendance, demandeurs d’asiles ou migrants, en recherche d’emploi ou en réinsertion, tous ces portraits révèlent une autre facette de la France d’aujourd’hui.

Les deux auteurs en profitent pour illustrer cette société qui ne facilite pas la tâche aux plus démunis, que ce soit à travers les démarches administratives, les conditions d’accès au minimum vital ; mais ils brossent aussi le portrait des travailleur.euse.s sociaux qui les accompagnent. Malgré les difficultés et les conditions, on découvre les portraits de tous ces aidants, accompagnants et bénévoles qui sont en première ligne.

Un travail de mémoire sur le vif

Cette collection de portraits suit le seul fil rouge du lieu et des rencontres. Les auteurs n’en font pas une bande dessinée documentaire au sens classique et s’affranchissent d’une narration qui viendrait encapsuler l’ensemble. Seul reste le geste du dessin qui capture un regard, la fragilité de la parole volatile qui se fixe dans un recueil qui donne la parole à celles & ceux qui ne l’ont pas, à celles & ceux qui sont des statistiques pour le plus grand nombre.

Gaëlle Bouquet croqué par Troubs Extrait du livre © Marc Pichelin / Troubs / Ouïe/Dire

« Il n’y a pas d’attente, vous êtes là, dans l’instant, avec la personne qui accepte de se livrer autrement. C’est important, sinon ces personnes-là n’existent qu’au travers du prisme du travail social. Quelle place ont-elles dans la société ? Comment se montrent-elles ? Comment se perçoivent-elles ? Elles ont envie qu’on soit avec elles, qu’on les regarde, qu’on les considère. » Gaëlle Bouquet, directrice de La Halte 24 qui a accueilli Marc Pichelin et Troubs pendant ces 6 ans.

Cette construction déroute à la lecture, notre besoin —ou habitude— de tout contextualiser ou raconter se crispe devant la simplicité de la rencontre, de juste prendre le temps d’écouter sans storytelling, sans besoin d’efficacité. Réapprendre à écouter, à regarder, à comprendre, voilà ce que proposent les livres, CD, cartes postales sonores des éditions Ouïe/Dire. En résulte un livre à la fois mémoriel et instantané où le côté pris sur le vif du dessin complète l’ancrage de la parole, où le perçant des regards répond à l’intemporel de ces situations.

Thomas Mourier, le 15/09/2025

Marc Pichelin & Troubs,- Portraits nomades - éditions Ouïe/Dire

-> les liens renvoient sur le site Bubble où vous pouvez acquérir les ouvrages évoqués.

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Médias Libres

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie