Abonnés Articles en accès libre Hebdo Articles

06.10.2025 à 16:45

Octobre rouge, sans sous-marin coulé !

L'Autre Quotidien

Texte intégral (5575 mots)

Que ce soit dans la rue avec la manifestation de ce Jeudi 2 Octobre ou sous la coupole de l’Académie des Beaux Arts, ce mercredi 1 octobre, avec la réception de Françoise Huguier en tant qu’académicienne, à la galerie Vu, avec l’exposition de Vincent Catala, Ile Brésil, l’exposition Yan Morvan, suite à sa récente disparition, à la galerie Sit Down dans un hommage à l’homme et un bref retour sur son parcours photographique, la semaine était faite de clameurs et de cris, de points levés et de revendications, de musiques et d’enthousiasmes, de remises en cause, de résistances, d’accomplissements, d’expositions qui revendiquaient un regard critique, une recherche de vérités, bien loin des faux-semblants et des contre-vérités, fake news, développées par l’IA, ce qui était le thème de la grande exposition l‘Épreuve du Réel à la galerie VU en ouverture de leur nouvelle galerie, avenue de Saxe, et de sa continuité avec l’exposition en partage d’Ile Brésil de Vincent Catala.

Françoise Huguier lors de sa réception en tant qu’Académicienne à l’Académie des Beaux Art

©edouard-brane

https://www.academiedesbeauxarts.fr/seance-dinstallation-de-francoise-huguier

MANIFESTATIONS DES 18 SEPTEMBRE ET DU 2 OCTOBRE ROUGE

La manifestation du 2 octobre était très fréquentée, plusieurs dizaines de milliers de personnes, manifestaient en ordre et dans la ferveur des engagements et des slogans de chacun et de tous… en avant la musique, le rouleau avalait l’avenue de Villiers, sans sourciller, dans une ambiance de kermesse, où L’Internationale fut chantée. Comme la précédente manifestation du 18 Septembre, fleurissaient ici tous les âges dont toute une jeunesse combative, joyeuse, point levé, sourires et slogans percutants, alors que les sections de la manifestation animées par les syndicats étaient tout aussi engagées mais plus placides, moins enthousiastes, moins mordantes de fait….

IIl faut signaler un geste précis pour qu’une mémoire puisse nourrir l’Histoire, celle de Françoise Bornstein à la galerie Sit Down qui a organisé un hommage à Yan Morvan , suite à sa récente disparition, photographe émérite, attachant et prolixe, photographe de guerre qui a couvert nombre de conflits dont celui de l’Irlande et de Gaza.

« Un an après la disparition tragique de Yan Morvan, la galerie Sit Down s’associe aux Archives Yan Morvan, et accueille une exposition-hommage dédiée à la force de son regard et à la richesse de ses archives. Autour des publications des Archives Yan Morvan — projet éditorial unique comptant déjà plus d’une vingtaine d’ouvrages — l’accrochage a dévoilé en avant-première une sélection d’images issues de Freedom, Northern Ireland (1981) : un hors-série consacré à l’enterrement de Bobby Sands, réunissant des photographies couleur rares, prises avant et après les événements. Ce corpus pose le contexte d’un des épisodes humains et politiques marquants des cinquante dernières années. En parallèle, seront exposés plusieurs cibachromes de la célèbre série La Ligne verte — prochain volume de la collection — réalisée à la chambre en 1985 sur la ligne de démarcation qui séparait Beyrouth en deux. Accrochage d’images, présentation intégrale des publications, plongée dans une œuvre qui documente les lignes de fracture du monde contemporain : cette commémoration entend faire perdurer le regard radical et juste de Yan Morvan, et accompagner la vie d’un fonds devenu indispensable. » DP

https://sitdown.fr/

Prochaine exposition: AURORE BAGARRY.

ÎLE BRÉSIL DE VINCENT CATALA, GALERIE VU ET OCTOBRE ROUGE.

Il fut question notamment de résistances aux classifications, aux conventions, à toute une idéologie du Voir, l’image convenue du Brésil se trouve recouverte par une autre image, celle que Vincent Catala a recueillie sur plus de dix années à vivre les zones périphériques des trois grandes villes brésiliennes dans une recherche de modernité et de contemporanéité. Cette photographie s’expose magnifiquement dans une sorte de clameur sur les cimaises de la nouvelle galerie VU, dans une forme de célébration vibrante de couleurs franches au rythme d’un accrochage puissant et syncopé. Le silence intérieur à qui l’on doit cette maitrise n’exclut pas un chant plus profond, comme venu des abîmes et jouant en surface aux dés: l’image mallarméenne clarifie plus qu’elle ne cherche à convaincre, c’est une clameur dans un beau ciel d’été qui repose en sa nuit…

L’exposition alterne paysages, paysages urbains, portraits, éléments de décors, nuits/jours, dans une voix neuve et nette, un cri dans le silence de la vision publicitaire du pays, cri d’alerte ou un cri d’espoir, constat orienté, épreuves du Réel certes, de ce qui s’est établi en tant que formes, visibles, en tant que sujets actuels de ces réalités passées sous silence par cette autre image inaltérable du Brésil; l’image convenue d’un Brésil dansant, heureux, fait de plages à l’ Éros des corps explosants de joies, de vitalité, de corps magnifiques, de Samba, de nonchalances et de jeux, sur fond de Corcovado et de Copacabana. Faut-il oublier le paradoxe des favelas et de leurs misères mafieuses, des corps suppliciés de la drogue de la prostitution et cette image néo-coloniale d’un Brésil de tourisme, image aux deux réalités, entre pauvreté absolue et images paradisiaques.

lÎle Brésil échappe à cette bi-polarité conventionnelle et recueille en lui même, presque comme une image mentale des moments, des fréquences plus actuelles d’un Brésil, en ses réalités humaines, sociales, quasiment plastiques, réalités qui font ici images et photographies, dans un champ où la disparition des repères classiques et idéologiques sont vécus au profit d’une saillance de moments prélevés in situ, comme des images qui soudain semblent s’imposer dans leur signifiant à leur auteur. Elles sont ici la marque d’une nouvelle conscience plus froide, plus distante, plus incontournable, plus nettement intérieure, plus psychologique également, le sourire a fait place à un un regard sombre, un regard intérieur, indiquant que les vies de ces brésilien-nes sont désormais définis par l’ordre d’une intimité en retrait du monde, en combats, en souffrances. Un drame semble se jouer devant la caméra de Vincent Catala, cette disparition d’une vie plus légère, confisquée de plus en plus dans sa fibre par les enjeux sous-terrains d’un Brésil happé par la violence des politiques de ces dernières années, et finalement toujours prêt au meurtre.

Sans doute ces photographies sont-elles plus largement critiques en leurs capacités à dire le vrai par les sens, dans l’immédiateté d’une situation, d’un regard, d’une rue; tout cela s’impose à la perception et à la conscience comme un élément d’une nouvelle réalité dans un paradigme plus habile à énoncer ce qu’est vraiment ce Brésil là, que celui, plus lointainement publicitaire, forcément déceptif évoqué au fond de l’imaginaire collectif sur le manque de cette mythologie a pouvoir continuer à diffuser son fantasme alors que les réalités brésiliennes avec Bolsonaro entre autres notamment ont été assez marquantes pour l’ensemble de la société brésilienne, voire le pillage de la forêt amazonienne, les meurtres des militants et des paysans en lutte, des indiens, la destruction du pays et sa mise en coupe réglée… l’ambiance n’est plus vraiment à la samba même triste mais à faire dire ce qui est la conséquence du réel en matière de locutions politiques, regarder droit dans les yeux ce cercle de personnages et de paysages urbains sur les trois grandes villes du Brésil Sao Paulo, Rio et Brasilia, photographiées ici dans leur zone périphérique circulaire. Suite à cette évolution politico-historique qui façonne les réalités quotidiennes des brésilien-ne-s, que vaut encore pour permettre la vie, cette mythologie d’un Brésil dansant, heureux, fait de plages à l’hédonisme si séduisant, sinon de le confronter à une autre fréquence de haute intensité, de clameurs plus explosives et plus secrètes, les regrets d’une société qui a déjà sombré dans la dépression, toujours malade de son progrès à venir…

le Dossier de presse mentionne : Dans un texte puissant qu’il a consacré à Île Brésil, l’écrivain brésilien João Paulo Cuenca propose une explication. “Dans le pays qui n’a pas fait sa révolution et refuse de transformer définitivement en Histoire son passé esclavagiste et ethnocidaire, le progrès est une illusion, les droits ne sont pas garantis et le désespoir n’explose jamais. Les habitants sont comme prisonniers d’un présent permanent, sans conscience du passé ni projection vers un futur véritablement neuf”. DP…. Tout est dit de cette absurdité de l’immobilisme qui parasite tout mouvement, toute tentative de sourire à la vie, et après tout n’est-ce pas ce qui arrive aussi à nos sociétés occidentales dans un constat glacé des conflits guerriers aux portes de l’Europe?

https://galerievu.com/fat-event/ile-bresil/#next

Ile Brésil c’est aussi un livre publié chez Dune éditions.

FRANÇOISE HUGUIER OCTOBRE ROUGE

Il y a bien des combats singuliers qui se mènent ici encore où l’histoire est de de retour sur des combats plus actuels dans une mémoire engagée du côté du témoignage, Yan Morvan, ou de l’affirmation du métissage culturel avec le Mali et cette Afrique des Grillots, avec Françoise Huguier qui affirmait dans cette séance de réception l’importance de cet humanisme et de l’ouverture aux différences, à leurs mariages, à leurs fécondités au sein d’une Institution ouverte également aux changements. La Cérémonie était accorte et chaleureuse. L’histoire personnelle et professionnelle de Françoise Huguier est cette illustration d’une liberté de soi revendiquée trois fois pendant son discours inaugural, marquée singulièrement dès l’enfance par le choc des cultures et des pratiques politiques, quand enlevée avec son frère, enfant, elle se retrouve chez les Viet Minh pendant huit mois avant d’être libérée; non pas sous la pression de la diplomatie française mais par la volonté de ses « ravisseurs » et l’action du bonze de cette communauté. L’ effet assez retentissant de cet enlèvement de l’enfant et de son frère lors de l’attaque sanguinaire (14 morts) de la plantation familiale au Cambodge par les « communistes », la fuite de sa mère et leur détention avec son frère, ont sans doute créé un traumatisme complexe qui aura sur la vie de la photographe une inertie qu’on ne mesure pas toujours et qui parle souvent à travers les sujets qu’elle a photographié, les communautés dans lesquelles elle a vécu et le refuge qu’elle a , semble t-il trouvé au Mali. Françoise Huguier semble toujours avoir été une femme de combat, une chercheuse poussant les portes closes, cherchant à voir et à comprendre pour s’éprendre et photographier. Dans la préface de son dernier livre Afrique Émoi, Aya Cissoko, boxeuse et écrivaine française écrit « Amoureuse de l’Afrique, Françoise Huguier a tissé, au cours de ses nombreux voyages, des lien forts avec ce continent. Dans son cher Mali on l’appelle la « duchesse de Bamako ». Elle y crée, en 1994, la Biennale de photographie de Bamako, contribuant à faire entrer Seydou Keita et Malick Sidibé dans l’Histoire de la photographie et à mettre en lumière les photographes africains. »

Installation Françoise Huguier – Crédit Edouard Brane-

Sa détermination à voir, voyager, décrire, documenter, photographier tous les continents dont l’Afrique et le Mali n’a jamais été aussi profondément sincère, en témoigne également cette façon de vivre en musique et en dansant au son de la musique de Mama Sissoko, présent sous la coupole avec ses musiciens. Cette réception du côté de l’Académie est en tout point une reconnaissance et un plébiscite pour cette œuvre faite de voyages, de photographies, de causes, de combats, de livres. Françoise Huguier n’a pas reçu comme d’autres académiciens une épée à la symbolique trempée, mais un sceptre, réalisé par son mari, fait d’un œil, d’un globe terrestre et d’une main pointant le ciel et faisant tourné ce globe sur l’index dressé, et dont le sens avéré est assez simple, pour photographier il faut un regard et un doigt qui appuie sur le déclencheur et bien sur un monde à photographier.

Document sonore ci joint: La présentation de Coline Serreau au pupitre, présentant la vie de Françoise Huguier.

https://www.editionsodyssee.com/afriqueemoi

https://francoisehuguier.fr/livres/

PHOTOCLIMAT ET OCTOBRE ROUGE

Sur un plan écologique, PhotoClimat a installé ses expositions le long de la Seine, s’est emparé de la place de la Concorde en créant ses « pavillons » ourlés , la structure en bois imaginée par l’architecte Arthur Mamou-Mani dans un hommage à l’esprit de la Galaxie. À travers ces architectures et les expositions, Photoclimat dans une démarche assez méritante et militante (merci Nicolas Henry) cherche à sensibiliser tous les publics à la cause du siècle, tandis que certains slogans de la manifestation du 2 Octobre venaient renforcer cette conscience écologique qui demande à s’expande et à continuer à tarauder un monde ravagé par les conflits de tous ordres , là où la guerre commerciale, les impérialismes se disputent l’hégémonie des territoires et des populations pour leurs servitudes…sans. se soucier bien entendu de la Terre, de l’Eau et du Climat en général; d’ailleurs quoi de plus anti-écologique que la guerre, voire la destruction de Gaza, l’Ukraine entre autres.

Photoclimat déclare à cette intention: « une biennale engagée, gratuite et en plein air, qui fait dialoguer art et engagement citoyen à travers des expositions photo sur les grands enjeux sociaux et environnementaux de notre temps. » Nicolas henry aux commandes a compris qu’il fallait par tous les moyens engager le soft power de cette culture Contre pour en faire une culture Pour, citoyenne et engagée mondialement. Le festival cherche toujours à conquérir de nouvelles terres, s’adjoindre de nouveaux partenaires et cela en toute discrétion, c’est aussi sans doute ce pour quoi on devait s’en féliciter, afin d’être suffisamment stratège, assez sage ou trop fou au final, pour ambitionner plus de moyens, plus d’expositions, plus d’inertie, plus de lobbying positif… la tache est rude: vaincre les résistances de tous poils et convaincre de l’intérêt supérieur du Climat et de nos ressources, pour que s’expande le festival, se viralise, s’exporte cette biennale, qui va sa vie, d’aventures en aventures, sous le vent et contre les temps, pour enfin trouver une vitesse de croisière pour laquelle bien des passions, beaucoup de travail, une détermination au long cours a fait ses preuves et agrège de nouvelles forces vivantes, un sang nouveau, un esprit toujours guerrier, mais dans l’amour universel et le respect de chacun.. C’est pourquoi le festival recueille aujourd’hui ces lauriers et participe du mouvement généreux et conscient de la cause Climat, au centre d’un travail conséquent d’expositions et de partenariats.

Ce que je voyais déjà comme une atténuation du risque explosif des manifestations culturelles s’est de fait mué en une propagation de l’urgence climatique dont ici, la ferveur se renforce en faveur d’un combat artistique et culturel, débordant le débat politicien, toujours diviseur, alors que l’on ne peut souhaiter que cette conscience là, défilant au travers des expressions artistiques, joue au contraire le rôle d’assembleur, de rassemblement plus que de division. C’est sans doute la force de l’Art et des artistes, toujours en chemin vers l’Universel de nos cos conditions, vers l’addition des sujets traités comme les chapitres d’un livre singulier travaillant au plan de sa concentration et des renforcements possibles de sa propagation.

Rêvons que la volonté de se confronter encore davantage aux limites du discours culturel n’ impose pas la dilution des énergies revendicatives, voire plus révolutionnaires et que cette volonté soit aussi effective, se commute en d’autres chapitres de ce grand livre à écrire encore et toujours, au présent de nos démarches évolutives, au fil de l’eau et dans les airs, aux quatre coins du monde; Que le vent porte encore ces projets de réalisations qui font tourner la tête dans un sens ou le monde est encore le monde, un monde possible à vivre, encore possiblement joyeux.

Il faut saluer la qualité de cette édition de PhotoClimat, en cet Octobre Rouge, une qualité réelle dans la mise à disposition pour tout un public de plus de 350 tirages de grands formats dans un parcours au fil de l’eau, reliant les promenades des quais Rive Droite à la place de la Concorde, un parcours fait sous le pluie et le soleil… que demander de plus au climat parisien de cette rentrée sonore et haute en couleur et en luttes.

https://photoclimat.com/photoclimat-autour-de-la-france-2/

Pascal Therme, le 7 Octobre 2025

Octobre Rouge

06.10.2025 à 11:59

On aime #111

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1046 mots)

Photo Emma Tholot. Une découverte de Fisheye Magazine à suivre ici.

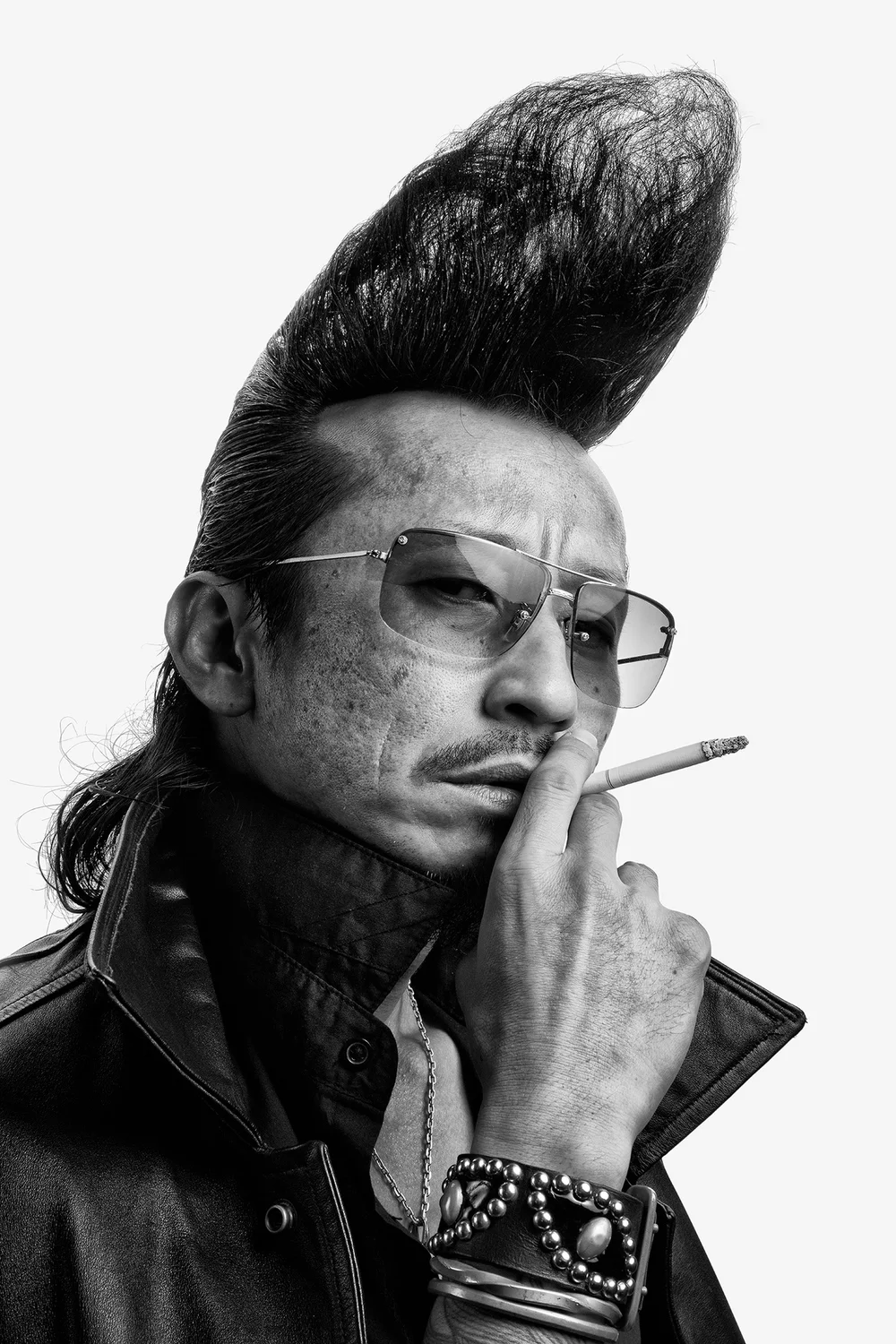

Akira of the Early Rollers. © Denny Renshaw. Rock'n'roll never dies, mais il vieillit, et prend sa retraite au Japon, où les Roller-zoku de Tokyo se réunissent toujours, tous les dimanches depuis trente ans, au Yoyogi Park. Denny Renshaw a pris cette série de portraits en 2013 et 2015. Il y a peut-être des gens qui trouveront cela ridicule, cette fidélité à une idée de leur jeunesse, mais nous trouvons cela simplement touchant.

L'air du temps

Cigarettes After Sex - Nothing's Gonna Hurt You Baby

Le haïku de dés

Murmures derrière

la charrette de foin.

Voilà un jour d’été.

Kuroyanagi Shoha

L'éternel proverbe

Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t’entoure.

Proverbe navajo

Les mots qui parlent

Nous avons besoin d'une éthique ou d'une foi, ce qui fait rire les idiots ; ce n'est pas un besoin de croire à autre chose, mais un besoin de croire à ce monde-ci, dont les idiots font partie.

Gilles Deleuze, L'Image-temps. Cinéma 2, 1985

Gilles Deleuze. Devenir-enfant

06.10.2025 à 09:49

Amélie Ravalec et sa passion pour l'avant-garde japonaise, interview

L'Autre Quotidien

Texte intégral (4194 mots)

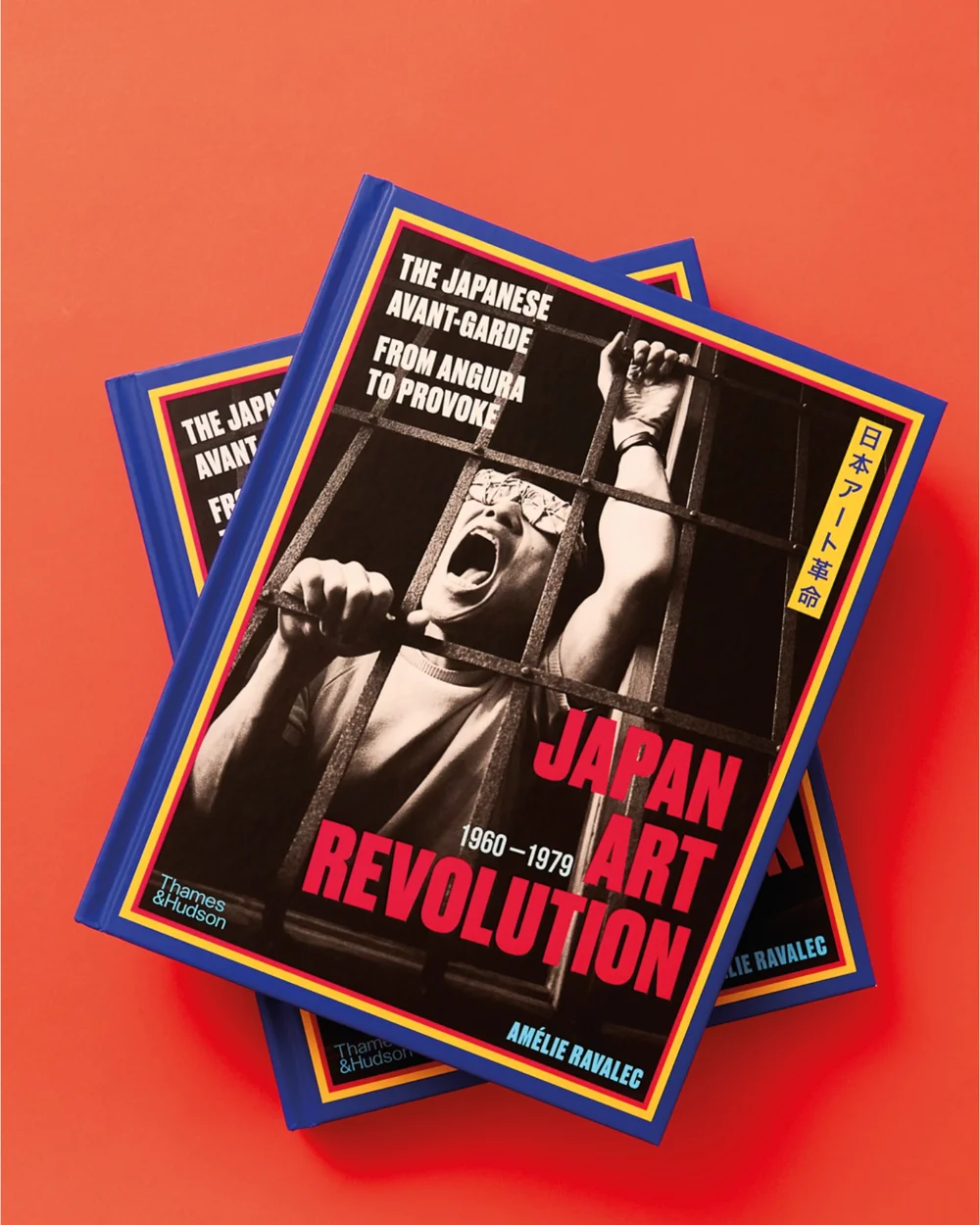

On a tellement aimé son livre sur l’avant-garde japonaise qu’on s’est empressé d’aller lui poser quelques questions à propos de sujets qu’on n’y voyait pas apparaître. Et l’autrice s’y révèle diserte et précise. En route pour le hors champs, mais plein chant. Amélie Ravalec dans ses œuvres.

- D’où te vient cette passion pour l’avant-garde japonaise ?

Amélie Ravalec : J’ai découvert l’avant-garde japonaise il y a une dizaine d’années. Mon point d’entrée dans cet univers a été un livre étrange et merveilleux de Terayama Shūji, Photothèque imaginaire de la famille Chien-Dieu. Ce livre m’a complètement fascinée. Il mettait en avant des portraits de famille inventés, avec des personnages de la troupe de théâtre de Terayama, Tenjō Sajiki, et rassemblait des images surréalistes et érotiques, étranges et magnétiques, dans un livre à la maquette et au design merveilleux, très coloré, avec des cadres faits à la main pour chaque photo. Terayama a réussi dans ces œuvres à créer un monde où l’illusion devenait une autre forme de vérité. Il posait sans cesse la question : qu’est-ce que la réalité ? qu’est-ce qu’un rêve ? que se passe-t-il lorsque la mémoire et l’imaginaire se mêlent ? L’idée que l’on puisse créer sa propre réalité par la seule force de l’imagination me paraissait incroyablement proche de ce que j’ai toujours ressenti. Je voyais aussi les échos du surréalisme et d’autres mouvements artistiques qui m’avaient marquée plus tôt. En approfondissant mes recherches, j’ai découvert tout un univers d’artistes qui partageaient ce même esprit d’invention et de défi : le Butoh, le théâtre Angura, la photographie expérimentale, les performances, le cinéma expérimental, le graphisme. Tant de disciplines différentes, et pourtant on retrouvait chez tous ces artistes une même urgence, une même intensité, et une profondeur psychologique et philosophique immense. Ces artistes résistaient à la conformité et au consumérisme du Japon d’après-guerre. Ils inventaient de nouveaux langages pour le corps, pour la mémoire, pour le désir.

Plus j’avançais dans mes découvertes, plus j’avais envie que ce travail soit vu, que cette effervescence chaotique, ce monde peuplé d’artistes prolifiques, intrépides, méconnus en dehors du Japon, soit raconté et découvert par un plus grand nombre. Je voulais le faire non pas à travers une approche historique ou académique, mais d’une manière vivante, dense, sensorielle. C’est donc devenu un film, Japanese Avant-Garde Pioneers, puis un livre, Japan Art Revolution.

Comment as-tu fait tes recherches pour arriver à une si impressionnante iconographie, et est-elle différente de celle de ton documentaire ?

A.R. : J’ai passé plusieurs années à faire des recherches sur le sujet. J’ai toujours collectionné les livres d’art, je passe rarement une semaine sans faire un tour dans les librairies, donc j’ai accumulé au fil du temps une importante collection d’ouvrages sur l’avant-garde japonaise. Chaque livre est une découverte, une passerelle : on découvre par exemple un artiste mentionné dans une préface, ou bien on regarde les notes en fin d’ouvrage pour savoir qui aconçu la maquette, quel éditeur a publié le livre, et en suivant ces pistes, on repère d’autres artistes, d’autres mondes.

J’ai donc passé plusieurs années à explorer l’avant-garde japonaise de façon approfondie avant de commencer à travailler réellement sur le film, en 2019. La deuxième phase de recherche s’est faite pendant la production du documentaire : j’ai pu interviewer plusieurs archivistes, notamment celui de Terayama Shūji, mais aussi les archivistes de Hijikata Tatsumi, le fondateur du Butoh, et d’Ōno Kazuo. Avoir accès à leurs archives a été une expérience incroyable. J’y ai découvert des photographies, des films et des documents que je n’avais encore jamais vus, dont beaucoup n’avaient jamais été publiés ou exposés.

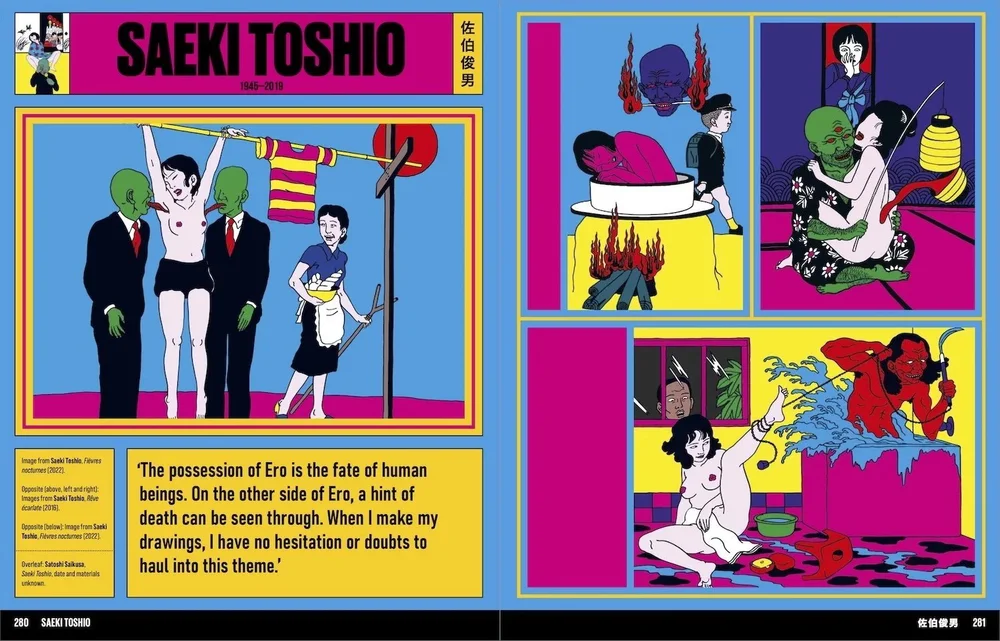

Le film et le livre rassemblent chacun environ six cents œuvres. Ils partagent une base commune, mais le film contient davantage de films et de vidéos d’archives, tandis que le livre présente les œuvres d’artistes qui ne figurent pas dans le film, notamment Saeki Toshio, Yokosuka Noriaki et Ishiuchi Miyako.

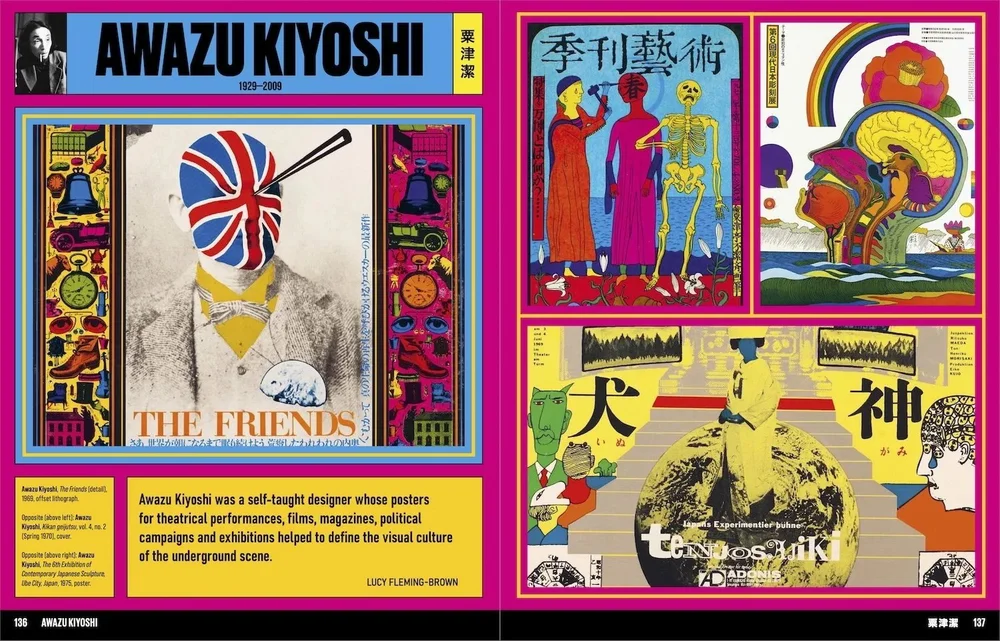

Les affichistes 60’s nippons ne se reconnaissent pas dans le psychédélisme US alors qu’ils avaient une démarche parallèle. As-tu une explication ?

A.R. : C’est une confusion qui revient souvent au sujet des affiches japonaises des années 1960. Leurs compositions éclatées, leurs couleurs intenses et leurs formes hallucinées évoquent spontanément le psychédélisme américain, alors qu’en réalité, leur origine est toute autre. Quand j’ai enfin rencontré Yokoo Tadanori en personne l’année dernière, nous avons eu une nlongue conversation à ce sujet. Il m’a expliqué ceci :

« Au Japon, il n’y avait pas de culture de la drogue dans les années 1960. Il y en avait un peu dans le milieu du divertissement, mais pas dans le milieu de l’art. Parmi les artistes et les créateurs, la drogue était inexistante. C’est pour cela que les artistes exprimaient leurs visions uniquement à travers leur art, sans les influences extérieures qui ont façonné les mouvements psychédéliques en Occident.

Le terme “psychédélique” est un concept culturel d’origine occidentale, lié à leurs propres expressions culturelles. C’est pour cela que mon travail a été associé à ce mouvement. Mais en réalité, je n’ai jamais considéré que mon œuvre était “psychédélique” au sens où on l’entend en Occident. Je suis allé pour la première fois à New York en 1967. À ce moment-là, j’ai présenté une exposition dans une galerie. Je montrais une série de travaux que j’avais réalisés en 1965, notamment des œuvres liées au théâtre. Or le mouvement psychédélique américain n’a commencé qu’en 1966 ou 1967, il y a donc un décalage temporel important entre mes œuvres et l’émergence du psychédélisme aux États-Unis. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui encore, cela me paraît étrange d’entendre les gens supposer que mon art est issu de ce mouvement. »Il était très contrarié de voir sans cesse son œuvre qualifiée de psychédélique alors qu’en réalité, elle la précédait. Cette confusion vient du fait que, bien que les affiches japonaises partagent une intensité visuelle et un foisonnement graphique similaires, elles sont nées d’un contexte totalement différent : celui d’un Japon d’après-guerre en pleine mutation, où l’imagination et le rêve étaient devenus des formes de résistance.

Et pourquoi un tel livre n’arrive-t-il que maintenant, alors que la culture des animes, du jeu vidéo et des mangas domine le monde culturel depuis la fin des années 90 ?

A.R. : On m’a posé exactement la même question quand j’ai sorti mon documentaire sur la musique industrielle. Je pense que l’avant-garde d’une façon générale reste encore très méconnue, et d’autant plus l’avant-garde japonaise. Pendant mes recherches, j’ai rencontré très peu de gens en dehors du Japon qui connaissaient ces artistes. La plupart étaient des spécialistes du Japon des commissaires d’exposition, des chercheurs, ou bien des collectionneurs passionnés de photographie.

Le Japon est un pays fascinant mais aussi très difficile d’accès. Gagner la confiance des artistes, des ayants droit et des archivistes, en tant qu’étrangère ne parlant pas la langue, a ét un processus extrêmement long et complexe, que je n’avais pas pleinement anticipé. Certaines interviews ont mis des années à se concrétiser.

J’ai réuni plus de six cents œuvres d’art et d’archives pour le film, et pour chacune d’elles, j’ai dû identifier et localiser l’ayant droit, avec parfois des artistes disparus depuis plusieurs générations, puis échanger avec les familles ou les galeries, souvent sur plusieurs années, avec l’aide de mes traducteurs. Certaines de ces archives étaient dans des collections privées, d’autres dispersées, perdues ou oubliées. Parfois, il fallait des mois pour retrouver qui détenait encore les droits sur une seule image ou un film. J’ai passé plus de six ans à travailler sur le film et le livre, et une bonne partie de ce temps a été consacré à la recherche d’archives.

Bon nombre de ces œuvres n’ont jamais été exposées ou publiées dans un contexte grand public. Cela rend leur découverte très difficile, même pour les passionnés d’art. L’avant-garde japonaise a longtemps circulé dans des cercles restreints, souvent universitaires ou spécialisés, sans diffusion internationale.

Et puis, l’avant-garde japonaise n’a rien de convenu. C’est un art souvent dérangeant, provocateur, traversé par la sexualité, la mort, la violence, la folie. L’univers des mangas, des jeux vidéo ou des animes, même s’il est parfois subversif, reste beaucoup plus accessible pour le grand public. C’est une forme d’imaginaire que l’Occident a intégrée depuis longtemps, tandis que l’avant-garde, elle, continue de résister, de déstabiliser, d’échapper à toute récupération commerciale, et c’est aussi ce qui fait sa force.

- Question édition maintenant, comment se fait-il que ton livre paraisse d’abord en anglais alors que le public d’ici raffole de l’art japonais - l’expo Moriyama à la Fondation Cartier a été un vrai carton à ce propos ?

A.R. : C’est Thames & Hudson qui m’a contactée après avoir entendu parler du film pour me proposer d’en faire un livre, et j’ai tout de suite été très enthousiaste à cette idée. J’aimerais beaucoup qu’il y ait une édition française, car je pense que ce projet résonnerait vraiment avec le public ici. Beaucoup de ces artistes ont une dimension très philosophique, qui, à mon avis, parlerait particulièrement au public français. Des artistes comme Hijikata Tatsumi ou Terayama Shūji lisaient et étaient directement inspirés par des écrivains et penseurs français comme Genet, Lautréamont, Sade, Bataille, mais aussi par Dada et le surréalisme. Il y a donc déjà une filiation intellectuelle et artistique très forte entre les deux cultures.

Si un éditeur français lit ceci, qu’il n’hésite pas à me contacter !

- Ta maquette fait beaucoup penser au Pravda de Peellaert, avec plus de couleurs flashy , le sais-tu ?

A.R. : Non, je ne connaissais pas ce livre, mais en le regardant, il me fait penser notamment à Tanaami Keiichi, aussi bien dans l’usage de la couleur que dans l’esprit du design.

- A part citer Takemitsu, tu fais l’impasse sur la musique quand la scène musicale été assez phénoménale, connais-tu le livre de Julian Cope Japrocksampler qui en rend compte globalement?

A.R. : Oui, je le connais. Je trouve que la musique, tout comme le cinéma japonais de cette période, mériterait un ouvrage à part entière, c’est pourquoi je ne les ai pas intégrés au film ni au livre, qui sont déjà très denses.

- Parle-nous des spécificités de ton docu, que les plus chanceux ont pu voir à l’Etrange Festival, le mois dernier, as-tu trouvé (comme pour le livre un éditeur français) un distributeur - et va-t-il être programmé dans d’autres festivals ?

A.R. : Depuis sa sortie en mai, le film a fait l’objet de plus de cent cinquante projections à travers le monde, en festivals, en salles et dans des musées. Le film sera projeté à nouveau à Paris le 12 novembre au Musée Guimet, dans le cadre de l’exposition consacrée à Araki. Je n’ai pas encore de distributeur français à ce stade, mais j’ai un distributeur japonais qui prépare actuellement la sortie du film en salles au Japon en 2026.

- Est-ce là la suite du projet ?

A.R. : Je travaille sur un second film japonais intitulé Japan Visions, consacré aux artistes contemporains les plus marquants du Japon, des années 1980 à aujourd’hui. Le film dresse une série de portraits d’artistes comme Ohtake Shinro, Ikeuchi Kowa, Nishino Sohei ou Azuma Makoto, qui créent tous des œuvres radicalement uniques, mais avec un lien évident vers l’esprit expérimental des années 1960.

Japan Visions explore ce que cela signifie d’être humain aujourd’hui à travers ces artistes de différentes générations et disciplines. Leurs œuvres partagent des thèmes communs : le sens de l’existence, le cycle de la vie et de la mort, Eros et Thanatos, l’ombre et la lumière, le poids de la mémoire et l’incertitude de l’avenir. Ensemble, elles forment une évocation poétique et philosophique du Japon contemporain.

Le film rassemblera plusieurs centaines d’œuvres inédites : des photographies en noir et blanc de l’après-guerre, des illustrations psychédéliques, des installations monumentales, des collages, des carnets peints à la main, des livres d’artistes, des peintures et sculptures de fleurs en pleine éclosion.

Propos recueillis par Jean-Pierre Simard, le 7/10/2025

Amélie Ravalec - Japanese Avant-Garde Pioneers - NHK

- Japan Art Revolution 160/1979 , The Japanese Avant-Garde from Angura to Provoke - c

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Médias Libres

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie