Vigie de l’Anthropocène à l’École urbaine de Lyon. Un œil sur le Capitalocène & le Plantationocène, mon 3è œil sur le Patriarcalocène.

Texte intégral (3699 mots)

LECTURES ANTHROPOCÈNES #2019-2023

Glenn ALBRECHT, Les émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde (Les Liens qui Libèrent, 2020). Traduction par Corinne Smith.

Spécialiste mondial de l’étude des émotions ressenties envers la Terre, inventeur de la « solastalgie », le philosophe de l’environnement explore les émotions qui accompagnent les bouleversements environnementaux actuels et notre relation au vivant. Il crée de nouveaux concepts qui décrivent les liens intimes entre notre psyché et la Terre pour modifier radicalement notre perception du monde, de notre avenir, et de notre place au sein du monde vivant. Une invitation à mobiliser nos émotions pour qu’advienne une nouvelle ère dont le nom est une belle promesse : le Symbiocène.

Gil BARTHOLEYNS, Manuel CHARPY, L’étrange et folle aventure du grille-pain, de la machine à coudre et des gens qui s’en servent (Premier Parallèle, 2021).

« Grille-pain, machine à coudre ou à laver… Chaque foyer occidental possède une centaine d’appareils ; des objets techniques qu’on utilise sans savoir comment ils fonctionnent. Ce livre propose de les ouvrir et d’explorer la façon dont ils ont bouleversé la vie quotidienne depuis le XIXe siècle, en ville comme à la campagne, en Europe et à travers le monde. À rebours du grand récit des innovations, il s’agit ici de sonder les imaginaires et de pister les gestes de tous les jours ».

Laurent BEGUE-SHANKLAND, Face aux animaux. Nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences (Odile Jacob, 2022).

« C’est l’histoire du lien très particulier que nous entretenons avec les animaux qui nous est contée dans ce livre. Il montre que nos relations avec eux, de l’attachement à la maltraitance, éclairent profondément notre identité et notre rapport à autrui ».

Flore BERLINGEN, Permis de nuire. Sous le règne des pollueurs-payeurs (Rue de l’Echiquier, 2022).

« Le principe pollueur-payeur autorise surtout les industriels à polluer en toute impunité — moyennant finance ! Face à l’appauvrissement démocratique auquel nous condamne le principe pollueur-payeur, l’autrice nous invite à faire le choix de la délibération et à nous inspirer plutôt du principe hippocratique primum non nocere (« d’abord ne pas nuire ») pour prendre soin de nos communs environnementaux ».

Flore BERLINGEN, Recyclage : le grand enfumage. Comment l’économie circulaire est devenue l’alibi du jetable (Rue de l’Echiquier, 2020).

L’autrice décrypte les promesses du recyclage, cette économie faussement circulaire qui entretient le mythe de produits recyclables à l’infini pour permettre de continuer à consommer. Elle propose de réfléchir au modèle industriel et économique que nous souhaitons et de rééquilibrer les efforts, moyens et financements investis en faveur d’une gestion des ressources véritablement pérenne.

Philippe BIHOUIX, Le bonheur était pour demain. Les rêveries d’un ingénieur solitaire (Seuil, 2019).

« Non content de tailler en pièces le « technosolutionnisme » béat, du passé comme du présent, ignorant les contraintes du monde physique et de ses ressources limitées, l’auteur questionne aussi les espoirs de changement par de nouveaux modèles économiques plus « circulaires » ou le pouvoir des petits gestes et des « consomm’acteurs », face aux forces en présence et à l’inertie du système. Une fois balayées les promesses mystificatrices ou simplement naïves, rien n’empêche de rêver, mais les pieds sur terre : nous pouvons mettre en œuvre, dès maintenant et à toutes les échelles, une foule de mesures salutaires ».

Laurent CASTAIGNEDE, Airvore ou le mythe des transports propres. Chronique d’une pollution annoncée (écosociété, 2022).

« L’omniprésence des transports dans nos sociétés a imposé une telle culture de la mobilité motorisée qu’il est tentant de considérer ces machines comme une nouvelle génération de dinosaures énergivores et polluants. Dans une enquête historique et sociologique inédite et minutieuse, Laurent Castaignède retrace l’épopée de leur ascension et expose leurs impacts environnementaux et sociaux. L’expansion du parc motorisé ne donnant aucun signe d’essoufflement, l’auteur passe au crible les innovations en vogue pour en faire ressortir les limites. Il propose aussi un ensemble de mesures radicales mais pragmatiques qui permettraient de relever le double défi sanitaire et climatique ».

Alix COSQUER, Le Lien naturel. Pour une reconnexion au vivant (Editions Le Pommier, 2021).

La chercheuse en psychologie environnementale s’interroge : « Et si nous étions incapables de changer durablement notre rapport à la nature… faute d’intérêt ? Et si notre sensibilité au monde naturel s’était définitivement émoussée ? Nos représentations tendent toujours à séparer l’humain de la nature : l’idéologie capitaliste a prospéré en faisant de l’exploitation du vivant un pilier fondateur, le reléguant à la marge de nos préoccupations ». L’autrice invite à « réactiver une sensibilité au monde pour adhérer, tant individuellement que, surtout, collectivement, à des valeurs, à des objectifs, à des savoirs qui mettent le vivant au cœur de notre vie ».

Sébastien DALGALARRONDO, Tristan FOURNIER, L’utopie sauvage. Enquête sur notre irrépressible besoin de nature (les arènes, 2020).

Les 2 sociologues enquêtent sur notre besoin d’ensauvagement, nous qui « vivons presque tous en ville » : « rêve d’une vie à la campagne, de congés au vert, de forêts urbaines. La perspective d’un effondrement, qu’il soit écologique ou pandémique, attise ce besoin d’ensauvagement. Idéalisée, la nature devient à la fois quête, refuge et solution face à une société de consommation qui manque de sens et détruit la planète ».

Jérôme DENIS, David PONTILLE, Le soin des choses. Politiques de la maintenance (La Découverte, 2022).

« Contrepoint de l’obsession contemporaine pour l’innovation, moins spectaculaire que l’acte singulier de la réparation, cet art délicat de faire durer les choses n’est que très rarement porté à notre attention. Ce livre est une invitation à décentrer le regard en mettant au premier plan la maintenance et celles et ceux qui l’accomplissent. Parce que s’y cultive une attention sensible à la fragilité et que s’y invente au jour le jour une diplomatie matérielle qui résiste au rythme effréné de l’obsolescence programmée et de la surconsommation, la maintenance dessine les contours d’un monde à l’écart des prétentions de la toute-puissance des humains et de l’autonomie technologique. Un monde où se déploient des formes d’attachement aux choses bien moins triviales que l’on pourrait l’imaginer ».

Cécile DESAUNAY, La société de déconsommation. La révolution du vivre mieux en consommant moins (Gallimard, 2021).

Un point sur les pratiques de « consommation responsable » et leurs limites pour questionner la place de la consommation dans nos sociétés, mettre en place de nouveaux imaginaires et des modèles alternatifs et repenser le rôle des pouvoirs publics et des entreprises.

Julien DOSSIER, Renaissance écologique. 24 chantiers pour le monde de demain (Actes Sud, 2019).

L’auteur « s’inspire de la célèbre fresque d’Ambrogio Lorenzetti, l’allégorie des Effets du bon et du mauvais gouvernement, réalisée à Sienne en 1338. Il a confié à Johann Bertrand d’Hy le soin de la transposer à notre époque, et nous équipe ainsi d’une feuille de route déclinée suivant vingt-quatre chantiers — allant de l’agriculture à la préservation des écosystèmes, en passant par la culture et les systèmes de gouvernance ».

Roger EKIRCH, La grande transformation du sommeil. Comment la révolution industrielle a bouleversé nos nuits (Editions Amsterdam, 2021). Traduction par Jérôme Vidal.

« Contrairement à l’opinion courante, le sommeil d’un bloc d’environ huit heures n’a rien de naturel. Cette manière de dormir ne s’est répandue que très récemment, dans le sillage de la révolution industrielle, à la faveur de la généralisation de l’éclairage artificiel dans les villes et de l’imposition d’une nouvelle discipline du travail. Auparavant, le sommeil était habituellement scindé en deux moments, séparés par une période de veille consacrée à diverses activités comme la méditation, les rapports intimes ou encore le soin des bestiaux ».

Alice ELFASSI, Moïra TOURNEUR, Déchets partout, justice nulle part. Manifeste pour un projet de société « zéro déchet, zéro gaspillage » (Rue de l’Echiquier, 2022).

« Depuis le début des années 2010, la démarche « zero waste » a le vent en poupe. Alors qu’elle est souvent perçue comme une action individuelle réservée aux classes sociales aisées et déconnectée des réalités des ménages les plus modestes, elle se doit désormais d’être évaluée sans complaisance. Partant d’une analyse critique des stratagèmes du modèle actuel « pollueur-gaspilleur », les autrices, de l’association Zero Waste France, jettent les bases d’un projet de société qui soit tout autant respectueux des limites planétaires que soucieux d’égalité. Dans un esprit de convergence des luttes, elles proposent, avec ce manifeste, une véritable alternative concrète et solidaire ».

Philippe GARNIER, Mélancolie du pot de yaourt. Méditation sur les emballages (Premier Parallèle, 2020).

Une série de courts textes qui évoquent ces petits objets a priori insignifiants — tubes, boites, bouteilles, sachets, flacons, pots, capsules — qui traversent notre vie et notre imagination. Un essai qui dresse l’historique de toutes les formes de récipients et pointe les ravages écologiques du packaging à usage unique.

Christian GOLLIER, Le climat après la fin du mois (PUF, 2019).

« Si la fin du mois passe avant la fin du monde, la responsabilité des citoyens envers les générations futures est cependant déjà engagée. Loin des sentiers battus, Christian Gollier exprime ses espoirs et ses doutes quant à notre capacité à relever le défi climatique. S’il dresse un constat implacable, il propose aussi des solutions économiques concrètes pour préserver l’avenir de tous ».

Nathalie GONTARD, Hélène SEINGIER, Plastique, le grand emballement (Stock, 2020).

Une enquête implacable sur le plastique par la chercheuse à l’INRAE pionnière des emballages biodégradables innovants : après 30 ans de recherche sur ce matériau, son recyclage et ses alternatives, elle appelle à un ralentissement de la consommation de plastique pour la réduire au strict nécessaire.

Jeanne GUIEN, Le consumérisme à travers ses objets. Gobelets, vitrines, mouchoirs, smartphones et déodorants (Editions Divergences, 2021).

« Les industries qui fabriquent notre monde ne se contentent pas de créer des objets, elles créent aussi des comportements. Ainsi le consumérisme n’est-il pas tant le vice moral de sociétés « gâtées » qu’une affaire de production et de conception. Comprendre comment nos gestes sont déterminés par des produits apparemment anodins, c’est questionner la possibilité de les libérer ».

Fabien HEIN, Dom BLAKE, Écopunk (Le passager clandestin, 2023).

« Le texte exprime une préoccupation caractéristique de la scène punk des années 1980 : celle de ne pas dissocier les problèmes environnementaux de l’ensemble des logiques économiques, sociales et politiques qui président à leur manifestation. La destruction de la planète est la conséquence d’une organisation sociale, voire d’une idéologie, qui induit un rapport prédateur au monde et qui passe par le consentement tacite de ceux-là mêmes qui devraient le combattre ».

Rob HOPKINS, Et si… on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ? (Actes Sud, 2020). Traduction par Amanda Prat-Giral.

Enseignant en permaculture, initiateur en 2005 du mouvement international des villes en transition, l’auteur invite à libérer notre imagination collective afin d’initier des changements rapides et profonds pour un futur meilleur.

Razmig KEUCHEYAN, Les besoins artificiels. Comment sortir du consumérisme (Zone, La Découverte, 2019).

« Comment couper court à la prolifération de besoins artificiels ? La réflexion s’appuie sur des chapitres thématiques, consacrés à la pollution lumineuse, à la psychiatrie de la consommation compulsive ou à la garantie des marchandises, pour élaborer une théorie critique du consumérisme. Elle fait des besoins “ authentiques “ collectivement définis, en rupture avec les besoins artificiels, le cœur d’une politique de l’émancipation au XXIe siècle ».

Mikaëla LE MEUR, Le mythe du recyclage (Premier Parallèle, 2021).

« Dans le nord du Vietnam, dans un village appelé Minh Khai, chaque jour arrivent par conteneurs des déchets plastiques venus du monde entier. Au début des années 1990, d’anciens paysans ont commencé à recycler, dans la cour de leur maison, ces matières exportées par les pays développés. Peu à peu, ce village est devenu un « village plastique », dont la prospérité est symbolisée par des maisons bourgeoises poussant sur des tas d’ordures. C’est cette histoire que ce petit livre raconte et sur laquelle l’autrice prend appui pour raconter la mondialisation des déchets et notre rapport à leur matérialité ».

Alice MAH, Plastic Unlimited. How Corporations Are Fuelling the Ecological Crisis and What We Can Do About It (Polity, 2022).

« Dans ce livre incisif, la sociologue révèle comment les entreprises de la pétrochimie et du plastique se sont battues sans relâche pour protéger et étendre les marchés du plastique. Qu’il s’agisse de nier les effets toxiques des plastiques sur la santé, de coopter des solutions d’économie circulaire pour les déchets plastiques ou d’exploiter les opportunités offertes par la pandémie mondiale, l’industrie a détourné l’attention du problème principal : la production de plastique. Les conséquences d’une croissance débridée du plastique sont pernicieuses et très inégales. Nous avons tous un rôle à jouer dans la réduction de la consommation de plastique, mais nous devons nous attaquer au problème à la racine : l’impératif capitaliste d’une croissance illimitée ».

Célie MASSINI, Antoine PELISSOLO, Les émotions du dérèglement climatique. L’impact des catastrophes écologiques sur notre bien-être et comment y faire face ! (Flammarion, 2021).

« Ce livre propose un état des lieux des troubles psychiques connus, ainsi qu’une réflexion sur la manière de faire face, individuellement et collectivement, aux changements qui nous attendent, afin d’imaginer des solutions pour demain. Car on ne peut résoudre un problème sans en connaître les données ».

Marine MILLER, La Révolte. Enquête sur les jeunes élites face au défi écologique (Seuil, 2021).

« Ce livre d’enquête et d’entretiens retrace la trajectoire de ces futures élites en colère qui, entre désertion et prise d’armes, ont changé leur vie pour mieux « construire le monde de demain » ».

Dorothée MOISAN, Les Ecoptimistes. Remèdes à l’éco-anxiété (Seuil, 2023).

« Refusant de céder à l’éco-anxiété, la journaliste est partie en quête de personnalités qui, bien qu’aux premières loges du désastre, trouvent des raisons de vivre, de lutter, et d’être heureux. Car effondrement ou pas, on peut garder la pêche ! C’est ce que révèlent ces portraits d’écologistes inspirants qui, non seulement ne cèdent pas à l’éco-anxiété, mais rebondissent par l’action, la créativité, le rire, la transmission ou l’engagement ».

Jussi PARIKKA, Anthrobscène et autres violences. Trois essais sur l’écologie des media (T&P Publishing, 2021). Traduction par Agnès Villette.

« Publiés en anglais respectivement en 2014, 2016 et 2019, ces trois essais sont traduits pour la première fois en français. Jussi Parikka, chercheur et spécialiste de l’archéologie des médias internationalement reconnu, propose une investigation géologique de la culture des médias, opérée à partir du rôle stratégique des minéraux et des terres rares. Avec l’Anthrobscène, Jussi Parikka se livre à une analyse critique de l’omniprésence du numérique dans nos vies et dénonce un désert environnemental. Il explore avec les médias (machines, dispositifs), les nécessités matérielles de leur fonctionnement et la toxicité des déchets que nous laisserons comme héritage géologique ».

Thierry RIPOLL, Pourquoi détruit-on la planète ? Le cerveau d’Homo Sapiens est-il capable de préserver la Terre ? (Le bord de l’eau, 2022).

« A la lumière des travaux les plus récents en psychologie, neurosciences, anthropologie, éthologie et économie », le professeur de Psychologie Cognitive et Sciences Cognitives analyse les raisons de nos dissonances cognitives : nous sommes « perpétuellement écartelés entre notre irrésistible propension à satisfaire des désirs toujours renouvelés et la conscience douloureuse que nos comportements ne sont pas compatibles avec la préservation de notre environnement. En réalité, derrière la sophistication de nos sociétés et de notre technologie, nous demeurons mus par des déterminismes psychologiques et biologiques archaïques qui font obstacle à la gestion rationnelle et lucide de la crise environnementale ».

Grégory SALLE, Superyachts. Luxe, calme et écocide (Amsterdam, 2021).

« Loin d’être anecdotique, la plaisance de luxe met en évidence la sécession sociale et le gâchis environnemental des plus riches. Forme contemporaine de la réclusion ostentatoire, miroir grossissant des inégalités, le superyacht nous conduit tout droit aux grandes questions de notre temps, y compris celle de la reconnaissance juridique de l’écocide. De la lutte des classes à la sur-consommation des riches, de l’évasion fiscale à la délinquance environnementale, de l’éco-blanchiment à la gestion différentielle des illégalismes : tirer le fil du superyachting, c’est dévider toute la pelote du capitalisme ».

Claudia SENIK, Sociétés en danger. Menaces et peurs, perceptions et réactions (La Découverte, 2021).

« Risques écologiques, économiques, politiques et géopolitiques : nos sociétés n’ont jamais été aussi convaincues de s’acheminer vers une série de catastrophes quasiment inévitables. Face à ces dangers, les réactions sont de plusieurs natures. Mais en majorité, les « décideurs » peinent à se mobiliser et les sociétés contemporaines semblent s’accommoder des menaces et des « poisons légaux » qu’elles s’infligent. Les études de cas réunies dans cet ouvrage collectif apportent des éclairages inédits aux interrogations d’un monde qui se sent en danger ».

Sonia SHAH, The Next Great Migration: The Beauty and Terror of Life on the Move (Bloomsbury, 2020).

La journaliste présente les migrations humaines et non humaines qui résulteront du dérèglement climatique comme parties intégrantes de l’histoire du vivant. A côté de récits émouvants de familles migrantes, elle analyse les migrations annuelles de certains oiseaux, la dissémination des graines, ou encore les déplacements d’animaux en quête de partenaires ou de nouveaux territoires pour mettre en évidence nos attitudes différentes vis-à-vis des migrations non humaines et humaines.

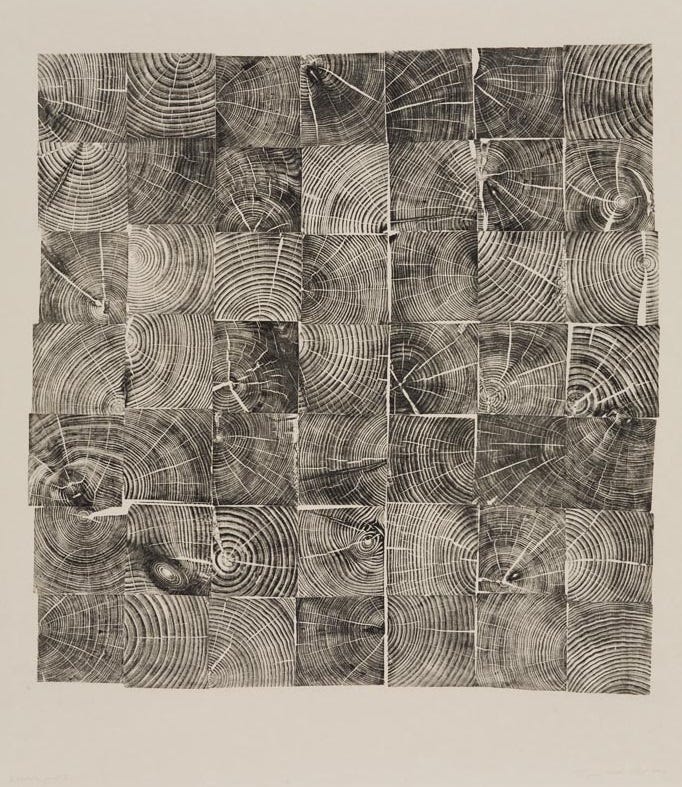

Agnès STIENNE, Bouts de bois. Des objets aux forêts (La Découverte, 2023).

« Ce récit sensible trace son chemin par-delà les procédés industriels et les pratiques de la sylviculture en interrogeant notre rapport intime à l’arbre et à nos espaces forestiers. Cet essai libre et multiforme, à la fois érudit, poétique et illustré — agrémenté de cartes géographiques réelles ou imaginaires, de croquis aquarellés et de photographies de compositions végétales –, nous invite à nous saisir d’un matériau modeste et populaire, à voir en lui l’arbre qu’il a été, et puis à faire un peu de science, un peu d’histoire, pas mal d’écologie et quelques pas de côté ».

Sofi THANHAUSER, Worn. A People’s History of Clothing (Pantheon, 2022).

« Thanhauser montre clairement comment l’industrie de la confection est devenue l’un des pires pollueurs de la planète et comment elle s’appuie sur des travailleurs et travailleuses régulièrement sous-payés et exploités. Mais elle nous montre aussi comment, aux quatre coins du monde, des micro-communautés, des entreprises textiles et des fabricants de vêtements redécouvrent des méthodes ancestrales et éthiques pour fabriquer ce que nous portons ».

SOCIÉTÉ was originally published in Anthropocene 2050 on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Texte intégral (2000 mots)

LECTURES ANTHROPOCÈNES #2019-2023

Julia ADENEY THOMAS, Mark WILLIAMS, Jan ZALASIEWICZ, The Anthropocene. A Multidisciplinary Approach (Polity, 2020).

Une approche pluridisciplinaire par des chercheurs et chercheuses en paléobiologie, paléoenvironnement et histoire pour appréhender l’Anthropocène dans toutes ses dimensions : après une exploration fine du concept géologique (changements physiques du paysage, réchauffement rapide du climat, transformation de la biosphère), l’ouvrage examine les questions politiques et éthiques de justice, d’économie et de culture. Il analyse également l’histoire et les possibilités d’atténuer les effets dévastateurs de l’Anthropocène.

Gero BENCKISER (dir.), Soil and Recycling Management in the Anthropocene Era (Springer, 2021).

Les monocultures des prairies, des terres arables et des forêts sont souvent surfertilisées par un apport artificiel d’azote, de lisier animal, de boues d’épuration ou de composts. La flore et la faune qui se sont adaptées à une pénurie d’azote dans le sol doivent donc s’adapter à un excédent ou disparaître.

Aurélien BOUTAUD, Natacha GONDRAN, Les limites planétaires (La Découverte, 2020).

Les deux scientifiques mettent en lumière les principales variables qui déterminent l’équilibre des écosystèmes à l’échelle planétaire afin de déterminer les frontières à ne pas dépasser si l’humanité veut éviter les risques d’effondrement : au-delà du climat et de la biodiversité, il et elle abordent également le déséquilibre des cycles biogéochimiques, le changement d’affectation des sols, l’introduction de polluants d’origine anthropique dans les écosystèmes ou encore l’acidification des océans.

Holly Jean BUCK, After Geoengineering: Climate Tragedy, Repair, and Restoration (Verso, 2019).

« L’ingénierie climatique est un projet dystopique. Mais alors que l’espèce humaine se précipite de plus en plus rapidement vers sa propre extinction, la géoingénierie en tant que solution temporaire, pour gagner du temps en vue de l’élimination du carbone, est une idée séduisante. Nous avons raison de craindre que la géoingénierie soit utilisée pour maintenir le statu quo, mais existe-t-il un autre avenir possible au-delà de la géoingénierie ? Existe-t-il des possibilités d’intervention délibérée et massive sur le climat qui soient démocratiques, décentralisées ou participatives ? ».

Nicolas BUCLET, Territorial Ecology and Socio-ecological Transition (ISTE, Wiley, 2021).

« Dans le même domaine que l’écologie sociale, l’écologie industrielle et l’économie circulaire, un nouveau champ interdisciplinaire se développe : l’écologie territoriale. Fondée sur l’analyse du métabolisme des sociétés humaines à l’échelle locale, elle nous aide à diagnostiquer un socio-écosystème. Ce diagnostic ne cherche pas uniquement à comprendre ce qui circule, mais aussi comment et pourquoi ça circule. Qui est à l’origine d’un flux ? Quelles sont les motivations ? ».

Jérôme GAILLARDET, La terre habitable. Ou l’épopée de la zone critique (La Découverte, 2023).

« Si les sciences humaines et sociales, autour de Bruno Latour notamment, ont largement investi le thème de l’habitabilité planétaire, les sciences de la Terre sont souvent restées discrètes à ce sujet. Pour la première fois, un géochimiste éminent, faisant dialoguer sciences expérimentales et philosophie, propose une exploration sensible et accessible de la partie de la planète abritant la vie ».

Alain GRANDJEAN, Thierry LIBAERT (dir.), Quelles sciences pour le monde à venir ? Face au dérèglement climatique et à la destruction de la biodiversité (Odile Jacob, 2020).

Un ouvrage conçu par le Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot qui « a patiemment démêlé l’écheveau d’intérêts particuliers et de modes de pensée obsolètes qui mènent à s’opposer systématiquement aux avancées de la science et à maintenir un commode statu quo (business as usual et « après moi le déluge »), même lorsque l’avenir de la planète est en jeu ».

Morgan JOUVENET, Des glaces polaires au climat de la Terre. Enquête sur une aventure scientifique (CNRS éditions, 2022).

« Comment a émergé l’idée que la glace polaire pouvait receler des indices permettant de retracer l’histoire de ce climat ? De quelle manière l’ice core science s’est-elle constituée et développée au cours des dernières décennies ? Comment est-elle organisée aujourd’hui ? Et comment ses résultats peuvent-ils être mobilisés dans les débats autour de l’« anthropocène » ? ».

Kevin LALAND, La symphonie inachevée de Darwin. Comment la culture a façonné l’esprit humain (La Découverte, 2022).

« La théorie de l’évolution s’est longtemps heurtée à une énigme qui, pour les créationnistes plus ou moins déclarés, avait valeur d’objection : comment les exceptionnelles capacités cognitives, sociales et culturelles des humains sont-elles apparues, démarquant notre espèce de toutes les autres ? Ce récit captivant de l’origine de notre espèce renverse la perspective de la psychologie évolutionniste, qui envisage les phénomènes culturels seulement comme des réponses adaptatives à des circonstances extérieures. Il montre que la culture n’a pas simplement émergé à partir de l’intelligence, mais qu’elle a constitué le principal moteur de l’évolution dans notre lignée. Autrement dit, l’esprit humain n’est pas façonné pour la culture, mais véritablement par la culture ».

Michel MAGNY, L’Anthropocène (Puf, Que sais-je?, 2021).

« Après avoir fait la généalogie du concept et évoqué les polémiques que suscite son adoption, le chercheur examine les différentes manifestations de la crise écologique dont l’Anthropocène est aujourd’hui le nom : réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution des écosystèmes, anthropisation des espaces terrestres et pression démographique. Et de s’interroger plus largement : l’Anthropocène ne nous donnerait-il pas à penser, avec la crise écologique, celle des sociétés humaines, c’est-à-dire le rôle de notre espèce et les imaginaires qui fondent notre manière de faire société et d’habiter le monde ? »

Lynn MARGULIS, Microcosmos. 4 milliards d’années de symbiose terrestre (Editions Wildproject, 2022). Traduction par Gérard Blanc et Anne de Beer.

« La vie sur Terre est avant tout une affaire de bactéries, de virus et de micro-organismes. C’est là l’essentiel de son histoire et c’est là sa structure profonde. Articulant toutes les échelles du vivant, du microscopique au planétaire, Margulis montre que la symbiose est au cœur de l’évolution, et offre ici un nouveau tableau de la vie terrestre ».

David MICHAELS, The Triumph of Doubt: Dark Money and the Science of Deception (Oxford Univ. Press, 2020).

L’épidémiologiste analyse la corruption systémique de la science au service d’industries (du tabac, de l’agroalimentaire ou des énergies fossiles) qui utilisent l’incertitude comme une arme. Les résultats indésirables sont ainsi qualifiés de fake news et contrés par des études truquées.

Helen PILCHER, Life Changing. How Humans are Altering Life on Earth (Bloomsbury, 2020).

La journaliste scientifique retrace la transformation profonde du vivant opérée à son bénéfice par homo sapiens sur la planète depuis la préhistoire : domestication, sélection naturelle, sélection de qualités souhaitables d’espèces végétales et animales, hybridation, modification génétique. Elle estime que nous vivons dans une période post-naturelle, où les humains sont devenus la principale force qui façonne l’évolution.

Mary-Jane RUBENSTEIN, Astrotopia. The Dangerous Religion of the Corporate Space Race (University of Chicago Press, 2022).

La « philosophe des sciences et des religions, lève le voile sur les mythes pas si nouveaux que ça que ces barons de l’espace colportent : celui de la croissance sans limite, de l’énergie sans culpabilité et la quête du salut dans un nouveau monde. Comme elle le révèle, nous avons déjà vu les effets destructeurs de ce fanatisme de la frontière dans l’histoire séculaire du colonialisme européen. Tout comme le projet impérial sur Terre, cet effort renouvelé de conquête de l’espace est présenté comme ayant une vocation religieuse : face à l’apocalypse à venir, quelques messies très riches offrent à quelques élus une échappée vers l’autre monde. Mary-Jane Rubenstein propose une autre conception de l’exploration spatiale qui ne reproduise pas les atrocités du colonialisme terrestre, nous encourageant à trouver et même à créer des histoires qui privilégient le soin cosmique au profit ».

J.P. SAPINSKI, Holly Jean BUCK, Andreas MALM (dir.), Has It Come to This? The Promises and Perils of Geoengineering on the Brink (Rutgers University Press, 2021).

Un ouvrage qui réunit 20 penseurs et penseuses — issu·es de domaines allant de la sociologie et de la géographie à l’éthique et aux études indigènes — pour proposer des solutions lentes et efficaces afin d’éliminer le carbone et comprendre la géoingénierie solaire.

Marta SZULKIN, Jason MUNSHI-SOUTH, Anne CHARMANTIER (dir.), Urban Evolutionary Biology (Oxford University Press, 2020).

L’ouvrage réunit les contributions d’une cinquantaine d’auteurs et autrices pour présenter une diversité de travaux sur un domaine scientifique en émergence : la biologie évolutive en milieu urbain. Il décrit les conséquences de l’activité humaine et de l’urbanisation sur les processus majeurs qui influencent les changements génétiques et provoquent l’évolution des espèces. Les contributions comprennent des études de cas en milieu terrestre et aquatique sur des plantes et des animaux humains ou non.

Laurent TESTOT, Nathanaël WALLENHORST, Vortex. Faire face à l’Anthropocène (Payot, 2023).

« Un parcours pédagogique en six étapes qui s’ouvre sur un état des lieux de la planète et décrypte l’Anthropocène comme un fait humain à l’origine de la totalité des processus physiques affectant aujourd’hui le système Terre. Après avoir envisagé divers scénarios de prospective, il propose des solutions sociopolitiques viables, inspirées des diverses sciences — changer de régime énergétique, réformer le système économique, réguler le Web et l’espace, etc. –, pour ne pas se laisser aspirer par le vortex ».

Nathanaël WALLENHORST, La vérité sur l’Anthropocène (Le Pommier, 2020).

Une enquête au cœur des sciences pour comprendre les enjeux de l’Anthropocène : l’auteur présente de manière accessible une introduction sur le concept d’Anthropocène suivi de 18 articles scientifiques et un rapport du GIEC de manière à saisir l’ampleur des changements que nous vivons.

SCIENCE was originally published in Anthropocene 2050 on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Texte intégral (1829 mots)

LECTURES ANTHROPOCÈNES #2019-2023

Gil BARTHOLEYNS, Le hantement du monde. Essai sur le pathocène (Editions Dehors, 2021).

Le Pathocène, une ère de vulnérabilité : l’historien analyse notre monde hanté par la peur de la maladie et submergé par l’émotion face à la perte de l’habitabilité de la planète et à l’érosion de la biodiversité. Il remonte la généalogie des activités générant ce rapport obsessionnel aux maladies et aux émotions : élevage industriel, traite des animaux sauvages, fracturation des habitats naturels etc. et propose des remèdes pour soigner le vivant et cohabiter.

Renaud BECOT, Gwenola LE NAOUR (dir.), Vivre et lutter dans un monde toxique. Violence environnementale et santé à l’âge du pétrole (Seuil, 2023).

Pour en finir avec les success stories pétrolières, voici une histoire des territoires sacrifiés à la transformation des hydrocarbures. Elle éclaire, à partir de sources nouvelles, les dégâts et les luttes pour la santé au XXe siècle, du Japon au Canada, parmi les travailleurs et travailleuses des enclaves industrielles italiennes (Tarento, Sardaigne, Sicile), auprès des pêcheurs et des paysans des « Trente Ravageuses » (la zone de Fos / l’étang de Berre, le bassin gazier de Lacq), ou encore au sein des Premières Nations américaines et des minorités frappées par les inégalités environnementales en Louisiane. Ces différents espaces nous racontent une histoire commune : celle de populations délégitimées, dont les plaintes sont systématiquement disqualifiées, car perçues comme non scientifiques. Cependant, elles sont parvenues à mobiliser et à produire des savoirs pour contester les stratégies entrepreneuriales menaçant leurs lieux de vie. Ce livre expose ainsi la tension sociale qui règne entre défense des milieux de vie et profits économiques, entre santé et emploi, entre logiques de subsistance et logiques de pétrolisation ».

Irus BRAVERMAN (dir.), More-than-One Health. Humans, Animals, and the Environment Post-COVID (Routledge, 2023).

« Cet ouvrage collectif étudie les interconnexions complexes entre la santé humaine, animale et environnementale. Il réunit des spécialistes des sciences humaines, des sciences sociales, des sciences naturelles et de la médecine afin d’explorer les approches One Health existantes et d’envisager une approche de la santé à la fois plus qu’humaine, plus sensible et plus explicite à l’égard des héritages coloniaux et néocoloniaux ».

Mike DAVIS, Le monstre est parmi nous. Pandémies et autres fléaux du capitalisme (Editions Divergences, 2021). Traduction par Léa Nicolas-Teboul.

« La pandémie de coronavirus, loin d’être un événement isolé, s’inscrit dans une série qui a toutes les chances de se poursuivre. D’un côté, l’élevage industriel, la déforestation massive et l’industrie du fast-food créent les conditions idéales pour la transmission inter-espèces de nouveaux virus. De l’autre côté, les systèmes de santé font les frais de plusieurs décennies de coupes budgétaires. En replaçant la pandémie de Covid-19 dans le contexte des catastrophes virales antérieures, notamment de la grippe espagnole et de la grippe aviaire H5N1, l’auteur retrace les manquements des gouvernements, expose les effets de la restructuration néolibérale sur les risques épidémiques, et montre comment l’appât du gain freine la recherche et la prévention ».

Howard FRUMKIN, Samuel MYERS (dir.), Santé Planétaire. Soigner le vivant pour soigner notre santé (Rue de l’Echiquier, 2022). Traduction par Marianne Bouvier et Cécile Giroldi.

« La santé humaine dépend de la santé de la planète : le bon état des systèmes naturels — l’air, l’eau, la biodiversité, le climat — est indispensable à notre survie. Cet ouvrage est une porte d’entrée optimiste et accessible pour découvrir le concept de santé planétaire qui prend de plus en plus d’ampleur, en particulier depuis la crise de la Covid-19. Grâce à une approche interdisciplinaire, les auteurs analysent les nombreux impacts de l’Anthropocène sur la santé, notamment en matière d’alimentation et de nutrition, d’infections, de maladies non transmissibles ou de santé mentale. Ils défendent une nouvelle éthique, où toutes les actions humaines s’aligneraient sur la nécessité de prendre soin du vivant afin de lutter contre les changements environnementaux et leurs effets néfastes ».

Sébastien GARDON, Amandine GAUTIER, Gwenola LE NAOUR, Serge MORAND (dir.), Sortir des crises. One Health en pratiques (Quae, 2022).

« En associant plusieurs disciplines — philosophie, anthropologie, sciences politiques, sociologie, économie, géographie, écologie, sciences médicale et vétérinaire, etc. — et à partir de nombreux exemples de terrain, du local à l’international, l’ouvrage présente à la fois une lecture des enjeux et des problèmes sanitaires dans un monde globalisé, des retours d’expérience de gestion de crise, des innovations dans la gestion du sanitaire s’appuyant sur le social et sur les communautés, mais également une mise en discussion des normes et des régulations à tous les niveaux politiques ».

Jean-Paul GAUDILLIERE, Caroline IZAMBERT, Pierre-André JUVEN, Pandémopolitique. Réinventer la santé en commun (La Découverte, 2021).

« La crise du SARS-CoV-2 a montré que le triage clinique n’était qu’une des dimensions et conséquences d’un triage systémique façonné par les politiques néolibérales et une technocratie sanitaire qui a, de longue date, négligé la santé publique. L’essentiel n’est donc pas tant de savoir si nous trions ou pas que de choisir collectivement les modalités du triage et de définir démocratiquement les priorités de notre système de santé. Des expériences alternatives se rappellent à nous et dessinent des horizons différents, du renouveau de la santé communautaire aux potentialités des communs, en passant par l’émergence d’un triage écologique ».

Frédéric KECK, Signaux d’alerte. Contagion virale, justice sociale, crises environnementales (Desclée de Brouwer, 2020).

L’anthropologue analyse la réception des signaux d’alerte de plus en plus nombreux sur les catastrophes écologiques en cours. Leur valeur se mesure à « l’attractivité du signal, c’est-à-dire sa capacité à susciter l’attention et l’intérêt de ceux qui le reçoivent ». En s’appuyant sur une étude des sentinelles des pandémies dans les sociétés asiatiques, il compare le comportement des territoires qui émettent des signaux d’alerte à celui des oiseaux qui collaborent pour alerter sur la présence d’un prédateur. Il pointe ainsi la possibilité d’une nouvelle forme de solidarité globale et de justice sociale.

Frédéric KECK, Les Sentinelles des pandémies. Chasseurs de virus et observateurs d’oiseaux aux frontières de la Chine (Zones sensibles, 2020).

L’anthropologue montre comment les « chasseurs de virus » et les responsables de la santé publique s’allient avec les vétérinaires et les observateurs d’oiseaux pour suivre les mutations des virus de grippe entre les oiseaux sauvages, les volailles domestiques et les humains. Par les méthodes de l’anthropologie sociale, en s’appuyant sur une recherche ethnographique conduite à Hong Kong, Taiwan et Singapour entre 2007 et 2013, il décrit la manière dont les techniques de préparation en vue d’une pandémie transforment les relations entre humains et non-humains dans le temps long de l’Anthropocène.

Claire RICHARD, Louise DRULHE, La santé communautaire : une autre politique du soin (369 éditions, 2023).

« Face à un système de santé public débordé, en manque chronique de moyens et qui renforce les inégalités sociales, des déserteur·ses de la médecine classique expérimentent une autre voie et ouvrent des centres de santé communautaire en France. Implanté dans un quartier populaire d’Échirolles, près de Grenoble, le Village 2 santé pratique une approche politique de la santé et montre que l’on peut soigner autrement. Il invente depuis 2016 un modèle de santé à la fois réaliste et alternatif, plus juste, qui prend en compte les conditions d’existence et le vécu des patient·es, tout en les autonomisant ».

Marie-Monique ROBIN, avec la collaboration de Serge MORAND, La fabrique des pandémies. Préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire (La découverte, 2021).

« Depuis les années 2000, des centaines de scientifiques tirent la sonnette d’alarme : les activités humaines, en précipitant l’effondrement de la biodiversité, ont créé les conditions d’une « épidémie de pandémies ». C’est ce que montre cet essai, mobilisant de nombreux travaux et des entretiens inédits avec plus de 60 chercheurs du monde entier. Le constat est sans appel : la destruction des écosystèmes par la déforestation, l’urbanisation, l’agriculture industrielle et la globalisation économique menace directement la santé planétaire ».

Simon SCHAMA, Foreign Bodies. Pandemics, Vaccines and the Health of Nations (Simon & Schuster, 2023).

« Des villes et des pays plongés dans la panique et la mort, en quête désespérée de vaccins mais effrayés par ce que cette vaccination peut engendrer. C’est ce que le monde vient de vivre avec le Covid-19. Mais comme le montre Simon Schama dans son histoire épique de l’humanité vulnérable prise entre la terreur de la contagion et l’ingéniosité de la science, cela s’est déjà produit auparavant ».

Jean-David ZEITOUN, Le Suicide de l’espèce. Comment les activités humaines produisent de plus en plus de maladies (Denoël, 2023).

« Ce livre est une tentative d’explication d’une anomalie de masse : la société mondiale produit de plus en plus de maladies, tout en dépensant toujours avantage pour essayer de les traiter. La réponse courte à cette contradiction est que les risques environnementaux, comportementaux et métaboliques qui causent les maladies sont des conséquences de la croissance économique ».

SANTÉ was originally published in Anthropocene 2050 on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Texte intégral (11302 mots)

LECTURES ANTHROPOCÈNES #2019-2023

Revue Multitudes, « Transformations énergétiques collectives » (Majeure 77, hiver 2019).

Un numéro sur les expériences de transformation énergétique radicale en cours pour s’interroger sur ce qui favorise ces transformations, ce qu’elles requièrent et quels sont leurs effets.

Géopolitique des matières premières in Questions internationales (n°117, Février-Mars 2023).

Daniel AGACINSKI, Romain BEAUCHER, Céline DANION, L’Etat qu’il nous faut. Des relations à renouer dans le nouveau régime climatique (Berger-Levrault, 2021).

« Si l’on veut renouer avec les promesses démocratiques d’émancipation individuelle et collective tout en relevant les défis écologiques, l’action publique doit prendre toute sa place au cœur du monde d’après. Cela n’implique ni un retour à un âge d’or mythifié ni le statu quo, mais imaginer, inventer, concevoir, tester, discuter les nouveaux attributs de l’Etat et des collectivités locales, et la relation entre les citoyens et la “ puissance publique “. Les fonctionnaires peuvent et doivent être les acteurs de ce renouveau de l’Etat. Ils y parviendront à condition de ré-intéresser les citoyen·nes à ce commun que devrait être l’Etat et que nous avons perdu ».

COLLECTIF, On ne dissout pas un soulèvement. 40 voix pour les Soulèvements de la Terre (Seuil, 2023).

« On ne dissout pas un dérèglement planétaire. On n’efface pas par décret les constats scientifiques ni le refus d’un capitalisme radicalisé fonçant dans le mur. Loin des procès en « écoterrorisme », ce qui se joue autour des mouvements comme les Soulèvements de la Terre n’est rien d’autre que la bataille de ce siècle ».

Mark ALIZART, Le coup d’État climatique (PUF, 2020).

Il n’y a pas de crise climatique, il y a une volonté politique que le climat soit en crise. C’est la thèse provocatrice défendue par l’auteur qui montre comment des individus parient sur l’effondrement du monde comme sur des valeurs boursières à la baisse. Il appelle à une révolution en faveur d’un véritable «écosocialisme» pour contrer ce coup d’état «carbofasciste».

Stefan AYKUT, Climatiser le monde (Quae, 2020).

Le politiste analyse « la climatisation du monde » ou comment le changement climatique agrège et connecte des problématiques auparavant distinctes, telles que la sécurité alimentaire, la finance ou les sols. Il décrypte la gouvernance climatique instaurée notamment dans les Conferences of Parties (COP) pour révéler la complexité, les ambiguïtés et les contradictions de l’élaboration des politiques climatiques.

Myriam BAHAFFOU, Des paillettes sur le compost. Écoféminismes au quotidien (le passager clandestin, 2022).

« Tout à la fois récit, essai, mais aussi témoignage d’une époque et d’un engagement, l’ouvrage est une exploration sensible et politique du quotidien. L’autrice dynamite les codes et jongle avec les concepts, comme elle navigue dans la vie entre recherche et militantisme. Elle explore, dissèque, raconte des histoires décoloniales, antispécistes, queer et magiques ».

Riccardo BADANO, Tomas PERCIVAL, Susan SCHUPPLI, Border Environments. CRA #1 (Spector Books, 2023).

L’ouvrage « explore le lien entre l’écologie et la migration. Il examine l’interaction entre les politiques discriminatoires, les technologies émergentes et les pratiques frontalières dans le contexte « naturel » (construit) en mettant en évidence une variété d’interventions, de techniques d’investigation, de projets visuels et de modes de témoignage qui abordent le rôle des acteurs humains et plus qu’humains dans les luttes frontalières ».

Léna BALAUD, Antoine CHOPOT, Nous ne sommes pas seuls. Politique des soulèvements terrestres (Seuil, 2021).

« Si nous sommes bien les seuls responsables d’un choix concerté de cibles et de stratégies contre les causes du ravage et des inégalités, nous ne sommes pas les uniques acteurs du changement que nous souhaitons voir advenir. Appel à refuser la mise au travail de la planète, ce traité d’écologie politique terrestre ouvre de nouveaux horizons pour agir avec la nature contre ceux qui l’effondrent ».

Saptarishi BANDOPADHYAY, All Is Well. Catastrophe and the Making of the Normal State (Oxford University Press, 2022).

Un ouvrage qui « conceptualise la “gestion des catastrophes” comme une lutte historique et mondiale active qui crée des catastrophes et des autorités politiques. Il remet en question la croyance dominante selon laquelle les causes des catastrophes peuvent être rationnellement distinguées des solutions. Il met en œuvre une méthodologie interdisciplinaire qui associe recherche en sciences sociales, histoire du droit et de l’environnement et analyse du droit international postcolonial ».

Maude BARLOW, À qui appartient l’eau? Faire barrage à la privatisation d’une ressource vitale (écosociété, 2021).

La militante dénonce les pratiques « des grandes entreprises qui font main basse sur l’or bleu, que ce soit pour l’embouteiller et la vendre à prix fort ou pour alimenter des industries polluantes, avec de graves conséquences sur les populations locales et leur accès à l’eau potable ». Elle invite à rejoindre le modèle des « communautés bleues », un mouvement citoyen né au Canada qui lutte pour la reconnaissance du droit à l’eau et pour une gestion publique des services d’eau.

Agnès BASTIN, Gouverner le métabolisme : les terres excavées franciliennes (Edition PUCA, 2023).

« Plus de 20 millions de tonnes de terres excavées sortent des chantiers franciliens chaque année. Cette matière représente environ 60 % des déchets de chantier en Île-de-France, soit la principale matière solide produite par les activités urbaines. Ces déblais deviennent des ressources pour l’aménagement suivant des pratiques anciennes de remblais et d’aménagement paysager. Le régime métabolique actuel se recompose sous l’effet combiné des chantiers du Grand Paris et de la montée du référentiel de l’économie circulaire qui contribue à mettre les terres à l’agenda politique. Comprendre les jeux d’acteurs qui sous-tendent les flux de déblais permet d’éclairer les transformations à l’œuvre au sein du système sociotechnique existant, c’est-à-dire à la fois les dynamiques de changement et les effets de verrouillage ».

John BELLAMY FOSTER, Brett CLARK, Le pillage de la nature (Éditions critiques, 2022). Traduction par Cyrille Rivallan.

« Le marxisme est-il l’avenir de l’écologie politique ? Si cette question surprendra ceux qui découvrent le courant écosocialiste, les autres y reconnaîtront l’orientation fondamentale du travail de John Bellamy Foster : voir dans le mode de production capitaliste la cause principale de la destruction de la nature aussi bien que des vies humaines, et ramener à Marx les luttes écologistes de la gauche contemporaine. Avec Brett Clark, lui aussi professeur de sociologie aux États-Unis, ils proposent ainsi un parcours qui va des études consacrées par Marx aux effets du capitalisme sur les terres agricoles, les animaux, la nourriture et la santé humaine, aux leçons que le mouvement écologiste devrait en tirer pour faire face à l’urgence des crises environnementales » (la vie des idées, 12/12/2022).

Fabien BENOIT, Nicolas CELNIK, Techno-luttes. Enquête sur ceux qui résistent à la technologie (Seuil/Reporterre, 2022).

« Qui sont celles et ceux qui s’opposent à la numérisation du monde ? Quelles sont leurs raisons et leurs moyens de lutte ? Cette enquête interroge ces nouveaux écologistes, qui affirment qu’un autre avenir que celui de Big Brother est possible. Ils contestent la technologisation du monde, inséparable pour eux du capitalisme et du productivisme, et imaginent une nouvelle forme de mouvement social, sans exclure l’horizon du sabotage ».

carla BERGMAN, Nick MONTGOMERY, Joie militante. Construire des luttes en prise avec leurs mondes (éditions du commun, 2021). Traduction par Juliette Rousseau.

« Qu’est-ce qui nous rend collectivement et individuellement plus capables, plus puissant·es et pourquoi, parfois, les milieux radicaux produisent tout l’inverse et nous vident de tout désir ? » Un ouvrage qui combine « propositions théoriques, analyses de cas pratiques et entretiens avec des militant·es issu·es de luttes diverses : féminisme, libération Noire, résurgence Autochtone, squat, occupations, luttes queer, anti-carcérales, d’autonomie des jeunes, anarchisme, autonomisme, écologie radicale ». La joie, au sens spinoziste du terme, renvoie à notre capacité à affecter et être affecté·es, à prendre activement part à la transformation collective, à accepter d’en être bouleversé·es. La joie telle qu’elle nous est ici proposée est une façon d’habiter pleinement nos mondes, nos attachements, plutôt que de chercher à les diriger ».

Jacques BIDET, L’écologie politique du commun du peuple (Éditions du Croquant, 2022).

« Ce livre avance une thèse contre-intuitive : les atteintes modernes à l’équilibre écologique global découlent exclusivement de processus de domination sociale. Il en suit la proposition converse : la lutte écologique pour la préservation et la restauration de la nature n’est rien d’autre que la lutte sociale pour l’émancipation ».

Murray BOOKCHIN, L’écologie sociale. Penser la liberté au-delà de l’humain (Wildproject, 2020). Traduction par Marin Schaffner.

L’anarchiste étatsunien, connu pour le « municipalisme libertaire », ancre sa réflexion dans l’écologie sociale et le lien entre dominations humaines et dominations écologiques. Ce recueil explore de façon critique les relations entre sociétés humaines et milieux naturels. Ce projet passe notamment par une archéologie de la domination, l’élaboration d’une philosophie de la nature, l’exploration des conditions et des formes de la liberté, des réflexions sur une technologie au service de la vie, et une décolonisation des imaginaires.

Soraya BOUDIA, Emmanuel HENRY (dir.), Les politiques de l’ignorance (Puf, 2022).

« L’ignorance est au cœur de nombreux débats médiatiques et scientifiques. Du changement climatique aux risques sanitaires et environnementaux en passant évidemment par la crise du Covid, elle irrigue les discussions autour du complotisme, des fake news ou de la remise en cause de la science et de l’expertise. Alors que cette question de l’ignorance a particulièrement été abordée sous l’angle des comportements individuels ou des stratégies de production, de circulation et de dissimulation des connaissances scientifiques, l’ouvrage explore ses dimensions sociales et politiques. Il révèle le rôle déterminant de l’ignorance dans la reproduction des inégalités sociales, de genre ou ethno-raciales et montre comment son omniprésence légitime l’inaction publique ».

Soraya BOUDIA, Nathalie JAS, Gouverner un monde toxique (éditions Quae, 2019).

Cet ouvrage retrace les transformations économiques et politiques qui ont conduit depuis 1945 à la généralisation des différentes pollutions et ont façonné des environnements durablement dangereux. Il analyse les modes de gouvernement des substances dangereuses et leurs effets délétères qui aujourd’hui s’imbriquent et se superposent dans les politiques nationales et internationales. Chemin faisant, cet ouvrage éclaire les ressorts qui ont permis l’essor du capitalisme alors même que ses capacités destructrices se développaient.

Philippe BOURSIER, Clémence GUIMONT (dir.), Écologies. Le vivant et le social (La Découverte, 2023).

« Ce livre porte la voix des écologies qui œuvrent à une véritable critique des dominations et du statu quo. Deux approches sont articulées : l’une, intersectionnelle et anticapitaliste, ancrée dans la dynamique des mobilisations sociales ; l’autre, plus attentive aux liens que les sociétés humaines tissent avec le vivant non humain. Écoféminismes, extractivisme, racisme environnemental, politiques publiques, finance verte, cause animale ou droits de la nature sont autant de sujets décisifs abordés avec lucidité ».

Sébastien CHAILLEUX, Sylvain LE BERRE, Yann GUNZBURGER (dir.), Ressources minérales et transitions. Trajectoires politiques du sous-sol français au 21ème siècle (Peter Lang, 2022).

« Comment le projet de renouveau minier a-t-il vu le jour et quelle en est la trajectoire politique ? Quelles coalitions d’acteurs se sont mobilisées sur ce sujet ? Dans quels espaces en ont-ils débattu ? Quels effets a-t-il eu, au-delà du constat d’échec partagé par une majorité d’acteurs ? Voici quelques questions auxquelles cet ouvrage collectif se propose de répondre ».

Jean-Baptiste COMBY, Sophie DUBUISSON-QUELLIER (dir.), Mobilisations écologiques (PUF, 2023).

« Les luttes autour de l’écologie sont-elles des combats politiques comme les autres ? Longtemps perçues comme expertes et sectorisées, on les décrit souvent comme dépolitisées. En s’intéressant aux mobilisations écologiques, plutôt qu’à celles qui seraient le fait des seuls écologistes, cet ouvrage rend compte de leurs évolutions récentes ».

Cyrille CORMIER, Climat : la démission permanente (Les éditions Utopia, 2020).

Une lecture critique des 20 dernières années de politiques climatiques françaises qui pointe le décalage entre les discours et la réalité. L’ingénieur et militant écologiste appelle à une rupture avec « une vision économique fondée sur l’extraction des ressources naturelles et la consommation de produits neufs ».

Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN, Mathilde DUPRE, Wojtek KALINOWSKI, Dominique MEDA (dir.), 2030, c’est demain! Un programme de transformation sociale-écologique (Les petits matins, 2022).

« Les alertes scientifiques sont sans ambiguïté : face à la crise écologique, il nous reste moins de 10 ans pour agir. Cet ouvrage collectif montre que des solutions sont à notre portée, à condition de tenir fermement ensemble les enjeux écologiques, démocratiques et sociaux. Il pointe les incohérences actuelles et propose des réponses plus systémiques, allant dans le sens d’une planification écologique menée à plusieurs échelles. Fiscalité, travail, finance, commerce, État social, consommation… ».

Simon DALBY, Anthropocene Geopolitics. Globalization, Security, Sustainability (Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2020).

Le professeur de géographie et d’études environnementales analyse les conditions d’une véritable politique de durabilité qui prenne en compte les limites planétaires au moment où garantir la survie d’une économie fondée sur la consommation de combustibles fossiles demeure à ce jour une priorité politique.

Françoise D’EAUBONNE, Caroline LEJEUNE, Naissance de l’écoféminisme (Puf, 2021).

« Ce texte de Françoise d’Eaubonne est un chapitre central de son ouvrage Le Féminisme ou la Mort paru en 1974. C’est là qu’est utilisée pour la première fois en français la notion d’«écoféminisme». En voyant des racines communes dans la domination des femmes et la destruction de la nature, elle apporte une lecture écologique aux enjeux féministes des années 1970 et une perspective féministe à l’écologie politique française ».

Candice DELMAS, Le devoir de résister. Apologie de la désobéissance incivile (Herman, 2022).

« Quelles sont nos responsabilités face à l’injustice ? Les philosophes considèrent généralement que les citoyens d’un État globalement juste doivent obéir à la loi, même lorsqu’elle est injuste, quitte à employer exceptionnellement la désobéissance civile pour protester. Les militants quant à eux jugent souvent que l’obligation première est résister à l’injustice. En revisitant le concept d’obligation politique, Candice Delmas montre que le devoir de résister a les mêmes fondements que le devoir d’obéir à la loi. Des formes de désobéissance incivile, de l’aide clandestine aux migrants aux fuites de documents non autorisés en passant par l’écosabotage ou les cyberattaques, peuvent parfois être justifiées, voire moralement requises, même dans des sociétés démocratiques. L’incivilité interpelle, accuse, rend l’indifférence impossible et force à prendre parti. Alors, qu’est-il légitime de faire pour défendre une cause juste dans un État de droit qui en ignore les enjeux? ».

David DJAIZ, Slow Démocratie. Comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en main (Allary Éditions, 2019).

« Peut-on reprendre le contrôle d’une mondialisation débridée dont les dégâts se font sentir chaque jour sur la démocratie, l’environnement et la justice sociale ? Oui. Grâce aux nations ».

Antoine DUBIAU, Écofascismes, suivi de “L’écologie n’est pas apolitique” (Éditions Grevis, 2023).

« L’écofascisme semble réductible à sa fonction d’insulte politique. Cet usage masque les appropriations concrètes des enjeux écologiques par les idéologies et les organisations fascistes. Si l’extrême-droite paraît à première vue hostile à toute politique environnementale, il existe bien un risque écofasciste s’adossant à une véritable conviction écologique ainsi qu’à de robustes bases idéologiques. Contrairement à sa conception politique courante, l’écologie n’est donc pas naturellement de gauche. Le discours écologique doit être clarifié pour échapper aux différentes formes de fascisation de l’écologie ».

Rosaleen DUFFY, Security and Conservation. The Politics of the Illegal Wildlife Trade (Yale University Press, 2022).

« La conservation de la biodiversité apparaît de plus en plus comme un facteur essentiel de la sécurité nationale et mondiale. Le commerce illégal d’espèces sauvages est souvent présenté comme un facteur de perte de biodiversité et comme une source de financement pour les réseaux de criminalité. A travers une approche d’écologie politique, l’autrice analyse l’ampleur, la réalité sur le terrain et les implications futures de l’intégration croissante de la conservation de la biodiversité dans les préoccupations de sécurité mondiale ».

Emmanuel DUPONT, Édouard JOURDAIN, Les nouveaux biens communs ? Réinventer l’Etat et la propriété au XXIe siècle (Éditions de l’Aube, 2022).

« À l’heure où État et action publique sont questionnés, des citoyens s’organisent pour gérer ensemble des biens ou des services collectifs (un lieu patrimonial ou culturel, un espace de biodiversité, un tiers-lieu, de l’habitat collectif, des services à la personne, etc.). Ces initiatives, appelées « communs », portent une manière nouvelle de faire de la politique, privilégiant une prise en charge collective par les citoyens. Emmanuel Dupont et Édouard Jourdain nous montrent que, bien qu’encore peu reconnues, elles portent une dynamique de transformation profonde de notre rapport à l’État, mais aussi de notre approche de la propriété des usages ».

Timothée DUVERGER, Utopies locales. Les solutions écologiques et solidaires de demain (Editions Les petits matins, 2021).

« Le « monde d’après » annoncé par tant de prophètes pendant le confinement du printemps 2020 existe déjà. Il est en grande partie mis en musique par des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Pôles territoriaux de coopération économique, tiers-lieux, revenu de transition écologique, énergies citoyennes, foncières solidaires, mobilités partagées : les expérimentations des associations, coopératives, mutuelles, fondations et autres entreprises sociales se multiplient dans les territoires. Elles ouvrent la voie à une « société post-croissance », une société où primerait la finalité du bien-vivre ».

Charlotte EPSTEIN, Birth of the State: The Place of the Body in Crafting Modern Politics (Oxford University Press, 2020).

Une enquête aux origines du rapport entre le corps et l’Etat pour mieux comprendre les motivations de l’actuel impératif sécuritaire et les fondements de la modernité politique. Le retour en force de l’Etat à la faveur de la pandémie s’exprime principalement à travers « la surveillance du et par le corps » : « traqué, ausculté, mesuré », il est devenu « une obsession nationale et internationale ». « Notre sécurité est devenue corporelle avant tout ». Charlotte Epstein, professeure de théorie politique, rappelle qu’au 17ème siècle, le corps a offert une solution aux guerres de religion qui déchiraient l’Europe depuis plus de 100 ans : en introduisant « le corps biologique dans la réflexion sur le corps politique », Thomas Hobbes a évacué « l’âme comme lieu possible de l’exercice du pouvoir » et donc comme motif pour guerroyer. « D’autres développements scientifiques et institutionnels vinrent consolider ce recalibrage du pouvoir vers le corps, notamment la leçon d’anatomie publique, cette grande institution qui fut l’un des lieux de naissance de l’Etat ». Au sortir de la pandémie, il nous reviendra de réclamer la protection des libertés, autre mission de l’Etat devenue aujourd’hui secondaire face à l’impératif sanitaire et sécuritaire (Le Monde, 14/01/2021).

Adrien ESTEVE, Guerre et écologie. L’environnement et le climat dans les politiques de défense (France et États-Unis) (Puf, 2022).

« Alors que la question écologique gagne en importance dans le débat public, et que le dérèglement climatique est amené à impacter durablement les équilibres mondiaux, cet ouvrage s’intéresse à la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques dans un secteur jusque-là peu étudié dans la littérature sur le sujet : le secteur de la défense ».

Camille ETIENNE, Pour un soulèvement écologique. Dépasser notre impuissance collective (Seuil, 2023).

« Dans cet essai, Camille Étienne identifie les mythes qui nous entravent : éco-anxiété, fracture générationnelle, déclic, fausses peurs. Les paniques morales n’ont qu’un dessein : nous distraire de la peur qui devrait nous habiter et pourrait nous pousser à désobéir, ralentir ou cesser de coopérer. Elle défend une écologie libératrice, portée par une puissance collective et démocratique ».

Léa FALCO, Faire écologie ensemble. La guerre des générations n’aura pas lieu (Rue de l’Echiquier, 2023).

« Une soi-disant guerre des générations se fait jour entre des boomers qui minimisent, voire nient l’ampleur de la catastrophe climatique, et de jeunes militants écologistes, souvent accusés d’impatience ou d’extrémisme. Militante de la « génération climat », Léa Falco démontre dans cet essai concis et efficace à quel point ce clivage générationnel artificiel permet de maintenir un business as usual mortifère, tandis que les questions fondamentales s’accumulent : comment construire la transformation écologique ? Où, avec qui, contre qui ? Elle propose une grille de lecture de cette transformation, et des tactiques à adopter en tant que citoyen, dans sa vie professionnelle ou dans ses engagements politiques. Car le temps est venu de « faire écologie ensemble » pour bâtir une société soutenable ».

Christophe FOUREL, Clara RUAULT, « Écologie et révolution », pacifier l’existence. André Gorz/Herbert Marcuse : un dialogue critique (Les Petits Matins, 2022).

« Des textes inédits ou peu connus de deux pionniers de l’écologie politique, précédés d’une analyse sur la convergence de leurs pensées et l’actualité de celles-ci dans les combats d’aujourd’hui ».

Juan FRANCISCO SALAZAR, Céline GRANJOU, Matthew KEARNES, Anna KRZYWOSZYNSKA, Manuel TIRONI (dir.), Thinking with Soils. Material Politics and Social Theory (Bloomsbury, 2020).

Une nouvelle théorie sociale du sol, révélateur de l’intérêt croissant de la recherche en sciences sociales pour la matérialité. Une enquête et une exploration des transformations des socioécologies mais aussi des pratiques politiques et artistiques face au changement global.

Elina FRONTY, Vivantes. Des femmes qui luttent en Amérique latine (Dehors, 2023).

« Ce livre fait entendre des paroles de femmes qui luttent et œuvrent, depuis l’Amérique Latine, pour la liberté et pour la vie. Il réunit des textes d’approche théorique ou militante ou encore des poèmes dont l’unité réside dans le terme englobant d’”écoféminisme”. Ce terme permet de montrer la proximité entre les mouvements de femmes et ceux de protection de la nature, tous deux inscrits, dans l’espace latino-américain, dans des processus de décolonisation. Ainsi, en dénonçant l’organisation sexiste de la société, ces femmes mettent en lumière les rapports d’appropriation, d’oppression et de destruction qui organisent le monde actuel et qui affectent, d’une façon ou d’une autre, tous les territoires et tous les corps ».

Franck GALLAND, Guerre et eau. L’Eau, enjeu stratégique des conflits modernes (Robert Laffont,2021).

Un essai historique sur l’importance stratégique de la maîtrise des ressources en eau dans la conduite de la guerre, un enjeu de sécurité collective accentué par l’actuel bouleversement climatique.

François GEMENNE, L’écologie n’est pas un consensus. Dépasser l’indignation (Fayard, 2022).

« Alors que les circonstances devraient y conduire, l’écologie politique ne parvient pas à s’imposer comme la force politique dominante du XXIème siècle. Cet ouvrage essaie d’expliquer les raisons qui empêchent cela, et les limites de la démocratie représentative dans sa capacité à mener des politiques transformatrices pour le climat ou la biodiversité. La situation n’est pas désespérée pour autant : la démocratie ne se réduit pas aux élections, et l’ouvrage montre comme le changement peut advenir… sans passer par une “dictature verte” ».

François GEMENNE, Géopolitique du climat. Les relations internationales dans un monde en surchauffe (Armand Colin, 2021).

« Cet ouvrage vient montrer en quoi la coopération internationale, aussi imparfaite et laborieuse soit-elle, reste nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique, et pourquoi les enjeux soulevés par le climat redessinent les relations internationales. Car gouverner le climat, désormais, c’est aussi gouverner l’irréversible, ce qui passera notamment par des choix collectifs déterminants ».

François GEMENNE, Aleksandar RANKOVIC et l’Atelier de cartographie de Sciences Po, Atlas de l’anthropocène (Presses de Sciences Po, 2019).

Un ouvrage qui multiplie les points de vue et mobilise les sciences sociales et expérimentales pour montrer le caractère systémique des problèmes environnementaux qui surgissent de manière éparse. Il connecte les questions de réchauffement climatique, de chute de la biodiversité ou encore de pollution avec leurs conséquences sociales et politiques.

Katia GENEL, Jean-Baptiste VUILLEROD, Lucie WEZEL (dir.), Retour Vers La Nature ? Questions Féministes (Editions Le Bord de l’Eau, 2020).

Un aperçu des diverses manières de penser le lien entre féminisme, nature et domination, d’un point de vue pratique et théorique aujourd’hui. Le féminisme a souvent pensé ce lien dans la perspective d’une critique de la naturalisation de la domination mais les mouvements écoféministes revalorisent l’idée et la valeur de la nature, liant ainsi les luttes féministes et les luttes écologiques ou animales, tandis que les féminismes matérialistes insistent sur la domination des corps constitutive du capitalisme.

Haud GUEGUEN, Laurent JEANPIERRE, La perspective du possible. Comment penser ce qui peut nous arriver, et ce que nous pouvons faire (La Découverte, 2022).

« Ni prophétie, ni programme, prévision calculée ou utopie de papier, la perspective du possible proposée dans cet ouvrage entend dénaturaliser l’avenir en prenant au sérieux les potentialités du présent. Haud Guéguen et Laurent Jeanpierre renouvellent ainsi une tradition de pensée qui, puisant dans les oeuvres de Marx et de Weber, inspire la sociologie et la théorie critique depuis leurs origines. Ils montrent sa fécondité pour cartographier les possibles avec rigueur et penser stratégiquement la question de leur actualisation. Le dernier siècle a séparé et souvent opposé l’utopie, les sciences de la société, la critique sociale et l’émancipation, pourtant unies chez les socialistes révolutionnaires. Il s’agit de les rassembler à nouveau pour restaurer les conditions de l’espérance. Tel pourrait bien être, aujourd’hui, l’antidote à la fois savant et politique à l’impuissance de la critique et des gauches ».

Paul GUILLIBERT, Terre et capital. Pour un communisme du vivant (Editions Amsterdam, 2021).

« S’appuyant sur une lecture conjointe du marxisme et des humanités environnementales, Paul Guillibert défend une philosophie sociale de la nature pour démontrer que la préservation de la biosphère est devenue une condition nécessaire à l’émancipation ».

Jean HAENTJENS, Comment l’écologie réinvente la politique. Pour une économie des satisfactions (Rue de l’échiquier, 2020).

L’auteur propose une méthode politique fondée sur l’analyse des « systèmes de satisfaction » qui ont précédé et préparé l’actuelle société de consommation pour élaborer un cadre de pensée à même d’accompagner une société compatible avec les limites de la planète.

Judith Nora HARDT, Cameron HARRINGTON, Franziskus VON LUCKE, Adrien ESTÈVE, Nicholas P. SIMPSON (dir.), Climate Security in the Anthropocene. Exploring the Approaches of United Nations Security Council Member-States (Springer, 2023).

« Étude systématique des différentes conceptions de la sécurité climatique et des réponses politiques apportées par les membres du Conseil de sécurité des Nations unies. Cadre et méthodologie innovants qui utilisent de multiples approches de la sécurité, notamment traditionnelle, humaine et écologique ».

Matthew T. HUBER, Climate Change as Class War. Building Socialism on a Warming Planet (Verso, 2022).

« La crise climatique n’est pas principalement un problème de “croyance scientifique” ou d’”empreinte carbone” individuelle — c’est un problème de classe enraciné dans le fait de savoir qui possède, contrôle et profite de la production matérielle. Il faudra donc une lutte des classes pour le résoudre. Huber évalue le Green New Deal comme une première tentative de canaliser les intérêts matériels et écologiques de la classe ouvrière et préconise de renforcer le pouvoir des syndicats dans le système énergétique même, qui doit être radicalement transformé. Comme dans les mouvements socialistes classiques du début du 20ème siècle, la victoire dans la lutte pour le climat devra être internationaliste et basée sur une forme de solidarité planétaire de la classe ouvrière ».

Romain JEANTICOU, Terres de luttes (Seuil, 2023).

« Où et pourquoi se mobilise-t-on aujourd’hui en France ? Il existe, dans certains territoires, une tradition de lutte spécifique qui s’est ancrée localement et se perpétue. Du littoral breton aux banlieues parisiennes, de la campagne basque aux universités lyonnaises en passant par l’archipel guadeloupéen, le journaliste Romain Jeanticou est allé à la rencontre de celles et ceux qui mènent ces combats. À travers sept territoires et des dizaines de récits intimes et politiques, l’auteur dresse un tableau vivant de l’évolution du militantisme ».

Maya JEGEN, L’État face à la crise environnementale (Presses de l’université de Montréal, 2022).

« Devenu une arène où les controverses politiques pullulent, entre ceux qui croient que le marché génère les meilleures solutions et ceux qui déplorent l’absence de réponse politique, l’État demeure l’institution la plus puissante pour coordonner les actions des êtres humains. Ce livre défend ainsi la thèse qu’il joue un rôle clé dans la protection de la planète. Mais face à une crise environnementale dont l’issue pourrait être catastrophique, les obstacles politiques sont nombreux et le temps est compté ».

Salvador JUAN, La démocratie contre l’écologie ? Les obstacles sociaux à la transition écologique et solidaire (Le bord de l’eau, 2022).

« La démocratie du productivisme est celle du marché libre s’opposant à l’écologie à la fois par l’abondance des modèles de consommation et par divers obstacles culturels, sociaux, politiques, économiques, démographiques ou technologiques ».

Giorgos KALLIS, Éloge des limites. Par-delà Malthus (Puf, 2022).

« La thèse défendue dans cet ouvrage peut sembler paradoxale : le monde est abondant mais nous ne pouvons nous construire et nous épanouir qu’avec l’autolimitation. Ce sont nos désirs illimités qui font surgir les limites. À partir de la lecture de Malthus, Giorgos Kallis montre que, contrairement à la doxa, Malthus était un « prophète » de la croissance : il n’existait pour lui aucune limite naturelle à la production alimentaire. Il n’était pas non plus opposé à la croissance démographique, si celle-ci était précédée de la croissance de la production alimentaire. La différence entre croissance arithmétique de la production alimentaire et géométrique de la population signifiait pour lui que la population ne peut croître longuement sans régulation. Pour ses successeurs, seul un accroissement de la production permettrait de s’affranchir de la rareté. Mais ce serait reproduire l’illusion malthusienne, car le progrès technologique accroit nos besoins à son rythme. Avec l’économie néoclassique, c’est la technologie qui joue le rôle que jouait pour Malthus la production alimentaire. Héraut de la décroissance, Giorgos Kallis nous propose ici un manifeste pour une autolimitation et une transformation de la société ».

Duncan KELLY, Politics and the Anthropocene (Polity Press, 2019).

« Si la politique reste une affaire à court terme régie par les cycles électoraux, pourrait-on y intégrer un sens anthropocène du temps, de la valeur et de la prospérité, modifiant ainsi des conceptions établies de longue date sur l’abondance, l’énergie et la croissance ? L’Anthropocène est-il à ce point disruptif qu’il n’est plus qu’un signe avant-coureur de la catastrophe écologique, ou la politique moderne peut-elle s’adapter en repensant les anciens débats sur les États, les territoires et les populations ? ».

Eleana J. KIM, Making Peace with Nature. Ecological Encounters along the Korean DMZ (Duke University Press, 2022).

« La zone démilitarisée coréenne (DMZ) est interdite à toute occupation humaine depuis près de 70 ans. Pendant cette période, des formes de vie biodiversifiées se sont épanouies, bénéficiant d’une guerre non résolue. S’appuyant sur un travail de terrain ethnographique avec des écologistes, des scientifiques et des résidents locaux, Kim démontre comment les écologies humaines et non humaines interagissent et se transforment dans des espaces définis par la guerre et la militarisation. Ce faisant, Kim recadre la paix en s’éloignant d’une paix politique ou économique axée sur l’homme et en s’orientant vers une paix biologique, plus qu’humaine ».

Naomi KLEIN, Rebecca STEFOFF, Vaincre l’injustice climatique et sociale. Feuilles de combat à l’usage des jeunes générations (Actes Sud, 2021). Traduction par Cédric Weis.

Face au constat que la Terre ne sera plus habitable pour toustes dans quelques décennies, l’essayiste et militante partage ses outils politiques, stratégiques avec les jeunes qui se mobilisent pour un futur désirable : « comment en sommes-nous arrivés là ? Comment déjouer les pièges tendus par les principaux pollueurs/destructeurs de la planète et leurs complices ? ».

Catherine LARRERE, L’écoféminisme (La Découverte, 2023).

« Écoféminisme : Des féministes s’inquiètent d’un amalgame des femmes et de la nature, et du risque d’essentialisme qu’il comporte. Des écologistes ne voient pas pourquoi les femmes seraient plus portées à s’occuper d’une écologie qui est l’affaire de tous. On peut parler d’écoféminisme là où se rencontrent luttes écologiques et luttes des femmes, un peu partout dans le monde. Ces mouvements sont tellement divers qu’il est impossible de leur attribuer une doctrine unique. Mais ils ne sont pas le fruit du hasard : ils répondent à la double oppression qui frappe les femmes et la nature. Enquêter sur ces mouvements conduit à étudier le cadre culturel et historique de cette double oppression. Les trois domaines concernés sont la nature, le social et la politique ».

Cy LECERF MAULPOIX, Écologies déviantes. Voyage en terres queers (Cambourakis, 2021).

« Tout à la fois voyage, enquête, cheminement personnel, réflexion politique sur l’articulation des luttes contemporaines, ce livre de Cy Lecerf Maulpoix, journaliste engagé dans les luttes LGBTQI et pour la justice climatique, nous entraîne dans les jardins anglais de l’artiste Derek Jarman, de l’écrivain socialiste Edward Carpenter, du Bloomsbury Group, sur les traces des Radical Faeries de l’Arizona à San Francisco jusqu’aux zones de cruising des lisières des grandes villes. Parce qu’il met au jour des généalogies oubliées, ce texte permet de reconnaître la dette de l’écologie politique à ces précurseurEUSEs déviantEs. À l’heure où chacunE est concernéE par les enjeux écologiques planétaires, ce livre nécessaire propose de nouvelles pistes militantes et trace une ligne de crête sur laquelle construire, à partir de perspectives minoritaires, un mouvement réellement inclusif ».

Frédéric LEGAULT, Alain SAVARD, Arnaud THEURILLAT-CLOUTIER, Pour une écologie du 99%. 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme (écosociété, 2021).

« Tout le monde serait vert, de Trudeau à Macron, en passant par Amazon et Total! Comment expliquer alors l’accélération dramatique de la crise écologique? Si l’humanité subit déjà la violence des changements climatiques, nous ne sommes pas tous égaux devant ce fléau. Il est temps d’identifier les véritables pollueurs et les faux alliés pour enfin opérer un virage écologique vital. Et pour dépasser le consensus vert pâle qui vante le marché du carbone ou les technologies vertes, il faut poser la question taboue : celle de la sortie du capitalisme ».

LE GRAND CONTINENT, Politiques de l’interrègne — Chine, Pandémie, Climat (Gallimard, 2022).