pour la lutte sociale

BLOG COLLECTIF - L.N Chantereau, Olivier Delbeke, Robert Duguet, Alexis Mayet, Luigi Milo, Vincent Presumey ...

Publié le 14.02.2026 à 18:15

Nombreux soutiens à l’athlète ukrainien Geraskevych face au CIO.

aplutsoc

Publié le 14.02.2026 à 17:56

Municipales 2026 : la gauche radicale, moins désunie qu’il n’y paraît. Par Nos Révolutions.

aplutsoc

Publié le 14.02.2026 à 12:00

Comment briser la tenaille et imposer l’unité pour gagner. Editorial du 14 février 2026.

aplutsoc

Publié le 12.02.2026 à 10:11

Tribune perpignanaise du 11 février 2026, par Ghislaine Zaparty.

aplutsoc

Publié le 15.02.2026 à 09:24

L’appel du Comité français du RESU à manifester le 21 février.

Publié le 14.02.2026 à 18:15

Nombreux soutiens à l’athlète ukrainien Geraskevych face au CIO.

Des athlètes, des mineurs, des travailleurs du secteur de l’énergie et des syndicalistes ont exprimé leur soutien à l’athlète ukrainien Geraskevych.

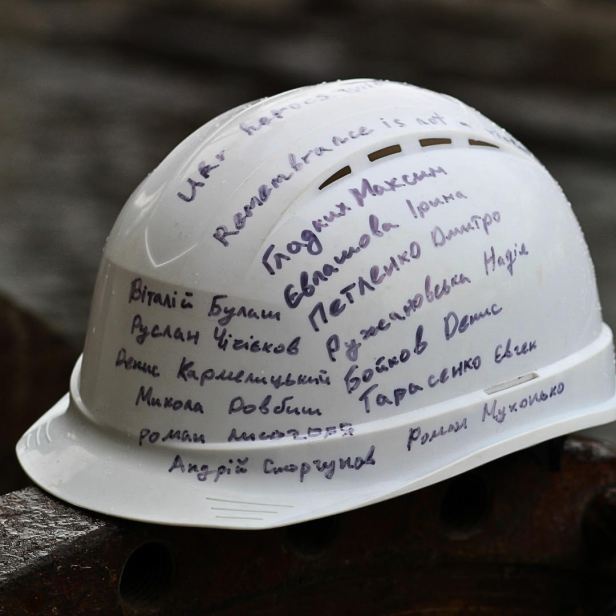

Les employés et les membres de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine KVPU ont apporté leur soutien à l’athlète ukrainien de skeleton Vladislav Geraskevych. Ce dernier a été suspendu par le Comité olympique pour les Jeux olympiques de 2026 en raison du port d’un casque commémoratif orné de photos d’athlètes ukrainiens morts aux mains des occupants russes.

En signe de solidarité avec l’athlète, les mineurs, les ingénieurs énergétiques et les employés des autres unités de production de DTEK portaient des casques affichant les noms de leurs collègues tués par des terroristes russes alors qu’ils travaillaient à la centrale thermique et dans les mines : Maksym Gladkykh, Iryna Yevlashova, Nadiya Ruzhanovska, Dmytro Petlenko, Denys Boykov, Yevhen Tarasenko, Vitaliy Bulash, Ruslan Chichiyekov, Denys Karmelitsky, Mykola Dovbysh, Roman Lysohora, Andriy Smorgunov et Roman Mukhonko.

KVPU, 13 février 2026.

Les militaires de la 50e brigade d’artillerie indépendante des forces armées ukrainiennes ont apporté leur soutien à l’athlète de skeleton Vladyslav Geraskevych et aux athlètes de l’équipe olympique ukrainienne, dont les exploits rappellent au monde les victimes des violences russes. Ils ont publié des photos commémoratives sur la page Facebook de la brigade.

Sur les photos, les soldats tiennent une feuille de papier blanche sur laquelle on peut lire : « Le souvenir n’est pas une violation. »

Vladyslav Geraskevych a été disqualifié mais serait autorisé à porter un brassard noir. Il a fait appel de sa disqualification- audience aujourd hui 10 heures

Par ailleurs le président Zelensky l’a décoré (l’Ordre de la Liberté) et la banque Monobank lui a offert une prime de 1 million de UAH.

Par ailleurs, le CIO a vendu des T-shirts souvenirs ornés de motifs nazis et du logo des Jeux olympiques russes. Le Comité international olympique a proposé à la vente sur sa boutique en ligne officielle des t-shirts commémorant les Jeux olympiques de 1936, organisés en Allemagne nazie. On y trouve également des t-shirts des Jeux olympiques de Russie de 2014. Le 12 février, le site web du CIO indiquait que les T-shirts sur Berlin étaient épuisés, et le lendemain, le 13 février, les souvenirs arborant l’emblème nazi avaient disparu du site.

Patrick Le Tréhondat, 13 février 2026.

Publié le 14.02.2026 à 17:56

Municipales 2026 : la gauche radicale, moins désunie qu’il n’y paraît. Par Nos Révolutions.

Présentation

Nous reproduisons au titre de la discussion cet article paru sur le site Nos Révolutions publié par des militants communistes qui « visent à tisser à nouveau les liens indispensables entre le courant d’idées communiste et les multiples luttes pour l’émancipation qui agitent notre pays ». Nous répondrons ensuite à ces camarades sur les conditions, selon notre point de vue, de la possibilité de gagner.

Document

Pour les élections municipales 2026, différentes stratégies sont promues au sein de la gauche radicale. La France Insoumise assume un relatif isolement dans la plupart des grandes métropoles, en portant des listes sous ses couleurs. Le PCF quant à lui, au-delà de la reconduction de ses municipalités sortantes, défend souvent le principe d’unions de la gauche très étendues, pouvant parfois aller du NPA-Anticapitaliste à Place Publique.

De fait, les débats militants tournent souvent autour de ces orientations nationales, la polémique se concentrant autour des situations les plus absurdes. Les militant·es PCF reprochent aux insoumis·es des listes concurrentes dans des villes communistes, à l’instar de Montreuil (93), Gennevilliers (92), Échirolles (38), Vénissieux (69)… y compris dans des cas où la droite et l’extrême-droite menacent.

Du côté des insoumis·es, plusieurs alliances du PCF font débat, à l’image de Rouen (76) avec le soutien au socialiste droitier Nicolas Mayer-Rossignol ou encore Dunkerque (59), où la candidature de Patrice Vergriete (ex-ministre de Macron) rassemble du PCF jusqu’à LR !

Avec de telles épines dans le pied, ajoutées au contexte national d’éclatement du Nouveau Front Populaire, il n’est pas étonnant que dans de nombreuses villes, malgré les espoirs des habitant·es et militant·es locaux, l’union n’ait pu se réaliser.

Pourtant, loin d’être des exceptions, des listes réunissant au moins les deux principales forces de la gauche radicale (LFI et PCF) existent bel et bien ! La rédaction de Nos Révolutions a pu en répertorier plus d’une centaine, réparties dans toutes les régions du pays.

Ces unions, invisibilisées par les états-majors et le commentaire médiatique national, donnent à voir la consolidation de dynamiques d’union à la base de la gauche radicale, parfois incluant aussi EELV, le PS, le NPA…

Ainsi à Vaulx-en-Velin (69), les communistes soutiendront un insoumis contre la maire sortante Hélène Geoffroy, figure droitière du PS. À l’inverse à Tulle (19), ville dont François Hollande fut maire, les insoumis soutiendront une tête de liste communiste contre le PS sortant. De nombreux maires communistes seront aussi soutenus par les insoumis, comme à Grigny (91), Dieppe (76), Gentilly (94), Saint-Martin-d’Hères (38), Ivry-sur-Seine (94), Fontaine (38), Corbeil-Essonnes (91), Fontenay-sous-Bois (94), Bagneux (92)…

Enfin, notons que ces unions se construisent souvent face à la droite et l’extrême droite. À Fréjus (06), une liste d’union derrière une candidate communiste s’opposera au maire sortant RN. À Yerres (91), Nicolas Dupont-Aignan fera face à la gauche unie derrière une candidate LFI. À Montauban (82), communistes et insoumis·es sont alliés à un candidat Génération·s, face à une liste RN soutenue par la maire sortante.

Pour ces municipales 2026, la gauche radicale – et même, parfois, la gauche dans son ensemble – est donc moins désunie qu’il n’y paraît ! Autant de dynamiques de terrain à conforter, dans la perspective des seconds tours, des mouvements sociaux et de l’élection présidentielle à venir.

La liste des alliances

Ci-dessous, se trouve la liste des alliances soutenues à minima par le PCF et LFI, classée par régions et département. Elle présente la couleur politique de la tête de liste (lorsque celle-ci est membre d’un parti), le nom de la ville et le nombre d’habitants.

Cette liste est amenée à évoluer en fonction de l’actualité. Elle est basée sur les déclarations des listes ou chefs de files des partis, ainsi que sur les articles de la presse locale. Elle est non-exhaustive et peut comprendre des erreurs. Il est possible de signaler une erreur ou un oubli en écrivant à contact@nosrevolutions.fr.

Total : 145 villes ; 4,368 millions d’habitants

Hors-Ile-de-France : 89 villes ; 2,511 millions d’habitants

Dernière mise à jour : 14 février 2026

01 – Ain

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Belley (9K)

03 – Allier

Candidat·e LFI : Vichy (23K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Cusset (13K)

04 – Alpes-de-Haute-Provence

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Sisteron (7K)

05 – Hautes-Alpes

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Briançon (10K)

09 – Ariège

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Pamiers (16K)

12 – Aveyron

Candidat·e LFI : Onet-le-Château (12K)

Candidat·e PS : Decazeville (5K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Rodez (23K), Aubin (3K)

13 – Bouches du Rhône

Candidat·e LFI : Meyrargues (3K)

Candidat·e PCF : Allauch (21K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Gardanne (21K)

14 – Calvados

Candidat·e PCF : Mondeville (10K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Hérouville-Saint-Clair (23K), Ifs (11K)

16 – Charente

Candidat·e LFI : Angoulême (41K)

17 – Charente-Maritime

Candidat·e PCF : Surgères (6K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Châtelaillon-Plage (6K), Aytré (9K)

19 – Corrèze

Candidat·e Génération·s : Brive-la-Gaillarde (47K)

Candidat·e PCF : Tulle (13K)

21 – Côte d’Or

Candidat·e PS : Quetigny (8K)

24 – Dordogne

Candidat·e LFI : Sarlat-la-Canéda (8K)

25 – Doubs

Candidat·e LFI : Pontarlier (18K)

27 – Eure

Candidat·e PCF : Vernon (25K)

28 – Eure-et-Loir

Candidat·e EELV : Chartres (38K)

29 – Finistère

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Dournanez (14K), Penmarch (5K)

30 – Gard

Candidat·e PCF : Alès (46K)

31 – Haute-Garonne

Candidat·e LFI : Castanet-Tolosan (15K)

Candidat·e Génération·s : Ramonville-Saint-Agne (15K)

33 – Gironde

Candidat·e EELV : Talence (46K)

Candidat·e Génération·s : Le Haillan (11K)

Candidat·e LFI : La Teste-de-Buch (27K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Le Bouscat (25K)

34 – Hérault

Candidat·e EELV : Castelnau-le-Lez (26K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Sète (45K), Lunel (26K), Juvignac (14K)

35 – Ille-et-Vilaine

Candidat·e PCF : Fougères (20K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Saint-Malo (47K), Vitré (18K), La Richardais (2K), Guipry-Messac (7K)

37 – Indre-et-Loire

Candidat·e LFI : Joué-lès-Tours(38K)

38 – Isère

Candidat·e PCF : Fontaine (22K), Saint-Martin d’Hères (37K), Saint-Marcellin (7K)

39 – Jura

Candidat·e LFI : Saint-Claude (8K)

Candidat·e EELV : Dole (23K)

44 – Loire Atlantique

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Saint-Nazaire (74K)

47 – Lot-et-Garonne

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Agen (32K)

48 – Lozère

Candidat·e LFI : Mende (12K)

50 – Manche

Candidat·e PS : Saint-Lô (19K)

57 – Moselle

Candidat·e LFI : Woippy (14K), Hagondange (9K)

Candidat·e PCF : Sarreguemines (20K)

59 – Nord

Candidat·e LFI : Faches-Thumesnil (18K), Cambrai (31K), Wattrelos (40K), Maubeuge (28K)

Candidat·e PS : Ronchin (19K), Leffrinckoucke (4K)

60 – Oise

Candidat·e Génération·s : Beauvais (55K)

Candidat·e LFI : Chambly (9K)

Candidat·e PS : Liancourt (6K)

61 – Orne

Candidat·e NPA-A : Alençon(25K)

62 – Pas-de-Calais

Candidat·e Génération·s : Béthune (25K)

66 – Pyrénées-Orientales

Candidat·e LFI : Estagel (2K)

67 – Bas-Rhin

Candidat·e EELV : Sélestat (19K)

69 – Rhône

Candidat·e EELV : Oullins-Pierre-Bénite (38K)

Candidat·e LFI : Vaulx-en-Velin (53K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Rillieux-la-Pape (31K)

70 – Haute-Saône

Candidat·e LFI : Vesoul (15K)

71 – Saône-et-Loire

Candidat·e PCF : Mâcon (35k)

76 – Seine Maritime

Candidat·e EELV : Fécamp (17K)

Candidat·e PCF : Bolbec (11K), Dieppe (27K)

77 – Seine-et-Marne

Candidat·e LFI : Pontault-Combault (39K), Montereau-Fault-Yonne (22K)

Candidat·e PCF : Dammarie-lès-Lys (23K)

Candidat·e PS : Nanteuil-lès-Meaux (7K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Bussy-Saint-Georges (27K), Vaires-sur-Marne (13K), Nemours (12K)

78 – Yvelines

Candidat·e LFI : Plaisir (31K)

Candidat·e PCF : Limay (17K)

Candidat·e PS : Maisons-Laffitte (23K), Vélizy-Villacoublay (23K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Mantes-la-Ville (22K)

79 – Deux-Sèvres

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Niort (59K)

81 – Tarn

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Gaillac (16K)

82 – Tarn-et-Garonne

Candidat·e Génération·s : Montauban (62K)

83 – Var

Candidat·e PCF : Fréjus (59K), Saint-Raphaël (37K)

Candidat·e EELV : Hyères (55K), Draguignan (40K)

Candidat·e LFI : Vidauban (12K)

84 – Vaucluse

Candidat·e LFI : Avignon (92K)

Candidat·e PCF : Bollène (14K)

86 – Vienne

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Poitiers (89K)

87 – Haute-Vienne

Candidat·e ADS : Saint-Junien (11K)

88 – Vosges

Candidat·e EELV : Épinal (32K)

90 – Territoire de Belfort

Candidat·e FI : Belfort (45K)

91 – Essonne

Candidat·e EELV : Saint-Michel-sur-Orge (21K)

Candidat·e LFI : Évry-Courcouronnes (66K), Juvisy-sur-Orge (19K), Yerres (27K), Étampes (26K), Saintry-sur-Seine (5K)

Candidat·e PCF : Viry-Chatillon (30K), Corbeil-Essonnes (54K), Morsang-sur-Orge (21K), Grigny (26K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Crosne (9K), Montgeron (24K)

92 – Hauts de Seine

Candidat·e EELV : Boulogne-Billancourt (119K)

Candidat·e LFI : Meudon (46K)

Candidat·e Génération Écologie : Suresnes (48K)

Candidat·e PCF : Bagneux (44K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Rueil-Malmaison (82K), Antony (64K)

93 – Seine Saint Denis

Candidat·e LFI : Aulnay-sous-Bois (87K), Bondy (50K), Drancy (72K), Saint-Denis (182K), Noisy-le-Grand (72K), Neuilly-sur-Marne (39K)

Candidat·e PCF : Blanc-Mesnil (62K), Bobigny (56K), Noisy-le-Sec (45K), Sevran (52K), Montfermeil (28K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Gagny (40K)

94 – Val de Marne

Candidat·e LFI : Thiais (32K), La-Queue-en-Brie (12K), Valenton (14K)

Candidat·e PCF : Ivry-sur-Seine (65K), Joinville-le-Pont (20K), Gentilly (19K), Fontenay-sous-Bois (53K)

Candidat·e PS : Chennevières-sur-Marne (18K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Villeneuve-le-Roi (21K)

95 – Val d’oise

Candidat·e EELV : Taverny (27K)

Candidat·e LFI : Arnouville (15K), Ermont (29K)

Candidat·e PCF : Pierrelaye (10K)

Candidat·e Div. gauche / Citoyen·ne : Montmagny (15K)

Publié le 14.02.2026 à 12:17

Suite à l’affaire survenue à Lyon jeudi 13 février.

Jeudi soir 12 février à Lyon, un jeune homme militant d’extrême droite, Quentin D., a été battu et plongé dans un coma cérébral, dont il n’est pas sorti à cette heure. Ce samedi matin 14 février, les autorités judiciaires restent très prudentes quant à l’établissement des faits.

La version, qui circule et que reprennent la plupart des médias, est en effet la suivante : à Science-Po Lyon se tenait une réunion publique de LFI avec Rima Hassan ; l’organisation Némésis est venue faire de la provocation sous le slogan « islamo-gauchos dehors » ; un affrontement se serait produit avec des « Antifas » et Quentin D. serait resté à terre. Toutefois, les dernières informations font apparaître que Quentin D. a été secouru sur un trottoir très éloigné des lieux supposés de l’action, à une bonne demi-heure de marche.

Extrême droite et droite unie avec elle n’ont pourtant pas de doutes sur le story-telling : une meute de « gauchistes » aurait lynché Quentin D., et la Jeune Garde Antifasciste (JGA) serait compromise, ainsi que le SO de LFI. En fait, il n’est pas certain, à cette heure, que la JGA ait été de la partie, et il est certain que le SO de LFI qui protégeait directement la réunion de Rima Hassan n’est pas concerné.

Dans la journée de vendredi, la presse Bolloré, du Figaro au JDD, a commencé à appeler à la dissolution et l’arrestation des « Antifas », le RN s’est porté en première ligne de cette campagne, précisément calibrée politiquement : les « milices d’extrême gauche » doivent être dissoutes en tant qu’organisations « terroristes ».

De manière coordonnée, Radio Courtoisie, les égouts de la fachosphère et les SA de réseaux sociaux diffusent des photos du collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud (député LFI d’Avignon et dirigeant de La Jeune Garde Antifasciste, organisation dissoute par le ministre de l’Intérieur Retailleau en mai dernier et en pleine procédure de recours contre cette dissolution), Jacque-Elie Favrot, désigné comme le « meurtrier de Quentin », avec appels à peine voilés à s’emparer de lui et le lyncher.

Quatre points sont clairs et doivent être expliqués, car les situations de provocations demandent la clarté politique.

D’abord, la campagne qui s’amorce a pour cible l’État de droit : la criminalisation de l’antifascisme comme « terrorisme », c’est ce que préconisent et mettent en œuvre Trump et Vance.

Si les faits sont survenus par suite de la provocation de Nemesis, alors c’est une provocation d’extrême droite qui en est à l’origine. Nemesis (à ne pas confondre avec « Nous Vivrons » avec qui bien des courants l’amalgament) est un groupe « identitaire » raciste spécialisé dans la provocation soi-disant « féministe », consistant à présenter musulmans, migrants et OQTF comme le principal danger envers les femmes, et tentant de se faire agresser par des manifestants hommes dans le but de photographier la scène. Quentin D., selon toute probabilité, faisait partie du SO bien masculin accompagnant ces prétendues « féministes », dont la provocation a cette fois-ci plus que bien marché, conduisant à le mettre entre la vie et la mort…

Si le groupe qui s’est affronté avec le SO de Némésis était composé d’ « Antifas », alors le dérapage grave qu’il aurait commis pose la question politique de l’auto-proclamation et de la spécialisation de groupes « antifas ». De jeunes militants, et militantes, veulent sincèrement protéger la masse des jeunes et des organisations ouvrières des attaques de l’extrême droite, mais l’auto-proclamation et la spécialisation auto-attribuées d’organisations, qui ne sont pas des organisations de masse, non dans l’antifascisme en général qui nous appartient à toutes et à tous, mais dans la protection et l’affrontement physiques, voire le « sport » antifa, sont porteuses de dérives.

Cependant, ces jeunes et ces groupes n’en sont pas les premiers responsables et ils auraient toute leur place dans un mouvement de masse et à son service. C’est la responsabilité du mouvement ouvrier et des organisations démocratiques et féministes dans leur ensemble, d’organiser des Services d’ordre de masse, féminisés, maîtrisés et fermes. Cette culture de SO sérieux est à reconstruire ou à construire, et ceci fait partie de l’action politique plus générale réalisant l’unité pour gagner contre la V° République, Macron, le RN et l’union des droites.

Publié le 14.02.2026 à 12:00

Comment briser la tenaille et imposer l’unité pour gagner. Editorial du 14 février 2026.

Dans son billet du 11 février sur les élections municipales à Perpignan, notre camarade Ghislaine Zaparty explique comment la liste « Perpignan Autrement » se profilait comme la plus à même de contester l’appartenance de la mairie au RN par une dynamique citoyenne et unitaire qui englobait le PS, le PCF, l’Après, Debout ! et plusieurs associations et regroupements locaux, mais aussi comment cette dynamique possible a été « cassée » par l’intervention des chefs et des émissaires du PS au niveau régional (Carole Delga) et de Place publique, et l’on sait depuis qu’un rapprochement entre la liste Perpignan Autrement maintenue et la liste formée autour de LFI est compromis par le souhait de ralliement complet exprimé par LFI.

Histoire perpignanaise ? Nullement. Pas plus que n’est spécifiquement perpignanais l’indifférence, l’irresponsabilité, de nombreuses directions politiques de gauche à ce « détail » que serait… la présence du RN au pouvoir.

Ce qui est raconté là est national et les élections municipales, loin d’être seulement « locales », sont conditionnées par ces divisions anticipant sur la présidentielle et dont la fonction objective réelle, disons-le, après avoir été de maintenir au pouvoir les gouvernements successifs de Macron, illégitimes et minoritaires, devient celle de faire gagner la droite et l’extrême droite, néanmoins non majoritaires dans le pays.

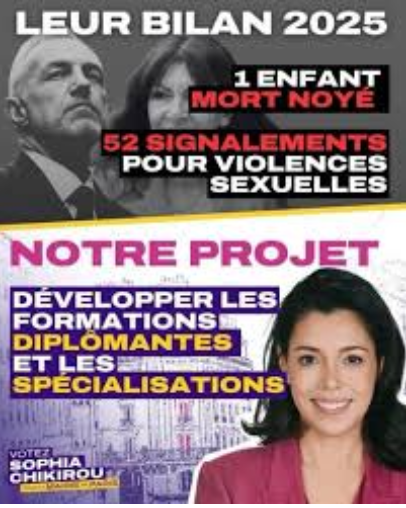

La direction de LFI, autour de Mélenchon, Chikirou, Bompard et le POI, est explicitement engagée dans une campagne forcenée de division se nourrissant de ce que le PS ne vote plus de censures contre les gouvernements Macron/Lecornu. Mais la vraie raison invoquée par J.L. Mélenchon, qui travaille à se retailler une stature de président en allant voir les patrons de PME, est la politique internationale : il faudrait faire « la paix en Ukraine » en laissant les zones occupées à la Russie, à la russification et au génocide qui pointe, et désigner « l’Europe », et non Trump et Poutine, comme le principal danger de guerre dans le monde. L’affiche ci-dessous est totalement étrangère au mouvement ouvrier et à la démocratie :

De l’autre côté, en une remarquable symétrie, monte la rumeur médiatique : et si le sauveur était … François Hollande !? L’accoucheur de Macron, celui dont on pensait qu’au pouvoir, il ne pouvait pas décevoir plus que ses prédécesseurs, mais qui a réussi à mettre le PS au bord de la liquidation, est présenté par une insistante rumeur comme l’alternative – l’alternative à quoi ? À Mélenchon.

En fait, Mélenchon lui-même appelle ouvertement de ses vœux une candidature Hollande. Il est évident qu’elle ferait son jeu. L’affaiblissement de Glucksmann, qui n’avait eu une existence que temporaire lorsque le PS l’avait appuyé en 2024, et l’annonce d’une candidature Guedj, sont autant d’épiphénomènes censés lui paver la voix.

Hollande ou pas Hollande, de quoi Hollande est-il le nom ?

De la liquidation non pas tant du PS que des espoirs de victoire nés de la victoire effective qu’a été la formation du NFP, l’échec à la tentative de gouvernement Macron/Bardella, et sa majorité relative dans ce qui est encore la présente Assemblée nationale.

Mélenchon et LFI d’un côté (tendant les bras au PCF pour cause de convergence sur la politique internationale), le spectre de Hollande et tout ce qu’il représente de l’autre, forment comme une tenaille, entre les bras de laquelle, pour l’heure, la primaire unitaire annoncée pour le 11 octobre prochain apparaît compliquée, les grandes manœuvres de Hollande et son monde étant engagées pour que le PS n’en soit pas, ou le moins possible.

Dans ces conditions, on notera le peu d’intérêt d’une petite primaire opposant principalement Ruffin à Tondelier (avec Autain à son tour prise dans cette petite tenaille là !). Naturellement, ses partisans unitaires disent qu’il faut l’unité de la gauche et donc une primaire. Ils ont raison, mais la question clef n’est pas là.

La question clef, c’est : comment desserrer cette tenaille entre un pôle « LFI » et un pôle, désigné comme « PS » par le précédent, mais qui est plutôt un pôle « Hollande et tout le passé avec lui », tenaille dont chacun comprend qu’elle conduit mécaniquement à la victoire du RN et de l’union des droites ?

Les militants politiques de gauche, y compris « radicale », y compris « d’extrême gauche » dans la mesure où ceux-ci coupent le « mouvement social » des « manœuvres électorales », cherchent et s’inquiètent, et n’ont aucune issue devant cette division, que ce soit dans beaucoup d’élections municipales ou dans les élections présidentielles de 2027. Et effectivement, il n’y a aucune issue dans ce cadre !

L’issue est là pourtant, mais sur un autre plan.

Qu’est-ce qui a fait que la réélection de Macron, en 2022, était hypothéquée dès le départ, que le « président-Jupiter » ne pouvait plus restaurer un régime autoritaire illibéral dans ce pays ?

Les grandes poussées vers l’affrontement social central des Gilets jaunes et des retraites.

Qu’est-ce qui a cassé la tentative de Macron de se restaurer en tant que président fort infligeant à la société une défaite à la Thatcher ?

Les 6 mois de mouvement de défense des retraites de 2023.

Qu’est-ce qui a interdit à la division de prévaloir dans les jours qui ont suivi la dissolution ?

Le poids de ces rapports de force sociaux et la volonté des couches militantes impliquant la pression syndicale en ce sens, imposant le NFP et empêchant ainsi une majorité RN à l’été 2024.

Qu’est-ce qui a fait tomber Barnier ?

Pas les combinaisons parlementaires, mais la poussée sociale qui montait notamment avec la grève dans l’enseignement public le 5 décembre 2024.

Qu’est-ce qui a fait tomber Bayrou puis contraint Lecornu à des reculs partiels sur les retraites, l’Assurance chômage, le « choc des savoirs » au collège ?

Le mouvement vers le 10 septembre 2025 et les grèves de septembre 2025.

Question complémentaire essentielle : qu’est-ce qui, à chaque fois, a manqué pour que la victoire partielle, la limitation des dégâts, ne se transforme en renversement de Macron et en victoire totale ?

La centralisation nationale des vagues montantes contre l’exécutif, combinant grève générale et manifestation centrale.

Pourquoi cela ne s’est-il jamais produit alors que cela s’est dessiné, a affleuré à plusieurs reprises ?

Parce que si cela s’était produit, on avait, rapidement, le renversement de Macron, au profit, non pas du RN comme disent le craindre certains, mais de l’effondrement du régime de la V° République en crise, on allait vers la combinaison entre mouvements sociaux et assemblée constituante. C’est ce que nous voulons à Aplutsoc, mais c’est ce que les directions politiques existantes, et parmi elles les directions politiques des organisations syndicales, craignent par-dessus tout.

Les directions syndicales ont à chaque fois fait le choix non pas syndical, mais politique, de ne pas accomplir le dernier pas vers la généralisation et la centralisation des affrontements sociaux.

Depuis la formation du gouvernement dit « Lecornu II », elles ont tellement peur de la centralisation qu’elles n’appellent même plus à des journées d’action nationale, lesquelles ont souvent servi, auparavant, à se substituer à la centralisation nécessaire, et à faire durer. L’unité réalisée dans l’intersyndicale est ainsi retournée en son contraire, en cadre contraignant pour ne rien faire tout en participant à un « dialogue social » plus rétréci pourtant que jamais.

Ainsi, l’occasion s’en serait présentée lors de la niche parlementaire du 20 janvier où LR a tenté de mettre en cause le 1° mai et a échoué : une action de masse ce jour-là aurait indiqué ce qui aurait été possible contre tout le budget Lecornu !

Une action syndicale nationale et centrale contre ce budget a été, de fait, abandonnée ; or, elle aurait créé les conditions d’une censure ne faisant nullement le jeu du RN et de la droite, orientée vers cette destruction de la V° République, cette réalisation de la démocratie qui est la véritable issue politique.

Dans moins d’un mois, le 8 mars, journée internationale de lutte pour l’émancipation des femmes de la domination masculine, serait à nouveau l’occasion d’une action nationale centralisée, et la cause féminine en donne mille motifs. Mais comme il se trouve que cette année le 8 mars tombe un dimanche, l’appel, réalisant une très large unité et c’est très bien, s’en tient à la « grève féministe » … le dimanche. Une manifestation nationale le samedi ou une grève sur les lieux de travail le lundi aurait été possible avec un appel national clair, mais cela là encore aurait sans doute remis au premier plan l’idée d’un affrontement social central, n’est-ce pas ?

Dans l’enseignement public, première victime du budget Macron/Lecornu avec 4000 suppressions de postes, les mobilisations locales ont commencé, qui, toutes, soulèvent évidemment la question du ministère, donc de la centralisation/généralisation. Le rectorat de Paris a déjà été envahi par une centaine de manifestants. Dans un communiqué commun, toutes les organisations syndicales (sauf FO) appellent à multiplier ces actions et annoncent se revoir début mars, après la fin des périodes étalées de congés : grève et manifestation au ministère ne doivent-ils pas être envisagés alors et dès maintenant ?

Une vague de destructions des emplois, notamment des emplois industriels, s’abat sur le monde du travail. À chaque fois les élus locaux cherchent à opérer le moins douloureusement possible les plans dits sociaux, en fait plans de licenciements, pendant que les sections syndicales cherchent à élaborer des plans de maintien de l’activité et donc des « repreneurs ». Dans certains cas la reprise par les travailleurs eux-mêmes est envisagée, comme cela commence à se discuter à Erasteel (Commentry). Mais à chaque fois, on se heurte à la question politique : la mesure élémentaire, démocratique, serait la mise sous séquestre des terrains, des locaux et des machines-outils, mais il nous faut un gouvernement pour faire cela. Les « plans sociaux » posent la question du pouvoir.

La résolution de cette question n’est pas hors de portée.

Pour aller de l’avant, et réaliser à nouveau l’unité pour gagner, la voie est dessinée dans les paragraphes précédents : la défense des droits sociaux, le combat pour l’émancipation des femmes, la défense du service public, la défense des emplois, sont autant de terrains, et il y en a d’autres, où la centralisation contre le pouvoir central peut et doit s’imposer.

C’est sur ce plan-là qu’est l’issue, et c’est tout à fait réaliste.

Donc, appuyer sur le carburant des luttes sociales réelles, de leur unification, leur généralisation, leur centralisation. Chaque fois qu’elles prennent le devant, comme ce fut encore le cas début décembre 2024 comme en septembre 2025, le RN passe soudainement aux abonnés absents. Les luttes sociales sont politiques : leur centralisation contre le pouvoir et le patronat conduit au changement de régime. Au passage, l’unité dans des primaires peut être imposée, mais elle peut aussi aller plus loin, se dépasser, car l’issue véritable ne passe pas par des élections présidentielles, mais par la sortie de ce régime.

Aplutsoc estime pouvoir et devoir se rendre utile en agissant pour cette issue, tout en développant la discussion sur l’internationalisme et la guerre, car il ne peut pas y avoir de radicalité sociale si on soutient de fait les objectifs de guerre de Poutine et si l’on masque la convergence Trump/Poutine. Clarifier ces questions, c’est aussi cela, déblayer la voie à l’affrontement social et politique. D’ailleurs, la meilleure arme de propagande contre le RN est qu’il est le parti de Trump et de Poutine. Il serait dommage de s’en priver !

Le 14/02/2026.

Publié le 12.02.2026 à 10:11

Tribune perpignanaise du 11 février 2026, par Ghislaine Zaparty.

Depuis plus d’un an, des citoyen·nes, des militant·es et des forces politiques se sont engagé·es dans le collectif « Perpignan Autrement » pour construire une alternative populaire crédible. Ils et elles construisent patiemment un projet citoyen ancré dans les luttes sociales, animé par l’ambition de confier le pouvoir local à celles et ceux qui vivent la ville.

– Conscient.es que face à l’urgence démocratique, sociale et écologique, le collectif porte un projet politique de rupture avec les logiques d’abandon et d’injustice qui minent Perpignan.

– Conscient.es que face à la montée de l’extrême droite, la mobilisation antifasciste et la défense des droits fondamentaux ne peuvent se réduire à des calculs d’appareil ou à des arrangements de sommet.

Début septembre 2025, le collectif a choisi, dans un processus démocratique innovant, sa tête de liste pour les municipales de Perpignan : Mathias Blanc.

Dès 2024, cette démarche unitaire est proposée largement à toutes les composantes du camp progressiste.

Refusée par LFI, EELV 66 et Génération.s 66 : la dynamique enclenchée leur semblait trop ouverte, notamment aux organisations du centre gauche (PRG, anciens colistiers de la liste conduite par Mme Ripouill). Ce refus a contribué à fragmenter inutilement le camp progressiste.

Dans le même temps, Raphaël Glucksmann a choisi de soutenir rapidement le binôme Agnès Langevine (Place Publique) – Annabelle Brunet, élue issue de la majorité pujoliste, contre l’avis majoritaire des militant·es de PP 66, illustrant un décalage profond entre les décisions nationales et les réalités locales.

Pour beaucoup de militant.es, électrices et électeurs de gauche, le retrait d’Agnès Langevine au second tour des élections 2020, au profit de la liste de droite conduite par Jean-Marc Pujol, a été vécu comme une rupture stratégique grave, brouillant durablement les repères politiques face à la droite locale.

Jean-Marc Pujol, ancien maire et figure importante du Cercle algérianiste, laboratoire de l’idéologie d’« union des droites », incarne une orientation politique jugée incompatible avec un projet de transformation sociale, démocratique et émancipatrice tel que porté par « Perpignan Autrement ».

Peut-on prétendre combattre le RN en diluant les repères politiques, en confondant les lignes de clivage et en sacrifiant les valeurs de gauche au nom d’arrangements électoraux sans cohérence ?

L’offre portée aujourd’hui par A. Brunet et A. Langevine apparaît ainsi comme un front défensif de circonstance : un projet fragile, flou et dépourvu d’ambition transformatrice, réduit à un « barrage » dès le premier tour, qui risque davantage d’alimenter la défiance populaire que de reconstruire une alternative crédible.

La fédération catalane du PS avait pourtant envoyé un signal politique clair en validant largement la candidature de Mathias Blanc, en cohérence avec la dynamique citoyenne locale. Mais, à deux semaines du dépôt des listes, la direction nationale du PS a imposé un soutien à Agnès Langevine, contre l’avis majoritaire des militant·es catalan·es.

Ces recentrages droitiers de certaines directions nationales fragilisent et déstabilisent profondément la dynamique citoyenne engagée par « Perpignan Autrement », en ignorant le travail collectif mené sur le terrain depuis des mois.

Dans un communiqué du 10/02/2026, la liste « Perpignan, Changez d’air ! » (LFI, EELV et Génération.s) conduite par Mickaël Idrac invite « Perpignan Autrement » à les rejoindre.

Si la question de l’unité se pose légitimement, elle ne peut se construire sur des effacements politiques.

« Perpignan Autrement » porte un projet populaire, exigeant et cohérent, élaboré avec et par les habitant·es : démocratie participative réelle, budget participatif ambitieux, renforcement des services publics de proximité avec la création de centres de santé municipaux, et vision globale de l’aménagement urbain pour redonner vie au centre-ville et aux quartiers périphériques.

Oui, l’unité est un espoir pour sortir Perpignan de l’impasse actuelle. Elle doit cependant reposer sur un projet de transformation sociale, sur le respect des dynamiques citoyennes et sur l’intégration sincère du meilleur des propositions portées par chacune des deux listes perpignanaises de gauche.

Ghislaine Zaparty, le 11 février 2026.