12.02.2026 à 10:11

Tribune perpignanaise du 11 février 2026, par Ghislaine Zaparty.

aplutsoc

Texte intégral (785 mots)

Depuis plus d’un an, des citoyen·nes, des militant·es et des forces politiques se sont engagé·es dans le collectif « Perpignan Autrement » pour construire une alternative populaire crédible. Ils et elles construisent patiemment un projet citoyen ancré dans les luttes sociales, animé par l’ambition de confier le pouvoir local à celles et ceux qui vivent la ville.

– Conscient.es que face à l’urgence démocratique, sociale et écologique, le collectif porte un projet politique de rupture avec les logiques d’abandon et d’injustice qui minent Perpignan.

– Conscient.es que face à la montée de l’extrême droite, la mobilisation antifasciste et la défense des droits fondamentaux ne peuvent se réduire à des calculs d’appareil ou à des arrangements de sommet.

Début septembre 2025, le collectif a choisi, dans un processus démocratique innovant, sa tête de liste pour les municipales de Perpignan : Mathias Blanc.

Dès 2024, cette démarche unitaire est proposée largement à toutes les composantes du camp progressiste.

Refusée par LFI, EELV 66 et Génération.s 66 : la dynamique enclenchée leur semblait trop ouverte, notamment aux organisations du centre gauche (PRG, anciens colistiers de la liste conduite par Mme Ripouill). Ce refus a contribué à fragmenter inutilement le camp progressiste.

Dans le même temps, Raphaël Glucksmann a choisi de soutenir rapidement le binôme Agnès Langevine (Place Publique) – Annabelle Brunet, élue issue de la majorité pujoliste, contre l’avis majoritaire des militant·es de PP 66, illustrant un décalage profond entre les décisions nationales et les réalités locales.

Pour beaucoup de militant.es, électrices et électeurs de gauche, le retrait d’Agnès Langevine au second tour des élections 2020, au profit de la liste de droite conduite par Jean-Marc Pujol, a été vécu comme une rupture stratégique grave, brouillant durablement les repères politiques face à la droite locale.

Jean-Marc Pujol, ancien maire et figure importante du Cercle algérianiste, laboratoire de l’idéologie d’« union des droites », incarne une orientation politique jugée incompatible avec un projet de transformation sociale, démocratique et émancipatrice tel que porté par « Perpignan Autrement ».

Peut-on prétendre combattre le RN en diluant les repères politiques, en confondant les lignes de clivage et en sacrifiant les valeurs de gauche au nom d’arrangements électoraux sans cohérence ?

L’offre portée aujourd’hui par A. Brunet et A. Langevine apparaît ainsi comme un front défensif de circonstance : un projet fragile, flou et dépourvu d’ambition transformatrice, réduit à un « barrage » dès le premier tour, qui risque davantage d’alimenter la défiance populaire que de reconstruire une alternative crédible.

La fédération catalane du PS avait pourtant envoyé un signal politique clair en validant largement la candidature de Mathias Blanc, en cohérence avec la dynamique citoyenne locale. Mais, à deux semaines du dépôt des listes, la direction nationale du PS a imposé un soutien à Agnès Langevine, contre l’avis majoritaire des militant·es catalan·es.

Ces recentrages droitiers de certaines directions nationales fragilisent et déstabilisent profondément la dynamique citoyenne engagée par « Perpignan Autrement », en ignorant le travail collectif mené sur le terrain depuis des mois.

Dans un communiqué du 10/02/2026, la liste « Perpignan, Changez d’air ! » (LFI, EELV et Génération.s) conduite par Mickaël Idrac invite « Perpignan Autrement » à les rejoindre.

Si la question de l’unité se pose légitimement, elle ne peut se construire sur des effacements politiques.

« Perpignan Autrement » porte un projet populaire, exigeant et cohérent, élaboré avec et par les habitant·es : démocratie participative réelle, budget participatif ambitieux, renforcement des services publics de proximité avec la création de centres de santé municipaux, et vision globale de l’aménagement urbain pour redonner vie au centre-ville et aux quartiers périphériques.

Oui, l’unité est un espoir pour sortir Perpignan de l’impasse actuelle. Elle doit cependant reposer sur un projet de transformation sociale, sur le respect des dynamiques citoyennes et sur l’intégration sincère du meilleur des propositions portées par chacune des deux listes perpignanaises de gauche.

Ghislaine Zaparty, le 11 février 2026.

09.02.2026 à 13:23

Guerres impérialistes, fascismes, quelles autodéfenses populaires ? Jeudi 19 février 2026 à 18H en visio. Adresses & Réseau Bastille.

aplutsoc

Texte intégral (785 mots)

La revue Adresses et le Réseau Bastille organisent un débat en visio sur les questions militaires du point de vue de ceux d’en bas dans le contexte international présent, marqué par les guerres et montées des tensions entre blocs, la poussée de régimes fascistes ou ultra-réactionnaires. Aplutsoc salue cette initiative et invite ses lecteurs et lectrices à y participer.

07.02.2026 à 17:15

21-24 Février 2026 – Appel à manifester dans toute la France – Contre la guerre de Poutine ! Pour une paix juste et durable en Ukraine !

aplutsoc

Texte intégral (608 mots)

Appel à manifester dans toute la France

- Contre la guerre de Poutine.

- Pour une paix juste et durable.

- Soutenons plus que jamais la résistance ukrainienne.

Le 24 février, l’Ukraine entrera dans la cinquième année de la guerre d’agression déclenchée par la Fédération de Russie.

Des années de bombardements systématiques contre les civils et les infrastructures énergétiques, de déportations d’enfants, de tortures et de violences sexuelles commises par l’armée russe.

Dans les territoires occupés, ce sont plus de 20 000 enfants kidnappés et illégalement envoyés en Russie, la russification et la militarisation de centaines de milliers d’autres. Au moins 16 000 civils ukrainiens sont détenus par la Russie, torturés ou portés disparus. Dans les territoires occupés des expropriations massives sont organisées.

Poutine ne veut pas la paix mais la reddition de l’Ukraine et au-delà, il multiplie déjà les agressions hybrides contre l’Europe. En résistant, l’Ukraine ne fait pas que se défendre, elle est notre première ligne de défense et protège l’Europe tout entière.

Exigeons de notre gouvernement et de l’Union Européenne de :

- PROTÉGER LE CIEL UKRAINIEN

Livrer les armes nécessaires à la défense aérienne et utiliser les avions de chasse européens pour fermer le ciel ukrainien

- DÉFENDRE LES POPULATIONS DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉS

Retour des enfants déportés, arrêt de leur russification et militarisation forcées, libération des prisonniers torturés, accès du CICR aux détenus, droit au retour en Ukraine libre, et fin des expropriations

- RENFORCER ET APPLIQUER LES SANCTIONS CONTRE L’ÉCONOMIE RUSSE

Arraisonner les pétroliers fantômes avec lesquels la Fédération de Russie tente de contourner l’embargo et saisir les 210 milliards d’avoirs russes gelés en Europe pour les affecter à la défense puis à la reconstruction de l’Ukraine

Toute paix de capitulation imposée par le tandem Trump-Poutine ne mettrait pas l’Ukraine à l’abri d’une nouvelle agression et ne ferait qu’encourager la Russie à poursuivre son offensive vers l’Europe.

Nous, associations ukrainiennes et françaises engagées aux côtés de l’Ukraine résistante, vous appelons à manifester partout en France autour du 24 février, à Paris le 21 février.

Pas de paix sans le retour des enfants déportés et la libération de tous les prisonniers !

Pas de paix sans l’Ukraine, pas de paix contre l’Ukraine !

Liste des signataires et informations sur les initiatives dans toutes les villes de France sur le site :

https://razom24fevrier26.org/

07.02.2026 à 17:00

Solidarité avec la résistance des travailleuses et travailleurs d’Ukraine ! Solidarité avec les syndicats ukrainiens de la FPU et de la KVPU ! Déclaration intersyndicale.

aplutsoc

Texte intégral (562 mots)

La CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l’UNSA, Solidaires et la FSU réaffirment leur solidarité pleine et entière avec les travailleuses et travailleurs d’Ukraine, ainsi qu’avec nos organisations sœurs de la FPU et de la KVPU, qui poursuivent sans relâche la défense des droits sociaux, de la démocratie et des libertés syndicales dans des conditions d’une violence et d’une adversité extrêmes.

Alors que l’Ukraine fait face à l’hiver le plus rigoureux depuis 2022, la Russie déploie une stratégie de souffrance, d’intimidation et de soumission contre la population civile.

Les infrastructures d’électricité, de chauffage et d’eau sont méthodiquement détruites privant des millions de personnes d’accès à ces services essentiels. Le système de santé ukrainien est également délibérément visé : l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recensé onze attaques mortelles depuis le début de l’année, certaines ciblant directement des équipes d’urgence intervenant sur les sites bombardés.

L’utilisation de missiles balistiques de nouvelle génération, notamment les missiles hypersoniques Orechnik, marque un nouveau palier dans cette stratégie de terreur. En déployant des armes capables de frapper à très longue portée et à très haute vitesse, la Russie fait peser une menace directe sur la sécurité de l’ensemble du continent européen, accentuant les risques d’escalade militaire et fragilisant davantage la stabilité régionale.

La combinaison de drones explosifs et de missiles balistiques entraîne des destructions massives : habitations dévastées, services publics paralysés, conditions de vie des familles et des salariés profondément altérées. Elle entrave également l’accès aux soins, l’éducation et le travail syndical, qui sont pourtant essentiels pour maintenir un minimum de cohésion sociale dans un pays ravagé par la guerre.

Nous rappelons avec force que viser des infrastructures civiles constitue un acte de cruauté et une violation manifeste du droit international.

Nous saluons le courage et la détermination des syndicalistes ukrainiens, qui poursuivent leurs missions malgré les dangers permanents, la précarité et les pertes humaines. À leurs côtés, notre soutien demeure fraternel, constant et indéfectible.

Nous, organisations syndicales signataires, nous engageons à :

- renforcer notre soutien à la FPU et à la KVPU ;

- informer et mobiliser face aux conséquences sociales des frappes russes ;

- condamner sans ambiguïté l’agression russe et les attaques visant la population civile ;

- défendre, partout et toujours, la paix, la liberté et les droits syndicaux.

Solidarité avec les travailleuses et travailleurs d’Ukraine !

Solidarité avec la FPU et la KVPU !

Pour la paix et la justice sociale !

Paris, le 21 janvier 2026.

07.02.2026 à 16:40

Il n’y aura pas de transition écologique. 3ème partie – Automobile et collapse : réformer le capitalisme ou sortir du capitalisme ? Par Alain Dubois.

aplutsoc

Texte intégral (8728 mots)

La « transition écologique » dont on nous rebat les oreilles est un projet de transformation minimum du fonctionnement du capitalisme destiné à prétendre lutter contre la crise de la biosphère tout en maintenant ou augmentant les plus-values, mais qui n’aura aucun impact réel pour empêcher le « collapse généralisé » que les données scientifiques prévoient. L’exemple de l’automobile permet de confronter cette perspective avec celle de la mise en œuvre de mesures destinées à sortir du capitalisme, cause ultime et unique de la grande majorité des menaces actuelles sur l’environnement mondial et la civilisation humaine.

Changer le système, pas le climat ?

Depuis plusieurs décennies nous assistons à une multitude de phénomènes écologiques extrêmes : fonte des glaciers, incendies géants, inondations, sécheresses et déficits hydriques, déséquilibres thermiques (froid polaire ou chaleur extrême même dans les régions « tempérées » de la planète), tornades et cyclones de plus en plus dévastateurs, pollutions massives et « éternelles », extinctions d’espèces, pandémies, et bientôt hausse du niveau des océans, modification des courants océaniques, etc. La multiplication, l’aggravation et l’accélération croissantes de ces phénomènes traduisent le fait que le « nucléocène » [2], période de l’anthropocène postérieure à la deuxième guerre mondiale, approche de son dénouement.

Dans plusieurs billets précédents [1‒2], j’ai listé divers types de « collapses ». Cette formulation est impropre, car elle entraîne une incompréhension de la signification du terme « collapse » et sa confusion avec des termes comme « crise », « catastrophe », « calamité » ou « désastre ». Les événements évoqués sont certes des catastrophes, dont certaines d’ampleur planétaire, mais pour l’instant celles-ci n’ont pas encore entraîné d’« effondrement civilisationnel » ou d’ « effondrement de l’empire humain » [3]. Dans ce dernier sens, les termes de « collapse » et d’« effondrement » renvoient à un phénomène concernant toute la biosphère, c’est-à-dire à la fois la « nature » (ce que les médias appellent improprement « la planète », alors que ces catastrophes ne menacent en rien cette dernière en tant que telle, qui ne serait en rien « affectée » par la disparition de toute vie à sa surface !) et l’ensemble de la civilisation humaine (qui n’en est pas dissociée). Le collapse annoncé consistera en un écroulement, irréversible à moyen ou long terme, soit partiel (concernant une large partie de la planète) soit total (concernant l’ensemble des terres émergées), du fonctionnement des sociétés, avec rupture des réseaux, électroniques (par câbles, satellitaires et autres) de communication (World Wide Web et autres canaux internationaux de connexion et d’information comme le GPS), des échanges financiers (incluant cartes bancaires et virements interbancaires), des réseaux de transports et déplacements terrestres, maritimes et aériens autres que locaux, des réseaux de distribution d’eau, alimentation, électricité et autres énergies, des services sanitaires (entraînant des épidémies et des pandémies), du contrôle policier et militaire de la « sécurité » des équipements et des citoyens, incluant les « troubles sociaux » et les conflits armés. À l’issue du collapse, les besoins de base des populations ne seront plus assurés par une société organisée sur une bonne partie ou la totalité de la planète, et ce pour une très longue période.

En fait, au cours de la période historique (c’est-à-dire documentée par des écrits) d’existence de l’humanité, il n’y a pas eu jusqu’ici de véritable collapse, même si des cataclysmes majeurs (séismes, tsunamis, éruptions volcaniques, ouragans, pandémies, coupures d’électricité, accidents industriels, crises politiques, guerres dévastatrices, etc.) ont mis à mal la cohésion et la stabilité sociale dans divers pays et à diverses époques, mais sans entraîner l’« effondrement » de l’ensemble de leurs sociétés, dans le sens où ce mot a été employé par exemple pour l’île de Pâques, pour la civilisation inca ou d’autres sociétés qui ne nous sont connues que par les travaux des archéologues [4]. L’ouragan Katrina, par exemple, a donné lieu à une crise majeure de la société de l’État de Louisiane décrite par Naomi Klein [5], mais celui-ci ne s’est pas effondré. Les conséquences des bouleversements sociaux concernant des pays entiers comme le Chili après le coup d’État de Pinochet, la fin des régimes staliniens européens ou la dislocation de l’URSS, et bien d’autres crises, ont certes perturbé profondément leurs sociétés, mais sans aboutir à leur effondrement : celles-ci ont continué à fonctionner tant bien que mal, quoique souvent avec de profondes régressions quant aux conditions d’existence, de santé ou même de survie de grandes parties de leurs populations. Il en va différemment concernant le « collapse généralisé » qu’annoncent de nombreux scientifiques pour les années ou décennies à venir, qui ne sera pas une simple addition mécanique de « catastrophes » mais sera un phénomène systémique touchant l’ensemble du fonctionnement des sociétés concernées avec des conséquences destructrices inédites. Pour l’instant, il serait donc inexact de dire que « le collapse a largement commencé ». Nous n’en sommes encore que dans la phase préliminaire de celui-ci.

La réponse à ces phénomènes doit-elle consister en une série de mesures ou de combats pour résoudre tous ces problèmes un par un, en s’attaquant à l’utilisation des énergies fossiles et des molécules organiques de synthèse, à la pollution, à la déforestation, à l’agronomie industrielle, à l’utilisation de l’énergie nucléaire et au risque de l’emploi d’armes nucléaires, à la surexploitation des populations d’animaux sauvages, à la multiplication incontrôlée des transports et échanges sur l’ensemble de la planète, à une croissance démographique effrénée associée à une dégradation considérable de la santé humaine mondiale, etc. ? Non point. De telles mesures ne résoudront rien au problème de fond, car l’ensemble de ces nuisances ont une source commune, et ce n’est qu’en s’attaquant à cette cause ultime qu’il serait, ou qu’il aurait été s’il est trop tard, possible de prévenir un collapse mondial ou de réduire son impact.

Arthur Keller [6] emploie une métaphore très parlante à cet égard. Il imagine un malade qui présente plusieurs symptômes apparemment sans rapport entre eux. Il a des migraines répétitives et résistantes : son médecin pourra lui prescrire du paracétamol. Il a de graves problèmes de peau : son dermatologue pourra lui prescrire une pommade. Il a des problèmes de digestion : son gastro-entérologue pourra lui prescrire des tisanes. Apparemment, ce patient présente trois pathologies distinctes, auxquelles on peut opposer trois traitements appropriés. Mais en fait ces trois problèmes sont des symptômes de quelque chose de plus général, qui est le fait que le patient a un cancer généralisé. Il est alors quasi-inutile de tenter de traiter ces trois symptômes séparément, car on ne ferait que s’attaquer aux conséquences de la maladie, pas à sa cause. De telles situations révèlent l’existence d’un problème systémique, et on ne résout pas les problèmes systémiques en traitant les symptômes les uns après les autres, on ne guérit pas un cancer par l’addition de paracétamol, de pommades et de tisanes : si l’on veut tenter de résoudre ces trois problèmes, il faut attaquer leur cause générale qui est le cancer. Il en va de même avec tous les projets de lutte contre la crise de la biosphère en s’attaquant à ses symptômes, le dérèglement climatique, l’extinction des espèces, la pollution des eaux, terres et airs, etc. Et cette cause générale est le capitalisme, ce système économico-politico-social extractiviste, hyper-technophile et pollutionniste dont le moteur, le gendarme et la loi fondamentale sont l’optimisation de la plus-value, causant l’aggravation perpétuelle de l’exploitation et de la relégation d’une large majorité de l’humanité dans le besoin, la misère ou la guerre, par une minorité de détenteurs du capital et non pas les besoins de la grande majorité de la population (le prolétariat au sens large). Il est crucial de comprendre que nous sommes en face d’un problème systémique, global, qui exige une remise à plat considérable des concepts, analyses, priorités, perspectives, stratégies et tactiques jusqu’ici préconisés pour « sauver la planète ».

Dans le monde entier, dans les manifestations « pour sauver la planète », à côté de slogans plus ponctuels ou gentillets, figurent parfois des slogans plus globaux et vindicatifs, comme « Changeons le système, pas le climat », qu’on retrouve même dans des titres de livres [7‒8]. Cette formule reste toutefois vague dans la mesure où elle se garde de caractériser le « système » qui doit être « changé ». Des titres apparemment plus « radicaux » [9‒10] vont jusqu’à désigner ce système par son nom, le « capitalisme », mais une gêne apparaît toujours lorsqu’il s’agit de nommer celui qui devrait le remplacer, comme l’illustre ce passage : « il existe des propositions qui contiennent déjà des éléments clés nécessaires pour construire de nouvelles alternatives systémiques comme le Buen Vivir, la défense des communs, le respect des territoires indigènes, les droits de la Nature, la souveraineté alimentaire, la prospérité sans la croissance, la dé-globalisation, etc. Aucun de ces paradigmes de transformation sociale et écologique n’a de prétention universelle et hégémonique tant les politiques de transition doivent être adaptées aux territoires, aux histoires et aux besoins des populations, tout en respectant les grands équilibres écologiques et sociaux planétaires. Mais tous sont des chemins alternatifs à ce monde insoutenable. » [7]

Pour désigner une éventuelle « solution » à cet ensemble de problèmes, le terme d’« écosocialisme » est parfois employé, mais la nécessité de créer ce terme pour le distinguer du « socialisme » tout court n’est guère explicitée – suggérant que ce dernier ou celui de « communisme » ne seraient autres que des synonymes de « stalinisme », interprétation que toute l’idéologie dominante tente d’imposer depuis des décennies. Ce « détail » terminologique souligne l’importance des dégâts causés par le stalinisme dans la conscience des masses et leurs combats au service des besoins de l’humanité et pas d’une minorité. Or, on ne saurait faire face aux menaces que fait peser le capitalisme sur la civilisation en tentant simplement de le réformer et sans le remplacer par un système pour lequel les termes de socialisme, communisme ou collectivisme sont équivalents, et devraient reprendre droit de cité pour ceux qui souhaitent se battre contre le capitalisme, sans accepter pour ce faire la falsification de langage commise par le stalinisme.

« Peut-on aller de l’avant si l’on craint de marcher au socialisme ? ». Cette phrase de Lénine [11], qui figura jadis en exergue du journal Informations ouvrières, reste pleinement d’actualité à l’époque de la crise de la biosphère qui, empirant d’année en année et de jour en jour, nous mène inéluctablement au collapse civilisationnel. Que signifie alors dans cette phrase la formule « marcher au socialisme » ? Elle n’est pas équivalente à la formule « établir le socialisme ». Elle implique un processus en cours, qui passera nécessairement par des « phases de transition », pour reprendre le terme employé dans le programme de la IVe Internationale Ouvrière [12], adopté et publié peu avant l’assassinat de Trotsky et le déclenchement de la deuxième guerre mondiale. Quelques passages clés de ce texte méritent d’être rappelés :

• « Les prémisses objectives de la révolution prolétarienne ne sont pas seulement mûres ; elles ont même commencé à pourrir. Sans révolution socialiste, et cela dans la prochaine période historique, la civilisation humaine tout entière est menacée d’être emportée dans une catastrophe. Tout dépend du prolétariat, c’est-à-dire au premier chef de son avant-garde révolutionnaire. La crise historique de l’humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire. »

• « La tâche stratégique de la prochaine période ‒ période pré-révolutionnaire d’agitation, de propagande et d’organisation ‒ consiste à surmonter la contradiction entre la maturité des conditions objectives de la révolution et la non-maturité du prolétariat et de son avant-garde (désarroi et découragement de la vieille génération, manque d’expérience de la jeune). Il faut aider les masses, dans le processus de leurs luttes quotidiennes, à trouver le pont entre leurs revendications actuelles et le programme de la révolution socialiste. Ce pont doit consister en un système de revendications transitoires, partant des conditions actuelles et de la conscience actuelle de larges couches de la classe ouvrière et conduisant invariablement à une seule et même conclusion : la conquête du pouvoir par le prolétariat. »

• Cette tâche stratégique « ne consiste pas à réformer le capitalisme, mais à le renverser. Son but politique est la conquête du pouvoir par le prolétariat pour réaliser l’expropriation de la bourgeoisie. »

Ces considérations étaient largement prémonitoires, mais elles ignoraient totalement les problèmes écologiques qui existaient déjà à cette époque, sans avoir de loin l’ampleur et la visibilité qu’ils ont rapidement atteinte après la deuxième guerre mondiale et qu’ils ont aujourd’hui. Plus discutable encore de nos jours est le passage suivant, devenu pourtant une référence pour beaucoup de militants par la suite :

• « Les forces productives de l’humanité ont cessé de croître. Les nouvelles inventions et les nouveaux progrès techniques ne conduisent plus à un accroissement de la richesse matérielle. »

En quoi consiste en fait la « croissance des forces productives » vantée par le marxisme ? S’agit-il de l’« accroissement de la richesse matérielle », qui n’est autre que la « croissance », boussole incontournable du capitalisme, ou le « progrès », dans le sens de la réalisation pour tous d’un « mieux vivre » impliquant de bonnes conditions matérielles d’existence (santé, alimentation saine et de qualité, enseignement, habitat, transports, sécurité et paix) et le respect des valeurs « humanistes » (liberté d’expression, démocratie, égalité des chances et devant la loi, fraternité) ? Avec l’explosion incontrôlée de la technicité du dernier demi-siècle, boostée par la recherche de plus en plus effrénée du profit bien plus que par les besoins de l’humanité, c’est plutôt de « forces destructives » qu’il faudrait parler.

Si l’on considère le besoin impératif d’une action urgente et puissante pour faire face à la crise de la biosphère, quelles pourraient être ou auraient pu être des actions de transition efficaces, c’est-à-dire préparant la prise de pouvoir par le prolétariat et « l’expropriation de la bourgeoisie », indispensable dans cette perspective ?

Le collapse à venir sera un phénomène global mais multiforme, qui aura une grande diversité de manifestations et aboutira à une crise civilisationnelle générale. Il a une cause unique : le fonctionnement toxique et mortifère de la société capitaliste dans ses rapports non seulement entre les humains mais encore avec l’ensemble de la biosphère (l’environnement biotique et abiotique de la planète terre, dont bien entendu l’humanité elle-même fait partie). L’empêcher, ou même seulement le retarder, serait-il possible sans « sortir » de ce système économico-politico-social mais simplement en le réformant progressivement, en agissant isolément sur ses divers aspects ?

Afin d’aborder la réponse à cette question, prenons un exemple qui concerne l’un des aspects et non des moindres de la crise mondiale actuelle, l’automobile.

L’automobile, un ami qui ne nous veut pas que du bien

En janvier 2025, la chaîne Arte a diffusé un remarquable documentaire sur l’histoire de l’automobile [13] qui mérite d’être regardé. Cette histoire, concomitante de celle du capitalisme à partir du début du 20e siècle, est passionnante et très instructive. Au tout début de la révolution industrielle, c’est le développement du train qui avait rapidement supplanté les modes de transport principalement à traction hippomobile utilisés jusque-là. Bien que les premières automobiles aient été expérimentées dès le début du 19e siècle, ce n’est qu’au 20e siècle que le transport routier devint prédominant, mais ce ne fut pas un phénomène spontané et « naturel ». Ce développement, favorisé par l’invention du moteur à explosion (1807), du macadam (1825) et des pneumatiques en caoutchouc (1845), dut beaucoup à la création d’un « lobby de l’automobile », soutenu non seulement par les constructeurs d’automobiles mais aussi par les compagnies pétrolières et celles cultivant l’hévéa dans les colonies tropicales. La production et la vente de millions de voitures individuelles entraînait pour toutes ces compagnies des profits sans commune mesure avec la construction, l’entretien et l’exploitation du chemin de fer. Ce lobby intervint par exemple activement pour acheter les compagnies de tramways puis arracher leurs rails dans des villes qui avaient adopté ce mode de transport bien moins polluant et dangereux que la voiture individuelle, afin de les remplacer par des autobus plus rentables en termes de plus-value mais plus polluants, et surtout de libérer l’ensemble de la chaussée pour des multitudes de véhicules individuels. L’essor de la voiture entraîna une croissance rapide du réseau, du nombre et de la longueur cumulée des routes asphaltées puis des autoroutes, et une diminution souvent considérable des réseaux ferrés.

Parallèlement, l’industrie automobile a joué un rôle historique positif considérable, surtout après l’introduction du modèle économique du « taylorisme », dans la constitution d’un prolétariat industriel nombreux, puissant et organisé, symbolisé en France par « Billancourt », mais la diminution constante du nombre d’emplois dans ce domaine depuis 1974 [14] a contribué au reflux du syndicalisme en France ‒ qui toutefois a également d’autres causes, notamment le « scepticisme politique » des travailleurs dû à la trahison du stalinisme puis à celles des centrales syndicales « réformistes » (sans réformes !) ou franchement de collaboration de classe ‒, qui à son tour a joué un rôle important dans le reflux et l’éclatement de la « gauche » politique, qui retire tout sens aujourd’hui à la qualification de « gauche », si on ne l’accompagne pas de qualificatifs plus précis.

L’automobile a toujours eu ses détracteurs, pour plusieurs raisons comme les accidents urbains et de la route, le comportement agressif des conducteurs, les embouteillages, le développement du tourisme de masse ravageur ou plus généralement la destruction de la « nature », mais ils ont eu peu d’impact pour limiter son développement, stimulé principalement par l’autonomie nouvelle offerte par ce mode de déplacement, qui explique le succès de cette « révolution automobile ».

Depuis quelques décennies, la vulgarisation (et pas la découverte, qui fut bien antérieure mais longtemps « cachée » par les scientifiques) du rôle de l’emploi des combustibles fossiles dans la pollution de l’air et le déséquilibre du cycle du carbone, l’augmentation des gaz à effet de serre et le changement climatique, a fait beaucoup parler et constitue une des sources principales du concept de « transition écologique ». Toutefois, l’inefficacité maintenant largement démontrée de cette dernière, malgré les travaux du GIEC et autres bilans scientifiques, les COPs et autres « grandes messes » internationales et les décisions de certains gouvernements, amène à la conclusion que cette formule est fallacieuse et devrait être requalifiée en « transition écocapitaliste » [1] : sa fonction est en fait non pas de mettre fin à la destruction en cours de la biosphère, mais de préserver le système capitaliste en réorientant les modes de production de plus-value en « faisant mine » de combattre le changement climatique mais sans rien changer au fonctionnement actuel du système.

Il est frappant que beaucoup de thuriféraires de la transition écologique pensent et prétendent que le passage à la voiture électrique résoudra tous les problèmes environnementaux liés à l’automobile. Notons tout d’abord qu’en 1905, près de 35 % du parc automobile mondial était électrique, contre moins de 2 % aujourd’hui [15]. La quasi-disparition de ce mode de motorisation ne s’explique pas seulement par les problèmes techniques irrésolus à l’époque, mais surtout par la rentabilité financière supérieure des voitures à essence. Toutefois, prévoyantes, tout au long du 20e siècle, les compagnies pétrolières et automobiles ont veillé à acquérir la plupart des brevets d’inventions qui auraient permis une mise au point bien plus rapide de voitures électriques fiables et autonomes sur de longues distances, pour les garder sous le boisseau mais être en première ligne pour les exploiter lorsque les perspectives de « transition écologique » se sont faites plus prégnantes. Les compagnies d’exploitation, raffinage et transport du pétrole se sont signalées par des actions coloniales ou post-coloniales agressives et destructrices pour les populations locales et l’environnement, allant jusqu’à l’esclavage et entraînant des catastrophes écologiques comme les marées noires et autres pollutions, qui leur ont valu d’être régulièrement traduites en justice pendant des décennies, et seules leurs ressources financières gigantesques leur ont permis d’employer des avocats très coûteux et d’échapper à de nombreuses condamnations [16‒17].

Le simple fait de changer le moteur pour passer d’un fonctionnement au pétrole à un fonctionnement sur batterie, loin de surmonter l’extractivisme et ses effets catastrophiques d’un point de vue écologique, le diversifie et l’étend à de nouvelles matières premières, telles que les « terres rares » ou le lithium, sans que les fondements du capitalisme fossile ne changent. Il permet d’externaliser vers des parties moins riches du monde certains dégâts environnementaux directs, et de réduire le bruit ou les gaz d’échappement responsables de la pollution de l’air des villes et les pathologies associées, mais sans réduire les autres nuisances dues à la voiture. Si même tout le parc automobile mondial ‒ passé d’environ environ 135 millions de voitures en 1962, dont 75 aux États-Unis [18], à 1,4 milliard en 2020, dont plus de 300 millions en Chine et 268 aux États-Unis [19] ‒ devenait un jour à motorisation électrique, cela ne mettrait pas fin aux nuisances environnementales de l’automobile.

Parmi celles-ci, il ne faut pas négliger le rôle des pneumatiques, de l’emploi de l’électricité, du réseau routier, des conséquences de l’automobile sur l’aménagement du territoire, et même sur des aspects psychologiques non négligeables pour les humains.

Malgré l’invention puis le développement du caoutchouc synthétique au début du 20e siècle, celui-ci ne représente aujourd’hui qu’environ la moitié du marché mondial du caoutchouc. Les pneus modernes combinent souvent caoutchoucs naturels (provenant de la coagulation du latex de plusieurs plantes, principalement de l’hévéa) et synthétique (obtenu à partir d’hydrocarbures) pour optimiser leurs performances, environ 75 % du caoutchouc naturel et 60 % du caoutchouc synthétique produits étant utilisés dans l’industrie pneumatique mondiale. Industries polluantes, la production de caoutchouc synthétique et la monoculture d’hévéa sont parmi les principaux utilisateurs de ressources fossiles et une des principales causes de destruction environnementale : déforestation (particulièrement en Asie), monocultures d’hévéa, utilisation de pesticides… La pollution aux particules fines, particulièrement redoutables pour la santé humaine, provenant des voitures modernes est pour son écrasante majorité issue non pas de la combustion de dérivés du pétrole mais de l’usure de leurs pneus : plus de 50 % des microplastiques dans le milieu terrestre et 28 % dans les océans proviennent de l’abrasion des pneus, que les véhicules fonctionnent à l’essence ou à l’électricité [20]. Quant à cette dernière, elle n’est jamais produite sans émission de gaz à effet de serre, que ce soit dans des centrales à charbon, gaz ou même nucléaires (pour l’extraction ou le transport de l’uranium, la construction puis le démantèlement des centrales ou pour la gestion des déchets) ‒ et même l’hydroélectricité et production d’électricité par les éoliennes et le solaire ne sont pas sans effets néfastes sur l’environnement.

Les routes asphaltées constituent aujourd’hui l’un des ressorts principaux de destruction de la biosphère. C’est vrai aussi bien en Amazonie, à Bornéo ou au Congo qu’en France, comme l’a souligné la mobilisation contre la construction de l’autoroute A69. Il a été estimé que 95 % de la destruction des forêts tropicales, pour les remplacer par des monocultures intensives (hévéas, palmiers à huile, cacaotiers, avocatiers, etc.), y compris de plantes destinées à la production de drogues (cannabis, pavot, cocaïer), se fait dans un rayon de 5 km par rapport aux routes [20]. La méthode la plus efficace pour transformer un vaste biome forestier comme l’Amazonie en zone sinistrée consacrée à des cultures destinées à l’exportation, n’est pas d’y procéder à une avance sur un front progressif de déforestation mais en commençant par y créer un quadrillage de routes asphaltées le long desquelles des « colons » s’installeront rapidement et entameront son « grignotage ».

La modification de l’environnement par la multiplication des routes ne s’effectue pas seulement en milieu forestier, mais également en milieu ouvert, agricole ou semi-agricole : le quadrillage routier entraîne un morcellement des « métapopulations » de nombreuses espèces animales qui ne peuvent survivre en étant confinées dans des zones de petite taille séparées par des « barrages » de macadam sur lesquels circulent jour et nuit des véhicules rapides et meurtriers. La nuisance causée par cette parcellisation du paysage est portée à son extrême par la multiplication de plus en plus rapide des autoroutes à l’échelle mondiale. Les aménagements destinés à contrecarrer ce phénomène (passages de grande faune, « crapauducs »), tant qu’ils fonctionnent (ce qui exige un entretien constant), n’ont qu’un effet marginal sur les déplacements de quelques vertébrés et n’aident guère le reste de la faune.

Le réseau routier mondial compte plus de 64 millions de kilomètres de routes (dont environ 7 millions en Europe) [21], soit environ 167 fois la distance terre-lune (384.400 km) [22]. La croissance de la pieuvre du réseau routier a eu tout au long du 20e siècle un corollaire redoutable : le rabougrissement du réseau ferroviaire. En France, de 1930 à 2014, 16.000 km de voies ferrées ont été supprimées [23] et il n’en reste que moins de 28.000 [24]. Il en fut de même dans tous les pays qui s’étaient dotés de réseaux couvrant finement leur territoire. Seules les grandes lignes, maintenant souvent desservies par des trains à grande vitesse, ont survécu à ces hécatombes, et reconstruire des réseaux fins reliant les petites villes et bourgs de taille moyenne, comme l’imaginent les porteurs du projet de « transition écologique », ne se fera pas en un jour ni sans difficultés.

Le réseau routier asphalté de plus en plus étendu et fin a joué progressivement un rôle crucial dans l’aménagement du territoire, notamment en favorisant l’étalement urbain porté à son extrême aux États-Unis avec l’habitat bourgeois pavillonnaire et la « ghettoïsation » des centres-villes livrés aux mafias et trafics divers ‒ ce rôle étant joué en Europe plutôt par les banlieues. Dans les centres-villes encore vivants en Europe, c’est l’automobile qui est la reine, les piétons étant confinés sur des trottoirs (quand ils existent encore) et en danger lorsqu’il leur faut traverser la rue, comme l’illustre un dessin célèbre de Karl Jilg [25] ‒ dessin qui devrait être actualisé pour montrer qu’aujourd’hui, dans certaines villes comme Paris, les trottoirs eux-mêmes ne sont plus sûrs pour les piétons, étant envahis par des vélos, patinettes, patins à roulettes et autres véhicules individuels non motorisés qui causent de plus en plus de blessés et de décès ! La comparaison des photos de la place Tahrir du Caire dans les années 1940 et aujourd’hui montre aussi comment les habitants ont été progressivement expulsés des espaces publics des villes où ils habitent pour livrer ceux-ci aux voitures [25].

Le remplacement dans le monde entier de millions de kilomètres de voies carrossables sans revêtement (routes des diligences, chemins de terre, pistes) par des routes asphaltées a contribué, avec d’autres types de bétonisation de l’environnement, à l’imperméabilisation des sols empêchant l’eau d’y pénétrer et contribuant aux inondations qui se multiplient de nos jours. Poussant le bouchon un peu trop loin, Kilian Jörg [20] a été jusqu’à écrire : « le tank est en réalité un véhicule relativement respectueux de l’environnement, si on le compare aux voitures. Ses chenilles aplanissent certes le terrain qu’il traverse mais, quelque temps après son passage, de nouvelles plantes pourront apparaître et les animaux faire leur retour, tandis que les espèces les plus résilientes reprendront directement leurs droits. La voiture, quant à elle, en raison de l’extrême fragilité de son système pneumatique, requiert pour se mouvoir que l’environnement qu’elle parcourt soit placé sous une perpétuelle chape bien lisse. » Cette vision « romantique » ignore qu’outre ses chenilles un char d’assaut se caractérise par un poids très élevé qui tasse le sol et détruit sa faune, vers de terre et autres organismes qui permettent le développement d’une végétation riche et saine : pour cette même raison, le remplacement d’engins agricoles modeste par des tracteurs et autres appareils de plus en plus lourds, y compris pour pouvoir labourer ces sols trop compacts, a contribué à l’appauvrissement des sols qui a mené à l’emploi de plus en plus massif d’engrais.

Pour finir ce qui n’est qu’une esquisse de revue des caractéristiques de l’automobile qui en font un des acteurs majeurs, avec le nucléaire et le numérique, du capitalisme du 21e siècle, mentionnons l’aspect psychologique de son empreinte sur les comportements humains : l’automobile, objet coûteux (à l’achat et à l’emploi), élément de prestige pour beaucoup, a sans nul doute contribué, notamment à travers les « cultes » de la vitesse et de la compétition qui lui sont associés, à l’essor d’un individualisme décomplexé et agressif qui caractérise beaucoup de nos contemporains et est antinomique avec les besoins impérieux de solidarité entre travailleurs et exploités, à notre époque plus que jamais.

Toutes ces considérations indiquent que, même si des modes efficaces, sûrs et non ou peu polluants de propulsion des véhicules autres que le pétrole et l’électrique, par exemple par des piles à hydrogène, pouvaient être massivement produites, cela ne supprimerait nullement les autres nuisances causées par la voiture évoquées ci-dessus.

La voiture électrique va-t-elle contribuer à la « marche au socialisme » ?

Ce qui précède ne tresse pas de grandes louanges au projet de remplacement de la voiture à moteur à explosion par la voiture électrique. Ce jugement est-il excessivement sévère ? La voiture électrique, en réduisant les émissions directes de CO2 par les véhicules eux-mêmes, ne pourrait-elle jouer un rôle positif transitoire, en limitant l’impact de l’automobile sur le dérèglement climatique, en attendant… quoi, au juste ?

Revenons aux considérations développées dans la première partie de ce texte. Elles peuvent être résumées en deux phrases : (1) il n’y aura pas (ou aurait pas eu, s’il est déjà trop tard) de solution à la crise de la biosphère, permettant d’éviter ou de retarder le « collapse généralisé », sans sortir du capitalisme ; (2) afin d’y parvenir, il faudrait (ou aurait fallu) mettre en œuvre des actions de transition efficaces, préparant la prise de pouvoir par le prolétariat et « l’expropriation de la bourgeoisie ».

La formule « il n’y aura pas de solution à la crise de la biosphère sans sortir du capitalisme » doit être prise au pied de la lettre. Le problème posé aujourd’hui à l’humanité par cette crise est d’une autre nature que ceux auxquels elle a été confrontée à partir du moment où elle eut conquis une bonne partie des terres émergées. Même la peste noire du 14e siècle, la plus grande catastrophe démographique de l’histoire de l’humanité [26], ne menaça pas l’existence de cette dernière. Les combats menés depuis des siècles par les exploités contre les pouvoirs alors en vigueur, culminant dans la lutte séculaire du prolétariat pour le socialisme, visaient à satisfaire des revendications et en définitive à changer fondamentalement le « système » politico-social, mais pas à prévenir l’effondrement de la civilisation et l’extinction de l’espèce humaine (et de bien d’autres).

La « transition » sont parlait le texte de 1938 de Trotsky visait à permettre au prolétariat de résoudre la « crise historique de l’humanité » en prenant le pouvoir pour éviter la « catastrophe » qui menaçait déjà « la civilisation humaine tout entière », mais il n’était pas alors question d’extinction de l’humanité sinon de toutes les espèces vivantes du globe. Cette crise historique n’a pas été résolue depuis, mais la menace actuelle va bien au-delà. Face au risque avéré d’effondrement généralisé, les mots d’ordre de transition doivent être adaptés. Il n’est plus à l’ordre du jour de prôner des « solutions » consistant à lutter contre les symptômes de ce qui est maintenant compris comme une crise systémique.

Le passage à la voiture électrique pourrait-il jouer un tel rôle de transition ? Poser la question c’est y répondre. En quoi ce passage contribuerait-il à affaiblir le capitalisme et préparer le socialisme ? C’est plutôt le contraire qui crève les yeux. Ce sont les mêmes firmes qui fabriquaient depuis des décennies les voitures à essence, augmentées de quelques nouvelles, qui fabriquent les voitures électriques, et les vendent à des prix bien supérieurs à ceux des voitures traditionnelles, dont par effet de boomerang les prix ont aussi considérablement augmenté. Ce sont les mêmes firmes qui contrôlaient l’extraction, le transport et la commercialisation du pétrole, augmentées de quelques nouvelles, qui installent des réseaux de commercialisation des batteries permettant de faire rouler ces voitures. La « transition écologique » apparaît alors pour ce qu’elle est, une « transition écocapitaliste » destinée avant tout à préserver les profits en faisant mine d’agir « pour la planète ».

À l’exception d’une minorité de « riches » qui peuvent se les payer, la plupart des gens qui ont un réel besoin de voitures pour aller travailler, transporter les enfants, se soigner, faire des courses, etc., sont plus que réticents à les acheter. Ils sont bombardés plus que jamais de publicités leur ventant les mérites de ces véhicules électriques ou « hybrides » de rêve, mais le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils se font tirer l’oreille. En 2019, dernière année avant la pandémie de Covid-19, environ 2,2 millions de voitures neuves avaient été vendues en France. Depuis, ce nombre baisse d’environ 5 % par an, et en 2025 il est tombé à environ 1,6 million ‒ et ceci bien que la vente de voitures électriques fasse l’objet de subventions gouvernementales [27]. Que font alors les particuliers ? De plus en plus d’urbains utilisent les transports en commun ou le vélo et cessent d’avoir leurs propres voitures, quitte à en louer ponctuellement pour les vacances ou en cas de besoin. Les ruraux qui ne peuvent s’en passer (notamment parce que les distances trop élevées rendent difficile ou impossible d’utiliser le vélo) se tournent de plus en plus vers les voitures d’occasion, la location de longue durée ou le covoiturage, en raison de l’insuffisance criante de transports en commun dans de nombreuses régions. Quand ces derniers existent, ils sont avant tout routiers et leurs horaires sont très contraignants. Une modification profonde de ces derniers, avec réhabilitation massive du train, serait urgente mais n’est pas à l’ordre du jour, malgré les discours sur la « transition écologique ». Quels pourraient être dans ce domaine des mots d’ordre préparant la sortie du capitalisme et la « marche au socialisme » évoquées par Lénine ? À la lumière de ce qui précède, il ne semble pas que la voiture électrique puisse contribuer en quoi que ce soit à cette perspective. Or notre but ne doit pas être de simplement supprimer un symptôme (le dérèglement climatique) parmi d’autres de la crise actuelle de la biosphère ‒ en admettant que le passage de toutes les voitures à l’électrique puissent y contribuer ‒ mais de mettre fin au capitalisme, cause réelle de l’ensemble de cette crise.

Dans le texte mentionné ci-dessus [11], Lénine proposait comme première action transitoire pouvant mener au socialisme « La fusion de toutes les banques en une seule dont les opérations seraient contrôlées par l’État, ou la nationalisation des banques ». Sortir du capitalisme impliquera non seulement de nationaliser les banques, mais de supprimer la Bourse et la spéculation financière, et de nationaliser plusieurs pans importants de l’économie. De telles actions, certes centrales pour casser le capitalisme, sont déjà au-delà d’un processus « transitoire » simple : elles exigent déjà le contrôle de l’État par un gouvernement révolutionnaire, même si la nature de cet État n’a pas encore été bouleversée.

Une telle prise de pouvoir par un tel gouvernement est susceptible de résulter de combats de lutte des classes « classiques », c’est-à-dire non motivés directement par les questions environnementales, mais, si cette question a été préparée en amont au sein des masses et du mouvement révolutionnaire, elle pourrait permettre la mise en œuvre rapide d’actions de ce type concernant le problème de la voiture.

La première, immédiate après l’accession au pouvoir, pourrait être l’interdiction de toute publicité, sur quelque support que ce soit, pour les voitures, sinon en général (notamment pour tout ce qui concerne l’alimentation et la santé). La deuxième pourrait être la nationalisation, sans indemnité ni rachat, de toutes les firmes automobiles, qu’elles soient à essence ou électriques, pour mettre les véhicules produits à la disposition des habitants mais sans les proposer à la vente. À dater de cette nationalisation, les nouveaux véhicules n’appartiendraient à aucun particulier mais pourraient être loués à prix coûtant sur tout le territoire, à commencer par les zones particulièrement déficientes en transports collectifs, tout en développant ces derniers, par route et par rail quand possible. Les particuliers possédant leurs propres véhicules pourraient les revendre à l’État ou les conserver (et entretenir), mais pas en racheter lorsque ceux-ci ne seraient plus réparables. L’embryon d’un tel système existe déjà dans certaines villes dans de nombreux pays, pour des vélos et parfois des voitures ‒ sauf qu’il s’agit, avec quelques exceptions pour les vélos, de locations onéreuses, à but lucratif, et pas de services publics.

Même en situation de collapse, il serait bien entendu souhaitable de maintenir un stock important de véhicules routiers, individuels ou collectifs, dans nos sociétés, mais leur nombre pourrait être considérablement réduit, correspondant aux besoins réels des populations, et pas pour nourrir des egos surdimensionnés, faire étalage de richesse ou se griser de vitesse, au mépris de l’environnement. Il est toutefois fort incertain que de tels véhicules puissent encore exister après le collapse généralisé, qui pourrait détruire une partie importante des réseaux de transport et transfert d’énergie (essence et électricité). Les transports ferroviaires pourraient avoir une plus grande résilience, mais ne permettront pas d’atteindre tous les habitats. Il sera alors utile de disposer de moyens de transports plus sobres et robustes, comme les charrettes à traction animale préconisées déjà depuis longtemps par l’ancien ministre français de l’environnement Yves Cochet [28]. De tels changements dans les modes de déplacement seraient loin de constituer à eux seuls une « solution » à tous les problèmes posés à l’humanité par la « révolution automobile ». Ils ne le pourraient que combinés avec des changements drastiques concernant l’aménagement du territoire, l’habitat, sa conception et sa répartition, le nombre des routes et les distances couvertes par le réseau asphalté, leur disposition par rapport aux zones bâties, cultivées, forestières, humides et autres, la réhabilitation de voies de communication non asphaltées, etc.

En fait, la réflexion sur les changements souhaitables (ou qui auraient été souhaitables) pour empêcher, réduire ou retarder le collapse, devrait se faire non pas en fonction des impératifs du capitalisme (comme remplacer les voitures à essence par des voitures électriques tout en maintenant tout le système voiture-réseau routier et les profits associés) mais de ceux d’une lutte déterminée contre la crise de la biosphère (comme la nationalisation de l’industrie automobile). Une telle approche devrait être adoptée pour tous les nombreux problèmes posés actuellement par la crise de la biosphère dans sa diversité évoquée ci-dessus, et ayant des conséquences concernant l’agriculture, l’habitat, les communications, la santé, l’éducation, etc., qui ont une seule et même cause ultime, le capitalisme extractiviste, hyper-technophile et pollutionniste.

Il est clair qu’un « programme » du type de celui esquissé ci-dessus ne pourrait être réalisé dans le cadre du capitalisme. Il ne pourrait être (ou aurait pu être) proposé que comme mot d’ordre de transition vers le socialisme, et réalisé qu’à travers la prise du pouvoir du prolétariat (au sens large du terme, incluant tous les exploités de la planète). Sous peine d’échec rapide, cette prise de pouvoir ne saurait être réalisée par un coup d’État par une « minorité consciente » ou une « avant-garde éclairée » mais impliquerait une mobilisation populaire massive, appuyée sur des revendications puis un programme révolutionnaire clair, aboutissant à un contrôle démocratique durable du pouvoir. Pour qu’elle puisse résister aux forces contre-révolutionnaires très puissantes et organisées qui ne manqueraient pas de se déchaîner contre elle, deux conditions seraient indispensables : une conviction forte partagée parmi les acteurs de cette mobilisation qu’un tel bouleversement est indispensable à la survie de l’humanité, ce qui implique des connaissances solides, scientifiquement fondées, sur les réalités de la crise de la biosphère ; et un soutien international organisé de la part du prolétariat mondial. Ces deux conditions ne pourront se réaliser spontanément, comme dans tant de « révolutions » récentes qui n’ont accouché que de brefs changements gouvernementaux avant un retour à une situation similaire à la précédente ou pire. Trois mots-clés devraient alors être mis en avant : information, démocratie et organisation. Il nous faudra revenir sur ces trois termes pour poursuivre cette réflexion.

[1] Alain Dubois. 2025. « Il n’y aura pas de transition écologique. (1) L’effondrement est inéluctable. » <https://lherbu.com/2025/11/il-n-y-aura-pas-de-transition-ecologique.1-l-effonfrement-est-ineluctable.html>.

[2] Alain Dubois. 2025. « Il n’y aura pas de transition écologique. (2) Les dominos du collapse. » <https://lherbu.com/2025/12/il-n-y-aura-pas-de-transition-ecologique.2-les dominos.html>.

[3] Manon Commaret & Pierrot Pantel. 2026. L’effondrement de l’empire humain. L’écopoche.

[4] Jared Diamond. 2009. Effondrement : comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. Gallimard.

[5] Naomi Klein. 2008. La stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du désastre, Actes Sud.

[6] Arthur Keller. 2024. « Discours lors du sommet européen Climate Chance Europe 2024 (Liège, le 8 février 2024). » <https://www.youtube.com/watch?v=ImPSNQGvLkU>.

[7] Attac. 2014. Petit guide de l’anthropocène : changeons le système, pas le climat ! Attac.

[8] Noël Mamère & Patrick Farbiaz. 2015. Changeons le système, pas le climat. Manifeste pour un autre monde. Flammarion.

[9] Hervé Kempf. 2009. Pour sauver la planète, sortez du capitalisme. Seuil. [Etrange titre : pourquoi « Sortez » et pas « Sortons » ? Kempf serait-il déjà sorti du capitalisme, le veinard ? AD.].

[10] Hervé Kempf. 2020. Que crève le capitalisme. Ce sera lui ou nous. Seuil.

[11] Vladimir Illitch Lénine. 1917. La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer. <https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/09/vil19170910k.htm>.

[12] Léon Trotsky. 1938. Programme de transition. L’agonie du capitalisme et les tâches de la IVe Internationale. Bulletin de l’Opposition, 66‒67. <https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/trans/tran.htm>.

[13] Jean-Christophe Ribot. 2024. Une brève histoire de l’automobile. Série documentaire de trois épisodes : 1 « Le génie humain » ; 2 « La société de consommation » ; 3 « Schizophrénie ». <https://educ.arte.tv/program/une-breve-histoire-de-lautomobile-le-genie-humain>.

[14] « Les secteurs qui emploient le plus en France. » <https://www.journaldunet.com/economie/magazine/1009993-les-secteurs-qui-emploient-le-plus-en-france/1009996-automobile>.

[15] Kilian Jörg. 2025. « La voiture électrique : un maintien du statu quo sous de verts auspices. » Les Temps qui restent, 4, Hiver (janvier-mars) 2025. <https://lestempsquirestent.org/fr/numeros/numero-4/la-voiture-electrique-un-maintien-du-statu-quo-sous-auspices-vertes>.

[16] Alain Deneault. 2017. De quoi Total est-elle la somme ? Multinationales et perversion du droit. Ecosociété.

[17] Mickaël Correia. 2024. Le mensonge Total. Enquête sur un criminel climatique. Seuil.

[18] « Il y a 135 millions de voitures dans le monde, dont 75 millions aux États-Unis. » Le Monde, 13 juin 1962.

[19] « Combien y a-t-il de voitures dans le monde ? » Transitions & Energies, 21 avril 2020.

[20] Kilian Jörg. 2025. Auto-destruction. Pourquoi la voiture détruit le monde (et comment arrêter ça). Wildproject.

[21] « Réseaux routiers ». <https://imdm.group/industries/reseaux-routiers/>.

[22] « La lune ». <cnes.fr/dossiers/lune>.

[23] « Évolution du réseau de chemin de fer français ». <https://histoire-itinerante.fr/cartotheque/evolution-du-reseau-de-chemin-de-fer-francais/>.

[24] « Infrastructures de transport. » <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-transports/fr/33-infrastructures-de-transport>.

[25] Ghada Eldeeb, Mohamed Shehata & Hisham Hafez. 2022. Towards more human cities in Egypt: Human-City Urban Planning Model HCUPM. Civil Engineering & Architecture, 10 (5A).

[26] Patrick Boucheron. 2026. Peste noire. Seuil.

[27] ICI, AFP. 1 janvier 2026. « Automobile : les ventes de voitures neuves toujours en baisse en 2025, les véhicules électriques portés par les aides. » <https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/automobile-les-ventes-de-voitures-neuves-toujours-en-baisse-en-2025-les-vehicules-electriques-portes-par-les-aides-5267130>.

[28] Yves Cochet. 2019. Devant l’effondrement. Essai de collapsologie. Les liens qui libèrent.

Alain Dubois

Paris, 4 février 2026

07.02.2026 à 16:26

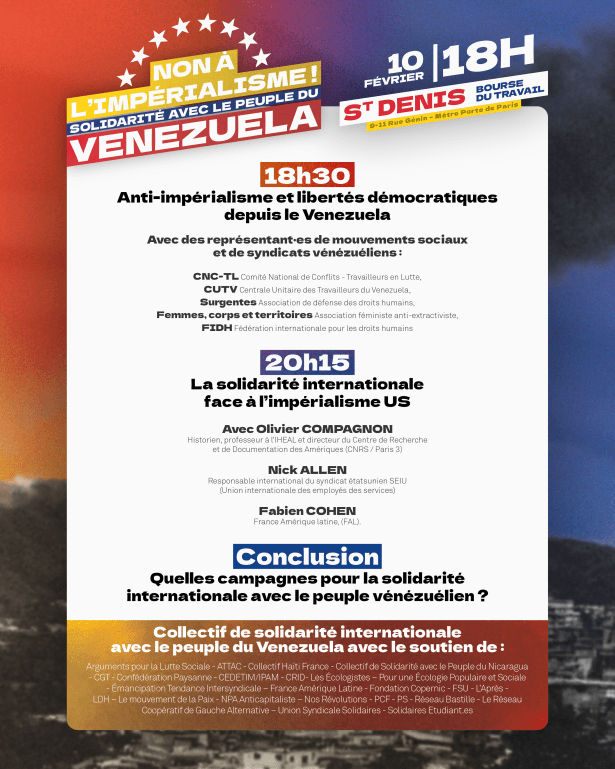

Meeting de solidarité avec le peuple du Venezuela – Mardi 10 février 2026 à 18H – Bourse du Travail de St-Denis.

aplutsoc

Texte intégral (8728 mots)

- Persos A à L

- Carmine

- Mona CHOLLET

- Anna COLIN-LEBEDEV

- Julien DEVAUREIX

- Cory DOCTOROW

- Lionel DRICOT (PLOUM)

- EDUC.POP.FR

- Marc ENDEWELD

- Michel GOYA

- Hubert GUILLAUD

- Gérard FILOCHE

- Alain GRANDJEAN

- Hacking-Social

- Samuel HAYAT

- Dana HILLIOT

- François HOUSTE

- Tagrawla INEQQIQI

- Infiltrés (les)

- Clément JEANNEAU

- Paul JORION

- Michel LEPESANT

- Persos M à Z

- Henri MALER

- Christophe MASUTTI

- Jean-Luc MÉLENCHON

- MONDE DIPLO (Blogs persos)

- Richard MONVOISIN

- Corinne MOREL-DARLEUX

- Timothée PARRIQUE

- Thomas PIKETTY

- VisionsCarto

- Yannis YOULOUNTAS

- Michaël ZEMMOUR

- LePartisan.info

- Numérique

- Blog Binaire

- Christophe DESCHAMPS

- Louis DERRAC

- Olivier ERTZSCHEID

- Olivier EZRATY

- Framablog

- Romain LECLAIRE

- Tristan NITOT

- Francis PISANI

- Irénée RÉGNAULD

- Nicolas VIVANT

- Collectifs

- Arguments

- Bondy Blog

- Dérivation

- Économistes Atterrés

- Dissidences

- Mr Mondialisation

- Palim Psao

- Paris-Luttes.info

- ROJAVA Info

- Créatifs / Art / Fiction

- Nicole ESTEROLLE

- Julien HERVIEUX

- Alessandro PIGNOCCHI

- Laura VAZQUEZ

- XKCD