21.01.2015 à 01:00

La société automatique 1

Le 19 juillet 2014, le journal Le Soir révélait à Bruxelles que selon des estimations américaines, britanniques et belges, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l’Italie, la Pologne et les États-Unis pourraient perdre entre 43 et 50 % de leurs emplois dans les dix à quinze prochaines années. Trois mois plus tard, le Journal du dimanche soutenait que trois millions d’emplois seraient condamnés à disparaître en France au cours des dix prochaines années.

L’automatisation intégrée est le principal résultat de ce que l’on appelle « l’économie des data ». Organisant des boucles de rétroactions à la vitesse de la lumière (à travers les réseaux sociaux, objets communicants, puces RFID, capteurs, actionneurs, calcul intensif sur données massives appelées big data, smart cities et robots en tout genre) entre consommation, marketing, production, logistique et distribution, la réticulation généralisée conduit à une régression drastique de l’emploi dans tous les secteurs – de l’avocat au chauffeur routier, du médecin au manutentionnaire – et dans tous les pays.

Pourquoi le rapport remis en juin 2014 au président de la République française par Jean Pisani-Ferry occulte-t-il ces prévisions ? Pourquoi le gouvernement n’ouvre-t-il pas un débat sur l’avenir de la France et de l’Europe dans ce nouveau contexte ? L’automatisation intégrale et généralisée fut anticipée de longue date – notamment par Karl Marx en 1857, par John Maynard Keynes en 1930, par Norbert Wiener et Georges Friedmann en 1950, et par Georges Elgozy en 1967. Tous ces penseurs y voyaient la nécessité d’un changement économique, politique et culturel radical.

Le temps de ce changement est venu, et le présent ouvrage est consacré à en analyser les fondements, à en décrire les enjeux et à préconiser des mesures à la hauteur d’une situation exceptionnelle à tous égards – où il se pourrait que commence véritablement le temps du travail.

Stiegler, Bernard. La société automatique 1. L’avenir du travail. Fayard, 2015.

Lien vers le site de l’éditeur : https://www.fayard.fr/sciences-humaines/la-societe-automatique-9782213685656

08.01.2015 à 01:00

Demain, tous en garde à vue?

Cet article a été publié (et remanié) sur le célèbre Framablog à cette adresse.

Sale temps

Hier, c’était mon anniversaire, j’ai 40 ans. Hé bien, des jours comme ça, je m’en serais passé.

Hier, c’était la barbarie : c’est Cabu, Charb, Wolinksi, Tignous, Honoré, et d’autres acteurs de Charlie Hebdo (sans oublier les policiers) qui ont été lâchement assassinés dans les locaux du journal par deux gros cons, des beaufs, des salauds. Ils s’en sont pris à des dessinateurs qui ont largement contribué à la formation de ma propre pensée critique à travers la lecture régulière du journal. Des copains, nos copains.

Ce matin, j’ai la tête en vrac. J’ai à l’esprit ces mots de Ricoeur qui définissait la démocratie par le degré de maturation d’une société capable de faire face à ses propres contradictions et les intégrer dans son fonctionnement. Au centre, la liberté d’expression, outil principal de l’exercice de la démocratie. À travers nos copains assassinés, c’est cette liberté qui est en jeu aujourd’hui. Ils exerçaient cette liberté par le crayon et le papier. L’arme absolue.

Charlie Hebdo n’a pas vocation à incarner de grands symboles, au contraire, les dénoncer et faire tomber les tabous est leur principale activité. C’est justement parce que la mort de dessinateurs est aujourd’hui devenue un symbole qu’il va falloir s’en méfier, car dans cette brèche s’engouffrent les tentatives protectionnistes et liberticides.

La liberté est insupportable pour les pseudos-religieux sectaires — et pour tout dire, une grosse bande de connards — qui tentent de la faire taire à grands coups de Kalachnikov et de bombes sournoises. La liberté est insupportable pour les fachos et autres réacs qui ne manqueront pas de s’engouffrer dans le piège grossier du repli et de la haine. La liberté est insupportable pour celui qui a peur.

Nous vivons depuis des années sous le régime des plans vigipirate, des discours sécuritaires et du politiquement correct. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, la surveillance généralisée de nos moyens de communication s’est taillé une belle part de nos libertés, sans oublier les entreprises qui font leur beurre en vendant aux États (et pas toujours les plus démocratiques) des « solutions » clé en main. Des lois liberticides au nom de l’antiterrorisme sont votées sans réel examen approfondi par le Conseil Constitutionnel. En guise de contre-pouvoir, on nous refourgue généralement des administrations fantoches aux pouvoirs ridicules, des « Conseils » et des « Hauts Comités » de mes deux. Mais le vrai contre-pouvoir, ce sont les copains de Charlie Hebdo et tous leurs semblables, journalistes ou caricaturistes, qui l’exercent, ou plutôt qui le formalisent pour nous, à travers leurs dessins et leurs textes. Le contre-pouvoir, c’est nous tous tant que nous n’oublions pas de penser et d’exprimer nos contradictions. Et pour maintenir la démocratie, nous devons disposer intégralement de nos moyens de communication dont il revient à l’État de garantir la neutralité.

Demain, nous risquons de nous retrouver tous en garde à vue et pas seulement à cause des terroristes. C’est là tout le paradoxe. La terreur est aussi bien instrumentalisée par les assassins que par certains membres de la classe politique, et pas seulement à droite. Tous sont prêts à réprimer notre liberté pour maintenir leurs intérêts électoraux, ou d’autres intérêts financiers. Leur contrainte, c’est l’obligation du choix : il faudrait choisir entre la liberté et la dictature, entre la liberté et la peur, entre la liberté et l’esclavage, avec à chaque fois un peu de nos libertés qui s’envolent.

Non ! Assez ! Stop ! je suis pour la liberté mais sans concession. Une liberté obligatoire, une liberté que l’on assène sans contrepartie. Je suis un radical du papier, un ayatollah de la liberté d’expression, un taliban des communications ouvertes, un nazi des protocoles informatiques libres, un facho de la révélation snowdenienne ! Du moins je voudrais l’être, nous devrions tous l’être. Et sans avoir peur.

Je suis né il y a 40 ans, et cela fait presque autant de temps que se sont développés autour de moi des supports de communication qui sont autant de moyens d’exercices de la liberté d’expression. Comme beaucoup, j’oublie souvent que rien n’est acquis éternellement, que nos libertés sont le fruit de luttes permanentes contre ceux qui voudraient nous en priver. La boucherie Charlie nous l’a cruellement rappelé hier.

15.11.2014 à 01:00

Entraînement trail : Rocher de Mutzig

Qui a dit que le mois de novembre ne se prêtait pas aux longues promenades dans notre belle forêt vosgienne ? Évidemment, on n’y rencontre pas beaucoup de monde : c’est l’occasion de prendre des sentiers habituellement fréquentés par les randonneurs et mesurer leur potentiel en entraînement trail ! Le parcours présenté ici est une découverte de la forêt alsacienne du côté de Lutzelhouse (vallée de la Bruche) à une trentaine de kilomètres de Strasbourg.

Description

La plupart des randonnées au départ de Lutzelhouse impliquent de rouler jusqu’aux parkings déjà fort avancés dans la forêt. En effet, les points remarquables (le Jardin des fées, le Rocher de Mutzig, la Porte de Pierre) sont accessibles pour les randonneurs sur des parcours assez longs, que tout le monde n’est pas prêt à assumer, en particulier en famille. En trail, cependant, la question des distances est toute différente. Nous partons donc depuis le village de Lutzelhouse.

Allez garer votre véhicule sur le parking de l’école (et du cimetière) de Lutzelhouse : vous y trouverez une fontaine qui sera fort utile à votre retour, pour nettoyer vos chaussures… Le départ et l’arrivée se situeront ici.

L’essentiel du parcours se concentre sur les deux montagnes dominant le village : le Langenberg et le Katzenberg. Voici les étapes et les points remarquables (voir les photos en fin de billet) :

- Les Deux Chênes

- Kappelbronn (en passant par le séquoïa)

- L’Enceinte du jardin des fées (ancien fort celtique)

- Col du Narion

- Rocher de Mutzig

- La Porte de Pierre

- Col du Wildberg

- Schmeerbuchs

- Waltersbach (village disparu)

- La Grotte du Loup

- Les deux Chênes (retour)

Il s’agit d’un massif très fréquenté par la section alsacienne du Club Vosgien. Le travail remarquable du Club Vosgien dans le balisage et l’entretien des parcours de randonnées trouve ici sa pleine mesure. Une pléthore d’indicateurs, directement visibles sur une carte IGN Top25, donnent une idée des solutions possibles pour atteindre ses objectifs. En trail, se repérer sur les balises du Club Vosgien est assez facile. Sur ce parcours, il faudra toutefois porter son attention aux différents changements de tracé et ne pas suivre inconsidérément les mêmes balises.

Description du parcours

Le parcours fait environ 21 km pour 850m D+. Il est de niveau technique moyen-supérieur pour une durée moyenne de 2h45 (moins ou beaucoup moins selon le niveau, bien entendu). L’idée générale fut d’éviter les grands chemins (routes forestières quasi inévitables à cet endroit) et préférer les « single ». Plusieurs variantes sont possibles, selon votre humeur et votre forme du moment.

Le départ s’effectue à alt. 273 m. Un échauffement sérieux est recquis au départ de manière à affronter la première montée assez raide. Après le 1er kilomètre, la montée s’adoucit de manière durable jusqu’au Kappelbronn (504 m alt.). Le principal passage technique vous attend au lieu bien-nommé « La Grande Côte », et vous mènera jusqu’au Jardin des Fées. Ensuite, jusqu’au Rocher de Mutzig (alt. 1010 m), la montée est continuelle et se termine par un raidillon. La descente est ensuite amorcée, d’abord sur sentiers (dont les bords sont parfois instables, donc prudence) puis sur chemin large en fin de parcours.

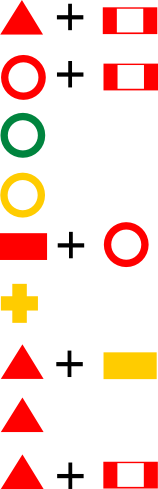

Dans l’ordre, voici les signes suivis (nomenclature du Club Vosgien) :

(Le tracé du parcours est par ici)

- Triangle rouge + Rectangle rouge barré de blanc

- Anneau rouge + Rectangle rouge barré de blanc

- Anneau vert

- Anneau jaune

- Rectangle rouge + anneau rouge

- Coix droite jaune

- Triangle rouge + rectangle jaune

- Triangle rouge

- Triangle rouge + Rectangle rouge barré de blanc

03.11.2014 à 01:00

Utiliser OpenTopoMap avec Turtlesport

Petit truc : voici la manière d’utiliser les fonds de carte OpenTopoMap avec Turtlesport.

Il suffit pour cela de se rendre dans Aide > Préférences > Carte / Fournisseur. À cet endroit, il est possible d’indiquer le fond de carte que l’on souhaite utiliser. Pour OpenTopoMap, il faut entrer l’adresse suivante :

http://a.tile.opentopomap.org/#zoom#/#x#/#y#.png

Pour le zoom, le minimum est à 1 et le maximum à 17.

(Merci @Turtlesport qui m’a confié la bonne adresse)

20.10.2014 à 02:00

Manipuler des fichiers PDF

La manipulation de fichiers PDF sous GNU/Linux fut longtemps un problème a priori insurmontable. Même sous les autres systèmes d’exploitation, l’achat de logiciels de la marque Adobe était nécessaire. Certes, ces derniers logiciels fort complets permettent bien d’autres choses, propres en particulier dans le monde du graphisme et de l’édition, pourtant il importe de se pencher sur certains besoins : annoter des PDF, voire procéder à de menues modifications, extraire un certain nombre de pages d’un long PDF pour les communiquer ensuite, fusionner plusieurs PDFs, etc.

Xournal

Xournal est un logiciel de prise de note basé sur le même modèle que Gournal, NoteLab ou Jarnal.

Ces logiciels (dont il existe des versions pour GNU/Linux, Mac et MSWindows) sont normalement destinés à être utilisés via une tablette graphique ou un écran tactile, afin d’imiter la pratique de prise de note sur un bloc papier.

Xournal a ceci de particulier qu’il demeure tout à fait fonctionnel sans dispositif tactile. L’organisation des pages de notes est très simple à l’utilisation et la prise en main est rapide.

Comme les autres logiciels cités plus haut, un avantage de Xournal est la possibilité d’ouvrir des fichiers PDF, les annoter, insérer du texte, surligner, et exporter le fichier ainsi édité (en fait il s’agit d’un calque que vous pouvez soit garder comme calque, soit exporter un nouveau PDF intégrant le calque sur le PDF original).

Vous rêviez de pouvoir éditer un PDF? Que votre voeu soit exaucé! Xournal est conçu pour une interface utilisant GTK, ce qui permet une excellente intégration au bureau Gnome. Dans le fichier de configuration, vous pourrez de même modifier quelques réglages usuels, selon les particularités de votre matériel ou vos envies. Une liste des options du fichier de configuration est disponible dans le manuel de Xournal (section “Configuration File”).

Couper, extraire, fusionner : PdfTk et PdfMod

Pour les autres tâches, obéissant à la logique Unix selon laquelle un logiciel se destine à une tâche (“write programs that do one thing and do it well”), deux logiciels méritent toute notre attention : pdftk et Pdf Mod.

Pdftk fait partie de ces programmes très efficaces mais dont l’utilisation rebute souvent le néophyte mal à l’aise avec la ligne de commande. Pourtant les commandes de pdftk sont extrêmement simples : concaténation, extraction, et sortie de nouveau pdf sont les actions les plus couramment demandées mais pdftk est capable de bien des choses (la page de la documentation Ubuntu consacrée à pdftk est assez éloquente sur ce point).

Un second programme est sans doute plus abordable puisqu’il utilise une interface graphique. Pdf Mod permet l’extraction et l’import d’éléments dans un fichier pdf en n’utilisant que la souris. Élaboré en un en temps record par Gabriel Burt, contributeur de talent aux logiciels plus connus tels que Banshee et F-Spot, nul doute que les futures amélioration de Pdf Mod répondront à la majorité des besoins des utilisateurs.

- Xournal (Site officiel)

- pdftk (Site officiel)

- Doc. Ubuntu(pdftk)

- Exemples d’utilisation de pdftk

- PdfMod (site officiel)

- Blog de Gabriel Burt

- Article Pdf Mod sur Silicon.fr

06.10.2014 à 02:00

Station de trail de Gérardmer - Parcours 5

Le réseau des stations de trail est une initiative conjointe de la société Raidlight et d’acteurs territoriaux (voir l'historique). Depuis le printemps 2014, Gérardmer dispose de sa station de Trail et fait désormais partie du réseau. Au moins deux événements réguliers et célèbres se déroulent sur la station : l'Ultra-montée du Tetras et le Trail de la Vallée des Lacs. Mais la station propose plusieurs parcours et ateliers qui présentent un grand intérêt pour les coureurs, de passage ou habitant des environs, et permettent de découvrir la région de Gérardmer d’une manière originale…

Description

Se rendre à la station de trail est très simple. Arrivé à Gérardmer, suivez simplement les indications des pistes de ski alpin de la Mauselaine. Allez tout au bout du parking, c’est là que se situe le départ

Si toutefois vous souhaitez profiter des dispositifs de la station de trail (casier, douche, salle de repos) pour une somme modique (5 euros la journée), il vous faudra passer à l’Office du tourisme au préalable. Tout est expliqué sur le site de la sation.

Par ailleurs, cet article de Fredéric Flèche montre très bien, avec des photos, la configuration des lieux.

Une fois à la Mauselaine, rendez-vous au niveau des caisses de la station de ski, poursuivez le chemin en direction du télésiège sur une centaine de mètres. Vous trouverez un mur en béton sur lequel sont affichés les différents parcours et ateliers.

La signalétique est simple : vous choisissez votre parcours et vous suivez son numéro inscrit sur les balises. Plusieurs parcours empruntent parfois les mêmes balises, ce qui explique que celles-ci puissent être composées de plusieurs chiffres (par exemple 57 pour les parcours 5 et 7). Un code couleur (niveau de difficulté) est aussi disponible. Le mieux est de choisir votre parcours depuis chez vous sur le site de la station : vous pourrez ainsi consulter la météo (parfois fort capricieuse en ces lieux) et regarder de plus près le profil altimétrique.

Nous allons nous pencher plus précisément sur l’un des parcours de la station la Boucle des Écarts, le numéro 5.

Le parcours 5

Les parcours de la station n’ont pas seulement été élaborés en fonction des aspects techniques des entraînements. Ils ont aussi été imaginés par des amoureux de la Vallée des Lacs, soucieux de procurer au traileur les meilleurs souvenirs.

Au programme : des points de vues enchanteurs, une végétation changeante et des lieux parfois même trop peu connus des habitants.

Si le soleil est au rendez-vous, bien que discret dans les sous-bois, votre course sera d’autant plus agréable.

Avant tout, il faut expliquer pourquoi la Boucle des Écarts porte ce nom. Un écart, dans les Hautes Vosges, est une petite prairie isolée sur les hauteurs d’une vallée, souvent dotée d’une ou plusieurs fermes. Au fil du parcours, vous allez donc croiser des lieux forts anciens. La plupart du temps, en l’absence d’élevage, vous ne verrez que des épicéas. Mais à l’époque, tous ces endroits étaient fortement défrichés et servaient de pâturages.

Dans l’ordre du parcours, les noms des principaux écarts sont les suivants : La Mauselaine (avant d’être une station de ski), la Rayée, le Grand Étang, Les Bas Rupts, La Poussière, la Basse du Rôle, l’Urson, la Grande Mougeon, Le Phény, Mérelle (étang), Ramberchamp, Le Costet.

Passons au vif du sujet. Le parcours est dans l’ensemble un bon entraînement aux montées, bien que celles-ci soient assez courtes. La distance est de 16 km pour 762m+, ce qui ne demande pas un haut niveau technique.

La morphologie du terrain comporte du sentier (50%, dont deux passages pierreux en descente), du chemin forestier (35%) du bitume (15% surtout en ville). Les bâtons ne sont pas du tout nécessaires. Sur l’ensemble du parcours le balisage est très clair et les balises ne manquent pas (même si on peut toujours améliorer l’existant déjà de très bonne qualité). Par ailleurs, l’état du parcours est normalement indiqué sur le site de la station de Trail qui insiste bien sur ce point : se renseigner avant de partir !

Si vous partez depuis le mur des parcours, à la Mauselaine, redescendez quelques foulées en direction du parking : le parcours débute par l’ascension d’une piste de ski (là où se situent les petits téleskis)…

Retournez-vous de temps en temps pour admirer le point de vue sur Gérardmer. Sur la totalité du parcours on peut recenser quelques montées et descentes remarquables (plus ou moins techniques).

Je vous conseille d’imprimer le topo disponible sur le site de la station, avec le profil altimétrique. Il y quatre passages qui selon moi méritent d’être mentionnés :

- La première montée, sur une piste de ski herbeuse et parfumée… Cette manière de débuter un parcours n’est pas forcément ultra-confortable, alors on y va doucement car la montée est assez longue. Cette partie du parcours est néanmoins originale, et aucune pierre ne vient vous gâcher la foulée.

- La montée depuis le Col du Haut de la côte (km 4 à 6): il s’agit d’un chemin forestier très roulant en faux-plat qui se termine par une côte raide à travers les épicéas. Là, il faut savoir monter sans précipitation, mais cette difficulté reste assez courte.

- La descente depuis Mérelle jusqu’au lac de Gérardmer (km 11 à 12): un sentier assez pierreux sur lequel il faut absolument rester attentif aux promeneurs. Attention par temps de pluie aux pierres glissantes.

- La dernière montée, depuis les rues de Gérardmer jusqu’à la Mauselaine en passant par la Roche du Rain et le Costet (km 14 à 16): sachez garder un peu d’énergie sous la semelle car il est facile de se laisser aller à quelques accélérations en fin de parcours et se retrouver à sec lorsqu’il faut dépenser encore de l’énergie jusqu’à l’arrivée.

Lorsque vous arrivez au pied de la Tour de Mérelle, et si vous ne connaissez pas cet endroit, je vous conseille fortement d’appuyer sur la touche STOP de votre chrono et de gravir la centaine de marches de la tour : une splendide vue sur la vallée de Gérardmer vous y attend! S’il n’y a aucun visiteur, ne vous arrêtez pas et considérez cette ascension comme une partie du parcours, cela ajoutera un peu de dénivelé (mais ne descendez pas les marches en courant, c’est trop dangereux).

Enfin, vous aurez noté que le parcours passe sur les bords du lac de Gérardmer puis dans le centre ville… Suivant l’heure de la journée, vous risquez de vous retrouver à slalomer entre les passants, ce qui peut ne pas être agréable, surtout en fin de parcours.

Le bord du lac, en particulier au niveau de la passerelle du complexe nautique, figure parmi les endroits les plus fréquentés en saison et les week-end: enfants en vélo, poussettes, sorties familiales, etc. Essayez donc plutôt de passer derrière le complexe nautique pour rejoindre directement la D486, même si cela vous oblige à arpenter du bitume.

Vous pouvez aussi éviter les trottoirs du centre ville de la manière suivante : si vous passez par la D486, vous tomberez sur un rond-point. Prenez à droite (Rue du 29e BCP), montez et prenez la deuxième rue à gauche (Rue Haute) : vous évitez le centre ville et arriverez derrière la mairie. Vous pouvez alors rattraper le parcours à cet endroit.

Le tracé en lien ci-dessous n’est pas le parcours normal : pour moi, le début se situe à Gérardmer. Mais vous pouvez voir comment j’évite le centre ville.

- Persos A à L

- Carmine

- Mona CHOLLET

- Anna COLIN-LEBEDEV

- Julien DEVAUREIX

- Cory DOCTOROW

- Lionel DRICOT (PLOUM)

- EDUC.POP.FR

- Marc ENDEWELD

- Michel GOYA

- Hubert GUILLAUD

- Gérard FILOCHE

- Alain GRANDJEAN

- Hacking-Social

- Samuel HAYAT

- Dana HILLIOT

- François HOUSTE

- Tagrawla INEQQIQI

- Infiltrés (les)

- Clément JEANNEAU

- Paul JORION

- Michel LEPESANT

- Persos M à Z

- Henri MALER

- Christophe MASUTTI

- Jean-Luc MÉLENCHON

- MONDE DIPLO (Blogs persos)

- Richard MONVOISIN

- Corinne MOREL-DARLEUX

- Timothée PARRIQUE

- Thomas PIKETTY

- VisionsCarto

- Yannis YOULOUNTAS

- Michaël ZEMMOUR

- LePartisan.info

- Numérique

- Blog Binaire

- Christophe DESCHAMPS

- Louis DERRAC

- Olivier ERTZSCHEID

- Olivier EZRATY

- Framablog

- Romain LECLAIRE

- Tristan NITOT

- Francis PISANI

- Irénée RÉGNAULD

- Nicolas VIVANT

- Collectifs

- Arguments

- Blogs Mediapart

- Bondy Blog

- Dérivation

- Économistes Atterrés

- Dissidences

- Mr Mondialisation

- Palim Psao

- Paris-Luttes.info

- ROJAVA Info

- Créatifs / Art / Fiction

- Nicole ESTEROLLE

- Julien HERVIEUX

- Alessandro PIGNOCCHI

- Laura VAZQUEZ

- XKCD