18.02.2020 à 01:00

Zettlr : markdown puissance dix

Le logiciel libre a toujours quelque chose de magique. Cédant au plaisir coupable d’une attitude consommatrice, on se met à essayer frénétiquement plusieurs solutions logicielles, rien que « pour voir ». Zettlr fera-t-il partie de ces nombreux éditeurs markdown que je recense dans l’espoir de trouver le Graal du genre ? Attention : on n’essaye pas Zettlr sans en comprendre d’abord les objectifs.

Comparaison et flux de travail

Dès les premières pages de présentation dans la documentation de Zettlr, on voit clairement que pour se servir de ce logiciel, il faut de bonnes raisons.

On peut expliquer ces raisons en comparant Zettlr avec d’autres éditeurs spécialisés dans le markdown. Essayons par exemple de le comparer Ghostwriter (j’en ai parlé dans ce billet), du point de vue utilisateur.

La première différence c’est que là où Ghostwriter propose une interface très facile et rapide à prendre en main… Zettlr n’est pas aussi explicite. Bien sûr, on peut d’emblée commencer à écrire en markdown, enregistrer un fichier, mais ce n’est pas le but unique de Zettlr. Si Ghostwriter se concentre avant tout sur la partie éditeur, Zettlr est à la fois dédié à l’écriture et à la gestion de connaissances. Et pour cause, il a été créé et il est utilisé essentiellement dans le monde universitaire. C’est donc dans un contexte qui concerne les documents longs qu’il faut appréhender Zettlr, là où Ghostwriter servira bien la cause pour écrire un billet de blog, par exemple.

En fait tout se joue dans la manière dont on intègre un éditeur markdown dans un flux de travail. Dans mon cas, l’éditeur que j’utilise ne constitue pas un nœud décisif, ce qui fait que, selon les situations, je peux opter pour un autre éditeur (spécialisé ou non dans le markdown) pour continuer à travailler sur le même document.

J’aime bien avoir cette possibilité d’utiliser plusieurs éditeurs pour un même fichier, indépendamment du système sur lequel je travaille. Ensuite, pour produire le document final, j’exporte directement dans un format donné (si l’éditeur le permet) ou bien j’utilise pandoc qui me permet de transformer le fichier markdown en à peu près tout ce que je veux. Dans ce cas, je « sors » de l’éditeur pour utiliser la ligne de commande, puis une fois le document produit, j’utilise un autre logiciel pour terminer ma production selon le format choisi (LibreOffice pour.odt, un éditeur TeX pour(La).TeX, un éditeur de texte pour le .html, LibreOffice pour .docx, etc.). Pour les questions liées à la gestion de la bibliographie, c’est un peu complexe, puisque je suis contraint d’ouvrir, en plus de mon éditeur, un gestionnaire de bibliographie tel Zotero ou JabRef, repérer les clé bibtex des références, les insérer sous la forme [@dupont1955].

Tout dépend des goûts, mais on voit bien qu’un éditeur markdown trouve vite ses limites lorsqu’on commence à intégrer le markdown dans une démarche de rédaction plus « soutenue » et afin de rédiger des documents longs. Des allers-retour avec d’autres logiciels (notamment pour la gestion de la bibliographie) sont nécessaires.

Bien sûr les éditeurs comme Ghostwriter permettent de faire des exports en différents formats. Ils peuvent même créer du PDF en utilisant LaTeX (c’est d’ailleurs l’option recommandée pour un bon résultat, à condition d’avoir préalablement installé LaTeX). Mais il faut savoir se méfier des solutions qui prétendent tout faire. Ainsi, lorsqu’on commence à manipuler de la bibliographie, les « exports-gadgets » sont plus encombrants qu’autre chose. Cependant, il faut reconnaître que Zettlr a plutôt bien réussi à intégrer ces fonctionnalités d’export.

Pour ce qui me concerne, la solution que j’ai adoptée consiste à utiliser un éditeur de texte nommé Atom qui dispose d’extensions permettant d’écrire en markdown, faire de l’autocomplétion avec du Bibtex, intégrer un convertisseur avec pandoc et utiliser la console pour lancer des commandes (et plein d’autres choses). Cela me permet d’avoir mon flux de travail concentré pour l’essentiel sur un seul logiciel et utiliser les fonctionnalités au besoin, en gardant l’avantage de segmenter l’activité.

Alors, si de tels couteaux suisses existent, me demanderez-vous, pourquoi s’intéresser à Zettlr ? parce que les couteaux suisses demandent un temps d’apprentissage assez long, disposent d’une foule de fonctionnalités au point de s’y perdre et que Zettlr cherche à concentrer l’essentiel (avec quelques bémols toutefois).

De la gestion de connaissance

Avant de parler des fonctionnalités concrètes de Zettlr, il faut questionner l’ambition générale de ce logiciel.

Il a été créé essentiellement pour les chercheurs et les écrivains. C’est d’ailleurs un chercheur en sciences humaines, Hendrik Erz, qui a créé Zettlr afin de pouvoir sortir du carcan « traitement de texte » qui ne correspond pas vraiment aux besoins lorsqu’on écrit ou prend des notes dans une activité de production de connaissances (là où le traitement de texte devrait intervenir à une étape ultérieure de « mise au propre »).

Quels sont ces besoins ? pouvoir écrire en se concentrant sur ce qu’on écrit, tout en disposant d’une aide pour accéder aux ressources cognitives qu’on aura prit soin d’organiser en amont.

Cette organisation passe par la gestion bibliographique (à l’aide de logiciels dédiés tels Zotero) ainsi que par la gestion des notes et autres notices ou fiches que l’on stocke dans un système de pensée qui nous est propre.

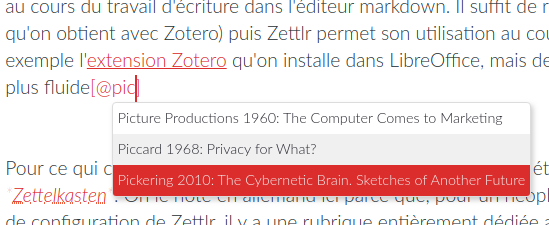

Pour ce qui concerne la gestion bibliographique, l’utilisation de logiciels dédiés (et capables de sortir différents formats de bibliographie) est une habitude que bon nombre de chercheurs ont déjà (si ce n’est pas le cas, il y a un problème). Zettlr permet d’intégrer l’utilisation de références bibliographiques au cours du travail d’écriture dans l’éditeur markdown. Il suffit de renseigner le fichier .bib (ou CSL Json, qu’on obtient avec Zotero) puis Zettlr permet son utilisation au cour de la frappe. Cela rappelle par exemple l'extension Zotero qu’on installe dans LibreOffice, mais de manière plus brute et beaucoup plus fluide.

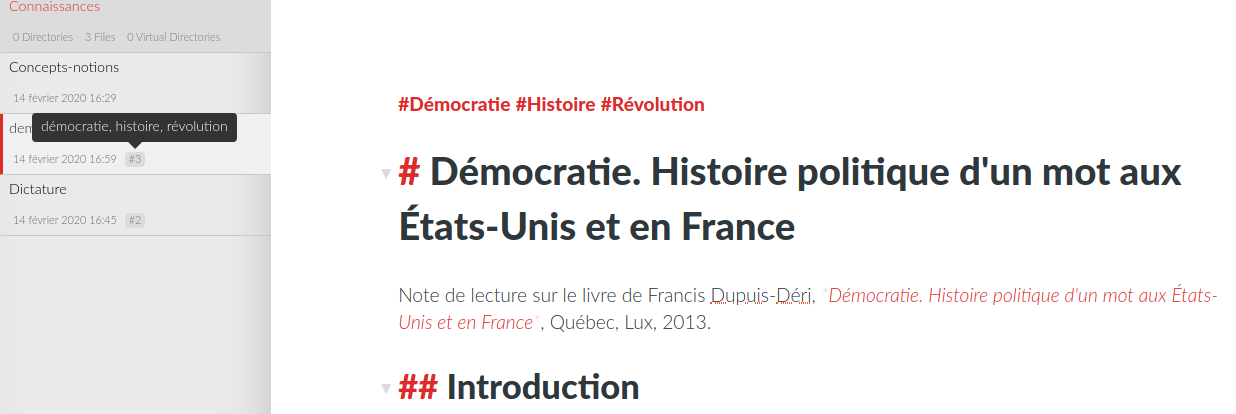

Pour ce qui concerne la mobilisation des connaissances, Zettlr a été conçu pour créer un système de Zettelkästen. On le note en allemand (ici au pluriel) parce que, pour un néophyte qui se rendrait dans les options de configuration de Zettlr, il y a une rubrique entièrement dédiée au « flux de travail Zettelkasten », et très franchement ça peut surprendre (sauf qu’on comprend aussi pourquoi Zettlr se nomme ainsi).

Une Zettelkasten signifie littéralement « boîte » (der Kasten) à notices ou pense-bêtes (der Zettel). Personnellement j’appelle cela une « boîte à fiches ». Dans ce cas, direz-vous, il y a déjà des logiciels spécialisés dans les « notes », y compris en permettant de synchroniser en ligne, avec une interface pour smartphone, etc. Oui, évidemment, et il n’est pas idiot de penser que, dans la mesure où ces logiciels de prise de notes utilisent le plus souvent le markdown, ces notes peuvent aussi être ouvertes avec Zettlr (c’est que je fais). Mais cela va plus loin.

Zettlr permet de créer des fiches tout en créant soi-même un système de rangement. C’est ce qui est expliqué ici. Le logiciel ne cherche pas à formater les notes ou à créer une seule manière de les rédiger ou les stocker : c’est à vous de créer votre système de rangement. On utilise alors pour cela les outils courants de liens externes entre les fiches et les mots-clés qu’on note pour chaque fiche. Un genre wiki, si on veut (même si un logiciel comme Dokuwiki sera bien plus puissant), mais sans quitter Zettlr.

L’intérêt réside selon moi dans la création et le nommage des fiches. Selon le besoin, il est possible de configurer l’identifiant de la fiche (le nom du fichier) et créer des liens entre les fiches en profitant de l’assistant (menu contextuel qui liste les noms de fiche). Ces fonctionnalités sont très simples, on pourra même les qualifier de basiques, mais à l’utilisation quotidienne, elle permettent un réel gain de temps… Et à propos de temps on notera que si Zettlr propose un format d’export en Org (pour Emacs), ce n’est pas pour rien !

Aide à la saisie

Zettlr est d’abord un éditeur markdown et le moins qu’on puisse dire est qu’il accompli ce rôle avec brio. L’aide à la saisie, indissociable de l’interface, est soignée.

Outre un petit menu, en haut, dédié à la mise en forme, on notera :

- la visibilité automatique des titres de section, avec la possibilité de masquer la section ;

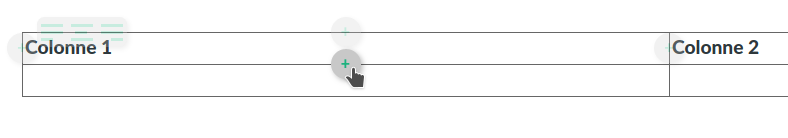

- l’aide à la saisie de tableaux ;

- quelques raccourcis et astuces (voir la documentation) tels la combinaison

Ctrl + alt + Fqui permet d’entrer une référence de note de bas de page automatiquement, ou encoreCtrl + alt + pointage curseurqui permet de saisir le même texte à deux endroits en même temps…

Correction en cours de frappe

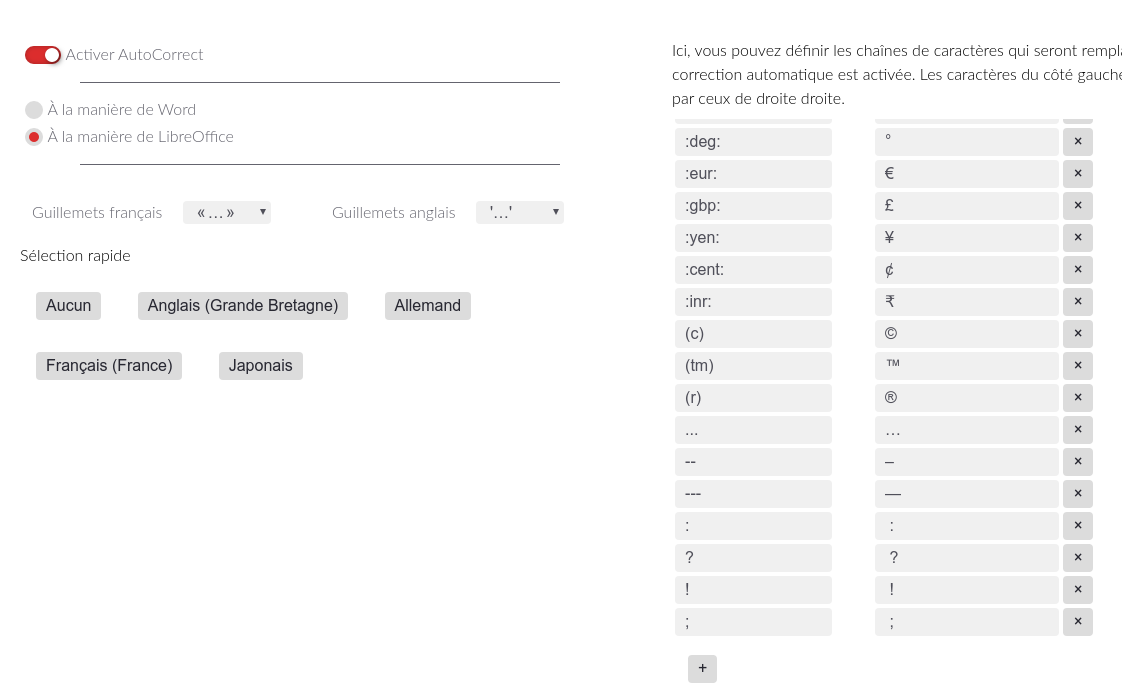

L’ajout d’une fonction de correction basée sur des dictionnaires est quelque chose d’assez banal. Zettlr l’intègre pour plusieurs langues et c’est un atout très important. Mais pour un éditeur markdown, la possibilité de configurer soi-même la correction en cours de frappe est, osons le dire, assez exceptionnel. Ainsi, dans Paramètres > AutoCorrect il est possible d’activer l’utilisation des guillemets selon le contexte linguistique, mais aussi toutes sortes de saisies utiles, en particulier pour la typographie. Ainsi, on peut faire en sorte que la frappe d’un double point soit remplacée par une séquence qui associe une espace insécable (AltGr + Esp) et un double point, et toutes autres joyeusetés relatives aux règles typographiques.

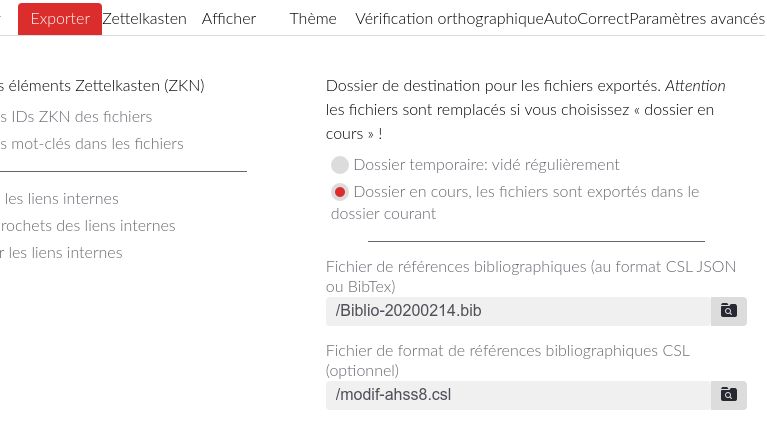

Travailler par projet

Comme le font beaucoup d’éditeurs, en particulier pour la programmation, l’utilisation de Zettlr sera d’autant plus efficace si vous optimisez la gestion des fichiers en créant un dossier par projet. C’est ce dossier que vous ouvrez alors, et c’est dans ce dossier que seront listés les fichiers que vous créez (dans le panneau de gauche). Ainsi, dans les options d’export, je conseillerais plutôt de cocher l’option qui consiste à sauvegarder les fichiers exportés dans le dossier en cours.

La bibliographie

Comme mentionné plus haut, Zettlr fournir un outil d’aide à la saisie de références bibliographiques.

Le principe qui a été retenu par les créateurs est celui-ci : dans les paramètres, vous entrez le chemin du fichier de bibliographie que vous avez créé. Vous pouvez entrer un fichier .bib ou un fichier .json créé par exemple avec Zotero.

À la différence de la gestion bibliographique via une extension Zotero ou JabRef dans le logiciel de traitement de texte tel LibreOffice, il faut entrer le chemin du fichier .bib ou .json dans les paramètres et ce seront ces données qui seront utilisées par Zettlr. Évidemment, si vous complétez votre bibliographie il faut s’assurer que Zettlr pourra bien trouver dans le fichier vos nouvelles références sans pour autant remplacer le fichier à chaque fois et devoir recharger Zettlr. Une fonctionnalité de Zotero vous sera très utile pour cela :

- Dans Zotero, sélectionnez la bibliothèque que vous souhaitez exporter, clic droit puis

Exporter la bibliothèque - Sélectionnez le format Better BibTeX ou Json et cochez la case

Garder à jour - Sauvegardez et entrez le chemin vers ce fichier dans Zettlr

- Désormais, lorsque la bibliothèque Zotero subira des modifications, le fichier d’export sera toujours à jour (et vous retrouverez vos nouvelles références)

À mes yeux, c’est une posture bancale. Certes, le fichier sera toujours à jour mais c’est une fonctionnalité qui dépend d’un autre programme (et tant pis si vous n’aimez pas Zotero). Par ailleurs, cela implique aussi que le fichier de bibliographie soit le même pour tous vos projets, ce qui signifie que si, comme moi, vous avez une biblio séparée pour chaque projet dans Zotero, la seule bibliothèque à exporter, c’est la principale. Cela dit, une fois configurée la bibliographie, Zettlr permet l’autocomplétion des références, ce qui est déjà d’une grande aide.

Ceci est valable aussi pour la configuration du format de bibliographie à la production de sortie, c’est-à-dire à l’export. En effet, pour formater la bibliographie, Zettlr permet de sélectionner le fichier de style CSL (que vous pourrez trouver sur ce dépôt ou via ce configurateur – reportez-vous à la section Bibliographie de ce billet pour comprendre de quoi il s’agit). Là encore, l’idée me semble bancale : si vous rédigez plusieurs documents avec des exigences différentes de format de bibliographie, il faut changer à chaque fois.

Donc idéalement, l’une des prochaines améliorations de Zettlr devrait inclure une solution d’extension Zotero ou JabRef capable de générer le fichier de bibliographie final à la volée et une solution de sélection de fichiers de style CSL. Plus facile à dire qu’à faire…

Export et pandoc

Pour utiliser les fonctionnalités d’export de Zettlr, il vous faut le logiciel pandoc installé sur votre système. Vous ne serez pas efficace si vous ne connaissez pas dans les grandes lignes le fonctionnement de ce logiciel… Qui ne connaît pas pandoc aura toutes les peines du monde à comprendre comment Zettlr exporte les fichiers dans un format choisi.

Pandoc est un logiciel de conversion muti-format très puissant et avec des résultats très propres (il ne s’encombre pas de formules polluantes qui rendent inutilisables les fichiers produits). Là où pandoc prend toute sa valeur dans notre cas, c’est qu’il permet de transformer le format markdown en à peu près tout ce que vous voulez. Par ailleurs, il est capable non seulement de convertir, mais aussi de convertir en utilisant des modèles et même d’autres logiciels qui paramètrent la conversion. Je vous invite à lire ce billet à propos de la manipulation de documents markdown et ce billet à propos de pandoc et LaTeX pour vous faire une idée (complétez aussi par celui-ci).

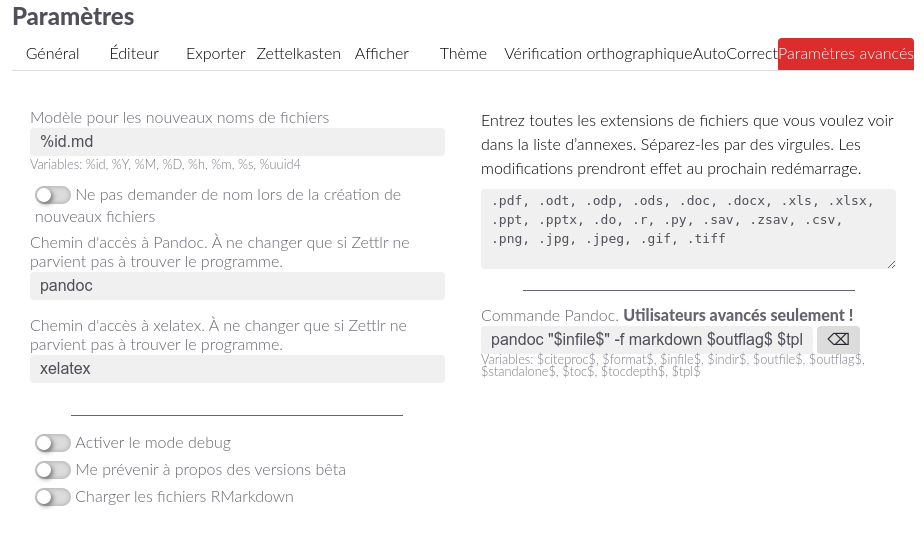

Ces lectures vont vous permettre de mieux comprendre la section des paramètres avancés de Zettlr.

Dans l’illustration, la liste des annexes concerne les fichiers que vous allez voir figurer dans le panneau latéral de droite (en cliquant sur la petit trombone) lorsque vous liez des documents annexes à votre document. Quant aux chemins vers pandoc et XeLaTeX, inutile de vous en soucier, pourvu que ces programmes soient bien installés.

Dans l’illustration, la liste des annexes concerne les fichiers que vous allez voir figurer dans le panneau latéral de droite (en cliquant sur la petit trombone) lorsque vous liez des documents annexes à votre document. Quant aux chemins vers pandoc et XeLaTeX, inutile de vous en soucier, pourvu que ces programmes soient bien installés.

Ce qui nous intéresse dans les paramètres avancés, c’est la commande pandoc réservée aux « utilisateurs avancés seulement ». Parce qu’en réalité, elle détermine comment pandoc doit fonctionner avec Zettlr. Essayons de comprendre.

Pandoc est un logiciel dont l’usage est simple. Ce n’est pas parce qu’il s’utilise en ligne de commande que cela en fait un logiciel compliqué. La preuve : pour utiliser pandoc, vous devez lancer la commande pandoc en précisant le fichier sur lequel vous voulez travailler, le nom du fichier à produire et les options et formats choisis pour la conversion. Ainsi la commande

$pandoc source.md -o sortie.odt

Consiste à produire un fichier .odt nommé « sortie » à partir d’un fichier nommé « source ». Le -o signifie « output » (vers la sortie).

Une variante pourrait être :

$pandoc -f markdown -t odt bonjour.md

… c’est à dire transformer le fichier « bonjour.md » du markdown vers (-f c-à-d. : from markdown vers -t c-à-d. : to) le .odt.

Ça va jusque là ? vous voyez il n’y a rien de compliqué. Continuons un peu.

Pandoc ne fait pas « que » convertir. Il est capable de convertir en utilisant des informations beaucoup plus complexes et qui permettent même d’enrichir le fichier de départ, surtout si ce dernier n’est qu’en markdown. Par exemple :

- avec le programme

citeprocil est capable d’interpréter un format de bibliographie (en CSL) et on aura pris soin de renseigner dans la ligne de commande à la fois l’optionciteprocet le chemin vers le fichier de bibliographie ; - avec

reveal.jsil est capable de sortir, à partir d’un fichier markdown rédigé à cette intention, une très jolie présentation en HTML qu’il reste à afficher dans un navigateur en vue de faire une conférence.

Maintenant imaginez que vous n’avez pas le nom du fichier source ni le nom de sortie et que vouliez permettre à un utilisateur de choisir le format de sortie. Et bien il vous reste à créer une ligne de commande qui, au lieu de donner des instruction rigides, propose des valeurs (avec des $ qui seront utilisées (ou pas). Et vous voilà avec la ligne de commande que propose Zettlr dans les paramètres avancés.

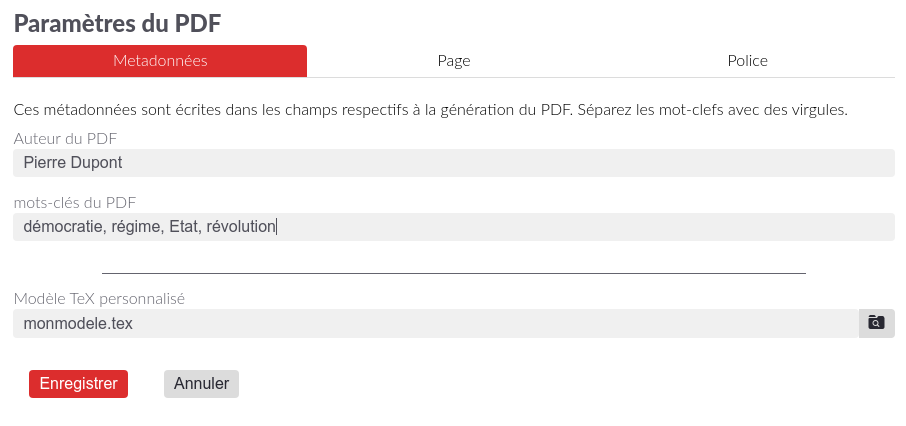

Exporter en PDF

L’export au format PDF à partir de Zettlr suppose que vous ayez LaTeX (et XeLaTeX) installé sur votre système. Si tel est le ca,s il vous reste à vous rendre dans le menu fichier > Paramètres de PDF afin d’y renseigner divers éléments dont un modèle .tex qui pourra être utilisé. Rendez-vous sur la documentation de Pandoc pour apprendre à vous en servir.

Attention : Si vous avez une version de pandoc antérieure à 2.0 (c’est le cas pour beaucoup d’installations), Zettlr (via pandoc) retournera une erreur du type unrecognized option --pdf-engine=xelatex. L’explication se trouve ici. Il s’agit d’un changement qui a eu lieu pour pandoc 2.0 qui est passé de la commande --latex-engine=xelatex à la commande --pdf-engine=xelatex. Pour résoudre ce problème, remplacez simplement l’occurrence dans la ligne de commande pandoc que vous trouverez dans Paramètres > Paramètres avancés. Ou bien installez la dernière version de pandoc.

Attention (bis) : Dans les options du PDF, section Police sont indiquées les polices de caractères que pandoc utilisera pour la transformation en PDF via XeLaTeX. Si vous ne les avez pas sur votre système, un message d’erreur sera affiché. Indiquez à cet endroit les polices de caractères que vous souhaitez utiliser.

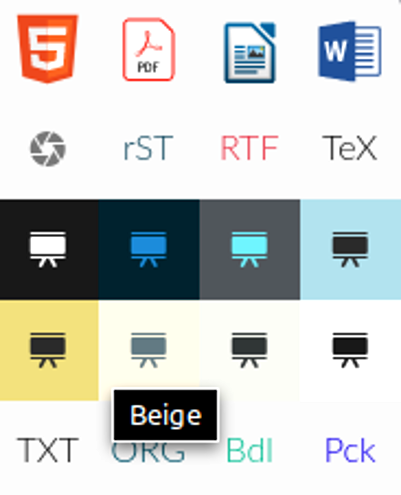

Les autres formats

Zettlr permet de faire des présentations en markdown puis de les exporter en utilisant reveal.js. Il vous reste donc à rédiger votre présentation et choisir parmi les modèles proposés (couleurs dominantes).

Vous pouvez aussi exporter directement en HTML : pour cela Zettlr dispose d’un modèle et exportera votre document en une page HTML contenant aussi les styles (on dit « standalone » ou option -s avec pandoc).

Quand aux autres formats, le choix reste intéressant :

| Format | Destiné pour |

|---|---|

| HTML | Navigateur |

| .ODT | Traitement de texte type LibreOffice, MSWord, AbiWord, etc. |

| .DOCX | Microsoft |

| rST | ReStructuredText : mise en forme pour de la doc de langage type Python |

| RTF | Rich Text Format : format descriptif pour traitement de texte |

| TeX | Format pour TeX / LaTeX |

| TXT | Format texte (simple) |

| ORG | Pour Emacs Org (pour les utilisateurs d’org-mode, très puissant |

| Bdl / Pck | TextBundle (un conteneur markdown + description + fichiers liés) / Variante |

… il manque selon moi la possibilité d’exporter en .epub, un tâche dont s’acquitte très bien pandoc et qui pourrait avoir son application pour l’écriture de livre, lorsqu’on a plusieurs chapitres dans des fichiers séparés. Peut-être que cette fonctionnalité sera ajoutée ultérieurement.

Conclusion

Zettlr est un excellent logiciel qui tire de nombreux avantages du markdown dans le flux de production de documents longs et dans la gestion de documentation personnelle. Il pêche encore par manque de pédagogie, mais il est sur la bonne voie. Par ailleurs, sur les aspects qui concernent l’exportation, ce que propose Zettlr est une interface graphique de pandoc. Les habitués de al ligne de commande, comme moi, ne seront pas franchement épatés : j’estime qu’il à ce niveau plus important d’apprendre à complètement se servir de pandoc. Et s’il lui faut une interface graphique (et je pense que ce serait plutôt bien), dans ce cas, je préférerais largement un programme uniquement dédié aux fonctions de conversion de pandoc (et pas au markdown).

Des directions devront être envisagées en fonction du public visé pour Zettlr. Par exemple, au vu de son fonctionnement global, il pourrait tout à fait être utilisé en binôme avec Git et par conséquent intégrer des options spécialisées dans le versionning. Une autre possibilité consisterait à utiliser une connexion à un dépôt Nextcloud afin de pouvoir synchroniser facilement l’écriture de documents en markdown. Bien sûr, qu’il s’agisse de Git ou de Nextcloud, il est déjà possible soit de commiter les fichiers à part, soit de travailler dans un dossier distant, mais il s’agit-là de tâches spécialisées avec lesquelles tout le monde n’est pas familier.

05.01.2020 à 01:00

Sentiers et randonnée : le grisbi du Club Vosgien

En octobre 2019, après un bon repas dans un restaurant montagnard, la Direction du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et le Club Vosgien ont signé une charte de protection des sentiers pédestres. Ils entendent ainsi définir l’exclusivité des usages et tentent de légitimer une discrimination entre les piétons et les autres usagers, en particulier les VTT. Si cette charte n’a qu’une valeur juridique potentielle, elle n’en demeure pas moins une démarche qui pourra essaimer dans les autres parcs naturels, et c’est toute une activité sportive (et touristique) qui en subira les conséquences. Il faut se mobiliser.

Vététiste

Loin des clichés et des vidéos impressionnantes de DownHill qu’on trouve sur les zinternetz, le VTT est d’abord et avant tout une activité à la fois sportive et populaire. Cela va de la petite promenade dominicale en famille dans les sous-bois, à la grande randonnée de 60 kilomètres avec 2500 m de dénivelé. Cette forme de randonnée sportive a un autre nom, le Cross Country ou All Mountain… On va appeler cela la Randonnée Sportive en VTT, pour faire court et francophone.

Il s’agit d’une pratique en solo ou en petits groupes. On croisera rarement un peloton de 20 vététistes dans la forêt sauf en cas d’organisation d’un événement dédié. On peut dire aussi que les vététistes sont des amoureux de la nature. Lorsque vous croisez un vététiste sur un sommet, par exemple dans les Vosges, il y a de fortes chances qu’il soit monté depuis le fond de la vallée (pour mieux y redescendre) et il n’a donc pas amené sa voiture sur le parking à 200 m de là. Dans son sac à dos, il préfère embarquer quelques outils et non pas la combinaison chips et papiers gras que d’aucuns n’hésitent pas à laisser traîner : il préfère une petite barre de céréales et quelques fruits secs. C’est aussi un contemplatif, il aime les paysages et reste très sensible aux aspects esthétiques du circuit qu’il accompli.

Bref, il ressemble à quoi notre vététiste ? à un randonneur. Un pur, un vrai, exactement comme les randonneurs chevronnés du Club Vosgien, cette vénérable institution qui regroupe des mordus de la marche et du bivouac. Sauf que lui, il a juste un vélo en plus.

Cette pratique du VTT rassemble l’écrasante majorité des pratiquants. Ils descendent sur les sentiers ou les chemins plus larges sans se prendre pour des champions du monde (parce que se casser la figure en VTT peut coûter cher). Sourire aux lèvres, sensations dans le guidon, quelques menus frissons : le VTT est une activité cool (avec un peu de transpiration quand même, sinon c’est pas drôle). Et pour les mordus comme moi, quelques degrés vers zéro ou un peu de pluie ne nous font peur (même la neige c’est marrant).

Dans les Vosges, on croise les vététistes soit sur les sentiers soit à la terrasse des fermes-auberges. Quoi de plus normal ? Des allemands, des belges, des habitants du coin ou d’un peu plus loin… exactement comme les randonneurs pédestres vous dis-je.

Alors c’est quoi le problème ?

J’ai déjà eu l’occasion de pondre un assez long billet sur cette curieuse mentalité de quelques antennes (alsaciennes) du Club Vosgien qui refusent le partage des usages tout en s’octroyant le droit de décider des libertés (en particulier celle d’aller et venir) pour l’ensemble des usagers, y compris les randonneurs qui ne font pas partie du Club Vosgien (une majorité, donc).

Il faut croire que les mêmes ont su réitérer de manière encore plus officielle et cette fois en entraînant dans leur sillage la plus haute responsabilité du Club Vosgien, sa présidence, et en sachant convaincre le président du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.

À l’initiative de l’antenne CV de Saint Amarin, une charte a été signée le 11 octobre 2019, avec pour titre : « Charte de protection des sentiers pédestres ». Elle concerne tout le massif et engage réciproquement le Parc le Club Vosgien… Je n’en fais pas l’article, l’antenne de la MBF Vosges a écrit à ce sujet un communiqué plus que pertinent.

Cette charte a été rédigée, discutée et signée en totale exclusion des représentants des autres usagers de la montagne et de ses sentiers, en particulier les vététistes. On remarque parmi les présents à la « cérémonie » de la signature : des représentants d’antennes du Club Vosgien (surtout celui de Saint Amarin), des représentants du Parc, le préfet du Haut Rhin (surprenant !), un représentant du Club Alpin Français, un représentant d’Alsace Nature (association de protection de la nature), quelques élus municipaux, départementaux et régionaux… C’est-à-dire, outre le Club Vosgien, une très faible représentation des usagers de la montagne et du Parc mais une très forte représentation des instances administratives.

Source : page FB du club Vosgien antenne St. Amarin

Cette charte engage réciproquement le Club Vosgien et le Parc sur des sujets tels l’entretien des sentiers et leurs préservation, en vertu de leurs valeurs patrimoniale, esthétique, et économique. Fort bien, dirions-nous, puisque dans ce cas, les devoirs ne concernent que ces instances.

Mais que lit-on au détour d’un article ? que les « sentiers fragiles de montagnes seront réservés en exclusivité à la circulation pédestre ».

On ne parle pas ici des sentiers déjà interdits par arrêté (parfois même aux piétons) et qui concernent de très petites parties classée en zone protégée. Non : on parle des sentiers que visiblement le Club Vosgien défini péremptoirement comme des sentiers « fragiles », c’est-à-dire « inférieurs à 1 mètre de large », « sinueux, situés dans des pentes raides » et « ne permettent pas le croisement avec d’autres usagers que pédestres » (comme si les VTT ne s’arrêtaient jamais pour laisser passer les marcheurs…)

En d’autres termes, dans une charte qui ne fait que stipuler des engagements réciproques entre le Parc et le Club Vosgien, c’est-à-dire entre une association et une autorité administrative, on voit apparaître comme par enchantement une clause qui rend exclusif et discriminatoire l’usage des sentiers. Faute d’avancer des faits réels et tangibles pour justifier cette exclusivité, la clause en question n’a pas la valeur d’un arrêté mais elle est néanmoins légitimée par une autorité administrative. Tel était l’objectif du Club Vosgien, et il a été atteint.

Il faut encore préciser que la valeur patrimoniale de ces sentiers est essentiellement le fruit du travail du Club Vosgien depuis le début du siècle dernier. On ne peut que saluer l’énorme travail fourni mais on ne peut toutefois s’empêcher de remarquer que le CV se place aujourd’hui en juge et partie : la même valeur patrimoniale est-elle communément partagée ? Certains préfèrent peut-être davantage insister sur les aspects environnementaux, sportifs, culturels…

Le seul argument éventuellement vérifiable qui soit avancé par le Club Vosgien consiste à accuser les VTT de favoriser l’érosion des sentiers. Tout comme on pourrait pointer l’élargissement des sentiers par les randonneurs qui marchent de front. J’ai de mon côté la certitude que le VTT n’est certainement pas un facteur significatif d’érosion. Et si tant est qu’une étude sérieuse porterait sur l’érosion par les usagers du Parc il faudrait alors s’attendre à devoir questionner :

- l’intérêt réel pour le Club Vosgien de baliser près de 20.000 Km de sentiers (sans aucune érosion bien entendu),

- les pratiques des exploitants et la gestion forestière en général (une calamité dans le massif vosgien),

- la gestion du couvert végétal et de la faune,

- questionner le schéma de circulation des véhicules à moteur,

- la pratique du ski,

- etc.

Et il faudrait alors aussi questionner les raisons pour lesquelles, par exemple, une association comme la MBF se voit souvent refuser les autorisations de participer à l’entretien des sentiers. Car de ce côté aussi une certaine exclusivité du Club Vosgien est organisée (puisque valider la participation des vététistes reviendrait à valider aussi leur usage).

Bref, qu’on se le dise : certains membres de certaines antennes du Club Vosgien ont une dent contre les vététistes. Et profitant de leurs appuis et de leurs relations, ils s’arrangent pour officialiser les choses.

Conséquences

Il est clair que de telles dispositions dans la charte ont de fait une valeur juridique potentielle. Cela signifie que désormais il sera possible de se référer à cette charte comme un élément justifiant un arrêté futur visant carrément à interdire la pratique du VTT.

Mais cette disposition change aussi la manière de concevoir l’espace commun : sous prétexte d’entretenir les sentiers balisés, et donc d’exercer le monopole des itinéraires de randonnée, le Club Vosgien s’approprie cet espace commun, ses valeurs patrimoniales et esthétiques, et s’arroge le droit de choisir qui peut en jouir et comment.

Comme le dit Ludovic, membre de la MBF :

Le problème dans les documents signés par le PNRBV et la Fédération du Club Vosgien, c’est qu’on inverse totalement la réalité des usages et la loi. Légalement, la règle c’est la libre circulation partout et les limitations par voie d’exception (avec des motifs réels et sérieux). Ici l’exception est partout.

Et quitte à l’interdire, toujours selon cette charte, cela risquerait de concerner énormément d’endroits dans le massif des Vosges :

- « Sentiers fragiles » : concept très vagues et donc pouvant être élargi toujours davantage (montées, descentes…),

- chemins de moins d'1 mètre de large,

- « Sentiers pittoresques à haute valeur esthétique en sommet de crête, chaumes, forêts d’altitudes ».

Bref, autant dire que si on veut passer d’une vallée à l’autre ou atteindre un sommet, cela ne sera plus possible en VTT (sauf éventuellement par la route bitumée et les cols des départementales).

Mais le plus grave dans tout cela, c’est que si de telles dispositions sont prises dans le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, on peut s’inquiéter légitimement pour ce qu’il en sera dans les autres Parcs Naturels Régionaux ! Car en effet, on sait combien les « expérimentations » ont tendance à devenir très vite des règles universelles.

Et pourtant

La solution pour plus de sérénité dans le massif réside autant dans le partage des usages que dans le partage des responsabilités. Les mains n’ont cessé de se tendre vers le Club Vosgien.

Les vététistes sont toujours prêts à accepter que dans certains cas, sur des zones particulières et rares, des sentiers dédiés peuvent être imaginés, voire même des itinéraires de délestage, comme des contournements, mais laissant aux uns comme aux autres la liberté de circuler. Des propositions peuvent être élaborées, il reste à les faire valoir, y compris pour leurs intérêts touristiques.

Toute forme d’interdiction portant sur un usage global et dont les conditions seraient définies par un seul acteur, aussi engagé soit-il et exerçant un monopole, reviendrait à l’échec. Non seulement parce que le Club Vosgien ne représente pas tous les usagers, mais aussi parce qu’il serait impossible de faire respecter de tels interdits à moins de placer un agent du Parc Régional chaque jour à chaque coin de la forêt. Il ne pourrait en résulter autre chose que des tensions inutiles entre pratiquants. Au contraire, proposer de manière ouverte et démocratique des solutions alternatives serait profitable à deux points de vue :

- éviter les clivages là où le respect des usages et de l’environnement est d’abord un combat à mener en commun,

- améliorer les flux de circulation et enrichir les itinéraires selon les pratiques (randonneurs, VTT, VTT électriques, niveaux de difficulté, etc.).

Pour cela, il faut associer systématiquement tous les usagers aux décisions, ce qui est est une démarche démocratique et égalitaire. Associer les vététistes reviendrait aussi à leur confier les responsabilités qu’ils réclament de leur côté, y compris pour entretenir les sentiers.

Pour éviter que les seules réponses aux difficultés ne soient que l’exclusion et l’ignorance, il est important pour les pratiquants de VTT se rassemblent pour former un front commun de discussion. Seule la MBF et la Fédération Française de Cyclisme (dont le silence est parfois assourdissant) peuvent être des interlocuteurs valables dans un monde où peinent à être reconnus les collectifs informels. Alors, si ce n’est déjà fait, adhérez à la MBF !

21.12.2019 à 01:00

L’utopie déchue

Ce livre est écrit comme un droit d’inventaire. Alors qu’Internet a été à ses débuts perçu comme une technologie qui pourrait servir au développement de pratiques émancipatrices, il semble aujourd’hui être devenu un redoutable instrument des pouvoirs étatiques et économiques.

Pour comprendre pourquoi le projet émancipateur longtemps associé à cette technologie a été tenu en échec, il faut replacer cette séquence dans une histoire longue : celle des conflits qui ont émergé chaque fois que de nouveaux moyens de communication ont été inventés. Depuis la naissance de l’imprimerie, les stratégies étatiques de censure, de surveillance, de propagande se sont sans cesse transformées et sont parvenues à domestiquer ce qui semblait les contester. Menacé par l’apparition d’Internet et ses appropriations subversives, l’État a su restaurer son emprise sous des formes inédites au gré d’alliances avec les seigneurs du capitalisme numérique tandis que les usages militants d’Internet faisaient l’objet d’une violente répression.

Après dix années d’engagement en faveur des libertés sur Internet, Félix Tréguer analyse avec lucidité les fondements antidémocratiques de nos régimes politiques et la formidable capacité de l’État à façonner la technologie dans un but de contrôle social. Au-delà d’Internet, cet ouvrage peut se lire comme une méditation sur l’utopie, les raisons de nos échecs passés et les conditions de l’invention de pratiques subversives. Il interpelle ainsi l’ensemble des acteurs qui luttent pour la transformation sociale.

Tréguer, Félix. L’utopie déchue. Une contre-histoire d’Internet, XVe-XXIe siècle. Fayard, 2019.

Lien vers le site de l’éditeur : https://www.fayard.fr/sciences-humaines/lutopie-dechue-9782213710044

11.12.2019 à 01:00

Monopoly Capital

« Aux États-Unis comme dans tous les autres pays capitalistes, les masses dépossédées n’ont jamais été en mesure de déterminer leurs conditions de vie ou les politiques suivies par les différents gouvernements. Néanmoins, tant que démocratie signifiait le renversement du despotisme monarchique et l’arrivée au pouvoir d’une bourgeoisie relativement nombreuse, le terme mettait l’accent sur un changement majeur de la vie sociale. Mais qu’est-il resté de ce contenu de vérité dans une société où une oligarchie minuscule fondée sur un vaste pouvoir économique et contrôlant pleinement l’appareil politique et culturel prend toutes les décisions politiques importantes ? Il est clair que l’affirmation selon laquelle une telle société est démocratique ne fait que dissimuler la vérité au lieu de la mettre à jour. » (P. A. Baran, P. Sweezy, Monopoly Capital, 1966).

Il y a des citations dont le commentaire ne ferait que retranscrire les évidences auxquelles nous faisons face actuellement (les fonctions de l’État bourgeois). Remplacez ici le pouvoir monarchique par la peur du fascisme, et vous retrouvez la soupe continuellement touillée par une certaine oligarchie française (pour ne citer qu’elle). Lorsqu’il se plonge dans les vieux grimoires, le sorcier en sort toujours des grenouilles.

En 1966, paraît un pavé dans les sciences économiques aux États-Unis : Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order (trad. fr. : Le capitalisme monopoliste - Un essai sur la société industrielle américaine). Il est écrit par deux économistes d’inspiration marxiste, Paul Sweezy (fondateur de la Monthly Review) et Paul A. Baran (professeur d’économie à Standford). Le livre sera pour ce dernier publié à titre posthume.

P. A. Baran, P. Sweezy, Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order

En quoi cet ouvrage est-il intéressant aujourd’hui ? Nous évoluons dans un modèle d’économie capitaliste à forte tendance monopoliste et cet ouvrage en développe une description particulièrement pertinente. Néanmoins, depuis les années 1960 beaucoup de choses ont changé et lire cet ouvrage aujourd’hui implique de le resituer dans son contexte : une économie capitaliste-monopoliste naissante. Et c’est là que l’ouvrage prend toute sa dimension puisqu’il explore les mécanismes du modèle que nous subissons depuis des années, en particulier la manière dont les schémas concurrentiels influent sur l’ensemble de l’économie et, par conséquent, la politique.

Qu’il s’agisse d’un capitalisme dirigiste ou de l’émergence de monopoles privés sur certains secteurs économiques (grâce aux « bienfaits » du libéralisme), le rôle de la décision publique dans le cours économique est fondamental à tous points de vue. C’est l’évidence pour la Chine par exemple. Mais en Occident, le libéralisme a tendance parfois à masquer cette évidence au profit d’une croyance populaire en des lois quasi-naturelles d’équilibre de marché et d’auto-régulation. Superstitions.

Pour ce qui concerne l’histoire contemporaine de l’économie américaine et, par extension celle des économies occidentales, l’apparition des monopoles est le résultat de stratégies politiques. Pour les deux auteurs, l’accumulation du capital par des acteurs privés atteint des sommets vertigineux à partir du moment où ces stratégies (notamment en politique extérieure) se déploient selon deux grands principes : l’impérialisme économique et la domination militaire. À leur suite, et surtout après la crise du début des années 1970, d’autres économistes apportèrent encore d’autres éléments : le rôle de la politique dans la régulation du marché intérieur comme arme stratégique protectionniste, la division sectorielle de l’impérialisme (financier, informationnel et culturel), le lobbying, etc.

La traduction littérale du titre originel de l’ouvrage est sans doute plus évocatrice. Il s’agit bien de la création d’un nouvel ordre social et économique. P. A. Baran et P. Sweezy ont su prendre la mesure du nouvel agencement socio-économique de la seconde moitié du xxe siècle, au-delà de la seule question de la consommation de masse. Le refrain n’a guère changé aujourd’hui : en faveur de la dynamique accumulatrice du capitalisme dans une économie monopoliste, la politique doit jouer son rôle de transfert des ressources vers le privé. Aucun échange non-marchand n’a d’avenir dans une telle économie. Sa nature procède par phases successives de centralisations des ressources (matérielles, informationnelles et financières) et d’éclatements de bulles erratiques.

Pour ce qui concerne le nouvel ordre social, les auteurs ont identifié plusieurs dynamiques en cours aux différents niveaux de l’économie quotidienne : les fluctuations de l’immobilier, les banques, les assurances et, surtout, le marketing. Cette dernière activité (avec l’impérialisme et le militarisme) a pour objectif la bonne allocation du surplus économique, c’est-à-dire le rapport excédentaire entre ce qu’une société produit et le coût (théorique) de la production. Avec le marketing, l’absorption du surplus est assurée selon deux moteurs : l’investissement et la consommation.

Il me semblait amusant de recenser quelques citations relevées par P. A. Baran et P. Sweezy et transcrites dans leur ouvrage au chapitre concernant le marketing. Je les reproduis ci-dessous. En effet, dans ce domaine on cite régulièrement l’inventeur du marketing (plus exactement des « relations publiques ») Edward L. Bernays et son ouvrage Propaganda. Mais on oublie bien souvent qu’il a fait école et que les piliers du marketing, la mesure et l’influence des comportements des individus et des masses, sont à la base de la propagande nécessaire à l’assentiment politique des foules. Jusqu’à atteindre des raffinements inégalés avec les GAFAM (pensons à l’affaire Cambridge Analytica, pour ne citer qu’elle). À cet égard, nous avons bel et bien vécu plus de 50 années bercés par une persuasion clandestine (pour reprendre le titre français du best-seller de V. Packard). De cette lancinante berceuse, il est temps de s’extraire (avec pertes et fracas).

Quelques citations

Pourtant, il suffisait de lire… Les citations ci-dessous n’ont rien d’étonnant si on les considère avec nos yeux du début du xxie siècle, mais c’est justement ce qu’elles préfiguraient…

La publicité affecte la demande… en transformant les besoins eux-mêmes. La distinction entre ceci et la modification des moyens de satisfaire des besoins existants est souvent cachée dans la pratique par le chevauchement des deux phénomènes ; analytiquement, elle est parfaitement claire. Une publicité qui ne fait qu’afficher le nom d’une marque de fabrique particulière ne donnera aucune information sur le produit lui-même ; cependant, si ce nom devient ainsi plus familier pour les acheteurs ils auront tendance à le demander de préférence à d’autres marques peu connues et sans publicité. De même, les méthodes de vente qui jouent sur la susceptibilité de l’acheteur, qui se servent de lois psychologiques qu’il ignore et contre lesquelles il ne peut se défendre, qui l’effrayent, le flattent ou le désarment, n’ont rien à voir avec l’information du client : elles tendent à manipuler et non à informer. Elles créent un nouvel ensemble de besoins en remodelant ses motivations.

– Edward H. Chamberlin, The Theory Of Monopolistic Competition, Cambridge, Mass., 1931, p. 119.

« Les études menées au cours des douze dernières années montrent de façon évidente que les individus sont influencés par la publicité sans en être conscients. L’individu qui achète est motivé par une annonce publicitaire mais il ignore souvent l’origine de cette motivation. »

– Louis Cheskin, Why People Buy, New York, 1959, p. 61.

Les défenseurs de la publicité affirment qu’elle comprend de nombreux avantages économiques. D’utiles informations sont transmises au public ; des marchés s’ouvrent à la production de masse ; et en guise de sous-produits nous obtenons une presse indépendante, le choix entre de nombreux programmes de radio et de télévision, et des revues épaisses. Et ainsi de suite. D’autre part on prétend que l’excès de publicité tend à en annuler les effets et procure peu d’informations valables au consommateur ; que pour chaque minute de musique symphonique il y a une demi-heure de mélo. Le problème serait plus susceptible d’être discuté s’il n’existait le fait troublant, révélé par le Sondage Gallup, que de nombreuses personnes semblent aimer la publicité. Ils ne croient pas tout ce qu’on leur raconte mais ils ne peuvent s’empêcher de s’en souvenir.

– Paul A . Samuelson, Economics, New York, 1961, p. 138.

Claude Hopkins, qui est l’un des « immortels » de la publicité raconte l’histoire de l’une de ses campagnes publicitaires pour une marque de bière. Au cours d’une visite à la brasserie il écouta poliment l’exposé des qualités du malt et du houblon employés, mais ne s’intéressa qu’à la stérilisation par la vapeur des bouteilles vides. Son client lui fit remarquer que toutes les brasseries procédaient de la sorte. Hopkins lui expliqua patiemment que ce n’était pas ce que les brasseries faisaient qui importait, mais ce qu’elles affirmaient faire par leur publicité. Il fonda sa campagne sur le slogan : « Nos bouteilles sont lavées à la vapeur ! ». George Washington Hill, le grand fabricant de tabac, fonda une campagne publicitaire sur le slogan « Nous grillons notre tabac ! » En fait, tous les tabacs le sont, mais aucun autre fabricant n’avait pensé à l’énorme potentiel publicitaire du slogan. Hopkins, remporta une autre grande victoire publicitaire en proclamant à propos d’une marque de dentifrice : « Enlève la pellicule qui se forme sur vos dents ! » En vérité tous les dentifrices en font autant.

– Rosser Reeves, Reality in Advertising, New York, 1961, p. 55-56.

Quand la forme du produit est reliée à la vente plutôt qu’à la fonction productive, comme cela est le cas de plus en plus souvent, et quand la stratégie de vente est fondée sur de fréquents changements de style, certains résultats sont presque inévitables : tendance à l’emploi de matières de qualité inférieure ; « raccourcis » adoptés pour limiter le temps indispensable à une bonne mise au point des produits ; négligence sur l’indispensable contrôle de qualité. Une telle obsolescence provoquée amène une augmentation de prix pour le consommateur sous la forme d’une réduction de la durée des biens et d’un accroissement des frais de réparation.

– Dexter Master, ancien dirigeant de l’Association des Consommateurs, cité par Vance Packard, The Waste Makers, 1960, p.14.

11.11.2019 à 01:00

Les voies de la préfiguration

Pour de récentes approches des mouvements altermondialistes ou apparentés, il semble que le concept de préfiguration devienne une clé de lecture prometteuse. Doit-on uniquement réfléchir en termes de stratégies politiques, ou justifier les initiatives en cherchant une légitimité dans des expériences fictives, comme celle d’Orwell ? Et si oui, comment obtenir l’adhésion du public ? Il importe de travailler un peu cette idée de la préfiguration et c’est ce que je propose dans cet article.

Titre

Qu’est-ce que préfigurer ? La préfiguration est d’abord un concept travaillé dans les études littéraires, artistiques ou philosophiques. Pour un événement ou des idées, il s’agit de déceler des éléments antérieurs, culturels, issus de l’expérience, ou d’autres idées et concepts qui peuvent être liés d’une manière ou d’une autre au présent qu’on analyse.

L’ordre temporel n’est pas toujours aussi net. En littérature, les commentateurs construisent des généalogies entre les auteurs, certes, mais avec le dialogue qu’ils construisent avec leurs lecteurs (à titre posthume ou pas), les auteurs aussi construisent à rebours leurs généalogies, déterminent les « plagiats par anticipation ». C’est-à-dire qu’il existe entre les pensées et les textes des fictions de généalogies. Le lecteur n’est pas en reste puisqu’à reconnaître chez un auteur des formes littéraires, des pensées ou des concepts déjà présents chez d’autres auteurs précédents, le lecteur change lui-même, de manière rétroactive, la réception du discours, et les textes plus anciens deviennent des préfigurations historiques.

Précurseurs ? les sciences n’en sont pas exemptes : on voit dans l’histoire des sciences à quel point les auteurs sont toujours soucieux de se situer dans des « Écoles de pensées », de citer les expériences et les théories non seulement lorsqu’il s’agit de les remettre en cause ou les questionner, mais aussi établir une filiation qui permet de légitimer leurs propres recherches. En sciences, la recherche de la préfiguration est une recherche de légitimation, y compris lorsque cette recherche n’est pas effectuée par le chercheur mais aussi par le lecteur qui établit des liens, élabore des clés de lecture jamais pensées auparavant. On peut citer par exemple la re-découverte des travaux de G. Mendel au début du vingtième siècle, et les controverses que cela suscita1 au sujet de la construction d’une nouvelle discipline (la génétique), des controverses qui furent justement les produits de lectures différentes et donc de généalogies différentes.

En histoire, il en va de même, notamment parce qu’il s’agit d’en faire l’épistémologie. Les événements ont-ils toujours une histoire causale, linéaire, dans laquelle on peut facilement trouver les éléments qui en préfigurent d’autres, ou au contraire faut-il réfléchir en faisceaux d’évènements, de documents qui permettent de construire un sens dont on peut dire que ces indices préfigurent quelque chose, mais jamais entièrement ?

Dans les fictions politiques et leur réception dans les représentations dominantes à travers les époques, les mécanismes à l’œuvre ne sont pas tant ceux d’une légitimation de l’action (les auteurs ne sont pas des prophètes dont on suivrait les préceptes) qu’une reconnaissance a postériori d’une expérience politique qui devient alors un instrument de compréhension du présent. À travers l’histoire de l’informatisation de la société, dès les années 1950 et 1960, de nombreux textes font référence à la dystopie de G. Orwell et 1984 pour décrire les dangers des grandes bases de données. Et aujourd’hui encore cette clé de compréhension qu’est le monde politique de 1984 est énoncée, le plus souvent sans vraiment en faire la critique, comme si cette unique référence pouvait réellement fonctionner depuis plus de 60 ans.

Comme le dit P. Boucheron2 :

La littérature ne prédit pas plus l’avenir qu’elle n’en prévient les dangers. Et voilà pourquoi la critique littéraire de l’anticipation ne peut être qu’une critique de l’après-coup. Si on pense aujourd’hui que les fictions politiques de Kafka ou d’Orwell préfigurent une politique à venir, c’est parce que nous vivons aujourd’hui une situation politique en tant que nous sommes préparés à les reconaître comme ayant déjà été expérimentées par avance dans les fictions politiques.

L’ennui c’est que nous avons tendance à penser l’action politique en fonction de cette manière de concevoir la préfiguration, c’est-à-dire en s’efforçant de chercher les concepts dans des expériences fictives ou analytiques qui précèdent l’action et de manière à justifier l’action. Dans l’action politique, toute idée ou pratique qui n’appartiendrait pas à une généaologie donnée serait par définition non recevable, indépendamment de son caractère novateur ou non.

Ceci est particulièrement problématique car le caractère novateur des idées ne peut alors se prouver qu’en fonction d’efforts théoriques soutenus, généalogie et démonstration, ce qui ne coïncide que très rarement avec l’urgence politique. Penser qu’un acte, une décision ou une idée préfigurent toujours potentiellement quelque chose, c’est penser que l’action politique obéit toujours à une stratégie éprouvée et prétendre que « gouverner, c’est prévoir ». Mais jusqu’à quel point ?

Par exemple, l’activisme lié aux questions environnementales montre qu’on ne peut pas circonscrire l’action (comme une zone à défendre contre des projets capitalistes nuisibles aux biens communs) à la seule revendication pro-écologique. D’autres aspects tout aussi importants se greffent et que l’on pourrait rattacher aux nombreux concepts qui permettent d’opposer au modèle dominant des modèles sociaux et économiques différents. Pour rester sur le thème environnementaliste, c’est bien le cas de l’activisme dans ce domaine qui, dans les représentations communes chez les décideurs politiques comme dans la population en général, est resté longtemps circonscrit à une somme de revendications plus ou moins justifiées scientifiquement mais toujours à la merci de la décision publique, elle-même sacralisée sur l’autel « démocratique » du vote et de la représentativité.

L’apparition des ZAD et leur sociologie ont montré combien l’activisme ne correspondait plus à ce « revendicalisme », et c’est ce choc culturel qui permet de comprendre pourquoi il ne passe plus par les mécanismes habituels des démocraties libérales mais propose d’autres mécanismes, basés sur des modes de démocratie directe et l’exercice de la justice, mais inacceptables pour les réactionnaires. Ces derniers ont alors beau jeu de traduire ces nouvelles propositions politiques en termes de radicalismes ou d’extrémismes car elles sont en fait la traduction sociale de la crise des démocraties capitalistes.

Est-ce de l’action directe ? L’action directe (qui n’est pas nécessairement violente, loin s’en faut) est le fait d’imposer un rapport de force dans la décision sans passer par l’intermédiaire de la délégation de pouvoir (la représentativité) et même parfois, dans certains cas, sans passer par les institutions judiciaires (ce qui peut parfois aider à justifier des actions illégales, bien qu’étant légitimées du point de vue moral, ou éthique, tels les actes de désobéissance civile).

Pour ce qui me concerne, l’ennui avec l’action directe est qu’elle relève d’une conception anarchiste qui me semble aujourd’hui dépassée. C’est Voltairine de Cleyre qui a théorisé l’action directe en 1912. Dans les commentaires et les reprises qui ont suivis, l’action directe est pensée en mettant sur le même plan la revendication (syndicale, par exemple), le devoir d’un ouvrier dans la défense des intérêts collectifs de sa classe devant le patronat, la négociation directe entre un collectif et des autorités, etc. C’est-à-dire que l’action directe n’a pas pour objet la prise de pouvoir (elle exclu donc la conquête du pouvoir par la violence) mais elle est d’abord un acte d’organisation. Hier, on pensait cette organisation généralement en termes de classes sociales, aujourd’hui d’autres auteurs parlent plutôt de groupes d’affinités (ce qui n’efface pas pour autant les classes). Et comme il s’agit d’abord d’organiser des actions collectives en fonction de projets prééxistant, c’est-à-dire en fonction d’une expérience relevant de l’imaginaire politique, c’est seulement après-coup que l’on peut penser la puissance préfigurative de l’action directe : « ils avaient bien raison », « c’est grâce à ces luttes sociales que nous pouvons aujourd’hui… », etc.

Or que constatons-nous aujourd’hui ? Tout comme n’importe quel historien le constate en étudiant objectivement l’histoire des luttes sociales. Très rares sont les projets théoriques suscitant l’adhésion d’un collectif et suffisamment compris par chacun pour susciter de l’action directe. On le trouve peut-être dans l’action syndicale, mais si on regarde les processus révolutionnaires, on voit bien que la théorie n’a pas nécessairement précédé l’action, elle s’est construite « en faisant », « en marche » (comme dirait l’autre). On peut douter par exemple que les Révolutionnaires à la Bastille avaient bien tous compris (et lu) les textes de l’Assemblée Constituante. Meilleur exemple, la Commune de Paris née d’un mouvement d’opposition et de révolte, mais débouchant sur une expérience de gestion collective. Ainsi, il y a une stratification des actions et des pratiques dans un mouvement d’opposition et de préfiguration qui font qu’une ZAD ne ressemble pas à une autre ZAD, qu’un rond-point de gilets jaunes dans le Sud de la France ne ressemblera pas à un autre rond-point dans le Nord de la France, et ce n’est pas seulement parce que les contextes environnementaux et sociaux ne sont pas les mêmes, mais c’est parce qu’ils n’ont pas de prétention à préfigurer quoique ce soit de manière stratégique, suivant un plan préétabli.

Cela explique aussi pourquoi il y a de grandes transformation dans le fil chronologique des mouvements sociaux. Les revendications à Hong-Kong se sont certes construites au début sur un rejet des politiques pro-Chine, mais elles se sont assez vite cristallisées autour de contestations plus étendues et diverses rendant de plus en plus difficile une réponse politique (autre que la violence policière et l’étouffement). Il en va de même au sujet des autres mouvements à travers le monde aujourd’hui, qui ont tendance à transformer la revendication en une opposition de modèles sociaux et politique.

Certains sociologues qui se sont intéressés aux mouvements tel Occupy (Wall Street), les ZAD ou Nuit Debout ont montré que, en réalité, à la logique de l’action directe répondait aussi une logique de la théorie directe. N. Sturgeon3 montre combien les mouvements d’opposition changent aussi le cadre discursif : en tant qu’action directe ils rendent le dialogue et la négociation très difficiles avec les autorités (et vouent souvent à l’échec le discours politique en place) mais ils retravaillent aussi à l’intérieur même du mouvement les notions d’horizontalité, de diversité, de décision, de mécanisme démocratique, etc. En somme ce que les mouvements alter- proposent, ce sont tout autant des alternatives que de l’altérité.

Si ces mouvements alter préfigurent quelque chose, ce n’est donc pas par la formalisation d’un discours mais par l’organisation elle-même, au moins aussi importante que la revendication. C’est ce qu’un chercheur comme T. Luchies identifie en étudiant les courants anarchistes de l’anti-oppression4 :

Dans une organisation politique anarchiste, un tel activisme cherche à identifier les formes normalisées d’oppression et à éliminer les institutions qui reproduisent la suprématie blanche et masculine, le handicap, l’homophobie et la transphobie, le racisme et le capitalisme. La lutte contre l’oppression est une action continue et, grâce à sa pratique collaborative et cumulative, nous pouvons entrevoir des formes radicalement inclusives et autonomisantes de communauté politique. Son fonctionnement quotidien préfigure des modes alternatifs d’organisation et de résistance ensemble.

Sans forcément mobiliser un collectif à part entière, ces expériences peuvent être éprouvées dans n’importe quelle organisation qui met l’autonomie et la démocratie au premier plan de ses règles de fonctionnement.

Pour prendre un exemple que je connais plutôt bien, l’association Framasoft fonctionne sur ce modèle. Sans avoir formalisé notre mode de fonctionnement dans une charte ou un règlement intérieur particulièrement élaboré, l’idée est justement de laisser assez de latitude pour apprendre en permanence à moduler le système collectif de prise de décision. Dans les objectifs de réalisation, l’idée est bien de prétendre à l’action directe : mettre en oeuvre des projets concrets, des expériences de logiciels libres et de culture libre, et faire autant de démonstrations possibles d’un monde numérique basé sur une éthique du partage et de la solidarité. Ainsi, nous ne revendiquons rien, nous mettons au pied du mur la décision publique et les choix politiques en proposant d’autres expériences sociales en dehors du pouvoir et de la représentativité politique.

Dans cet ordre d’idée, un dernier auteur que nous pouvons citer est la chercheuse M. Maeckelbergh qui montre bien que la préfiguration n’est ni une doctrine, ni une stratégie politique. Elle échappe à une lecture du pouvoir politique parce qu’elle est presque exclivement en acte. Et c’est aussi la raison pour laquelle, du point de vue de la méthodologie sociologique, elle ne peut s’appréhender qu’en immersion. Elle affirme dans son étude sur les mouvements altermondialistes5 :

Ce qui différencie le mouvement altermondialiste des mouvements précédents, c’est que le « monde » alternatif n’est pas prédéterminé ; il est développé par la pratique et il est différent partout.

Est-ce pour autant du relativisme selon lequel tous les mouvements seraient équivalents, quelles que soient leurs orientations morales et politiques ? Heureusement non, car ce qui défini l’action directe dans cette dynamique de préfiguration, c’est aussi l’expérimentation de multiples formes de démocraties directes. Si, de manière générale, elles ont tendance à appeler à un changement de paradigme (celui de la représentativité et de la délégation de pouvoir) elles appellent aussi à un changement de modèle social et économique. Il peut néanmoins subsister des désaccords. Très prochainement, nous verrons sans doute apparaître quelques tensions entre ceux pour qui le capitalisme pourrait retrouver figure humaine (et pourquoi pas humaniste) et ceux pour qui le modèle capitaliste est en soi un mauvais modèle. Mais quelle que soit la prochaine configuration, les enjeux sociaux et environnementaux d’aujourd’hui présentent assez d’urgence pour ne plus perdre trop de temps à écrire des fadaises : les principes d’expansion et d’exploitation capitalistes des ressources (naturelles et humaines) impliquent dès mainenant une urgence de l’action.

-

On peut se reporter aux travaux de l’historien des sciences Jean Gayon à ce sujet. ↩︎

-

Patrick Boucheron, Qu’est-ce que préfigurer ? Des généalogies à rebours, Cours au Collège de France, 27 mars 2017, Lien. ↩︎

-

Noel A. Sturgeon, « Theorizing movements: direct action and direct theory », in : M. Darnovsky, B. Epstein, R. Flacks (Éds), Cultural Politics and Social Movements, Philadelphia, PA: Temple University Press, 1995, p. 35– 51 ↩︎

-

Timothy Luchies, « Anti-oppression as pedagogy; prefiguration as praxis », Interface : a journal for and about social movements, 6(1), 2014, p. 99-129. ↩︎

-

Marianne Maeckelbergh « Doing is Believing: Prefiguration as Strategic Practice in the Alterglobalization Movement », Social Movement Studies, 10(1), p. 1-20, 2011. ↩︎

25.10.2019 à 02:00

Perspectives d’avenir

Comment les crises politiques et économiques pourront-elles être surmontées demain par ceux qui détiennent le pouvoir aujourd’hui ? En se livrant à une analyse critique et prospective, Peter Gelderloos envisage la manière dont les gouvernements pourront à l’avenir proposer des solutions à la crise du capitalisme et de la démocratie. Ces solutions sont-elles souhaitables ? quels en seront les mécanismes politiques ? laisseront-ils des opportunités pour d’autres modèles sociaux et d’autres modes de vie ?

Source : Peter Gelderloos, « Diagnostic of the Future. Between the Crisis of Democracy and the Crisis of Capitalism: A Forecast » sur Crimethinc.

Parutions de cette traduction : sur Crimethinc, sur la Bibliothèque anarchiste

Table des matières

Avant-propos

Paris, Hong Kong, Beyrouth, Détroit, Santiago, Barcelone… les contestations sociales finissent par être traitées dans les médias, même si nous devrions nous attendre à autre chose que des éléments de langage. Depuis la crise de 2008 on peut constater que les grands mouvements de contestation dans les démocraties occidentales trouvent leurs sources dans les inégalités sociales autant que dans le manque de confiance dans les institutions démocratiques elles-mêmes. En fait, brandissant l’épouvantail du fascisme au prétexte que le seul choix des peuples se situe désormais entre la dictature (d’extrême droite) et la démocratie, les régimes démocratiques cherchent par tous les moyens à sauvegarder le modèle économique dominant du capitalisme.

Cela se fait par exemple au détriment de l’urgence environnementale et climatique, pour laquelle les gouvernements, sous la pression des peuples et des sciences, ont été obligés de prendre des engagements, aussitôt relégués au rang de promesses d’ivrognes par les pays les plus capitalistes à commencer par les États-Unis, la France et l’Allemagne.

Cela se fait en faveur du capitalisme de surveillance, par lequel l’accumulation de valeurs se fait désormais sur nos vies privées, tout en permettant aux démocraties d’espionner en masse et de mettre en oeuvre des lois liberticides tout en marchant sur les plate-bandes des partis fascistes (par exemple lorsque C. Castaner, ministre de l’Intérieur, promeut une société de la vigilance).

Cela se fait en faveur des inégalités sociales, comme le Chili qui actuellement tremble dans ses fondations après des années de néolibéralisme frénétique. Mais qu’on se rassure sur ce point, comme le dit le ministre Français J. Y. Le Drian le 22 octobre dernier à l’Assemblée Nationale : le Chili est une démocratie qui a apporté des « réponses » aux revendications malgré « les violences qui ont donné lieu à un bilan humain lourd » (et par conséquent, il n’y a aucune raison de remettre en cause la participation de la France à la COP 25 qui aura lieu en décembre 2019 à Santiago). Les périphrases en disent long : outre le déni, on interprète très bien l’idée selon laquelle ce sont les « violences » du peuple qui sont la causes des morts sous les balles d’une police pourtant connue pour sa violence « légitime ». D’ailleurs, la France n’a pas à rougir de sa politique de maintien de l’ordre, puisque ce sont bien les mêmes méthodes de pourissement politique et de répression qui prévalent dans plusieurs pays.

Et, pour finir la litanie, cela se fait aussi en faveur d’une technocratie qui, petit à petit remplace les mécanismes démocratiques pour maintenir en place la collusion entre capitalisme et représentativité. Ainsi on remplace la voix du peuple par des mini-conseils ou des mini-débats (et le texte ci-dessous est visionnaire sur ce point), ou bien on joue sur un incessant ballet de modifications constitutionnelles afin de consolider un système moribond.

Le théoricien anarchiste Peter Gelderloos a des avis sur ces questions. Bousculant les idées reçues sur la démocratie et les mouvements sociaux qui s’y exercent, il est l’auteur en 2013 d’un ouvrage intitulé The Failure of Nonviolence: From the Arab Spring to Occupy (traduit en Français en 2018 sous le titre Comment la non-violence protège l’État : Essai sur l’inefficacité des mouvements sociaux). L’année dernière le 05/11/2018, il publie un long texte prospectif intitulé « Diagnostic of the Future. Between the Crisis of Democracy and the Crisis of Capitalism: A Forecast ». Ce texte résonne parfaitement aujourd’hui, alors que dans les pays démocratiques la crise du capitalisme entraîne une crise des institutions que pourtant on pensait constitutionnellement indépendantes.

Bien que je ne puisse pas apprécier certains raccourcis historiques hâtifs de la part de Peter Gelderloos, et bien que certains points méthodologiques font la part bien trop belle au déterminisme, j’ai pris la décision de traduire ce texte et le diffuser (avec l’accord de l’auteur). La principale raison est qu’il y a bien peu d’auteurs qui, aujourd’hui, osent se lancer dans une critique prospective sans tomber dans le piège du futurisme ou du catastrophisme. Peter Gelderloos nous propose ici un texte lucide dont certains points se sont déjà vérifiés depuis la première publication du texte.

La difficulté de lecture pourra néanmoins concerner les aspects historiques souvent trop peu connus (mais Wikipédia pourra alors être d’une grande aide) ou un vocabulaire auquel le lecteur européen est peu habitué (on peut citer par exemple la manière d’aborder la notion de suprémacisme blanc). D’autres points seront tout à fait compréhensibles car ils partent du même diagnostic que l’on trouve chez tous les défenseurs des libertés.

Les mouvements du capitalisme, les réponses sociales et les interactions entre l’économie et les types de régimes politiques sont autant de clés pour une lecture historique et actuelle de la société. Lorsqu’on aborde ces thèmes, en particulier pour tâcher de construire l’avenir, il n’y a aucune raison de ne pas proposer de critique de la démocratie au prétexte que le régime est en soi non-critiquable. Mais nos inhibitions sont souvent les fruits de nos certitudes. Et si pour changer on adoptait un point de vue anarchiste ?

- Document original publié le 05/11/2018 sur CrimethInc. sur sous le titre « Diagnostic of the Future. Between the Crisis of Democracy and the Crisis of Capitalism: A Forecast ».

- Publié aussi sur The Anarchist Library à cette adresse. Disponible en V.F. sur La Bibliothèque anarchiste.

Perspectives d’avenir

Entre la crise de la démocratie et la crise du capitalisme : quelques prévisions

Peter Gelderloos / traduction (24/10/2019) par Framatophe.

Ce n’est un secret pour personne : la démocratie et le capitalisme sont tous deux en crise. Pendant plus d’un demi-siècle, les dirigeants et leurs experts se sont bornés à à faire valoir la démocratie comme un régime « préférable au communisme (d’État) ». Dans les années 1990 et la plus grande partie des années 2000, ils n’avaient même pas à se justifier du tout. La démocratie était la seule voie possible, le destin téléologique de l’humanité tout entière.

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Sur la scène mondiale, les institutions démocratiques de coopération interétatique sont en désordre, et l’émergence de nouvelles alliances et de nouvelles positions suggère qu’une alternative commence à se coaliser. Au niveau des États-nations proprement dits, la base qui a permis un grand consensus social pendant des décennies a pratiquement disparu. Il y a de plus en plus de mouvements à droite pour reformuler le contrat social – et, à la limite, pour en finir complètement avec la démocratie – alors que la gauche prépare une vague de fond pour renouveler la démocratie et lisser ses contradictions en renouvelant le rêve de l’inclusion universelle et de l’égalité. Ces deux mouvements suggèrent que la démocratie telle qu’elle existe actuellement ne peut pas perdurer.

Entre-temps, la crise financière mondiale de 2008 n’a pas été résolue, elle s’est simplement stabilisée grâce à la privatisation massive des ressources publiques et à la création de nouvelles bulles financières toujours plus grosses pour absorber temporairement le capital en excès. Le capitalisme a désespérément besoin d’un nouveau territoire pour s’étendre. Quelle que soit la stratégie adoptée par les capitalistes, il leur faudra fournir une croissance exponentielle des opportunités d’investissement rentables et une solution au chômage de masse qui pourrait toucher plus de la moitié de la main-d’œuvre mondiale car l’Intelligence Artificielle (IA) et la robotisation la rendent inutile.

Ces deux crises sont intimement liées. Les capitalistes soutiendront les modèles gouvernementaux qui protègent leurs intérêts, alors que seul l’État peut ouvrir de nouveaux territoires à l’accumulation de capital et réprimer la résistance qui se manifeste toujours. En tirant sur les coutures révélées dans cet interstice, nous pouvons commencer à diagnostiquer l’avenir que ceux qui détiennent le pouvoir s’affairent à échafauder afin de tenter d’enterrer les possibilités divergentes et émancipatrices qui se présentent à nous. Si nous ne faisons rien, cette Machine que nous combattons corrigera ses dysfonctionnements. Si nous analysons ces dysfonctionnements et les solutions qui nous sont offertes, nous pouvons agir de façon plus intelligente. La crise nous offre l’occasion d’une révolution qui pourrait abolir l’État et le capitalisme, mais seulement si nous comprenons comment la domination évolue et seulement si nous cherchons à bloquer son avancée, au lieu d’ouvrir la voie à de nouvelles formes de domination comme tant de révolutionnaires l’ont fait dans le passé.

Pour ce faire, nous examinerons l’architecture du système mondial actuel et nous identifierons exactement ce qui ne fonctionne pas dans ce système. Le diagnostic permettra de déterminer ce dont le capitalisme a besoin pour sortir de la crise actuelle et quelles options lui offrent l’horizon le plus prometteur, notamment la possibilité d’une expansion bioéconomique. Parallèlement, nous analyserons la crise de la démocratie, tant au niveau de l’État-nation qu’au niveau de la coopération interétatique et mondiale ; nous comparerons les solutions, qu’elles soient fascistes, démocrates-progressistes, hybrides ou technocratiques, envisagées pour rétablir la paix sociale et satisfaire les besoins des capitalistes. Au cours de cette discussion, nous nous pencherons sur le changement climatique, qui est un élément clé qui conditionne les crises gouvernementales et économiques et qui suggère – ou même exige – une synthèse dans les réponses à ces deux crises. Enfin, nous aborderons ce que tout cela signifie pour nous et nos possibilités d’action.

L’État ethnique

Le 20 juillet 2018, avec la signature de la loi loi « Israël, État-nation du peuple juif », Israël est devenu le premier État ethnique explicite. Les actions du Likoud et la coalition réactionnaire qu’il représente mettent en évidence la crise de la démocratie.

Un État ethnique est une reformulation récente de l’État-nation souverain, cet élément fondamental de l’ordre mondial libéral depuis le traité de Westphalie de 1648 jusqu’à nos jours. Ethnos et nation ont la même signification – la première d’une racine grecque, la seconde d’une racine latine – donc la différence est contextuelle. De 1648 à 1789, l’État-nation a évolué jusqu’à prendre sa forme actuelle en tant que complexe institutionnel qui prétend donner une expression politique à une nation par le biais du mécanisme de représentation, modulé par la vision du monde des Lumières et les valeurs d’égalité juridique et de droits universels.

S’écartant de ce modèle désormais poussiéreux, l’État ethnique est une révision de la pensée du siècle des Lumières, en se fondant sur une interprétation, au xxie siècle, des anciens concepts politiques. Au xviie siècle, aucune des nations occidentales n’existait en tant que telle ; elles se forgeaient encore à partir de myriades d’expressions linguistiques et culturelles et inventaient les institutions sociales capables de peser culturellement assez lourd pour créer une identité commune et inter-classe de peuples disparates. La proto-nation la plus stable de l’époque, les Britanniques, était encore une alliance hiérarchique de plusieurs nations. Les créateurs du système d’État-nation (ou interétatique), ceux que nous appellerions anachroniquement les Hollandais, étaient connus sous le nom de Provinces Unies ou de Pays-Bas, et leur unité reposait davantage sur une opposition commune au pouvoir impérial Espagnol des Habsbourg que sur une identité nationale commune. Ils n’avaient pas de langue ou de religion commune.

À l’origine, la souveraineté westphalienne était un système de ségrégation et de droits des minorités : des frontières solides étaient tracées entre les entités politiques, mettant fin au système féodal disparate dans lequel la plupart des terres étaient inaliénables et étaient réparties entre plusieurs propriétaires et utilisateurs. Comme les puissances féodales avaient des possessions dans plusieurs pays, aucun pays n’était soumis à une hiérarchie politique uniforme. Le système westphalien a cimenté de telles hiérarchies, aboutissant à la reconnaissance d’un souverain suprême dans chaque pays, et à la reconnaissance de la religion des dirigeants comme la religion du territoire. Cependant, les membres des minorités religieuses avaient toujours le droit de pratiquer en privé dans la mesure où ils étaient catholiques, luthériens ou calvinistes (car seules les Provinces Unies pratiquaient une tolérance religieuse assez large pour inclure les anabaptistes et les juifs). Dans sa phase inachevée, ce système a utilisé l’identité religieuse pour exercer la fonction de ségrégation que la nation allait remplir par la suite.

Comme il n’y avait pas encore de science de la nation, les différentes stratégies de construction nationale qui sont apparues au cours des deux siècles suivants ont d’abord été considérées comme également valables : le melting-pot américain, le colonialisme français des Lumières, l’essentialisme scientifique par lequel les grands penseurs universitaires et gouvernementaux du monde occidental ont tenté de figer l’origine ethnique en une réalité biologique.

Au xxie siècle, les mécontents réactionnaires de l’ordre mondial libéral font appel à un essentialisme scientifique dépassé pour contester les évolutions postmodernes et transhumanistes du concept de nation. Ces dispositifs idéologiques plus flexibles associent l’intégration mondiale croissante du capitalisme à une intégration philosophique de l’humanité. Les postmodernes ont mis à nu les mécanismes brutaux de l’édification de la nation pour dépeindre une similitude aliénée qui traverse prétendument les continents, tandis que les transhumanistes adaptent les valeurs libérales à un culte de la bio-machine, dans lequel les différences supposées entre communautés humaines deviennent irrationnelles et une version moderne et progressive de la culture occidentale est proposée comme nouvel universel.

S’opposant à ces innovations psycho-économiques, les promoteurs réactionnaires de l’État ethnique utilisent un pilier fondamental de la modernité contre un autre, utilisant une acception de la nationalité provenant à la fois du XIXe et du xxie siècle, ravivant les éléments suprémacistes blancs toujours présents dans la pensée des Lumières et rejetant ce qui avait été l’élément intégralement interconnecté de l’égalité démocratique.

En d’autres termes, l’État ethnique d’aujourd’hui n’est pas seulement une reformulation de l’État-nation classique : l’État ethnique émerge de l’autre côté de la démocratie, tentant de rompre avec la vieille synthèse des Lumières. Pourtant, en même temps, la nouvelle formulation exige que l’État ethnique remplisse l’ancien objectif supposé de l’État-nation : prendre soin d’un peuple et lui donner une expression politique. Les promoteurs de l’État ethnique estiment que cette tâche est plus importante que ce qui, pendant des siècles, a été considéré comme des fonctions indissociables et concomitantes dans la pensée occidentale : la garantie de l’égalité des droits et la participation démocratique.

Si nous le regardons en face, nous constatons que l’État ethnique est une réponse réactionnaire à une crise de la démocratie et de l’État-nation. Une crise qui est, sinon générale, certainement mondiale. Notant le premier indice qui pourrait nous permettre d’identifier des schémas plus larges, rappelons que c’est la gauche para-institutionnelle du mouvement altermondialiste qui a d’abord sonné la crise de l’État-nation et appelé l’État – comme il le demande encore pathétiquement – à remplir son devoir et à prendre soin de ses populations.

L’État israélien a révélé sa volonté de rompre avec l’égalité démocratique afin de construire une nouvelle synthèse en légiférant des droits non égaux, en refusant explicitement aux Arabes, aux musulmans et aux autres non-juifs le droit à l’autodétermination ou le droit à la terre et au logement, en soulignant même un engagement symbolique à la démocratie selon les termes de la nouvelle loi.

Le système mondial