02.02.2019 à 01:00

Culture numérique

La révolution digitale est venue insérer des connaissances et des informations dans tous les aspects de nos vies. Jusqu’aux machines, qu’elle est en train de rendre intelligentes. Si nous fabriquons le numérique, il nous fabrique aussi. Voilà pourquoi il est indispensable que nous nous forgions une culture numérique. Lire la suite

L’entrée du numérique dans nos sociétés est souvent comparée aux grandes ruptures technologiques des révolutions industrielles.

En réalité, c’est avec l’invention de l’imprimerie que la comparaison s’impose, car la révolution digitale est avant tout d’ordre cognitif. Elle est venue insérer des connaissances et des informations dans tous les aspects de nos vies. Jusqu’aux machines, qu’elle est en train de rendre intelligentes.

Si nous fabriquons le numérique, il nous fabrique aussi. Voilà pourquoi il est indispensable que nous nous forgions une culture numérique.

Cardon, Dominique. Culture numérique. SciencesPo les presses, 2019.

Lien vers le site de l’éditeur : http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/book/?gcoi=27246100540390

01.02.2019 à 01:00

Technologies numériques : en finir avec le capitalisme de surveillance

Les hommes sont nés libres. Ils sont libres, par exemple, d’affronter l’urgence écologique.

Mais cela est d’autant plus difficile que de puissantes forces entravent leur capacité à exercer cette liberté. Pour mettre en œuvre des choix éthiques et constructifs, il faut un arrière-fond culturel et des institutions guidées par de hauts objectifs, que le capitalisme de surveillance s’emploie à freiner.

Les exemples proposés dans ce soixante-troisième dossier montrent les impacts écologiques et sociétaux du numérique et leur effrayante évolution, et en dévoilent les enjeux cachés : les internautes, croyant profiter de services gratuits, sont en réalités passés du statut de clients à celui de marchandise. Chaque empreinte digitale laissée est exploitée pour anticiper et stimuler les réactions neurobiologiques de chaque public dans le but de le rendre dépendant, de le pousser à la surconsommation et influencer tous ses choix, au point de mettre en péril la démocratie.

Les alternatives existantes y sont également présentées, grâce aussi à une riche interview avec Richard Stallman, président de la Free Sotfware Foundation et créateur de GNU, ainsi que les actions concrètes entreprises par les Artisans de la transition et LaRevueDurable dans cette direction.

Une interview de Michelle Zuffery, secrétaire permanente d’Uniterre, enrichit en outre ce numéro, faisant le lien avec le nouveau projet des Artisans de la transition dans le domaine de l’agroécologie : construire et animer un réseau d’acteurs de tous horizons pour faire avancer les choses.

Au sommaire de ce numéro figure également un minidossier sur la désobéissance civile, ces actions non violentes visant à attirer l’attention d’une majorité sur la problématique écologique. Un sujet très actuel à l’heure où certains citoyens estiment que la politique ne réagit pas suffisamment face à l’urgence climatique.

La Revue durable. Technologies numériques : en finir avec le capitalisme de surveillance. num. 63. 2019

Lien vers le site de l’éditeur : https://www.larevuedurable.com/fr/democratie-et-gouvernance/1237-n63-technologies-numeriques-en-finir-avec-le-capitalisme-de-surveillance.html

21.01.2019 à 01:00

The age of surveillance capitalism

In this masterwork of original thinking and research, Shoshana Zuboff provides startling insights into the phenomenon that she has named surveillance capitalism. The stakes could not be higher: a global architecture of behavior modification threatens human nature in the twenty-first century just as industrial capitalism disfigured the natural world in the twentieth.

Zuboff vividly brings to life the consequences as surveillance capitalism advances from Silicon Valley into every economic sector. Vast wealth and power are accumulated in ominous new “behavioral futures markets,” where predictions about our behavior are bought and sold, and the production of goods and services is subordinated to a new “means of behavioral modification.”

The threat has shifted from a totalitarian Big Brother state to a ubiquitous digital architecture: a “Big Other” operating in the interests of surveillance capital. Here is the crucible of an unprecedented form of power marked by extreme concentrations of knowledge and free from democratic oversight. Zuboff’s comprehensive and moving analysis lays bare the threats to twenty-first century society: a controlled “hive” of total connection that seduces with promises of total certainty for maximum profit–at the expense of democracy, freedom, and our human future.

With little resistance from law or society, surveillance capitalism is on the verge of dominating the social order and shaping the digital future – if we let it.

Zuboff, Shoshana. The age of surveillance capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power. Public Affairs, 2019.

Lien vers le site de l’éditeur : https://www.publicaffairsbooks.com/titles/shoshana-zuboff/the-age-of-surveillance-capitalism/9781610395694/

14.01.2019 à 01:00

Cybersyn / techno-socialisme

Voici un extrait (découpé) tiré de mon projet d’ouvrage à paraître chez C&F Édition. Il porte sur le projet Cybersyn dans le Chili des années 1970-1973. Peut-on hacker le socialisme ? y’en a qui ont essayé…

Mise en garde

Entre 1970 et 1973, sous le gouvernement de Salvador Allende au Chili est né le projet Cybersyn. Ce fut une idée d’organisation cybernétique de gouvernement, une sorte de procédé semi-automatique d’organisation économique et politique… un outil surprenant et esthétiquement peu éloigné des épisodes de Star Trek. On l’a aussi accusé d’être une tentative de contrôle des individus, mais sa courte vie ne permet pas vraiment de l’affirmer.

Avant d’expliquer plus exactement ce qu’était ce projet (et nous irons progressivement), il faut prendre quelques précautions.

Cybersyn est un projet connu par toute personne qui s’intéresse à l’histoire de la cybernétique. En effet, il fut conçu par l’un des plus importants personnages de cette discipline, Stafford Beer. Dans son livre Cybernetic Revolutionaries1, Eden Medina retrace l’aventure de manière détaillée, documentée, et sur la base des témoignages des participants. L’historien des sciences Andrew Pickering consacre lui aussi une grande partie de son ouvrage The Cybernetic Brain à Stafford Beer.

Une autre personne s’y est récemment intéressé. Connu pour ses fines analyses du discours technophile dominant autour des big data, Evgeny Morozov publia un article sur Cybersyn dans The New Yorker en 2014. Il l’intitula : « The Planning Machine. Project Cybersyn and the origins of the Big Data nation »2. Le parti pris de Morozov est de montrer combien le projet Cybersyn inaugurait l’ère de la surveillance via les données et les capteurs qui jalonnent nos quotidiens dans le monde capitaliste d’aujourd’hui.

Cet article d’E. Morozov ne m’a pas paru très convainquant. C’est ce qui m’a incité à m’intéresser de plus près à cet épisode étonnant du projet Cybersyn qui, à bien des aspects, appartient aussi à l’histoire de l’informatique.

E. Morozov est allé un peu trop vite en besogne. Certes, Cybersyn peut tenir lieu d’illustration d’une politique victime du solutionnisme technologique (pour reprendre l’un des sujets chers à E. Morozov3). Mais d’un point de vue méthodologique, à part l’idée (revue et rabâchée) d’un « œil de Moscou » à la sauce orwellienne, il est non seulement anachronique mais aussi exagéré d’établir une corrélation ou même un simple parallèle entre un modèle de gouvernement cybernétique des années 1970 et l’état de l’économie de la surveillance d’aujourd’hui. La question des monopoles du web, de la vie privée, de la surveillance de masse par des États, et les big data, tout cela n’entre pas cette histoire.

Cybersyn est le fruit d’une période aujourd’hui bien révolue, celle où l’accumulation et le traitement des données par les institutions était vue comme la garantie d’une bonne gouvernance. On y croyait sérieusement. Et pas qu’au Chili, d’ailleurs : partout ! C’est la grande époque des grandes bases de données, pas seulement celle qui faisaient scandale, non… toutes celles qui, en réalité, donnaient corps au grand soir technocratique. Ces ambitions de contrôle ont rapidement fini par s’étioler au profit d’une science des organisations justifiant parfois d’elle-même son existence.

L’histoire

À son arrivée au pouvoir en novembre 1970, Salvador Allende doit faire face à un Chili qui subissait une inflation catastrophique. Il prend des mesures économiques qui le confrontent à la bourgeoisie et fragilise sa position face au Congrès. Il mène en particulier un grand programme de nationalisation de l’industrie et de planification économique. Ce faisant, la difficulté est double : trouver un moyen pour diriger ce panel industriel (or, très vite un manque de personnel qualifié se fait sentir), et garantir face à la récession l’approvisionnement de matières premières et de pièces détachées.

Il vint alors à l’idée d’un des hauts fonctionnaires de l’agence de la production et du développement (CORFO4), Fernando Flores, de contacter un éminent spécialiste en recherche opérationnelle, le britannique Stafford Beer. La demande était relativement simple dans la formulation du besoin : pouvait-on appliquer les principes du management scientifique à une échelle nationale de manière à rationaliser la décision et contourner les difficultés locales ? En d’autres termes, et pour être plus clair : si des pièces détachées manquent ici, si une baisse de production est constatée là, plutôt que d’attendre que les décideurs locaux puissent s’entendre, ne serait-il pas préférable de centraliser les informations en temps réel et passer des ordres de manière à optimiser la réactivité de la production ?

Commander et communiquer sont, depuis Norbert Wiener, l’alpha et l’oméga de la cybernétique. Entre les deux, les dispositifs techniques permettent l’automatisation, la transmission, l’apprentissage. Dès la rencontre entre Stafford Beer et Fernando Flores, il était évident qu’il était possible de construire un modèle de gouvernance cybernétique, appuyé par un système informatique adéquat, capable d’assurer le management de la production industrielle nationale. Le plan qu’ils élaborèrent ne devait cependant pas se contenter d’être une réponse à un besoin d’organisation de la productivité. Il devait inclure l’idéal socialiste de l’économie, c’est-à-dire briser-là les formes classiques de la planification.

Par « forme classique de la planification », on peut comprendre la manière dont circule habituellement l’information et l’ordre dans les institutions. Les unités de production remontent des informations par le biais de rapports et de remplissage d’indicateurs, ce qui crée une masse de données que les décideurs doivent ingérer et comprendre. À partir de ces informations, ils proposent alors des orientations économiques ou des activations de leviers (par exemple une réduction d’impôts dans un secteur pour permettre l’investissement) elles-mêmes soumises à des enjeux de pouvoir et du lobbying, en particulier si les décisions sont prises de manière incohérentes. Ce manque de cohérence était en partie résolu avec la nouvelle orientation du CORFO voulue par le gouvernement Allende. Il restait néanmoins à coordonner efficacement la production et surtout intégrer les opérateurs dans la gestion, à toutes les échelles décisionnaires, dans l’optique d’une réappropriation populaire des outils de production.

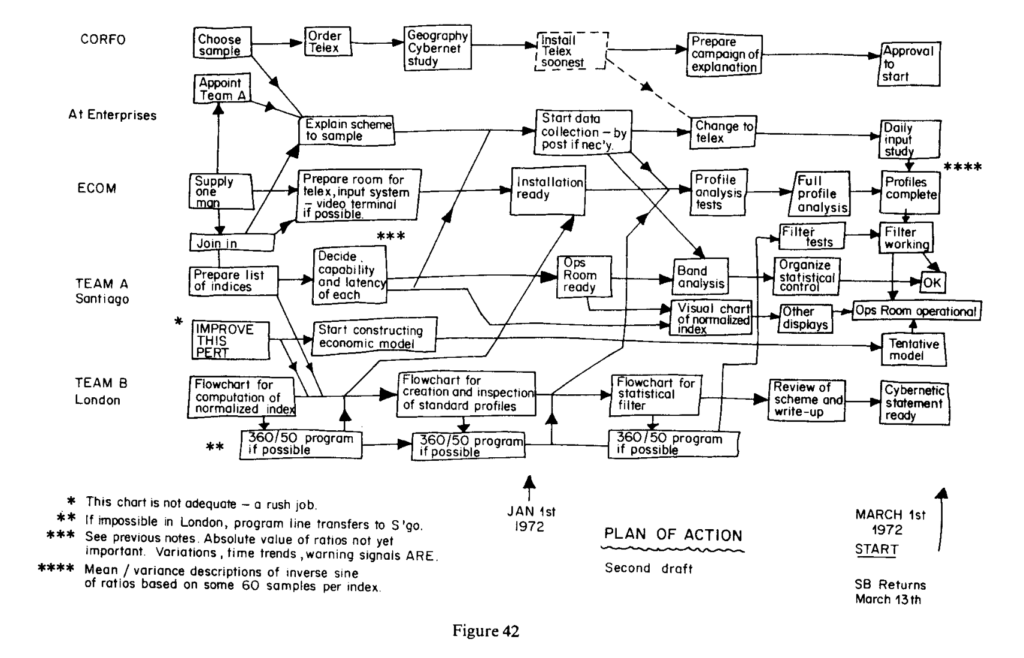

Le plan d'action. S. Beer, Brain of the Firm, 2nd édition, 1981, p. 255

Stafford Beer, dans son livre Brain of the Firm, qu’il écrit simultanément au projet et publie en 1972, retrace son travail à partir duquel il donne une forme concrète à sa théorie des systèmes viables (Viable System Model, VSM). Les systèmes viables sont des systèmes adaptatifs et autonomes, capables de maintenir leur structure organisationnelle malgré un environnement changeant. L’inspiration est éminemment biologique5. Pour Beer, chaque composante du gouvernement Chilien est un des 5 sous-systèmes qui composent un système viable. La présidence est au système 5, censée maintenir, par la décision politique, l’équilibre entre les stratégies rationnelles du système 4 (que sont les organes institutionnels) et l’impact de la décision au niveau concret, devant le peuple. Au système 1 à 3, on trouve dans l’ordre : 1) les activités primaires, 2) les canaux d’information et 3) les règles, droits et responsabilités (le contrôle) qui jouent l’interface entre système 4 et système 1. Tous les travailleurs sont au système 1 et contribuent à la viabilité de tout le système, de 1 à 4. L’apport essentiel du projet dans la gestion de la production de tout le pays réside à la fois dans un système de communication efficace censé recenser tous les indicateurs de l’état de production et du travail (état des stocks, état des flux, et même l’absentéisme des travailleurs, etc.), dans la mise en place d’algorithmes censés traiter l’ensemble des données et fournir des indicateurs simplifiés pour faciliter la prise de décision. Enfin, il était envisagé par S. Beer une forme de récursivité travailleurs/citoyens-décideurs par le biais de référendum permanent (le projet Cyberfolk).

Le système de Beer repose sur un emboîtement des VSM (Viable System Model) et s’applique à tout le Chili. Chaque entreprise nationale est un VSM placé sous l’autorité du CORFO et en même temps des VSM à plus petite échelle représentent les secteurs de l’économie (comme l’acier, le textile, l’alimentaire, les ressources minières…), d’autres VSM sont les sous-secteurs économiques jusqu’au niveau le plus bas : l’usine et l’équipe de travail. Pour chaque VSM, le travailleur participe à la gestion par la consultation que lui permet le système 4.

Pour obtenir un tel système il fallait d’abord en faire la démonstration. C’est tout l’objet du projet Cybersyn, abréviation de « cybernetic synergy », dont l’objectif clairement formulé par Beer était le suivant :

Installer un système préliminaire d’information et de réglementation pour l’économie industrielle qui démontrera les principales fonctionnalités de la gestion cybernétique et commencera à faciliter la prise de décision d’ici le 1er mars 1972.

– Stafford Beer, Brain of the Firm, New York, John Wiley & Sons, 1981 (première édition 1972), page 251-252.

Pour ce faire, il fallait disposer rapidement d’un réseau, c’est-à-dire une infrastructure de communication sur laquelle reposerait tout le système, en communication directe avec deux ordinateurs centraux à Santiago. Un sous-projet nommé Cybernet fut mis en œuvre sans tarder. L’ensemble du système démontrait aussi qu’on pouvait réaliser un tel projet sans pour autant disposer des machines dernier cri, ce qui fut d’autant plus important que le coût total de l’opération fut assez modique si on le compare, par exemple, avec d’autres projets américains ou européens. Les deux ordinateurs centraux étaient déjà anciens (en service depuis plus de cinq ans), il s’agissait d’un IBM System 360/50 (créé en 1964) et d’un Burroughs 3500 (créé en 1966). Quant au réseau lui-même, il s’agissait de donner une seconde fonction au réseau existant, c’est à dire un réseau Telex, certes ancien mais efficace, puis implémenter des téléscripteurs dans les entreprises faisant partie du plan de nationalisation.

Avec Cybernet, un autre sous-projet nommé Cyberstride avait pour objectif de créer un logiciel qui a) rassemble et organise tous les indicateurs de production, b) détecte et signale les variations, applique les seuils d’alarme, c) rend possible les prévisions de production à partir des mesures précédentes. En somme c’est un système dynamique dont les variations devaient être rendues lisibles, ce qui fut envisagé avec le compilateur DYNAMO. Ce dernier, inventé par Jay W. Forrester au MIT, est un programme informatique qui produit sous forme de tableaux ou de graphiques les résultats des simulations qui jouent sur les variables d’un système dynamique (c’est un compilateur car il transforme les données du programme en un « langage » lisible par l’humain, des tableaux et des graphiques).

Enfin, pour compléter l’ensemble du dispositif, un simulateur permanent devait pouvoir être utilisé de manière à identifier les variables d’ajustement de la production et l’impact des changements à toutes les échelles du système. Ce fut le sous-projet Checo, un simulateur de l’économie chilienne.

Cybersyn Operations Room Datafeed with Chairs, 1972-73. Gui Bonsiepe.

La partie la plus impressionnante de Cybersyn était au système 5 une salle (op-room) qui permettait la rencontre des décideurs, équipée d’écrans affichant les systèmes viables avec plusieurs niveaux de récursivité (changez un paramètre analysez le retour du changement d’état du système), des indicateurs exprimant en termes quantitatifs différentes données (comme par exemple des taux d’approvisionnement), et une sortie DYNAMO. Mais pour l’essentiel des apports concrets à l’alimentation du modèle, tout se jouait aux systèmes 1 à 3, où parfois étaient même acheminés à dos de mulet les informations de production au télex le plus proche.

Un modèle de gouvernance ?

Modulo certains de ces aspects, disons artisanaux, le projet Cybersyn était cependant conçu de manière à éviter la verticalité de la décision à partir d’analyses hors-sol. Comme le mentionne E. Medina, à propos du rapport de S. Beer :

Son rapport critiquait les méthodes de planification conventionnelles du Chili, qui utilisaient des instantanés de l’économie à des moments discrets, inondaient les gestionnaires du gouvernement avec une mer de données impliquant une gestion du haut vers le bas. Au lieu de cela, il a proposé l’idée d’un processus itératif où les politiques descendent du gouvernement jusqu’aux usines et les besoins des usines montent. Il a positionné la gestion au milieu du système, où il a implémenté un homéostat6 qui couple les besoins des niveaux inférieurs avec les ressources allouées d’en haut. Les fonctionnaires pouvaient donc modifier et adapter les politiques gouvernementales pour répondre aux besoins des usines, à condition que ces changements n’aient pas d’effets négatifs importants sur d’autres secteurs de l’économie. Beer a écrit : « Ce système détruit les dogmes de la centralisation et de la décentralisation. Cette approche est organique ». L’approche itérative était également continue et adaptative, conformément à la vision de Beer en matière de contrôle cybernétique. De plus, elle utilisait la cybernétique comme référentiel pour la façon dont le gouvernement pourrait mettre en œuvre le socialisme démocratique proposé par Allende ; elle a donné à l’État le contrôle de la production tout en permettant une large participation.

– Eden Medina, Cybernetic Revolutionaries. Technology and Politics in Allende’s Chile, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2011, section « Technology for an Adaptive Economy ». Voir aussi Eden Medina, « Desiging freedom, regulating a nation: socialist cybernetics in Allende’s Chile ». In: Journal of Latin American Studies, 38, 2006, p. 571-606.

Ce que S. Beer cherchait aussi à démontrer, c’est tout l’intérêt de l’application des concepts de la recherche opérationnelle. Dans le livre qui l’a fait connaître auprès de ses aficionados chiliens, Decision and Control publié en 1966, il montre qu’un système opérationnel n’a pas à se surcharger d’informations. C’est pourquoi il faut bien distinguer un système en recherche opérationnelle et un centre de données : pour le premier les informations doivent être utilisées et disponibles de manière à produire une décision, dans le second c’est l’information qui est transformée en données pour produire d’autres données que l’on peut interroger, ce qui suppose d’avoir des modèles ou, par apprentissage, créer des modèles à partir de variables. S. Beer affirmait en effet :

Nos collecteurs de données modernes savent tout ce qu’il faut savoir. C’est empilé dans des caves sur des cartes perforées ; cela sort des ordinateurs sur bande magnétique ; c’est joliment tabulé sur du papier blanc à un rythme de 600 lignes par minute ; cela apparaît sur les bureaux des gestionnaires en de tels volumes qu’ils sont trop occupés pour les lire ; c’est publié par des ministères dans de gigantesques annuaires. Car c’est l’ère du « traitement automatique des données ». Pourtant, tout cela ne nous dit rien sur les raisons pour lesquelles les choses sont telles qu’elles sont. Il faut de la recherche opérationnelle pour le découvrir.

– Stafford Beer, Decision and Control : The Meaning of Operational Research and Management Cybernetics, New York, John Wiley & Sons, 1994 (première édition 1966), p. 70.

Cet allègement du système par rapport à la massification des données, est d’abord pour S. Beer une manière de démontrer aussi que le système a pour objectif de favoriser l’autonomie des sujets. Cybersyn est d’abord un immense réseau de capteurs des signaux de production dont la sensibilité est censée pallier la surcharge cognitive des employés pour leur permettre de se concentrer en premier lieu sur leur métiers et non plus sur les charges administratives, autorisations diverses ou prises en compte des externalités qui perturbent leur production : le système les capte et envoie des instructions.

C’était aussi la conception d’un autre responsable du projet, Hermann Schwember. Juste avant le coup d’État de Pinochet, ce dernier rendait compte en 1973 dans la revue Esprit7, des solutions envisagées au Chili pour concilier l’économie et la convivialité que définit Yvan Illich comme cette interrelation créative et autonome des individus entre eux et avec leur environnement. Alors que la production industrielle est d’essence destructive, cette convivialité peut être atteinte à la fois par l’intensification des communications entre les hommes (aussi à la source d’une prise de conscience planétaire) et la diminution de l’appropriation impérialiste. Pour H. Schwember, une société conviviale est « nécessairement socialiste » et seule capable de mener à un modèle post-industriel, c’est-à-dire dépasser les contraintes du salariat industriel, l’appropriation capitaliste, et surtout les dictatures bureaucratiques où n’existent pas « les mécanismes de correction, de participation et d’expression autonome provenant de la base populaire ».

Une fois que le projet fut rendu public, la principale critique des médias de l’opposition au Chili fut d’ordre économique. Accusé de laisser pour compte les petites entreprises au profit des grandes structures nationales, le projet était catalogué parmi les plus technocratiques. Certains journaux au Chili comme à l’étranger, ne tardèrent pas à faire le parallèle entre un pays « gouverné par un ordinateur » et le monde de Georges Orwell. Il reste que le projet Cybersyn fut catalogué comme un projet de surveillance, entendu comme un contrôle des individus, ce qu’il n’était pourtant pas.

Il était conçu pour implémenter un système idéologique dans un système technique de prise de décision. Ce techno-socialisme convenait parfaitement à Salavador Allende et sa vision d’un Chili émancipé. Mais au-delà de cette vision, la perception technocratique du modèle de Stafford Beer provenait en réalité d’une mauvaise presse de la cybernétique, qui assimilait les modèles cybernétiques appliqués aux organisations humaines à des mécanismes de contrôle qui transforment les hommes en automates. Cette vision était d’autant plus acceptée que les exemples connus de centres opérationnels se trouvent généralement en temps de guerre dans l’armée et son organisation hiérarchisée, du centre de décision vers les cellules opérationnelles. Or, dans le projet Cybersyn était parfaitement intégrée la capacité des groupes d’individus à corriger le modèle de manière créative à chaque instant. En d’autres termes, les décisions dans ce modèle étaient systématiquement soumises à la possibilité d’exercice d’un contre-pouvoir. Techniquement, tout le génie de S. Beer résidait dans son approche itérative du système.

Une leçon difficile

Évidemment, comme le mentionna plus tard Hermann Schwember8, tout n’allait pas pour le mieux. Par définition, le niveau de perfectionnement du système avait comme limite le plus haut niveau de perfectionnement possible de l’outil de production. Une usine qui ne pouvait pas être modernisée à cause du manque d’investissement dont souffrait cruellement le Chili, ne pouvait pas s’ajuster aux objectifs identifiés par le système.

Moins idéaliste, une autre raison peut aussi expliquer certains biais du projet Cybersyn : un modèle cybernétique est d’abord un modèle informationnel, or si on l’applique au fonctionnement d’usines, quelle que soit la provenance de l’information, cette dernière est toujours indépendante des conditions de production ou des réalités sociales. Sans un contrôle qualité, n’importe quelle information entrée par un agent est supposée être fiable ou du moins sincère. Si un modèle comme Cybersyn n’était pas construit pour avoir, au moins en partie, un rôle de contrôle, le système est à la merci des bonnes (ou mauvaises) volontés. Pour avoir la paix, le manager d’une usine est prêt à mentir sur ses indicateurs de production.

Le coup d’État de Pinochet mit brutalement fin à Cybersyn, si bien que d’autres critiques encore intervinrent à contre-temps. Elle sont résumées par Andrew Pickering9 en quatre points.

Le premier était que le projet, malgré toutes les bonnes intentions, était technocratique pour deux raisons : pour commencer il supposait que tous les Chiliens adhéraient au modèle et ensuite que la conception sur VSM de l’organisation productive chilienne est-elle même un modèle fixe et non dynamique (pas de possibilité que le modèle global se transforme excepté à l’intérieur de ses limites).

Le second point portait sur les signaux (les alarmes ou « signaux algédoniques ») censés porter à l’attention des décideurs des seuils à ne pas franchir : ces signaux pouvaient à tout moment, notamment en cas de changement de régime politique, devenir des éléments de surveillance pouvant se retourner contre le système 1 (les travailleurs).

Le troisième point est que Cybersyn n’a certes pas été conçu pour créer une chaîne de commandement et de contrôle verticale uniquement du haut vers le bas, mais il pouvait facilement le devenir. Et il fut effectivement utilisé dans cette intention lors d’un événement, une grève générale de la confédération des transports en 1972 (opposée à la nationalisation du secteur et soutenue par la droite politique) : le réseau Cybernet a alors été utilisé pour identifier et surveiller les nœuds de grèves, et trouver des solutions de contournement pour maintenir les flux. En ce sens le système a parfaitement joué son rôle, mais il a alors été transformé en un système de surveillance dans une lutte politique (et le conflit fut assez violent).

Un quatrième point porte à s’interroger sur les objectifs de Cybersyn et du VSM en général : se maintenir en vie. On peut effectivement se demander si, dans une certaine mesure, le modèle ne confond pas le moyen et la fin, un peu à l’image de ce qui se passait en France vers la fin des années 1970.

… et pour le savoir, il faudra attendre la publication de mon ouvrage (printemps 2019)… Teasing !

-

Eden Medina, Cybernetic Revolutionaries. Technology and Politics in Allende’s Chile, Boston, MIT Press, 2011. ↩︎

-

Le même article traduit en français dans Vanity Fair en janvier 2015, fut intitulé « Big Brother. Cybersyn, une machine à gouverner le Chili ». Evgeny Morozov, « The Planning Machine. Project Cybersyn and the origins of the Big Data nation », The New Yorker, 13 octobre 2014. En ligne. Evgeny Morozov, « Big Brother. Cybersyn, une machine à gouverner le Chili », Vanity Fair France, 19, janvier 2015. ↩︎

-

Evgeny Morozov, Pour tout résoudre, cliquez ici, Paris, Éditions FYP, 2014. ↩︎

-

Production Development Corporation (CORFO) (en espagnol: Corporación de Fomento de la Producción de Chile). ↩︎

-

Une section de l’ouvrage d’Andrew Pickering est consacrée au VSM. Andrew Pickering, The Cybernetic Brain. Sketches of Another Future, Chicago, University of Chicago Press, 2010, p. 243 sq. ↩︎

-

L’homéostasie est la tendance d’un système à maintenir ses facteurs de modification autour de valeurs bénéfiques par un processus de régulation. Un homéostat est un dispositif permettant de mesurer ces valeurs et ce fonctionnement à l’aide d’indicateurs. ↩︎

-

Hermann Schwember (trad. Alain Labrousse), « Convivialité Et Socialisme », Esprit, 426 juillet-août 1973, p. 39-66 (voir p. 45). ↩︎

-

Hermann Schwember (1977) « Cybernetics in government: experience with new tools for management in Chile 1971-1973 ». In H. Bossel, Ed. Concepts and Tools of Computer Based Policy Analysis, Vol. 1., Birkhäuser - Springer Basel AG, Basel, p. 79-138. (pp. 136). ↩︎

-

Andrew Pickering, The Cybernetic Brain. Sketches of Another Future, Chicago, University of Chicago Press, 2010, pp. 265-268. ↩︎

15.11.2018 à 01:00

Définitions du capitalisme de surveillance

Notre quotidien est enregistré, mesuré, considéré comme une somme de procédures dont la surveillance consiste à transformer l’apparent chaos (et notre diversité) en ordre. Tous les acteurs économiques et institutionnels y ont un intérêt. Pour beaucoup, c’est d’un nouveau capitalisme qu’il s’agit : le capitalisme de surveillance. Mais peut-on lui donner une définition claire ? Je vais essayer…

Avec son récent ouvrage, Das Zeitalter Des ÜberwachungsKapitalismus1, Shoshana Zuboff nous livre une critique des plus intelligentes de ce qu’elle nomme le capitalisme de surveillance. Fruit d’un long travail dont les traces sont visibles depuis cinq ans (en particulier dans un article intitulé « Big Other… »2 et quelques sorties remarquées dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung3), Shoshana Zuboff a intitulé son ouvrage en écho à son travail initial, en 1988, sur la mutation du travail en procédures et informations, In The Age Of The Smart Machine4.

L’œuvre de S. Zuboff ne s’inscrit pas exclusivement dans une analyse des modèles économiques. Pour cela il faut plutôt aller voir du côté de Nick Srnicek, qui se penche sur les changements des modèles capitalistes dans leurs rapports aux technologies5. Pour N. Srnicek, les technologies de l’information ne sont pas uniquement des leviers d’augmentation de productivité, mais elle conditionnent aussi une économie de plateformes rendue possible par l’essor des infrastructures numériques des années 1990, combinée à une baisse de rendement de l’industrie manufacturière. Avec l’éclatement de la bulle Internet des années 2000 puis la crise de 2008, des firmes monopolistiques sont apparues (les GAFAM) et sont devenues les figures incontournables de cette transformation du capitalisme.

S. Zuboff ne s’inscrit pas non plus (tout à fait) dans une approche du capitalisme de surveillance du point de vue de l’économie politique. C’est ce que font au contraire J. B. Foster et R. W. McChesney, initiateurs6 du concept de capitalisme de surveillance (voir billet précédent) qui montrent en quoi le capitalisme de surveillance est une résurgence hégémonique de l’esprit de la politique nord-américaine sur les trois axes : militaire (maintenir des états de guerre pour le contrôle des pays), financier (les clés de l’économie mondiale) et marketing (assurer la propagande). Cette approche macro-économico-historique est tout à fait intéressante mais elle a le tort de focaliser essentiellement sur des mécanismes institutionnels et sans doute pas assez sur les pratiques d’une économie de la surveillance qui n’est pas toujours à ce point dépendante du politique, bien au contraire7.

S. Zuboff, elle, s’intéresse aux pratiques et propose une conception systémique du capitalisme de surveillance à partir de ses manifestations économiques et sociales. Pour cela, elle propose un point de vue holistique et une définition qui est en même temps un programme d’analyse et un questionnement sur l’économie de nos jours. On trouve cette définition au début de son dernier ouvrage. En voici une traduction :

Überwachungskapitalismus, der – 1. Neue Marktform, die menschliche Erfahrung als kostenlosen Rohstoff für ihre versteckten kommerziellen Operationen der Extraktion, Vorhersage und des Verkaufs reklamiert; 2. eine parasitäre ökonomische Logik, bei der die Produktion von Gütern und Dienstleistungen einer neuen globalen Architektur zur Verhaltensmodifikation untergeordnet ist; 3. eine aus der Art geschlagene Form des Kapitalismus, die sich durch eine Konzentration von Reichtum, Wissen und Macht auszeichnet, die in der Menschheitsgeschichte beispiellos ist; 4. Fundament und Rahmen einer Überwachungsökonomie; 5. so bedeutend für die menschliche Natur im 21. Jh. wie der Industriekapitalismus des 19. und 20. Jhs. für die Natur an sich; 6. der Ursprung einer neuen instrumentären Macht, die Anspruch auf die Herrschaft über die Gesellschaft erhebt und die Marktdemokratie vor bestürzende Herausforderungen stellt; 7. zielt auf eine neue kollektive Ordnung auf der Basis totaler Gewissheit ab; 8. eine Enteignung kritischer Menschenrechte, die am besten als Putsch von oben zu verstehen ist – als Sturz der Volkssouveränität.

Surveillance Capitalism, n. – 1. A new economic order that claims human experience as free raw material for hidden commercial practices of extraction, prediction, and sales; 2. A parasitic economic logic in which the production of goods and services is subordinated to a new global architecture of behavioral modification; 3. A rogue mutation of capitalism marked by concentrations of wealth, knowledge, and power unprecedented in human history; 4. The foundational framework of a surveillance economy; 5. As significant a threat to human nature in the twenty-first century as industrial capitalism was to the natural world in the nineteenth and twentieth; 6. The origin of a new instrumentarian power that asserts dominance over society and presents startling challenges to market democracy; 7. A movement that aims to impose a new collective order based on total certainty; 8. An expropriation of critical human rights that is best understood as a coup from above: an overthrow of the people’s sovereignty.

Capitalisme de surveillance, le – 1. un nouvel ordre économique qui revendique le vécu humain comme matière première gratuite pour des pratiques commerciales occultes d’extraction, de prévision et de vente ; 2. une logique économique parasitaire dans laquelle la production de biens et de services est subordonnée à une nouvelle architecture globale de modification des comportements ; 3. un type de capitalisme malhonnête, sans précédent dans l’histoire humaine, caractérisé par une concentration des richesses, des connaissances et du pouvoir ; 4. le cadre fondateur d’une économie de surveillance ; 5. une menace aussi grave pour la nature humaine au XXIe siècle que le capitalisme industriel des XIXe et XXe siècles l’était pour le monde naturel ; 6. la source d’un nouveau pouvoir instrumental qui affirme sa domination sur la société et impose des défis déconcertants à la démocratie de marché ; 7. un mouvement qui vise à imposer un nouvel ordre collectif qui repose sur une certitude absolue ; 8. une spoliation des droits humains essentiels, que l’on peut comprendre au mieux comme un putsch venu d’en haut, un renversement de la souveraineté populaire.

Étant donné la fraîcheur des travaux de S. Zuboff et la nouveauté du concept de capitalisme de surveillance (2014), il est difficile de proposer une lecture critique qui ne soit pas biaisée, d’une manière ou d’une autre, par la dimension opératoire que l’on souhaite lui donner. L’utilise-t-on pour expliquer les modèles de l’économie des plateformes ? en quoi joue-t-il un rôle dans les politiques de régulation des États ? interfère-t’il avec le politique et comment ? Est-ce une manifestation d’une volonté de pouvoir (de la part de qui ?) ou une émergence plus ou moins spontanée issue de plusieurs circonstances ou idéologies ? etc.

Toutes ces questions doivent être posées et c’est aussi pourquoi j’ai entrepris un ouvrage dont l’ambition est de proposer des pistes de réflexion. La première est justement de se demander en quoi le capitalisme de surveillance est tangible (et si une approche matérialiste peut en venir à bout). J’en suis assez vite arrivé à la conclusion que si l’on souhaite en faire l’histoire, il faut partir d’une définition qui utilise les concepts auxquels nous sommes déjà habitués.

Mon projet est donc très différent de celui de S. Zuboff, qui va jusqu’à inventer deux figures : celle de Big Other (l’altérite à laquelle nous renvoient nos doubles numériques) et les « coup des gens », qui, par opposition à un « coup d’État », est sorte d’accaparement offensif de nos vies privées et de notre quotidien par les GAFAM.

Cependant, d’un point de vue purement intellectuel, je ne peux m’empêcher de faire deux remarques à propos de la définition de S. Zuboff. La première, c’est qu’elle est surtout un programme d’analyse et présume largement que les pratiques du capitalisme de surveillance sont la traduction d’intentions, de jeux de domination et de pouvoirs. La seconde, c’est que les différents points de définitions peuvent en fait correspondre à des constructions proposées par d’autres auteurs du mouvement des surveillance studies depuis les années 1970. Une liste apparaît dans un article de Gary T. Marx8, par exemple : la société disciplinaire, la société du dossier, la société du contrôle, le post-panoptisme, la dataveillance, la société transparente, l’informatisation ubiquitaire, l’uberveillance. Il s’agit d’autant d’approches différentes du capitalisme de surveillance. Dans cette mesure, on peut remercier S. Zuboff de faire l’éclatante démonstration, en une seule analyse, de ce que les surveillance studies avaient jusqu’à présent quelques difficultés à cerner, sans doute trop concentrées sur les rapports entre technique et société, d’un point de vue sociologique ou anthropologique. Mais S. Zuboff va-t-elle au bout de son projet, qui appelle une critique du capitalisme ? Rien n’est moins sûr.

Pour ma part, comme je compte faire une histoire, il me faut aussi satisfaire à l’exigence d’une définition. Or, mon problème est d’intégrer aussi bien l’historiographie que les témoignages (par exemple des rapports) ou des documents probants (comme des articles), sans pour autant y voir des manifestions de ce que, aujourd’hui, nous nommons le capitalisme de surveillance mais qui, sur une cinquantaine d’années, répond à bien d’autres noms. N’ayant pas le talent de S. Zuboff, je ne peux pas non plus entreprendre une analyse globale, voire holiste, en y intégrant les multiples dimensions historiques des sciences et des technologies.

Je préfère donc procéder en deux temps pour trouver une manière synthétique d’exprimer (sur la période 1960 à nos jours) ce qu’est le capitalisme de surveillance a) par ses pratiques et b) par ses mécanismes. C’est une définition qui me permet, dans cette archéologie que je propose, de procéder par étapes, de nommer ce que je cherche, comprendre la naissance d’une économie de la surveillance et la logique progressive, non linéaire, du capitalisme de surveillance.

Je pose ainsi que les pratiques de surveillance sont :

les procédés techniques les plus automatisés possible qui consistent à récolter et stocker, à partir des individus, de leurs comportements et de leurs environnements, des données individuelles ou collectives à des fins d’analyse, d’inférence, de quantification, de prévision et d’influence.

Et qu’il faut tâcher de situer le capitalisme de surveillance dans son parcours historique.

L’histoire du capitalisme de surveillance est celle des transformations sociales que l’informatisation a rendu possibles depuis les années 1960 à nos jours en créant des modèles économiques basés sur le traitement et la valorisation des données personnelles. La prégnance de ces modèles ajoutée à une croissance de l’industrie et des services informatiques9 a fini par créer un marché hégémonique de la surveillance. Cette hégémonie associée à une culture consumériste se traduit dans plusieurs contextes : l’influence des consommateurs par le marketing, l’automatisation de la décision, la réduction de la vie privée, la segmentation sociale, un affaiblissement des politiques, un assujettissement du droit, une tendance idéologique au solutionnisme technologique. Il fait entrer en crise les institutions et le contrat social.

Du point de vue de ses mécanismes, le capitalisme de surveillance mobilise les pratiques d’appropriation et de capitalisation des informations pour mettre en œuvre le régime disciplinaire de son développement industriel (surveillance des travailleurs) et l’ordonnancement de la consommation (surveillance et influence des consommateurs). Des bases de données d’hier aux big datas d’aujourd’hui, il permet la concentration de l’information, des capitaux financiers et des technologies par un petit nombre d’acteurs tout en procédant à l’expropriation mercantile de la vie privée du plus grand nombre d’individus et de leurs savoirs10.

Voilà pour ce qui me concerne. La suite se trouvera dans l’ouvrage à paraître. J’ajoute cependant que cette définition s’adresse aussi à certains (ils se reconnaîtront) qui me l’ont demandée à des fins pédagogiques (et sans doute lassés par mon style d’écriture qui rappelle souvent que les fontes d’imprimerie sont en plomb).

-

ZUBOFF, Shoshana. Das Zeitalter Des ÜberwachungsKapitalismus. Frankfurt: Campus Verlag, 2018. (À paraître en anglais : The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: Public Affairs, 2019). ↩︎

-

ZUBOFF, Shoshana. « Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization ». Journal of Information Technology 30 (2015): 75‑89. ↩︎

-

Voir surtout ZUBOFF, Shoshana. « The Secrets of Surveillance Capitalism ». Frankfurter Allgemeine Zeitung, mars 2016. ↩︎

-

Zuboff, Shoshana. In The Age Of The Smart Machine: The Future Of Work And Power. New York: Basic Books, 1988. ↩︎

-

SRNICEK, Nick. Platform Capitalism. Cambridge: Polity, 2016. Trad. Fr.: Capitalisme de plateforme. L’ hégémonie de l’économie numérique. Québec: Lux Éditeur, 2018. ↩︎

-

John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, « Surveillance Capitalism. Monopoly-Finance Capital, the Military-Industrial Complex, and the Digital Age », Monthly Review, 66, Juillet 2014. ↩︎

-

Et c’est peut être aussi ce qui empêche S. Zuboff de produire une véritable critique du capitalisme. elle a en effet tendance à ne s’en tenir qu’à une analyse des méfaits des pratiques des « capitalistes de la surveillance », comme s’il fallait en réalité défendre un « bon » capitalisme contre de méchants voyous. Je pense au contraire qu’on ne peut pas faire l’économie d’une critique en règles des modèles capitalistes qui sont justement à la source des pratiques. ↩︎

-

MARX, Gary T. « Surveillance studies ». Dans : James Wright (éd.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Amsterdam: Elsevier, 2015, p. 733‑41. ↩︎

-

Il s’agit aussi d’une corrélation entre une baisse de régime de l’industrie manufacturière (par exemple l’industrie automobile) et le déplacement des capitaux vers la surfinanciarisation de l’économie numérique. ↩︎

-

Nous pouvons ajouter, comme illustration du dernier point, que le capitalisme de surveillance exproprie l’individu de sa vie privée et de ses savoirs comme le capitalisme industriel a exproprié les travailleurs de leur maîtrise du temps en disciplinant au travail le salarié qui vivait, dans le monde rural, selon un tout autre rythme que celui des machines (les premières conquêtes sociales du monde ouvrier ont porté sur le temps de travail, sa rémunération, et les temps de repos). Voir à ce sujet Edward P. Thompson, Temps, discipline du travail et capitalisme industriel, Paris, La Fabrique, 2004. ↩︎

28.10.2018 à 02:00

Sortie VTT : Barembach - Champ du Feu - Serva

Voici une petite sortie VTT automnale du côté de la Vallée de la Bruche qui vous permettra de faire une sortie courte mais assez sportive.

Pour faciliter l’expérience, vous pouvez télécharger le topo-guide que je mets à votre disposition. Il ne remplace pas le GPX que vous pourrez récupérer via la carte ci-dessous. La distance est courte (35 km), le dénivelé est appréciable (1250 m D+) et les terrains sont de difficultés variées (deux points de prudence néanmoins sont signalés dans le topo).

En bref, voici le descriptif du parcours :

- Départ de Barembach, se garer près de l’église.

- Monter jusque Mullerplatz en suivant le balisage (profitez du sentier qui « coupe » le grand chemin forestier).

- Continuer vers le Champ du Messin, puis suivre le GR5.

- À la Vieille Métairie, prendre le chemin sur la droite près de la fontaine. Monter au Champ du feu.

- Amorcer la descente jusque la route, contourner le Centre de vacances « Les Sapins », pour reprendre le chemin.

- Un grand pré (Le Haut des Monts): aller tout droit pour pouvoir amorcer une grande descente jusqu’au Col de la Perheux. Prudence car le terrain n’est pas facile au début de la descente.

- Au Col de la Perheux, prendre les cercles jaunes en direction de la Serva. Une fois sur un sentier étroit, attention aux lacets avec fort dévers. Descendre vers Neuviler-la-Roche, et au croisement de la D130, prendre les triangles rouges.

- Quitter les triangles rouges pour monter la route forestière (sans balisage particulier) jusqu’aux Roches Blanches. Puis prendre le sentier (cercles rouges) jusque la Croix Walter.

- Descendre jusque Barembach.

- Persos A à L

- Carmine

- Mona CHOLLET

- Anna COLIN-LEBEDEV

- Julien DEVAUREIX

- Cory DOCTOROW

- Lionel DRICOT (PLOUM)

- EDUC.POP.FR

- Marc ENDEWELD

- Michel GOYA

- Hubert GUILLAUD

- Gérard FILOCHE

- Alain GRANDJEAN

- Hacking-Social

- Samuel HAYAT

- Dana HILLIOT

- François HOUSTE

- Tagrawla INEQQIQI

- Infiltrés (les)

- Clément JEANNEAU

- Paul JORION

- Michel LEPESANT

- Persos M à Z

- Henri MALER

- Christophe MASUTTI

- Jean-Luc MÉLENCHON

- MONDE DIPLO (Blogs persos)

- Richard MONVOISIN

- Corinne MOREL-DARLEUX

- Timothée PARRIQUE

- Thomas PIKETTY

- VisionsCarto

- Yannis YOULOUNTAS

- Michaël ZEMMOUR

- LePartisan.info

- Numérique

- Blog Binaire

- Christophe DESCHAMPS

- Louis DERRAC

- Olivier ERTZSCHEID

- Olivier EZRATY

- Framablog

- Romain LECLAIRE

- Tristan NITOT

- Francis PISANI

- Irénée RÉGNAULD

- Nicolas VIVANT

- Collectifs

- Arguments

- Blogs Mediapart

- Bondy Blog

- Dérivation

- Économistes Atterrés

- Dissidences

- Mr Mondialisation

- Palim Psao

- Paris-Luttes.info

- ROJAVA Info

- Créatifs / Art / Fiction

- Nicole ESTEROLLE

- Julien HERVIEUX

- Alessandro PIGNOCCHI

- Laura VAZQUEZ

- XKCD