15.12.2025 à 15:23

Pourquoi le vert est-il la couleur de la nature ?

Frédéric Archaux, Chercheur, Inrae

Texte intégral (3736 mots)

Les couleurs chatoyantes d’un coquelicot ou d’une mésange attirent le regard, mais elles remplissent également d’innombrables fonctions pour le vivant. Dans son récent livre, « Toutes les couleurs de la nature », paru aux éditions Quae, Frédéric Archaux, ingénieur-chercheur à l’Inrae, explore ces questions couleur par couleur. Nous reproduisons ci-dessous le début du chapitre consacré à la couleur verte.

S’il ne fallait retenir qu’une seule couleur pour caractériser le vivant, ce serait assurément le vert, celui de la chlorophylle : la vie sur Terre n’aurait certainement pas été aussi florissante sans ce pigment révolutionnaire capable de convertir l’énergie du Soleil en énergie chimique.

Et sans les organismes photosynthétiques, des minuscules bactéries océaniques aux immenses séquoias, quel aurait été le destin des animaux ? Certains d’entre eux hébergent même dans leur propre organisme ces précieux alliés !

La photosynthèse ? Un « Soleil vert »

Notre appartenance au règne animal et notre régime alimentaire omnivore nous font oublier à quel point pratiquement tout le vivant repose sur un processus clé assuré presque exclusivement par d’autres règnes : la photosynthèse, ou comment convertir l’énergie lumineuse en énergie chimique stockée dans des molécules organiques.

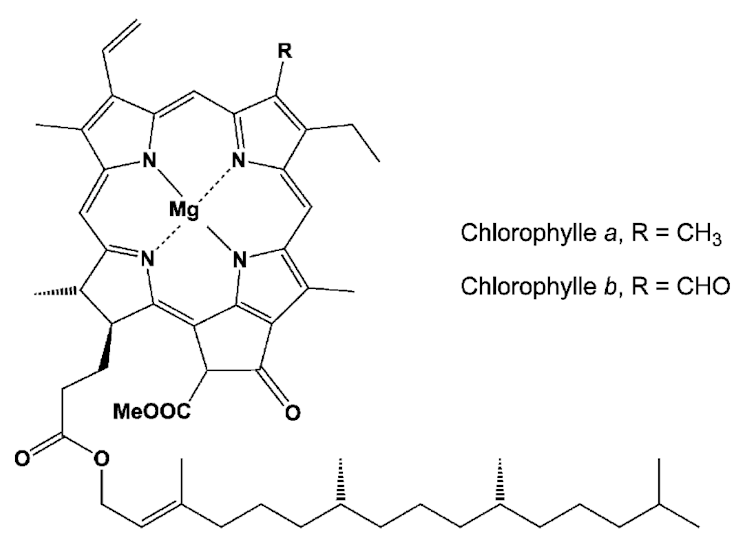

Cette énergie permet ensuite de créer d’autres molécules, parfois très complexes, de faire marcher nos muscles, de maintenir notre température corporelle, etc. Le vert est la couleur par excellence de cette photosynthèse, celle du pigment majeur qui capte et convertit l’énergie lumineuse, la chlorophylle (du grec khloros, vert, et phullon, feuille).

Bien sûr, tous les organismes photosynthétiques ne sont pas verts, car d’autres pigments (non chlorophylliens) peuvent masquer la chlorophylle. Pour ne citer qu’un exemple parmi tant d’autres, la photosynthèse chez les algues rouges repose exclusivement sur la chlorophylle A (la plus répandue sur Terre et sous l’eau), mais ces algues produisent également des carotènes et des protéines (phycobiliprotéines) de couleurs bleue et rouge, qui capturent l’énergie lumineuse puis la transmettent à la chlorophylle.

Il n’y a donc pas une mais des chlorophylles, A, B, C, D et F (sans parler des sous-types cl, c2, c3…), et la liste n’est probablement pas terminée (la forme F a été découverte en 2010). Si la chlorophylle A est universelle, la forme B se retrouve surtout chez des plantes, la C chez des algues brunes, des diatomées et des dinoflagellés, la D et la F chez des cyanobactéries. Si la chlorophylle E manque à l’appel, c’est qu’elle a été extraite en 1966 d’une algue, mais n’a toujours pas été décrite !

Du côté de leur composition chimique, ces molécules sont très proches de l’hème de notre hémoglobine, mais avec plusieurs différences de taille : l’ion métallique piégé est un ion magnésium et non ferrique. Surtout, au lieu de capter l’oxygène atmosphérique, la chlorophylle, elle, en rejette en découpant des molécules d’eau pour récupérer les atomes d’hydrogène.

La cascade biochimique est particulièrement complexe : la chlorophylle est la pièce maîtresse, parfois présente en plusieurs centaines d’unités, de photosystèmes qui comprennent d’autres molécules par dizaines. La très grande majorité des molécules de chlorophylle absorbent des photons et transmettent cette énergie d’excitation par résonance aux molécules voisines.

Les chlorophylles absorbent les radiations bleue et rouge, réfléchissant le jaune et le vert : voilà l’explication de la couleur des plantes. Les deux pics d’absorption peuvent varier sensiblement selon les types de chlorophylle. De proche en proche, cette énergie parvient jusqu’à une paire de molécules de chlorophylle, dans le centre de réaction du photosystème dont l’ultime fonction est de produire, d’un côté, les protons H+ et, de l’autre, les électrons.

Ces protons ainsi libérés peuvent alors être combinés au dioxyde de carbone (CO2) de l’air et former du glucose, un sucre vital au métabolisme de la plante et de tous les étres vivants. La réaction, qui consomme de l’eau et du CO, relargue comme déchet du dioxygène (O2).

Au fond, la conséquence la plus importante de l’apparition de la photosynthèse a été d’accroître de manière considérable la production primaire sur Terre, alors que celle-ci était initialement confinée à proximité des sources hydrothermales produisant du dihydrogène et du sulfure d’hydrogène, la photosynthèse a permis au vivant de se répandre partout à la surface du globe, pourvu que s’y trouvent de la lumière et de l’eau.

La photosynthèse capte près de six fois l’équivalent de la consommation énergétique de toute l’humanité pendant que nous relarguons des quantités invraisemblables de CO, par extraction d’énergies fossiles (35 milliards de tonnes chaque année), les organismes photosynthétiques en stockent entre 100 milliards et 115 milliards de tonnes par an sous forme de biomasse. Le joyeux club des consommateurs de CO2, comprend, outre les cyanobactéries à l’origine de la photosynthèse, d’autres bactéries, les algues et les plantes (par endosymbiose d’une cyanobactérie qui liera entièrement son destin à celui de la cellule eucaryote au fil de l’évolution, donnant naissance aux chloroplastastes).

Pourtant, le rendement de la photosynthèse demeure modeste : de l’ordre de 5 % de l’énergie lumineuse incidente est effectivement transformée en énergie chimique, soit dix fois moins que les meilleurs panneaux photovoltaïques actuels.

Viens voir un petit vert à la maison

D’autres règnes du vivant ont fait de la place à ces organismes, au bénéfice de tous les protagonistes (symbioses) ou parfois au détriment des organismes photosynthétiques. Les lichens, qui comprennent environ 20 % des espèces de champignons connues, prennent des teintes variées, qui vont du gris au jaune, à l’orange, au rouge et au vert. Dans tous les cas, ces organismes qui s’accrochent (le mot « lichen » dérive du grec leikho, lécher) sont des assemblages d’espèces auxquels les scientifiques ne cessent d’ajouter des membres.

Pendant près de cent quarante ans, on a pensé qu’il s’agissait d’une simple association entre un champignon ascomycète et une algue, avant de découvrir que la colocation pouvait être partagée avec une cyanobactérie chlorophyllienne ou fixatrice d’azote, plusieurs algues, un autre champignon (une levure basidiomycète, l’autre grand embranchement des champignons), ou encore des protistes (des eucaryotes unicellulaires) et des virus.

En résumé, les lichens sont des mini-communautés qui peuvent regrouper trois règnes du vivant, sans compter les virus ! On continue cependant de placer ces communautés au sein des champignons, car seuls ces derniers réalisent une reproduction sexuée. La grande variabilité de la coloration des lichens provient de la résultante entre les pigments exprimés par tous les colocataires.

Quand des animaux volent les chloroplastes des algues

Le règne fongique n’a pas l’exclusivité de l’endosymbiose avec les algues, tel est aussi le cas par exemple des cnidaires.

On peut citer dans cet embranchement, qui comprend notamment les coraux, l’actinie verte, une anémone que l’on trouve de la Manche à la Méditerranée. Elle héberge dans ses bras verdâtres à pointe rosée des zooxanthelles, des algues photosynthétiques. L’anémone perd sa jolie coloration en l’absence de ses hôtes et dépérit.

Le mouton de mer est une curieuse limace de mer qui présente sur son dos des excroissances fusiformes vertes à pointe rose et jaune, appelées cérates. Cette espèce asiatique, qui mesure moins d’un centimètre, vit à faible profondeur. Elle parvient à ne pas digérer immédiatement les chloroplastes des algues chlorophylliennes qu’elle avale et à les faire migrer vers ses appendices dorsaux. Si le sujet est encore débattu, il semble que ces plastes continuent d’être fonctionnels et de fournir un complément en sucres bienvenu en période de disette.

Ce processus, appelé kleptoplastie (du grec kleptes, voleur), est connu, outre chez ces gastéropodes marins, chez deux autres vers plats et chez divers eucaryotes unicellulaires (certains foraminifères, dinoflagellės, ciliés, alvéolés), chez qui les plastes demeurent fonctionnels une semaine à deux mois après l’ingestion des algues.

Parente américaine de notre salamandre tachetée avec qui elle partage notamment une livrée noire rehaussée de points jaunes (la marque aposématique qu’elle est toxique), la salamandre maculée a noué, elle aussi, un partenariat avec une algue photosynthétique : Oophila amblystomatis.

L’œuf gélatineux dans lequel se développe l’embryon présente une coloration verte causée par la prolifération de l’algue. Il a été démontré expérimentalement que ces algues ont un effet très bénéfique sur la croissance et la survie des embryons de la salamandre, probablement grâce à l’oxygène que libère l’algue tandis que celle-ci bénéficie des déchets azotés produits par le métabolisme de l’embryon. Un véritable cas de symbiose donc.

Pendant plus d’un siècle, on a pensé que les algues présentes dans les mares fréquentées par l’amphibien colonisaient les œufs, mais l’imagerie de pointe associée à la recherche de l’ADN de l’algue dans les tissus des embryons a révélé une tout autre histoire : les algues envahissent les tissus de l’embryon durant son développement, où elles semblent s’enkyster.

La salamandre adulte continue d’ailleurs de contenir ces algues en vie ralentie, bien qu’en quantité de moins en moins importante avec le temps : on retrouve en particulier dans ses voies reproductrices et les femelles semblent capables de transmettre certaines d’entre elles directement à leurs œufs ! Les scientifiques cherchent encore à comprendre comment un vertébré est parvenu dans son évolution à se laisser envahir par une algue sans provoquer une attaque en règle de son système immunitaire !

À lire aussi : Les oiseaux migrent-ils vraiment à cause du froid ? Et font-ils le même trajet à l’aller et au retour ?

Frédéric Archaux ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

11.12.2025 à 12:13

Célèbres et captifs : comment les réseaux sociaux profitent du mal-être des animaux sauvages

Margot Michaud, Enseignante-chercheuse en biologie évolutive et anatomie , UniLaSalle

Sara Hoummady, DMV, PhD, Associate professor in ethology and animal nutrition, UniLaSalle

Texte intégral (3020 mots)

Sur les réseaux sociaux, la popularité des animaux exotiques va de pair avec la banalisation de leur mauvais traitement. Ces plateformes monétisent la possession d’espèces sauvages tout en invisibilisant leur souffrance. Cette tendance nourrit une méprise courante selon laquelle l’apprivoisement serait comparable à la domestication. Il n’en est rien, comme le montre l’exemple des loutres de compagnie au Japon.

Singes nourris au biberon, perroquets dressés pour les selfies, félins obèses exhibés devant les caméras… Sur TikTok, Instagram ou YouTube, ces mises en scène présentent des espèces sauvages comme des animaux de compagnie, notamment via des hashtags tels que #exoticpetsoftiktok.

Cette tendance virale, favorisée par le fonctionnement même de ces plateformes, normalise l’idée selon laquelle un animal non domestiqué pourrait vivre comme un chat ou un chien, à nos côtés. Dans certains pays, posséder un animal exotique est même devenu un symbole ostentatoire de statut social pour une élite fortunée qui les met en scène lors de séances photo « glamour ».

Or, derrière les images attrayantes qui recueillent des milliers de « likes » se dissimule une réalité bien moins séduisante. Ces stars des réseaux sociaux sont des espèces avec des besoins écologiques, sociaux et comportementaux impossibles à satisfaire dans un foyer humain. En banalisant leur possession, ces contenus, d’une part, entretiennent des croyances erronées et, d’autre part, stimulent aussi le trafic illégal. En cela, ils participent à la souffrance de ces animaux et fragilisent la conservation d’espèces sauvages.

À lire aussi : Qui est le capybara, cet étonnant rongeur qui a gagné le cœur des internautes ?

Ne pas confondre domestique et apprivoisé

Pour comprendre les enjeux liés à la possession d’un animal exotique, il faut d’abord définir les termes : qu’est-ce qu’un animal domestique et qu'est-ce qu'un animal exotique ?

Force est de constater que le terme « animal exotique » est particulièrement ambigu. Même si en France l’arrêté du 11 août 2006 fixe une liste claire des espèces considérées comme domestiques, sa version britannique dresse une liste d’animaux exotiques pour lesquels une licence est requise, à l’exclusion de tous les autres.

Une licence est ainsi requise pour posséder, par exemple, un serval (Leptailurus serval), mais pas pour un hybride de serval et de chat de deuxième génération au moins, ou encore pour détenir un manul, aussi appelé chat de Pallas (Otocolobus manul).

Ce flou sémantique entretient la confusion entre apprivoisement et domestication :

le premier consiste à habituer un animal sauvage à la présence humaine (comme des daims nourris en parc) ;

la seconde correspond à un long processus de sélection prenant place sur des générations et qui entraîne des changements génétiques, comportementaux et morphologiques.

Ce processus s’accompagne de ce que les scientifiques appellent le « syndrome de domestication », un ensemble de traits communs (oreilles tombantes, queue recourbée, etc.) déjà décrits par Darwin dès 1869, même si ce concept est désormais remis en question par la communauté scientifique.

Pour le dire plus simplement : un loup élevé par des humains reste un loup apprivoisé et ne devient pas un chien. Ses besoins et ses capacités physiologiques, son comportement et ses aptitudes cognitives restent fondamentalement les mêmes que celles de ces congénères sauvages. Il en va de même pour toutes les autres espèces non domestiques qui envahissent nos écrans.

À lire aussi : Le chien descend-il vraiment du loup ?

Des animaux stars au destin captif : le cas des loutres d’Asie

Les félins et les primates ont longtemps été les animaux préférés des réseaux sociaux, mais une nouvelle tendance a récemment émergé en Asie : la loutre dite de compagnie.

Parmi les différentes espèces concernées, la loutre cendrée (Aonyx cinereus), particulièrement prisée pour son apparence juvénile, représente la quasi-totalité des annonces de vente en ligne dans cette région. Cela en fait la première victime du commerce clandestin de cette partie du monde, malgré son inscription à l’Annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces menacées depuis 2019.

Les cafés à loutres, particulièrement en vogue au Japon, ont largement participé à normaliser cette tendance en les exposant sur les réseaux sociaux comme animaux de compagnie, un phénomène documenté dans un rapport complet de l’ONG World Animal Protection publié en 2019. De même, le cas de Splash, loutre employée par la police pour rechercher des corps en Floride (États-Unis), montre que l’exploitation de ces animaux s’étend désormais au-delà du divertissement.

En milieu naturel, ces animaux passent la majorité de leurs journées à nager et à explorer un territoire qui mesure plus d’une dizaine de kilomètres au sein d’un groupe familial regroupant jusqu’à 12 individus. Recréer ces conditions à domicile est bien entendu impossible. En outre, leur régime, principalement composé de poissons frais, de crustacés et d’amphibiens, est à la fois extrêmement contraignant et coûteux pour leurs propriétaires. Leur métabolisme élevé les oblige en plus à consommer jusqu’à un quart de leur poids corporel chaque jour.

Privés de prédation et souvent nourris avec des aliments pour chats, de nombreux animaux exhibés sur les réseaux développent malnutrition et surpoids. Leur mal-être s’exprime aussi par des vocalisations et des troubles graves du comportement, allant jusqu’à de l’agressivité ou de l’automutilation, et des gestes répétitifs dénués de fonction, appelés « stéréotypies ». Ces comportements sont la conséquence d’un environnement inadapté, sans stimulations cognitives et sociales, quand elles ne sont pas tout simplement privées de lumière naturelle et d’espace aquatique.

Une existence déconnectée des besoins des animaux

Cette proximité n’est pas non plus sans risques pour les êtres humains. Les loutres, tout comme les autres animaux exotiques, peuvent être porteurs de maladies transmissibles à l’humain : salmonellose, parasites ou virus figurent parmi les pathogénies les plus fréquemment signalées. De plus, les soins vétérinaires spécialisés nécessaires pour ces espèces sont rarement accessibles et de ce fait extrêmement coûteux. Rappelons notamment qu’aucun vaccin antirabique n’est homologué pour la majorité des espèces exotiques.

Dans le débat public, on oppose souvent les risques pour l’humain au droit de posséder ces animaux. Mais on oublie l’essentiel : qu’est-ce qui est réellement bon pour l’animal ? La légitimité des zoos reste débattue malgré leur rôle de conservation et de recherche, mais alors comment justifier des lieux comme les cafés à loutres, où l’on paie pour caresser une espèce sauvage ?

Depuis 2018, le bien-être animal est défini par l’Union européenne et l’Anses comme :

« Le bien-être d’un animal est l’état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l’animal. ».

Dès lors, comment parler de bien-être pour un animal en surpoids, filmé dans des situations anxiogènes pour le plaisir de quelques clients ou pour quelques milliers de likes ?

Braconnés pour être exposés en ligne

Bien que la détention d’animaux exotiques soit soumise à une réglementation stricte en France, la fascination suscitée par ces espèces sur les réseaux ne connaît aucune limite géographique. Malgré les messages d’alerte mis en place par TikTok et Instagram sur certains hashtags, l’engagement du public, y compris en Europe, alimente encore la demande mondiale et favorise les captures illégales.

Une étude de 2025 révèle ainsi que la majorité des loutres captives au Japon proviennent de deux zones de braconnage en Thaïlande, mettant au jour un trafic important malgré la législation. En Thaïlande et au Vietnam, de jeunes loutres sont encore capturées et séparées de leurs mères souvent tuées lors du braconnage, en violation des conventions internationales.

Les réseaux sociaux facilitent la mise en relation entre vendeurs et acheteurs mal informés, conduisant fréquemment à l’abandon d’animaux ingérables, voire des évasions involontaires.

Ce phénomène peut également avoir de graves impacts écologiques, comme la perturbation des écosystèmes locaux, la transmission de maladies infectieuses aux populations sauvages et la compétition avec les espèces autochtones pour les ressources.

Récemment en France, le cas d’un serval ayant erré plusieurs mois dans la région lyonnaise illustre cette réalité : l’animal, dont la détention est interdite, aurait probablement été relâché par un particulier.

Quand l’attention profite à la cause

Mais cette visibilité n’a pas que des effets délétères. Les réseaux sociaux offrent ainsi un nouveau levier pour analyser les tendances d’un marché illégal. D’autres initiatives produites par des centres de soins et de réhabilitation ont une vocation pédagogique : elles sensibilisent le public et permettent de financer des actions de protection et de lutte contre le trafic.

Il ne s’agit donc pas de rejeter en bloc la médiatisation autour de la question de ces animaux, mais d’apprendre à en décoder les intentions et les impacts. En définitive, le meilleur moyen d’aider ces espèces reste de soutenir les associations, les chercheurs et les programmes de réintroduction. Et gardons à l’esprit qu’un simple like peut avoir des conséquences, positives ou négatives, selon le contenu que l’on choisit d’encourager.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

11.12.2025 à 11:49

Mascottes sportives : les clubs peuvent-ils devenir les nouveaux champions de la biodiversité ?

Ugo Arbieu, Chercheur postdoctoral, Université Paris-Saclay

Franck Courchamp, Directeur de recherche CNRS, Université Paris-Saclay

Texte intégral (4253 mots)

Du lion de l’Olympique lyonnais aux ours, tigres et autres aiglons qui ornent les logos des clubs sportifs de toutes disciplines du monde entier, les animaux sauvages sont au cœur de l’imaginaire sportif. Pourtant, dans la nature, beaucoup de ces espèces déclinent. Et si cet engouement se transformait en levier pour mieux défendre la biodiversité ? La littérature scientifique récente propose plusieurs pistes pour faire des clubs de véritables champions de la biodiversité.

Quand on se promène aux abords du Groupama Stadium à Lyon (Rhône), on ne peut les ignorer. Quatre lions majestueux aux couleurs de l’Olympique lyonnais trônent devant le stade, symboles du rayonnement d’un club qui dominait le championnat de France de football au début des années 2000.

Le lion est présent partout dans l’image de marque du club : sur le logo, sur les réseaux, et même sur les pectoraux de quelques supporters qui vivent et respirent pour leur équipe. Ce sont ceux qui se lèvent comme un seul homme quand Lyou, la mascotte, parcourt les travées du stade à chaque but marqué par l’équipe. Pourtant, s’il rugit dans le stade lyonnais, dans la savane, le lion s’éteint.

Lors de la neuvième journée de Ligue 1 (dont les matchs se sont déroulés du 24 au 26 octobre 2025), il y avait deux fois plus de monde dans le stade pour le match Lyon-Strasbourg (soit un peu plus de 49 000 spectateurs) que de lions à l’état sauvage sur la planète (environ 25 000). Les populations de lions en Afrique et en Inde ont chuté de 25 % entre 2006 et 2018, comme bien d’autres espèces sur la planète, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

C’est un curieux paradoxe : alors que le secteur du sport est en plein essor, capitalisant souvent sur la symbolique animale pour développer marques et logos et pour fédérer les foules autour de valeurs partagées, ces mêmes espèces animales font face à de nombreuses menaces dans la nature, sans que les fans ou les clubs ne le sachent vraiment.

Ce paradoxe entre l’omniprésence des représentations animales dans le sport et la crise globale de la biodiversité a été le point de départ d’une étude publiée dans la revue BioScience. Celle-ci a quantifié la diversité des espèces représentées dans les plus grands clubs de sport collectif dans chaque région du monde, d’une part, et évalué leur statut de conservation, d’autre part. De quoi dégager au passage des tendances entre régions du globe et sports collectifs (féminins et masculins).

L’enjeu ? Explorer les passerelles possibles entre sport professionnel et protection de la biodiversité. En effet, le sport réunit des millions de passionnés, tandis que l’identité des clubs s’appuie sur des espèces à la fois charismatiques et le plus souvent menacées. À la clé, une opportunité unique de promouvoir la conservation de la biodiversité dans un cadre positif, fédérateur et valorisant.

Le secteur du sport a récemment pris conscience des enjeux climatiques, de par ce qu’ils représentent comme risque pour la pratique sportive, mais aussi par l’impact que les événements sportifs ont sur le climat, mais la biodiversité n’a pas encore reçu la même attention.

La diversité des espèces représentées dans le sport collectif

Ces travaux ont porté sur une sélection de 43 pays sur les cinq grands continents. Ils mettent en lumière de nombreux enseignements, au premier rang desquels l’importance et la grande quantité d’animaux sauvages dans les emblèmes sportifs. Ainsi, 25 % des organisations sportives professionnelles utilisent un animal sauvage soit dans leur nom ou surnom, soit dans leur logo.

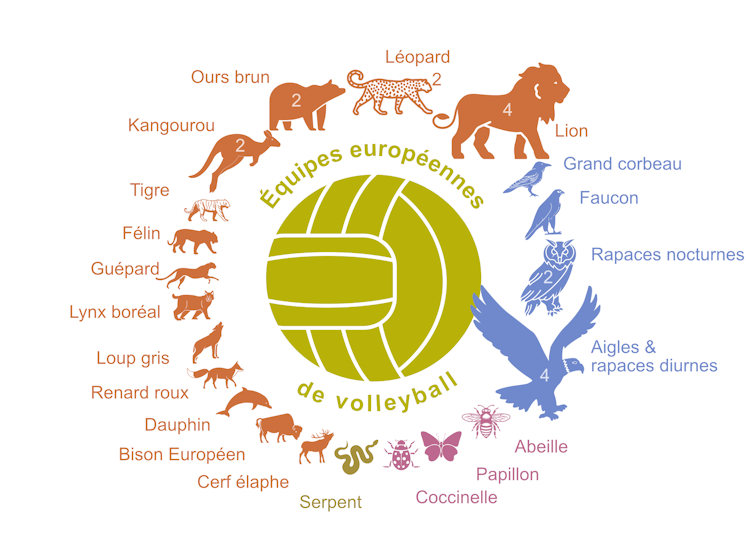

Cela représente plus de 700 équipes masculines et féminines, dans chacun des dix sports collectifs pris en compte dans l'étude : football, basketball, football américain, baseball, rugby à XV et à XIII, volleyball, handball, cricket et hockey sur glace. Sans surprise, les espèces les plus représentées sont, dans cet ordre, les lions (Panthera leo), les tigres (Panthera tigris), les loups (Canis lupus), les léopards (Panthera pardus) et les ours bruns (Ursus arctos).

Si les grands mammifères prennent la part du lion sur ce podium, il existe en réalité une formidable diversité taxonomique représentée, avec plus de 160 types d’animaux différents. Ainsi, les calamars, les crabes, les grenouilles ou les frelons côtoient les crocodiles, les cobras et les pélicans, dans un bestiaire sportif riche et révélateur de contextes socio-écologiques très spécifiques. Nous les avons recensés dans une carte interactive accessible en ligne.

On associe plus facilement cette imagerie animale aux grandes franchises états-uniennes de football (NFL), de basket-ball (NBA) ou de hockey sur glace (NHL), avec des clubs comme les Miami Dolphins (NFL), les Memphis Grizzlies (NBA) ou les Pittsburgh Penguins (NHL).

Or, la France aussi possède une faune diverse, avec plus de 20 espèces représentées dans plus de 45 clubs professionnels : les aiglons de l’OGC Nice (football), le loup du LOU Rugby (rugby), ou les lionnes du Paris 92 (handball) en sont de beaux exemples. C’est également le cas pour le volley-ball, comme le montre l’illustration ci-dessus.

À lire aussi : Pas de ski (alpin) cette année… c’est l’occasion de s’intéresser à la biodiversité montagnarde !

Des symboles culturels, esthétiques ou encore identitaires

Les emblèmes des clubs font souvent écho à l’héritage culturel de leur région. L’hermine, emblème des ducs de Bretagne, est ainsi utilisée depuis le XIVe siècle pour véhiculer l’identité culturelle bretonne. On la retrouve dans plusieurs clubs sportifs de la région, dont le Stade rennais FC, le Rugby club Vannes ou le Nantes Basket Hermine.

Les symboles animaliers permettent aussi de communiquer sur les valeurs et spécificités du club, telles que la cohésion et la solidarité, à l’instar du groupe de supporters du LOU Rugby, qui se surnomme « la meute ».

Ces surnoms permettent également de créer un narratif autour de l’esthétique des couleurs de l’équipe, comme le font les « zèbres », surnom donné à l’équipe de la Juventus FC de Turin (Italie) qui joue traditionnellement en blanc rayé de noir.

Enfin, les emblèmes faisant directement référence à l’environnement local sont fréquents, tels les Parramatta Eels (qui doit son nom à celui du quartier de Sydney où joue l’équipe et qui signifie « lieu où vivent les anguilles », en dharug, langue aborigène), ou les « Brûleurs de loups » de Grenoble (du nom d’une pratique en Dauphiné qui consistait à faire de grands feux pour éloigner les prédateurs et gagner des terres agricoles sur les forêts).

À lire aussi : Comprendre la diversité des émotions suscitées par le loup en France

Des clubs au service de la vie sauvage ?

Le secteur du sport a récemment pris conscience des enjeux climatiques, tant ceux liés à la pratique sportive qu’aux événéments sportifs. La biodiversité n’a pas encore reçu la même attention. Or, notre étude montre que 27 % des espèces animales utilisées dans ces identités sportives font face à des risques d’extinction à plus ou moins court terme. Cela concerne 59 % des équipes professionnelles, soit une vaste majorité.

Six espèces, en particulier, sont en danger critique d’extinction selon l’UICN : le rhinocéros noir (Diceros bicornis), la baleine bleue (Balænoptera musculus), l’éléphant d’Afrique (Loxodonta africana), l’éléphant d’Asie (Elephas maximus), le tigre et le carouge (Agelaius xanthomus) de Porto Rico. Lions et léopards, deux des espèces les plus souvent représentées par les clubs sportifs, ont un statut d’espèces vulnérables.

Au total, 64 % des équipes ont un emblème animal dont la population est en déclin dans la nature. Et 18 équipes ont même pour emblème une espèce… dont on ne connaît tout simplement pas la dynamique d’évolution des populations. Si vous pensiez que cela concerne des espèces inconnues, détrompez-vous : l’ours polaire (Ursus maritimus), l’orque (Orcinus orca) ou encore le chat forestier (Felis silvestris) font partie de ces espèces populaires, mais très mal connues au plan démographique.

Dans ces conditions, le sport peut-il aider à promouvoir la conservation de la biodiversité dans un cadre fédérateur et valorisant ? De fait, les clubs et les athlètes emblématiques, dont les identités s’appuient sur des espèces souvent charismatiques mais menacées, rassemblent des millions de passionnés.

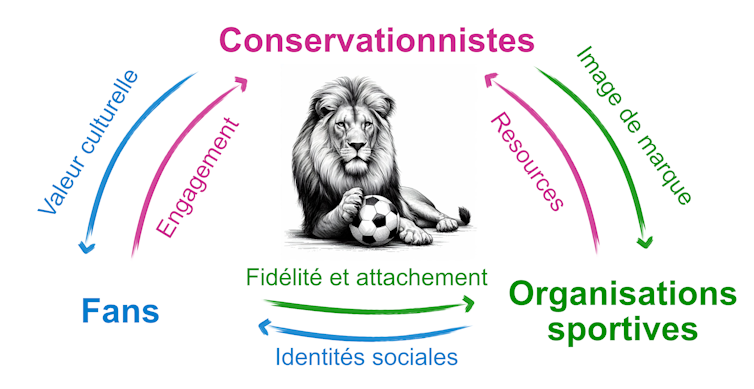

Une autre étude publiée récemment présente un modèle qui alignerait les intérêts des clubs, de leurs partenaires commerciaux, de leurs communautés de supporters et des protecteurs de la biodiversité autour de la figure centrale des emblèmes sportifs animaliers.

À lire aussi : Comment limiter l’empreinte carbone des Coupes du monde de football ?

Jouer collectif pour protéger la biodiversité

Le projet The Wild League, dans lequel s’inscrit la nouvelle publication scientifique, vise à mettre ce modèle en application avec l’appui des clubs (professionnels ou non) et de leurs communautés, afin d’impliquer le plus grand nombre d’acteurs (équipes, partenaires, supporters) pour soutenir la recherche en écologie et la préservation de la biodiversité.

Ces engagements sont gagnant-gagnant : pour les clubs, c’est l’occasion de toucher de nouveaux publics et de mobiliser les supporters autour de valeurs fortes. Les sponsors, eux, peuvent associer leurs marques à une cause universelle. En passant à l’échelle, une ligue professionnelle, si elle se mobilisait à travers toutes ses équipes, pourrait ainsi jouer un rôle clé pour sensibiliser à la biodiversité.

Par exemple, la première division de hockey sur glace allemand (Deutsche Eishockey Liga) comprend 15 équipes, dont 13 présentent des emblèmes très charismatiques. Chaque semaine, les panthères affrontent les ours polaires, les pingouins ferraillent contre les tigres et les requins défient les grizzlis. Autant d’occasions pour mieux faire connaître la richesse du vivant sur la Terre.

La diversité des emblèmes animaliers des clubs sportifs permettrait d’attirer l’attention sur la diversité d’espèces pour un animal donné. Par exemple, certains termes comme les « crabes », les « chauve-souris » ou les « abeilles » cachent en réalité une diversité taxonomique immense. Il existe plus de 1 400 espèces de crabes d’eau douce, autant d’espèces de chauve-souris (et qui représentent une espèce sur cinq parmi les mammifères) et plus de 20 000 espèces d’abeilles dans le monde.

Ces mascottes peuvent également mettre en lumière des espèces locales. L’équipe de basket-ball des Auckland Tuatara, par exemple, est la seule équipe à présenter comme emblème le tuatara (Sphenodon punctatus), ce reptile endémique à la Nouvelle-Zélande (qui n'existe que dans ce pays). Ces associations uniques entre une équipe et une espèce sont une occasion rêvée de développer un sens de responsabilité de l’un envers l’autre.

Le sport est avant tout une industrie du divertissement qui propose des expériences émotionnelles fondées sur des valeurs fortes. Les emblèmes animaliers des clubs doivent permettre de mettre ces émotions au service de la nature et d’engager les communautés sportives pour leur protection et pour la préservation de la biodiversité au sens large. C’est à cette condition qu’on évitera que le rugissement du lion, comme cri de ralliement sportif, ne devienne qu’un lointain souvenir et qu’on redonnera un vrai sens symbolique à ces statues si fièrement érigées devant nos stades.

À lire aussi : Sport, nature et empreinte carbone : les leçons du trail pour l’organisation des compétitions sportives

Ugo Arbieu est fondateur de The Wild League, un projet international visant à promouvoir l'intégration des enjeux de la protection de la biodiversité dans les organisations sportives professionnelles

Franck Courchamp ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview