28.01.2026 à 16:13

L’enlèvement de Maduro, illustration du fonctionnement du nouvel ordre mondial

Virginie Tisserant, Enseignante-Chercheure Histoire de la Politique (laboratoire Telemme-CNRS), Aix-Marseille Université (AMU)

Texte intégral (2198 mots)

L’opération qui a permis aux États-Unis de capturer Nicolas Maduro n’a, en soi, pas grand-chose de nouveau : fondamentalement, Washington considère l’Amérique latine comme sa chasse gardée depuis deux cents ans, et ne s’est pas privé d’y intervenir par la force tout au long de cette période, y compris à de multiples reprises au XXᵉ siècle. Ce qui constitue un vrai changement, c’est le fait que le prétexte démocratique n’est pratiquement plus invoqué, Donald Trump assumant ouvertement que l’objectif premier de son opération est la prise de contrôle du pétrole vénézuélien. Cet épisode est révélateur de l’époque actuelle, où les grandes puissances ne s’embarrassent plus guère de prétendre agir au nom de la liberté des peuples et ne cachent plus que leurs intérêts bien compris sont leur unique moteur.

L’enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis, le 3 janvier 2025, et la réaction de la communauté internationale à cet événement illustrent un phénomène en cours depuis plusieurs années : le passage brutal de l’ordre mondial libéral vers un ordre réaliste, c’est-à-dire reposant avant tout sur la loi du plus fort.

Tout au long du XXᵉ siècle, l’ingérence historique et le rôle messianique des États-Unis en Amérique latine et ailleurs dans le monde ont permis d’asseoir l’hégémonie internationale de Washington. Cette hégémonie, devenue totale avec la chute du bloc soviétique à la fin des années 1980, est fortement remise en cause depuis les attentats de 2001. Des spécialistes comme Fareed Zakaria ou Hubert Védrine ont théorisé un monde « post-américain » : au XXIᵉ siècle, face à la montée des BRICS et la désoccidentalisation du monde, les États-Unis ne seraient plus leaders mais pivot des relations internationales.

Dans la Stratégie de sécurité nationale publiée en novembre 2025, l’administration Trump réaffirme la volonté des États-Unis de demeurer une puissance structurante de l’ordre international tout en dénonçant « la vision destructrice du mondialisme et du libre-échange » ainsi que la responsabilité des élites qui « ont lié la politique américaine à un réseau d’institutions internationales, dont certaines sont animées par un anti-américanisme pur et simple et beaucoup par un transnationalisme qui cherche explicitement à dissoudre la souveraineté des États individuels ». Le document s’en prend également à la Chine qui a su utiliser « l’ordre international fondé sur des règles » pour s’implanter en Amérique latine reléguée, dans le document, au rang de part de l’« hémisphère » destiné à être dominé par Washington.

Une brève histoire de la politique extérieure des États-Unis en Amérique latine

Dès le 2 décembre 1823, l’interventionnisme des États-Unis en Amérique latine est institutionnalisé par la doctrine Monroe qui affirme que « toute intervention dans les affaires du continent américain serait considérée comme une menace pour leur sécurité et pour la paix ».

En 1904, dans le « corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe », le président Theodore Roosevelt déclare :

« L’injustice chronique ou l’impuissance qui résulte d’un relâchement général des règles de la société civilisée peut exiger, en fin de compte, en Amérique ou ailleurs, l’intervention d’une nation civilisée et, dans l’hémisphère occidental, l’adhésion des États-Unis à la doctrine de Monroe peut forcer les États-Unis, à contrecœur cependant, dans des cas flagrants d’injustice et d’impuissance, à exercer un pouvoir de police international. »

Les États-Unis s’autorisent ainsi le droit d’intervenir s’ils jugent que leurs intérêts commerciaux et politiques sont menacés. Tout au long du XXe siècle, sous couvert de moderniser les économies latino-américaines, ils mettent en place des chefs d’État compatibles avec leurs intérêts politiques et commerciaux.

L’implantation de la culture de la banane dans les Caraïbes permet à l’United Fruit Company (UFCO) de servir directement ses intérêts. Au Guatemala, en réaction aux réformes agraires qui auraient directement porté préjudice aux intérêts de la firme internationale, la CIA organise en 1954 un coup d’État contre le président Jacobo Arbenz.

Au Venezuela, la première loi nationale d’hydrocarbures est promulguée en 1920. Dès 1921-1922, des juristes états-uniens font pression pour la modifier. Les États-Unis maintiennent d’excellents rapports avec le dictateur en place, Juan Vicente Gomez, président du Venezuela de 1908 à 1913, de 1922 à 1929 puis de 1931 à 1935. Ils investissent alors massivement dans le pétrole vénézuélien, dont l’Europe a d’ailleurs également bien besoin. Et jusqu’en 1938, il n’y a ainsi pas de trace de comptabilité.

Par la suite, ça sera sous couvert de la défense du continent contre le communisme que Washington interviendra en Amérique latine en formant les militaires, par exemple au Chili en 1973, en contribuant au renversement du président socialiste Salvador Allende et à son remplacement par le dictateur Augusto Pinochet. On peut également mentionner la formation idéologique des élites latino-américaines à la pensée nord-américaine à travers la doctrine de Milton Friedman : les « Chicago Boys » vont mettre cette vision en pratique dans plusieurs pays du continent.

La structuration de l’ordre mondial libéral

Au début du XXᵉ siècle, la création des organisations internationales repose sur l’élaboration d’un ordre mondial qui assoit, par les institutions, un projet de société libéral. Le rôle prépondérant des normes et de la coopération permettent de pacifier les relations internationales mais également de défendre, par les institutions, les intérêts des grands industriels américains. L’objectif pour les États-Unis et leurs grands industriels est de pouvoir influencer l’élaboration des normes. C’est ce qu’il se passe avec la Société des Nations (1920-1946) : le gouvernement américain envoie des experts dans les différentes commissions.

Le phénomène d’ouverture des économies nationales sur le marché mondial entraîne une interdépendance croissante des pays entre eux qui évitent ainsi de se faire la guerre. Cette interdépendance permet également d’asseoir l’universalisation des enjeux et des cultures dans l’ordre mondial libéral et de solder la « brutalisation » de l’Histoire que représentent les deux guerres mondiales par la libéralisation des sociétés.

Dès lors, la paix repose sur la construction de réseaux de coopération et sur le libre-échange, s’inspirant du modèle porté par Montesquieu ou sur la diffusion du modèle politique démocratique développé par Kant. La liberté politique coïncide avec la liberté économique et le degré d’ouverture des sociétés. Les États libéralisés ont donc intérêt à développer le commerce pour renforcer le lien social entre les individus et assurer la protection des libertés individuelles, ce qui régule les excès de pouvoir. Entre 1945 et 1989, le conflit se déplace dans l’usage des institutions internationales. La guerre d’influence que se livrent les deux blocs antagonistes se manifeste par l’usage massif du droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU.

Alors que la construction de réseaux forts et durables a permis aux États-Unis de demeurer la superpuissance dominante et structurante dans l’ordre mondial du XXᵉ siècle, l’effondrement du mur de Berlin et l’éclatement de l’URSS consacrent le triomphe des valeurs libérales. Mais le nouveau siècle s’ouvre avec une remise en question profonde de l’hégémonie américaine, qui se matérialise par les attentats du 11 septembre 2001 et la large contestation ultérieure de l’intervention en Irak à partir de 2003. On se souvient à ce titre de la prise de parole d’Hugo Chavez à l’ONU en 2006 : à propos d’une intervention la veille de George W. Bush, il déclare : « Hier le diable était présent, dans ce lieu même, ça sent toujours le soufre. » Cette remise en cause prend également une dimension économique avec l’entrée de la Chine au sein de l’OMC en 2001 et la constitution des BRICS une dizaine d’années plus tard.

Une réécriture de la mondialisation et de l’universalisation des enjeux

Ce basculement de l’ordre mondial libéral vers un ordre mondial relatif sert la volonté des BRICS+. Le groupe, désormais composé d’une dizaine d’États, est dominé par le couple sino-russe, qui dans une déclaration commune publique du 4 février 2022 proclame que :

« […] La nature universelle des droits humains doit être vue à travers le prisme de la situation réelle de chaque pays particulier, et les droits humains doivent être protégés en fonction de la situation spécifique de chaque pays et des besoins de sa population. Selon cette perspective, les principes du droit international comme l’universalisme des droits humains doivent désormais être envisagés selon une définition relative aux critères de développement des États. »

Dans la Stratégie de sécurité nationale de l’administration Trump, l’usage de la notion d’« hémisphère » pour qualifier le continent hispanique réactive pleinement la doctrine Monroe :

« Nous affirmerons et appliquerons un “corollaire Trump” à la doctrine Monroe. »

Le texte pose ainsi un nouveau cadre diplomatique international qui envisage la paix à partir de la menace du recours à la force, faisant basculer la coopération à une relation d’obligés : le bandwagoning. C’est d’ailleurs ce que fait ouvertement Donald Trump lorsqu’il menace de surtaxer huit nations européennes, dont la France, si elles s’opposent à sa volonté d’annexer le Groenland. Cette perspective est d’ailleurs reconnue par Emmanuel Macron qui, dans ses vœux aux Français pour 2026, constate que « la loi du plus fort tente de s’imposer dans les affaires du monde ».

Cette évolution traduit à la fois une nouvelle phase de la mondialisation, un retour des empires dans les normes et un basculement des valeurs vers le relativisme qui consacre la régionalisation du monde envisagé désormais en sphères. Cette fin du monde de Yalta permet à trois blocs et zones d’influence de s’affirmer : la Chine, la Russie et l’Amérique. Mais au-delà des normes et des valeurs, au XXIᵉ siècle, comme dans l’histoire de l’humanité et des conflits, leur compétition demeurera principalement sur les ressources.

Virginie Tisserant ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

28.01.2026 à 12:05

Simon Bolivar : pourquoi le Libertador reste la principale figure emblématique de l’Amérique latine

Thomas Posado, maître de conférences en civilisation latino-américaine contemporaine, Université de Rouen Normandie

Texte intégral (2923 mots)

Il est présent dans les noms de la Bolivie et de la République bolivarienne du Venezuela, dont les monnaies s’appellent le boliviano et le bolivar, et ses statues parsèment l’ensemble de l’Amérique latine. Mais sa gloire, en réalité, est planétaire. Au moment où le chavisme – dernier avatar du bolivarisme, dont il constitue une version très spécifique – vacille sous les coups de boutoir de Washington, Thomas Posado, maître de conférences en civilisation latino-américaine contemporaine à l’Université de Rouen-Normandie, explique dans cet entretien qui était Simon Bolivar.

Qui fut Simon Bolivar et quel a été son rôle historique ?

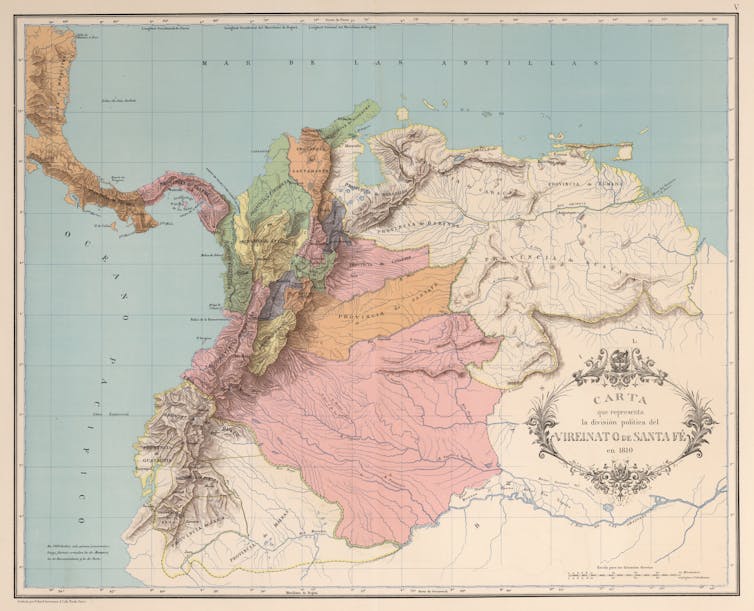

Thomas Posado : Simon Bolivar (1783-1830), surnommé El Libertador, est l’une des figures centrales des guerres d’indépendance de l’Amérique hispanique au début du XIXᵉ siècle. Il est issu de la grande bourgeoisie créole de la vice-royauté de Nouvelle-Grenade – une entité administrative appartenant à l’Espagne qui couvrait les territoires des actuels États de Colombie, d’Équateur, de Panama et du Venezuela.

L’Espagne, qui domine ces territoires depuis le XVIᵉ siècle, est alors elle-même fragilisée par l’invasion napoléonienne. Bolivar est inspiré des changements politiques que connaît l’Europe : il y a vécu quelque temps avant de rentrer en Nouvelle-Grenade en 1810. Il commence alors à exercer un commandement militaire dans ce qui tourne rapidement en véritable guerre d’indépendance. Il sera placé à la tête de plusieurs armées de plus en plus grandes et jouera un rôle majeur dans les indépendances du Venezuela, de la Colombie et de l’Équateur, et même du Pérou et de la Bolivie, plus au sud.

Dans quel contexte son action s’inscrit-elle ? Quels sont les modèles politiques qui l’inspirent ?

T. P. : L’indépendance des États-Unis (1776) est alors récente, la Révolution française (1789) encore plus. Les Lumières et les idéaux républicains influencent fortement Bolivar. En revanche, le lire comme un penseur « social » au sens contemporain serait anachronique. Bolivar est avant tout un militaire et un homme issu des élites créoles. Sa pensée oscille entre idéaux républicains et préoccupations d’ordre et de stabilité, dans des sociétés profondément fragmentées.

Son projet politique était-il l’unité de l’Amérique hispanique ?

T. P. : Oui, c’est le grand projet – et le grand échec – de sa vie. Bolivar est convaincu que la fragmentation des nouveaux États indépendants sera un obstacle majeur à leur développement. Il rêve d’une vaste entité politique qui regroupera les anciens territoires espagnols d’Amérique. Cette ambition se concrétise partiellement avec la Grande Colombie (1819–1831), mais celle-ci se désagrège rapidement. Le Congrès de Panama de 1826, censé jeter les bases d’une union durable, échoue. Bolivar résumera son amertume par une formule célèbre : « J’ai labouré la mer. »

Simon Bolivar est parfois présenté comme un précurseur de l’anti-impérialisme. Est-ce justifié ?

T. P. : Bolivar est sans ambiguïté un anti-impérialiste face à l’Espagne, puissance coloniale de son temps. En revanche, son hostilité supposée à l’égard des États-Unis est largement une relecture postérieure. Une phrase de 1829 est souvent citée – « Les États-Unis semblent destinés par la Providence à répandre la misère en Amérique au nom de la liberté » –, mais elle ne constitue pas le cœur de sa pensée. À cette époque, les États-Unis sont une puissance encore jeune, sans véritable politique impériale en Amérique du Sud. Bolivar pressent toutefois des velléités d’ingérence, notamment après la proclamation en 1823 de la doctrine Monroe, même si celle-ci n’a alors que peu d’effets concrets.

Quelle était sa position sur l’esclavage et sur les populations indigènes du continent ?

T. P. : Bolivar affranchit les esclaves de sa famille et adopte progressivement une position abolitionniste, mais cela s’inscrit aussi dans un contexte stratégique : il cherche à rallier des populations que ses adversaires loyalistes tentent de mobiliser. Son intérêt pour les populations indigènes reste limité, en particulier au Venezuela où elles représentent une part relativement faible de la population. L’image d’un Bolivar défenseur des peuples autochtones est en grande partie une construction ultérieure.

Comment sa figure est-elle utilisée après sa mort ?

T. P. : Dès le XIXe siècle, Bolívar devient une référence centrale dans la construction des identités nationales. Au Venezuela, son pays natal, cette sacralisation est particulièrement forte. Ses restes – il est décédé en Colombie de la tuberculose en 1830, et y a été enterré dans un premier temps – sont rapatriés à Caracas dans les années 1840, puis il fait l’objet d’une véritable religion civique sous le régime de Guzman Blanco, de 1870 à 1887, avec la création du Panthéon national et la multiplication des places Bolivar dans tout le pays. Cette instrumentalisation est bien antérieure au chavisme.

Pourquoi Bolivar est-il surtout associé au Venezuela, et non à la Bolivie qui porte son nom ?

T. P. : Parce qu’il est né à Caracas, que ses premières grandes campagnes s’y déroulent et qu’il y incarne la victoire contre l’Espagne. En Bolivie, qui adopte son nom en 1825, Bolivar reste une figure honorée mais extérieure. Au Venezuela, il devient le socle du récit national dans un État jeune, dépourvu d’identité collective solide après l’indépendance.

Comment Hugo Chavez s’inscrit-il dans cet héritage bolivarien ?

T. P. : Chavez se revendique explicitement de Bolivar dès ses débuts politiques. Son mouvement putschiste de 1992 s’appelle le Mouvement bolivarien révolutionnaire. Une fois au pouvoir (1999), il fait du bolivarisme l’axe idéologique du régime et rebaptise le pays République bolivarienne du Venezuela. Il relit Bolivar à travers un prisme national-populaire, social et anti-impérialiste, en lien avec Cuba et d’autres gouvernements de gauche, notamment ceux des Kirchner en Argentine, de Rafael Correa en Équateur et d’Evo Morales en Bolivie. Comme toute relecture historique, elle est sélective, accentuant certains aspects de Bolivar et en effaçant d’autres.

Cette relecture était-elle consensuelle à gauche ?

T. P. : Non. Karl Marx, par exemple, portait un jugement très sévère sur Bolivar, qu’il voyait comme un représentant des intérêts bourgeois. C’est notamment la révolution cubaine qui contribue à réhabiliter Bolivar à gauche, en articulant héritage national et lutte anti-impérialiste, aux côtés de figures comme José Marti (1853-1895), le fondateur du Parti révolutionnaire cubain.

Simon Bolivar ayant été si fortement associé au chavisme, comment le Libertador est-il perçu par l’opposition vénézuélienne ?

T. P. : Bolivar est omniprésent dans l’imaginaire national, bien au-delà du chavisme. La monnaie nationale s’appelle le bolivar depuis 1879, les places Bolivar sont les places principales de chaque municipalité du pays, son portrait jalonne nombre de foyers vénézuéliens… Le rejeter frontalement serait politiquement suicidaire. Cependant, il existe des intellectuels considérant que le culte bolivarien a favorisé le militarisme en Amérique latine. En tout état de cause, pour l’opposition vénézuélienne actuelle, le problème est moins Bolivar lui-même que son appropriation par Chavez puis par Maduro.

L’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA) est souvent présentée comme l’incarnation contemporaine du projet bolivarien. De quoi s’agit-il exactement ?

T. P. : L’ALBA est créée en 2004 à l’initiative d’Hugo Chavez et de Fidel Castro, en réaction directe à un projet promu par les États-Unis : la zone de libre-échange des Amériques, dite ALCA.

Là où l’ALCA reposait sur une logique de libre-échange classique, l’ALBA se voulait une alternative fondée sur la coopération, la solidarité et la complémentarité entre États, en particulier dans les domaines de l’énergie, de la santé et de l’éducation. L’ALBA rassemblait les États les plus engagés dans un combat anti-impérialiste (Cuba, Venezuela, Équateur, Bolivie, Nicaragua et quelques îles des Caraïbes). Le Venezuela, fort de ses revenus pétroliers, y jouait un rôle central, notamment via des livraisons de pétrole à prix préférentiel.

Dans le discours chaviste, l’ALBA s’inscrit explicitement dans l’héritage de Bolivar : refus de l’hégémonie états-unienne, intégration régionale et souveraineté collective. Chavez a agi pour l’intégration régionale en contribuant à la création d’instances supranationales latino-américaines (l’UNASUR pour les États sud-américains, la CELAC pour l’ensemble de l’Amérique latine). Il s’agit d’une relecture contemporaine du bolivarisme, qui s’appuyait sur la convergence politique des gouvernements de gauche de la région et sur une conjoncture économique favorable.

Avec l’effondrement économique du Venezuela à partir de 2014, l’ALBA perd une grande partie de sa capacité d’action et de son influence, illustrant les limites structurelles de ce projet d’intégration lorsqu’il repose largement sur un seul pays moteur financé par une abondante rente pétrolière.

Que reste-t-il du bolivarisme sous Nicolas Maduro ?

T. P. : Le discours demeure, mais la pratique s’en éloigne fortement. Sous Maduro, le Venezuela traverse une crise économique majeure (- 74 % de PIB entre 2014 et 2020), qui limite toute ambition régionale. Contrairement à Chavez, Maduro ne dispose ni des ressources économiques ni de l’influence diplomatique nécessaires pour incarner un projet d’intégration latino-américaine. Le bolivarisme devient avant tout un outil de légitimation du pouvoir.

Le bolivarisme a-t-il encore une influence en Amérique latine aujourd’hui ?

T. P. : Comme projet politique structuré, il est affaibli. Mais comme symbole, il reste puissant. La revendication de la souveraineté sur les ressources naturelles et le rejet de toute tutelle étrangère – notamment états-unienne – demeurent des thèmes centraux dans la région, et plus que jamais d’actualité à l’heure de l’interventionnisme de Donald Trump.

Même si Bolivar n’a jamais formulé ces enjeux dans les termes actuels, il incarne une figure fondatrice de l’anticolonialisme latino-américain, dont l’héritage dépasse largement le cas vénézuélien. C’est notamment ainsi qu’il est célébré dans de nombreuses villes du continent, et ailleurs également, y compris à Paris où une station de métro porte son nom, à New York, à Londres et même à Madrid, alors qu’il a combattu l’Espagne. Le poète chilien Pablo Neruda écrivait dans son Canto para Bolívar qu’il « se réveille tous les cent ans quand le peuple se réveille ». Comme référence anti-coloniale, Bolivar ne mourra jamais.

En définitive, on peut donc dire que Bolivar survivra au chavisme ?

T. P. : Sans aucun doute. Son image pourra être temporairement ternie par l’effondrement du Venezuela, mais à long terme, l’historiographie retiendra Bolivar comme une figure majeure des indépendances. Sa singularité tient à l’ampleur géographique de son action et à son ambition d’unité continentale. À ce titre, il restera l’un des grands personnages de l’histoire mondiale du XIXᵉ siècle.

Propos recueillis par Grégory Rayko.

Thomas Posado ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

27.01.2026 à 13:59

Accord UE-Inde : les deux géants tracent leur voie, loin des pressions de l’ère Trump

Catherine Bros, Professeur des universités en économie, Université de Tours - LEO, Université de Tours

Daniel Mirza, Professeur d'Université, Université de Tours

Texte intégral (1742 mots)

La présence d’Ursula von der Leyen en Inde est l’occasion de concrétiser un projet d’accord commercial lancé en 2007 entre l’Union européenne et le pays le plus peuplé du monde. Loin de constituer une réaction aux tarifs douaniers de Donald Trump, ce partenariat repose sur un objectif de long terme: tracer une voie autonome ensemble. Pour comprendre cet accord, retour sur les relations commerciales entre le Vieux Continent et New Delhi.

La visite d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en Inde vient clôturer une série de déplacements en 2025 de dirigeants européens dans ce pays devenu un partenaire convoité à la suite des inquiétudes issues de la prééminence chinoise dans le commerce mondial. À cette occasion est annoncée la conclusion d’un accord de libre-échange négocié depuis 2007 entre l’Union européenne (UE) et l’Inde.

Nous serions tentés, dans le tumulte actuel, de penser que cet accord est le fruit d’une réaction à la politique tarifaire hargneuse des États-Unis, qui ferait de l’Europe un succédané des États-Unis aux yeux de l’Inde et vice versa. Ce serait tout à fait inexact.

Le rappel de la longue gestation de cet accord suffit à montrer qu’il est fondé sur une politique de long terme. Les négociations ont été lancées en 2007, puis suspendues pendant neuf ans – des désaccords sur le degré de libéralisation et le traitement de secteurs sensibles freinaient aussi bien les Indiens que les Européens. Elles ont repris vigueur en 2022, au moment où le monde, et en particulier l’UE, a pris soudainement conscience de sa dépendance à la Chine.

Car l’Inde est le pays le plus peuplé du monde avec 1 471 179 309 d’habitants au 26 janvier 2026, et la quatrième puissance économique mondiale depuis ce début d’année. Ensemble, l’Inde et l’UE représentent 25 % du produit intérieur brut (PIB) mondial et un tiers du commerce international.

Tandis que l’UE est le deuxième marché commercial pour l’Inde, en absorbant 8 % des ventes indiennes à l’étranger en 2025, juste derrière les États-Unis qui en captent près de 13 %, à l’inverse, l’Inde reste un partenaire commercial modeste pour l’UE. Seulement 2 % des exportations européennes lui sont destinées, ce qui place le pays au 10ᵉ rang des clients de l’UE.

Alors, que cherchent l’UE et l’Inde dans cet accord ? Et, concrètement, quelles relations commerciales cet accord vise-t-il à faire évoluer entre les deux blocs ?

Accord de long terme, timing politique

Cet accord commercial s’inscrit dans une vision stratégique de long terme, dont l’accélération a été catalysée par les dynamiques de reconfiguration du commerce mondial depuis la pandémie de Covid-19. Au cœur de cette dynamique, une volonté commune de réduire les dépendances vis-à-vis de la Chine. En 2025, près de 18 % du marché indien et plus de 23 % du marché européen de biens importés proviennent de Chine.

Ainsi, cet accord n’est pas une recherche opportuniste de nouveaux débouchés face à la fermeture relative du marché des États-Unis, mais bien un choix structurant dont la concrétisation à ce moment précis répond, elle, à une logique éminemment politique.

Sous l’administration Trump, tant l’Inde que l’UE subissent les contrecoups d’une politique commerciale agressive, une remise en cause unilatérale des équilibres commerciaux établis. En signant, dans ce contexte, l’accord de libre-échange, l’Inde comme l’UE entendent tracer une voie autonome.

Un marché intérieur indien difficile d’accès

Au moment de la reprise des discussions, en 2022, le taux de croissance de l’économie de l’Inde frisait les 7 %, et sa population venait de dépasser celle de la Chine. En 2024-2025, malgré un niveau de revenus encore modeste, la consommation finale était dynamique, avec une croissance aux alentours de 4 %.

L’Inde a longtemps fait preuve d’une certaine circonspection vis-à-vis du commerce mondial. Elle a pratiqué, bien avant Trump, une politique de droits de douane élevés : 18 % de taxes en moyenne applicable aux marchandises originaires de pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2021, rendant son marché intérieur relativement difficile d’accès.

Son retrait du commerce mondial a été marqué entre 2014 et 2020. Comme l’illustre le graphique ci-dessous, l’ouverture de son économie, mesurée par le poids des échanges commerciaux (exportations plus importations) dans son PIB, a diminué durant cette période. Cette tendance reflète une réduction de son activité économique à l’international par rapport à son dynamisme interne.

Attirer des investissements en Inde

À partir de 2014, le gouvernement indien a mis en place des programmes, comme le Make in India, visant à attirer les investissements directs étrangers (IDE).

Dans cet objectif, le gouvernement a mis en place des politiques de levée des restrictions sur les IDE, de facilitation administrative et d’investissement dans les infrastructures, dont la défaillance a longtemps été pointée du doigt comme un frein à l’investissement.

À lire aussi : Inde : vers un cauchemar démographique ?

Car l’Inde a un besoin aigu de développer son secteur manufacturier pour ne pas voir son dividende démographique lui échapper, et être en mesure de créer des emplois à un rythme aussi soutenu que la croissance de sa population active.

L’UE, deuxième fournisseur de l’Inde

Dans cet article, nous nous appuyons sur les données du Global Trade Tracker qui compile en temps réel les informations douanières publiées par les administrations compétentes de chaque pays.

L’UE représente un partenaire commercial essentiel pour l’Inde. C’est son deuxième fournisseur, juste derrière la Chine et devant les États-Unis. Entre 2011 et 2025, les importations indiennes en provenance de l’UE sont restées stables, oscillant entre 10 % et 12 %, dépassant systématiquement celle des États-Unis, 8 à 9 % sur les cinq dernières années.

Parmi les produits les plus exportés par l’UE et les États-Unis vers l’Inde, on trouve des produits métalliques à recycler – fer, acier, aluminium –, des avions et des pièces détachées, ou encore des gammes de médicaments. L’UE se distingue des États-Unis par ses exportations de machines-outils, d’appareils de mesure, de véhicules de tourisme et de produits chimiques.

Un autre point clé est la plus grande diversité des exportations européennes comparées aux exportations américaines. Les 25 produits européens les plus exportés vers l’Inde représentent un tiers de ses exportations totales, contre 58 % côté états-unien. Avec cette concentration moindre, l’accord avec l’UE diffusera une baisse des coûts et des prix dans l’économie indienne.

Lente érosion des parts de marché de l’UE depuis 2010

Depuis la fin de la décennie 2010, l’UE a vu s’éroder ses parts de marché dans le monde, en particulier dans les pays en développement. Celles-ci sont passées de 18 % en 2018 à près 15 % en 2025, soit une perte de 20 % de parts du marché mondial. Cette perte concerne la majorité de ses produits, au profit principalement de la Chine.

Même les 100 produits les plus exportés par l’UE vers le reste du monde – avions, véhicules de tourisme haut de gamme, boîtes de vitesse, turboréacteurs, certains médicaments et vaccins, ou encore articles de parfumerie – ont subi une baisse de leurs parts de marché, pour des raisons pas encore bien identifiées par les économistes. Cela a profité à des pays disposant de technologies comparables, telles que les États-Unis ou d’autres membres de l’OCDE.

De surcroît, la pandémie du Covid-19 a accéléré cette dégradation de la position européenne. Ce recul n’est pas sans lien avec la réactivation des négociations qui a conduit à cet accord.

Contrer les gifles et les coups de canif de Donald Trump

Quand l’administration Trump a annoncé sa première salve de taxes en avril 2025, l’Inde, qui pensait qu’elle serait épargnée par rapport à ses voisins sud-asiatiques, a pris une gifle avec l’imposition de droits de douane de 25 %, agrémentée d’un autre 25 % si elle persistait à se fournir en pétrole auprès de la Russie.

Cette ingérence a profondément heurté l’Inde, tant son gouvernement que son opinion publique, alors que le pays tentait de s’affirmer comme un acteur diplomatique majeur, libre de toute allégeance et maître de ses choix en politique étrangère.

Pour l’UE, la tentative d’acquisition du Groenland par les États-Unis n’est que le dernier épisode d’une longue série de coups de canif dans la relation transatlantique.

Cet accord entend montrer une voie singulière entre l’Union européenne et l’Inde, loin des turbulences répétées engendrées par l’administration Trump, et démontrer que le monde ne se limite pas à l’influence, et aux caprices, de la politique des États-Unis.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview