28.01.2026 à 16:14

La démocratie est-elle seulement une question de vérité ?

Frank Chouraqui, Senior University Lecturer in Philosophy, Leiden University

Texte intégral (1439 mots)

La crise de la démocratie est liée à une crise du rapport à la vérité mais aussi à une crise de sens, qu’il est important de distinguer de la première. La démocratie cherche à construire un monde porteur de sens, et pas seulement un univers de connaissances permettant la délibération. La rupture des liens sociaux, historiques ou culturels, qui donnent du sens à nos existences, est une aubaine pour les ennemis de la démocratie.

Nous sommes au cœur d’une crise de la vérité. La confiance dans les institutions publiques du savoir (les écoles, les médias traditionnels, les universités et les experts) n’a jamais été aussi faible, et des menteurs éhontés obtiennent des victoires politiques partout dans le monde. On pourrait penser que, collectivement, nous avons cessé de nous soucier de la vérité.

La fébrilité des démocrates face à cette crise repose en partie sur l’idée qu’il n’y a pas de démocratie sans vérité. Mais cette approche n’est pas sans conséquence. Surestimer la valeur de la vérité peut conduire à négliger d’autres exigences démocratiques, ce que ne manquent pas d’exploiter les ennemis de la démocratie. Les philosophes ont avancé plusieurs arguments en faveur d’un lien entre vérité et démocratie. Il semble que l’idée soit si répandue qu’on oublie de l’examiner : la démocratie représente tout ce que nous aimons, et la vérité en fait partie.

Mais il existe des manières plus sophistiquées d’exprimer cette conception. Le philosophe allemand Jürgen Habermas soutient qu’une démocratie en bonne santé possède une culture délibérative, et que la délibération exige des « prétentions à la validité ». Lorsque nous parlons de politique, nous devons nous donner la peine d’essayer de nous assurer que ce que nous disons est vrai.

Maria Ressa, journaliste philippine et lauréate du prix Nobel de la paix, soutient de manière similaire que la démocratie a besoin de la vérité parce que : « Sans faits, il ne peut y avoir de vérité. Sans vérité, il ne peut y avoir de confiance. Sans ces trois éléments, nous n’avons pas de réalité partagée, et la démocratie telle que nous la connaissons – ainsi que toute entreprise humaine porteuse de sens – disparaissent. »

Mais avons-nous vraiment besoin de la vérité pour partager la réalité ? En pratique, la plupart de nos expériences de réalités communes n’impliquent pas la vérité. Pensez aux mythes, au sentiment de voisinage, ou au sens de la communauté, peut-être même à la religion, et certainement à la réalité partagée ultime : la culture elle-même. On ne peut soutenir que nous partageons la culture de notre communauté parce qu’elle est vraie ou parce que nous la croyons vraie. Certains pourraient affirmer que la démocratie est liée à la vérité parce que la vérité serait en quelque sorte neutre : ceux qui cherchent à dire la vérité, contrairement aux menteurs ou aux populistes de l’ère de la post-vérité, doivent rendre des comptes. Ils sont soumis aux règles de la vérité. Concluons que le lien entre démocratie et vérité ne tient qu’à cela : la démocratie est sans doute plus liée à la responsabilité qu’elle ne l’est nécessairement à la vérité.

Une entreprise humaine porteuse de sens

Quoi qu’il en soit, le problème demeure : comme Ressa et Habermas le reconnaissent eux-mêmes, le but de la démocratie est de promouvoir des « entreprises humaines porteuses de sens ». La démocratie a pour vocation de construire un monde dans lequel les êtres humains peuvent vivre de manière pleinement humaine. Or, cela ne peut être assuré par la seule vérité. Une vie véritablement humaine exige non seulement la connaissance de faits concernant la réalité, mais aussi une compréhension subjective du monde et de la place que l’on y occupe. Nous oublions souvent que, bien qu’elles aillent fréquemment de pair, ces deux exigences peuvent aussi entrer en conflit. Cela tient au fait que la vérité relève des faits, tandis que le sens relève de la compréhension.

La compréhension, contrairement à la connaissance, relève de la manière dont nous regardons le monde, de nos habitudes de pensée et de nos constructions culturelles – principalement les identités, les valeurs et les institutions. Ces éléments remplissent leur fonction, qui est de nous faire sentir chez nous dans le monde, sans pour autant formuler la moindre prétention à la vérité. Selon la philosophe allemande Hannah Arendt, il s’agit là de la seule fonction de la politique, proprement entendue.

Trop souvent, l’esprit démocratique disqualifie ces éléments en les réduisant à des préjugés et à des superstitions. L’association populaire entre démocratie et vérité conduit à une dévalorisation du domaine du sens, qui demeure le but d’une politique humaniste. C’est ce qu’ont bien vu nombre de critiques de la modernité et du capitalisme quand ils critiquent la tendance des démocraties modernes à se soumettre a une « raison instrumentale » qui privilégie le prouvable sur le valable.

Les défenseurs de la vérité démocratique feraient bien de se souvenir que la démocratie cherche à construire un monde porteur de sens, et pas seulement un univers de connaissances arides et de recherche factuelle. L’actualité montre que négliger ce principe implique de lourdes conséquences politiques. L’insistance sur la vérité et la dévalorisation du sens ont conduit à la dépression moderne bien connue, souvent décrite comme un sentiment d’aliénation – une rupture des liens sociaux, historiques et traditionnels. Et cela a des répercussions politiques. Car le valable prendra sa revanche sur le prouvable, au risque de le sacrifier. C’est ce que l’on observe sous le néologisme de post-vérité ; un humanisme monstrueux et tordu mais qui trouve son succès dans le faiblesses de l’association entre démocratie et vérité. Car cette aliénation a également constitué un terrain fertile pour les populistes et les antidémocrates qui prétendent répondre à la crise du sens. Ce n’est pas un hasard si les thèmes récurrents du populisme contemporain sont ceux de l’appartenance, de la tradition, de l’identité, des origines et de la nostalgie.

Nous traversons une crise de la vérité, mais nous sommes aussi confrontés à une crise du sens. Lorsque nous accordons une importance excessive à la vérité au détriment du sens, nous nourrissons un sentiment d’aliénation et livrons les citoyens aux mains des ennemis de la démocratie. Nous ferions bien de construire nos démocraties en gardant à l’esprit que l’attachement à la vérité n’est qu’une condition parmi d’autres – et très partielle – d’une vie véritablement humaine.

Frank Chouraqui est membre (non actif) du parti politique néerlandais Groenlinks-PvdA (centre gauche).

28.01.2026 à 12:21

Les Français ne se détournent pas de la démocratie, ils en attendent davantage

Frédéric Gonthier, Professeur de science politique, Sciences Po Grenoble - Université Grenoble Alpes

Texte intégral (2015 mots)

Malgré la montée de l’extrême droite, les enquêtes montrent que les Français restent très attachés à la démocratie. En revanche, l’insatisfaction vis-à-vis de son fonctionnement est grande. Le sentiment de déni de la souveraineté populaire est au cœur du vote populiste et de l’abstention.

Les Françaises et les Français seraient-ils en train de se lasser de la démocratie ? À écouter certains commentateurs, la réponse semble évidente. Montée de la défiance, abstention élevée, succès des partis de droite radicale populiste… Tout indiquerait un pays gagné par la tentation illibérale et autoritaire. Pourtant, les données disponibles livrent une image plus nuancée et, d’une certaine manière, plus rassurante.

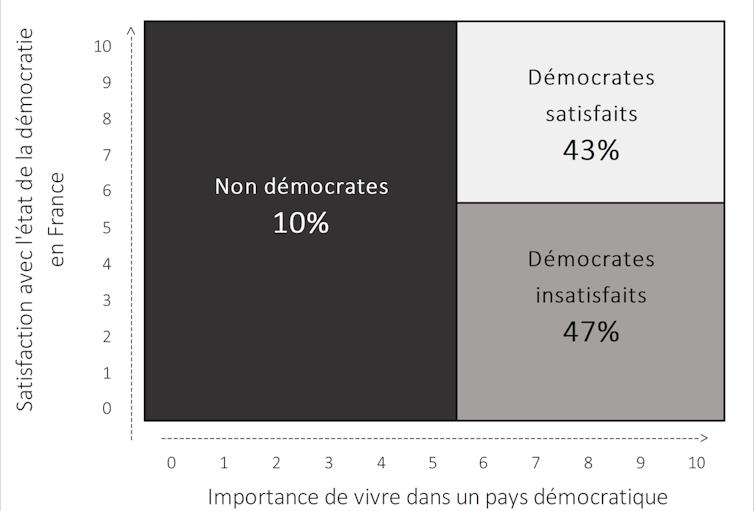

Selon l’Enquête sociale européenne (ESS) de 2020, les citoyens restent en effet massivement attachés au régime démocratique. Une écrasante majorité juge important voire très important le fait de vivre en démocratie. Là où le bât blesse, c’est sur la pratique : près de la moitié des enquêtés appartiennent à la catégorie des démocrates insatisfaits, celles et ceux qui soutiennent la démocratie mais se disent mécontents de la façon dont elle fonctionne en France (figure 1).

Ces démocrates insatisfaits ne sont pas des antidémocrates. Ils expriment au contraire une forme d’exigence élevée : plus on attend de la démocratie, plus on est enclin à juger sévèrement son fonctionnement. Cette tension entre un attachement profond aux valeurs démocratiques et un regard critique sur la réalité institutionnelle organise de plus en plus la vie politique française.

Figure 1. Importance et satisfaction par rapport à la démocratie en France

La politisation du renouveau démocratique

Depuis une dizaine d’années, la question du renouveau démocratique est au cœur des mouvements sociaux. Nuit debout en 2016, les gilets jaunes à partir de 2018, les mobilisations contre le passe sanitaire en 2020 ou, plus récemment, la journée d’action Bloquons tout ont débordé la démocratie participative institutionnalisée. En demandant de « rendre la parole au peuple », ces mobilisations ont contribué à rouvrir le débat sur les règles du jeu démocratique : qui décide et selon quelles procédures ?

Les exécutifs ont tenté de répondre, au moins symboliquement, à cette démocratie d’interpellation. Le grand débat national et, surtout, les conventions citoyennes sur le climat, sur la fin de vie ou sur les temps de l’enfant ont consacré l’entrée des mini-publics délibératifs dans le répertoire institutionnel français. Mais ces dispositifs ont également montré les limites des innovations démocratiques lorsque les promesses de reprise intégrale des propositions citoyennes ne sont pas tenues.

La politisation du renouveau démocratique vient aussi des partis eux-mêmes. Les partis challengers se positionnent souvent en entrepreneurs de la cause démocratique. Les données Chapel Hill Expert Survey (CHES) montrent ainsi que La France insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN) sont les plus enclins à défendre l’idée selon laquelle « le peuple » devrait décider en dernière instance (figure 2). Bien sûr, les deux forces politiques ne mobilisent pas la souveraineté populaire de la même façon. Là où le RN privilégie l’appel direct au peuple plutôt que la médiation parlementaire pour faire pièce au prétendu laxisme des institutions et des élites, LFI promeut plutôt un approfondissement démocratique par l’effectivité et l’extension des droits.

Figure 2. Soutien à la souveraineté populaire

Il n’en reste pas moins que la démocratie libérale perd son caractère consensuel, le conflit partisan portant désormais sur le modèle lui-même, et non seulement sur sa mise en œuvre. Des visions alternatives gagnent en visibilité.

Pour corriger les dysfonctionnements d’un modèle élitiste fondé sur les élus et sur la représentation, faut-il un modèle technocratique qui donne le pouvoir aux experts ? un modèle participatif, qui s’appuie sur l’implication et la délibération des citoyens ? ou un modèle majoritariste, fondé sur l’exercice direct de la souveraineté populaire ? Surtout, comment combiner ces modèles, qui comportent chacun des avantages et des inconvénients, pour décider des fins de l’action publique ?

Comment les conceptions de la démocratie nourrissent l’insatisfaction

Tout comme les autres Européens, les Français n’investissent pas le mot-valise « démocratie » de façon univoque. L’ESS distingue trois grandes composantes : libérale (élections libres, protection des droits, indépendance des médias et de la justice), populaire (souveraineté du peuple via des référendums) et sociale (égalité et protection). L’ESS mesure à la fois l’importance accordée à chacune de ces composantes (les aspirations) et le jugement porté sur la manière dont elles sont réalisées en France (les évaluations).

En soustrayant les évaluations aux aspirations, on obtient des scores de déficit démocratique perçu : plus l’écart est grand, plus les attentes sont déçues. Les résultats sont éloquents.

Sur la démocratie libérale, les Français perçoivent un déficit, mais d’ampleur relativement modérée. C’est sur la souveraineté populaire et, surtout, sur la dimension sociale que les écarts sont les plus prononcés. Beaucoup, notamment parmi les démocrates insatisfaits, souhaitent une démocratie où les citoyens sont davantage appelés à trancher les grandes orientations politiques, et où l’État joue son rôle de protection contre les risques sociaux.

Quand les déficits démocratiques s’expriment dans les urnes

Comment ces déficits perçus se traduisent-ils dans les comportements électoraux ? Des modèles statistiques permettent de dessiner plusieurs profils.

Les personnes qui perçoivent un fort déficit en matière de démocratie libérale ont tendance à s’abstenir davantage ou à se tourner vers la gauche, qu’elle soit modérée ou radicale. En revanche, ce déficit n’alimente pas le vote pour la droite radicale populiste. Plus les attentes libérales sont déçues, plus la probabilité de voter pour le RN recule (figure 3A).

Il en va différemment pour le déficit de démocratie populaire. Les électeurs qui estiment que « le peuple » n’a pas suffisamment son mot à dire, que les décisions sont confisquées par les élites ou que les référendums manquent sont plus enclins à voter pour la gauche radicale ou pour le RN, mais aussi à s’abstenir. C’est ici que se loge le cœur du vote populiste et de l’abstention : non pas dans un rejet abstrait du système, mais dans la conviction que la souveraineté populaire est entravée (figure 3B).

Par ailleurs, le déficit de démocratie sociale ne profite pas à la droite radicale. Il tend même à réduire l’abstention et le vote RN, ainsi qu’à accroître le vote pour la gauche modérée. Autrement dit, celles et ceux qui jugent que la démocratie française ne tient pas ses promesses en matière de justice sociale sont loin de s’abstenir ou de voter mécaniquement pour les partis de droite radicale (figure 3C).

Figure 3. Probabilités de vote en fonction du déficit démocratique perçu.

Plus instructif encore, ces déficits démocratiques perçus ont un impact plus prononcé sur le vote que l’insatisfaction globale vis-à-vis de la démocratie. Être un démocrate insatisfait augmente bien les probabilités statistiques de voter pour des partis challengers ou de s’abstenir. Mais les attentes déçues vis-à-vis de la démocratie influencent encore plus fortement ces probabilités.

Au total, il est difficile de bien saisir les logiques électorales du soutien à la démocratie si l’on s’en tient au diagnostic d’une insatisfaction généralisée, sans se demander quelles conceptions de la démocratie motivent le vote protestataire et l’abstention.

C’est parce qu’ils restent profondément attachés aux composantes sociales et populaires de la démocratie que les Français sont des démocrates insatisfaits, enclins à sanctionner les partis de gouvernement ou à se détourner des urnes. L’insatisfaction vis-à-vis de la démocratie ne vient pas de citoyens hostiles à la démocratie libérale, mais de citoyens exigeants et porteurs d’autres manières de « faire démocratie ».

Cet article est tiré de l'ouvrage French Democracy in Distress. Challenges and Opportunities in French Politics (Palgrave Macmillan, 2025), sous la direction de Élodie Druez, Frédéric Gonthier, Camille Kelbel, Nonna Mayer, Felix-Christopher von Nostitz et Vincent Tiberj. Une conférence autour de cette publication est organisée à Sciences Po, le jeudi 29 janvier 2026, de 17 heures à 19 heures, 27 rue Saint-Guillaume, Paris (VIIᵉ).

Frédéric Gonthier a reçu des financements du programme Horizon Europe n°1010952237: TRUEDEM—Trust in European Democracies.

27.01.2026 à 16:25

Le vote RN est-il une affaire de générations ?

Nonna Mayer, Directrice de recherche au CNRS/Centre d'études européennes, Sciences Po

Elodie Druez, Chercheure associée, Sciences Po

Mickaël Durand, Chercheur postdoctoral, Université catholique de Louvain (UCLouvain)

Texte intégral (2411 mots)

Face à la montée de l’extrême droite et du conservatisme, observée tant aux États-Unis qu’en Europe, différentes théories ont été avancées. Certaines mettent le facteur générationnel au centre de l’analyse. Si cette focale apporte des clés de lecture utiles, elle révèle aussi des tendances contradictoires. Analyse.

Selon la thèse de la « déconsolidation démocratique », la montée de l’extrême droite et du conservatisme serait avant tout due aux millennials, les jeunes nés entre le début des années 1980 et la fin des années 1990, qui oscillent entre apathie politique et antipathie pour la démocratie. À l’inverse, selon la théorie du « cultural backlash » (ou « retour de bâton culturel »), ce seraient les générations les plus âgées qui, nostalgiques d’une époque révolue et critiques des valeurs post-matérialistes (libéralisation des mœurs, place accordée aux groupes minorisés), seraient les principales responsables de la montée de l’extrême droite, nourrie d’attitudes conservatrices et xénophobes.

Le cas de la France, avec l’essor spectaculaire du Rassemblement national (RN), qui a comptabilisé 41,4 % des voix au second tour de l’élection présidentielle de 2022, invite à remettre en question ces deux théories.

En s’appuyant sur l’enquête Youngelect (2022) et le baromètre annuel de la Commission nationale consultative des droits de l’homme ou CNCDH (depuis 1990), cet article révèle des dynamiques plus complexes.

La tolérance augmente, quelle que soit la génération. Les jeunes sont les plus progressistes et les plus en demande de démocratie. Pourtant, ils sont plus enclins à voter pour le RN. Comment comprendre ces tendances contradictoires ?

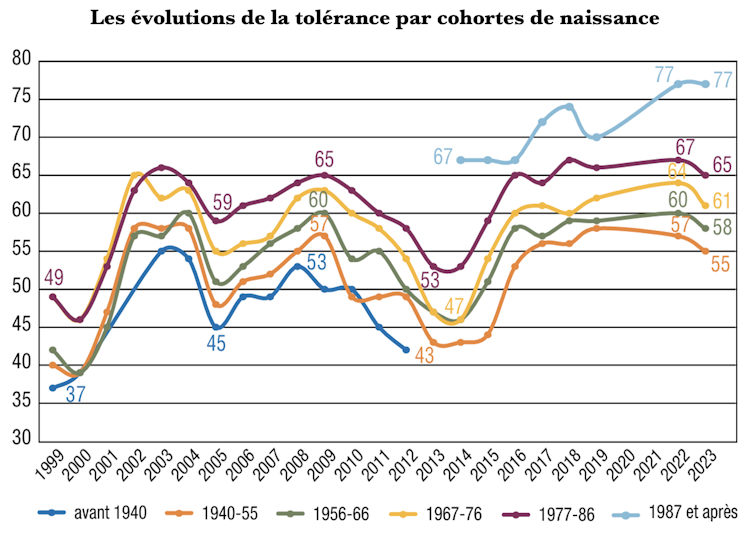

Une tolérance en hausse chez toutes les générations

Le baromètre de la CNCDH, qui mesure l’évolution de différentes attitudes culturelles dans le temps, atteste une hausse globale des positions progressistes concernant les opinions vis-à-vis des minorités sexuelles, raciales et religieuses, du rôle social des femmes et de la peine de mort. Il montre une tendance positive, quelle que soit la génération : si les cohortes les plus récentes sont plus tolérantes et libérales que celles qui les précèdent, les anciennes générations ne deviennent pas de plus en plus intolérantes et autoritaires, au contraire. Loin d’être hermétiques à l’évolution des mœurs, les valeurs des seniors se transforment avec la société.

Les données de l’enquête European Social Survey montrent une tendance similaire dans d’autres pays européens. Néanmoins, en menant des analyses permettant d’isoler l’effet propre de différents facteurs, on observe que la génération en tant que telle ne détermine pas l’ouverture à l’égard des minorités ethnoraciales et religieuses. D’autres dimensions, comme l’augmentation du niveau d’éducation, l’origine migratoire et la religion, sont davantage déterminantes.

Si les jeunes générations sont plus tolérantes, c’est moins dû à leur année de naissance que parce qu’elles présentent davantage de caractéristiques favorisant l’acceptation d’autrui, comme des niveaux de diplôme plus élevés, une moindre religiosité, une ascendance immigrée, etc. Concernant le rapport aux minorités sexuelles, les attitudes se révèlent également de plus en plus libérales. Chaque nouvelle cohorte est plus progressiste que la précédente ; et au fil des années, l’acceptation de l’homosexualité progresse même chez les seniors.

S’agissant de l’émancipation des femmes, l’évolution est aussi positive mais moins linéaire que pour l’homosexualité. Ce n’est pas les cohortes les plus récentes qui sont les plus ouvertes, mais les cohortes nées entre 1967 et 1976. De tels résultats suggèrent l’existence d’un retour de bâton chez les plus jeunes, et notamment parmi les jeunes hommes.

Rejet de l’autoritarisme et soutien à la démocratie

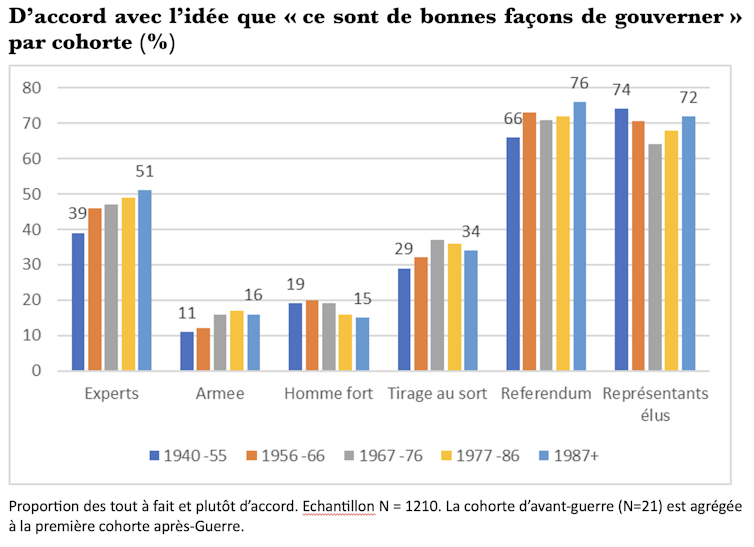

Au sujet de l’autoritarisme, mesuré à partir de l’opinion sur la peine de mort, l’effet générationnel est clair : entre 2004 et 2022, chaque nouvelle cohorte est davantage opposée à la peine capitale que la précédente. Et pour chaque génération, le rejet augmente de décennie en décennie. De même, le soutien à la démocratie représentative fait consensus, tant chez les personnes les plus jeunes que chez les plus âgées.

Certes les jeunes sont plus critiques à l’égard du fonctionnement de la démocratie, et davantage favorables à des modes de gouvernement alternatifs, plus technocratiques (gouvernement d’experts) ou participatifs (tirage au sort ou référendum populaire), mais pas dans leurs versions autoritaires – une différence générationnelle persiste même lorsque cette dimension est contrôlée par d’autres facteurs.

Tolérance, vote RN : un paradoxe générationnel ?

Comment ces attitudes culturelles et ce rapport à la démocratie se traduisent-ils dans les urnes, notamment au regard du vote RN ? Ce sont davantage les jeunes générations qui sont enclines à voter pour ce parti lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2022. Plus la cohorte est âgée, plus la propension à voter pour Marine Le Pen plutôt que pour Emmanuel Macron diminue, à rebours de la thèse du « cultural backlash » chez les seniors. Mais la même dynamique s’observe avec le vote pour Jean-Luc Mélenchon. Les jeunes ont plus de chances que les générations plus âgées de voter pour le candidat de La France insoumise (LFI) que pour Emmanuel Macron.

Prendre le président sortant comme référence met en évidence que les jeunes privilégient tantôt le RN, tantôt LFI. Les logiques qui sous-tendent ces préférences ne sont toutefois pas les mêmes, un faible niveau d’éducation et le racisme sont déterminants dans le vote pour Marine Le Pen, le vote pour Jean-Luc Mélenchon étant à l’inverse davantage le fait de profils diplômés et tolérants. Néanmoins, les attitudes négatives envers la place sociale des femmes et l’homosexualité ou le fait de soutenir le rétablissement de la peine de mort n’augmentent pas la probabilité de voter pour Marine Le Pen plutôt que pour Emmanuel Macron. En outre, être favorable au tirage au sort, c’est-à-dire confier le pouvoir décisionnel à des citoyens ordinaires plutôt qu’aux élites dirigeantes, augmente la probabilité du vote RN.

Comment comprendre alors le paradoxe d’une jeunesse plus ouverte à l’égard des groupes minorisés et peu favorable aux alternatives autoritaires de gouvernement, mais encline à voter pour le RN ?

Premièrement, les cohortes, quelle que soit la génération, sont socialement et politiquement diverses : plusieurs variables doivent être prises en compte. De plus, selon le sociologue Vincent Tiberj, cela s’expliquerait par une politisation différenciée des valeurs selon les générations : chez les personnes plus âgées, les valeurs culturelles (sexisme, opinion sur l’homosexualité ou sur l’immigration) seraient moins politisées et orienteraient dès lors moins leur vote que chez les jeunes générations.

Ce paradoxe découle aussi possiblement des données mobilisées qui diffèrent au regard de la population sélectionnée : l’enquête de la CNCDH se fonde sur des échantillons représentatifs de la population adulte vivant en France (incluant les personnes immigrées étrangères), à l’inverse de l’enquête Youngelect qui cible uniquement des personnes inscrites sur les listes électorales.

Et si les jeunes votent davantage pour le RN, elles et ils se caractérisent avant tout par leur abstention, à l’inverse des personnes plus âgées qui se rendent massivement aux urnes. D’ailleurs, les analyses du vote « Macron », « Mélenchon » ou « Le Pen » ne tiennent pas compte de l’abstention (26 % au premier tour de l’élection présidentielle de 2022), accentuant l’impression trompeuse d’un vote massif pour l’extrême droite.

In fine, loin de se réduire à un vote générationnel, le vote RN séduit avant tout les segments les moins éduqués de l’électorat et les classes populaires. De surcroît, les écarts entre cohortes semblent s’estomper depuis les élections législatives anticipées de 2024. Ces dernières révèlent que le RN gagne en popularité auprès des seniors et des personnes retraitées jusqu’à présent hostiles à ce parti. Les municipales et la présidentielle à venir nous permettront de juger dans quelle mesure cette tendance se confirme, ou non.

Cet article est tiré de l’ouvrage French Democracy in Distress. Challenges and Opportunities in French Politics (Palgrave Macmillan, 2025), sous la direction d’Élodie Druez, Frédéric Gonthier, Camille Kelbel, Nonna Mayer, Felix-Christopher von Nostitz et Vincent Tiberj. Une conférence autour de cette publication est organisée à Sciences Po, le jeudi 29 janvier 2026, de 17 heures à 19 heures, 27 rue Saint-Guillaume, Paris (VIIᵉ).

Nonna Mayer est membre de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme et coordonne son Baromètre annuel sur le racisme

Elodie Druez a reçu, en tant que chercheuse en postdoctorat, des financements de l'ANR, du FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique belge), de l'ERC et de l'Institut Convergences Migrations (ICM). Elle membre de l'AFSP et de l'AFS.

Dans le cadre de ses postdoctorats, Mickaël Durand a reçu des financements de l'ANR, de l'Ined et du FNRS belge. Il a participé à l'enquête 2022 de la CNCDH sur l'hétérosexisme et les préjugés à l'égard des LGBTI. Il est membre du RT28 de l'Association française de sociologie.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview