05.03.2026 à 16:27

Nouvelle-Calédonie : l’accord de Bougival à l’épreuve des municipales

Pierre-Christophe Pantz, Enseignant vacataire et chercheur associé à l'Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC), Université de la Nouvelle-Calédonie

Texte intégral (1686 mots)

En Nouvelle-Calédonie, les élections municipales ne sont jamais tout à fait locales. Celles prévues les 15 et 22 mars 2026 ne feront pas exception. Depuis la signature de l’accord de Bougival en juillet 2025, complétée par celle d’Élysée-Oudinot en janvier 2026, la question de l’avenir institutionnel de l’archipel domine le débat politique, reléguant au second plan les enjeux strictement communaux.

Dans un territoire où les communes constituent de longue date des bastions stratégiques dans la rivalité entre indépendantistes et non-indépendantistes, le scrutin de 2026 pourrait s’enrichir d’une dimension supplémentaire. À l’opposition historique entre deux camps pourrait en effet se superposer un clivage plus récent : celui entre partisans et détracteurs des accords de Bougival–Élysée-Oudinot (BEO).

En définitive, l’enjeu est le suivant : les municipales confirmeront-elles la structuration territoriale traditionnelle du système politique calédonien ou révéleront-elles une recomposition plus complexe des rapports de force issus des récents accords ?

Des municipalités historiquement politisées

La politisation des municipalités calédoniennes s’inscrit dans une histoire longue. Héritées de l’époque coloniale, où elles étaient réservées aux populations européennes, les communes ont progressivement été réinvesties par le peuple kanak comme instruments de conquête politique et de réappropriation territoriale. La fin du régime de l’Indigénat en 1946, puis l’universalisation progressive du droit de vote jusqu’en 1956, ont transformé pour le peuple kanak, la mairie en un espace central de légitimation et de visibilité politique.

Cette évolution s’est traduite concrètement dans la sociologie et dans la cartographie des exécutifs locaux. À la fin des années 1960, 12 maires kanaks dirigeaient des communes du territoire ; en 2020, ils étaient 21 sur 33 communes, principalement situées au Nord, sur la côte Est et dans les îles Loyauté. Les municipales ont ainsi accompagné une redistribution progressive du pouvoir local, reflétant davantage les équilibres démographiques et territoriaux.

À partir des années 1970, le système politique s’est structuré autour d’une bipolarisation durable entre indépendantistes et non-indépendantistes. Cette opposition ne se limite pas à des programmes ou à des partis : elle s’incarne et se structure dans des fiefs électoraux territorialisés. De manière schématique, les indépendantistes dominent le long d’un axe est-îles Loyauté, tandis que les non-indépendantistes sont majoritaires dans le Grand Nouméa, le Sud-Ouest de la Grande Terre et conservent le fief de Koumac au Nord-Ouest. L’alternance municipale entre les deux blocs y demeure rare. Les communes fonctionnent ainsi comme des points d’ancrage et de consolidation du rapport de force territorial.

Un contexte profondément reconfiguré depuis

2020

Ce cadre relativement stable a cependant été fragilisé par une succession de crises au cours des dernières années. Depuis 2020, la Nouvelle-Calédonie a traversé une succession de crises : pandémie de Covid, troisième référendum en 2021 puis rupture du dialogue politique entre 2020 et 2024.

En mai 2024, la tentative de réforme constitutionnelle du corps électoral est apparue comme un catalyseur de ces tensions, déclenchant dans le Grand Nouméa des violences d’ampleur et révélant la profondeur des fractures sociales et politiques. Dans le prolongement de ces émeutes, le camp indépendantiste s’est fragmenté et a perdu successivement les présidences du Congrès (août 2024) et du gouvernement (décembre 2024).

C’est dans ce contexte que les accords de Bougival puis d’Élysée-Oudinot ont été signés. Présentés comme un compromis rassemblant l’ensemble des forces politiques calédoniennes et destinés à stabiliser le cadre institutionnel, ils ont néanmoins redessiné les lignes de clivage. Le FLNKS a exprimé son hostilité aux accords et sa détermination à les contrecarrer, tandis que l’Union nationale pour l’indépendance (UNI) est restée favorable au texte, révélant une fracture interne inédite au sein du camp indépendantiste.

À l’échelle nationale, l’absence de majorité claire à l’Assemblée nationale rend incertain le calendrier d’adoption de la révision constitutionnelle, qui devra être approuvée à la majorité des trois cinquièmes du Parlement réuni en Congrès. Parallèlement, les élections provinciales, initialement prévues en mai 2024, ont été reportées à plusieurs reprises. Leur tenue en juin 2026 ou d’ici la fin de l’année dépendra directement de l’aboutissement – ou non – des accords de BEO.

Si des scrutins ont eu lieu chaque année entre 2017 et 2024, l’année 2025 est restée électoralement blanche. Les municipales de 2026 constitueront ainsi le premier rendez-vous électoral local organisé dans le climat politique né des violences et des accords. Elles pourraient offrir une lecture territorialisée des recompositions politiques en cours.

Entre stabilité et fragmentation : une recomposition au révélateur des municipales

Dans cette perspective, la cartographie électorale des communes sera scrutée avec attention. Le Grand Nouméa, marqué par les émeutes et par des changements de maire intervenus en cours de mandat dans plusieurs communes (Dumbéa, Païta et Mont-Dore), pourrait apparaître plus ouvert qu’auparavant. Une alternance dans cet espace concentrant population, activité économique et visibilité médiatique aurait une portée symbolique forte et ce, quelques mois avant d’autres échéances électorales majeures.

Dans les communes de la Brousse, certains bastions historiques de l’UNI ou de l’Union calédonienne (UC) pourraient servir d’indicateurs dans la rivalité interne au mouvement indépendantiste. Au-delà des résultats bruts, c’est la capacité de mobilisation et l’ampleur des écarts qui seront observées comme des signaux politiques.

Les recompositions ne concernent pas uniquement le camp indépendantiste. Le camp non-indépendantiste est lui traversé par des rivalités de leadership, notamment entre plusieurs formations alliées au sein de l’Avenir en confiance lors des élections provinciales de 2019. L’émergence de Générations NC dans le débat politique, issue d’une scission de Calédonie ensemble en 2019, complète ce panorama de concurrence au sein de la mouvance non-indépendantiste. Son fondateur, Nicolas Metzdorf, élu député en 2022 puis réélu en 2024, incarne cette nouvelle configuration et pourrait peser dans les équilibres à venir.

Entre les deux blocs traditionnels, certains partis signataires des accords cherchent à incarner une troisième voie intermédiaire – Calédonie Ensemble et L’Éveil océanien – en structurant un intergroupe au Congrès (8 élus sur 54) et en proposant plusieurs listes communes aux municipales.

L’enjeu n’est peut-être pas l’émergence d’un système tripolaire, mais plutôt l’effritement progressif des deux blocs historiques. Les alliances apparaissent plus mouvantes, les positionnements moins lisibles, et les majorités potentielles plus complexes à anticiper.

À première vue, cette recomposition donne l’impression d’un brouillage durable des repères politiques en Nouvelle-Calédonie. Mais on peut aussi imaginer que ces élections contribuent à une clarification à condition que les nouveaux équilibres se stabilisent.

Clarification politique… ou démobilisation ?

Toutefois, cette perspective se heurte à une inconnue majeure : la participation. Dans un contexte d’abstention structurelle observée depuis l’élection provinciale de 2004, le brouillage des clivages et la superposition des enjeux locaux et institutionnels pourraient produire un effet paradoxal. Plutôt qu’une surmobilisation, le scrutin pourrait enregistrer une démobilisation supplémentaire.

D’autant que les reports successifs des élections provinciales, conjugués à un système politique dominé par une « gérontocratie androcrate », accentuent le risque d’une crise de légitimité des responsables politiques et creusent la distance entre électorat et partis, renforçant l’incertitude autour de la mobilisation.

Ces élections municipales 2026 diront dans quelle configuration politique se situera la Nouvelle-Calédonie, dans une année 2026 décisive sur le plan institutionnel. Elles pourraient servir de baromètre de la recomposition du paysage politique, montrant dans quelle mesure les rapports de force locaux pèseront dans la balance. Confirmeront-elles la solidité des bastions traditionnels et la bipolarité classique indépendantiste-non-indépendantiste ? Ou révéleront-elles, sous l’effet des accords de BEO, une recomposition plus profonde, avec des blocs fragmentés et une participation en recul ?

Pierre-Christophe Pantz ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

05.03.2026 à 16:24

Les emprunts aux langues étrangères appauvrissent-ils les pratiques linguistiques des jeunes ?

Anne Gensane, Chercheuse en sciences du langage, Université d'Artois

Texte intégral (1811 mots)

Peut-être avez-vous entendu des adolescents parler de leur « crush », d’un style « old money » ou de leur ami qui a « glow-up », tout en utilisant « wesh » telle une virgule ? Cette jeunesse ne saurait-elle plus parler français ?

L’idée revient régulièrement dans les débats publics : la langue française serait menacée par l’invasion de mots étrangers. L’anglais notamment s’imposerait partout, et les arts et médias contemporains accéléreraient la dégradation d’un patrimoine linguistique. Chaque « smile », mais aussi chaque « wesh » prononcé dans une cour d’établissement scolaire ou dans un morceau de rap constituerait une entaille supplémentaire dans l’intégrité de la langue. Cette représentation repose en partie sur un présupposé : celui selon lequel emprunter signifierait remplacer ou dénaturer.

Mais l’observation des pratiques langagières contemporaines chez les jeunes (encore faudrait-il se mettre d’accord sur ce que sont « les jeunes ») incite à renverser cette perspective. Les emprunts, au lieu de supprimer des mots français, ne pourraient-ils pas s’ajouter à eux ?

Une peur ancienne : l’illusion de la langue pure

Ces inquiétudes ne sont pas nouvelles. Au XVIe siècle déjà, durant la période de la Renaissance, certains dénonçaient avec ferveur l’afflux de mots italiens (« balcon », « sonnet »…), dénonçant une véritable menace. Il s’avère que le français s’est historiquement construit par strates successives d’emprunts.

Y a-t-il lieu, par ailleurs, de parler d’« une » langue française ? Pendant des siècles, le territoire était traversé par une grande diversité de dialectes dont aucun ne détenait naturellement le monopole de la légitimité. Ce n’est que progressivement qu’a été imposée l’idée d’un français « standard ». Comme l’ont montré de nombreux linguistes et historiens des langues (Henriette Walter, Alain Rey, ou Erik Orsenna et Bernard Cerguiglini avec leur ouvrage vulgarisant les Mots immigrés en 2022) : la « pureté » linguistique relève davantage du mythe que de la réalité historique. Ce qui change aujourd’hui, ce n’est pas l’existence des emprunts, mais leur visibilité et la rapidité de leur circulation.

Plusieurs répertoires mobilisés

Pour comprendre ce qui se joue dans la néologie argotique contemporaine, il est utile de mobiliser la notion de « répertoire linguistique », développée en sociolinguistique. Un locuteur ne dispose pas d’une seule variété de langue, homogène et stable, mais d’un ensemble de ressources plus ou moins varié qu’il active selon son milieu social et les situations de communication : du registre formel au familier, du lexique professionnel aux expressions locales…

En d’autres termes, l’emprunt à une langue étrangère que fait un jeune locuteur n’efface pas un mot existant ; il endosse un rôle qui est nouveau pour un même signifié. « Dédicacer à » n’a pas disparu parce que « shout-out » est employé. Les termes coexistent, mais ne sont pas interchangeables en toutes circonstances. Plutôt que de parler de remplacement, il serait donc plus juste de parler de spécialisation : ils peuvent enrichir le spectre expressif sans nécessairement réduire celui des formes existantes.

Ces usages néologiques argotiques renforcent l’idée répandue que les jeunes parlent une langue difficile à comprendre.

Ces mots peuvent parfois refléter le contact avec d’autres langues connues ou entendues autour d’eux et surtout, aussi, servir à marquer l’appartenance à un groupe, à créer une forme de complicité. Il y a également une dimension ludique, voire crypto-ludique : on joue avec les mots, et le plaisir vient en partie du fait que seuls certains en saisissent le sens. L’effet d’exclusion d’un tiers n’est pas toujours une fin en soi, mais cela devient une conséquence de ce jeu de reconnaissance entre pairs.

Tous les emprunts, cependant, ne relèvent pas des mêmes processus, n’ont pas la même histoire.

Trois langues étrangères privilégiées chez les jeunes

Si l’emprunt est un phénomène ancien, son intensité actuelle tient à des facteurs contemporains. Les réseaux sociaux, la circulation nationale et internationale des productions culturelles accélèrent la diffusion des formes. Un terme popularisé dans un morceau de rap ou par le biais de l’algospeak (pratiques linguistiques stratégiques pour contourner la modération algorithmique sur les plateformes numériques) peut être repris en quelques jours dans des conversations.

L’anglais occupe une place centrale dans les parlers des jeunes, porté par la mondialisation culturelle depuis bien longtemps (le français a aussi énormément nourri l’anglais) : musique, séries, jeux vidéo, plateformes numériques… Des termes comme « flex » (crâner, mettre en avant ses atouts, notamment la richesse), ou « crush » (ressentir une attirance pour quelqu’un) circulent avec des connotations spécifiques, une charge notable. Ils ne désignent pas seulement des réalités : ils importent aussi un imaginaire, tout comme les emprunts à l’arabe qui sont particulièrement présents également. Si le contact avec le monde arabe médiéval a laissé des traces durables (« zéro », « sucre »…), les nouveaux emprunts s’expliquent pour leur part par une immigration plus récente, avec des expressions comme « khalass » (payer) ou « hess » (misère).

Enfin, on trouve en troisième place d’un trio privilégié dans les emprunts contemporains, la langue rromani avec des mots en « -ave » (à ne pas confondre avec le javanais qui est un argot à clé français encore productif aujourd’hui) comme « poucave » (mouchard), ou d’autres expressions comme les « lovés » (argent).

On observe également des emprunts aux créoles, au nouchi ivoirien, à l’espagnol… Ils sont moins nombreux mais très utilisés. Ce processus rappelle un fait souvent mentionné en histoire de la langue : le gaulois n’a laissé qu’un nombre limité de mots en français, mais certains d’entre eux (« chemin », « charrue »…) sont d’un usage fréquent et incontournable…

Une diversification plus qu’un appauvrissement

Si les emprunts aux langues étrangères connaissent aujourd’hui une progression rapide et très visible, ils ne constituent pas les seuls procédés à l’œuvre dans les parlers jeunes. D’autres formes de modifications (sémantiques ou formelles) sont en effet utilisées, tout à fait nouvelles ou héritées. C’est le cas par exemple de créations en « -zer » (tu « senzer » < tu « descends »), de suffixations en « -ax » (« stylax » < « stylé »), de siglaisons (la « D » < la « détermination »), ou encore de troncations (le « bat » < le « bâtiment »)… À cela s’ajoute le célèbre verlan : aujourd’hui peut-être moins spectaculaire que les emprunts, il continue d’être très productif.

La combinaison de ces différents procédés (emprunts récents et formes argotiques plus ancrées) peut accentuer, pour un observateur extérieur, l’impression d’envahissement et d’hermétisme.

Il est sans nul doute plus pertinent de reconnaître leur existence dans des répertoires multiples, que les locuteurs activent selon les situations, les motivations. Les parlers jeunes et/ou argotiques ne constituent évidemment pas un système concurrent destiné impérativement à remplacer le français « standard » ; ils en sont des actualisations situées, reconnues très souvent pour être porteuses d’innovations… et de jeu.

L’histoire des langues montre que nombre d’éléments autrefois étrangers finissent par être pleinement intégrés, au point que leur origine devienne invisible. Rien ne permet d’affirmer que les emprunts actuels suivent un autre destin. Certains disparaîtront, d’autres se stabiliseront ; ce qui rappelle que la langue française n’est ni figée ni homogène, mais bien un ensemble de pratiques fluctuantes.

« Défenseur de la langue française » à l’époque où sa légitimité littéraire était encore à construire (une langue si vulgaire face au latin ou au grec !), il est intéressant de noter que Joachim Du Bellay (1522-1560) affirmait :

« Ce n’est point chose vicieuse, mais grandement louable : emprunter d’une langue étrangère les sentences et les mots pour les approprier à la sienne. »

Cet article est publié en partenariat avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture.

Anne Gensane ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

04.03.2026 à 16:22

Dissuasion nucléaire : tournant majeur dans la stratégie française et européenne

Benoît Grémare, Chercheur associé à l'Institut d'Etudes de Stratégie et de Défense, Université Jean Moulin Lyon 3

Texte intégral (1827 mots)

Le 2 mars 2026, depuis la base opérationnelle de l’île Longue, dans le Finistère, Emmanuel Macron a présenté une actualisation de la doctrine française de dissuasion nucléaire. En annonçant une augmentation du nombre d’ogives et une participation accrue des partenaires européens, le chef de l’État concrétise l’européanisation de la dissuasion qu’il avait appelée de ses vœux en 2020 et formalise un nouveau cadre, la « dissuasion avancée ». Une inflexion qui redéfinit la place de la France dans l’architecture stratégique européenne.

Les relations entre les États ont pris ces dernières années un tournant résolument nucléaire : menaces russes d’usage de l’arme nucléaire depuis le début de la guerre d’Ukraine, couplées au déploiement de missiles nucléaires tactiques en Biélorussie depuis 2023 ; désengagement des États-Unis de la défense européenne et annonce d’une reprise immédiate des essais d’armes nucléaires (octobre 2025) ; augmentation de 45 % de l’arsenal nucléaire du Royaume-Uni depuis 2021 ; et enfin augmentation du stock d’ogives de la Chine, à hauteur d’une centaine par an depuis 2023. Dans ce monde dénué d’accords internationaux de régulation des arsenaux nucléaires, une actualisation de la doctrine nucléaire française apparaissait nécessaire.

Cette dernière connaît une évolution majeure avec le discours d’Emmanuel Macron du 2 mars 2026 sur la base de sous-marins de l’île Longue (Finistère).

La fin de la stricte suffisance

L’arme nucléaire reste réservée à un usage défensif. Cependant, le président a ordonné d’augmenter le nombre de têtes nucléaires (actuellement de 290 ogives) qui composent l’arsenal national. Cette montée en puissance est la principale annonce du discours d’Emmanuel Macron, abandonnant le concept de « stricte suffisance » qui limitait jusqu’alors le développement de la force de frappe au nom de la non-prolifération. L’augmentation du nombre d’ogives permet de lancer plusieurs bombes en même temps afin de saturer l’espace aérien d’un pays ennemi lequel, malgré ses systèmes de défense antimissiles, ne pourra pas tous les abattre. Il s’agit aussi d’étendre la couverture du parapluie nucléaire à l’échelle de l’Europe, sans toutefois dégarnir les stocks réservés à la protection du territoire national.

Afin de tenir compte des systèmes avancés de détection russe, susceptibles d’intercepter d’ici 2035 les missiles nucléaires britanniques et français, la France repousse également le risque de décrochage technologique en développant de nouveaux outils, tels que la tête océanique optimisée jointe à un missile hypersonique et manœuvrant.

Un retour à l’ambiguïté stratégique

Le discours de l’île Longue renoue avec l’ambiguïté stratégique en ne rendant plus public le nombre d’ogives qui composeront la force de dissuasion nucléaire. À l’instar des citoyens français, les partenaires européens devraient aussi être mis à l’écart de cette information pour éviter de possibles révélations.

Une doctrine se construit en fonction de ses intérêts, mais aussi en fonction des agissements des autres États. Pour définir le volume nécessaire à une force nucléaire, deux méthodes peuvent être utilisées, à savoir calculer le nombre de bombes qui suffiraient pour détruire un adversaire particulier, et le nombre dont ce dernier a besoin pour nous détruire. C’est la logique d’anéantissement, dont la peur inspire la dissuasion. Il faut forcer l’adversaire à comprendre que son attaque lui coûtera trop cher pour en tirer un bénéfice. Dans les années 1960, la France cherchait à dissuader Moscou en menaçant de causer un nombre de morts soviétiques au moins égal à la population française.

Jusqu’à la chute du mur de Berlin en 1989, l’arsenal n’a fait qu’augmenter pour atteindre 550 têtes nucléaires. Mais la fin de la guerre froide a entraîné une baisse continue. Plusieurs facteurs l’expliquent : le désarmement, la non-prolifération, la fin de la menace d’invasion soviétique, la nécessité de baisser les dépenses publiques en prenant le budget de la défense nationale comme variable d’ajustement.

Non quantifiée sous Jacques Chirac, la taille de l’arsenal nucléaire français avait été dévoilée par le président Sarkozy en 2008 à moins de 300 têtes, avant que le président Hollande ne détaille en 2015 le nombre de missiles et de lanceurs.

Or, la transparence sur les volumes des forces nucléaires implique toujours un risque pour la sécurité nationale, car elle permet à l’ennemi de calculer de manière précise les risques de son agression et sa capacité d’encaissement en cas de frappe, ce qui réduit l’incertitude et affaiblit la logique même de la dissuasion.

Une « dissuasion avancée » vers les partenaires européens

Aujourd’hui, la « dissuasion avancée » proposée par le président Macron associe huit pays européens : Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, Pays-Bas, Belgique, Grèce, Suède et Danemark. On peut supposer que l’Autriche, l’Irlande et Malte, étant adhérents au Traité d’interdiction des armes nucléaires, ont refusé l’offre française de protection. Celle-ci se matérialise par le déploiement d’avions français équipés de leurs ogives nucléaires chez les partenaires européens afin de compliquer le calcul de l’adversaire.

En échange, afin de participer à l’effort commun, les pays hôtes devront remplir des missions d’appui en coordination avec la France : renseignement, surveillance, emploi de forces conventionnelles pour protéger les espaces délicats à défendre avec la seule dissuasion nucléaire des pays membres de l’Union européenne et de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan). Offrant des exercices nucléaires communs, le président Macron évoque des consultations, à savoir des dialogues entre les partenaires européens au cas où la situation internationale se dégraderait et verrait le franchissement de lignes rouges par l’ennemi.

Toutes les contributions des partenaires européens se précisent par « l’épaulement » : une sécurité répartie et partagée pour faire face à un ennemi commun. Le parapluie nucléaire français se déploie en parallèle de celui de l’Otan, les États-Unis ayant été informés du projet sans qu’aucun communiqué négatif ne soit produit. Ce partage des risques et des responsabilités semble garant d’une certaine crédibilité, illustré par une dissuasion franco-britannique et franco-allemande, compliquant les calculs stratégiques russes.

Par ailleurs, le discours de l’île Longue reste dans la lignée de la doctrine classique de la dissuasion nucléaire française établie en 1972 puisque le président de la République garde seul la décision d’emploi de l’armement nucléaire. Il n’y a pas de partage de la décision d’emploi, pas de ciblage à l’avance d’objectifs de tirs nucléaires, ni de mise en œuvre opérationnelle avec d’autres états-majors.

Financer la nouvelle doctrine

Après trois décennies de baisse budgétaire et de promotion de la non-prolifération, le discours de l’île Longue ouvre une nouvelle ère pour la doctrine nucléaire française. Emmanuel Macron se pose en rupture par rapport à ses prédécesseurs. Alors que les présidents Mitterrand et Chirac avaient réduit le nombre d’ogives et que les présidents Sarkozy et Hollande avaient publiquement révélé la taille de l’arsenal, Emmanuel Macron prend ici une voie inverse et originale, avec le principe affirmé de prépositionner une partie des forces nucléaires françaises chez nos alliés européens. La dissuasion devient une sorte de « partenariat bilatéral » dans un dialogue d’État à État.

Cette orientation de la doctrine, intervenant à un an de la fin de son double mandat, permet à Emmanuel Macron de renvoyer à ses successeurs la charge de cette montée en gamme ainsi que la question de son financement. Construite et entretenue par les fonds propres de la nation, la dissuasion nucléaire française ne peut être financée par les mécanismes européens. Paris s’y est toujours opposé afin de garder le contrôle exclusif de son armement nucléaire, sans avoir de gages à donner ou de comptes à rendre à une éventuelle commission. Devant compter sur ses propres ressources pour augmenter son arsenal nucléaire, il sera donc nécessaire de débattre du budget alloué à ce réarmement (lequel, du fait de son caractère secret et stratégique, est rarement détaillé auprès du Parlement).

Emmanuel Macron a enfin communiqué sur la construction d’un nouveau sous-marin nucléaire lanceur d’engins, L’Invincible. Ce projet sera-t-il effectivement mis en œuvre par le président qui lui succédera en 2027 ?

Benoît Grémare est ancien officier à l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque.

03.03.2026 à 16:56

Pourquoi les bombardements suffisent rarement à faire chuter un régime

Nicolas Minvielle, Docteur en économie, spécialiste des questions d’innovation et de défense, Audencia

Texte intégral (1973 mots)

De la Seconde Guerre mondiale à la guerre en Irak en 2003, l’histoire montre que les guerres aériennes ne sont pas forcément efficaces pour déstabiliser un pouvoir en place et briser le soutien que lui apporte une population.

Ukraine, Gaza, Syrie, et désormais Iran : les images de villes détruites saturent les écrans et montrent des destructions d’une ampleur extrême. Les bombardements contemporains poursuivent des objectifs très différents selon les contextes politiques et militaires. À Gaza, les frappes israéliennes visent officiellement à détruire le Hamas et à libérer des otages, mais on constate aussi une stratégie de terreur vis-à-vis des populations civiles. On retrouve aussi cette stratégie en Ukraine, avec pour objectif de briser le moral de la population, notamment avec le ciblage de la grille énergétique.

Dans le contexte plus large du conflit israélo-iranien, les frappes ont une logique partiellement distincte : Israël et les États-Unis ont mené des attaques contre des installations nucléaires et militaires iraniennes afin de détruire un programme perçu comme une menace stratégique, mais aussi afin d’amener à un changement de régime.

Ces cas montrent que l’arme aérienne est utilisée pour atteindre des objectifs assez distincts. Or les réflexions sur l’usage des armes aériennes n’est pas nouvelle – elle a un siècle. Que nous enseigne cette histoire sur l’impact réel des stratégies de bombardements – notamment sur les populations ou les structures politiques – au-delà des pertes et des destructions matérielles ?

Pourquoi l’idée de campagnes aériennes à l’effet politique décisif est-elle toujours prisée, aujourd’hui encore, alors que de nombreux exemples montrent qu’elle est largement illusoire ?

Le mythe fondateur : Douhet et la guerre gagnée par le ciel

Dans les années 1920, le général italien Giulio Douhet (1869-1930) théorise la suprématie aérienne. Selon lui, la prochaine guerre se gagnera dans le ciel. En frappant directement les centres urbains, en infligeant une terreur massive aux populations civiles, on provoquerait un effondrement moral rapide. Les gouvernements, sous la pression de leurs propres citoyens, seraient alors contraints de capituler.

Cette vision repose sur une hypothèse simple : la peur détruit la volonté collective. Si Douhet structure cette doctrine, elle est déjà présente dans l’imaginaire stratégique. Dans The War in the Air (1908), H. G. Wells imagine ainsi qu’une Allemagne dotée d’une supériorité aérienne écrasante contraint Washington à capituler. Mais le roman contient un détail souvent oublié : une fois débarqués, les Allemands affrontent une résistance populaire acharnée. Dès le début du XXᵉ siècle, on pressent donc à la fois la puissance et les limites du bombardement aérien.

Qu’en est-il réellement ? Que nous dit la recherche sur cette question décisive ?

La théorie moderne de la coercition aérienne

À la fin du XXᵉ siècle, le politologue états-unien Robert A. Pape propose une analyse systématique des campagnes aériennes du XXᵉ siècle dans Bombing to Win. Air Power and Coercion in War (1996).

Il distingue trois stratégies qu’il est nécessaire de garder à l’esprit, car il s’agit d’une grille de lecture clé pour ce que nous vivons en ce moment dans le cadre des bombardements israélo-américains en Iran, mais aussi pour tout type de bombardement en général. L’idée ici est de déterminer dans un premier temps quelle est l’intentionnalité derrière le recours à l’arme aérienne, afin de pouvoir en évaluer les effets. Pour Pape, trois options sont offertes :

Punishment (la punition) Il s’agit ici de frapper les civils pour infliger des souffrances et provoquer une pression politique interne. C’est la version contemporaine du modèle douhétiste.

Risk (l’escalade graduelle) Il s’agit de menacer d’intensifier progressivement les frappes afin de créer incertitude et crainte d’une destruction totale.

Denial (le déni) Finalement, il s’agit de détruire les capacités militaires, logistiques et stratégiques pour empêcher l’adversaire d’atteindre ses objectifs.

Les conclusions empiriques de Pape sont sans ambiguïté, et on les retrouve dans la grande majorité des recherches menées sur les bombardements : les campagnes fondées sur la punition des civils échouent presque toujours, et les campagnes efficaces sont celles qui empêchent militairement l’adversaire d’agir.

Autrement dit la coercition fonctionne lorsqu’elle modifie un calcul stratégique, non lorsqu’elle cherche à briser un moral. La différence est fondamentale car si l’on se trompe d’objectif, l’effet attendu ne sera pas obtenu.

Comment réagissent les civils face aux bombes ?

Pendant le Blitz (1940-1941), le psychiatre canadien J. T. MacCurdy analyse les réactions des civils britanniques dans The Structure of Morale (1943). Il distingue trois catégories après une explosion : les morts, les near misses (frappés de près) et les remote misses (frappés de loin). Les morts n’ont d’impact qu’à travers la perception qu’en ont les survivants. Les frappés de près peuvent être traumatisés. Mais la majorité appartient aux frappés de loin : ils ont entendu l’explosion, vu les dégâts… et sont encore en vie.

MacCurdy montre ainsi qu’après une peur initiale un processus d’adaptation rapide s’enclenche. Les survivants développent des réponses variées – du fatalisme au sentiment d’invulnérabilité. En d’autres termes, les bombardements produisent plus de survivants que de victimes, et les survivants apprennent. Par ailleurs, les individus finissent par s’habituer : la peur intense du premier choc décroît si elle n’est pas constamment associée à une destruction personnelle.

L’enquête « United States Strategic Bombing Survey », menée après la Seconde Guerre mondiale, confirme ce constat. Au-delà d’un certain seuil, la destruction supplémentaire produit des rendements décroissants. Le moral allemand ne s’effondre pas ; il évolue vers l’apathie ou l’endurance, mais pas vers la capitulation ni le soulèvement contre le régime. Plus proches de nous, les mêmes effets produisent les mêmes conséquences, avec des bombardements russes qui renforcent la population ukrainienne.

Plus encore, certaines recherches montrent des effets contre-productifs. L’étude de M. A. Kocher et ses collègues sur la guerre du Vietnam (2011) démontre que le bombardement de villages a déplacé le contrôle territorial vers le Viet Cong. Les pertes civiles délégitiment l’autorité centrale et renforcent l’insurrection. Dans ce contexte, la terreur nourrit l’adversaire, et ce jusque dans les travaux récents menés sur les campagnes américaines de lutte contre les insurrections. Il en va de même dans le cadre de l’opération états-unienne « Inherent Resolve » (« Détermination absolue », 2014) en Irak et en Syrie, où la recherche a montré que les bombardements avaient des effets incertains, avec un risque de solidarité accrue autour des insurgés dès lors que des civils sont touchés. Finalement, la violence aérienne change rarement la loyauté dans le sens espéré.

Des stratégies qui se poursuivent, malgré les enseignements de l’histoire

Malgré un siècle de travaux empiriques montrant que la destruction matérielle se convertit rarement, à elle seule, en effondrement politique, l’idée que la pression militaire externe produisant un effet politique décisif demeure. Comment l’expliquer ?

Désormais, les dirigeants contemporains ne parlent plus de « briser une population », mais ils suggèrent souvent que la dégradation capacitaire ou la pression cumulative pourraient fragiliser durablement le pouvoir en place.

On peut d’abord expliquer la persistance de la croyance en l’efficacité de la pression externe par la fascination technologique. La puissance visible des bombes suggère une efficacité évidente. On peut mesurer les tonnes larguées, exhiber la précision des bombes dites bunker busters, compter les infrastructures détruites.

Ensuite, on peut l’expliquer par une confusion entre choc initial et effet durable. Le Shock and Awe (le choc et l’effroi) produit un impact spectaculaire, mais celui-ci ne se traduit pas nécessairement en capitulation politique. Le cas irakien est ici exemplaire : après la campagne d’ouverture extrêmement spectaculaire et l’effondrement initial du régime de Saddam Hussein (2003), la coalition a fait face dans la foulée à une guerre prolongée de contre-insurrection (2003-2011).

Il faut aussi rappeler que les effets d’un bombardement ne dépendent pas uniquement des capacités détruites mais de la nature de l’adversaire : régime autoritaire ou démocratie, guerre conventionnelle ou insurrection, société fragmentée ou fortement cohésive. Une même campagne peut produire des effets radicalement différents selon le contexte.

Enfin, la stratégie aérienne est séduisante politiquement. Elle promet des résultats sans engagement terrestre massif et sans les pertes qu’il implique. Elle offre l’illusion d’une coercition à distance. Autant d’éléments que l’on semble retrouver dans le cas du conflit en cours avec l’Iran.

En Iran, une bascule politique ?

La guerre aérienne peut détruire des infrastructures et des capacités militaires, paralyser une économie, modifier un rapport de forces militaire. Mais elle est beaucoup plus incertaine lorsqu’elle vise des effets politiques tels qu’un renversement de régime, un effondrement moral ou une insurrection populaire.

Les frappes américaines contre des cibles iraniennes s’inscrivent officiellement dans une logique de dégradation capacitaire. Pourtant, elles nourrissent aussi l’espoir d’un affaiblissement politique interne. Or l’histoire nous invite à la prudence : la destruction matérielle ne se convertit pas mécaniquement en bascule politique, et les attentes placées dans ses effets indirects sont souvent exagérées.

Nicolas Minvielle est membre du comité d’orientation de La Fabrique de la Cité, et du collectif Making Tomorrow. Lieutenant Colonel de réserve au sein du Commandement du Combat Futur de l’armée de terre, il a été animateur de la Red Team Défense du Ministère des Armées.

02.03.2026 à 17:12

Polices municipales : des effectifs en hausse… sans effet évident sur la délinquance

Adrien Mével, Docteur en science politique, Université de Rennes 1 - Université de Rennes

Texte intégral (1975 mots)

Longtemps marqueur de clivage entre droite et gauche, le développement de la police municipale s’est imposé comme une priorité à l’approche des élections de ce mois de mars, toutes tendances politiques confondues. Pourtant, cette course aux effectifs n’est pas liée à l’évolution de la délinquance enregistrée.

Les enjeux de sécurité publique s’annoncent comme un point clef des élections municipales de mars prochain. Plus précisément, ce sont les questions de polices municipales qui s’avèrent centrales, au moment où un projet de loi visant à étendre les prérogatives de ces agents est justement en navette parlementaire. Cette focalisation médiatico-politique intervient à la fin d’une mandature déjà marquée par un fort développement des polices municipales : entre 2020 et 2024 (dernière année pour laquelle les données du ministère de l’intérieur sont disponibles), le nombre de policiers municipaux a augmenté de 4 600 individus environ, soit une croissance de 19 %.

Un alignement partisan sur la question policière ?

On a pu lire par endroits que les promesses électorales en matière de police municipale ne seraient déjà presque plus liées à l’orientation partisane. Il est vrai que dans les grandes villes, des municipalités socialistes et écologistes ont fait le choix du développement de la police municipale, dans un sens que l’on pourrait rapidement qualifier de « répressif » – au sens d’une attention accrue à la répression de la délinquance, par rapport à des tâches de régulation sociale et de résolution de désordres mineurs (ce à quoi on pense généralement quand on évoque la « police de proximité » : conflits de voisinage ou d’usage de l’espace public).

Par exemple, à Lyon (Rhône), l’arrivée des écologistes n’a pas produit de net changement : la municipalité a cherché tout le long du mandat à montrer qu’elle faisait son possible pour réduire l’écart important entre effectifs théoriques et réels de la police municipale, hérité de l’ère Collomb. À Marseille (Bouches-du-Rhône), le maire, anciennement membre du Parti socialiste (PS), revendique d’avoir plus que doublé le nombre d’agents en un mandat.

Il est aussi vrai que la tendance à l’alignement politique s’accélère à l’approche des élections municipales. Le maire PS de Brest (Finistère) – seule ville de 100 000 habitants à ne pas disposer d’une police municipale (il existe cependant une brigade de tranquillité urbaine, dont les missions de contrôle des populations marginales notamment évoquent très clairement des tâches de police municipale) – a annoncé que ce pas serait franchi en cas de réélection. Si l’on reste dans l’Ouest, une aire où les polices municipales sont relativement peu développées, la maire socialiste de Rennes (Ille-et-Vilaine) veut appliquer la recette de son homologue de Nantes (Loire-Atlantique) avec une importante augmentation des effectifs.

Des distinctions persistantes entre municipalités de droite et de gauche

Les marqueurs de distinction entre politiques policières de gauche et de droite n’ont toutefois pas été abolis, mais seulement déplacés. À Bordeaux (Gironde), la décision l’année dernière du maire écologiste de constituer une brigade de policiers municipaux dotés de l’arme à feu avait fait grand bruit, indicateur paradoxal que l’arme à feu persiste à signaler l’orientation partisane des politiques de sécurité. Cela reste vrai en général, bien que les transgressions de ce principe s’accumulent et que des maires de droite, comme à Bordeaux et à Marseille jusqu’en 2020, aient, eux, refusé la dotation en arme létale.

La constitution de brigades d’intervention (des unités travaillant souvent la nuit ou en soirée, orientées vers la recherche du flagrant délit et la réponse aux appels d’urgence) est un second marqueur : les municipalités de gauche y recourent peu par rapport à celles de droite. D’autres unités, les polices intercommunales des transports en commun, sont, parmi les plus grandes villes, plutôt développées par des municipalités socialistes (Montpellier, Nantes, peut-être bientôt Rennes) et peuvent être partiellement similaires aux unités d’intervention. Elles sont en effet orientées vers un style plus confrontationnel que le service général de police municipale, ainsi que vers la recherche du flagrant délit dans les transports et l’interpellation.

Les brigades de proximité et/ou environnementales sont elles aussi plutôt créées par les socialistes et les écologistes (annonce de brigades de proximité faite à Bordeaux, brigade de l’environnement à Marseille, brigade anti-incivilités à Rennes, brigade de proximité à Nantes). Cela signale deux tendances : d’une part, la « police de proximité » est de moins en moins envisagée comme le cœur de la police municipale et de plus en plus comme une branche spécialisée ; d’autre part, la gestion des dépôts sauvages et des infractions environnementales occupe de plus en plus ces services.

Un troisième marqueur réside simplement dans les taux de couverture (effectifs de police municipale rapportés à la population communale) : s’ils augmentent partout, ils sont les plus élevés dans deux villes gouvernées par la droite depuis au moins deux mandats, Nice (Alpes-Maritimes) et Toulouse (Haute-Garonne).

Une augmentation des effectifs décorrélée de l’évolution des chiffres de la délinquance

Ce spectaculaire développement des polices municipales n’est pas impulsé par une envolée de la délinquance. Les traitements de données du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) font état d’une tendance à la baisse depuis 2016 de plusieurs types de fait enregistrés par la police nationale et la gendarmerie, notamment dans presque toutes les catégories de vol. En taux d’évolution annuel moyen entre 2016 et 2024, le SSMSI indique une baisse du nombre de faits enregistrés de 3 % pour les vols avec armes, de 8 % pour les vols violents sans armes, et de 2 % pour les vols sans violence sur des personnes. Quant aux homicides, ils affichent une certaine stabilité (+ 1 % du nombre de faits par an depuis 2016).

Si les polices municipales sont bien sûr fondées à intervenir dans ces situations, comme dans toute situation de flagrant délit, on peut toutefois douter que l’augmentation d’effectifs de sécurité publique soit la réponse la plus adaptée à ce phénomène, les chances de « tomber » au moment opportun sur ce type de situation étant faibles.

Si l’on observe les plus grandes villes françaises après Paris, les plus fortes hausses d’effectifs de police municipale ne se font pas postérieurement à des augmentations locales d’infractions. À Toulouse, une nouvelle vague d’augmentation des effectifs a lieu après 2020 (de 330 agents cette année à 380 en 2023), alors que la période préconfinement était marquée dans la ville par une baisse des vols avec et sans violence. Nantes, quant à elle, a une délinquance enregistrée plus représentative des dix plus grandes villes françaises : une faible augmentation de différents faits dans les années pré-Covid, un coup d’arrêt porté en 2020 par les mesures de confinement et de restriction de liberté, puis la reprise à partir de 2021 à des niveaux moindres que précédemment. La police municipale y connaît pourtant une forte hausse des effectifs, d’une centaine en 2020 à plus de 160 en 2023.

Renforcement de la police municipale : un impact indéterminé sur la délinquance

Renversons, pour finir, la perspective : les augmentations d’effectifs produisent-elles des baisses de la délinquance enregistrée ? Toujours sur les cas des dix plus grandes villes françaises après Paris, rien ne permet à ce stade de l’affirmer.

Nous avons testé dans chaque ville, entre 2016 et 2024, l’impact de l’évolution des effectifs de police municipale sur la délinquance enregistrée l’année suivante. Sur les faits de vols violents, vols à main armée, vols sans violence, le test ne met pas en évidence un effet des variations d’effectifs de police municipale sur la délinquance et ne permet pas de rejeter l’hypothèse d’absence d’effet. Cette absence de corrélation statistique confirme ce que la lecture graphique suggère : les taux de délinquance enregistrés suivent une évolution globalement similaire, indépendamment des changements d’effectifs de la police municipale.

Ainsi, le développement des polices municipales s’est imposé comme un incontournable de l’action municipale et des promesses électorales, avec des variations selon l’orientation partisane, mais avec aussi des traits communs : plus d’effectifs, plus de missions de répression de la délinquance, plus d’armement (létal ou sublétal). Les causes de ce phénomène politique ne résident ni dans une envolée de la délinquance enregistrée – qui n’a pas eu lieu – ni dans l’effet négatif des polices municipales sur ces faits qui n’est pas démontré.

Les sources de l’impressionnant développement des polices municipales sont à chercher du côté des mécanismes de politisation : augmenter les effectifs policiers ou promettre de le faire est un moyen clé de montrer que l’on agit en matière de sécurité publique, ou d’attaquer des élus sortants sur leur supposée inaction.

Adrien Mével ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

02.03.2026 à 17:08

Une pauvreté aggravée : au-delà des indicateurs monétaires, le vécu

Éléonore Richard, Chercheuse, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Texte intégral (1592 mots)

La pauvreté est en hausse en France. Son taux est passé de 13,8 % en 2017 à 15,4 % en 2023, ce qui représente 9,8 millions de personnes. Derrière ces chiffres, qu’en est-il de la pauvreté ressentie et vécue ?

En France, la pauvreté monétaire est en hausse : d’après les derniers chiffres de l’Insee, son taux est passé de 13,8 % en 2017 à 15,4 % en 2023, ce qui représente 9,8 millions de personnes. Être considéré comme pauvre au sens de cet indicateur, c’est disposer d’un niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian.

En 2023, avec un niveau de vie médian de 2 150 euros par mois, le seuil de pauvreté monétaire s’établissait à 1 288 euros par mois pour une personne seule. Le niveau de vie correspond au revenu disponible du ménage (salaires, prestations sociales et autres revenus, après impôts) rapporté au nombre d’unités de consommation afin de tenir compte de la composition du ménage. Cet indicateur repose néanmoins sur le champ des personnes vivant en « logement ordinaire » en France hexagonale, excluant ainsi les personnes sans domicile ou vivant en institutions.

Le taux de pauvreté monétaire est un indicateur relatif qui permet de faire des comparaisons dans le temps et entre les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Sa hausse traduit le fait que les franges les plus défavorisées de la société ne bénéficient pas de la progression du niveau de vie général. Il est complété par l’indicateur d’intensité de la pauvreté monétaire, qui mesure l’écart entre le niveau de vie d’un ménage pauvre et le niveau de vie médian.

Cependant, de nombreux travaux s’accordent pour dire que la pauvreté n’est pas uniquement monétaire. Déjà en 1906, le sociologue allemand Georg Simmel définissait une personne pauvre non pas par ses conditions matérielles, mais par le fait d’être exclue d’un groupe.

Un autre indicateur, l’indice de privations matérielles et sociales est ainsi publié par l’Insee. Ce dernier, harmonisé au niveau européen, couvre 13 types de privations liées aux conditions de vie : la capacité à chauffer son logement à la bonne température, à payer les factures en fin de mois, à partir une semaine en vacances par an, ou encore à s’acheter des vêtements neufs, par exemple. En 2024, 13 % de la population en France est en situation de pauvreté matérielle et sociale, soit 8,6 millions de personnes. Ce taux est supérieur de 0,6 point à la moyenne observée entre 2013 et 2020. Il ne recoupe que partiellement la pauvreté monétaire : seuls 40 % des ménages en situation de pauvreté monétaire la cumulent avec la pauvreté matérielle et sociale.

En parallèle de ces indicateurs dits « objectifs », l’Insee propose une mesure du ressenti des personnes en posant chaque année dans l’enquête « Statistiques sur les ressources et les conditions de vie » (SRCV), la question suivante : « De quelle manière votre ménage parvient-il à finir le mois en subvenant aux dépenses courantes ? » La pauvreté subjective apparaît ainsi bien plus élevée : en 2023, près d’un quart de la population (24 %) déclarait finir le mois « très difficilement » ou « difficilement ». Une autre manière d’appréhender la pauvreté ressentie consiste à interroger directement les personnes sur leur sentiment de pauvreté.

Comparer l’objectif et le subjectif permet de documenter le décalage potentiel entre les mesures monétaires et la réalité concrète vécue par les personnes. L’indicateur de pauvreté monétaire comporte en effet des limites : il ne prend pas en compte les dépenses contraintes, qui pèsent de façon très inégale sur le budget des ménages. Le coût de la vie varie fortement selon le territoire, par exemple entre une grande métropole et une zone rurale, et en fonction des caractéristiques des ménages, en particulier selon qu’ils sont locataires ou propriétaires de leur logement.

C’est pourquoi le Conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) mobilise une approche fondée sur les « budgets de référence » calculés selon différentes configurations familiales, lieux de résidence et statuts d’occupation du logement.

Le « seuil de vie décente » qu’il définit, et qui coïncide avec mes travaux sur la pauvreté ressentie, serait en moyenne bien plus élevé que le seuil pauvreté monétaire : 84 %, et non 60 %, du niveau de vie médian. Pour des ménages logés dans le parc social, le budget de référence varie en 2018 de 1 419 euros en milieu rural à 1 863 euros dans le Grand Paris pour un actif seul.

Une recherche internationale participative menée par l’Université d’Oxford et l’association ATD-Quart monde pendant trois ans, dans six pays (Bangladesh, Bolivie, France, Tanzanie, Royaume-Uni et États-Unis), a, quant à elle, identifié neuf « dimensions cachées de la pauvreté » à partir de l’expérience vécue des personnes. Cette recherche s’appuie sur la méthode du « croisement des savoirs », qui implique tout autant les experts que les personnes concernées. Elle a donné lieu à un travail spécifique, réalisé avec le concours du Secours catholique, visant à identifier les dimensions les plus pertinentes dans le contexte français : privations matérielles et de droits, peurs et souffrances, dégradation de la santé physique et mentale, contraintes de temps et d’espace, compétences non reconnues, maltraitances sociales et institutionnelles.

Des travaux exploratoires ont depuis été menés à l’Insee afin d’approfondir la connaissance statistique de la pauvreté avec l’appui des associations et des personnes concernées. Le dernier projet, mené avec l’École d’économie de Paris, a consisté à confronter les outils de l’Insee au vécu des personnes en situation de pauvreté. Il s’agissait de concevoir de nouvelles questions destinées à quantifier ces dimensions « cachées » dans l’enquête SRCV, grâce à la contribution directe des personnes concernées.

Si les enquêtes de la statistique publique ne permettent pas encore de mesurer tous ces aspects non monétaires de la pauvreté, le Baromètre de suivi qualitatif de la pauvreté et l’exclusion sociale du CNLE, fondé sur les remontées de nombreux acteurs de terrain, conclut dans sa sixième et dernière vague à une aggravation des difficultés, y compris pour des publics en emploi. Il met aussi en évidence des obstacles dans l’accès aux droits, en particulier pour les bénéficiaires de minima sociaux, du fait de la complexité des démarches administratives et numériques. S’il n’existe pas d’indicateur idéal de la pauvreté, le faisceau d’indices dont on dispose converge néanmoins vers l’idée que la situation des plus pauvres s’est incontestablement dégradée au cours de la période récente.

Éléonore Richard est chercheuse post-doctorante à la Drees (bureau Lutte contre l’exclusion) et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a soutenu fin 2024 une thèse à l’École d’économie de Paris intitulée « Mesurer la pauvreté : du revenu au ressenti. Contributions aux approches subjective et multidimensionnelle de la pauvreté ». Elle est membre du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE).

Cette contribution est publiée en partenariat avec le Printemps de l’économie, cycle de conférences-débats qui se tiendront du 17 au 20 mars au Conseil économique social et environnemental (Cese) à Paris. Retrouvez ici le programme complet de l’édition 2026, intitulée « Le temps des rapports de force »

Éléonore Richard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

02.03.2026 à 17:07

Penser la place de la culture en ville au-delà du storytelling politique

Alain Chenevez, Maître de conférences HDR en sociologie de la culture et du patrimoine, Département Denis Diderot, laboratoire LIR3S (UMR 7366), Université Bourgogne Europe

Texte intégral (1790 mots)

À l’approche des élections municipales, la culture apparaît moins comme un thème central des programmes que comme un registre de légitimation des politiques urbaines. Elle permet de parler positivement de transformation, d’attractivité et de qualité de vie, tout en laissant souvent au second plan la question, pourtant déterminante, de l’habitabilité.

Dans les discours de l’action publique locale, la culture est de plus en plus traitée comme une ressource politique ambivalente. Elle fonctionne comme un opérateur de gouvernement urbain, en contribuant à rendre la transformation explicable, lisible et acceptable. En 2025, de nombreuses collectivités territoriales déclarent néanmoins une baisse de leurs budgets culturels, tandis que le consensus sur l’utilité politique de la dépense culturelle s’érode et se repolarise.

À l’approche des élections municipales, la culture intervient comme un registre commode, souvent consensuel, qui permet de parler positivement de la ville, de relier des objectifs hétérogènes et de produire un récit de transformation sans exposer d’emblée les arbitrages les plus conflictuels. Elle articule patrimoine, attractivité, image, tourisme, qualité de vie ou transition, sans toujours rendre visibles les choix sociaux et spatiaux que ces objectifs engagent. Dans des villes contraintes par la tension écologique, la crise du logement, l’usure des services publics et la conflictualité des transformations urbaines, la culture devient un langage d’amortissement]. Elle pacifie, rend désirables des transformations parfois contestées et donne du sens là où se jouent des arbitrages sociaux.

Cette assignation fonctionnelle, qui consiste à demander à la culture d’attirer, de réparer, de compenser, de « faire lien », de « faire transition » ou de « faire image », a une conséquence rarement assumée. Elle éclipse la question la plus concrète et la plus politique, celle de l’habitabilité. Non pas l’« attractivité » au sens où l’entend le marketing urbain, mais celle des droits de présence, c’est-à-dire la possibilité pour tout un chacun de circuler dans des lieux culturels, de s’y attacher, d’y passer du temps.

L’habitabilité, c’est la possibilité d’habiter la ville sans devoir justifier sa présence face aux usages « légitimes », aux rythmes imposés dans des espaces pensés d’abord pour les touristes et les investisseurs plutôt que pour celles et ceux qui y vivent.

Réussite de vitrine et fragilité d’usage

À Dijon (Côte-d’Or), la Cité internationale de la gastronomie et du vin (CIGV) concentre cette nouvelle grammaire. Le projet est, sur le papier, idéal. Il s’agit de mettre en valeur un patrimoine matériel et immatériel inspiré par le repas gastronomique des Français, tradition culinaire inscrite par l’Unesco sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité (PCI), le 16 novembre 2010.

La CIGV combine expositions, formations, ateliers et événements, cinéma, boutiques et restaurants. Elle promeut un certain art de vivre et stimule l’économie locale, tout en ambitionnant de « faire vivre » un patrimoine exceptionnel.

Mais ce volontarisme politique coexiste avec un autre régime de réalité : la presse spécialisée a pointé une fréquentation en deçà des objectifs initiaux et la fragilité économique de plusieurs exploitations et de l’hôtellerie adossées au site. Le 23 juin 2025, au conseil municipal de Dijon, la gratuité des expositions permanentes du pôle culturel est discutée comme levier de relance de fréquentation (et contestée sur son coût et sa soutenabilité).

Il ne s’agit pas de décréter « l’échec » ou « la réussite » d’un tel lieu, mais d’observer ce que la Cité fait à la ville et à ses usages. Le lieu fonctionne comme vitrine de flux : on y circule, on y passe, on y amène des visiteurs. Mais on y passe plus qu’on ne l’habite. La culture y est présente, mais largement programmée et encadrée. Ce qui peine à émerger, ce sont des attachements durables, des pratiques récurrentes, un sentiment d’hospitalité ordinaire, autrement dit, des projets culturels qui se soucient d’habitabilité.

Ce que nous observons à Dijon peut être lu comme une hypothèse de travail, à comparer à d’autres lieux culturels. Dans plusieurs villes, les grands projets culturels tendent à fonctionner simultanément comme vitrines urbaines et comme dispositifs d’acceptabilité des transformations.

Arbitrages silencieux et droits de présence

Pourquoi cette tension ? Parce qu’un grand équipement culturel n’est jamais « seulement culturel ». Il organise des circulations, requalifie des abords, hiérarchise des dépenses et produit un récit qui rend la transformation de la ville plus acceptable. La culture devient ainsi un principe de sélection des priorités urbaines.

C’est là que la sociologie intervient, pour rappeler que les dispositifs culturels ne sont jamais neutres, car ils hiérarchisent des formes de présence, rendent certaines pratiques plus visibles et désirables, et en relèguent d’autres, souvent par des formes d’exclusions peu visibles – les prix, les codes, les horaires d’ouverture – et par une conception de l’espace pensée pour la circulation plus que pour la permanence, destinée aux publics de passage et répondant à des logiques de valorisation. L’habitant « ordinaire », lui, n’est pas en ligne de mire.

Du consensus à la neutralisation

La difficulté des municipalités, dans la séquence 2026, est claire. Plus l’urbain devient conflictuel, plus la tentation est forte d’utiliser la culture comme langage de consensus, au risque d’en faire un outil de neutralisation. La culture sert alors à envelopper la transformation plutôt qu’à l’exposer, à produire de l’adhésion plutôt que du débat, de l’acceptabilité plutôt que des désaccords.

Ce paradoxe éclaire la période actuelle. Alors même que de nombreux projets culturels font l’objet de critiques, sur leurs coûts, leur viabilité ou leurs effets urbains, qu’il s’agisse des dérives budgétaires du Musée des Confluences à Lyon (Rhône) ou des critiques institutionnelles sur le coût et le montage du MuCEM à Marseille (Bouches-du-Rhône), sans oublier les mises en garde sur les surcoûts de la Philharmonie de Paris par la Cour des comptes, la culture demeure largement plébiscitée par les exécutifs locaux. Non parce qu’elle serait exempte de difficultés, mais parce qu’elle reste l’un des rares registres d’action publique capables de produire de l’adhésion sans exposer frontalement les conflits.

Dans un contexte de restrictions budgétaires et d’exigences écologiques, la culture conserve une vertu politique décisive. Elle offre des projets visibles là où la transition (sur les questions de rénovation, de végétalisation ou de mobilités) cristallise les oppositions. Elle fonctionne comme une politique « refuge ».

C’est précisément pour cette raison qu’elle mérite d’être interrogée non comme un secteur à part, mais comme un symptôme des recompositions du pouvoir urbain. Cette lecture se distingue d’approches qui ont fait de la culture un lieu privilégié d’émancipation, de dissensus et de réinvention du politique, qu’on les pense à partir de l’esthétique et de l’émancipation, de l’agonistique et des scènes de conflit, ou des promesses et ambiguïtés de la participation culturelle.

Le problème n’est pas que ces dynamiques aient disparu. Elles existent encore, mais elles ne suffisent plus à comprendre ce que la culture fait aujourd’hui aux villes lorsqu’elle fonctionne d’abord comme langage de consensus, dispositif d’image et opérateur d’acceptabilité.

L’enjeu des municipales n’est donc pas « plus de culture » contre « moins de culture » ou culture « cultivée » versus culture populaire. La question décisive est ailleurs. Qu’attend-on de la culture ?

Reprendre l’habitabilité comme critère, c’est forcer des déplacements. Au lieu de célébrer des récits, il s’agit de regarder les usages. Au lieu de compter des entrées, interroger des attachements. Au lieu de promettre du rayonnement, poser la question des droits de présence. Politiser la culture, ce n’est pas la fragiliser, c’est cesser de s’en servir pour éviter les enjeux qu’elle recouvre.

Alain Chenevez ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

01.03.2026 à 21:05

Reconstruire la démocratie par les communes : le projet radical de Murray Bookchin

Pierre Sauvêtre, Maître de conférence en sociologie, Université Paris Nanterre

Texte intégral (2528 mots)

Alors que de nombreux Français se sentent dépossédés de leur voix et de leur capacité d’agir sur le politique, la pensée du théoricien états-unien Murray Bookchin offre une alternative radicale : reconstruire la démocratie à partir de confédérations de communes autonomes organisées sur la base d’assemblées populaires de démocratie directe. Au Rojava (Kurdistan syrien) ou à Barcelone en Espagne, certains se sont déjà inspirés de ce « communalisme ».

Murray Bookchin (1921-2006) propose une compréhension nouvelle de la démocratie qu’il appelle « communalisme ». Dans cette acception, la démocratie désigne à la fois la pratique de la démocratie directe d’assemblée et un régime politique à atteindre, qui consisterait en une confédération de communes démocratiques autonomes.

Pour Bookchin, on ne peut pas introduire dans les systèmes représentatifs existants des améliorations pour les rendre « plus démocratiques », et ce, quelle que soit la forme de ces améliorations (démocratie représentative, participative, délibérative, directe, etc.). Au contraire, la démocratie signifie une sortie radicale du système représentatif et des institutions de l’État-nation. Elle implique un processus de création institutionnelle.

Le problème de la démocratie dans les principaux courants socialistes

La théorie de Bookchin s’enracine dans un dialogue critique avec le marxisme et l’anarchisme. Selon lui, ces courants ont échoué à mettre au cœur de l’action révolutionnaire l’institution de l’autogouvernement démocratique. Or, c’est cette sphère qui doit permettre aux classes populaires de s’émanciper politiquement de l’État. En acceptant le modèle de l’État centralisé, les marxistes du XXᵉ siècle ont subordonné l’émancipation sociale des travailleurs à l’existence d’une bureaucratie centralisée et autoritaire. Quant aux anarchistes, en visant l’objectif de l’abolition de tout pouvoir, ils se sont retiré la possibilité de construire un pouvoir populaire capable d’inquiéter le pouvoir de l’État.

Bookchin estime au contraire que le pouvoir ne peut être extirpé de la vie sociale. Il n’y a pas de milieu : soit le pouvoir est entre les mains de l’État sous la forme de la domination gouvernementale des élites, soit il se trouve entre les mains du peuple sous la forme de la démocratie.

Le régime démocratique de la confédération des communes

En quoi consiste alors pour Bookchin le régime démocratique désirable qu’il appelle « communalisme » ? Il s’agit d’une confédération de communes autonomes organisées politiquement sur la base d’assemblées populaires de démocratie directe.

La confédération doit être distinguée de la fédération. Cette dernière renvoie à un État fédéral, c’est-à-dire à une instance souveraine qui prend les décisions concernant les fonctions essentielles auxquelles doit se soumettre l’ensemble des États particuliers de la fédération (les États-Unis, le Canada ou l’Allemagne en sont des exemples). La confédération désigne au contraire un ensemble de communes, dont chacune est souveraine sur son territoire, mais qui se réunissent en une confédération pour administrer certaines fonctions dépassant l’échelle de la commune, en particulier des services publics (voies de communication, système monétaire, système de santé ou d’éducation, etc.).

Chez Bookchin, l’ensemble des personnes majeures habitant un territoire se voit attribuer la citoyenneté, définie comme le droit de délibérer et de participer directement au vote des lois qui sont adoptées suivant le principe de la majorité. Les citoyens prennent donc toutes les décisions, dès lors qu’elles concernent le territoire où ils vivent, y compris lorsque leur champ d’application s’étend aux échelles plus grandes de la région et de la nation.

Ces assemblées populaires politiques sont complétées par des conseils confédéraux qui jouent un rôle purement administratif, c’est-à-dire exécutoire. Ces conseils interviennent lorsque la mise en œuvre dépasse les capacités d’une seule commune, par exemple à l’échelle régionale ou nationale. Les citoyens restent toutefois les seuls à prendre toutes les décisions à la base, dans les communes, dès lors qu’elles s’appliquent au territoire où ils vivent, y compris lorsqu’elles concernent les échelles plus grandes de la région et de la nation.

Un système politique inspiré de Bookchin au Kurdistan de Syrie

Après avoir pris l'initiative d’un dialogue avec Murray Bookchin en 2004, le leader kurde de Turquie Abdullah Öcalan s’est inspiré de son communalisme pour élaborer un projet politique très proche, le confédéralisme démocratique. En 2012 (au cours de la guerre civile en Syrie, ndlr), les partisanes et partisans de ce dernier en Syrie, réunis dans le Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD, Parti de l’union démocratique) ont pris le contrôle d’une partie du territoire syrien et ont mis en application le confédéralisme démocratique sur les trois cantons d’Afrin, de Jazira et de Kobané. En 2016, le nouveau système est officialisé sous l’appellation de Fédération démocratique de la Syrie du Nord (dite aussi Rojava), un conseil élu du peuple est ainsi constitué pour coordonner l’administration des trois cantons. Conformément à la pensée d’Öcalan, elles et ils ont mis au centre de leur action la lutte contre le patriarcat, faisant de la participation égalitaire des femmes à toutes les organisations sociales et politiques la condition de l’émancipation populaire.

Au Rojava, le système du confédéralisme démocratique a pour base la commune, qui désigne une assemblée de voisinage réunissant entre 100 et 150 familles, dont toutes et tous les membres, y compris les plus jeunes, ont accès à l’assemblée. L’assemblée délibère, prend les décisions concernant la vie du voisinage et élit à parité huit représentants : deux coprésidents (toujours une femme et un homme) et un représentant pour chacune des six commissions citoyennes de la commune (femmes, défense, économie, société civile, justice et éducation. Ces élus siègent ensuite au conseil de quartier, qui rassemble les représentants de toutes les communes et prend les décisions à l’échelle du quartier. Tous les conseils des échelons supérieurs (ville, district et canton) sont organisés de la même façon, réunissant les conseils formés des huit membres élus à l’échelon inférieur. En outre, à chacun de ces échelons, les assemblées de représentants coexistent avec des conseils de femmes, dont les représentantes sont exclusivement élues par des femmes.

La tendance historique des assemblées de démocratie directe

On le voit, ce régime d’autogouvernement démocratique n’est pas une projection abstraite. Pour Bookchin, c’est même la généralisation théorique d’une tendance historique à l’œuvre dans des sociétés très différentes : celle de la pratique de la démocratie directe d’assemblée de villes ou de villages. On trouve par exemple celle-ci à l’œuvre dans la démocratie grecque du IVᵉ siècle ou dans la Suisse confédérale du XVIᵉ siècle et, souvent, dans les révolutions de l’époque des Lumières.

Le pouvoir des classes populaires se construit alors dans la forme des assemblées de démocratie directe. C’est le cas pendant la Révolution française de 1789, pendant laquelle les assemblées sectionnaires de sans-culottes se réunissent quotidiennement, que ce soit pour gérer directement les subsistances ou faire pression sur l’Assemblée nationale des représentants.

Une stratégie pour mettre en place ce régime

Sur la base de ces références historiques, Bookchin échafaude une stratégie, le « municipalisme libertaire » dont le but est la mise en place d’une confédération démocratique de communes dans le contexte contemporain des républiques représentatives.

Elle repose sur l’idée de « double pouvoir », au sens d’une situation de conflit de légitimité entre deux titulaires possibles du pouvoir politique. Il s’agit de constituer un réseau d’assemblées populaires communales qui se fédèrent entre elles et entrent en tension avec l’État-nation. Bookchin propose pour cela de présenter des candidats aux élections municipales et, si celles-ci sont remportées, de mettre sur pied des assemblées de démocratie directe prenant les décisions en lieu et place du conseil municipal.

Dans le cas où les élections seraient perdues, les citoyens peuvent constituer des assemblées de démocratie directe ad hoc manifestant dans des décisions symboliques leur divergence vis-à-vis de la municipalité élue afin d’être reconnues comme des centres authentiques du pouvoir populaire. Dans les deux cas, il s’agirait de constituer un contre-pouvoir à l’État d’envergure nationale pour parvenir à une situation de double pouvoir où un soutien citoyen massif se déplacerait du gouvernement officiel à la confédération des assemblées populaires communales. La stratégie de Bookchin peut se résumer finalement dans la méthode de l’assemblée, c’est-à-dire la mise sur pied d’assemblées de démocratie directe comme préfiguration du pouvoir devant remplacer l’État.

L’influence partielle de Bookchin en Espagne et en France

Plusieurs expériences contemporaines se sont partiellement inspirées de cette stratégie du municipalisme libertaire. À Barcelone, en 2015, des assemblées de quartier ont été mises sur pied par le mouvement Barcelona en Comu pour que les habitants élaborent le programme électoral des listes « municipalistes ». On retrouve sur ce point la méthode de l’assemblée de Bookchin. Mais l’inspiration fondamentale de cette expérience, comme son nom l’indique, reste le « municipalisme » stricto sensu, qui désigne un courant de l’histoire politique espagnole prônant l’autonomie politique de la commune vis-à-vis de l’État, c’est-à-dire sans la portée révolutionnaire d’une substitution des communes à l’État, comme chez Bookchin.

Les listes municipalistes se sont constituées – au départ – à l’écart des partis politiques. Plusieurs partis politiques de gauche (hormis le Parti socialiste espagnol, PSOE) ont ensuite rejoint ces listes en y faisant figurer des membres qui renonçaient à se présenter sous leur étiquette habituelle (une pratique qui a été désignée par le terme de « confluence »). Plusieurs candidatures municipalistes ont alors remporté ces élections dans des villes comme Barcelone, Madrid, La Corogne, Saint-Jacques-de-Compostelle ou Cadix. Un mouvement dit des « villes sans peur », sous l’impulsion de Barcelone, s’est alors constitué pour coordonner des politiques municipales en contradiction avec celles menées par l’État central, par exemple sur la question de l’accueil des réfugiés et des migrants. Sur cet aspect, on peut reconnaître à nouveau la stratégie du « double pouvoir » de Bookchin. Cependant, les villes municipalistes n’ont pas mis en place la démocratie directe d’assemblées et en sont restées à un gouvernement représentatif avec un supplément de participation.

Cette stratégie serait-elle possible en France ? Elle a en tout cas déjà fait des émules sur le territoire. En 2019, l’organisation de rencontres dites « assemblée des assemblées » (ADA) rassemblant des délégués des groupes de gilets jaunes en contrepoint du « grand débat », lancé par le président Emmanuel Macron, a été inspiré par Bookchin. Plusieurs militants connaissaient en effet la pensée de Bookchin par l’entremise de la lecture du livre traduit en français en 2015 que Janet Biehl a consacré à son « municipalisme libertaire ».

De même, le groupe des gilets jaunes de Commercy, dans la Meuse, a construit une assemblée populaire de démocratie directe comme base de sa campagne pour les élections municipales de 2020. Ils ont échoué à quatre voix près. Mais ailleurs dans le même département, dans le petit village de Ménil-La-Horgne, le maire a instauré un mode de gouvernance où les projets et les décisions municipales sont débattus et tranchés par l’assemblée des habitants, en démocratie directe.

Dans quelques mois, la France connaîtra les élections municipales. Bookchin pourrait être une source d’inspiration pour ceux qui voudraient radicaliser la démocratie en partant des communes. Au-delà, tout un autre pan de la pensée de Bookchin, celui de l’« écologie sociale », inspire déjà bien d’autres mouvements par le monde).

Pierre Sauvêtre est l’auteur de Murray Bookchin ou l’objectif communocène. Écologie sociale et libération planétaire (Éditions de l’Atelier, 2024).

Pierre Sauvêtre ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

01.03.2026 à 11:12

Je t’aime moi non plus ! Notre lien complexe à la fiscalité

Cecile Bazart, Maîtresse de conférences, Centre d'Economie de l'Environnement de Montpellier (CEE-M), Université de Montpellier

Aurélie Bonein, Maître de conférences en économie, Centre de Recherche en Economie et Management (CREM)

Thierry Blayac, Professeur d'Economie, Centre d'Economie de l'Environnement de Montpellier (CEE-M), Université de Montpellier

Texte intégral (1500 mots)

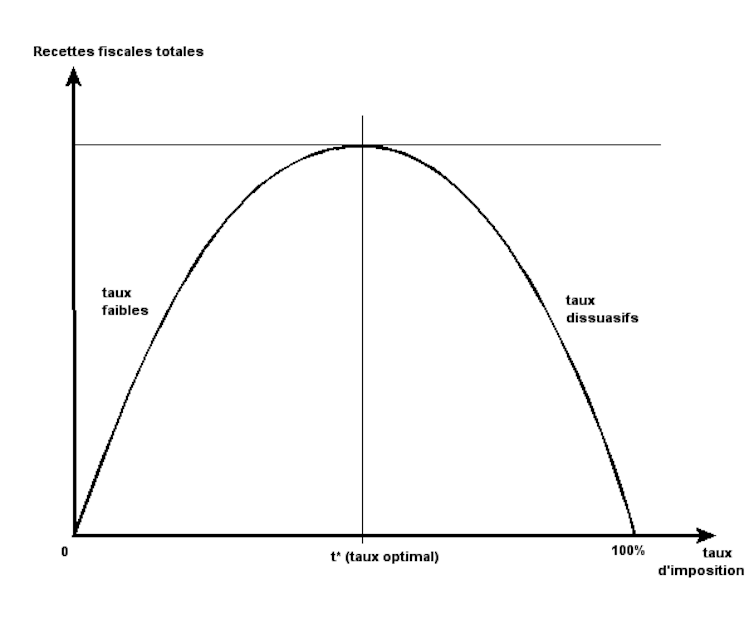

« Trop d’impôt tue l’impôt », dit la célèbre phrase de l’économiste états-unien Arthur Laffer. Et si pour la France, c’était plus compliqué que cela ? N’y a-t-il pas d’autres considérations sociales, affectives ou morales ?

À l’heure des déficits publics récurrents, nombreuses sont les solutions axées sur la lutte contre la fraude fiscale dans le débat public. La médiatisation de ce face-à-face entre riches contribuables et l’administration fiscale recourt le plus souvent à un vocabulaire guerrier qui fait la part belle à la détection et à la sanction des fraudeurs pour le bien de tous.

Le projet de loi présenté en novembre 2025 s’inscrit dans cette ligne d’action avec un triple objectif affiché de « mieux prévenir et détecter, mieux lutter et sanctionner, mieux recouvrer ». Le discours politique pour restaurer la légitimité de l’impôt s’arc-boute sur une nécessaire répression de comportements qualifiés de criminels.

Si l’impôt est historiquement l’outil financier permettant de prélever des ressources nécessaires au fonctionnement de l’État, il n’en est pas moins un fait social complexe. C’est ce que nos recherches mettaient en exergue. Car à côté du gain pécuniaire, de nombreuses autres considérations sociales, affectives ou morales expliquent notre rapport complexe à la fiscalité.

Seuls 14 % des contribuables payent leur impôt par peur d’un contrôle

Il est évident que le contrôle seul ne décourage pas la fraude. D’autres motivations expliquent le choix de payer ou de frauder.

Dans notre enquête menée en 2015 avec Thierry Blayac auprès de 1 094 contribuables, nous montrions que la motivation première à payer ses impôts est le sens civique. C’est ce que déclaraient 45 % des enquêtés ; 25 % d’entre eux tiraient la motivation à acquitter leurs impôts de la fourniture de biens et services publics ; approximativement 10 % payaient du fait de considérations morales plus générales. Au final, seules 14 % des personnes interrogées déclaraient payer des impôts par peur du contrôle fiscal et de ses conséquences.

Ces résultats sur la diversité des motivations à payer ses impôts élargissent la réflexion sur son acceptation. Il en ressort que donner plus de visibilité sur ce que l’impôt finance améliore la manière dont le prélèvement est perçu. En effet, 11 % des contribuables sondés pointaient le manque de transparence sur l’utilisation des fonds comme motif de rejet de la fiscalité. L’impôt sera davantage perçu comme un échange que comme une ponction.