13.03.2026 à 15:29

Quand la peste a décimé la population mondiale, la biodiversité a, paradoxalement, elle aussi chuté

Christopher Lyon, Visiting Research Fellow, Centre for Death and Society, University of Bath

Jonathan D. Gordon, Postdoctoral Researcher, Palaeoecology, University of York

Texte intégral (2010 mots)

On imagine souvent qu’une nature débarrassée des humains se porterait mieux. Mais une nouvelle étude sur la peste noire montre l’inverse : lorsque la population européenne s’est effondrée au XIVᵉ siècle, la diversité des plantes a elle aussi chuté.

Entre 1347 et 1353, l’Europe a été frappée par la pandémie la plus catastrophique de son histoire : la peste noire. En faisant des dizaines de millions de morts, l’épidémie a anéanti entre un tiers et la moitié de la population européenne.

Dans certaines villes, les taux de mortalité ont atteint 80 %. Dans les campagnes, la mortalité liée à la peste noire a provoqué de graves pénuries de main-d’œuvre. Des villages entiers se sont vidés alors que les économies rurales se sont effondrées. Dans de nombreuses régions, les champs cultivés ont été abandonnés et progressivement reconquis par les forêts, les broussailles et les cerfs.

Compte tenu des effets négatifs que les humains ont eus sur la nature au cours des dernières décennies et des derniers siècles, on pourrait s’attendre à ce que ce « réensauvagement » à l’échelle du continent ait permis à la biodiversité de prospérer. Pourtant, notre nouvelle étude publiée dans la revue Ecology Letters met en évidence un résultat potentiellement contre-intuitif : lorsque la population humaine de l’Europe s’est effondrée, la biodiversité végétale a elle aussi fortement reculé.

Les grains de pollen fossilisés présents dans les carottes de sédiments extraites des lacs et des tourbières contiennent des informations sur les communautés végétales qui existaient il y a des milliers d’années. Nous avons utilisé les données de plus de 100 archives de pollen fossile provenant de toute l’Europe pour déterminer comment la diversité des plantes a évolué avant, pendant et après la peste noire.

Les données polliniques montrent qu’entre l’an 0 et 1300, la diversité végétale en Europe a augmenté. Elle a progressé tandis que l’Empire romain d’Occident connaissait son plein essor puis son déclin et a continué de croître durant le haut Moyen Âge. Au Moyen Âge dit « central », les niveaux de biodiversité avaient atteint leur maximum.

Cependant, en 1348, la peste frappe l’Europe et, pendant environ 150 ans, la biodiversité végétale s’effondre. Ce n’est qu’après un siècle et demi – lorsque les populations humaines se reconstituent et que l’agriculture reprend – que la diversité des plantes commence à augmenter de nouveau.

Nous avons constaté que les pertes les plus importantes de diversité végétale se produisaient dans les zones les plus touchées par l’abandon des terres. En comparant l’évolution de la biodiversité sur des sites ayant connu des trajectoires différentes d’usage des terres après la peste noire, nous avons observé que la biodiversité s’est effondrée dans les paysages où les cultures (terres arables) ont été abandonnées, tandis que les paysages où l’agriculture arable progressait ou restait stable devenaient plus riches en biodiversité.

Nos travaux suggèrent que plus de 2 000 ans d’augmentation de la biodiversité en Europe ont été générés grâce aux humains – et non malgré eux. Mais pourquoi ? Et quelles leçons pouvons-nous en tirer pour la gestion actuelle de la biodiversité, alors même que la conversion des terres en surfaces agricoles entraîne aujourd’hui des pertes de biodiversité ?

La croissance de la population et les innovations technologiques ont poussé les activités agricoles vers des terres jusque-là inexploitées au cours des 1 300 premières années de notre ère. Contrairement à aujourd’hui – où les monocultures dominent – les systèmes agricoles mixtes étaient la norme pendant la majeure partie des 2 000 dernières années.

À travers l’Europe, une mosaïque variée de terres agricoles et de pratiques agricoles était généralement entrecoupée de bois, de pâturages extensifs et de parcelles non cultivées, souvent délimitées par des haies ou des arbres.

Il en résultait un paysage morcelé offrant de multiples niches où différentes espèces végétales pouvaient se maintenir, et où la biodiversité était élevée.

La peste noire a rompu cet équilibre en réduisant les perturbations liées aux activités humaines. Le paysage est alors devenu moins hétérogène et la diversité végétale a globalement décliné. Celle-ci n’a commencé à se rétablir qu’avec le retour d’une agriculture extensive.

Les humains peuvent aussi favoriser la nature

Ces résultats remettent en question les politiques de conservation qui prônent la suppression ou la réduction de l’influence humaine sur les paysages européens afin de protéger la biodiversité.

L’une de ces initiatives est le réensauvagement, que beaucoup considèrent comme une voie vers un avenir riche en biodiversité, où la nature disposerait de l’espace nécessaire pour prospérer. Pourtant, nombre des zones les plus riches en biodiversité en Europe sont celles qui possèdent une longue histoire d’agriculture mixte et de faible intensité. Réensauvager ces paysages façonnés par l’activité humaine pourrait, paradoxalement, éroder la biodiversité que les politiques de conservation cherchent précisément à protéger.

Nos résultats montrant une relation positive de long terme entre humains et biodiversité ne se limitent pas à l’Europe. Des interactions multimillénaires entre les sociétés humaines et le monde naturel ont conduit à des niveaux élevés de biodiversité dans de nombreuses régions de la planète. Parmi ces écosystèmes culturels riches en diversité figurent les jardins forestiers du nord-ouest du Pacifique (des forêts cultivées par les peuples autochtones), les satoyama du Japon (des systèmes mixtes de rizières et de boisements dans les piémonts montagneux) ou encore les ahupuaʻa d’Hawaï (des portions de versants où l’on cultive une grande variété de plantes).

Les pratiques agricoles modernes et intensives ont entraîné d’importantes pertes de biodiversité à l’échelle mondiale. Pourtant, les résultats tirés de notre étude sur la peste noire, combinés à de nombreux autres exemples, montrent que humains et nature n’ont pas toujours besoin d’être séparés pour conserver et favoriser la biodiversité. Reconnaître les paysages comme des écosystèmes culturels peut au contraire nous aider à imaginer des futurs où la nature et les sociétés humaines peuvent coexister et prospérer.

Les pratiques agricoles modernes et intensives ont entraîné d’importantes pertes de biodiversité à l’échelle mondiale. Pourtant, les résultats tirés de notre étude sur la peste noire, combinés à de nombreux autres exemples, montrent que humains et nature n’ont pas toujours besoin d’être séparés pour conserver et favoriser la biodiversité. Reconnaître les paysages comme des écosystèmes culturels peut au contraire nous aider à imaginer des futurs où la nature et les sociétés humaines peuvent coexister et prospérer.

Pendant des millénaires, des modes traditionnels de gestion des terres à faible intensité ont façonné des écosystèmes diversifiés. Aujourd’hui, lorsque le contexte local s’y prête, ils devraient être encouragés afin de préserver à la fois la diversité biologique et la diversité culturelle.

Christopher Lyon reçoit des financements d’un centre de recherche du Leverhulme Trust — le Leverhulme Centre for Anthropocene Biodiversity, subvention n° RC-2018-021 — ainsi que du Biotechnology and Biological Sciences Research Council, subvention n° BB/Z516697/1. Il a également bénéficié par le passé de financements du York Environmental Sustainability Institute, du White Rose University Consortium, du Biotechnology and Biological Science Research Council, de l’Economic and Social Research Council, du Natural Environment Research Council et du gouvernement écossais (subvention n° BB/R005842/1), ainsi que du Social Sciences and Humanities Research Council du Canada (subvention n° 132726).

Jonathan D. Gordon reçoit des financements d’un centre de recherche du Leverhulme Trust — le Leverhulme Centre for Anthropocene Biodiversity, subvention n° RC-2018-021.

12.03.2026 à 16:55

Peut-on encore éviter la disparition du saumon sauvage en France ?

Étienne Prévost, Directeur de recherche, Inrae

Amaia Lamarins, Chercheuse en post-doctorat, University of Helsinki

Mathieu Buoro, Chercheur, Inrae; Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA)

Texte intégral (2918 mots)

Alors que la pêche à la truite va rouvrir le 14 mars 2026, celle du saumon atlantique sauvage restera, cette année encore, interdite. Pas de miracle à attendre toutefois de cette mesure : le déclin alarmant que connaît cette espèce emblématique semble d’abord lié à la dégradation de ses conditions de vie. Peut-on encore préserver ce poisson grand migrateur dans les rivières françaises ? Dans un souci d’efficacité à court terme, la priorité est de rétablir la continuité écologique des milieux, c’est-à-dire de réduire le nombre d’obstacles (barrages en particulier) qui se dressent sur sa route.

La pêche du saumon atlantique sauvage (Salmo salar) a été interdite partout en France en 2025. Cette mesure sans précédent a été reconduite en 2026. Cette décision est la conséquence de très faibles retours de saumons adultes dans les rivières françaises.

Comment en est-on arrivé là ? Poisson grand migrateur vivant alternativement en rivière et en mer, le saumon atlantique est une espèce emblématique qui a fortement régressé au fil des siècles, particulièrement en France. En cause, le développement des activités humaines sur les cours d’eau et, en premier lieu, la construction de barrages, qui font obstacle à ses migrations, depuis et vers ses zones de reproduction.

Aujourd’hui, il est aussi menacé par le changement climatique. La France est en effet située sur la marge sud de l’aire de répartition de cette espèce d’eau froide. Le saumon pourrait-il bientôt déserter les cours d’eau français ? Peut-on encore l’en empêcher ? État des lieux.

Une détérioration brutale ces dernières années

À l’état sauvage, le saumon ne subsiste plus naturellement en France que dans certains cours d’eau du fond du golfe de Gascogne – principalement le bassin de l’Adour – ainsi que dans des fleuves côtiers de l’extrémité ouest de la péninsule bretonne et de la côte normande.

Il a disparu de tous les grands fleuves français, à l’exception de l’Allier, affluent amont de la Loire, qui héberge encore une population, désormais en danger d’extinction. La conservation des populations est la priorité reconnue au plan international et national.

Après une forte diminution observée depuis au moins les années 1970, les effectifs d’adultes remontant les rivières s’étaient plutôt stabilisés en France à partir des années 1990. Les toutes dernières années, en particulier depuis 2024, ont toutefois été marquées par un nouveau fléchissement, vraisemblablement sous l’effet d’une dégradation soudaine des taux de survie de l’espèce dans l’océan Atlantique Nord. Celle-ci semble avoir affecté plus particulièrement les populations de saumon les plus au sud de la façade ouest-européenne.

À lire aussi : En Europe, plus d’un million de barrages menacent la survie des poissons

Au-delà de l’interdiction de pêche, quelles solutions pour enrayer le déclin ?

S’agit-il d’une turbulence passagère, ou bien d’une transition vers des conditions adverses plus pérennes du fait du changement climatique ? Cette question reste ouverte.

Dans l’urgence, la fermeture de la pêche décidée en 2025 en France permet d’alléger le fardeau que l’humain impose au saumon, mais il ne faut pas trop en attendre. En effet, son exploitation légale est actuellement à des niveaux historiquement bas. Les captures accidentelles, lorsqu’elles ne sont pas illégales, devraient bien sûr être minimisées, mais il est très improbable qu’elles puissent expliquer, à elles seules, les baisses drastiques récemment observées sur l’ensemble des cours d’eau français.

Il pourrait être tentant de supplémenter artificiellement les populations par des déversements de juvéniles produits en élevage. Mais il est aujourd’hui établi que ces pratiques, largement mises en œuvre depuis plus d’un siècle, sont le plus souvent inefficaces, voire nocives, et en aucun cas durables.

Pour ce qui est du milieu marin, on ne dispose pas vraiment de levier d’action, faute de connaissances scientifiques suffisamment précises sur la vie en mer du saumon et en raison de l’ampleur du domaine océanique dans lequel l’espèce évolue.

L’option la plus pertinente reste la restauration de conditions environnementales plus favorables au saumon en rivière, où se déroule la reproduction, étape clé du renouvellement des populations. La priorité doit être donnée à la restauration d’une liberté de migration vers l’amont et vers l’aval, aujourd’hui restreinte par nombres d’obstacles le long des cours d’eau.

À lire aussi : En Europe, plus d’un million de barrages menacent la survie des poissons

La meilleure solution : détruire les barrages

Depuis quelques décennies, une politique proactive d’aménagement des obstacles pour faciliter leur franchissement par les poissons a été mise en place, en France et en Europe, sur à peu près tous les bassins encore colonisés par le saumon. Elle a montré son efficacité en contribuant à stabiliser la situation de l’espèce jusqu’à très récemment.

Cette politique est aussi une voie d’adaptation à privilégier et à amplifier sans attendre face aux nouvelles menaces à venir, en particulier le changement climatique. Lorsqu’elle est ciblée sur des bassins où le saumon est encore présent à l’état sauvage, les effets positifs peuvent être rapides, significatifs et durables.

Parce qu’elle permet le maintien des usages, la construction de dispositifs de franchissement (type « passes à poissons ») est la « solution » la plus fréquemment mise en œuvre, bien que leur efficacité ne soit pas toujours garantie. Elle peut aussi être drastiquement réduite dans les cas où l’on rencontre plusieurs aménagements successifs le long d’un même cours d’eau, même lorsque chacun est individuellement performant. Le recours aux dispositifs de franchissement est également plus risqué, car leur efficacité pourrait être altérée par des changements à venir dans les régimes hydrauliques des rivières.

Pour restaurer la libre circulation des poissons dans les cours d’eau, la destruction des ouvrages, en particulier quand ils n’ont plus d’usage, est la solution de choix. Après d’autres plus anciens, les arasements récents de barrages sur la Sélune en Normandie et la Nivelle au Pays basque constituent des exemples de réussite à suivre et à multiplier.

À la clé, des déplacements plus rapides depuis et vers des zones de reproduction et d’élevage des jeunes plus vastes, plus diversifiées et situées plus en amont des cours d’eau. Les bénéfices sont multiples pour faire face à aux conditions environnementales nouvelles, réchauffement des eaux et régimes hydrauliques plus contrastés (étiages et crues extrêmes), qui pourraient découler du changement climatique.

Tout d’abord, cela permet d’étendre les milieux colonisables, et donc d’augmenter les effectifs des populations. De quoi favoriser aussi la diversité génétique et accroître les opportunités d’adaptation.

Ensuite, cela réduit la mortalité due aux obstacles et aux infrastructures associées – canaux de dérivation, turbines hydroélectriques, installations piscicoles… On peut ainsi compenser d’éventuelles baisses de la survie en mer.

Enfin, les zones à l’amont des cours d’eau, souvent plus fraîches, peuvent jouer un rôle de refuge thermique pour cette espèce d’eau froide.

Le saumon sauvage, victime collatérale de la décarbonation ?

Alors que l’expertise scientifique est aujourd’hui trop souvent traitée comme une opinion parmi d’autres, nous avons conscience que l’amplification de la politique de restauration de la libre circulation, défendue ici, n’est pas et ne sera pas une évidence pour tous.

L’issue du combat pour tenter de préserver le saumon en France étant incertaine, la tentation première de ne rien faire est grande. D’autant plus que les travaux scientifiques spéculant sur le devenir des populations, toujours par essence discutables, peuvent être mal interprétés ou instrumentalisés par des acteurs qui ont intérêt à réduire les entraves aux usages de l’eau. Certains argueront ainsi que, pour le saumon, le combat face au changement climatique est perdu d’avance.

Paradoxalement, l’espèce pourrait aussi être la victime collatérale de la lutte contre le changement climatique. En effet, la production d’électricité décarbonée (d’origine hydraulique, mais aussi nucléaire) est aujourd’hui promue, alors qu’elle nuit directement (de par les obstacles, mais également les changements de températures) à la libre circulation des poissons en rivière.

Restaurer la libre circulation du saumon sur les quelques bassins où il est encore présent naturellement aurait un coût marginal faible à l’échelle nationale, mais sa mise en œuvre est complexe dans la mesure où elle implique d’intervenir sur chaque obstacle aux migrations. À cette échelle, le coût économique et sociétal peut devenir un élément bloquant pour certains acteurs et parties prenantes.

Enfin, les pêcheurs, bien que leur activité dépende très directement de la conservation des populations de saumon, se montrent souvent plus préoccupés par des questions à court terme de partage de la ressource. Les conflits entre pêche professionnelle et pêche de loisir mobilisent beaucoup d’efforts, y compris des services de l’État, qui pourraient être mieux utilisés pour faire face collectivement au défi de la restauration de la libre circulation.

Le saumon est une espèce emblématique, avec qui nous entretenons des rapports particuliers depuis plusieurs siècles. Il est aujourd’hui au cœur de conflits qui le dépassent : enjeux à court vs long terme, locaux vs globaux, transition énergétique vs préservation de la biodiversité… Son statut en France, d’ici la fin du siècle, sera révélateur des priorités et des compromis que nous aurons collectivement mis en œuvre.

Etienne Prevost a reçu des financements publics.

Amaia Lamarins et Mathieu Buoro ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

12.03.2026 à 10:24

Demain, le mix électrique français sera-t-il plus « vert » avec ou sans nucléaire ?

Bertrand Cassoret, Maître de conférences en génie électrique, Université d'Artois

Texte intégral (3125 mots)

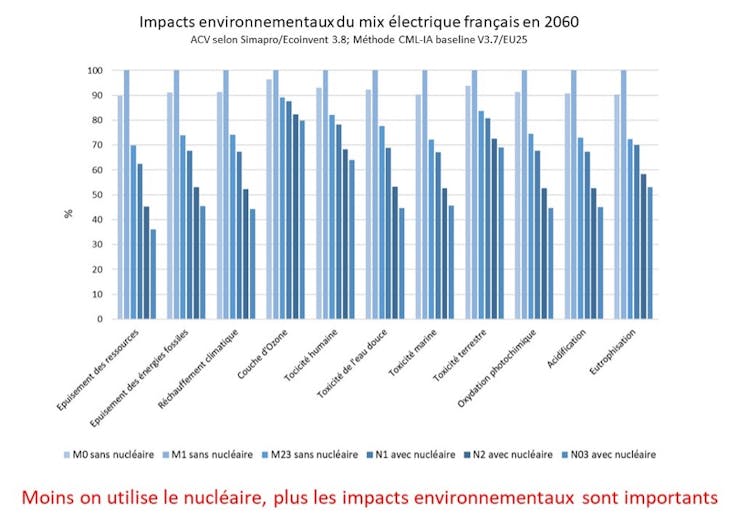

Au-delà de l’enjeu urgent de la transition énergétique, tous les mix électriques ne se valent pas en termes d’impacts environnementaux. Nous avons procédé à l’analyse de cycle de vie des six scénarios proposés par RTE à l’horizon 2060, avec ou sans construction de nouvelles centrales nucléaires. Le résultat ? Hors risque d’accident, les scénarios comportant le plus de nucléaire apparaissent comme les moins mauvais pour l’environnement.

Quel mix de production d’électricité décarbonée est le plus écologique ? Répondre à cette question n’est pas si évident. La production d’énergie, à l’échelle d’un pays, ne s’improvise pas : la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3), dévoilée en février 2026, a en ce sens fixé un cadre pour les dix prochaines années.

Or, en fonction des choix de planification opérés et du mix électrique retenu (part de nucléaire, de renouvelables…), le kilowatt-heure n’aura pas la même empreinte environnementale. En nous appuyant sur les six scénarios (en fonction des sources d’énergie composant le mix électrique) retenus par RTE à l’horizon 2060, nous avons mené une analyse de cycle de vie (ACV) de chacun de ces scénarios, récemment publiée dans une revue scientifique.

Selon nos résultats, en fonctionnement normal (c’est-à-dire en excluant les risques de catastrophe environnementale, notamment nucléaire), ce sont les scénarios où la part du nucléaire est la plus élevée qui ont les impacts environnementaux les plus faibles. Pour comprendre ce résultat, il faut d’abord présenter sa construction.

Les scénarios de RTE pour la production d’électricité en 2060

Ils sont le premier élément déterminant du raisonnement. Pour prévoir les besoins de production électrique en France en 2060, RTE a pris pour hypothèse une hausse de consommation de 35 %, en lien avec les besoins d’électrification des usages tels que les transports, le chauffage ou l’industrie.

Parmi les six scénarios, les trois premiers (notés M sur le graphe ci-dessous) n’utilisent pas de nouvelles infrastructures nucléaires en remplacement des réacteurs actuels qui seront probablement fermés en 2060. Les trois scénarios suivants (notés N) s’appuient en revanche sur le « nouveau nucléaire », avec une part de nucléaire allant de 18 à 50 % dans le mix électrique. La part de l’hydroélectricité varie peu, mais l’éolien et le photovoltaïque jouent le rôle de variable d’ajustement entre les différents scénarios.

Pour un même niveau de consommation électrique, les scénarios sans nucléaire nécessitent davantage de puissance installée. Le scénario M1, qui s’appuie le plus sur le photovoltaïque, requiert plus de deux fois plus d’installations que le scénario N03, qui se base surtout sur le nucléaire. Ceci s’explique par deux raisons.

D’abord, parce que l’éolien et le photovoltaïque ne sont pas pilotables : leur production dépend de la météo. L’éolien et le photovoltaïque ont, en effet, un facteur de charge assez faible : le vent et le soleil ne permettent que rarement une production à pleine puissance. Par exemple, une installation photovoltaïque de 1 000 watts (W) va produire parfois cette puissance l’été, vers midi, mais en moyenne sur l’année, seulement environ 150 W. Il faut donc démultiplier les moyens.

La seconde raison tient au besoin de stockage de cette production intermittente, afin de répondre aux besoins au bon moment. La prospective de RTE considère le stockage par batteries ou par hydrogène, mais les rendements de conversion entraînent, dans les deux cas, des pertes qu’il faut compenser, là aussi en augmentant les capacités installées.

À noter enfin que la fabrication et le recyclage en fin de vie de ces moyens de stockage entraînent des impacts environnementaux supplémentaires.

À lire aussi : Les panneaux solaires, fer de lance de la transition ou casse-tête pour le recyclage ? Le vrai du faux

Des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie

Les moyens de production envisagés par RTE ici sont l’éolien, le photovoltaïque, l’hydroélectrique et le nucléaire. Ils n’émettent pas – ou très peu – de polluants et de gaz à effet de serre lors de leur utilisation, comme en atteste le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Ce dernier considère que l’éolien et le nucléaire émettent environ 12 g de CO₂ par kilowattheure (kWh) électrique produit, tandis que le photovoltaïque en émet entre 41 et 48.

Mais la seule comptabilité carbone ne suffit pas : ces sources d’électricité ont des impacts environnementaux notables liés à leur fabrication et leur fin de vie, dont il faut tenir compte. Des études suggèrent que le photovoltaïque au sol (à distinguer des panneaux solaires qui équipent les toitures) peut nécessiter autant de béton que le nucléaire, à production électrique égale. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) soulignait par exemple, en 2022, que les panneaux solaires sont de grands consommateurs d’aluminium. Enfin, toujours à production d’électricité égale, il faut davantage d’acier pour l’électricité éolienne que le nucléaire.

Une synthèse d’études d’impacts réalisée en 2021 pour la Commission européenne suggère que l’énergie nucléaire est celle qui aurait le moins d’impacts environnementaux sur un certain nombre de critères.

Il faut enfin tenir compte de la durée de vie des moyens de production. On considère généralement qu’un barrage hydroélectrique dure quatre-vingts ans, une centrale nucléaire soixante ans (même s’il est probable qu’on ira au-delà), un panneau photovoltaïque trente ans et une éolienne vingt-cinq ans.

Reste aussi la question des déchets nucléaires, qui relève, en France, de l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), et que nous n’avons pas couverte dans notre étude.

Quel scénario est le plus écologique ?

L’analyse de cycle de vie est une méthode qui permet d’évaluer les impacts environnementaux depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie. Elle utilise des bases de données internationales qui permettent de quantifier les consommations de matières premières, énergie, surfaces, déchets. Nous avons utilisé, pour estimer l’impact environnemental de la production d’un kilowattheure d’électricité nucléaire, hydroélectrique, éolienne et enfin photovoltaïque, le logiciel Simapro, associé à la base de données Ecoinvent qui fait référence dans le domaine de l’ACV

Parmi les 11 critères retenus, on retrouve l’épuisement des ressources, le réchauffement climatique, la diminution de la couche d’ozone, la toxicité pour l’humain, les impacts sur l’eau de mer et l’eau douce, l’oxydation photochimique (en lien avec la pollution de l’air), l’acidification et l’eutrophisation des eaux.

Selon notre ACV, le photovoltaïque est l’énergie qui a le plus d’impacts environnementaux et l’hydroélectrique, celle qui en a le moins. Ces résultats sont largement liés aux quantités de matériaux utilisés et à la durée de vie des installations.

La prise en compte de certains de ces critères environnementaux spécifiques peut modifier ce classement : le nucléaire a davantage d’impacts si on considère les radiations ionisantes et l’eutrophisation marine, l’hydroélectricité nécessite davantage d’eau. Mais même en tenant compte de davantage de critères environnementaux, avec la méthode ReCiPe, qui en comporte 22, le photovoltaïque reste le plus mauvais élève pour 18 de ces critères.

Les impacts des six scénarios de RTE ont été comparés avec deux approches différentes mais complémentaires.

D’abord en fonction de l’énergie produite par les quatre sources d’électricité chaque année. À noter qu’avec cette méthode, les impacts de la production du combustible nucléaire et de la gestion des déchets sont inclus dans les bases de données, mais que les moyens de stockage de l’électricité sont ici négligés, ce qui sous-estime les impacts des scénarios sans nucléaire.

Puis en fonction de la puissance installée, en tenant compte de la durée de vie des installations – en négligeant cette fois les impacts liés au fonctionnement normal des infrastructures. Les impacts du stockage sont, alors, pris en compte.

Les résultats obtenus avec les deux méthodes sont très similaires : le scénario M1, qui s’appuie le plus sur le photovoltaïque, est celui qui a le plus d’impacts environnementaux sur tous les critères considérés. Le scénario qui a le moins d’impacts, à l’inverse, est celui qui compte le plus sur le nucléaire. Même dans le scénario N2, qui compte largement sur le nucléaire, la majorité des impacts environnementaux proviennent du photovoltaïque, alors qu’il ne représente que 16 % du mix électrique.

Il ne s’agit pas de dire que le photovoltaïque et l’éolien sont inutiles à la transition énergétique : ces sources renouvelables sont très utiles lorsqu’elles permettent d’éviter de produire de l’électricité avec du pétrole, du gaz ou du charbon. L’éolien et le photovoltaïque sont beaucoup moins polluants que ces énergies fossiles, qui n’ont pas été considérées ici.

Elles ont bien un rôle à jouer : RTE estime que le nucléaire et l’hydroélectricité ne permettront pas de produire suffisamment d’électricité pour l’électrification prévue dans le cadre de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). De plus, les technologies évoluent, et il est probable que les impacts du photovoltaïque et de l’éolien diminuent avec le temps.

À l’heure de choisir un mix électrique pour l’avenir qui s’appuie le moins possible sur les énergies fossiles, le nucléaire semble donc incontournable pour un mix le plus vert possible. Ces résultats montrent que plus la part du nucléaire est élevée dans le mix électrique, moins on a besoin d’installations en tous genres – consommateurs de matériaux –, moins on crée d’impacts environnementaux.

Notre étude a toutefois des limites, qui tiennent à ses hypothèses de départ : elle ne prend pas en compte le risque de catastrophe nucléaire. En effet, l’ACV ne considère que le fonctionnement normal des installations, et sa précision dépend de la fiabilité des données inscrites dans les bases de données.

Elle n’intègre pas non plus ni le risque d’explosion d’hydrogène stocké ni le risque de ruptures de barrages hydrauliques qui ont pourtant historiquement tué bien plus que les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima. Il est également supposé que la gestion des déchets nucléaires sera sans conséquences sur les générations futures.

Bertrand Cassoret est membre bénévole de l'Association Française pour l'Information Scientifique et de la Société Française d'Energie Nucléaire.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview