ACCÈS LIBRE Une Politique International Environnement Technologies Culture

21.10.2025 à 15:03

Airbnb : comment les hôtes se racontent en ligne

Victor Piganiol, Docteur en géographie du tourisme, rattaché au laboratoire UMR PASSAGES 5319 CNRS | enseignant d'histoire-géographie (Bordeaux), Université Bordeaux Montaigne

Texte intégral (3776 mots)

L’annonce Airbnb n’est pas un simple descriptif du logement à louer. À partir d’un corpus de trois cents annonces bordelaises et d’une centaine d’entretiens avec des loueurs de la ville, l’étude présentée ici montre qu’il s’agit d’un véritable médium narratif, où se jouent la mise en scène du chez-soi, le (re)placement du logement dans la ville et la construction d’un récit d’hospitalité.

À Bordeaux (Gironde), et ailleurs, les annonces ne vendent pas qu’un hébergement : elles racontent une personne, un style de vie, un quartier – entre « authenticité » et « prestige discret ». Titres, photographies, descriptifs et prix deviennent des leviers pour convaincre « vite et bien ». Ce faisant, l’hôte endosse tour à tour les rôles de marketeur, d’agent immobilier et, parfois, d’opérateur touristique, en scénarisant son logement pour inspirer confiance, justifier les prix et se démarquer de la concurrence.

De ce point de vue, les annonces Airbnb constituent un matériau empirique de premier ordre pour étudier cette fabrique discursive de l’hospitalité.

Le titre, premier élément lu

Le parcours des utilisateurs sur l’application est clair : les voyageurs commencent par l’annonce – ils lisent le titre, parcourent les photos puis vérifient la localisation sur la carte – et ne consultent le profil de l’hôte qu’ensuite, pour confirmer leur choix ou poser une question. Le titre de l’annonce condense ainsi en quelques mots la promesse du bien – et de l’expérience – proposée : il doit situer, qualifier et, si possible, distinguer.

Dans ce cadre, trois leviers dominent alors :

(1) L’emplacement, assorti d’un jugement de valeur subjectif : à propos du quartier, la proximité d’un (ou plusieurs) lieu repère, l’accès aux transports en commun (tram/gare), la possibilité de stationner son véhicule. Voici plusieurs exemples :

« 1 min pont de Pierre et Porte de Bourgogne » ;

« Hyper centre, rue de la Merci » ;

« Bordeaux centre-ville et parking ».

(2) La « qualité » intrinsèque du logement (type, surface, agencement, esthétique) :

« Magnifique appartement en pierre + cour privative » ;

« Vue sur les façades du 18e » ;

« Échoppe typique bordelaise ».

(3) Les équipements dits « rares » :

« Jacuzzi privatif » ;

« Profitez du toit-terrasse » ;

« Studio | wifi | garage | BBQ ».

Certains loueurs mixent les trois leviers dans des annonces cumulatives :

« Bel appartement avec parking en hypercentre » ;

« Charme, proximité tram, lit king size, plancha » ;

« Dans l’hypercentre – clim’ + douche à l’italienne ».

Lors d’un entretien, mené à Bordeaux en 2023, Romain, hôte, résume sa stratégie :

« J’ai écrit un titre qui pète puis mis une dizaine de photos sympas… c’est comme sur Tinder, mais avec les appartements. »

Laurie raconte quant à elle avoir revu titre, photos et descriptif, avec l’aide de ChatGPT, pour gagner en visibilité :

« Au départ, j’avais écrit un titre bateau, du style “Logement Bordeaux”, mais ça ne marchait pas trop. Tout n’était pas lié au titre, bien sûr, mais cela a sûrement renforcé mon invisibilisation. J’ai décidé de changer ma façon de faire, en modifiant le titre, les photos, le texte, les disponibilités… Je me suis appuyée sur ChatGPT et depuis c’est beaucoup mieux. »

Le titre actuel de son annonce – « Appartement cosy dans l’hypercentre de Bordeaux » – exemplifie la mobilisation des leviers d’emplacement et de qualité intrinsèque du logement.

« Faites de belles photos ! » : l’image qui précède l’usage

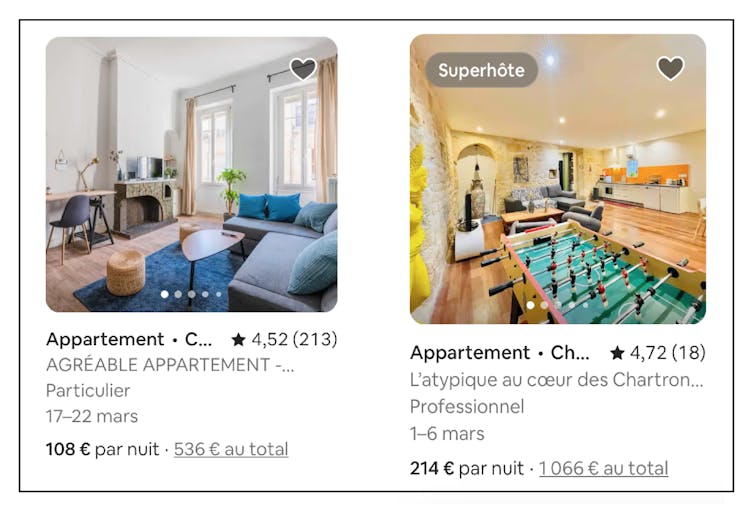

Airbnb incite explicitement à publier de nombreuses photos de qualité. La « photo d’accroche » – première image visible dans les résultats et en tête de l’annonce – a pour rôle d’attirer le clic et de servir de preuve visuelle à la promesse formulée dans le titre. Elle montre un intérieur impeccable – une « scène » – débarrassé des traces du quotidien, avec des configurations et une décoration standardisés, au point de faire exister un chez-soi idéal plutôt qu’un logement vécu.

La frontière public/privé, déjà travaillée par les catalogues d’ameublement et la presse déco, est ici déplacée : l’exhibition n’est plus seulement esthétique, elle est monétisée, géolocalisée, évaluée et orientée par l’algorithme – jusqu’à organiser l’entrée d’inconnus dans le chez-soi.

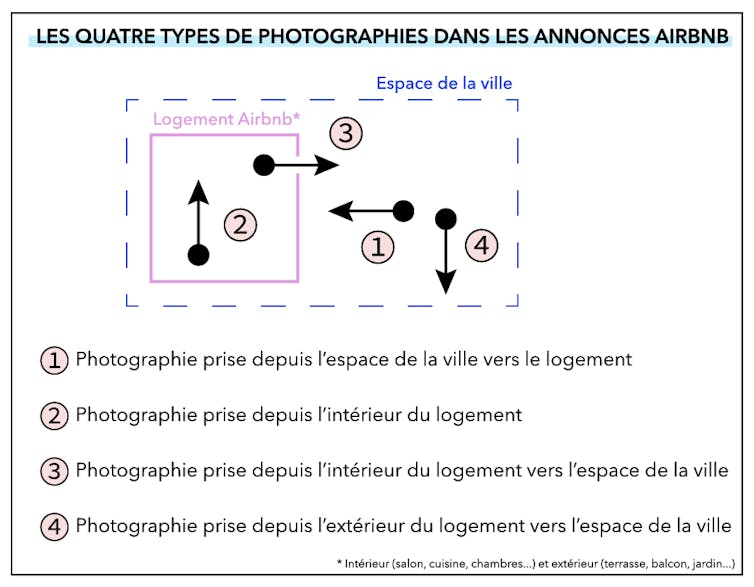

Quatre cadrages dominent pour la photo d’accroche :

(1) Le logement vu de l’extérieur (façade, porte, allée, parfois depuis un point haut, etc.).

(2) L’intérieur du logement : une pièce ou un équipement (salon, cuisine, jacuzzi, piscine, etc.).

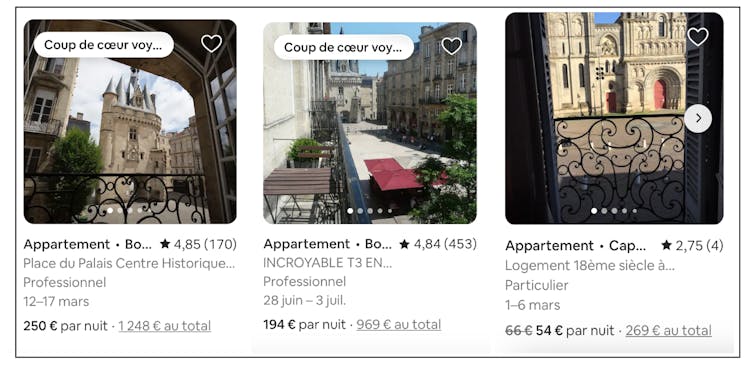

(3) L’extérieur cadré depuis l’intérieur : vue à travers une fenêtre, une terrasse, un jardin, etc.

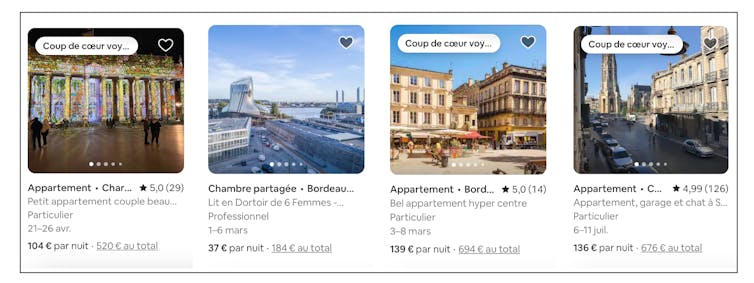

(4) L’extérieur du logement (paysage urbain, monument emblématique, plaque de rue, etc.) – quand l’environnement « vend » aussi bien ou mieux que l’intérieur.

À Bordeaux intra-muros, l’immense majorité des annonces montrent d’abord un intérieur – la plupart des logements loués sont en effet des appartements sans balcon ni jardin. Dans les quartiers d’échoppes – petites maisons mitoyennes en pierre du XIXe siècle, typiques de Bordeaux, souvent avec une cour ou un jardin étroit –, ou dans la première couronne, on voit davantage d’images d’extérieurs (jardin, terrasse, piscine, coin plancha).

Au-delà du cadrage, les choix du moment de la journée et de la lumière, de l’angle, des retouches et, parfois, le recours à un photographe professionnel (préconisé par Airbnb) relèvent d’une stratégie : capitaliser sur l’atout principal du logement, masquer ses faiblesses, et faire coïncider l’image avec le récit de l’annonce, quitte à parfois assumer des écarts entre les photographies et la réalité.

Décrire l’hébergement : trois options narratives

Sur le plan textuel, dans la rubrique « À propos de ce logement », les hôtes mêlent librement récit, mode d’emploi et conseils. Malgré l’hétérogénéité des textes, trois options récurrentes structurent la description :

(1) Le logement comme point de chute : une base de séjour depuis laquelle rayonner facilement dans la ville. Le descriptif détaille alors l’emplacement (temps de marche, lignes de tram, monuments, marchés, lieux de sortie, écosystème culturel).

(2) Le logement comme destination en soi : esthétique, confort et équipements « rares » font du lieu une attraction liée à une activité (se reposer, se ressourcer, se détendre, profiter).

(3) Le mélange : bon emplacement et qualités intrinsèques du logement. C’est l’option la plus répandue.

Plusieurs extraits d’entretiens avec des loueurs illustrent l’alternance de ces trois options narratives :

« Mon appartement a un énorme avantage : sa localisation dans le cœur de ville. Je joue donc cette carte à fond… Le titre convainc les voyageurs qu’ils sont au bon endroit, l’appartement est facile d’accès, avec une vue imprenable sur la Grosse Cloche. Les touristes sont à 7 min à pied de (la place touristique de) Pey-Berland, à 10 min du Grand-Théâtre. Bordeaux est une ville à taille humaine, vous pouvez pratiquement tout faire à pied, revenir déjeuner à l’appartement, faire la sieste et repartir vous promener l’après-midi. » – Ayron, hôte bordelais.

« Nous sommes relativement loin du centre-ville (10 min à vélo), alors il nous a fallu mettre la lumière sur d’autres aspects que l’emplacement, notamment le côté “sympa” du quartier, la bonne ambiance, le voisinage, les commerces présents, le calme, la végétation surtout au printemps. […] Le barbecue et la terrasse permettent de faire des repas entre amis, d’accueillir d’autres invités que les seuls locataires, de se sentir chez soi mais ailleurs que chez soi. Nous avons beaucoup insisté sur cela dans l’annonce. » – Julie, hôtesse bordelaise.

Ces choix narratifs se forgent avec l’expérience : au fil des séjours et des retours, les hôtes ajustent leur discours aux attentes et aux profils (couples, familles, professionnels) et transforment la description en positionnement d’usage – séjour urbain à pied, halte familiale, retraite-détente, déplacement pro – qui oriente les attentes. En un mot : ils s’adaptent.

Construire un récit. Quand l’hôte devient opérateur touristique

Certains hôtes ne se contentent pas de décrire, mais racontent carrément un séjour possible. Dans la pratique, ce récit dépasse l’application. Dans le logement, on trouve un livret d’accueil ou un guide maison (imprimé ou en QR code), des cartes annotées, des affichettes « À savoir » ; en amont et pendant le séjour, des messages complètent l’ensemble. Ce dispositif cadre l’usage du logement et outille la découverte, en proposant par exemple des bons plans selon la météo, des itinéraires ou des repères dans le quartier.

Chez les plus investis, le récit dépasse même l’hébergement. Ils proposent des balades thématiques, rejoignent des réseaux de greeters – des habitants bénévoles qui font découvrir gratuitement leur quartier aux visiteurs – et adoptent plus largement une posture d’« aiguilleur » au fil des échanges. La plateforme encourage par ailleurs cette scénographie, en décernant des « badges » à certains propriétaires et en valorisant l’entraide entre loueurs et locataires.

Dans mon analyse de 600 commentaires laissés par des voyageurs sur 20 annonces bordelaises, entre 2019 et 2023, la reconnaissance explicite du rôle d’« opérateur touristique » de l’hôte reste minoritaire (env. 150 occurrences, dont env. 70 clairement formulées). Ce travail narratif aide certains hôtes à se distinguer, mais il n’est pas systématiquement relevé par les voyageurs dans leurs avis.

Stratégies d’emplacement vs déterminisme locatif

Des hôtes en position défavorable – éloignés des centres urbains et des pôles touristiques, ou proposant un logement qui n’est pas spécialement remarquable – renversent la contrainte grâce au récit de leur annonce. Ils ciblent les bons publics, reconfigurent leur récit (« accès voiture », « proximité rocade », « calme », « jardin », « piscine », « stationnement »), ou misent tout sur l’environnement, en détaillant par exemple les bars à proximité et l’histoire du quartier.

La maîtrise de « compétences spatiales » s’avère ici décisive. Par cette expression, j’entends la capacité à situer finement le logement (temps de marche, transports, accès), à rendre son accessibilité lisible en termes de repères concrets, puis à le relier à des usages (courses, culture, promenades) en changeant d’échelle selon le public. Maîtriser ces compétences – situer, rendre lisible, relier – est décisif pour transformer un simple point sur la carte en séjour désirable.

Dans le prolongement de ces stratégies de distinction, le prix traduit la mise en scène décrite plus haut : il aligne la promesse (titre, photos, récit) avec un segment de clientèle. Bas, il signale l’opportunité et déclenche les premières réservations/avis ; haut, il marque la qualité et filtre la demande.

Dans les faits, les hôtes prennent en compte un ensemble de variables d’ajustement (saisonnalité, week-end/semaine, remises de dernière minute, minimum de nuits, événements) et aiguillent leurs indicateurs de performance (taux d’occupation, rythme des réservations, avis) pour remonter dans les résultats de l’application ou se spécialiser sur un public précis.

Les annonces Airbnb, un observatoire des tensions économiques autour du logement

Dans une métropole comme Bordeaux, où l’accès au logement est dit « tendu », la tarification ouvre un enjeu central : l’arbitrage entre courte et longue durée. Quand le rendement attendu et la flexibilité perçue sont supérieurs en meublé touristique, des propriétaires basculent vers la courte durée, surtout dans les quartiers les plus demandés, avec à la clé une rareté accrue de l’offre longue durée et, indirectement, une pression sur les loyers. D’où la question décisive : que produisent, quartier par quartier, ces arbitrages tarifaires sur l’offre disponible et sur les prix – et que peuvent les dispositifs de régulation pour y répondre ?

La Métropole a déjà mis en place un arsenal de mesures : enregistrement obligatoire avec numéro à afficher, changement d’usage assorti d’une compensation à payer, plafonds de nuitées pour les résidences principales, contrôles et amendes administratives, ainsi que des obligations de partage de données imposées aux plateformes.

L’étude des annonces Airbnb est utile pour documenter et évaluer ces politiques : elle permet de cartographier les concentrations de meublés de tourisme par quartier, d’identifier les caractéristiques signalant des usages problématiques de la plateforme (location de logements entiers, multiannonces, « arrivée autonome » avec une boîte à clés, recours à des conciergeries), de repérer des signaux de professionnalisation, de suivre les évolutions avant/après règlementation, enfin de relier ces indicateurs aux tensions locales (offre disponible, niveaux de loyers). Autrement dit, les annonces ne sont pas seulement un discours : elles forment un observatoire de l’hospitalité et un baromètre spatial précieux pour ajuster la régulation, quartier par quartier.

Victor Piganiol ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.10.2025 à 15:33

Anatomie des hommes forts : pourquoi les politiques mettent-ils en scène leur musculature ?

François Hourmant, Professeur de science politique, Université d’Angers

Texte intégral (2028 mots)

Alors que, depuis plusieurs années, les jeunes s’inscrivent en masse dans les salles de sport, leur obsession pour le muscle semble avoir gagné une autre catégorie de population : les responsables politiques. Mais pourquoi donc vouloir « pousser de la fonte » lorsqu’on tutoie déjà les cimes du pouvoir ?

« Emmanuel Macron dégaine les abdos » : sous ce titre, une photo montre le président français torse nu, doté de « tablettes de chocolat ». D’abord publiée sur X, avant d’être reprise par Closer, elle a été prise à la veille de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska le 15 août, alors qu’Emmanuel Macron s’adonnait aux joies balnéaires à Brégançon (Var).

Deux ans plus tôt, la photographe officielle l’Élysée Soazig de La Moissonière postait sur Instagram les photos du président en boxeur, visage ridé par l’effort, biceps saillants et sueur perlant. Dieu du ring, « Rocky Macron » imitait Poutine, que l’on vit naguère exposer avec complaisance les attributs d’une virilité offensive.

Rivalité mimétique et « masculinité agonistique »

La séquence témoignait de cette rivalité mimétique opposant Poutine à Macron, qualifié de « coq en pâte » ou « trouillard zoologique » par Dmitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Elle surlignait de façon métaphorique la volonté de rendre coup pour coup.

Symbole de la combativité, de la pugnacité et de l’endurance, mais aussi de l’efficacité et de la maîtrise de soi la boxe stylisait, autant que les déclarations du président français, le « combat de chefs ». Posant en héraut des démocraties libérales contre l’autoritarisme russe, Macron empruntait pourtant l’hexis corporelle hypertrophiée des leaders autocratiques du XXe siècle. Cet étalage de muscles et de sueur était évidemment plus inattendu chez un ancien énarque, banquier d’affaires devenu président de la République que chez un ancien officier du KGB.

Le muscle-spectacle

Mais pour singulières qu’elles paraissent, ces photos font aussi écho à bien d’autres clichés. De Jordan Bardella publiant sur TikTok ses séances de « muscu », à Olivier Véran, adepte, comme Édouard Philippe, Manuel Valls, Valérie Pécresse ou Rachida Dati, de la boxe, et exhibant son biceps au moment du Covid, en passant par Louis Sarkozy, fan de MMA et de jiu-jitsu, ou encore Ian Brossat déclinant l’importance de ses séances quotidiennes sur les bancs de musculation, difficile d’échapper à cette exposition complaisante de muscles. Ce corps ciselé est non seulement érigé en nouvel étalon de la beauté masculine en politique, mais aussi en improbable vecteur de communication et de légitimation.

Et la France n’est pas la seule à succomber à ce muscle-spectacle. Le « challenge de Pete et Bobby », au cours duquel l’actuel ministre de la santé des États-Unis, Robert Jr. Kennedy, a mis au défi le ministre de la défense Pete Hegseth d’effectuer 50 tractions et 100 pompes en moins de dix minutes, a enflammé les réseaux sociaux, consacrant l’avènement d’une culture visuelle du muscle dans les démocraties contemporaines. Si le sport est depuis longtemps une « passion américaine », la croisade du muscle et de la santé a pris néanmoins ces derniers temps un tournant spectaculaire à visée politique et idéologique.

Management des corps et triomphe de la volonté

Longtemps forclos du champ politique démocratique, les muscles s’exposent donc désormais. Ce culte inquiet du moi et cette culture profane du corps indexe un storytelling aussi bien huilé que les muscles exhibés. Dans son discours prononcé au Pentagone, le 30 septembre 2025, devant plusieurs centaines d’officiers de l’armée des États-Unis, Pete Hegseth stigmatisait ainsi « les mecs en robe », les barbes et cheveux longs, dénonçait les « troupes obèses » et « l’hypersensibilité » ou encore le « hot yoga ». L’heure est bien à la fermeté et à la puissance, au lisse et au glabre, pour façonner de nouveaux « warriors ». Et d’en appeler au rétablissement de la « formation de base » telle qu’elle devrait être à ses yeux : « Effrayante, difficile et disciplinée. »

Exit donc ceux qu’il nomme avec mépris les « débris woke » ; exit les « hommes faibles qui ne seront pas qualifiés », selon son expression. Ainsi se décline le nouveau management ultralibéral des corps dans lequel chacun devient gestionnaire de son apparence dans une recherche individualiste de la réussite, entre dépassement de soi et « triomphe de la volonté ». Le muscle est devenu une ressource et le corps un capital qu’il convient de faire fructifier.

Célébration apollinienne et culte de la performance

Les photographies de ces performers politiques fixent les contours de ces nouveaux corps médiatiques. Elles redéfinissent les canons de la beauté masculine où la séduction de la plastique sculptée se conjugue aux règles de l’ascèse, sur fond d’héroïsation. Car ces corps glorieux sont des corps épurés et dégraissés de tout amas adipeux par l’effort endurant, et non par la magie de Photoshop qui permit d’effacer les bourrelets de Nicolas Sarkozy en vacances à Wolfeboro (Nouvelle-Angleterre, chez le président Bush, ndlr).

Label de vigueur et de force, le muscle est aussi synonyme de santé physique et morale. Il signifie hygiénisme, vitalisme et déni du vieillissement. Il participe d’une nouvelle grammaire des apparences et reconfigure les normes de la masculinité en politique, entre célébration apollinienne et culte de la performance.

Ces pratiques infléchissent aussi les représentations de l’affrontement politique. La joute des apparences rivalise avec celle des discours. Chez les hommes politiques, la culture visuelle étend son empire et promeut une rhétorique qui n’est plus seulement discursive et esthétique mais aussi plastique. La politique tend à devenir de plus en plus athlétique et diététique. Le pouvoir et son exercice réclament des hommes forts, des gladiateurs postmodernes n’hésitant parfois pas, comme au Brésil, à régler leurs différends dans les cages de MMA.

Splendeur et misère d’une virilité hégémonique

Ce sacre de la sueur et de la violence contre le « cercle de la raison », ravive avec acuité un vieil imaginaire : celui associant le pouvoir à la virilité, et celle-ci à la masculinité hégémonique.

À la « virilité privilège », celle des élites bourgeoises et politiques, véhiculant des valeurs de tempérance, de droiture, de responsabilité, ces nouvelles incarnations renvoient davantage à la « virilité ressource ». Celle-ci, longtemps plébiscitée par les outsiders, était l’apanage des leaders populistes, fondée sur une rhétorique du parler-vrai, sur une simplicité/proximité affichée avec les électeurs ainsi que sur une agressivité à la fois verbale et corporelle qui a connu, avec les poignées de mains virilistes de Donald Trump, un indiscutable regain.

Cette virilité fait écho au succès rencontré par les nouvelles pratiques sportives où « la fabrique du muscle » participe de la construction identitaire de soi dans un monde incertain. Elle trouve également une visibilité et une amplification sur les réseaux sociaux. La manosphère s’est faite la porte-voix de ces pratiques. Elle promeut un discours antiféministe associant conseils en développement personnels et de remise en forme a un discours intransigeant sur la masculinité traditionnelle. Pour les influenceurs masculinistes comme Andrew Tate, ancien champion de kickboxing, la « revirilisation » par la célébration narcissique de la musculature est une promesse de salut et de réussite sociale, professionnelle et personnelle.

Difficile de ne pas voir dans cette exaltation du muscle-roi une sur-virilisation compensatoire, le symptôme d’une inquiétude face à la redéfinition des rôles sexués, un backlash face aux revendications féministes post-#MeToo voire même une « surenchère phallique » que pointait déjà l’anthropologue Jean-Jacques Courtine à propos des body builders, ces « stakhanovistes du narcissisme » en qui il voyait « le travail de deuil dénié, la nostalgie travestie d’une très ancienne représentation de la puissance masculine. »

Désymbolisation et érotisation

Ces pratiques s’inscrivent dans des stratégies de présentation de soi où l’exposition des musculatures redéfinit les façades et les identités. Si cette corporalité du politique n’est pas neuve – pensons à Mussolini paradant torse nu –, elle révèle l’existence d’une nouvelle configuration politique dans laquelle la légitimité se construit largement dans et par l’écart à la norme, par une corporéité exhibée, performée et médiatisée, plus spécifiquement plébiscitée par les leaders de droite dans le champ politique.

Pendant longtemps, présidents et compétiteurs ont été prisonniers de la fonction et à ce titre (auto)contraints par le rôle. Ils étaient obligés de se conformer à l’imaginaire de hauteur et de solennité qu’attestait le paradigme du président lettré. Les photos de ces corps façonnés inaugurent un nouveau régime d’incarnation. S’ils attestent une indéniable désymbolisation, ils mettent aussi en jeu une forme exacerbée d’érotisation du politique, entre exhibitionnisme et voyeurisme, où la pulsion scopique est congruente avec celle des réseaux sociaux.

François Hourmant ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.10.2025 à 15:10

Vie chère dans les outre-mer : pourquoi l’interdiction des exclusivités d’importation est une fausse bonne idée

Florent Venayre, Professeur des universités en sciences économiques, Université de la Polynésie Française

Christian Montet, Professeur émérite de sciences économiques, Université de la Polynésie Française

Texte intégral (1880 mots)

Contre la vie chère dans les territoires français ultra-marins, la loi Lurel interdit les contrats exclusifs de distribution entre une entreprise hexagonale exportatrice de produits et un importateur-distributeur situé dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer. Avec quelles réussites ?

En 2009, les « États généraux de l’outre-mer » font de la vie chère une priorité nationale. Trois ans plus tard, la loi Lurel instaure une mesure radicale : l’interdiction automatique – appelée « per se » – des droits exclusifs d’importation… sans avoir à prouver qu’ils sont anticoncurrentiels.

Présentée comme un outil pour briser des situations de monopole et faire baisser les prix, cette loi consiste à mettre fin à la possibilité, pour une marque, de confier à un seul importateur la distribution de ses produits dans un territoire ultra-marin. Un choix souvent adopté par les producteurs en outre-mer, puisque approvisionner ces îles au moyen de plusieurs importateurs peut multiplier de facto les coûts.

Applicable dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer (DROM-COM) – mais pas dans l’Hexagone –, elle inspire des législations similaires en Nouvelle-Calédonie et, un temps, en Polynésie française.

Notre analyse, fondée sur l’examen de douze années d’application de cette loi, montre que cette singularité française est injustifiée sur le plan économique. Elle génère en réalité des inefficacités qui vont à l’encontre de l’objectif affiché de compétitivité et de baisse des prix pour les consommateurs ultramarins.

Pratiques anticoncurrentielles verticales et horizontales

L’approche des droits exclusifs d’importation fait figure d’exception dans le paysage antitrust mondial. Partout ailleurs, les exclusivités territoriales sont analysées au cas par cas selon la « règle de raison » qui évalue leurs effets proconcurrentiels et anticoncurrentiels.

En droit de la concurrence, le recours à l’interdiction per se est réservé aux pratiques dont les effets anticoncurrentiels sont quasi certains, et les effets bénéfiques quasi nuls. Il s’agit notamment des ententes conclues sur les prix entre entreprises concurrentes d’un même marché, ou entente horizontale.

Pour les accords concertés entre entreprises opérant à différents niveaux de la chaîne de production ou de distribution, ou entente verticale, la pensée économique a au contraire généralisé le recours à la règle de raison. Par exemple, les cosmétiques de luxe sont commercialisés en choisissant les distributeurs. Cette restriction verticale garantit aux parfumeurs la préservation de leur image de luxe.

Interdiction sans justification solide

L’interdiction des droits exclusifs d’importation ultra-marine a été décidée sans que la preuve de leur nocivité systématique n’ait été apportée. Aucune étude n’a démontré qu’elles avaient des effets globalement négatifs.

La loi prévoit théoriquement une exemption si une entreprise démontre les bénéfices économiques de l’exclusivité et le partage équitable des profits avec le consommateur. Dans les faits, cette démonstration s’avère impossible à réaliser, transformant cette présomption réfragable (qui peut être renversée par la preuve contraire) en une interdiction pure et dure. Aucune entreprise n’y est jamais parvenue, comme l’a encore confirmé une récente affaire concernant l’importation de champagne aux Antilles-Guyane.

Trois idées reçues qui brouillent le débat

Cette interdiction s’est construite sur une perception souvent erronée de la réalité des marchés ultramarins.

Notion abusive de « monopole »

Qualifier l’importateur exclusif d’une marque de « monopole » est économiquement incorrect et sémantiquement connoté. Un agent qui représente une marque sur un territoire n’en retire pas pour autant de façon automatique un pouvoir excessif sur le marché du produit en question. Il fournit un service de commercialisation et participe de facto à la concurrence avec les autres marques.

Cette situation n’est pas différente de celle d’un industriel comme Nestlé, qui implante sa propre filiale de distribution locale en outre-mer. Le groupe agroalimentaire suisse commercialise seul ses produits, c’est-à-dire qu’il procède lui-même à l’importation de ses produits dans les outre-mer et les revend ensuite aux distributeurs de détail (ce que l’on appelle le circuit intégré). Il n’est donc pas considéré comme un importateur exclusif, puisque cette logistique est réalisée au sein du groupe.

Pour la loi Lurel, ce circuit de distribution est légal. En revanche, une société qui, plutôt que d’implanter un représentant local, contracte avec une autre société (l’importateur exclusif) pour la commercialisation de son produit, se trouve à l’inverse sanctionnable.

Annihilation supposée de la concurrence intramarque

L’idée que l’exclusivité au stade grossiste tue toute concurrence entre détaillants pour les ventes de la même marque est contredite par les faits. En Polynésie française, on observe pour des produits très populaires, comme le Nutella, des écarts de prix allant jusqu’à 80 % entre différents détaillants ! Cela prouve une concurrence intramarque vive au niveau du détail, les commerces étant libres de fixer leurs prix.

L’exclusivité d’importation ne concerne généralement que le stade grossiste (et encore est-elle limitée par le recours possible aux centrales d’achat) et n’empêche pas la concurrence entre les nombreux points de vente.

Faiblesse présumée de la concurrence entre les marques

Il est souvent postulé que les marchés ultramarins, oligopolistiques, sont caractérisés par une faible concurrence intermarques. Si cela peut être vrai pour quelques produits particuliers, ce n’est pas le cas général. Dans les affaires sanctionnées, comme celle précitée du champagne, les autorités ont elles-mêmes reconnu l’existence d’une vive concurrence entre les marques.

Bilan coût-avantage négatif

L'interdiction per se des droits exclusifs d'importation génère plus de coûts que de bénéfices.

Les agents commerciaux des marques peuvent proposer dans les économies insulaires éloignées des services complémentaires qui évitent aux distributeurs de détail de les prendre en charge. Par exemple, ils assurent la logistique complexe – transport maritime, dédouanement, stockage –, ou adaptent les produits aux marchés locaux. La suppression de leur rôle risque de fragmenter les commandes, privant les distributeurs de remises sur volume.

À lire aussi : Martinique : contre la vie chère, un collectif atypique

Si un distributeur peut bénéficier d’une exclusivité, il pourra plus facilement promouvoir sa marque. À l’inverse, interdire les exclusivités peut décourager l’entrée de nouvelles marques, et finalement restreindre le choix du consommateur. Les centrales d’achat métropolitaines, souvent présentées comme une alternative efficiente, opèrent une sélection de produits qui n’est pas toujours adaptée aux goûts et besoins locaux.

La mise en conformité est coûteuse et complexe pour les entreprises. La pratique des appels d’offres mis en place tous les deux ans pour choisir un importateur, encouragée par l’Autorité de la concurrence, précarise les relations fournisseurs/distributeurs et désincite à l’investissement à long terme. Après douze ans, aucun effet positif significatif sur le niveau général des prix n’a été documenté.

Pour un retour à la (règle de) raison

La décision politique de l’interdiction per se des exclusivités d’importation dans les outre-mer, ou loi Lurel, est une exception française, dont les fondements économiques sont fragiles et les résultats concrets décevants. Ni soutenue par les faits ni alignée sur les meilleures pratiques internationales, elle semble moins corriger des abus systématiques que créer de nouvelles inefficacités.

Plutôt que de renforcer une réglementation automatique et contre-productive, il serait plus judicieux de revenir à l’application de la règle de raison. Cela permettrait aux autorités de concurrence locales, qui en ont la capacité, de cibler leurs interventions sur les cas où des exclusivités auraient effectivement des effets anticoncurrentiels avérés, tout en préservant les nombreux avantages qu’elles procurent.

La lutte contre la vie chère mérite mieux que des solutions simplistes et idéologiques ; elle exige une analyse pragmatique et nuancée de la réalité économique des outre-mer. D’autres effets potentiels sur les prix devraient être étudiés : structure des coûts d’approche, impact de la lourdeur des réglementations, régulation inefficace des monopoles naturels, fiscalité douanière, mesures de protection des marchés, etc.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

19.10.2025 à 15:45

Ce que les données numériques disent de nous et du monde

Emmanuel Didier, Sociologue, directeur de recherche CNRS, École normale supérieure (ENS) – PSL

Texte intégral (2382 mots)

Loin de permettre l’omniscience quant à la vie des individus, les données numériques n’offrent qu’un point de vue sur le social. Elles ressemblent en cela aux méthodes statistiques qui les ont précédées, et s’inscrivent dans une histoire longue de la collecte de connaissances sur les populations.

Les traces que nous laissons lorsque nous naviguons sur Internet – nos données numériques – disent beaucoup de nous. Nous avons même souvent l’impression que les spécialistes de la science des données, en les récupérant et en les assemblant, peuvent finir par tout savoir de nous. Cette prétention à l’omniscience de leur part peut être effrayante pour certains, ou au contraire fascinante pour d’autres.

Pourtant, la science des données n’offre qu’un point de vue sur le social, et comme tout point de vue, elle laisse aussi un grand nombre de choses hors champ. Mais alors, que dévoile la science des données ? Qu’est-ce qui lui échappe ?

Une bonne méthode pour répondre à cette question est de comparer la science des données à d’autres méthodes statistiques plus anciennes dont elle découle et qui, comme elle, donnaient en leur temps un point de vue sur la population. La définition et la comparaison de ces méthodes permet de définir ce que chacune voit, et ce qui lui échappe.

Construire l’État par le recensement

Le recensement de la population est vieux comme la Bible. Dès le livre des Nombres, Dieu commande à Moïse : « Faites le dénombrement de toute la communauté des fils d’Israël par clans, par familles, en comptant nommément tous les hommes, un par un. Tous ceux qui ont vingt ans et plus, ceux qui, en Israël, sont aptes à rejoindre l’armée, toi et Aaron, vous les recenserez par formations de combat. » (NB 1, 2-3). Le recensement sert ici à construire l’armée d’un collectif. Pour le dire de façon moins belliqueuse et plus contemporaine, il participe à la construction de la force de l’État.

L’usage purement militaire est devenu très vite aussi fiscal, le recensement servant à préparer l’impôt, qui n’est qu’un autre aspect de la force de l’État. La Bible donne également les éléments techniques minimaux de cette opération : pour connaître ses propres forces, l’État définit une communauté, et investit une entité spécifique (ici Moïse et Aaron ; aujourd’hui les instituts nationaux de statistique) de la tâche de compter, exhaustivement et sans répétition, les individus membres de cette communauté. Ainsi, le recensement permet de mesurer la force d’une nation, et de construire la souveraineté nationale.

Cela n’empêche pas certains acteurs de biaiser le décompte – à chaque méthode statistique sa forme de déviance. Les histoires de fermes et de fermiers tentant d’échapper au recensement (par crainte de l’impôt ou de la conscription) sont nombreuses ; de même l’entité qui décompte peut fictivement favoriser tel ou tel sous-ensemble contre un autre. Ainsi, le président américain Donald Trump a tenté lors de son premier mandat d’interdire de compter les étrangers en situation irrégulière lors du recensement de 2020. Ce biais statistique aurait renforcé les états républicains où les étrangers sont peu nombreux, et affaibli les états démocrates, où davantage d’entre eux sont présents, le nombre de représentants à la Chambre basse du Congrès américain dépendant du poids démographique d’un état donné. La Cour suprême avait fini par s’opposer à cette mesure.

La précision du recensement engendre par ailleurs une très grande lourdeur dans son organisation. Pour obtenir des données sur des évolutions rapides, comme celles des volumes de marchandises échangés annuellement sur un marché par exemple, il est ainsi complètement inopérant.

Les « correspondants volontaires », les yeux de l’État sur l’économie

Au XIXe siècle, la méthode des correspondants volontaires a été mise au point et utilisée dans le monde entier pour stabiliser les marchés, d’abord agricoles – ceux-ci étant à l’époque les plus importants. Cette méthode reposait sur le constat que les conditions concrètes des travailleurs engendraient ce que l’on appelle aujourd’hui une asymétrie d’information. En effet, le travail de production du paysan l’attache à sa ferme dans laquelle il passe le plus clair de son temps. Au contraire, l’acheteur de produits agricoles se déplace d’exploitation en exploitation pour récupérer les produits. De ce fait, le second se construit une vision bien plus générale de l’état de la production que le premier, qu’il peut mobiliser à son avantage dans les négociations avec les agriculteurs.

Pour que le marché soit plus équitable, il devient ainsi nécessaire de calculer une estimation objective des productions, les prix dépendant des volumes mis en vente. La plupart des États occidentaux ont pris sur eux depuis la fin du XIXe siècle de produire de telles données, qui participent d’une conception libérale de l’économie.

La méthode consistait à désigner des « correspondants volontaires », souvent des fermiers, répartis sur tout le territoire, qui menaient eux-mêmes des enquêtes locales sur la production auprès d’autres fermiers désireux de partager leurs données. Ces correspondants envoyaient leurs informations au gouvernement central, qui les agrégeaient et les rendaient publiques. L’exigence d’exhaustivité est ici remplacée par la bonne volonté des participants, qui ne sont pas représentatifs mais plutôt des « représentants » des autres agriculteurs, motivés à défendre les intérêts de leur profession à l’aide des informations partagées. Cette méthode permet à l’État de « voir » les marchés.

La déviance repose ici sur le fait que les participants sont incités à sous-déclarer leur production : cela tend en effet à faire augmenter les prix – un biais que doit nécessairement redresser l’État, qui agit alors en commissaire-priseur central, fixant les prix de référence.

Cette méthode a perdu son prestige lors de la grande dépression des années 1930. Les longues files de chômeurs, les fermes abandonnées, les suicides de banquiers montraient bien que la seule stabilisation des marchés était inefficace pour retrouver le bon fonctionnement de l’économie. La clairvoyance du New Deal aux États-Unis fut de comprendre qu’il fallait que l’État intervienne plus directement dans l’économie, en offrant du travail aux ouvriers et employés. L’objectif était d’empêcher que ceux-ci ne se laissent dépérir, tant économiquement que moralement, selon la conception du travail majoritaire à l’époque. Mais comment savoir quel projet lancer pour obtenir un impact maximal ?

Quand les sondages guident le bras de l’État

C’est pour répondre à cette question qu’ont été développés les sondages représentatifs. Cette méthode permet d’identifier rapidement et sur des territoires flexibles des corrélations entre ce que l’on appelle des « variables explicatives » et des « variables à expliquer ». Pour pouvoir collecter de l’information avec encore plus de souplesse, les statisticiens ont inventé le principe des échantillons représentatifs : de petite taille, ceux-ci « représentent » cependant en proportion la population entière, dans ses caractéristiques socio-économiques. L’exemple paradigmatique est celui de la mesure du chômage, qui aujourd’hui encore est effectuée de cette façon.

Ici, les individus étudiés dans l’échantillon ne sont pas pensés comme des agents actifs luttant pour se défendre, à l’image de ce qui pouvait se produire dans la méthode des « correspondants volontaires », mais comme des sujets passifs, subissant les forces adverses de la société et bénéficiant des politiques de l’État-providence. Ce que permettent de voir les sondages, ce sont ainsi les déterminants des problèmes socio-économiques – qui échappent aux deux méthodes précédentes.

Cette méthode peut également être pervertie par une déviance : vue à travers les sondages, la population est réduite à une masse susceptible d’être manipulée, ce que dénonçait le sociologue C. Wright Mills. Cette accusation est d’ailleurs toujours portée à l’encontre des sondages préélectoraux, supposés « orienter » le résultat du vote.

Les données numériques, un portrait fidèle des individus ?

Qu’en est-il des données numériques ? Que capturent-elles exactement ? Comme elles sont beaucoup plus récentes, il est plus difficile de l’identifier. Pourtant, on peut déjà lister ce qui leur échappe. Notons d’abord que ces données ne relèvent pas du champ de l’État, comme les précédentes méthodes, mais revêtent un caractère global, puisqu’elles dépassent aisément les frontières. Elles ne sont pas non plus exhaustives, au sens où l’on ne sait pas exactement qui intervient sur la toile et qui « s’abstient ».

On peut aller plus loin, en posant que les données numériques ne sont habituellement pas représentatives de quelque entité que ce soit puisqu’en général il n’y a ni sélection par tirage au sort des participants, ni entité commune dont ils feraient partie et qu’ils pourraient représenter. Les caractéristiques techniques des données numériques les rendent donc par essence incapables de rien voir exhaustivement, ni même de façon représentative.

Si l’on prend l’exemple des réseaux sociaux, certaines personnes peuvent avoir plusieurs comptes, d’autres être complètement absentes, tandis qu’une proportion des comptes ne représente pas des individus, mais des entreprises ou des administrations, par exemple. Lorsqu’on étudie des données numériques, on se trouve ainsi souvent devant de très grosses bases de données, sans savoir à quoi elles se rapportent exactement. Autrement dit, contrairement aux autres méthodes, on ne sait pas ce qu’on mesure avec ces données : elles constituent simplement une agglomération de points d’information sans « question » à laquelle on chercherait à répondre.

Les données numériques impliquent certes, comme dans le cas des correspondants volontaires, un certain degré d’engagement dans la production des données, puisqu’elles résultent de l’activité des utilisateurs. Mais ceux-ci ne souhaitent pas toujours que leurs données soient utilisées, et surtout pas contre leurs intérêts, comme ce fut le cas lors du scandale Cambridge Analytica où les données numériques ont été exploitées pour manipuler des électeurs.

Il n’y a enfin pas d’instance de contrôle de la véracité des déclarations individuelles sur les réseaux sociaux, comparable au rôle de l’administration publique dans les réseaux de correspondants volontaires ; ceci participe aux vagues de fake news auxquelles nous sommes maintenant tristement habitués.

Cela dit, comment synthétiser les caractéristiques de ce que les données permettent d’observer ? Certains chercheurs, comme le sociologue Dominique Boullier, affirment que les données numériques capturent tout ce qui se propage dans la société, comme les informations ou les rumeurs. D’autres, comme Christian Borch, insistent sur le fait que les données illustrent avant tout la tension entre le désir mimétique et le désir anti-mimétique des individus qui agissent sur les réseaux. Par cette opposition de deux désirs concurrents, le sociologue entend que chacun veut à la fois participer au grand flux des échanges numériques, donc en ce sens faire comme tout le monde, tout en se démarquant dans cette mer d’identités.

Ces deux auteurs ont en commun de retourner aux travaux fondateurs du sociologue du XIXᵉ siècle Gabriel Tarde, qui faisait de l’imitation le moteur de la société. Tarde ne tranchait cependant pas la question de savoir si cette « imitation » était une force autonome, opérant au-delà ou en deçà des individus, ou s’il s’agissait tout simplement d’une attitude humaine partagée. Une relecture comparative de cet auteur semble donc nécessaire pour mettre d’accord les deux conceptions opposées, mais sans doute réconciliables, de la part du réel que capturent les données numériques.

Cet article est proposé en partenariat avec le colloque « Les propagations, un nouveau paradigme pour les sciences sociales ? » qui s'est tenu à Cerisy (Manche), du 25 juillet au 31 juillet 2025.

Emmanuel Didier a bénéficié d'une aide de l’État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre de France 2030 portant la référence ANR-22-PESN-0004

16.10.2025 à 15:49

Pour Claude Lefort, la conflictualité est le moteur de la démocratie

Nicolas Poirier, Docteur en science politique (2009, Université Paris-Diderot) ; Habilité à diriger les recherches en philosophie contemporaine (2021, Université Paris Nanterre), Institut catholique de Paris (ICP)

Texte intégral (1832 mots)

Notre démocratie est en crise, comment la réinventer ? Suite de notre série consacrée aux philosophes et à la démocratie avec le Français Claude Lefort (1924-2010). Selon lui, la démocratie ne vise pas l’unité fusionnelle du peuple et du chef, elle est au contraire fondée sur une conflictualité constitutive et indépassable qui crée la dynamique politique.

Après avoir milité au sein du groupe de gauche révolutionnaire anti-léniniste et anti-stalinien Socialisme ou barbarie, jusqu’à la fin des années 1950, Claude Lefort (1924-2010) a cherché à repenser la démocratie comme régime politique fondé sur la conflictualité. Alors que son compagnon de lutte Cornelius Castoriadis (1922-1997) estimait qu’il fallait travailler à démocratiser le pouvoir, pour le rendre participable par tous, Lefort a imaginé une autre forme d’agir démocratique. Il s’agissait, pour lui, de contester le pouvoir en revendiquant des droits contre lui, mais sans se donner pour objectif de l’exercer, en tout cas pas directement.

La conflictualité démocratique

Ainsi, à partir de la lecture de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) et de Machiavel (1469-1527), mais aussi sous l’influence du psychanalyste Jacques Lacan (1901-1981), Lefort repense la société sur la base d’un clivage structurel. Cette idée de « division du social » lui permet de mieux cerner le phénomène politique, et d’en tirer des conséquences cruciales. En effet, lorsqu’on reconnaît la division de la société, il n’est plus possible de donner pour objectif à l’action politique le dépassement définitif de ces clivages. Ce que pouvait encore envisager le marxisme ou même, sous une autre forme, l’idéal républicain fondé sur l’existence d’un Bien commun.

De quoi est fait cet antagonisme social indépassable ? À suivre Machiavel, d’une division première entre deux humeurs : le désir des Grands de commander et d’opprimer le peuple ; le désir du peuple de n’être ni commandé ni opprimé par les Grands. Si ce conflit est originaire, c’est qu’il n’est pas assimilable à une opposition d’intérêts, dû à un partage inégal des positions sociales et des richesses, mais qu’il renvoie à une division plus fondamentale entre deux tendances constitutives de la cité. C’est la confrontation de celles-ci qui fait naître cette dynamique historique qu’est la politique.

Il ne faut donc pas le prendre comme un état de fait dommageable. Ce conflit, s’il est aussi porteur d’une menace de dissolution, forme la matrice d’une dynamique où les luttes pour la liberté et l’égalité engendrent un ordre qui se nourrit de ce désordre. Ainsi, c’est en vertu de ces tumultes que la cité romaine a pu instaurer des lois qui donnent forme à cet appétit de liberté.

Le lieu vide du pouvoir

La République française étant conçue comme « une et indivisible », l’idée de division est aujourd’hui souvent ramenée au risque de sédition. On tend parfois à assimiler le conflit à une sorte de guerre, certes larvée, qui conduirait au morcellement de la société et au communautarisme. Pour Lefort, c’est précisément en vertu de la division qui la scinde que la société est une politiquement : pour pouvoir entretenir un rapport avec l’autre, il faut être séparé de lui, ou alors on court le risque de la dérive fusionnelle.

C’est ici que le pouvoir entre en jeu : si les différentes composantes de la société tiennent ensemble, c’est grâce à la figuration symbolique qu’il opère à travers des procédures formelles ou des rituels institutionnels. L’unité existe via la référence à des lois communes. Elle n’est pas une identité figée sous la figure d’un chef inamovible qui incarnerait en sa chair le peuple, et auquel les citoyens seraient donc tenus de s’identifier. Une démocratie digne de ce nom doit refuser la représentation d’un « peuple-Un » (unité close sur elle-même en un sens ethnique, idéologique ou bien religieux) au nom duquel les dirigeants exerceraient le pouvoir sans y ménager aucun vide.

De ce point de vue, la démocratie doit se comprendre en tant que forme de société où le pouvoir ne relève pas de la transcendance religieuse mais est reconnu comme une instance inappropriable. Celle-ci dessine les contours d’un « lieu vide » à partir desquels peut se développer la vie politique.

C’est pourquoi Lefort parle de la démocratie comme du « régime de l’indétermination » : rien n’est jamais donné une fois pour toutes en termes d’institutions aussi bien que d’orientations politiques. Tout est virtuellement susceptible d’être remis en question. La conséquence la plus notable de cette indétermination radicale se trouve dans ce que Lefort nomme « la dissolution des repères de la certitude ».

La politique des droits de l’homme

À cet égard, l’idée d’un lieu vide du pouvoir signifie qu’un régime démocratique doit aménager une place pour le pouvoir qui ne soit appropriable par aucune force. On s’aperçoit vite qu’on en est encore loin : la démocratie apparaît à l’heure actuelle comme travaillée par de lourds mécanismes de captation et de confiscation oligarchique du pouvoir, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique.

Faute d’une figuration symbolique du pouvoir, les conflits empruntent actuellement des formes plus virulentes, qui peuvent donner l’impression d’une rechute dans un état de désordre permanent. Le problème tient sans doute précisément, et paradoxalement, au refus de ces institutions de donner sa place véritable au conflit.

Claude Lefort ne propose certes rien de très concret concernant ce qu’il faudrait faire pour rendre l’appropriation du pouvoir impossible : les seules ressources à cet égard sont celles manifestées par l’inventivité démocratique. Et celle-ci ne part pas de rien : elle tire son origine, et sa force, du radicalisme démocratique porté par la révolution des droits de l’homme. Selon le philosophe, les droits de l’homme et du citoyen proclamés en 1789 se dérobent justement à tout pouvoir qui prétendrait s’en emparer – religieux ou mythique, monarchique ou populaire :

« Ils sont en conséquence, en excès sur toute formulation advenue : ce qui signifie encore que leur formulation contient l’exigence de leur reformulation ou que les droits acquis sont nécessairement appelés à soutenir des droits nouveaux. »

L’intérêt des analyses de Lefort à ce sujet consiste à faire ressortir la dimension politique des droits de l’homme. Ces derniers ne sont pas seulement des droits de l’individu opposés et opposables au pouvoir de l’État : ils sont inséparables de l’espace social démocratique. Preuve en est, ils ont été les générateurs d’un approfondissement et d’une radicalisation des institutions républicaines dans le sens de la démocratie sociale. C’est en effet en leur nom que se sont multiplié des luttes pour la conquête de droits de nature économique et sociale (droit de grève, droit de se syndiquer, droit relatif au travail et à la Sécurité sociale), mais également sur d’autres terrains, comme les droits des femmes, des immigrés, des détenus, des homosexuels, etc. Ces revendications transgressent les frontières légitimes du cadre à l’intérieur desquelles les problèmes d’ordre public étaient à l’origine censés se poser, indiquant un sens du droit et un souci pour la justice bien plus aigus que par le passé.

Le double refus de dominer et d’être dominé

Ainsi, en dépit de ses limites avérées, en tout cas dans le contexte historique de sa proclamation, la déclaration de 1789 inaugure une histoire de la contestation politique soucieuse de radicaliser les principes de l’État de droit, en cherchant à poser dans l’espace public des problèmes que les institutions républicaines ont pendant longtemps refoulés. À travers la récusation d’un pouvoir arbitraire, la Déclaration des droits de l’homme fait vaciller la représentation d’un monde absolument hiérarchisé : aucune revendication n’étant plus en soi illégitime, tous les termes du débat politique pourront faire l’objet d’une redéfinition et d’une recomposition sans fin.

De ce point de vue, le grand mérite de Lefort est d’avoir fourni la définition politique par excellence de la démocratie. On doit en effet, d’après lui, se former une représentation du peuple entendu « non comme unité souveraine indivise, non comme affirmation d’une identité communautaire, non comme hostilité à un ennemi intérieur défini selon les besoins de la construction de l’unité nationale, mais comme partage d’un simple affect fondamental qui est le refus d’être dominé et de dominer, ou encore comme ensemble hétéroclite de ceux qui n’ont pas besoin d’autre unité que leur commun désir de se soustraire au désir de domination dont ils sont l’objet de la part des « Grands » et des possédants ».

C’est cette détermination fondamentale qui se trouve investie dans les récentes mobilisations démocratiques contre le recul des droits et la régression vers l’autoritarisme, notamment les graves atteintes à l’État de droit et aux contre-pouvoirs par le gouvernement de Donald Trump aux États-Unis. En ce sens, il est tout à fait loisible de voir dans la pensée de Lefort de quoi nourrir une exigence de démocratie « intégrale ».

Nicolas Poirier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

16.10.2025 à 11:01

With delay of pension reform, Prime Minister Sébastien Lecornu puts France’s Socialist Party back in the spotlight

Benjamin Morel, Maître de conférences en droit public à Paris 2 Panthéon-Assas, chercheur au CERSA et chercheur associé à l'Institut des sciences sociales du politique (ISP), Université Paris-Panthéon-Assas

Texte intégral (1631 mots)

In his policy speech to lawmakers in the National Assembly on Tuesday, Prime Minister Sébastien Lecornu – who was reappointed by President Emmanuel Macron on Friday after submitting his resignation just days before – announced the suspension of pension reform, which a previous government forced into law without a vote in 2023. The reform raised the retirement age from 62 to 64, and also raised, depending on one’s year of birth, the number of working years required to 43. It had sparked mass protests even before it became law.

Lecornu’s announcement was key to obtaining an agreement from France’s once-mighty Socialist Party, which has 69 members and affiliated members in the 577-member Assembly, that it would not support a potential vote of no-confidence. How will the Socialists position themselves as the government’s finance bill comes up for debate? Is a parliamentary logic of consensus gaining ground? An interview with political scientist and French constitutional expert Benjamin Morel.

The Socialist Party (PS) has agreed not to back a no-confidence vote. Is Lecornu’s government guaranteed to remain in power?

Benjamin Morel: It takes 289 MPs not to vote in favour of the motion of no-confidence for the government to remain in power. At this stage, a motion of no-confidence is unlikely due to the number of political groups that have given instructions not to vote in favour of it. However, some groups, notably LR (Les Républicains, a right-wing party) and PS, are prone to dissent, and there are unknowns on the side of the non-attached members of LIOT (Libertés, indépendants, Outre-mer et territoires, a centrist group). Will there be more than 20 dissidents, which would allow the government to be censured? It’s not impossible, but it is unlikely.

Is a dissolution of parliament, which would be effected by President Emmanuel Macron, also unlikely?

B.M.: If the Lecornu government does not immediately lose a confidence vote, dissolution is probably out of the question. Indeed, if dissolution were to take place in November or early December, there would no longer be any MPs in the National Assembly to vote on the budget or pass a special law allowing revenue to be collected: this would then be a major institutional problem. If dissolution were to occur later – in the spring – it would take place at the same time as municipal elections, which PS and LR mayors would oppose because they could suffer from a “nationalisation” of local contests. Dissolution after the municipal elections? We would be less than a year away from the presidential election, and dissolution would be a considerable hindrance to Macron’s successor. For all these reasons, it is quite likely that dissolution will be ruled out.

If Lecornu’s government does not immediately lose a confidence vote, the next step will be a vote on the budget. What are the different scenarios for the budget’s adoption? What position will the PS take?

B.M.: Lecornu has announced that he will not invoke Article 49.3 (the constitutional rule that allows the government to pass a law without a vote) for the budget: this means that the budget can only be adopted after a positive vote by a majority of MPs, including the Socialist Party’s. However, we can expect the Senate, which has a right-wing majority, to push for a more austere budget before it goes to a joint committee and back to the Assembly. For the budget to be adopted, the Socialists would therefore have to vote in favour of a text that they do not really agree with, under pressure from the rest of the left, just a few months before the municipal elections. Lecornu’s general policy speech was considered a triumph for Socialist Party leader Olivier Faure and the PS. This is true, but the PS is now in a very complicated political situation.

The second scenario is that of a rejected budget and a government resorting to special laws. The problem is that these laws do not allow for all public investments to be made, which would have real economic consequences. In this case, a budget would have to be voted on at the beginning of 2026 with an identical political configuration (in the Assembly) and municipal elections approaching, which will further exacerbate the situation.

The final scenario is that after 70 days, Article 47 of the Constitution, noting that parliament has not taken a decision, allows the government to execute the budget by decree. There is uncertainty regarding Article 47 and the decrees, as they have never been used. Legal experts think that it is the last budget adopted that is submitted by decree – so, in principle, it would be the Senate’s budget, probably a very tough one – with the possible exclusion of funds earmarked for the suspension of pension reform.

Ultimately, the Socialists could face a real strategic dilemma: adopt a budget they will find difficult to support, bear the cost of special laws, or accept the implementation by decree of a budget drafted by the Senate’s right wing. All of this will likely lead to further crises.

How can we understand the change of direction by the Lecornu government, which is moving from an alliance with LR to an agreement with the PS?

B.M.: The PS became vital because the Rassemblement National (the far-right National Rally, or RN) entered into a logic where it wanted a dissolution in the hope of obtaining an absolute majority in the Assembly. As a result, the PS became the only force that allowed Lecornu to remain in place. The PS was able to take full advantage of this situation. Another factor in the PS’s favour is recent polls showing that, in the event of a dissolution, the Socialists would do well while the centre bloc would be left in tatters. This fundamentally changes the balance of power. To avoid losing a confidence vote and then facing dissolution, the government had to offer a big concession: the suspension of the pension reform.

How should we interpret this agreement between the central bloc and the PS? Is the parliamentary logic of consensus finally gaining ground?

B.M.: This political development is not based on parliamentary logic but on a balance of power. In a parliamentary system, the president does not pull a prime minister out of a hat, saying ‘it’s him and no one else’. He looks within parliament for someone capable of forming a majority. Once this majority has been found, a programme is drawn up and finally a government is appointed. The logic of consensus would have required a comprehensive agreement, a joint government programme between LR and PS. This is not the case at all.

Macron is not really asking Lecornu to find a majority; he is asking him to try not to lose a confidence vote, even though this PM is supported by only a minority of MPs – just under 100, from (central bloc parties) Renaissance and MoDem – which is unheard of in any parliamentary democracy. The result is that the balance of power is extraordinarily fragile and crises are recurrent. However, these obstacles will have to be overcome, and we will have to get used to relative majorities, because the polls do not necessarily suggest that a new majority would emerge in the event of a dissolution of parliament or even a new presidential election.

Interview conducted by David Bornstein.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

Benjamin Morel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr