04.03.2026 à 09:14

Artemis, Chang’e, Chandrayaan… en quoi la course à la Lune des années 2020 diffère de celle des années 1960

Alban Guyomarc'h, Doctorant en droit spatial et en droit international privé, Université Paris-Panthéon-Assas; École normale supérieure (ENS) – PSL

Texte intégral (2447 mots)

En 2026 est prévu un lancement très attendu – et déjà reporté plusieurs fois : celui d’Artemis-2, la deuxième mission du programme d’exploration lunaire Artemis, débuté en 2017 par la Nasa et ses partenaires. Fin 2026, c’est la Chine qui doit envoyer une mission robotisée au pôle Sud lunaire, Chang’e-7, tandis que l’Inde prépare l’alunissage de Chandrayaan-4 pour 2027.

Dans la mission Artemis-2, qui doit emmener quatre astronautes survoler notre satellite naturel avant de revenir sur Terre, tout semble baigner dans un parfum de guerre froide, comme un écho lointain du programme Apollo. La fusée SLS (pour Space Launch System), haute de cent mètres, rappelle la Saturn-5 qui propulsait autrefois les astronautes vers la Lune. La capsule Orion évoque le Command Module d’hier, panneaux solaires en plus. Même la rhétorique états-unienne réactive l’idée d’une nouvelle course lunaire : non plus contre l’URSS, mais face à l’autre hégémon du moment, la Chine. Et puis il y a la destination elle-même, la Lune, dont le sol s’apprête à être foulé de nouveau.

La pièce qui se joue devant nous paraît familière. Tout y a comme un air de déjà-vu. Pourtant derrière ce décor rétro se dessinent des lignes nouvelles. Si l’on adopte les perspectives des relations internationales et du droit, le programme Artemis permet d’illustrer deux évolutions majeures : l’émergence d’un axe de compétition Nord-Sud dans l’exploration lunaire et la disruption du cadre juridique applicable dans l’espace.

La nouvelle carte de l’exploration lunaire

Alors que la « conquête spatiale lunaire » des années 1960 ne comptait que deux superpuissances, l’URSS et les États-Unis, notre satellite naturel est aujourd’hui une destination prisée des programmes d’exploration, l’intérêt pour la Lune ayant crû au cours de la dernière décennie après un relatif désintérêt dans la période post-Apollo. Il faut prendre au sérieux cette internationalisation des ambitions d’exploration, et partant, savoir regarder les différents modèles d’exploration proposés ; tout en les rattachant à leur contexte culturel et géopolitique d’origine.

À partir de 2017, en réaction, notamment aux avancées spatiales chinoises dans les domaines de l’exploration, les États-Unis lancent progressivement le programme Artemis, visant à ramener des astronautes sur la Lune entre la fin des années 2020 et le début de la décennie 2030.

Annoncé en mars 2021, son pendant sino-russe, le programme ILRS (pour International Lunar Research Station) se propose des objectifs analogues, quoiqu’avec un calendrier différent. Il associe les compétences de deux puissances spatiales importantes que sont la Russie et la Chine. La première a déjà visé la Lune à l’été 2023 avec sa mission Luna 25 ; la seconde développe une série de missions lunaires Chang’e, depuis le début des années 2000, dont le septième opus, Chang’e-7, est une mission robotisée (et non habitée) qui doit décoller pour le pôle Sud lunaire fin 2026, avec un programme scientifique ambitieux.

Dans le sillage de ces deux programmes massifs que sont Artemis et l’ILRS, on trouve toute une série de missions plus modestes, optant pour une exploration robotisée de la surface de la Lune.

L’Inde, par exemple, poursuit ses lancements dans le cadre du programme Chandrayaan (Chandrayaan-3, a atteint le pôle Sud de la Lune en août 2023) et le pays ne cache pas ses ambitions dans le domaine du vol habité.

Parallèlement à ces projets, le Japon conduit une série de missions robotisées, dont certaines en coopération avec des start-up, et notamment ispace, une entreprise basée au Japon, aux États-Unis et au Luxembourg. Ce dernier se veut le fer-de-lance de la prospection de ressources spatiales à l’échelle européenne. L’Europe, via l’Agence spatiale européenne (ESA), développe, au-delà de ses coopérations avec la Nasa, une série de programmes lunaires futurs, et notamment l’atterrisseur lunaire Argonaut, pour début 2030.

Enfin, d’autres États se greffent à des missions lunaires existantes, c’est ainsi que la mission japonaise Hakuto-R1 embarquait en 2022 un rover émirati, Rashid ou que la mission chinoise Chang’e-6 a permis le placement en orbite lunaire du satellite pakistanais d’observation lunaire ICUBE-Q en 2024.

Les concepteurs des programmes Artemis et ILRS ont vu dans cette internationalisation des ambitions lunaires l’occasion de faire de la Lune un terrain de coopération ; ce qui constitue, là aussi, une nouveauté.

Les États-Unis coopèrent ainsi avec les États européens, notamment via l’ESA, avec le Japon ou encore avec le Canada. En face, la Chine et la Russie ont souhaité coopérer, selon des modalités qui demeurent floues, avec le Venezuela, l’Afrique du Sud, l’Azerbaïdjan, le Pakistan, la Biélorussie, l’Égypte, la Thaïlande, le Kazakhstan et le Sénégal. Si l’attention des chercheurs à l’égard d’Artemis est acquise, les travaux sur le réseau de coopération de l’ILRS sont encore assez rares.

In fine, cette carte de la coopération lunaire dit aussi beaucoup des évolutions de la géopolitique spatiale du siècle, qui ne tourne plus autour d’un axe Est-Ouest hérité de la guerre froide, mais autour d’un axe Nord global-Sud global – même s’il faut noter la participation d’États du Nord global à des missions lunaires chinoises, et notamment la participation du Cnes, l’agence spatiale française, à la mission Chang’e-6.

La disruption unilatérale du droit applicable

C’est encore dans le cadre du programme Artemis qu’il faut replacer deux innovations juridiques faisant de la Lune le terrain de ruptures majeures pour le droit de l’espace.

Ayant principalement pour objet la question de la propriété des ressources spatiales, ces ruptures sont venues troubler la relative stabilité du cadre constitué jusqu’alors par le traité de l’Espace de 1967, et dans une moindre mesure, par l’accord sur la Lune de 1979. Par l’article II du traité de l’Espace, l’espace extra-atmosphérique et notamment les corps célestes sont frappés d’un principe de non-appropriation ; tandis que dans l’article XI de l’accord sur la Lune, les ressources spatiales sont constituées en patrimoine commun de l’humanité.

Mais l’intérêt manifesté par quelques entreprises états-uniennes pour le sol lunaire et ce qu’il contiendrait d’exploitable (le conditionnel est vraiment de mise) a réveillé leur imaginaire juridique, ensuite relayé par le droit de la première puissance spatiale.

Ainsi, la première rupture date du Space Act de 2015, quand les États-Unis ont introduit en droit interne la possibilité de s’approprier légalement les ressources extraites dans l’espace. La proposition est pour le moins en délicatesse avec le droit international applicable, et notamment avec le principe de non-appropriation évoqué précédemment – ce que n’ont pas manqué de remarquer certains États aux Nations unies, dès 2016.

Néanmoins, elle a depuis fait florès, et on retrouve aujourd’hui des textes analogues en droit japonais, luxembourgeois ou encore émirati. Un groupe de travail spécifique fut même lancé aux Nations unies sur le sujet.

La seconde rupture juridique amorcée par les États-Unis concerne les accords Artemis, dont les sections 10 et 11 viennent consacrer, d’une part, la possibilité de s’approprier les ressources spatiales et, d’autre part, la possibilité de dessiner des zones de sécurité autour des installations lunaires. Là aussi, la conformité au droit de l’espace est a minima questionnable.

Mais c’est surtout la méthode employée qui interroge : les accords Artemis ne sont pas en soi un accord multilatéral concernant le droit applicable à l’exploration des corps célestes. Leur juridicité même est régulièrement questionnée. Par ailleurs, les États signataires des accords Artemis n’en ont pas négocié le contenu ; ils se sont contentés d’y adhérer, avec des contreparties variables. Néanmoins, grâce à ces signatures, l’initiative unilatérale de la première puissance spatiale mondiale prend des airs d’initiative internationale – et rend mainstream l’interprétation du droit applicable dans sa version états-unienne, ceci sachant que l’on compte aujourd’hui plus d’une cinquantaine d’États signataires des accords Artemis.

Ces deux ruptures juridiques d’origine états-unienne placent la nouvelle vague d’explorations lunaires sous l’égide d’un droit de l’espace en voie de renouvellement, tant dans son contenu que dans la fabrique de la norme spatiale. Les premières missions à toucher le sol lunaire auront donc un rôle majeur dans la définition du droit futur de l’exploration des corps célestes.

L’exploration lunaire rattrapée par les enjeux des années 2020

À côté des dynamiques nouvelles qui redessinent le paysage lunaire en ce début de siècle, d’autres facteurs rappellent combien celui-ci est aussi rattrapé par les contraintes au cœur des années 2020. Il est alors impossible de ne pas évoquer la question du coût environnemental et budgétaire de ces programmes.

Les grands programmes d’exploration ont toujours coûté cher : des 250 milliards de dollars du programme Apollo, on passe à une estimation basse du coût global du programme Artemis jusqu’à l’année 2025 de l’ordre de 93 milliards de dollars, soit plus de 78,6 milliards d’euros (un seul lancement Artemis est estimé à 4 milliards de dollars, plus de 3,3 milliards d’euros). Des montants tentaculaires comparés au budget spatial annuel français (2,5 milliards d’euros par an depuis plusieurs années) ou européen (l’ESA a voté un budget record d’environ 22 milliards d’euros pour trois ans).

D’ailleurs, la sécurisation budgétaire (et in fine politique) des programmes lunaires états-uniens a été un enjeu récurrent au cours de l’année 2025, les États-Unis finançant, puis dé-finançant, puis refinançant tout ou partie du programme lunaire, quitte à sabrer quelques-uns des domaines de coopération sur le sujet, notamment avec l’ESA.

Il faut aussi questionner la dimension écologique des programmes lunaires, quoique ce ne soit pas tellement une préoccupation états-unienne. Le lancement d’Artemis 2 intervient dans un monde marqué par l’intensification des effets du changement climatique. Cette concomitance interroge quant à l’adéquation de ces programmes à leur contexte environnemental et laisse aussi ouvert un autre chantier de réflexion, important à conduire, et notamment en Europe : qu’est-ce qu’une ambition lunaire correctement dimensionnée à notre époque, à la fois budgétairement et environnementalement ?

Car au-delà de la question classique et attendue de la priorisation des investissements, la question qui se pose est celle de la définition d’autres modèles d’exploration spatiale possibles – en ce sens, Artemis et l’ILRS ne fixent pas nécessairement le la de ce que devrait être une ambition lunaire en 2026.

Alban Guyomarc'h est membre du Groupe de travail "Objectif Lune" de l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT), groupe de travail dont il coordonne les travaux. Dans le cadre de ses recherches, il est également membre du PEPR Origines de la vie, dans le cadre duquel il conduit ses recherches doctorales au Collège de France.

04.03.2026 à 09:14

Espace : après les drapeaux sur la Lune et une Tesla dans l’espace, une exploration postcoloniale est-elle possible ?

Jacques Arnould, Expert éthique, Centre national d’études spatiales (CNES)

Texte intégral (2430 mots)

La galaxie d’Andromède, la planète Mars, les missions Apollo hier et Artémis aujourd’hui : avez-vous remarqué combien d’astres et de missions spatiales portent des noms de dieux romains ou grecs ? Certaines conceptions de la conquête spatiale reflètent des doctrines colonialistes. Comment les dépasser ?

Souvenez-vous : le 6 février 2018, Elon Musk a envoyé vers Mars sa propre Tesla, avec, à bord, un mannequin habillé d’une combinaison spatiale. Le message était clair : la colonisation de la planète rouge par le milliardaire américain avait commencé ! Certes, huit ans plus tard, les fusées de la société SpaceX n’ont pas encore atteint la surface de Mars et les projets de colonie restent à l’état de magnifiques images de synthèse ; pourtant, l’enthousiasme ne fléchit pas chez les aficionados de l’espace, et l’inquiétude chez bien d’autres : jamais nous n’avons été aussi près d’une colonisation de l’espace.

Pour la réaliser, bien des défis technologiques et humains restent à relever ; mais l’affaire est suffisamment sérieuse pour y appliquer une analyse et une critique sérieuses. Nous savons trop bien de quelle manière les humains ont colonisé notre Terre. Voulons-nous agir de même dans l’espace ?

Nous irons conquérir la Lune

Elon Musk n’est pas le premier à vouloir conquérir une planète. Ce projet a toujours été associé aux rêves et aux réalisations de voyage dans le ciel. N’en prenons que deux exemples, non dénués d’humour.

Le premier est une satire, issue d’un journal anglais, The Examiner. Le 3 janvier 1808, il prête à Napoléon des propos guerriers de conquête et de colonisation de l’espace :

« Alors je pourrai constituer une armée de ballons, dont Garnerin sera le général, et prendre possession de la Comète. Cela me permettra de conquérir le système solaire, ensuite j’irai avec mes armées dans les autres systèmes, enfin – je pense –, je rencontrerai le Diable. »

Le second exemple est sorti des archives des imageries d’Épinal : dans la forme d’un cerf-volant, un zouave grimpe hardiment une échelle appuyée sur la Lune. « Nous irons conquérir la Lune », claironne la légende ; au même moment où les frères d’armes du zouave sont engagés dans la colonisation de l’Afrique du Nord.

L’espace, une « terra nullius » à explorer, à envahir ?

Jusqu’à preuve du contraire, l’espace extra-atmosphérique présente une propriété assez rare sur notre planète : il est inhabité (je rappelle ici que les scientifiques n’ont pour l’instant aucune preuve de l’existence de la moindre forme de vie, de la moindre biosphère extraterrestre). En terme juridique, l’espace pourrait donc être considéré comme une terra nullius, selon l’expression latine qui désignait des terres « sans habitants » – à l’époque, il s’agissait plus précisément de dire « sans populations chrétiennes » – et, par suite, n’appartenant à personne.

Dans le passé, cette doctrine, validée par le pouvoir religieux, a justifié la prise de possession de ces territoires par les souverains (chrétiens) d’Europe ; et c’est une perspective que les inspirateurs du droit de l’espace et les législateurs spatiaux ont tenté d’écarter en proposant de déclarer les corps célestes patrimoine commun de l’humanité.

Ainsi, le traité de l’Espace, adopté par l’ONU en décembre 1966, a déclaré l’espace bien commun et a été signé par les grandes puissances de l’époque, États-Unis et Union soviétique en tête : l’espace appartient à tous ; son exploitation est possible… comme l’illustre la lucrative activité des satellites de communication.

Toutefois, lorsque l’accord sur la Lune, proposée par l’ONU treize ans plus tard, propose de déclarer l’astre des nuits patrimoine commun de l’humanité et donc d’y interdire toute forme d’exploitation, les puissances spatiales refusent de le signer. Il n’est aujourd’hui ratifié que par 18 États dépourvus de grandes ambitions spatiales.

Devons-nous conclure que les puissances spatiales, établies ou en devenir, caressent des rêves de conquête et de colonisation ? La décision de l’administration Obama de l’hiver 2015 de soutenir et de préserver les initiatives de ses entreprises nationales en matière d’exploitation des ressources spatiales, suivie par des initiatives analogues de la part des gouvernements du Luxembourg, des Émirats arabes unis et du Japon, pourrait faire penser à la politique des comptoirs lancée par les puissances européennes à partir du XVᵉ siècle. Les défis technologiques à relever sont aussi importants que les débats juridiques et politiques à résoudre.

Quant à l’immense vide spatial et, notamment, le domaine des orbites autour de la Terre : ce territoire était incontestablement inhabité jusqu’à l’arrivée du premier Spoutnik, puis du premier cosmonaute. Toutefois, il possède à son tour une caractéristique singulière, celle d’être impérativement à usage commun, du simple fait de la mécanique céleste : tout corps y est en mouvement et n’occupe un point de l’espace que très brièvement. Le seul mode possible d’appropriation relève de la saturation, autrement dit d’une occupation par le nombre : fin 2025, entre 50 et 65 % des satellites en orbite autour de la Terre appartenaient à un seul opérateur, SpaceX.

S’il est inapproprié de parler d’une « colonisation des orbites circumterrestres », il est à craindre que les règles et les lois qui gouvernent l’usage de cet espace soient celles du plus fort, du plus nombreux, du premier arrivé.

Pouvons-nous décoloniser le passé spatial ?

Que pouvons-nous conclure ici ? Qu’à formellement parler la colonisation de l’espace lui-même n’a pas encore commencé et que, par voie de conséquence, l’enjeu actuel et à venir constitue moins à décoloniser l’espace qu’à en empêcher la colonisation future.

En revanche, force est de constater que l’esprit des 70 premières années de l’entreprise spatiale a bien été imprégné par certains traits communs aux politiques, aux récits, aux symboles de la colonisation. À l’époque des missions Apollo, n’était-il pas question de « conquête de l’espace », plutôt que de son exploration ? Si planter un drapeau sur le sol lunaire n’a jamais été interprété comme une volonté d’appropriation, le geste a tout de même été effectué pour affirmer la supériorité technique des États-Unis et, donc, une forme de suprématie politique.

Aussi symbolique quoique moins violente est l’habitude de baptiser les astres et leurs topographies en s’inspirant des mythologies et de l’histoire de l’Occident. Entamer la décolonisation de l’espace peut alors consister à recourir désormais à d’autres mythologies pour baptiser les corps célestes que découvrent les astronomes. Baptiser Oumuamua, en hawaïen « l’éclaireur », l’objet interstellaire repéré le 19 octobre 2017 en est une illustration.

Que dire dès lors des revendications émises par plusieurs peuples amérindiens lors de missions lunaires, qu’il s’agisse de celles des années 1960 ou celle plus récente menée début 2024 par la société états-unienne Astrobotic ? Pour ces populations, la Lune appartient au domaine du sacré : y poser des vaisseaux robotiques, habités ou transportant les cendres de Terriens, n’est-ce pas accomplir un sacrilège, autrement dit une forme extrême de colonisation ?

Vers un futur postcolonial

Les raisons ne manquent donc pas de porter dans les affaires spatiales le souci de décolonisation qui marque aujourd’hui de nombreux discours à propos de l’espace, quitte à y inclure l’apport des ingénieurs allemands (éventuellement nazis) dans le développement spatial de pays, comme les États-Unis et la France, ou encore la politique menée par la France sur le territoire guyanais afin d’y implanter la base spatiale de Kourou, qui succéderait en 1968 à celle d’Hammaguir après l’indépendance de l’Algérie.

Ce souci est indispensable ; mais il n’est pas suffisant.

Le processus de décolonisation doit conduire à une perspective postcoloniale, autrement dit à l’instauration de politiques, de gouvernances des activités humaines dans l’espace qui soient autant que possible débarrassées des principaux caractères néfastes de la colonisation : la soumission violente et l’exploitation brutale d’une partie de l’humanité par une autre, l’exploitation jusqu’au saccage de ressources communes, la destruction de cultures et de traditions ancestrales, etc.

Dans cette perspective, les discours, les revendications et les programmes spatiaux de certains acteurs du NewSpace (les stations spatiales de Jeff Bezos, les colonies martiennes d’Elon Musk) peuvent susciter bien des soucis, bien des craintes, tant ils mettent en avant les seuls intérêts de ces entrepreneurs, les seuls plaisirs ou la seule sécurité de quelques privilégiés.

De plus, l’argument de l’espèce humaine interplanétaire est loin d’être moralement convaincant. Où est-il « écrit » que nous devions nous répandre au-delà des frontières terrestres, au détriment de possibles biosphères extraterrestres ? À quel « échantillon » humain pourrions-nous confier le soin des expansions extraterrestres ? Ou, pour le dire autrement, quelle partie de l’humanité serait « laissée » sur une Terre dont nous savons l’avenir menacé ?

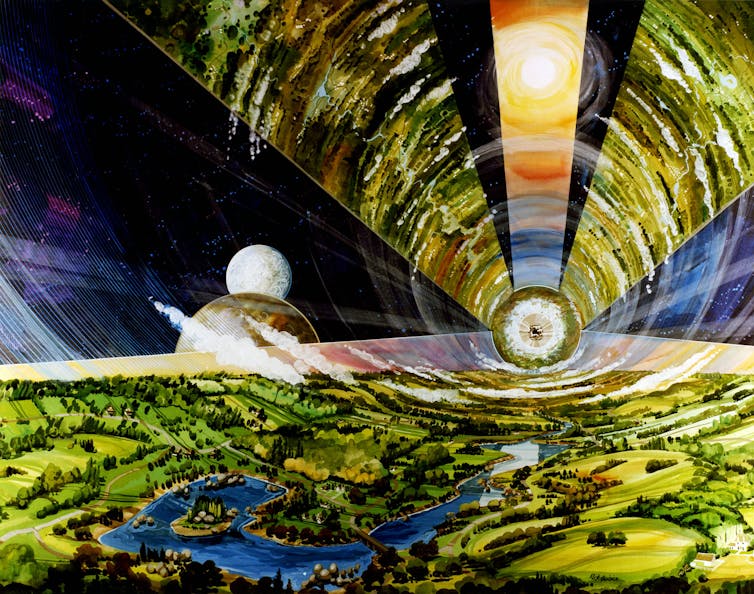

N’oublions pas pour autant les récits d’hier et d’aujourd’hui qui décrivent des communautés humaines installées durablement dans l’espace. Non pour alimenter les rêves de paradis retrouvé, comme ceux imaginés par le gourou du NewSpace que fut Gerard O’Neill, mais pour mener le travail critique imaginé par Thomas More dans son célèbre ouvrage, l’Utopie.

Publié dans sa version finale en 1518, ce petit ouvrage, « non moins salutaire qu’agréable » selon les mots mêmes de son auteur, invitait ses premiers lecteurs à partir pour une cité totalement imaginaire, un non-lieu aussi bien qu’un non-temps, qui servait de miroir pour porter un regard critique sur leur propre société. Le philosophe britannique ne cherchait ni à rompre brutalement les liens avec un passé ni à s’échapper dans un futur idéalisé, mais avant tout à remettre l’être humain au centre du souci commun, à lui construire un futur à la mesure de sa condition, celle éprouvée dans le passé et dans le présent, celle pensée et espérée pour le futur.

Jacques Arnould ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

03.03.2026 à 16:57

Manipuler le climat à grande échelle ? Les questions qui se posent à la recherche publique

Éric Guilyardi, Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire d’océanographie et du climat, LOCEAN, Institut Pierre-Simon Laplace, Sorbonne Université

Christine Noiville, Juriste, directeur de recherche CNRS, Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Texte intégral (1968 mots)

Certaines interventions visant à éviter les effets du réchauffement climatique génèrent des risques très importants, tout particulièrement la « modification du rayonnement solaire ». La recherche publique a un rôle capital à jouer pour éviter que les connaissances produites le soient essentiellement par des acteurs qui auraient intérêt à mettre en avant des données qui leur seraient favorables.

Face à l’intensification des effets du changement climatique, l’idée de limiter ce phénomène en manipulant volontairement le climat a surgi. Différentes interventions d’« ingénierie climatique » sont évoquées. Parmi elles notamment la géo-ingénierie solaire pour modifier l’arrivée des rayons du soleil à la surface de la Terre ; la géo-ingénierie polaire pour protéger la banquise de la fonte, par exemple en y cultivant de la neige ; la fertilisation de l’océan, en y injectant du fer pour activer la pompe biologique ; ou bien le blanchiment des nuages pour qu’ils réfléchissent les rayons solaires vers l’espace.

Ces propositions ont des efficacités et des risques très différents ; mais la géo-ingénierie par la modification du rayonnement solaire présente des risques collectifs à grande échelle (réchauffement brutal, modifications locales du climat…) et soulève des questions éthiques.

Quelle est la responsabilité des scientifiques lorsque de tels risques sont susceptibles d’être attachés à leurs recherches ? Dans un domaine désormais investi par divers États et acteurs privés désireux de multiplier les expérimentations dans un avenir proche, voire les déploiements à plus lointaine échéance, nous pensons que la recherche publique a un rôle capital à jouer : objectiver les questions en jeu, documenter des impacts potentiels, opérer un suivi de déploiements éventuels, éclairer correctement le public et les décideurs, éviter que les connaissances produites le soient essentiellement par des acteurs qui auraient intérêt à mettre en avant des données qui leur seraient favorables… comme cela a déjà été le cas dans l’histoire.

Qu’est-ce que la modification du rayonnement solaire et quels sont les risques associés ?

Les techniques de géo-ingénierie solaire consistent à vouloir limiter les effets de l’énergie du soleil qui arrive sur Terre, et sont présentées comme un outil possible pour atténuer les effets du réchauffement.

Parmi elles, la modification du rayonnement solaire (MRS) est aujourd’hui l’une des plus débattues et divise les communautés scientifiques. Elle consiste à injecter des particules, par exemple des aérosols soufrés, dans la stratosphère pour renvoyer vers l’espace une partie du rayonnement du soleil. Soutenue par un nombre croissant d’acteurs publics et privés (scientifiques, philanthropes, entreprises, États), elle comporte toutefois de nombreux risques.

Il est en effet établi qu’elle est susceptible d’entraîner une déstabilisation du climat local de régions entières, des écosystèmes et du cycle de l’eau (par exemple, en modifiant la mousson asiatique), ce qui pose des questions de justice et donc de gouvernance internationale.

En outre, l’arrêt des injections pourrait produire un effet rebond (ou « choc terminal »), c’est-à-dire un réchauffement brutal de la Terre dont les impacts pourraient être bien plus délétères que le réchauffement graduel en cours.

Il faut aussi envisager les potentielles utilisations stratégiques, voire malveillantes de la MRS – par exemple, un pays qui tenterait de réduire les précipitations sur le territoire d’un adversaire –, plus que jamais envisageables dans un monde fragmenté au plan géopolitique.

Des projets de recherches, des expérimentations et des déploiements en cours

Ces oppositions sont loin d’être purement théoriques. Aux États-Unis, des scientifiques, soutenus par leurs institutions, souvent des universités privées financées par des fonds publics autant que privés, se sont ainsi lancés dans de telles recherches, sans cadre légal, éthique ni soutien du public. C’est par exemple le cas du Harvard Solar Geoengineering Research Program qui explore différentes facettes des enjeux liés (connaissances scientifiques, enjeux sociaux et politiques), sans, pour l’instant, tenter d’expérience à grande échelle dans l’atmosphère.

Au Royaume-Uni, l’agence ARIA (qui, sur le modèle de la Defense Advanced Research Projects Agency, ou DARPA, aux États-Unis, a pour mission de soutenir des recherches « disruptives ») a décidé de promouvoir ces sujets et lancé des appels d’offres sur les « points de bascule » et la géo-ingénierie en 2024. Une partie de la communauté scientifique s’est vue acculée à réfléchir dans l’urgence aux enjeux éthiques.

En France, la communauté scientifique débat de la question de savoir s’il faut ou non donner suite ou non à la proposition de l’industriel F. Paulsen et d’autres mécènes de financer des recherches en géo-ingénierie polaire, notamment pour étendre ou épaissir la banquise.

La recherche publique doit objectiver les questions en jeu

Ces essais soulèvent d’épineuses questions pour la recherche publique. Lors des auditions que nous avons menées pour rédiger l’avis du comité d’éthique du CNRS (Comets) sur cette question, certains scientifiques ont fait valoir le principe de liberté de la recherche, mais aussi la « neutralité » de cette dernière : les chercheurs produisent des connaissances nouvelles qui seraient en elles-mêmes « neutres » ; aux politiques de choisir de mobiliser ces connaissances pour mettre en œuvre, ou pas, la modification du rayonnement solaire.

D’autres chercheurs affirment à l’inverse qu’il n’est pas responsable d’exposer les populations et l’environnement aux risques graves liés à de telles recherches. Ils font observer que la recherche en elle-même n’est pas neutre, car ses enjeux concernent la société, même si elle produit des connaissances fiables, c’est-à-dire robustes et utiles. Ils pointent notamment les impacts d’expériences dangereuses, mais aussi le risque que la recherche sur la modification du rayonnement solaire ne freine les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre en nourrissant l’illusion d’un remède rapide, permettant à certains acteurs « d’acheter du temps », sans régler pour autant l’origine du problème.

Pour d’autres chercheurs enfin, il relève au contraire de la responsabilité de la recherche publique de répondre aux enjeux majeurs de notre époque, dont la lutte contre le changement climatique, y compris en empruntant des voies ou des méthodes à risques.

Au-delà de ces débats, dans un domaine désormais investi par divers acteurs désireux de multiplier les expérimentations voire les déploiements, même « contrôlés et de petite échelle », la recherche publique à la responsabilité d’objectiver les questions en jeu de façon interdisciplinaire, d’éclairer correctement le public et les décideurs, afin d’éviter que les connaissances produites le soient essentiellement par des acteurs qui auraient intérêt à mettre en avant des données qui leur seraient favorables. Ceci a déjà été le cas dans l’histoire, par exemple le financement, par l’industrie du tabac, de recherches sur d’autres sources du cancer du poumon.

Les scientifiques doivent de plus être attentifs à l’influence des financements privés de la géo-ingénierie solaire, dont les motivations peuvent correspondre moins à l’intérêt général qu’à des intérêts particuliers. Ensuite, veiller aux termes et concepts qu’ils utilisent qui peuvent être instrumentalisés dans des récits motivant le besoin « urgent » de solutions technologiques au changement climatique. À ce titre, les récits autour de potentiels « points de bascule globaux » du climat, qui engendreraient des changements brutaux et rapides, mais qui font l’objet de débats scientifiques non tranchés, sont souvent mobilisés. Que penser, par exemple, du fait que le Bezos Earth Fund, fondation d’une entreprise de la tech américaine, finance des rapports de scientifiques sur les « points de bascule globaux » ?

Comment structurer la recherche publique sur ces questions

Ainsi, le comité d’éthique du CNRS dont les deux auteurs de cet article font partie recommande de mobiliser la recherche publique sur ce sujet, avec des dispositifs solides de gouvernance et d’accompagnement : veille et suivi, dialogue interdisciplinaire, structuration d’espaces d’échanges avec la société civile, clauses de « revoyure » et « portes de sortie » afin d’évaluer, voire de stopper, des projets de recherche publique qui deviendraient dangereux.

Éric Guilyardi est Président de l'Office for Climate Education, organisation placée sous l'égide de l'UNESCO. Il est membre du Comité d'éthique du CNRS (COMETS) et du conseil scientifique de l'Éducation nationale. Il a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche et de l'Union Européenne.

Christine Noiville est DR au CNRS. Elle préside le COMETS, comité d'éthique du CNRS. Elle a reçu des financements de l'ANR et France 2030 (PEPR Santé numérique).

02.03.2026 à 17:01

Un nouveau visage pour Little Foot, l’australopithèque le plus complet jamais mis au jour

Amélie Beaudet, Paléoanthropologue (CNRS), Université de Poitiers

Texte intégral (2033 mots)

À quoi ressemblait le visage de nos ancêtres, il y a plus de 3 millions d’années ? C’est à cette question que notre équipe internationale a répondu en assemblant virtuellement les fragments de la face de Little Foot, le spécimen d’Australopithecus le plus complet jamais mis au jour. Cette reconstruction nous éclaire sur la façon dont notre face a évolué en interaction directe avec notre environnement. Le résultat de nos travaux vient d’être publié et est disponible en accès libre dans la revue Comptes Rendus Palevol, et le nouveau visage de Little Foot peut être consulté en 3D sur la plateforme en ligne MorphoSource.

La quête des origines de l’humanité n’a jamais été aussi féconde, avec la découverte de fossiles reculant la date d’apparition des premiers humains à 2,8 millions d’années, et le développement de méthodes de pointe dans l’analyse de ces restes qui a permis, par exemple, de retrouver de l’information génétique vieille de plus de 2 millions d’années. Pourtant, si notre connaissance des espèces humaines éteintes s’enrichit au fil des découvertes, celle de nos ancêtres, avant les premiers humains (Homo), reste encore une énigme. Or, c’est précisément durant cette période charnière de notre histoire que se sont mis en place les caractères qui définiront notre humanité et qui assureront à notre genre un succès évolutif sans équivalent dans le monde vivant.

Bien que la question de l’identité de notre ancêtre direct soit loin d’être résolue, un groupe fossile joue un rôle central dans cette recherche, Australopithecus. Ce genre, auquel appartient la fameuse Lucy découverte il y a cinquante ans en Éthiopie, a occupé une grande partie de l’Afrique et a survécu plus de 2 millions d’années. Australopithecus est connu par de nombreux restes fossiles, mais souvent très fragmentaires, isolés et parfois déformés. En particulier, malgré ce registre unique, il n’existe à ce jour qu’une poignée de crânes qui conservent la presque totalité de la face. Or, cette partie de notre anatomie a fortement contribué à faire de nous les humains que nous sommes aujourd’hui.

À travers les systèmes digestifs, visuels, respiratoires, olfactifs et de communication non verbale, la face est au centre des interactions entre les individus et leur environnement physique et social. Nous savons aujourd’hui que des changements importants se sont opérés dans la région de la face, qui devient de plus en plus plate et de moins en moins robuste. En revanche, nous ignorons les facteurs qui en sont à l’origine. Est-ce la modification de notre régime alimentaire qui a entraîné ces changements ? Ou bien celle de nos comportements sociaux ? Seule la découverte de crânes plus complets pourrait éclaircir ce débat.

Le « berceau de l’humanité »

L’Afrique du Sud a été et est encore aujourd’hui une région privilégiée dans la quête des origines humaines. Il y a cent ans, l’emblématique « enfant de Taung » est mis au jour et publié dans Nature comme le représentant d’une nouvelle branche africaine de l’humanité, Australopithecus. Alors que jusqu’à cette date l’attention de la communauté scientifique était braquée sur l’Eurasie, cette découverte va ouvrir plus d’une décennie de découvertes majeures en Afrique. En particulier, l’Afrique du Sud va voir se multiplier les sites paléontologiques dans une région classée par l’Unesco et renommée « berceau de l’humanité ». Parmi ces sites, Sterkfontein va se montrer extrêmement riche en fossiles, en partie attribués à Australopithecus, dont la préservation est exceptionnelle. Mais c’est en 1994 et 1997 que Sterkfontein va livrer sa plus belle pièce, le squelette de Little Foot préservé à plus de 90 %. À ce jour, il s’agit du squelette le plus complet jamais découvert pour Australopithecus, qui rivalise de très loin avec Lucy dont seulement 40 % de l’anatomie est conservée.

Notre équipe s’est attelée à l’étude de ce squelette depuis sa fouille complète qui s’est achevée en 2017. Le crâne a en particulier retenu notre attention, puisqu’il est, lui, complet. Cependant, les 3,7 millions d’années passées sous terre ont altéré sa face, dont certaines régions se sont fragmentées puis déplacées. Ce processus est notamment visible au niveau du front et des orbites et rend les analyses quantitatives impossibles. Devant la nature exceptionnelle et unique de ce fossile, nous avons décidé de mettre à notre service les avancées technologiques dans le domaine de l’imagerie pour redonner un nouveau visage à Little Foot.

Little Foot arrive en Europe sous haute protection

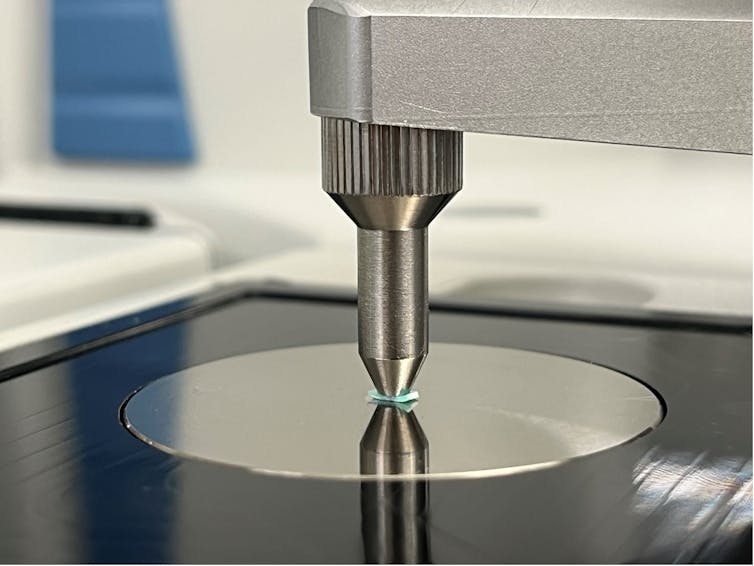

L’accès à une copie digitale de Little Foot était nécessaire pour pouvoir isoler virtuellement les fragments et les repositionner sans endommager le crâne original.

Cependant, les technologies classiques de numérisation par rayons X connaissent des limites. À travers le processus de fossilisation, les cavités laissées vides dans le crâne de Little Foot par la disparition des tissus mous se sont remplies de sédiment. En conséquence, les rayons X peinent à pénétrer cette matrice sédimentaire extrêmement dense, ce qui impacte la qualité du contraste entre les tissus dans les images qui en résultent.

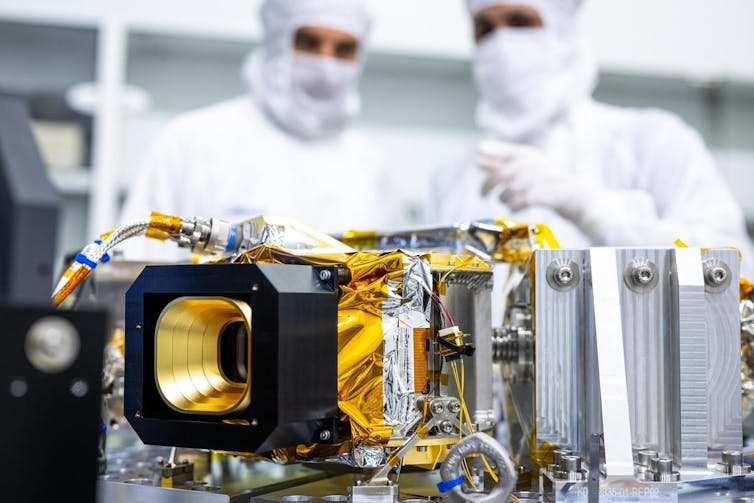

Après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons envisagé une alternative, plus puissante, qui est celle de la numérisation par rayonnement synchrotron. Le synchrotron est un accélérateur à haute énergie de particules, utilisé en imagerie pour obtenir des images à très haute résolution (de l’ordre du micron, voire du submicron).

Dans cette optique, nous avons transporté le crâne de Little Foot en Grande-Bretagne pour le scanner. Le premier voyage de Little Foot hors d’Afrique s’est ainsi déroulé à l’été 2019, sous escorte et avec une chambre forte pour l’accueillir lors de son séjour outre-Manche.

Un nouveau visage pour « Australopithecus »

Plusieurs jours ont été nécessaires pour numériser l’ensemble du crâne à une résolution de 21 microns. Ces images, exceptionnelles, ont révélé des détails intimes de l’anatomie de Little Foot, et fournissent le matériel de travail nécessaire pour la reconstruction de sa face.

La haute qualité de ces données a néanmoins un coût en termes de ressources computationnelles ; plus de 9 000 images ont été générées et représentent des téraoctets d’information à traiter. Pour isoler virtuellement les fragments, ces images ont donc été traitées à l’aide du supercalculateur de l’Université de Cambridge (Angleterre). Une fois générés en 3D, ces fragments ont été replacés selon leur position anatomique, et les parties manquantes recréées afin de redonner, enfin, un visage complet à Little Foot.

La taille et la forme des orbites de Little Foot, jusque-là masquées par la présence de fragments déplacés, sont parmi les premiers éléments marquants de cette reconstruction. La région orbitaire chez les primates est largement influencée par des adaptations fonctionnelles (vision) et comportementales (écologie). Les orbites de Little Foot, de grande taille proportionnellement au reste de la face, suggèrent une forte dépendance aux informations sensorielles, probablement pour la recherche de nourriture. Cette hypothèse est renforcée par une étude antérieure montrant que son cortex visuel était plus développé que celui des humains actuels.

Le deuxième résultat qui découle de cette étude a des répercussions sur notre compréhension des affinités entre les groupes d’Australopithecus qui vivaient en Afrique entre 4 millions et 2 millions d’années. L’échantillon comparatif, bien que limité, comprenait des spécimens d’Afrique de l’Est et d’Afrique du Sud. Or, Little Foot, bien que provenant d’un site sud-africain, montre des ressemblances fortes avec les spécimens d’Afrique de l’Est. Ces ressemblances pourraient indiquer que Little Foot partageait des ancêtres proches avec la population d’Afrique de l’Est, alors que ses probables descendants en Afrique du Sud développeront plus tard une anatomie distincte, fruit d’une évolution locale.

Bien que la face renferme de précieuses informations sur les adaptations de nos ancêtres à leur environnement, le reste du crâne de Little Foot apportera d’autres éléments clés pour comprendre notre histoire évolutive. Entre autres, la boîte crânienne, affectée par une déformation dite « plastique », devra faire l’objet de travaux similaires pour, cette fois, reconstituer et explorer les conditions neurologiques de ce groupe fossile.

Le projet « À la Recherche des Origines Humaines en Afrique Australe – LHOSA» est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR) qui finance en France la recherche sur projets, au titre de France 2030 (référence ANR-23-RHUS-0009). L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.

Ces travaux de recherche sont soutenus par l’Agence Nationale de la Recherche, le Centre National de la Recherche Scientifique, la Claude Leon Foundation, le DST-NRF Center of Excellence in Palaeosciences, l’Institut Français d’Afrique du Sud, le Diamond Light Source et l’organisme ISIS du Science and Technology Facilities Council (STFC).

01.03.2026 à 10:41

Contrairement aux idées reçues, les armes imprimées en 3D ne sont pas impossibles à retracer

Georgina Sauzier, Senior Lecturer in Forensic Chemistry, Curtin University

Michael Vic Adamos, PhD Candidate, Chemistry, Curtin University

Texte intégral (1896 mots)

Les plans d’armes imprimées en 3D circulent librement en ligne et les saisies se multiplient. Mais ces armes sont-elles vraiment intraçables ? En Australie, une nouvelle étude démontre que leur signature chimique pourrait aider les enquêteurs à remonter les filières.

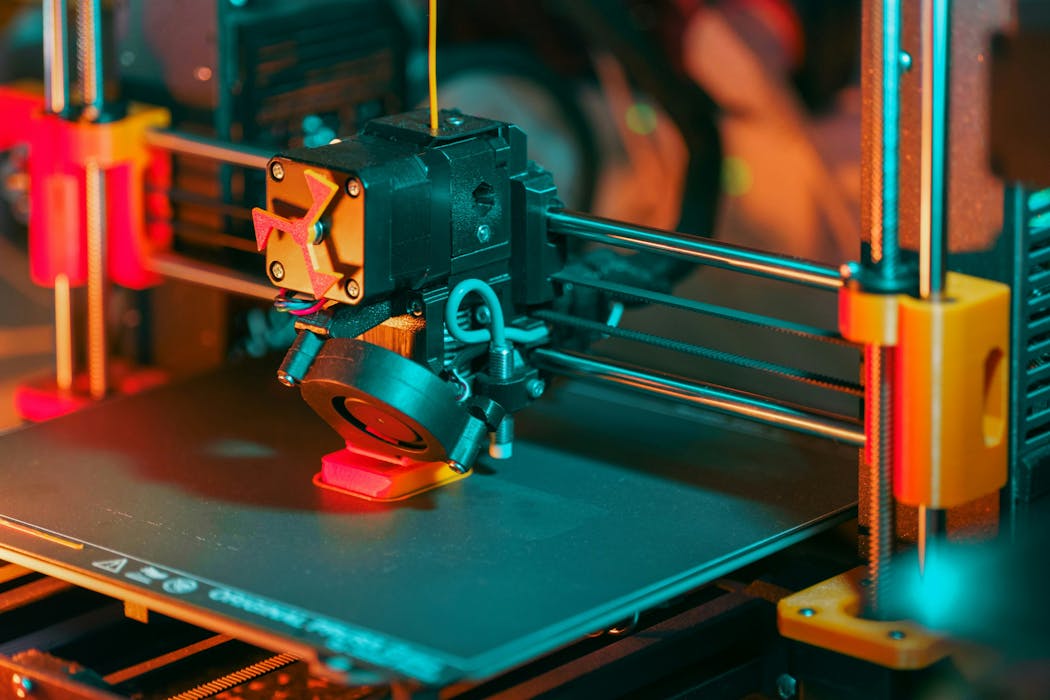

Les armes imprimées en 3D représentent une menace croissante pour la sécurité publique. Les plans permettant de fabriquer ces armes à feu sont disponibles en ligne, ce qui les rend facilement accessibles. Avec une imprimante 3D relativement bon marché et une simple recherche sur Internet, n’importe qui pourrait imprimer sa propre arme non déclarée.

Ces armes ont été qualifiées d’« intraçables ». De nouvelles recherches viennent désormais mettre cette affirmation à l’épreuve.

Notre nouvelle étude, publiée dans la revue Forensic Chemistry, montre que certains filaments – les matériaux utilisés dans les imprimantes 3D – présentent des profils chimiques distincts susceptibles d’aider à relier des armes imprimées en 3D saisies.

La menace des « armes fantômes »

En octobre dernier, une opération de l’Australian Border Force a permis de découvrir 281 armes à feu imprimées en 3D ou des composants associés. Ces pièces imprimées en 3D peuvent être combinées avec des éléments courants achetés en magasin de bricolage pour fabriquer des armes « hybrides », ce qui en accroît la solidité et la durabilité. Les armes entièrement imprimées en 3D comme les modèles hybrides peuvent être tout aussi létales que celles fabriquées en usine.

En Australie, des événements récents ont conduit à des appels demandant aux détaillants d’aider à endiguer la prolifération des armes imprimées en 3D. Parmi les propositions figurent l’installation de technologies de blocage sur les imprimantes 3D ou le signalement de l’achat d’articles susceptibles d’être utilisés pour fabriquer des armes hybrides.

Mais que peut-on faire face aux armes déjà en circulation dans la communauté ?

Les armes imprimées en 3D ont hérité du surnom d’« armes fantômes », car elles sont difficiles à retracer par les méthodes classiques d’analyse balistique. Alors que les forces de l’ordre peinent à identifier l’origine des armes fantômes saisies, il revient aux chercheurs de trouver une solution alternative. L’analyse chimique des filaments utilisés pour imprimer ces armes pourrait être la clé pour mettre fin à leur réputation d’armes « intraçables ».

Que sont les filaments d’impression 3D ?

Les filaments d’impression 3D sont composés de différents polymères, c’est-à-dire de plastiques. Le principal polymère utilisé pour l’impression 3D à domicile est l’acide polylactique, ou PLA, un bioplastique notamment employé pour fabriquer des sacs-poubelle compostables. D’autres filaments courants sont fabriqués à partir d’ABS – le matériau principal des briques LEGO, apprécié pour sa robustesse – et de PETG, un polymère souple que l’on retrouve dans les gourdes de sport.

Certains filaments spécialisés sont obtenus en combinant plusieurs polymères. Beaucoup contiennent également des additifs – des ingrédients supplémentaires destinés à améliorer la résistance, la flexibilité ou l’apparence.

Les filaments d’impression 3D étant généralement brevetés afin de protéger leurs formulations spécifiques, leurs additifs et autres composants mineurs ne sont en général pas mentionnés sur l’emballage. Or, ce sont précisément ces ingrédients qui pourraient détenir la clé pour retracer les « armes fantômes ».

Le mélange d’ingrédients utilisé dans les filaments d’impression 3D confère à chaque type de filament une signature chimique particulière. Nous pouvons identifier ces signatures grâce à la spectroscopie infrarouge, une méthode qui mesure la manière dont le filament absorbe la lumière infrarouge. Ce motif d’absorption – un profil infrarouge – varie en fonction des molécules présentes dans le filament.

Ce que nous avons découvert

Dans le cadre de nos travaux, menés en collaboration avec ChemCentre – un laboratoire médico-légal public d’Australie-Occidentale – nous avons analysé plus de 60 filaments provenant du marché de détail australien. Nous avons constaté que nombre de ces filaments pouvaient être distingués grâce à leur profil infrarouge, bien qu’ils paraissent identiques à l’œil nu.

Les filaments en PLA, en ABS et en PETG se différencient aisément en raison des différences marquées dans la composition chimique de chacun de ces polymères. Nous avons également réussi à distinguer certains filaments fabriqués à partir du même polymère, grâce à la présence d’additifs mineurs qui modifiaient leur profil infrarouge.

Dans un filament, par exemple, nous avons détecté la présence d’un compatibilisant – un additif qui permet à deux polymères de se mélanger. Cet ingrédient n’a pas été retrouvé dans d’autres filaments reposant sur le même polymère de base, ce qui suggère qu’il pourrait constituer un élément distinctif de la formulation de la marque. Cela indique également que ce filament contenait probablement deux polymères différents, alors qu’un seul était mentionné sur l’emballage.

Ces résultats montrent que l’analyse chimique des filaments peut s’avérer utile, bien qu’il s’agisse de produits de consommation largement disponibles.

Retrouver ce qui semble intraçable

La capacité à distinguer ou identifier différents filaments d’impression 3D pourrait permettre aux experts médico-légaux d’établir des liens entre une arme saisie et un filament saisi, ou entre des armes provenant d’affaires distinctes.

Ces rapprochements peuvent aider les forces de l’ordre à remonter jusqu’aux fournisseurs de ces armes, perturbant ainsi les chaînes d’approvisionnement et la production future.

Si nos travaux montrent que certains filaments d’impression 3D peuvent être différenciés, ce n’est pas le cas de tous. Nous menons désormais des recherches complémentaires en recourant à d’autres techniques analytiques, susceptibles d’apporter des informations supplémentaires, notamment sur les éléments chimiques présents dans les filaments.

La combinaison de différentes techniques nous permettra d’établir un profil chimique complet de chaque filament. Nous espérons que ces informations nous aideront à établir des liens entre une arme imprimée en 3D saisie, le filament à partir duquel elle a été fabriquée et l’imprimante 3D utilisée pour l’imprimer.

En retraçant l’empreinte chimique des armes imprimées en 3D, les criminels ne pourront plus se croire protégés par leur voile d’« intraçabilité ».

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

28.02.2026 à 10:43

TRISHNA, une mission spatiale franco-indienne pour mieux gérer l’eau sur Terre

Corinne Salcedo, Manager des systèmes TRISHNA, Centre national d’études spatiales (CNES)

Texte intégral (2475 mots)

En 2027, un satellite franco-indien va être mis en orbite pour détecter la température de la surface de la Terre, en évaluer le contenu en eau et aider différents secteurs d’activités : agriculture, agroforesterie, hydrologie, micrométéorologie urbaine, biodiversité.

« Trishna » veut dire « soif » en sanscrit. Pour un satellite qui contribuera de manière significative à la détection du stress hydrique (déficience en eau) des écosystèmes et à l’optimisation de l’utilisation de l’eau en agriculture, dans un contexte de changement climatique mondial, cela nous semble bien adéquat. TRISHNA, acronyme anglophone de Thermal InfraRed Imaging Satellite for High-resolution Natural resource Assesment, signifie aussi « satellite d’imagerie infrarouge thermique pour l’évaluation haute-résolution de ressources naturelles ».

Une fois en orbite, TRISHNA mesurera tous les trois jours, sur tout le globe terrestre et à 60 mètres de résolution, la température de surfaces des continents et de l’océan côtier, c’est-à-dire jusqu’à 100 kilomètres du littoral. Car, aussi étrange que cela puisse paraître, cette coopération entre le Centre national d’études spatiales français (Cnes) et son homologue indien l’Indian Space Research Organisation (ISRO) va mesurer la température terrestre pour étudier l’eau.

Des besoins, une mission

En effet, il est maintenant prouvé que sous l’effet d’une pression anthropique croissante et du changement climatique, notre environnement se réchauffe et se transforme de plus en plus vite, avec notamment un impact sur le cycle de l’eau, indissociable du cycle de l’énergie.

En effet, depuis l’échelle globale jusqu’à des échelles beaucoup plus locales, l’eau est à la fois un élément indispensable à la vie et le principal vecteur des échanges de chaleur dans la machine météorologique et climatique. Aujourd’hui, la modification conjuguée des températures et des régimes de précipitations impacte les réserves accessibles d’eau douce, dont 70 % sont voués aux usages agricoles (irrigation), 25 % à l’industrie et le reste aux usages domestiques.

Il est donc logique de rechercher une gestion optimisée de cette ressource, à la fois en termes de quantité et de qualité. Cet objectif permet de répondre à plusieurs objectifs gouvernementaux et internationaux portés par des organismes tels que le GEOGLAM (organisme international qui surveille les cultures agricoles au niveau planétaire et génère des prévisions de récolte via un système satellite mondial), la FAO (organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies) et les Nations unies elles-mêmes.

Pour aller dans ce sens, la mission TRISHNA a été conçue de manière spécifique pour étudier prioritairement le stress hydrique des écosystèmes naturels et agricoles ainsi que l’hydrologie côtière et continentale.

À lire aussi : L’espace au service du climat : comment exploiter l’extraordinaire masse de données fournies par les satellites ?

Comment la température de la Terre renseigne-t-elle sur l’utilisation de l’eau par les végétaux ?

La température de surface et sa dynamique sont des indicateurs précieux de la « soif » des végétaux car, en s’évaporant, l’eau refroidit la surface dont elle provient et réciproquement, les surfaces se réchauffent lorsqu’il n’y a plus d’eau à évaporer ou à transpirer (notons que ce principe vaut autant pour les animaux que pour les végétaux).

À lire aussi : Pourquoi un ventilateur donne-t-il un sentiment de fraîcheur ?

La température de surface peut donc être utilisée comme indicateur des quantités d’eau utilisées par une plante pour maintenir sa chaleur à un niveau permettant son bon fonctionnement.

Or, une loi physique, dite loi de Wien, connue depuis 1893, met en relation la température d’un objet avec l’énergie électromagnétique qu’il émet dans différentes longueurs d’onde. Selon cette loi, la planète Terre émet le plus d’énergie dans le domaine infrarouge dit « thermique » aux alentours de 10 micromètres.

Les détecteurs de TRISHNA ont donc été conçus en visant ce domaine spectral afin de mesurer l’énergie émise par les surfaces terrestres, quelles qu’elles soient (végétation, environnement côtier, lacs, rivières, neige, glaciers, surfaces artificialisées, milieux urbains) pour en déduire leur température.

Pour les besoins de la recherche et des applications qui en découlent, la fréquence élevée de revisite (tous les trois jours) et ses résolutions spatiale (60 mètres) et spectrale permettront d’aborder des enjeux scientifiques, économiques et sociétaux majeurs dans différents secteurs : agriculture, agroforesterie, hydrologie, micrométéorologie urbaine, biodiversité.

Le partenariat franco-indien

La coopération spatiale entre la France et l’Inde est un élément important de l’axe indopacifique de notre politique étrangère.

À lire aussi : Irrigation : l’Inde en quête d’une « révolution bleue »

Son histoire riche est marquée par des collaborations scientifiques et techniques débutées dès les années 1960, époque à laquelle les deux nations travaillaient notamment au développement de fusées-sondes. De part et d’autre, l’intention stratégique était alors de développer une autonomie nationale d’accès à l’espace.

Cette collaboration a jeté les bases de deux projets spatiaux emblématiques qui ont suivi plus récemment. Le premier de ces projets est le satellite Megha-Tropiques, conçu pour caractériser le potentiel de précipitation des nuages dans les régions tropicales et lancé en 2011. Puis, en 2013, est arrivée la mission SARAL/AltiKa, consacrée à la mesure du niveau des surfaces couvertes d’eau sur les océans et les continents.

En 2016, la visite officielle du président François Hollande en Inde a favorisé le démarrage du projet TRISHNA, tirant également parti de l’accord-cadre que le Cnes et l’ISRO avaient signé l’année précédente. La France et l’Inde lançaient ainsi une nouvelle étape de leur coopération spatiale sur le thème de l’eau.

Cette nouvelle coopération présente de nombreux avantages pour nos deux pays. L’industrie franco-européenne en bénéficie avec la forte implication de nos entreprises dans la réalisation de l’instrument thermique. Ainsi positionnés, nos industriels augmentent leur chance d’être impliqués dans les futurs grands contrats indiens. En contrepartie, ce schéma partenarial permet à l’Inde de parfaire son cheminement vers des industries stratégiques autonomes et vers des moyens de supervision environnementale appropriés.

Plus largement, TRISHNA consolide la coopération franco-indienne, ouvrant des perspectives de partenariats dans les secteurs des satellites d’observation et de télécommunications. Autres retombées importantes pour nos deux pays, le projet TRISHNA permet aux communautés scientifiques indienne (ISRO et instituts techniques universitaires) et française (CNES et laboratoires intervenants) de se positionner dans la recherche spatiale environnementale et de créer des applications à la fois rentables et utiles à différents secteurs d’activités, dont l’agriculture.

L’irrigation agricole, une des applications les plus prometteuses de la mission TRISHNA

En combinant les données thermiques de TRISHNA avec des informations issues d’autres satellites (permettant d’évaluer la végétation, l’humidité des sols ou les précipitations), il sera possible d’estimer avec précision l’évapotranspiration réelle des cultures, c’est-à-dire la quantité d’eau effectivement utilisée par les plantes.

Cette information permettra aux agriculteurs, aux gestionnaires de bassins versants et aux décideurs politiques d’adapter les calendriers et les volumes d’irrigation en temps quasi réel, selon les besoins réels des cultures et non sur des moyennes ou des approches empiriques. Ce pilotage de l’irrigation « à la demande » représentera une avancée majeure, en particulier pour les régions où les ressources en eau sont limitées ou irrégulièrement réparties.

En Inde comme en France, des expérimentations sont déjà envisagées pour intégrer les données TRISHNA dans les systèmes d’aide à la décision utilisés par les agriculteurs. À terme, cela pourrait conduire à des économies d’eau significatives, à une réduction de l’impact environnemental de l’agriculture et à une meilleure résilience des systèmes de production face au changement climatique.

De manière plus générale, la mission pourra également contribuer à la prévention des risques liés aux évènements extrêmes, comme les canicules, les sécheresses, les feux, les inondations – des aléas auxquels nos deux pays sont de plus en plus confrontés.

En somme, TRISHNA offre à la France et à l’Inde une opportunité exceptionnelle de renforcer leur partenariat et de répondre aux défis économiques et climatiques auxquels nos deux pays et le monde entier font face aujourd’hui.

Philippe Maisongrande (responsable thématique Biosphère continentale, au Cnes) et Thierry Carlier (chef de projet TRISHNA) ont contribué à la réflexion sur les premières versions de cet article.

Corinne Salcedo ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.02.2026 à 15:33

Les fausses publications scientifiques menacent de submerger la recherche contre le cancer

Baptiste Scancar, Scientifique spécialisé en intégrité scientifique, Institut Agro Rennes-Angers

David Causeur, Enseignant-chercheur, Institut Agro Rennes-Angers

Texte intégral (2164 mots)

Une étude récente pointe un chiffre alarmant : plus de 250 000 articles scientifiques liés au cancer pourraient avoir été fabriqués de toutes pièces entre 1999 et 2024. Cette production s’accélère et menace la production scientifique honnête.

Produire de la connaissance par la recherche scientifique donne lieu à une forte compétition entre équipes et individus, dans laquelle une publication dans une revue prestigieuse peut changer la trajectoire d’une carrière. Même si beaucoup remettent en cause les règles actuelles de cette compétition, l’évaluation de la qualité d’un chercheur repose essentiellement sur le nombre de ses publications, sur leur impact – mesuré par le volume des citations qu’elles génèrent – et sur le prestige des revues dans lesquelles elles sont publiées. L’importance de ces indicateurs dans l’obtention de rares financements et la progression des carrières individuelles contribue à encourager des comportements contraires à l’intégrité scientifique, tels que le recours à des pratiques frauduleuses.

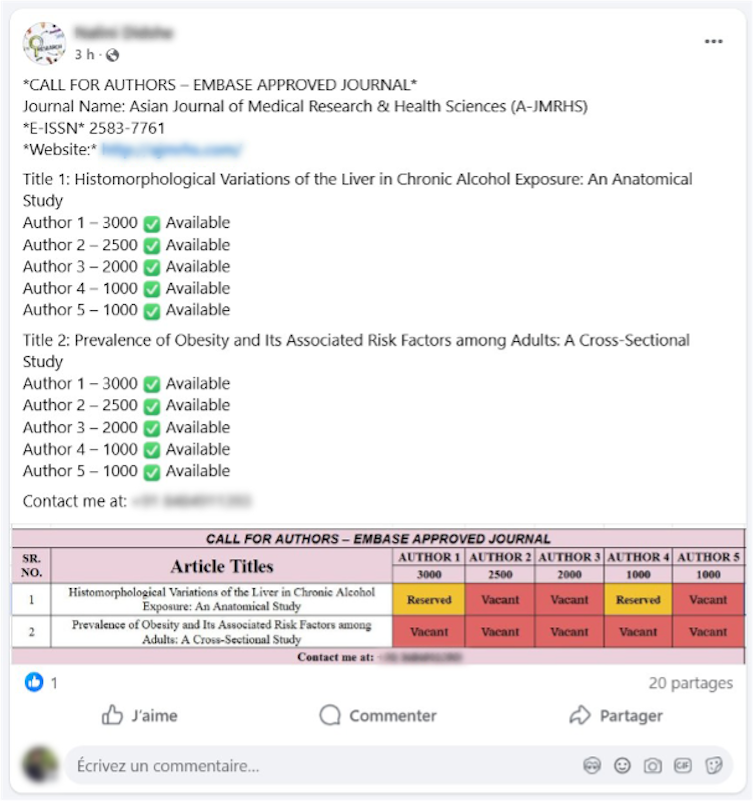

Ce contexte a notamment favorisé l’émergence et la forte croissance d’organisations spécialisées dans la vente de faux articles scientifiques, les « paper mills » ou « fabriques à articles ». Ces dernières sont suspectées d’avoir produit des milliers d’articles au cours des dix dernières années, compromettant des pans entiers de la littérature scientifique. Dans notre étude, publiée dans le British Medical Journal (BMJ) en janvier 2026, nous estimons que plus de 250 000 articles scientifiques liés au cancer pourraient avoir été fabriqués de toutes pièces entre 1999 et 2024.

Alors que ces articles représentaient moins de 1 % des publications scientifiques annuelles en 1999, leur taux s’élève désormais à 15 % du contenu produit chaque année. La recherche contre le cancer est en danger : les fausses publications se répandent, et une intensification de ce problème est à prévoir.

Une production à échelle industrielle

Les « fabriques à articles scientifiques » produisent et vendent en quantités quasi industrielles de faux articles scientifiques. Elles adoptent même des techniques de marketing classique, en faisant de la publicité en ligne et en proposant à leurs clients de sélectionner leur place dans la liste des auteurs d’un article préfabriqué (la première et la dernière position étant souvent perçues comme plus prestigieuses) ainsi que le niveau de réputation du journal dans lequel l’article sera publié. Des recherches ont montré que le coût de ce service pouvait varier de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros, et d’aucuns suspectent que certaines « fabriques à articles » pourraient même fournir un « service après-vente », par exemple apporter des corrections ou des réponses aux commentaires des lecteurs après publication, sur les sites des éditeurs ou sur les plateformes collaboratives, comme PubPeer.

Le nombre de publications attribuées aux « fabriques à articles » a explosé au début des années 2010, attestant l’existence d’un système frauduleux à grande échelle. L’essor de ces organisations est souvent présenté comme une conséquence de la culture dite du « Publish or Perish » (« Publier ou périr »), qui séduit une clientèle, composée de doctorants, de chercheurs et de cliniciens en difficulté, pour laquelle la publication est devenue une condition d’accès à un diplôme, un emploi ou une promotion.

Ce phénomène est d’ailleurs amplifié par l’existence d’agents intermédiaires et de réseaux organisés qui dépassent la simple production de manuscrits et interviennent en contournant et en accélérant les processus éditoriaux et de publication (les articles frauduleux peuvent être acceptés et publiés beaucoup plus rapidement que les articles authentiques). Cette collusion entre fabricants et éditeurs peu scrupuleux contribue à augmenter fortement la cadence de publication d’articles frauduleux, au point qu’elle peut largement dépasser celle des articles authentiques.

Les fabriques tirent leur productivité de modèles de rédaction prédéfinis, qui réutilisent souvent des fragments de texte et d’images issus de leurs productions précédentes. Cette méthode a favorisé la publication d’articles présentant des similarités de forme, comportant les mêmes tournures de phrases, les mêmes schémas expérimentaux ainsi que les mêmes erreurs méthodologiques ou stylistiques dans la littérature biomédicale, et notamment dans la recherche contre le cancer.

Ces indices permettent de suivre leur piste et d’identifier systématiquement leurs productions, comme dans le cas des images manipulées ou des « phrases torturées » (des reformulations hasardeuses de termes techniques, par exemple « péril de la poitrine » à la place de « cancer du sein »).

Une méthode de détection simple mais efficace

Notre combat contre la fraude scientifique débute en 2024 lorsque Baptiste Scancar, auteur de cet article, alors étudiant en master de science des données, part en Australie pour travailler sur la fraude scientifique avec Jennifer A Byrne (professeure de cancérologie à l’Université de Sydney) et Adrian Barnett (professeur de statistiques à la Queensland University of Technology). Jennifer avait constaté depuis des années le dévoiement de sa discipline, l’oncologie moléculaire, contaminée à grande échelle par les fausses publications, sans prise de conscience des communautés ni des institutions de recherche. L’objectif de cette collaboration était de créer une méthode généralisable à de grandes quantités d’articles pour détecter les productions des « fabriques à articles » dans le domaine du cancer, afin d’en mesurer l’ampleur et d’alerter sur le problème sous-jacent.

L’observation de fortes ressemblances stylistiques dans le titre et le résumé des articles frauduleux a conduit l’équipe à s’orienter vers des méthodes d’analyse centrées sur ces sections des articles, par ailleurs librement accessibles sur des plateformes de diffusion scientifique en ligne, comme PubMed. L’objectif est alors d’utiliser un algorithme d’intelligence artificielle pour différencier les articles authentiques des articles frauduleux, en identifiant des motifs communs à une liste d’articles identifiés comme frauduleux par l’observatoire Retraction Watch. Cette approche est finalement couronnée de succès, atteignant des performances d’identification très élevées (9 articles sur 10 sont bien classés par l’algorithme).

Après cette première étape, le projet se poursuit en France depuis 2025. L’équipe est complétée par David Causeur, également auteur de cet article. L’outil est amélioré par une analyse fine des erreurs d’identification et la méthodologie est affinée. Le modèle est alors utilisé pour analyser l’ensemble des publications liées au cancer depuis 1999, soit plus de 2,5 millions d’articles accessibles dans la base de données de PubMed, et les résultats sont alarmants. Environ 250 000 articles, quasiment 10 % des études, sont signalés comme textuellement similaires à des productions de fabriques à articles. Leur nombre est passé de 238 en 1999 à plus de 26 000 en 2020. Cette progression n’épargne pas les revues les plus prestigieuses (top 10 des journaux), où la proportion d’articles signalés dépasse également 10 % en 2022.

La répartition géographique des auteurs met en évidence une prédominance marquée de la Chine, avec près de 180 000 articles recensés, loin devant les États-Unis (10 500 articles) et le Japon (6 500 articles). Les publications suspectes sont retrouvées dans des revues de nombreux éditeurs, couvrant l’ensemble des types de cancer et la plupart des thématiques de recherche.

Un moment crucial pour la recherche scientifique

La présence massive d’articles frauduleux dans le domaine du cancer pose plusieurs problèmes majeurs.

Tout d’abord, le partage des connaissances scientifiques est aujourd’hui pollué massivement par les fausses informations, et les acteurs de la recherche peinent à mettre en place des actions correctives. L’ampleur de ces infractions majeures à l’intégrité scientifique doit aussi conduire à une réflexion sur le poids donné au volume des publications dans l’évaluation des projets de recherche et des équipes de chercheurs elles-mêmes. La validation implicite de connaissances scientifiques frauduleuses par leur publication, parfois dans des revues prestigieuses, compromet les processus d’attribution de financements et ouvre la voie à leur propagation en cascade par citation.

Par ailleurs, la recherche fondamentale sur le cancer, qui constitue la cible privilégiée des « fabriques à articles », précède le développement de traitements thérapeutiques, dont l’efficacité est menacée par la fraude à grande échelle, au détriment des patients.

Le développement récent des modèles de langage génératif, tels que ChatGPT, menace de rendre la détection des contenus frauduleux plus difficile et pourrait décupler la productivité de ces organisations. Par analogie avec le dopage dans le sport, il est à craindre que ce jeu du chat et de la souris entre détecteurs et fraudeurs ne débouche pas sur une éradication du problème, mais sur une escalade des stratégies de fraude.

En revanche, les politiques publiques d’évaluation de la recherche peuvent y remédier, en réduisant la pression à la publication que subissent les chercheurs. Il est urgent de redonner à la qualité intrinsèque des productions scientifiques plus de place dans leur évaluation, avant que la distinction entre contenu authentique et fabriqué devienne impossible.

Baptiste Scancar a reçu des financements du National Health and Medical Research Council (NHMRC), organisme Australien de financement de la recherche médicale.

David Causeur a reçu des financements de l'ANR.

26.02.2026 à 09:53

Lifting the lid on unknown coral microbiomes living in the Pacific ocean

Shinichi Sunagawa, Associate Professor at the Department of Biology, Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Chris Bowler, Directeur du laboratoire de génomique des plantes et des algues à l'Institut de Biologie, École normale supérieure (ENS) – PSL; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Texte intégral (1459 mots)

For decades, we have thought of coral reefs as the “rainforests of the sea:” vibrant, complex ecosystems full of fish, sponges, and coral. However, our recent findings suggest we’ve been overlooking a crucial part of this picture. By looking beyond the colourful life into the microscopic world, we have uncovered a “hidden chemical universe” that could hold the key to the next generation of life-saving medicines.

Our work, published in Nature, is the result of an international collaborative effort between the Sunagawa, Paoli, and Piel labs, alongside the Tara Ocean Foundation: France’s first foundation to be recognised as promoting public interest in the world’s oceans, founded by Agnès Troublé alias French Fashion designer agnès b. By combining our expertise in marine ecology, microbiology, and biotechnology, we have taken a closer look at corals. Far more than just individual animals, we prefer to think of them as super-organisms: bustling cities where the coral animal provides the living architecture, while trillions of microbes inhabit them, carrying out vital services.

What we found within these microscopic communities was staggering. After analysing 820 samples from 99 coral reefs across the Pacific, we reconstructed the genomes of 645 microbial species living within the corals. The surprise? More than 99% of them were completely new to science. Deciphering their genetic code revealed that these tiny residents are not silent “germs,” but prolific chemical engineers. They harbour a greater variety of biosynthetic blueprints for natural products than has been documented in the entire global open ocean so far.

How we found out

Our discovery didn’t happen in a single laboratory. It began aboard the 118-foot research schooner Tara, designed to withstand Arctic ice. After completing an extensive exploration of plankton across the global ocean, Tara served as our floating laboratory for the Tara Pacific mission. Over several years, our team visited 99 reefs across the Pacific. Life on Tara combined rugged seafaring with high-tech biology: while the crew managed the ship, teams of divers collected coral samples from remote archipelagos thousands of miles apart.

Back on land, the real detective work began. DNA sequencing at the French National Center of Sequencing (Genoscope) and genome reconstruction using ETH Zurich’s supercomputers allowed us to decode the genetic information from these microbes.

This enabled us to map Pacific coral microbiomes at an unprecedented scale. We found that microbes are highly specific to their coral hosts; each coral species has its own unique microbial fingerprint, shaped over millions of years of evolution.

Why it matters

Most current medical drugs were originally discovered in nature, many from soil bacteria. But we are running out of new “soil” leads, and antibiotic-resistant “superbugs” pose a growing global threat.

Here is where the tiny but mighty “chemical engineers” come in. Within their DNA, these microbes encode Biosynthetic Gene Clusters: instruction manuals for building diverse biochemical molecules, including antibiotics. Because coral-associated microbes live in the highly competitive reef environment, they have evolved sophisticated chemical weapons to defend their hosts or fight rivals. By identifying these Biosynthetic Gene Clusters, we have uncovered a “molecular library” written in a language we are only just beginning to translate. These chemicals may provide solutions to biotechnological challenges and human diseases.

What is next

Our discovery of new microbial species and biochemical diversity in corals is just the beginning. The Tara Pacific expedition studied only a handful of coral species, while at least 1,500 have been described worldwide, highlighting the enormous potential for scientific breakthroughs. But a tragedy is unfolding: as climate change warms the oceans, reefs are dying. When a reef disappears, we don’t just lose a beautiful ecosystem, we witness the “burning” of this library before we’ve had a chance to read the books.

The journey that began on Tara is now a race against time to unlock the secrets contained in the microbiomes of coral and other reef organisms before they are lost forever. Protecting reefs is critical, not only for the environment and the millions of people who directly depend on them, but also for preserving the biological pharmacy that could safeguard human health for generations to come.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

Shinichi Sunagawa received funding from the Swiss National Science Foundation.

Chris Bowler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.02.2026 à 17:08

Lever le voile sur les microbiotes inconnus des coraux du Pacifique à bord de « Tara »

Shinichi Sunagawa, Associate Professor at the Department of Biology, Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Chris Bowler, Directeur du laboratoire de génomique des plantes et des algues à l'Institut de Biologie, École normale supérieure (ENS) – PSL; Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Texte intégral (1508 mots)

Depuis des décennies, nous voyons les récifs coralliens comme les « forêts tropicales aquatiques » : des écosystèmes colorés et complexes regorgeant de poissons, d’éponges et de coraux. Cependant, nos recherches récentes suggèrent que cette vision passe sous silence un aspect crucial des récifs coralliens. Au-delà de leurs couleurs si vivaces, ils abritent tout un monde microscopique. Cet univers caché se compose de nombreux ingénieurs chimistes, qui pourraient détenir les clés d’une prochaine génération de médicaments vitaux.

Nos travaux, publiés aujourd’hui dans Nature, fruit d’une collaboration internationale entre mon laboratoire et ceux des professeurs Paoli et Piel avec la Fondation Tara Océan, montrent que les coraux ne sont pas de « simples » animaux individuels, mais plutôt des « super-organismes ». On pourrait les imaginer comme des villes animées où le récif corallien fournit un habitat vivant à des milliards de microbes qui y accomplissent des fonctions vitales.

Ce que nous avons découvert au sein de ces communautés microscopiques nous a stupéfiés : en analysant 820 échantillons provenant de 99 récifs coralliens à travers le Pacifique, nous avons reconstitué le génome de 645 espèces microbiennes vivant dans les coraux… dont plus de 99 % étaient totalement inconnues.

Qui plus est, nos études génétiques montrent que ces minuscules résidents ne sont pas passifs, mais des ingénieurs chimistes prolifiques : ils abritent dans leur ADN une immense variété de « plans » biosynthétiques (qui visent la formation de composés chimiques par des êtres vivants, des bactéries par exemple). Cette variété est plus grande que ce qui a été documenté jusqu’à présent dans l’ensemble des océans du monde.

Comment avons-nous fait cette découverte ?

Notre découverte a commencé à bord de la goélette de recherche Tara, longue de 36 mètres et conçue pour résister à la glace arctique. Après avoir mené une exploration approfondie du plancton dans les océans du globe, Tara nous a servi de laboratoire flottant pour la mission Tara Pacific. Pendant plusieurs années, notre équipe a visité 99 récifs à travers le Pacifique. La vie à bord de Tara, c’est l’unique combinaison d’une navigation pas toujours paisible et d’une biologie high tech : tandis que l’équipage gérait le navire, des équipes de plongeurs collectaient des échantillons de coraux dans des archipels éloignés de plusieurs milliers de kilomètres.

De retour à terre, un vrai travail de détective a commencé. Le séquençage de l’ADN au Centre national de séquençage français (Genoscope) et la reconstruction des génomes à l’aide des supercalculateurs de l’ETH Zurich nous ont permis de décoder les informations génétiques des microbes coralliens.

Ainsi est apparue une carte des microbiomes coralliens du Pacifique, à une échelle inédite. Nous avons découvert que les microbes sont très spécifiques à leurs hôtes coralliens ; chaque espèce de corail possède sa propre empreinte microbienne façonnée au cours de millions d’années d’évolution.

En quoi cette découverte est-elle importante ?

La plupart des médicaments actuels ont été découverts dans la nature, le plus souvent à partir de bactéries du sol. Mais aujourd’hui, les bactéries résistantes aux antibiotiques constituent une menace mondiale croissante et nous sommes à court de nouvelles pistes dans le sol.

À lire aussi : De la médecine traditionnelle au traitement du cancer : le fabuleux destin de la pervenche de Madagascar

C’est là que les minuscules mais puissants « ingénieurs chimistes » des récifs coralliens prennent toute leur importance en termes d’applications potentielles. Dans leur ADN, ces microbes codent des ensembles de gènes biosynthétiques : des manuels d’instructions pour construire diverses molécules biochimiques, y compris des antibiotiques.

En effet, comme les microbes associés aux coraux vivent dans l’environnement hautement compétitif des récifs, ils ont développé des armes chimiques sophistiquées pour défendre leurs hôtes ou combattre leurs rivaux. En identifiant ces ensembles de gènes biosynthétiques, nous avons donc découvert une « bibliothèque moléculaire » écrite dans un langage que nous commençons seulement à traduire. Ces substances chimiques pourraient peut-être apporter des solutions aux défis biotechnologiques et aux maladies humaines.

Quelle est la prochaine étape ?

Notre découverte de nouvelles espèces microbiennes et de la diversité biochimique des coraux n’est qu’un début. L’expédition Tara Pacific n’a étudié qu’une poignée d’espèces de coraux, alors qu’au moins 1500 ont été décrites dans le monde entier, ce qui suggère un énorme potentiel de percées scientifiques.

Mais une tragédie est en train de se dérouler : à mesure que le changement climatique réchauffe les océans, les récifs coralliens meurent. Lorsqu’un récif disparaît, nous ne perdons pas seulement un magnifique écosystème, nous assistons à la « combustion » de cette bibliothèque, avant même d’avoir eu la chance d’en lire les livres.

Le voyage qui a commencé sur Tara est désormais une course contre la montre pour percer les secrets contenus dans les microbiomes des coraux et autres organismes récifaux avant qu’ils ne disparaissent à jamais. Il est essentiel de protéger les récifs, non seulement pour l’environnement et les millions de personnes qui en dépendent directement, mais aussi pour préserver la pharmacie biologique qui pourrait protéger la santé humaine pour les générations à venir.