30.08.2025 à 12:49

La justice selon Kristell Niasme : la protégée de Retailleau « au dessus des lois » ?

Marc Endeweld

Texte intégral (8788 mots)

C’est la figure montante de LR. Nommée en mai dernier secrétaire générale adjointe du mouvement par Bruno Retailleau, Kristell Niasme est partout. Depuis son élection à la tête de la mairie de Villeneuve Saint-Georges, petite bourgade du Val-de-Marne, en février 2025 (dans le cadre d’une municipale partielle), l’élue de droite multiplie les apparitions médiatiques, et intervient souvent sur les plateaux de CNEWS.

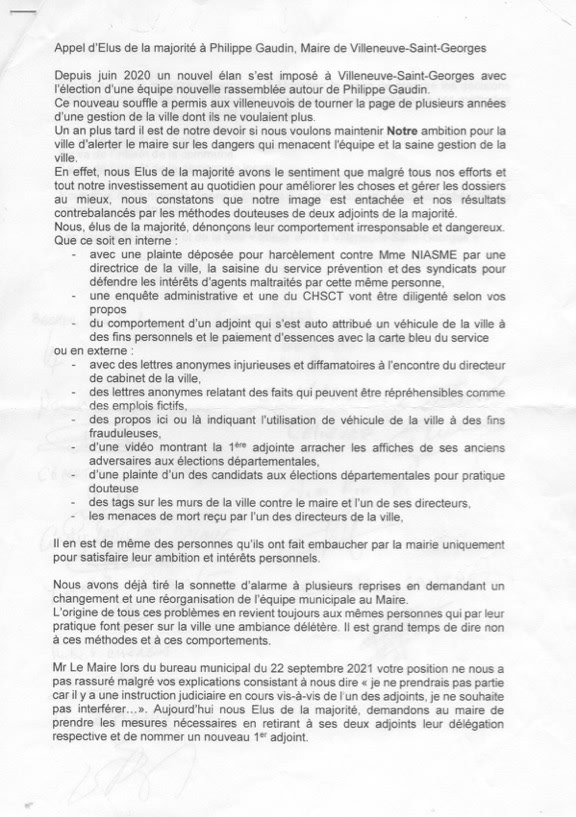

Bruno Retailleau voit dans la pourfendeuse de l’Insoumis Louis Boyard, le parfait symbole de cette « France des honnêtes gens » que le patron des Républicains s’efforce de promouvoir ces derniers mois. « Face à Boyard, tout le gratin de la droite s’est déplacé à Villeneuve pour la soutenir dans le cadre d’un front républicain », se souvient Philippe Gaudin, ancien maire divers droite de la ville. Le ministre de l’Intérieur n’a pourtant pas dû enquêter très loin sur sa nouvelle vedette. Les très nombreuses plaintes et signalements au nom de l’article 40 visant Kristell Niasme et son entourage que je découvre lors de mon enquête n’embarrassent visiblement pas le ministre de l’intérieur dans son opération de communication.

Une prise de guerre pour la droite LR

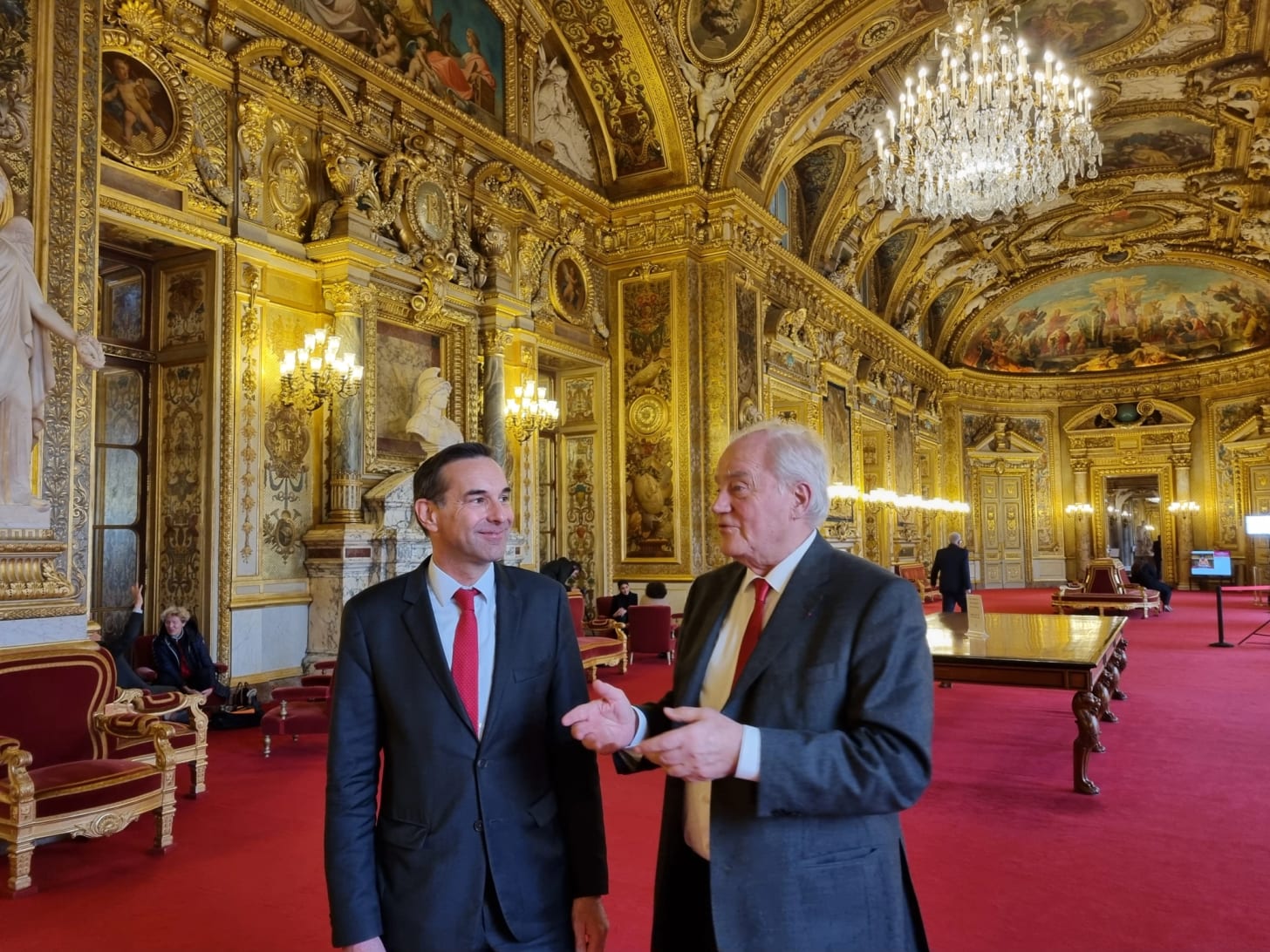

Philippe Gaudin, qui s’est retrouvé fin 2024 face à une fronde telle (plus du tiers de son conseil municipal a démissionné) qu’une élection partielle a dû être organisée en urgence assure qu’« elle est protégée ». Comme maire, Niasme démontre qu’elle sait jouer ses relations, un élu de l’opposition qui préfère conserver l’anonymat témoigne prudemment qu’« après son élection, elle a obtenu des policiers montés pour patrouiller dans la ville. Il y a eu aussi une école de Villeneuve qui a dû être évacuée du fait d’une fuite de fioul, et en quinze jours à peine, elle a réussi à récupérer plusieurs agelcos [baraquements temporaires]. En général, quand elle ouvre son téléphone, elle réussit à récupérer des choses, presque d’une manière disproportionnée ». Au cours de sa campagne éclair, elle reçoit l’aide d’un conseiller de Bruno Retailleau. Pour LR, Villeneuve-Saint-Georges est une prise de guerre déterminante. Kristell Niasme est conseillère départementale depuis juin 2021 et le contrôle par LR du Val-de-Marne ne se joue qu’à quelques sièges. Christian Cambon, le sénateur du coin, a d’ailleurs été reçu avec d’autres élus par Bruno Retailleau au ministère de l’intérieur le 27 août.

Objet de tous les égards par la droite francilienne et LR, Niasme se montre à la hauteur des espoirs qu’on place en elle puisqu’elle décide de réintégrer la commune de Villeneuve-Saint-Georges, jusqu’alors affiliée à une régie publique de l’eau, au SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile-de-France), dirigé d’une poigne de fer par André Santini, maire de droite d’Issy-les-Moulineaux, et en contrat avec la multinationale Veolia.

L’ex-chef de la police municipale sous « l’emprise psychologique » de Niasme

L’ascension fulgurante de Kristell Niasme à Villeneuve-Saint-Georges ne s’est pas faite sans heurts. Nommée à l’origine première adjointe de Philippe Gaudin, elle s’est vite retournée contre le maire élu en 2020 et une partie de son équipe. L’air devient irrespirable, et la situation échappe à tout contrôle. Dans cette ville de 35 000 habitants, la plus pauvre du Val-de-Marne, les esprits s’échauffent vite entre pro et anti Niasme. Une guerre de tranchées.

Dans ce cadre, le maire est alerté sur plusieurs irrégularités qui concernent des proches de Niasme, notamment Augustin Dumas, alors chef de la police municipale à laquelle l’adjointe au maire s’intéresse alors de près et elle côtoie certains agents, parmi lesquels Chainez Sghair. Quatre policiers municipaux finissent par invoquer leur droit de retrait. J’ai pu consulter un document de la DRH de la ville de Villeneuve Saint-Georges, daté du 2 décembre 2021, qui détaille des pratiques professionnelles « inappropriées ou en contradiction avec celles prévues par les pouvoirs de Police Municipale ». Plusieurs irrégularités sont ainsi listées : « l’usage plus ou moins régulier de la bombe lacrymogène alors que son recours ne serait pas toujours nécessaire », « provocations verbales, violences physiques (gifles, insultes) », « course-poursuite de véhicule motorisé insistante qui sortirait du cadre légal permis sur ce type de situation (« rodéos ») », « des rapports d’intervention ou procès-verbaux comportant des inexactitudes (infractions ajoutées par exemple) », « volume d’interpellation et de procès-verbaux (témoignages allant jusqu’à 160 procès-verbaux par jour) ».

Quelques temps après, Augustin Dumas est menacé par le maire d’une sanction disciplinaire, notamment pour avoir eu « recours régulièrement à des provocations verbales, à l’usage de la force sans justification envers des usagers contrevenants plaçants [ses] agents dans des situations de vulnérabilité sur la voie publique », indique un courrier de la mairie du 7 mars 2022 qui lui est adressé et que j’ai pu consulter. À l’époque, ces faits ne sont nullement contestés par l’intéressé, comme l’atteste l’un de ses courriers datant du 10 mars 2022 adressé à Philippe Gaudin et contre-signé par ce dernier : « Je les reconnais pleinement, et je tiens à préciser qu’ils se sont produits dans un contexte personnel difficile, au cours duquel j’étais sous l’emprise psychologique de Mme Kristell Niasme ».

Pourtant, quand je contacte Augustin Dumas aujourd’hui, il conteste ces éléments et ose me parler d’un « faux document » — alors que Philippe Gaudin me confirme l’authenticité de ce courrier —, précise ne pas avoir reçu de sanction au final, et m’affirme : « L’enquête administrative s’est éteinte. Et je n’ai rien reconnu. J’ai démontré que l’ensemble des éléments étaient erronés, et j’ai informé que je porterai plainte pour diffamation dès réception du compte rendu [de l’enquête] qui ne m’a jamais été communiqué »1.

C’est que peu de temps après, Augustin Dumas, encarté LR, a été recruté comme agent de la police municipale de Champigny-sur-Marne, ville dont le maire Laurent Jeanne, soutien de Valérie Pécresse est aussi conseiller régional. Dumas en est désormais le chef, et s’est manifestement de nouveau rapproché de Kristell Niasme, qu’il qualifie « d’amie » sur son profil Facebook, et rencontre régulièrement Bruno Retailleau en tant que délégué national du syndicat Alliance dont il est référent pour la police municipale. On aperçoit également le policier municipal sur CNEWS.

Près d’une vingtaine de plaintes déposées entre 2021 et 2025

En 2022 et dans les années suivantes, les tensions se multiplient donc à Villeneuve-Saint-Georges dans l’équipe municipale. Kristell Niasme et son entourage sont l’objet de multiples plaintes et signalements auprès du parquet de Créteil au nom de l’article 40 – qui impose aux agents publics, dans l’exercice de leurs fonctions, l’obligation de signaler sans délai au procureur tout fait délictueux ou criminel dont ils ont connaissance. Le maire Philippe Gaudin procède ainsi à trois signalements, à l’encontre d’Augustin Dumas pour ses agissements à la police municipale, mais aussi contre deux collaborateurs de mairie, soutiens de Kristell Niasme, qu’il accuse d’occuper des « emplois fictifs ».

En parallèle, les collaborateurs de mairie, notamment l’ancienne directrice de communication et le directeur de la sécurité publique, des policiers municipaux, mais aussi des élus locaux multiplient les plaintes et les signalements contre Niasme et ses soutiens. Entre 2021 et 2025, c’est près d’une vingtaine de plaintes – souvent pour des faits graves – qui ont été déposées auprès du parquet de Créteil. Or, une majorité d’entre-elles sont classées sans suite (près d’une dizaine) ou ne donnent même pas lieu à des enquêtes.

« Un peu naïvement, je pensais que l’article 40 était suffisamment important pour qu’il soit instruit. Quand je me suis déplacé au tribunal de Créteil, c’est là que j’ai appris que mes articles 40 et mes plaintes avaient été classées sans suite », témoigne aujourd’hui Philippe Gaudin, dépité. L’homme n’est pas un professionnel de la politique : c’est un ancien instituteur et principal de collège à la retraite. Le 17 juin dernier, il a procédé à une première saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM).

Mais il n’est pas le seul. Quatre autres élus et citoyens de Villeneuve Saint-Georges (certains ayant soutenu le candidat UDI ou la liste divers gauche à la dernière élection), tous justiciables, ont procédé à des saisines du CSM au cours du printemps dernier. Ils s’étonnent du classement sans suite de leurs plaintes par le parquet de Créteil. Mais dans leurs saisines que j’ai pu consulter, d’autres éléments interrogent. En effet, tous font état de propos rapportés et de discussions tenues en public, et devant témoins, entre Kristell Niasme et Chainez Sghair, l’ancienne policière municipale devenue collaboratrice au cabinet de la maire de Villeneuve-Saint-Georges.

Un « éventuel relais d’information au tribunal de Créteil » ?

Thiaba Bruni, ancienne conseillère municipale, et candidate aux élections municipales, qui a déposé plainte en janvier 2025 en pleine campagne, explique dans sa saisine du CSM du 7 mai que j’ai pu consulter : « j’ai été amenée à déposer deux plaintes [pour des faits de harcèlement et d’achat de voix] qui ont été classées sans suite dans des conditions troublantes ». Et d’expliquer dans son témoignage apporté à l’instance judiciaire : « Quelques semaines après le dépôt de ces plaintes, j’ai été contacté par téléphone par Madame Amal, une proche de Kristell Niasme. Cette dernière cherchait à s’enquérir du sort réservé à ces deux procédures, s’interrogeant sur leur éventuel classement sans suite. J’ai alors exprimé ma surprise, n’ayant à ce moment-là reçu aucune information officielle de la part du tribunal. J’ai été d’autant plus étonnée d’apprendre que certains colistiers de Madame Niasme avaient déjà affirmé que cette dernière ne s’inquiétait nullement de ces poursuites, convaincue qu’elles seraient écartées ».

Face à ces éléments, Thiaba Bruni fait état de son inquiétude auprès du CSM en ces termes : « À ce jour, je reste perplexe face à la célérité avec laquelle ces deux dossiers ont été clôturés. Je nourris des interrogations quant à la rigueur des investigations menées dans ces affaires. Plus encore, je suis troublée par le fait que des informations relatives à la procédure aient été accessibles à Madame Niasme bien avant qu’elles ne me soient communiquées, alors même que je suis la principale concernée ». Et de s’interroger sur « l’éventuelle existence de relais d’information au sein du Tribunal judiciaire de Créteil au profit de Madame Niasme ».

Menace de mort et « arrangement avec M. Retailleau »

De son côté, Mohamed-Lamine Tlamsi, responsable d’un collectif citoyen à Villeneuve-Saint-Georges, a également saisi le CSM. Les faits rapportés par ce dernier sont particulièrement graves. Dans sa saisine, il assure ainsi que « dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2025, Kristell Niasme a tenu à mon encontre des propos à caractère homophobe. Les forces de l’ordre sont intervenues. Le lendemain, lors de mon dépôt de plainte, j’ai croisé Mme Niasme qui m’a menacé de mort par un geste mimant un égorgement au sein du commissariat ». Dans sa plainte, il précise davantage la scène qui se serait déroulée dans la salle d’attente du commissariat : « Elle ne m’a pas adressé la parole, mais elle m’a menacé de mort en me faisant le signe d’une personne égorgée avec sa main en me fixant du regard ».

Au CSM, Mohamed-Lamine Tlamsi poursuit son témoignage édifiant : « Quelques jours plus tôt, Mme Chainez Sghair, militante auprès de Kristell Niasme et directrice de campagne de la candidate LR, m’a interpellé publiquement sur le marché de Villeneuve-Saint-Georges. Lors de cet échange, elle a affirmé que Mme Kristell Niasme bénéficierait d’un arrangement avec M. Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, qui aurait permis la nomination de M. Stéphane Hardoin, alors procureur de la République de Créteil, à la tête de l’IGPN. Elle laissait entendre l’existence d’un trafic d’influence politique ayant un impact direct sur le fonctionnement de la justice pénale ». Et d’ajouter très justement : « Ces propos jettent un discrédit inacceptable sur un ancien haut magistrat ».

De fait, l’ancien procureur de la République de Créteil, Stéphane Hardoin, est nommé par Bruno Retailleau en février 2025 à la tête de l’IGPN (Inspection Générale de la Police Nationale), trois semaines après l’élection municipale partielle de Villeneuve Saint-Georges. Cette semaine, j’ai cherché à le joindre à de multiples reprises, à la fois en envoyant plusieurs mails, mais aussi en appelant son ancien secrétariat au parquet de Créteil, ou même en contactant le sénateur Christian Cambon qui le connaît bien, ou en interrogeant le SICOP (le service d’information et de communication de la police nationale). Stéphane Hardoin n’a pas donné suite à mes sollicitations. Le procureur de la République de Créteil a-t-il connaissance de ces pressions faites par l’équipe de Kristell Niasme en son nom ? Est-il instrumentalisé à son insu ? Au parquet de Créteil, j’ai également cherché à joindre Didier Allard, substitut du procureur et chargé, selon mes informations, du secteur où se site Villeneuve-Saint-Georges. Lui non plus n’a pas donné suite.

J’ai interrogé ces deux magistrats sur les classements sans suite de plaintes et de signalements au nom de l’article 40, mais également sur des rendez-vous qui auraient eu lieu en 2024 entre Kristell Niasme et Stéphane Hardoin, ou encore sur le fait que Chainez Sghair a été par le passé stagiaire auprès d’une procureur de tribunal de Créteil. Mes demandes de précisions sont restées sans suite.

« Ne t’inquiète pas, je m’en occupe – tu ne crains rien »

Reste que le témoignage de Mohamed-Lamine Tlamsi n’est pas isolé. Car deux autres saisines du CSM font état de propos allant dans le même sens. C’est le cas d’un soutien de Daniel Henry, candidat divers gauche, qui rapporte lui aussi dans son témoignage au CSM datant du 24 avril 2025 un autre échange « aux alentours de janvier 2025 » entre Niasme « et l’une de ses collaboratrices » : « Alors qu’une conversation avait lieu sur la voie publique concernant une décision judiciaire défavorable à cette collaboratrice, Kristell Niasme a tenu les propos suivants, de manière audible et devant personnes : “Ne t’inquiète pas, je m’en occupe - tu ne crains rien” ». Et le justiciable de s’interroger : « Je m’inquiète de la légèreté avec laquelle une candidate à une fonction publique a pu évoquer une forme d’immunité personnelle ou de capacité d’intervention dans un dossier judiciaire ». Le 24 avril 2025, un autre témoignage apporté au CSM rapporte un dialogue entre Kristell Niasme et une collaboratrice : « Au cours de cet échange, Madame Sghair a exprimé son inquiétude concernant ses affaires judiciaires. Madame Niasme l’a alors assurée en lui affirmant que toutes les dispositions nécessaires avaient été prises auprès du ministre de l’Intérieur ainsi que du procureur de Créteil ». Contacté, l’attachée de presse de Bruno Retailleau n’a pas donné suite à mes sollicitations.

« Toutes ces plaintes ont disparu » au tribunal de Créteil

De son côté, Philippe Gaudin, l’ancien maire de Villeneuve-Saint-Georges, compte bien être reçu à l’automne par le CSM, pour que des enquêtes soient ouvertes au sujet des faits qu’il a dénoncés par le passé : « sur l’ensemble des plaintes et articles 40, je constate que les dossiers déposés ou adressés par mail au Procureur n’ont pas eu de suite et le bureau d’ordre n’a pas été informé des signalements déposés. Toutefois les dossiers déposés directement au SAUJ [Service d'Accueil Unique du Justiciable] de Créteil sont enregistrés et suivis par le bureau d’ordre qui instruit le dossier ». Et de préciser : « On croyait bien faire en déposant ces plaintes au cabinet du procureur. Et finalement, elles n’aboutissent pas. Toutes ces plaintes ont disparu, le bureau d’ordre du tribunal que j’ai rencontré récemment ne les retrouve pas sur les ordinateurs, dans les fichiers. Je vais saisir le Conseil supérieur de la magistrature, c’est scandaleux ».

« Moi j’ai fait mon boulot avec les articles 40. Pourquoi le procureur n’a pas bougé ? », se demande Gaudin. Le parquet de Créteil est-il à ce point désorganisé que des plaintes et signalements d’un élu de la République disparaissent de ses archives ?

Philippe Gaudin est d’autant plus remonté que les deux signalements qu’il a déposés dès 2024 au tribunal de Créteil concernant Kristell Niasme, relatent des faits particulièrement graves. En janvier de cette année-là, il sollicite le parquet pour « inscription frauduleuse sur les listes électorales », « prise illégale d’intérêt » et « recel de bien social ».

En effet, Kristell Niasme habite depuis 2016 sur la commune de Yerres en Essonne. J’ai pu consulter son contrat de location ainsi que des documents faisant état d’impayés datant de 2019 et 2024. Pour se porter candidat à une élection municipale, l’inscription aux listes électorales suffit (être contribuable ou gérant d’une entreprise peut permettre cette inscription). Mais pour se présenter à élection départementale, le fait d’habiter dans le département est obligatoire. Or ce n’est qu’en octobre 2023 que Kristell Niasme a officiellement déclaré habiter dans le logement social qu’occupe ses parents sur la commune de Valenton, dans le Val-de-Marne, alors qu’elle est par ailleurs administratrice du bailleur social Valophis depuis octobre 2021. Et finalement, ce n’est qu’en mars 2024 que l’élue a acheté à Villeneuve Saint-Georges une place de parking à hauteur de 3500 euros pour pouvoir justifier de son inscription sur les listes électorales. Autre problème : les revenus cumulés de Kristell Niasme (déclarés devant la HATVP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique) et ceux de ses parents dépassent largement les plafonds pour bénéficier d’un logement PLAI. Interrogé sur tous ces éléments, le maire LR de Valenton, Métin Yavuz, et par ailleurs président de Valophis m’a dit se renseigner auprès de son directeur général avant de me répondre… ce qu’il n’a toujours pas fait à cette heure.

Suspicion de corruption et de trafic d’influence

Un autre signalement effectué par Philippe Gaudin en juillet 2024 contre Kristell Niasme concerne des faits plus graves encore, puisqu’il s’agit de « trafic d’influence » et de « tentative de corruption passive ». Là encore, selon mes informations, ce signalement n’a abouti à aucune enquête avant que la municipalité de Villeneuve-Saint-Georges ne porte plainte le 24 janvier 2025. Aujourd’hui, le bureau d’ordre du tribunal de Créteil assure que ce dossier « est parti en enquête ». Dans cette plainte que j’ai pu consulter, il est fait état du témoignage du dirigeant de Yuman, une société de promotion immobilière de Romainville, qui atteste que, début 2021, celle qui était première adjointe au maire chargée des « grands projets » a tenté de monnayer la conclusion d’un marché public : « Mme Niasme aurait proposé d’accomplir un acte relevant de sa fonction moyennant la fourniture d’un avantage déterminé en ce qu’elle aurait proposé d’octroyer un marché public à Yuman, en échange du versement d’une somme comprise entre 30 000 et 50 000 euros alors qu’elle disposait des délégations de fonction et de signature dans le domaine des Grands Projets de la mairie de Villeneuve Saint-Georges », est-il notamment écrit dans cette plainte. Interrogée sur tous ces faits comme sur les témoignages produits auprès du CSM, Kristell Niasme n’a pas répondu à mes sollicitations2.

Au cours du printemps, la maire de Villeneuve-Saint-Georges n’a pas hésité à défendre sa plus fidèle collaboratrice, Chainez Sghair (aujourd’hui au cabinet de la maire), auprès de la justice. Déjà condamnée à de multiples reprises pour diffamation, cette dernière a été poursuivie pour « harcèlement » par David Demichel, l’ancien directeur de la sécurité publique de Villeneuve-Saint-Georges, coupable à ses yeux de continuer à soutenir le maire de l’époque, Philippe Gaudin. C’est que durant de nombreux mois entre 2021 et 2022, Chainez Sghair a utilisé des faux comptes sur Facebook pour mener campagne contre le maire mais aussi contre le directeur de la sécurité publique. C’est ainsi que Kristell Niasme a écrit un courrier officiel en tant que maire de Villeneuve-Saint-Georges à la 9e chambre du tribunal de Créteil huit jours avant l’audience pour tenter de peser sur la décision de justice, expliquant aux magistrats que « l’avenir de cette jeune femme, qui a toujours aspiré à devenir policière, est fortement lié aux décisions que vous serez amené à prendre ». Et de conclure : « sachant pouvoir compter sur votre capacité à prendre une décision éclaircie ». Ces pressions n’ont pas suffi. Le 28 avril dernier, si Kristell Niasme s’est déplacée au tribunal, Chainez Sghair a été condamnée à 5000 euros de dommages et intérêts, cinq ans d’inéligibilité, et cinq ans d’interdiction de fonction publique. L’intéressée a fait appel de la décision.

« J’ai décroché un poste pour le procureur »

Mais ce n’est pas la première fois que la nouvelle maire de Villeneuve-Saint-Georges tente d’influer sur une décision de justice. Quelques jours plus tôt, le 1er avril, devant la cour d’appel de Paris, Chainez Sghair est alors jugée une nouvelle fois pour la dégradation de véhicules personnels de policiers municipaux de Villeneuve-Saint-Georges à l’automne 2021, des faits dont elle a été reconnue coupable en première instance, écopant de six mois de prison avec sursis. Cette fois-ci, Kristell Niasme a déclaré à la barre : « Je souhaite que les agents travaillent dans l’apaisement, tout a été difficile, ce type de différent ne devrait pas se régler devant le tribunal ». Sur le compte-rendu de l’audience que j’ai pu consulter, il est par ailleurs inscrit ces propos particulièrement surprenants que Chainez Sghair a tenu à la barre : « J’ai passé plusieurs concours, j’ai décroché un poste pour le procureur, quand j’ai eu le concours de la police des transports, j’ai écrit au magistrat. Ma procureur avait consenti pour retirer les mentions au TAJ [Traitement d’antécédents judiciaires]. J’ai bifurqué dans une collectivité voisine juste après (…) Je prévois de passer le concours d’officier ». Contactée, elle n’a pas donné suite à mes sollicitations.

Les semaines précédentes, l’un des plaignants, le policier municipal Mickaël Vernon avait adressé un courrier à la présidente de la cour d’appel de Paris pour retirer ses poursuites en appel, suscitant l’incompréhension du parquet général. Résultat, le 6 mai, Chainez Sghair a été relaxée dans ce dossier. Cependant, selon mes informations, le parquet a ouvert une enquête pour une éventuelle subordination de témoin.

Les mois précédents, Chainez Sghair a travaillé à l’état major de la police nationale à Evry alors qu’elle était déjà sous le coup de plusieurs condamnations. Dans sa plainte du 31 décembre 2024, Mohamed-Lamine Tlamsi affirme : « Je précise que Chainez Sghair, qui est secrétaire départementale de la police nationale de l’Essonne, m’a affirmé qu’elle avait accès au fichier des traitements des antécédents judiciaires (…) Cette dernière m’a dit qu’elle aurait ma peau, qu’elle avait accès aux différents fichiers dans le but de porter atteinte aux candidats et notamment à ma personne ».

« Si je retournais dans sa ville, ils sauraient me retrouver »

Chainez Sghair n’est pas le seul soutien de Kristell Niasme à user de menaces. Dans une plainte déposée le 21 février 2025 au commissariat de Villeneuve -Saint-Georges, le militant Manuel Correia, soutien d’Éric Colson, candidat UDI lors de la dernière élection municipale, qui a envoyé un courrier au tribunal administratif de Melun pour faire annuler les élections pour des irrégularités électorales (un recours qui a finalement été rejeté), fait état d’ « actes d’intimidation » : « M. O.T. m’a de nouveau interpellé et m’a lancé sur un ton équivoque “faites attention à votre gorge, à ne pas attraper froid". Sur le moment je n'ai pas compris le sens de cette phrase car je portais mon écharpe et il se faisait tard. Mais sur le chemin du retour à mon domicile, j'ai réalisé la portée de ces propos, qui, dans ce contexte précis, sonnent comme une menace implicite et inquiétante. »

Et le 26 juin 2025, Abdallah Benbetka, adjoint au maire de Vitry, fait un nouveau signalement auprès du tribunal judiciaire de Créteil, au nom de l’article 40 et a déposé une plainte au commissariat de Vitry. Dans celle-ci, le conseiller territorial qui avait remis en cause la sortie prématurée de la régie publique de l’eau à laquelle adhérait Villeneuve-Saint-Georges depuis plusieurs années, fait état lui aussi de menaces de la part de l’équipe de Kristell Niasme : « M. H a ouvert les hostilités en me demandant en quoi je me mêle de ce qui se passe à Villeneuve-Saint-Georges. M. K. de son côté vociférait tout autant sous l’oeil amusé de Mme Niasme qui n’intervenait pas pour calmer ses deux élus. À un moment, M. H. s’est permis de me déclarer que j’étais une “sale race de pute” alors que M. K m’indiquait que si je retournais dans sa ville ils sauraient me retrouver ». Le maire de Vitry, Pierre Bell Boch se rapproche de son adjoint pour prendre sa défense : « C’est alors que Mme Niasme a rétorqué que moi-même je m’étais rendu coupable, selon ses dires, d’un crachat à l’égard de son adjointe dans sa ville et qu’elle comptait déposer un article 40 auprès du parquet contre moi (…) une pure invention de sa part qui relève de la calomnie et de la diffamation ».

Quatre jours plus tard, Philippe Gaudin, l’ancien maire de Villeneuve-Saint-Georges envoie une lettre à la ministre de l’Éducation Nationale, pour lui faire état du comportement de Monsieur H, directeur d’école sur la commune : « Je ne suis pas surpris du comportement de M. H. Ayant subi moi-même son comportement agressif et des menaces, lors de la campagne municipale partielle de Villeneuve. En effet, il a fait irruption dans mon bureau sans y être invité, il m’a demandé de retirer ma liste faute de quoi je m’exposerais à des menaces et des représailles sur moi et mes proches collaborateurs ».

Voilà comme se fait la politique à Villeneuve-Saint-Georges. « Kristell Niasme se croit au dessus des lois », déplore un habitant. Manifestement, l’élue modèle de Bruno Retailleau a une bien drôle conception de la justice. Est-elle encouragée dans cette voie? Les magistrats vont-ils s’en saisir ? La « France des honnêtes gens » disent-il…

Après avoir interrogé Augustin Dumas par SMS avant publication de mon article, il a tenu à me préciser après publication qu’aucun conseil de discipline n’avait finalement été organisé, et qu’il n’avait donc pas reçu de sanction. Éléments confirmés par différentes sources. J’ai donc corrigé mon article à ce sujet à 16h ce samedi 30 août.

Sur ce point précis, l’ancien maire Philippe Gaudin me précise qu’à l’époque il avait bien décidé de mettre à pied Augustin Dumas, mais qu’il n’avait finalement pas pris une telle décision, car M. Dumas avait finalement prévu de prendre un poste à la police municipale de Champigny-sur-Marne. Par contre, Augustin Dumas va jusqu’à m’affirmer aujourd’hui que les deux courriers que je cite dans l’article, dont celui de la mairie à propos d’une prochaine sanction disciplinaire datant du 7 mars 2022, « sont faux », ce que conteste formellement Philippe Gaudin.

J’ai tenté de joindre Kristell Niasme au téléphone, puis je lui ai laissé un long SMS détaillant les faits recueillis au cours de mon enquête : saisines du CSM dans lesquelles elle est citée comme sa collaboratrice Chainez Sghair, à propos d’un éventuel arrangement avec Bruno Retailleau et le parquet de Créteil, classements sans suite de plaintes à son encontre, mais également sur les irrégularités concernant ses déclarations de logement, ou les accusations de corruption et de trafic d’influence à son encontre à propos d’un programme immobilier. Suite à ce SMS, je n’ai pas eu de retour de sa part. Rappelons qu’aucune condamnation de ces accusations n’ayant, à ce stade, donné lieu à une condamnation judiciaire. Kristell Niasme est bien sûr présumée innocente.

22.08.2025 à 18:20

Législative partielle de Paris : Thierry Breton s'est proposé pour être le suppléant de Rachida Dati

Marc Endeweld

Texte intégral (982 mots)

Décidément, ça se bouscule pour la législative partielle dans la 2ème circonscription de Paris qui doit avoir lieu les 21 et 28 septembre. Fin juillet, la ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement de la capitale, Rachida Dati, a annoncé sa candidature à cette élection, lançant les hostilités contre Michel Barnier, qui brigue le même poste de député et a obtenu l’investiture des LR.

Dès fin juillet, Dati a affirmé qu’elle serait candidate « quoi qu’il arrive », accusant Barnier de se présenter pour servir des « ambitions présidentielles ». En retour, ce dernier l’a invitée à ne « pas se tromper » d’élection, estimant qu’elle avait « une ambition légitime » pour la mairie de Paris en 2026.

Une vraie comédie, car de Barnier, Rachida Dati n’en a cure : « En fait, en se déclarant candidate à cette législative partielle, elle fait le forcing pour être adoubée pour les municipales par toute la droite parisienne, les macronistes, et les partisans d’Édouard Philippe. Et pour cela, elle doit débrancher en amont Pierre-Yves Bournazel et Francis Szpiner, qui souhaitent également se présenter aux municipales décrypte l’une de ses connaissances. Cette candidature avec cette législative, c’est donc du bluff. Elle veut avant tout la mairie et avec la nouvelle loi, elle l’aura. Et au passage, elle cornérise Barnier comme député ».

Mais en plus de Barnier et de Dati, une troisième personnalité s’intéresse à ce scrutin. Il s’agit de Thierry Breton, l’ancien commissaire européen, qui a proposé cet été ses services et son soutien à… Rachida Dati.

Le projet d’un attelage Dati-Breton

- Persos A à L

- Carmine

- Mona CHOLLET

- Anna COLIN-LEBEDEV

- Julien DEVAUREIX

- Cory DOCTOROW

- Lionel DRICOT (PLOUM)

- EDUC.POP.FR

- Marc ENDEWELD

- Michel GOYA

- Hubert GUILLAUD

- Gérard FILOCHE

- Alain GRANDJEAN

- Hacking-Social

- Samuel HAYAT

- Dana HILLIOT

- François HOUSTE

- Tagrawla INEQQIQI

- Infiltrés (les)

- Clément JEANNEAU

- Paul JORION

- Michel LEPESANT

- Persos M à Z

- Henri MALER

- Christophe MASUTTI

- Jean-Luc MÉLENCHON

- MONDE DIPLO (Blogs persos)

- Richard MONVOISIN

- Corinne MOREL-DARLEUX

- Timothée PARRIQUE

- Thomas PIKETTY

- VisionsCarto

- Yannis YOULOUNTAS

- Michaël ZEMMOUR

- LePartisan.info

- Numérique

- Blog Binaire

- Christophe DESCHAMPS

- Louis DERRAC

- Olivier ERTZSCHEID

- Olivier EZRATY

- Framablog

- Romain LECLAIRE

- Tristan NITOT

- Francis PISANI

- Irénée RÉGNAULD

- Nicolas VIVANT

- Collectifs

- Arguments

- Bondy Blog

- Dérivation

- Économistes Atterrés

- Dissidences

- Mr Mondialisation

- Palim Psao

- Paris-Luttes.info

- ROJAVA Info

- Créatifs / Art / Fiction

- Nicole ESTEROLLE

- Julien HERVIEUX

- Alessandro PIGNOCCHI

- Laura VAZQUEZ

- XKCD