CYBERNETRUC

Réflexions gratuites éparses et irrégulières autour de nos imaginaires numériques et technologiques05.09.2023 à 07:15

Saison #2 : 🌳 Repartir à zéro...

François Houste

Texte intégral (6419 mots)

Cybernetruc continue d’explorer nos imaginaires technologiques et numériques. À chaque billet on divague, on imagine et on n’a pas forcément les réponses. Vous êtes un peu plus de cent-soixante-dix à suivre cette aventure. Bonne lecture !

Des [🎥], [📗] ou [📰] ? Cliquez, ils vous emmèneront vers des compléments d’information.

🪐 Crash

Est-ce que vous connaissez La Planète aux vents de folie [📕] de Marion Zimmer Bradley [📄] ? Écrit en 1972, ce roman entame le cycle de Ténébreuse, l’une de ces longues sagas mêlant science-fiction et fantasy que les américains aiment tant. Ce premier volume, trouvé au hasard d’une boîte à livres, aura été l’une de mes lectures de l’été. Et ça tombe bien, puisqu’il permet ainsi de démarrer ce premier billet de la saison…

Un mot sur l’autrice avant de débuter ? Marion Zimmer Bradley, décédée en 1999, a laissé derrière elle de nombreuses productions, des romans, des nouvelles et un univers riche – Ténébreuse justement – repris et développé par d’autres à sa suite. Sa science-fiction, assez innovante à sa sortie, est emprunte de véritables questionnements féministes – on y reviendra – même si sa vie personnelle est plus, comment dire, polémique. Un œil à la fiche Wikipedia la concernant et citée plus haut vous en dira plus.

Mais revenons à La Planète aux vents de folie.

Cette histoire est avant tout l’histoire d’un naufrage. Un vaisseau peuplé de terriens en route vers une nouvelle colonie spatiale est dévié de sa route par une tempête cosmique et s’écrase sur une planète inconnue. Le vaisseau est rapidement diagnostiqué hors d’usage, la planète semble sauvage et déserte… mais habitable pour des humains. Alors que les survivants s’organisent comme ils le peuvent, d’étranges phénomènes surviennent bientôt. Je vous laisse trouver le livre pour vous plonger plus avant sur la nature de ces phénomènes, ce n’est pas l’aspect de l’histoire qui m’intéresse ici.

Les Vents de folie décrivent une société forcée à redémarrer – presque – de zéro. Impossible pour les colons survivants de repartir. Même si certains possèdent la connaissance théorique ou pratique des vols interstellaires, celle-ci est désormais inutile, faute d’un vaisseau en état de voler. Et même si les connaissances technologiques restent nombreuses, stockées dans un ordinateur, au sein de la communauté, les ressources offertes par la nouvelle planète ne permettent bien souvent pas leur utilisation. Ne serait-ce que pour des questions d’énergie disponible.

Les colons issus de la Terre-technologique doivent donc redémarrer une société à ses presque-débuts, conservant quelques connaissances sociales, sociétales et théoriques mais laissant de côté les technologies les plus avancées au profit de l’agriculture, de l’élevage, etc.

Marion Zimmer Bradley pose deux questions dans ce contexte de retour aux origines : La première est le fardeau que peut constituer l’héritage technologique. La question est ouvertement posée, est-il souhaitable de conserver une trace, une archive, d’un âge d’or technologique quand cette même technologie n’est plus applicable ? Cet âge d’or ne constitue-t-il pas un leurre qui détournerait des problématiques de survie immédiate (tout parallèle avec le long-termisme [📄] est bienvenue) ? Ou ne représente-t-il pas un chemin illusoire empêchant l’adoption de technologies inédites, l’adaptation à un environnement lui aussi entièrement nouveau.

La seconde question soulevée est plus sociétale et mériterait bien plus qu’un aparté. C’est celle de la place des femmes dans une société obligée de redémarrer : celles-ci sont elles condamnées à n’être que des procréatrices assurant la survie de l’espèce ? On l’avait dit, Marion Zimmer Bradley est aussi une autrice féministe.

Je ne vous dévoile pas les décisions et les péripéties de ce groupe de survivants. On va plutôt explorer la question sous deux ou trois autres angles.

🏙 Ravages

Difficile de ne pas commencer en faisant un parallèle avec un autre roman du retour aux origines : Ravage [📕] de René Barjavel [📄]. Peut-être même en a-t-on déjà parlé dans quelques billets précédents.

Ravage, c’est aussi l’histoire d’un abandon forcé de la technologie. Une société humaine basée sur l’électricité – comme on pouvait aisément l’imaginer au milieu du XXe siècle, le livre datant de 1942 – s’écroule suite à une tempête solaire la privant de son énergie. S’en suit, pour les héros du roman, un exode forcé loin des villes soumises au chaos. Et un questionnement sur la façon de “refaire civilisation” quand tous les repères de celle-ci semblent avoir disparu.

Ravage est un roman de son temps. Là ou La Planètes aux vents de folie laisse facilement transparaître la culture hippie du début des seventies, Ravage reprend un son compte les valeurs de retour à la terre qui trouvent un large écho sous le gouvernement de Vichy. Nous sommes, en Europe, dans une période de doute quant au bien-fondé du progrès et de la technologie, qui prend racine dans le décadentisme [📄] de la fin du XIXe siècle, dans le traumatisme de la Première Guerre Mondiale et s’accorde particulièrement aux idéologies réactionnaires de cette extrême-droite qui prend le pouvoir un peu partout entre les deux guerres.

Aussi, la thématique principale du roman est l’abandon de la technologie, celle-là même qui a amolli l’homme, l’a éloigné de la nature et de sa véritable nature. Loin d’être un vecteur de progrès, la technologie ici entrave le développement réel de la société, tout comme la science. Les survivants de Ravage, devenus une communauté agricole dans le sud des Alpes, refusent radicalement tout progrès technique. Le héro, devenu patriarche, allant jusqu’à menacer et bannir l’homme qui aura eu l’audace d’inventer à nouveau une machine pour les travaux des champs.

On retrouvera ce genre de rejet du progrès dans de nombreux autres écrits par la suite. On ne citera, pour ne pas se perdre, que L’Holocauste de James Gunn dont on a déjà parlé ici [📧].

📅 30 ans

Alors, à l’aube d’une catastrophe, la technologie est-elle un frein ou une chance ? On va prendre le problème par un autre bout et faire appel cette fois à Corinne Morel Darleux [📄] qui a publié au printemps dernier un petit Être heureux avec moins [📕] aux éditions La Martinière.

🔄 Aparté. On avait déjà parlé de Corinne Morel Darleux dans ses colonnes il y a quelques mois à propos de son très bon Mieux vous couler en beauté que flotter sans grâce [📕], et de notre rapport à l’instantanéité induit par le Net. Si vous voulez vous y replonger, c’est ici : ⌚ Asyncrhone.

Elle répond également à quelques questions autour de la sobriété et de la place du numérique dans un article récent d’Usbek & Rica [📰]. Avec elle, on va résumer tout ce qui nous amène jusqu’ici en trois questions :

La technologie permet-elle d’empêcher la catastrophe ?

Pour faire court, c’est plutôt mal parti. Corinne Morel Darleux invoque pour cela les seuils de contre-productivité établis par le penseur allemand Ivan Illich [📄]. En gros, toute technologie qui dépasse un certain seuil produit les effets inverses de ce pour quoi elle était conçue. L’exemple le plus parlant de cette théorie est sans conteste l’automobile. Imaginée au départ pour accélérer les déplacements, sa saturation, notamment en ville, provoque finalement un allongement des temps de trajet dû aux embouteillages urbains ou aux difficultés de parking. L’effet inverse de celui recherché. La contre-productivité.

La théorie s’adapte très vite au modèle écologique. La démocratisation de n’importe quelle technologie qui se voudrait écologique provoque très rapidement des effets négatifs sur la planète : consommation en métaux rares, besoin en eau des data-centers, consommation énergétique… qui sont finalement source de plus de dégâts que ce que la technologie initiale était censé soigner.

La technologie peut-elle survivre à la catastrophe ?

C’est mal parti également… On listerait bien les multiples romans de SF qui démontrent que la civilisation humaine – telle que nous l’entendons – ne peut survivre à une catastrophe écologique majeure. En vrac, La Mort de la Terre [📗] de Rosny l’Ainé ou encore Les Écumeurs du silence [📗] de Michel Jeury, et puis un peu de Michael Moorcock [📘] aussi. On reviendra sans doute sur tout ça.

On restera rationnel également quand à notre train de vie en tant qu’espèce : chaque année, le Jour du dépassement de la Terre [📄] (cette année, c’était le 2 août) marque la date à laquelle la population mondiale a épuisé ses ressources naturelles disponibles (renouvelables) sur un an. Comme on le disait déjà plus haut, les crises successives sur les métaux rares et les sécheresses qui frappent désormais régulièrement l’Europe ou l’ouest des États-Unis montrent bien que l’escalade technologique est difficilement durable. La planète ne peut supporter le développement à marche forcée de la technologie et celle-ci devra certainement, à un moment, céder son règne ou s’éteindre.Pour Corinne Morel Darleux, il nous reste 30 ans à tout casser pour profiter de la technologie. Peut-être moins.

La technologie (ou plutôt sa connaissance théorique) doit-elle être conservée pour le long terme ?

La c’est plus compliqué, et… ça mérite l’ouverture d’un nouveau paragraphe.

🔄 Aparté. Sur la question de la croissance technologique et de la course au progrès, pour rester dans le thème, on lira également la jolie tribune de Tristan Nitot qui propose d’abolir la célèbre Loi de Moore [📄] (celle qui spécifie que la puissance de calcul des processeurs double tous les dix-huit mois) et propose à sa place un principe d’optimisation visant à contrer l’obsolescence matérielle. C’est ici : [📄].

🚮 Déchets nucléaires

Prenons cette troisième question sous un angle différent et penchons-nous quelques instants sur la question des déchets nucléaires.

Les déchets nucléaires ont une durée de vite extrêmement longue et restent dangereux pour quiconque s’en approche pendant plusieurs milliers d’années. Comment donc expliquer à des humains vivant sur Terre à une échéance aussi lointaine la dangerosité des lieux de dépôt de ces déchets ? Ce problème occupe de nombreux scientifiques et designers depuis les années 1970, et soulève des questions d’ordres extrêmement divers. Par exemple :

L’invisibilité du danger. Les radiations constituent un danger invisible. Impossible à visualiser pour les populations.

La nature du danger. Le danger n’est pas physique et immédiat. Il s’agit de prévenir, par exemple, l’exploitation du sol contaminé ou l’installation de population à cet endroit… alors que les conséquences de cette installation ne sont perceptibles immédiatement.

La résistance physique. Comment concevoir un dispositif d’avertissement capable de supporter plus de 10 000 ans de vents, de mouvements de terrain, d’érosion ?

Le langage. Il y a 10 000 ans, l’homme préhistorique ne connaissait pas encore l’écriture. Qui peut dire si les contenus que nous produisons aujourd’hui seront encore compréhensibles dans 10 000 ans ?

La mémoire et la culture humaine. On peut compter pendant encore quelques centaines d’années sur les imaginaires qu’évoque le terme ‘nucléaire’ pour les populations humaines. Mais quel souvenir en restera-t-il dans 1 000 ans, 5 000 ans, 10 000 ans ?

Ce n’est qu’une partie des questionnements que se posent donc les scientifiques, et les ébauches de solutions sont nombreuses, depuis les inscriptions sur du saphir aux gigantesques aiguilles de granit sortant du sol, en passant par les systèmes sonores transformant les vents en avertissements lugubres.

L’abandon de la technologie, qu’on évoque depuis le début de ce billet, pose le même type de questions. Qu’il s’agisse de décommissionner des pans entiers d’Internet ou d’abandonner l’application pratique de procédés scientifiques faute de ressources, comment s’assure-t-on que la connaissance, la culture, la science accumulée jusqu’ici par l’humanité reste lisible dans un futur incertain ? Et accessoirement, de notre époque proposant une débauche de contenu, de connaissance, de support, que vaut la peine d’être conservé ?

🔄 Aparté. Au passage, sur la conservation à long terme du Net, si vous (re)lisiez la nouvelle Défragmentés [💻] imaginée par Julie Girardot [💻] dans le cadre du projet Climatopie de la CNIL ?

❓ Et après ?

Abandonner la technologie soulève donc énormément de questions et d’imaginaires, entre projection à long terme et impacts sur notre quotidien. Voilà donc la thématique que je vous propose de creuser pour cette toute nouvelle saison de Cybernetruc!

🔄 Aparté. Dernier aparté, l’image d’entête de cette newsletter est une oeuvre de l’artiste américain Daniel Arsham [📄]. On y reviendra dans la saison. Promis !

Alors, ça vous dit ?

Un petit mot à propos de l’auteur ?

François Houste est Digital Stuff Manager au sein de la bien belle agence Plan.Net France et auteur des Mikrodystopies chez C&F Éditions. On se retrouve sur Mastodon pour continuer la discussion.

Merci de votre attention et à la prochaine fois pour parler d’autres choses !

31.05.2023 à 12:31

🦄 Imaginaires | Cybernetruc #14

François Houste

Texte intégral (5871 mots)

CYBERNETRUC! explore de manière irrégulière nos imaginaires technologiques et numériques. À chaque billet on divague, on imagine et on n’a pas forcément les réponses. Vous êtes environs cent-cinquante à suivre cette aventure. Bonne lecture ! 😉

Des [🎥], [📗] ou [📰] ? Cliquez, ils vous emmèneront vers des compléments d’information.

📖 Lecture

Après plusieurs tentatives infructueuses au cours des vingt dernières années, j’ai donc retenté de plonger dans ce roman-ville qu’est le Ulysse [📗] de James Joyce. Livre à peu près impossible à spoiler, tant il est avant tout un jeu d’écriture et une réflexion sur la vi(ll)e avant d’être une quelconque intrigue. Je laisse la Wikipedia [📄] en faire le résumé, avec une concision et un talent que je n’aurais de toute façon pas.

Le roman relate les pérégrinations de Leopold Bloom (Ulysse) et Stephen Dedalus (Télémaque) à travers la ville de Dublin lors d'une journée ordinaire. L'action commence le 16 juin 1904 à 8 heures pour se terminer dans la nuit aux alentours de 3 heures.

Dans la banalité du quotidien de ces deux hommes, Joyce explore le monologue intérieur où les sujets vont de la mort à la vie, en passant par le sexe, l'art, la religion ou encore la situation de l'Irlande. S'affranchissant des normes littéraires, le roman se distingue entre autres par l'utilisation de la technique du courant de conscience, qui consiste à décrire le point de vue des personnages en donnant le strict équivalent de leur processus de pensée.

J’ai affronté Proust, Conrad, Faulkner, Kerouac et pas mal d’autres. Alors Ulysses n’a aucune raison particulière de me faire peur. En tout cas, jusqu’ici, à un peu plus de la moitié de l’ouvrage, tout va bien, merci de vous en inquiéter 👍.

🔄 Aparté. Vous connaissez le magnifique projet Ulysse par jour [💻] de Guillaume Vissac ? Chaque jour, une phrase du Ulysse de Joyce traduite, au quotidien, sur le Net. Ça tourne depuis longtemps déjà – depuis que Joyce est dans le domaine public pour tout dire – et c’est à suivre, entre autres, sur le compte Twitter de l’auteur [🐤].

Le dixième chapitre d’Ulysse a pour scène les rues de Dublin. S’y succèdent différentes situations du quotidien, le trajet d’un référent de rue en rue et de rencontre en rencontre, les discussions à la table d’un bistro, la visite d’une boutique, jusqu’au cortège final du comte Dudley [📄] de son palais d'été jusqu'à un faubourg de Dublin où il doit inaugurer une kermesse, croisant successivement les différents protagonistes déjà rencontrés au long des pages du chapitre. Joyce y décrit, comme dans tout Ulysse, le quotidien de Dublin. Et y crée des croisements, des rencontres, des coincidences, des hasards, des réflexions communes, des collisions. Dans une mise en scène qu’on qualifierait aujourd’hui, anachroniquement, de cinématographique.

À sa lecture, je me suis dit que ce chapitre aurait pu être un plan séquence. Qu’une caméra aurait pu suivre le père Conmee sortant de son presbytère dans les premières pages et s’accrocher à chacun des personnages croisés jusqu’à venir s’atteler au roues du carrosse du comte Dudley et le suivre encore dans les rues de Dublin. J’y aurais vu/lu une scène d’ouverture, ou de transition, d’un film d’Orson Welles [🎥] de Sergio Leone [🎥] ou de Martin Scorcese [🎥].

Ma lecture de ce chapitre a été hautement cinématographique.

🔄 Aparté. C’est qu’on va reparler de liens dans les lignes qui vont suivre. Parce que des liens, on en fait partout, tout le temps. Alors, relisez peut-être l’article 🔗 Liens publié il y a quelques mois ici-même. Et vous y apprendrez, encore et toujours, que ce qu’on lit n’est jamais ce qui a été écrit.

Et puis, sorti de ce chapitre, mon anachronisme m’a sauté à la figure. J’ai donc lu ce chapitre d’Ulysse avec ma culture et mon bagage de liens du XXIe siècle. Pétri de références cinématographiques et d’une culture de l’image qui n’était qu’embryonnaire quand Joyce a imaginé cette scène entre 1914 et 1921. Je n’ai pas lu le texte que James Joyce a écrit, j’ai lu ma propre culture par le prisme de son texte, et son texte via le prisme de ma propre culture.

Rien de nouveau sous le soleil. On revient encore et toujours au Virtuel [📙] de Pierre Lévy :

Du texte lui-même, il ne reste bientôt plus rien. Au mieux, grâce à lui, nous aurons apporté quelque retouche à nos modèles du monde. Il nous a peut-être seulement service à faire entrer en résonnance quelques images, quelques mots, que nous possédions déjà. Parfois, nous aurons rapporté un de ses fragments, investit d’une intensité spéciale, à telle zone de notre architecture mnémonique, un autre à tel tronçon de nos réseaux intellectuels.

Il n’y a pas de textes, il n’y a que des actualisation de texte. Chaque lecture est différente, et chaque lecture est dépendante d’une culture personnelle et environnante. Nous ne pouvons plus lire Ulysse tel qu’il a été écrit, et ne pouvons plus comprendre Molière ou Pouchkine tel qu’ils ont été perçus, alourdis que nous sommes par les biais et la bagage culturel de notre époque.

Notre époque est faite d’images, et nos lectures deviennent, de fait, composées elles aussi d’images. Nos imaginaires sont aujourd’hui des images. Étaient-ils plus souvent des textes il y a deux cents ans ? Je l’ignore. Mais surtout, que seront-ils demain et est-ce que l’IA a déjà commencé à les modifier ?

Longue introduction, question ouverte.

🎸 Mythe

On va donc parler des imaginaires, forcément, et de ces images qui occupent nos têtes et alimentent nos réflexions et nos fantasmes au quotidien [📄]. Nos imaginaires – collectifs – évoluent à mesure que la culture populaire (ou la pop-culture, c’est plus chébran) change et que celle-ci se diffuse à large échelle. Un mythe ne devient pas instantanément un imaginaire, il dépend de sa diffusion, de sa capacité à toucher une large partie de la population pour devenir une sorte de pensée-réflexe.

De lien [📄]. D’imaginaire

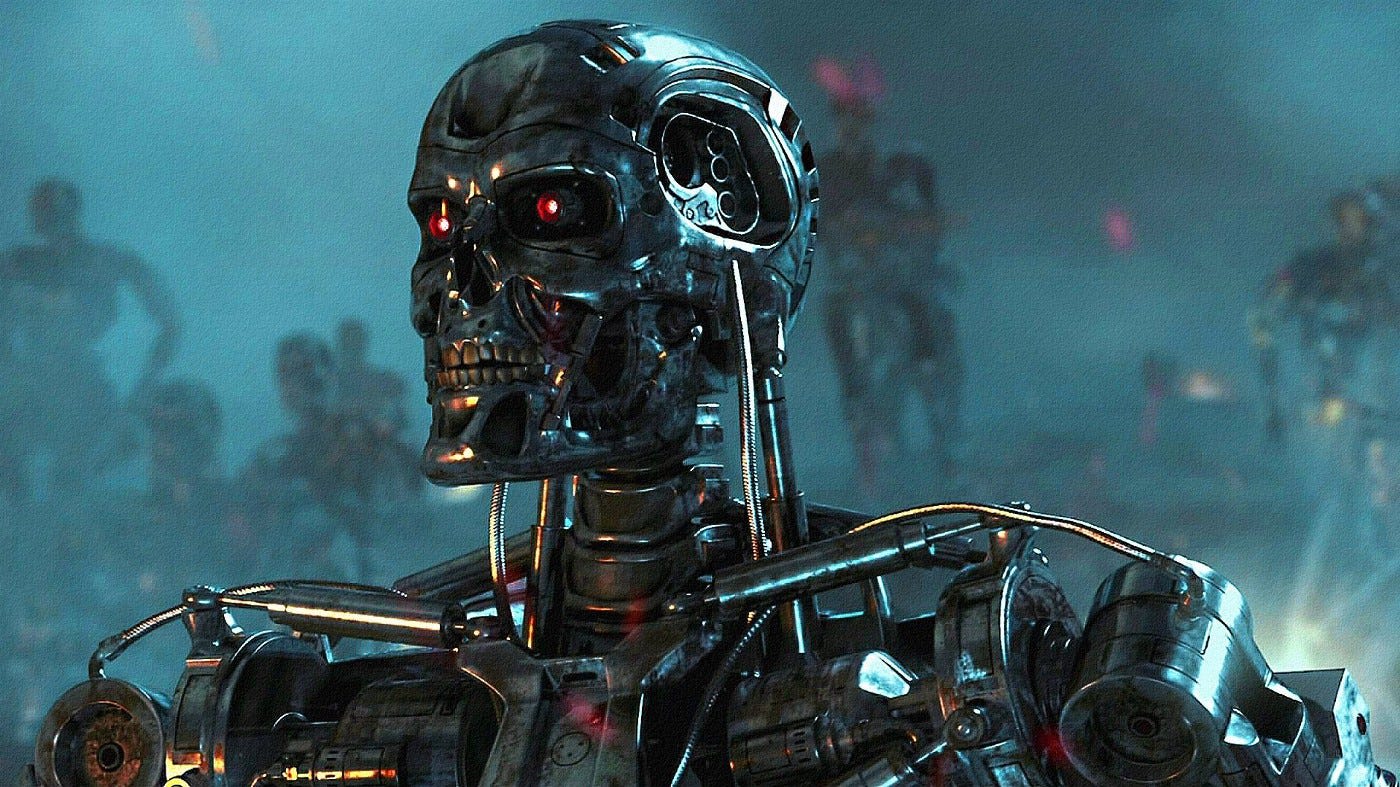

On peut par exemple parler de l’évolution de la culture SF et de notre vision des robots. Même si l’idée d’une possible domination de l’homme par ses créations/créatures est ancienne – on ressortira le mythe du Golem [📄] dans la tradition juive, et plus tard celui de Frankenstein [📘] qui n’en est jamais qu’une déclinaison – les images que nous en gardons aujourd’hui sont issus d’une culture populaire très récente et avant tout cinématographique : le H.A.L. 9000 [🎥] de 2001 l’odyssée de l’espace et le réseau Skynet [🐤] de la série des Terminator [🎥].

🔄 Aparté. D’ailleurs, les robots veulent-ils réellement dominer les humains ? On se posait la question des 🕺 Humain il y a quelques mois.

Dès qu’une image, une histoire, un mythe est suffisamment fort, il devient un imaginaire commun. Quelque chose qui permet de, au choix, créer un lien entre différentes actualités, soit d’illustrer ces mêmes actualités pour les rendre plus facilement diffusable, soit de donner une forme à une crainte, une idée, une tension. Les idées ont besoin d’images, de représentations, positives ou négatives, pour se propager et croître.

C’est ainsi que la crainte de la singularité a longtemps été porté par l’image de Skynet dont ont parlait un peu plus haut. La révolte des machines. Image qui cède petit à petit sa place à d’autres narratifs car les craintes liées actuellement à l’émergence d’intelligences artificielles conscientes n’a plus grand chose à voir avec une révolte de robot. Elle est moins incarnée – car les ChatGPT et autres Midjourney n’ont pas d’incarnations physiques – et présente un risque plus économique/écologique que guerrier. On pensera dès lors à… Wall-E [📄] ? H.A.L. 9000 ? Des ordinateurs tout puissants en tout cas, plutôt que des robots.

🖼 Imagerie

D’ici, la réflexion peut prendre deux tournures, toutes deux liées aux capacités actuelles de production de contenu de ce que l’on nomme les intelligences artificielles génératives.

La première, c’est celle de l’émergence d’un nouvel imaginaire. Ce qu’on pourrait qualifier d’Imaginaire de l’IA. Émergence qui semble d’ailleurs assez inéluctable. L’effervescence autour des premiers modèles créés par Midjourney à l’automne dernier a déjà changé une partie de notre perception. Car oui, même si elle est inspirée - pillée ? - par la création de milliers d’artistes, il y a bien une “esthétique IA” qui se dégage de l’ensemble des créations générés par les différentes actuelles. Une esthétique peut-être difficilement qualifiable, peut-être moins facilement identifiable à mesure que les progrès techniques vont être nombreux, mais une esthétique qui existe et qui peut faire dire de certaines créations humaines qu’elles sont datées. Comme Mucha [🖼] a été l’esthétique de la Belle Époque, comme le néon est l’esthétique des eighties [🖼], peut-être les éclairages trop naturels et les portraits trop propres de l’IA seront l’esthétique des années 2020. Et peut-être les prochains lecteurs d’Ulysse verront des selfies et des panoramiques urbains là où j’ai lu des plan-séquences.

La seconde réflexion est plus inquiétante. C’est la déformation successive de nos imaginaires passés et leur remplacement par les propres imaginaires de l’intelligence artificielle. Vous les avez sans doute vues sur Facebook ou ailleurs, ces vidéos générées par les IA et qui retracent 4000 ans de création artistique ou 100 ans de mode féminine [🎞]. Elles reposent sur l’interprétation, l’assemblage, par une IA de centaines de clichés ou de représentations d’artistes et sur la compilation de ceux-ci en une synthèse vraisemblable. De la même façon, les IA imaginent de nouvelles vues du Festival de Woodstock [🐤] ou de la Seconde Guerre Mondiale [🖼], vraisemblables, et inspirées des clichés réels de l’époque. Avec le risque qu’avec leur prolifération, ces clichés remplacent à terme, dans nos imaginaires, les images réelles du festival ou du conflit. Et qu’à la lecture d’un évènement, nos imaginaires ne soient plus qu’un assemblage d’images inventées.

Et qu’à la prochaine lecture, là encore, nos liens ne reposent plus que sur des images inventées.

Je vous laisse gamberger là-dessus ?

Un petit mot à propos de l’auteur ?

François Houste est consultant au sein de la bien belle agence digitale Plan.Net France et auteur des Mikrodystopies, de très courtes nouvelles qui interrogent sur la place des technologies numériques dans notre quotidien.

Retrouvez-moi sur Twitter ou Mastodon pour continuer la discussion.

Merci de votre attention et à la prochaine fois pour parler d’autres choses !

01.05.2023 à 17:30

👀 Solipsisme | Cybernetruc #13

François Houste

Texte intégral (6391 mots)

CYBERNETRUC! explore de manière irrégulière nos imaginaires technologiques et numériques. À chaque billet on divague, on imagine et on n’a pas forcément les réponses. Vous êtes aujourd’hui bientôt cent-cinquante à lire cette lettre. Bonne lecture ! 😉

Des [💿], [📗] ou [📰] ? Cliquez, ils vous emmèneront vers des compléments d’information.

🔺 Confiance

Peut-on encore faire confiance ce que l’on voit sur les écrans ? Ne doit-on faire confiance qu’à ce que l’on voit réellement, physiquement, en présence ? Et aussi, peut-on encore faire confiance à ce que l’on a vu par le passé ? On va parler confiance, oui, et encore une fois réalité.

🔄 Aparté : Ce billet, c’est la suite de 📸 Réalité, le dernier article publié il y a quelques temps déjà sur #Cybernetruc. On y évoquait l’altération de la réalité et un futur oscillant entre manipulation permanente et expérience psychédélique. Mais on n’avait pas abordé la fin totale de la réalité. L’illusion continue…

La première histoire, c’est une histoire d’Elon Musk et de Deepfakes. La justice américaine se penche actuellement sur les accidents de la route provoqués par des Tesla au cours des dernières années, et notamment certains, mortels [💻], survenus après que les conducteurs des dîtes Tesla aient laissé un peu trop de liberté à leurs véhicules. Responsabilité individuelle ? Inconscience des conducteurs ? C’est plus compliqué que ça.

La justice américaine souhaiterait en effet faire comparaître Elon Musk dans ces procès. La raison : depuis 2014, le patron de Tesla annonce sur tous les plateaux TV et dans toutes les interviews que ses véhicules sont équipés d’un programme de conduite autonome [🎥]. Avec sa réserve habituelle, Elon Musk a survendu les capacités de ses véhicules. L’avenir est déjà là, les voitures se conduisent toutes seules [🎥] et vous, conducteur devenu passager, pouvez désormais passer vos trajets tranquilles, à lire ou regardez vos séries Netflix préférées [📺] pendant que votre Tesla enquille les kilomètres.

Difficile de ne pas y croire tant Elon répète et répète le propos.

🔄 Aparté : Soit dit en passant, sur Elon Musk, ses influences et sa propre influence, lisez et relisez Le Mythe de l’Entrepreneur d’Anthony Galluzzo [📗], paru en début d’année aux éditions Zones - La Découverte. Il ne dit pas tout du mythe d’Elon Musk, il oublie certaines imbrications (la science, le progrès…) en insistant sur les aspects économiques et capitaliste de la figure de l’innovateur made-in Silicon Valley. Mais il est d’une richesse déjà salutaire.

La propagande du patron de Tesla serait donc, pour la la justice américaine, une cause directe des accidents causés par ses véhicules, et donc de la mort d’automobilistes ou de piétons. La défense du génie de l’entrepreneuriat ? Les Deepfakes. Oui. Vous avez bien lu. Les avocats d’Elon Musk clament que rien ne permet de garantir que les vidéos relevées par la justice américaine ne sont pas des manipulation, des montages, des deepfakes et que rien ne garantit donc qu’Elon Musk ait bien tenu ces propos [📰]. S’il n’y a pas de certitude sur le fait qu’il les ait tenu, il ne peut en aucun cas être responsable de la manipulation dont les pauvres conducteurs de Tesla ont été victime.

C’est regrettable certes. Mais Elon Musk n’y est pour rien.

Deepfakes, partout.

Réalité ? Nulle part.

🖼 Faux

L’objection brandie par les avocats d’Elon Musk a l’immense inconvénient d’inverser la question essentielle que chacun de pose depuis l’émergence des outils de manipulation massive de l’image. En effet, celle-ci passe du Comment détecter si c’est faux ? au Comment prouver que c’est vrai ?

Ce qui, dans la société de l’illusion, devient… gênant.

Depuis l’émergence massive des intelligences artificielles génératives – surtout graphiques – l’une des questions qui hante l’esprit des experts est bien la détection des fakes. Les tutoriaux ne manquent d’ailleurs pas à ce sujet [📰]. S’il s’agit d’une image, on comptera les doigts, on cherchera les écritures, on scrutera les arrière-plans en recherche d’incohérence, ou on étudiera attentivement la position des jambes et des chevilles. Ces quelques indices permettent de s’assurer que non, le Pape ne porte pas réellement une doudoune Balenciaga les jours de grand froid [📰], les CRS ne font pas réellement de câlins aux manifestants [📰] et Emmanuelle Macron ne sort pas non plus les poubelles, le soir, à Paris [📰].

Quelques astuces existent donc pour identifier les fausses images. Il en existe également pour identifier les faux textes – comme les références universitaires farfelues, les biographies de parfaits inconnues, etc. [📰]. Mais gageons que ces méthodes seront de moins en moins efficaces à mesure que les algorithmes des intelligences génératives deviendront plus malins.

Comment par exemple s’assurer que le faux duo entre Drake et The Weeknd [📰] diffusé il y a quelques semaines sur la toile est bien un faux ?

🔄 Aparté : La manipulation sonore est souvent la plus simple, car oui, l’être humain doute moins du son que de l’image. Les exemples d’enregistrements truqués ne manquent pas dans la fiction. Et pour la culture générale, on ressortira la Révolution électronique [📕] du poète beat William S. Burroughs qui, à l’heure des bandes sonores, proposait déjà de faire tomber les mass-medias et les institutions à coup de fake news.

Sans la prise de parole d’Universal Music à ce sujet, et surtout l’aveux du créateur de cette pièce, impossible finalement de déclarer ce faux duo réellement… faux, tant sa véracité est troublante. L’avancée technologique sème le doute. Si bien que si émergeait demain un véritable duo entre Drake et The Weeknd, on serait en mesure de dire : “Mais prouvez-moi que ce duo a réellement été enregistré et n’est pas le fruit d’algorithmes.” [📄]

Prouvez-moi que c’est vrai.

La question posée par les avocats d’Elon Musk.

🤔 Doute

La question posée par l’invasion des intelligences artificielles, et surtout par l’invasion des médias créés par des intelligences artificielles, n’est pas nouvelle. Elle se résume en un Doit-on douter de tout ?

On a beaucoup parlé d’Isaac Asimov dans les articles de #Cybernetruc! [📧], mais on n’a pas encore abordé la science-fiction de Ray Bradbury [📄]. Quand Asimov s’interroge sur l’avenir de l’humanité dans sa globalité, sur l’impact de la technologie sur la société à long terme, Bradbury se soucie bien plus de notre quotidien. Il explore nos réactions personnelles face à l’inconnu (la nouvelle The Rocket Man, ou The Long Rain dans le recueil The Illustrated Man [📕], paru en 1952), sur le destin de nos familles (The Veldt, The Last Night of the World ou Marionnettes, Inc. toujours dans le même recueil) voire sur notre spiritualité (The Man) ou notre culture (la magnifique The Exiles).

La science-fiction de Ray Bradbury questionne la place individuelle de l’homme face au progrès, et surtout ses pertes de repère… Une nouvelle pour illustrer cela ?

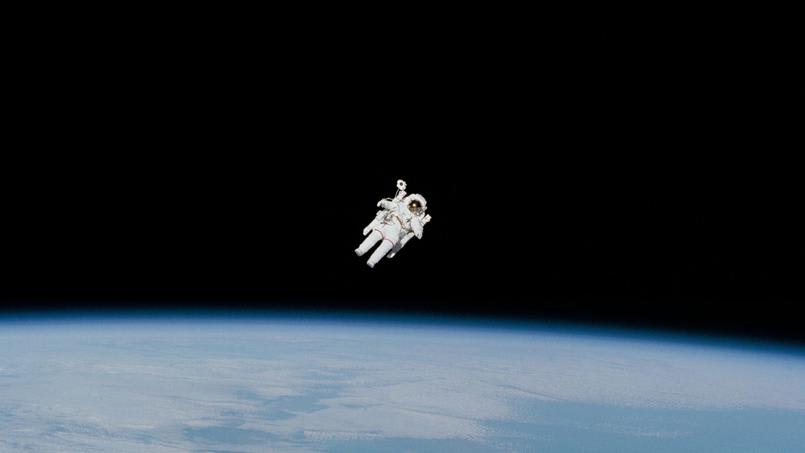

No Particular Night or Morning, toujours dans le recueil The Illustrated Man met en scène deux astronautes, Clemens et Hitchcock, le long voyage interstellaire. Leurs discussions, surtout guidées par Hitchcock, parlent de la réalité du monde. Pour Hitchcock, n’est réel que ce qui est tangible. Le reste n’existe pas. Et dans l’espace, si loin de la Terre, la réalité des autres humains existe-t-elle encore ? L’humanité est-elle réelle ? La Terre est-elle réelle ? Dans cette immensité noire où les étoiles sont si lointaines, qu’est-ce qui est encore vrai ?

Hitchcock finira, dérivant dans l’espace, convaincu que rien finalement n’existe que sa propre pensée.

🧠 Solipsisme

Hitchcock doute de l’existence de tout. De la vérité, la réalité de tout. Persuadé que le monde qui l’entoure, les images qu’il voit, les sons qu’il entend, les êtres qu’il touche, ne sont qu’illusion. La théorie philosophique à laquelle se raccroche son raisonnement se nomme le solipsisme. Je laisse la Wikipedia en faire une définition plus érudite que celle que je pourrais écrire :

Le solipsisme (du latin solus, « seul » et ipse, « soi-même ») est une théorie philosophique et métaphysique selon laquelle la seule chose dont l'existence est certaine est le sujet pensant. Forme extrême d'idéalisme, le solipsisme soutient qu'aucune autre réalité n'est certaine que celle du sujet qui pense. [📄]

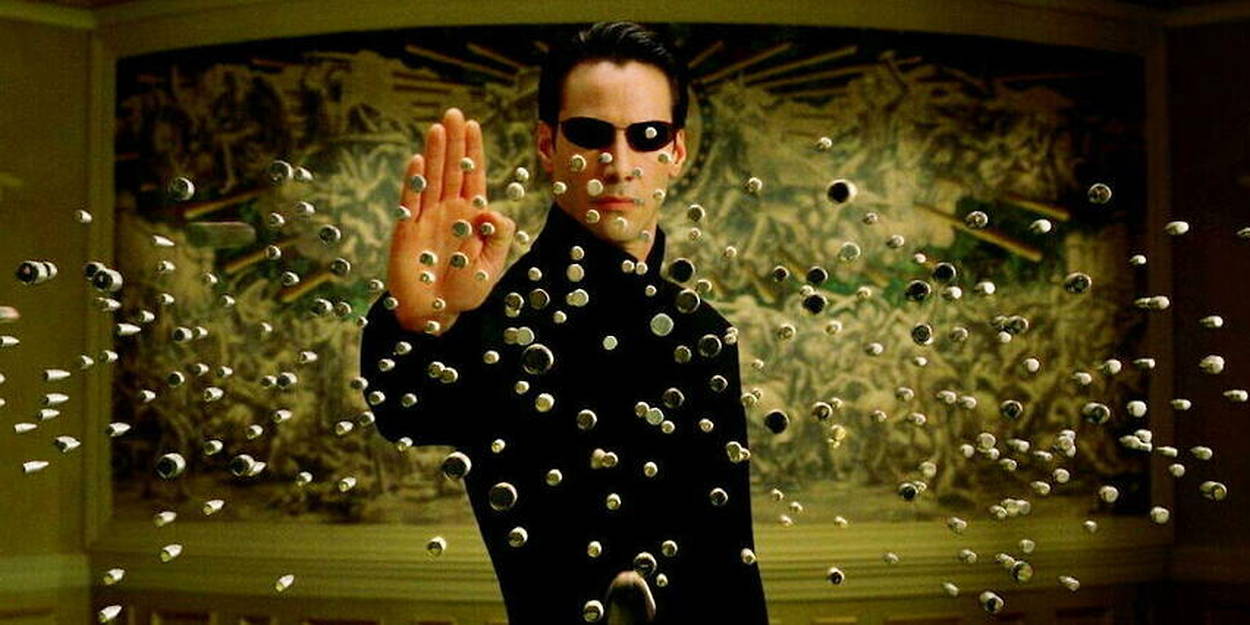

Le solipsisme est en fait la philosophie du doute permanent. De la fin de la réalité. On peut en voir des expressions dans des classiques de la science-fiction comme Matrix [🎥] (forcément, dès qu’on parle de fin de la réalité) dans lequel le monde de la Matrice n’est qu’une illusion qui n’a rien à voir avec une réalité commune.

La question posée par les avocats d’Elon Musk sur la réalité de ses promesses ouvre la porte au monde d’illusion dépeint par les Wachowski, ou raconté par Ray Bradbury. Puisque… si l’on admet que tout document, toute photo, toute interview, tout expérience, peut-être fausse, alors on permet le doute permanent. Et on offre alors le droit à chacun de juger de la réalité de ce qu’il perçoit, du moins par voie électronique dans un premier temps.

Libre à moi de penser que Drake et The Weeknd ont réellement fait un duo, mais que cette intervention d’Emmanuel Macron n’est qu’un montage. Et libre à vous de penser l’inverse, ou de penser à 50% comme moi.

Si le doute s’installe de manière permanente sur la nature de tous les éléments que nous voyons. Et surtout, si nous ne nous posons plus la question d’identifier ce qui est faux - parce que tout doit être juger comme faux a priori, alors nous nions simplement une réalité commune.

Je vous laisse gamberger là-dessus.

Un petit mot à propos de l’auteur ?

François Houste est consultant au sein de la bien belle agence digitale Plan.Net France et auteur des Mikrodystopies, de très courtes nouvelles qui interrogent sur la place des technologies numériques dans notre quotidien.

Retrouvez-moi sur Twitter ou Mastodon pour continuer la discussion.

Merci de votre attention et à la prochaine fois pour parler d’autres choses !

16.03.2023 à 15:48

📸 Réalité | Cybernetruc #12

François Houste

Texte intégral (5191 mots)

CYBERNETRUC! explore de manière irrégulière nos imaginaires technologiques et numériques. À chaque billet on divague, on imagine et on n’a pas forcément les réponses. Vous êtes aujourd’hui bientôt cent-cinquante à lire cette lettre. Bonne lecture ! 😉

Des [💿], [📗] ou [📰] ? Cliquez, ils vous emmèneront vers des compléments d’information.

🌔 Astronomie

L’intelligence artificielle, ou plutôt les intelligences artificielles, modifient-elles la réalité ? Sans pour autant retourner dans la Caverne de Platon [📄] – en tout cas pas tout de suite – on pourrait user d’une petite anecdote pour démarrer la réflexion.

La qualité des images et des photos est l’un des chevaux de bataille des fabricants de smartphone depuis des années. Apple, Huawei, Samsung… rivalisent tous d’inventivité et d’ingéniosité pour nous vendre le mobile faisant les clichés les plus détaillés, les plus lumineux, les plus hires possibles. Et dans ce combat acharné, Samsung semble courir actuellement en tête. La fabriquant coréen de smartphone a annoncé récemment la création d’un mode “Astronomy” dans sa dernière génération d’appareil de la gamme Samsung Galaxy, un mode capable de prendre des clichés du ciel nocturne aussi précis que s’ils provenaient d’un télescope. La lune y apparaît dans ses moindres détails, les étoiles y sont brillantes… Sauf que.

Le débunkage réalisé par un journaliste tech révèle le pot-aux-roses de ce nouveau mode [📰] : loin d’avoir améliorer l’optique de ses téléphones, Samsung a simplement utilisé une intelligence artificielle reconstituant les cratères de la lune et les plaquant sur n’importe quel vue floue du satellite de la Terre. L’effet reste bluffant, mais le résultat n’est, en conséquence, plus réellement une photographie puisqu’il n’est plus un reflet fidèle de la réalité. Il est une réinterprétation de celle-ci par un algorithme afin d’y intégrer les détails que le photographe voulait y voir : une vue haute-résolution de la lune.

Cette manipulation de la prise de vue réelle, faite surtout sans aucune information donnée au photographe, pose bien des questions sur la réalité d’un cliché.

Une photo retouchée est-elle donc une photo, ou autre chose. Une photographie peut-elle encore être considérée comme un reflet, un témoignage de la réalité ou le doute est-il définitivement installé.

🔄 Aparté : De toutes façons, la manipulation des images, ça n’a rien de nouveau. Vraiment rien. Et l’on pourrait relire un ancien #Cybernetruc – 🎩 Illusion - pour retrouver une belle illustration de manipulation photo. Vous connaissez Colin Evans ?

On pourrait parler de la disparition de Trotski des photos soviétiques [📄], on pourrait aussi évoquer les filtres utilisés sur les photos de profil dans les apps de dating [📰]… la manipulation de l’image a existé dès que l’image elle-même a commencé à exister. Les aristocrates eux-mêmes, quand ils mandataient un artiste pour leur peindre un portrait exigeaient une version embellie d’eux-mêmes [📄].

Non. La question est cette fois ailleurs.

🟥 Filtres

La question n’est pas tant dans la manipulation des images elles-mêmes que dans la capacité de manipulation. Aujourd’hui, il est plus facile que jamais de modifier une image, mais il est surtout possible de le faire de manière massive, et en direct.

On se rappellera les craintes qu’avaient provoquées les DeepFakes – tiens, le mot n’est d’ailleurs quasiment plus utilisé – de Nicolas Cage [📹] ou de Tom Cruise [📹], et on comparera ces craintes à l’enthousiasme provoqué aujourd’hui par les filtres que Microsoft et d’autres acteurs de l’informatique d’entreprise s’apprêtent à déployer sur nos outils de communication en ligne. Là où les incarnations d’acteur demandaient encore énormément de travail – de copie de l’attitude physique notamment, dans le cas de Tom Cruise – et de calcul, il est désormais possible, grâce à l’intelligence artificielle, de modifier en direct l’apparence d’une personne pour que son regard reste centré sur la caméra pendant une réunion à distance entière [📰].

🔄 Aparté : Il faut absolument que vous lisiez le dernier numéro de la lettre Règle 30 de Lucie Ronfaut : Les deepfakes pornographiques n'existent pas sans les hommes [📰]. Il faut de toutes façons que vous vous abonniez à la lettre Règle 30. Ce n’est pas négociale.

Rien de particulièrement étonnant. Les filtres Snapchat – tiens, il existe d’ailleurs des filtres pour chien [📰] – nous avaient déjà initiés à cette possibilité en modification en live de la réalité. L’amélioration des performances informatiques, l’entraînement poussé des algorithmes et la démocratisation des outils de manipulation d’image va renforcer cette tendance à la correction “live” – ou en tout cas très rapide – des contenus. Jusqu’à nous pousser dans un monde où l’on doutera en permanence de la réalité des images, même quand celles-ci sont transmises en direct.

Les craintes sur notre perception du monde dérapent doucement. Loin de Matrix [🎥] et de la simulation totale du monde créée par les robots pour nous dominer, la question est plutôt : voulons-nous vivre en permanence dans un film de David Fincher dans lequel chacun est manipulé et exposé en permanence à une réalité alternative ? En vous laissant le choix éventuellement entre Fight Club [🎥], Gone Girl [🎥] ou The Game [🎥].

Je choisis personnellement The Game, sans doute le moins angoissant des trois.

🌈 Trip

On pourrait s’arrêter là sur nos inquiétudes quant aux développements rapides de la technologie. Mais on peut également tenter un ou deux parallèles de plus. Et pas forcément que positifs. La manipulation massive et en direct de la réalité peut mener à deux choses.

La première, c’est la manipulation de l’information. On a déjà vu le cas se produire plus d’une fois. Souvenez-vous par exemple du scandale Cambridge Analytica [📄] et de la manipulation des élections américaines de 2016 via Facebook. Extrapolons et imaginez donc aujourd’hui qu’une chaîne de télévision populiste – vous trouverez des exemples sans que je vous aide – déploie une technologie de deepfakes en direct sur son antenne et modifie donc en live ses reportages. Et qu’elle ne soit pas la seule à le faire, d’autres l’imitant mais avec d’autres algorithmes. Nous voilà donc plongés, par l’image cette fois et plus seulement par le discours, dans une multiplication des récits et des réalités même, et plus seulement de leur interprétation.

🔄 Aparté : Tiens, pour la peine, on ressortira des cartons le concept de Wikiality [📺] imaginé par l’homme de télévision américain Stephen Colbert en 2006 (déjà). Si la Wikipedia le dit, c’est que c’est vrai.

La seconde, c’est l’émergence d’un nouveau psychédélisme. Et si un réseau social, n’importe lequel, nous proposait en direct une version altérée, psychédélique, de la réalité ? Ne serions-nous pas tentés de l’essayer ? Ne risquerions-nous pas d’y devenir accrocs et de nous détacher progressivement de la vraie réalité à la manière de nouveau hippies ? C’est quoi, un trip à l’IA ?

Et si un bug modifiait notre réalité pour la rendre autrement plus agréable, ne serions-nous pas tentés de le reproduire pour vivre à nouveau ce moment ? Si le réel n’existe plus que derrière des filtres, deviendrons-nous demain des drogués de l’intelligence artificielle ?

On relira l’expérience de la mescaline d’Aldous Huxley. Ses Portes de la perception [📗], c’est peut-être notre réalité demain entouré de deepfakes et d’algorithmes.

Je vous laisse gamberger là-dessus.

Un petit mot à propos de l’auteur ?

François Houste est consultant au sein de la bien belle agence digitale Plan.Net France et auteur des Mikrodystopies, de très courtes nouvelles qui interrogent sur la place des technologies numériques dans notre quotidien.

Retrouvez-moi sur Twitter ou Mastodon pour continuer la discussion.

Merci de votre attention et à la prochaine fois pour parler d’autres choses !

06.03.2023 à 17:30

🎨 Création | Cybernetruc #11

François Houste

Texte intégral (5414 mots)

CYBERNETRUC! explore de manière irrégulière nos imaginaires technologiques et numériques. À chaque billet on divague, on imagine et on n’a pas forcément les réponses. Vous êtes aujourd’hui pas loin de cent quarante à lire cette lettre. Bonne lecture ! 😉

Des [💿], [📗] ou [📰] ? Cliquez, ils vous emmèneront vers des compléments d’information.

🌅 Impression

L’apparition d’une nouvelle forme d’art déchaîne toujours les passions. Certains crient au scandale. D’autres crient au génie. Les révolutions artistiques n’ont jamais laissé qui que ce soit totalement indifférent, et ce depuis les premiers temps de l’art. Il y a fort à parier qu’au fond des grottes, les premières représentations de mammouth suscitaient déjà des débats enragés.

Et pourtant, arrive un moment où au-delà du scandale, tout artiste émergeant devient une évidence, sinon une institution. C’est peut-être Marcel Proust – oui, encore – qui en parle le mieux quand il décrit dans un article du Figaro la réception qu’ont reçue les premières toiles d’Auguste Renoir au cours du XIXe siècle [📄]. Et surtout la lumière qu’apporte l’artiste sur le monde dans le regard du chroniqueur :

Quand Renoir commença à peindre on ne reconnaissait pas les choses qu'il montrait. Il est facile de dire aujourd'hui que c'est un peintre du XVIIIe siècle. Mais on omet, en disant cela, le facteur temps, et qu'il en a fallu beaucoup, même en plein XIXe, pour que Renoir fût reconnu grand artiste. Pour y réussir, le peintre original, l'écrivain original, procèdent à la façon des oculistes. Le traitement – par leur peinture, leur littérature – n'est pas toujours agréable. Quand il est fini, ils nous disent : Maintenant regardez. Et voici que le monde, qui n'a pas été créé une fois, mais l'est aussi souvent que survient un nouvel artiste, nous apparaît – si différent de l'ancien – parfaitement clair.

Difficile de savoir si les tremblements que provoquent aujourd’hui les intelligences artificielles génératives dans le monde des arts auront l’ampleur de la révolution impressionniste. Comparer MidJourney ou OpenAI à Renoir, Monet ou Camille Pissarro semble aujourd’hui… déplacé.

Et pourtant, l’arrivée des visuels issus de ces programmes a bien provoqué, au cours des derniers mois, un choc. Il y a bien, désormais, une esthétique de l’intelligence artificielle, faite de certaines couleurs, de certaines formes, d’une certaine lumière, d’un certain type de composition et d’un certain nombre de doigts à chaque main [📄]. Quelque chose qui fait qu’un visuel créé à l’aide d’une IA se reconnaît immédiatement, comme une signature. Une esthétique qui rend, comme toute nouvelle vision du monde, certaines créations antérieures un peu plus datées, passées, has been. Qu’on crie au scandale ou au génie, l’esthétique des IAs restera et marquera.

Mais, au-delà de celle de l’esthétique, une question demeure : que font les intelligences génératives à notre imagination ?

⭐ Imagination

Jacques Sternberg [📄], auteur belge plus que prolifique, de formats courts, de nouvelles de science-fiction et de contes fantastiques, publiait en 1970 un recueil nommé Univers Zéro [📗]. L’ensemble des nouvelles qui le composent gravitent autour de l’idée de fin : fin du monde, fin de la vie, fin de l’ambition, fin de l’aventure… et pourquoi pas fin de l’imagination.

Dans la nouvelle Le Navigateur (publiée originellement en 1956), il décrit un univers dont chaque recoin a été exploré, dont chaque espèce a été découverte, chaque civilisation contactée. Et tout connaître de l’univers débouche, naturellement, sur la fin de l’imagination :

Ceux qui rêvaient à la conquête de l’espace imaginaient sans doute des choses beaucoup plus étonnantes que celles qui me sont entrées dans le regard au cours de mes voyages. La réalité rétrécit tout, je trouve. Vivre les choses, c’est les banaliser. Et nous avons découvert tant de mondes, défoncé tant de mythes, pulvérisé tant de suppositions, qu’il ne nous est même plus possible d’avoir de l’imagination. Les rêves appartiennent à un passé à jamais révolu. De ce passé, il ne reste évidemment plus rien. L’avenir également semble exploré à l’avance, connu, rabâché. Il n’y a plus qu’un éternel présent que je visite depuis trop longtemps pour qu’il puisse encore m’étonner.

Difficile de ne pas faire un parallèle entre l’exploration de l’univers qui touche à sa fin et l’explosion des IA génératives qui rend tout d’un coup l’ensemble des créations possibles. Dans leur monde de mathématique pure, les intelligences artificielles ne peuvent-elles pas tout créer, donner naissance à chaque variation d’histoire ou de couleur que le cerveau humain pourrait imaginer ? Est-il encore utile de créer dans un monde où n’importe quelle expression est à portée d’équation ?

😢 Émotion

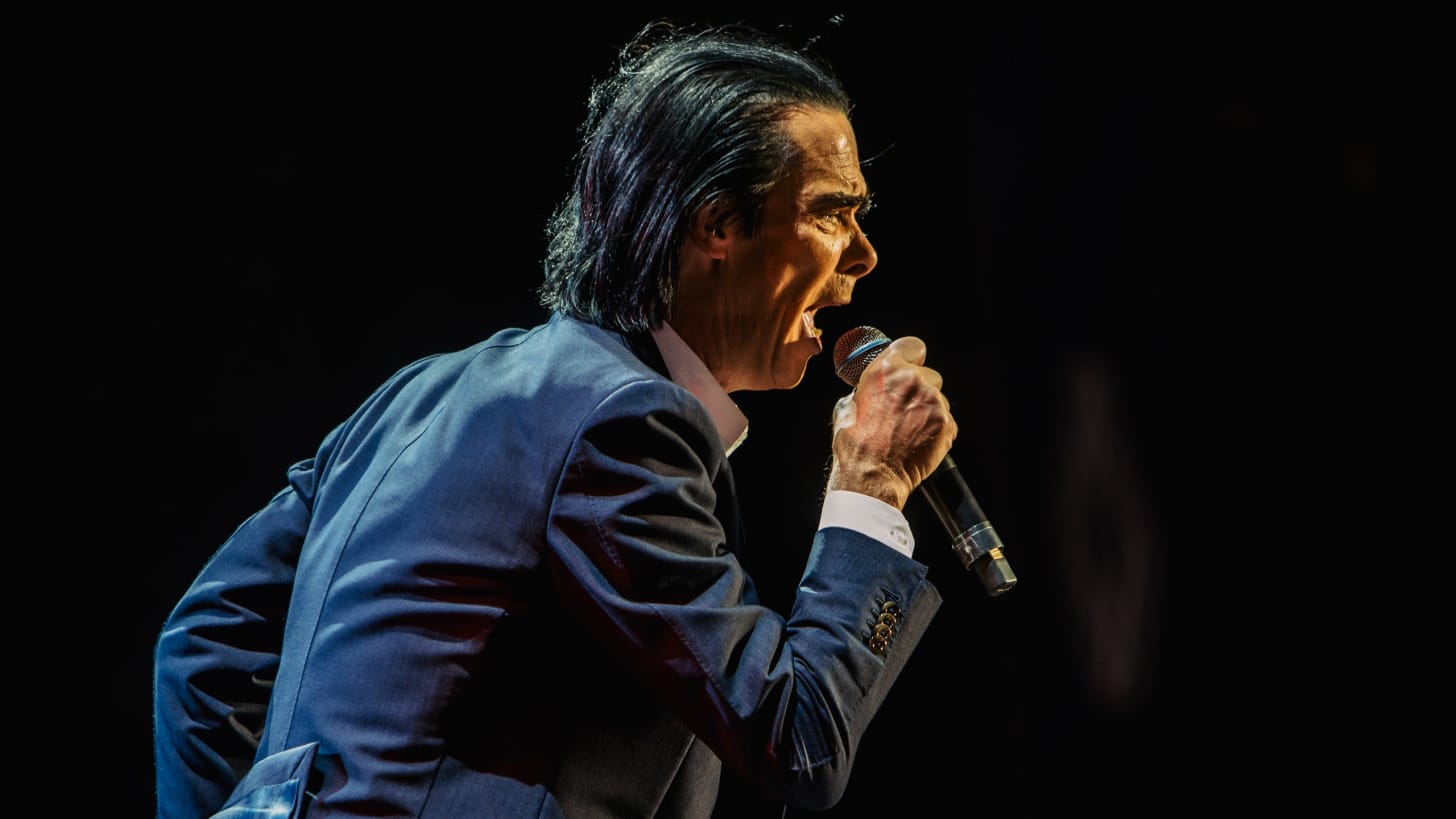

Dans un article récent Nick Cave se défend justement du droit et de la nécessité de la création. Depuis l’émergence de ChatGPT, l’artiste australien a reçu, comme beaucoup, d’immenses quantités de messages contenant des chansons écrites “à la façon de Nick Cave” par l’intelligence artificielle [📄], partagées par des fans.

Devant ce flot de créations, le chanteur commente et qualifie ces textes d’imitations :

ChatGPT may be able to write a speech or an essay or a sermon or an obituary but it cannot create a genuine song. It could perhaps in time create a song that is, on the surface, indistinguishable from an original, but it will always be a replication, a kind of burlesque.

Pour Nick Cave, il manque quelque chose d’indispensable à ces textes pour en faire de véritables chansons : il manque l’étincelle intérieure de l’artiste. La douleur – et dans le cas de Nick Cave, elle est criante – qui a donné naissance aux textes. Le feu qui ronge le cœur et le cerveau de l’artiste. Sans cela, ces textes ne sont que du bullshit, a grotesque mockery, loin de la création humaine.

Peu importe qu’ils existent, ils n’expriment rien.

🔄 Aparté : On y revient : l’imitation, le burlesque… ce qui rend l’intelligence artificielle drôle malgré elle dans son échec d’être humaine. On en parlait dans 🤣 Rire, l’opus précédent de Cybernetruc.

🎇 Étincelle

Difficile dans ces conditions de ne pas penser à Stéphane Crozat et ses Libres [📕] parus l’année dernière chez les copains de C&F éditions [💻]. Mais surtout, difficile d’en parler sans dévoiler l’intrigue de ce beau roman de science-fiction. Alors, posons la question de manière théorique – et prenez le temps d’acquérir et de lire Les Libres au passage.

L’existence réelle de la bibliothèque de Babel empêcherait-elle tout acte de création littéraire ? Vous connaissez la bibliothèque de Babel ? Non ? Il s’agit d’une bibliothèque imaginaire, sortie de la tête de Jorge Luis Borgès en 1944 et dont les rayonnages - quasiment infinis - contiennent tous les livres de 410 pages possibles (chaque page formée de 40 lignes d'environ 80 caractères) [📄]. L’intégralité des combinaisons de caractères possibles dans ces volumes. Et donc toutes les oeuvres déjà écrites – de Crime et Châtiment [📘] au mode d’emploi de votre lave-linge en passant par cette newsletter.

🔄 Aparté : Depuis 2015, la bibliothèque de Babel est d’ailleurs consultable en ligne. Bien entendu, elle ne vous rendra aucun service, mais cet exercice d’application donne une idée de l’immensité des possibilités de création de contenu.

Il faudrait bien entendu une patience infinie pour retrouver Crime et Châtiment dans ses dédales de couloirs, de pièces et dans ses rayonnages. Mais l’oeuvre y serait bien rangée. Disponible. Lisible.

Quelle utilité alors de la réécrire ? D’en inventer l’histoire ? D’en imaginer l’intrigue ? Et quelle utilité de concevoir n’importe quel autre histoire puisqu’elle serait, elle aussi, quelque part dans les rayons de la bibliothèque. Stéphane Crozat se pose cette question dans Les Libres, en faisant un enjeu de son intrigue.

Nick Cave apporte sans doute la réponse à cette question : créer n’est pas seulement produire, c’est exprimer son propre univers, brûler son propre feu, faire briller sa propre étincelle. C’est créer le monde à chaque fois, comme Renoir le faisait pour Marcel Proust.

Et c’est ce qu’aucune intelligence artificielle, ne pourra jamais de faire.

🔄 Aparté : Oui, j’ai laissé volontairement de côté la question des sources, des inspirations, des droits et de la façon dont les IA génératives pillent les créations d’autres artistes. On en a déjà un peu parler (voir 🎩 Illusion) et on en reparlera, soyez-en assurés.

Je vous laisse gamberger là-dessus ?

Un petit mot à propos de l’auteur ?

François Houste est consultant au sein de la bien belle agence digitale Plan.Net France et auteur des Mikrodystopies, de très courtes nouvelles qui interrogent sur la place des technologies numériques dans notre quotidien.

Retrouvez-moi sur Twitter ou Mastodon pour continuer la discussion.

Merci de votre attention et à la prochaine fois pour parler d’autres choses !

14.02.2023 à 14:44

🤣 Rire | Cybernetruc #10

François Houste

Texte intégral (7296 mots)

CYBERNETRUC! explore de manière irrégulière nos imaginaires technologiques et numériques. À chaque billet on divague, on imagine et on n’a pas forcément les réponses. Vous êtes aujourd’hui un peu plus de cent-vingt à lire cette lettre. Bonne lecture ! 😉

Des [💿], [📗] ou [📰] ? Cliquez, ils vous emmèneront vers des compléments d’information.

🕴 Homme

Et si on se posait la question du rire dans notre exploration du monde de l’intelligence artificielle ? L’intelligence est bien entendu ce qui différencie l’humain de l’animal – ok, pas toujours – mais le Rire est, d’après la maxime, le propre de l’homme [📄].

Alors, peut-on rire de l’intelligence artificielle ? Peut-on rire avec l’intelligence artificielle ? Et l’intelligence artificielle peut-elle, elle, se rire de nous ? Sacré panorama.

Le plus simple pour démarrer, c’est de savoir si une intelligence artificielle – terme que je prends toujours au sens marketing – est capable de comprendre l’humour. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que depuis l’ouverture de ChatGPT [💻], les expériences pour faire comprendre à celui-ci la notion d’humour ont été nombreuses. Très nombreuses.

Elles vont de la blague pour enfant

au calembour racé et sophistiqué :

En passant par la déconstruction et l’explication d’une blague honteusement scatologique (lisez jusqu’au bout) [🐤].

Bref.

Il est compliqué de faire comprendre à une plateforme comme ChatGPT l’humour, simplement parce que l’humour verbal repose sur des codes auditifs (les sonorités, les jeux de mot) ou culturels qui ne font tout simplement pas partie des enseignements de la plateforme. Et parce que l’absurde, on le verra plus loin, est très difficilement réductible à un algorithme.

Mais alors ? Peut-on rire, se moquer, d’une intelligence artificielle ? Pour tracer un brouillon de réponse, on va faire appel au philosophe Henri Bergson [📄].

⚙ Machine

Tout philosophe qu’il fut, Bergson a consacré en 1900 un essai complet au rire [📕], au comique, à leurs significations et à leurs mécaniques. Il y détaille plusieurs formes d’humour et tente d’expliquer ce qui rend cet humour drôle [📺].

Parmi l’ensemble de ces explorations, il y en a une qui concerne Le comique des mouvements. Bergson énonce la loi qui régit ce comique :

Les attitudes, gestes et mouvements du corps humain sont risibles dans l’exacte mesure où ce corps nous fait penser à une simple mécanique.

À partir du moment où un corps, ou un esprit, n’a plus le naturel propre à l’humain et devient comparable à un objet, le rire est là. La répétition peut-être l’un des facteurs de cette conversion mécanique :

Voici par exemple, chez un orateur, le geste, qui rivalise avec la parole. Jaloux de la parole, le geste court derrière la pensée et demande, lui aussi, à servir d’interprète. Soit ; mais qu’il s’astreigne alors à suivre la pensée dans le détail de ses évolutions. […] Que le geste s’anime donc comme elle ! Qu’il accepte la loi fondamentale de la vie, qui est de ne se répéter jamais ! Mais voici qu’un certain mouvement du bras ou de la tête, toujours le même, me paraît revenir périodiquement. Si je le remarque, s’il suffit à me distraire, si je l’attends au passage et s’il arrive quand je l’attends, involontairement je rirai. Pourquoi ? Parce que j’ai maintenant devant moi ne mécanique qui fonctionne automatiquement? Ce n’est plus de la vie, c’est de l’automatisme installé dans la vie et imitant la vie. C’est du comique.

Mais pour Bergson, la raison va plus loin que le simple automatisme et la simple répétition. Ce qui se joue derrière ce comique de mouvement, ce qui fait réellement rire, c’est la transformation de l’être humain en “objet”. Bergson prend exemple d’un spectacle de cirque qu’il a vu enfant et dans lequel les clowns traversaient la piste, se percutaient les uns les autres, se relevaient et se percutaient à nouveau. Dans l’esprit du spectateur, les clowns, au-delà de leur grimage, n’étaient plus des êtres humains mais étaient devenus des ballons de caoutchouc projetés les uns contre les autres.

Se transformant en objet, l’humain devient drôle. Fait rire.

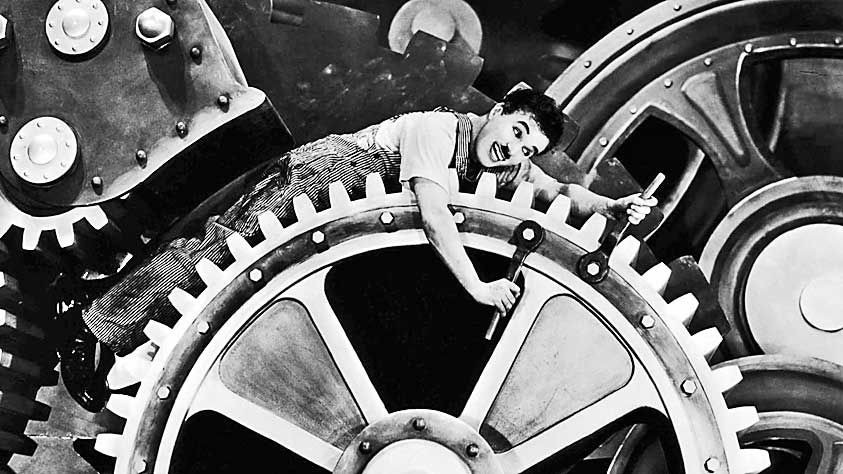

Et il faut bien donner raison à Bergson et reconnaître que les exemples sont nombreux. Du travail à la chaîne qu’exécute Charlot dans Les Temps Modernes [🎥] (1936) à l’Inspecteur Kemp dans le Young Frankenstein de Mel Brooks [🎥] (1974).

L’humain qui devient robot fait rire.

Mais le robot qui se rêve humain fait-il rire lui aussi ?

🤖 Robot

De robots qui s’imaginent humains, la science-fiction en regorge. Mais quels sont ceux qui nous font rire ? Et avant tout qu’attendons-nous d’une intelligence artificielle, d’un robot de fiction ?

Pour reprendre quelques-uns des mots de Bergson, un robot est un automatisme, une machine dont le comportement doit être parfaitement logique et parfois – souvent – répétitif. L’empilement des cubes de déchets de Wall-E [🎥] tient du comportement normal d’un robot et n’a rien de risible – on y reviendra.

On attend du robot, de l’intelligence artificielle, qu’il effectue la tâche pour laquelle il est programmé, tâche qui est souvent ambitieuse, de manière parfaite. Et donc, ce qui avec les robots crée le décalage, et parfois le rire, c’est en fait l’imperfection.

On n’en oublie pas pour autant que le robot est un robot, on découvre simplement qu’il est inadapté au monde qui l’entoure. Incapable de se confronter à son irrationalité. Ce sont par exemple les failles d’un androïde policier incapable de prévoir les conséquences de ses actes dans Holmes et Yoyo [📺] – la première confrontation à un robot de bien des personnes de ma génération. Ce sont aussi les déboires de communication de C-3PO, pourtant le robot de protocole le plus évolué de sa génération, dans Star Wars [🎥].

Et pour clôturer une galerie d’exemples qui pourrait se prolonger à l’infini, c’est ce moment dans le Terminator 2 de James Cameron où le T-1000, machine à tuer parfaite, oublie que le pistolet qu’il tient à la main ne se liquéfie pas comme lui et le cogne aux grilles de l’institut psychiatrique [🎥]. Le seul moment du film où ce robot-tueur fait finalement… sourire.

Car quand le robot est parfait, il ennuie. Et quand le robot devient trop humain… il effraie ou émeut. Il effraie comme HAL-9000 et sa logique implacable, très humaine, comme les réplicants de Blade Runner prêts à tout pour vivre comme les hommes. Ou il émeut comme Wall-E qui collectionne les souvenirs et tombe amoureux. Ou comme le petit garçon du A.I. Intelligence artificielle de Steven Spielberg, tellement humain qu’il ignore lui-même sa nature de robot.

C’est le robot imparfait, celui qui s’écarte de la promesse qui nous en est faite, qui nous fait finalement rire. Et c’est exactement pour cela que les dialogues absurdes que nous entretenons avec un ChatGPT [🐤] sont si drôles. Parce qu’ils vont à rebours de la promesse marketing du programme de nous fournir un alter-ego de discussion, un sparing partner pour nos réflexions, un miroir qui serait capable de réfléchir comme nous. ChatGPT est ridicule, et c’est en partie ce qui fait son succès foudroyant. Un peu comme ces vidéos de robots fabricants de hot-dog qui échouent deviennent virales [📹].

🐑 Humour

Reste à se demander si une intelligence artificielle serait capable de nous faire rire volontairement. Et là, eh bien… c’est plus compliqué.

Les quelques tentatives d’humour de ChatGPT (encore lui) zigzaguent entre l’étrange et le gênant [🐤]. Parce que, tout d’abord, et malgré les promesses alléchantes d’OpenAI, ce programme informatique n’a pas été conçu pour être drôle mais pour simplement simuler le langage et l’argumentation humaine. Faire de l’humour va bien entendu au-delà de la simple manipulation de langage.

C’est à la fois une subtile question de décalage – sortir d’une situation initiale normale – et de liens – trouver les passerelles entre cette situation initiale et celle, cible, sur laquelle reposera le comique. C’est une question de références culturelles ténues et d’absurde. Et on l’a vu : tout d’abord une I.A. ne peut pas créer réellement de liens culturels - parce qu’elle ne possède pas de lecture subjective, inédite, du monde (voir 🔗 Liens, partagé il y a quelques semaines) et qu’elle est donc incapable de créer des relations entre des éléments au-delà d’un corpus établi, voire universel. Mais dans l’humour, c’est bien souvent l’inédit de ce lien, ou son étroitesse, qui provoque le rire. On ne peut demander aujourd’hui à ChatGPT de créer un lien sur une homonymie, une ambiguïté de sens – pour ne prendre que le domaine des jeux de mots. Il n’a pas été conçu pour cela.

Il lui manque donc l’absurde. Gageons d’abord que celui-ci n’est pas transformable en algorithme – même si cela ferait un bon départ pour une nouvelle fantastique. Mais surtout, l’absurde découle de l’étroitesse du lien, qu’il s’agisse d’un jeu de mot ou d’un décalage de situation [🎥]. Les tentatives d’absurde des I.A. ne révèlent elles qu’un lien rompu, incompréhensible.

Quand l’I.A. nous fait rire, ce n’est donc jamais volontairement, mais toujours à ses dépend. Par décalage entre sa promesse de perfection et l’aspect bancal de ses dialogues.

Mais après tout, c’est peut-être déjà un talent.

Je vous laisse gamberger là-dessus ?

Un petit mot à propos de l’auteur ?

François Houste est consultant au sein de la bien belle agence digitale Plan.Net France et auteur des Mikrodystopies, de très courtes nouvelles qui interrogent sur la place des technologies numériques dans notre quotidien.

Retrouvez-moi sur Twitter ou Mastodon pour continuer la discussion.

Merci de votre attention et à la prochaine fois pour parler d’autres choses !

- Persos A à L

- Carmine

- Mona CHOLLET

- Anna COLIN-LEBEDEV

- Julien DEVAUREIX

- Cory DOCTOROW

- Lionel DRICOT (PLOUM)

- EDUC.POP.FR

- Marc ENDEWELD

- Michel GOYA

- Hubert GUILLAUD

- Gérard FILOCHE

- Alain GRANDJEAN

- Hacking-Social

- Samuel HAYAT

- Dana HILLIOT

- François HOUSTE

- Tagrawla INEQQIQI

- Infiltrés (les)

- Clément JEANNEAU

- Paul JORION

- Michel LEPESANT

- Persos M à Z

- Henri MALER

- Christophe MASUTTI

- Jean-Luc MÉLENCHON

- MONDE DIPLO (Blogs persos)

- Richard MONVOISIN

- Corinne MOREL-DARLEUX

- Timothée PARRIQUE

- Thomas PIKETTY

- VisionsCarto

- Yannis YOULOUNTAS

- Michaël ZEMMOUR

- LePartisan.info

- Numérique

- Blog Binaire

- Christophe DESCHAMPS

- Louis DERRAC

- Olivier ERTZSCHEID

- Olivier EZRATY

- Framablog

- Tristan NITOT

- Francis PISANI

- Irénée RÉGNAULD

- Nicolas VIVANT

- Collectifs

- Arguments

- Bondy Blog

- Dérivation

- Économistes Atterrés

- Dissidences

- Mr Mondialisation

- Palim Psao

- Paris-Luttes.info

- ROJAVA Info

- Créatifs / Art / Fiction

- Nicole ESTEROLLE

- Julien HERVIEUX

- Alessandro PIGNOCCHI

- Laura VAZQUEZ

- XKCD