19.01.2026 à 16:24

Comment « Bluey » s’appuie sur des paraboles religieuses pour donner des leçons de vie aux enfants

Sarah Lawson, PhD Candidate in Ancient Linguistics, School of Theology, Faculty of Arts and Education, Charles Sturt University

Texte intégral (2341 mots)

Derrière ses histoires pleines d’humour et de tendresse, la série australienne Bluey cache des références culturelles et philosophiques bien plus profondes qu’il n’y paraît. En s’inspirant de récits bouddhistes, chrétiens ou taoïstes, certains épisodes proposent aux enfants – et à leurs parents – une manière accessible de réfléchir à la souffrance, à l’attente, à la perte ou à l’acceptation.

Bluey est une série intelligente qui puise dans toutes sortes d’inspirations pour ses histoires pleines de charme, y compris religieuses. Ma recherche récemment publiée examine ce que la série dit de la religion, et de la religion du jeu, qui sert de principe directeur à leur vie (NDLT : Bluey raconte la vie d’une famille de chiens anthropomorphes qui explorent le monde par le jeu.)

Trois épisodes en particulier montrent la diversité des religions dans l’Australie contemporaine et nous aident à réfléchir à la diversité et à la profondeur de la culture de ce pays.

Ces épisodes transmettent, de manière accessible et réfléchie, aux enfants et aux parents des leçons concises issues de religions bien réelles. Ils récompensent la curiosité et un regard réflexif sur les histoires, en encourageant les parents à s’investir plus profondément dans les programmes préférés de leurs enfants.

Voici donc ce que trois épisodes de Bluey disent de la religion, et les leçons qu’ils offrent aux enfants de toutes les religions, comme à ceux qui n’en ont aucune.

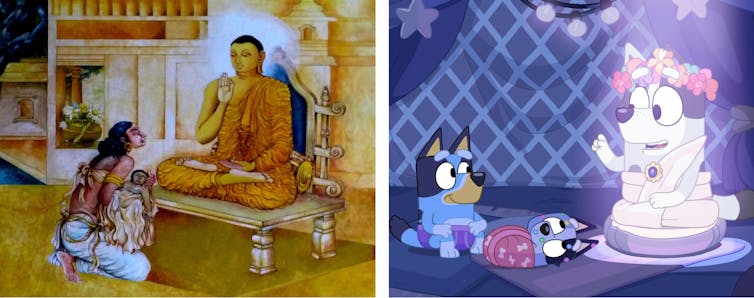

La parabole bouddhiste

L’épisode « Bumpy et le vieux lévrier sage » est une reprise à peine voilée de la parabole bouddhiste de Kisa Gotami et des graines de moutarde (mais avec les fameuses graines de moutarde remplacées par des sous-vêtements violets !).

Dans l’épisode, Bluey et Bandit réalisent une vidéo racontant une histoire pour remonter le moral de Bingo, hospitalisée. Dans cette histoire, une femme (Barnicus) a un chiot appelé Bumpy, qui tombe gravement malade. Elle l’emmène voir le vieux lévrier sage pour demander de l’aide. Celui-ci est représenté assis en position du lotus, vêtu d’une robe faite de serviettes et coiffé d’une couronne de fleurs.

Le vieux lévrier sage lui demande une paire de sous-vêtements violets provenant de quelqu’un qui n’a jamais été malade. Comme Barnicus ne trouve personne qui n’ait jamais été malade, elle comprend que le sage cherchait à lui apprendre que tout le monde tombe malade un jour ou l’autre. La maladie fait simplement partie de la vie, et Bingo se sent réconfortée de ne pas être seule.

Dans la parabole originale des graines de moutarde, qui remonte au Ve siècle avant notre ère, Kisa Gotami est une mère dont le fils unique meurt. Lorsqu’elle se tourne vers le Bouddha pour obtenir de l’aide, celui-ci lui demande de récupérer des graines de moutarde auprès de familles où il n’y a jamais eu de décès. En cherchant à accomplir cette tâche impossible, Kisa Gotami comprend que la mort et la souffrance sont inévitables.

En réinterprétant ce récit religieux avec une touche d’humour et des enjeux atténués, l’épisode permet aux enfants d’apprendre un enseignement fondamental du bouddhisme. La maladie et la souffrance sont terribles, mais le fait de savoir que tout le monde y est confronté un jour peut nous réconforter et nous aider à relâcher notre attachement, ou notre besoin d’un bonheur et d’un bien-être permanents.

Pâques chrétiennes

L’épisode « Pâques » fait écho à certains thèmes du récit chrétien associé à cette fête. Bluey et Bingo craignent que le lapin de Pâques les ait oubliées. Chilli et Bandit leur rappellent la promesse de ce dernier : il reviendra à coup sûr le dimanche de Pâques.

Mais ne trouvant pas les œufs en chocolat, elles s’inquiètent, en particulier quand le jeu exige du courage ou une forme de souffrance (mettre les pieds dans les toilettes de Papa). Elles se demandent alors si elles ne risquent pas d’être oubliées.

On peut y voir un parallèle avec la manière dont la Bible donne à voir la crainte des disciples de Jésus au lendemain de sa mort, pensant que Dieu les avait oubliés malgré la promesse qu’il leur avait déjà faite de revenir après trois jours. Cet enseignement reflète l’inquiétude que beaucoup de personnes ressentent : celle d’être peut-être trop insignifiantes ou trop pécheresses pour que Dieu se soucie d’elles.

L’épisode se termine lorsque Bluey et Bingo font rouler un ballon de gymnastique (la pierre) pour dégager une cavité sous le bureau (le tombeau) et découvrent que le lapin de Pâques ne les a pas oubliées : il a pensé à elles, s’est soucié de leur sort et est bien revenu pour leur offrir de beaux œufs en chocolat (la vie éternelle).

À travers cette relecture décalée d’un récit religieux, les enfants sont encouragés à penser qu’ils sont aimés et à faire confiance aux promesses qui leur sont faites, même lorsqu’ils ont l’impression d’être petits, oubliables ou désobéissants.

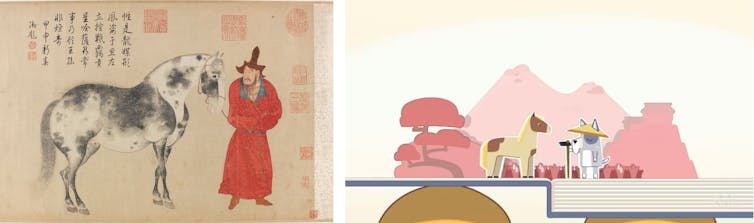

La fable taoïste

Dans « Le panneau », la maîtresse de Bluey, Calypso, lit une fable issue à l’origine du texte taoïste Huainanzi, datant du IIe siècle avant notre ère. En français, cette fable est souvent appelée « Le paysan et le cheval blanc ».

Le récit enchaîne une série d’événements qui arrivent à un vieil homme, et, après chacun d’eux, ses voisins commentent les faits, estimant qu’il s’agit de chance ou de malchance. Le vieil homme répond toujours « On verra », dans l’attitude du wú wéi.). Dans la conception taoïste du wú wéi appliquée à la fortune, toutes choses se valent, et ce n’est que le jugement humain (ou, en l’occurrence, canin) qui qualifie un événement de bon ou de mauvais. Ainsi, la seule réponse appropriée face à un événement marquant est le « non-agir » ou la sérénité, jusqu’à ce que le passage du temps en révèle le véritable sens.

Au départ, Bluey comprend mal le message et pense que Calypso veut dire que tout finira forcément par s’arranger. Mais à la fin de l’épisode, elle apprend à adopter l’attitude du wú wéi de manière positive. Elle reste calme, voire sereine, face à la perspective de quitter son quartier bien-aimé.

À travers ce récit religieux, les enfants apprennent qu’une approche douce et fluide de la vie, qui n’impose pas ses propres désirs au monde, permet d’éviter des souffrances inutiles et de trouver la paix et l’acceptation.

Sarah Lawson ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

18.01.2026 à 07:49

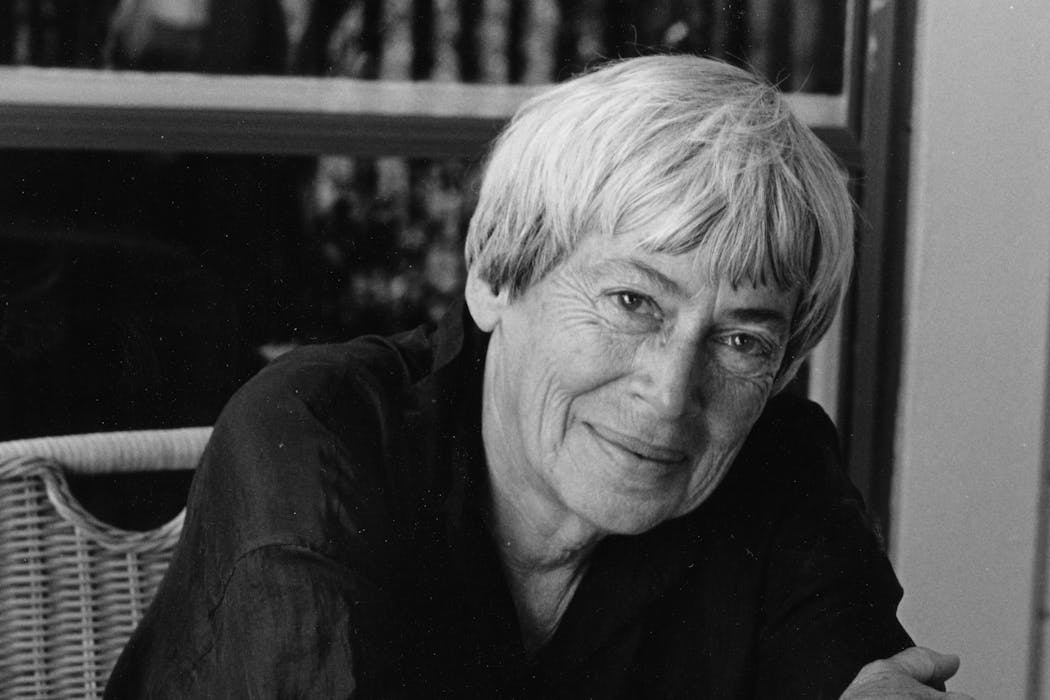

Ursula K. Le Guin, l’autrice de science-fiction qui nous invite à réinventer le monde

Aurélie Thiria-Meulemans, Maîtresse de conférences en littérature anglophone, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)

Maïwenn-Iman Le Garff, Doctorante en littérature américaine, Université Paris Nanterre

Texte intégral (2156 mots)

Alors que Rennes (Ille-et-Vilaine) s’apprête à donner son nom à une rue et que la chanteuse Rosalia la cite en interview, Ursula K. Le Guin, disparue il y a six ans, nous a laissé une œuvre qui alimente plus de réflexions et de discussions que jamais, débordant largement les contours des littératures dites de l’imaginaire. De l’utopie anarchiste des Dépossédés à l’école des sorciers de Terremer en passant par les pérégrinations des ethnographes intergalactiques du Cycle de l’Ekumen, les mondes de fiction de Le Guin et leur philosophie nourrie de taoïsme continuent de nous proposer des manières alternatives de penser la crise et de concilier l’inconciliable.

Fille d’anthropologues et autrice multiprimée de romans de science-fiction et de fantasy, l’autrice américaine Ursula K. Le Guin (1929-2018) porte sur le monde un regard venu de loin. Aux yeux de l’autrice, inspirée depuis son enfance par la pensée taoïste (elle publie en 1997 sa propre traduction du Daodejing), les sociétés occidentales contemporaines et les récits glorieux qui les fondent ou les font vibrer souffrent d’un excès de yang – le principe masculin d’expansion, de chaleur et de lumière, de dureté, d’action et de contrôle, dans le taoïsme.

Pour guérir de nos maux et résoudre les crises qui nous traversent, l’autrice propose d’explorer des alternatives yin (principe féminin de réception et d’acceptation, froid et obscur, humide, aussi souple et modulable que l’eau, selon le taoïsme), en pensant en termes de processus plutôt que de progrès. Dans ses œuvres, Le Guin imagine des « utopies ambiguës » – pour reprendre le sous-titre de son roman les Dépossédés – loin de la fixité minérale et impersonnelle d’un idéal quasi mythologique, et qui se conçoivent, à l’inverse, comme des mondes vivants, humains, imparfaits, ouvrant des fenêtres sur d’autres manières de vivre, de faire et de penser.

Penser le politique : la rencontre plutôt que la conquête

Sur le plan politique, l’autrice propose une philosophie mêlant le concept taoïste du wuwei (l’action par l’inaction) aux principes de respect de l’autre dans sa différence, de liberté individuelle et de responsabilité collective. Inspirée par cette pensée yin, Le Guin nous appelle à questionner notre propre rapport aux questions politiques : la nouvelle « Ceux qui partent d’Omelas », régulièrement enseignée au lycée en France comme aux États-Unis, est une fable interrogeant la part de responsabilité individuelle dans le fonctionnement des systèmes oppressifs – à quel moment notre ignorance se mue-t-elle en complicité ?

Celles et ceux qui partent d’Omelas ne combattent ni par les armes ni par l’anathème ; leur résistance est celle des lignes de fuite et de l’appel à l’imaginaire pour ouvrir de nouveaux espaces dans le réel. Le refus de la résignation et l’ouverture sur l’ailleurs constituent ainsi des gestes politiques fondateurs. De même, dans les Dépossédés, Le Guin – qui fustigeait régulièrement le capitalisme dans ses discours et défendit ardemment les auteurs du bloc de l’Est pendant la guerre froide – se demande à quoi pourrait ressembler une véritable société anarchiste. Elle en propose une des réalisations les plus totales jamais offertes par la fiction comme la non-fiction, et montre que seule la vigilance d’individus responsables et libres empêche les régimes de basculer dans l’autoritarisme : pour que l’utopie vive elle doit demeurer mobile, ouverte à toutes ses contradictions, en constante quête d’équilibre.

Enfin, le Cycle de l’Ekumen, dans lequel s’inscrit ce roman et beaucoup d’autres, se propose plus largement de subvertir les récits traditionnels de conquête qui peuplaient les romans de SF de l’âge d’or (les années 1960 et 1970), eux-mêmes inspirés de la geste glorieuse de la conquête de l’Ouest. Le Guin imagine au contraire une expansion affranchie des dominations, où la violence laisse la place à la rencontre et où les sociétés humaines, dans leur infinie diversité, s’enrichissent mutuellement de leurs différences.

Penser le vivant comme une même communauté

Le Guin fut aussi une grande penseuse de la crise écologique et du rapport entre l’humain et le non-humain.

Dès le premier tome du Cycle de Terremer, l’autrice met en scène un monde dans lequel tous les êtres vivants – du chardon à l’épervier, du dragon aux vagues de la mer – parlent le même langage sacré de la création. Le magicien y devient gardien de l’équilibre du monde, et les aventures des protagonistes au fil des tomes n’ont de cesse de rétablir et d’entretenir l’équilibre fragile entre humains et non-humains, entre la parole et le silence, entre le monde des vivants et le royaume des morts.

Dans la Vallée de l’éternel retour – œuvre la plus radicale et la plus dense de l’autrice –, Le Guin imagine une archéologie du futur : elle dépeint la société traditionnelle du peuple Kesh, dans une Californie au relief totalement redessinée par les cataclysmes et le changement climatique. En lisant, guidés par l’ethnographe Pandora, nous suivons les mœurs et les vies de ces humains du futur ayant renoué avec les modes de vie des peuples autochtones américains ; les plantes et les animaux sont pour eux des personnes à part entière, avec qui l’humain partage le monde sans hiérarchies – et si l’on peut les mettre à mort pour s’en nourrir, cela doit se faire dans le respect de rituels assurant la dignité de tous.

Télescopant le passé et le futur, Le Guin décrit un monde où la solution à la crise climatique ne se trouve ni du côté de la technologie, ni à l’échelle globale, mais bien à une échelle locale, dans un « faire monde » commun, basé sur l’immanence et le respect mutuel entre humains et non humains, tous membres d’une même communauté.

Penser l’individu autrement

C’est aussi sur le plan intime que Le Guin interroge radicalement ce qui fait l’humain et l’origine de nos crises personnelles. Dans la Main gauche de la nuit, elle montre à quel point les rapports de genre sont déterminants dans notre expérience du réel, en mettant en scène un peuple humanoïde androgyne dont les membres ne sont sexués que quelques jours par mois – aussi bien au féminin qu’au masculin. L’ethnographe (humain de sexe masculin) envoyé sur cette planète pour l’inviter à rejoindre l’Ekumen, alliance intergalactique pacifique, est décontenancé par ce monde où l’on peut être père de certains de ses enfants et mère des autres, où il n’existe ni galanterie ni misogynie, ni rapports de force ou de séduction basés exclusivement sur le genre.

Dans la nouvelle « Solitude », l’autrice se livre à une autre expérience de pensée en imaginant une société entièrement structurée par l’introversion ; sur Eleven-Soro, planète hantée par les ruines d’anciennes mégalopoles ultratechnologiques, la civilisation représente une ombre mortifère. Pour les lointains descendants de ce monde disparu, revenus à un mode de vie aux apparences primitives, toute forme de relation interpersonnelle – ou même de communication – est devenue un objet de menace et de méfiance. Ce mouvement de recentrement rejette la civilisation au profit d’une communion directe de l’être avec le monde ; il revient à chacun et chacune, dès l’enfance, de « faire son âme » à l’aide d’un sac personnel où collecter des objets signifiants, glanés au fil d’une vie et qui acquièrent ainsi une valeur sacrée.

Penser le récit : la « fiction-panier »

Cette figure du contenant, du panier que l’on remplit au fil du chemin, est une constante chez Le Guin. Elle l’érige en étendard de son écriture : contre l’éternel héros mythique qui parvient à occire les monstres pour sauver son peuple (et en devenir le chef), l’autrice invente et met en pratique une théorie de la « fiction-panier », où le soin mutuel et l’art du glanage sont les éléments centraux.

Car, en plus de ses œuvres en science-fiction et fantasy (SFF), Le Guin a aussi beaucoup écrit de poésie (une douzaine de recueils) et d’essais sur l’art de l’écriture. Elle achève d’ailleurs sa trajectoire romanesque par une œuvre étonnante, Lavinia, qui reprend et étend l’Enéide en adoptant le point de vue de Lavinia, ultime épouse du héros, à qui Virgile n’accorde que quelques vers et aucune parole. Entre courage, désir de liberté et piété filiale, l’héroïne est témoin de la bêtise et de la violence propres aux récits héroïques comme celui dans lequel elle est prise : que peut l’étoffe tissée des mains d’une mère face à la pointe d’une lance transperçant la chair ? Dans ce texte conçu comme une conversation avec Virgile et qui souligne à quel point la littérature est un monde partagé, en constante mutation, Le Guin fait dialoguer une Lavinia consciente de son propre statut fictif avec le poète qui lui a donné vie – une vie toute entière faite de mots, où rien ne s’efface mais où tout peut toujours s’ajouter.

La pensée de Le Guin ne fait pas système, au sens où une théorie irréfutable rendrait ses propos péremptoires. Comme Lavinia elle-même, Le Guin, doute, hésite, reprend. Ainsi, renouant après des décennies, avec son cycle de fantasy Terremer, l’autrice change totalement sa façon d’écrire : ses protagonistes ont vieilli, leur regard s’est affûté, et Le Guin explore sans concession les ambiguïtés de son propre imaginaire. Remettant en question la relation des individus au pouvoir, elle confie à une femme d’âge mûr le soin de répondre à l’appel du héros, pour le bien commun, avant de pouvoir revenir avec soulagement à sa ferme, à son potager, et à l’homme qui l’y attend.

Aujourd’hui, alors que nous commémorons la disparition d’Ursula K. Le Guin il y a huit ans, des autrices et auteurs du monde entier (Rivers Solomon, Han Song, Wu Ming-yi, Céline Minard, Luvan et bien d’autres), revendiquent l’influence de cette légende des lettres états-uniennes, dont la sagesse n’a pas fini de nous éclairer :

« Lorsque nous parlons d’avancer vers l’avenir, c’est une métaphore, de la pensée mythique interprétée littéralement, peut-être même du bluff, né de notre peur machiste d’être un instant inactifs, réceptifs, ouverts, silencieux, immobiles. […] C’est lorsque nous confondons nos rêves et nos idées avec le monde réel que les ennuis commencent, quand nous pensons l’avenir comme un endroit qui nous appartient. »

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

17.01.2026 à 21:02

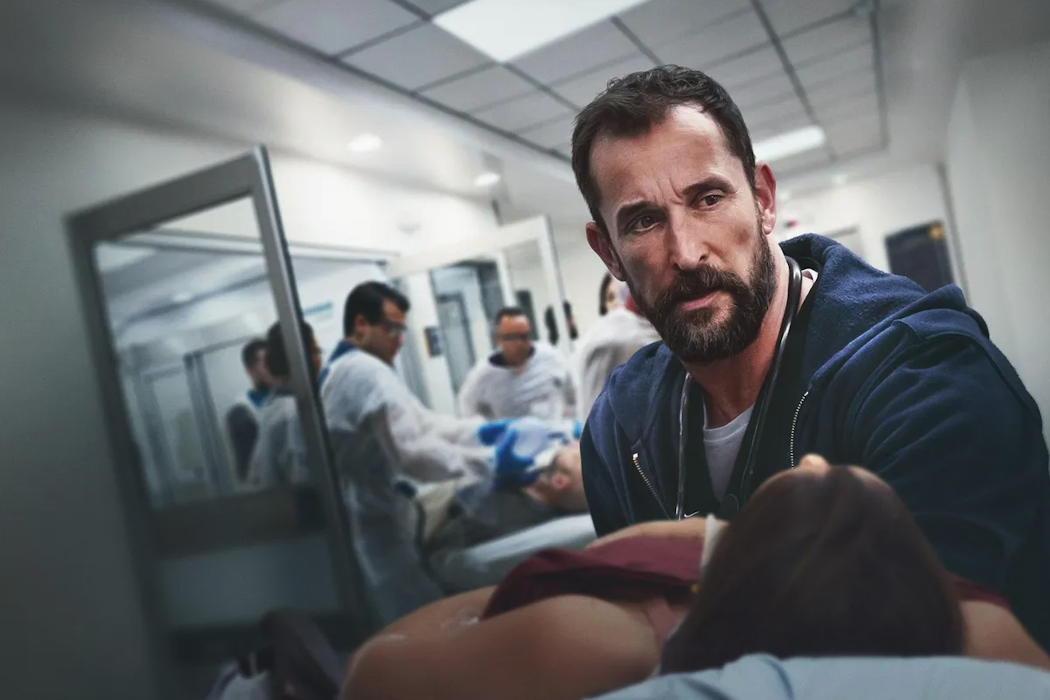

La série médicale « The Pitt », aux frontières du réel

Khalil Chaïbi, Maitre de conférence universitaire en Medecine Intensive Réanimation, Université Sorbonne Paris Nord

Texte intégral (1944 mots)

The Pitt s’est imposée comme la série médicale de référence de l’ère post-Covid, tant pour le grand public que pour les soignants eux-mêmes. Accueillie avec un enthousiasme rare et une quasi-unanimité critique, elle cristallise une attente de vérité et de justesse, après des années de fictions médicales où le spectaculaire l’emportait souvent sur le vraisemblable. Alors que débute sa deuxième saison, reste une question centrale : la réputation de la série est-elle à la hauteur de son ambition de réalisme médical ?

Le récit médical constitue depuis longtemps un genre à part entière, doté de ses codes et de ses déclinaisons. Il s’est prêté à toutes les tonalités : du soap opéra (Grey’s Anatomy, depuis 2005), où l’hôpital devenait avant tout un théâtre sentimental, à la farce (Scrubs, de 2001 à 2010), jusqu’au drame médical réaliste, dont l’étalon demeurait jusqu’à présent Urgences (1994-2009).

Cette dernière a profondément marqué l’histoire de la télévision. En représentant les urgences de Chicago avec une crudité et une nervosité inédites, elle proposait un réalisme alors sans équivalent. Elle a surtout façonné l’imaginaire de générations entières de médecins, contribuant, parfois à leur insu, à faire naître leur vocation et à inscrire l’hôpital comme lieu de destin autant que de soin.

La fiction et ses accommodements avec le réel

Toutefois, même les œuvres les plus exigeantes n’échappent pas à une romantisation implicite du soin, acceptée par le public au nom des nécessités dramaturgiques. Cette concession se manifeste notamment par une confusion systémique des rôles, les personnages étant régulièrement amenés, pour les besoins du récit, à franchir les frontières entre spécialités, au mépris de la segmentation réelle des compétences médicales.

Cette dérive atteint son paroxysme dans Dr House (2004-2012), où un interniste se mue tour à tour en ophtalmologue, microbiologiste, neurologue ou infectiologue, au prix de processus plus proches de la devinette que du raisonnement clinique. La tension narrative y prévaut clairement sur toute ambition d’authenticité.

Un réalisme pluriel et incarné

The Pitt se distingue précisément par son refus de cette facilité. Son réalisme ne se limite pas à la véracité des gestes techniques : il s’incarne d’abord dans la construction des personnages.

Les figures étudiantes, ancrées dans le modèle états-unien, reposent néanmoins sur des caractéristiques suffisamment générales pour dépasser les frontières : l’étudiante brillante, sûre d’elle jusqu’à l’aveuglement ; l’étudiante socialement inadaptée, maladroite dans ses interactions ; l’étudiant sacrificiel, littéralement usé par le service, que l’on voit contraint de se changer à répétition après avoir été souillé par l’urine, le sang ou les vomissures des patients, véritable running gag de la série. En découlent les scènes liées au manque de crédits de pyjamas du distributeur automatique, dans lesquelles tout soignant se reconnaîtra.

La série aborde également, sans pathos excessif, la précarité matérielle et sociale de certains étudiants, composant un tableau crédible et familier de l’hôpital contemporain.

Gestion des proches et fin de vie

L’un des sommets de justesse se trouve à l’épisode 4 de la saison 1, à travers la représentation d’une situation de fin de vie. Le refus d’intubation exprimé par le patient dans ses directives, face au désir de ses enfants (adultes) de prolonger coûte que coûte des thérapeutiques actives, donne à voir avec une remarquable acuité ces situations où la souffrance familiale entre en collision avec ce que les soignants peuvent encore raisonnablement proposer.

Le personnage de Rabinovitch incarné par Noah Wyle, le docteur Carter d’Urgences, chef de service dans The Pitt, agit alors comme une figure démonstrative, presque pédagogique : patience, empathie, sens de la temporalité et maîtrise du langage non verbal. Il incarne une application concrète du célèbre modèle du Dr Elisabeth Kübler-Ross sur les stades du deuil.

Le quotidien dans ce qu’il a de plus trivial

Au-delà des grandes scènes, The Pitt excelle dans la représentation des microsituations ordinaires. La scène où Rabinovitch, empêché à plusieurs reprises de satisfaire un besoin élémentaire, parvient enfin à un urinoir après une succession d’interruptions, frappe par son évidence. Elle condense ce sentiment d’intranquillité permanente, constitutif des soins critiques, dans une acception que Fernando Pessoa a rendue familière.

Autre moment frappant : cette tentative de débriefing à l’ouverture de l’épisode 9, là où le spectateur attend un moment de gravité émotionnelle, brutalement interrompue par une urgence, laissant surgir ce réel qui, pour reprendre Lacan, se manifeste toujours comme un heurt.

Une précision technique rarement atteinte

La série ne sacrifie jamais la crédibilité médicale à la facilité narrative. Les erreurs médicales présentées sont plausibles et fréquentes, jusque dans les rappels pédagogiques adressés aux étudiants (« Ne perds jamais le guide de vue quand tu cathétérises ») – le guide étant le fil métallique souple introduit en premier dans le vaisseau et servant de rail pour faire glisser le cathéter au bon endroit.

Les gestes techniques impressionnent par leur exactitude : l’usage généralisé de la FAST-echo – échographie rapide de dépistage des hémorragies internes – devenu le pilier de la réanimation traumatologique moderne, le recours systématique aux vidéolaryngoscopes, l’évocation de l’anesthésie locorégionale qui consiste à endormir une région du corps en ciblant un nerf ou un plexus nerveux, ou encore le recours au REBOA (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta), dont l’usage s’est développé au cours des quinze dernières années, qui consiste en l’occlusion de l’aorte descendante par un ballonnet inséré par voie artérielle périphérique en cas d’hémorragie réfractaire (bien que son efficacité ne fasse pas l’unanimité dans la littérature médicale).

Les limites inhérentes au genre

Le genre n’échappe cependant pas à certaines limites récurrentes des séries médicales : ici des patients parlant pendant l’auscultation (peu crédible, tant l’écoute en est rendue très incertaine), là des détresses respiratoires clairement surjouées ; ou encore une sous-représentation du travail informatique, pourtant omniprésent et un « oversharing » émotionnel avec les patients, peu réaliste bien que fonctionnel sur le plan narratif.

On retrouve enfin une légère tentation à la Dr House, avec une exagération ponctuelle des compétences diagnostiques, notamment sur des pathologies qu’il est peu courant de diagnostiquer aux urgences (comme la neurocysticercose, maladie se caractérisant par la présence de kystes dans le cerveau principalement).

Parallèlement, le propos peut par moments s’inscrire dans une dynamique globalisante, tendant à traiter de front tous les sujets, du poids des directions hospitalières à la défiance envers la science, dans une Amérique où cette suspicion irrigue jusqu’aux plus hautes sphères sanitaires. Une vaste ambition qui, plus qu’une limite, témoigne surtout de la densité des enjeux contemporains que la série choisit d’affronter.

Une austérité formelle au service de l’émotion

L’absence de musique et le rythme quasi documentaire de la série, tournée en majorité en plan-séquence, laissent néanmoins émerger des moments d’une beauté brute, comme cet épisode du patient ancien secouriste, mémoire vivante du système de santé, racontant l’histoire des premiers secours devant des étudiants suspendus à ses mots, assumant dimension historique et pédagogique jusqu’au bout.

La série adopte parfois une veine plus lyrique, quand face au flux incessant des patients, l’un des personnages évoque Albert Camus et cette réponse devenue nécessité plus que consolation :

Au final, bien qu’elle reprenne les ressorts fondateurs des séries d’urgences, l’entrée conjointe des cas et des personnages, les inévitables « What do we got ? » (« Qu’est-ce qu’on a ? »), The Pitt, sans musique dramatique mais avec une intensité rare, s’impose comme une représentation majeure du soin hospitalier contemporain, appelée, si elle maintient cette exigence, à devenir une référence durable et, peut-être, à susciter des vocations. À l’image de sa grande sœur Urgences, il y a plus de trente ans.

Khalil Chaïbi a reçu des financements de la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP), du programme d'échange franco-américain Fulbright et du ministère de la santé dans le cadre d'appels à projets différents. Khalil Chaïbi est également visiting researcher au Department of Biomedical Informatics, Harvard Medical School, Boston

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- AlterQuebec

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview