ACCÈS LIBRE Une Politique International Environnement Technologies Culture

27.10.2025 à 15:53

L’industrie automobile européenne face à la guerre en Ukraine

Prieto Marc, Professeur-HDR, directeur de l'Institut ESSCA "Transports & Mobilités Durables", ESSCA School of Management

Texte intégral (1601 mots)

Depuis 2022, la guerre en Ukraine a conduit le secteur automobile à revoir ses chaînes de valeur en gérant de nouveaux risques. Les constructeurs européens de véhicules cherchent à ajuster leur organisation toyotiste, dite « au plus juste », en acceptant de recréer des stocks, d’intégrer verticalement certains partenaires stratégiques et de repenser la localisation des productions.

Au-delà du drame humain, le conflit en Ukraine a obligé les industriels européens de l’automobile à ajuster leurs chaînes de valeurs et à repenser la localisation de leurs activités. Dans un article publié en 2022 dans la Revue d’économie financière, nous analysions les déflagrations et recompositions économiques de ce conflit à travers la situation délicate de l’industrie automobile européenne à l’aube de la guerre.

Déjà soumis à la pénurie des semi-conducteurs et la pandémie de Covid-19, les constructeurs et les équipementiers automobiles ont dû engager, en à peine quelques mois, des reconfigurations de leurs chaînes de valeurs. Les modèles de production ont alors été revus, en particulier par ceux inspirés du « juste à temps ». Au-delà de l’abandon du marché russe ceux d’entre eux qui s’y étaient engagés tels que Renault-Nissan, Volkswagen, ou Michelin, les orientations stratégiques ont été profondément remises en question.

Avec quelles réussites ?

Chaînes de valeur déjà en tension avant le conflit

Le 24 février 2022, le conflit en Ukraine éclate tandis que le secteur automobile européen peine à digérer les deux crises du Covid-19 et de la pénurie des semi-conducteurs. Le conflit précipite le secteur dans une rupture de chaînes de valeurs du fait de l’effondrement du marché russe couplé à l’atonie des marchés européens.

Au cours des premiers mois de la guerre, le marché russe s’est effondré de 85 %. Le marché ukrainien, certes plus petit, mais stratégiquement important pour certains fournisseurs, a vu ses immatriculations chuter de plus de 90 %. La rupture des chaînes d’approvisionnement a conduit à l’arrêt de plusieurs usines d’assemblage comme en Allemagne pour Volkswagen à Zwickau et à Dresde en mars 2022. La vulnérabilité du modèle de production lean est apparue au grand jour. Conçu pour réduire les stocks et les coûts, le modèle semble peu adapté à un monde devenu bien plus fragmenté, exposé à des événements géopolitiques extrêmes.

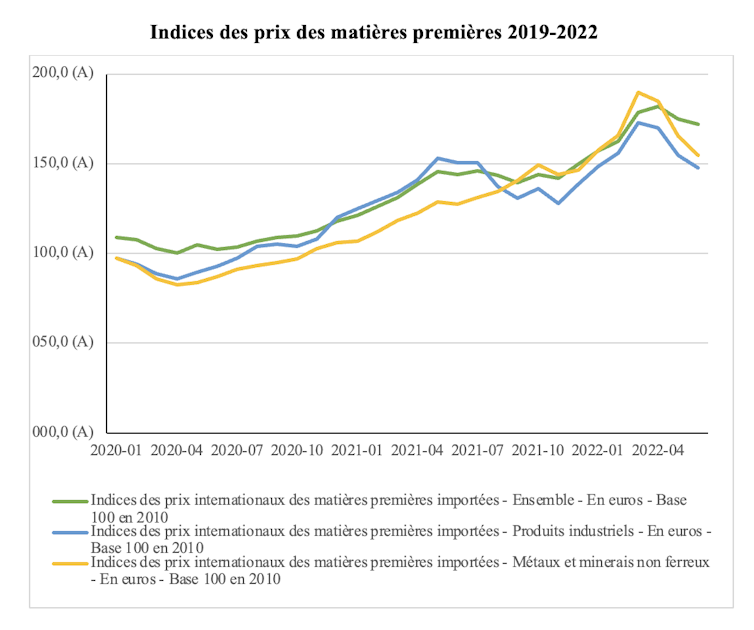

La transition vers une mobilité décarbonée oblige les acteurs à se tourner vers le tout électrique nécessitant métaux et terres rares. Cette transition complique la tâche des industries européennes, puisque la Russie est un acteur majeur dans l’exportation de métaux essentiels à la fabrication de moteurs, de catalyseurs et de batteries, comme l’aluminium, le nickel ou encore le palladium. Le prix de ces matériaux a ainsi bondi entre 2020 et 2022 ce qui a contribué à l’inflation des prix des véhicules.

Régionalisation accrue de la production automobile

Le retrait du marché russe par les marques européennes a laissé la place aux acteurs chinois qui ont vu leurs parts de marché progresser depuis 2022. Grâce aux « nouvelles routes de la soie », qui renforcent les liens logistiques entre Moscou et Pékin, des constructeurs comme Geely ou Haval ont été parmi les premiers à se positionner pour approvisionner le marché russe.

Au-delà des risques de sanctions pour Pékin, cette stratégie illustre comment la géopolitique redessine les équilibres industriels à l’échelle mondiale.

La guerre en Ukraine a amené les constructeurs à modifier leurs priorités, puisque la logique de gestion des risques est alors devenue primordiale devant l’efficacité économique. La révision des chaînes de valeur a amené les constructeurs à diversifier leurs fournisseurs et internaliser davantage d’étapes de production. Il s’agit du rachat ou de la prise de participation dans les entreprises qui fabriquent certains composants devenus stratégiques – on parle alors d’intégration verticale puisque les constructeurs absorbent des entreprises qui interviennent en amont du processus de production des véhicules. Ces derniers ont également dû accepter les coûts liés au maintien de stocks stratégiques. La proximité géographique et la fiabilité des partenaires sont apparues tout aussi importantes que le prix.

Pour limiter les risques, l’industrie automobile européenne cherche dès lors à sécuriser l’accès aux matières premières critiques et à réduire sa dépendance vis-à-vis de régions politiquement instables. La régionalisation accrue de la production s’impose.

Relance des volumes en Europe à travers davantage de petits véhicules abordables

La sécurisation des approvisionnements s’avère particulièrement ardue dans la transition énergétique qui s’annonce.

L’électrification de la filière automobile crée de nouvelles fragilités. Pourquoi ? Parce qu’elle requiert une quantité accrue de semi-conducteurs et de minéraux rares, comme le lithium et le cobalt. Les tensions géopolitiques autour de Taïwan, premier fabricant mondial de puces électroniques, ou dans la région du Sahel, stratégique pour l’approvisionnement en uranium et autres ressources, pourraient provoquer de nouvelles crises d’approvisionnement.

Cette contrainte oblige l’Europe à trouver des voies possibles pour une sécurité économique permettant à toute la filière automobile de continuer de restructurer ses activités sans compromettre sa compétitivité.

Jusqu’à récemment, le secteur semblait relever ce défi en misant sur une stratégie industrielle axée sur la réduction des volumes de production, tout en élargissant les gammes de modèles et en augmentant les prix, notamment grâce aux SUV électrifiés (hybrides rechargeables et véhicules électriques à batterie) et à la montée en gamme (ou « premiumisation » des ventes). L’atonie des ventes observée depuis 2024 remet en cause cette stratégie.

La relance des ventes pourrait venir d’une offre de véhicules électriques plus petits et abordables, afin d’atteindre l’objectif de neutralité carbone du parc automobile européen d’ici 2050. Fabriqués sur le territoire européen, ces véhicules devront aussi répondre à des exigences légitimes de contenu local. Ce retour à des petits modèles compacts, qui sont dans l’ADN des marques européennes, apparaît comme une condition indispensable pour préserver l’indépendance industrielle du continent et maintenir les emplois dans le secteur.

Prieto Marc ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.10.2025 à 20:55

Comment Telegram est devenue le champ de bataille des conflits modernes

Marie Guermeur, Sorbonne Université

Texte intégral (3104 mots)

Née comme une messagerie destinée à protéger au mieux la vie privée de ses utilisateurs, Telegram est devenue un théâtre d’affrontement permanent. Sur l’application, de multiples canaux diffusent l’horreur brute, la criminalité organisée prospère, les services secrets recrutent et, surtout, la propagande bat son plein. Décryptage du fonctionnement de cet outil qui s’est transformé en véritable arme de guerre numérique.

Longtemps perçue comme une alternative sécurisée aux réseaux sociaux de la galaxie Meta notamment par une frange d’internautes soucieux de la protection de leur vie privée et par les défenseurs des libertés numériques, séduits par son image « anti-système » et sa promesse d’un espace affranchi de la surveillance commerciale, Telegram, fondée en 2013 par les frères Durov, s’est imposée comme l’une des plateformes les plus influentes de la planète.

Pavel Durov, en est à sa seconde aventure numérique. Avant Telegram, il avait lancé VKontakte (VK), souvent qualifié de « Facebook russe ». Dès sa création en 2006, VK s’était distinguée comme un rare bastion de liberté sur le Web russe, jusqu’à ce que Durov refuse de livrer aux services secrets de son pays (le FSB) les données des blogueurs et de fermer les pages de l’opposition. Ce refus lui coûta progressivement le contrôle de l’entreprise, reprise ensuite par des proches du pouvoir. Aujourd’hui, Telegram, forte de près de 950 millions d’utilisateurs dans le monde, séduit par son chiffrement, sa promesse de confidentialité et la possibilité de créer des « canaux » rassemblant des centaines de milliers de personnes.

Mais derrière l’image de havre numérique pour défenseurs de la vie privée, Telegram est devenue un outil central pour des usages beaucoup plus sombres : trafic, voyeurisme et surtout… guerres de propagande.

Arrestation et mise en examen de Pavel Durov

Le 24 août 2024, le cofondateur de Telegram Pavel Durov, franco-russe, est arrêté et mis en examen en France. La justice lui reproche de ne pas avoir empêché la prolifération sur son réseau d’activités illégales : trafic de stupéfiants, pédocriminalité, escroqueries.

Mis en examen, Durov s’est défendu en soulignant le caractère inédit d’une telle procédure : « Arrêter le PDG d’une plateforme parce que certains utilisateurs commettent des crimes, c’était absurde », déclare-t-il alors. Depuis cette date, Telegram collabore davantage avec les autorités, selon plusieurs sources judiciaires. Mais la question reste entière : comment contrôler un espace aussi vaste et opaque ?

En Chine, une enquête de CNN a récemment révélé l’existence d’un gigantesque réseau de voyeurisme pornographique hébergé sur Telegram. Plus de 100 000 membres y échangeaient, à l’insu de leurs victimes, des milliards de photos et vidéos intimes et récits d’agression. L’affaire a choqué l’opinion publique et souligné l’extrême difficulté à contenir les dérives de l’application.

Car Telegram est un écosystème : tout y circule, de la contrebande de drogues aux fichiers frauduleux, en passant par des contenus extrêmes de propagande. Si le darknet exigeait autrefois des compétences techniques pour accéder à ces contenus, l’application rend aujourd’hui de tels échanges disponibles en quelques clics.

Du chiffrement à la cruauté

C’est sans doute sur le terrain de la guerre que Telegram s’impose le plus brutalement. Lors des attaques terroristes du Hamas contre Israël en octobre 2023, l’application est devenue un champ de bataille parallèle. Les groupes armés ont immédiatement compris le potentiel de l’outil : diffuser sans filtre des vidéos de violences, de tortures, de profanations de cadavres, accompagnées de messages galvanisant.

Le même jour, nous avons décidé d’infiltrer le canal du Hamas depuis la France. La facilité avec laquelle nous avons pu accéder à des contenus insoutenables a été glaçante : viols, exécutions, actes nécrophiles, corps – souvent d’enfants – mutilés et exhibés comme trophées de victoire. Chaque jour, des dizaines de vidéos de propagande inondaient les canaux, repoussant sans cesse les limites de l’indicible.

Le lendemain, les canaux liés à l’armée israélienne, Tsahal, adoptaient la même logique : images de massacres et de représailles, accompagnées de messages de haine et d’encouragement à la vengeance. La guerre des armes trouvait son double, instantané et cru, sur Telegram.

Les horreurs observées sont telles que nous avons choisi de ne pas toutes les relater ici. Mais il est essentiel que le lecteur comprenne l’ampleur de cette banalisation de la violence : sur cette plateforme, la cruauté devient quotidienne, accessible à tous et, souvent, reproduite à l’infini.

« Ce canal enfreint la législation locale »

En France, il a fallu attendre le 17 octobre 2023 pour qu’un blocage partiel du compte du Hamas soit mis en place, peu après la diffusion d’une vidéo montrant un otage. Dès lors, une tentative de connexion au canal faisait apparaître : « Ce canal enfreint la législation locale. » Trop tard pour éviter la propagation de scènes inimaginables, parfois accessibles à des mineurs, et pour certaines reprises sur des réseaux comme X. Car l’utilisation de VPN permet encore de contourner ces restrictions, laissant circuler sans entrave les pires images de guerre.

Cette banalisation de la violence interroge. En rendant la propagande accessible au grand public, Telegram transforme le spectateur en témoin, parfois complice, d’atrocités qui étaient jadis reléguées aux marges cachées d’Internet, à ce que l’on appelait le « darknet ». Les groupes armés, eux, ont compris l’impact psychologique de cette exposition massive. La guerre ne se joue plus seulement sur le terrain militaire ; elle s’écrit et se diffuse en direct, dans la poche de chacun.

Telegram, par sa souplesse et par son opacité, est devenue l’arme invisible des conflits contemporains.

De l’outil de contestation à l’arme de propagande

Bien avant d’être l’outil favori des groupes armés au Moyen-Orient, Telegram avait déjà marqué l’histoire des contestations. Du Printemps arabe aux manifestations iraniennes « Femme, vie, liberté » de 2022 après la mort de Mahsa Amini, l’application s’est imposée comme un refuge numérique pour les dissidents, pour les journalistes citoyens et pour les organisateurs de mobilisations. Son atout majeur : un chiffrement et une architecture décentralisée qui échappent aux régulations traditionnelles.

De 2015 à 2019, Telegram se dressait comme un outil central de mobilisation citoyenne en Iran. Néanmoins, en 2018, les autorités iraniennes ont procédé à l’interdiction de la plateforme, sous prétexte de préserver la sécurité nationale, anéantissant l’un des derniers canaux d’expression et de coordination accessibles à la société civile.

En Biélorussie, puis ailleurs en Europe de l’Est, les manifestants se sont organisés sur l’application, tandis que les États tentaient de reprendre la main sur ce canal incontrôlable. L’histoire de Telegram dans les révoltes est celle d’un couteau à double tranchant : un outil de contre-pouvoir, mais aussi une scène où s’exerce la lutte pour le contrôle de l’information.

Lorsque Israël a coupé l’accès à Internet dans la bande de Gaza, le 27 octobre 2023, Telegram est restée la seule fenêtre sur le monde. Les journalistes palestiniens, comme Motaz Azaiza, y ont diffusé en direct des images de frappes, de victimes et de quartiers dévastés, vues par des millions de personnes en quelques minutes. L’application suppléait ainsi les médias traditionnels, empêtrés dans la vérification des faits et les contraintes d’accès.

Sur ce même réseau circulaient aussi les vidéos officielles des Brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, glorifiant leurs combattants et diffusant des images insoutenables. De leur côté, les chaînes proches de l’armée israélienne diffusaient leurs propres contenus militaires, souvent teintés de propagande. Telegram s’est transformé en un champ de bataille à part entière, où journalisme citoyen, propagande terroriste, communication officielle et rumeurs incontrôlées cohabitaient sur le même écran.

Une plateforme qui refuse de trancher

Contrairement à X (ex-Twitter) ou à Facebook, Telegram se distingue par l’absence de modération coercitive. Son cofondateur Pavel Durov revendique une conception radicale de la liberté d’expression, n’hésitant pas à héberger des groupes proscrits ailleurs. Cette latitude a bénéficié à des organisations, telles que Hayat Tahrir Al-Cham, ex-filiale d’Al-Qaida en Syrie, qui exerce désormais un contrôle politique et administratif étendu sur plusieurs régions du pays, où elle s’impose comme l’autorité de facto, tout en continuant à y diffuser sans entrave communiqués, vidéos et matériaux idéologiques.

Dans des zones auxquelles aucun journaliste étranger n’a accès et où les reporters locaux risquent leur vie, ces chaînes deviennent la seule source d’information disponible. Mais ce sont les groupes armés eux-mêmes qui décident de ce qui est montré, et de ce qui est passé sous silence.

L’exemple de la Syrie est frappant. En 2022, lors des pénuries de gaz, les chaînes prorégime imputaient la crise aux sanctions occidentales. En parallèle, celles de l’opposition diffusaient des vidéos de files interminables dans les stations-service, accusant l’Iran de sabotage. Aucune des deux versions n’a pu être vérifiée par des médias indépendants, mais toutes deux ont circulé massivement et nourri la colère populaire.

L’étude, publiée en 2024 par Hans W. A. Hanley et Zakir Durumeric lors de l’International Conference on Web and Social Media (ICWSM), intitulée Partial Mobilization : Tracking Multilingual Information Flows amongst Russian Media Outlets and Telegram montre l’usage systématique de Telegram par les médias russes pour orienter et modeler l’opinion publique autour de la guerre en Ukraine. Les auteurs développent une approche originale et extensible, capable de suivre les flux narratifs à travers différentes langues et plateformes, appliquée à 215 000 articles et 2,48 millions de messages Telegram. Les chercheurs soulignent une intensification marquée de l’usage de Telegram par les médias russes, qui y puisent régulièrement des thèmes qu’ils réinjectent ensuite dans leurs publications traditionnelles.

Leur méthodologie permet également d’identifier de manière automatisée des chaînes Telegram véhiculant des contenus pro-russes ou anti-ukrainiens, souvent en résonance avec les narrations des médias d’État. Telegram se révèle ainsi un vecteur stratégique clé, central dans la diffusion et la coordination de ces narratives (récits) à grande échelle.

Telegram, média ou machine d’influence ?

À cette dimension géopolitique s’ajoute une logique économique. Dans plusieurs pays en crise, comme le Liban, des équipes rédactionnelles de médias exclusivement installés sur Telegram se sont constituées. Certaines chaînes vendent des abonnements premium, d’autres acceptent des dons en cryptomonnaies, et beaucoup diffusent des contenus sponsorisés par des partis politiques. Sans transparence ni vérification, la frontière entre information et propagande devient poreuse.

Le danger n’est pas seulement la désinformation. C’est qu’à défaut d’alternatives, Telegram devienne la seule source d’information dans des environnements fragiles. Là où les civils n’ont pas de médias indépendants, et tandis que les milices et les États disposent de puissants relais, l’équilibre est faussé dès le départ.

Depuis le début de l’invasion russe, en février 2022, la direction générale du renseignement de l’Ukraine (DGRR, souvent désignée par son acronyme anglais HUR) a adopté une posture inédite : utiliser Telegram comme un relais officiel. Selon une étude publiée en août 2025 par le chercheur Peter Schrijver dans la revue scientifique The International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, il s’agit d’un tournant majeur. Pour la première fois, un service de renseignement d’État conçoit sa communication non plus comme une sensibilisation ponctuelle, mais comme un processus continu d’engagement public.

Un instrument de renseignement public

Ce choix illustre ce que les spécialistes appellent la « communication participative du renseignement ». Sur Telegram, la DGRR ne se contente pas de diffuser des informations : elle coordonne le récit national tout en impliquant directement la population dans la défense du pays. Trois axes structurent cette stratégie. D’abord, l’institution met en avant ses opérations réussies, honore ses agents tombés et valorise ses valeurs de service et de sacrifice. La stratégie consiste à projeter l’image d’un renseignement compétent, héroïque et digne de confiance. Les chercheurs parlent d’un véritable « lobby du renseignement », une diplomatie de l’image destinée à rallier les civils autour d’un appareil habituellement secret.

Ensuite, la DGRR diffuse des documents ciblés visant l’adversaire : conversations interceptées, preuves de crimes de guerre, affaires de corruption, et parfois des données personnelles de militaires russes. Ces publications ont une double fonction : tactique, en fragilisant le moral et la crédibilité des troupes ennemies ; symbolique, en renforçant la légitimité morale de l’Ukraine sur la scène internationale.

Enfin, l’agence implique directement les citoyens. Les canaux Telegram incitent à signaler les mouvements ennemis, proposent un « Main Intelligence Bot » pour centraliser les informations et diffusent des conseils pratiques, notamment de cybersécurité pour les habitants des zones occupées. Dans ce modèle, le citoyen cesse d’être simple spectateur : il devient un acteur distribué de la défense nationale.

Telegram, né comme un refuge pour les défenseurs de la vie privée, est aujourd’hui devenu une scène mondiale où se mêlent contestation, propagande et espionnage. Mais derrière l’écran, c’est une autre guerre qui se joue : celle des récits, des images, sans filtre et sans règles. En rendant l’horreur accessible en un clic, l’application brouille les frontières entre information et manipulation. Dans les conflits du début de notre siècle, ce ne sont plus seulement les bombes qui frappent les populations… ce sont aussi les notifications.

À la suite de la publication de cet article, la communication de Telegram nous a demandé de publier ces éléments :

« Des millions de contenus préjudiciables sont supprimés chaque jour dans le cadre de la modération routinière de Telegram. De plus, Telegram n’est pas une plateforme efficace pour la diffusion de fausses informations, car elle n’utilise pas d’algorithmes favorisant la propagation de contenus sensationnalistes, contrairement à d’autres réseaux.

Telegram a toujours traité toutes les demandes judiciaires contraignantes émanant de l’Union européenne. La seule chose qui a changé depuis la mise en examen de M. Durov est que davantage d’autorités ont commencé à utiliser les canaux légaux appropriés au Digital Services Act. Sans le préciser, l’article donne à tort l’impression que Telegram est à l’origine de cette coopération accrue, alors qu’il s’agit en réalité d’une évolution des pratiques policières.

Loin d’être difficile à contenir, le canal MaskPark [cité dans l’enquête de CNN mentionnée dans l’article] a été fermé en mars 2025 pour violation des conditions d’utilisation de Telegram, dès qu’il a été découvert.

Contrairement aux réseaux traditionnels qui peuvent exposer les utilisateurs à des contenus liés à la guerre via des algorithmes, Telegram n’utilise aucun algorithme pour promouvoir des contenus sensationnalistes. Les utilisateurs n’y accèdent que s’ils les recherchent explicitement.

La modération de Telegram respecte ou dépasse les standards de l’industrie. Dans l’Union européenne, Telegram se conforme pleinement au Digital Services Act.

Telegram est largement utilisé par les membres de l’opposition russe anti-guerre et constitue la dernière source d’information indépendante et non censurée accessible aux citoyens russes, y compris via le canal du président Zelensky. Telegram est une entreprise politiquement neutre qui offre une plateforme à l’expression pacifique de toutes les parties. »

Marie Guermeur ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.10.2025 à 10:15

Vente par la Russie d’hydrocarbures à la Chine en yuan : fin du dollar, opportunité pour l’euro ?

Suwan Long, Assistant Professor, LEM-CNRS 9221, IÉSEG School of Management

Texte intégral (1869 mots)

Le yuan (monnaie chinoise, officiellement appelée renminbi) s’impose dans le commerce du pétrole et du gaz entre la Russie et la Chine. Cette évolution présente des risques pour l’Union européenne, mais aussi une opportunité pour l’euro dans le contexte énergétique.

Lors du 25ᵉ Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) tenu à Tianjin, en septembre 2025, les dirigeants chinois et russes ont ouvertement défendu un commerce de l’énergie en dehors du dollar états-unien. Cette poussée vers la dédollarisation, illustrée par l’augmentation des ventes de pétrole et de gaz de la Russie à la Chine en yuan (monnaie chinoise, officiellement renminbi), marque un bouleversement dans le commerce de l’énergie.

Pour l’Union européenne, et plus précisément pour les entreprises de la zone euro, où les importations de pétrole sont encore très largement facturées en dollars, cette évolution agit comme une arme à double tranchant.

Le yuan, central dans les accords énergétiques Russie–Chine

En quelques années, le yuan s’est affirmé comme monnaie de réglage importante dans les échanges énergétiques russo-chinois. En 2022, les entreprises Gazprom et China National Petroleum Corporation (CNPC) commencent à réduire leurs paiements en dollar pour certains contrats, en favorisant l’usage du rouble et du yuan. En 2023, le commerce bilatéral a atteint un record de 240 milliards de dollars (+ 26 %), avec la moitié du pétrole russe exporté vers la Chine.

En 2024, le commerce bilatéral Chine-Russie atteint 244,81 milliards de dollars états-uniens, en hausse de 1,9 % par rapport à 2023, selon les douanes chinoises. Ce chiffre s’explique par la montée des échanges sur la paire CNY/RUB, c’est-à-dire le taux de change entre le yuan chinois et le rouble russe. Autrement dit, de plus en plus d’entreprises russes achètent ou vendent directement des yuans contre des roubles, alors qu’auparavant, elles passaient presque toujours par le USD/RUB, le taux entre dollar des États-Unis et rouble.

Ce glissement reflète un transfert progressif du commerce de l’énergie russe, autrefois dominé par le dollar, vers la monnaie chinoise.

Ce basculement s’est confirmé à Tianjin, où Xi Jinping, Vladimir Poutine et Narendra Modi ont soutenu l’usage accru des monnaies nationales. Le président de la République populaire de Chine a même proposé la création d’une banque de développement destinée à contourner le dollar et à limiter l’impact des sanctions.

Plus de 80 % du pétrole de l’UE facturé en dollar

L’OCS réunit dix membres : la Chine, la Russie, l’Inde, le Pakistan, l’Iran, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le Bélarus. Ils représentent près de la moitié de la population mondiale et un quart du PIB. Le commerce de la Chine avec ses partenaires a atteint 3,65 trillions de yuans (500 milliards de dollars états-uniens) en 2024.

Le commerce de la Chine avec ses partenaires est de plus en plus souvent réglé en yuan, transformant progressivement la monnaie chinoise en instrument international de facturation et d’échange, au-delà de son usage domestique. Le dollar conserve toutefois son statut dominant, représentant encore 58 % des réserves mondiales en 2024.

L’Union européenne (UE) reste largement dépendante du dollar pour ses importations d’énergie. Entre 80 et 85 % du pétrole de l’Union européenne est facturé en dollar états-unien (USD), alors qu’une part infime provient des États-Unis. Ce choix s’explique par le rôle du dollar comme monnaie commune de transaction sur les marchés mondiaux. Il sert d’intermédiaire entre producteurs et acheteurs, quelle que soit leur nationalité. L’UE se rend de facto vulnérable aux variations du dollar et aux décisions de la Réserve fédérale des États-Unis.

Nouvelle complexité pour les entreprises européennes

Si le commerce mondial du pétrole et du gaz cessait d’être dominé par le dollar pour se répartir entre plusieurs monnaies comme le yuan ou la roupie, les entreprises européennes, surtout celles de la zone euro, devraient s’adapter à un environnement financier plus complexe.

Aujourd’hui, la plupart d’entre elles achètent leur énergie en dollars. Elles peuvent se protéger contre les variations du taux de change grâce à des « marchés de couverture » très développés. Ces marchés permettent de conclure des contrats financiers à l’avance pour bloquer un taux et éviter des pertes si la valeur du dollar change.

Avec le yuan, la situation serait plus difficile. Les outils financiers permettant de se couvrir sont encore limités, car la Chine contrôle les mouvements de capitaux et restreint la circulation de sa monnaie à l’étranger. Autrement dit, le yuan ne circule pas librement dans le monde. Cela réduit la liquidité, c’est-à-dire la capacité d’une entreprise à acheter ou vendre rapidement des yuans quand elle en a besoin. Moins la monnaie circule, moins il y a d’échanges possibles, et plus les transactions deviennent lentes et coûteuses. Pour les entreprises, cela signifie des paiements plus complexes et des coûts financiers plus élevés.

Des signes concrets montrent que ce scénario commence à se concrétiser. En mars 2023, la China National Offshore Oil Corporation et TotalEnergies ont conclu la première transaction de gaz naturel liquéfié (GNL) libellée en yuan via une bourse de Shanghai. Quelques mois après, l’entreprise pétrolière publique de la République populaire de Chine a réalisé une autre transaction en yuan avec Engie. Ces accords illustrent la montée en puissance du yuan dans les échanges énergétiques et annoncent un nouvel équilibre où les entreprises européennes devront composer avec une plus grande diversité de devises.

Rôle accru de l’euro dans la facturation énergétique

L’évolution du commerce mondial de l’énergie ouvre une opportunité stratégique pour l’Union européenne : renforcer le rôle de l’euro dans la tarification du pétrole et du gaz, et réduire sa dépendance vis-à-vis du dollar – ou, demain, du yuan.

L’euro est déjà la deuxième monnaie mondiale, représentant 20 % des réserves. Elle sert de référence pour plus de la moitié des exportations européennes. Dans le commerce de l’énergie, son rôle demeure limité. Dès 2018, la Commission européenne avait d’ailleurs recommandé d’accroître son usage dans la tarification énergétique, afin de consolider la souveraineté économique du continent.

Les progrès les plus visibles concernent le gaz. Selon la Banque centrale européenne, la réduction des approvisionnements russes a poussé l’Union européenne à s’intégrer davantage aux marchés mondiaux du gaz naturel liquéfié (GNL). Les prix européens sont désormais étroitement liés aux marchés asiatiques, ce qui rend l’UE plus sensible aux variations de la demande mondiale. Cette interdépendance renforce l’intérêt de développer des contrats de gaz libellés en euros.

La même logique pourrait s’appliquer au pétrole. l’Union européenne importe plus de 300 milliards d’euros d’énergie chaque année. Elle dispose d’un poids suffisant pour négocier avec ses partenaires commerciaux, notamment les producteurs du Golfe cherchant à diversifier leurs devises.

Vers une monnaie énergétique européenne ?

Faire de l’euro une monnaie de référence dans les échanges énergétiques ne se décrète pas, mais cela pourrait devenir un levier essentiel de la politique monétaire et énergétique européenne.

L’euro dispose d’atouts : il est relativement stable, pleinement convertible, et soutenu par la Banque centrale européenne. Si des cargaisons de pétrole ou de gaz étaient facturées en euros, cela pourrait réduire la dépendance au dollar, simplifier la couverture monétaire pour les entreprises européennes et renforcer l’indépendance financière de l’Union.

Ce virage monétaire implique des défis concrets. Le marché de l’énergie en euros reste peu développé, et certains pays ou entreprises pourraient craindre des sanctions états-uniennes s’ils s’éloignent du dollar. Surmonter ces freins nécessite de renforcer les marchés de capitaux européens, de créer des produits de couverture expressément en euros pour l’énergie, et d’assurer une politique économique stable à l’échelle de la zone euro.

Cette démarche ne vise pas à remplacer le yuan, mais à établir une alternative équilibrée, où l’euro pèse dans la facturation, dans les réserves stratégiques et dans le paysage monétaire mondial.

Suwan Long ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.10.2025 à 16:18

La fin du libre-échange et le retour du protectionnisme économique aux États-Unis

Bernard Guilhon, Professeur de sciences économiques, SKEMA Business School

Texte intégral (1386 mots)

Les récentes politiques douanières des États-Unis signalent un changement de paradigme. Washington adopte un protectionnisme assumé, centré sur la relocalisation de la production et sur la promotion du « Made in America ». Ce tournant redéfinit les règles du jeu et contribue à une reconfiguration en profondeur de la mondialisation et des flux commerciaux internationaux.

Une lecture rapide de la mondialisation permet de retracer les étapes essentielles qui ont abouti à la situation actuelle et de mettre en lumière l’effacement de l’idéologie libérale au profit de l’interventionnisme stratégique aux États-Unis.

La période 1990-2019 représente une phase d’hypermondialisation caractérisée par la diffusion d’une idéologie néolibérale centrée sur les entreprises et les marchés, et sur l’adoption de politiques commerciales se conformant aux règles globales des flux commerciaux et d’investissements édictées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le système d’échanges international, construit autour de chaînes de valeur mondialisées, traduit l’influence unilatérale des États-Unis, unique hyperpuissance dans les années 1990, 2000 et 2010. Le résultat est un jeu à somme positive qui conduit à une convergence des taux de croissance entre le Nord et le Sud, entre 2003 et 2019.

Les inégalités s’accroissent à la fin de la période et la démondialisation, certes relative, s’amplifie. Pour deux raisons.

D’une part, en raison de la crise financière, les pays pauvres très endettés ne peuvent exploiter leurs avantages comparatifs au sein de chaînes de valeur raccourcies et régionalisées. C’est le cas du Bangladesh et du Cambodge dans le textile-habillement et dans l’ameublement. Les pays bénéficiaires sont la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie.

D’autre part, les considérations géopolitiques l’emportent sur les motifs strictement économiques, ce qui accroît fortement la contrainte de risque dans les choix des localisations et conduit à une fragmentation progressive de l’espace mondial (certains segments de chaînes de valeur dans l’aéronautique et les technologies numériques installées en Chine ont été transférés au Vietnam).

Du libre-échange à la quête de puissance

Pour les États-Unis, le risque global de décrochage économique et technologique par rapport à la Chine accentue le poids de l’impératif de sécurité : il s’agit de sécuriser certains approvisionnements (terres rares ou batteries) et de développer les technologies critiques couvrant des besoins économiques et de sécurité nationale. Il apparaît que les interactions internationales ont accru le déficit commercial et l’endettement financier.

Les rapports de force s’introduisent en deux temps. Les États-Unis réagissent d’abord lorsqu’ils admettent que les gains de puissance politique, économique et technologique de la Chine diminuent la puissance relative des États-Unis, et reconnaissent que la puissance mondiale est un jeu à somme nulle.

Le nouveau paradigme repose sur l’idée que les politiques industrielles ne s’opposent pas aux marchés, mais permettent de renforcer des positions d’ancrage significatives sur des marchés ayant une importance économique et géopolitique stratégique. Dès lors, des formes de protectionnisme se développent. D’où les deux lois votées en 2022, sous Joe Biden : le CHIPS and Science Act (semiconducteurs) et l’Inflation Reduction Act (transition énergétique).

À l’opposé, Donald Trump considère que la décarbonation de l’industrie ne permet pas la réindustrialisation des États-Unis. C’est pourquoi il a mis fin le 7 juillet au plan de subventions et d’exonérations fiscales en faveur de la transition énergétique.

Les rapports de puissance s’expriment par les droits de douane censés réaliser des objectifs économiques et de sécurité nationale. L’idée est que plus les droits de douane sont élevés, plus les entreprises étrangères sont incitées à investir aux États-Unis pour ne pas avoir à les payer.

Or, les entreprises étrangères peuvent être désincitées par le coût de la main-d’œuvre aux États-Unis (seize fois plus élevé qu’au Vietnam et onze fois plus important qu’au Mexique), mais plus encore par la difficulté de s’approvisionner en biens intermédiaires stratégiques, ce que les accords de libre-échange facilitaient.

Les nouveaux droits de douane sont la base d’une politique « réciproque » visant à équilibrer le commerce entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux, notamment les pays en développement.

Dans les faits, la recherche de l’équité via « la politique réciproque » dans les relations commerciales aboutit à de fortes asymétries. Par exemple, en ce qui concerne le Vietnam, les exportateurs américains vendront à droit zéro sur le marché vietnamien tandis que les exportateurs vietnamiens acquitteront une taxe de 20 %.

Dans ce contexte, la mondialisation transactionnelle articulée autour de négociations et de sanctions, comme dans le cas de l’Inde, s’accompagne de mesures protectionnistes dont les plus notables sont le contrôle des importations menaçant la sécurité nationale, les restrictions sur les investissements entrants et sortants et la prise de participation de 10 % de l’État américain au capital d’Intel, ce qui interroge sur l’éclosion d’un capitalisme d’État.

La fin de l’orthodoxie libérale

En janvier 2025, le Bureau of Industry and Security (agence du département du commerce, ndlr) a imposé des restrictions formelles à l’exportation de nouveaux équipements de calcul avancé (la Taïwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est dorénavant contrainte d’obtenir une licence pour tout envoi de produits), ce à quoi s’ajoute le contrôle de volumes importants de données nécessaires à l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle (IA).

L’objectif est d’instrumentaliser les interconnexions économiques (flux de produits, de connaissances brevetées, de données, transferts financiers) à des fins de blocage et de coercition. L’orthodoxie libérale est congédiée au profit de l’avantage stratégique dans le but d’atteindre un leadership incontestable sur la scène mondiale.

À supposer que l’UE reste une zone de libre-échange capable d’irradier et de construire avec d’autres pays des règles et de l’équité, la mondialisation s’organiserait autour de deux découpages superposés : celui du libre-échange concernant les produits de faible et moyenne gamme et celui des biens stratégiques dont le périmètre est réduit, selon la formule « Small yard, high fence », en raison des barrières à l’entrée infranchissables, à la fois, géopolitiques et industrielles.

Bernard Guilhon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.10.2025 à 16:17

Devenue une religion mondiale, l’Église mormone va devoir s’adapter

Brittany Romanello, Assistant Professor of Sociology, University of Arkansas

Texte intégral (3102 mots)

Le 14 octobre 2025, Dallin H. Oaks a pris la tête de l’« Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours », aussi connue sous le nom d’Église mormone, un mouvement mondial en pleine expansion qui revendique plus de 17 millions de membres en 2024. L’anthropologue Brittany Romanello a étudié plusieurs communautés de femmes mormones à travers les États-Unis et revient sur leurs caractéristiques ainsi que sur les enjeux qui attendent la nouvelle direction de l’Église.

L’« Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours » (Église SDJ) a connu ces dernières semaines un moment de deuil et de transition. Le 28 septembre 2025, une fusillade et un incendie criminels ont fait quatre morts et huit blessés lors d’un rassemblement dans une église mormone du Michigan. La veille, le président de l’Église Russell M. Nelson était mort à l’âge de 101 ans. Dallin H. Oaks, le plus ancien des hauts dirigeants de l’Église, a été nommé comme nouveau président le 14 octobre.

Le nouveau président des Saints des Derniers Jours hérite de la direction d’une institution religieuse à la fois profondément américaine et de plus en plus globale. La diversité de ce mouvement entre en tension avec la manière dont il est traditionnellement représenté dans les médias, de la téléréalité la Vie secrète des épouses mormones à la comédie musicale de Broadway le Livre de mormons.

En tant qu’anthropologue culturel et ethnographe, je mène des recherches sur les communautés des saints des derniers jours à travers les États-Unis, en particulier sur les immigrantes latino-américaines et les jeunes adultes. Lorsque je présente mes recherches, je remarque que beaucoup de gens associent encore étroitement l’Église à l’Utah, où se trouve son siège social.

L’Église a joué un rôle central dans l’histoire et la culture de l’Utah. Aujourd’hui, cependant, seuls 42 % de ses habitants en sont membres. Le stéréotype selon lequel les saints des derniers jours sont principalement des Américains blancs et conservateurs est l’une des nombreuses idées fausses tenaces concernant les communautés et les croyances mormones.

Beaucoup de gens sont surpris d’apprendre qu’il existe des congrégations dynamiques loin du « corridor mormon » de l’Ouest américain. On trouve des saints des derniers jours fervents partout, du Ghana et des Émirats arabes unis à la Russie, en passant par la Chine continentale.

Croissance globale

Joseph Smith a fondé l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours dans le nord de l’État de New York en 1830 et a immédiatement envoyé des missionnaires prêcher le long de la frontière. Les premiers missionnaires outre-mer se sont rendus en Angleterre en 1837.

Peu après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants religieux ont revu leur approche missionnaire afin d’augmenter le nombre de missions internationales. Cette stratégie a conduit à une croissance à travers le monde, en particulier en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les îles du Pacifique.

Aujourd’hui, l’Église compte plus de 17,5 millions de membres, selon ses registres. La majorité d’entre eux vivent en dehors des États-Unis, répartis dans plus de 160 pays.

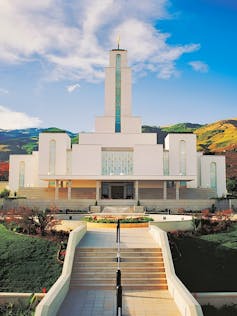

L’Église et les chercheurs suivent cette croissance mondiale, notamment grâce à la construction de nouveaux temples. Ces bâtiments, qui ne sont pas utilisés pour le culte hebdomadaire mais pour des cérémonies spéciales telles que les mariages, étaient autrefois presque exclusivement situés aux États-Unis. Aujourd’hui, ils existent dans des dizaines de pays, de l’Argentine aux Tonga.

Au cours de sa présidence, qui a débuté en 2018, Nelson a annoncé la construction de 200 nouveaux temples, soit plus que n’importe lequel de ses prédécesseurs. Les temples sont une représentation physique et symbolique de l’engagement de l’Église à être une religion mondiale, même si des tensions culturelles persistent.

Parmi les membres américains, la démographie évolue également. 72 % des membres américains sont blancs, contre 85 % en 2007, selon le Pew Research Center. Un nombre croissant de Latinos-Américains – 12 % des membres américains – ont joué un rôle important dans le maintien des congrégations à travers le pays.

Il existe des congrégations dans tous les États américains, y compris dans la petite communauté de Grand Blanc, dans le Michigan, lieu de la tragique fusillade. Le suspect Thomas Jacob Sanford, qui a été abattu par la police, s’était récemment lancé dans une tirade contre les saints des derniers jours lors d’une conversation avec un candidat politique local. Dans les jours qui ont suivi, un membre américain de l’église a récolté des centaines de milliers de dollars pour la famille de l’assaillant.

Douleurs en hausse

Malgré la diversité de l’Église, ses fondements institutionnels restent solidement ancrés aux États-Unis. Les instances dirigeantes sont encore composées presque exclusivement d’hommes blancs, dont la plupart sont nés aux États-Unis.

À mesure que l’Église continue de croître, des questions se posent quant à l’adéquation des normes d’une Église basée dans l’Utah avec les réalités des membres à Manille, Mexico, Bangalore ou Berlin. Quelle place reste-t-il, même dans les congrégations américaines, pour les expressions culturelles locales de la foi ?**

Les mormons latino-américains et les membres d’Amérique latine, par exemple, ont dû faire face à une opposition à l’égard de traditions culturelles considérées comme « non mormones », telles que la construction d’autels et les offrandes lors du Dia de los Muertos. En 2021, l’Église SDJ a lancé une campagne en espagnol utilisant des images du Jour des morts afin de susciter l’intérêt des Latino-Américains. De nombreux membres se sont réjouis de cette représentation. Pourtant, certaines femmes avec lesquelles j’ai discuté ont déclaré que l’accent mis sur la blancheur et le nationalisme américain, ainsi que la rhétorique anti-immigrés qu’elles avaient entendue de la part d’autres membres, les dissuadait de célébrer pleinement leur culture.

Même les détails esthétiques, comme les styles musicaux, reflètent souvent un modèle typiquement américain. Le recueil de cantiques standardisé, par exemple, contient des chants patriotiques comme « America the Beautiful ». Cette importance accordée à la culture américaine peut sembler particulièrement déplacée dans les pays où le taux d’adhésion est élevé et qui ont connu des conflits avec l’armée américaine ou politique.

Les attentes en matière d’habillement et d’apparence physique ont également soulevé des questions sur la représentation, l’appartenance et l’autorité. Ce n’est qu’en 2024, par exemple, que l’Église a proposé à ses membres vivant dans des régions humides des versions sans manches des vêtements sacrés que les mormons portent sous leurs vêtements pour rappeler leur foi.

Historiquement, l’Église considérait les tatouages comme tabous – une violation du caractère sacré du corps. De nombreuses régions du monde ont des traditions sacrées de tatouage vieilles de plusieurs milliers d’années, notamment l’Océanie, qui compte un taux élevé d’adhérents à l’Église.

Changement à venir ?

Parmi les nombreux défis qui l’attendent, le prochain président de l’Église SDJ devra trouver comment diriger une Église mondiale depuis son siège américain, une Église qui continue d’être mal comprise et victime de stéréotypes, parfois au point d’en arriver à des actes de violence.

Le nombre de mormons continue d’augmenter dans de nombreuses régions du monde, mais cette croissance s’accompagne d’un besoin accru de prise en compte des différentes sensibilités culturelles. L’Église, qui a toujours été très uniforme dans ses efforts de standardisation de l’histoire, de l’art et des enseignements des mormons, a de plus en plus de mal à maintenir cette uniformité lorsque les congrégations s’étendent sur des dizaines de pays, de langues, de coutumes et d’histoires.

Organiser l’Église SDJ comme une entreprise, avec un processus décisionnel descendant, peut également rendre difficile le traitement des histoires raciales douloureuses et des besoins des groupes marginalisés, tels que les membres LGBTQ+.

La transition au niveau de la direction offre une occasion non seulement à l’Église, mais aussi au grand public, de mieux comprendre les multiples facettes ainsi que la dimension mondiale de la vie des « saints des derniers jours » aujourd’hui.

Brittany Romanello ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

22.10.2025 à 17:54

L’économie et l’innovation, « talon d’Achille » de l’Union européenne ?

Kambiz Zare, Professor of International Business and Geostrategy, Kedge Business School

Texte intégral (1861 mots)

La réussite économique de l’Union européenne a longtemps été le moteur de son influence mondiale. Aujourd’hui, les limites de sa compétitivité apparaissent et, avec elles, la fragilité de son modèle face aux nouvelles rivalités de puissance.

Non seulement en théorie, mais aussi en pratique, le commerce mondial demeure un moteur essentiel de la croissance et de la réduction de la pauvreté. Aucun pays n’a jamais atteint une prospérité durable sans ouverture au commerce et à l’investissement. Après l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Gatt) de 1947, les échanges commerciaux mondiaux ont été multipliés par 43 fois depuis 1950, et leur valeur a été multipliée par 382 depuis cette date.

Aujourd’hui, parmi les grands blocs, l’Union européenne occupe une place centrale. Elle pèse 14 % du commerce international et constitue la troisième puissance économique mondiale. Les États-Unis dominent l’accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) tandis que les pays asiatiques renforcent leurs liens à travers le Partenariat économique régional global (RCEP) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). L’UE demeure donc un pilier de stabilité, d’influence réglementaire et de croissance durable dans un monde commercial de plus en plus multipolaire. Cependant, cette position dominante dissimule des fragilités structurelles de plus en plus préoccupantes.

Quand l’Est avance, l’Ouest s’essouffle

Entre 2011 et 2024, le PIB de l’UE est passé d’environ 13 000 à près de 18 000 milliards d’euros. Après une forte contraction en 2020, liée à la pandémie de Covid-19, l’économie européenne a rapidement rebondi, retrouvant et dépassant son niveau d’avant-crise dès 2021. Toutefois, la croissance ralentit depuis, en particulier en Europe occidentale, tandis que les modestes progrès de l’UE proviennent surtout du rattrapage effectué par les pays d’Europe de l’Est.

En 2026, la croissance moyenne du PIB dans l’UE devrait atteindre 1,5 %, mais les pays d’Europe de l’Est affichent des performances nettement supérieures. La Lituanie (3,1 %), la Pologne (3,0 %), la Croatie (2,9 %), la Hongrie (2,5 %), la Slovénie (2,4 %) et la Roumanie (2,2 %) figurent parmi les plus dynamiques, soutenant la croissance globale de l’UE. À l’inverse, les grandes économies d’Europe occidentale comme la France (1,3 %), l’Allemagne (1,1 %), la Belgique (0,9 %) et l’Italie (0,9 %) restent en bas du classement, confirmant le contraste persistant entre l’Est en expansion et l’Ouest en stagnation.

La croissance demeure globalement faible, reflétant des défis structurels tels que la faiblesse de la productivité, le retard en matière d’innovation et la perte de compétitivité face aux autres grandes économies mondiales. L’Europe peine toujours à faire émerger des géants technologiques à l’échelle mondiale.

Les études montrent que l’innovation et, plus particulièrement aujourd’hui, l’intelligence artificielle stimule significativement la croissance du PIB en améliorant la productivité et en favorisant la création de nouveaux secteurs économiques.

En 2024, le classement mondial de l’innovation montre une nette avance des pays non membres de l’UE. La Suisse (67,5), les États-Unis (62,4) et Singapour (61,2) dominent le classement en termes d’Indice mondial de l’innovation (Global Innovation Index, établi par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), devant le Royaume-Uni (61,0) et la Corée du Sud (60,9). Côté européen, la Suède (64,5) reste la première de l’Union, suivie par la Finlande (59,4), les Pays-Bas (58,8) et l’Allemagne (58,1), qui conservent de bonnes performances en matière de recherche et d’innovation. Toutefois, aucun pays de l’UE ne figure parmi les tout premiers mondiaux, ce qui vient confirrmer le retard de l’Europe dans la transformation technologique face aux leaders mondiaux de l’innovation.

L’innovation constitue le fondement de la croissance du PIB à long terme, mais seulement si les économies parviennent à transformer le savoir en valeur commercialisable. Les pays qui associent des systèmes de recherche performants à des environnements économiques agiles (comme la Suisse ou les États-Unis) obtiennent à la fois de hauts niveaux d’innovation et une croissance du PIB soutenue – tandis que ceux qui innovent sans réussir à industrialiser ou commercialiser à grande échelle ces innovations risquent la stagnation malgré leur excellence scientifique.

Un budget européen largement insuffisant face aux besoins d’investissement

Certains pays membres de l’UE ont enfreint le Pacte de stabilité et de croissance, affichant des déficits et des dettes publiques élevés, ce qui fragilise la capacité de l’Europe à financer ses nouvelles priorités. La Grèce (158,2 % du PIB), l’Italie (136,3 %) et la France (113,8 %) présentent les niveaux d’endettement les plus élevés, tandis que l’Allemagne (62,4 %), la Pologne (53,5 %) et les Pays-Bas (42,2 %) restent plus modérés, confirmant ainsi un net clivage nord-sud en matière de discipline budgétaire.

Le budget européen, limité malgré l’élargissement de ses compétences et de ses membres, freine toute action véritablement efficace. Les gouvernements nationaux demeurant les principaux contributeurs, la solidarité européenne et les investissements à long terme dans des domaines stratégiques tels que la recherche, l’énergie et la défense s’en trouvent restreints.

À titre d’illustration, le programme NextGenerationEU (2020–2027) consacre la majeure partie de ses financements au Mécanisme pour la reprise et la résilience, avec 385,8 milliards d’euros de prêts et 338 milliards d’euros de subventions, ce qui en a fait le principal levier de l’Union pour soutenir la reprise post-pandémique et les réformes structurelles. Les autres programmes reçoivent des montants bien moindres : React-EU (50,6 milliards d’euros) soutient la reprise régionale, le Fonds pour une transition juste (10,9 milliards d’euros) accompagne la sortie des énergies fossiles, tandis que le Fonds de développement rural (8,1 milliards d’euros), InvestEU (6,1 milliards d’euros) et Horizon Europe (5,4 milliards d’euros) favorisent l’innovation, l’investissement et la durabilité. Enfin, RescEU (2 milliards d’euros) renforce la capacité européenne de réponse aux crises.

On le voit : bien que la priorité de l’UE demeure la relance économique, les moyens réellement consacrés à l’innovation et à la transformation structurelle restent limités. Certes, des programmes tels qu’Horizon Europe, InvestEU ou certains volets du mécanisme pour la reprise et la résilience soutiennent la recherche, la digitalisation et les technologies vertes – des leviers essentiels de compétitivité –, mais les montants alloués demeurent très en deçà des besoins.

Cette faiblesse budgétaire se confirme avec la proposition de la Commission européenne d’augmenter le budget de l’UE pour 2028-2034 de 1,1 % à seulement 1,26 % du revenu national brut, une progression jugée insuffisante au regard du déficit d’investissement estimé entre 4 et 5 % du PIB par le rapport Draghi (2024). L’augmentation proposée, de 0,15 %, apparaît d’autant plus dérisoire que la majorité des fonds sera absorbée par le remboursement de la dette post-pandémie, laissant peu de marge pour renforcer les capacités d’innovation et de compétitivité de l’Europe.

Les déséquilibres économiques et démographiques de l’UE

Les vulnérabilités économiques de l’UE découlent de l’élargissement des inégalités, du ralentissement de la convergence entre États membres et de déséquilibres structurels persistants. Les transformations technologiques rapides et l’automatisation accentuent l’incertitude autour de la productivité et de l’emploi, tandis que le vieillissement démographique met sous pression les systèmes de retraite et les finances publiques.

La dépendance de l’UE à l’égard des technologies, des infrastructures de paiement et des sources d’énergie étrangères accroît sa vulnérabilité face aux chocs extérieurs et fragilise sa souveraineté économique. Ces facteurs combinés révèlent une architecture économique assez friable, nécessitant une intégration plus poussée, des investissements stratégiques et des réformes structurelles pour garantir une croissance durable et une stabilité à long terme.

De l’économie à la géopolitique : l’Europe à la croisée des puissances

Aujourd’hui, la véritable source du pouvoir n’est plus seulement militaire ou politique, mais avant tout économique. La capacité d’un acteur international à influencer le système mondial dépend de sa force de production, de son innovation et de sa capacité à créer de la richesse durable.

Dans ce contexte, si l’UE, en tant que bloc, n’est pas en mesure de renforcer sa base industrielle, d’investir dans la recherche et de stimuler la croissance, elle risque de perdre progressivement son poids géopolitique. La puissance économique conditionne désormais la souveraineté stratégique : sans une économie compétitive, il devient difficile de peser dans les négociations internationales, de financer la défense commune, la transition verte ou encore la transformation numérique.

Consolider la puissance économique du continent – par des politiques d’investissement coordonnées, une union des marchés de capitaux et une stratégie industrielle ambitieuse – est donc essentiel pour préserver sa stabilité, sa souveraineté et son rôle dans l’équilibre géopolitique mondial. Si ces vulnérabilités persistent, l’Europe pourrait devenir un espace soumis à l’influence extérieure plutôt qu’un acteur exerçant sa propre influence…

Kambiz Zare ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr