23.02.2026 à 17:18

Municipales 2026 : comprendre la gratuité des transports en graphiques

Félicien Boiron, Doctorant en science politique (LAET-ENTPE), ENTPE; Université Lumière Lyon 2

Texte intégral (2091 mots)

Dunkerque, Montpellier, Calais, Nantes… toutes ces villes ont mis en place la gratuité totale des transports en commun. Promue par certains candidats, conspuée par d’autres, cette mesure devient un élément central des campagnes électorales municipales de 2026. Mais qu’en disent les experts ? Quels sont ses effets bénéfiques et pernicieux ? Décryptage en graphique et en données.

La gratuité des transports en commun, rarement débattue aux élections municipales de 2014 et encore relativement discrète en 2020, se trouve désormais au cœur des campagnes municipales de 2026. Mobiliser une forme de gratuité semble être devenu un passage obligé des débats locaux.

À Lyon (Rhône), après avoir mis en place la gratuité pour les moins de 10 ans, le président de la Métropole Bruno Bernard (Les Écologistes) fait campagne en mobilisant la gratuité des enfants abonnés TCL. De son côté Jean-Michel Aulas (LR, Ensemble) propose une gratuité pour les personnes gagnant moins de 2 500 euros.

Des débats similaires s’ouvrent dans des villes de tailles et de contexte variés comme Angers (Maine-et-Loire), Dijon (Côte-d’Or), Marseille (Bouches-du-Rhône), Paris.

Gratuité totale des transports

Alors même que les transports en commun relèvent le plus souvent de la compétence des intercommunalités, les décisions de gratuité sont prises par une large diversité de collectivités locales, parfois au titre d’autres compétences.

La gratuité est longtemps restée cantonnée à des territoires de petites tailles, avec des transports en commun peu utilisés et de faibles recettes de billetique. À présent, elle s’invite dans des territoires pluriels. Si elle reste principalement mise en œuvre à l’échelle territoriale des villes, elle se développe au sein de communautés urbaines, comme Poher Communauté en Bretagne, ou par les syndicats de transport comme dans le Douaisis, dans le nord de la France.

Après les records de mise en place de cette mesure dans les villes d’Aubagne (100 000 habitants, Bouches-du-Rhône) en 2009, puis de Dunkerque (200 000 habitants, Nord) en 2018, Montpellier (Hérault) a fait franchir un nouveau seuil à la gratuité à partir de 2021 en instaurant la mesure pour ses habitants sur un réseau comprenant plusieurs lignes de trams. Pour sa part, depuis janvier 2026, le syndicat de transports de l’Artois, dans le Nord, est devenu le plus grand territoire français aux transports totalement gratuits avec 650 000 habitants pouvant bénéficier d’une telle mesure.

Si certains partis ont fait de la gratuité des transports un élément fréquent dans leur programme comme le Parti communiste français (PCF), ou plus récemment La France insoumise (LFI), la gratuité n’est pas réservée aux politiques de gauche. Elle est mise en œuvre aussi bien par la droite, comme à Calais (Pas-de-Calais) ou à Châteauroux (Indre), que par la gauche, comme à Morlaix (Finistère) ou Libourne (Gironde). La mesure résiste aux alternances politiques, en étant rarement remise en question.

Report modal de la marche vers les transports en commun

Depuis plusieurs années, les rapports et positions sur la gratuité des transports en commun font légion. Alors que, jusque dans les années 2010, la mesure était peu étudiée, essentiellement par les services du ministère de l’environnement, de nombreuses évaluations se sont développées. Des études ont été commandées par la Ville de Paris, par l’Île-de-France Mobilités ou encore par le syndicat de transports lyonnais (Sytral).

Dans ces études, la gratuité des transports en commun est largement évaluée selon ses effets sur la répartition modale, comprise comme le pourcentage d’utilisation des différents modes de transports. La gratuité est jugée bonne si elle permet un bon report modal, c’est-à-dire d’un mode polluant vers un mode moins polluant – de la voiture au vélo, par exemple. Les rapports concluent que la gratuité est inefficace, puisqu’elle engendrerait un report modal, essentiellement depuis la marche et le vélo vers les transports en commun. Même la Cour des comptes a récemment pointé cette inefficacité à produire un bon report modal.

À lire aussi : Gratuité des transports : comprendre un débat aux multiples enjeux

Ce constat d’inefficacité est alors largement relayé au-delà de la sphère experte, notamment par des acteurs institutionnels et des groupes d’intérêts du transport, qui s’appuient sur ces évaluations pour structurer leur opposition à la gratuité. Les groupes d’intérêts du transport, comme le GART, qui regroupe les collectivités, ou l’UTPF, qui regroupe les entreprises de transport, s’appuient sur ces constats pour s’opposer à la mesure. Les groupes d’intérêts du transport mobilisent ces expertises pour s’opposer assez unanimement à la gratuité. La FNAUT qui représente les usagers et usagères des transports défend que « la gratuité totale, isolée de toute autre mesure, ne favorise pas un report modal ».

Politique publique de mobilité

Si la gratuité des transports est fréquemment étudiée comme une politique publique de mobilité, les élus qui la mobilisent le font au nom d’une grande variété d’objectifs. Nombreux sont les motifs évoqués pour défendre la gratuité, tels que réduction de la pollution de l’air, attractivité territoriale et des commerces, protection du pouvoir d’achat, etc.

À Aubagne, c’est la recherche de liberté et d’accessibilité sociale accrue aux transports qui sont mises en avant. À Dunkerque, on y voit un instrument d’aménagement urbain pour redynamiser le centre-ville. À Montpellier, la mesure est présentée comme un instrument de gouvernance territoriale, pour améliorer le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires. À Calais, on souhaite répondre au mouvement des gilets jaunes et au coût des déplacements. À Nantes (Loire-Atlantique), la gratuité le week-end est associée à des objectifs sociaux et de réduction de l’autosolisme.

Une grande partie des effets prétendus à la gratuité des transports échappe à l’évaluation. Les effets sociaux de la mesure, notamment sur l’isolement de certaines populations, sur la facilité d’accès au transport, ont été encore peu étudiés. Même lorsque l’Observatoire des villes du transport gratuit s’intéresse aux conséquences sur les automobilistes ou sur les jeunes, ce sont essentiellement leurs chiffres sur le report modal qui sont repris dans les débats.

Financer les transports

En France, les transports en commun sont financés par trois sources principales :

le versement mobilité, impôt sur la masse salariale, payée par les entreprises, administrations et associations ;

les recettes tarifaires, payées par les usagers et usagères ;

les subventions des collectivités locales.

Les proportions de ces trois sources varient en fonction des territoires, mais le versement mobilité est souvent la source principale du financement. Les territoires denses et au réseau de transport bien structuré présentent en général des recettes tarifaires plus élevées. Aussi, si la gratuité totale des transports en commun supprime des coûts liés à la billetique (distributeurs automatiques de titres, valideurs, logiciels, application, contrôleurs, etc.), dans les grands réseaux, ces coûts sont généralement plus faibles que ce que rapportent les recettes commerciales.

Une politique totem

Si l’opposition à la gratuité totale des transports en commun est si forte, c’est que, pour beaucoup, la mesure dévaloriserait le transport. « Aucun service n’est réellement gratuit », « la gratuité n’existe pas » sont autant d’expressions révélant une valorisation d’un service par son prix.

Parler de gratuité des transports en commun est révélateur du caractère anormal de la mesure. Parlons-nous ainsi de « gratuité de la police » ? Dans un secteur plus proche, nous ne parlons pas non plus de gratuité des routes, alors que celles-ci sont très largement gratuites et que leur coût est largement supporté par les contribuables plutôt que les usagers et usagères. Comme pour les transports en commun, beaucoup d’économistes défendent pourtant une tarification de la route.

La gratuité des transports est une politique totem. Souvent intégrée à des projets de mobilités, l’intégralité des effets de la mesure demeure encore largement inconnue, tant les sens associés à la mesure sont divers. Les débats sur la gratuité des transports interrogent ainsi la légitimité d’un financement collectif renforcé des mobilités, mais aussi les cadres d’expertise à partir desquels les politiques publiques sont évaluées et jugées.

La thèse de Félicien Boiron est financée par le ministère de la Transition écologique.

23.02.2026 à 17:17

Moins de déchets mais un tri encore imparfait : plongée dans les poubelles des Français

Romuald Caumont, Chef du service Coordination, évaluation et valorisation à la direction économie circulaire l’Ademe, Ademe (Agence de la transition écologique)

Texte intégral (1610 mots)

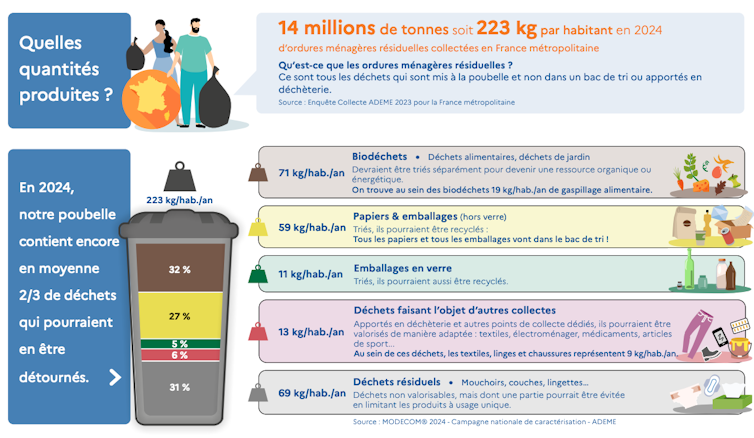

Que contiennent vraiment nos poubelles et comment leur composition a-t-elle évolué au cours des dernières années ? Une vaste étude de l’Ademe révèle les progrès du tri en France : la poubelle grise s’allège et les nouvelles filières de collecte s’inscrivent peu à peu dans les habitudes. Pourtant, un peu moins de 70 % du contenu de nos poubelles grises ne devrait pas s’y trouver : des axes de progression restent donc à développer.

Nos déchets constituent, sans doute, l’objet le plus tangible qui nous lie aux enjeux écologiques. Nous utilisons une poubelle plusieurs fois par jour et c’est, pour beaucoup d’entre nous, le premier sujet par lequel nous avons été sensibilisés à l’environnement. Au cours des dernières décennies, le tri et ses évolutions se sont peu à peu inscrits dans nos habitudes, même s’il reste une marge de progression pour qu’il soit parfaitement mis en œuvre.

Afin de comprendre comment la composition des déchets a évolué dans le temps, l’Agence de la transition écologique (Ademe) a fait l’exercice de se plonger dans le contenu de nos poubelles. L’enjeu était de connaître leur composition détaillée dans un certain nombre de communes, selon des protocoles et des plans d’échantillonnage bien précis afin de s’assurer que ces chiffres soient représentatifs. Ces résultats, publiés fin 2025, ont porté sur les chiffres de 2024.

De telles études avaient déjà été menées par le passé : en 1993, en 2007 puis en 2017. L’objectif, désormais, est d’annualiser cette enquête afin de mieux évaluer l’efficacité des politiques publiques de gestion des déchets. Une démarche qui permet d’identifier les gisements de déchets d’emballages plastiques, autrement dit les potentiels de valorisation à développer. En se penchant sur chaque type de déchets, ce premier travail livre déjà un certain nombre d’enseignements.

La poubelle grise au régime : 44 % moins lourde qu’il y a trente ans

Débutons par la fameuse poubelle grise vouée aux ordures ménagères résiduelles. Entre 1993 et 2024, son poids moyen a diminué de 44 %, passant de 396 kg à 223 kg par habitant. Un résultat encourageant, qui s’explique en partie par l’accroissement au cours de cette période de la mise en place du tri, qui n’était pas généralisé il y a trente ans.

Depuis 2017 en particulier, des progrès notables ont eu lieu : 30 kg en moins, là aussi, sans doute, grâce à l’amélioration du tri à la source et la mise en place de la collecte des biodéchets, qui ont chuté de 10 % sur cette période dans les poubelles grises.

Ce bilan appelle toutefois quelques nuances. Certes, le poids de nos poubelles grises diminue, mais, aujourd’hui encore, 69 % des déchets présents dans les poubelles grises ne devraient pas s’y trouver. Une proportion qui n’évolue pas. Leur composition se répartit comme suit :

un tiers correspond à des biodéchets ;

près d’un autre tiers, à des emballages et des papiers destinés à la poubelle jaune ;

5 %, à du verre ;

et 6 %, à des déchets qui devraient faire l’objet d’autres collectes, en particulier textiles et électroniques.

Par ailleurs, si la part des biodéchets et certains emballages et papiers recyclables ont diminué (respectivement, de 10 et 17 % en moins), la quantité de textiles sanitaires (couches, lingettes, essuie-tout, etc.), en revanche, connaît une forte hausse.

À lire aussi : L’histoire peu connue du compost en France : de la chasse à l’engrais à la chasse au déchet

Dans les poubelles jaunes : moins de papiers mais plus d’erreurs

Du côté des déchets de la poubelle jaune, vouée aux emballages et au papier, la tendance est inverse. Leur poids, qui s’élève aujourd’hui à 52,8 kg par an et par habitant, a légèrement augmenté. Ils représentaient 49,4 kg en 2017, contre 45,8 en 2007. Cette hausse de 15 % en plus de quinze ans est logique, le tri étant depuis entré dans les mœurs et ses consignes ayant été élargies. Ce chiffre est une bonne nouvelle : les Français trient davantage.

Toutefois, on observe en même temps une augmentation des erreurs de tri, avec une part de déchets non conformes en progression depuis 2017. Ainsi, en 2024, ces erreurs concernent 19 % des déchets qui se retrouvent dans les bacs jaunes, contre 12,4 % en 2017. Dans la grande majorité, elles concernent des déchets résiduels qui devraient être dans la poubelle grise.

On y observe par ailleurs une forte diminution des papiers entre 2017 et 2024, probablement liée à la numérisation des usages, et au contraire une hausse des cartons – sans doute causée par la progression des livraisons du fait du commerce en ligne – et des emballages plastiques. Cela se rattache à l’extension des consignes de tri en 2023 à l’ensemble des emballages plastiques, qui semble produire des effets.

Une appropriation progressive du tri des biodéchets

Depuis la généralisation du tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024, les collectivités territoriales se sont massivement mobilisées. Aujourd’hui, la quasi-totalité d’entre elles propose une solution de proximité (compostage individuel ou partagé) tandis qu’environ 30 % ont également déployé un service de collecte spécifique.

En moyenne, 13 % des déchets déposés dans les bacs de biodéchets sont des erreurs de tri. Le contenu de ces bacs se compose majoritairement de biodéchets alimentaires (69 %), dont 12,5 % relèvent encore du gaspillage alimentaire, et de déchets verts (5,5 %).

Le bilan est donc plutôt positif. Des disparités territoriales subsistent toutefois, notamment entre les collectivités ayant installé une collecte séparée et celles qui privilégient uniquement des solutions de compostage de proximité. Les études annuelles permettront de voir à quelle vitesse la pratique se généralise, à la fois par la mise en place de solutions par les communes et l’appropriation par les citoyens.

Un dernier aspect pointé par l’étude concerne les déchetteries, où la composition des bennes de tout-venant présente une grande diversité, avec 75 % de déchets qui devraient être traités en amont par une filière responsabilité élargie du producteur, dite filière REP, particulière – notamment pour les produits de matériaux de construction du bâtiment, qui occupent un quart des bennes. Cela témoigne d’une forte marge de manœuvre existante sur la structuration des filières REP, et sans doute d’une amélioration de l’information vis-à-vis des usagers.

De manière générale, l’étude menée ici se concentre sur une caractérisation des déchets ménagers et apporte des résultats encourageants sur l’impact des politiques publiques. Elle mériterait toutefois d’être complétée par une approche comportementale auprès des ménages afin de mieux comprendre les freins et les obstacles qui expliquent, notamment, que 69 % du contenu des poubelles grises n’y ait pas sa place.

Romuald Caumont ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 17:14

« Nudges », sciences comportementales… Faut-il en finir avec les incitations à mieux gérer nos déchets ?

Service Environnement, The Conversation France

Texte intégral (697 mots)

Pour réduire la quantité de déchets, les politiques publiques misent de plus en plus sur les sciences comportementales, par exemple les « nudges ». Au risque d’invisibiliser les déterminants matériels, sociaux et politiques de la production des déchets.

Depuis une dizaine d’années, les collectivités territoriales, les agences nationales et une partie du secteur privé se sont engouffrés dans l’application des sciences comportementales à la réduction des déchets. L’idée ? Si les individus trient mal, les jettent au mauvais endroit ou en produisent trop, c’est qu’ils manquent d’information et de motivation. Il suffirait de mener des campagnes bien ciblées pour les rendre plus vertueux.

Ce récit est séduisant, car il permet d’agir vite, à moindre coût et sans remettre en cause les logiques structurelles qui génèrent les déchets. Il est pourtant réducteur, dans la mesure où il méconnaît les rapports sociaux et les inégalités. Il ramène la question politique des déchets à l’échelle individuelle : les habitants sont vus comme des acteurs indisciplinés mais rationnalisables à coup de micro-incitations.

Logique de salubrité contre récupération informelle

Sur le terrain, mes observations ethnographiques montrent que ce sujet est davantage structuré par des dispositifs sociotechniques, économiques, et organisationnels que par les intentions individuelles. Dans de nombreux quartiers, le tri est entravé par des infrastructures inadaptées : par exemple, vide-ordures encore en usage qui empêchent toute séparation des flux à la source, bacs trop éloignés ou difficilement d’accès…

Dans les quartiers populaires, des pratiques de circulation d’objets – don, récupération informelle… – se trouvent également placées sous un régime de suspicions et de sanctions. Les acteurs institutionnels chargés de la gestion des déchets valorisent avant tout une logique de salubrité et se concentrent sur l’entretien visuel de la voie publique. Le déchet y est traité comme un rebut dont il faut se débarrasser au plus vite, et non comme une ressource susceptible d’être valorisée.

Les déchets deviennent alors des marqueurs sociaux. Ils servent à requalifier des groupes, à leur attribuer des comportements naturalisés, à désigner des « responsabilités » qui coïncident souvent avec des groupes ethno-sociaux déjà stigmatisés. Les plus précaires sont ainsi les premiers visés par les dispositifs correctifs.

Un cadrage qui élude des problèmes réels

Dans ce contexte, le recours aux sciences comportementales détourne l’attention des problèmes concrets qui structurent la gestion des déchets au quotidien : infrastructures défaillantes ou mal pensées, conditions de travail éprouvantes (par exemple pour les éboueurs ou les gardiens d’immeubles), conflits entre acteurs (par exemple, entre bailleurs, métropole, prestataires…). Au lieu de rendre ces dysfonctionnements visibles, l’analyse se concentre sur le dernier maillon de la chaîne : l’habitant.

Au-delà de l’argument du coût, les institutions plébiscitent cette approche car elle évite de rouvrir le dossier, plus conflictuel, de la réduction à la source (régulation de la production par exemple) ou de la reconfiguration des infrastructures. Elle s’accorde enfin avec une conception néolibérale de l’action publique où chacun est sommé d’être responsable de son empreinte. Or, si les sciences comportementales peuvent livrer des outils ponctuels, elles ne constituent ni une théorie sociale ni une politique publique durable.

Service Environnement ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

21.02.2026 à 16:28

Salon de l’agriculture : les Amap redonnent le pouvoir aux agriculteurs et agricultrices

Pascale Bueno Merino, Directrice de la Recherche, Enseignant-Chercheur en Management Stratégique, Pôle Léonard de Vinci

Hamdi Hamza, Docteur en sciences de gestion, Université Le Havre Normandie

Samuel Grandval, Professeur des Universités en sciences de gestion, Université Le Havre Normandie

Sonia Aissaoui, Maître de Conférences en Sciences de Gestion, Université de Caen Normandie

Texte intégral (1715 mots)

À l’occasion du Salon international de l’agriculture de Paris, une étude met en lumière le double bénéfice des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, dites Amap : renforcer l’autonomie des agriculteurs et permettre aux bénévoles d’être des entrepreneurs… collectivement.

L’importance des échanges citoyens pour mettre en œuvre une agriculture durable est au cœur du programme de conférences du Salon international de l’agriculture. Les interrogations sur le « comment mieux manger ? » ou sur le « comment produire autrement ? » continuent de retenir l’attention.

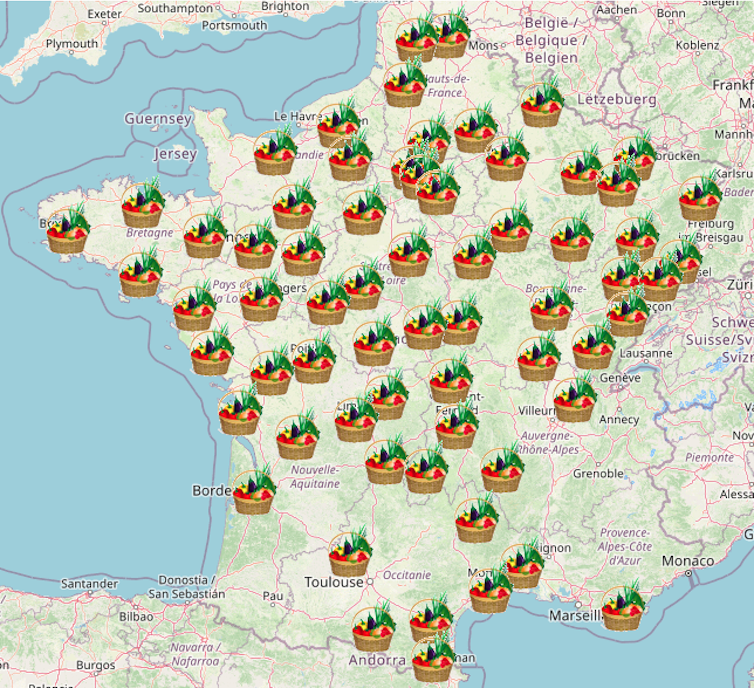

Une des solutions à ces questionnements : l’entrepreneuriat collectif à travers les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap). La finalité de l’Amap est la distribution hebdomadaire de paniers de produits agricoles frais, sous réserve d’un pré-paiement de la production par les membres adhérents. La coopération amapienne se matérialise par un engagement contractualisé de consommateurs bénévoles dans l’activité de production et de vente directe de produits alimentaires locaux. Elle repose sur le désir des membres d’interagir et de servir leur collectif.

En 2022, 375 Amap sont recensées rien qu’en Île-de-France, soit plus de 21 000 familles de bénévoles en partenariat avec environ 400 fermes.

Nos derniers résultats de recherche, issus d’entretiens, soulignent que cette collaboration augmente la capacité d’action et d’autonomisation de l’entrepreneur agricole. Elle confère au producteur agricole une aptitude à être maître de ses choix telle que définie dans la Charte initiale des Amap instaurée en 2003, puis révisée en 2024. Les Amap font émerger un environnement « capacitant » – qui permet la création ou le développement de capacités –, fondé sur la mise en place d’une communauté et l’apport de ressources et compétences externes.

Quatre principes de l’Amap

Les modalités de distribution, ainsi que les prix, sont fixés conjointement entre l’entrepreneur agricole et les adhérents ;

Le pré-paiement des paniers par les adhérents permet à l’entrepreneur agricole d’anticiper les quantités à distribuer et de sécuriser son revenu, notamment en cas d’insuffisance de la production ;

Les consommateurs amapiens participent à la vie de l’exploitation (distribution des paniers, centralisation de l’information, aide apportée à l’agriculteur sur son exploitation, etc.) ;

En contrepartie, l’agriculteur s’engage à produire des aliments selon des méthodes respectueuses de l’agro-écologie et à participer à la gestion de l’Amap.

Ces principes sont rédigés dans la charte des Amap.

Co-production, co-gestion et réciprocité apprenante

La participation bénévole des consommateurs amapiens aux activités des agriculteurs, entrepreneurs, engendre une relation de travail atypique. Celle-ci repose non pas sur une relation salariée avec lien de subordination, mais sur une relation horizontale basée sur un système de co-production, de co-gestion et de réciprocité apprenante.

Ces principes sont illustrés par des témoignages de membres adhérents d’Amap :

- Sur le principe de co-production :

« Avec Marianne (la productrice), il y avait le chantier patates en septembre et puis elle avait demandé aussi pour planter des haies », témoigne une présidente d’Amap interviewée.

- Sur le principe de co-gestion de l’Amap :

« On a une assemblée générale par an de l’Amap […] pour remettre à plat, voir si on change les prix des paniers, voir s’il y a des gens qui ont des choses à dire, qui ont des choses à mettre au point », rappelle un consommateur adhérent interrogé.

- Sur le principe de réciprocité apprenante :

Ce dernier se matérialise par l’identification pour l’entrepreneur agricole des besoins des consommateurs d’une part, et la sensibilisation des consommateurs aux pratiques et difficultés de l’exploitant agricole d’autre part.

« Il y a Alain, le maraîcher, il est toujours là. Il nous présente son activité, il fait un retour sur ce qui s’est bien passé, ce qui s’est moins bien passé l’année passée, ce qu’il prévoit des fois comme nouvelle culture et répond aux questions. » (Président d’Amap.)

À lire aussi : L’Île-de-France pourrait-elle être autonome sur le plan alimentaire ?

En résumé, les consommateurs bénévoles deviennent acteurs du fonctionnement de l’Amap en tant que membres volontaires indépendants. Rappelons que les actes de volontariat s’exercent, selon le chercheur Léon Lemercier :

- en toute liberté (c’est un choix personnel) ;

- dans une structure ;

- pour autrui ou la collectivité ;

- gratuitement ;

- sans contrainte ;

- pour exécuter des tâches.

Militantisme et entrepreneuriat

La coopération amapienne permet d’entreprendre ensemble en partageant les risques financiers liés aux aléas de la production agricole. Elle fait émerger des liens de solidarité au sein d’un territoire et co-crée de la valeur sociale, comme l’explicite précisément un président d’Amap :

« Au-delà de la distribution des paniers, c’est aussi un engagement citoyen. C’est-à-dire qu’on veut aussi développer le mouvement des Amap. On est militant. »

Cette approche entrepreneuriale et altruiste de la relation de travail atypique renouvelle la littérature académique dédiée à son analyse, comme celle de la situation de vulnérabilité du travailleur – emploi temporaire, travail à temps partiel, relation de travail déguisée, etc.

Cette relation de travail non salarié s’inscrit dans le cadre d’un projet entrepreneurial collectif, caractérisé par l’union de compétences complémentaires au sein de l’Amap. Dans ce cas précis, l’agrégation de multiples contributions bénévoles, bien que temporaires et à temps partiel, peut concourir au développement d’une exploitation agricole.

Les bénévoles apportent des ressources spécifiques liées à leur propre parcours de vie : compétences professionnelles, disponibilité temporelle, ou encore expérience organisationnelle qui structurent les Amap.

« Je dirais que le problème de la gestion, on l’a résolu avec nos outils, c’est-à-dire qu’on a eu la chance pendant quelques années d’avoir pas mal de développeurs informatiques dans nos adhérents », déclare un président d’Amap interrogé.

La relation de travail amapienne se situe par conséquent entre bénévolat et professionnalisation puisque les consommateurs vont soutenir l’entrepreneur agricole de l’amont à l’aval de la chaîne de valeur de son activité : de fonctions principales (production, marketing, logistique et distribution) à des fonctions support (ressources humaines, système d’information et administration).

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

21.02.2026 à 09:17

Élevage d’insectes : s’inspirer des autres filières animales pour produire à grande échelle de façon durable

Caroline Wybraniec, Chercheuse post-doctorale, Université de Tours

Bertrand Méda, Ingénieur de Recherche, Inrae

Christophe Bressac, Chercheur, Université de Tours

Elisabeth Herniou, Directrice de Recherhce, Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Université de Tours

Matthis Gouin, Doctorant en biologie et virologie, Université de Tours

Texte intégral (3199 mots)

L’entomoculture est souvent présentée comme une alternative prometteuse face aux défis et aux limites des modes de production agricoles et alimentaires traditionnels. Quels enjeux cette filière émergente va-t-elle devoir relever pour continuer à se développer ? Il paraît crucial de s’inspirer de l’élevage traditionnel – qui s’appuie notamment sur des normes précises.

La start-up Ÿnsect a fait les gros titres de la presse ces dernières semaines suite à sa faillite. Certains dénoncent un « fiasco » ou interrogent sur la durabilité de l’élevage d’insectes à large échelle.

La critique est aisée, l’art est difficile. L’échec d’une initiative ne doit pas conduire à abandonner cette nouvelle façon de produire, en France, des ressources de grande qualité. Innovafeed, par exemple, redonne espoir à toute la filière grâce à ses récents succès commerciaux. Des entreprises comme Koppert et Biobest commercialisent également depuis des années des insectes auxiliaires pour la protection des cultures et la pollinisation.

Pour rappel, l’entomoculture consiste à élever des insectes en milieu contrôlé pour produire des protéines (alimentation animale ou humaine), des sous-produits (soie, colorants naturels, engrais) ou des insectes vivants (pour le biocontrôle en agriculture). Sur le plan environnemental, certains insectes peuvent également participer à l’économie circulaire. En effet, ils permettent de valoriser des coproduits de l’industrie agroalimentaire ou des déchets organiques. En agriculture, la protection des cultures par les insectes auxiliaires permet dans certains cas de remplacer les pesticides chimiques. En cela, elle s’inscrit dans les stratégies de lutte biologique encouragées par les politiques publiques.

Soutenue par la FAO depuis 2013 pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et de résilience climatique, la filière est présentée comme une alternative à des modes de production alimentaires qui atteignent leurs limites face aux changements climatiques et à l’épuisement des ressources. Dans les faits toutefois, son développement fait encore face à des défis majeurs.

Des protéines pour l’alimentation animale

La consommation directe d’insectes par les Occidentaux reste limitée en raison de préjugés. En revanche, selon l’ADEME, plus de 70 % des Français accepteraient les protéines d’insectes dans l’alimentation animale, en remplacement des farines de poisson ou des tourteaux de soja massivement importés.

Bien que 2 000 espèces d’insectes soient comestibles dans le monde, l’UE n’en autorise qu’un nombre restreint : huit pour l’alimentation animale (ténébrion meunier, mouche soldat noire, grillons) et quatre pour l’alimentation humaine (criquet migrateur, ténébrion meunier, ténébrion de la litière, grillon domestique).

La France, qui figure parmi les leaders européens de ce secteur, mise sur les débouchés de production de protéines et de lutte biologique. Malgré des difficultés financières récentes, la filière conserve un fort potentiel.

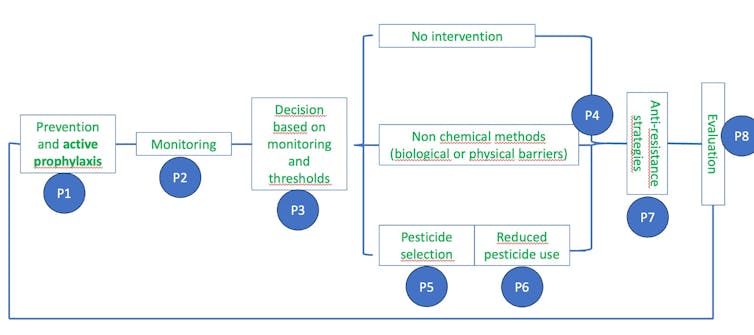

Dans le cadre d’un atelier sur le sujet mené à Orléans en septembre 2025, nous avons identifié trois défis techniques majeurs. Structurer cette filière émergente nécessite :

la maîtrise des cycles biologiques,

la garantie de la sécurité sanitaire

et le contrôle de la qualité nutritionnelle.

Maîtriser les cycles biologiques

Un élevage à large échelle exige une connaissance fine de la biologie des insectes (physiologie, comportements, pathologies) et un contrôle strict des paramètres environnementaux (humidité, température, etc.). Par exemple, l’humidité influence la masse des larves de vers de farine. Les professionnels doivent donc instaurer des seuils d’alerte pour détecter les dysfonctionnements, tout en adaptant l’automatisation des procédés d’élevage aux spécificités de chaque espèce.

Comme pour tous les animaux de rente, la maîtrise du cycle biologique des insectes est essentielle pour la durabilité des élevages. Or, dans le cas de l’entomoculture, les professionnels ne maîtrisent pas encore bien leur production : la diversité des espèces, la sélection génétique débutante et la variabilité des substrats d’élevage compliquent à ce stade l’optimisation des paramètres d’élevage.

Pour l’instant, l’objectif n’est pas d’accélérer la croissance (comme cela peut l’être pour d’autres types d’élevage), mais au contraire de pouvoir la freiner en agissant sur des facteurs biologiques et environnementaux. L’enjeu est de mieux piloter les étapes suivantes de la production, comme la transformation, le stockage et le transport. C’est d’autant plus important pour ceux qui vendent des insectes vivants, comme les auxiliaires de lutte biologique contre les parasites et prédateurs.

Le contexte local (température, humidité, ressources) ajoute une couche de complexité, qui rend l’expertise humaine indispensable. Il faut combiner observation directe, expérience de terrain et adaptabilité. Afin de comparer les pratiques et identifier les facteurs de réussite, le recours à des indicateurs standardisés est nécessaire. Pour les mettre en place, la filière peut s’inspirer des référentiels techniques des élevages traditionnels, comme ceux de la filière porcine (GTTT, GTE), ou des bases de données collaboratives, comme le SYSAAF pour les filières avicoles et aquacoles.

Biosécurité : des enjeux sanitaires spécifiques

Comme pour les élevages traditionnels, l’entomoculture exige par ailleurs un haut niveau de sécurité sanitaire, adapté à la destination des produits : alimentation animale et humaine, ou auxiliaires de culture.

Pour garantir ces exigences, les entreprises doivent compartimenter leurs unités, prévoir des vides sanitaires et des protocoles stricts (gestion des contaminations, éradication des nuisibles, nettoyage). La surveillance des substrats et des supports d’élevage est cruciale, surtout s’ils sont stockés longtemps.

Les producteurs utilisent à cette fin des indicateurs (taux de mortalité, rendement en biomasse, durée des cycles) pour détecter les anomalies. Leurs causes peuvent être multiples : insectes compétiteurs, vecteurs de pathogènes, ou pathogènes cryptiques (c’est-à-dire, dont les signes d’infection ne sont pas immédiatement visibles).

À ce stade toutefois, la connaissance de ces menaces reste limitée : les données sur les virus infectant la mouche soldat noire, par exemple, sont récentes. Pour accompagner l’essor de cette filière, il serait judicieux qu’une nouvelle branche de médecine vétérinaire spécialisée dans les insectes voie le jour. La collaboration avec les laboratoires de recherche en biologie des insectes reste également indispensable pour développer protocoles et procédures de biosécurité sans tomber dans une asepsie totale, qui serait contre-productive : le microbiote des insectes est essentiel à leur croissance et leur fertilité), en d’autres termes à leur santé.

La stimulation du système immunitaire des insectes, principalement innée, peut passer par une « vaccination naturelle », à travers l’exposition à de faibles doses de pathogènes. Cette approche, testée chez l’abeille contre la loque américaine, pourrait être étendue. Une autre piste est la récolte précoce en cas d’infection naissante, pour limiter les pertes.

Cette stratégie nécessite toutefois un arbitrage entre rendement optimal et gestion du risque sanitaire. Le cadre réglementaire actuel est inadapté : les élevages d’insectes ne sont pas couverts par la législation européenne sur la santé animale, et aucune obligation ne contraint à déclarer les pathogènes aux autorités sanitaires. Intégrer l’entomoculture au cadre réglementaire européen existant, tout en adaptant les normes à l’échelle et au budget des producteurs, semble donc indispensable.

Des normes de contrôle qualité à adapter

Se pose enfin la question de la composition nutritionnelle des produits, qui dépend directement de l’alimentation des insectes.

Un substrat riche en acides gras insaturés, par exemple, enrichira les produits finaux en ces mêmes nutriments. Toutefois, cette donnée reste à nuancer selon les espèces et les autres paramètres de production. Les substrats sélectionnés doivent donc correspondre aux critères et aux marchés visés mais également aux comportements alimentaires des espèces élevées et être optimisés pour fournir un rendement optimal. Pour les auxiliaires, un insecte de bonne qualité montre des signes visibles de vitalité et d’adaptabilité aux conditions d’application (culture, serre, verger…).

D’autres paramètres influencent la qualité : le stade et l’âge des insectes, la méthode de mise à mort, le processus de transformation (risque de dégradation nutritionnelle) et le choix de l’espèce. Les professionnels doivent maîtriser les besoins nutritionnels de leurs insectes, la variabilité, la digestibilité des substrats d’élevage et les rendements des processus de transformation. La qualité des produits issus de l’entomoculture doit, enfin, être contrôlée tout au long de la chaîne de production, avec des exigences renforcées pour les marchés de l’alimentation.

Face à ces enjeux, la filière se trouve confrontée à un dilemme réglementaire. Faut-il appliquer directement les normes d’autres productions animales (filières aquacoles ou avicoles par exemple), au risque d’imposer des contraintes inadaptées et potentiellement contre-productives pour une filière aux spécificités biologiques et techniques très différentes ?

Ou bien attendre l’élaboration de réglementations spécifiques aux insectes, au risque de ralentir le développement du secteur et de créer une incertitude juridique ? Une approche pragmatique serait d’adapter progressivement les normes existantes aux réalités de l’entomoculture.

Structurer une filière d’avenir

L’entomoculture représente une piste sérieuse pour relever les défis alimentaires et climatiques du XXIe siècle. Mais son succès dépendra de notre capacité collective à structurer cette filière naissante tout en préservant son potentiel innovant.

Pour qu’elle puisse répondre aux attentes futures, plusieurs défis doivent être relevés. D’abord, créer des référentiels et standardiser les pratiques : guides de bonnes pratiques partagés, protocoles cadrés par espèce, formations pour les opérateurs et décideurs. L’équilibre entre automatisation et expertise humaine reste crucial, notamment pour évaluer des paramètres non mesurables par des capteurs.

Ensuite, améliorer la gestion des risques en instaurant des seuils d’alerte et en hiérarchisant les causes possibles de dysfonctionnement pour les anticiper. Les élevages devront aussi s’adapter aux contextes locaux, particulièrement en matière d’énergie et de ressources disponibles.

Enfin, faire évoluer la législation pour inclure pleinement l’entomoculture, y compris dans les certifications, comme le bio, et les lois sur l’éthique animale dont les insectes restent aujourd’hui exclus. Cet angle mort réglementaire peut convenir provisoirement à certains opérateurs, mais constitue un frein à la crédibilité et à l’acceptabilité sociale de la filière dans son ensemble.

Caroline Wybraniec a reçu des financements de l'ANR FLYPATH (ANR-24-CE20-6083).

Bertrand Méda a reçu des financements de l'Institut Carnot France Futur Elevage (projet PINHS, 2020-2023).

Christophe Bressac a reçu des financements de la région centre val de Loire (projet BioSexFly) et de la BPI (i-Démo FrenchFly)

Elisabeth Herniou a reçu des financements de l'ANR FLYPATH (ANR-24-CE20-6083) et EU Marie Sklodowska-Curie grant agreement 859850 INSECT DOCTORS).

Matthis Gouin a reçu des financements de l'ANR FLYPATH (ANR-24-CE20-6083) et Région Centre Val de Loire

21.02.2026 à 09:15

Dermatose nodulaire : comment faire évoluer les dispositifs de gestion sanitaire ?

François Charrier, Ingénieur de recherche en sciences de gestion, Inrae

Marc Barbier, Directeur de recherche, Inrae

Texte intégral (2455 mots)

La crise de la dermatose nodulaire bovine qui a frappé la France a mis en tension la gouvernance sanitaire française. Au-delà des mesures d’abattage contestées, elle révèle l’enjeu d’adapter les dispositifs de gestion aux réalités du terrain et souligne l’urgence à intégrer davantage les éleveurs en amont de la gestion de crise.

L’émergence du virus de la dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) (DNCB) en France a mis en tension l’organisation sanitaire française. Ceci tient à plusieurs raisons. D’abord sa longue durée d’incubation, qui retarde le diagnostic et implique un contrôle difficile des échanges d’animaux. Puis l’urgence de la situation, entraînant une fatigue opérationnelle de l’ensemble des professionnels. Aussi, les impacts sociaux et économiques (et moraux) des mesures de restriction et d’abattage ont conduit à des contestations de ces mesures. Le ministère de l’intérieur y a répondu par un recours à la force.

La crise de la DNCB a provoqué une véritable crise de gouvernance qui s’est cristallisée sur la contestation des mesures de gestion prises en aval de la crise (politiques d’abattage, régimes d’indemnisation…) Elle révèle pourtant l’importance des processus gestionnaires en amont de ces situations (préparation, investissements dans les ressources et l’intelligence collective) pour faire face aux potentielles futures épizooties.

À lire aussi : Dermatose nodulaire contagieuse : les vétérinaires victimes d’une épidémie de désinformation

Les stratégies sanitaires : une diversité de dispositifs

La DNCB est qualifiée dans les réglementations européenne et française comme une « maladie à éradication immédiate ». Les autorités sanitaires ont ainsi dû agir en urgence pour mettre en œuvre les dispositifs de gestion prévus pour « gérer » ce type de maladie : dispositifs de surveillance, de vaccination, de confinement, de biosécurité, de dépeuplement ou d’abattage, d’indemnisation des éleveurs…

Ces dispositifs assemblent des éléments hétérogènes pour accomplir une finalité de stratégie sanitaire : des réglementations (par exemple le règlement européen UE 2016/429), des connaissances (modèles et savoirs épidémiologiques, savoirs règlementaires…), des individus (vétérinaires, préfets…), diverses organisations (services de l’État déconcentrés, laboratoires…), des protocoles (tels que le plan d’intervention d’urgence sanitaire ou les modes d’emploi des vaccins), des outils (vaccin, cartographies…), etc. Or, le déploiement de ces dispositifs a des effets, attendus ou inattendus, qui peuvent en affecter l’efficacité s’ils ne sont pas révisés et discutés en fonction de la situation dans laquelle on les met en œuvre.

L’émergence d’une « situation de gestion »

Les gestionnaires de l’action publique sanitaire sont constamment pris dans un équilibre instable, intrinsèquement lié à l’activité de management. De ce point de vue, la détection et la propagation d’un virus dans un territoire provoquent ce qu’on appelle une « situation de gestion »

Il s’agit d’une situation où des participants sont mis à contribution, volontairement ou par obligation, pour trouver une solution à un problème et le résoudre, dans une temporalité et un espace donnés. Les solutions sont rarement immédiates, d’autant plus lorsque les problèmes sont peu structurés, où que de nouveaux problèmes surgissent (actions d’opposants aux mesures de dépeuplement par exemple). C’est un cadre théorique qui permet de comprendre comment s’engagent des processus collectifs de problématisation, de production de sens et de réorganisation pour résoudre progressivement la situation.

Toute la question est de savoir comment les gestionnaires de l’action publique peuvent favoriser (ou non) ces processus. Dans le cas de la DNCB, les processus gestionnaires « visibles » (ceux qui ont abouti aux mesures de dépeuplement ou d’indemnisation) ont avant tout reposé sur une rationalité régalienne implacable, justifiée par la réglementation et l’urgence de la situation. Pour faire accepter ces mesures de gestion, elle s’est appuyée sur deux instruments. D’un côté, une « pédagogie » basée sur des savoirs scientifiques élevés au rang d’argument d’autorité. De l’autre, sur des indemnisations pour réparer les dégâts et le recours à la force pour faire obtempérer les indociles.

Pour autant, l’étude d’autres situations sanitaires peut permettre de dégager des pistes pour piloter et favoriser des processus gestionnaires en amont des crises.

À lire aussi : Zoonose : cinq ans après le début du Covid, comment minimiser les risques d’émergence ?

Renégocier les dispositifs sanitaires sur le terrain : l’exemple de la fièvre catarrhale ovine en Corse en 2013

En Corse, nous avons étudié plusieurs situations sanitaires : la crise de la fièvre catarrhale ovine (FCO) de 2013, l’échec de la vaccination contre la maladie d’Aujeszky sur les porcs (2011-2013), la réémergence de la tuberculose bovine, le processus de « biosécurisation » des élevages porcins lors de l’introduction de la peste porcine africaine (PPA) en Belgique (2018-2020).

Nos résultats montrent que l’articulation de nombreux dispositifs de gestion peut être améliorée en renforçant la coopération entre les acteurs qui les adaptent et les appliquent sur le terrain. Nous avons modélisé une « écologie de dispositifs dynamique » en analysant les adaptations locales de l’activité gestionnaire régalienne.

Reprenons ici le cas de la gestion de la crise liée à l’introduction de la FCO en Corse en 2013, qui est assez similaire à celle posée par la DNCB. Suite à la détection du virus en septembre 2013, l’État a déployé une stratégie basée sur une vaccination massive (ovins, caprins, bovins) et blocage des échanges commerciaux. Mais sur le terrain, plusieurs obstacles majeurs ont obligé l’administration et les éleveurs à réinventer ensemble la situation et la stratégie.

Par exemple, les exportations d’animaux, interdites depuis l’ensemble du territoire insulaire, engendraient un surcoût pour les éleveurs corses qui ne pouvaient plus exporter leurs agneaux vers la Sardaigne, leur principal client. À la demande des éleveurs, un accord inédit a alors été négocié avec l’Italie pour maintenir ces exportations. L’État s’est ainsi assuré de favoriser l’implication des éleveurs dans la stratégie sanitaire.

Aussi, alors que l’administration sanitaire s’est étonnée de la lenteur de la vaccination en octobre 2013, les éleveurs ont expliqué que c’était la pleine période des naissances (agnelages), un moment critique où l’acte vaccinal (manipulation de l’animal, stress), peut avoir des conséquences désastreuses (avortements, affaiblissement). Le calendrier fut décalé en conséquence, et il a été accepté de perdre du temps administratif (et « épidémiologique ») pour respecter le cycle biologique des animaux et le fonctionnement zootechnique des fermes.

Enfin, le dispositif de vaccination des chèvres a été abandonné en cours de route. Le vaccin utilisé n’étant pas officiellement homologué pour les chèvres, des éleveurs craignaient des effets secondaires et des vétérinaires refusèrent d’en prendre la responsabilité. Ce renoncement était pragmatique : contrairement aux ovins, les chèvres ne développaient pas de forme grave de cette maladie. Le risque de créer un réservoir du virus dans le compartiment caprin a été collectivement accepté.

Toutes ces problématiques et modifications, créations ou abandons de dispositifs ont pu être discutées et validées collectivement (parfois de manière conflictuelle, cela arrive et c’est normal) dans le cadre d’un comité de pilotage bimensuel. Il a impliqué une grande diversité d’acteurs : services de l’État, vétérinaires, associations d’éleveurs, chasseurs, chercheurs, etc.

Cet exemple illustre une forme de dialectique entre la situation de crise et les dispositifs de gestion sanitaire déployés. Quelle que soit la rigidité des règles, la problématisation collective est une mécanique majeure permettant la recombinaison et l’adaptation des dispositifs qui vont impacter la vie des éleveurs et des animaux. Cette dialectique ne sera jamais la même d’un territoire et d’une temporalité à l’autre, et la participation des éleveurs (et autres acteurs), en est le moteur principal.

Enfin, cette dialectique ne s’exprime pas seulement en temps de crise, elle peut également s’exprimer en routine… à la condition que les modalités de gouvernance sanitaire le permettent. Penser les émergences et crises à venir c’est précisément penser cette « écologie des dispositifs » et sa dynamique.

La gouvernance sanitaire au cœur d’un problème à trois corps

La gouvernance de la santé animale est l’expression, autant qu’elle en est captive, de ce que Foucault appellerait un « biopouvoir » qui structure le secteur de l’élevage. Il se manifeste par trois dispositifs en tension permanente et en équilibre instable, particulièrement lors de l’émergence de maladie :

Un dispositif « productif-marchand » dans lequel l’animal est vu comme un facteur de production ou une marchandise ;

Un dispositif « biosécuritaire » dans lequel l’animal est vu comme porteur d’un risque épidémiologique (pour lui, le troupeau, le cheptel national, l’humain dans le cas de zoonoses) ;

Un dispositif « écologie-éthique » qui replace l’animal dans son environnement, et le reconnaît comme être vivant sensible, associé au bien-être et à la reconnaissance du travail des éleveurs.

La crise de la DNCB montre comment le premier dispositif a été au cœur de l’expression de ce biopouvoir. Les savoirs épidémiologiques (dispositif « biosécuritaire ») ont été mobilisés dans une politique et une gestion sanitaires contraintes par les structures marchandes. Dans ce contexte, les autres connaissances, par exemple, les apports de la sociologie du travail sur la relation animal-humain ne « pesaient » plus guère, ou si peu.

Ainsi, alors que les réformes de la gouvernance sanitaire cherchent depuis longtemps à « responsabiliser les éleveurs », il parait paradoxal que ces derniers ne soient pas associés à la conception des stratégies sanitaires, à leur suivi et à la réévaluation de ces « écologies » de dispositifs.

Construire une gouvernance du sanitaire c’est établir des liens de confiance et d’inclusion. Alors que ces liens semblent aujourd’hui extrêmement ténus, une future situation pourrait devenir totalement incontrôlable si les éleveurs ne signalaient plus les suspicions à leur vétérinaire de peur de perdre tout leur troupeau. C’est aussi un phénomène connu, analysé et documenté.

Alors que la question, au regard du changement climatique et de l’ultra-connectivité de nos économies agricoles, n’est plus tant de savoir si le cheptel va être touché par tel ou tel pathogène, mais quand et avec quelle intensité, la reconstruction de ces liens de confiance est d’une brûlante nécessité.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

20.02.2026 à 16:43

Rutabaga, topinambour : ce que le retour des légumes « oubliés » dit de notre rapport à l’alimentation

Anne Parizot, Professeur des universités en sciences de l'information et de la communication émérite, Université Bourgogne Europe

Texte intégral (2319 mots)

Le goût n’est pas qu’une affaire de papilles gustatives. Certains légumes peuvent ainsi avoir celui de la guerre et de la privation. C’est le cas de divers légumes racines, comme les topinambours ou les rutabagas, associés à des traumatismes historiques. Aujourd’hui cependant, ils ont le vent en poupe et sont parfois considérés comme des trésors cachés que l’on redécouvre ou bien comme des « légumes authentiques ». Comment ce changement a-t-il pu s’opérer en quelques décennies quand les saveurs de ces légumes n’ont, elles, bien sûr pas changé ?

On les disait tristes, fades ou dépassés, les topinambours, rutabagas, panais ou crosnes font leur retour sur les étals, dans les paniers bio et sur les menus gastronomiques. Associés aux souvenirs de guerre et de pénurie, ils questionnent notre apport à l’alimentation. Comment des légumes associés à la contrainte alimentaire sont-ils devenus emblèmes d’une cuisine désirable et responsable ?

Des légumes longtemps méprisés par l’élite

L’histoire des légumes varie selon les périodes : longtemps méprisés par l’élite jusqu’à la Renaissance, certains ont alors connu un engouement, lié au changement de statut social des légumes, à la transgression des prescriptions médicales, à l’influence italienne et à l’acclimatation de produits venus d’Espagne.

Historiquement, ces légumes constituaient une base ordinaire de l’alimentation européenne du début du Moyen Âge à l’époque moderne. Leur robustesse, leur capacité de conservation en faisaient des ressources fiables face aux aléas climatiques et aux pénuries. Cultivés sous terre, ils assuraient la sécurité alimentaire, notamment lors des crises frumentaires (XIVᵉ-XVIIᵉ siècles) et en période de conflit. Cette centralité s’érode à partir du XVIIIᵉ siècle, avec la rationalisation agricole et l’essor de cultures plus productives et standardisées, comme la pomme de terre qui s’impose durablement au XIXᵉ siècle.

Des légumes marqués par la pénurie et la honte alimentaire

Les guerres du XXᵉ siècle accentuent leur marginalisation. Moins stratégiques que la pomme de terre et les céréales, ces légumes échappent davantage aux prélèvements et aux destructions. Indissociables de la Seconde Guerre mondiale, cultivés massivement pour pallier l’absence des denrées confisquées, ils deviennent des aliments de survie, durablement associés, dans la mémoire collective, à la contrainte, la monotonie et la privation plutôt qu’au plaisir alimentaire.

Après la Libération, leur rejet est brutal. Manger du rutabaga rappelle un passé de privation que l’on souhaite effacer. L’industrialisation agricole et la standardisation des goûts les relèguent hors des pratiques alimentaires ordinaires.

Ce n’est pas un phénomène isolé. Le sociologue Claude Fischler montre que l’alimentation est un puissant vecteur de mémoire sociale. S’il n’analyse pas directement les légumes racines, ses travaux sur l’alimentation, notamment sur les crises de la vache folle ou des organismes génétiquement modifiés (OGM), permettent de comprendre comment certains aliments, associés à des expériences historiques de contrainte, de pénurie, se trouvent durablement chargés d’une valeur mémorielle négative.

Le sociologue Erving Goffman, évoque lui à cet égard, des aliments « disqualifiés » : leur consommation signale une contrainte plutôt qu’un goût rappelant une identité alimentaire associée à la privation.

Hiérarchies alimentaires et distinctions sociales

Le déclassement des légumes racines s’inscrit également dans une hiérarchisation symbolique. Certains légumes sont perçus comme rustiques ou pauvres tandis que d’autres – asperges, artichauts, tomates – sont « nobles », valorisés par leur rareté, leur mode de culture et leur association historique aux cuisines urbaines ou aristocratiques. La valeur gustative se confond ainsi avec la valeur sociale, selon Pierre Bourdieu.

Consommer ces légumes relevait d’un « goût de nécessité » (aliments nourrissants, « tenant au corps » et peu coûteux, comme la pomme de terre, la soupe), en contraste avec le « goût de liberté » des classes dominantes (préparations légères et esthétisées). La raréfaction des cultures reflète un ajustement de l’offre agricole à une demande socialement construite : à mesure que ces légumes deviennent les emblèmes d’un « goût de nécessité » disqualifié, leur consommation recule, entraînant une contraction des surfaces cultivées et la marginalisation des filières correspondantes.

Du légume subi au légume choisi

Leur retour au XXIᵉ siècle s’inscrit dans les critiques contemporaines de l’agro-industrie, la valorisation des circuits courts et la recherche d’une alimentation plus locale. Là où ils étaient imposés, ils deviennent des choix alimentaires revendiqués. Il faut dire que les générations, qui les ont associés à la privation et à la guerre, disparaissent peu à peu.

Leur consommation est désormais un marqueur de compétence gastronomique et de distinction culturelle, signalant un rapport éclairé à l’alimentation, au temps long et à l’histoire des produits.

Le rôle décisif du langage

Cette requalification repose sur un travail discursif. On ne parle plus de « légumes de guerre », mais de « légumes anciens », « oubliés », « racines de terroir ». Le glissement lexical désactive la mémoire douloureuse et valorise ces « trésors cachés » que l’on redécouvre.

L’authenticité alimentaire est avant tout un effet de discours.

Dire « ancien » plutôt que « dépassé », « oublié » plutôt qu’« indésirable » fonctionne comme marqueurs symboliques, signifiant un choix réfléchi et un engagement culturel ou écologique. Le consommateur achète une narration, pas seulement un légume.

« Légumes anciens » ne renvoie pas nécessairement à l’âge historique du légume ni à sa production locale. Des topinambours ou rutabagas dits « oubliés » n’ont pas disparu et ont continué à être depuis le Moyen Âge cultivés en continu dans certaines régions. Certains légumes très anciens sur le plan botanique – panais, scorsonère, cardons – n’ont jamais été oubliés et continuent de figurer dans des pratiques alimentaires locales ou rurales.

La création d’une nostalgie

De même, l’argument de la localité peut être plus rhétorique que factuel. Ces légumes, vendus dans les circuits bio ou gastronomiques, peuvent provenir de régions éloignées ou de cultures industrialisées hors saison. La mise en avant du terroir relève davantage d’un effet de discours visant à renforcer la valeur symbolique et patrimoniale du produit que d’une réalité géographique stricte produisant une perception de proximité et d’authenticité, indépendamment de la chaîne d’approvisionnement réelle.

Diffusés dans les livres de cuisine, les médias, les marchés et la distribution spécialisée, ils dégagent une nostalgie recomposée, souvent sans souvenir vécu. Le passé convoqué est débarrassé de ses souffrances. « Oublié » suggère une nécessité de réhabilitation, là où le « légume de pénurie » enferme l’aliment dans un passé subi, ce qui correspond à une recomposition symbolique de la mémoire alimentaire.

Dans les rayons bio, sur les sites spécialisés, topinambour et panais sont des produits de saison inscrits dans un registre valorisant « légume ancien de saison ou de terroir, racine d’hiver, légumes patrimoniaux ».

Les médias français et anglo-saxons associent eux ces légumes, généralement robustes au froid et à la maladie, demandant peu de traitement chimiques ou agricoles, préservant la diversité génétique, à une cuisine durable, créative et engagée, renforçant leur dimension patrimoniale.

Des « légumes vérités » qui « disent le paysage »

Les chefs et leurs collaborateurs légitiment à leur tour cette requalification symbolique avec des termes parfois de plus en plus abstraits. Ils sont pour cela présentés comme des artistes « en quête de vérité » à l’instar du chef Olivier Nasti qui louera les goûts authentiques des légumes racines. On passe ainsi d’adjectif descriptif (légume rustique par exemple) à des qualificatifs moraux, qui n’évoquent plus une qualité agronomique mais qui ont une fonction révélatrice : Il est désormais question de dire le paysage ou raconter le terroir , ce qui pose le légume comme médium.

Le maraîcher Joël Thiébault, qui fournit de nombreux chefs étoilés assure ainsi « expliquer aux cuisiniers le vécu d'un légume » lors de la vente, tandis que l’experte en image de marque Annie Ziliani voyait dans le succès des légumes racines « une envie de choses qui se sont frottées aux éléments, qui ont touché la terre ». Ces légumes, renchérit le chef Jérôme Guicheteau, sont de surcroît fourni par des « vrais gens, des gens de la terre » qui s’oppose à la grande distribution.

Ces légumes peuvent également se colorer politiquement : le chef Mauro Colagreco revendique ainsi l’usage de légumes anciens comme un acte engagé : préservation de la biodiversité, valorisation des variétés oubliées, respect de la saisonnalité et critique de l’agro-industrie.

L’esthétisation de l’imperfection et la nostalgie construite

Longtemps jugés laids, terreux ou informes, ils sont désormais qualifiés de « biscornus », de « singuliers », d’« imparfaits mais vrais ».

L’irrégularité devient une valeur esthétique et morale, opposée au calibrage industriel. La nostalgie suscitée est largement construite : la plupart des consommateurs n’en ont aucune mémoire vécue. Le passé mobilisé est recomposé à partir des valeurs du présent : rejet de la standardisation et désir de réenracinement.

Leur désirabilité ne tient pas à la saveur, mais au regard porté sur eux. À travers leur retour, ce sont nos manières de raconter l’alimentation, le passé et le territoire qui se recomposent. Certains semenciers proposent désormais des « coffrets de légumes oubliés » comme on offrirait un vin rare ou un objet culturel.

Le topinambour ou le panais deviennent ainsi des supports de récit, de transmission et de positionnement symbolique. Manger ces légumes devient une manière de dire quelque chose de soi, de son rapport au temps, à l’histoire et aux modèles de production.

Reste une question ouverte : ces « légumes oubliés » redeviendront-ils ordinaires ou resteront-ils des signes distinctifs d’un art contemporain de manger ?

Anne Parizot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.02.2026 à 13:08

Face aux aléas climatiques, quelles variétés de céréales privilégier ?

Bastien Lange, Enseignant-chercheur en sciences du végétal, agroécologie, UniLaSalle

Michel-Pierre Faucon, Enseignant-chercheur en écologie végétale et agroécologie - Directeur délégué à la recherche à l'Institut Polytechnique UniLaSalle, UniLaSalle

Nicolas Honvault, Chercheur en agroécologie, UniLaSalle

Texte intégral (2106 mots)

On favorise souvent les variétés de céréales qui ont, en moyenne, les meilleurs rendements. Mais les hétérogénéités climatiques et aléas croissants viennent chahuter ce paradigme.

Blé, orge, maïs, riz… Ces cultures assurent près de la moitié des apports caloriques mondiaux, ce qui rend leur adaptation au changement climatique cruciale.

Mais alors que sécheresses, gels tardifs et coups de chaleur se multiplient, une question s’impose : quelles variétés choisir pour faire face à des conditions de plus en plus imprévisibles ?

Car toutes les variétés ne réagissent pas de la même façon : certaines voient leur rendement chuter rapidement sous stress, quand d’autres compensent mieux et conservent des performances plus stables. Choisir les variétés à sélectionner et à cultiver est donc à la fois difficile et capital pour assurer la sécurité alimentaire.

Faut-il miser sur une variété championne dans des conditions climatiques particulières ou sur des profils plus robustes face à l’imprévisibilité ? Comment connaître précisément les déterminants climatiques qui vont gouverner cette performance et cette stabilité ? Ces questions sont au cœur de notre travail afin d’amener de nouvelles connaissances pour la sélection variétale et accroître la pertinence du choix variétal.

Les performances moyennes et leurs limites

Depuis des décennies, la sélection variétale repose sur des essais conduits dans de multiples lieux et sur plusieurs années. On y analyse les performances pour choisir des variétés nouvelles ou renforcer les recommandations de variétés existantes, comme les variétés Chevignon, Intensity et Prestance pour le blé tendre et Planet, Timber et Lexy pour l’orge de printemps brassicole. Historiquement, et encore très souvent, ces décisions sont prises en observant les moyennes de performance réalisées sur l’intégralité ou sur une grande partie du réseau d’essais, et en recommandant les variétés les plus performantes en moyenne.

Le problème est que, sous un climat qui évolue rapidement et qui apparaît de plus en plus imprévisible, cette valeur moyenne de performance est trompeuse, car elle ne nuance pas suffisamment les différences de performance relative des diverses variétés face aux variations climatiques et aux variations des facteurs du sol. Plus surprenant encore : les facteurs climatiques qui déterminent les niveaux de rendement ne sont pas toujours ceux qui provoquent les changements de classement entre variétés. Autrement dit, les conditions climatiques qui font varier le rendement de la culture ne sont pas nécessairement celles qui avantagent ou désavantagent certaines variétés par rapport à d’autres, révélant ainsi toute la complexité de l’adaptation des plantes cultivées à l’instabilité climatique et les défis qu’elle pose à la sélection variétale.

Une variété très performante une année – atteignant par exemple 9 tonnes par hectare (t/ha) en blé – peut subir une chute significative de rendement la campagne suivante, à 6–7 t/ha, tout en étant reléguée dans le classement par des variétés mieux adaptées aux conditions climatiques.

Face à ce constat, nous avons donc tâché de procéder autrement. Plutôt que de considérer chaque année ou chaque site comme un cas isolé, nous avons voulu identifier les grands types de situations climatiques et agronomiques auxquels les cultures sont confrontées ainsi que leur fréquence d’apparition, même si leur succession demeure difficilement prévisible.

Utiliser l’envirotypage pour mieux comprendre les singularités de chaque lieu et variété

Ces situations sont décrites à partir de variables clés – températures, disponibilité en eau, rayonnement… – analysées aux moments les plus sensibles du cycle des cultures, par exemple sur la période allant des semis à l’émergence, sur celle allant de la floraison jusqu’au début du remplissage des grains ou encore du remplissage à la maturité. Un découpage crucial qui permet dans un premier temps de mieux comprendre les réponses contrastées des variétés selon les conditions et, dans un second temps, de regrouper les années et les lieux en familles d’environnements historiquement comparables : c’est le principe de l’envirotypage.

Appliquée à l’orge de printemps, cette approche met en évidence trois grands types d’environnements en Europe, définis à partir des facteurs climatiques qui expliquent les réponses contrastées des variétés au sein du réseau d’essai : maritime, tempéré et continental.

Leur fréquence varie fortement selon les régions. En Irlande ou en Écosse, le scénario climatique est très majoritairement maritime d’une année sur l’autre. À l’inverse, dans le nord de la France, ces types alternent fréquemment (Figure 1), ce qui oriente la sélection et le choix variétal vers des génotypes à adaptation plus générale, c’est-à-dire capables de bien se comporter en moyenne dans des contextes contrastés. En Irlande et en Écosse, il sera donc judicieux de miser sur une variété championne pour des conditions particulières tandis que dans le nord de la France, il faudra plutôt plébisciter une variété robuste face à l’imprévisibilité.

Les analyses montrent également que des températures fraîches en début de cycle, entre l’émergence et le stade « épi 1 cm » – ce dernier correspondant au début de la progression du futur épi dans la tige –, peuvent maximiser le potentiel de rendement des variétés d’orge de printemps testées. Par ailleurs, l’intensité du rayonnement solaire durant la phase de remplissage des grains d’orge induit des réponses contrastées selon les variétés. Ces résultats constituent des leviers précieux pour orienter la stratégie de sélection.

Les rendements du blé tendre d’hiver stagnent

Le cas du blé tendre d’hiver est également central. Première céréale cultivée au monde, il a bénéficié de progrès génétiques constants depuis la fin des années 1980, mais sa stabilité de rendement reste fragile, avec des niveaux moyens autour de 7,5 t/ha depuis la fin des années 1990. Les interactions entre variétés et environnements jouent un rôle majeur dans l’expression des niveaux de rendement, qui s’expriment également au plan régional.

L’envirotypage permet d’identifier les grands scénarios climatiques responsables des variations de rendement et de qualité, et de définir des zones d’adaptation générale ou spécifique. Un enseignement important est que les variétés les plus performantes ne sont pas nécessairement les plus stables pour le rendement : le progrès génétique n’a pas automatiquement renforcé la résilience climatique.

Ces travaux convergent vers un même message : comprendre le climat ne suffit plus, il faut organiser son imprévisibilité. En structurant les environnements réellement rencontrés par les cultures, l’envirotypage offre une approche à la fois scientifique, pour améliorer la connaissance en mettant en évidence les caractères des plantes impliqués dans l’adaptation au changement climatique, et pragmatique pour adapter dès aujourd’hui la sélection variétale au climat de demain.

Des résultats qu’il faut intégrer aux choix des pratiques

Face à un climat de plus en plus instable, il ne suffit plus de raisonner le choix des variétés à partir de performances moyennes. En structurant la diversité des situations climatiques réellement rencontrées par les cultures, l’envirotypage permet de mieux comprendre pourquoi les variétés changent de comportement d’une année ou d’un contexte à l’autre, et d’orienter la sélection vers des profils plus robustes face à l’imprévisibilité.

Cette approche reste toutefois fondée sur des essais conduits dans des conditions souvent favorables (texture, structure, et profondeur de sol optimales) et avec des pratiques agricoles très conventionnelles. L’enjeu sera donc aussi d’intégrer l’effet des pratiques – dates de semis, les pratiques de travail du sol, de fertilisation et de protection des cultures – à partir des données issues du terrain et de la traçabilité agricole.

En les structurant avec et pour les agriculteurs, ces informations ouvriront la voie à des recommandations variétales plus réalistes, associées à des pratiques culturales mieux adaptées à la diversité des systèmes agricoles et aux contraintes du climat de demain.

Cet article a bénéficié de l’appui de Chloé Elmerich et Maëva Bicard dans le cadre de leurs thèses de doctorat réalisées au sein de l’unité de recherche AGHYLE (Agroécologie, hydrogéochimie, milieux et ressources, UP2018.C10) de l’Institut polytechnique UniLaSalle.

Bastien Lange a reçu des financements de Florimond Desprez, SECOBRA Recherches et LIDEA, la Région des Hauts de France et l’ANRT.

Michel-Pierre Faucon est membre du pôle Bioeconomy For change. Il a reçu des financements de Florimond Desprez, SECOBRA Recherches et VIVESCIA, la Région des Hauts de France, l'ANR, l'ANRT et l'UE.

Nicolas Honvault est membre de la chaire “Fermes resilientes bénefiques pour climat et la biodiversité”. Il a reçu dans ce cadre des financements de VIVESCIA.

19.02.2026 à 17:03

Pourquoi la beauté des vaches n’est pas qu’une affaire de génétique

Marc Mormont, Sociologue, Université de Liège

Texte intégral (2986 mots)

Une belle vache, c’est quoi ? Les critères pour évaluer cette qualité ne manquent pas : l’expérience et le vécu de chaque éleveur, les avancées de la génétique qui s’immiscent de plus en plus dans le quotidien des fermes et, bien sûr, les « beautés des vaches », ces qualités morphologiques qui structurent le canon de chaque race. Au croisement de tous ces enjeux, la question de la beauté des bovins continue en tout cas d’être la source de discussions sans fin.

Qu’est-ce qui fait la beauté d’une vache ? Pour le promeneur qui s’attarde au bord d’un pré, ce peut être la qualité de celle qui sera la plus fringante, qui viendra à sa rencontre et lui rappellera les images qu’il a vues dans des livres d’enfant. Pour l’artiste, une vache se doit d’avoir de belles formes, une robe et des taches aux couleurs bien marquées. Mais pour les techniciens, les vétérinaires et surtout pour les éleveurs, c’est bien plus que cela. Ils vont d’ailleurs parler au pluriel des « beautés des vaches. »

Le pointage

Les « beautés » forment une liste de critères d’évaluation des animaux utilisés lors du pointage. Cette appréciation visuelle de la morphologie de l’animal se base sur plusieurs dizaines de mesures ou observations qui renseignent le potentiel de l’animal non seulement en termes de production de lait mais aussi de santé. Ainsi, par exemple, l’angle que forme le jarret avec le sol est un critère important car un mauvais angle fait courir le risque que la vache boite ce qui diminuera sa mobilité, importante pour des animaux qui pâturent très régulièrement.

Le pointage est l’affaire de techniciens du conseil agricole qui vont de fermes en fermes et aident les éleveurs à sélectionner leurs animaux. C’est donc une pratique technique et économique spécialisée de sélection des meilleures vaches. Mais c’est aussi une pratique des éleveurs eux-mêmes qui tiennent à maîtriser la composition de leurs troupeaux. Le pointage se pratique également avec ferveur dans les lycées agricoles où on l’apprend de manière méthodique. Les élèves, futurs éleveurs, s’y adonnent avec plaisir et enthousiasme, notamment tant cela fait partie de l’excellence professionnelle.

Il y aussi des concours de jeunes pointeurs qui désigneront les plus compétents. Enfin, cette pratique de pointage est aussi mise en scène de manière spectaculaire lors des comices, fêtes agricoles locales qui rassemblent toute la profession : des juges – éleveurs réputés – y décerneront des prix. Les vaches présentées sont préparées soigneusement pour y apparaître les plus belles. Les animaux primés peuvent ensuite poursuivre leur carrière à travers d’autres événements dont le plus prestigieux est évidemment le salon international de l’Agriculture à Paris.

Ces trois collectifs – jeunes pointeurs, techniciens, juges de concours – et leurs pratiques témoignent de la nature diverse du pointage : une activité à la fois technique, sociale et symbolique. Sa mise en œuvre les réunit dans la singularité des fermes ou lors de manifestations publiques, autant d’occasions d’échanger de « parler métier » entre collègues et de manière festive : « Faut qu’on soit devant la race, c’est notre métier, notre identité » affirme à cet égard un éleveur franc-comtois.

À lire aussi : L’enseignement agricole, un objet politique mal identifié

Dans cette région, une race de vache est particulièrement scrutée : la montbéliarde. Son lait entre dans la production de plusieurs fromages d’origine contrôlée comme le comté. Son histoire est ancrée dans le massif jurassien, où sa silhouette est iconique : une robe « pie rouge » blanche tachetée de rouge brun. Tête blanche, oreilles rouges, ses formes sont rassurantes et harmonieuses, c’est une « séductrice », assurent certains éleveurs. Le pointage reste alors le témoin d’une dynamique collective dans laquelle la confusion entre les compétences professionnelles, le métier et le plaisir ne peut être levée. C’est une culture, qui s’enrichit, se transforme en fonction de l’expérience, des connaissances accumulées pour améliorer le progrès génétique d’une race, l’arrimer à la modernité, tout en restant fidèle à son histoire.

La sélection

Dans l’élevage laitier, étant donné que le niveau de lactation est lié à la reproduction, les vaches sont régulièrement inséminées, idéalement tous les ans et majoritairement de manière artificielle. De ce fait, le troupeau compte un grand nombre de jeunes animaux et tous ne pourront pas rester sur la ferme. Si les mâles sont rapidement vendus, la sélection des femelles est plus délicate. Les éleveurs trient donc leurs bêtes en continu suivant des choix composites ancrés tout à la fois dans l’histoire des familles humaines et dans celles des lignées animales.

Dans l’après-guerre, avec le développement de la génétique quantitative, la sélection s’est basée sur l’accumulation de données issues du pointage et de données de suivi des animaux quant à leur production et leur santé. Cela a permis d’identifier de bons reproducteurs, des taureaux pouvant donner lieu à des lignées performantes. Cela a également impliqué d’évaluer des descendances et donc d’accumuler des données, ce dont étaient chargées des coopératives départementales de sélection qui disposaient d’un monopole local de gestion de la race.

Ce paysage a complètement changé au début de notre siècle. C’est une chose que l’on sait peu mais depuis le début des années 2010, la sélection des animaux domestiques a radicalement été modifiée. Grâce au décryptage de l’ADN, la génomique a succédé aux acquis de la statistique quantitative. Elle rend désormais envisageable le choix des jeunes femelles dès leur naissance en cherchant à répondre aux défis de plus en plus nombreux rencontrés par les élevages modernes. Alors que jusqu’ici, les index ciblaient la production de lait, les caractères fonctionnels et les caractères morphologiques, il est désormais possible – ou ce sera bientôt le cas – de caractériser l’absence de cornes, la fromageabilité du lait, les pathologies liées aux aplombs, une moindre émission de gaz à effet de serre, la résistance à la chaleur…

Tous les domaines de l’élevage semblent concernés par ces avancées : la santé des animaux et leur bien-être, leur adaptation à des environnements moins contrôlés et plus diversifiés, la réduction des impacts environnementaux, l’amélioration de la qualité sanitaire des produits alimentaires… Il serait désormais possible d’identifier, dès la naissance, le potentiel de l’animal et donc d’indiquer à l’éleveur quels animaux faire entrer dans le troupeau.

Concomitant à ce changement technique, l’interprétation française d’une législation européenne sur la libre concurrence a conduit à dissoudre les coopératives de sélection au profit d’entreprises privées qui vendent désormais les doses de sperme mais aussi les données issues du génotypage. Car pour caractériser les animaux il leur faut disposer d’une masse la plus importante possible de données issues des élevages. Les éleveurs deviennent ainsi à la fois consommateurs d’évaluations et de doses de sperme mais aussi fournisseurs de données. L’évaluation visuelle de l’animal – le pointage – reste pertinent non plus comme jugement de l’animal à sélectionner mais comme production de données dans un processus obscur de classement par des entreprises privées.