ACCÈS LIBRE Une Politique International Environnement Technologies Culture

18.10.2025 à 10:27

Tempête record en Alaska : comment le passage de l’ex-typhon Halong a pris tout le monde de court

Rick Thoman, Alaska Climate Specialist, University of Alaska Fairbanks

Texte intégral (2545 mots)

Avec la montée des eaux, le dégel du pergélisol et des prévisions tardives, la catastrophe provoquée par le passage de Halong met en lumière les défis d'adaptation à venir pour les communautés isolées d’Alaska.

Les vestiges d’un puissant typhon ont déferlé le 12 octobre 2025 sur le delta du Yukon-Kuskokwim, dans l’ouest de l’Alaska aux États-Unis, soulevant une onde de tempête qui a inondé des villages jusqu’à près de 100 kilomètres à l’intérieur des terres. Selon les autorités, les eaux ont arraché des maisons à leurs fondations et en ont emporté certaines avec leurs occupants. Plus de cinquante personnes ont dû être secourues à Kipnuk et Kwigillingok, des centaines d’habitants ont été déplacés dans la région et au moins une personne a perdu la vie.

Le typhon Halong était un phénomène inhabituel, sans doute alimenté par les températures de surface de l’océan Pacifique, proches de records cet automne. Son passage à cette période de l’année rendra la reconstruction encore plus difficile pour les communautés durement touchées, comme l’explique le météorologue Rick Thoman, de l’Université d’Alaska à Fairbanks.

Les catastrophes en Alaska rural ne ressemblent à aucune autre aux États-Unis, précise-t-il. Alors que les habitants de la côte Est, frappés le même week-end par une tempête ayant inondé le New Jersey et d’autres États, ont pu se rendre dans un magasin de bricolage pour acheter du matériel ou réserver une chambre d’hôtel en cas d’inondation, rien de tout cela n’existe dans les villages autochtones isolés d’Alaska.

Qu’est-ce qui rendait cette tempête inhabituelle ?

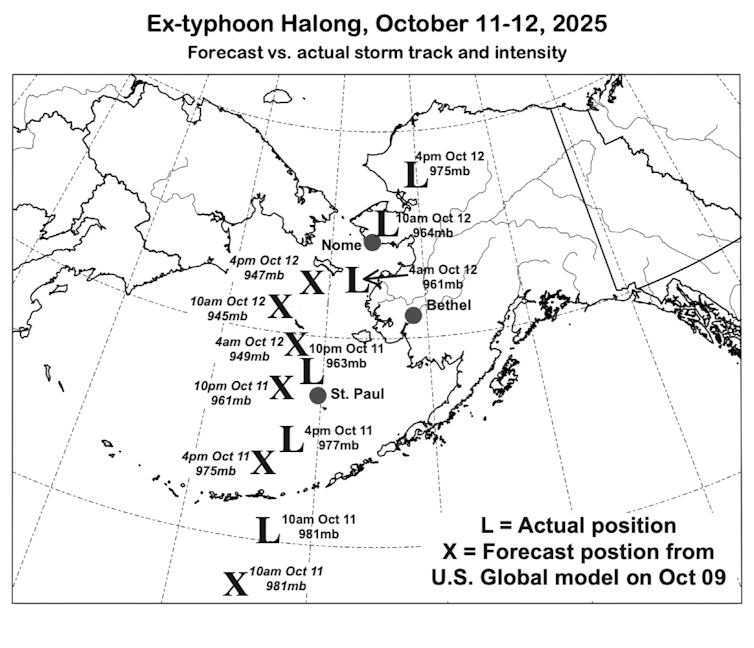

Halong était un ex-typhon, semblable à Merbok en 2022, lorsqu’il a atteint le delta. Une semaine plus tôt, il s’agissait encore d’un puissant typhon à l’est du Japon. Le jet stream l’a ensuite entraîné vers le nord-est, un phénomène assez courant, et les modèles météorologiques avaient plutôt bien prévu sa trajectoire jusqu’à la mer de Béring.

Mais à l’approche de l’Alaska, tout a déraillé.

Les prévisions des modèles ont changé, indiquant une tempête se déplaçant plus rapidement, et Halong a suivi une trajectoire très inhabituelle, passant entre l’île Saint-Laurent et la côte du delta du Yukon-Kuskokwim.

Contrairement à Merbok, dont les modèles mondiaux avaient très bien anticipé la trajectoire, celle de Halong — ainsi que son intensité finale — n’étaient pas claires avant que la tempête ne soit à moins de 36 heures des eaux territoriales de l’Alaska. C’était bien trop tard pour organiser des évacuations dans de nombreuses localités.

La perte des données du programme de ballons météorologiques, suspendu en 2025, a-t-elle affecté les prévisions ?

C’est une question qui fera l’objet de recherches futures, mais voici ce que l’on sait avec certitude : il n’y a eu aucune observation en altitude par ballon météorologique à l’île Saint-Paul, dans la mer de Béring, depuis la fin du mois d’août, ni à Kotzebue depuis février. À Bethel et Cold Bay, les lancements sont limités à un par jour au lieu de deux. À Nome, aucun ballon n’a été envoyé pendant deux jours entiers alors que la tempête se dirigeait vers la mer de Béring.

Est-ce que cela a faussé les prévisions ? On ne le sait pas, faute de données, mais il semble probable que cela ait eu un effet sur la performance des modèles.

Pourquoi la région du delta est-elle si vulnérable face à une tempête comme Halong ?

Le terrain, dans cette partie ouest de l’Alaska, est très plat, ce qui permet à de fortes tempêtes de faire pénétrer l’océan dans le delta, où l’eau se répand largement.

La plupart des terres se trouvent très près du niveau de la mer, parfois à moins de trois mètres au-dessus de la ligne de marée haute. Le dégel du pergélisol, l’affaissement du sol et la montée du niveau de la mer accentuent encore le risque. Pour de nombreuses personnes, il n’existe littéralement aucun endroit où se réfugier. Même Bethel, la plus grande ville de la région, située à une centaine de kilomètres en amont sur la rivière Kuskokwim, a connu des inondations provoquées par Halong.

Ce sont des communautés très isolées, sans routes menant aux villes. On ne peut y accéder que par bateau ou par avion. Aujourd’hui, de nombreuses personnes s’y retrouvent sans logement, alors que l’hiver approche.

Ces villages sont également de petite taille. Ils ne disposent ni de logements supplémentaires ni des ressources nécessaires pour se relever rapidement. La région se remettait déjà d’importantes inondations survenues à l’été 2024. La tribu de Kipnuk a pu obtenir une aide fédérale pour catastrophe naturelle, mais celle-ci n’a été approuvée qu’au début de janvier 2025.

À quoi ces communautés sont-elles confrontées pour la reconstruction ?

Les habitants vont devoir prendre des décisions très difficiles. Faut-il quitter la communauté pour l’hiver et espérer reconstruire l’été prochain ?

Il y a sans doute très peu de logements disponibles dans la région, d’autant que les inondations ont été étendues et qu’il existe déjà une pénurie de logements. Les personnes déplacées doivent-elles se rendre à Anchorage ? La vie en ville y est coûteuse. Il n’existe pas de solution simple.

La reconstruction dans des endroits comme Kipnuk est logiquement complexe. On ne peut pas simplement décrocher son téléphone et appeler un entrepreneur local. Presque tous les matériaux doivent être acheminés par barge – du contreplaqué aux clous en passant par les fenêtres – et cela ne se fera pas en hiver. Impossible de transporter quoi que ce soit par camion : il n’y a pas de routes. Les avions ne peuvent transporter que de petites quantités, car les pistes sont courtes et non adaptées aux avions cargo.

La Garde nationale pourrait peut-être aider à acheminer des fournitures par avion. Mais il faut encore disposer de personnes capables d’assurer la construction et les réparations. Tout devient cent fois plus compliqué lorsqu’il s’agit de bâtir dans des communautés isolées. Même si une aide nationale ou fédérale est approuvée, la plupart des maisons ne pourraient être reconstruites qu’à l’été prochain.

Le changement climatique joue-t-il un rôle dans ce type de tempêtes ?

Ce sera une autre question à explorer dans de futures recherches, mais la température de surface de la mer dans la majeure partie du Pacifique Nord, que le typhon Halong a traversée avant d’atteindre les îles Aléoutiennes, était bien plus élevée que la normale. Les eaux chaudes alimentent les tempêtes.

Halong a également entraîné avec lui une masse d’air très chaud vers le nord. À l’est de sa trajectoire, le 11 octobre, Unalaska a enregistré 20 °C, un record absolu pour un mois d’octobre à cet endroit.

Rick Thoman a pris sa retraite du service météorologique national (National Weather Service) de la région Alaska en 2018.

16.10.2025 à 15:48

La rivière qui cache la forêt ? L’importance de protéger les ripisylves, précieuses face aux changements globaux

Simon Dufour, Enseignant chercheur, Université Rennes 2

Richard Chevalier, Ingénieur retraité de l'INRAE

Villar Marc, Inrae

Texte intégral (3514 mots)

On parle ainsi de ripisylves pour décrire la flore qui peuple les rives et de forêts alluviales pour parler des forêts qui jouxtent les cours d’eau (et qui sont souvent des « forêts inondables »). Riches d’une biodiversité précieuse, les ripisylves rendent un grand nombre de services écosystémiques. Tout du moins, lorsque les pressions exercées par les activités humaines ne les ont pas dégradées…

Comment mieux gérer ces milieux fragiles et pourtant protecteurs, notamment face au changement climatique ? Une question à laquelle répond l’ouvrage paru en octobre 2025 aux éditions Quae, librement accessible en ligne. Dans le texte ci-dessous, ses coordinateurs scientifiques expliquent pourquoi et comment protéger ces bijoux méconnus de biodiversité.

Parlez de rivières, de fleuves, de ruisseaux… les images qui viennent à l’esprit sont presque systématiquement des images avec de l’eau, ou au contraire de chenaux à sec.

Pourtant, les cours d’eau ne sont pas que des tuyaux qui transportent de l’eau, ce sont aussi des forêts. En conditions naturelles, une végétation particulière pousse en effet sur leurs berges, à laquelle on donne plusieurs noms : ripisylve, forêt alluviale, boisement riverain, cordon riparien, forêt-galerie, etc.

Ces forêts méritent d’être mieux connues : elles représentent en effet un atout important pour la gestion durable des territoires dans le contexte des changements globaux (changement climatique, déclin de la biodiversité, etc.) que nous vivons.

À lire aussi : « Méandres ou la rivière inventée » : comment refaire monde avec les rivières ?

Une forêt pas comme les autres

Quel que soit le nom que l’on donne à ces forêts, cette végétation est particulière, car elle est connectée au cours d’eau.

Lors des inondations par exemple, de l’eau passe du chenal vers la forêt, et avec elle aussi des sédiments, des graines, des nutriments, etc. Il en résulte des conditions écologiques différentes du paysage alentour. Par exemple, la végétation a accès à davantage d’eau et pousse plus vite.

Mais elle doit également s’adapter à la présence de l’eau. Celle-ci peut engorger le substrat pendant plusieurs semaines, et les crues qui peuvent éroder les sédiments – et, par la même occasion, arracher le substrat sur lequel elle pousse.

Les forêts de bord de cours d’eau sont donc des écosystèmes uniques : ni complètement aquatiques ni complètement terrestres, composés d’une végétation particulière avec des espèces adaptées comme les saules, les aulnes, les peupliers, etc.

Non seulement elles abritent des espèces spécifiques, ce qui augmente la biodiversité à l’échelle régionale, mais elles en accueillent aussi une grande quantité sur des surfaces relativement petites. En effet, les conditions sont localement très variables (de très humides à très sèches), ce qui crée des mosaïques d’habitats.

Des observations réalisées sur une trentaine de sites couvrant seulement 7,2km2 le long de l’Adour (dans le sud-ouest de la France, ndlr) recensent ainsi près de 1 500 espèces végétales pour ce seul cours d’eau. Cela représente environ 15 % de la flore vasculaire – un groupe de plantes qui recoupe les angiospermes (ou, plantes à fleurs), les gymnospermes, les monilophytes et les lycophytes – de France métropolitaine, alors que la surface couverte ne représente que 0,0013 % du territoire français.

Le cours d’eau influence donc la végétation des rives, mais les forêts des bords de cours d’eau influencent aussi grandement le fonctionnement de ce dernier en retour.

De multiples services rendus à la société

Les forêts alluviales et les ripisylves ne sont pas seulement des viviers de biodiversité : elles fournissent également des services écosystémiques précieux pour nos sociétés.

Elles participent ainsi aux stratégies d’atténuation face au changement climatique, en stockant du carbone en grande quantité. Du fait des conditions humides, leur croissance et leur biomasse sont parfois aussi importantes que celles des forêts tropicales. En été, elles limitent la hausse de la température de l’eau des petites rivières jusqu’à 5 °C, ce qui est précieux pour la faune aquatique. En outre, elles piègent des sédiments, des nutriments et des substances qui dégradent la qualité physico-chimique des cours d’eau.

Dans certaines conditions, elles contribuent par ailleurs à ralentir la propagation et à réduire l’ampleur des ondes de crues entre l’amont et l’aval des bassins versants.

Au-delà de leur biodiversité végétale propre, elles fournissent des ressources alimentaires, des habitats et des corridors de déplacement à de nombreuses espèces aquatiques, semi-aquatiques et terrestres, telles que les poissons, le castor, les chauves-souris, etc. Elles participent, enfin, à former un paysage agréable, apprécié des différents usagers des cours d’eau (promeneurs, pêcheurs, cyclistes, etc.).

Ces forêts ne sont toutefois pas miraculeuses. La qualité de l’eau dépend également d’autres éléments, comme les pressions sur la biodiversité qui s’exercent dans le bassin versant.

Si la présence de ces forêts est un réel atout, elle n’est pas un blanc-seing qui permettrait de faire l’impasse sur les effets de certaines activités humaines, comme l’artificialisation des sols, l’agriculture intensive, les rejets de stations d’épuration ou le relargage de plastiques, sur la qualité des cours d’eau. Historiquement, les cours d’eau et leurs abords ont en effet souvent concentré ces impacts délétères.

Un joyau sous pression

À l’échelle de l’Europe, on estime que seuls 30 % des zones riveraines de cours d’eau sont encore boisées, alors qu’elles pourraient l’être à plus de 95 %.

Ce chiffre cache toutefois une très grande variabilité entre pays : ce taux peut atteindre une moyenne de 50 % en Scandinavie et descendre à 10 % en Angleterre et en Irlande. Dans certaines régions de moyenne montagne ou de déprise rurale, les superficies augmentent, mais à l’échelle continentale, ces milieux continuent de régresser. Entre 2012 et 2018, 9 000 hectares ont disparu chaque année, en Europe. Près de 50 % de ces étendues ont été réaffectées en surfaces bâties, 25 % en parcelles cultivées et 25 % en praires.

Lorsqu’ils existent, ces boisements subissent en outre d’autres pressions : perte de caractère humide du fait des prélèvements en eau et du changement climatique, présence d’espèces exotiques envahissantes, propagation de maladies touchant les arbres comme le phytophthora ou la chalarose, mauvaises pratiques d’entretien, etc.

Résultat : ils sont parmi les habitats semi-naturels européens dans le plus mauvais état de conservation, puisque seulement 5 % sont considérés comme dans un état favorable. Or, il a été démontré que le faible boisement des berges et leur dégradation limitent drastiquement leur qualité écologique et leur capacité à rendre les services écosystémiques mentionnés plus haut.

Dépasser la volonté de « faire propre »

Reconnaître toute la valeur des forêts des bords de cours d’eau doit amener à définir comme objectifs prioritaires des politiques environnementales trois grandes stratégies :

- conserver l’existant,

- restaurer ce qui est dégradé,

- et améliorer les pratiques quotidiennes de gestion.

Mais il ne suffit pas d’énoncer ces grands principes. Leur mise en œuvre concrète et à large échelle peut s’avérer complexe du fait de la coexistence d’enjeux multiples, qui relèvent de plusieurs échelles spatiales et impliquent de nombreux acteurs : inondations, biodiversité, quantité et qualité de l’eau, usages divers, espèces envahissantes, obstacles à l’écoulement, etc.

Heureusement, des solutions existent : plan pluriannuel de gestion, diagnostic et gestion sectorisés, techniques de génie végétal, méthodes et indicateurs de suivi adaptés, outils de conception des actions de restauration ou des mesures de conservation, etc.

Beaucoup reste à faire : la gestion des forêts alluviales et des ripisylves s’appuie parfois plus sur l’habitude ou sur la volonté de « faire propre » que sur l’évaluation factuelle des enjeux. Elle doit aussi être considérée comme suffisamment prioritaire pour que des moyens humains et financiers suffisants lui soient consacrés et que les bonnes pratiques soient plus largement partagées.

Mais c’est une logique payante pour relever les enjeux environnementaux contemporains, notamment en matière de moyens financiers et humains, car ces forêts apportent de nombreux bénéfices alors même qu’elles occupent une superficie réduite et qu’elles ont été très dégradées. À l’interface entre l’eau et la terre, les ripisylves et les forêts alluviales souffrent d’une faible visibilité, aussi bien dans les politiques environnementales que dans le grand public, ce qui constitue un frein à leur prise en compte. Il s’agit donc de travailler à faire (re)connaître leurs valeurs, leurs fonctions et leurs spécificités.

Simon Dufour a reçu des financements des programmes européens COST Action CA 16208 et Horizon 2020.

Richard Chevalier est ingénieur retraité de l’INRAE (UR EFNO), il continue à utiliser cette affiliation pour des valorisations concernant ses activités de recherche antérieures. Il exerce de l’expertise, du conseil, de l’appui technique et de l’enseignement en phytoécologie dans le cadre de son auto-entreprise CHEPHYTEC. Il exerce aussi du conseil et de l’appui technique bénévoles en phytoécologie pour des associations naturalistes : Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire (CEN CVL), Loiret Nature Environnement (LNE) et Cultur’AuxBarres (MLC Nogent-sur-Vernisson)

Marc Villar a reçu des financements principalement du Ministère de l’Agriculture (MASA) et de la Région Centre-Val de Loire pour ses recherches sur le programme national de conservation des ressources génétiques du Peuplier noir.

16.10.2025 à 10:24

Pourquoi les labels « bio » ne se valent pas d’un pays à l’autre

Marie Asma Ben-Othmen, Enseignante-chercheuse en Economie de l'environnement & Agroéconomie, Responsable du Master of Science Urban Agriculture & Green Cities, UniLaSalle

Texte intégral (3060 mots)

Le « bio » : une étiquette clairement identifiable et souvent rassurante. Pourtant, les réalités derrière ce label mondial divergent. Alors que les normes en Europe sont plutôt strictes, elles sont bien plus souples en Amérique du Nord. Dans les pays émergents, ce sont les contrôles qui sont inégaux. Autant d’éléments à même d’affecter la confiance accordée au bio par les consommateurs. Comment s’y retrouver ? L’idéal serait d’harmoniser les règles d’un pays à l’autre. Petit tour d’horizon.

Le « bio » est un label mondial qui peut s’appliquer à des produits venus d’Europe, de Chine ou d’Amérique du Sud. Il n’a pourtant rien d’universel. Derrière l’étiquette rassurante, on ne retrouvera pas les mêmes normes en fonction des pays de production.

Par exemple, alors que l’Europe impose des règles plutôt strictes, les États-Unis se montrent beaucoup plus souples. Dans certains pays émergents, comme le Brésil, ce sont les contrôles qui sont souvent moins sévères. Nous vous proposons ici un bref tour d’horizon, qui vous permettra, nous l’espérons, de mieux orienter vos choix de consommation.

À lire aussi : Une agriculture 100% bio en France est-elle possible ?

L’absence de pesticides derrière le succès du bio français

En France, la consommation de produits biologiques a connu une croissance fulgurante. En 2023, après vingt années de progression continue, ce marché a été multiplié par 13 par rapport à son niveau initial.

Cette tendance s’explique par le fait que les consommateurs perçoivent le bio comme un produit plus naturel, notamment en raison de l’absence de traitements pesticides autorisés. La production bio doit respecter un cahier des charges plus attentif à l’environnement, ce qui favorise la confiance des consommateurs dans un contexte de plus en plus marqué par la défiance alimentaire.

Ce label demeure toutefois une construction réglementaire qui dépend fortement du contexte national. Cette dynamique positive se heurte aujourd’hui à des évolutions législatives à même de la fragiliser. La loi Duplomb, adoptée le 8 juillet 2025, illustre combien les choix politiques peuvent ébranler la confiance accordée à l’agriculture en réintroduisant la question des pesticides au cœur du débat. Cette loi propose en effet des dérogations à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes.

Même si elle loi ne concerne pas directement les producteurs biologiques, elle risque d’avoir des effets indirects sur le secteur. En réintroduisant des dérogations à l’usage de substances controversées, elle ravive la défiance du public envers l’agriculture conventionnelle. Dans ce contexte, les filières bio pourraient apparaître comme une valeur refuge pour les consommateurs, renforçant leur rôle de repère de confiance dans un paysage agricole fragilisé.

Dans l’Union européenne, un label bio garanti sans OGM

L’Union européenne (UE) a établi une réglementation stricte pour l’agriculture biologique dès 1991. Au-delà de la question des pesticides, qui se pose, comme on l’a vu plus haut, plus intensément en France, celle des organismes génétiquement modifiés (OGM) offre également une clé de lecture intéressante à l’échelle européenne.

En effet, le label bio européen interdit totalement le recours à OGM dans les produits labélisés bio, à toutes les étapes de sa chaîne de production. Cela signifie qu’il est interdit d’utiliser des semences OGM pour les cultures bio, pas d’alimentation animale issue des OGM pour l’élevage bio et pas d’ingrédients issus des OGM pour les produits transformés bio.

En outre, le cahier des charges européen du bio impose des pratiques agricoles strictes en limitant le recours aux intrants de synthèse. Ceci inclut les engrais azotés, les pesticides, les herbicides et les fongicides de synthèse. Seuls certains intrants naturels ou minéraux sont autorisés, à l’instar du fumier, compost et engrais verts. Ceci reflète la philosophie du bio, basée sur la prévention des maladies et des déséquilibres agronomiques, par le maintien de la fertilité des sols, la biodiversité et les équilibres écologiques.

En France, le label français AB s’appuie ainsi sur le règlement européen, tout en ajoutant quelques exigences propres, comme un contrôle plus rigoureux de la traçabilité et du lien au sol.

Si les deux labels restent alignés sur les grands principes, le bio français se distingue par une mise en œuvre généralement plus stricte, héritée d’une longue tradition d’agriculture biologique militante.

Le bio en Europe se heurte aussi à un certain nombre d’enjeux actuels, notamment agronomiques. Il s’agit par exemple du besoin de renforcer la recherche sur les alternatives aux pesticides et autres intrants de synthèse, comme le biocontrôle, une sélection variétale adaptée et la gestion écologique des sols.

Enfin, force est de constater que l’UE a fait du bio un pilier de sa stratégie « de la ferme à la table » (« From Farm to Fork »). Celle-ci a pour objectif d’atteindre 25 % de la surface agricole utile (SAU) européenne en bio d’ici 2030.

Afin de garantir la fiabilité du label, l’UE a mis en place un système de contrôle centralisé et harmonisé de supervision des chaînes de valeur alimentaires. Celles-ci englobent les producteurs, les transformateurs, jusqu’aux distributeurs. Ces contrôles reposent sur des règles précises définies par le règlement européen 2018/848.

De son côté, le consommateur retrouvera les différents labels de certification bio, tels que le label européen EU Organic, le label national AB en France ou encore le Bio-Siegel en Allemagne. Même si tous ces labels reposent sur la même base réglementaire européenne, leurs modalités d’application (par exemple, le type de suivi) peuvent varier légèrement d’un pays à un autre. Chaque pays peut en outre y ajouter des exigences supplémentaires. Par exemple, la France impose une fréquence de contrôle plus élevée, tandis que l’Allemagne insiste sur la transparence des filières.

Une labélisation plus souple en Amérique du Nord

En Amérique du Nord, l’approche du bio est plus souple que celle de l’Union européenne. Aux États-Unis, le label USDA Organic, créé en 2002, définit les standards nationaux de la production biologique. Il se caractérise par une certaine souplesse par rapport aux standards européens, notamment en ce qui concerne l’usage des intrants, puisque certains produits chimiques d’origine synthétique sont tolérés s’ils sont jugés nécessaires et sans alternatives viables. Ceux-ci incluent, par exemple, certains désinfectants pour bâtiments d’élevage et traitements antiparasitaires dans la conduite de l’élevage.

Le Canada, de son côté, a mis en place sa réglementation nationale des produits biologiques – le Canada Organic Regime – plus tardivement que les États-Unis. Ce système est équivalent à celui des États-Unis, dans la mesure où un accord bilatéral de reconnaissance mutuelle permet la vente des produits bio canadiens aux États-Unis et vice versa.

Les deux systèmes présentent ainsi de nombreuses similitudes, notamment en ce qui concerne la liste des substances autorisées et leur flexibilité d’usage. Cependant, ils divergent du modèle européen sur plusieurs points.

Tout d’abord, alors que l’UE applique une tolérance quasi nulle vis-à-vis des OGM, les États-Unis et le Canada tolèrent, de façon implicite, la présence accidentelle de traces d’OGM dans les produits bio. En effet, selon le règlement de l’USDA Organic, l’utilisation volontaire d’OGM est strictement interdite, mais une contamination involontaire n’entraîne pas automatiquement la perte de la certification si elle est jugée indépendante du producteur. Le Canada adopte une position légèrement plus stricte, imposant des contrôles renforcés et une tolérance plus faible.

Cette différence a suscité des controverses au moment de l’accord de reconnaissance mutuelle, certains consommateurs et producteurs canadiens craignant de voir arriver sur leur marché des produits bio américains jugés moins exigeants sur la question des OGM. Celles-ci concernaient également les conditions d’élevage. En effet, alors qu’en Europe les densités animales sont strictement limitées et que les sorties en plein air sont très encadrées, en Amérique du Nord, certains systèmes de production biologique peuvent être beaucoup plus intensifs, menant à de véritables fermes industrielles biologiques, ce qui entraîne une perte de proximité avec l’idéal originel du bio.

Enfin, un autre contraste concerne les productions hors sol. Aux États-Unis, les fermes hydroponiques – qui cultivent les plantes hors sol – peuvent être certifiées USDA Organic, à condition que les intrants utilisés figurent sur la liste autorisée. En revanche, en Europe, l’hydroponie est exclue car elle ne respecte pas le lien au sol, considéré au cœur de la philosophie agroécologique.

À lire aussi : « Les mots de la science » : A comme agroécologie

Dans les pays émergents, du bio mais selon quels critères ?

Dans les pays émergents, la question du bio se pose différemment. En effet, celle-ci dépend fortement des dispositifs et des critères mis en place par ces pays pour en garantir la crédibilité. À titre d’exemple, en Inde, au Brésil ou en Chine, les labels bio nationaux sont assez récents (la plupart ont été mis en place entre 2000 et 2010) et moins contraignants que leurs équivalents européens.

Alors que, dans l’UE, les contrôles sont effectués par des organismes certificateurs tiers accrédités et indépendants, au Brésil, les producteurs peuvent être certifiés via un système participatif de garantie (SPG), qui repose sur l’auto-évaluation collective des agriculteurs. En conséquence, ces labels peinent à construire une véritable confiance auprès des consommateurs.

Par ailleurs, dans de nombreux cas, les certifications biologiques sont avant tout conçues pour répondre aux standards des marchés internationaux afin de faciliter l’exportation vers l’UE ou l’Amérique du Nord, plutôt que pour structurer un marché intérieur. C’est, par exemple, le cas en Inde.

Cette situation laisse souvent les consommateurs locaux avec une offre limitée et parfois peu fiable. Dans ce contexte, les organismes privés de certification internationaux, comme Ecocert, Control Union ou BioInspecta occupent une place croissante. Ils améliorent la reconnaissance de ces produits, mais renforcent une forme de dépendance vis-à-vis de standards extérieurs, ce qui soulève des enjeux de souveraineté alimentaire mais aussi de justice sociale dans ces pays.

Le bio, un label global… mais éclaté

L’absence de reconnaissance universelle mutuelle entre les différents systèmes de certification biologique engendre de la confusion chez les consommateurs. Il crée également de fortes contraintes pour les producteurs.

En pratique, un agriculteur qui souhaiterait exporter une partie de sa production doit souvent obtenir plusieurs certifications distinctes. Par exemple, un producteur mexicain doit ainsi être certifié à la fois USDA Organic pour accéder au marché américain et EU Organic pour pénétrer le marché européen.

Cette multiplication des démarches alourdit les coûts et la complexité administrative pour les producteurs, tout en renforçant les inégalités d’accès aux marchés internationaux.

Du côté des consommateurs, l’usage généralisé du terme « bio » peut donner l’illusion d’une norme universelle, alors qu’il recouvre en réalité des cahiers des charges très différents selon les pays. Cette situation entretient une certaine ambiguïté et peut induire en erreur, en masquant les disparités de pratiques agricoles et de niveaux d’exigence derrière un label apparemment commun.

Comment s’y retrouver en tant que consommateur ?

Pour s’y retrouver dans la jungle du « bio », il faut donc aller au-delà du simple logo affiché sur l’emballage et s’informer sur la provenance réelle du produit et sur le cahier des charges du label précis qui le certifie.

Il est aussi essentiel de garder à l’esprit que bio ne signifie pas automatiquement « local » ni « petit producteur ». Certains produits certifiés biologiques proviennent de filières industrielles mondialisées.

Enfin, le consommateur peut jouer un rôle actif de « citoyen alimentaire », pour encourager davantage de transparence et de traçabilité, s’il favorise les circuits de distribution qui donnent accès à une information claire et détaillée sur l’origine et les modes de production. Il soutient alors une alimentation plus démocratique et responsable. C’est précisément cette implication citoyenne dans le système alimentaire qui peut favoriser l’essor d’une culture de l’alimentation locale et durable, fondée sur la confiance, l’attachement au territoire et la coopération entre producteurs et consommateurs.

Pour que le bio livre son plein potentiel en termes de transformation agroécologique des systèmes alimentaires mondiaux, peut-être faudrait-il, demain, envisager une harmonisation internationale du bio. C’est à cette condition qu’on pourra en faire un véritable langage commun pour les consommateurs, qui signifie réellement la même chose d’un pays à l’autre.

Marie Asma Ben-Othmen ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

14.10.2025 à 15:46

Retour du loup : sociologie d’un grand remue-ménage

Antoine Doré, Sociologue des sciences, techniques et politiques environnementales et agricoles., Inrae

Texte intégral (3255 mots)

Alors que les appels à renouer avec le sauvage se multiplient, la place du loup est devenue une question éminemment politique. Comment cohabiter avec le grand prédateur, et que cela signifie-t-il à tous les niveaux ? Dans « Politiques du loup. Faire de la sociologie avec des animaux », à paraître le 15 octobre 2025 aux Presses universitaires de France, le sociologue Antoine Doré (Inrae) revient sur la complexité de notre rapport au vivant, constitué d’un écheveau de liens complexes formés historiquement et socialement. Nous reproduisons ci-dessous un extrait de son introduction.

Plusieurs dizaines d’années après leur disparition, les loups sont de retour dans des contrées d’Europe et d’Amérique du Nord desquelles ils avaient été éradiqués. Au milieu des frénésies de la modernité, des raffuts du monde industriel et du grand saccage des milieux de vie, une espèce réapparaît : moment suspendu… entre espoir fragile et modeste soulagement devant les manifestations d’une nature qui reprend ses droits.

Dans le quotidien des champs, au milieu des frémissements du bétail et du fourmillement des vies pastorales, surgit une bête : instants de stupeur… profonde incompréhension et montées de colère face aux signes de délitement d’un monde familier dans lequel on ne se reconnaît plus.

Les réactions contrastées suscitées par le retour du prédateur ont quelques points communs. Elles témoignent d’une attention à l’habitabilité des lieux, que les prédateurs viennent tantôt enrichir, tantôt dégrader, selon les points de vue. Elles rappellent également à quel point les conditions d’existence de tout un chacun sont intimement intriquées avec la présence des autres. Non seulement avec la présence des autres humains, mais également avec celle des animaux qui peuplent les endroits où l’on vit.

Parce que se situer dans le monde revient à tisser des relations avec un ensemble d’entités matérielles et symboliques. Certaines, auxquelles sont reconnues des capacités à éprouver subjectivement les choses, occupent une position particulière. Car elles habitent le monde. Elles en ont une expérience. Vivre avec elles, c’est donc cohabiter. Les façons d’être au monde sont ainsi étroitement liées aux entités non humaines (notion mise à l’honneur en sciences sociales par la théorie de l’acteur-réseau, issue des Science and Technology Studies, selon laquelle la société ne se réduit pas aux humains), en particulier aux animaux.

À lire aussi : Comprendre la diversité des émotions suscitées par le loup en France

Vivant-matière, Vivant-personne et vivants sauvages

Bien sûr, ces derniers ne tiennent pas une place équivalente dans la vie de tous. Un nombre croissant de personnes vivent des animaux sans vivre avec. Ceux-ci s’apparentent alors à ce que le sociologue André Micoud appelle du vivant-matière : des organismes désingularisés, souvent invisibles de leurs principaux usagers finaux, confinés dans des ateliers de productions intensives et des laboratoires de recherche.

Dans la taxonomie proposée par ce sociologue, le vivant-matière s’oppose au vivant-personne, qui désigne au contraire des animaux dotés d’identités singulières, façonnées par des attachements affectifs et des relations bienveillantes. Là où A. Micoud identifie deux pôles d’un continuum en tension, l’anthropologue Charles Stépanoff distingue pour sa part « deux formes originales de traitement des animaux [qui] se sont […] généralisées à une époque récente » : l’animal-matière et l’animal-enfant. Mais plus que des réalités empiriques « pures », ces deux figures s’apparentent davantage à des avatars de la pensée des modernes.

Les loups ont ceci de particulier et d’intéressant qu’ils surgissent dans les interstices de cette modernité occidentale, là où des personnes partagent leur vie avec des animaux selon des modalités bien différentes. Ici, les brebis tiennent une place irréductible à une simple fonction de production. Les relations aux chiens – de conduite ou de protection des troupeaux, de chasse, etc. – ne se résument pas à des rapports familiers. S’ils mangent et s’ils dorment parfois aux côtés des humains, ils partagent également avec eux le travail.

Et puis il y a les animaux que l’on chasse, ceux que l’on observe, ceux que l’on protège et dont on prend soin sans pour autant les apprivoiser. Se situer par rapport à ces bêtes relève d’enjeux complexes. Cela engage des rapports hétérogènes à l’environnement. Cela instaure également des positions différenciées dans l’espace social.

Car autour de ces animaux s’établissent des relations entre les habitants des territoires. Et les crises provoquées par les loups naissent bien souvent d’une perturbation de l’équilibre des attachements entre les habitants humains et non humains de ces territoires recolonisés par le prédateur. S’y écharper à propos des loups, c’est toujours aussi se disputer sur la relation qui convient à tout un cortège d’autres animaux.

Une multitude de perceptions sociales

Isabelle Arpin l’a bien montré dans une enquête sur la place de la faune sauvage dans la vie des gens de la Vanoise (Parc national situé dans le département de la Savoie, ndlr). Quand la sociologue amorce son enquête, les loups n’y ont pas réapparu. En écoutant les gens parler des animaux et en observant les activités qui les relient à ces derniers, elle distingue deux mondes :

d’un côté, celui des éleveurs, des chasseurs de chamois et d’une première génération de garde-moniteurs du parc national ;

de l’autre, celui des naturalistes, des protecteurs de la nature, d’une nouvelle génération de garde-moniteurs et autres agents du parc national.

Le premier, composé principalement des « gens d’ici », est resserré dans l’espace et le temps. Les récits qui y circulent décrivent avec précision la vie quotidienne dans ces lieux, une vie partagée avec la faune, structurée autour de l’opposition entre le sauvage et le domestique. On y accorde une attention particulière à l’abondance et à la rareté des espèces, aux craintes et à la distance que les animaux conservent à l’égard des humains.

Les bouquetins y sont par exemple considérés comme suspects et de peu d’intérêt. Ils sont nombreux et peu craintifs, ce qui les apparente alors anormalement à des animaux domestiques. Les mouflons, au contraire, restent plutôt rares et éloignés des humains. Ils sont ainsi mieux appréciés en tant qu’authentiques animaux sauvages.

Le second monde, composé surtout des « gens d’ailleurs », est plus vaste et diffus. On y traverse des époques reculées, des espaces lointains, entre des récits de voyage naturaliste à l’étranger et un intérêt pour la longue histoire des espèces sauvages. L’opposition du naturel et de l’artificiel y prédomine, mettant en jeu l’appréciation du caractère autonome et autochtone des animaux. Les bouquetins y sont appréciés en tant qu’animaux naturels, car indigènes aux lieux, tandis que les mouflons au contraire y sont moins bien considérés du fait de leur origine anthropique, l’espèce ayant été introduite au XIXe siècle, puis dans les années 1950.

On découvre, au fil des récits et des pratiques des habitants de la Vanoise, le rôle de quelques animaux dans la construction, la naturalisation ou la subversion d’oppositions structurantes entre les « gens d’ici » et les « gens d’ailleurs », mais aussi entre les femmes et les hommes, entre les générations ou encore entre les « profanes » aux savoirs empiriques ancrés dans l’expérience vécue et les « experts » dont les connaissances de terrain s’appuient aussi sur des savoirs livresques ou institutionnalisés.

À lire aussi : Comment le tourisme et les loisirs de plein air ont modifié notre rapport aux animaux sauvages

Un équilibre fragile bousculé

Avant que les loups ne reviennent en Haute-Maurienne (Savoie) à l’automne 1997, quelques années après leur découverte dans le Mercantour (Alpes-Maritimes), les membres de ces deux mondes coexistent de manière relativement stable et pacifique. Ils parviennent à s’éviter en se partageant les animaux.

Les naturalistes s’attachent par exemple davantage aux bouquetins et les chasseurs aux chamois. L’accès aux animaux est également distribué dans le temps et l’espace, à travers la mise en place de périodes de chasse ou la définition de zones réglementées instituant une partition géographique des activités qui gravitent autour d’eux.

La coexistence n’est pas toujours facile cependant. Les catégories qui façonnent ces mondes s’avèrent parfois instables. Ces mondes réussissent toutefois à ménager des compromis face à l’émergence de nouveaux problèmes liés à la réapparition ou à l’augmentation des effectifs d’espèces comme les grands herbivores, les lynx, les grands rapaces ou encore les sangliers.

C’est alors que les loups surgissent et viennent bouleverser ce modus vivendi. Un sentiment de vulnérabilité plus brutal et plus insoutenable gagne en particulier les éleveurs et bergers confrontés aux attaques de leurs troupeaux, tandis que la protection des loups est identifiée par certains naturalistes comme un combat capital pour la préservation de la nature en général. Dès lors, ainsi que le souligne I. Arpin :

« La crise éclate parce que la venue des loups exaspère les tensions accumulées et met fin à un équilibre fragile entre les deux mondes. »

De nouveaux liens se créent entre des mondes qui doivent désormais composer ensemble. Les oppositions sauvage/domestique et naturel/artificiel sont brouillées : les loups deviennent l’archétype du sauvage pour les « gens d’ailleurs » et le comble de l’artifice pour les « gens d’ici » dont une majorité considère qu’ils ont été réintroduits secrètement par des « écologistes ». À l’arrivée du prédateur, les mondes globalement structurés se dissipent pour prendre la forme de réseaux conflictuels :

« L’ordre […] cède la place au désordre, les certitudes aux incertitudes, les savoir-faire maîtrisés aux improvisations. »

La propagation politique des loups

Si les études en sciences sociales ont bien documenté les turbulences locales provoquées par la présence des loups – lesquelles poussent à inventer des manières d’habiter les territoires –, on sait encore peu de choses de leur étonnante propagation politique.

Alors qu’avec nombre d’animaux, la cohabitation reste une affaire d’ajustements circonscrits aux bêtes et aux personnes directement engagées dans la situation, on est dans le cas des loups face à des négociations d’un type très différent. Les bouleversements locaux débordent des territoires concernés et affectent finalement une large part de la population nationale soucieuse du sort réservé aux loups ou aux moutons, aux éleveurs, aux mouflons, aux chasseurs, etc. Les destinées d’une multiplicité d’humains et de non-humains se trouvent inextricablement reliées à celle des loups, mais dans des sens très divers et antagonistes. De sorte que les modes de régulation locale des conflits, qui s’inventaient autour des problèmes liés par exemple aux sangliers, aux marmottes, ou aux bouquetins, apparaissent inappropriés pour faire face à l’ampleur de la crise engendrée par les loups.

Les réseaux constitués des humains et des non-humains directement affectés par le retour des loups ne parviennent plus à s’articuler. La définition des modalités de prise en charge des conséquences heureuses ou malheureuses liées à ces nouveaux venus fait l’objet d’une multitude de questions.

Ces questions circulent des territoires ruraux confrontés à la présence de ces prédateurs jusque dans les grands médias nationaux, au Parlement, ou encore dans les tribunaux : qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Combien sont-ils ? Comment les protéger ? Comment s’en protéger ? Que valent-ils ? Que coûtent-ils et à qui ? Comment les accueillir ? Comment s’en prémunir ?

Aucun compromis local ni aucune solution scientifique, technique, juridique ou administrative ne permet de répondre de manière satisfaisante aux problèmes qui se posent.

Les acteurs désorientés – les protecteurs comme les détracteurs du prédateur – se mobilisent alors pour chercher le soutien d’alliés extérieurs susceptibles de les aider à constituer une force de résolution de la crise qu’ils traversent et qui affecte ce à quoi ils tiennent. Dans les pays où les loups réapparaissent, l’annonce publique de leur retour fait grand bruit. L’événement s’impose comme un problème public sur lequel les habitants de toute la nation sont invités à s’exprimer. En France, le retour des loups donne lieu par exemple à un sondage Sofres commandé par le ministère de l’environnement en mai 1995 : 79 % des personnes interrogées s’y déclarent favorables.

Les réseaux locaux, qui se sont substitués aux mondes articulés, s’étendent au-delà de celles et ceux qui sont immédiatement concernés par le retour des loups. Ils forment ainsi des publics, c’est-à-dire des groupes d’individus qui, sans être directement affectés par la présence du prédateur, s’en trouvent pourtant sérieusement concernés (selon la définition du « public » forgée par John Dewey :

La présence des loups s’affirme alors comme une question plus politique que jamais. C’est à l’étude de ces formes intrigantes de propagation politique des loups que ce livre est consacré.

À lire aussi : Malgré les plans loup successifs, une cohabitation toujours délicate dans les Alpes du Sud

Antoine Doré ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

12.10.2025 à 08:59

Freinage et particules fines : une pollution routière oubliée des évolutions réglementaires ?

Alice Mirailler, Ph.D. Candidate, Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures LaMCoS, INSA Lyon – Université de Lyon

Ana-Maria Trunfio-Sfarghiu, Chercheuse, INSA Lyon – Université de Lyon

Texte intégral (2369 mots)

Alors que la 50e édition du salon EquipAuto, salon international des pros de l’automobile, s’ouvre à Paris ce 14 octobre, penchons-nous sur l’autre problème de pollution, grandissant, posé par toutes les voitures, même électriques : les émissions hors échappement, dues à l’usure des freins, des pneus et de la chaussée. La question est indépendante de l’enjeu de réduire les émissions à l’échappement des voitures neuves, qui ont déjà fortement diminué du fait des progrès techniques. Une norme européenne, qui doit entrer en vigueur en 2026, entend les réduire, mais sa mise en œuvre pourrait ne pas livrer les effets escomptés.

Au 1er janvier 2024, le parc routier français était constitué de 39,3 millions de voitures particulières, de 6,5 millions de véhicules utilitaires légers (VUL), de 625 000 poids lourds et de 94 000 autobus et autocars en circulation.

Dans les contextes de forte densité du trafic, les émissions polluantes liées au transport routier restent un enjeu majeur de santé publique. En France, les véhicules particuliers sont à l’origine de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. En 2019, ils représentaient 26 % des émissions nationales d’oxyde d’azote (NOx), un polluant irritant pour les voies respiratoires, et 22 % des émissions nationales de CO2.

Si les émissions à l’échappement, dues à la combustion dans les moteurs, ont été progressivement réduites grâce aux normes antipollution successives, une attention croissante est désormais portée aux émissions dites hors échappement, issues notamment de l’usure des freins, des pneus et de la chaussée.

La future norme Euro 7, qui entrera en vigueur à partir de 2026, marque une étape importante en intégrant pour la première fois ces sources de pollution non négligeables… sans pour autant résoudre tous les problèmes.

Émissions hors échappement : de quoi parle-t-on ?

Au cours des dernières années, des recherches scientifiques et industrielles ont permis d’importantes diminutions des émissions à l’échappement des véhicules récents, essence ou diesel. Cela résulte de l’allègement des véhicules, de la réduction de la consommation des moteurs thermiques et de l’installation des filtres à particules (FAP) pour limiter les émissions issues de la combustion du carburant.

Ce qui pèse désormais davantage dans l’empreinte environnementale des voitures, ce sont les émissions hors échappement. Elles regroupent les particules provenant de l’abrasion des freins et des pneus ainsi que de la remise en suspension des poussières sur la chaussée au passage des véhicules.

Si elles ne représentaient que 16 % des particules avec un diamètre inférieur à 10 micromètres (μm) (PM10) totales émises par le transport routier en 1990, cette part a atteint 71 % en 2022. Pour les particules avec un diamètre inférieur à 2,5 μm, ce chiffre est passé de 9 % en 1990 à 57 % en 2022.

Or, les réduire constitue un défi : la sécurité routière dépend justement de l’adhérence des pneus et de l’efficacité du freinage – deux sources inévitables de particules.

Quel impact sur notre santé ?

Lorsque les particules émises par les véhicules sont inhalées, elles se déposent dans différentes régions du système pulmonaire en fonction de leur taille. Les plus dangereuses pour la santé sont les PM1, c’est-à-dire les particules dont le diamètre est inférieur à 1 micromètre, car elles peuvent pénétrer profondément jusqu’aux alvéoles pulmonaires.

Plusieurs études ont démontré que les particules engendrées par le freinage sont des PM1 (de diamètre inférieur à 1 micromètre), voire des particules ultrafines dans le cas des poids lourds (inférieures à 100 nanomètres) et, par conséquent, capables d’atteindre ces alvéoles.

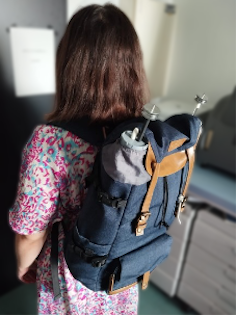

Peu d’études toutefois se sont penchées sur la toxicité des particules non issues de l’échappement sur le système pulmonaire. Pour pallier ce manque, un dispositif innovant a été développé par des scientifiques afin de collecter ces particules pendant deux heures directement dans une solution biologique.

Conçu initialement sous forme de sac à dos pour permettre la collecte en différents points de la ville de Lyon (Rhône), ce système a ensuite été adapté sur un véhicule afin de réaliser des prélèvements en conditions réelles de circulation.

Les premiers résultats suggèrent que les particules de freinage de taille inférieure à 1 micromètre (principalement composées de fer, de cuivre, de baryum et d’antimoine) pourraient présenter un risque sanitaire notable. Leur petite taille leur permet d’interagir avec le surfactant pulmonaire (c’est-à-dire, la matière tensioactive sécrétée dans les poumons) ainsi qu’avec les macrophages alvéolaires. Cette interaction pourrait induire, sur le long terme, une altération progressive de la fonction pulmonaire.

Il est possible qu’une exposition répétée à de faibles doses puisse favoriser le développement de pathologies chroniques, telles que la fibrose pulmonaire, par un processus lent d’accumulation et de réponse inflammatoire persistante.

La norme Euro 7, une réponse appropriée ?

Les émissions hors échappement seront intégrées pour la première fois dans la future norme Euro 7, ce qui constitue une avancée significative vers une évaluation plus complète et rigoureuse des sources de pollution atmosphérique liées aux véhicules.

La norme Euro 7 entrera en vigueur en novembre 2026 pour les voitures et les véhicules utilitaires légers. Pour tous les types de véhicules, la limite maximale des émissions de particules PM10 (de diamètre inférieur à 10 micromètres) serait fixée à 7 mg/km à partir de 2026 et à 3 mg/km à partir de 2035.

L’établissement de cette nouvelle norme soulève cependant une difficulté fondamentale d’ordre physique. Comme évoqué précédemment, des travaux ont démontré que les particules émises lors du freinage sont majoritairement des PM1, avec des tailles inférieures à 1 micromètre. Elles ne tombent donc pas sous le coup de cette réglementation.

De plus, ces particules présentent une masse extrêmement faible, souvent négligeable, ce qui rend les limites actuelles exprimées en milligramme par kilomètre (mg/km) peu adaptées pour quantifier précisément les émissions. Il serait donc pertinent que la réglementation évolue vers une prise en compte fondée sur le nombre de particules émises par kilomètre, afin de mieux refléter la réalité et les impacts potentiels de ces émissions ultrafines.

Les avancées scientifiques et technologiques dans la compréhension et dans la maîtrise des émissions liées au freinage progressent encore à un rythme souvent jugé insuffisant face aux exigences réglementaires et aux impératifs économiques du secteur automobile. En conséquence, les constructeurs proposent actuellement des solutions dont l’efficacité et les impacts restent encore partiellement évalués, parmi lesquelles :

le freinage électromagnétique : il réduit l’usure et les émissions en freinage normal, mais les freins mécaniques restent sollicités lors des freinages d’urgence, engendrant des émissions importantes ;

les filtres à particules à la source : ils peuvent limiter la dispersion des poussières, mais leur impact sur le contact frictionnel entre plaquette et disque – et donc, sur la sécurité – nécessite une validation rigoureuse ;

la modification des matériaux des plaquettes : elle peut réduire leur usure mais également augmenter la production de nanoparticules, dont les effets sanitaires restent mal connus et font l’objet de recherches en cours.

La mobilité électrique, pas forcément une panacée

Selon une analyse publiée par le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (Citepa), les véhicules électriques émettent un peu moins de particules liées à l’usure des freins grâce au freinage régénératif (c’est-à-dire, s’appuyant sur un système de récupération d’énergie).

Cependant, leur masse plus importante entraîne une augmentation des émissions de particules provenant de l’abrasion des pneus et de la chaussée. Ces deux effets tendent à s’équilibrer, de sorte que les émissions totales de particules des véhicules électriques à grande autonomie sont comparables à celles des véhicules thermiques récents, qui émettent désormais très peu de particules à l’échappement.

Les véhicules électriques soulèvent, par ailleurs, d’importantes interrogations concernant la disponibilité des ressources nécessaires à la fabrication des batteries et concernant les enjeux environnementaux et techniques liés à leur recyclage.

Dès lors, la sobriété apparaît comme l’une des voies les plus cohérentes : réduire nos déplacements lorsque cela est possible et amorcer la transition d’une société centrée sur la consommation vers un modèle plus respectueux de l’environnement.

Ana-Maria TRUNFIO-SFARGHIU a reçu des financements de CNRS et Ministère de la recherche publique (financements liées à la thèse d'Alice Mirailler, son salaire et un petit accompagnement) + chaires INSA Lyon avec VOLVO et MICHELIN

Alice Mirailler ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.10.2025 à 10:23

COP30 : Comment éviter que le plastique ne devienne le canot de sauvetage de l’industrie pétrolière ?

Marie-France Dignac, Directrice de recherches sur la biologie des sols, INRAE, Inrae

Jean-François Ghiglione, Directeur de recherche, Ecotoxicologue, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Texte intégral (2997 mots)

Issus à 99 % du pétrole, les plastiques alimentent la crise écologique et climatique tout au long de leur cycle de vie. Derrière l’image trop familière des déchets qui polluent les rivières puis les océans, la production et le recyclage des plastiques sont aussi source d’émissions considérables de gaz à effet de serre, de quoi compromettre les efforts mondiaux de réduction des émissions. Surtout, les plastiques, un débouché du pétrole, entretiennent la dépendance de l’économie aux énergies fossiles. Le risque serait qu’ils deviennent la planche de salut des industriels de la pétrochimie à l’occasion de la COP30 sur le climat, qui se déroulera du 10 au 21 novembre 2025, à Belem, au Brésil.

À partir du 10 novembre 2025, la COP30 sur le climat réunira les États membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) au cœur de la forêt amazonienne, au Brésil. Il s’agit d’un rendez-vous majeur du multilatéralisme, où l’on espère que les ambitions régulièrement formulées par les États vont enfin se concrétiser.

Le contexte international n’est pas forcément au beau fixe pour cela. Face à des pays qui nient la science, ou qui se soucient peu de l’environnement et de la santé humaine et refusent de comprendre que leurs propres économies en paieront le prix à long terme, les pays engagés dans la transition vers une économie moins polluante et moins dépendante des énergies fossiles peinent à se faire entendre. Les négociations en vue d’un traité contre la pollution plastique, qui n'ont toujours pas abouti à un texte, en fournissent un exemple éloquent.

Les preuves scientifiques sont pourtant très claires quant aux impacts de la production de plastiques sur la perte de biodiversité et la pollution à l’échelle planétaire. D’autant plus que ces impacts sont en réalité bien plus larges : les plastiques impactent la santé humaine et exacerbent le dépassement de toutes les autres limites planétaires. En cela, ils aggravent la crise écologique et climatique déjà en cours.

À lire aussi : Jusqu’à quand pourrons-nous dépasser les limites planétaires ?

Pas de plastique sans pétrole

L’impact climatique du secteur de la pétrochimie est moins souvent mis en avant que celui des secteurs de l’énergie et des transports, plus proches des consommateurs. Il fait pourtant figure d’éléphant dans la pièce : entre 4 et 8 % de la production de pétrole est aujourd’hui utilisée pour fabriquer des produits plastique. Près de 99 % de ces produits sont fabriqués à partir de pétrole.

Depuis l’extraction et le transport des combustibles fossiles, jusqu’à la fabrication, l’utilisation et l’élimination des plastiques, ces matériaux génèrent des émissions qui contribuent au réchauffement climatique. Les plastiques sont ainsi directement responsables de 3,5 % des émissions globales de gaz à effet de serre, dont la plupart sont générées lors de leur production.

Le recyclage des plastiques, souvent mis en avant par ces industriels, n’a rien d’une solution miracle. Toutes les technologies de traitement des déchets plastiques sont émettrices de gaz à effet de serre :

leur incinération libère le carbone qui les constitue sous forme de CO2,

leur mise en décharge entraîne des émissions de méthane (Bauer et coll., 2022)

de façon générale, recycler les plastiques nécessite de grandes quantités d’énergie.

Dans un scénario de statu quo, si la production et l’utilisation de plastiques continuent d’augmenter au rythme actuel (soit un doublement de la quantité de plastiques produits tous les 20 ans), les émissions de gaz à effet de serre provenant des plastiques pourraient représenter de 10 à 13 % du budget carbone total (c’est-à-dire, la quantité de gaz à effet de serre que l’on peut encore se permettre d’émettre tout en restant sous la barre d’une hausse de +1,5 °C à l’horizon 2050).

Des impacts indirects à large échelle

Et encore, les chiffres qui précèdent ne tiennent pas compte du fait que les plastiques participent directement à la mondialisation de l’économie. Ils permettent de transporter les biens et denrées sur de très longues distances et de ce fait favorisent une économie basée sur une production loin des zones de consommation, fortement émettrice de gaz à effet de serre.

La pollution plastique se retrouve dans les rivières, les océans ou sur terre, sous différentes tailles (macro, micro ou nanoplastiques), et peut persister pendant des siècles. Selon l’OCDE, environ 22 % des déchets plastiques finissent dans l’environnement, dont une grande partie dans l’océan, nuisant à la vie marine.

Les aliments, l’eau et l’air sont ainsi contaminés et les microplastiques finissent, à travers la chaîne alimentaire, également dans notre corps. Les preuves scientifiques de l’impact des plastiques sur la santé humaine sont de plus en plus solides.

Mais ce n’est pas tout. Les plastiques agissent également indirectement sur le réchauffement climatique. En effet, les débris plastiques en mer modifient les cycles du carbone et des nutriments. En agissant sur les processus microbiens, ils diminuent la productivité en nutriments à la surface de l’océan. Résultat : les « pompes à carbone » de l’océan, qui ont permis de piéger environ 31 % des émissions anthropiques de CO2 entre 1994 et 2007, fonctionnent moins bien.

Par ailleurs, une méta-analyse récente a montré que la présence de microplastiques dans l’eau ou dans les sols pourrait diminuer la photosynthèse, et donc limiter la production de biomasse carbonée. Avec des impacts sur la sécurité alimentaire, mais aussi sur les puits de carbone naturels et le climat.

À lire aussi : Que sont les « puits de carbone » et comment peuvent-ils contribuer à la neutralité carbone en France ?

Les leçons du traité contre la pollution plastique

Reconnaissant tous ces dangers des plastiques pour la santé humaine et la santé de l’environnement, un comité intergouvernemental de négociation (CIN) a été créé en mars 2022 afin d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique dans tous les environnements. Et ceci, en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie des plastiques.

La deuxième partie de la cinquième réunion de ce comité (CIN-5.2) s’est tenue à Genève, du 5 au 14 août 2025. Les négociations étaient basées sur le projet de texte du président du CIN proposé à la fin de la première partie du CIN-5 à Busan, en 2024.

Plusieurs éléments de ce projet de texte peuvent avoir une réelle efficacité pour mettre fin à la pollution plastique. Il s’agit notamment :

de réduire la production de plastique (article 6),

d’interdire les produits plastique et les substances chimiques dangereuses pour les humains ou pour l’environnement (article 3),

de concevoir des produits en plastique moins polluants (article 5),

de limiter les fuites vers l’environnement (article 7)

et enfin de protéger la santé humaine (article 19).

Mais de nombreux pays font pression pour que ces mesures soient rejetées : les mêmes désaccords politiques qui avaient bloqué les négociations précédentes se sont reproduits à Genève.

Une coalition de pays qui ont tout intérêt à ne pas réduire la production de pétrole

Presque tous les plastiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles, c’est pourquoi les pays qui refusent de prendre des mesures ambitieuses – notamment l’Arabie saoudite, la Russie et l’Iran – sont essentiellement des pays producteurs de pétrole ou dotés d’industries pétrochimiques puissantes.

Les intérêts économiques en jeu sont donc importants. Ce groupe de pays partage les mêmes idées – nommé pour cela le « like-minded group » – et refuse d’inclure de tels objectifs. Ils privilégient un accord visant à gérer les déchets, sans réduire leur production.

À lire aussi : Comment échapper à la malédiction de la rente fossile ?

Mais ce faisant, ils dénigrent tous les modèles scientifiques sur l’évolution de la pollution plastique, qui montrent qu’il est nécessaire de réduire la quantité de plastique produite chaque année afin de réduire la pollution par les plastiques tout au long de leur cycle de vie. On a également pu noter la forte présence des lobbies des entreprises pétrolières et des fabricants de plastiques, qui ne cesse d’augmenter au fil des négociations.

Le manque de consensus à la fin des négociations du CIN-5.2 peut être vu comme un échec des négociations.

Toutefois, le rejet massif du texte faible proposé le 13 août a aussi montré qu’une grande majorité de pays ne sont pas prêts à accepter un traité vidé de sa substance.

De nombreux pays ont souligné que ce texte ne permettrait pas d’atteindre les objectifs pourtant fixés dans le mandat à l’origine de ces négociations, et ont appelé à des mesures ambitieuses en accord avec la science, notamment une réduction de la production de plastique et une régulation des produits et substances chimiques dangereux, pour protéger la santé humaine et de l’environnement. La majorité des pays s’est aussi déclarée favorable à la poursuite des discussions.

Le multilatéralisme a montré à Genève la capacité des pays à construire une coalition forte et ambitieuse, rassemblant près de 120 pays (les 75 pays de la Coalition de haute ambition (HAC) et leurs alliés) et basant ses positions sur les faits scientifiques.

Acter l’abandon des énergies fossiles décidé lors des dernières COP

Espérons que ces avancées se concrétisent avec la poursuite des discussions sur le traité contre la pollution plastique, et qu’elles soient prises en compte dans les négociations climatiques lors de la COP30. La production de plastique ne doit pas menacer les efforts réalisés par les États pour limiter le recours aux énergies fossiles dans les autres secteurs.

Comme il a été reconnu lors des dernières COP sur le climat, notamment la COP28 en 2023, le monde doit s’organiser pour sortir progressivement des énergies fossiles.

D’importants efforts de recherche ont été consacrés à cette transition dans les secteurs de l’énergie et des transports, qui utilisent la majeure partie des ressources fossiles pour produire de la chaleur, de l’électricité et des carburants. Les énergies renouvelables remplacent ainsi peu à peu les produits pétroliers dans le mix électrique, ainsi que dans le secteur des transports.

D’autres secteurs, par exemple l’industrie lourde, doivent se réinventer : en effet, ils sont davantage dépendants aux produits pétroliers dans leurs processus industriels mêmes.

À cet égard, la pétrochimie souffre d’un problème de fond : elle contribue à maintenir à un niveau élevé la demande en pétrole, qui constitue un intrant de ses procédés industriels. Les produits pétrochimiques devraient ainsi représenter plus d’un tiers de la croissance de la demande mondiale de pétrole d’ici 2030, et près de la moitié de celle-ci d’ici 2050.

Les plastiques ne doivent pas devenir le radeau de secours de l’industrie pétrolière. En plus de contribuer aux émissions globales de gaz à effet de serre, ils détruisent les sols, empoisonnent les eaux et nuisent aux organismes vivants, y compris les humains. Sur les sept milliards de tonnes de déchets plastiques générés dans le monde depuis l’invention de ce matériau, moins de 10 % ont été recyclés, et cinq milliards de tonnes se sont accumulés dans la nature.

Les industriels de la pétrochimie, de l’extraction des énergies fossiles et leurs alliés cherchent une fois de plus à déplacer le problème : la production de plastiques pose un problème sanitaire, écologique, et climatique majeur. Réduire la production de plastiques constitue un levier incontournable pour maîtriser leurs impacts sur la planète.

Marie-France Dignac a reçu des financements de l'Agence de la Transition Ecologique (ADEME) et de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR).

Jean-François Ghiglione a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR), de l'ADEME, de l'OFB et de l'Agence de l'eau

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr