26.02.2026 à 15:33

Municipales 2026 : l’extinction nocturne de l’éclairage augmente-t-elle vraiment la délinquance ?

Chloé Beaudet, Doctorante en économie de l’environnement, AgroParisTech – Université Paris-Saclay

Texte intégral (2153 mots)

À l’approche des élections municipales de mars prochain, l’extinction nocturne de l’éclairage public, qui s’est généralisée ces dernières années sur fond d’augmentation des coûts de l’énergie et de prise de conscience des dangers pour la biodiversité, cristallise les inquiétudes en matière de sécurité. Pourtant, la première étude nationale menée en France montre que cette politique n’entraîne pas d’augmentation générale des faits de délinquance. Elle n’a qu’un effet limité sur les cambriolages, qui reste très faible : un cambriolage supplémentaire par tranche de 3 000 logements.

De nombreuses communes françaises ont choisi, ces dernières années, d’éteindre partiellement ou totalement leur éclairage public la nuit. Cette tendance s’est fortement accélérée à l’automne 2022, dans un contexte de flambée des prix de l’électricité. Une cartographie des extinctions nocturnes, publiée par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) à l’été 2025, montre ainsi que 62 % des communes (sur les 19 262 étudiées) ont mis en place une politique d’extinction nocturne de l’éclairage public.

Ces décisions permettent aux collectivités de réaliser des économies d’énergie et de réduire leurs dépenses, tout en limitant les effets néfastes de la pollution lumineuse sur la biodiversité et la santé humaine, en forte augmentation ces dernières années.

À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, ces mesures sont toutefois de plus en plus contestées dans certaines villes en raison du sentiment d’insécurité qu’elles suscitent chez une partie de la population.

Jusqu’à présent, aucune étude scientifique en France n’avait analysé le lien entre l’extinction de l’éclairage public et la délinquance. À l’international, les travaux sur cette question sont rares et ont, jusqu’à présent, abouti à des résultats contrastés.

C’est pour combler ce manque que je me suis intéressée à cette problématique dans le cadre de ma thèse, soutenue en décembre 2025, en menant la première étude empirique évaluant l’impact de l’extinction de l’éclairage public sur la délinquance, à l’échelle nationale. Ses résultats montrent qu’éteindre l’éclairage la nuit n’a pas d’effet sur la plupart des faits de délinquance étudiés. Elle a toutefois un impact léger sur les cambriolages, qui reste très limité et s’applique surtout aux contextes urbains.

Pas d’effet sur la majorité des faits de délinquance

L’étude, qui a passé au crible les statistiques de délinquance entre 2017 et 2023 des communes de plus de 1 500 habitants, montre que l’extinction de l’éclairage public n’a aucun effet pour la grande majorité des faits de délinquance étudiés : dégradations et destructions volontaires, violences sexuelles, vols non violents, vols de véhicules et d’accessoires ainsi que trafic et usage de stupéfiants.

Un faible effet positif a toutefois été mis en évidence pour les cambriolages. Celui-ci est statistiquement significatif, mais reste limité : on parle ici d’une augmentation de 0,35 cambriolage pour 1 000 logements (soit environ 1 cambriolage supplémentaire par tranche de 3 000 logements). Autrement dit cet impact correspond à environ 3,4 % du nombre de cambriolages observés en moyenne par an dans les communes ayant recours à l’extinction nocturne.

Des analyses plus fines montrent que cet effet est concentré dans les communes à forte densité de population, que l’Insee considère comme « grands centres urbains » et « centres urbains intermédiaires ». Aucun impact n’est observé dans les communes à plus faible densité, telles que les ceintures urbaines et les petites villes.

Pour les faits de délinquance, tels que la violence physique, les vols violents avec ou sans arme et les vols dans les véhicules, le modèle utilisé dans l’étude n’était pas applicable. Il n’est donc pas possible de conclure, pour ces faits, à la présence ou à l’absence d’un effet de l’extinction de l’éclairage public.

À lire aussi : Éclairer la ville ou protéger la biodiversité : faux dilemme

Délinquance et éclairage nocturne, des données inédites

Pour parvenir à ces résultats, j’ai croisé deux sources de données.

La première est une base inédite qui identifie, pour chaque commune, si et depuis quand l’éclairage public est éteint. Elle s’appuie sur les travaux du Cerema, qui a eu recours à des images satellites nocturnes pour détecter des ruptures soudaines dans les séries temporelles de radiance – c’est-à-dire la lumière visible depuis l’espace – susceptibles de correspondre à des extinctions de l’éclairage public.

J’ai ainsi adapté cette méthodologie pour améliorer les performances de l’algorithme de détection et mieux distinguer les extinctions des autres changements de l’éclairage public, comme le passage à des lampes LED. La performance du modèle a ensuite été vérifiée à partir d’une base de données regroupant plusieurs centaines de communes dont les pratiques d’extinction étaient connues, notamment grâce à un partenariat avec le programme ACTEE, ce qui a permis de valider empiriquement la robustesse de l’algorithme.

Cette base de données a ensuite été croisée avec les données administratives du ministère de l’intérieur, qui recensent, pour chaque commune et chaque année, le nombre de faits de délinquance sur la période 2017-2023.

Une fois les données croisées, l’enjeu était d’identifier un lien de causalité – et non d’établir une simple corrélation – entre extinction de l’éclairage public et la délinquance. Pour cela, l’étude s’est appuyée sur la méthode des « doubles différences », couramment utilisée en économie.

Concrètement, cette approche consiste à comparer l’évolution de la délinquance dans les communes qui ont éteint leur éclairage public, avant et après la mise en place de la mesure, à celle observée dans des communes comparables n’ayant pas procédé à une extinction.

Le principe est d’isoler l’effet propre de l’extinction nocturne, en neutralisant les tendances temporelles et les différences structurelles entre les deux groupes. De plus, les autres facteurs susceptibles d’influencer la délinquance, (par exemple, la taille de l’unité urbaine, la couleur politique du maire, ou la distance de la ville au quartier prioritaire de la ville le plus proche), ont ainsi été pris en compte.

Les cambriolages ont-ils été déplacés vers les communes éclairées ?

Des analyses complémentaires suggèrent que, s’agissant des cambriolages, il n’y a pas, a priori, de phénomène de déplacement vers les communes voisines restées éclairées lorsque certaines communes pratiquent l’extinction nocturne. En revanche, il serait pertinent de mener des travaux supplémentaires pour déterminer si de tels effets de report existent à une échelle plus fine, au sein même des communes, entre des quartiers éteints et des quartiers adjacents restés éclairés.

Une étude menée en Angleterre et publiée en 2023 apporte à cet égard des éléments intéressants : elle met en évidence une baisse des vols dans les véhicules dans les rues éteintes, accompagnée d’une hausse de ces faits dans les rues voisines demeurées éclairées. En France, la granularité des données actuellement disponibles ne permet pas d’analyser ces phénomènes à une échelle infracommunale.

Plus largement, malgré l’absence d’effets ou les effets très limités observés, de futures recherches pourraient permettre de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre derrière ces résultats pour l’ensemble des faits de délinquance étudiés. Il serait notamment utile d’examiner si les effets – lorsqu’ils existent – varient selon le moment de la journée ou de l’année, selon certaines caractéristiques du tissu urbain, ou encore si l’extinction de l’éclairage modifie les comportements, comme la vigilance des riverains ou la fréquentation de l’espace public. Ces approfondissements contribueraient à concevoir des politiques publiques adaptées.

Ce que les collectivités locales peuvent en retenir

Les résultats de cette étude ne permettent pas de conclure à une augmentation massive de la délinquance liée à l’extinction de l’éclairage public. Pour les communes qui souhaitent mettre en place ces politiques afin de réduire la pollution lumineuse ou maîtriser leurs dépenses énergétiques, ce constat est rassurant. Pour autant, ces mesures peuvent susciter un sentiment d’insécurité chez une partie de la population, qui ne doit pas être négligé.

Dans une autre étude, nous avons montré qu’il est possible de concevoir des politiques d’éclairage à la fois socialement acceptables et bénéfiques pour la biodiversité. Les résultats soulignent qu’une approche uniforme est peu efficace : les politiques d’éclairage nocturne doivent être pensées localement, à une échelle fine, au lampadaire près, afin d’être efficaces.

Enfin, il est important de rappeler que la lutte contre la pollution lumineuse ne se limite pas à l’extinction de l’éclairage public. De nombreuses mesures de réduction – comme l’adaptation de l’intensité ou de la température de couleur – sont largement mieux accueillies par la population, comme l’illustrent notamment les retours observés à Montpellier (Hérault).

À lire aussi : Éclairage public : les Français sont-ils prêts à éteindre la lumière ?

Chloé Beaudet est membre du GDR 2202 Lumière & environnement nocturne (LUMEN) et de l'Observatoire de l'Environnement Nocturne du CNRS. Elle a reçu des financements de l'INRAE et AgroParisTech en tant que chercheuse à l'UMR Paris-Saclay Applied Economics (PSAE).

26.02.2026 à 15:31

Municipales 2026 : le Parti socialiste peut-il tenir bon ?

Pierre-Nicolas Baudot, Docteur en science politique, Université Paris-Panthéon-Assas

Texte intégral (1869 mots)

L’échelon municipal a toujours constitué un espace clé pour le Parti socialiste (PS). Devenu largement un parti d’élus locaux, son déclin national a renforcé encore l’importance de ses municipalités. Ces dernières décennies, son assise s’y est largement construite sur une technicisation et une dépolitisation de l’action locale. Le contexte actuel devrait, pourtant, conduire à une nationalisation et à une politisation des élections de mars prochain. À quel défi le PS doit-il s’attendre ?

La municipalisation est décisive dans l’histoire du socialisme dès la fin du XIXᵉ siècle. L’action municipale est un lieu de formation pour les cadres du parti et un laboratoire pour l’ensemble du pays. Elle lui a aussi permis de constituer ses principaux réseaux, d’entretenir ses relations avec les associations, de constituer ses clientèles électorales et de rétribuer ses militants.

Lorsque, dans les années 1970, le Parti socialiste (PS) redéfinit les rapports de force à gauche et se rapproche de l’exercice du pouvoir national, l’échelon local joue toujours un rôle clé. Les années 1980 accroissent encore la municipalisation du parti : les réformes de décentralisation augmentent les budgets et le personnel à la disposition des élus locaux et renforcent la place des carrières professionnelles liées à la politique.

Progressivement, le « socialisme municipal » ne renvoie plus à une identité singulière, tant l’action locale socialiste s’est banalisée. Pour autant, cet échelon structure toujours le PS. La place des élus locaux a continuellement crû au sein du parti et les mandats locaux demeurent un enjeu central dans le fonctionnement socialiste. C’est vrai pour les élus, mais aussi pour le personnel municipal ou les collaborateurs politiques qui dépendent directement des élections.

L’effondrement du parti au niveau national dans les années 2010 a modifié l’ancrage du socialisme sur le territoire, mais il n’a pas contredit cette observation. Certes, en 2014, le PS enregistre son plus mauvais résultat lors d’un scrutin local sous la Vᵉ République. Il revient à un niveau qu’il n’avait plus connu depuis trente-cinq ans. Il perd 49 des villes de plus de 30 000 habitants qu’il dirigeait (près de la moitié), 27 villes de plus de 50 000 habitants et plusieurs villes de plus de 100 000 habitants. En 2020, il peine à se relever de cette défaite historique.

Cependant, son effondrement à l’élection présidentielle de 2017 ne l’empêche pas de conserver toutes ses métropoles, et d’en gagner même de nouvelles (Nancy, Saint-Denis, Périgueux, Bourges ou Marseille, par exemple). Il continue de dominer, à gauche, les scrutins municipaux. Alors que ses positions électorales nationales se sont largement réduites, l’échelon municipal constitue un espace de résistance – sinon de résilience – pour le PS. L’affaiblissement militant du parti amplifie ce constat, en rendant le parti plus dépendant encore de ses ressources institutionnelles.

Une hégémonie en recomposition

Les coordonnées du problème socialiste ont cependant évolué. Les scores réalisés dans certaines métropoles ne doivent pas masquer l’érosion profonde de ses ancrages dans de nombreux territoires et la perte de villes, comme Metz, ou de certains bastions. Comme l’indiquait le cas de Nevers en 2014, le socialisme des villes moyennes s’est par endroit largement essoufflé, sur fond de déclin urbain (baisse démographique, crise économique, croissance de la précarité…) et de mobilité des catégories sociales qui lui étaient le plus favorables. Comme l’observe le géographe Achille Warnant :

« Alors qu’en 1977 la “vague rose” était d’abord l’affaire des villes moyennes, la “vague rose et verte” de 2020 est davantage l’affaire des métropoles. »

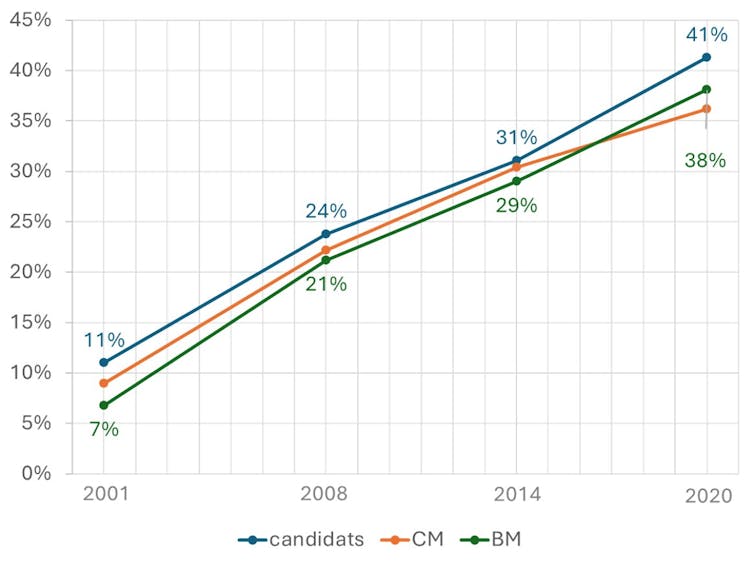

L’affaiblissement du PS l’a, de plus, rendu plus dépendant encore de ses partenaires, écologistes en particulier. Dès 2014, s’il domine encore la gauche, son hégémonie tend à se réduire : 69,3 % des mairies de gauche sortantes étaient contrôlées par le PS avant l’élection, contre 60,2 % après. En 2020, dans les villes de plus de 30 000 habitants, les scores de la gauche au premier tour se stabilisent par rapport à 2014, mais ceux du PS continuent de décliner : 36 % en 2008, 25,4 % en 2014 et 16,5 % en 2020. Le PS conserve ses principales zones de force au second tour, mais il le doit essentiellement à un renforcement de son alliance avec les écologistes auxquels il concède de plus en plus de place dans les accords.

Une gauche divisée

Le PS aborde les élections municipales de 2026 après avoir refusé de censurer le gouvernement Lecornu – contrairement aux autres partis de gauche. Il a acté les désaccords stratégiques au sein de son camp, espérant cultiver l’image d’un parti « responsable ». L’importance prise dans le débat public par ces désaccords et les tensions afférentes sont de nature à se répliquer sur le jeu municipal.

Cela vaut d’autant plus que, contrairement aux derniers scrutins, LFI investit l’élection en présentant des candidats dans de nombreuses villes. Le mouvement mène campagne sur la « rupture », y compris avec les édiles socialistes. Ceux-ci rejettent majoritairement, en retour, toute idée d’alliance avec LFI. La proximité de l’échéance présidentielle, en 2027, ne peut qu’attiser cette rivalité.

Dans les villes gérées par les socialistes, cette situation pourrait accentuer la politisation de l’élection et cliver l’électorat de gauche. Cela devrait en particulier s’observer dans les villes de petites couronnes métropolitaines et dans les grandes villes. LFI y obtient ses meilleurs scores et peut espérer puiser dans le réservoir électoral socialiste. Le PS pourrait perdre à cette occasion certaines des grandes villes qu’il dirige – comme Lille, Paris ou Rennes – où des listes insoumises pourraient se maintenir au second tour. Outre les municipalités, c’est également la présidence de certaines de ses métropoles que le PS pourrait être contraint d’abandonner.

La capacité du PS à nouer des alliances, avec les écologistes en premier lieu, sera donc décisive. En retour, le parti pourrait être contraint de concéder plus de places encore à ces alliés.

2026 : une tension entre nationalisation et dépolitisation ?

Les politistes Jean-Yves Dormagen et Stéphane Fournier accréditent la thèse d’une politisation du scrutin municipal dans les grandes villes. Ils font l’hypothèse d’une « polarisation “écologico-identitaire” ». Elle serait appuyée par les politiques progressistes et écologiques des municipalités de gauche et par le « backlash culturel anti-écologiste et sécuritaire » qu’oppose la droite. Elle se manifesterait par la critique des rénovations urbaines destinées à adapter davantage les villes au changement climatique et par des attitudes conservatrices et identitaires. Certes, les grandes villes, où les jeunes et les diplômés favorables à la gauche sont très présents, sont portées à gauche. Mais, la politisation de ces thématiques pourrait mobiliser l’électorat de droite – pour qui elle s’articule à un sentiment décliniste.

Elle pourrait également cliver l’électorat de gauche. La réaction face au changement climatique suscite par exemple certains désaccords, comme sur les zones à faibles émissions (ZFE) que LFI propose de suspendre pour ne pas faire porter aux classes populaires le poids des politiques environnementales. Il en va de même des modalités de lutte contre les discriminations, dont LFI a fait l’un de ses thèmes de campagne. L’électorat de gauche pourrait ainsi se diviser sur ces thèmes, en particulier entre les offres politiques du PS, des écologistes et de LFI.

L’enjeu est donc sans doute moins de savoir si les grandes villes continueront de voter à gauche que de savoir si les socialistes seront en mesure d’en bénéficier. De même, dans les villes qu’il ne dirige pas, rien n’indique que le PS puisse tirer un profit mécanique de cette politisation : soit parce que, comme à Lyon ou à Caen, les écologistes semblent mieux placés pour le faire ; soit parce que, comme à Toulouse, la droite a investi la question de l’adaptation des villes au changement climatique. C’est d’autant plus vrai que, dans l’opposition, le PS peine à fidéliser des électeurs. En témoigne le fait que les villes de plus de 100 000 habitants perdues en 2014 au profit de l’UMP n’ont pas, depuis, été reconquises.

Si le scrutin venait à être nationalisé dans les grandes villes, il pourrait contrevenir à la trajectoire des municipalités socialistes. Celles-ci se sont épanouies autour d’un brouillage politique produit par la technicisation et la dépolitisation du discours municipal. Si les élus socialistes nationaux peuvent espérer tirer profit de leur attitude à l’égard du gouvernement, les élus locaux sont peu impliqués dans la vie politique nationale. Pour minimiser l’empreinte du débat national, ils pourraient être incités à prolonger ces attitudes passées : valoriser leur enracinement local et mettre à distance leur affiliation partisane.

Pour autant, la question du leadership à gauche restant ouverte et l’élection présidentielle de 2027 se profilant, les résultats des grandes villes feront inévitablement l’objet d’une extrapolation nationale. Quoi qu’il en soit, les répercussions de la vie politique nationale sur les élections municipales risquent de prolonger encore la marginalisation des enjeux locaux observée lors des scrutins précédents.

Pierre-Nicolas Baudot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.02.2026 à 16:58

Corruption des élus locaux, anatomie d’un phénomène français

Bertrand Venard, Professeur / Professor, Audencia

Texte intégral (2323 mots)

Contrairement à ce que l’on peut voir dans d’autres pays européens, les atteintes à la probité font rarement figure d’enjeu majeur lors des élections en France. Le pays connaît pourtant bien un problème de corruption et de mauvaise gestion des deniers publics, notamment à l’échelon local.

La corruption municipale en France constitue un enjeu essentiel pour la démocratie. Selon le Baromètre 2025 de la confiance politique du Cevipof, 46 % des Français expriment une défiance envers les élus locaux et, plus grave, 79 % ont un sentiment négatif à l’égard de la politique en général. De même, selon une étude européenne, 69 % des Français pensent que les institutions publiques locales et régionales sont corrompues.

Cette défiance s’explique en partie par la récurrence des affaires de fraudes révélées ces dernières années, comme l’illustrent les condamnations de Patrick Balkany, longtemps maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ou de Jean-Noël Guérini, ancien président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, poursuivi pour avoir truqué l’attribution de marchés publics. Ces pratiques criminelles peuvent fragiliser les finances des communes, comme le montre le cas de corruption au sein du village d’Eringhem, dans le Nord.

Ces affaires sont survenues dans un contexte d’augmentation régulière de la corruption constatée : la France a ainsi connu une croissance de 50 % des atteintes à la probité entre 2016 et 2024. Le pays s’est doté en 2016 d’une autorité administrative indépendante pour lutter contre ce phénomène : l’Agence française anticorruption (AFA). Parmi les 235 signalements reçus en 2024, 61 % concernaient des affaires de corruption des collectivités territoriales.

Même si les élus locaux font le plus souvent leur travail avec rigueur et probité, ce constat interroge sur l’efficacité des dispositifs de prévention et sur la capacité des institutions à garantir l’intégrité des élus. Comment expliquer la surreprésentation des responsables locaux dans les affaires de corruption ?

Des occasions multiples de corruption

Pour commencer, de nombreuses occasions de corruption se rencontrent dans la vie locale, notamment dans les achats publics, l’attribution de subventions, la gestion des ressources humaines locales ou l’octroi d’autorisations en tous genres, notamment liées à l’urbanisme. Un rapport publié par l’Association des maires de France (AMF) rappelle ainsi que les communes gèrent annuellement plus de 100 milliards d’euros de dépenses publiques.

Ces flux financiers considérables peuvent être plus ou moins bien gérés. En prenant l’exemple des achats de prestations de conseil, un rapport de la Cour des comptes de 2025 mentionne différents manquements : une définition insuffisante des besoins, une mise en concurrence des prestataires loin d’être systématique (contrairement à ce que prévoient les règles en vigueur), des règles de sélection pas toujours claires ou encore l’absence d’évaluation formelle des prestations réalisées.

La permanence des élus et l’enracinement des réseaux d’influence

Par ailleurs, la longévité des mandats locaux peut favoriser l’émergence de pratiques clientélistes et de conflits d’intérêts. En France, 45 % des maires en exercice effectuent un deuxième mandat ou plus. Et la longévité des maires est encore davantage marquée dans les plus petites communes. Ainsi, la mairie de Nantes (Loire-Atlantique) est gérée par la gauche depuis 1989, alors que celle de Nice (Alpes-Maritimes) est aux mains de la droite depuis 1947. La multiplication des mandats consécutifs peut renforcer la professionnalisation des maires, mais aussi augmenter la concentration de leur pouvoir, voire l’emprise de réseaux d’influence.

Les magistrats de la Cour des comptes notent ainsi que « dans le cadre de la reconduction de marchés conclus par les communes de Béziers et de Marseille ainsi que par la région Occitanie, les offres des prestataires en place, présents depuis plusieurs années, ont été retenues, au motif, notamment, que la qualité de leur travail avait donné pleine satisfaction à ces collectivités ». Cette pratique ne permet pas à la concurrence de s’exercer pleinement et constitue une opportunité de favoritisme.

Au contraire, l’alternance politique apparaît comme un puissant antidote à l’enracinement de la corruption. Une étude menée sur les gouvernements locaux au Brésil a ainsi démontré que le simple fait de changer l’exécutif en place par une alternance du parti au pouvoir suffisait à perturber les liens établis entre politiciens, fonctionnaires et hommes d’affaires locaux, assainissant ainsi la gestion municipale.

Il existe de plus un effet de contagion. Quand une municipalité est touchée par la corruption, les communes avoisinantes présentent un risque accru d’être également concernées. La limitation des mandats et le renouvellement des équipes dirigeantes sont donc des impératifs démocratiques, pour prévenir l’enkystement des pratiques illicites.

L’audit interne : un contrôle sous influence ?

Les mécanismes de contrôle interne (audits, inspections) sont censés garantir la probité des élus. Cependant, des limites existent à leur efficacité. Ainsi, les directeurs financiers (DAF) et les services d’audit des mairies dépendent hiérarchiquement de l’exécutif municipal. Une étude suédoise a montré que les auditeurs internes minimisent régulièrement les irrégularités graves pour éviter les conflits avec leur employeur. En pratique, l’efficacité des dispositifs dépend donc de leur indépendance réelle. Un système de contrôle interne, s’il est conçu par ceux-là mêmes qu’il est censé surveiller, devient une chambre d’enregistrement.

Les contrôles externes, quant à eux, peuvent être marqués par une certaine faiblesse. Par exemple, les chambres régionales des comptes sont seulement en mesure de contrôler une infime partie des collectivités, notamment en raison de moyens humains et financiers limités. Les rapports officiels mettant en lumière des manquements à la probité ne sont par ailleurs pas toujours suivis d’effets. Par exemple, la Cour des comptes a fait part de ses doutes sur la gestion de la ville de Marseille dès 2013, mais les condamnations ne sont intervenues qu’une dizaine d’années plus tard.

Les audits peuvent pourtant être efficaces. Il existe une corrélation négative observable entre la qualité des audits et le niveau de corruption – plus les contrôles sont rigoureux et indépendants, moins la corruption est importante.

D’autres outils de contrôle peu efficaces

Face à la défiance citoyenne, les collectivités locales ont multiplié les dispositifs de contrôle et de transparence. Par exemple, depuis 2013, les maires doivent faire une déclaration de patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Cependant la HATVP considère que seulement 52,8% des déclarations initiales seraient entièrement conformes aux exigences d’exhaustivité, d’exactitude et de sincérité. Près de la moitié d’entre elles nécessiteraient ainsi des déclarations modificatives ultérieures.

Les mairies se sont également pourvues de comités d’éthique. Mais un risque significatif existe que ces comités soient composés de proches de l’exécutif et se limitent à des avis consultatifs. Par exemple, après de retentissantes affaires de corruption, la mairie de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a créé une commission éthique en 2020, qui n’a qu’un rôle consultatif.

Une autre mesure du même type est le recours à un déontologue ou la mise en place d’une charte déontologique. Même adoptée par une mairie, une charte n’a pas de valeur contraignante, et semble davantage s’inscrire dans le registre de la communication que de l’action.

En effet, la lutte contre la corruption peut désormais s’intégrer pour les maires dans le cadre de stratégies visant à accroître leur légitimité auprès de parties prenantes : l’électorat, les médias ou, directement, les représentants de la République, notamment ceux garants des contrôles. Dans ce cadre, comme dans toutes les organisations, les dirigeants d’une municipalité peuvent adopter le vocabulaire et les symboles de la bonne gouvernance, sans pour autant modifier en profondeur leurs pratiques.

Ces stratégies d’évitement constituent des exemples de ce que l’on qualifie de « découplage organisationnel », c’est-à-dire des situations où les institutions adoptent des normes formelles pour légitimer leur action, sans modifier leurs pratiques réelles.

Loyauté et impunité, des valeurs municipales qui s’opposent à l’éthique

Une autre explication de la corruption au niveau local peut résider dans une certaine culture de la loyauté, susceptible de primer sur les impératifs éthiques. Dans le microcosme de l’hôtel de ville, la première des vertus n’est en effet pas la probité, mais la fidélité au chef.

L’affaire Guérini illustre un tel système clientéliste. Celui-ci s’était établi à Marseille, avec des procédures d’attribution des marchés publics méthodiquement détournées au profit de proches de Jean-Noël Guérini comme de son frère, Alexandre. Ce cas de corruption illustre comment une culture politique fondée sur l’allégeance personnelle peut anéantir tous les garde-fous éthiques et légaux.

Enfin, la corruption locale s’explique par la faiblesse des sanctions. La Cour des comptes, dans une analyse récente de la politique de lutte contre la corruption en France, dresse un constat alarmant :

« Les atteintes à la probité donnent lieu à peu de sanctions en France. […] S’agissant des mesures administratives, les poursuites disciplinaires dans la fonction publique sont mal répertoriées, peu fréquentes et inégalement appliquées. »

Selon elle, 53 % des dossiers transmis aux parquets ne font pas l’objet de poursuites. Quand les fraudeurs ne sont pas punis, la corruption devient progressivement un « phénomène normal ».

Corruption locale en France : un défi démocratique à relever

Des élections municipales sont toujours un test pour la démocratie locale. Associer mairie et corruption dans l’esprit des citoyens risque d’augmenter encore l’abstention lors du prochain scrutin, alors que celui de 2020 avait déjà été marqué par une forte baisse de la participation.

Cette année-là, l’ONG Transparency International avait demandé aux élus de se prendre position sur l’enjeu de la corruption, avec un certain succès puisque 190 listes candidates avaient souscrit aux engagements proposés.

Si les candidats ne se saisissent pas sérieusement du sujet, nous pourrions assister à une augmentation du désengagement citoyen et, par ricochet, à l’émergence de candidats opportunistes, promettant une « rupture » avec des élites traditionnelles jugées corrompues.

À l’inverse, un véritable intérêt pour le sujet, une transparence accrue et le renouvellement des équipes municipales pourraient restaurer la confiance – à condition que les promesses ne restent pas, cette fois encore, lettre morte.

Bertrand Venard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

24.02.2026 à 17:02

Marx permet-il encore de penser notre monde ?

Jean-Numa Ducange, Professeur des Universités, Université de Rouen Normandie

Texte intégral (1498 mots)

Le marxisme n’est plus en vogue chez les intellectuels depuis l’effondrement de l’URSS. Pourtant, Karl Marx demeure l’un des pères fondateurs des sciences sociales et l’un des rares auteurs à proposer une analyse globale du capitalisme de son temps. Aujourd’hui, le détricotage des États-providence et l’augmentation des inégalités nous conduisent à réinterroger la persistance d’une forme de lutte des classes.

Certes, aujourd’hui, le personnel politique parle beaucoup moins de Marx que dans les années 1960 et 1970. La lutte des classes, les contradictions de capitalisme qui se résorberaient par une révolution prolétarienne, tout cela semble daté. La dissolution de l’URSS qui prétendait incarner ses idées est aussi passée par là. Le philosophe allemand reste tout de même une référence incontournable pour la gauche française, du Parti socialiste jusqu’aux groupes révolutionnaires.

Certaines de ses idées sont souvent reprises par la médiation de la lecture qu’en faisait Jean Jaurès. Ce dernier, républicain, bien intégré dans les institutions de la IIIᵉ République et figure marquante de l’Assemblée nationale, considérait qu’il fallait se servir de la pensée de l’auteur du Capital pour l’emmener vers autre chose. Telle est la démarche qui est aujourd’hui celle de nombreux responsables politiques mais aussi celle de chercheurs et chercheuses.

Car, paradoxalement, la fin du soviétisme a eu l’effet inverse dans le monde universitaire. Sans doute a-t-elle permis de redécouvrir que marxisme ne rimait pas nécessairement avec stalinisme et que la pensée originelle est bien plus complexe que l’image que l’on en avait. Il est peu contesté dorénavant que, à côté d’Émile Durkheim, d’Adam Smith, de David Ricardo ou ce Max Weber, Karl Marx compte parmi les pères fondateurs des sciences sociales. Se plonger dans sa pensée n’est toutefois pas chose aisée. Ses écrits sont aujourd’hui assez difficiles à lire. Cela demande un certain volume de connaissances sur ce qu’était le XIXᵉ siècle pour comprendre le propos et maîtriser un lexique qui n’est plus très actuel.

Si on continue de s’y référer, c’est tout d’abord parce que Marx est un des rares à proposer une analyse assez complète et globalisante du capitalisme de son temps, le capitalisme britannique du XIXᵉ siècle. Sa pensée possède une puissance analytique spécifique car elle allie plusieurs composantes.

On retrouve tout d’abord une dimension philosophique, notamment lorsque, dans ses jeunes années, il développe le concept d’aliénation pour désigner le sentiment éprouvé par un travailleur dépossédé des fruits de son travail. Marx, c’est aussi, dans l’Idéologie allemande notamment, une manière de lire l’histoire que l’on nomme le « matérialisme historique ». Elle peut être selon lui comprise à partir des rapports sociaux de production, l’infrastructure sur laquelle repose tout le reste. La religion ou l’organisation de l’État peuvent, selon Marx, être expliquées à partir de la manière dont l’économie produit. Ces rapports sociaux deviennent parfois contradictoires, et c’est ainsi que l’Europe aurait évolué de l’esclavagisme vers le féodalisme et du féodalisme vers le capitalisme. Marx pense également comme un économiste dans le Capital et tente d’analyser la formation de la plus-value, l’évolution du taux de profit ou encore les conséquences de la mécanisation des usines sur la productivité.

Quand bien même on ne partage pas la pensée de Marx, le fait même d’étudier pareil cadre global reste inspirant. Marx essaie de penser le système capitaliste et de lui donner une cohérence qui, parfois même, on le soupçonne moins, est vue comme une force par l’auteur. On trouve des textes de Marx qui traduisent une forme d’admiration pour le capitalisme et sa force propulsive à l’époque.

Marx et son complice et mécène Engels ont certes perdu leur pari lancé en 1848 avec le Manifeste du parti communiste : que la prolétarisation d’une grande partie de la société, petits bourgeois et paysans notamment, mène à une opposition de plus en plus frontale entre deux classes sociales et finalement à une révolution. L’émergence de la classe moyenne au XXᵉ siècle est un phénomène qui ne peut pas exister dans le logiciel de Marx.

Le travail des enfants, la surexploitation, tout cela n’existe plus vraiment. Marx dit des choses intéressantes sur la politique, mais un certain nombre de processus n’étaient pas visibles à son époque : la professionnalisation du personnel politique, y compris à gauche, l’intégration du socialisme dans l’appareil d’État et la naissance d’un État social… Marx a sans doute sous-estimé la capacité du capitalisme à surmonter ses contradictions.

Malgré cela, la brutalité des rapports sociaux semble aujourd’hui de retour avec le détricotage des États-providence. On observe une concentration des richesses d’un côté de la société et une augmentation de la pauvreté de l’autre. L’idée de lutte des classes ne peut pas être pensée comme au XIXᵉ siècle, mais d’une certaine manière, elle correspond sans doute mieux à notre réalité qu’à celle des Trente Glorieuses, au moment pourtant de l’histoire où les partis politiques citaient le plus Marx. Sa pensée retrouve aussi une certaine actualité à travers cela. De même, la « perte de sens au travail » si souvent mentionnée sur LinkedIn et dans moult essais n’est pas si éloignée de la théorie de l’aliénation.

L’enjeu intellectuel de Marx était de lier la place de la bourgeoisie dans le système économique à ses objectifs politiques. Ce n’était pas faire de l’économie pour faire de l’économie. Cette attitude peut encore nous permettre de penser notre monde. Réserves de pétrole, intelligence artificielle, nouvelles technologies… Un marxiste aura le réflexe de se demander ce que ces enjeux économiques peuvent produire socialement et politiquement.

Le risque avec le marxisme est de rester nostalgique de logiques sociales anciennes, incarnées par exemple dans de grandes usines : évoluer vers de nouvelles lectures est un pari intellectuel intéressant et audacieux. Un autre est de se limiter à cette approche qui ne voit en l’individu qu’un membre d’une classe surdéterminée par des intérêts économiques. Cela reste fondamental, mais d’autres choses entrent en ligne de compte pour comprendre les actions des individus. Psychanalyse, sciences cognitives, autres approches de la rationalité… Marx, fervent défenseur de la science et qui saluait volontiers ses avancées, à l’instar des écrits de Charles Darwin, s’y serait très vraisemblablement intéressé également.

Cette contribution est publiée en partenariat avec le Printemps de l’Économie, cycle de conférences-débats qui se tiendront du 17 au 20 mars au Conseil économique social et environnemental (Cese) à Paris. Retrouvez ici le programme complet de l’édition 2026, intitulée « Le temps des rapports de force »

23.02.2026 à 17:18

Municipales 2026 : comprendre la gratuité des transports en graphiques

Félicien Boiron, Doctorant en science politique (LAET-ENTPE), ENTPE; Université Lumière Lyon 2

Texte intégral (2091 mots)

Dunkerque, Montpellier, Calais, Nantes… toutes ces villes ont mis en place la gratuité totale des transports en commun. Promue par certains candidats, conspuée par d’autres, cette mesure devient un élément central des campagnes électorales municipales de 2026. Mais qu’en disent les experts ? Quels sont ses effets bénéfiques et pernicieux ? Décryptage en graphique et en données.

La gratuité des transports en commun, rarement débattue aux élections municipales de 2014 et encore relativement discrète en 2020, se trouve désormais au cœur des campagnes municipales de 2026. Mobiliser une forme de gratuité semble être devenu un passage obligé des débats locaux.

À Lyon (Rhône), après avoir mis en place la gratuité pour les moins de 10 ans, le président de la Métropole Bruno Bernard (Les Écologistes) fait campagne en mobilisant la gratuité des enfants abonnés TCL. De son côté Jean-Michel Aulas (LR, Ensemble) propose une gratuité pour les personnes gagnant moins de 2 500 euros.

Des débats similaires s’ouvrent dans des villes de tailles et de contexte variés comme Angers (Maine-et-Loire), Dijon (Côte-d’Or), Marseille (Bouches-du-Rhône), Paris.

Gratuité totale des transports

Alors même que les transports en commun relèvent le plus souvent de la compétence des intercommunalités, les décisions de gratuité sont prises par une large diversité de collectivités locales, parfois au titre d’autres compétences.

La gratuité est longtemps restée cantonnée à des territoires de petites tailles, avec des transports en commun peu utilisés et de faibles recettes de billetique. À présent, elle s’invite dans des territoires pluriels. Si elle reste principalement mise en œuvre à l’échelle territoriale des villes, elle se développe au sein de communautés urbaines, comme Poher Communauté en Bretagne, ou par les syndicats de transport comme dans le Douaisis, dans le nord de la France.

Après les records de mise en place de cette mesure dans les villes d’Aubagne (100 000 habitants, Bouches-du-Rhône) en 2009, puis de Dunkerque (200 000 habitants, Nord) en 2018, Montpellier (Hérault) a fait franchir un nouveau seuil à la gratuité à partir de 2021 en instaurant la mesure pour ses habitants sur un réseau comprenant plusieurs lignes de trams. Pour sa part, depuis janvier 2026, le syndicat de transports de l’Artois, dans le Nord, est devenu le plus grand territoire français aux transports totalement gratuits avec 650 000 habitants pouvant bénéficier d’une telle mesure.

Si certains partis ont fait de la gratuité des transports un élément fréquent dans leur programme comme le Parti communiste français (PCF), ou plus récemment La France insoumise (LFI), la gratuité n’est pas réservée aux politiques de gauche. Elle est mise en œuvre aussi bien par la droite, comme à Calais (Pas-de-Calais) ou à Châteauroux (Indre), que par la gauche, comme à Morlaix (Finistère) ou Libourne (Gironde). La mesure résiste aux alternances politiques, en étant rarement remise en question.

Report modal de la marche vers les transports en commun

Depuis plusieurs années, les rapports et positions sur la gratuité des transports en commun font légion. Alors que, jusque dans les années 2010, la mesure était peu étudiée, essentiellement par les services du ministère de l’environnement, de nombreuses évaluations se sont développées. Des études ont été commandées par la Ville de Paris, par l’Île-de-France Mobilités ou encore par le syndicat de transports lyonnais (Sytral).

Dans ces études, la gratuité des transports en commun est largement évaluée selon ses effets sur la répartition modale, comprise comme le pourcentage d’utilisation des différents modes de transports. La gratuité est jugée bonne si elle permet un bon report modal, c’est-à-dire d’un mode polluant vers un mode moins polluant – de la voiture au vélo, par exemple. Les rapports concluent que la gratuité est inefficace, puisqu’elle engendrerait un report modal, essentiellement depuis la marche et le vélo vers les transports en commun. Même la Cour des comptes a récemment pointé cette inefficacité à produire un bon report modal.

À lire aussi : Gratuité des transports : comprendre un débat aux multiples enjeux

Ce constat d’inefficacité est alors largement relayé au-delà de la sphère experte, notamment par des acteurs institutionnels et des groupes d’intérêts du transport, qui s’appuient sur ces évaluations pour structurer leur opposition à la gratuité. Les groupes d’intérêts du transport, comme le GART, qui regroupe les collectivités, ou l’UTPF, qui regroupe les entreprises de transport, s’appuient sur ces constats pour s’opposer à la mesure. Les groupes d’intérêts du transport mobilisent ces expertises pour s’opposer assez unanimement à la gratuité. La FNAUT qui représente les usagers et usagères des transports défend que « la gratuité totale, isolée de toute autre mesure, ne favorise pas un report modal ».

Politique publique de mobilité

Si la gratuité des transports est fréquemment étudiée comme une politique publique de mobilité, les élus qui la mobilisent le font au nom d’une grande variété d’objectifs. Nombreux sont les motifs évoqués pour défendre la gratuité, tels que réduction de la pollution de l’air, attractivité territoriale et des commerces, protection du pouvoir d’achat, etc.

À Aubagne, c’est la recherche de liberté et d’accessibilité sociale accrue aux transports qui sont mises en avant. À Dunkerque, on y voit un instrument d’aménagement urbain pour redynamiser le centre-ville. À Montpellier, la mesure est présentée comme un instrument de gouvernance territoriale, pour améliorer le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires. À Calais, on souhaite répondre au mouvement des gilets jaunes et au coût des déplacements. À Nantes (Loire-Atlantique), la gratuité le week-end est associée à des objectifs sociaux et de réduction de l’autosolisme.

Une grande partie des effets prétendus à la gratuité des transports échappe à l’évaluation. Les effets sociaux de la mesure, notamment sur l’isolement de certaines populations, sur la facilité d’accès au transport, ont été encore peu étudiés. Même lorsque l’Observatoire des villes du transport gratuit s’intéresse aux conséquences sur les automobilistes ou sur les jeunes, ce sont essentiellement leurs chiffres sur le report modal qui sont repris dans les débats.

Financer les transports

En France, les transports en commun sont financés par trois sources principales :

le versement mobilité, impôt sur la masse salariale, payée par les entreprises, administrations et associations ;

les recettes tarifaires, payées par les usagers et usagères ;

les subventions des collectivités locales.

Les proportions de ces trois sources varient en fonction des territoires, mais le versement mobilité est souvent la source principale du financement. Les territoires denses et au réseau de transport bien structuré présentent en général des recettes tarifaires plus élevées. Aussi, si la gratuité totale des transports en commun supprime des coûts liés à la billetique (distributeurs automatiques de titres, valideurs, logiciels, application, contrôleurs, etc.), dans les grands réseaux, ces coûts sont généralement plus faibles que ce que rapportent les recettes commerciales.

Une politique totem

Si l’opposition à la gratuité totale des transports en commun est si forte, c’est que, pour beaucoup, la mesure dévaloriserait le transport. « Aucun service n’est réellement gratuit », « la gratuité n’existe pas » sont autant d’expressions révélant une valorisation d’un service par son prix.

Parler de gratuité des transports en commun est révélateur du caractère anormal de la mesure. Parlons-nous ainsi de « gratuité de la police » ? Dans un secteur plus proche, nous ne parlons pas non plus de gratuité des routes, alors que celles-ci sont très largement gratuites et que leur coût est largement supporté par les contribuables plutôt que les usagers et usagères. Comme pour les transports en commun, beaucoup d’économistes défendent pourtant une tarification de la route.

La gratuité des transports est une politique totem. Souvent intégrée à des projets de mobilités, l’intégralité des effets de la mesure demeure encore largement inconnue, tant les sens associés à la mesure sont divers. Les débats sur la gratuité des transports interrogent ainsi la légitimité d’un financement collectif renforcé des mobilités, mais aussi les cadres d’expertise à partir desquels les politiques publiques sont évaluées et jugées.

La thèse de Félicien Boiron est financée par le ministère de la Transition écologique.

23.02.2026 à 17:17

Abstention, vote extrême : ce que la précarité fait à la politique

Nonna Mayer, Directrice de recherche au CNRS/Centre d'études européennes, Sciences Po

Texte intégral (1520 mots)

La précarité progresse en France et touche désormais bien au-delà des plus pauvres. Plusieurs enquêtes électorales permettent d’étudier ses effets sur l’abstention, le rapport à la politique et les choix de vote. L’exclusion sociale contribue, de façon marquée, à l’éloignement des urnes et de la politique partisane. Analyse.

En France, la pauvreté atteint son niveau le plus élevé depuis 1996 : 15,4 % de la population vit sous le seuil de pauvreté monétaire, près de 13 % est en situation de privation matérielle et sociale, incapable de faire face à des dépenses courantes, comme chauffer son logement ou acheter des vêtements. Et l’emploi ne protège pas toujours de la pauvreté, puisqu’on compte un million de travailleurs sous le seuil de pauvreté, tout particulièrement chez les femmes et les jeunes. Plus largement, depuis les années 1970, on assiste au retour de la précarité ou de « l’insécurité sociale », au sens où la définissait le sociologue Robert Castel :

« Le fait d’être à la merci du moindre aléa de l’existence, par exemple une maladie, un accident, une interruption de travail qui rompent le cours de la vie ordinaire et risquent de vous faire basculer dans l’assistance, voire dans la déchéance sociale. »

Ce phénomène gagne du terrain et fragilise la démocratie.

De l’exclusion sociale à l’exclusion politique

Pour le mesurer, on dispose d’un instrument mis au point dans les années 1990 afin de détecter les personnes socialement vulnérables, le score Epices (pour Évaluation de la précarité et des inégalités de santé dans les centres d’examens de santé). Outre la pauvreté et les privations matérielles, l’indicateur repère l’isolement social et culturel des individus, à partir de 11 questions simples auxquelles les enquêtés doivent répondre par « oui » ou par « non ».

Les réponses permettent de les classer sur un gradient de précarité croissante allant de 0 à 100. Par convention, une personne est considérée comme précaire lorsque son score Epices est égal ou supérieur à 30.

En 2022, au lendemain du scrutin présidentiel, c’est le cas de 29 % d’un échantillon représentatif de la population inscrite sur les listes électorales, soit un chiffre nettement plus élevé que celui du chômage (7,7 %) ou de la pauvreté monétaire (14,4 %).

Cette précarité est en train de se diffuser, touchant même les tranches de revenus intermédiaires (22 %) et les diplômés du supérieur (14 %). Et elle a des conséquences politiques majeures.

Sur la base de cette même enquête, la conclusion est sans appel : l’exclusion sociale va de pair avec l’exclusion politique. En 2022, la propension à se désintéresser de la politique, à ne se sentir proche d’aucun parti et à bouder les urnes est deux fois plus fréquente chez les 20 % de la population les plus précaires (quintile 5) que chez les 20 % les moins exposés à la précarité (quintile 1).

Pareillement, la proportion d’abstentionnistes aux deux tours est trois fois plus importante dans le premier groupe, celui des plus précaires.

Et cet effet politique de la précarité se maintient, quels que soient le genre, l’âge, le niveau de diplôme et de revenu, la taille de la commune de résidence, la pratique religieuse ou l’origine des sondés.

L’insécurité sociale favorise avant tout le retrait du politique. S’inscrire ou aller voter passent au second plan quand la préoccupation première est de survivre. Du coup, la voix des plus précaires est inaudible. Un rapport de l’Association américaine de science politique (APSA) sur les conséquences politiques des inégalités sociales aux États-Unis le disait joliment, les riches ont l’oreille des dirigeants, parce qu’ils « rugissent », leur voix porte, tandis que les pauvres eux « chuchotent quand ils ne se taisent pas. On ne les entend que par intermittence, par exemple lors de la mobilisation des gilets jaunes que les ouvriers et les employés précarisés ont été les plus nombreux à soutenir, avec le sentiment de retrouver leur dignité dans cette colère.

Comment l’exclusion sociale influence les choix électoraux

L’effet de l’insécurité sociale sur les choix électoraux est plus complexe. Les précaires forment un groupe qui n’est ni socialement ni politiquement homogène, et leurs choix évoluent dans le temps.

Lors de la présidentielle de 2012, nous avions mené une enquête sur les effets de la précarité, mesurée par le même score Epices. Elle montre l’absence de relation statistiquement significative entre le vote pour Marine Le Pen au 1er tour et le degré de précarité sociale. Malgré sa popularité chez les plus démunis, c’est la gauche qui a leur faveur. Au 1er tour, les voix recueillies par les candidats et candidates écologistes, de gauche et d’extrême gauche passent de 43 % chez les moins précaires à 51 % chez les plus précaires. Au second tour, les scores de François Hollande passent de 49 % chez les moins précaires à 63 % chez les plus précaires.

Les entretiens menés parallèlement à l’enquête par sondage de 2012 auprès de personnes en situation de grande précarité dans les agglomérations de Paris, Grenoble (Isère) et Bordeaux (Gironde) montrent qu’entre Nicolas Sarkozy « le président des riches » et le candidat socialiste il n’y avait pas d’hésitation possible, pour elles la gauche c’était « le socialnbsp;», la gauche c’était « le cœur ».

Cinq ans après, la gauche a déçu l’électorat précaire, qui se tourne vers Marine Le Pen. À l’élection présidentielle de 2017, au 1er tour son score passe de 11 % chez les moins précaires à 36 % chez les plus précaires. Au second tour, c’est 19 % chez les moins précaires contre 53 % chez les plus précaires.

Il en va de même lors de l’élection présidentielle de 2022 : le score de Marine Le Pen au premier tour est trois fois plus élevé chez les personnes les plus précaires comparées aux moins précaires. Au second tour, il est trois fois et demi plus élevé.

Mais dans le contexte particulier des législatives anticipées de 2024, on observe chez les plus précaires un retour en grâce de la gauche, les chances qu’ils votent pour le Nouveau Front populaire égalant alors celles de voter pour le RN.

Contrairement aux idées reçues, le vote des précaires pour l’extrême droite n’est donc pas inéluctable. Il y a plutôt, en fonction du contexte politique, un vote de rejet du pouvoir en place, contre Nicolas Sarkozy hier, contre François Hollande en 2017, contre Emmanuel Macron depuis 2022.

Demain, il peut se traduire par un vote aussi bien pour Marine Le Pen que pour la gauche, comme ce fut le cas aux législatives de 2024, quand la gauche unie retrouvait grâce aux yeux de ces oubliés de la démocratie, en promettant d’en finir avec la brutalité des années Macron.

Nonna Mayer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 11:38

En Europe, les politiques sociales limitent l’appauvrissement des travailleurs en situation de handicap

Justine Bondoux, Responsable de la production de l'enquête SHARE en France, Université Paris Dauphine – PSL

Jusot Florence, Professeure en Sciences Economiques, Université Paris Dauphine – PSL

Thomas Barnay, Full Professor in Economics, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

Texte intégral (1889 mots)

La survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme pour tous les salariés européens. Cette perte peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et les politiques d’intégration professionnelle efficaces. Alors, quelles disparités entre les pays européens ? Les femmes et les hommes ? Les différents revenus de compensation ?

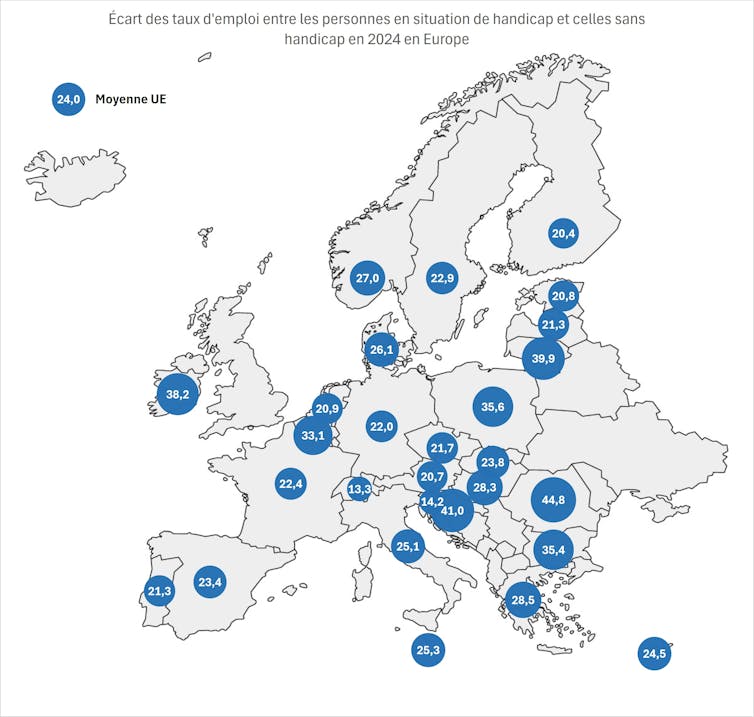

Selon Eurostat, dans l’ensemble de l’Union européenne, l’écart de taux d’emploi entre les personnes en situation de handicap et celles sans handicap atteint 24 points de pourcentage (pp) en 2024. Derrière cette moyenne se cachent de fortes disparités. L’écart n’est que de 8 pp au Luxembourg et de 14 pp en Slovénie, mais dépasse 40 pp en Roumanie et en Croatie – un point de pourcentage correspond à l’écart absolu entre deux taux exprimés en pourcentage.

Sur le marché du travail, le désavantage des personnes en situation de handicap s’explique par plusieurs facteurs : la nécessité de soins réguliers, l’insuffisante adaptation des postes, une baisse de productivité perçue ou réelle, mais aussi des phénomènes de discrimination. Les caractéristiques du handicap telles que son intensité, son type – physique, cognitif, etc. – ou encore le moment de sa survenue – naissance, enfance, âge adulte – peuvent également jouer un rôle crucial.

Alors, que se passe-t-il lorsqu’un handicap survient en deuxième partie de carrière, chez des personnes initialement en emploi et sans limitation déclarée ? Comment cet événement affecte-t-il leurs revenus globaux deux années après ? C’est précisément la question que nous abordons dans une étude publiée dans la revue Annals of Economics and Statistics.

À partir de l’enquête Survey on Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE), menée entre 2011 et 2015 auprès de plus de 2 500 individus âgés de 50 ans et plus, dans 12 pays européens, nous analysons l’effet de la survenue d’un handicap grave sur le revenu global. Nous distinguons ensuite les différents canaux à l’œuvre, en décomposant ce revenu entre salaires d’activité et revenus de remplacement, tels que les pensions ou les allocations.

Concrètement, quelles différences entre les pays européens ?

Chute de près de 79 % des salaires

À partir d’individus initialement en emploi et sans handicap en 2011, nous isolons l’effet du handicap sur le revenu global en combinant deux méthodes économétriques : le Propensity Score Matching et la méthode des différences de différences.

Cette approche permet de comparer, entre 2011 et 2015, les trajectoires de revenus d’individus déclarant un handicap en 2013 (qui perdure en 2015) à celle des individus ne déclarant pas de handicap en 2013 et 2015, tout en homogénéisant leurs caractéristiques initiales de 2011. La méthode permet de tenir compte non seulement des caractéristiques observables – âge, sexe, niveau d’éducation –, mais aussi de l’hétérogénéité non observée, comme la capacité des individus à faire face à leur handicap ou la discrimination des employeurs face aux individus en situation de handicap.

Nous postulons ensuite que cet événement va détériorer la situation sur le marché du travail comme la perte de productivité due au handicap, la réduction subie du temps de travail, voire du chômage. Tout en activant potentiellement des mécanismes de compensation. Pour tester ces hypothèses, nous décomposons le revenu global en salaire d’activité et en revenus de remplacement. Après l’apparition du handicap, les deux hypothèses sont bien confirmées : les salaires chutent fortement, tandis que les revenus de remplacement augmentent. Dans de nombreux cas, cette compensation reste insuffisante pour maintenir le revenu global.

L’apparition d’un handicap entraîne, en moyenne, une chute de près de 79 % des salaires. Malgré une augmentation massive – 200 % en moyenne – des revenus de remplacement tels que les pensions d’invalidité, le revenu global diminue en moyenne d’environ 20 %.

Différentes générosités des systèmes sociaux

Ces chiffres masquent de grandes inégalités entre pays. Dans les systèmes sociaux les plus généreux – Allemagne, Belgique, Danemark, France, Suède et Suisse –, la baisse des salaires est compensée par les revenus de remplacement comme les pensions d’invalidité. Résultat : le revenu global reste stable.

À l’inverse, dans les pays les moins généreux – Autriche, Espagne, Estonie, Italie, République tchèque et Slovénie –, ils ne suffisent pas à endiguer la perte de salaire, entraînant un appauvrissement marqué par une chute du revenu global de 27 %.

Cette hétérogénéité souligne l’importance de la générosité des systèmes sociaux et de leur capacité à protéger les individus face aux risques financiers liés au handicap. Les politiques publiques – allocations, pensions, mesures d’intégration et anti-discrimination – peuvent, par conséquent, couvrir l’intégralité de la perte de revenu lié au handicap.

Les pays nordiques combinent facilité d’accès aux prestations, mesures d’intégration sur le marché du travail et cumul des revenus de remplacement et d’un salaire. À l’inverse, certains pays d’Europe de l’Est faiblement généreux imposent, de surcroît, des conditions strictes pour cumuler pension et autres prestations, ce qui réduit fortement la protection des personnes en situation de handicap.

« Double peine » pour les femmes

Le handicap n’affecte pas les hommes et les femmes de la même manière. Chez les hommes, la baisse des salaires est souvent compensée par les revenus de remplacement, si bien que le revenu global n’est pas significativement affecté. Chez les femmes, les allocations compensent moins la chute des salaires, ce qui entraîne une diminution notable du revenu global de 32 %.

Cette « double peine » des femmes illustre des inégalités persistantes dans l’emploi et les revenus, confirmant des travaux antérieurs sur le sujet, comme ceux des économistes Morley Gunderson et Byron Lee, William John Hanna et Betsy Rogovsky ou Lisa Schur.

Vers une meilleure protection

Nos résultats montrent que la survenue d’un handicap grave après 50 ans entraîne une dégradation significative des revenus à court terme. Cette perte n’est pas inéluctable. Elle peut être largement amortie dans les pays où les systèmes de protection sociale sont généreux et où les politiques d’intégration professionnelle permettent de limiter les sorties du marché du travail.

Ils soulignent plusieurs leviers d’action pour les pouvoirs publics :

renforcer les dispositifs de maintien dans l’emploi ;

améliorer l’adaptation des postes de travail ;

ajuster les mécanismes de compensation financière lorsque l’activité professionnelle devient impossible.

Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de compenser la perte de revenu, mais aussi de prévenir la rupture avec l’emploi, qui constitue un facteur majeur de fragilisation économique. Notre étude comporte néanmoins certaines limites. Elle porte exclusivement sur des Européens âgés de 50 ans et plus ; l’impact économique d’un handicap pourrait différer chez les actifs plus jeunes.

La durée de suivi, limitée à deux ans, ne permet pas de saisir pleinement les conséquences de moyen et long termes, notamment en matière de trajectoires professionnelles et de cumul des désavantages. Malgré ces réserves, les résultats apparaissent robustes : la générosité des systèmes sociaux et la capacité à intégrer durablement les personnes handicapées sur le marché du travail sont des déterminants essentiels de leur sécurité économique. À ce titre, les politiques publiques disposent de marges de manœuvre réelles pour protéger les individus face aux aléas de la santé et réduire les inégalités de revenus.

Cette étude a bénéficié d'un financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) dans le cadre du projet “Programme Handicap et Perte d’Autonomie - Session 8” de l'Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP). Elle a également reçu le soutien du projet SHARE-France.

20.02.2026 à 16:44

Pourquoi les Français font-ils moins d’enfants ? Comprendre la fin d’une exception

Sylvie Dubuc, Professeure en sciences de la population, Université de Strasbourg

Francois-Olivier Seys, Professeur de géographie, Université de Lille

Sébastien Oliveau, Géographe, directeur de la MSH Paris-Saclay, Université Paris-Saclay; Aix-Marseille Université (AMU)

Texte intégral (2431 mots)

Pendant des décennies, la France a fait figure d’exception démographique en Europe, grâce à une fécondité relativement élevée. Or, cette singularité s’efface aujourd’hui à la faveur de transformations des trajectoires de vie, des territoires et des représentations de l’avenir. Derrière les chiffres des naissances, c’est une recomposition silencieuse qui se dessine. Que nous dit-elle de la société française contemporaine ?

En ce début d’année 2026, l’Insee vient de publier une estimation que toute la presse a reprise : la France a connu, en 2025, 645 000 naissances pour 651 000 décès. Cette situation n’est pas une surprise, mais le révélateur d’une dynamique amorcée depuis plus d’une décennie.

Pendant longtemps, la France a constitué une exception en Europe. Par exemple, l’Allemagne connaît un déficit naturel depuis 1970, et l’Italie depuis 1990.

Avec 1,56 enfant par femme en 2025, la France reste plus féconde que la moyenne de l’Union européenne (1,38 enfant par femme en 2023). Mais ce niveau est le plus faible connu par le pays depuis la Première Guerre mondiale.

Une modification structurelle de la dynamique démographique

Ces mesures sont données par l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) qui estime le nombre d’enfants qu’auraient, en moyenne, les femmes si elles avaient au cours de leur vie fertile les taux de fécondité par âge mesurés une année donnée (on additionne par exemple la fécondité des femmes de chaque groupe d’âge, de 15 à 49 ans, en 2025 pour obtenir un taux de fécondité total conjoncturel en 2025).

Cet indicateur présente l’avantage de pouvoir être calculé en temps réel. L’inconvénient est qu’il ne tient pas compte du calendrier de la fécondité. Si une génération de femmes a des enfants plus tard, il y aura une baisse de l’ICF alors que sa descendance finale (DF) ne diminuera pas nécessairement.

La descendance finale (DF) est un constat : on regarde à la fin de leur vie fertile, combien d’enfants a réellement eu une génération de femmes. C’est donc une mesure réelle, non impactée par le calendrier de la fécondité, mais il faut attendre qu’une génération de femmes ait atteint 50 ans pour la calculer.

L’ICF est donc soumis à des variations annuelles plus fortes que la DF. Ainsi, l’ICF a varié depuis 1980 où il était de 1,94 enfant par femme. On a observé une phase de baisse jusqu’en 1995 avec un minimum de 1,73, puis une hausse jusqu’en 2010 où on a atteint 2,03. À partir de 2014, s’amorce une baisse très rapide jusqu’à 1,56 en 2025.

La DF a été relativement stable : elle a varié entre 2 et 2,1 enfants par femme pour les générations 1960, 1970 ou 1980. Il est trop tôt pour pouvoir calculer la DF de la génération 1990, mais elle sera probablement plus faible.

Des enfants de plus en plus tard

Les Françaises ont leurs enfants de plus en plus tard. Cette évolution a commencé vers la fin des années 1960. L’âge moyen des mères à la maternité s’est encore retardé à 29,6 ans en 2005, puis à 31,2 ans en 2025.

Le fait d’avoir des enfants de plus en plus tard, en lien avec la baisse de la fertilité des femmes après 30 ans, joue aussi sur la DF. Ainsi, 87 % des femmes de la génération 1930 (les mères du baby-boom) ont eu au moins un enfant. Ce chiffre tombe à 80 % pour la génération 1970 et il s’approche de 75 % pour celles de 1980.

Une nouvelle géographie de la fécondité

Tout au long du XXᵉ siècle, les déterminants de la fécondité étaient sociaux et étaient représentés par une courbe en U. Les Françaises les plus fécondes étaient celles issues des catégories socioprofessionnelles les plus aisées et les plus modestes. Les Françaises les moins fécondes étant issues des classes sociales moyennes (employés et des professions intermédiaires).

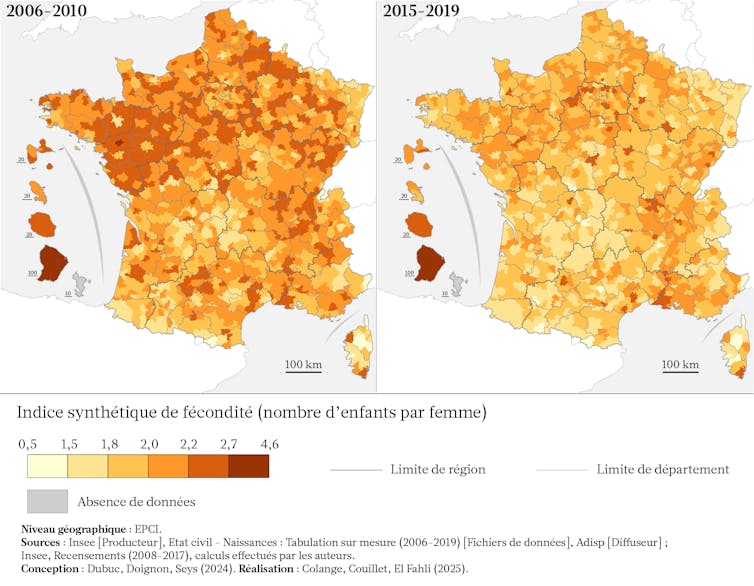

La fécondité en France (2006-2019)

Un « croissant fertile » au nord se caractérisait par une fécondité historiquement plus élevée que celle du Sud, encore perceptible en 2010. Cette singularité tenait à la structure sociale et culturelle de la population : majoritairement issue des classes populaires et ouvrières, plus fortement marquée par le catholicisme et des valeurs traditionnelles, dans un Nord alors très industrialisé.

Mais ces quinze dernières années, le croissant fertile tend à s’effacer, avec une baisse de la fécondité sur l’ensemble du territoire. Seules des poches de plus forte de fécondité relative persistent, d’une part, à l’est de la Bretagne et dans les Pays de la Loire, où perdurent des normes familiales plus traditionnelles, et, d’autre part, dans la périphérie francilienne et la vallée du Rhône, espaces marqués par une plus forte présence des classes populaires.

Certaines régions de fécondité traditionnellement forte, comme le Nord, le Pas-de-Calais et la Lorraine, ont un recul marqué des familles nombreuses et désormais une fécondité comparable à la moyenne nationale. Cela pourrait s’expliquer par un recul des valeurs traditionnelles de la famille, mais surtout par le déclin industriel et l’incertitude économique (chômage, précarité), qui sont des facteurs documentés de réduction de la fécondité ces quinze dernières années (en France et ailleurs en Europe).

Enfin, le vieillissement des mères à la maternité est généralisé, même s’il est plus marqué dans le sud de la France et les métropoles.

Le désir d’enfants baisse

Le désir d’enfant renvoie à deux notions distinctes. Le nombre d’enfants souhaités est la réponse à la question de savoir combien les personnes souhaitent avoir d’enfants. Traditionnellement, les femmes expriment un désir d’enfants légèrement supérieur à celui des hommes. Le désir d’enfants réalisé est complémentaire (il s’agit de la DF).

En les comparant, le nombre d’enfants souhaité est toujours supérieur au désir d’enfants réalisé, car une partie des femmes a moins d’enfants que souhaité pour des raisons diverses : infertilité, rupture d’union, difficultés économiques. Ces contraintes (économiques, sociales, biologiques) limitent la capacité des individus à concrétiser leurs intentions reproductives et participe à l’abaissement de la fécondité.

Le désir d’enfant a changé de dimension. Aujourd’hui, les couples stables souhaitent généralement avoir un ou deux enfants. Il y a vingt-cinq ans, c’était plutôt deux ou trois. Le refus d’avoir des enfants a progressé mais il est encore marginal, passant de 5 à 12 %.

Quelques hypothèses

Cette baisse du désir d’enfants est nouvelle en France et on peut émettre quelques hypothèses, impactant conjointement le désir d’enfants et sa réalisation, en plus des facteurs démographiques.

Tout d’abord, si l’élévation du niveau d’éducation et l’essor de l’activité professionnelle féminine ont fortement contribué à la baisse de la fécondité à la fin du XXᵉ siècle, cet effet semble aujourd’hui largement épuisé. La massification de l’enseignement supérieur et l’ancrage durable du travail féminin constituent désormais un cadre stabilisé, qui ne permet plus, à lui seul, de rendre compte du recul récent de la fécondité.

La crainte de l’avenir semble être la raison primordiale. Le contexte économique difficile s’associe à une baisse de la fécondité, comme l’ont montré les études en Europe, par exemple avec la crise de 2008. Dans toutes les enquêtes, les jeunes adultes expriment leurs angoisses face au changement climatique, au contexte géopolitique, à l’incertitude économique et sociale. La crise climatique joue probablement, mais à la marge. D’ailleurs, le refus d’enfants est encore très minoritaire. Dans le détail, c’est plutôt un comportement des jeunes des grandes villes, ayant fait des études supérieures, pour lesquels ne pas avoir d’enfant serait un geste « écologique ».

Si l’évolution des représentations de la famille et des changements normatifs participent à ce mouvement de baisse de la fécondité chez les jeunes femmes, on peut aussi y voir des difficultés accrues à trouver un équilibre entre famille et travail dans un contexte de précarisation de l’emploi. En effet, l’emploi et ses modalités jouent probablement un rôle. Si le chômage a baissé en France depuis une petite dizaine d’années, la nature des emplois a changé. Le premier emploi stable arrive souvent après plusieurs contrats précaires, donc plus tard.

Le logement joue également un rôle. La France ne propose pas suffisamment de logements par rapport à la croissance du nombre de ménages. Cela induit une augmentation forte des prix à la location et à l’achat, et une pénurie de logements disponibles, en particulier dans les grandes villes. Beaucoup de jeunes actifs vivent encore dans le ménage parental ou en colocation.

Quel avenir pour la fécondité en France ?

Ces facteurs pourraient accroître l’écart entre nombre d’enfants idéal et réalisé. On peut penser que les risques évoqués sont désormais perçus comme des contraintes de long terme pour les jeunes générations. Une fois intériorisées, elles sont désormais suffisamment fortes pour changer les normes et représentations de la famille, qui influencent le désir d’enfant lui-même.

La France est probablement à un tournant démographique, amorcé il y a une dizaine d’années : l’accroissement naturel est devenu un déficit. La baisse du désir d’enfants chez les jeunes générations nous dit clairement que cela devrait être une tendance durable.

Jusqu’à la fin de la décennie, on peut s’attendre à un indicateur conjoncturel de fécondité probablement inférieur à 1,7. Il ne devrait cependant pas baisser en dessous de 1,3, le désir d’enfants étant encore présent. Cela signifie que le déficit naturel s’installera probablement dans la durée. En ce sens, la France est devenue un pays européen comme les autres puisque c’est le cas dans la presque totalité des pays de l’Union européenne.

Sylvie Dubuc a reçu des financements du LABoratoire d’EXcellence iPOPs

Francois-Olivier Seys et Sébastien Oliveau ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

19.02.2026 à 17:02

Interdire les réseaux sociaux aux mineurs : un frein aux alternatives vertueuses ?

Julien Falgas, Maître de conférences au Centre de recherche sur les médiations, Université de Lorraine

Dominique Boullier, Professeur des universités émérite en sociologie. Chercheur au Centre d'Etudes Européennes et de Politique Comparée, Sciences Po

Texte intégral (2062 mots)

La proposition de loi visant à « protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux » sera bientôt examinée par le Sénat. Elle élude le cœur du problème : le modèle économique fondé sur la captation de l’attention. Sans s’attaquer à cette architecture, la régulation risque de manquer sa cible.

Loin de cibler les plateformes toxiques bien connues, la proposition de loi visant à « protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux » pourrait entraver l’émergence d’alternatives vertueuses pour nos écosystèmes d’information et de communication. Les sciences humaines et sociales ne sont pourtant pas avares de propositions systémiques plus constructives.

Des mois de débats stériles sans définition valable

Adopté par l’Assemblée nationale le 26 janvier 2026, le projet de loi visant à interdire les réseaux aux moins de quinze ans bénéficie d’une procédure accélérée à la demande du gouvernement. En accord avec la rapporteure Laure Miller, le gouvernement a fait voter un amendement qui gomme toute distinction entre des réseaux sociaux identifiés comme dangereux après avis de l’Arcom et les réseaux sociaux en général : tous sont désormais explicitement désignés comme « dangereux pour les moins de 15 ans ». De fait, le législateur n’apporte aucun élément pour définir ce qu’il propose d’interdire. Il faut se tourner vers le droit européen pour savoir de quoi il est question.

Selon le Digital Market Act (DMA) européen, un réseau social est un « service de plateforme essentiel […] permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations ». Sur la base d’une telle définition, le projet de loi français rate sa cible et confond réseaux socionumériques et médias sociaux en ligne, pénalisant les réseaux sociaux qui méritent encore d’être désignés comme tels.

Or de tels réseaux ne manquent pas. Nous ne parlons pas seulement des substituts aux services de microblogging que sont Mastodon ou Bluesky. Les projets réellement alternatifs sont peu connus et balbutiants faute de moyens dans un espace dominé par les grandes plateformes toxiques des BigTech. Vous connaissez TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ou LinkedIn, mais sans doute pas Tournesol, Reconnexion, Qwice, Panodyssey ou encore needle.social. Ce dernier projet émane de la recherche publique en sciences humaines et sociales, développé au Centre de recherche sur les médiations (Crem) dans l’espoir de le mettre au service du secteur de la presse.

De longue date, l’impensé numérique traverse les discours médiatiques. Il consiste à présenter la technique comme une évidence au point de vider le débat public de tout questionnement politique ou velléité de résistance. Ainsi, en mettant l’accent sur des préoccupations tournées vers la santé des adolescents, le débat autour de l’interdiction des réseaux sociaux a contribué à détourner l’attention des enjeux démocratiques que soulève le modèle économique des plateformes dominantes.

Derrière l’urgence sanitaire, une urgence démocratique

Souvent résumé dans les médias à une opposition entre interdiction et éducation, le débat a fini par occulter le rôle prépondérant du modèle économique des plateformes pourtant identifié par l’Agence nationale de sécurité sanitaire. Là où réside un consensus scientifique, c’est bien pour condamner la responsabilité écrasante du modèle économique des Big Tech dans la dégradation de nos démocraties. C’est notamment le constat accablant du GIEC des écosystèmes d’information après avoir épluché près de 1 700 publications scientifiques :

« Les modèles économiques des grandes entreprises technologiques (Big Tech) incitent les enfants et les adultes connectés à autoriser l’extraction de données, qu’elles monétisent ensuite à des fins lucratives. Cette pratique facilite la diffusion virale de désinformation, de mésinformation et de discours de haine. »

Le modèle économique des grandes plateformes numériques constitue un facteur majeur de l’accélération de la désinformation et de la mésinformation. La propagation des contenus malicieux est amplifiée à partir de métriques (likes, commentaires, partages, temps passé, etc.) qui provoquent l’emballement, selon un processus favorable aux contenus qui provoquent le plus de réactions.

Une action systémique contre l’économie de l’attention est possible

Il ne viendrait pas à l’idée de nos parlementaires d’interdire de « boire dans un verre au café » sous prétexte que les « verres » peuvent contenir une boisson alcoolisée. C’est bien la vente d’alcool aux mineurs qui est interdite. Si l’interdiction peut être débattue, elle doit porter sur des produits dont la nocivité est avérée. Or, le produit toxique des BigTech ce sont les enchères publicitaires qui conditionnent toute l’architecture algorithmique de leurs réseaux sociaux. Dans une note du MIT de 2024, quelques mois avant de recevoir le Nobel d’économie, Daron Acemoglu et Simon Johnson ont ainsi appelé à l’urgence de taxer la publicité numérique. L’enjeu : casser cette économie toxique, contraindre les Big Tech à imaginer d’autres modèles d’affaires et réouvrir la possibilité d’innover au travers de plateformes différentes.