Accès libre Revue de presse Fact-Checking Hymnes européens

06.11.2025 à 12:30

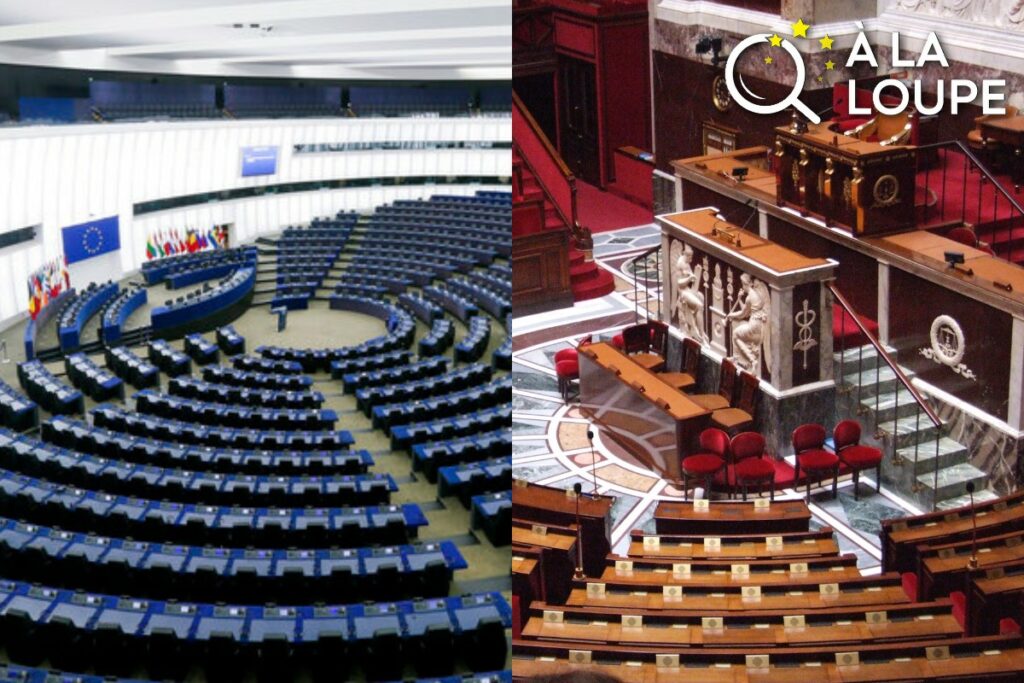

[Fact-checking] Le Parlement européen n'a-t-il aucun pouvoir en comparaison de l'Assemblée nationale ?

Valentin Ledroit

Seule institution de l'UE dont les membres sont élus au suffrage universel direct depuis 1979, le Parlement européen continue parfois de souffrir d’un manque de considération. À sa naissance en 1957, il n'est certes qu'une assemblée sans réel pouvoir. Il est d'ailleurs composé de parlementaires nationaux, délégués par leurs parlements respectifs. Mais au fil des […]

L’article [Fact-checking] Le Parlement européen n'a-t-il aucun pouvoir en comparaison de l'Assemblée nationale ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (3438 mots)

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE DANS CET ARTICLE

- À la différence des députés nationaux, les députés européens ne peuvent pas proposer de lois.

- Ils partagent également plusieurs pouvoirs avec le Conseil.

- Ils jouent un rôle important et disposent d'une grande autonomie.

Seule institution de l'UE dont les membres sont élus au suffrage universel direct depuis 1979, le Parlement européen continue parfois de souffrir d’un manque de considération.

À sa naissance en 1957, il n'est certes qu'une assemblée sans réel pouvoir. Il est d'ailleurs composé de parlementaires nationaux, délégués par leurs parlements respectifs. Mais au fil des années, le Parlement européen va progressivement gagner en compétence et en autonomie. Il conserve toutefois un certain nombre de différences avec l'Assemblée nationale.

Pas d'initiative législative pour les eurodéputés

Une des différences souvent soulignée entre députés nationaux et européens est la capacité à proposer des textes de lois. Au sein de l'Union européenne, c'est la Commission européenne (l'exécutif européen) qui dispose de l'initiative législative. Et pour cela, celle-ci doit généralement suivre les orientations définies par le Conseil européen, qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement des pays membres. La Commission soumet ensuite ses propositions de "lois" (directives ou règlements pour l'essentiel) au Conseil de l'UE et au Parlement européen en vue de leur adoption.

Côté français en revanche, les députés de l'Assemblée nationale, tout comme les sénateurs, peuvent déposer eux-mêmes des "propositions de lois" et ne s'en privent pas. Au cours de la XVIe législature (juin 2022 - juin 2024), 1 260 textes ont ainsi été proposés par les parlementaires français (178 par les sénateurs).

Bien que les députés européens ne disposent pas sur le papier d'un tel pouvoir, la réalité est plus nuancée. D'une part, les députés nationaux partagent ce pouvoir avec le gouvernement. Or si ce dernier n'a déposé que 120 "projets de lois" pendant cette période, la majorité de la législation française est plutôt d'origine gouvernementale : 81 textes (57 %) arrivés à terme sont issus du gouvernement, contre 60 issus de parlementaires.

D'autre part, le Parlement européen peut tout de même inviter la Commission à élaborer une proposition sur un sujet particulier, en adoptant un rapport d'initiative législative (article 225 du traité sur le fonctionnement de l'UE). L'exécutif européen est alors libre de suivre ou non la proposition, mais s'engage à présenter "une proposition législative dans un délai d'un an" ou à inscrire celle-ci "dans son programme de travail de l’année suivante". En cas de refus, il doit "en précise[r] les motifs circonstanciés au Parlement", précise un accord-cadre entre les deux institutions. Et d'après une étude menée par le service de recherche du Parlement européen (EPRS) couvrant le mandat 2019 - 2024, la Commission a fait 23 propositions législatives, satisfaisant 33 des 58 demandes des eurodéputés.

Un vrai rôle de "colégislateur"…

Dans le cadre de la procédure législative ordinaire, qui concerne un grand nombre de domaines, le Parlement européen et le Conseil de l'UE sont sur un pied d’égalité pour amender et adopter des nouvelles mesures européennes. Toutes les lois doivent être votées par les deux institutions avant d'entrer en vigueur.

Le Parlement européen peut d'ailleurs être ambitieux et modifier en profondeur les textes proposés par la Commission européenne. Pour ne citer que quelques exemples, le Parlement européen a par exemple musclé certaines dispositions du règlement européen sur les services numériques (DSA), qui vise à combattre les produits et les contenus illicites en ligne. Les eurodéputés y ont ajouté par la voie d'amendements l'interdiction de la publicité ciblant les mineurs.

Le Parlement européen peut en revanche être considéré par certains comme un "purgatoire médiatique", où il est plus difficile de faire parler de soi. Ce qui n'empêche pas de nombreux parlementaires européens de considérer que leur rôle a une influence notable sur la vie des citoyens. Certains parviennent aussi à faire entendre leurs voix depuis Bruxelles ou Strasbourg, à l'image de Manon Aubry (La Gauche), Pascal Canfin (Renew) ou Raphaël Glucksmann (S&D).

… partagé avec les États

À l'inverse de l'Assemblée nationale, le Parlement européen n'a cependant pas le dernier mot pour adopter un texte seul. Une approbation du Conseil de l'Union européenne, qui représente les 27 États membres, est inévitable pour entériner un projet européen.

Dans les faits, le Conseil de l'UE peut d'ailleurs bloquer un tel projet sur une période indéterminée. Ce qui arrive notamment lorsque ses membres ne parviennent pas à s'accorder… par exemple, un projet de directive visant à mettre fin au changement d'heure est entre les mains du Conseil de l'UE depuis 2019 et ne peut avancer tant que l'institution ne se prononce pas.

Dans plusieurs domaines par ailleurs, certaines décisions ne relèvent pas de la procédure ordinaire. Comme en matière de fiscalité ou de sécurité, où le Parlement européen n'a qu'un pouvoir de véto et ne peut pas amender les projets législatifs.

En matière budgétaire aussi, le pouvoir du Parlement européen connait quelques limites. Le budget annuel sur lequel il se prononce est plafonné par un cadre financier pluriannuel de sept ans, largement déterminé par les États membres. Contrairement à l'Assemblée nationale, qui de son côté se prononce sur un budget non contraint.

Plus d'autonomie

Contrairement aux députés français à Paris, les eurodéputés jouissent en revanche d'une totale autonomie vis-à-vis de l'exécutif. "Le parlementaire européen est un homme libre, maître de son bulletin de vote", écrivait en 2019 Jean-Louis Bourlanges (MoDem), ancien député des Hauts-de-Seine (2017-2024), après avoir été eurodéputé pendant près de 19 ans.

L'autonomie des députés européens peut également se faire sentir au sein de leur groupe politique, où se côtoient plusieurs nationalités et donc des sensibilités différentes. Malgré des consignes de vote communes au groupe, il est fréquent (et admis) de voir des voix dissidentes. En témoigne par exemple les vote sur le Pacte européen sur la migration et l'asile en avril 2024. Les eurodéputés français des groupes S&D (socialistes et démocrates) et PPE (Parti populaire européen) ont tous voté contre une majorité des textes du paquet. À contre-courant de la plupart des autres membres de leurs groupes respectifs.

Du côté de l'Assemblée nationale, le groupe politique dont est issu le gouvernement a de plus grandes chances d'obtenir une majorité absolue. Le mode de scrutin de la Ve République favorise en effet l'émergence de telles majorité solides. L'opposition est donc généralement plus encline à s'opposer d'une seule et même voix aux textes.

L'argument semble toutefois moins valable depuis les deux derniers renouvellement de la chambre en 2022 puis en 2024, où aucun groupe ne détient la majorité, rendant plus que jamais nécessaire la recherche de compromis sur chaque projet ou proposition de loi. Comme au Parlement européen donc, et comme dans beaucoup de parlements nationaux, où la culture du compromis est beaucoup plus présente.

Un pouvoir de contrôle de la Commission

La Constitution française prévoit que l'Assemblée nationale peut adopter une motion de censure ou "désapprouver le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement". Deux situations qui entraînent sa démission. Sur la centaine de motions déposées sous la Ve République, deux ont été adoptées : en 1962, conduisant à la démission du gouvernement Pompidou, puis en décembre 2024 faisant chuter celui de Michel Barnier.

Le Parlement européen dispose d'un pouvoir similaire. Selon le traité sur l'Union européenne, il "exerce des fonctions de contrôle politique". Les eurodéputés peuvent adopter une motion de censure pour obliger les membres de la Commission à "démissionner collectivement de leurs fonctions". Une dizaine de tentatives ont été menées depuis 1999, mais aucune d'elles n'ont jamais abouti. La menace d'un tel scénario en 1999 a tout de même poussé la Commission dirigée par Jacques Santer à démissionner.

En revanche, si l'Assemblée nationale peut être dissoute par le président de la République (ce qui s'est produit à 6 reprises sous la Ve République), le Parlement européen est à l'abri d'une telle menace.

Enfin, les eurodéputés se démarquent des parlementaires français d'une autre manière : ils sont chargés d'élire le président de la Commission européenne, sur proposition des chefs d’États et de gouvernement. Le Parlement européen procède également à des auditions de chaque commissaire désigné. Ce qui n'est pas une formalité, certains n'ayant effectivement pas franchi cette étape en 2019. Les eurodéputés procèdent enfin à un vote pour valider l'ensemble du collège.

en savoir plus sur le parlement européen

L’article [Fact-checking] Le Parlement européen n'a-t-il aucun pouvoir en comparaison de l'Assemblée nationale ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

01.09.2025 à 18:21

États-Unis ou Europe : qui aide le plus l'Ukraine ?

Juliette Verdes

Au 30 juin 2025, les États-Unis avaient apporté un total de 114,6 milliards d'euros (134,23 milliards de dollars US) d'aide à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, contre 167,4 milliards d'euros pour l'Europe selon le Kiel Institute, un groupe de réflexion basé en Allemagne. Un montant partagé entre l'Union européenne et ses États membres, […]

L’article États-Unis ou Europe : qui aide le plus l'Ukraine ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (1651 mots)

Au 30 juin 2025, les États-Unis avaient apporté un total de 114,6 milliards d'euros (134,23 milliards de dollars US) d'aide à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, contre 167,4 milliards d'euros pour l'Europe selon le Kiel Institute, un groupe de réflexion basé en Allemagne. Un montant partagé entre l'Union européenne et ses États membres, auxquels s'ajoutent le Royaume-Uni, l'Islande, la Norvège et la Suisse.

Pour les seules dépenses de l'Union européenne, ce sont 63,18 milliards de fonds qui ont été alloués entre 2022 et 2024, selon les données du Kiel Institute. L'aide militaire, elle, a été majoritairement fournie par les États membres en leur propre nom, quitte à être partiellement remboursés par l'Union européenne (ce qui apparaît comme une aide financière). L'UE n'est en effet pas compétente pour effectuer directement des dépenses militaires.

Le 22 août 2025, l'UE a validé un nouvel apport de 4 milliards d'euros à l'Ukraine : 3,05 milliards d'euros au titre de la facilité pour l'Ukraine, auxquels s'ajoute 1 milliard d'euros dans le cadre du mécanisme de prêts du G7. Ce dernier prêt exceptionnel d'assistance macrofinancière (AMF), mis en place par la Commission européenne, permet à l'Ukraine de couvrir ses besoins urgents.

L'avance européenne en matière d'aide à l'Ukraine se confirme désormais, et elle devrait fournir 90 milliards d'euros supplémentaires à Kiev. Au niveau de l'UE, les États membres ont créé un instrument, la facilité pour l'Ukraine, qui doit pourvoir jusqu'à 50 milliards d'euros de soutien financier de 2024 à 2027. Kiev a déjà reçu plus de 22,7 milliards d'euros au titre de cette facilité.

L'Europe fournit désormais la majorité de l'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine

En termes de soutien militaire, les États-Unis sont longtemps restés devant l'Europe. Si l'aide totale de l'Europe était nettement supérieure, en comptant l'aide humanitaire, les Américains restaient d'importants pourvoyeurs d'armes. Du moins jusqu'au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier dernier.

Washington a fourni un total de 64,6 milliards d'euros pour aider l'Ukraine à s'armer et se défendre entre 2022 et 2024. Mais pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les Européens ont devancé le pays de l'Oncle Sam en matière de soutien militaire. Selon le Conseil européen, celui-ci atteint désormais 77,32 milliards d'euros pour l'Europe, dont 59,6 milliards d'euros pour les États de l'Union européenne, 13,77 milliards pour le Royaume-Uni et 3,95 milliards pour la Norvège.

En mai 2025, Washington a approuvé d'importantes exportations d'armes vers l'Ukraine. Or celles-ci ne sont pas comptabilisées comme aide militaire au sens du Kiel Institute, puisqu'il s'agit d'achats que l'Ukraine doit financer elle-même.

L'Europe se distingue également par d'importantes aides financières et humanitaires. Rien que dans l'Union européenne, elles avoisinent 85 milliards d'euros en 2025. L'UE a activé en parallèle le mécanisme de protection temporaire pour accueillir des réfugiés ukrainiens sur son territoire, un dispositif de 17 milliards d'euros. À titre de comparaison, l'aide financière et humanitaire américaine s'élève à 50 milliards d'euros, calcule le Kiel Institute.

L'aide humanitaire européenne paraît d'autant plus importante au vu des récentes décisions de l'administration Trump. Dès le 20 janvier 2025, le président des États-Unis a ordonné par un décret le gel de l'aide étrangère de l'Usaid, l'Agence américaine pour le développement, durant 90 jours. 83 % des programmes de financement de l'agence sont de nouveau suspendus depuis le mois de mars 2025. Des décisions lourdes de conséquences, puisque l'organisme représentait jusque-là 42 % de l'aide humanitaire à travers le monde, notamment en Ukraine.

en savoir plus sur la guerre en Ukraine

L’article États-Unis ou Europe : qui aide le plus l'Ukraine ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

05.08.2025 à 12:10

Énergie : l'UE a-t-elle imposé à la France d’augmenter la TVA sur le gaz et l’électricité ?

Florian Chaaban

"Non, l’Europe n’impose pas seule les taux de TVA en France !". C'est par ces quelques mots que la Commission européenne a éteint un début de polémique autour de la hausse des factures de gaz et d’électricité des Français. Depuis le 1er août, le gouvernement a relevé la TVA sur les abonnements énergétiques de 5,5 % […]

L’article Énergie : l'UE a-t-elle imposé à la France d’augmenter la TVA sur le gaz et l’électricité ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Texte intégral (1967 mots)

"Non, l’Europe n’impose pas seule les taux de TVA en France !". C'est par ces quelques mots que la Commission européenne a éteint un début de polémique autour de la hausse des factures de gaz et d’électricité des Français.

Depuis le 1er août, le gouvernement a relevé la TVA sur les abonnements énergétiques de 5,5 % à 20 %. Cette mesure, prévue par la loi de finances 2025, a été prise pour se mettre en conformité avec le droit européen, qui impose des taux de TVA uniformes pour un même service. Certains pays ont ainsi choisi d'harmoniser à des taux plus bas, comme la Belgique (6 %) ou l'Italie (10 %).

Concrètement, cette nouvelle taxation ne s’applique que sur le prix de l’abonnement, toujours fixe quelle que soit la consommation. La baisse de deux autres taxes sur la consommation devrait contrebalancer cette hausse. Si les usagers craignent une hausse des prix, certains y voient surtout une mesure imposée par Bruxelles.

La Commission européenne se défend

En matière de politique fiscale, les États membres de l’Union européenne conservent, de manière générale, une grande partie de leur compétence. Concernant la TVA en revanche, l’UE dispose d’une compétence plus étendue. L'objectif : assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ce dernier relevant de la compétence partagée de l’Union avec les États membres.

L’UE a mis en place en 2006 une directive afin d’éviter des taux de TVA trop différents entre les États. Ce texte fixe un seuil minimal du taux normal, en deçà duquel les États ne peuvent pas descendre. Celui-ci est fixé à 15 %. En revanche, l’Union ne fixe aucun plafond en la matière : chaque pays est libre de le fixer au-dessus du seuil minimal de 15 %.

Ainsi, "le taux normal de TVA le plus bas dans l’Union aujourd’hui est celui fixé à 17 % par le Luxembourg et le plus haut est celui fixé à 27 % par la Hongrie", indique l'exécutif européen dans son communiqué, rappelant expressément que "l’Europe n’impose pas seule les taux de TVA en France" comme aux autres.

En matière de TVA, la fixation des taux appliqués aux biens et services dans chaque État-membre résulte toujours de la combinaison de règles européennes adoptées par les États membres au niveau européen et de décisions politiques prises ensuite dans chaque État membre, en fonction de ses propres politiques fiscales.

Un taux réduit à 5 %

Les Vingt-Sept peuvent aussi choisir d'appliquer des taux réduits sur certains biens et services, selon l’article 98 de la même directive, jusqu'à 5 % au minimum. La liste concernée couvre notamment des "produits alimentaires, des produits de protection hygiénique féminine, des livres, de la construction de logements sociaux, [ainsi] que la fourniture d’électricité et de gaz".

La France, elle, "a fixé deux taux réduits : un a 10 % et un autre à 5,5 %", écrit la Commission. À titre d'exemple, le taux réduit à 10 % s'applique aux droits d’entrée dans les cinémas, aux fêtes foraines ou encore à la location meublée, tandis que celui de 5,5 % vise les denrées alimentaires ou les services aux personnes handicapées. Certains pays bénéficient aussi de dérogations spéciales : s’ils avaient au 1er janvier 1991 des taux inférieurs à 5 % sur certains produits, ils ont pu les garder et les maintenir à ce taux-là. En France, le taux de TVA est ainsi "super-réduit" à 2,1 % pour les médicaments remboursables, les journaux, ou encore les billets de théâtre.

Cependant, jusqu’au 1er août 2025, la France appliquait une double taxation non conforme au droit européen : la TVA sur l’abonnement énergétique, qui correspond à la part fixe de la facture liée à l’accès au réseau, était à 5,5 %, alors que la TVA sur la consommation, la part variable basée sur l’énergie utilisée, était à 20 %. Cette différence de taux pour un même type de service était contraire aux règles européennes. Dans un arrêt du 18 janvier 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a affirmé qu’une prestation unique composée d’un élément principal et d’un élément accessoire doit être taxée au même taux de TVA.

Face à cette situation, la France aurait donc pu choisir d’harmoniser ses taux en réduisant la TVA sur la consommation d’énergie. Au lieu de cela, elle a opté pour aligner tous les taux à 20%. Pour limiter l'impact de cette hausse sur la facture finale des consommateurs, deux autres taxes ont été diminuées : l’accise, taxe sur la consommation, est passée de 33,70 €/MWh à 29,98 €/MWh, et le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) a également été réduit légèrement.

En définitive, l’Union européenne n’a pas contraint Paris à augmenter la TVA sur les abonnements de gaz et d’électricité à 20 %. Elle a seulement exigé une harmonisation des taux.

En savoir plus sur l'énergie dans l'UE

L’article Énergie : l'UE a-t-elle imposé à la France d’augmenter la TVA sur le gaz et l’électricité ? est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Médias Libres

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie