13.11.2022 à 21:52

Reprise en main ?

Les infiltrés

Lire la suite

Texte intégral (1820 mots)

Pour son premier long métrage de fiction, Reprise en main, Gilles Perret a choisi de filmer une région qu’il connait particulièrement bien, la vallée de l’Arve en Haute-Savoie. L’action se déroule dans une usine de mécanique de précision qui produit notamment des pièces pour de grands constructeurs automobiles. Très vite une scène d’enchères inversées nous plonge dans la réalité économique de ce secteur. Organisée par une grande enseigne automobile, cette procédure met en concurrence les différents sous-traitants afin qu’ils proposent leur meilleur prix, pièce par pièce, pour remporter des marchés. Derrière un écran, les principaux cadres de l’entreprise ont quelques secondes pour réagir. Le prix de départ de la pièce est de 5€. Le responsable de la production prévient, on ne sait pas produire à moins de 3,70€, en-dessous on perd de l’argent. Mais les concurrents continuent à faire baisser le prix, et rapidement on tombe sous le seuil de rentabilité. L’atmosphère est lourde, la tension palpable. Finalement, le patron prend la décision : on fait une offre à 3,45€. Victoire ! Si l’on peut dire… Mais que voulez-vous, c’était ça ou on ne faisait aucun chiffre d’affaires ! Aux opérationnels maintenant de trouver des solutions pour réduire encore les coûts de production. On dégradera la qualité, on augmentera les cadences, on reportera à plus tard les investissements, on mettra la pression sur les fournisseurs, on délocalisera.

Cette procédure d’achat est l’aboutissement de décennies d’optimisation dans la recherche de profit. Il aura fallu d’abord sous-traiter la production pour se débarrasser d’une main d’œuvre ouvrière trop revendicative, trop protégée par des conventions collectives, trop présente sous nos yeux, trop humaine. Puis on aura mis en concurrence les sous-traitants pour accentuer la pression. Et enfin on n’aura conservé que le prix comme unique critère de sélection, on aura ainsi invisibilisé derrière cette abstraction l’intégralité des conditions de production. Et, cerise sur le gâteau, le mécanisme d’enchères inversées permet de mettre toute la responsabilité des prix bas et de leurs conséquences sur les sous-traitants eux-mêmes qui sont libres de proposer le prix qu’ils veulent. Voilà, tout est plus confortable maintenant. Plus d’ouvriers pénibles, même plus besoin de passer des heures en négociation avec des sous-traitants qui pleurnichent sur leur sort, toute la violence a disparu derrière un chiffre sur un écran. Le capitalisme dans sa plus grande pureté.

Mais ce n’est pas tout, sans doute y avait-il encore de l’argent à siphonner puisque l’entreprise s’est retrouvée objet de spéculation, sous la coupe d’investisseurs lointains et avides de profit. C’est alors qu’intervient un petit groupe de salariés bien décidés à ne plus se laisser faire. Pas question qu’un fonds vautour s’empare de l’usine pour licencier à tours de bras. Voici donc ce petit groupe parti pour jouer le jeu du capitalisme, monter un fonds d’investissement et proposer une offre concurrente de rachat de l’entreprise par LBO1. Après de nombreuses péripéties, ils finissent par gagner et reprendre la direction de l’entreprise. Évidemment, une de leurs premières actions est d’investir dans de nouvelles machines pour améliorer le quotidien des ouvriers, ce que la précédente direction leur a toujours refusé. Bon rythme, du suspens, de l’humour, on passe un bon moment. Et le film a le mérite d’expliquer rapidement le fonctionnement des LBO, ces mécanismes qui permettent d’acheter une entreprise grâce à beaucoup de dette (dette qui sera payée par l’entreprise elle-même) afin de maximiser les profits à la revente. Comme beaucoup de comédies, le scénario n’est pas très crédible mais ce n’est pas très grave, il faut reconnaître qu’il est assez enthousiasmant de voir ces “amateurs” réussir leur coup. Et les scènes avec les financiers sont assez croustillantes, et plus vraies que nature.

Bref, ils ont gagné, ils ont repris le contrôle. Le film se termine sur le début d’une nouvelle séance d’enchères inversées et un traveling sur la mine réjouie de la nouvelle équipe de direction qui a repris en main l’entreprise et donc, doit-on comprendre, son destin. Générique de fin. Mais c’est là que ça ne va pas. Cette image de fin est pour moi celle du commencement. Je voudrais voir les images suivantes, celles du prix des enchères qui continue irrémédiablement à tomber sous le coût de production. La sueur qui commence à perler sur le front de nos nouveaux dirigeants qui doivent décider de ne rien vendre ou de baisser encore leur prix. Je voudrais voir si eux aussi vont choisir de baisser le prix pour assurer des revenus et ne pas mourir. Je voudrais voir comment ils s’arrangeraient alors avec les conséquences de cette décision, comment ils s’y prendraient pour être compétitifs avec leurs machines toutes neuves. Puis, je voudrais voir comment ils généreraient suffisamment de cash pour payer les dividendes nécessaires au remboursement de l’immense dette qui a permis de racheter l’entreprise. Car pas question de ne pas rembourser cette dette : dans un LBO, les dirigeants sont toujours très bien encadrés, et ils sautent au moindre faux pas. Je voudrais donc voir comment ces nouveaux patrons composeraient avec cet infini système de contraintes qui les surplombe. Finalement, je voudrais voir s’ils deviendraient des patrons comme les autres, cherchant à réduire les coûts pour survivre, supprimant des emplois pour sauver ce qui peut l’être, appelant ça un plan de sauvegarde de l’emploi pour pouvoir se regarder dans la glace.

Car ce qu’ignore le film, ce sont les structures qui conditionnent les comportements. Pourtant Gilles Perret sait tout ça, il avait parfaitement décortiqué le poids des structures dans le documentaire Ma mondialisation en 2006. Est-ce le passage à la fiction qui a conduit à abandonner toute analyse systémique ? Est-ce la volonté de faire un feel good movie qui a mené à ce choix ? Quoi qu’il en soit, on ne peut pas en rester à un conflit entre de gentils ouvriers et de méchants financiers. Un bon LBO est une chimère. Un LBO restera toujours une saloperie conçue pour extraire un maximum de valeur pour les actionnaires au détriment de l’entreprise, mécaniquement, presque sans intervention humaine. Envisager le conflit sous l’angle de la morale entre des salauds qui veulent se faire du pognon et des gentils qui veulent sauvegarder les emplois est une grande faiblesse. Et la politique ne doit pas faire dans la morale. Comme disait l’ami Begaudeau dans Notre joie, “la politique ignore la catégorie de salopards”.

Reprenons donc dans l’ordre. Non ce n’est pas une question de volonté : jamais les structures de la finance n’auraient laissé ces ouvriers monter un fonds d’investissement et prendre le contrôle de la société. Tout est verrouillé, il faut les codes pour en être. Et quand bien même : non, il ne suffit pas d’être un gentil patron pour que ça se passe bien. Soit on se plie aux règles du jeu, soit on dégage, c’est écrit dans les règles.

Finalement, je crois que ce film est assez représentatif du problème auquel est confronté la gauche aujourd’hui. Elle s’intéresse beaucoup trop à la morale et pas assez aux structures. J’en ai marre d’entendre ces qualificatifs qui ne sont en fait que des jugements moraux : indécence des riches, profiteurs de crises, actionnaires qui se gavent. Et ces slogans qui laissent bien tranquilles les structures : taxer les actionnaires, partager les richesses.

La gauche ne cesse de valider les structures qu’elle prétend dénoncer. Quand on se bat pour taxer les actionnaires et redistribuer les profits, on accepte finalement que les profits se forment au profit des détenteurs des moyens de production. On propose même d’adosser le budget des services publics à ces profits, ils ont donc intérêt à ne pas disparaître ! Et puis c’est vrai que les actionnaires sont méchants mais il faut faire avec, ils sont nécessaires à l’investissement, croit-on. Tout comme les ultra-riches dont on veut partager la fortune, validant ainsi les sous-entendus de droite : il faut qu’il y ait des riches pour le bien-être de tous (variante du fameux ruissellement).

Il semble que nous soyons victime d’une sorte de syndrôme de Stockholm. Nous avons fini par intégrer le discours de nos maîtres. Les structures qui conditionnent nos existences nous semblent naturelles. Et, inconsciemment, nos revendications finissent par renforcer notre asservissement.

Les révolutionnaires de 1789 n’ont pas réclamé un meilleur partage des privilèges, ils les ont abolis. Il ne s’agit pas de prendre le contrôle d’un LBO pour diriger l’entreprise avec humanité et bienveillance, il s’agit d’interdire ces montages néfastes. Il ne s’agit pas de réclamer des actionnaires raisonnables ou de les taxer, il s’agit de réaliser que nous n’avons pas besoin d’eux. Il s’agit de se redire que nous sommes les seuls créateurs de valeur et que nous pouvons par exemple cotiser la valeur créée dans des fonds et décider démocratiquement de leur allocation plutôt que de remettre notre destin dans les mains de ceux qui nous dépossèdent. Bref, il s’agit de lire Bernard Friot, Frédéric Lordon et d’autres qui ont encore une colonne vertébrale et de les prendre au sérieux pour dire que le capitalisme n’est pas indépassable. Il en va même maintenant de la préservation d’une planète habitable d’en finir avec sa logique. Il est grand temps de se reprendre en main, vraiment.

16.02.2022 à 16:11

Entrepreneur ou capitaliste, monsieur Roux de Bézieux ?

Les infiltrés

Lire la suite

Texte intégral (2403 mots)

Face à M. Mélenchon sur France 2 le 10 février 2022, M. Roux de Bézieux nous a donné l’occasion d’entendre à nouveau une des arnaques classiques du discours capitaliste, arnaque qui tient en un mot : “l’entreprise”. Dès son entrée sur le plateau le ton est donné, il corrige immédiatement la présentation des journalistes : il n’est pas le “patron des patrons”, il est le “porte-parole des entreprises, de toutes les entreprises”. Il ne sera ensuite question que de défendre “l’entreprise”, de s’intéresser à ses besoins, à sa réussite. Par glissement on est prié de comprendre que le Medef travaille au bon fonctionnement de l’activité économique et finalement à l’intérêt général. Pourtant, au bout de quelques minutes, sa langue fourche : “nous, les capitalistes”, qu’il corrige aussitôt par “nous, les entrepreneurs”.

De quoi et de qui parle-t-il ? Parle-t-il du chauffeur uber, du boulanger du coin de la rue, de la PME de 50 salariés sous-traitante d’un grand groupe international, des entreprises du CAC40 ? Toutes ces structures font face à des difficultés et des réalités variées. En particulier, les PME et TPE ont leur propre organisation patronale (CGPME) et ne se sentent pas toujours bien représentées par le Medef, connu pour être plutôt le porte-parole des plus gros employeurs.

Mais plus largement, “l’entreprise » en elle-même renvoie à des parties prenantes aux intérêts différents, voire opposés. Le site officiel “vie publique” la définit ainsi : « un ensemble de moyens humains, matériels et financiers, orientés vers une finalité économique ». Ainsi, s’il parlait réellement au nom des « entreprises », M. Roux de Bézieux devrait en représenter toutes les parties prenantes. Dans une telle perspective, il pourrait être favorable à une amélioration du bien-être des travailleurs qui découlerait d’une augmentation du SMIC ou d’une baisse du temps de travail. Puisque ce n’est pas le cas, il semblerait que M.Roux de Bézieux ne défende pas les ”entreprises”, dont il faut rappeler qu’il n’existe pas de définition juridique, mais bien les “sociétés”, fictions juridiques et comptables qui réduisent les entreprises au seul groupement de leurs associés ou actionnaires, et dont les patrons sont les chargés de pouvoir.

Il convient en effet de rappeler, pour finir de briser la confusion amenée volontairement par l’utilisation du terme “entreprise”, que le Medef est avant tout un syndicat patronal qui négocie pour le compte des employeurs des accords face aux syndicats représentant les salariés. L’intérêt qu’il défend dans ces négociations est celui des employeurs et les employeurs sont des “sociétés” et non des “entreprises”.

Rappelons également quelques fondamentaux qui découlent de la “société” comprise comme personne morale. D’abord, son objectif n’est jamais de créer de l’emploi, contrairement à ce qu’affirme le Medef, mais de générer du profit pour ses actionnaires. La création d’emplois n’est qu’un effet secondaire, on pourrait même dire un mal nécessaire, nécessaire car il faut bien que quelqu’un fasse le travail. Les sociétés capitalistes ont toujours rechigné à embaucher, préférant la sous-traitance, l’uberisation, tout ce qui permet d’éviter ce pénible rôle d’employeur qui contraint à accorder des droits aux salariés en contrepartie de leur subordination. La maximisation du profit incite ensuite à minimiser le coût du travail par tous les moyens possibles : réduction d’effectifs, baisse des cotisations sociales, limitation des salaires, flexibilisation du droit du travail pour adapter rapidement sa masse salariale à la conjoncture, etc.

Président d’une organisation patronale, il ne représente donc pas les entreprises comme bloc uni mais bien le capital face aux travailleuses et travailleurs, et, semble-t-il, plutôt celui des multinationales que du plombier indépendant. Bien-sûr, le tour de passe-passe n’est pas neuf, il s’est même matérialisé dans le changement de nom de l’organisation patronale, le CNPF (Conseil National des Patrons Français) devenant le Medef (Mouvement des entreprises de France) en 1998. La combine langagière a été largement commentée et analysée depuis mais pour autant, la manœuvre fonctionne toujours. Si l’effort n’est pas fait pour définir de quoi et de qui on parle, toutes les confusions sont permises.

En modifiant l’équilibre dans la répartition des profits entre le travail et le capital, M. Mélenchon ne s’attaque donc pas à “l’entreprise”, à “tous les salariés du privé” comme le dit M. Roux de Bézieux, mais aux actionnaires. M. Roux de Bézieux nous met en garde, “une entreprise ne fait pas grève” mais “les entrepreneurs poseront le crayon, ils arrêteront d’embaucher, ils arrêteront d’investir”. La menace est donc la suivante : réduisez la part des dividendes dans les profits et nous, détenteurs du capital, arrêterons d’embaucher et d’investir.

Cet argument est bancal. En effet, la seule et unique motivation pour investir dans l’appareil productif ou embaucher est la perspective de profit. Si “le carnet de commandes” est plein alors l’entreprise réalisera les investissements nécessaires et embauchera. Une solvabilisation de la demande par une augmentation des salaires ou une baisse du chômage par la réduction du temps de travail pourrait donc avoir un effet bénéfique pour l’activité économique, même si elle n’est pas favorable au taux de profit.

Sur le fond, l’argument du patron du Medef est étonnant quand on se souvient que les profits réalisés qui ne sont pas distribués aux salariés peuvent soit rester dans l’entreprise pour l’investissement productif immédiat ou futur, soit être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes ou de rachats d’actions. Au niveau de “l’entreprise”, le versement de dividendes se fait donc au détriment de l’investissement. Plus l’entreprise verse des dividendes, moins elle a de capacité d’investir. Ce sont deux postes en concurrence dans les statistiques de la Banque de France et de l’INSEE.

La question qu’il faut poser est alors la suivante : les dividendes, versés aux actionnaires au détriment du réinvestissement dans l’entreprise, sont-ils à un moment réinvestis dans d’autres entreprises, pour créer de l’activité et des emplois comme le laisse entendre le patron du Medef, ou bien servent-ils à acheter des titres de propriété sur le marché secondaire (ce qui, on le rappelle, ne finance pas l’investissement des entreprises) ? En d’autres termes, les dividendes oeuvrent-ils au grand ruissellement ou participent-ils au grand casino ? Les récents records battus par les actifs financiers ou immobiliers légitiment la question.

Alors que près de 70 milliards d’euros ont été versés en dividendes ou utilisés pour du rachat d’actions pour les seules entreprises du CAC40 en 2021 au profit de leurs actionnaires, on pourrait s’attendre à observer des investissements colossaux en face ! Mais là, grosse déconvenue. On mesure en bourse ce qui est apporté par les actionnaires dans le financement par les levées d’actions sur le marché primaire. Et ces financements représentent une somme dérisoire en comparaison – autour d’une dizaine de milliards voire moins selon les chiffres de la BCE et de l’AMF. Dans le même temps, les investissements réalisés par les entreprises représentent 310 milliards d’euros selon l’INSEE. Ce ne sont donc pas les profits prélevés par les actionnaires qui financent l’activité en premier lieu, mais l’autofinancement, c’est-à-dire précisément les bénéfices qui n’ont pas été distribués aux actionnaires. Quant aux start-ups, une étude de la direction générale du Trésor estime qu’elles ont levé 5,4 milliards d’euros en 2020, en comptant le financement des fondateurs et en grande partie sous l’impulsion de BPI France. Là encore, les montants semblent bien faibles en regard des profits prélevés.

Il semble bien que l’argument des dividendes nécessaires à l’investissement soit pour le moins exagéré, voire complètement bidon. Les marchés de capitaux, publics (boursiers) et privés (private equity) ne financent pas l’économie, ils organisent au contraire une extraction toujours plus grande des profits vers les actionnaires, entraînant la pression sur les salaires, l’emploi, le sous-investissement chronique, l’explosion des inégalités et l’alimentation des bulles spéculatives. Rien d’étonnant à ces chiffres, la financiarisation de l’économie n’est au final que l’évolution nécessaire d’un capitalisme que la baisse de la croissance de l’activité et de productivité n’arrive plus à nourrir. Il est aujourd’hui plus rentable et moins risqué de spéculer, c’est-à-dire de parier sur la hausse artificielle de la valeur d’un titre de propriété quelconque (immobilier, action) que d’investir dans l’appareil productif. Pourtant, l’idéologie dominante nous enjoint à nous plier aux désirs des capitalistes alors qu’ils retirent plus à l’économie réelle que les quelques miettes qu’ils daignent lui apporter.

Tous ces efforts n’auront finalement servi qu’à rappeler une banalité : l’objectif de la propriété lucrative n’est pas de financer des projets et des emplois mais de s’enrichir sur le travail des autres.

Il nous faut donc aller un cran plus loin en remettant en question le cœur du capitalisme, c’est-à-dire la propriété lucrative des moyens de production. Il faut se rendre à l’évidence, avec la financiarisation de l’économie les capitalistes nous coûtent un pognon de dingue, nous n’en avons plus les moyens ! Ne pourrait-on pas s’affranchir des actionnaires, les virer comme le proposait Benoit Borrits dans un récent ouvrage ? Il faut ainsi rappeler que les investisseurs ne détiennent que ce qu’ils ont prévu de prélever sur la valeur créée par les travailleurs (les “discounted cash flows”, les flux de cash dont les actionnaires disposent une fois tout le reste payé, y compris les salaires). Plutôt que de verser des dividendes aux actionnaires, ne serait-il pas beaucoup plus efficace de cotiser ces montants dans des caisses d’investissement tel que le propose Bernard Friot ? D’abord, les montants cotisés pourraient être moindres, abaissant ainsi la pression sur les salaires et l’investissement. Ensuite, et surtout, il serait possible de décider démocratiquement de l’investissement des montants cotisés dans ces caisses au niveau de délibération le plus pertinent (local, régional, national).

Mélenchon présente la planification écologique et les grands investissements qu’il propose de lancer comme une opportunité pour “les entreprises”. Cette planification leur donnerait la visibilité nécessaire à la mise en mouvement de leurs ressources et l’investissement. Nous suggérons toutefois à M. Mélenchon de s’astreindre à une plus grande précision que ne le fait M. Roux de Bézieux dans l’emploi du terme « entreprise ». Si le Medef l’assimile à la société de capitaux privés, et donc à un objectif de profit, le candidat de la France Insoumise pourrait clarifier qu’il entend par là des collectifs de travailleuses et de travailleurs et leurs moyens de production. Ainsi, en conditionnant par exemple la commande publique à des entreprises ayant des structures de gouvernance alternatives à celle des traditionnelles sociétés de capitaux, comme des coopératives, il pourrait assurer que la commande publique permette effectivement l’investissement dans les capacités productives, les compétences, la structuration de filières, sans que celle-ci ne serve à garantir les profits des actionnaires. Il serait ainsi porteur d’une véritable proposition d’organisation de la production alternative au capitalisme sur les secteurs dans lesquels l’Etat investit.

L’entreprise prend la forme qu’on décide de lui donner. La classe dominante en a préempté la définition à son avantage en vue de l’exploitation du travail mais il nous faut œuvrer à construire une autre relation au travail et à nous réapproprier collectivement la souveraineté sur l’organisation de la production. Une organisation alternative n’ayant pas le profit pour moteur est, de toute façon, indispensable pour permettre une quelconque sobriété matérielle et énergétique.

11.02.2022 à 09:22

Solidarité, j’écris ton nom

Les infiltrés

Lire la suite

Texte intégral (788 mots)

Orpéa.

Le monde solidaire et à impact s’étrangle devant les « révélations » de Castanet.

Tout le monde livre son constat et propose une analyse de fond.

Saddier, Président du Crédit Coopératif, Président de l’Avise, ancien conseiller de Hamon ministre de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire), responsable de mutuelle, un chantre de l’ESS quoi, s’indigne : pratiques odieuses, témoignant du ressort profond des EHPAD, à savoir la financiarisation, en l’occurrence la Bourse. Saddier, spécialiste du care et des personnes fragiles est révolté en découvrant que l’eau chaude est chaude. Est révolté par la Bourse qui tue les EHPAD. Ne dit quand même pas un mot d’un des pionniers de la finance solidaire détenant 4% d’Orpéa. Mais nous y reviendrons. Saddier est tellement ému que le couperet tombe, implacable : ce scandale est la preuve qu’il faut réformer le label ISR (Investissement Socialement Responsable)…

A mon tour d’être ému devant une telle radicalité. Heureusement qu’on peut compter sur de tels visionnaires pour transformer nos économies vers l’Economie de Demain. Ca crève en EHPAD, le cul des petits vieux n’est pas torché le 20 du mois, le bout de pain a rétréci jusqu’aux miettes pour serrer les coûts afin d’assurer la rentabilité indécente rendue possible par l’argent public (une grosse partie des revenus des EHPAD est assurée par la Sécu et les départements). Mais Saddier propose de réformer le label ISR pour arranger les choses. Pauvre Saddier. Il a dû oublier que ses propres équipes, devant le scandale de la financiarisation de la santé et du médico-social, fourmillaient d’idées pour soutenir les acteurs ESS à but non lucratif. Il a préféré, en égrenant son espèce de chapelet qu’il aimait avoir en réunion pour se donner une cool attitude (ce qui devait l’empêcher d’écouter ce qu’on lui disait) suivre la stratégie de sa DG de l’époque, qui entre deux coups de sulfateuse bien au chaud dans son carré HermESS, lançait : « à quoi ca sert, vous ne ferez jamais mieux que Korian ». Visionnaires, je vous dis.

Heureusement, quand on ne peut pas compter sur les pontes de l’ESS, on peut avec confiance se tourner vers les acteurs de la finance solidaire. Quand Saddier veut réformer le label ISR, Zaouati, toujours bon pour lancer de grands poncifs plein de bons sentiments, à la tête de Mirova, l’un des plus gros collecteurs d’épargne salariale solidaire en France, tire enfin les leçons de ce scandale dont il n’était pas au courant. Car il n’est jamais facile d’avoir du courage, du vrai courage, pour investir avec sincérité dans l’impact, quand on peut se voiler la face pour sécuriser une partie du rendement à délivrer. Le care est un vrai business, hyper rentable et pérenne : un EHPAD, vu qu’il en manque beaucoup dans notre société qui fait mourir ses seniors en établissements spécialisés, c’est très cash flow predictable : taux de remplissage au taquet, revenus stables (merci la puissance publique), hébergement vendu aux familles avec plein d’options pour compléter le prix fort. Le prix à payer pour se rassurer face à la mort sans s’en occuper. Sauf qu’il n’y a pas d’options, quand on refuse à ses propres soignants des moyens. Zaouati tire donc, lui, enfin, les leçons de ce scandale : non pas donner des moyens, non pas repenser le modèle de santé. Non, il franchit une marche haute : transformer Orpéa en société à mission. Car les parties prenantes seront bien évidemment les garde-fous devant la cupidité des actionnaires… Et ne surtout pas vendre ses actions Orpéa. Car c’est un actionnaire responsable. Tellement responsable et professionnel qu’il a fait de sacrées due diligences avant d’investir. Peut-être s’est-il en fait contenté de vérifier que des fonds éthiques et sociaux, fonds de pension canadien CPPIB ou BlackRock en tête, étaient intéressés par l’entreprise. Champion.

Pour les chantres de la solidarité il n’existe pas de problème structurel qui ne trouve sa solution dans un label plus responsable. Quand vous mettrez vos parents en EHPAD ou vos enfants dans une crèche cotés en bourse, pensez à vérifier qu’ils adhèrent bien à toutes les chartes éthiques et équitables.

08.10.2021 à 21:52

L’usine à produire du sens

Les infiltrés

Lire la suite

Texte intégral (621 mots)

Un témoignage qui nous vient du monde merveilleux du conseil en conduite du changement.

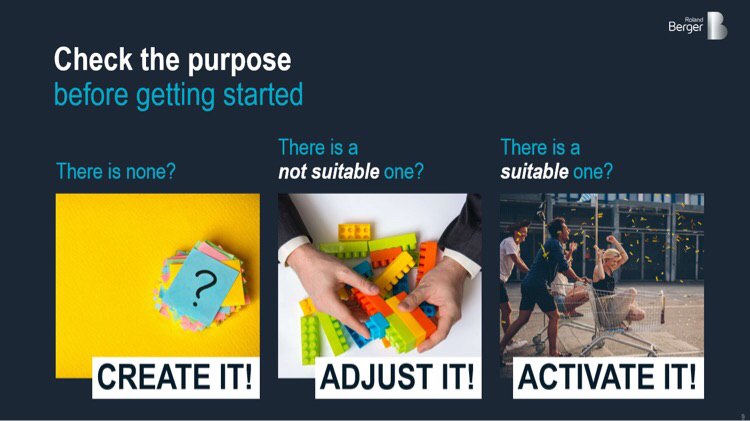

Je découvre à l’occasion de la rédaction d’une proposition commerciale pour un « plan de transformation » la méthode de « conduite du changement » de Roland Berger. J’y vois l’appropriation par les détenteurs des moyens de production d’une connaissance plus approfondie du fonctionnement cognitif de l’homme et de la société mise au service d’une aliénation d’autant plus grande des travailleurs qu’elle contribue faussement au « développement personnel » des salariés de l’entreprise.

Le plus gros commence dès le début de la présentation : telle que comprise par le monde du conseil en stratégie en vue d’une application efficace et pragmatique, l’analyse des sciences cognitives montre que ce qui est important, c’est « le sens ». Conclusions : « étape 1 : s’il n’y a pas de sens, créez-en un ! ; étape 2 : si le sens ne convient pas, changez-le ! ; étape 3 : si le sens est le bon, allez-y ! ». L’entreprise a compris qu’elle devait avoir un sens pour ses salariés, résultat : elle en commande un sur Amazon. Peu importe qu’il en ait ou pas, de sens, ce sens, du moment qu’il permet de motiver les salariés. Dans les jeunes pousses qui ont déjà sur-intégré ce principe, le sens c’est de « disrupter » n’importe quel secteur pour « mieux servir le client ». Le « sens », comme tout, devient commodité tellement il tend à être standardisé, tellement il fait l’objet d’une demande de la part des entreprises.

Pourquoi le sens est-il si important ? Parce qu’avec la tertiarisation, la spécialisation par la mondialisation et la machinisation, ça n’est plus la force physique du travailleur qu’il faut exploiter, mais sa matière grise. L’aliénation passait par l’accaparement de la plus-value de la force physique, désormais, elle est plus profonde et plus insidieuse car elle passe par l’accaparement de la force mentale. Pour capter des gens éduqués sans trop les payer, c’est-à-dire, capter une plus grande part de leur valeur, il faut réussir à générer la même chose que pour des professions à vocation (médecins, militaires, etc.) : motiver. Le « sens » a ce but de mettre en mouvement les individus. L’entreprise a compris que pour plus tirer profit du travail de leurs salariés, il faut accepter d’investir dans leur développement. Cette progression est à double-tranchant car c’est paradoxalement en donnant plus aux salariés qu’on en tire plus d’eux ; c’est donc un processus « gagnant-gagnant », mais en réalité, proportionnellement plus gagnant pour l’entreprise. Pour ce faire, on responsabilise, on « incentivise », on estompe les relations hiérarchiques pour permettre le « développement personnel » du salarié, mais sans lui en donner les fruits. La perversion de ce mécanisme réside dans le fait qu’on responsabilise les individus – ils choisissent les moyens et les méthodes pour atteindre un objectif, c’est ce qui est présenté comme les rendant libres – mais qu’on ne leur donne pas la liberté des objectifs : ils portent ainsi toute la culpabilité de la non-réussite, sans la joie de la vraie liberté.

- Persos A à L

- Carmine

- Mona CHOLLET

- Anna COLIN-LEBEDEV

- Julien DEVAUREIX

- Cory DOCTOROW

- Lionel DRICOT (PLOUM)

- EDUC.POP.FR

- Marc ENDEWELD

- Michel GOYA

- Hubert GUILLAUD

- Gérard FILOCHE

- Alain GRANDJEAN

- Hacking-Social

- Samuel HAYAT

- Dana HILLIOT

- François HOUSTE

- Tagrawla INEQQIQI

- Infiltrés (les)

- Clément JEANNEAU

- Paul JORION

- Michel LEPESANT

- Persos M à Z

- Henri MALER

- Christophe MASUTTI

- Jean-Luc MÉLENCHON

- MONDE DIPLO (Blogs persos)

- Richard MONVOISIN

- Corinne MOREL-DARLEUX

- Timothée PARRIQUE

- Thomas PIKETTY

- VisionsCarto

- Yannis YOULOUNTAS

- Michaël ZEMMOUR

- LePartisan.info

- Numérique

- Blog Binaire

- Christophe DESCHAMPS

- Louis DERRAC

- Olivier ERTZSCHEID

- Olivier EZRATY

- Framablog

- Christophe LEBOUCHER

- Romain LECLAIRE

- Tristan NITOT

- Francis PISANI

- Irénée RÉGNAULD

- Nicolas VIVANT

- Collectifs

- Arguments

- Blogs Mediapart

- Bondy Blog

- Dérivation

- Économistes Atterrés

- Dissidences

- Mr Mondialisation

- Palim Psao

- Paris-Luttes.info

- ROJAVA Info

- Créatifs / Art / Fiction

- Nicole ESTEROLLE

- Julien HERVIEUX

- Alessandro PIGNOCCHI

- Laura VAZQUEZ

- XKCD