Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique

23.05.2025 à 13:59

Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis

Laurence Marty

Ile-de-France, 2014. À un an de la COP21, les mouvements climat sont en ébullition. Comment et avec qui se mobiliser ? Dans "Apprendre et lutter au bord du monde", Laurence Marty raconte de l’intérieur le déploiement du cadrage de la justice climatique. Extrait choisi auprès du collectif Toxic Tour Detox 93, qui organise des visites guidées autour des inégalités environnementales dans le 9-3.

L’article Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (8598 mots)

Temps de lecture : 19 minutes

Ce texte est tiré du livre de Laurence Marty, « Apprendre et lutter au bord du monde. Récits de mouvements pour la justice climatique », paru aux éditions La Découverte en 2025, dans la collection « Les Empêcheurs de penser en rond ».

Toxic Tour Detox 93 : traduire en justice (environnementale et climatique) les inégalités en Seine-Saint-Denis

Mercredi 24 septembre 2014, 20 h 30, Saint‑Denis, 42 rue de la Boulangerie, première réunion du collectif Toxic Tour Detox 93 (TTD93). Pour suivre l’émergence du cadrage de la justice climatique au sein du mouvement français, il nous faut repartir de la fin de l’été 2014, un an et demi avant la COP21. C’est en suivant les liens tissés à l’Aubépine – un lieu de vie collectif agricole – et en rejoignant le TTD93 que je serai confrontée pour la première fois à cette façon particulière de penser le dérèglement du climat et les questions environnementales avant tout comme des questions de justice – de race, de classe, de genre. Pour l’heure, j’ignore encore ces déplacements et même comment m’orienter dans Saint‑Denis : la nuit est en train de tomber et moi de me perdre dans les ruelles dionysiennes. Je finis par trouver le 42 rue de la Boulangerie, avec une dizaine de minutes de retard. On dirait une sorte d’épicerie, une épicerie bio, ou de produits locaux peut‑être. La réunion n’a pas commencé, mais dans l’arrière‑boutique, une petite vingtaine de personnes sont déjà assises autour de tables disposées en rectangle. Je trouve une chaise et m’assois, intimidée. Le point de départ du collectif, comme l’expliquent Agathe, Éric et George ce soir‑là, c’est que le sommet Paris climat 2015, cette grande conférence internationale censée déboucher sur un nouvel accord mondial dans un an et demi ou COP21, ne se tiendra pas à Paris comme son nom l’indique, mais au parc des expositions du Bourget, en Seine‑Saint‑Denis – ici. Or, les habitant·es de ce département, parmi les plus pauvres de France, sont aussi victimes d’inégalités environnementales (sols pollués par son passé industriel, pollution de l’air causée par la circulation automobile et le trafic aérien, précarité énergétique, pollution sonore, résidus radioactifs) et, de plus en plus, d’inégalités climatiques.

« Nous savons que le dérèglement climatique n’est pas qu’un problème de suraccumulation de particules de CO2 en 2100 : c’est une urgence sociale et de santé dès aujourd’hui », écriront sur tous leurs tracts les membres du TTD93. Ce qu’iels proposent de faire, en réponse, c’est d’organiser des visites guidées des lieux de pollution qui quadrillent le département – qui sont aussi des lieux d’émission de gaz à effet de serre et donc de dérèglement du climat –, et des opérations détox pour mettre en avant les luttes et alternatives des Séquano‑Dionysien·nes1 d’hier et d’aujourd’hui. Éric le répète souvent, c’est important de montrer le positif : « Le sentiment que c’est mort n’a jamais été très mobilisateur2. » Si iels savent qu’« à la fin du sommet, les décisions prises ne seront pas les bonnes », les membres du TTD93 sont déterminé·es à faire entendre leurs voix à travers les « déambulations informatives, rageuses et joyeuses » qu’iels vont organiser jusqu’à la COP3.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Comme le raconte George ce soir de septembre, ignorer que la Seine‑Saint‑Denis est un territoire pollué est une chose impossible pour celles et ceux qui l’habitent. « Ce que nous connaissons moins, c’est la géographie de ces pollutions, l’histoire des infrastructures qui les produisent (bien plus nombreuses en Seine‑Saint‑Denis que partout ailleurs en Île‑de‑France), et celle des luttes contre leurs nuisances. » Ce que propose le TTD93 en conséquence, c’est d’apprendre, d’apprendre en marchant, en faisant l’expérience de – les toxic tours detox sont avant tout des « expériences sensibles » comme le rappellera Quentin au cours d’une réunion de décembre. La rencontre avec des collectifs agissant déjà localement sur ces enjeux de pollutions sera décisive dans ces apprentissages – du collectif Lamaze luttant pour l’enfouissement de l’autoroute A1 à Saint‑Denis au collectif Romeurope 93 qui défend les droits des personnes Roms vivant en squats ou bidonvilles, en passant par Urbaction 93 composé de riveraines de data centers à La Courneuve4. C’est avec elleux que le TTD93 élabore ses « balades toxiques » et pense les différentes prises de parole qui les rythment. Elles porteront successivement sur l’autoroute A1, la mémoire des luttes écocitoyennes dans le 93, les data centers de La Courneuve, l’aéroport d’affaires du Bourget, et les terres agricoles du Triangle de Gonesse menacées par le projet de centre commercial et de loisirs EuropaCity.

Il y a des découvertes qui feront date pour le collectif, tant elles résument à elles seules ce qu’il essaie de démontrer : la station de mesure d’Airparif, qui en bordure de l’autoroute A1, en plein Saint‑Denis, enregistre les taux les plus élevés de pollution d’Île‑de‑France5 ; la note de l’Agence de l’énergie et du climat de Plaine Commune sur les enjeux locaux de la crise climatique qui révèle que la Seine‑Saint‑Denis a été le deuxième département le plus touché par la surmortalité pendant la canicule de 20036 ; entre autres. De quoi rendre tangible l’intuition, que oui, ici aussi, pollution et dérèglement climatique sont des inégalités de plus. À Agathe d’en conclure, un soir d’avril 2015 où elle présente les actions du collectif dans un théâtre parisien, que « dans les quartiers de la Seine‑Saint‑ Denis comme dans les autres régions pauvres du monde, on peut dire que les injustices environnementales et climatiques s’ajoutent aux injustices sociales, qui sont beaucoup aussi des injustices raciales et des injustices de genre ».

Lire aussi sur Terrestres : Margaux Le Donné et Enno Devillers-Peña, « Où est la maison ? Ende Gelände : récit d’une excursion », novembre 2019.

Je sors de la réunion du 24 septembre 2014 avec le sentiment que ce qui se trame ici est important : j’y découvre pour la première fois les termes d’« inégalités environnementales » et d’« inégalités climatiques » dont le cadrage m’aimante – j’écris dans mon carnet le soir même (non sans en sourire aujourd’hui) : « Ça, c’est légitime politiquement et mobilisateur. » Dans l’arrière‑boutique le soir de cette première réunion, se trouvaient réuni·es des activistes du climat et des habitant·es en lutte contre les infrastructures qui les empoisonnent, une cohabitation que je n’avais jamais vue jusque‑là. Par chance, j’habite aussi le 93 – à l’est et non au nord, mais dans le 93 quand même. Je trouverai rapidement une place au sein du collectif en construction. Sous l’impulsion d’Éric, je proposerai notamment, en décembre, de me lancer dans une brochure qui reprendrait les principaux éléments des tours et qui serait, de fait, aussi une brochure sur les inégalités environnementales et climatiques qui touchent le département.

Il me faudra plusieurs mois, la tête dans le guidon à parcourir en long et en large la Seine‑Saint‑Denis et avaler des kilomètres de littérature scientifique francophone émergente7), pour m’apercevoir de l’épaisseur des luttes pour la justice environnementale et climatique dont le TTD93 s’inspire, et dont nous n’avons que si peu hérité jusqu’ici, en France. Ce n’est pas faute d’avoir mentionné ces luttes en chaque début de balade. À George de contextualiser le modèle des toxic tours au cours du premier tour sur « l’autoroute de Saint‑Denis », le dimanche 26 octobre 2014, armée d’un mégaphone pour couvrir les bruits de la circulation autour de la place de la Porte de Paris :

« Les toxic tours, c’est un format qui existe depuis une vingtaine d’années dans d’autres pays : aux États‑Unis, au Canada, en Équateur, en Afrique du Sud, entre autres – d’où leur nom anglais. Ces tours font partie d’un mouvement plus général qui s’appelle le mouvement pour la justice environnementale. »

« Ramener l’écologie à la maison » n’a rien d’anecdotique. Surtout s’il s’agit d’un territoire urbain et pauvre comme la Seine‑Saint‑Denis.

Pourtant, ce n’est qu’en lisant quelques mois plus tard l’article de la philosophe Émilie Hache « Justice environnementale ici et là‑bas » que je comprendrai les spécificités et l’ampleur de ce que déplace le mouvement pour la justice environnementale dans les luttes écologistes8. De cette lecture et de celles qui suivront, je comprendrai combien cela n’a rien d’anecdotique de « ramener l’écologie à la maison » pour reprendre les mots de la sociologue Giovanna Di Chiro9 – du moins de la ramener dans le territoire dans lequel on vit, surtout s’il s’agit d’un territoire urbain et pauvre comme la Seine‑Saint‑Denis.

L’histoire des militant·es du mouvement pour la justice environnementale est celle d’une double dépossession pour reprendre les mots d’Émilie Hache : « dépossession tout d’abord d’un partage équitable entre les ressources et les nuisances environnementales ; dépossession ensuite de la reconnaissance d’un souci écologique ». Elle raconte comment, dans les années 1990, des membres d’une mobilisation contre un projet de construction d’un incinérateur de déchets dans la banlieue de Los Angeles – principalement des femmes racisées de classe populaire – allèrent solliciter l’aide d’associations environnementales états‑uniennes très actives, comme le Sierra Club ou l’Environmental Defense Fund (le Fonds pour la défense de l’environnement), qui leur répondirent dans un premier temps que leur combat portait sur des questions de santé publique, et non environnementales, et leur refusèrent dès lors leur soutien.

Les divergences apparues à cette occasion ont amené les acteurs du mouvement de la justice environnementale à questionner ce sur quoi porte l’écologie. « Qu’est-ce qui est environnemental et qu’est-ce qui ne l’est pas ? » […] loin d’être indifférents aux enjeux environnementaux, les acteurs de ce mouvement s’en soucient pleinement, mais s’en soucient non pas comme de quelque chose d’extérieur à eux, avec lequel ils entretiendraient un rapport de loisir, même substantiel, mais comme quelque chose de potentiellement dangereux (parce que toxique, contaminé, présentant des risques d’incendie, etc.) constituant le milieu même où ils habitent, travaillent et vivent.

Emilie Hache

Apparu à la fin des années 1980, le mouvement pour la justice environnementale modifie radicalement – conceptuellement et sociologiquement – le paysage des luttes écologistes.

Exit une écologie par le haut et le dehors, centrée sur la « nature » – ou wilderness – des grandes organisations conservationnistes composées essentiellement d’hommes blancs de classes moyenne et supérieure – que Ramachandra Guha et Joan Martinez Alier appellent « l’environnementalisme des riches »10. Welcome une écologie par le milieu, grassroots (littéralement enracinée dans le sol), portée principalement par des femmes racisées de milieu populaire luttant pour leur survie et celle de leurs enfants – celle de leur communauté humaine et plus‑qu’humaine – contre les industries et les politiques qui ne semblent pas considérer que leurs vies comptent11.

Apparu à la fin des années 1980, le mouvement pour la justice environnementale modifie radicalement – conceptuellement et sociologiquement – le paysage des luttes écologistes12. Le mouvement pour la justice climatique transnational, qui se compose à partir des années 2000, reprend ce double renouvellement. C’est de ces déplacements que le TTD93 tente de s’inspirer.

Parce qu’il est l’un des collectifs français qui a le plus à cœur d’importer et de traduire ce qui se trame dans les mouvements pour la justice environnementale et climatique transnationaux, le TTD93 est une source d’intérêt pour de nombreux·ses militant·es. Il y a toutes les personnes qui viennent marcher avec nous les dimanches après‑midi des balades toxiques (une soixantaine par tour en moyenne, parfois plus). Il y a toutes les sollicitations de collectifs qui souhaitent reproduire le format des toxic tours ailleurs. Et il y a les invitations de différents membres de la Coalition Climat 21 (CC21) à venir rejoindre la préparation des mobilisations qui auront lieu pendant la COP21. Pour Agathe, « c’est le côté grassroots qui leur parle, et aussi le fait que des actions du style toxic tour et le travail que l’on fait sur les inégalités pourraient plaire à des organisations internationales pour la justice environnementale ». Surtout, ce que tente de faire le TTD93 fait écho aux « chantiers » que se donne la CC21 pour décembre prochain : élargir la mobilisation, en convainquant « bien au‑delà des cercles habituels de l’écologie » (et tenter de ne plus être que ce mouvement climat majoritairement blanc de classes moyenne et supérieure) ; et « s’appuyer sur les victimes et les personnes en lutte sur le terrain » ou « communautés impactées » (la traduction la plus courante de « frontline communities » centrale dans le mouvement anglo‑saxon). Je saisirai l’enjeu immense pour certain·es membres de la coalition de ne pas/plus faire sans ces personnes et de transformer le mouvement climat en profondeur pour laisser émerger celui d’une justice climatique.

Lire aussi sur Terrestres : Alyssa Battistoni, « Le Léviathan et le climat », septembre 2019.

Il y a ce vif intérêt dans le mouvement pour l’espace d’enquête, d’apprentissage et de mobilisation autour de la justice climatique que constitue le TTD93, et il y a aussi les critiques qui lui seront adressées, et dont je mettrai plus de temps à percevoir les échos. De l’enthousiasme, certain·es militant·es passent à la condamnation après avoir participé à un tour (ou avoir entendu quelqu’un parler d’un tour) : les toxic tours ressembleraient à des « groupes de touristes bobos blancs en balade dans le 9‑3 ». Je caricature, mais pas tant que ça : on reproche au collectif TTD93 de manquer son objectif de « sortir de l’entre‑soi », de ne pas réussir à mobiliser les « premier·es concerné·es » par les pollutions et les inégalités qu’il dénonce, et d’être dès lors « hors‑sol » (par opposition à « grassroots », ce pour quoi il était potentiellement intéressant plus tôt). Comme si les membres du TTD93 n’étaient pas conscient·es de ce risque dans leur démarche et que ce n’était pas une tension pour elles et eux.

Mardi 4 novembre 2014, 20 heures, troisième réunion du TTD93, dans une grande salle illuminée aux néons du bâtiment colossal qu’est la Bourse du travail de Saint‑Denis. Sont présent·es les membres du TTD93 ainsi que des représentant·es du collectif Lamaze et du comité Porte de Paris, deux collectifs d’habitant·es de quartiers riverains de l’A1, avec qui le premier tour a été organisé. On débriefe. Au fil des prises de parole, ressortent à la fois le fait que cette première balade était « vraiment une réussite » – on était presque une centaine, des élus et des médias étaient présents, les différentes prises de parole se sont bien articulées, le goûter au parc Cachin était une très belle façon de conclure le tour – mais également un « malaise » : « Il y a eu le problème du lien avec les habitants que l’on croise », résume Éric. Je me souviens notamment d’une silhouette aperçue derrière une fenêtre des premiers étages d’une tour semblant épier notre cortège qui contrastait fortement avec le peu de personnes marchant dans les rues et boulevards que nous arpentions. Je me souviens plus encore de notre stationnement le temps d’une prise de parole au niveau d’un carrefour de l’avenue du Docteur‑Lamaze qui était lui, très passant, et des différentes réactions qu’il avait suscitées chez les piétons (essentiellement des hommes noirs et arabes à ce moment précis) que nous avions croisés : celle de nous contourner (nous prenions presque toute la place), celle de prendre un tract sans s’arrêter, voire de le refuser (tracter, c’est la solution que nous avions trouvée avec Aldo pour endiguer notre gêne). Et je me souviens enfin de ce constat partagé avec Agathe à la fin du tour : la plupart des personnes présentes, à l’exception des membres des collectifs locaux, n’étaient pas des riverain·es mais des militant·es écologistes parisien·nes intéressé·es par notre démarche. Cet intérêt n’est pas un problème en soi (au contraire), le problème c’est ce à quoi il nous fait ressembler (effectivement) : un groupe de blanc·hes de classe moyenne en vadrouille dans des quartiers populaires habités majoritairement par des personnes racisées précarisées.

Au fil des prises de parole, ressortent à la fois le fait que cette première balade était « vraiment une réussite » mais également un « malaise » : « Il y a eu le problème du lien avec les habitants que l’on croise », résume Éric.

Au cours de cette première réunion de débrief, on cherche des solutions pour faire le lien avec l’ensemble des habitant·es : on pourrait afficher sur le parcours au préalable, ou encore tracter tout au long de la marche. Didier, du collectif Lamaze, rappelle qu’on a tout de même distribué plus de trois mille tracts sur les marchés et dans des endroits clés de Saint‑Denis, et qu’on avait annoncé le tour dans le Journal de Saint-Denis, « le journal le plus lu de la ville », précise‑t‑il (il m’expliquera à la fin de la réunion que l’hebdomadaire est distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres des Dionysien·nes et est une véritable « institution »). George renchérit en soulignant que les toxic tours detox sont « un projet qui s’inscrit dans la durée ». « C’est l’accumulation des tours qui est importante ». Mais pour certain·es membres du collectif, on peut d’ores et déjà aller plus loin et travailler à construire davantage les balades avec les habitant·es des quartiers qu’on sillonne. Agathe évoque ainsi une piste pour le prochain tour sur l’A1 (le collectif Lamaze souhaiterait le reproduire lors de l’événement « Lamaze enlève tes bretelles » qui aura lieu fin juin13). Elle a rencontré le directeur d’une salle de spectacle de Saint‑Denis qui a grandi dans la cité Joliot‑Curie, située en bordure de l’autoroute. Il a proposé de nous mettre en contact avec les éducateur·ices de la cité qu’il connaît bien. Et c’est ce qu’on fera : plusieurs rencontres mèneront à l’organisation d’ateliers photos avec les enfants de la cité, une soirée sur le mouvement pour la justice climatique, et la prise de parole d’une mère et membre d’une association d’aide aux devoirs du quartier au toxic tour de juin.

Si les membres du TTD93 se mobilisent en tant qu’habitant·es de la Seine‑Saint‑Denis (« On se mobilise en tant qu’habitant·es, c’est le point de départ », répètent‑iels), iels ont aussi besoin de laisser la place et la parole à d’autres Séquano‑Dionysien·nes pour que les toxic tours detox fonctionnent (politiquement et pratiquement) : les collectifs de riverain·es des infrastructures dénoncées et, plus largement, les habitant·es des quartiers arpentés. Les savoirs et la légitimité des premiers (les collectifs locaux) sont indispensables pour construire les balades. Comme l’explique Éric au cours de la soirée « Toxic Tour Detox mode d’emploi » de mars 2015 dans un restaurant îlo‑dionysien : « On n’agit pas ex nihilo, on est contre ça. Et ce pour deux raisons : on veut rendre publics des collectifs et des structures qui ont déjà accumulé énormément de connaissances, et aussi parce qu’on ne vient pas en experts écolos. On fait les balades avec eux. » La présence des seconds (les habitant·es des quartiers arpentés en général) et le fait de les intéresser (du moins autant que les militant·es écologistes blanc·hes que nous sommes) sont, en revanche, toujours des défis à relever. Un défi incontournable si le TTD93 veut éviter que ses toxic tours detox soient des sortes de « zoo sociaux » pour reprendre l’expression de Luc, impliqué dans le collectif. Depuis ce rebord, les membres du collectif tentent des choses, ratent, essaient à nouveau, réussissent ou ratent encore – un processus qui se rejoue pour chaque nouvelle balade qui arrive avec le contexte et les enjeux qui lui sont propres.

Pour construire avec ces collectifs et l’ensemble des habitant·es des quartiers arpentés, les membres du TTD93 doivent commencer par traduire en justice – environnementale et climatique – les inégalités telles qu’elles sont vécues en Seine‑Saint‑Denis.

Il y a quelque chose de difficile à tenir pour le collectif TTD93, entre sa toute récente naissance, son énergie limitée, les attentes à son égard (que ce soit celles de ses membres ou celles d’autres activistes du mouvement climat) et son contexte politique. Il faut bien partir de quelque part pour construire un mouvement pour la justice environnementale et climatique en France, et la situation de laquelle part le TTD93 n’a rien d’évident : s’il rencontre des collectifs de riverain·es dénonçant les impacts (sociaux et de pollutions chimique comme sonore) des infrastructures dont ils sont voisins, aucun d’entre eux ne mobilise le cadrage de la justice environnementale et climatique (quasi inexistant en France à l’époque), ni ne se définit comme « communautés impactées ». Presque aucun d’entre eux ne fait le lien avec le dérèglement du climat avant sa rencontre avec le TTD93 (et l’arrivée de la COP21, en fait). Pour construire avec ces collectifs et l’ensemble des habitant·es des quartiers arpentés, les membres du TTD93 doivent commencer par traduire en justice – environnementale et climatique – les inégalités telles qu’elles sont vécues en Seine‑Saint‑Denis, sans tomber dans le piège de l’imposition d’un cadre surplombant et déconnecté14, ni dans celui de l’idée reçue que les enjeux environnementaux n’intéressent pas les habitant·es des quartiers populaires15. C’est à ce croisement que se trouve le pari des toxic tours. Ensuite, comme le rappelait déjà George pendant la réunion de novembre 2014, il faut du temps pour s’enraciner et trouver les façons de problématiser ensemble ce qui ne l’avait que peu été jusque‑là. C’est sûr que, d’ici la COP, ça va être juste pour « mobiliser les quartiers populaires » dans le mouvement climat (du moins massivement), et organiser une grande « marche des intoxiqué·es », de cette façon. C’est en tout cas l’avis d’autres activistes du mouvement qui tenteront d’ouvrir, en parallèle, d’autres sentiers.

Dans la suite du chapitre dont est extrait ce passage, Laurence Marty décrit l’émergence, tout au long de l’année 2015, d’un mouvement pour la justice climatique en France à l’image de celui qui s’étend en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde depuis les années 2000.

Des activistes membres de l’alliance de collectifs étasuniens Grassroots Global Justice viennent en Ile-de-France pour présenter leur action.

Un « Appel pour la justice climatique » est lancé depuis l’ONG 350.org, appelant à « partir des luttes qui se mènent dans les quartiers depuis des années ».

Une « marche mondiale pour le climat » est préparée à Paris sur le modèle de la People’s Climate March, qui avait rassemblé plus de 300 000 personnes à New-York en 2014. Cette marche est annulée en raison des attentats du 13 novembre et de la promulgation de l’état d’urgence – à la place, une chaîne humaine est organisée à la hâte.

La COP21 passée, l’autrice revient sur une année et demi de mouvement.

À l’issue des mobilisations de la COP21, la question du sujet politique du mouvement naissant pour la justice climatique reste en suspens, comme le raconte l’une des salarié·es de la CC21 [Coalition Climat 21] à l’assemblée de bilan du mercredi 16 décembre, quelques jours seulement après la clôture des négociations et des manifestations : « Si l’organisation de la marche de New York nous a permis d’avancer plus vite en posant la question de qui sont les communautés impactées en France, elle reste irrésolue. » D’autres questions sont aussi posées : les organisations de la coalition sont‑elles parvenues à devenir une rampe de lancement pour un mouvement pour la justice climatique « fort et durable » en France16 ? Le mouvement est‑il parvenu à « sortir des cercles habituels de l’écologie » ? Comment prolonger les efforts faits pour « construire des espaces de convergence sociaux et climatiques » dans les mois à venir ? Ou encore : comment faire face à l’impensé colonial du mouvement ? Il est peut‑être encore un peu tôt pour répondre à ces questions, et ce que les militant·es se promettent surtout au cours de cette assemblée et ailleurs, c’est de poursuivre les efforts déployés dans ces directions. Nous sommes au début de quelque chose.

Image d’ouverture : photographie réalisée à l’occasion de la manifestation À nos mort·es – Climate Justice for Life, Bassin de la Villette, Paris, 28 novembre 2015. © Bruno Serralongue et Air de Paris, Romainville.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Il s’agit du nom donné aux habitant·es du département de la Seine‑Saint‑Denis, à ne pas confondre avec Dionysien·nes qui est celui des habitant.es de la ville de Saint‑Denis

- Notons ici que la volonté d’Éric de valoriser le territoire du 93 est au centre de ses engagements : il fait partie de l’association Accueil banlieues (dont les membres reçoivent des touristes à domicile dans le but de changer l’image des quartiers dans lesquels ils vivent) et anime des visites guidées en Seine‑Saint‑Denis avec Tourisme 93. Ces expériences et compétences seront essentielles dans la construction du collectif.

- Les deux citations sont extraites du premier tract du collectif annonçant le tour sur l’autoroute A1, consultable ici : <toxictourdetox93. wordpress.com/>.

- Les data centers sont des entrepôts qui abritent les serveurs informatiques qui font tourner internet. Voir Clément Marquet, « Ce nuage que je ne saurais voir. Promouvoir, contester et réguler les data centers à Plaine Commune », Tracés, 35, 2018. Les autres collectifs locaux avec lesquels a travaillé le TTD93 sont, entre autres, le Comité Porte de Paris (luttant pour un réaménagement du quartier Porte de Paris), des représentant·es de la lutte contre l’usine d’équarrissage de la Saria de laquelle émanait une odeur pestilentielle dans Saint‑Denis au début des années 2000, l’Association de défense contre les nuisances aéroportuaires (ADVOCNAR) de Saint‑Prix.

- La station de mesure Airparif (observatoire de la qualité de l’air en Île‑de‑France) mesure deux jours sur trois des quantités de particules fines et de dioxyde d’azote qui dépassent les seuils autorisés. Cause de ces mesures record : l’A1 et ses 200 000 véhicules par jour ; et non loin l’A86, qui compte 200 000 véhicules par jour également.

- On renvoie ici notamment à Jade Lindgaard, « À + 5 °C, des morts à la pelle en Seine‑Saint‑Denis », Mediapart, 28 juin 2014. L’Agence régionale de santé a diagnostiqué que l’augmentation de la mortalité pendant la canicule de 2003 avait été croissante avec l’âge, plus marquée chez les femmes que chez les hommes, et a aussi identifié des facteurs majeurs de risque : l’état de santé lié au niveau de vie, la qualité du logement, l’échec de la diffusion de l’information, ainsi que l’urbanisation dense, sans végétation et sans canal de refroidissement.

- Par exemple, Razmig Keucheyan, La nature est un champ de bataille, op. cit. et la note d’Éloi Laurent, « Les inégalités environnementales en France », Fondation de l’écologie politique, 2014. (J’ai vent du travail de la sociologue Caroline Lejeune mais elle n’a encore rien publié à l’époque.

- Émilie Hache, « Justice environnementale, ici et là‑bas », loc. cit. Toutes les citations d’Émilie Hache dans les paragraphes qui suivent sont extraites de cet article.

- Giovanna Di Chiro, « Ramener l’écologie à la maison », in Émilie Hache (dir.), De l’univers clos au monde infini, op. cit., p. 191‑220.

- Voir Ramachandra Guha et Joan Martinez Alier, « L’environnementalisme des riches », in Émilie Hache (dir.), Écologie politique. Cosmos, communautés, milieux, Éditions Amsterdam, Paris, 2012, par opposition à « l’environnementalisme des pauvres » théorisé par le second.

- On renvoie aux « Principes pour la justice environnementale » : « The principles of environmental justice », loc. cit.

- Sylvia N. Tesh parle à ce titre d’un deuxième âge de ces mobilisations dans son article « Environmentalism, pre‑environmentalism and public policy » (Policy Sciences, 26, 1, 1993, p. 1‑20).

- « Lamaze enlève tes bretelles » est une fête des quartiers nord‑est de Saint‑Denis au cours de laquelle la bretelle d’insertion d’autoroute est bloquée pendant une journée.

- On renvoie par exemple, sur ce risque au sein des luttes pour la justice climatique, à l’article d’Hamza Hamouchene, « Que signifie se battre pour la justice climatique au Maghreb ? », Nawat, 20 août 2016. Selon lui, les concepts anglo‑saxons de la justice environnementale et climatique sont inintelligibles. Il préfère formuler ces enjeux en termes de questions de subsistance et de souveraineté de ressources, plus immédiatement compréhensibles et déjà mobilisés dans les luttes au Maghreb.

- S’ils n’intéressent pas, c’est qu’ils ont été mal formulés par les militant·es écologistes. Voir par exemple ici le travail de Fatima Ouassak qui propose d’élargir l’écologie dans les quartiers populaires au rapport à l’espace et au corps ; si lutte écologique il y a dans ces quartiers, elle concerne d’abord la possibilité de se rassembler dans l’espace sans s’y sentir menacé par la police. Fatima Ouassak, La Puissance des mères. Pour un nouveau sujet révolutionnaire, La Découverte, Paris, 2020.

- Je m’appuie ici notamment sur l’après‑midi de l’assemblée du 7 novembre consacrée au thème de « Construisons la suite », et celle du 16 décembre dédiée, entre autres, à un premier bilan des manifestations.

L’article Entrevoir la justice climatique : retour sur les Toxic Tour de Seine-Saint-Denis est apparu en premier sur Terrestres.

14.05.2025 à 16:19

Résister à la colonisation de l’Amazonie et expérimenter d’autres mondes

Ailton Krenak

Survivant d’un peuple massacré par la colonisation, Ailton Krenak est devenu un acteur de premier plan du réveil politique des peuples autochtones du Brésil à partir de la fin des années 1970. Dans "Futur ancestral" et "Le Réveil des peuples de la Terre", il revient sur la naissance de l’Alliance des peuples de la forêt qui a permis de résister à la colonisation de l'Amazonie.

L’article Résister à la colonisation de l’Amazonie et expérimenter d’autres mondes est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (9311 mots)

Temps de lecture : 24 minutes

Ce texte et ces deux entretiens sont extraits des livres d’Ailton Krenak, Futur ancestral et Le Réveil des peuples de la Terre. Traduits par Julien Pallotta, ils viennent d’être publiés aux Éditions Dehors.

Parmi les riches écrits d’Ailton Krenak, le choix de la rédaction de Terrestres pour ces bonnes feuilles a été de mettre l’accent sur trois textes qui proposent un récit à la fois historique, anthropologique et philosophique de l’expérience des alliances nouées en Amazonie autour des peuples de la forêt. Une contribution riche d’enseignements à l’heure des questions urgentes de composition des luttes et des stratégies.

Alliances affectives

Extrait de Futur ancestral, pp. 53-62

Le terme citoyenneté est bien connu : il figure dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et dans de très nombreuses constitutions dans le monde. Il fait partie du répertoire, disons, blanc du droit. Le mot florestania lui est né dans un contexte régional, à un moment où la lutte sociale menée par des personnes qui vivaient dans la forêt Amazonienne était très active. Quand Chico Mendes et d’autres seringueiros1 ont commencé à se réunir avec des indigènes, ensemble ils ont compris que ce pourquoi ils luttaient ne devait pas être confondu avec la citoyenneté – il s’agissait de revendiquer des droits nouveaux dont ils devaient inventer le champ (après tout, le droit naît de la volonté d’une communauté à anticiper la compréhension que quelque chose devrait être considéré comme un droit, mais ne l’est pas encore). C’était à la fin des années 1970, nous vivions encore sous la dictature militaire, le gouvernement brésilien a cherché à découper en parcelles de grandes étendues de forêts dans le sud de l’Amazonie et en Acre, près des frontières avec la Bolivie et le Pérou. Pour arriver à leurs fins, ils ont déployé un procédé assez classique consistant à ouvrir des routes et à accueillir des colons. Et dans une tentative de privatisation de la zone de manière discrète et efficace, inspirée par Jarbas Passarinho2 et sa bande, l’INCRA3 (Institut national de la colonisation et de la réforme agraire) a commencé par offrir des parcelles de terre à ceux qui étaient déjà là.

Des femmes, des enfants, des hommes, des personnes de tous âges se sont placées entre les arbres et les tronçonneuses, elles ont bloqué les pistes qui devaient permettre de créer des lignes de démarcation à l’intérieur de la forêt.

Mais lorsqu’ils sont arrivés avec leurs engins pour percer des lignes de colonisation, les personnes rassemblées aux côtés de Chico Mendes se sont soulevées, ils étaient la florestania et, comme Gandhi et ses disciples, ils ont organisé une résistance pacifique aux actions de l’État. Des femmes, des enfants, des hommes, des personnes de tous âges se sont placées entre les arbres et les tronçonneuses, elles ont bloqué les pistes qui devaient permettre à la main de l’urbain – celle des géographes, des topographes ou des sismographes – de pointer des lignes de démarcation à l’intérieur de la forêt. Elles ne voulaient pas de piquets ou de parcelles, elles défendaient la fluidité du fleuve, la continuité de la forêt.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Les indigènes vivaient dans des zones qui leurs étaient réservées et les seringueiros, qui étaient pour la plupart des habitants du Nord-Est ayant migré vers la forêt amazonienne à la fin du xix e siècle, comprenaient bien cette différence. Après quatre, cinq, six générations à habiter la forêt, ce qu’ils désiraient, c’était vivre comme les Indiens. Alors il s’est produit ce que -j’appelle une contagion positive de la pensée et de la culture, et commença une réflexion sur les terres en communs où les seringueiros avaient créé leurs exploitations de caoutchouc. Ils cherchèrent à transformer le statut des « unités de conservation4 » qu’ils occupaient, en celui de territoires indigènes. Mais nous savons que la propriété collective n’existe pas au Brésil : même les terres occupées par les populations indigènes appartiennent à l’Union5. Le cancer du capitalisme n’admet que la propriété privée et est incompatible avec toute autre perspective d’utilisation collective de la terre. Défendre un droit nouveau suppose de mettre en mouvement l’appa-reil d’État, ses registres et certifications, ses notaires… mais dans leur volonté de constituer une florestania, les seringueiros ne voulaient pas même avoir à présenter de pièce d’identité.

Ce qui a poussé ces peuples à s’unir, c’est la compréhension du fait qu’ils partageaient, entre Indiens et non Indiens, les mêmes conditions de travail esclavagistes. Face à eux, ils avaient des patrons, qui étaient aussi des propriétaires terriens, qui revendiquaient la possession d’immenses étendues de forêt et les plantations de caoutchouc. Une constellation de peuples comme les Kaxinawa, les Ashaninka, les Huni Kuin et bien d’autres vivaient opprimés par cette situation favorisée par le capital, dans laquelle un patron pouvait vivre à São Paulo, à Londres ou n’importe où dans le monde, en exploitant la forêt amazonienne et ses habitants. En unissant nos forces pour éliminer la figure du patron, nous avons rendu possible ce soulèvement. L’Alliance des Peuples de la Forêt est née de la recherche de l’égalité dans cette expérience politique6.

Ce qui a poussé ces peuples à s’unir, c’est la compréhension du fait qu’ils partageaient, entre Indiens et non Indiens, les mêmes conditions de travail esclavagistes.

Le mot politique descend du mot grec ancien pólis (la cité). Il se trouve que, lorsque des êtres non politiques pensent, ils arrivent à imaginer d’autres mondes qui ne sont pas politiques, ou, du moins, qui ne sont pas conformes à la politique telle que nous l’entendons généralement. Le langage est une chose déterminante dans les interactions, et tout ce qui émane de la pólis se présente comme un rassemblement d’égaux où l’expérience politique converge avec cette aptitude. Cela m’inspire une observation : la pólis se revendique toujours comme étant le monde de la culture, et la nature c’est le monde sauvage. C’est à cet autre monde que je m’intéresse, et non à la convergence qui a lieu dans la pólis. J’imagine des puissances qui convergent vers un endroit, qui le traversent, mais n’y restent pas piégées.

Lire aussi sur Terrestres : Philippe Colin et Cristina Moreno, « Contester l’ordre et l’héritage colonial avec Manuel Quintín Lame », mai 2024.

Je pense que ce que voulaient les zapatistes7, c’était aussi la florestania, mais leur revendication a été comprise comme une rébellion, ils ont été traités comme des ennemis et réprimés brutalement. Aujourd’hui ils sont contraints de porter un passe-montagne pour masquer leur visage et d’une certaine manière, assumer la place limitée que leur geste de rébellion leur a assuré. Les zapatistes doivent vivre dans la forêt Lacandone ou dans les montagnes et ils se sont retrouvés pris dans le piège de leur pensée insurrectionnelle parce qu’il n’existe de zapatistes qu’au Chiapas. La florestania ne peut pas être une franchise, si nous voulons provoquer une profonde remise en question par la force d’une insurrection, nous ne pouvons pas devenir prisonniers des mouvements que nous créons. C’est pourquoi nous nous sommes demandés jusqu’où nous pourrions aller avec l’Alliance des peuples de la forêt : devenir un syndicat ? un parti ? Les alliances politiques nous contraignent à des formes d’égalités qui peuvent elles-mêmes devenir oppressives, même celles qui admettent l’existence de la diversité.

Le concept alliances affectives présuppose le partage d’affects entre des mondes qui ne sont pas semblables. Ce mouvement reconnaît une altérité intrinsèque en chaque personne, en chaque être.

L’expérience de cet engagement profond dans l’Alliance a duré plus de vingt ans, jusqu’à ce que je commence à remettre en question cette recherche constante de la confirmation de l’égalité [igualdade] et que je comprenne pour la première fois le concept d’alliances affectives – qui présuppose le partage d’affects entre des mondes qui ne sont pas semblables [iguais]. Ce mouvement ne revendique pas l’égalité, au contraire, il reconnaît une altérité intrinsèque en chaque personne, en chaque être, il introduit à l’inégalité radicale devant laquelle nous sentons que nous devons nous arrêter – un peu comme nous sentons que nous devons enlever nos chaussures avant d’entrer chez notre hôte. Cela a été ma façon d’échapper à la parabole du syndicat et du parti (quand un pacte commence à faire payer un tribut, il a perdu son sens). Alors je suis parti expérimenter la danse des alliances affectives, qui m’implique moi et une constellation de personnes et d’êtres dans laquelle je disparais : je n’ai plus besoin d’être une entité politique, je peux juste être une personne au sein d’un flux capable de produire des affects et du sens.

C’est uniquement de cette façon que l’on peut conjuguer le verbe mundizar (mondiser), ce verbe exprime le pouvoir d’expérimenter d’autres mondes, d’autres cosmovisions et notre capacité à imaginer des plurivers. Il a d’abord été utilisé par Alberto Costa et d’autres penseurs andins, il décrit la manière dont les mondes peuvent s’affecter mutuellement, par exemple, que la rencontre avec la montagne soit vécue non pas comme une abstraction, mais comme une dynamique d’affects dans laquelle elle n’est pas seulement un objet, mais aussi douée d’initiative. Cet autre « nous » possible ébranle la place centrale accordée généralement à l’humain ; soyons clair, tout ce qui existe ne peut pas dépendre de l’anthropocentrisme qui marque, nomme, catégorise et dispose de tout – y compris de ses semblables considérés comme des presque humains.

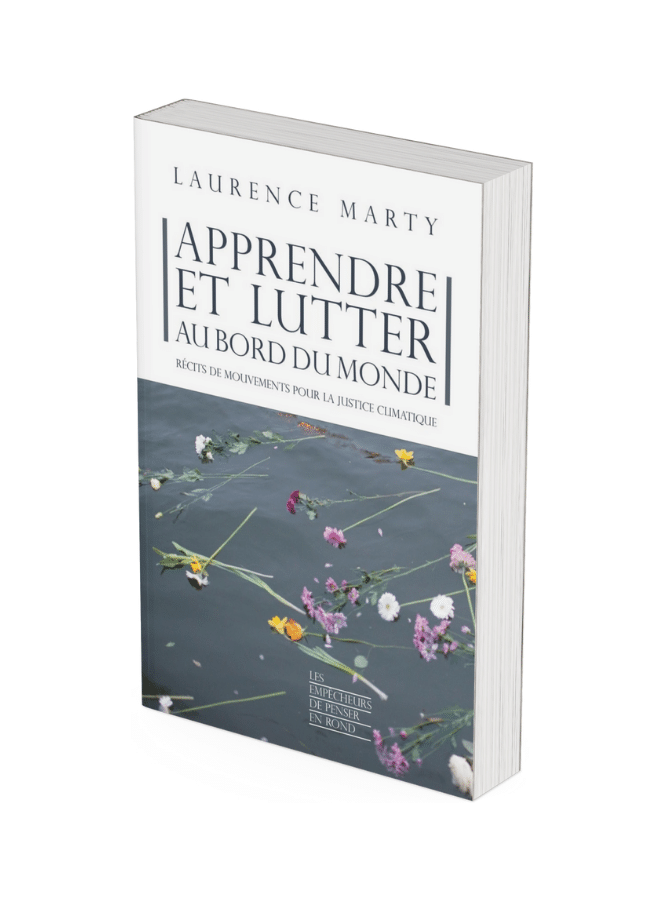

Le désir pour ce monde a toujours été présent dans l’humanité, il est même au cœur de la colonisation de tous les continents. Il arrive que, lorsqu’il est associé à une logique occidentale, il oppose l’idée de culture à celle de nature. Les tentatives de dialogue au xvie siècle entre les amérindiens et l’église catholique qui nous ont été rapportées – c’était un peu après que les rois catholiques d’Espagne et le pape ont mis fin au dernier émirat de la péninsule ibérique, et sont partis à la conquête de nouveaux corps à coloniser –, montrent clairement que chacun parle d’un monde impossible à reconnaître pour l’autre. Prenons comme exemple le discours attribué au chef Seattle adressé à un représentant du gouvernement de Washington en 1854 :

Vous devez apprendre à vos enfants que le sol qu’ils foulent est fait des cendres de nos aïeux. Pour qu’ils respectent la terre, dites à vos enfants qu’elle est enrichie par les vies de notre race. Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère. Tout ce qui arrive à la terre, arrive aux fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes.

Et c’est exactement ce que la pensée coloniale a produit. L’Anthropocène accumule tant de déchets, tant de désastres, qu’il a rendu le monde malade. C’est pourquoi, bien qu’ayant cherché à échapper à la politique de la pólis, je suis malgré tout avec enthousiasme ce qui se passe au Chili8, qui prolonge des discussions qui ont déjà eu lieu dans d’autres pays andins comme l’Équateur ou la Bolivie. On y parle de refondation de la nation sur la base d’un État plurinational et Elisa Loncón, une femme Mapuche, a été élue à la présidence de l’Assemblée constituante – au Chili, un pays historiquement autoritaire et réfractaire à toute mondialisation.

Mais il faut rester vigilant et fort. Le sens commun nous pousse à croire que la démocratie est quelque chose que l’on adopte et qui nous suit pour toujours – ce n’est pas le cas. Au Chili déjà, alors que Salvador Allende était élu président, le siège du gouvernement a été bombardé et les militaires ont envahi La Moneda. Aux États-Unis – bien connus pour être la plus grande démocratie du monde –, un policier enfonce son genou sur le cou d’un Afroaméricain et le tue en l’asphy-xiant, mais ce pays est le premier exportateur de la démocratie, car il en a énormément à offrir, mais surtout à vendre. Il faut cesser d’utiliser ces expressions de manière aussi approximative. Si vous tombez sur une pancarte « DÉMOCRATIE, ENTREZ », il y a de bonnes chances que ce soit n’importe quoi, et si vous entrez, vous prenez le risque qu’on vous frappe le visage à coups de poing. Les poètes disent que la démocratie est une utopie, quelque chose que l’on cherche mais que l’on ne parvient jamais à atteindre. C’est une épreuve que toute forme de société doit exercer comme une expérience quotidienne. Tout comme l’idée de liberté, d’intégrité d’un peuple, la démocratie doit être constamment réinventée, elle ne possède pas le don de s’installer par elle-même et elle est sujette à toutes sortes d’attaques.

Pendant ce temps, dans le Brésil des années 2020, se met en place un surprenant processus de négation identitaire. Les symboles mêmes de la nation, imposés par le colonialisme, tels que le drapeau national (qui, dans toute république, symbolise un bastion de l’identité), ont été appropriés par un groupe de personnes autoritaires qui n’ont pas l’intention de les partager. Il s’agit d’un club d’hommes qui ont un penchant particulier pour les armes à feu, une série de préjugés et toutes sortes de fondamentalismes9. Cette privatisation des symboles nationaux serait-elle un nouveau scandale capitaliste ? Une bonne façon de les combattre est de remettre en question les vérités coloniales : « Mon pays, ma langue. » Caetano Veloso chante : « Ma langue est ma patrie / Et je n’ai pas de patrie, j’ai une matrie / Et je veux une fratrie. » Alors, puisque le Quechua est une langue continentale, vive la Pachamama ! et à bas le nationalisme ! Nous changeons, nous devons changer le monde, même si ce changement passe par les expériences limitées de la démocratie.

Le Brésil doit être refondé en un État plurinational, car notre vieil État colonial a l’ADN d’un pillard : il est né pour manger les autres.

Le Brésil doit être refondé, nous devons ici aussi défendre l’idée d’un État plurinational, car notre vieil État colonial a l’ADN d’un pillard, d’un bandeirante : il est né pour manger les autres. Je suis étonné que la plupart des dirigeants politiques, non seulement au Brésil, mais dans une grande partie de la planète, soient si aliénés qu’ils ne se rendent pas compte que si nous ne nous ouvrons pas à cette vaste matrice culturelle, nous ne ferons que nous enfoncer un peu plus dans le désastre qu’ils appellent aussi crise environnementale. Ces États nationaux sont fondés sur des idées très limitées, très pauvres. Nous devrions être capables de traverser tout cela et de nous rassembler. Qui sait, peut-être que la présence des peuples indigènes dans la construction du nouveau constitutionnalisme latino-américain, à partir des Andes, apportera d’autres perspectives sur ce que nous appelons un pays et une nation.

Car les peuples indigènes peuvent contribuer autrement à la discussion, tant à propos de la pólis que sur les idées de nature, d’écologie et de culture. Si nous sommes capables de nous ouvrir à toute cette richesse, l’activité politique deviendra une autre dimension de l’existence, et elle ne se limitera pas à cette obsession prédatrice, comme elle l’a été pour tant d’hommes politiques au xxie siècle, le siècle du néolibéralisme, dont l’avènement n’a servi qu’à appareiller les corps et à renforcer la servitude. Échapper à la servitude, c’est aussi s’ouvrir à l’idée d’occupation, occuper l’espace du politique, occuper l’État, et j’espère que nous pourrons contribuer à oxygéner ces milieux, à l’image de nos rivières qui partagent généreusement leur puissance et convergent. Puissions-nous apprendre à ne pas rester coincés dans un barrage. Alors, sans oublier nos chers amis zapatistes, qui ont toujours inspiré d’importants débats en Amérique latine, juste avant de crier « ¡Viva Zapata! », je crie « ¡Abya Yala! », c’est ainsi que nos frères et nos sœurs saluent la terre et le ciel en Quechua.

L’Alliance des peuples de la forêt

Entretien issu de La Réveil des peuples de la Terre, initialement paru dans Povos Indígenas no Brasil, 10 mai 1989 avec Osmarino Amâncio. Propos recueillis par Beto Ricardo et André Villas Boas, pp. 49-75.

Notice. Les seringueiros sont des récoltants du latex d’hévéa (arbres à caoutchouc), présents en Amazonie depuis le xix e siècle. Dans les années 1970, leur activité et leurs terres sont menacées par la déforestation liée au développement de l’agriculture et à la mise en place de différents programmes gouvernementaux. Le Syndicat des travailleurs ruraux de Xapuri est créé en 1976 pour défendre le mode de vie des seringueiros et leur exploitation des hévéas. Ils manifesteront de façon pacifique en s’interposant entre les entreprises de déboisement et les arbres par un type d’action qu’ils appelleront les empates (qui peut être traduit par blocage ou neutralisation). Leurs préoccupations rejoindront celles des communautés indigènes de la région et ensemble ils formeront l’un des fronts pionniers de défense de la forêt amazonienne. L’Alliance des peuples de la forêt apparaîtra dans ce contexte. Carlos Alberto (Beto) Ricardo (1950) est anthropologue et environnementaliste, il a fondé plusieurs associations de défense des droits des peuples indigènes et de protection de la forêt amazonienne, comme le CEDI (Centro ecumênico de documentação e informações), qui publie cet article et qui publiera la « Déclaration des peuples de la forêt » en 1989.

Beto Ricardo : Qu’est-ce que l’Alliance des peuples de la forêt ? Quel est son esprit, quelle est son histoire, comment est-elle née ?

Ailton Krenak : Les peuples originaires de la forêt sont les peuples indigènes. Nos tribus sont constituées de peuples qui ont toujours vécu dans la forêt. Cela concerne aussi les peuples qui ne vivent pas nécessairement dans des régions de grandes forêts comme l’Amazonie ; il y a des tribus qui vivent dans le Cerrado* (savane), celles qui vivent dans des régions de Capoeira (pleine), ce sont des peuples de la forêt, ce sont des peuples de la brousse, et la culture de notre peuple, son économie, est organisée autour de ce que la nature peut nous offrir, ce qu’elle donne aux humains. Pendant longtemps nous avons été le seul peuple de la forêt. Au cours de ces cinq cents dernières années, d’autres peuples sont arrivés au Brésil et ont construit une économie et même une culture liée à l’exploitation du latex qui fait partie des ressources de la forêt. Le peuple qui s’est le plus approché de nous, dans le sens qu’il a le plus appris auprès du peuple indigène, c’est celui des seringueiros* (ouviers-récoltants du latex). Les seringueiros ont été incités à s’installer en Amazonie à partir du xix e siècle, pour l’occuper et ils considéraient, à leur arrivée, les peuples indigènes comme des êtres étranges. Ils se sont battus contre nous, et à de nombreuses reprises ils se sont mis au service de leurs patrons, les seringalistas, pour « libérer » ces régions des indigènes et réduire nos tribus à l’esclavage.

Les seringueiros (ouviers-récoltants du latex), après avoir tenté de coloniser l’Amazonie, sont devenus les principaux alliés du peuple indigène dans la défense de la forêt et des pratiques traditionnelles qu’elle abrite.

Ces seringueiros n’ont pas réussi à s’imposer comme des colonisateurs de l’Amazonie, ils ont été humanisés par la forêt, la forêt a humanisé ces gens, ils ont appris à vivre avec le peuple indigène, ils se sont inspirés de leurs habitudes et de leurs coutumes durant une longue période. Et aujourd’hui nous pouvons dire que les seringueiros ont une culture qui les différencie, par exemple, des travailleurs ruraux sans terre et qui les différencie des autres colons. Ce ne sont pas des colons, ils ont élaboré un mode de vie qui les rapproche beaucoup plus des Indiens que de toute autre partie de la population brésilienne. Et c’est cela qui fait des seringueiros les principaux alliés du peuple indigène dans la défense de la forêt et des pratiques traditionnelles qu’elle abrite. Le peuple indigène a toujours défendu la forêt. Les alliés les plus récents du peuple indigène sont les seringueiros.

Beto Ricardo : Et les ribeirinhos* (peuple traditionnel qui vit sur les rives des fleuves) ?

Ailton Krenak : Les ribeirinhos représentent une partie très importante de la population de l’Amazonie et sont dispersés le long des fleuves, ils n’ont pas encore réussi à constituer un type d’organisation comme celle des seringueiros, qui sont représentés par un Conseil national des seringueiros (CNS*) qui leur permet d’agir comme une organisation telle que l’Union des nations indigènes (UNI*). Nous avons pu nous allier aux seringueiros parce qu’ils ont développé ce type d’organisation qui correspond au mode de fonctionnement des organisations indigènes. Nous espérons que les ribeirinhos pourront participer à cette Alliance dès qu’ils auront défini leurs propres projets et ce qu’ils défendent. J’irais même jusqu’à affirmer que si les seringueiros persévéraient dans leurs pratiques traditionnelles sans rechercher un dépassement du modèle extractiviste comme unique fondement de leur économie, ils ne pourraient probablement pas participer à cette alliance avec le mouvement indigène, parce que le mouvement indigène est précisément un mouvement de défense de la forêt. Ce qui est nouveau pour les communautés indigènes, ce sont leurs manières de lutter pour renforcer leurs pratiques traditionnelles tout en les articulant à l’économie locale et au marché régional. Les communautés indigènes ne se présentent pas seulement comme des victimes d’un modèle économique, elles sont une composante active et même significative d’une autre économie régionale.

Il y a cent quatre-vingts tribus indigènes au Brésil. Dans certains cas, les anciens d’une tribu ont été les bourreaux des anciens d’une autre tribu, mais aujourd’hui toutes ces tribus composent l’Alliance des peuples de la forêt ou l’Union des nations indigènes.

Beto Ricardo : Tu ne trouves pas que dans cette affaire d’alliance des Indiens avec les seringueiros, les conflits sont encore trop récents ? Dans toute l’Amazonie il y a des groupes indigènes dont les anciens ont combattu à mort les seringueiros et ces conflits sont encore latents. Pas seulement avec ces récoltants du latex, mais aussi avec les castanheiros (récoltants des noix du Brésil) et toutes ces populations extractivistes. Cette idée d’alliance, n’est-elle pas un peu rhétorique, parce qu’en réalité vous n’avez pas la base sociale qui vous permettrait de faire avancer les choses ?

Ailton Krenak : Bon, je vais répondre très clairement à cette question. Il y a cent quatre-vingts tribus indigènes au Brésil dans lesquelles, dans certains cas, les anciens d’une tribu ont été les bourreaux des anciens d’une autre tribu, mais aujourd’hui toutes ces tribus composent l’Alliance des peuples de la forêt ou l’Union des nations indigènes. Quand j’étais dans le village Suruí pour discuter avec le chef Suruí de l’Union des nations indigènes, il m’a demandé si l’Union signifiait que désormais les tribus allaient être ensemble et qu’elles allaient travailler ensemble. Je lui ai répondu que oui, que cela signifiait que nos tribus allaient avancer ensemble, que nous allions associer nos forces pour protéger nos peuples. Alors il m’a dit : « Cela signifie que je ne pourrai plus tuer les Zoró ? » Les Zoró sont les voisins des Suruí et leurs ennemis traditionnels. Je peux aussi te raconter comment les Tapirapé ont réagi en voyant le visage de Kremoro descendre de l’avion pour les rencontrer au village, ils sont partis en courant, parce que la dernière fois qu’ils s’étaient vus, vingt ans plus tôt, c’était au cœur d’un conflit, une lutte au cours de laquelle les Kayapó ont écrasé les Tapirapé. Alors pour ce qu’il en est de ta mise en garde concernant les seringueiros, tu pourrais être un peu plus généreux, tu pourrais l’étendre à tout le monde, aux cent quatre-vingts tribus indigènes. Nous sommes tous des ennemis traditionnels. Vous n’avez peut-être pas encore compris que, dans la psychologie des Indiens, on préserve peut-être davantage l’ennemi traditionnel que l’ami traditionnel. Vous pouvez perdre à tout moment un ami traditionnel, mais l’ennemi traditionnel se garde. Je préserve mes ennemis traditionnels jusqu’au bout. Tu sais, la coiffe à plumes qui commence avec une plume verte ici, puis elle varie en couleurs, il y a une plume bleue là et encore une autre verte au bout, eh bien l’ami traditionnel est ici, et l’ennemi traditionnel est là : il n’y a pas deux types plus proches l’un de l’autre que l’ami traditionnel et l’ennemi traditionnel. Les autres sont des personnes indifférenciées.

Habiter la dystopie

Entretien issu de Le Réveil des peuples de la Terre, Habiter la dystopie, Seconde partie, 7 novembre 2022, propos recueillis et traduits par Julien Pallotta, pp. 243-273.

Julien Pallotta : Bonjour Ailton, j’aimerais que tu développes aujourd’hui la question de la relation entre le mouvement indigène et le mouvement noir. Hier, tu as suggéré l’idée que le mouvement noir, plus spécifiquement le quilombolisme, propose aussi une critique du mode d’être dominant, une résistance alternative.

En effet, j’ai parlé de la dispora noire au Brésil par contraste avec les peuples de la forêt, qui peuvent être des seringueiros*. Les Noirs ont été arrachés à la terre d’Afrique pour être réduits en esclavage ici dans les plantations. Certains ont réussi à s’enfuir et à se rassembler dans des villages, les quilombos*. Mais ce que j’observe c’est qu’ailleurs, ils ont commencé à reproduire des maisons, des rangées de maisons. Après l’abolition de l’esclavage, c’est le mode de vie urbain qui a été dominant chez eux et même s’ils constituent des communautés, ce sont des communautés urbaines, et beaucoup d’entre elles sont installées dans le centre des grandes villes. La plus grande partie de la population noire du Brésil vit aujourd’hui en milieu urbain dans le Nord-Est ou dans le Sud-Est, à l’exception de ceux qui se sont « quilombolisés », qui sont restés dans les anciens quilombos. Je t’ai parlé de Nêgo Bispo10, un de mes amis originaires d’un quilombo appelé Saco-Curtume. Il est situé dans la municipalité de São João do Piauí. Son histoire est celle de Noirs qui se sont mélangés aux indigènes et qui ont décidé de ne pas partir et de ne pas s’urbaniser. Ils ne veulent pas de l’urbanisation. Ils sont même critiques des programmes sociaux et des politiques publiques dont l’orientation est intégrationniste. Comme penseur et leader de ce quilombo, Nêgo Bispo a participé avec moi à des débats publics à plusieurs reprises et a toujours revendiqué une identité du peuple de la forêt. C’est quelque chose de vraiment très intéressant. On parle ici d’un quilombo qui a toujours cette culture forestière.

Les Noirs n’ont pas constitué d’alliance avec les peuples de la forêt parce qu’ils ont une culture urbaine et parce qu’à l’intérieur de la forêt vivent des communautés humaines qui ont une perspective cosmopolitique différente.

Nous pouvons penser à la ville comme un puits sans fond énergétique, qui consomme tout, qui mange tout, et rend impossible toute expérience continue de la forêt. Quand nous pensons à la ville, nous pensons à São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Manaus, mais la ville ce n’est pas seulement cela. La ville c’est également les micro-villes, les villages qui reproduisent le même comportement consumériste que dans les grandes villes, qui ont besoin d’électricité, de gaz et achètent dans les supermarchés des aliments transformés par des industriels. Ainsi, ce mode de vie, en imposant une certaine relation au travail, à d’autres dépendances, finit par empêcher les gens de vivre de leur propre culture.

Mon commentaire plus général sur la relation entre mouvement noir et mouvement indigène est le suivant : les Noirs n’ont pas constitué d’alliance avec les peuples de la forêt parce qu’ils ont une culture urbaine (même s’ils voulaient effectuer un retour vers la forêt, expérimenter un devenir–urbain de la forêt), et parce qu’à l’intérieur de la forêt vivent des communautés humaines qui ont une perspective cosmopolitique différente. Cette vision est très nouvelle pour le monde emmuré de la ville qui est devenue un puits sans fond en besoin énergétique. Parce que la ville, ce n’est pas uniquement ce qui se trouve au cœur des métropoles, ce sont aussi ces réseaux d’infrastructures qui dévorent le paysage : les barrages hydroélectriques, les chemins de fer, les aéroports, les ports, les routes qui servent aussi de front de colonisation.

Julien Pallotta : Tu suggères que les différentes formes de résistances sont d’abord des manières différentes d’habiter ?

Cette image de l’impossibilité pour nous de penser nos différences au regard de la question urbaine m’est apparue de manière très vive lors de la visite que Davi Kopenawa et moi-même avons effectuée en Grèce. Je me suis rendu dans le « berceau de la civilisation occidentale » dans les années 1990 pour recevoir le prix de la Fondation Onassis. J’avais la possibilité d’être accompagné par quelqu’un dans ce voyage, j’ai donc proposé à Davi Kopenawa Yanomami de m’accompagner. C’était pour moi l’occasion de le mettre en contact avec le secrétaire général de l’ONU qui devait aussi être présent à cette cérémonie. Nous voulions l’alerter sur la situation en Amazonie. Dans les années 1990, on comptait déjà huit mille orpailleurs qui menaçaient les territoires Yanomami et la forêt. Aujourd’hui, il y en a vingt mille. Ils forent dans la terre, brisent les roches, creusent sans se donner aucune limite. Dans le livre La Chute du ciel, Kopenawa affuble les Blancs du sobriquet de troupeau de pécaris11. Il a établi une analogie entre la façon dont les pécaris se nourrissent et la structure antique qui se trouve sur l’Acropole à Athènes. Lorsque nous sommes arrivés au temple de Zeus, nous avons découvert des colonnes brisées sur le sol. C’est là un témoignage architectural de l’âge d’or de la culture grecque qui a ensuite été exportée dans toute l’Europe par les Romains et que l’on retrouve dans la colonisation de notre continent. Lorsqu’on se rend à Washington, dans cette ville bâtie au xviii e siècle aux États-Unis, on retrouve ces colonnes grecques. Ils ont voulu ainsi signifier qu’ils sont les héritiers d’une civilisation qui trouve là son origine.

Lire aussi sur Terrestres : Barbara Glowczewski, « Le pluriversel à l’ombre de l’universel », novembre 2018.

Davi a vu également cela dans le temple de Zeus. En quittant le site, il m’a regardé et a dit : « Maintenant je sais d’où viennent les orpailleurs qui nous envahissent et détruisent la forêt. » La ville pollue les eaux des rivières, elle pollue l’air, elle mange tout ce qu’elle rencontre, elle mange la pierre, elle mange les montagnes, elle mange les forêts, elle mange la vie. Aujourd’hui, le changement climatique montre clairement que ces agglomérations urbaines, où sont entassées plusieurs millions de personnes, ne sont pas viables.

Si vous n’apprenez pas à vos enfants à « fouler délicatement la terre », vous vous réveillerez un jour immergés dans votre propre crachat, dans vos propres déchets.

Les décennies de luttes auxquelles j’ai contribué ici au Brésil pour défendre les droits de nos peuples à vivre sur leur terre et dans leur culture sont aussi des années passées à défendre un autre comportement à l’égard de la Terre, une autre façon de l’habiter. La Terre n’est pas une marchandise, la Terre est notre mère, elle a toujours existé. Un monde sans humains a déjà existé et continuera probablement à exister dans le futur. Si vous n’apprenez pas à vos enfants à « fouler délicatement la terre12 », vous vous réveillerez un jour immergés dans votre propre crachat, dans vos propres déchets. Il n’y a pas d’image plus terrifiante que l’humanité immergée dans ses propres déchets.

« Où vont les villes ? Où vont les gens ? » Ces ruines du temple de Zeus inspirent une lecture ou une relecture de cette civilisation qui a produit cette expérience qui a échoué. Mais nous insistons pour la répéter. C’est un « répétiteur », comme l’écrit le poète Carlos Drummond de Andrade13, un « répétiteur » éternel. Dans le poème « O homem ; as viagens » [« L’homme ; les voyages »], il parle de cette tendance humaine à la répétition. Il fait une critique de l’espèce humaine, non pas d’une communauté humaine particulière, mais de l’espèce dans son intégralité. Il critique le spécisme des humains. Les humains pensent que la Terre est une chose matérielle, physique, sur laquelle nous pouvons nous reposer pour favoriser notre bien-être et la jouissance d’une vie fondée sur la marchandise. C’est pourquoi Davi Kopenawa Yanomami appelle la société du napë [Blanc] la civilisation de la marchandise. C’est sa façon de décrire ce mode de vie qui a conquis désormais le monde, de la même manière que le poète Carlos Drummond de Andrade parle de la « machination du monde ».

Photo d’ouverture : Tuíra Kayapó met en garde le directeur de la société Eletronorte lors d’une rencontre avec les peuples autochtones mobilisés contre la construction du barrage du Belo monte, Protásio Nenê, 1989.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Seringueiros est le nom donné aux ouvriers récoltant du latex d’hévéa en Amazonie. Chico Mendes est un leader syndical qui a incarné, dans les années 1980, le combat des seringueiros et la protection de la forêt amazonienne. Il a été assassiné en 1988 du fait de la menace qu’il représentait pour les grands propriétaires terriens.

- Jarbas Passarinho (1920-2016) a été président du Sénat et plusieurs fois ministre pendant la dictature militaire (1964-1985).

- L’Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária a été créé en 1970 pour mettre en place la réforme agraire. Il a notamment été accusé, pendant la dictature, de s’en prendre aux terres autochtones et de favoriser les grandes exploitations agricoles, souvent proches du pouvoir politique.

- Les unités de conservation [unidades de conservação] désignent des zones délimitées pour la protection de l’environnement qui ne comprennent pas les terres autochtones et les quilomboles qui relève d’autres administrations fédérales.

- L’Union désigne le gouvernement central de l’État fédéral brésilien, il est responsable de la gestion des affaires nationales et internationales. Il a également en charge les questions foncières telles que la gestion des terres publiques et la réforme agraire.

- L’Alliance des peuples de la forêt a émergé dans les années 1980 et a été officialisée en 1987. Ailton Krenak fait partie de ses fondateurs qui a trouvé sa plus haute expression dans la figure Chico Mendes.

- Zapatiste est le nom donné aux communautés autochtones du Chiapas qui se sont soulevées en 1994 pour défendre leur autonomie à l’égard de l’État mexicain. Le mouvement a été impulsé par l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN).

- Elisa Loncón, a été élue le 4 juillet 2021 à la présidence de l’assemblée chargée de doter le Chili d’une nouvelle Constitution. Celle-ci a été convoquée à la suite d’intenses mouvements sociaux qui traversaient le pays depuis 2019. Le jour de son élection elle a déclaré que cette nouvelle constitution « transformera le Chili en un État plurinational, interculturel, qui ne bafouera plus les droits des femmes et qui protègera la Terre Mère et les eaux ». Le 4 septembre 2022, 62 % des Chiliens voteront contre son adoption.

- Ailton Krenak fait référence ici au gouvernement de Jair Bolsonaro, président du Brésil entre 2018 et 2022. Sa campagne a notamment été soutenue par les églises évangéliques, les élites militaires et financières et la droite libérale.

- Nêgo Bispo (1959-2023) est un leader quilombola*, connu pour la défense des droits des quilombos et pour son œuvre philosophique (il est notamment à l’origine de l’idée de « contre-colonisation »).

- Le pécari est un mammifère qui vit sur le continent américain et qui ressemble à un sanglier. Comme lui, il retourne la terre pour se nourrir, entre autres choses, de racines et de tubercules.

- Cette expression fait écho aux paroles de la chanson « Alguém me avisou » (1981) de Dona Ivone Lara (1921-2018). La formule « fouler délicatement la terre » [pisar suavemente na terra] a été utilisée pour le titre du film documentaire de Marcos Colón (2022).

- « O homem ; as viagens » figure dans le recueil As Impurezas do Branco (1973). Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) est l’un des poètes brésiliens, lié au mouvement moderniste, les plus importants du xx e siècle.

L’article Résister à la colonisation de l’Amazonie et expérimenter d’autres mondes est apparu en premier sur Terrestres.

10.05.2025 à 21:22

Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil

Erika Campelo

Chaque jour, la pression mortifère des multinationales se renforce, y compris sur des espaces encore préservés. Au Brésil, le bassin amazonien et ses régions périphériques sont en proie à une déforestation massive. Place à la culture de soja, à l’élevage de bovins et aux pollutions récurrentes générées par l’extraction minière, aux dépens de la biodiversité et de la survie des communautés locales.

L’article Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (5624 mots)

Temps de lecture : 14 minutes

Ce texte constitue le dernier chapitre du livre Multinationales : une histoire du monde contemporain, dirigé par Olivier Petitjean et Ivan du Roy, sorti en février 2025 aux éditions La Découverte.

Le 5 juin 2022, aux confins de l’Amazonie brésilienne, Dom Phillips, journaliste britannique, et Bruno Pereira, anthropologue et expert brésilien des peuples autochtones, sont assassinés alors qu’ils naviguent sur la rivière Itacoaí (État d’Amazonas), un affluent indirect de l’Amazone. Les deux hommes étaient en train de documenter les abus perpétrés contre les communautés autochtones et l’environnement dans le Val do Javari, l’une des plus grandes réserves autochtones du pays, d’une superficie équivalente à celle de l’Autriche et frontalière avec le Pérou. Les organisations de défense de la liberté de la presse déplorent régulièrement les lenteurs de l’enquête de la justice brésilienne. Celle‑ci a cependant permis l’arrestation de plusieurs suspects faisant partie d’un réseau criminel plus vaste, impliqué dans des activités économiques illégales dans cet écrin de biodiversité protégé, telles que la pêche, l’extraction minière et l’abattage de bois, avec des ramifications bien au‑delà des simples acteurs locaux.

Les noms de Dom Phillips et Bruno Pereira s’ajoutent à la longue liste des défenseurs de l’environnement — représentants de communautés locales, militants écologistes, chercheurs… — assassinés au Brésil. Entre 2012 et 2021, 342 des 1 733 meurtres de défenseurs de l’environnement recensés dans le monde par l’organisation Global Witness ont eu lieu au Brésil. Ces défenseurs, qu’ils soient membres de communautés locales, militants écologistes ou simples citoyens, mènent une lutte inégale pour protéger leur terre et leurs droits face à des menaces constantes. Elizeu Berçacola Alves est l’un d’entre eux. Ancien fonctionnaire du secrétariat d’État à l’environnement dans l’État amazonien de Rondônia (frontalier avec la Bolivie), il vit sous la protection du Programme fédéral de protection des défenseurs des droits humains depuis 2016 et a réchappé à plusieurs tentatives d’assassinat. En cause, ses enquêtes sur un homme d’affaires local, Chaules Volban Pozzebon — propriétaire de plusieurs entreprises dans l’industrie du bois, de holdings de gestion d’actifs, et relié à plusieurs sociétés de transport et de construction — impliqué dans la déforestation et le commerce illégal de bois, l’accaparement de terres protégées, la corruption d’élus locaux et le recours au travail forcé. Cet entrepreneur a depuis été condamné et purge une peine de soixante‑dix ans de prison.

Ces assassinats et menaces constituent la manifestation la plus brutale de l’intense pression économique qui s’exerce sur la forêt amazonienne et les communautés qui y vivent, pour y extraire les ressources naturelles ou transformer ces espaces en terres exploitables. En arrière‑plan de ces petites et moyennes entreprises qui opèrent dans l’illégalité, ou se rendent directement coupables d’activités criminelles se dessine l’ombre du puissant secteur brésilien de l’agrobusiness, très présent sur les marchés mondiaux, et dont ces sociétés sont souvent les fournisseurs.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Viandes et soja

L’agrobusiness brésilien est l’un des principaux moteurs de la déforestation. Parmi les géants de ce secteur, on trouve la multinationale brésilienne JBS, le plus grand producteur de viande au monde, ainsi que les groupes étatsuniens Cargill et Bunge, des acteurs majeurs de la production de soja. JBS, qui porte le nom de son fondateur, José Batista Sobrinho, est créée en 1953 dans l’État de Goiás, au centre‑ouest du Brésil, avant d’installer son siège à São Paulo (la famille Batista possède 49 % des actions). Elle s’est spécialisée dans l’élevage, l’abattage et la vente de viandes bovine, porcine, ovine, de volaille ou de poisson. JBS emploie environ 250 000 personnes sur 500 sites dans plus de vingt pays, et fournit en viande de grands groupes de restauration rapide (McDonald’s, Burger King, KFC) ou des enseignes de la grande distribution (Carrefour, Lidl, Walmart). Les millions de têtes de bétail abattues par JBS chaque année nécessitent d’immenses pâturages, entrant en conflit avec la nécessité de préserver les zones protégées, notamment forestières. La multinationale est régulièrement accusée — par des enquêtes journalistiques (notamment le média indépendant Repórter Brasil) ou des rapports d’organisations non gouvernementales — de « blanchiment de bovins », une pratique consistant à acheter des milliers de bovins à des fermes illégales, participant à la déforestation, puis à « légaliser » ce bétail pour l’exporter, notamment dans l’Union européenne.

Le gouvernement (centre gauche) du président Luiz Inácio Lula da Silva se félicite d’une réduction de 31 % de la déforestation en Amazonie entre janvier et mai 2023 comparée aux années précédentes, quand le pays était encore gouverné par le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui avait largement affaibli les législations environnementales et encouragé la déforestation. La tendance est cependant tout autre pour le Cerrado, où la destruction des écosystèmes atteint des niveaux records. Contrairement à la forêt amazonienne, la zone du Cerrado n’a pas été incluse dans les territoires concernés par la directive européenne interdisant l’importation de produits issus de la déforestation. Les géants agro‑industriels y ont donc intensifié leurs activités.

Lire aussi sur Terrestres, Héloïse Prévost, « Résister au Brésil : pas d’agroécologie sans féminisme », décembre 2023.

Travail esclave

En plus de constituer une menace pour les écosystèmes, l’agriculture intensive recourt au travail forcé. Celui‑ci s’appuie le plus souvent sur une forme de servitude par la dette, plaçant des travailleurs pauvres ou migrants (y compris pour des migrations internes au Brésil) à la merci de recruteurs travaillant pour des propriétaires terriens ou des fournisseurs de grandes marques. Recrutés dans les régions périphériques du bassin amazonien, ils sont envoyés à des centaines de kilomètres de leurs villes ou villages d’origine contre la promesse d’un emploi, sont sous‑payés, travaillent dans des conditions indignes et doivent s’endetter auprès de leur employeur pour leur logement et leur nourriture, ce qui les maintient sous leur emprise. Ces pratiques sont qualifiées de « conditions analogues à l’esclavage » et sont souvent désignées au Brésil par le terme « travail esclave », quand le travailleur est soumis à des conditions dégradantes, à un travail épuisant, à la servitude pour dettes, au travail forcé ou à la restriction de sa liberté de déplacement (l’esclavage a été aboli tardivement au Brésil, par une loi de 1888). Ces pratiques se retrouvent dans l’élevage, la déforestation ou l’extraction minière en Amazonie, mais concernent aussi d’autres secteurs comme la construction ou l’industrie du textile.