Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique

10.05.2025 à 21:22

Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil

Erika Campelo

Chaque jour, la pression mortifère des multinationales se renforce, y compris sur des espaces encore préservés. Au Brésil, le bassin amazonien et ses régions périphériques sont en proie à une déforestation massive. Place à la culture de soja, à l’élevage de bovins et aux pollutions récurrentes générées par l’extraction minière, aux dépens de la biodiversité et de la survie des communautés locales.

L’article Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (5624 mots)

Temps de lecture : 14 minutes

Ce texte constitue le dernier chapitre du livre Multinationales : une histoire du monde contemporain, dirigé par Olivier Petitjean et Ivan du Roy, sorti en février 2025 aux éditions La Découverte.

Le 5 juin 2022, aux confins de l’Amazonie brésilienne, Dom Phillips, journaliste britannique, et Bruno Pereira, anthropologue et expert brésilien des peuples autochtones, sont assassinés alors qu’ils naviguent sur la rivière Itacoaí (État d’Amazonas), un affluent indirect de l’Amazone. Les deux hommes étaient en train de documenter les abus perpétrés contre les communautés autochtones et l’environnement dans le Val do Javari, l’une des plus grandes réserves autochtones du pays, d’une superficie équivalente à celle de l’Autriche et frontalière avec le Pérou. Les organisations de défense de la liberté de la presse déplorent régulièrement les lenteurs de l’enquête de la justice brésilienne. Celle‑ci a cependant permis l’arrestation de plusieurs suspects faisant partie d’un réseau criminel plus vaste, impliqué dans des activités économiques illégales dans cet écrin de biodiversité protégé, telles que la pêche, l’extraction minière et l’abattage de bois, avec des ramifications bien au‑delà des simples acteurs locaux.

Les noms de Dom Phillips et Bruno Pereira s’ajoutent à la longue liste des défenseurs de l’environnement — représentants de communautés locales, militants écologistes, chercheurs… — assassinés au Brésil. Entre 2012 et 2021, 342 des 1 733 meurtres de défenseurs de l’environnement recensés dans le monde par l’organisation Global Witness ont eu lieu au Brésil. Ces défenseurs, qu’ils soient membres de communautés locales, militants écologistes ou simples citoyens, mènent une lutte inégale pour protéger leur terre et leurs droits face à des menaces constantes. Elizeu Berçacola Alves est l’un d’entre eux. Ancien fonctionnaire du secrétariat d’État à l’environnement dans l’État amazonien de Rondônia (frontalier avec la Bolivie), il vit sous la protection du Programme fédéral de protection des défenseurs des droits humains depuis 2016 et a réchappé à plusieurs tentatives d’assassinat. En cause, ses enquêtes sur un homme d’affaires local, Chaules Volban Pozzebon — propriétaire de plusieurs entreprises dans l’industrie du bois, de holdings de gestion d’actifs, et relié à plusieurs sociétés de transport et de construction — impliqué dans la déforestation et le commerce illégal de bois, l’accaparement de terres protégées, la corruption d’élus locaux et le recours au travail forcé. Cet entrepreneur a depuis été condamné et purge une peine de soixante‑dix ans de prison.

Ces assassinats et menaces constituent la manifestation la plus brutale de l’intense pression économique qui s’exerce sur la forêt amazonienne et les communautés qui y vivent, pour y extraire les ressources naturelles ou transformer ces espaces en terres exploitables. En arrière‑plan de ces petites et moyennes entreprises qui opèrent dans l’illégalité, ou se rendent directement coupables d’activités criminelles se dessine l’ombre du puissant secteur brésilien de l’agrobusiness, très présent sur les marchés mondiaux, et dont ces sociétés sont souvent les fournisseurs.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Viandes et soja

L’agrobusiness brésilien est l’un des principaux moteurs de la déforestation. Parmi les géants de ce secteur, on trouve la multinationale brésilienne JBS, le plus grand producteur de viande au monde, ainsi que les groupes étatsuniens Cargill et Bunge, des acteurs majeurs de la production de soja. JBS, qui porte le nom de son fondateur, José Batista Sobrinho, est créée en 1953 dans l’État de Goiás, au centre‑ouest du Brésil, avant d’installer son siège à São Paulo (la famille Batista possède 49 % des actions). Elle s’est spécialisée dans l’élevage, l’abattage et la vente de viandes bovine, porcine, ovine, de volaille ou de poisson. JBS emploie environ 250 000 personnes sur 500 sites dans plus de vingt pays, et fournit en viande de grands groupes de restauration rapide (McDonald’s, Burger King, KFC) ou des enseignes de la grande distribution (Carrefour, Lidl, Walmart). Les millions de têtes de bétail abattues par JBS chaque année nécessitent d’immenses pâturages, entrant en conflit avec la nécessité de préserver les zones protégées, notamment forestières. La multinationale est régulièrement accusée — par des enquêtes journalistiques (notamment le média indépendant Repórter Brasil) ou des rapports d’organisations non gouvernementales — de « blanchiment de bovins », une pratique consistant à acheter des milliers de bovins à des fermes illégales, participant à la déforestation, puis à « légaliser » ce bétail pour l’exporter, notamment dans l’Union européenne.

Le gouvernement (centre gauche) du président Luiz Inácio Lula da Silva se félicite d’une réduction de 31 % de la déforestation en Amazonie entre janvier et mai 2023 comparée aux années précédentes, quand le pays était encore gouverné par le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui avait largement affaibli les législations environnementales et encouragé la déforestation. La tendance est cependant tout autre pour le Cerrado, où la destruction des écosystèmes atteint des niveaux records. Contrairement à la forêt amazonienne, la zone du Cerrado n’a pas été incluse dans les territoires concernés par la directive européenne interdisant l’importation de produits issus de la déforestation. Les géants agro‑industriels y ont donc intensifié leurs activités.

Lire aussi sur Terrestres, Héloïse Prévost, « Résister au Brésil : pas d’agroécologie sans féminisme », décembre 2023.

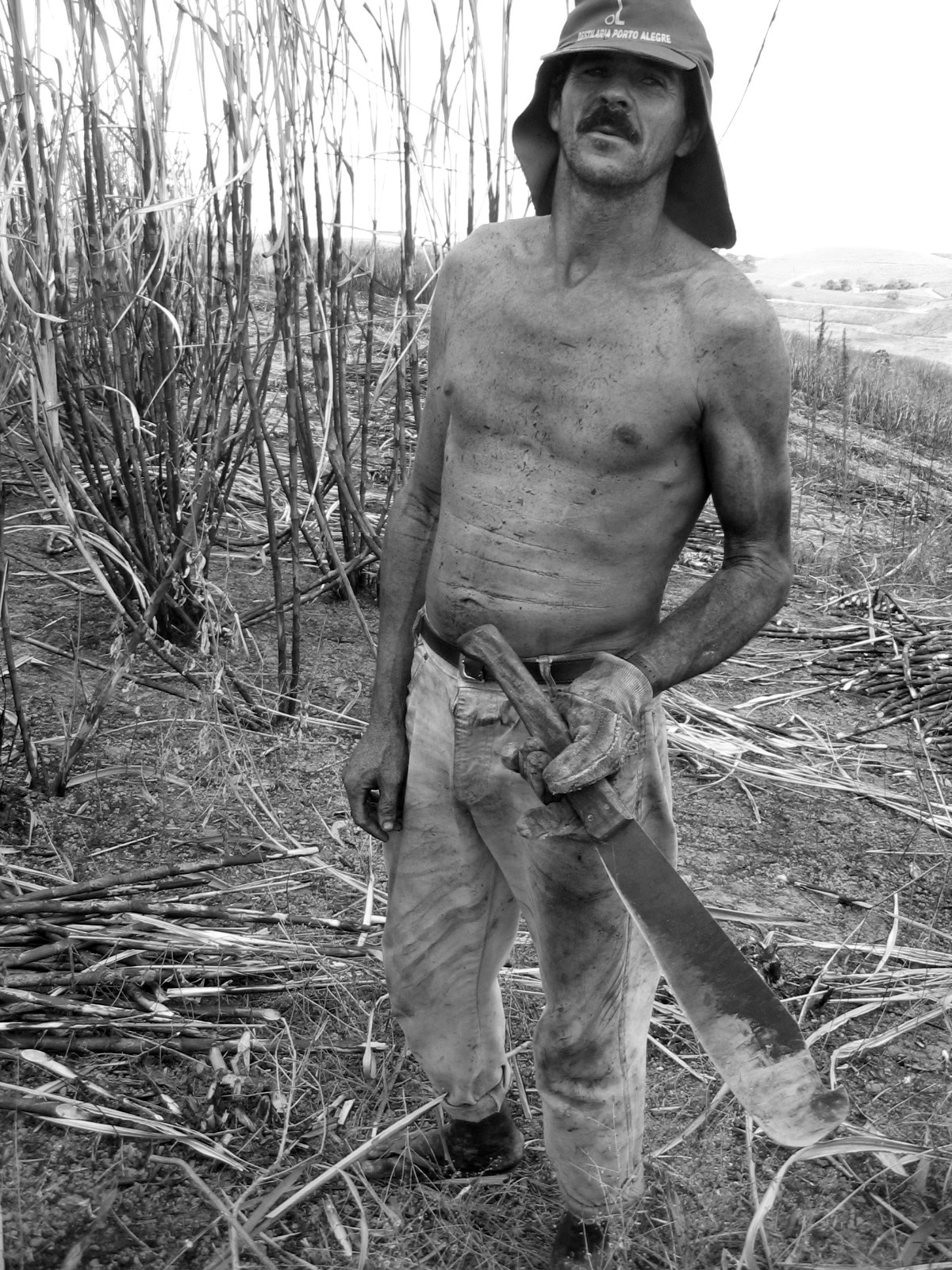

Travail esclave

En plus de constituer une menace pour les écosystèmes, l’agriculture intensive recourt au travail forcé. Celui‑ci s’appuie le plus souvent sur une forme de servitude par la dette, plaçant des travailleurs pauvres ou migrants (y compris pour des migrations internes au Brésil) à la merci de recruteurs travaillant pour des propriétaires terriens ou des fournisseurs de grandes marques. Recrutés dans les régions périphériques du bassin amazonien, ils sont envoyés à des centaines de kilomètres de leurs villes ou villages d’origine contre la promesse d’un emploi, sont sous‑payés, travaillent dans des conditions indignes et doivent s’endetter auprès de leur employeur pour leur logement et leur nourriture, ce qui les maintient sous leur emprise. Ces pratiques sont qualifiées de « conditions analogues à l’esclavage » et sont souvent désignées au Brésil par le terme « travail esclave », quand le travailleur est soumis à des conditions dégradantes, à un travail épuisant, à la servitude pour dettes, au travail forcé ou à la restriction de sa liberté de déplacement (l’esclavage a été aboli tardivement au Brésil, par une loi de 1888). Ces pratiques se retrouvent dans l’élevage, la déforestation ou l’extraction minière en Amazonie, mais concernent aussi d’autres secteurs comme la construction ou l’industrie du textile.

De même, le soja brésilien exporté vers l’Asie ou l’Europe — où il sert essentiellement à l’alimentation animale dans les élevages intensifs — constitue l’une des causes majeures de déforestation et d’appauvrissement des communautés locales. Cargill et Bunge, qui figurent parmi les géants mondiaux du négoce de matières premières, en particulier alimentaires, sont des acteurs incontournables de la culture et de l’exportation du soja brésilien. Bunge joue ainsi un rôle majeur dans la destruction du Cerrado, selon une étude menée par la fondation environnementale Mighty Earth (basée à Washington) publiée en juin 2023. Le Cerrado est une vaste savane tropicale, en périphérie de la forêt amazonienne, qui couvre près de 20 % du territoire brésilien. Reconnu comme l’un des écosystèmes les plus riches en biodiversité au monde, il abrite des milliers d’espèces végétales et animales, dont beaucoup sont endémiques. Le Cerrado contribue de manière cruciale à l’équilibre écologique continental, notamment en régulant le cycle de l’eau, et en stockant du carbone pour atténuer le changement climatique. Selon Mighty Earth, les fournisseurs de Bunge ont causé la déforestation de dizaines de milliers d’hectares dans la région de Matopiba, au centre du Brésil, entre 2021 et 2023, malgré l’engagement « zéro déforestation » de la multinationale de négoce.

Pour lutter contre ce fléau, le Brésil a mis en place en 2003 la « lista suja » (liste noire), un registre public des employeurs reconnus coupables de travail esclave destiné aux entreprises qui s’approvisionnent en soja, sucre ou café et qui veulent éviter des fournisseurs recourant au travail esclave. La constitutionnalité de cette liste a été confirmée par la Cour suprême en 2020 malgré les tentatives de suppression par les lobbyistes de l’agrobusiness et de l’immobilier. L’inclusion d’une entreprise ou d’une marque sur cette liste peut entraîner la suspension de financements publics et de contrats commerciaux. « L’esclavage moderne persiste parce qu’il y a une logique économique derrière : générer plus de profit avec le moindre coût possible, sans aucun respect pour la dignité humaine », estime Leonardo Sakamoto, journaliste brésilien et activiste engagé dans la lutte contre le travail esclave, fondateur du média indépendant Repórter Brasil. Plusieurs grandes multinationales ont été accusées d’implication directe ou indirecte dans des pratiques de travail esclave : la découverte d’ateliers clandestins dans l’État de São Paulo qui confectionnait des vêtements pour Zara (groupe Inditex) fait scandale en 2011. En 2019 et 2020, des ranchs où est pratiqué le travail forcé vendent leur bétail à JBS. Des révélations régulières concernent des usines de bioéthanol ou de sucre (approvisionnant notamment la coopérative agricole française Tereos et sa marque Beghin‑Say).

Pollution minière

L’exploitation minière représente un autre vecteur de destruction en Amazonie, et dans d’autres régions du pays, comme l’État du Minas Gerais. Des multinationales telles que Vale et Anglo American dominent ce secteur, extrayant principalement du fer, de l’or et du cuivre. Les projets miniers nécessitent souvent la construction de barrages, de routes et d’infrastructures qui fragmentent l’habitat naturel et perturbent les modes de vie des communautés locales.

Vale est fondée au Brésil en 1942 sous le nom de Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) par le régime de Getúlio Vargas pour exploiter les mines de fer d’Itabira (Minas Gerais). Elle devient ensuite l’une des plus grandes entreprises minières au monde et le premier producteur de minerai de fer ou de nickel. Elle est privatisée en 1997 puis simplifie son nom en 2009, pour « Vale ». Basée à Rio de Janeiro, la société opère dans quatorze États brésiliens et sur les cinq continents, et possède neuf terminaux portuaires. En 2006, elle acquiert le canadien Inco, plus grand producteur mondial de nickel. Derrière ce succès économique, ses pratiques environnementales et sociales sont très critiquées. Vale a été nommée « pire entreprise du monde » en 2012 par les ONG Greenpeace et Déclaration de Berne (Public Eye aujourd’hui).

La compagnie minière est tristement célèbre au Brésil pour deux catastrophes industrielles dans l’État du Minas Gerais, en 2015 puis en 2019, dans une zone où Vale possède de multiples concessions minières. À Mariana, la rupture d’un barrage minier du groupe Samarco (détenu par Vale avec le groupe australien BHP Billiton) provoque la mort de dix‑neuf personnes et le déversement de boues toxiques sur plusieurs centaines de kilomètres en aval, dans la rivière Rio Doce, celle‑là même qui a donné son nom à la multinationale. Trois ans plus tard, à Brumadinho, l’effondrement des bassins de rétention de boues toxiques cause la mort de plus de 300 personnes et une dévastation environnementale massive en aval sur plus de 500 km jusqu’à l’océan Atlantique. En mars 2024, le leader autochtone Merong Kamakã Mongoió est retrouvé mort à Brumadinho. Il aurait été victime de persécutions de la part de policiers militaires et de gardes de sécurité au service de la multinationale, selon des témoignages d’amis et de membres de sa famille. Bien que ces désastres écologiques et humains soient survenus en dehors de l’Amazonie, ils illustrent les risques que posent toujours les activités minières à grande échelle, tant pour l’environnement que pour les populations humaines. D’autant que Vale et d’autres compagnies possèdent plusieurs vastes concessions minières en Amazonie. Barcarena, un district industriel à proximité de Belém, en Amazonie brésilienne, abrite ainsi des installations industrielles telles que la plus grande fonderie d’aluminium au monde, opérée par Hydro Alunorte (filiale de la norvégienne Norsk Hydro), et une usine de kaolin appartenant à l’entreprise française Imerys. Ces installations provoquent des pollutions répétées depuis deux décennies, menaçant la santé des habitants, polluant les rivières et les nappes phréatiques, et altérant les écosystèmes locaux. En deux décennies, au moins vingt‑six accidents industriels et fuites de polluants ont été recensés, principalement liés aux bassins de décantation, contaminant les eaux locales, et rendant la pêche et l’accès à l’eau potable difficiles, voire impossibles.

Norsk Hydro, avec sa fonderie d’aluminium Hydro Alunorte, est une source majeure de pollution. Les « boues rouges » issues de la transformation de bauxite en alumine contiennent des métaux lourds. En février 2018, après des pluies intenses, l’entreprise est accusée de déverser illégalement des effluents contaminés dans la forêt et les rivières. Les conséquences sont graves : acidification des eaux, mortalité des poissons, et risques sanitaires pour les habitants. Les actions juridiques menées par l’autorité fédérale contre les multinationales sont compliquées par un manque de moyens, les enquêtes en cas d’accidents ne sont pas systématiques. Les communautés affectées, principalement les quilombolas (descendants d’esclaves) et les caboclos (métis d’Amérindiens et d’Européens), résistent aux pressions pour quitter leurs terres. Elles revendiquent le droit de rester et demandent la dépollution des eaux et une compensation juste pour les dommages subis. En réponse, l’État du Pará envisage de les délocaliser pour « les protéger des pollutions chroniques », ce qui permettrait d’étendre la zone industrielle de ces deux multinationales. Ce projet de délocalisations forcées s’accompagne de menaces et d’intimidations, exacerbant les tensions locales.

« De la multitude de matières premières qui transitent par leur territoire, les habitants n’en supportent que les retombées négatives », constate au moment de ces pollutions Marcel Hazeu, professeur en sciences environnementales à l’université fédérale du Pará, dans un reportage réalisé par le média Basta !. En plus de supporter les destructions de leur environnement et les pollutions générées par les activités agricoles ou minières, les communautés locales ne bénéficient que très rarement des infrastructures mises en place pour les multinationales (réseau d’électricité, accès à l’eau courante…). Et ne profitent pas forcément des emplois directs ou indirects créés. Les 100 000 employés de JBS au Brésil, qui travaillent dans les abattoirs ou les usines de transformation, perçoivent un salaire moyen de 1 700 Réais (environ 300 euros), très légèrement au‑dessus du salaire minimum, qui demeure très faible au regard du coût de la vie. Dans onze des douze municipalités brésiliennes où JBS possède d’importants sites de production, une recherche menée par l’anthropologue Raísa Pina (université de Brasilia) montre que la pauvreté a progressé de 50 %. La chercheuse précise que son étude ne démontre pas une causalité directe entre les implantations de JBS et l’augmentation de la pauvreté mais met en lumière le paradoxe d’une « nation qui abrite la plus grande entreprise agroalimentaire au monde, avec un slogan “ nourrir le monde ”, tout en connaissant une augmentation de la faim ».

De l’Amazonie à Brasilia

Cette pression physique continue sur l’Amazonie et les communautés qui y vivent se double d’un important lobbying à Brasilia, au parlement fédéral, pour affaiblir ou entraver la moindre politique de protection de l’environnement ou de sanctuarisation de territoires au profit des populations autochtones. Des coalitions ad hoc rassemblant des députés ou des sénateurs de plusieurs partis y défendent spécifiquement les intérêts des groupes agro‑industriels et des grands propriétaires terriens. Ainsi, le FPA (Front parlementaire pour l’agriculture) rassemble en 2024 environ 300 députés (sur 513), issus des partis centristes, de droite libérale, conservateurs ou de droite extrême — également appelé la bancada ruralista (le banc rural) à l’Assemblée nationale — et une cinquantaine de sénateurs (sur 81). Les députés membres du FPA entretiennent un lien privilégié avec un think tank, l’Instituto Pensar Agro (IPA). Celui‑ci ébauche des projets d’amendements et des rapports à destination de ces députés lors de projets de loi, comme celui réautorisant plusieurs pesticides ou celui sur l’exploitation minière des terres indigènes. Or l’IPA est financé par les organisations professionnelles de l’agrobusiness, qui regroupent producteurs, entreprises et géants des secteurs agro‑industriels, comme JBS, Cargill, Bunge, Nestlé, ou de la chimie, tels BASF et Bayer.

Lors du mandat du président Jair Bolsonaro (2019‑2023), les députés du FPA ont tenu pas moins de 160 rencontres officielles avec les délégués de l’IPA et des représentants du ministère de l’Agriculture, dont vingt réunions en présence de la ministre Tereza Cristina, elle‑même porte‑voix des intérêts agro‑industriels quand elle était députée. Cet intense lobbying a été documenté par l’Observatoire de l’agrobusiness au Brésil (De Olho nos Ruralistas), un média indépendant. À ces réunions s’ajoutent les rendez‑vous bilatéraux entre multinationales et membres du gouvernement. Syngenta, multinationale suisse désormais propriété de ChemChina, se distingue avec quatre‑vingt‑une réunions avec le ministère de l’Agriculture, suivie de JBS avec soixante‑quinze rencontres, puis Bayer, leader du marché brésilien des pesticides, avec soixante entrevues. Bayer a également tenu seize réunions en dehors des registres officiels, incluant une audience directe avec le président Bolsonaro et la participation de la ministre Tereza Cristina à une vidéo institutionnelle de la multinationale.

Pendant la présidence Bolsonaro, les députés membres de la bancada ruralista ont joué un rôle majeur dans le démantèlement des lois protégéant l’environnement. Le code forestier de 2012 a ainsi été modifié sous la pression des lobbyistes de l’agrobusiness pour faciliter la déforestation légale au profit de l’expansion des cultures de soja et des pâturages pour le bétail. La bancada ruralista a également soumis des projets de loi comme celui visant à reclasser des zones protégées en « zones d’occupation anthropique » en vue de les ouvrir à l’exploitation agricole, ou permettre l’extraction minière et la construction de barrages hydroélectriques au sein des territoires sanctuarisés pour les populations autochtones. La corruption et les soupçons d’implication dans des activités économiques criminelles, constatées au cœur de l’Amazonie, remontent aussi au plus haut niveau du pouvoir brésilien. Le ministre de l’Environnement du gouvernement Bolsonaro, Ricardo Salles, a dû démissionner de son poste en 2021 alors qu’il est ciblé par deux enquêtes de la Cour suprême fédérale pour commerce illégal de bois et… violation de la législation environnementale dans des espaces protégés. Ces enquêtes ne l’ont pas empêché d’être réélu député fédéral en 2023.

Lire aussi sur Terrestres, Oiara Bonilla, « La vitalité des possibles face à l’extrême droite au Brésil », novembre 2018.

Le réseau d’influence tissé par la FPA et l’IPA met en lumière comment les intérêts économiques des multinationales pèsent lourdement sur les décisions politiques au Brésil, au détriment des régulations environnementales et des droits des peuples autochtones et communautés locales. Le cas brésilien illustre l’énorme pression économique qu’exercent de nombreux acteurs économiques, en premier lieu les multinationales de l’agroalimentaire et de l’extraction minière, sur de vastes zones naturelles comme l’Amazonie et le Cerrado. Les diverses formes que prend cette pression — des menaces qui pèsent sur les défenseurs de l’environnement et les communautés locales jusqu’à la déforestation massive, en passant par les pollutions industrielles, des conditions de travail indignes, ou la destruction de précieuses zones de biodiversité — se manifestent bien au‑delà du Brésil, que ce soit dans d’autres États amazoniens d’Amérique du Sud, dans les forêts tropicales d’Afrique équatoriale ou d’Asie du Sud‑Est, dans le vaste territoire canadien ou les steppes de Sibérie, et parfois même au nom de la transition écologique. Mettre en place et faire respecter de véritables politiques de préservation et de lutte contre le réchauffement climatique, quitte à contraindre l’appétit des multinationales, constitue l’un des défis majeurs du nouveau siècle.

Pour aller plus loin

Pour mieux comprendre le fonctionnement politique brésilien, l’Observatoire de la démocratie brésilienne propose un glossaire du vocabulaire politique brésilien.

Campelo Erika et du Roy Ivan, « Polluées, menacées, déplacées : ces communautés amazoniennes aux prises avec des multinationales européennes », Basta !, 25 septembre 2018.

De Olho nos Ruralistas, « Os Financiadores da Boiada: como as multinacionais do agronegócio sustentam a bancada ruralista e patrocinam o desmonte socioambiental », Rapport, juillet 2022

Mighty Earth, « Monitoring deforestation in Brazilian supply chains », Rapport, mars 2024.

Pina Raísa, « Alimentando a desigualdade : os custos ocultos do monopólio industrial da carne », Rapport, avril 2024.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article Mines, bétail, soja : comment les multinationales saignent le Brésil est apparu en premier sur Terrestres.

16.04.2025 à 10:08

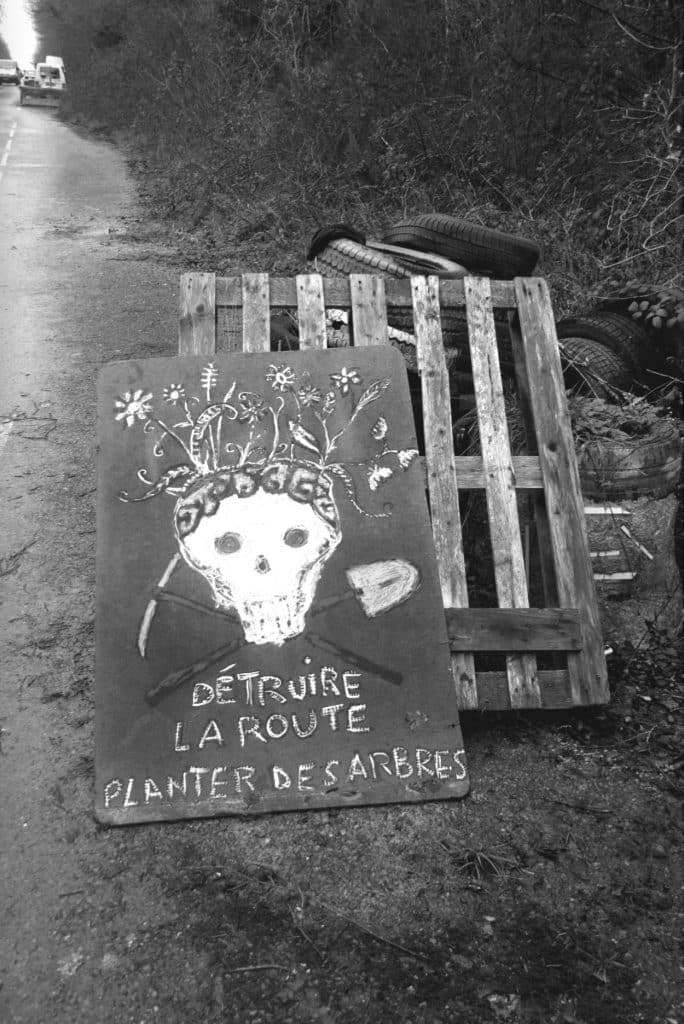

Fragments de zad : récits croisés de Notre-Dame-des-Landes

Collectif les Navettes

“Dans quoi me suis-je embarqué·e ?”, s’est-on demandé la première fois qu’on y est allé. Et puis on n’a cessé d’y revenir, on y a même habité. Et quand on était loin, on brûlait d’y aller. De l’initiation politique à la violence des expulsions en passant par les chantiers ou les fêtes, extraits d'un récit à huit voix sur la zad de Notre-Dame-des-Landes, aussi captivant que beau.

L’article Fragments de zad : récits croisés de Notre-Dame-des-Landes est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (10944 mots)

Temps de lecture : 27 minutes

Ces textes sont extraits d’un livre écrit à huit et paru en 2022 sous le titre « Fragments de zad. Récits croisés d’allers et retours à Notre-Dame-des-Landes (2011-2018)1 ». L’ouvrage est signé du Collectif les Navettes, en référence aux navettes aller et retour entre la zad et le dehors de ses auteurices, qui ont été régulièrement à Notre-Dame-des-Landes ou y ont habité.

Les histoires qui suivent s’étendent sur huit années et racontent la zad depuis la première arrivée sur place de chacun·e jusqu’aux expulsions de 2018. Véritable archive décalée de l’occupation depuis le point de vue de celleux qui passent, les récits situés (et féministes) qui la composent racontent la zone comme un lieu de transformations, de vies qui bifurquent, d’apprentissages mais aussi de manques. Alors que des zads ne cessent d’ouvrir des brèches et des luttes, faisant face à une répression toujours plus dure, nous partageons ces histoires parfois trébuchantes, pour nourrir les récits de ce qui s’y trame et se donner la force de continuer.

Les mêmes questions nous étaient posées chaque fois que nous revenions de la zad de Notre-Dame-des-Landes : « Et ça ressemble exactement à quoi ? », « N’importe qui peut vraiment débarquer sans prévenir ? », « Mais qu’est-ce que vous avez bien pu faire de vos journées ? » Nous n’avons pas cherché à simplifier les réponses à ces questions. Ce récit n’est ni une zad-mode d’emploi, ni un voyage enchanté en terre promise. Dans ce texte, nos personnages trébuchent, glissent, planent, résistent, se laissent aspirer, happer – jusqu’à faire corps, pour certain·es d’entre nous, avec la zone.

Nous n’habitons pas ou plus à la zad aujourd’hui, et pourtant cet espace n’a cessé de nous absorber. Rendre compte de ces mouvements entre l’intérieur et l’extérieur de la zone, c’est montrer que la zad dont il est question ici (entre 2011 et 2018) n’était pas un espace clos : à travers les nombreuses « navettes » qui y circulaient, et dont nous n’étions qu’une infime partie, la zad produisait des effets qui ne s’arrêtaient pas brutalement une fois passé le bourg de Notre-Dame-des-Landes.

C’est peut-être cela que signifie l’énigmatique formule « zad partout ».

On aurait pu raconter cette histoire selon les codes habituels des sciences sociales, puisque c’est autour de la pratique des sciences sociales que nous nous sommes rencontré·es. Mais la zad nous a métamorphosé·es et cette expérience nous a intimé de changer de méthode et de format.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

ARRIVER

Facette n°2

Arriver sans se perdre.

Arriver à poser son sac à dos au sec.

Arriver à se donner une contenance avec sa mine toute fraîche.

Arriver à surmonter l’épreuve cinglante de ne rien comprendre.

Arriver à saisir (sans se décourager) qu’on n’est en fait pas du tout arrivé et que la zone de la zone, où on pensait enfin se poser, est un cran plus loin ou plus bas.

Arriver à revenir, arriver à rester, à repasser sans rester, c’est encore d’autres étapes.

Il y a quelque chose d’élastique ou de tout simplement adhésif dans cette zone.

On n’en finit pas d’arriver, parce que la zone a mille facettes. C’est irritant, absurde ou merveilleux, selon son humeur, sa plus ou moins connaissance des lieux, son histoire militante, ses contraintes hors zone.

Dans tous les cas, arriver, c’est plonger dans le lagenn2.

Voyage en terre inconnue – Audrey, vendredi 29 mars 2013

Je pars un vendredi matin en covoiturage pour Nantes. Nous sommes cinq personnes entassées dans une petite voiture. Je n’aurais pas dû dire où je vais passer mon week-end : le conducteur me sermonne sur les nombreux emplois que générerait selon lui la construction de l’aéroport. Je bafouille que j’y vais justement pour me faire une idée par moi-même de ce qui s’y passe. Et c’est vrai que je ne connais pas grand-chose de la zad et de son univers, ni d’ailleurs d’aucun milieu militant. À 29 ans, ma récente reprise d’études en master de socio me pousse à m’interroger de façon plus globale qu’avant sur le monde qui m’entoure, sur mon pouvoir d’agir dans la société dans laquelle je vis, sur les rapports de pouvoir et la politique. Ma réflexion et mon engagement sont en pleine construction.

Je vais rejoindre un ami de longue date, Tom, qui vit sur la zone depuis quelques mois. Il est clair que je ne me serais jamais aventurée toute seule dans cet endroit, dont je ne connais que l’aspect « lutte environnementale », si je n’avais pas connu quelqu’un sur place. Le fait que Tom habite ici éveille ma curiosité et me rend l’idée de venir plus accessible. C’est l’occasion d’aller rendre visite à mon pote, de me la jouer révolutionnaire du dimanche, et de confronter un peu mes idéaux à la réalité.

La réalité, là maintenant, c’est qu’il fait gris, froid, et qu’il pleut. Super. Et dire que j’ai une copine qui vit à Nantes, dans une vraie maison chauffée où je pourrais passer le week-end bien confortablement. Dans quoi je me suis embarquée ?

Descendue du car au village de La Paquelais, je remonte une route toute défoncée. Sous le ciel hivernal, les barricades en matériaux de récupe, les inscriptions sur le bitume, les tours de garde font une synthèse étrange entre une zone de guerre et le village des enfants perdus de Peter Pan. Aucune voiture. Je croise juste une fille, à pied, vêtue d’un imperméable et de bottes en caoutchouc. Je lui dis bonjour, elle me répond « salut ».

Je retrouve Tom qui m’amène dans le lieu où il vit, les Cent Noms. Dans le champ, je découvre une yourte, et un cabanon en planches attenant, dans lequel je pose mon sac. Derrière, une cuisine/salle à manger ouverte sur l’extérieur, construite en bois et matériaux récupérés. Il y a une grande table et des bancs, des décorations hétéroclites, telles que des affiches Wanted avec les portraits de François Hollande ou Jean-Marc Ayrault. Sur une façade en plexiglas est affiché un planning de tâches à accomplir avec des noms. Un peu plus loin dans le champ, il y a une sorte de petit poêle bricolé avec une bouteille de gaz vide et qui sert de cuisinière (j’apprendrai plus tard que ça s’appelle un rocket-stove). Il est protégé de la pluie par un auvent. Tom me dit que c’est hyper pratique parce que ça consomme très peu de bois. À un autre endroit du champ se trouve le « bloc sanitaire », en bois et panneaux d’OSB (des lamelles de bois liées par de la résine), composé de deux cabines de toilettes sèches fermant par un rideau ou une porte battante en bois (c’est la première fois que je vois des toilettes sèches), et d’une petite salle de douche, reliée à un tuyau d’eau (froide, évidemment). À l’extérieur, il y a un lavabo (non relié à un réseau d’eau), mais en cette période de fin d’hiver, il faut casser la glace le matin dans un seau d’eau pour se laver le visage… Ça ne me fait pas rêver. Le champ comprend aussi des parties aménagées en potager, avec plusieurs tunnels.

Avant toute chose, nous allons au Sabot pour me chercher une paire de bottes. Là-bas, il y a un freeshop.

– Si on trouve pas ta taille ici, on ira en chercher à celui de la Chateigne, me dit Tom.

Finalement, je trouve chaussures à mon pied. On m’explique que la cabane du Sabot existait déjà avant l’installation des Cent Noms : elle a été construite et occupée par des personnes qui étaient impliquées dans la lutte contre l’aéroport avant 2012. C’est un lieu emblématique de la zone car c’est l’un des premiers potagers collectifs et squattés : le jour de l’« ouverture », en mai 2011, fut l’occasion d’une manif-défrichage organisée conjointement par des habitant·es de la zone et le réseau Reclaim the Fields. C’est un réseau né dans les années 1990 au Royaume-Uni qui réunit des paysan·nes en devenir et des sans-terre qui militent pour la réappropriation de la production alimentaire – en français on dit Ramène Ta Fourche. Après la destruction des cultures et des installations à l’automne 2012, la plupart de ses occupant·es sont parti·es, traumatisé·es par l’intervention policière.

La réalité, là maintenant, c’est qu’il fait gris, froid, et qu’il pleut. Super. Et dire que j’ai une copine qui vit à Nantes, dans une vraie maison chauffée où je pourrais passer le week-end bien confortablement. Dans quoi je me suis embarquée ?

Nous retournons ensuite aux Cent Noms, où je sors le gâteau aux noix que j’ai apporté. Je m’étais un peu questionnée avant de venir sur le genre de choses que je pouvais apporter pour ne pas venir les mains vides et, pensant naïvement que les zadistes étaient forcément des écolos, j’avais fait un gâteau avec tous les produits bio que j’avais chez moi. Les quelques mecs qui sont là l’engloutissent sans demander la liste des ingrédients. Ça discute. Il est question de récupérer des semences et des poules à une association locale. Ils préparent aussi la manifestation qui aura lieu dans deux semaines : Sème ta zad. Ce sera une manif un peu particulière : les habitant·es appellent à venir cultiver les terres de la zone collectivement, en proposant de participer à divers chantiers agricoles3.

En fait, je ne comprends pas grand-chose à ce qu’ils racontent. J’ai l’impression qu’ils parlent une langue étrangère, et je n’ose pas les interrompre pour leur demander de traduire. Je me sens un peu mal à l’aise, une sorte d’intruse un peu potiche, au milieu de ce groupe qui se connaît bien et vit un quotidien commun, très éloigné du mien et dont je ne possède pas les codes.

Pendant ce temps, nous voyons par moment des hélicoptères survoler la zone. Cela n’a pas du tout l’air de perturber les habitant·es.

Pour dormir le soir, il y a le choix entre le Sabot et la yourte qui, à mes yeux, comporte l’avantage – non négligeable – d’être chauffée par un petit poêle, ce qui me tente pas mal. On est six ou sept à y dormir en rond. En fait, la yourte n’est pas si confortable, il n’y a que des couvertures au sol mais pas de matelas donc j’ai mal au dos et, s’il y fait très chaud lorsque nous nous endormons, il fait très froid quelques heures plus tard. Il me faut une force surhumaine pour m’extirper de mon duvet et chausser des bottes pour aller pisser au milieu de la nuit.

CHANTIER

La cabane féministe : la force de frappe – Sélène, mardi 28 mai 2013

Arrivées sur le chantier, Bass et moi, on cherche des yeux celle qui nous paraît « diriger » les opérations – en silence : demander qui est la « boss » du moment, ça nous aurait semblé comme prononcer une insanité politique. Notre investigation ne dure pas longtemps : on voit bien qu’il y a des meufs qui savent où sont les outils, comment les faire marcher et quoi faire exactement avec, à ce moment précis de l’avancement des travaux. Et la personne qui semble la plus informée de l’après-midi, c’est Béatrice – celle qui a fait l’annonce sur le fonctionnement du repas et la passation de consignes. Elle propose à Bass et moi de faire un banc ou une table. Elle nous montre le matériel dont on aura besoin pour construire ces meubles.

Manon nous propose une visite des lieux. Le chantier a commencé il y a une semaine, nous dit-elle, et il y a eu « dix jours de prépa ». Prépa ? Préparation du chantier : recherche du matériel, mise en place des toilettes sèches, de la cuisine extérieure au Gourbi, formation à l’usage des instruments. Les toilettes sèches ont été le premier gros chantier lancé, avec un bétonnage du sol. Manon nous y conduit pour qu’on admire le résultat. Une meuf avec une petite caméra et un micro nous demande si ça nous dérange pas qu’elle nous suive : elle veut faire une vidéo pour un site féministe (elle ne filmera que nos pieds). On accepte. Je suis heureuse de voir que la vidéaste n’est pas éjectée du site, qu’elle est bien accueillie. J’ai vu des personnes se faire insulter pour avoir pris des photos, même sans personne dessus.

Manon nous montre ensuite les fondations de la cabane : des poteaux de bois brûlés pour que cela ne pourrisse pas.

– Les meufs qui ont fait les plans ne sont pas là sur le chantier, nous explique-t-elle. Mais on est en contact avec elles à distance.

Elles ont fait les plans en fonction du matériel disponible. Les fondations et le sol sont faits de palettes rembourrées de terre-paille, le mur nord va bientôt être posé. La mezzanine est en cours de fabrication. Reste le mur sud à faire.

Tout semble très bien organisé. Il y a même les plans de la future cabane, scotchés sur une porte vitrée.

Manon clôt la visite en nous montrant les étagères où sont entreposés les outils, sous des bâches qui délimitent un espace d’une trentaine de mètres carrés, avec des bancs et des chaises à l’abri. Avec la pluie qu’il peut tomber ici, c’est nécessaire d’avoir un endroit sec.

Des bruits courent que toute la zad sera détruite en juillet et qu’il y aura une nouvelle vague d’expulsions. Mon diaphragme se contracte de rage : j’ai été harponnée par cette lutte.

Manon nous prévient qu’il y a une petite démotivation, en ce moment dans le chantier : il y a des bruits qui courent que toute la zad sera détruite en juillet et qu’il y aura une nouvelle vague d’expulsions. Je suis affectée par cette nouvelle, j’avais le sentiment que la partie était gagnée pour un an de plus.

Froissement intérieur. Mon diaphragme se contracte de rage : j’ai été harponnée par cette lutte.

– De toute manière, la zad est IM-PRE-NABLE : aussitôt détruite, aussitôt reconstruite, m’empressai-je d’ajouter.

À la mine prudente de mes interlocutrices, je vois bien que cette parole bravache est un peu ridicule, mais ça m’est venu sans réfléchir : cette petite phrase, je l’ai martelée tant de fois comme une formule magique auprès de personnes dubitatives (hors zad) que c’est devenu un leitmotiv – une croyance non-négociable.

Deux Italiennes font un mélange terre-paille. Des meufs expérimentées coupent du bois à la scie radiale, d’autres plantent des clous sur des planches destinées à faire une cabine de douche. D’autres encore rentrent d’une opération récupe avec des étagères, dépitées de n’avoir trouvé rien d’autre en guise de matériel de construction. Francine est au téléphone pour prendre rendez-vous avec quelqu’un·e qui donne un plancher. Le chantier fourmille de meufs autonomes, concentrées sur leur ouvrage. C’est jubilatoire.

[…]

Chercher les bons clous, trouver les bons marteaux prend un temps certain. Francine qui nous voit tourner en rond nous rassure : au moins, aujourd’hui, il y a assez d’outils pour tout le monde, parce qu’il y a eu des jours où il y avait trop de personnes volontaires pour le matériel disponible.

Comme on travaille en binôme, on a le temps de lever les yeux et de regarder autour de nous les à-côtés de ce chantier champêtre. Le soleil, caché par des nuages de plus en plus épais, devient intermittent. Deux meufs jouent de la musique (accordéon et djembé). Édith, qui s’est occupée du repas du midi au Gourbi, lézarde un peu. Elle cause avec Régine. Béatrice discute avec Arsène, une meuf du groupe féministe de la zad. Manue (une autre meuf du groupe féministe) arrive comme un bolide pour annoncer qu’à 17h, il y a une réunion sur la fonction de la cabane féministe et qu’elle n’en sera pas, parce qu’elle a une autre réu’. Son absence déçoit d’autres meufs – signe que sa présence est importante.

L’échelle terminée, on la place contre un arbre, on la fait tester à Francine qui peut monter sans problème. On n’est pas peu fières.

L’avantage d’être nombreuses sur d’infimes tâches, c’est que mises bout à bout, ça finit par faire une cabane habitable, avec le loisir de faire des pauses, puisqu’il n’y a pas de pénurie de main-d’œuvre. Bass et moi, on se met au repos.

Ambre arrive. Elle fait un tour sur le chantier, en nous faisant un petit signe de reconnaissance. On avait discuté longuement avec elle en mars. Une autre meuf se lance dans la construction d’une table – pas une table basique, mais avec des pieds encastrés dans des poutres. Elle utilise le ciseau à bois. Anne la rejoint, voyant qu’on n’est pas motivées pour faire les étagères. Bass et moi, on décide d’aller gonfler notre matelas. Ça va, ça vient. Ça usine, ça procrastine.

Une fille, habillée chic pour la zad (avec une veste en cuir cintrée, toute neuve) passe pour déposer le Zad News – sous la forme de feuillets A4, transmis de la main à la main sur la zone avec le planning des activités de la semaine 4. Elle fait la bise à Francine et Édith, qui loge le journal sous le bras et place les deux doigts dans la bouche pour siffler de joie.

– Le Coin a droit à sa première distribution de Zad News !

Le Coin. C’est la première fois que j’entends le nom de la cabane en situation. Nous voici donc en train de construire la cabane du Coin.

Une meuf arrive, pieds nus, avec un enfant sur les épaules et s’assied sur un banc avec Francine et Édith. Elle reste une heure et s’en va.

La présence de cet enfant me fait penser à l’absence des miens – au fait que je n’ai pas envisagé de les emmener, que rien sur l’annonce de ce chantier sur le site zad.nadir ne laissait pas penser qu’on pouvait venir avec des enfants. J’aimerais bien pouvoir parler du fait que j’ai des enfants, que j’aurais bien aimé venir avec eux, que ce n’est pas rien pour moi, de partir et de les laisser, mais quelque chose me retient. Je me sens soudainement d’une normalité coupable.

Lire aussi sur Terrestres : Christophe Bonneuil, « Comment la ZAD nous apprend à devenir terrestres », mai 2018.

Béatrice (qui a participé à la conception de la charpente) lance un appel général pour aider au levage du mur nord. Il est terminé et tout le monde doit venir aider à le porter pour pouvoir l’installer sur le plancher de la cabane et le clouer. Il faut des personnes pour lever, deux personnes pour vérifier les niveaux, et quatre personnes pour clouer au plancher la poutre du bas du mur. Je me porte volontaire pour clouer. J’aime bien clouer. Dix filles sont mobilisées autour de Béatrice pour porter la structure en poutres. Cette structure sera ensuite comblée avec des palettes et de la paille, si j’ai bien compris, puis couverte d’un bardage en bois, récupéré d’une scierie. Manue se porte volontaire pour le fil à plomb en disant qu’elle ne sait pas s’en servir. Il faut être nombreuses pour porter la structure car il ne faut pas que les poutres ploient. Donc il faut tout porter ensemble à la même vitesse, à la même hauteur. L’opération de levage est réussie. On pose la structure au ras du plancher. Avec le niveau, on vérifie que c’est droit et on cloue.

Le levage du mur nord sera le seul moment de l’après-midi où tout le chantier sera mobilisé. Nous sommes une vingtaine. C’est un moment collectif fort qui me plonge dans l’imagination des chantiers d’antan où tout le village venait donner un coup de main. L’absence de machines obligeait alors toutes les forces disponibles et valides, quelles que soient leur force, à coopérer. En ce mois de mai 2013, nous sommes une vingtaine de meufs (grandes, petites, habiles, malhabiles) et on a une sacrée puissance d’agir.

DEAMBULER

Holstein #1 – Sandhi, jeudi 17 novembre 2011

Il est tôt. Fañch va partir pour la journée, il a deux ou trois réunions à la suite. La vie de révolutionnaire anti-aéroport n’est pas de tout repos. Comme il devait avoir mauvaise conscience de me laisser toute seule avec son poster des 24h du Mans, il m’a rencardée avec Jakez, un vieux copain à nous qui habite dans un autre squat de la zone. Vieux, tout est relatif : j’ai 23 ans et eux, pas plus de 30.

Avant d’enfourcher son vélo pour partir à sa réunion n°1, Fañch me fourre une carte de la zone dans les mains et m’indique vaguement le chemin.

– On est là, qu’il me montre, à la Pointe. Ici c’est les voisines de la Maison Rose. Toi tu vas là-bas, au Rosier.

Bien. Très bien. J’ai même droit à un vélo. Encore mieux. Une chicorée soluble et je pars pour le Rosier au guidon du vieux vélo de route sans freins et trop grand pour moi. Au bout d’un kilomètre, j’ai déjà failli me casser la gueule quatre fois et je me rends compte que le pneu arrière n’est pas du tout gonflé. Ça commence mal. J’abandonne le vélo dans un fossé.

En vrai, c’est loin. Je sais pas si c’est la carte qui est pas à jour ou moi qui suis nulle en orientation – ou les deux – mais je traverse plusieurs ronciers qui avaient pourtant l’air d’être des chemins. Je patauge dans de nombreuses flaques. Les champs sont grands mais pas immenses, entourés de talus, entrecoupés de bois. C’est assez joli.

C’est drôle parce que, d’un côté c’est bêtement la campagne – des champs, des maisons en parpaings, de la boue, des tracteurs et des Holstein – et d’un autre côté, je croise des gens de moins de 80 ans, à pied ou à vélo, qui se parlent. Sur la route, les voitures passent lentement. C’est très perturbant. C’est comme la campagne, mais une campagne vraiment habitée, où il y aurait des gens. Qui ne font pas que passer, je veux dire.

Je ne sais pas combien de temps je marche. Peut-être deux heures. Jakez n’est pas du tout étonné de me voir arriver si tard, mais beaucoup plus que je sois venue à pied. Il nous fait une chicorée. Je fais sécher mes chaussures de rando à côté du poêle. Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vu·es. On parle de sa vie sur la zad. De cette maison, qui a été la première de la zone à être squattée. De la lutte en cours et des menaces d’expulsions. Des citoyennistes qui s’offusquent à chaque œuf de peinture lancé sur une façade de bâtiment public. Des assemblées générales interminables.

Sur la route, les voitures passent lentement. C’est très perturbant. C’est comme la campagne, mais une campagne vraiment habitée, où il y aurait des gens.

– C’est fou comme on a changé nos manières de réfléchir certaines choses, il m’explique. Quand on s’oppose aux carottages qu’ils font pour analyser le sol et voir par où ils commencent leurs travaux, on cale nos rendez-vous en fonction de l’heure de la traite, pour que les paysan·nes puissent participer. Moi comment dire, jusqu’à y a pas longtemps, l’heure de la traite des vaches c’était pas vraiment un truc qui m’intéressait dans la vie, alors m’organiser en fonction de ça…

Euh… oui, en effet l’heure de la traite c’est pas un truc auquel je pense moi non plus quand j’organise une manif. On pèle des châtaignes pour faire de la crème de marrons. Ça prend des plombes. On se refait une chicorée.

Facette n°16

Visiter des lieux de vie, à la vitesse de l’escargot, en glissant d’un champ à l’autre, plutôt que de converger dans un lieu centripète, c’est un geste politique très singulier : la déambulation peut se muer en micro-assemblée nomade – impromptue – qui tâte avec les pieds, la bouche et les yeux des particules de vie radicalement différentes. C’est promener son ignorance, échanger des nouvelles, intercepter une idée, régler un malentendu, transborder un objet et repartir avec des bouts de voisinage dans l’estomac. L’air de rien, ça crée une sorte de liant (visqueux et scintillant) dont il devient difficile de se défaire.

Facette n° 17

Les identités que l’on a l’habitude de coller hâtivement aux dégaines que l’on croise dans la rue pour savoir comment interagir, volent en éclat sur zone. Déduire en un coup d’œil de la tête aux pieds le pedigree d’une personne qui déambule (D’où vient-elle ? Que fait- elle ?), c’est une opération franchement hasardeuse et énergiquement contestée. Il y a pourtant bien des codes militants assez visibles, qui se lisent dans les manières de parler et le choix de son lieu de vie, mais il y a ici tant de passages et de turn-over, tant d’exceptions qui confirment la règle, tant d’événements qui agrègent des profils hétéroclites, que le jeu des catégorisations est très fortement perturbé : la zone est mouvante.

Lire aussi sur Terrestres : Earth First, « Une décennie de ZAD en Angleterre », juin 2020.

KAFETA

Facette n° 19

Kafeta [kaˈfeːta] (vb. intransitif). En breton : boire le café, à plusieurs. Par extension : discuter de façon interminable, raconter sa vie, colporter des rumeurs, faire une pause dans sa journée de travail pour aller voir la voisine.

Facette n° 20

Ici, pas de bar, pas de kebab au coin de la rue. Même pas de rue, en fait. Mais des volontaires motivé·es pour convoyer du matériel par tous les temps, sans assurance de branchement électrique et de raccordement à l’eau, nourri·es d’une forte expérience de banquets-concerts-teufs-festoù-noz dansants. Toutes les luttes n’ont pas la chance d’allier les forces du monde paysan, du monde des squats, de l’autonomie, du bien-vivre écolo et bricolo, et l’amour du dancefloor.

Facette n° 21

Loin de nous l’idée de faire des festivités à la zad uniquement des parties de plaisir où les rapports de pouvoir, comme les conflits politiques ou interpersonnels, seraient suspendus et disparaîtraient comme par magie. L’alcool peut rapidement devenir un enjeu de lutte (Qui en achète ? Comment se le procurer ? Comment le répartir ? Vendu à prix fixe ou à prix libre ?), avec son lot de déboires.

« Dormir, c’est lutter » – Luce, lundi 28 janvier 2013

Il est 5h du mat’. On a promis avec un copain du Port qu’on prendrait la relève à la barricade Sud (ou Bison futé) à 5h30. Merde, il pleut encore. Je cherche à tâtons mes affaires : formidable, elles sont encore trempées de la veille. Le temps de remplir un thermos de tisane brûlante et on s’aventure sur les chemins boueux et encore givrés. Quand on arrive sur la D281, le ciel commence à se découvrir. On arpente la route plutôt que de stagner quelque part : il fait trop froid.

Le jour se lève au rythme de nos pas et des gorgées de tisane. Vers 8h30, quelques fourgons de flics stationnent au niveau du Bois Rignoux (à environ 500 mètres de Bison Futé). Ils semblent venir dans notre direction. Ils s’approchent puis repartent. Manœuvre incompréhensible, s’il en est. Est-ce qu’ils veulent juste nous montrer qu’ils sont là et maintenir la pression ? Est-ce qu’ils cherchent des brèches ? Un copain nous dit qu’ils sont venus détruire certaines barricades vers 4h du matin.

On rentre en fin de matinée au Port. Le soleil nous fait grâce de quelques-uns de ses rayons qui réchauffent un peu la cabane. On se fait des tartines, qu’on trempe dans du café en écoutant Radio Klaxon. On entend passer la chanson de Jean-Jacques Goldman « Encore un matin, un matin pour rien […], un matin ça ne sert à rien ». Je ne sais pas si c’est la fatigue, mais je n’arrive plus à m’arrêter de rigoler.

Toutes les luttes n’ont pas la chance d’allier les forces du monde paysan, du monde des squats, de l’autonomie, du bien-vivre écolo et bricolo, et l’amour du dancefloor.

Myrtille se réveille tout juste, elle ouvre un œil, nous voit, replonge sa tête dans le matelas en grommelant :

– J’ai pas envie de faire la guerre.

Le copain avec qui j’ai passé la matinée remonte se coucher pour bouquiner. Mathieu se met à cuisiner le poisson de la récupe pour les chiens. Inna fait bouillir de l’eau pour faire la vaisselle. Myrtille traîne au lit. Elle est descendue chercher une tartine puis remontée pour écrire dans un cahier où il y a marqué « Rêves » dessus. Aïmti passe pour prendre un peu de tabac.

Je demande à Myrtille ce qu’elle pense faire aujourd’hui. Elle me dit qu’elle veut aller sur le chantier de l’Observatoire, mais pas tout de suite. Elle descend et s’affale sur le canapé :

– Dormir, c’est lutter.

« Boom ! » féministe à la No-TAVerne – Gio, samedi 16 mars 2013

The-place-to-be, ce soir, c’est la No-TAVerne.

Derrière le comptoir, deux filles servent des bières et du vin chaud à qui le demande. Tout est à prix libre, à déposer dans la tirelire sur la table. On est vite à l’étroit dans cette petite cabane. Ambiance chalet de montagne sur zone humide.

Au fond, il y a « le groupe des barricades », assis sur un banc. Il n’y a là que des mecs, sauf une fille qu’on avait aperçue avant. Le contraste est frappant, entre ce groupe de mecs assis au fond et toutes les filles qui sont debout autour du bar.

Pour le reste, c’est une vraie boum comme on les aime qui commence. Au-dessus de nos têtes, il y a la boule à facette fabriquée par les Suisses, faite de bouts de miroirs. On la fait tourner à la main pendant qu’on danse. Les petites enceintes crachent un mix éclectique de musiques plus ou moins engagées et dansantes. S’y retrouvent pêle-mêle du Casey, M.I.A, La Gale, Le Tigre.

Les petits groupes se font et se défont : on trinque, on chante, on échange, on danse. Édith, qu’on a pas mal croisée ces derniers jours, notamment la veille au Gourbi, parle avec Bass autour de la table du fond. Elle a la cinquantaine bien tassée et porte une grosse parka contre le froid. Un mec l’interpelle.

– Tu ne vois pas que tu nous interromps ? J’étais en train de parler.

Son ton est sec, mais pas méchant et même si le type a l’air complètement saoul, il encaisse la réprimande sans broncher. Édith parle des barricades :

– Qui doit s’occuper des barricades ? Est-ce qu’on provoque ou pas les flics ? Ça devrait être décidé collectivement. C’est un problème qu’on puisse identifier un groupe des barricades, ça devrait tourner, il faut pas qu’il y ait des spécialistes des barricades.

Édith n’a pas vraiment d’endroit fixe. On est assez admiratif·ves de cette capacité à vivre sans un vrai chez soi, un endroit où tu peux te retrouver seul·e. Elle nous rétorque qu’elle marche beaucoup toute seule dans la journée, que ça lui suffit.

Je croise d’autres gens, des Norvégien·nes qui passaient par là et ont un discours très idéalisant sur la zad.

– That’s crazy! You have built cabins on a very big area and it works! Imagine if we could do this everywhere! If we would do this in Norway… C’est dingue ! Vous avez construit des cabanes sur un territoire hyper large et ça marche ! Imaginez si on pouvait faire ça partout ! Si on faisait ça en Norvège…

On parle également d’une lutte contre un projet de mine là-bas. Ielles ont essayé d’occuper le terrain aussi mais c’était beaucoup plus petit et ça n’a pas fonctionné.

À l’inverse de cette binarité construite médiatiquement entre les « zadistes » et les « gens normaux », il y a ces navettes, ces circulations, ces lignes de crêtes sur lesquelles on apprend à déceler des marges.

Plus tard dans la soirée, une embrouille éclate lorsqu’un jeune mec parle du patriarcat. Il dit que les hommes aussi sont opprimés dans cette société et que, quand même, ça va mieux maintenant : les inégalités ne sont pas aussi violentes qu’avant. Un autre homme s’emporte : il ne supporte pas ce genre de discours qui minimise l’oppression des femmes. Il se casse. Débute une longue discussion avec Édith sur la place de la pédagogie dans le militantisme féministe. Mon avis c’était que les mecs doivent faire de l’éducation avec les relous, plutôt que de faire des sorties spectaculaires. Elle, au contraire, pense que c’est important de porter le conflit : il vaut mieux leur gueuler dessus un bon coup, histoire de leur passer l’envie de dire n’importe quoi.

Facette n°27

À l’inverse de cette binarité construite médiatiquement entre, d’un côté, les « zadistes5 » boueux·ses et hargneux·ses qui vivent du RSA au fond de la forêt, et de l’autre, les « gens normaux » qui travaillent et s’insèrent dans la société, il y a ces navettes, ces circulations, ces lignes de crêtes sur lesquelles on apprend à déceler des marges. Des couloirs, des brèches, de vastes parcelles. L’idée, c’est moins de créer des zones, avec un dedans et un dehors, que de multiplier les canaux et les courants qui se croisent, brassent. Nous revendiquons la joie de voyager entre les mondes, d’être multiples, plurilingues et incohérents. Nous refusons de choisir si nous en sommes ou pas : nous en sommes, c’est tout.

EXPULSIONS

Facette n°39

Ce chapitre n’était pas prévu. Le 12 avril 2018, nous avions rendez-vous pour avancer sur ce livre. On a bien été obligé·es d’annuler : l’opération d’expulsion de la zone a commencée le lundi 9 avril à 3h du matin et à partir de là, tout a basculé : nous nous sommes retrouvé·es à défendre la zad, sur place ou ailleurs, comme on pouvait. Le travail de rédaction a été suspendu durant quatre mois avec un accord tacite : il faut finir ce livre. Et une évidence : on ne peut pas ne pas raconter comment nous, ici et là-bas, on a vécu la violence de ces expulsions.

C’est moins léger, c’est plus intense.

On n’a pas cherché à polir les bords trop rugueux de certaines formules pour emboîter nos points de vue. Il est fort probable que le lissage de nos différences de perception soit impossible ni même souhaitable. Il est à la source même de cet assemblage.

C’est rare d’écrire à plusieurs bords et de tenir le pari de l’entre-bords jusqu’à la dernière ligne. On espère que ces récits en stimuleront d’autres pour que l’histoire s’écrive à mille voix.

Êtres expulsé·es – Yael, lundi 9 avril 2018

Il est 2h55 quand mon réveil sonne. J’allume le talkie, sors le téléphone de son silence. Des dizaines de textos, les flics sont partout. Ils quadrillent, encadrent, nassent la zone de leurs centaines de fourgons, de leurs trois blindés et de leurs chiens de garde. J’enfile un pull et la voix des ami·es aux entrées est de la zone :

– Ils nous ont allumé le spot dans la gueule, on enflamme la première barricade !

Cœur qui court après ses battements. Ma cohabitante et moi, on sort en catastrophe de notre cabane. L’hélicoptère est juste au-dessus de nos têtes et un faisceau brillant nous douche de son indiscrétion. Je les hais déjà.

3h02, la deuxième. Puis quelques minutes plus tard, la troisième barricade de la D281 est allumée. L’angoisse dans la voix des copaines derrière les talkies. La route est vite envahie de flics. Ielles sont si peu sur place, à donner l’alerte, à déclencher les premières étapes de la résistance. 3h10 peut-être, ce message surréaliste :

– Le blindé traverse la troisième barricade enflammée.

Tout va déjà trop vite. De tous les scénarios que l’on a ruminés pendant des années, c’est celui du blitzkrieg qu’ils semblent avoir adopté.

Et boum, boum, boum font les premières grenades.

Un instant je suis perdue, au milieu de la cour de la ferme où je vis depuis plus de deux ans. Ce n’est pourtant pas faute de connaître ma mission, de l’avoir préparée depuis l’automne 2016, avec les groupes dans lesquels je m’organise. Je sais bien ce que j’ai à faire dans ces premières heures de guerre. Mais mon cerveau rame, après la pauvre sieste d’une heure qui m’a servie de nuit. Et sous mes côtes, ça respire difficilement.

Ces voix que je reconnais derrière les appels talkie : c’est l’image de mes ami·es qui surgit violemment devant mes yeux. Ielles se feront peut-être arrêter dans les minutes, les heures, les jours à venir. C’est plus que de la panique, c’est être submergé·e par un tsunami de répression. Tout ça pour une poignée d’hectares et quelques irréductibles optimistes qui pensent que le monde est encore rattrapable.

De l’art de la proportion en territoire français.

Le téléphone dans une main et le talkie dans l’autre, mon regard jongle et je retransmets instantanément ce que j’y entends à ma cohabitante, qui semble elle aussi être rentré dans un moment de flottement. Elle va d’un hangar à un autre, en passant par son véhicule. Pendant quelques minutes, elle tourne en carré. Elle s’active finalement pour aller faire une marmite de café. Rappel au devoir, mes neurones se reconnectent. J’ai, moi aussi, des missions, un rôle à tenir.

On s’embrasse, on se souhaite bon courage. Quelque chose se tord à l’intérieur de moi, quand je pense que je ne sais pas quand je la reverrai.

Boum, boum, boum, continuent les grenades. Les détonations sont tantôt assez légères (lacrymos) tantôt incroyablement fortes (GLI-F4, assourdissantes, désencerclantes), au point de résonner sous mes pas. Il doit être 3h15, 3h20 au maximum. La nuit est chargée d’un noir épais, on ne voit pas à quelques mètres, même à la frontale. J’avance mécaniquement, relayant tout ce que je peux au talkie. Je pense à mes ami·es proches, dont je n’entends pas la voix, nulle part. J’ai peur pour tout le monde, d’un coup. J’ai peur que la nuit les emporte loin, dans un fourgon bleu marine peuplé de truands de la démocratie, de brutes assoiffées de vengeance. J’ai peur de ce qui peut arriver à tout le monde, sauf peut-être à moi.

Tous les dessins sont de Milo.

Certains de ces textes et bien d’autres sont à retrouver sur le site internet de Fragments de zad.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des trois salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Éditions PETRA, collection « Textes en contexte ». Une partie des textes sont disponibles sur le site internet de Fragments de zad.

- Lagenn (n.f.) [ˈlaɢɛnː]. En breton : cloaque, bourbier, endroit humide et collant dont on n’arrive pas à se dépêtrer. « Être dans le lagenn » : par extension, en français local de Basse-Bretagne, être en mauvaise posture, être dans le pétrin.

- Voir l’appel pour cette première édition de Sème ta zad qui se déroulera le 13 avril 2013 (y est fait référence à la manif d’occupation potagère de la ferme maraîchère du Sabot de mai 2011 dans la lignée de laquelle Sème ta zad s’inscrit).

- D’abord pas plus élaboré qu’une feuille A4 pliée en deux bien souvent écrite à la main, et fort, quelques années plus tard, de dizaines de pages imprimées à plus de quatre-vingts exemplaires et distribuées sur quelque quatre-vingt-dix lieux de vie, le ZN, c’était le canard hebdomadaire local de référence pour qui vivait ou passait sur la zone. Souvent critiqué pour son contenu (qui n’a jamais eu vocation à être consensuel, puisque la politique était de publier tout ce qui était soumis), c’était à la fois un outil d’information interne (avec un agenda, des annonces, des comptes rendus de réunions, des articles concernant des luttes camarades…) mais aussi de « dialogues » contradictoires (voire franchement de règlements de comptes). Les Unes étaient souvent la production d’artistes locales·aux discret·es ou de sessions collectives de dessin. Le contenu était récupéré grâce à une boîte mail ainsi que des boîtes aux lettres physiques. Le lundi après-midi, des facteur·ices éphémères allaient se perdre, carte en main, à travers le bocage et distribuaient la feuille de chou attendue, en l’échange parfois d’un café et de quelques explications contextuelles des embrouilles et enjeux en cours.

- « À la base, le mot “zadiste” était revendiqué par certains occupants et il s’est répandu à partir de 2012. Au moment où a fleuri le slogan “ZAD partout”. C’est un truc d’identification qui donne de la force. Mais assez vite, on se dit que ça peut aussi être piégeux. Après la mort de Rémi Fraisse, tout le monde parle de la ZAD. Se crée alors une identité figée du “zadiste”. La force de la composition du mouvement contre l’aéroport, c’est de bouleverser les identités de chaque composante : paysans, riverains, squatteurs et de les mélanger. À des moments, l’identification est une force d’affirmation et à d’autres, elle te fige dans un folklore. Au moment où il se diffuse le plus largement, l’usage par les médias et les politiques du mot “zadiste” devient plus hostile ». (source : « La ZAD, ça marche, ça palabre, c’est pas triste », Jade Lindgaard, Médiapart, 15 avril 2017). En 2016, le Petit Robert crée une case pour ranger les habitant·es de la zad : « Militant qui occupe une ZAD pour s’opposer à un projet d’aménagement qui porterait préjudice à l’environnement ».

L’article Fragments de zad : récits croisés de Notre-Dame-des-Landes est apparu en premier sur Terrestres.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr