05.02.2026 à 18:45

La guerre contre la nature : penser l’Anthropocène avec Marcuse

La rédaction de Terrestres

Souhaitable, la réindustrialisation ? Déroutées par la course impériale à la puissance, les élites ultralibérales chantent le retour de l'industrie en Europe. Et si on réfléchissait plutôt à la dynamique technologique incontrôlable et à ses effets de domination ? Pour cette sixième rencontre Terrestres, retour sur la pensée du philosophe Herbert Marcuse.

L’article La guerre contre la nature : penser l’Anthropocène avec Marcuse est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (2677 mots)

Temps de lecture : 5 minutes

Table-ronde le jeudi 5 février avec les philosophes Aurélien Berlan, Haud Gueguen et Jean-Baptiste Vuillerod. Une rencontre organisée par Terrestres à l’Académie du Climat à Paris (19h00-21h30). Entrée libre ! Inscription souhaitée ici.

Vous pouvez aussi suivre les rencontres Terrestres en direct le soir de l’évènement ou bien les écouter tranquillement en différé, grâce à notre partenariat avec la radio associative ∏node.

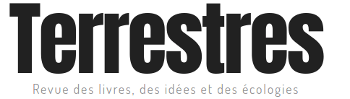

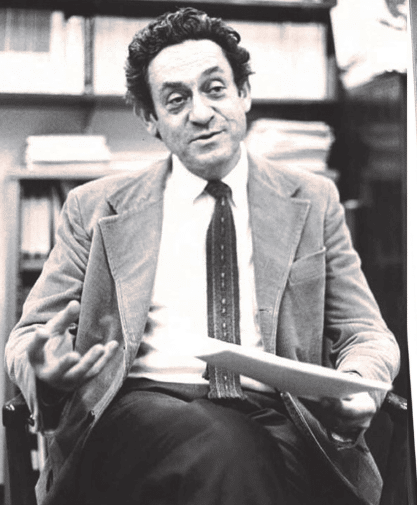

Qui connaît encore le philosophe allemand Herbert Marcuse (1898-1979) ? À la mort de celui-ci, André Gorz, figure de l’écologie politique alors en pleine ébullition, lui rend hommage : « Nous sommes tous enfants de Marcuse ». Peut-on lire cette formule comme une invitation à voir dans Marcuse un intellectuel qui a contribué à nourrir le fond théorique et politique de l’écologie politique ?

Cette sixième Rencontre Terrestres explorera cette hypothèse en revenant sur son œuvre, relue à l’aune de l’effondrement écologique et de notre dépendance extrême aux technologies. Dès 1955, alors que l’enchantement par la consommation de masse domine, Marcuse développe depuis les États-Unis une critique du consumérisme et du type d’être humain qu’il produit.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Dans Éros et civilisation (1955) et L’homme unidimensionnel (1964), Marcuse analyse la nature de la technologie moderne afin de comprendre dans quelle mesure elle participe d’un projet politique et capitaliste de domination. Cet examen le conduit à développer des thèses ambivalentes, voire contradictoires : il perçoit à la fois le caractère aliénant du pouvoir technologique, mais également ses potentialités émancipatrices dans l’optique d’une révolution permettant une réappropriation de l’infrastructure du capitalisme industriel. Dans ces conditions, comment hériter de Marcuse ? Comment actualiser les chantiers théoriques et politiques qu’il a ouverts ? Comment le lire à l’heure de la prédation généralisée et de l’emballement technologique et climatique ?

Dans un colloque intitulé « Écologie et révolution » et organisé à Paris par André Gorz en 1972, Marcuse proposait de voir dans la « guerre contre la nature » le phénomène central pour analyser le capitalisme dans sa contradiction avec les écosystèmes et les milieux de vie. À l’heure de la catastrophe écologique, il est urgent de redécouvrir les leçons stratégiques de cet auteur en vue de s’atteler à la grande tâche politique qui demeure plus que jamais la nôtre : en finir avec le productivisme et les formes de subjectivité qui en soutiennent la destructivité.

La rencontre abordera les thèmes suivants :

1/ Pourquoi relire Marcuse aujourd’hui ? Les intervenant·es nous parleront de leur intérêt pour cette œuvre et analyseront le renouveau éditorial qu’il suscite dans divers pays.

2/ Retour sur le contexte de l’écriture de l’œuvre de Marcuse : rappel biographique ; brève présentation de la théorie critique de l’Ecole de Francfort et de son rapport à Theodor W. Adorno-Max Horkheimer ; engagement politique de Marcuse aux côtés des mouvements de jeunesse des années 1960-1970 et découverte de la question écologique.

3/ Discussion autour du diagnostic de Marcuse sur la technologie moderne : quelle est la nature de l’ordre socio-technique produit par la dynamique de rationalisation et d’industrialisation ? Comment le travail, l’ordre politique et les sujets sont-ils façonnés par le développement continu des forces productives ? Comment penser avec Marcuse une transformation du travail et des techniques, au service de l’émancipation et de l’autonomie ?

4/ Analyse de la pensée écologique de Marcuse : son élaboration théorique se fait en lien étroit avec une réflexion sur le féminisme, l’anticolonialisme et l’anti-autoritarisme, dans la mesure où il s’agit à chaque fois de mettre au jour une dimension spécifique de la domination capitaliste. Penser l’Anthropocène et le Capitalocène avec Marcuse signifie qu’une écologie politique conséquente est nécessairement anticapitaliste, féministe et anticoloniale.

5/ Comment articuler une critique du mode de production capitaliste et une critique de la modernité fondée sur un partage du monde où les êtres et les choses sont hiérarchisés selon la distinction nature/culture ? On fera ici dialoguer Marcuse avec les critiques contemporaines de la nature et du naturalisme (Descola, Latour) : le philosophe allemand défendait une approche où l’idée de nature, réélaborée dans le sillage de Marx, offre un point d’appui essentiel pour appréhender et penser la domination sociale et capitaliste de la nature. Dans cette perspective, le concept de nature est indépassable ; c’est le fondement à partir duquel on peut critiquer à la fois la modernité et le capitalisme.

Le jeudi 5 février 2026, de 19h00 – 21h30, à l’Académie du Climat – Salle des mariages – 2 place Baudoyer – 75004 Paris.

Entrée libre ! Inscription souhaitée ici.

Intervenant·es :

Aurélien Berlan est maître de conférence au département de sciences économiques et gestion de l’Université Toulouse 2 – Jean Jaurès. Il a contribué aux écrits du Groupe Marcuse (De la misère humaine en milieu publicitaire, La Découverte, 2004 ; La Liberté dans le coma, La Lenteur, 2013). Il a publié un essai sur la critique de la modernité industrielle par les sociologues allemands : La Fabrique des derniers hommes (La Découverte, 2012), et une théorie de la liberté articulée au féminisme de la subsistance : Terre et liberté. La quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance (La Lenteur, 2021).

Il a notamment écrit dans Terrestres : Autonomie : l’imaginaire révolutionnaire de la subsistance et Snowden, Constant et le sens de la liberté à l’heure du désastre.

Haud Guéguen est maîtresse de conférences en philosophie au Conservatoire national des arts et métiers. Ses travaux portent sur les sciences humaines et sociales du possible et sur l’histoire du néolibéralisme. Elle a notamment publié Herbert Marcuse. Face au néofascisme (Paris, Amsterdam, 2025) ; avec Pierre Dardot, Christian Laval et Pierre Sauvêtre : Le Choix de la guerre civile. Une autre histoire du néolibéralisme (Lux, 2021), et avec Laurent Jeanpierre : La Perspective du possible. Comment penser ce qui peut nous arriver, et ce que nous pouvons faire (La Découverte, 2022).

Elle a notamment écrit dans Terrestres : Désirer après le capitalisme.

Jean-Baptiste Vuillerod est agrégé et docteur en philosophie. Ses travaux portent sur la philosophie de Hegel et ses réceptions dans les pensées critiques contemporaines : la philosophie française des années 1960, l’École de Francfort, les théories féministes, l’écologie politique. Il a notamment écrit Theodor W. Adorno : La domination de la nature (Amsterdam, 2021).

Il a écrit dans Terrestres : L’héritage de la Dialectique de la raison chez les écoféministes.

Pour écouter les anciennes Rencontres Terrestres, c’est ici.

Photo d’ouverture : Herbert Marcuse with his then UC San Diego graduate student Angela Davis, 1969. Crédits : Monoskop.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article La guerre contre la nature : penser l’Anthropocène avec Marcuse est apparu en premier sur Terrestres.

20.01.2026 à 10:58

Comment faire bifurquer la recherche scientifique ?

Bernadette Bensaude-Vincent

La recherche scientifique joue un rôle central pour documenter l’étendue et la gravité de la catastrophe écologique. Mais la science n’est-elle pas aussi un moteur de cette crise ? Dans son livre “Décroiscience”, Nicolas Chevassus-au-Louis revient sur l’époque charnière des années 1970, où s’est développé un double mouvement d’autocritique de la science et de l'économie.

L’article Comment faire bifurquer la recherche scientifique ? est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (5995 mots)

Temps de lecture : 14 minutes

À propos du livre Décroiscience de Nicolas Chevassus-au-Louis, paru aux éditions Agone en 2025.

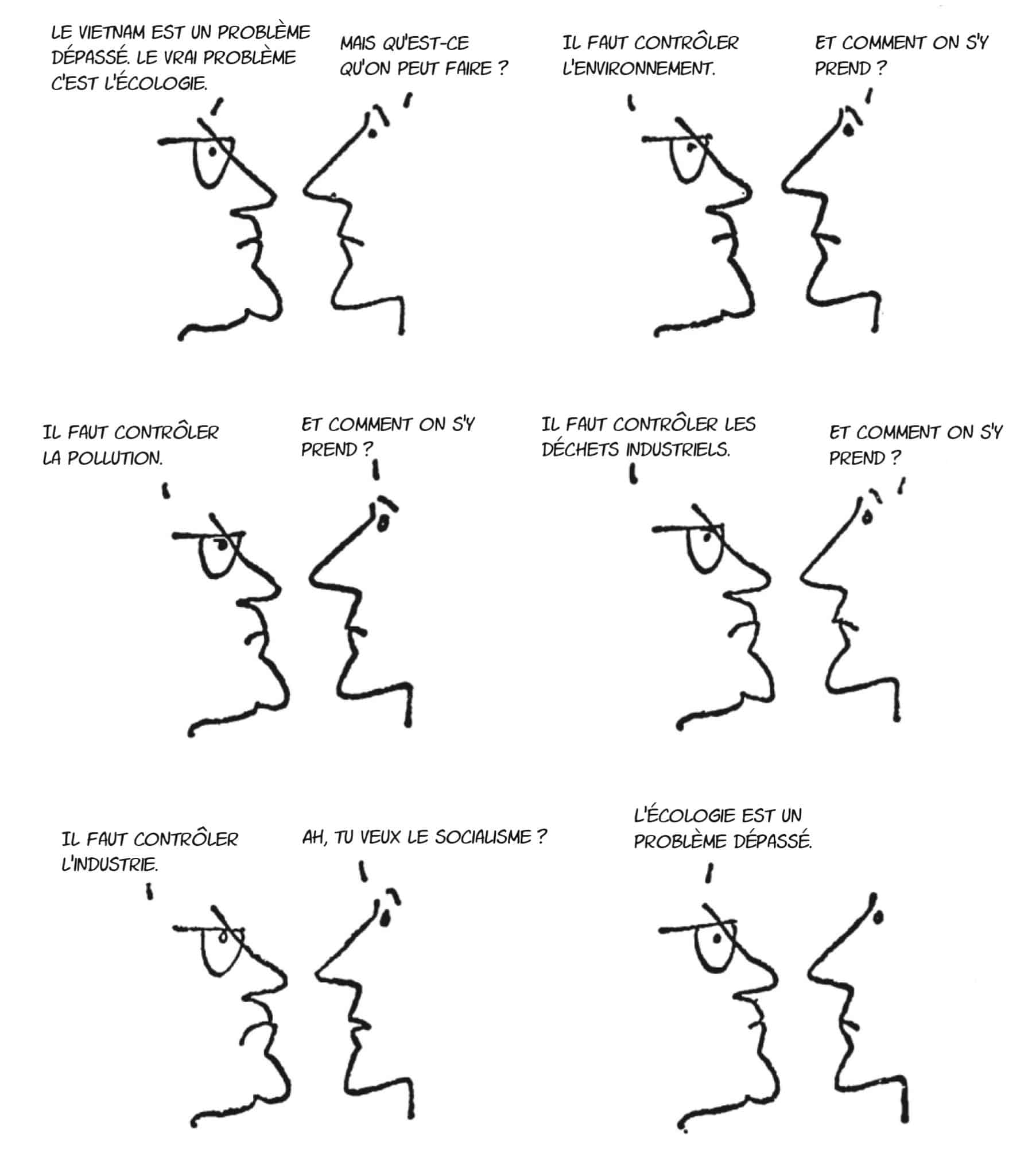

En 2016, Nicolas Chevassus-au-Louis livrait un diagnostic pessimiste sur l’état de la recherche scientifique dans Malscience. Fraudes, dérapages, malversations, compétition, quelque chose est pourri dans le royaume des sciences. Près de dix ans après, la situation ne s’est guère améliorée, tandis que l’état de la planète ne fait qu’empirer. Une analyse critique du régime normal de production scientifique sous l’angle de la crise planétaire est donc bienvenue. Dans quelle mesure la science contribue-t-elle à cette crise, quel est son rôle, quel pourrait-il ou devrait-il être ? Autant de questions qu’un journaliste « critique de science » comme Nicolas Chevassus-au-Louis aborde courageusement avec l’humour du dessinateur Stéphane Humbert-Basset qui illustre agréablement chaque chapitre. L’ouvrage évite l’écueil des polémiques entre les gardiens autoproclamés de la raison et prétendus complotistes en rapprochant l’histoire de la décroissance économique de celle des autocritiques de scientifiques. L’alliance entre les deux se noue autour de la figure d’Alexandre Grothendieck. Ce célèbre mathématicien, lauréat de la médaille Field en 1966, qui cesse de publier ses recherches à partir de 1972, année du rapport Meadows, pour se consacrer à l’enseignement et au militantisme écologique, est le véritable héros de Décroiscience.

Dans quelle mesure la science contribue-t-elle à la crise planétaire, quel est son rôle, quel pourrait-il ou devrait-il être ?

Le titre accrocheur, Décroiscience (néologisme introduit par Jaques Testart1), est source de malentendu. Car le champion incontesté de la décroiscience en 2025 est Donald Trump. Depuis le début de son deuxième mandat à la Maison Blanche il met tout en œuvre pour porter un coup d’arrêt au régime normal de la recherche scientifique. Réduction des crédits aux agences de recherche, censure de programmes, atteintes à la liberté académique, refus de coopérations internationales… Ces mesures affecteront la dynamique de croissance des connaissances sur plusieurs générations. Assurément, ce n’est pas le genre de décroiscience que propose ce livre. Il reste que l’analogie suggérée par le titre entre décroissance économique et décroissance de la production scientifique est discutable. Les limites auxquelles se heurte l’augmentation du savoir scientifique ne sont pas de même nature que les limites planétaires de la croissance économique. Par-delà le coût environnemental des activités de recherche et d’innovation, ce sont surtout des choix politiques qui sont à questionner. Or la politique de Trump vise moins à étouffer la recherche scientifique qu’à la mettre au pas, au service de ses intérêts et de ses idées. Il finance les recherches compatibles avec ses objectifs. Michael Kraitsos, conseiller scientifique du président, se présente en restaurateur de « la Gold Standard Science » rappelant les principes de l’intégrité scientifique. La brutalité de ces mesures révèle en fait la vulnérabilité des communautés scientifiques, entièrement dépendantes des politiques pour leur fonctionnement et leurs orientations de recherche. La situation de subordination de la science aux impératifs politiques n’est pas vraiment diagnostiquée dans le livre, bien qu’elle soit au cœur de la question de la contribution de la science à la crise planétaire actuelle.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

L’argument du livre suppose en toile de fond l’évolution de la recherche scientifique depuis la Seconde Guerre mondiale, qu’il est utile de rappeler en quelques phrases. Le rôle clé de la science pour la puissance nationale et le rôle stratégique de l’état dans la poursuite de la science sont, en effet, deux grandes leçons retenues de cette guerre. La recherche scientifique devient une affaire d’état. Le plan Vanevar Bush – Science the Endless Frontier – aux États-Unis, comme les grands plans stratégiques lancés en France durant les années gaulliennes illustrent ce régime de « patronage » de la recherche par les gouvernements. Mais patronage n’implique pas pilotage. Dans ce schéma qu’on appelle « modèle linéaire », les gouvernements financent, soutiennent et régulent la recherche académique sans attendre un retour immédiat sur investissement. Dans les années 1970, suite au rapport de Harvey Brooks à l’ODCE, Science croissance et société (1971), les politiques scientifiques changent de cap. D’une part, le généreux financement de la recherche par les états commence à faiblir. Le modèle linéaire tend à être remis en question : il faut se préoccuper de rentabiliser la recherche, s’ouvrir à l’économie comme à la société. D’autre part, les objectifs stratégiques militaires cessent d’être privilégiés et c’est la compétitivité industrielle qui devient la priorité. Dans les années 1990 s’amorce un deuxième tournant, avec l’entrée en scène de l’Union européenne. Le Livre blanc de Jacques Delors en 1993 suggère de créer un « espace européen de la recherche » qui serait non pas une entité juridique mais une collaboration compétitive jouant de la diversité européenne et de l’émulation entre pays. En 1997, la Commission européenne publie un rapport signé par deux économistes : Society, the Endless Frontier2. Et l’agenda défini par l’Union européenne à Lisbonne en mars 2000 fixe comme objectif : « Devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique, capable d’une croissance économique durable, accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale3 ». L’ambition de porter le budget de la recherche à 3% du PIB de chaque état-membre n’a pas été tenue, mais le régime de compétitivité s’est durci avec les tensions géopolitiques.

La force de ce livre réside, à mes yeux, dans le flash-back sur les années 1970, riches de protestations et d’autocritiques. La conjonction entre la remise en cause de la croissance économique dans le rapport Meadows de 1972 ou dans le livre pionner de Nicholas Georgescu Roegen4 et la contestation interne à la recherche scientifique fait surgir un horizon de possibles. Le 3 novembre 1971, Grothendieck ouvre son cours de mathématiques au Collège de France par une séance intitulée « Science et technologie dans la crise évolutionniste actuelle : allons-nous continuer la recherche scientifique ? ». Ouverture d’une fenêtre, vite refermée. Ce geste spectaculaire a été inscrit dans l’histoire sous forme d’un épisode anecdotique jalonnant la marche triomphale du progrès, tout comme la révolte des luddites au XIXe siècle auxquels Chevassus-au-Louis a consacré un autre ouvrage5. L’ambition du présent livre est de rouvrir la fenêtre, de réactiver le possible esquissé dans les années 1970, en réfléchissant sur les raisons de l’échec de deux mouvements d’autocritique : des milieux économiques, d’une part, dans le rapport Meadows, et des milieux scientifiques, d’autre part. Tirer des leçons de l’histoire récente est essentiel pour bifurquer. Le rapport Meadows a été critiqué, fustigé, puis balayé par le slogan de « développement durable » fondé sur la promesse que de nouvelles technologies pouvaient repousser les limites de la planète. La magie de ce pari technosolutionniste opère toujours en 2025 dans la mobilisation pour l’intelligence artificielle, malgré l’accumulation des promesses non tenues par les OGM, les nano et biotechnologies. Chevassus-au-Louis souligne à juste titre que l’évolution de la crise écologique valide a posteriori le diagnostic du rapport Meadows discrédité par les analyses de l’OCDE, justement parce qu’il ne prenait pas en compte le pouvoir du progrès technologique, ce qui lui a été longtemps reproché pour le discréditer.

Le geste spectaculaire de Grothendieck a été inscrit dans l’histoire sous forme d’un épisode anecdotique jalonnant la marche triomphale du progrès, tout comme la révolte des luddites au XIXe siècle.

Le parallèle avec le sort des mouvements d’autocritique de la science des années 1970 pareillement balayés par l’OCDE et les politiques de recherche technoscientifique est si remarquable qu’il aurait mérité de plus amples développements. Les protestations contre l’alliance entre la science et le militaire mise en place dès 1945 aux États-Unis dans la foulée du projet Manhattan cristallisent en effet au début des années 1970, sous diverses formes qui ont ouvert des fenêtres. Par exemple, la mise en place d’instances d’évaluation technologique (Technology Assessment) aux Etats-Unis6. En France, l’autocritique attisée par le programme nucléaire national est en grande partie animée par des physiciens comme Jean-Marc Lévy-Leblond qui a développé d’autres formes d’activisme depuis lors7. Pour pouvoir vraiment tirer des leçons de l’histoire récente, Chevassus-au-Louis aurait pu évoquer une autre fenêtre entr’ouverte dans les décennies suivantes par les études sur les Science Technology Studies (STS) qui ont rendu poreuse la ligne de démarcation entre science et société dans leurs travaux sur les controverses, la circulation des connaissances, leurs modes de légitimation dans différents espaces publics, et les modes de construction conjointe des connaissances et des publics. Au tournant des années 2000, les STS se sont engagées dans l’aventure de la co-construction des technosciences et de la société au travers d’une participation active aux programmes de recherche lancés par la Commission européenne. Ainsi le programme Converging Technologies for the European Knowledge Society (CTEKS) a tenté d’orienter les choix technologiques en incluant la société civile, dans le but de changer la politique en actionnant le levier des technologies8. Les sciences humaines ont cru pouvoir changer d’un seul coup et la recherche et la société. Une tentative vite enlisée dans le soft power de slogans creux comme Public Engagement in Science, ou Responsible Research and Innovation destinés à rassembler les parties prenantes sur un modèle managérial issu de l’économie néolibérale9. D’autres leçons seraient à tirer du gâchis des politiques de recherche sur les énergies alternatives – solaire, éolien, hydrogène – initiées après la crise du pétrole de 1973 qui ont été abandonnées dès que le prix du pétrole a baissé dans les années 198010.

Car l’alignement de la recherche sur les lois du marché est la cible centrale de Décroiscience. L’ouvrage s’appuie sur les travaux qui dénoncent la gestion managériale de la recherche et « les ravages du productivisme scientifique »11. Mais il se distingue par la volonté d’activer l’histoire récente au lieu de la survoler, de faire réfléchir sur les rapports de forces en présence au lieu d’étaler les scandales.

L’alignement de la recherche sur les lois du marché est la cible centrale de “Décroiscience”.

Lutter contre l’amnésie des politiques de recherche n’est pas le seul bienfait de ce livre. Chevassus-au-Louis a aussi le mérite de pointer et de bien formuler les problèmes dans son analyse de la situation contemporaine de la recherche. Ainsi note-t-il dès la page 20 que le savoir ne fonde plus les décisions politiques. C’est un élément clé de ce que les médias désignent comme « crise de confiance dans la science ». De fait, ce n’est pas un problème de confiance : les sondages attestent que le public européen a toujours confiance en la Science, un imaginaire de science idéale, neutre. Mais ce qui semble brisé ou du moins très menacé, c’est le lien entre savoir et action, entre science et politique qui fonde le recours aux experts convoqués pour « dire le vrai au pouvoir » et orienter les décisions. Ce lien postulé dans la formule d’Auguste Comte : « savoir pour prévoir, afin de pouvoir » repose lui-même sur le postulat de la neutralité des résultats scientifiques à l’égard des opinions partisanes. Les scientifiques en rébellion contre l’inaction des politiques face aux rapports d’expertise du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) adhèrent toujours à ces deux postulats qui sont sans cesse démentis par l’actualité et qui demandent à être sérieusement questionnés.

➤ Lire aussi | Sortir des labos sans lâcher la recherche・Des scientifiques en rébellion (2024)

Au lieu de se lamenter sur les contestations de l’autorité des experts, Chevassus-au-Louis établit une relation entre ce nouveau rapport à la vérité et deux autres problèmes : celui de la liberté académique et celui de la valeur sacrée de la connaissance. C’est le nœud entre les questions épistémiques, écologiques et politiques qui fait tout l’intérêt de cet ouvrage et qui justifie d’ailleurs la préface du philosophe Pascal Engel. Concernant la liberté académique, Chevassus-au-Louis est très réservé, comme le suggèrent deux chapitres tout en contrastes, l’un sur l’impasse des moratoires, l’autre sur l’efficacité des interdictions politiques. L’appel de quelques chercheurs au moratoire sur le génie génétique à la conférence d’Asilomar en 1975 et ses lointains avatars comme le bref moratoire sur les recherches impliquant des virus fonctionnalisés en 2011 ou le récent appel au moratoire sur les bactéries miroir en 202512, sont d’une efficacité nulle et ne servent finalement qu’à favoriser la publicité de telles recherches. Chevassus-au-Louis ne défend pas la liberté académique à tout prix car la « république des sciences » ayant ses propres normes a plutôt tendance à se placer au-dessus du commun et à préférer l’auto-régulation aux normes ou interdits imposés par les politiques. Il salue, en revanche, l’efficacité des interventions étatiques imposant des interdits ou des normes strictes sur certaines pratiques de recherche comme l’expérimentation animale ou l’utilisation d’embryons humains. Clairement il opte pour une stricte règlementation politique de la recherche. Ce qui pose problème car c’est précisément ce que fait Trump.

D’une manière générale, les mesures proposées dans les deux derniers chapitres pour une politique de décroiscience ne sont pas à la hauteur du diagnostic. Animé par un souci de « partir de l’existant », Chevassus-au-Louis se borne à déterminer « un certain niveau » de recherche nécessaire pour lutter contre les maladies et préserver l’environnement. Il prône par exemple de renoncer aux manipulations de virus et aux expériences de géoingénierie, ce qui relève de la prudence. Mais il n’affronte pas vraiment la question du prix de la connaissance en disant qu’il « va falloir se résigner à renoncer à certaines recherches » (p. 204) ayant un coût environnemental élevé en astrophysique ou en physique des hautes énergies ou même en proposant une Cour des comptes écologiques chargée d’évaluer le coût environnemental des programmes de recherche, sur le modèle de leur coût financier (p. 205).

C’est un premier pas, mais l’évaluation des impacts environnementaux de la recherche est une pratique déjà recommandée par plusieurs organismes comme l’Autorité Internationale des Fonds Marins par exemple. En amont de la recherche on doit évaluer son empreinte carbone, ses impacts potentiels sur l’objet d’étude, impacts environnementaux, sociétaux et géostratégiques. Une telle évaluation met en jeu la responsabilité des communautés de recherche dans l’aggravation de la situation climatique mais aussi leur non-contribution à la recherche de solutions. Il faudrait aller plus loin et dénoncer le recours aux instruments les plus high-tech et les plus performants pour publier des résultats crédibles. La course aux innovations technologiques qui sous-tend le régime actuel de recherche comme l’économie de marché absorbe une grande partie des budgets de recherche et en plus exclut de la compétition scientifique les pays du Sud. Aller plus loin c’est aussi et surtout s’interroger sur la valeur de la connaissance dès lors qu’elle est un moyen en vue d’une fin explicite comme la conquête de marchés, le leadership, la puissance. Ainsi reconfigurée dans le cadre de la compétition économique, la connaissance a perdu sa valeur intrinsèque. Cette question n’est pas suffisamment approfondie et c’est dommage car cela conduit l’auteur à des conclusion paradoxales. Alors que tout le livre critique la soumission des politiques de recherche aux impératifs de la croissance économique, il érige les bilans-carbone en outil pour amorcer la décroiscience : « Ce livre soutient que l’empreinte carbone de toute activité scientifique pourrait être un critère de cette appréciation du « certain niveau » (p. 25). Cette métrique instaurant une compatibilité universelle où tout devient commensurable et scalable est, à mes yeux, le parangon de la logique économique, comptable, qui domine aujourd’hui tous les champs de recherche. Or, elle n’est jamais questionnée.

Le livre encourage une orientation low science en évoquant le geste ostentatoire des physiciens du l’Institut Néel qui demandent une diminution de leur budget de 10% par an sous condition de ne plus dépendre des appels d’offre concurrentiels.

L’ouvrage propose seulement des mesures de bon dosage visant à ralentir la course instaurée par le productivisme et l’inflation des publications scientifiques. Il reprend le slogan de la Slow Science Academy créée dans les années 2000 par un groupe de chercheurs allemands, qui a posté sur la toile un manifeste dénonçant les orientations de la recherche vers la compétition, la course aux publications, les évaluations de chercheurs à coup de dispositifs bibliométriques (indices de citations, classement des revues, facteur h…). Plus original, il encourage une orientation low science sur le modèle des low tech labs en évoquant le geste ostentatoire des physiciens du l’Institut Néel qui demandent une diminution de leur budget de 10% par an sous condition de ne plus dépendre des appels d’offre concurrentiels (p. 198)

Prôner le ralentissement et la sobriété cela ne permet pas de s’interroger sur la temporalité propre à la recherche scientifique. On a vu pendant la pandémie de COVID combien la hâte de publier des résultats a conduit à des publications peu fiables qu’il a fallu rétracter. Cette course dans un climat d’urgence et de compétition a contribué à accroître la méfiance envers la science. Dans quelle mesure est-il légitime de financer des recherches au long cours qui demandent des années pour produire des résultats stabilisés et robustes ? Chaque secteur d’activité sociale économique et politique a son régime temporel propre mais c’est une affaire de pouvoir et relèvent de choix politiques13.

Enfin, les citoyennes et citoyens sont totalement absents de ce beau travail de critique de science. Vouloir planifier la décroiscience témoigne d’une grande confiance dans le pouvoir des institutions politiques mais où est passée la société civile ? Quel peut être le rôle des organisations non-gouvernementales, des associations de patients, de riverains, de consommateurs ? N’ont-elles pas ouvert des fenêtres et parfois inséré un coin pour empêcher de les refermer ?

Bref, ce livre soulève une bonne question – dans quelle mesure la science contribue-telle à la crise planétaire – et il y répond partiellement en dénonçant la soumission des milieux scientifiques aux impératifs économiques. Toutefois il ne va pas jusqu’au bout des problèmes ni des mesures à envisager pour mener des recherches plus soutenables. C’est en tous cas une lecture agréable et stimulante, susceptible d’inspirer de nouvelles propositions pour transformer en profondeur le régime actuel de la recherche scientifique.

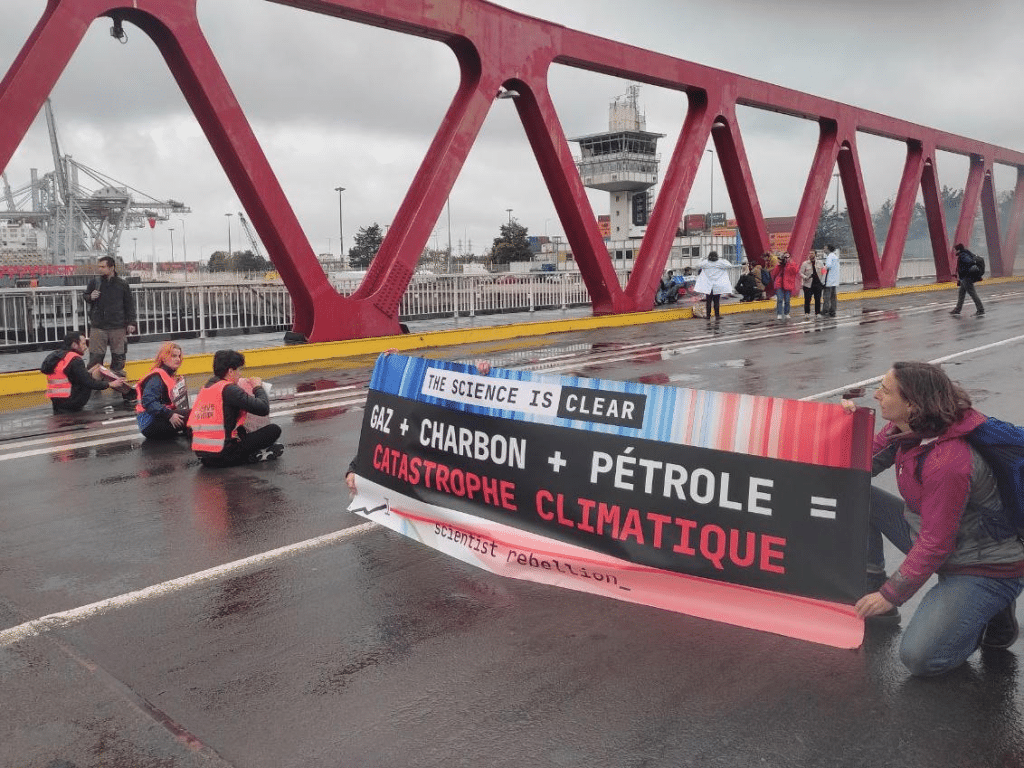

Photo d’ouverture : manifestation « Printemps Bruyant », 5 avril 2025, Paris. Crédits : Scientifiques en rébellion.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Jacques Testart, « La recherche entre guerres sanitaires et décroissance », Le Club de Mediapart, novembre 2021.

- Parakskevas Caracostas, Ugur Muldur rapporteurs (Commission européenne/DG/XII R&D), Society, the Endless Frontier (trad. fr. : La Société, ultime frontière : une vision européenne des politiques de recherche et d’innovation pour le XXIe siècle, Études, Luxembourg, OPOCE, 1997).

- Lisbon European Council, « Presidency conclusions [The Lisbon Strategy] », 2000.

- Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process. Harvard University Press, 1971 ; Traduction du chapitre 1 en français dans La décroissance – Entropie – Écologie – Économie, éd. 2006, ch. I, p. 63-84.

- Nicolas Chevassus-au-Louis, Les Briseurs de machines. De Ned Ludd à José Bové, Paris, Le Seuil, 2006.

- Armin Grunwald (ed) Handbook of Technology Assessment, Edward Elgar Publishing, 2024.

- Alain Jaubert et Jean-Marc Lévy-Leblond (ed.) (Auto)critique de la science), Paris, Seuil, 1973. Depuis Lévy-Leblond s’attache à promouvoir « la culture scientifique » c’est-à-dire une approche publique des sciences, nouant recherche, culture et politique avec la revue Alliage publiée sans interruption depuis 1981 et plusieurs essais. Voir aussi Sezin Topçu, La France nucléaire. L’art de gouverner une technologie contestée, Paris, Seuil, 2013.

- Converging Technologies for the European Knowledge Society (CTEKS) 2006-2008. https://cordis.europa.eu/project/id/28837/reporting

- Bernadette Bensaude-Vincent et Andrée Bergeron, « Science for the people ? Perspectives des STS sur la question sciences et publics », in Sciences et Techniques en Sociétés, dir. Soraya Boudia, Ashveen Peerbaye, ISTE éditions, 2024, p. 83-102. Bernadette Bensaude-Vincent « The politics of buzzwords at the interface of technoscience, market and society. The case of ‘public engagement in science’ », Public Understanding of Science, 23 (3) Avril 2014 : 238 – 253.

- Voir par exemple Nicolas Simoncini, « Histoire de la recherche sur les piles à combustible en France des années soixante aux années quatre-vingt », Thèse de l’Université technologique de Belfort-Montbéliard-Université de Bourgogne Franche-Comté, 2018.

- Isabelle Bruno, A vos marques, prêts…cherchez. La stratégie européenne de Lisbonne, Vers un marché de la recherche, Paris, Le Croquant, 2008. Isabelle Bruno, Emmanuel Didier, Benchmarking. L’État sous pression statistique, Paris, Zones-La Découverte, 2013. Dominique Pestre, Sciences, argent et politique, un essai d’interprétation, Paris, INRA, 2003. A contre-science : politiques et savoirs des sociétés contemporaines, Paris, Seuil, 2013.

- Voir Lise Barnéoud, « De l’autre côté du miroir la vie fait peur », Médiapart, novembre 2025.

- Ulrike Felt, Academic Times, Contesting the Chronopolitics of Research, Palgrave, McMillan, 2025.

L’article Comment faire bifurquer la recherche scientifique ? est apparu en premier sur Terrestres.

09.10.2025 à 11:27

« Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel

Jean-Baptiste Fressoz

Et si ce que nous appelons backlash écologique n'était que la manifestation brutale d'un mouvement plus profond ? C’est la thèse défendue par l’historien Jean-Baptiste Fressoz dans ce court texte : ce qui nous revient en boomerang, c’est l’incompatibilité structurelle entre l’organisation matérielle de nos sociétés et toute perspective écologique.

L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (4029 mots)

Temps de lecture : 9 minutes

Ce texte est extrait du livre collectif Greenbacklash : qui veut la peau de l’écologie ?, sous la direction de Laure Teulières, Steve Hagimont et Jean-Michel Hupé, à paraître le 10 octobre 2025 aux éditions du Seuil.

Le 25 mai 1970, un mois à peine après le premier Jour de la Terre qui vit des millions d’Américains manifester pour la défense de l’environnement, le New York Times évoquait déjà l’hypothèse d’un ecological backlash, d’un retour de bâton contre l’écologie. La menace n’était pas prise au sérieux. La vague environnementaliste semblait portée par la démocratie américaine elle‑même. « Tant que des millions d’Américains ont l’usage de leurs yeux, de leurs oreilles, de leur nez, la position du personnel politique est prévisible », expliquait l’éditorialiste. « Les habitants de Santa Barbara, dont beaucoup sont conservateurs, n’ont pas eu besoin d’être sermonnés pour s’indigner de la pollution de leurs plages. Les habitants de New York et de Los Angeles n’ont pas besoin d’être informés des dangers de la pollution de l’air. »

Dans la perspective des élections de novembre 1970, le New York Times plaignait « le député qui n’aurait pas de mesures environnementales à présenter à ses électeurs ». La défense de l’environnement était alors consensuelle, portée à la fois par une jeunesse éduquée votant démocrate et par le Parti républicain défendant son passé conservationniste (les parcs nationaux, Theodore Roosevelt). L’Environmental Protection Agency (EPA) et le Clean Air Act furent d’ailleurs adoptés sous la présidence du républicain Richard Nixon avec d’écrasantes majorités. Le backlash, expliquait le journal, venait de « conservateurs obtus […] qui n’accepteraient pas d’être sauvés d’un incendie sans demander avec suspicion où ils sont emmenés et si le danger des flammes n’a pas été exagéré ». Certes, quelques industriels « de moindre envergure » s’opposeraient à l’écologie, mais ils « seraient balayés par ceux dotés d’une vision plus large ».

Avec le recul, 1970 semble marquer l’apogée de l’écologie politique aux États‑Unis. La décennie qui s’ouvrait, annoncée par Nixon comme celle de l’environnement, fut surtout celle de la « crise énergétique » et de la recherche tous azimuts de la souveraineté par le nucléaire, par le gaz et par le charbon. Dès 1970, le journal Science prévoyait que la crise énergétique allait engloutir les préoccupations environnementales : « quand l’air conditionné et les télévisions s’arrêteront le public se dira “au diable l’environnement donnez‑moi l’abondance” ». En 1980, l’élection de Ronald Reagan et plus encore le score de Barry Commoner à la même élection (0,25 %) confirmeraient ce sombre pronostic. À l’époque, comme aujourd’hui, l’idée de « backlash écologique » est trop optimiste. Elle suggère une réaction temporaire, une résistance agressive, mais passagère, émanant des franges conservatrices de la société face à un mouvement d’écologisation et de transition. Les reculs observés ne seraient que tactiques : des contretemps fâcheux sur la voie du progrès. Le problème est qu’en matière écologique, le backlash est structurel, il reflète des intérêts liés à la totalité ou presque du monde productif. La lutte contre la pollution touche au fondement de l’activité économique, au volume et à la nature de la production, à la rentabilité des investissements, à la compétitivité des entreprises et des nations et à la place de l’État dans la régulation de l’économie. La nature structurelle du backlash est particulièrement visible pour le cas des États‑Unis et du réchauffement climatique sur lequel se limite ce texte.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

La résignation climatique sous couvert de « transition »

À la fin de la décennie 1970, quand la question du réchauffement apparaît dans l’arène politique aux États‑Unis, personne ne mettait en cause la réalité du phénomène. Sa compréhension n’était entravée ni par les fausses controverses (le climatoscepticisme) ni par les fausses solutions (la capture du carbone par exemple). La nature du défi était bien perçue par les experts de l’EPA et de la National Academy of Science. Les experts soulignaient le rôle central du carbone dans le système productif mondial et l’énorme difficulté qu’aurait l’humanité à sortir des fossiles à temps pour éviter un réchauffement de 3 °C avant 2100. En 1979, le météorologue américain Jule Charney parlait du réchauffement comme du « problème environnemental ultime » : il fallait agir immédiatement, avant même sa détection, pour espérer limiter les dégâts à la fin du XXIe siècle.

Très vite, la résignation l’emporta. En 1979, la Chine annonçait aux pays du G7 ses prévisions de production de charbon : 2 milliards de tonnes par an d’ici l’an 2000, soit les deux tiers de la production mondiale à l’époque. Si on ajoute à cela l’échec de l’énergie nucléaire — lié à ses risques et ses surcoûts —, l’urbanisation et l’électrification du monde pauvre, la poursuite du consumérisme dans le monde riche et la montée du néolibéralisme, on comprend pourquoi l’idée de stopper le réchauffement fut promptement abandonnée.

En 1983, la National Academy of Science publiait un rapport dont le titre Changing Climate signale à lui seul le parti pris de la résignation. La conclusion défendait rationnellement l’idée de ne rien faire. Il était plus que probable que les grandes puissances de ce monde, prises dans un dilemme du prisonnier, ne parviendraient pas à restreindre leur consommation énergétique et matérielle. L’essentiel des stocks de carbone étant réparti entre les États‑Unis, l’URSS et la Chine, c’est‑à‑dire entre deux superpuissances rivales et un pays en voie de développement, il était illusoire de penser qu’un de ces acteurs puisse y renoncer. On pourrait certes ralentir le phénomène, en introduisant une taxe carbone, mais, concluait le rapport, l’expérience des chocs pétroliers récents dissuaderait n’importe quel gouvernement d’opter pour un renchérissement volontaire des prix de l’énergie. Il faudrait donc s’adapter à un climat plus chaud, ce qui, au dire des agronomes, des forestiers et des ingénieurs consultés sur ce sujet était tout à fait envisageable pour un pays comme les États‑Unis. Quant aux pays pauvres, leur meilleure option était encore de brûler les fossiles nécessaires à leur développement et donc à l’augmentation de leur « résilience ». Il y aurait bien sûr des perdants — le Bangladesh est souvent cité à l’époque — mais imaginer que les pays industriels ou ceux qui aspiraient à le devenir puissent sacrifier leur économie pour le bien‑être des plus pauvres était une illusion. Au pire, il resterait la possibilité de déménager des zones entières de la planète.

➤ Lire aussi | « Les plus pessimistes étaient beaucoup trop optimistes »・Jean-Baptiste Fressoz (2023)

À l’échelle internationale, les grandes conférences commencèrent à se succéder, mais sans modifier les bases économiques et géostratégiques du problème. L’une des premières du genre se tient à Toronto en 1988. La déclaration finale fait preuve d’une réelle ambition : réduire de 20 % les émissions mondiales de CO2 d’ici à 2005 par la mise en place d’une taxe sur les combustibles fossiles dans les pays riches, destinée à financer le développement et l’adaptation des pays pauvres. Mais des contre‑feux sont rapidement allumés. En 1988, une nouvelle institution est créée, le GIEC, dont le but explicite était de remettre les gouvernements au cœur du processus d’expertise. Parmi les trois groupes composant le GIEC, deux sont présidés par des climatosceptiques. Le groupe III, celui chargé des « solutions », est dirigé par l’Américain Robert Reinstein. Comme il l’expliquera plus tard, cette affaire de réchauffement n’est selon lui qu’un faux-nez des négociations commerciales. Les Européens, jaloux des ressources énergétiques américaines, cherchent à nuire à la compétitivité des États‑Unis en invoquant des objectifs de réduction d’émissions illusoires. En tant que chef de la délégation américaine à la conférence de Rio en 1992, il est chargé par son gouvernement de mettre en avant les solutions technologiques au réchauffement — même si lui-même n’y croyait guère. Cette « carte technologique » — c’est son expression — fut largement reprise tant elle arrangeait tout le monde : elle permettait de repousser à plus tard et dans des progrès futurs les efforts de décarbonation.

Transitionisme et climatoscepticisme sont loin d’être contradictoires. En 2002, un mémo de Franz Luntz qui est alors le principal communiquant au service du Parti républicain montre comment ces deux tactiques dilatoires peuvent fonctionner en tandem. Selon lui, les Républicains proches des intérêts pétroliers sont perçus comme vulnérables sur la question climatique. Ils ont besoin de modifier leur langage. Il leur faut par exemple employer le terme « énergie » en lieu et place de « pétrole », dire « energy company » pour désigner Exxon et consorts. De même, mieux vaut éviter « drilling for oil », qui évoque « une bouillasse noire et gluante », mais dire plutôt « energy exploration » qui paraît plus propre et renvoie à la technologie. Sur la question du climat, Luntz reprend la boîte à outils des marchands de doute et y ajoute l’idée de transition en cours. « Le débat scientifique est en train de se clore contre nous » écrit‑il, mais il reste « une fenêtre de tir ». Les Américains respectent la science et donc il faut insister sur le besoin de faire plus de science ou de la meilleure science. Et surtout, il faut parler d’innovation, souligner les baisses d’émissions déjà réalisées par le secteur privé et insister sur les progrès technologiques à venir. L’opposition aux normes et aux traités internationaux n’est pas contre le climat ou l’environnement. Au contraire : ces règles imposées par les étrangers entraveront la prospérité nationale et l’inventivité technologique américaines. C’est aussi à ce moment, sous la présidence de George W. Bush, que sont poussées les propositions de capture et de stockage du carbone, solutions impraticables à grande échelle, mais qui jouent un rôle clé dans les scénarios de neutralité carbone mis en avant par le GIEC.

Quelle « écologisation » au regard des dynamiques matérielles ?

Depuis que le monde se préoccupe officiellement du changement climatique, depuis 1992 et la conférence de Rio, les techniques — dont les énergies renouvelables — ont beaucoup progressé : il faut émettre presque deux fois moins de CO2 pour produire un dollar de PIB. Mais ce rapport entre deux agrégats est bien trop grossier pour comprendre les dynamiques matérielles. La baisse de l’intensité carbone de l’économie mondiale cache le rôle presque inexpugnable des énergies fossiles dans la fabrication d’à peu près tous les objets, un rôle qu’elles remplissent, il est vrai, de manière plus efficace. Depuis les années 1980, l’agriculture mondiale a accru sa dépendance au pétrole et au gaz naturel (ingrédient essentiel des engrais azotés) avec les progrès de la mécanisation et l’usage croissant d’intrants chimiques. L’extraction minière et la métallurgie deviennent plus gourmandes en énergie. L’urbanisation du monde pauvre a conduit à remplacer des matières peu émettrices comme le pisé ou le bambou par du ciment. L’extension des chaînes de valeur, la sous‑traitance et la globalisation accroissent les kilomètres parcourus par chaque marchandise ou composant de marchandise et donc le rôle du pétrole dans la bonne marche de l’économie. Tous ces phénomènes sont masqués par l’efficacité croissante des machines et le poids des services dans le PIB mondial (d’où l’impression de découplage), mais ils n’en sont pas moins des obstacles essentiels sur le chemin de la décarbonation.

➤ Lire aussi | Défataliser l’histoire de l’énergie・François Jarrige & Alexis Vrignon (2020)

Car la « transition énergétique » présentée comme la solution au réchauffement concerne surtout l’électricité, soit 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour l’aviation, le transport maritime, l’acier, le ciment, les plastiques, les engrais, l’agriculture, le bâtiment ou encore l’armement, les perspectives de décarbonation restent encore assez fantomatiques. Le déploiement des renouvelables va alimenter en électricité décarbonée une économie dont la constitution matérielle dépendra encore longtemps des fossiles. D’où la nécessité de quantités colossales « d’émissions négatives » après 2050 sous forme de BECCS, pour « bioénergie couplée à la capture et au stockage de carbone ». C’est sur cette promesse technologique sans fondement que reposait l’Accord de Paris.

En 1970, l’éditorialiste du New York Times qui avait inventé le terme d’« ecological backlash» se moquait d’une rumeur colportée par la droite américaine, celle d’une collusion entre socialisme et environnementalisme. Peut‑être aurait‑il fallu explorer cette idée plus loin : lutter contre le réchauffement et la destruction des écosystèmes nécessite une transformation extraordinairement profonde du monde matériel et donc de notre société. Cela requiert non seulement le déploiement de nouvelles techniques, mais aussi et surtout le démantèlement accéléré de secteurs entiers de l’économie qui dépendent et dépendront longtemps des fossiles. Il s’agit bien d’une rupture avec le capitalisme industriel fondé sur la propriété privée des moyens de production. Denis Hayes, l’organisateur du premier Jour de la Terre, le reconnaissait volontiers : « Je soupçonne que les politiciens et les hommes d’affaires qui sautent dans le train de l’écologie n’ont pas la moindre idée de ce à quoi ils s’engagent […] Ils parlent de projets de traitement des eaux usées alors que nous contestons l’éthique d’une société qui, avec seulement 6 % de la population mondiale, représente plus de la moitié de la consommation annuelle mondiale de matières premières. »

L’idée de backlash a ceci de confortable qu’elle tend à naturaliser l’écologisation des sociétés. Elle donne l’impression que les revers actuels ne sont que temporaires. La transition serait en marche, il suffirait de l’accélérer. En fait, les ennemis de l’écologie — qu’ils soient populistes ou néolibéraux — ne sont que la face visible et grimaçante d’une force colossale, celle qui se trouve derrière l’anthropocène : non seulement le capitalisme, mais tout le monde matériel tel qu’il s’est constitué depuis deux siècles.

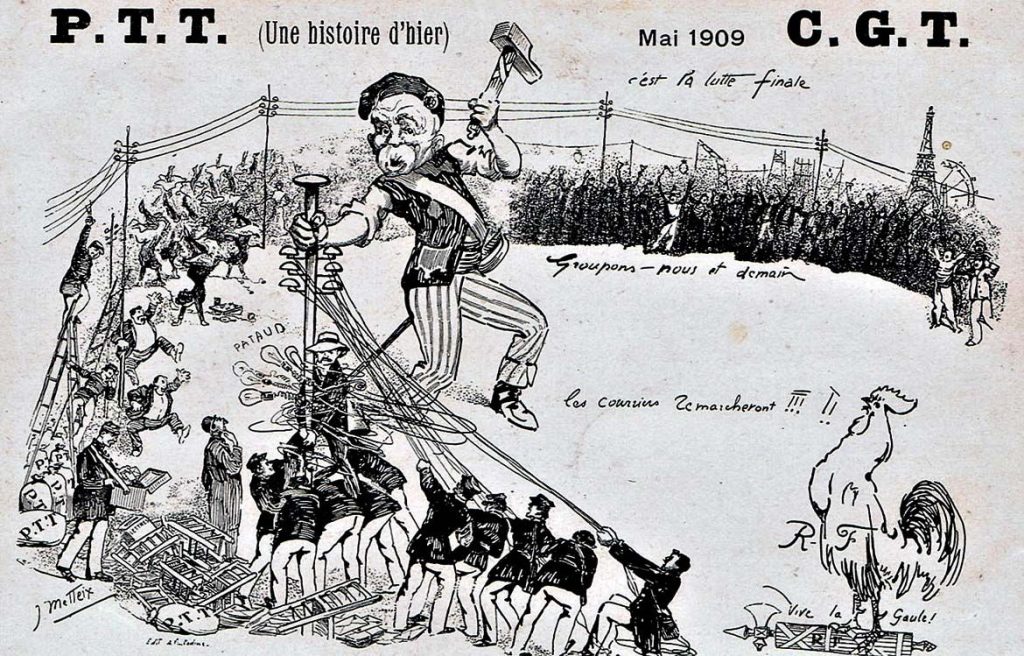

Sunday Telegraph, 26 avril 1970 (traduit en français)

➤ Lire aussi | Portrait du capitalisme en économie régénérative・Quentin Pierrillas (2020)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.

22.07.2025 à 11:31

En finir avec l’« architecture-as-usual »

Mathias Rollot

Qu’est-ce que l’écologie pour l’architecture ? Pour l’heure : un argument de vente. À partir d’un chantier ordinaire, Mathias Rollot oppose les promesses vertes à ce que serait une architecture véritablement écologique, frugale et conviviale. Contre la tentation de l’"architecture-as-usual", il appelle à réparer, détourner, dé-projeter.

L’article En finir avec l’« architecture-as-usual » est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (8256 mots)

Temps de lecture : 17 minutes

On entend (un peu) parler d’écologie en architecture. Mais que cela recouvre-t-il au juste, et que se passe-t-il lorsqu’on essaie de transformer l’écologie en système d’évaluation de l’architecture ? Il faudrait pour cela s’entendre précisément sur la chose. S’accorder, tout d’abord, sur le fait qu’il y a, non pas une, mais des écologies, fondées sur des systèmes de valeurs différents, qui ne se valent pas et qui souvent s’affrontent. Puis, considérer la myriade de discussions qu’il faudrait pouvoir ouvrir sur le sujet et qui tardent à venir dans les communautés concernées (autant que dans la société tout entière). Enfin, regarder avec ces outils et avec honnêteté nos théories, pratiques et pédagogies architecturales ; tenter de les percevoir depuis des perspectives écocentrées multiples, avec pour principale finalité l’habitabilité de la zone critique terrestre pour toustes1.

En guise de contribution à ce chantier important, cet article aborde la question de l’évaluation écologique de l’architecture. La possibilité d’évaluer la pertinence écologique réelle d’une opération, c’est ce que peut-être personne ne fait très explicitement, mais ce que beaucoup font implicitement lorsqu’ils et elles discutent des bonnes pratiques, de leurs méthodes concrètes et de leurs choix éthiques, de leurs valeurs et « engagements » écologiques en architecture : ils et elles disent par là ce qu’ils pensent être le mieux à faire – à savoir, en creux, ce qui serait plus écologique. Mais au-delà du simple bilan carbone, du respect de la règlementation ou de l’obtention de labels (dont la valeur pourrait aussi faire l’objet de longues discussions), comment peut-on sérieusement estimer qu’un édifice est « écologique » ou ne l’est « pas », voire qu’un édifice est « plus écologique » qu’un autre ? La question posée ici est celle de savoir ce qu’il faut prendre en compte pour engager une telle argumentation, autant que l’interrogation plus générale de savoir si, oui ou non, une telle démonstration est seulement possible.

En engageant ce propos, je n’entends bien sûr nullement affirmer que tout édifice a la même valeur environnementale. Loin de là ! Mon intention est d’une part d’alerter sur l’incomplétude systématique et profonde des propos environnementaux en architecture, qui se réduisent trop souvent à des déclarations d’intention ou à de simples « calculs » – comme si les questions écologiques pouvaient être mises en équations avec réponse définitive à la clé. D’autre part, il s’agit de mettre en lumière l’absurdité de l’argument courant de la « compensation » (qui veut par exemple qu’un peu de biodiversité ferait pardonner trop de béton armé) et les différentes stratégies de dissimulation ou de greenwashing qui en découlent trop souvent. J’essaierai, enfin, de montrer en quoi ce prétendu « argument » relève de l’impensé, et de dire à quel point cet impensé me semble permis par un profond vide social contemporain en matière de lieux de débats, critiques et honnêtes, en architecture. Autrement dit : nous n’aurions pas, collectivement, des discours si pauvres et erronés, si lâches et mensongers, si nous avions plus de lieux et de moments, plus d’espaces et de modalités de pensée sincère, solidaire et (auto-)critique de l’architecture. L’historique espace compétitif orchestré par le capitalisme néolibéral semble avoir été encore amplifié par le récent développement de la vie numérique généralisée et ses effets atomisants et déterritorialisants. Nous ne devons pas juste retrouver la Terre et le terrestre, mais aussi l’espace politique convivial capable de faire de nos corps des éléments liés d’un même monde (co-)habité. Quelle « architecture écologique » sans cela ?

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Bullshit ordinaire

La réglementation thermique, installée à la suite du choc pétrolier de 1973, progresse d’année en année : d’une limitation à 225 kWh/M2/an en 1974, elle finit à 50kWh/m2/an en 2012, avant de se transformer encore en « Réglementation Environnementale » en 2020. Mais, malgré leur montée en complexité, ces réglementations restent encore largement centrées sur l’unique question de la consommation énergétique. Quels bâtiments exemplaires en termes écologiques ces cinquante années d’exigences progressives produisent-elles aujourd’hui ? Puisque toutes les architectures contemporaines courantes doivent s’y conformer par obligation règlementaire, il n’y a donc qu’à ouvrir les yeux sur les dernières livraisons ordinaires, ici et là, dans nos quotidiens.

À l’heure où s’écrivent ces lignes, j’ai sous les yeux un chantier. Depuis mon balcon, je vois une construction entièrement en béton armé, du polystyrène, des bâches plastiques et de la colle, des tapis de mousse, des tubes et des rouleaux plastiques. L’entreprise Icade, qui dit mettre « au cœur de son modèle d’affaires les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus durable »2, construit ici des logements qu’on peut qualifier à bon droit de « standardisés ». Cela, si ce n’est dans leur intérêt économique, mais aussi au service de la croissance économique et du développement (« durable », s’entend) de la ville, du département, de la région et du pays. Tout le monde en profitera sûrement par ruissellement ! La scène m’interroge : qui fait donc les labels et les réglementations environnementales en architecture, et au service de qui, de quoi ? Sur les panneaux de façade interdisant l’accès au chantier, de grandes publicités orchestrent un mariage sans gêne entre capitalisme et environnementalisme : « Une respiration végétale avec un jardin intérieur en cœur d’îlot » / « Idéal pour investir » ; « Votre 2 pièces à partir de 281 000€ parking inclus » / « des matériaux respectueux de l’environnement pour une construction éco-responsable » ; « Loi Pinel – LMNP » / « l’ensemble du projet privilégie les essences locales dans le respect de la biodiversité ». On peut visiblement écrire n’importe quoi pour promouvoir son projet publiquement. Qui ira se plaindre ? La scène est aussi banale qu’ancienne. Plus personne n’y prête même attention.

Qui fait donc les labels et les réglementations environnementales en architecture, et au service de qui, de quoi ?

Et puis, de toute façon, qui blâmer pour cela ? La graphiste qui a composé les panneaux à grand renforts de slogans stéréotypés, sur demande de sa cheffe ? Ou bien son chef – lui qui, sans y croire lui-même, a lu dans une étude marketing que mettre le mot biodiversité sur un panneau augmenterait de 50% l’impact du message chez l’observateur·ice ? On pourrait aussi penser à l’architecte cheffe de projet, qui a dû transmettre les arguments architecturaux à utiliser pour la com’, quand il lui restait quelques minutes de libre entre toutes les injonctions à la rentabilité et les réglementations contradictoires et intenables avec lesquelles elle a tenté de composer tout du long du projet. Et bien d’autres encore. La seule chose qui est certaine, c’est que ça n’est en aucun cas la responsabilité des ouvriers qui y travaillent pour peu, manipulant à longueur de journée ces isolants de polystyrène, colles, plastiques et autres mousses chimiques au profit d’autres qu’eux. Au-delà de la dialectique sociale du projet et du chantier, des matériaux et de la communication, il est intéressant de questionner la stratégie intellectuelle et le monde habité révélés par ce tableau. Ce monde dans lequel l’écologie semble être un argument de vente ; dans lequel les déclarations environnementales peuvent être multipliées sans garanties et sans risques ; dans lequel « éco-matériaux », « biodiversité », « jardin intérieur », « local » et « végétal » forment un champ lexical cohérent et inquestionné, magique. Certes, la problématique écologique se trouve ici élargie hors du champ énergétique, mais pour quels résultats concrets ?

De Mathias Rollot, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Face à la bataille de l’eau, l’hypothèse biorégionaliste », avril 2023.

Sur la compensation de tout par n’importe quoi

Il est bien difficile de comprendre quel est le rapport réel entre ces éléments à connotation « écologique », et comment l’architecte et l’architecture pourraient bien mélanger tous ces ingrédients pour en faire une soupe un tant soit peu digeste. Un gain – même démontrable – en biodiversité peut-il « compenser » le bilan carbone désastreux d’une opération ? Inversement, le fait de construire en bio- et géo-sourcé, de façon frugale : cela peut-il suffire à éviter de bon droit l’importance des problématiques de faunes, de flores, d’hydrologie et de sols engagées par toute construction ? Et que pourrait bien remplacer ou excuser l’engagement territorial, la construction avec les filières locales, avec les « artisan·es du coin » (et encore faut-il préciser lesquels) et les savoir-faire historiques d’une région : est-ce une raison valable pour passer outre les bilans carbones, la compromission avec le grand capital, ou l’imperméabilisation massive des sols ? Ce qui interrogé là n’est autre que la manière dont, bien trop souvent, les discours contemporains placent dans la même équation, des matières et arguments écologiques qui n’ont que très peu à voir les uns avec les autres. Comme si tout pouvait servir « d’équivalence écologique » à n’importe quoi, et qui plus est sur de simples bases déclaratives.

Ce mélange des genres donne à l’actualité des débats un caractère tout à fait « délirant » – au sens premier du terme : il s’agit d’une forme de délire collectif, un imaginaire onirique, qui ne touche plus terre. « Hyperréel », aurait probablement dit Jean Baudrillard3. Dans ce voyage irrationnel, les systèmes d’évaluations et les systèmes de valeurs, les échelles et les sujets s’échangent et s’hybrident, se floutent et s’inversent à tout moment. On fait dans « l’échange symbolique », tout en restant persuadé·es d’être dans la rationalité et la concrétude – voire dans « l’engagement ». Consciemment et sans vergogne pour les uns, involontairement et sans s’en rendre compte pour les autres. Les architectes qui défendent un sujet pour en nier un autre le font-ils de bonne foi ? Il est assez facile de tout faire pour accueillir des chauves-souris et moineaux en façade en Europe, tout en contribuant activement à détruire les forêts primaires d’Indonésie avec une construction en bois exotique.

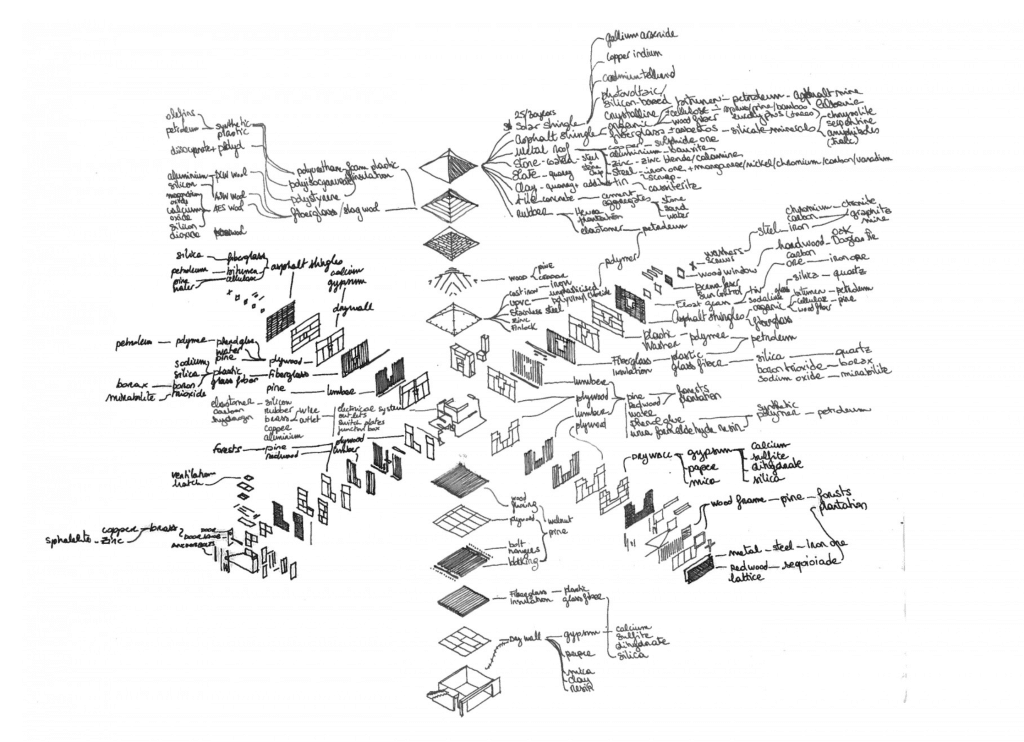

La question qui doit être posée à tout édifice est d’abord la suivante : écologiquement, géographiquement et socialement parlant, où est-ce que se concrétisent les impacts écologiques d’un bâtiment ? Autrement dit, l’impact écologique est-il à mesurer là où le bâtiment est construit, ou bien se mesure-t-il aussi dans les « paysages réciproques »4 impactés par sa construction, la transformation de ses matières et l’acheminement de ses matériaux ? Se mesure-t-il à l’échelle locale, pour les espèces qu’il déplace ou favorise, ou bien à l’échelle planétaire, pour le réchauffement global et l’effondrement des espèces auquel la construction du bâtiment contribue à sa manière ? D’ailleurs, quel édifice pourrait avoir autre chose que des impacts locaux, trans-locaux ET globaux à la fois ? L’enjeu est de limiter tous ces impacts à toutes ces échelles, au mieux, et non d’utiliser l’un de ces sujets comme faire-valoir pour masquer le score désastreux des autres. L’enjeu est de tendre au mieux vers le bilan (le plus) global (possible) de la construction.

Il est assez facile de tout faire pour accueillir des chauves-souris et moineaux en façade en Europe, tout en contribuant activement à détruire les forêts primaires d’Indonésie avec une construction en bois exotique.

Mais c’est une évidence : personne ne possède toutes les clés pour maîtriser les différentes parties du problème. Il ne suffirait pas d’être écologue-ingénieur-hydrologue-urbaniste-géochimiste-climatologue-architecte-forestier-paysagiste pour bien comprendre toutes les données du problème posé par de telles équations environnementales. Il faudrait aussi avoir accès à toutes les données factuelles – et donc à des systèmes de mesures multiples, coûteux, voire impossibles – pour pouvoir poser les questions sur la base d’études sérieuses du réel. Et encore, quand bien même tout cela serait possible, il faudrait encore pouvoir transmettre les résultats de son enquête à d’autres, en des termes compréhensibles par toustes. Et enfin, il faudrait aussi pouvoir prendre en compte ce fait, absolument central, que la question écologique n’est jamais résolue en amont de la construction.

L’écologie dépend aussi, pour une très large part, des usages conscients et inconscients des usager·es ; des politiques et des réglementations urbaines changeantes ; des programmes qui y prennent place et qui évoluent à chaque décennie ; de la maintenance effective et de l’adaptabilité potentielle ; de la déconstruction possible et de la déconstruction concrète ; et encore, des modes et des esthétiques qui passent, et qui poussent à démolir le construit encore solide mais désuet d’avant-hier. L’écologie de l’architecture est aussi fonction des déplacements invisibles dans les écosystèmes souterrains et aériens que la construction orchestre ; des perturbations complexes dans les cycles de l’eau à l’échelle du bassin-versant ; ou encore de l’agentivité non-humaine à toute échelle – du pigeon aux surmulots, des tremblements de terre aux canicules. C’est tout cela aussi qui devrait être pris en compte pour quantifier l’impact et l’utilité, la nuisance et la pertinence écologique d’une construction. A minima.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Pour un Conseil Diplomatique des Bassins-Versants », avril 2024.

Face à l’impossible quantification, « leur écologie et la nôtre »5

À bien des égards, il est donc légitime d’affirmer que l’écologie de l’architecture ne pourra jamais être pleinement démontrée, parfaitement quantifiée, solidement défendue sur tous les plans à la fois. Nous ne pourrons jamais entièrement démontrer par une équation, de façon ferme et définitivement qu’un bâtiment est « écologique » ou ne l’est « pas ». En suivant, il semble évident qu’on ne peut pas sérieusement mettre dans le même calcul « d’équivalence écologique » tout un melting-pot de choses hétérogène et irréductibles les unes aux autres (béton, papillon, inondation ?) sans un minimum de recul critique, de précautions, voire de second degré ! Le principe de « compensation écologique » pose déjà de sérieux problèmes théoriques et pratiques6, ne serait-ce que quand on cherche « simplement » à compenser des sols par d’autres sols7. Les pratiques de « compensation carbone » posent non moins de problèmes alors qu’elles devraient « simplement » placer en équivalence des « tonnes de CO2 » produites avec d’autres évitées ou absorbées8. Comment imaginer compenser du béton armé par des papillons, de l’imperméabilisation par de la terre crue, du capitalisme par de la participation ? Entre résignation et compétition9, malhonnêteté et stupidité, voilà un débat tout à fait analogue à celui que nous retrouvons dans les discussions ordinaires, où se mélangent consommation de viande rouge, avion, jardinage et engagement associatif, si bien que rapidement on ne distingue plus ni critères d’évaluation, ni modalités de comparaison claire, ni finalité écologique bien identifiée.

Dans les deux cas, la seule issue viable est évidente : c’est celle de la frugalité ; c’est la décroissance ; c’est le déchet qui n’est pas généré et l’énergie qui n’est pas consommée ; c’est le produit qui n’est pas produit ; c’est même éventuellement l’édifice qui n’est pas édifié – n’en déplaise à celleux qui voudraient aussi faire taire le nécessaire débat sur la construction neuve elle-même10. Oui, dans la difficulté qui nous occupe, l’action la plus écologique est encore celle que l’on n’entreprend pas.

La seule issue viable est évidente : c’est la décroissance ; c’est le déchet qui n’est pas généré et l’énergie qui n’est pas consommée ; c’est le produit qui n’est pas produit ; c’est même éventuellement l’édifice qui n’est pas édifié.

Et s’il faut vraiment construire, rénover, transformer et déconstruire, alors on pourrait raisonnablement se tourner vers les voies qui ne laissent que peu de doute sur leur nocivité moindre : celle de « bâtir avec ce qui reste »11, celle de « faire mieux avec moins »12, celle du « dé-projet » comme il existe du « dé-design »13, celle du décolonial14 ou encore celle de la « décroissance conviviale, de la sobriété énergétique et du low-tech pour l’architecture »15. Ceux et celles qui voudront comprendre ces termes les comprendront sans difficulté. L’architecture non-extractive sera toujours plus pertinente que l’architecture du spectacle écologique. Elle n’en est pas moins esthétique ou exigeante ; elle n’en est pas moins porteuse d’un projet de société commun, joyeux et créatif – tout au contraire ! La sobriété ne s’oppose qu’à l’ébriété. Bâtissons avec les milieux, quand c’est nécessaire, collectivement et magnifiquement, libéré·es de l’économie et de l’idéologie de la croissance et de l’extractivisme néocolonial. Bâtissons ensemble des établissements plus qu’humains raisonnables, qui tiennent réellement dans les limites planétaires. Réparons, détournons, revendiquons le droit à des structures collectives qu’on puisse comprendre et dont on puisse toustes prendre soin en autonomie. A minima, il faudra pour cela se libérer des héritages problématiques de la discipline architecturale ; se défaire des mauvaises habitudes du bâtir-as-usual ; et encore appliquer un principe d’honnêteté strictement simple, consistant à « faire ce qu’on dit et dire ce que l’on fait ».

La tentation de l’architecture-as-usual

Tout cela étant avancé, et quelle que soit l’écologie choisie pour poursuivre : pourquoi peut-on observer aujourd’hui tant de tentatives de compensation voire d’invisibilisation, tant d’actions visant à masquer par recouvrement une action X par un fait Y ? De quoi est-ce le signe, de quoi est-ce le garant, et que pensons-nous réussir en faisant cela ? Si ce n’est, peut-être, poursuivre tout simplement le business-as-usual. Ou plutôt, puisque la critique du « business » est un peu facile et puisque beaucoup ne s’y reconnaissent pas, l’architecture-as-usual ! Combinée à la pédagogie-de-l’architecture-as-usual16 et la recherche-en-architecture-as-usual17, la pratique-as-usual est un signal qu’on aurait tort de prendre à la légère. C’est le signe d’un monde qui ne veut pas mourir autant que la preuve que des agents sont toujours à son service ; c’est la marque d’un comme-si-de-rien-n’était qui ne s’assume même pas forcément, mais signe pour autant la collaboration, la compromission effective avec la destruction à l’œuvre. Oui, il y a bien une destruction « plus qu’involontaire » du Système-Terre ; oui, il y a bien des systèmes et des personnes pour l’orchestrer, et bon nombre de « collabos » pour la mettre en œuvre. L’architecture-as-usual est non moins une de leurs signatures que le greenwashing qui l’accompagne de plus en plus fréquemment.

Il faut aussi reconnaître que « l’injonction sociale au vert » est un fait réel. À mesure qu’elle devient plus pressante et plus légitime, l’architecture-as-usual est poussée à perpétuer l’illusion d’une position engagée ; le greenwashing (volontaire) et le greenwishing (involontaire) sont les conditions de possibilité de sa survie18. Tant et si bien qu’il serait salutaire d’aborder collectivement la « tentation du greenwashing » qui se pose légitimement à chaque image de synthèse produite pour gagner un concours, à chaque oral pour défendre sa posture et ses édifices. On pourrait, on devrait choisir de critiquer et de s’auto-critiquer, solidairement et confraternellement pour y faire face. On devrait aborder ce sujet avec d’autres disciplines et d’autres visions du monde, en dialogue par exemple avec des pensées comme celles de Fatima Ouassak, qui a mille fois raison de souligner les manières dont « le projet écologique majoritaire » est aujourd’hui, en France, un projet de « maintien de l’ordre social actuel » : « il exprime une inquiétude face au changement (on veut que nos enfants aient la même vie que nous) et une aspiration à la vie d’avant » – avec toutes les parts coloniales et racistes que cela inclut, structurellement19. Question rhétorique : quel rôle joue le faux discours écologiste de l’architecture-as-usual dans ce contexte conservateur ? Quels types de « colonialisme vert », de « capitalisme-colonial », de domination métropolitaine ou de purification ethnique cristallise-t-elle sous couverts de façades végétalisées, de toitures plantées ou d’espaces publics végétalisés-apaisés ?

Il serait salutaire d’aborder collectivement la « tentation du greenwashing » qui se pose légitimement à chaque image de synthèse produite pour gagner un concours, à chaque oral pour défendre sa posture et ses édifices.

On devrait donc débattre sérieusement de l’actualité de la profession et de ses compromissions, et inventer ensemble des manières d’y répondre, sur la base du problème intelligemment et honnêtement posé. Pour l’heure, hélas, la question semble plutôt osciller entre honte, gêne et mauvaises blagues en privé. Tandis que, dans les espaces publics de débat de l’architecture, on en est encore au stade du tabou, voire du refoulé collectif. En lieu et place des échanges stimulants que nous pourrions avoir, on assiste plus généralement à un silence gêné ou à une malhonnêteté crasse. La confusion entre solidarité et corporatisme, le système de médiatisation architecturale en vase clos et le repli « autonomiste » sur la discipline20 semblent avoir eu raison de la possibilité de confronter des milieux de l’architecture contemporain à l’aune des enjeux de notre époque. La critique n’est plus. Mais, après tout, a-t-elle vraiment déjà eu lieu ?21

Dans ces lignes, j’ai tenté de mettre en lumière la double et paradoxale nécessité et impossibilité de cerner entièrement la question de l’écologie en architecture ; d’en visualiser parfaitement tous les contours. Ce faisant, j’ai souhaité donner des raisons de se méfier de quiconque pourrait bien se prévaloir à des fins communicationnelles de quoi que ce soit à ce sujet – qui plus est lorsque cela est fait au moyen de compensations grossières entre des entités qui n’ayant aucune équivalence écologique. En appui sur les conclusions et les horizons dessinés par d’autres que moi, j’ai proposé de suivre les voies « les moins nocives » que nous ayons à notre portée. J’ai voulu mettre en lumière tant la nuisance des postures occultantes – ces voies qui tendent à occulter un sujet en le masquant sous un autre –, que les voies qui occultent la situation écologique tout court.

En guise de conclusion, j’invite à mûrir les sages conclusions de Stella Baruk, dont les travaux rappellent la fréquence des envies de déduire « l’âge du capitaine » sur la base du nombre de moutons et de chèvres présents à bord22. J’entends par là que si les calculs écologiques de l’architecture sont à la fois truffés de « malentendus » et d’« autres entendus » que ceux attendus, alors toutes nos équations sont tout simplement fausses. Nous devons faire preuve de vigilance et d’intelligence collective. Cela ne pourra avoir lieu sans, tout d’abord, un peu d’honnêteté intellectuelle, un peu de modestie et des outils incontournables du dialogue, de la pensée critique et du débat de fond. Pour avancer ensemble sur le sujet. Il faudra du courage, pour autant que cela supposera, a minima, la volonté collective de dépasser le corporatisme sclérosant en place dans les communautés de l’architecture.

Photographie d’ouverture : Mathias Rollot.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Tous mes remerciements à Philippe Simay pour toutes les stimulantes réflexions que nous avons eues ces derniers mois, qui ont beaucoup nourri ces lignes. Et tous mes remerciements à Nils Le Bot, Emeline Curien, Sophie Gosselin, Jeanne Etelain et Martin Paquot pour leurs retours sur des premières versions de l’article et leurs riches suggestions pour l’améliorer. Merci enfin à Emilie Letouzey qui a édité ce texte et m’a accompagné avec beaucoup de bienveillance dans les dernières étapes avant publication. Cela étant dit, les faiblesses du texte – puisqu’il y en a toujours – n’engagent évidemment que moi.

- Voir son site Internet : https://www.icade.fr/groupe

- Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation, Galilée, 1981 ; Jean Baudrillard, Pourquoi tout n’a-t-il pas déjà disparu ?, L’Herne, 2007.

- Jane Hutton, Reciprocal Landscapes : Stories of Material Movements, Routledge, 2019.

- Écho au titre de l’anthologie d’écologie politique consacrée à André Gorz (Seuil, 2020).

- « Potentiellement intéressante, la compensation présente néanmoins de multiples difficultés théoriques et pratiques. Nombre d’études réalisées ces dernières années mettent en doute l’efficacité de la compensation, pointent le flou qui entoure son évaluation et les effets pervers qu’elle peut entraîner. De plus, on observe chez les acteurs de la compensation des pratiques contestables tant sur le plan technique qu’éthique, ce qui rend le système de la compensation encore plus problématique et controversé. Le bilan de la compensation est ainsi très mitigé. ». Adriana Blache, Frédéric Boone et Étienne-Pascal Journet, « Compensation. Notre impact sur la biosphère peut-il être l’objet d’un jeu comptable ? », dans Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure Teulières, Greenwashing. Manuel pour dépolluer le débat public, Seuil, 2022, p. 62.

- Magali Weissgerber, Samuel Roturier, Romain Julliard, Fanny Guillet, « Biodiversity offsetting : Certainty of the net loss but uncertainty of the net gain », Biological Conservation, vol. 237, septembre 2019, pp. 200-208. Pour une littérature plus accessible sur le sujet, voir plutôt Marie Astier, « Grands projets destructeurs : l’esbroufe de la « compensation écologique » », Reporterre, 2019.

- Voir notamment Stéphane Foucart, « Les bénéfices climatiques de la “compensation carbone” sont au mieux exagérés, au pire imaginaires », Le Monde, 29 janvier 2023 ; Alice Valliergue, Compensation carbone. La fabrique d’un marché contesté, Sorbonne Université Presses, 2021 ; Augustin Fragnière, La compensation carbone : illusion ou solution ?, PUF, 2009.

- À la lecture de ces lignes, un confrère commente : « Je ferais l’hypothèse de l’aliénation, d’un mélange subtil entre : une cohabitation morbide et résignée des individus avec le spectacle désolant de l’hégémonie capitaliste ; une anxiété de réussite-survie dans un système qui broie les derniers de cordée ; et un renoncement intellectuel face à une société qui ne mobilise plus la raison (science) et l’éthique pour gouverner. ».

- Charlotte Malterre-Barthes, A moratorium on new construction, Steinberg Press, 2025.

- Philippe Simay, Bâtir avec ce qui reste, Terre Urbaine, 2024.

- Philippe Madec, Mieux avec moins, Terre Urbaine, 2021.

- « Dé-designer », appel à contributions de la Revue Azimuts – Design Art Recherche.

- Mathias Rollot, « Onze pistes vers une métamorphose décoloniale de l’architecture », AA’, 2025.

- Solène Marry (dir.), Architectures low-tech. Sobriété et résilience, Parenthèses/Ademe, 2025 ; Mireille Roddier, « Degrowth, Energy Sobriety, Low-Tech : Towards an Architecture of Conviviality », Places Journal, 2024.

- Mathias Rollot, « Pourquoi enseigner l’alternatif ? », AMC, 2024.