Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique

09.10.2025 à 11:27

« Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel

Jean-Baptiste Fressoz

Et si ce que nous appelons backlash écologique n'était que la manifestation brutale d'un mouvement plus profond ? C’est la thèse défendue par l’historien Jean-Baptiste Fressoz dans ce court texte : ce qui nous revient en boomerang, c’est l’incompatibilité structurelle entre l’organisation matérielle de nos sociétés et toute perspective écologique.

L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (3968 mots)

Temps de lecture : 9 minutes

Ce texte est extrait du livre collectif Greenbacklash : qui veut la peau de l’écologie ?, sous la direction de Laure Teulières, Steve Hagimont et Jean-Michel Hupé, à paraître le 10 octobre 2025 aux éditions du Seuil.

Le 25 mai 1970, un mois à peine après le premier Jour de la Terre qui vit des millions d’Américains manifester pour la défense de l’environnement, le New York Times évoquait déjà l’hypothèse d’un ecological backlash, d’un retour de bâton contre l’écologie. La menace n’était pas prise au sérieux. La vague environnementaliste semblait portée par la démocratie américaine elle‑même. « Tant que des millions d’Américains ont l’usage de leurs yeux, de leurs oreilles, de leur nez, la position du personnel politique est prévisible », expliquait l’éditorialiste. « Les habitants de Santa Barbara, dont beaucoup sont conservateurs, n’ont pas eu besoin d’être sermonnés pour s’indigner de la pollution de leurs plages. Les habitants de New York et de Los Angeles n’ont pas besoin d’être informés des dangers de la pollution de l’air. »

Dans la perspective des élections de novembre 1970, le New York Times plaignait « le député qui n’aurait pas de mesures environnementales à présenter à ses électeurs ». La défense de l’environnement était alors consensuelle, portée à la fois par une jeunesse éduquée votant démocrate et par le Parti républicain défendant son passé conservationniste (les parcs nationaux, Theodore Roosevelt). L’Environmental Protection Agency (EPA) et le Clean Air Act furent d’ailleurs adoptés sous la présidence du républicain Richard Nixon avec d’écrasantes majorités. Le backlash, expliquait le journal, venait de « conservateurs obtus […] qui n’accepteraient pas d’être sauvés d’un incendie sans demander avec suspicion où ils sont emmenés et si le danger des flammes n’a pas été exagéré ». Certes, quelques industriels « de moindre envergure » s’opposeraient à l’écologie, mais ils « seraient balayés par ceux dotés d’une vision plus large ».

Avec le recul, 1970 semble marquer l’apogée de l’écologie politique aux États‑Unis. La décennie qui s’ouvrait, annoncée par Nixon comme celle de l’environnement, fut surtout celle de la « crise énergétique » et de la recherche tous azimuts de la souveraineté par le nucléaire, par le gaz et par le charbon. Dès 1970, le journal Science prévoyait que la crise énergétique allait engloutir les préoccupations environnementales : « quand l’air conditionné et les télévisions s’arrêteront le public se dira “au diable l’environnement donnez‑moi l’abondance” ». En 1980, l’élection de Ronald Reagan et plus encore le score de Barry Commoner à la même élection (0,25 %) confirmeraient ce sombre pronostic. À l’époque, comme aujourd’hui, l’idée de « backlash écologique » est trop optimiste. Elle suggère une réaction temporaire, une résistance agressive, mais passagère, émanant des franges conservatrices de la société face à un mouvement d’écologisation et de transition. Les reculs observés ne seraient que tactiques : des contretemps fâcheux sur la voie du progrès. Le problème est qu’en matière écologique, le backlash est structurel, il reflète des intérêts liés à la totalité ou presque du monde productif. La lutte contre la pollution touche au fondement de l’activité économique, au volume et à la nature de la production, à la rentabilité des investissements, à la compétitivité des entreprises et des nations et à la place de l’État dans la régulation de l’économie. La nature structurelle du backlash est particulièrement visible pour le cas des États‑Unis et du réchauffement climatique sur lequel se limite ce texte.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

La résignation climatique sous couvert de « transition »

À la fin de la décennie 1970, quand la question du réchauffement apparaît dans l’arène politique aux États‑Unis, personne ne mettait en cause la réalité du phénomène. Sa compréhension n’était entravée ni par les fausses controverses (le climatoscepticisme) ni par les fausses solutions (la capture du carbone par exemple). La nature du défi était bien perçue par les experts de l’EPA et de la National Academy of Science. Les experts soulignaient le rôle central du carbone dans le système productif mondial et l’énorme difficulté qu’aurait l’humanité à sortir des fossiles à temps pour éviter un réchauffement de 3 °C avant 2100. En 1979, le météorologue américain Jule Charney parlait du réchauffement comme du « problème environnemental ultime » : il fallait agir immédiatement, avant même sa détection, pour espérer limiter les dégâts à la fin du XXIe siècle.

Très vite, la résignation l’emporta. En 1979, la Chine annonçait aux pays du G7 ses prévisions de production de charbon : 2 milliards de tonnes par an d’ici l’an 2000, soit les deux tiers de la production mondiale à l’époque. Si on ajoute à cela l’échec de l’énergie nucléaire — lié à ses risques et ses surcoûts —, l’urbanisation et l’électrification du monde pauvre, la poursuite du consumérisme dans le monde riche et la montée du néolibéralisme, on comprend pourquoi l’idée de stopper le réchauffement fut promptement abandonnée.

En 1983, la National Academy of Science publiait un rapport dont le titre Changing Climate signale à lui seul le parti pris de la résignation. La conclusion défendait rationnellement l’idée de ne rien faire. Il était plus que probable que les grandes puissances de ce monde, prises dans un dilemme du prisonnier, ne parviendraient pas à restreindre leur consommation énergétique et matérielle. L’essentiel des stocks de carbone étant réparti entre les États‑Unis, l’URSS et la Chine, c’est‑à‑dire entre deux superpuissances rivales et un pays en voie de développement, il était illusoire de penser qu’un de ces acteurs puisse y renoncer. On pourrait certes ralentir le phénomène, en introduisant une taxe carbone, mais, concluait le rapport, l’expérience des chocs pétroliers récents dissuaderait n’importe quel gouvernement d’opter pour un renchérissement volontaire des prix de l’énergie. Il faudrait donc s’adapter à un climat plus chaud, ce qui, au dire des agronomes, des forestiers et des ingénieurs consultés sur ce sujet était tout à fait envisageable pour un pays comme les États‑Unis. Quant aux pays pauvres, leur meilleure option était encore de brûler les fossiles nécessaires à leur développement et donc à l’augmentation de leur « résilience ». Il y aurait bien sûr des perdants — le Bangladesh est souvent cité à l’époque — mais imaginer que les pays industriels ou ceux qui aspiraient à le devenir puissent sacrifier leur économie pour le bien‑être des plus pauvres était une illusion. Au pire, il resterait la possibilité de déménager des zones entières de la planète.

➤ Lire aussi | « Les plus pessimistes étaient beaucoup trop optimistes »・Jean-Baptiste Fressoz (2023)

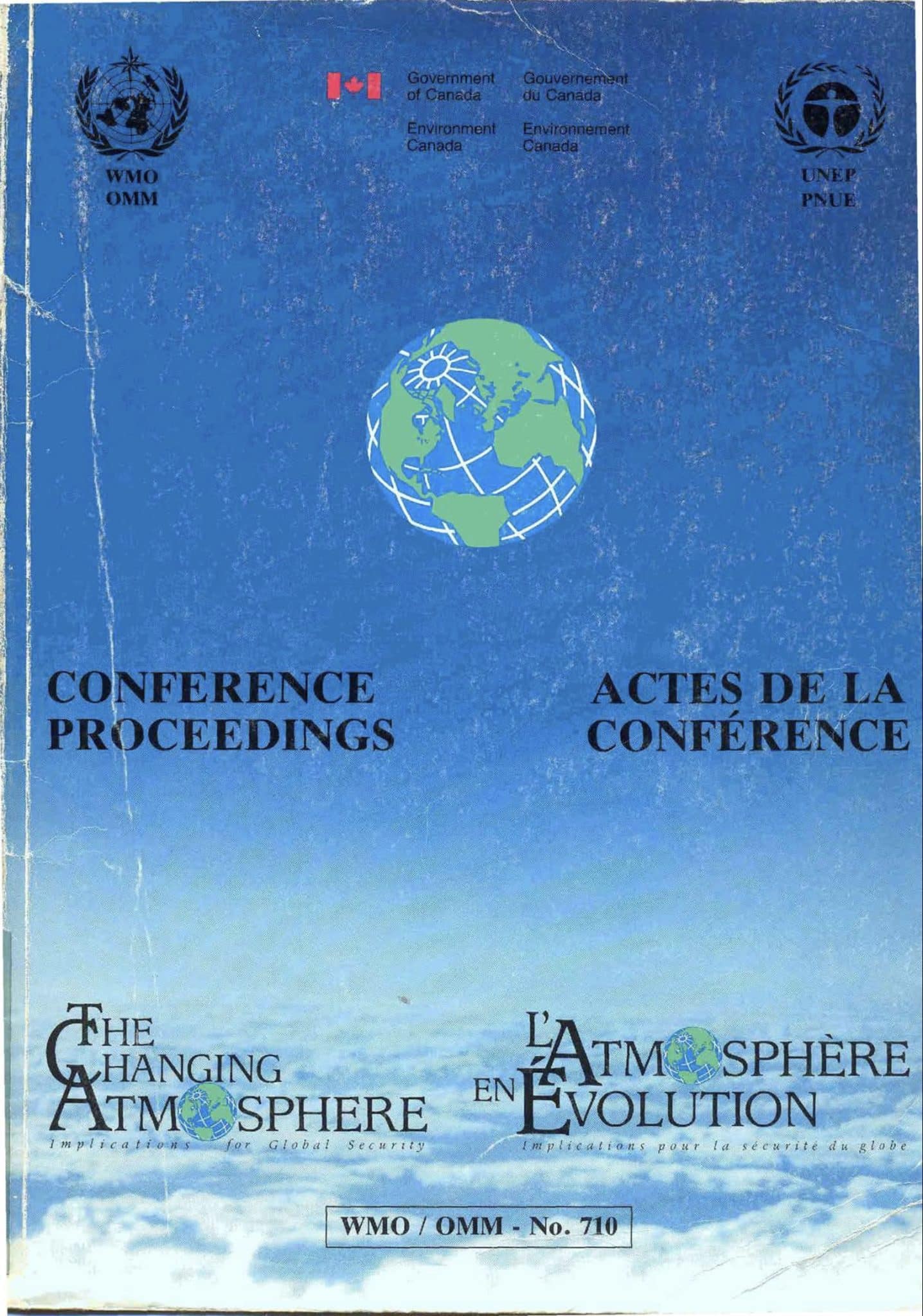

À l’échelle internationale, les grandes conférences commencèrent à se succéder, mais sans modifier les bases économiques et géostratégiques du problème. L’une des premières du genre se tient à Toronto en 1988. La déclaration finale fait preuve d’une réelle ambition : réduire de 20 % les émissions mondiales de CO2 d’ici à 2005 par la mise en place d’une taxe sur les combustibles fossiles dans les pays riches, destinée à financer le développement et l’adaptation des pays pauvres. Mais des contre‑feux sont rapidement allumés. En 1988, une nouvelle institution est créée, le GIEC, dont le but explicite était de remettre les gouvernements au cœur du processus d’expertise. Parmi les trois groupes composant le GIEC, deux sont présidés par des climatosceptiques. Le groupe III, celui chargé des « solutions », est dirigé par l’Américain Robert Reinstein. Comme il l’expliquera plus tard, cette affaire de réchauffement n’est selon lui qu’un faux-nez des négociations commerciales. Les Européens, jaloux des ressources énergétiques américaines, cherchent à nuire à la compétitivité des États‑Unis en invoquant des objectifs de réduction d’émissions illusoires. En tant que chef de la délégation américaine à la conférence de Rio en 1992, il est chargé par son gouvernement de mettre en avant les solutions technologiques au réchauffement — même si lui même n’y croyait guère. Cette « carte technologique » — c’est son expression — fut largement reprise tant elle arrangeait tout le monde : elle permettait de repousser à plus tard et dans des progrès futurs les efforts de décarbonation.

Transitionisme et climatoscepticisme sont loin d’être contradictoires. En 2002, un mémo de Franz Luntz qui est alors le principal communiquant au service du Parti républicain montre comment ces deux tactiques dilatoires peuvent fonctionner en tandem. Selon lui, les Républicains proches des intérêts pétroliers sont perçus comme vulnérables sur la question climatique. Ils ont besoin de modifier leur langage. Il leur faut par exemple employer le terme « énergie » en lieu et place de « pétrole », dire « energy company » pour désigner Exxon et consorts. De même, mieux vaut éviter « drilling for oil », qui évoque « une bouillasse noire et gluante », mais dire plutôt « energy exploration » qui paraît plus propre et renvoie à la technologie. Sur la question du climat, Luntz reprend la boîte à outils des marchands de doute et y ajoute l’idée de transition en cours. « Le débat scientifique est en train de se clore contre nous » écrit‑il, mais il reste « une fenêtre de tir ». Les Américains respectent la science et donc il faut insister sur le besoin de faire plus de science ou de la meilleure science. Et surtout, il faut parler d’innovation, souligner les baisses d’émissions déjà réalisées par le secteur privé et insister sur les progrès technologiques à venir. L’opposition aux normes et aux traités internationaux n’est pas contre le climat ou l’environnement. Au contraire : ces règles imposées par les étrangers entraveront la prospérité nationale et l’inventivité technologique américaines. C’est aussi à ce moment, sous la présidence de George W. Bush, que sont poussées les propositions de capture et de stockage du carbone, solutions impraticables à grande échelle, mais qui jouent un rôle clé dans les scénarios de neutralité carbone mis en avant par le GIEC.

Quelle « écologisation » au regard des dynamiques matérielles ?

Depuis que le monde se préoccupe officiellement du changement climatique, depuis 1992 et la conférence de Rio, les techniques — dont les énergies renouvelables — ont beaucoup progressé : il faut émettre presque deux fois moins de CO2 pour produire un dollar de PIB. Mais ce rapport entre deux agrégats est bien trop grossier pour comprendre les dynamiques matérielles. La baisse de l’intensité carbone de l’économie mondiale cache le rôle presque inexpugnable des énergies fossiles dans la fabrication d’à peu près tous les objets, un rôle qu’elles remplissent, il est vrai, de manière plus efficace. Depuis les années 1980, l’agriculture mondiale a accru sa dépendance au pétrole et au gaz naturel (ingrédient essentiel des engrais azotés) avec les progrès de la mécanisation et l’usage croissant d’intrants chimiques. L’extraction minière et la métallurgie deviennent plus gourmandes en énergie. L’urbanisation du monde pauvre a conduit à remplacer des matières peu émettrices comme le pisé ou le bambou par du ciment. L’extension des chaînes de valeur, la sous‑traitance et la globalisation accroissent les kilomètres parcourus par chaque marchandise ou composant de marchandise et donc le rôle du pétrole dans la bonne marche de l’économie. Tous ces phénomènes sont masqués par l’efficacité croissante des machines et le poids des services dans le PIB mondial (d’où l’impression de découplage), mais ils n’en sont pas moins des obstacles essentiels sur le chemin de la décarbonation.

➤ Lire aussi | Défataliser l’histoire de l’énergie・François Jarrige & Alexis Vrignon (2020)

Car la « transition énergétique » présentée comme la solution au réchauffement concerne surtout l’électricité, soit 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour l’aviation, le transport maritime, l’acier, le ciment, les plastiques, les engrais, l’agriculture, le bâtiment ou encore l’armement, les perspectives de décarbonation restent encore assez fantomatiques. Le déploiement des renouvelables va alimenter en électricité décarbonée une économie dont la constitution matérielle dépendra encore longtemps des fossiles. D’où la nécessité de quantités colossales « d’émissions négatives » après 2050 sous forme de BECCS, pour « bioénergie couplée à la capture et au stockage de carbone ». C’est sur cette promesse technologique sans fondement que reposait l’Accord de Paris.

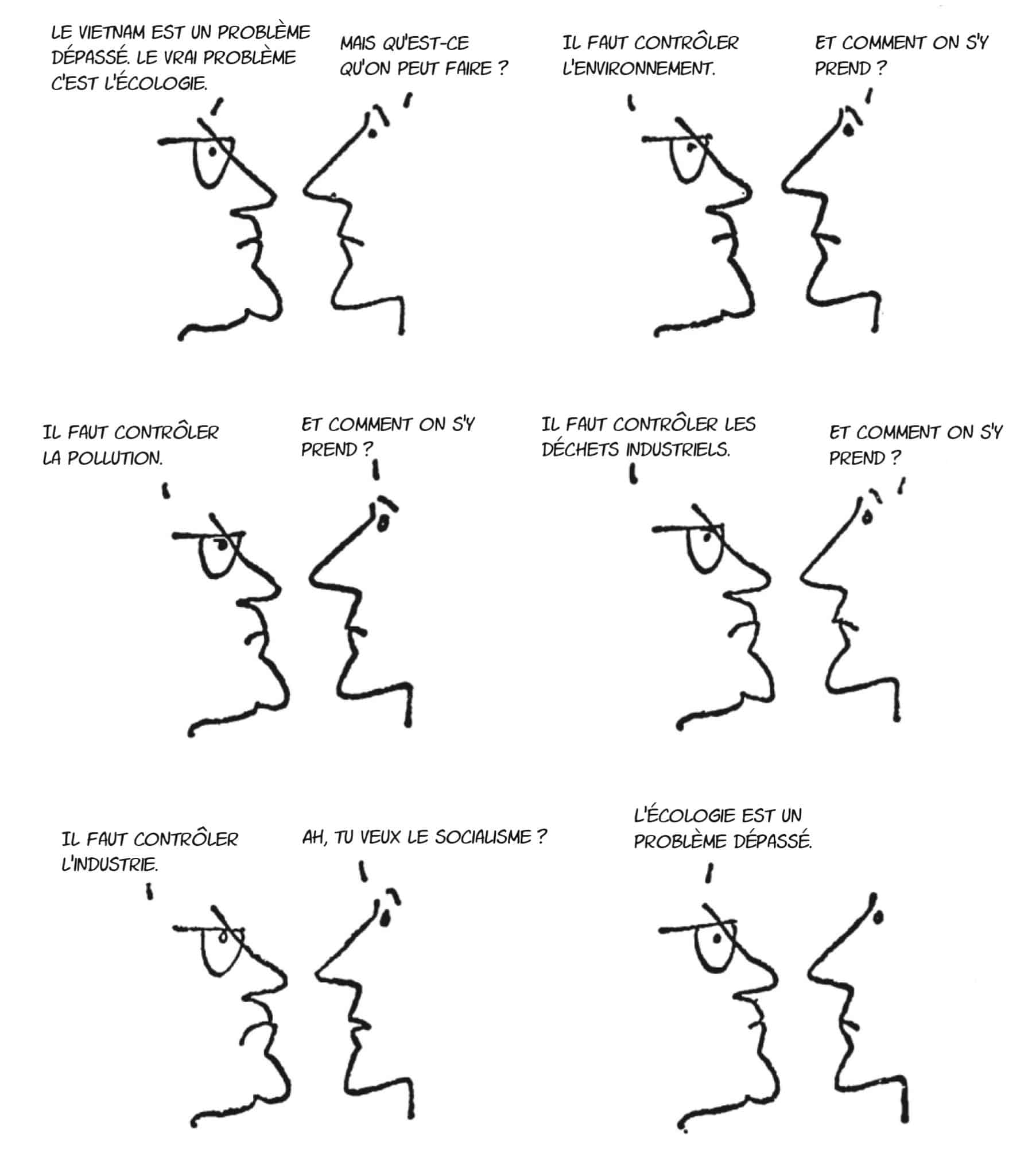

En 1970, l’éditorialiste du New York Times qui avait inventé le terme d’« ecological backlash» se moquait d’une rumeur colportée par la droite américaine, celle d’une collusion entre socialisme et environnementalisme. Peut‑être aurait‑il fallu explorer cette idée plus loin : lutter contre le réchauffement et la destruction des écosystèmes nécessite une transformation extraordinairement profonde du monde matériel et donc de notre société. Cela requiert non seulement le déploiement de nouvelles techniques, mais aussi et surtout le démantèlement accéléré de secteurs entiers de l’économie qui dépendent et dépendront longtemps des fossiles. Il s’agit bien d’une rupture avec le capitalisme industriel fondé sur la propriété privée des moyens de production. Denis Hayes, l’organisateur du premier Jour de la Terre, le reconnaissait volontiers : « Je soupçonne que les politiciens et les hommes d’affaires qui sautent dans le train de l’écologie n’ont pas la moindre idée de ce à quoi ils s’engagent […] Ils parlent de projets de traitement des eaux usées alors que nous contestons l’éthique d’une société qui, avec seulement 6 % de la population mondiale, représente plus de la moitié de la consommation annuelle mondiale de matières premières. »

L’idée de backlash a ceci de confortable qu’elle tend à naturaliser l’écologisation des sociétés. Elle donne l’impression que les revers actuels ne sont que temporaires. La transition serait en marche, il suffirait de l’accélérer. En fait, les ennemis de l’écologie — qu’ils soient populistes ou néolibéraux — ne sont que la face visible et grimaçante d’une force colossale, celle qui se trouve derrière l’anthropocène : non seulement le capitalisme, mais tout le monde matériel tel qu’il s’est constitué depuis deux siècles.

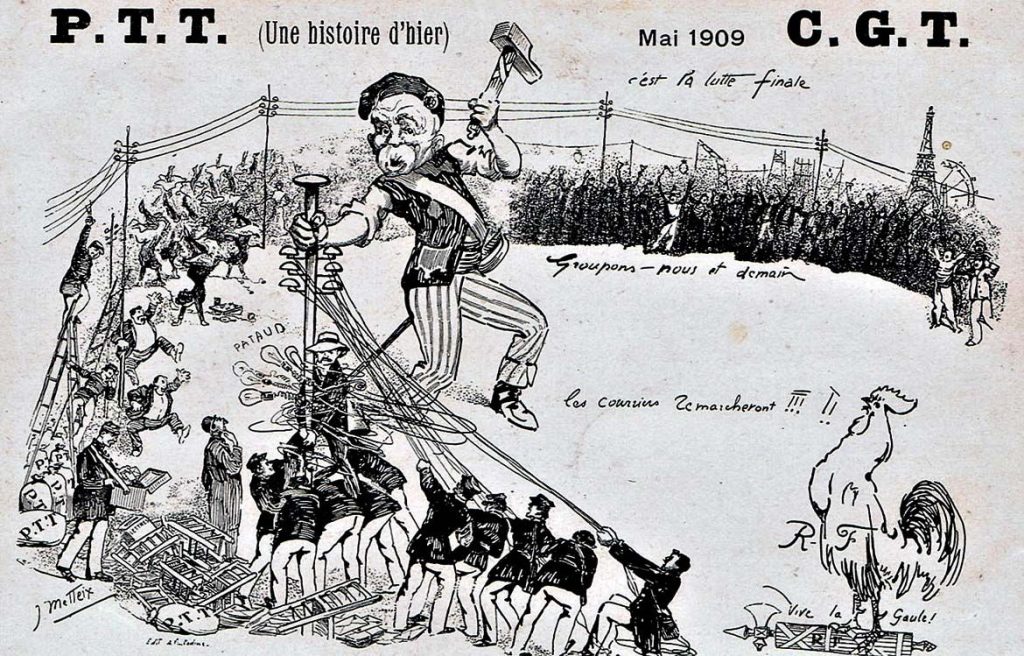

Sunday Telegraph, 26 avril 1970 (traduit en français)

➤ Lire aussi | Portrait du capitalisme en économie régénérative・Quentin Pierrillas (2020)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article « Au diable l’environnement, donnez‑moi l’abondance ! » : pourquoi le backlash est structurel est apparu en premier sur Terrestres.

22.07.2025 à 11:31

En finir avec l’« architecture-as-usual »

Mathias Rollot

Qu’est-ce que l’écologie pour l’architecture ? Pour l’heure : un argument de vente. À partir d’un chantier ordinaire, Mathias Rollot oppose les promesses vertes à ce que serait une architecture véritablement écologique, frugale et conviviale. Contre la tentation de l’"architecture-as-usual", il appelle à réparer, détourner, dé-projeter.

L’article En finir avec l’« architecture-as-usual » est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (8192 mots)

Temps de lecture : 17 minutes

On entend (un peu) parler d’écologie en architecture. Mais que cela recouvre-t-il au juste, et que se passe-t-il lorsqu’on essaie de transformer l’écologie en système d’évaluation de l’architecture ? Il faudrait pour cela s’entendre précisément sur la chose. S’accorder, tout d’abord, sur le fait qu’il y a, non pas une, mais des écologies, fondées sur des systèmes de valeurs différents, qui ne se valent pas et qui souvent s’affrontent. Puis, considérer la myriade de discussions qu’il faudrait pouvoir ouvrir sur le sujet et qui tardent à venir dans les communautés concernées (autant que dans la société tout entière). Enfin, regarder avec ces outils et avec honnêteté nos théories, pratiques et pédagogies architecturales ; tenter de les percevoir depuis des perspectives écocentrées multiples, avec pour principale finalité l’habitabilité de la zone critique terrestre pour toustes1.

En guise de contribution à ce chantier important, cet article aborde la question de l’évaluation écologique de l’architecture. La possibilité d’évaluer la pertinence écologique réelle d’une opération, c’est ce que peut-être personne ne fait très explicitement, mais ce que beaucoup font implicitement lorsqu’ils et elles discutent des bonnes pratiques, de leurs méthodes concrètes et de leurs choix éthiques, de leurs valeurs et « engagements » écologiques en architecture : ils et elles disent par là ce qu’ils pensent être le mieux à faire – à savoir, en creux, ce qui serait plus écologique. Mais au-delà du simple bilan carbone, du respect de la règlementation ou de l’obtention de labels (dont la valeur pourrait aussi faire l’objet de longues discussions), comment peut-on sérieusement estimer qu’un édifice est « écologique » ou ne l’est « pas », voire qu’un édifice est « plus écologique » qu’un autre ? La question posée ici est celle de savoir ce qu’il faut prendre en compte pour engager une telle argumentation, autant que l’interrogation plus générale de savoir si, oui ou non, une telle démonstration est seulement possible.

En engageant ce propos, je n’entends bien sûr nullement affirmer que tout édifice a la même valeur environnementale. Loin de là ! Mon intention est d’une part d’alerter sur l’incomplétude systématique et profonde des propos environnementaux en architecture, qui se réduisent trop souvent à des déclarations d’intention ou à de simples « calculs » – comme si les questions écologiques pouvaient être mises en équations avec réponse définitive à la clé. D’autre part, il s’agit de mettre en lumière l’absurdité de l’argument courant de la « compensation » (qui veut par exemple qu’un peu de biodiversité ferait pardonner trop de béton armé) et les différentes stratégies de dissimulation ou de greenwashing qui en découlent trop souvent. J’essaierai, enfin, de montrer en quoi ce prétendu « argument » relève de l’impensé, et de dire à quel point cet impensé me semble permis par un profond vide social contemporain en matière de lieux de débats, critiques et honnêtes, en architecture. Autrement dit : nous n’aurions pas, collectivement, des discours si pauvres et erronés, si lâches et mensongers, si nous avions plus de lieux et de moments, plus d’espaces et de modalités de pensée sincère, solidaire et (auto-)critique de l’architecture. L’historique espace compétitif orchestré par le capitalisme néolibéral semble avoir été encore amplifié par le récent développement de la vie numérique généralisée et ses effets atomisants et déterritorialisants. Nous ne devons pas juste retrouver la Terre et le terrestre, mais aussi l’espace politique convivial capable de faire de nos corps des éléments liés d’un même monde (co-)habité. Quelle « architecture écologique » sans cela ?

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Bullshit ordinaire

La réglementation thermique, installée à la suite du choc pétrolier de 1973, progresse d’année en année : d’une limitation à 225 kWh/M2/an en 1974, elle finit à 50kWh/m2/an en 2012, avant de se transformer encore en « Réglementation Environnementale » en 2020. Mais, malgré leur montée en complexité, ces réglementations restent encore largement centrées sur l’unique question de la consommation énergétique. Quels bâtiments exemplaires en termes écologiques ces cinquante années d’exigences progressives produisent-elles aujourd’hui ? Puisque toutes les architectures contemporaines courantes doivent s’y conformer par obligation règlementaire, il n’y a donc qu’à ouvrir les yeux sur les dernières livraisons ordinaires, ici et là, dans nos quotidiens.

À l’heure où s’écrivent ces lignes, j’ai sous les yeux un chantier. Depuis mon balcon, je vois une construction entièrement en béton armé, du polystyrène, des bâches plastiques et de la colle, des tapis de mousse, des tubes et des rouleaux plastiques. L’entreprise Icade, qui dit mettre « au cœur de son modèle d’affaires les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus durable »2, construit ici des logements qu’on peut qualifier à bon droit de « standardisés ». Cela, si ce n’est dans leur intérêt économique, mais aussi au service de la croissance économique et du développement (« durable », s’entend) de la ville, du département, de la région et du pays. Tout le monde en profitera sûrement par ruissellement ! La scène m’interroge : qui fait donc les labels et les réglementations environnementales en architecture, et au service de qui, de quoi ? Sur les panneaux de façade interdisant l’accès au chantier, de grandes publicités orchestrent un mariage sans gêne entre capitalisme et environnementalisme : « Une respiration végétale avec un jardin intérieur en cœur d’îlot » / « Idéal pour investir » ; « Votre 2 pièces à partir de 281 000€ parking inclus » / « des matériaux respectueux de l’environnement pour une construction éco-responsable » ; « Loi Pinel – LMNP » / « l’ensemble du projet privilégie les essences locales dans le respect de la biodiversité ». On peut visiblement écrire n’importe quoi pour promouvoir son projet publiquement. Qui ira se plaindre ? La scène est aussi banale qu’ancienne. Plus personne n’y prête même attention.

Qui fait donc les labels et les réglementations environnementales en architecture, et au service de qui, de quoi ?

Et puis, de toute façon, qui blâmer pour cela ? La graphiste qui a composé les panneaux à grand renforts de slogans stéréotypés, sur demande de sa cheffe ? Ou bien son chef – lui qui, sans y croire lui-même, a lu dans une étude marketing que mettre le mot biodiversité sur un panneau augmenterait de 50% l’impact du message chez l’observateur·ice ? On pourrait aussi penser à l’architecte cheffe de projet, qui a dû transmettre les arguments architecturaux à utiliser pour la com’, quand il lui restait quelques minutes de libre entre toutes les injonctions à la rentabilité et les réglementations contradictoires et intenables avec lesquelles elle a tenté de composer tout du long du projet. Et bien d’autres encore. La seule chose qui est certaine, c’est que ça n’est en aucun cas la responsabilité des ouvriers qui y travaillent pour peu, manipulant à longueur de journée ces isolants de polystyrène, colles, plastiques et autres mousses chimiques au profit d’autres qu’eux. Au-delà de la dialectique sociale du projet et du chantier, des matériaux et de la communication, il est intéressant de questionner la stratégie intellectuelle et le monde habité révélés par ce tableau. Ce monde dans lequel l’écologie semble être un argument de vente ; dans lequel les déclarations environnementales peuvent être multipliées sans garanties et sans risques ; dans lequel « éco-matériaux », « biodiversité », « jardin intérieur », « local » et « végétal » forment un champ lexical cohérent et inquestionné, magique. Certes, la problématique écologique se trouve ici élargie hors du champ énergétique, mais pour quels résultats concrets ?

De Mathias Rollot, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Face à la bataille de l’eau, l’hypothèse biorégionaliste », avril 2023.

Sur la compensation de tout par n’importe quoi

Il est bien difficile de comprendre quel est le rapport réel entre ces éléments à connotation « écologique », et comment l’architecte et l’architecture pourraient bien mélanger tous ces ingrédients pour en faire une soupe un tant soit peu digeste. Un gain – même démontrable – en biodiversité peut-il « compenser » le bilan carbone désastreux d’une opération ? Inversement, le fait de construire en bio- et géo-sourcé, de façon frugale : cela peut-il suffire à éviter de bon droit l’importance des problématiques de faunes, de flores, d’hydrologie et de sols engagées par toute construction ? Et que pourrait bien remplacer ou excuser l’engagement territorial, la construction avec les filières locales, avec les « artisan·es du coin » (et encore faut-il préciser lesquels) et les savoir-faire historiques d’une région : est-ce une raison valable pour passer outre les bilans carbones, la compromission avec le grand capital, ou l’imperméabilisation massive des sols ? Ce qui interrogé là n’est autre que la manière dont, bien trop souvent, les discours contemporains placent dans la même équation, des matières et arguments écologiques qui n’ont que très peu à voir les uns avec les autres. Comme si tout pouvait servir « d’équivalence écologique » à n’importe quoi, et qui plus est sur de simples bases déclaratives.

Ce mélange des genres donne à l’actualité des débats un caractère tout à fait « délirant » – au sens premier du terme : il s’agit d’une forme de délire collectif, un imaginaire onirique, qui ne touche plus terre. « Hyperréel », aurait probablement dit Jean Baudrillard3. Dans ce voyage irrationnel, les systèmes d’évaluations et les systèmes de valeurs, les échelles et les sujets s’échangent et s’hybrident, se floutent et s’inversent à tout moment. On fait dans « l’échange symbolique », tout en restant persuadé·es d’être dans la rationalité et la concrétude – voire dans « l’engagement ». Consciemment et sans vergogne pour les uns, involontairement et sans s’en rendre compte pour les autres. Les architectes qui défendent un sujet pour en nier un autre le font-ils de bonne foi ? Il est assez facile de tout faire pour accueillir des chauves-souris et moineaux en façade en Europe, tout en contribuant activement à détruire les forêts primaires d’Indonésie avec une construction en bois exotique.

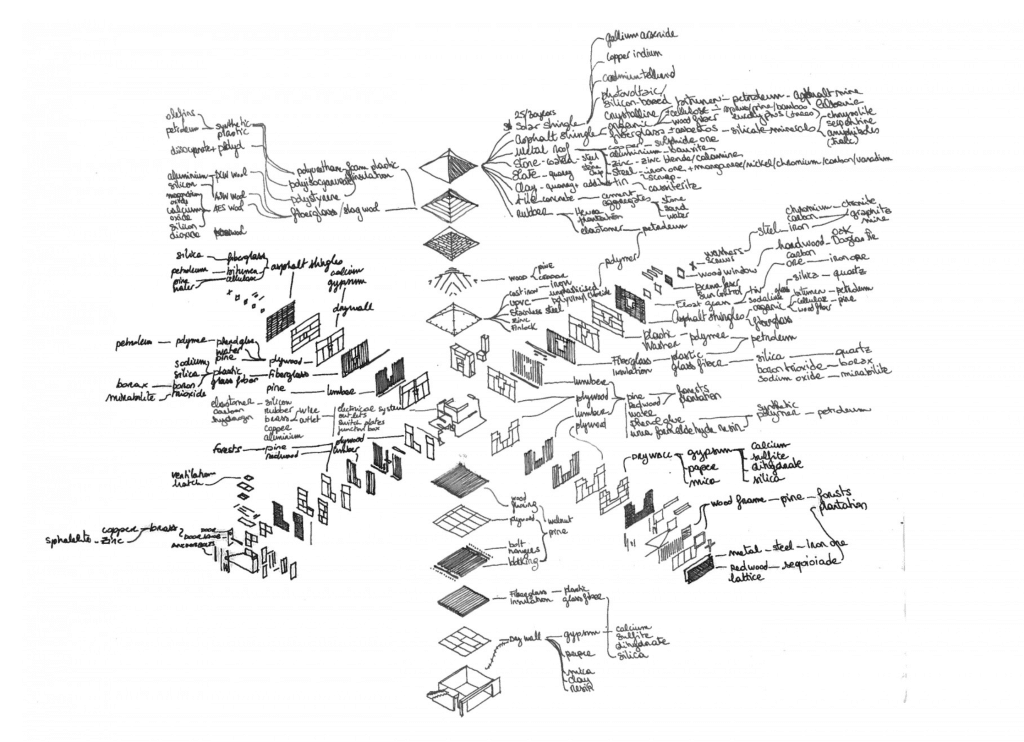

La question qui doit être posée à tout édifice est d’abord la suivante : écologiquement, géographiquement et socialement parlant, où est-ce que se concrétisent les impacts écologiques d’un bâtiment ? Autrement dit, l’impact écologique est-il à mesurer là où le bâtiment est construit, ou bien se mesure-t-il aussi dans les « paysages réciproques »4 impactés par sa construction, la transformation de ses matières et l’acheminement de ses matériaux ? Se mesure-t-il à l’échelle locale, pour les espèces qu’il déplace ou favorise, ou bien à l’échelle planétaire, pour le réchauffement global et l’effondrement des espèces auquel la construction du bâtiment contribue à sa manière ? D’ailleurs, quel édifice pourrait avoir autre chose que des impacts locaux, trans-locaux ET globaux à la fois ? L’enjeu est de limiter tous ces impacts à toutes ces échelles, au mieux, et non d’utiliser l’un de ces sujets comme faire-valoir pour masquer le score désastreux des autres. L’enjeu est de tendre au mieux vers le bilan (le plus) global (possible) de la construction.

Il est assez facile de tout faire pour accueillir des chauves-souris et moineaux en façade en Europe, tout en contribuant activement à détruire les forêts primaires d’Indonésie avec une construction en bois exotique.

Mais c’est une évidence : personne ne possède toutes les clés pour maîtriser les différentes parties du problème. Il ne suffirait pas d’être écologue-ingénieur-hydrologue-urbaniste-géochimiste-climatologue-architecte-forestier-paysagiste pour bien comprendre toutes les données du problème posé par de telles équations environnementales. Il faudrait aussi avoir accès à toutes les données factuelles – et donc à des systèmes de mesures multiples, coûteux, voire impossibles – pour pouvoir poser les questions sur la base d’études sérieuses du réel. Et encore, quand bien même tout cela serait possible, il faudrait encore pouvoir transmettre les résultats de son enquête à d’autres, en des termes compréhensibles par toustes. Et enfin, il faudrait aussi pouvoir prendre en compte ce fait, absolument central, que la question écologique n’est jamais résolue en amont de la construction.

L’écologie dépend aussi, pour une très large part, des usages conscients et inconscients des usager·es ; des politiques et des réglementations urbaines changeantes ; des programmes qui y prennent place et qui évoluent à chaque décennie ; de la maintenance effective et de l’adaptabilité potentielle ; de la déconstruction possible et de la déconstruction concrète ; et encore, des modes et des esthétiques qui passent, et qui poussent à démolir le construit encore solide mais désuet d’avant-hier. L’écologie de l’architecture est aussi fonction des déplacements invisibles dans les écosystèmes souterrains et aériens que la construction orchestre ; des perturbations complexes dans les cycles de l’eau à l’échelle du bassin-versant ; ou encore de l’agentivité non-humaine à toute échelle – du pigeon aux surmulots, des tremblements de terre aux canicules. C’est tout cela aussi qui devrait être pris en compte pour quantifier l’impact et l’utilité, la nuisance et la pertinence écologique d’une construction. A minima.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Pour un Conseil Diplomatique des Bassins-Versants », avril 2024.

Face à l’impossible quantification, « leur écologie et la nôtre »5

À bien des égards, il est donc légitime d’affirmer que l’écologie de l’architecture ne pourra jamais être pleinement démontrée, parfaitement quantifiée, solidement défendue sur tous les plans à la fois. Nous ne pourrons jamais entièrement démontrer par une équation, de façon ferme et définitivement qu’un bâtiment est « écologique » ou ne l’est « pas ». En suivant, il semble évident qu’on ne peut pas sérieusement mettre dans le même calcul « d’équivalence écologique » tout un melting-pot de choses hétérogène et irréductibles les unes aux autres (béton, papillon, inondation ?) sans un minimum de recul critique, de précautions, voire de second degré ! Le principe de « compensation écologique » pose déjà de sérieux problèmes théoriques et pratiques6, ne serait-ce que quand on cherche « simplement » à compenser des sols par d’autres sols7. Les pratiques de « compensation carbone » posent non moins de problèmes alors qu’elles devraient « simplement » placer en équivalence des « tonnes de CO2 » produites avec d’autres évitées ou absorbées8. Comment imaginer compenser du béton armé par des papillons, de l’imperméabilisation par de la terre crue, du capitalisme par de la participation ? Entre résignation et compétition9, malhonnêteté et stupidité, voilà un débat tout à fait analogue à celui que nous retrouvons dans les discussions ordinaires, où se mélangent consommation de viande rouge, avion, jardinage et engagement associatif, si bien que rapidement on ne distingue plus ni critères d’évaluation, ni modalités de comparaison claire, ni finalité écologique bien identifiée.

Dans les deux cas, la seule issue viable est évidente : c’est celle de la frugalité ; c’est la décroissance ; c’est le déchet qui n’est pas généré et l’énergie qui n’est pas consommée ; c’est le produit qui n’est pas produit ; c’est même éventuellement l’édifice qui n’est pas édifié – n’en déplaise à celleux qui voudraient aussi faire taire le nécessaire débat sur la construction neuve elle-même10. Oui, dans la difficulté qui nous occupe, l’action la plus écologique est encore celle que l’on n’entreprend pas.

La seule issue viable est évidente : c’est la décroissance ; c’est le déchet qui n’est pas généré et l’énergie qui n’est pas consommée ; c’est le produit qui n’est pas produit ; c’est même éventuellement l’édifice qui n’est pas édifié.

Et s’il faut vraiment construire, rénover, transformer et déconstruire, alors on pourrait raisonnablement se tourner vers les voies qui ne laissent que peu de doute sur leur nocivité moindre : celle de « bâtir avec ce qui reste »11, celle de « faire mieux avec moins »12, celle du « dé-projet » comme il existe du « dé-design »13, celle du décolonial14 ou encore celle de la « décroissance conviviale, de la sobriété énergétique et du low-tech pour l’architecture »15. Ceux et celles qui voudront comprendre ces termes les comprendront sans difficulté. L’architecture non-extractive sera toujours plus pertinente que l’architecture du spectacle écologique. Elle n’en est pas moins esthétique ou exigeante ; elle n’en est pas moins porteuse d’un projet de société commun, joyeux et créatif – tout au contraire ! La sobriété ne s’oppose qu’à l’ébriété. Bâtissons avec les milieux, quand c’est nécessaire, collectivement et magnifiquement, libéré·es de l’économie et de l’idéologie de la croissance et de l’extractivisme néocolonial. Bâtissons ensemble des établissements plus qu’humains raisonnables, qui tiennent réellement dans les limites planétaires. Réparons, détournons, revendiquons le droit à des structures collectives qu’on puisse comprendre et dont on puisse toustes prendre soin en autonomie. A minima, il faudra pour cela se libérer des héritages problématiques de la discipline architecturale ; se défaire des mauvaises habitudes du bâtir-as-usual ; et encore appliquer un principe d’honnêteté strictement simple, consistant à « faire ce qu’on dit et dire ce que l’on fait ».

La tentation de l’architecture-as-usual

Tout cela étant avancé, et quelle que soit l’écologie choisie pour poursuivre : pourquoi peut-on observer aujourd’hui tant de tentatives de compensation voire d’invisibilisation, tant d’actions visant à masquer par recouvrement une action X par un fait Y ? De quoi est-ce le signe, de quoi est-ce le garant, et que pensons-nous réussir en faisant cela ? Si ce n’est, peut-être, poursuivre tout simplement le business-as-usual. Ou plutôt, puisque la critique du « business » est un peu facile et puisque beaucoup ne s’y reconnaissent pas, l’architecture-as-usual ! Combinée à la pédagogie-de-l’architecture-as-usual16 et la recherche-en-architecture-as-usual17, la pratique-as-usual est un signal qu’on aurait tort de prendre à la légère. C’est le signe d’un monde qui ne veut pas mourir autant que la preuve que des agents sont toujours à son service ; c’est la marque d’un comme-si-de-rien-n’était qui ne s’assume même pas forcément, mais signe pour autant la collaboration, la compromission effective avec la destruction à l’œuvre. Oui, il y a bien une destruction « plus qu’involontaire » du Système-Terre ; oui, il y a bien des systèmes et des personnes pour l’orchestrer, et bon nombre de « collabos » pour la mettre en œuvre. L’architecture-as-usual est non moins une de leurs signatures que le greenwashing qui l’accompagne de plus en plus fréquemment.

Il faut aussi reconnaître que « l’injonction sociale au vert » est un fait réel. À mesure qu’elle devient plus pressante et plus légitime, l’architecture-as-usual est poussée à perpétuer l’illusion d’une position engagée ; le greenwashing (volontaire) et le greenwishing (involontaire) sont les conditions de possibilité de sa survie18. Tant et si bien qu’il serait salutaire d’aborder collectivement la « tentation du greenwashing » qui se pose légitimement à chaque image de synthèse produite pour gagner un concours, à chaque oral pour défendre sa posture et ses édifices. On pourrait, on devrait choisir de critiquer et de s’auto-critiquer, solidairement et confraternellement pour y faire face. On devrait aborder ce sujet avec d’autres disciplines et d’autres visions du monde, en dialogue par exemple avec des pensées comme celles de Fatima Ouassak, qui a mille fois raison de souligner les manières dont « le projet écologique majoritaire » est aujourd’hui, en France, un projet de « maintien de l’ordre social actuel » : « il exprime une inquiétude face au changement (on veut que nos enfants aient la même vie que nous) et une aspiration à la vie d’avant » – avec toutes les parts coloniales et racistes que cela inclut, structurellement19. Question rhétorique : quel rôle joue le faux discours écologiste de l’architecture-as-usual dans ce contexte conservateur ? Quels types de « colonialisme vert », de « capitalisme-colonial », de domination métropolitaine ou de purification ethnique cristallise-t-elle sous couverts de façades végétalisées, de toitures plantées ou d’espaces publics végétalisés-apaisés ?

Il serait salutaire d’aborder collectivement la « tentation du greenwashing » qui se pose légitimement à chaque image de synthèse produite pour gagner un concours, à chaque oral pour défendre sa posture et ses édifices.

On devrait donc débattre sérieusement de l’actualité de la profession et de ses compromissions, et inventer ensemble des manières d’y répondre, sur la base du problème intelligemment et honnêtement posé. Pour l’heure, hélas, la question semble plutôt osciller entre honte, gêne et mauvaises blagues en privé. Tandis que, dans les espaces publics de débat de l’architecture, on en est encore au stade du tabou, voire du refoulé collectif. En lieu et place des échanges stimulants que nous pourrions avoir, on assiste plus généralement à un silence gêné ou à une malhonnêteté crasse. La confusion entre solidarité et corporatisme, le système de médiatisation architecturale en vase clos et le repli « autonomiste » sur la discipline20 semblent avoir eu raison de la possibilité de confronter des milieux de l’architecture contemporain à l’aune des enjeux de notre époque. La critique n’est plus. Mais, après tout, a-t-elle vraiment déjà eu lieu ?21

Dans ces lignes, j’ai tenté de mettre en lumière la double et paradoxale nécessité et impossibilité de cerner entièrement la question de l’écologie en architecture ; d’en visualiser parfaitement tous les contours. Ce faisant, j’ai souhaité donner des raisons de se méfier de quiconque pourrait bien se prévaloir à des fins communicationnelles de quoi que ce soit à ce sujet – qui plus est lorsque cela est fait au moyen de compensations grossières entre des entités qui n’ayant aucune équivalence écologique. En appui sur les conclusions et les horizons dessinés par d’autres que moi, j’ai proposé de suivre les voies « les moins nocives » que nous ayons à notre portée. J’ai voulu mettre en lumière tant la nuisance des postures occultantes – ces voies qui tendent à occulter un sujet en le masquant sous un autre –, que les voies qui occultent la situation écologique tout court.

En guise de conclusion, j’invite à mûrir les sages conclusions de Stella Baruk, dont les travaux rappellent la fréquence des envies de déduire « l’âge du capitaine » sur la base du nombre de moutons et de chèvres présents à bord22. J’entends par là que si les calculs écologiques de l’architecture sont à la fois truffés de « malentendus » et d’« autres entendus » que ceux attendus, alors toutes nos équations sont tout simplement fausses. Nous devons faire preuve de vigilance et d’intelligence collective. Cela ne pourra avoir lieu sans, tout d’abord, un peu d’honnêteté intellectuelle, un peu de modestie et des outils incontournables du dialogue, de la pensée critique et du débat de fond. Pour avancer ensemble sur le sujet. Il faudra du courage, pour autant que cela supposera, a minima, la volonté collective de dépasser le corporatisme sclérosant en place dans les communautés de l’architecture.

Photographie d’ouverture : Mathias Rollot.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- Tous mes remerciements à Philippe Simay pour toutes les stimulantes réflexions que nous avons eues ces derniers mois, qui ont beaucoup nourri ces lignes. Et tous mes remerciements à Nils Le Bot, Emeline Curien, Sophie Gosselin, Jeanne Etelain et Martin Paquot pour leurs retours sur des premières versions de l’article et leurs riches suggestions pour l’améliorer. Merci enfin à Emilie Letouzey qui a édité ce texte et m’a accompagné avec beaucoup de bienveillance dans les dernières étapes avant publication. Cela étant dit, les faiblesses du texte – puisqu’il y en a toujours – n’engagent évidemment que moi.

- Voir son site Internet : https://www.icade.fr/groupe

- Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation, Galilée, 1981 ; Jean Baudrillard, Pourquoi tout n’a-t-il pas déjà disparu ?, L’Herne, 2007.

- Jane Hutton, Reciprocal Landscapes : Stories of Material Movements, Routledge, 2019.

- Écho au titre de l’anthologie d’écologie politique consacrée à André Gorz (Seuil, 2020).

- « Potentiellement intéressante, la compensation présente néanmoins de multiples difficultés théoriques et pratiques. Nombre d’études réalisées ces dernières années mettent en doute l’efficacité de la compensation, pointent le flou qui entoure son évaluation et les effets pervers qu’elle peut entraîner. De plus, on observe chez les acteurs de la compensation des pratiques contestables tant sur le plan technique qu’éthique, ce qui rend le système de la compensation encore plus problématique et controversé. Le bilan de la compensation est ainsi très mitigé. ». Adriana Blache, Frédéric Boone et Étienne-Pascal Journet, « Compensation. Notre impact sur la biosphère peut-il être l’objet d’un jeu comptable ? », dans Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure Teulières, Greenwashing. Manuel pour dépolluer le débat public, Seuil, 2022, p. 62.

- Magali Weissgerber, Samuel Roturier, Romain Julliard, Fanny Guillet, « Biodiversity offsetting : Certainty of the net loss but uncertainty of the net gain », Biological Conservation, vol. 237, septembre 2019, pp. 200-208. Pour une littérature plus accessible sur le sujet, voir plutôt Marie Astier, « Grands projets destructeurs : l’esbroufe de la « compensation écologique » », Reporterre, 2019.

- Voir notamment Stéphane Foucart, « Les bénéfices climatiques de la “compensation carbone” sont au mieux exagérés, au pire imaginaires », Le Monde, 29 janvier 2023 ; Alice Valliergue, Compensation carbone. La fabrique d’un marché contesté, Sorbonne Université Presses, 2021 ; Augustin Fragnière, La compensation carbone : illusion ou solution ?, PUF, 2009.

- À la lecture de ces lignes, un confrère commente : « Je ferais l’hypothèse de l’aliénation, d’un mélange subtil entre : une cohabitation morbide et résignée des individus avec le spectacle désolant de l’hégémonie capitaliste ; une anxiété de réussite-survie dans un système qui broie les derniers de cordée ; et un renoncement intellectuel face à une société qui ne mobilise plus la raison (science) et l’éthique pour gouverner. ».

- Charlotte Malterre-Barthes, A moratorium on new construction, Steinberg Press, 2025.

- Philippe Simay, Bâtir avec ce qui reste, Terre Urbaine, 2024.

- Philippe Madec, Mieux avec moins, Terre Urbaine, 2021.

- « Dé-designer », appel à contributions de la Revue Azimuts – Design Art Recherche.

- Mathias Rollot, « Onze pistes vers une métamorphose décoloniale de l’architecture », AA’, 2025.

- Solène Marry (dir.), Architectures low-tech. Sobriété et résilience, Parenthèses/Ademe, 2025 ; Mireille Roddier, « Degrowth, Energy Sobriety, Low-Tech : Towards an Architecture of Conviviality », Places Journal, 2024.

- Mathias Rollot, « Pourquoi enseigner l’alternatif ? », AMC, 2024.

- Mathias Rollot, « Urgence écologique : quel impératif éthique pour la recherche architecturale ? » (document pdf), dans Emeline Curien, Cécile Fries-Paiola (dir.), Humains, non-humains et crise environnementale, Rencontres interdisciplinaires Mutations 02, ENSA Nancy,mars 2021 ; Mathias Rollot, « Pourquoi chercher ? » (document pdf), La Recherche architecturale, éditions de l’Espérou, 2019, pp. 263-300.

- Sur le greenwashing et le « greenwishing » en architecture, voir l’introduction du livre Charlotte Malterre-Barthes (éd.), « On Architecture and Greenwashing », The Political Economy of Space Vol. 01, Hatje Cantz, 2024.

- Fatima Ouassak, Pour une écologie pirate. Et nous serons libres, La Découverte, 2023, pp. 24-25.

- Mathias Rollot, Décoloniser l’architecture, Le Passager Clandestin, 2024.

- Très intéressante est, à cet égard, la contribution d’Hélène Jannière au récent ouvrage collectif La Critique à l’œuvre. En appui sur les discours de Pierre Joly (1925-1992), l’historienne montre bien à quel point les années 1960 pouvaient déjà souffrir d’une « absence de critique » architecturale, de « discussions restées intérieures à la discipline » et plus globalement d’un « entre-soi » appauvrissant pour l’architecture, pour les architectes et pour la société elle-même. Hélène Jannière, « à la recherche de l’opinion publique : polémiques françaises sur la critique, 1958-1969 », dans Denis Bilodeau, Louis Martin, La Critique à l’œuvre. Fragments d’un discours architectural, éditions de la Villette, 2025, pp. 20-42, p. 21.

- Stella Baruk, L’Age du capitaine. De l’erreur en mathématiques, Seuil, 1998.

L’article En finir avec l’« architecture-as-usual » est apparu en premier sur Terrestres.

19.07.2025 à 11:27

Depuis le delta du Pô, regarder en face la crise climatique

Un groupe d'amis du Delta

De l'assèchement à la submersion, il n'y a souvent qu'une brève parenthèse. Dans ce texte mosaïque, un collectif de chercheurs et d'écrivains italiens enquête sur la manière dont le changement climatique et la montée du niveau de la mer bouleverse un territoire, le Delta du Pô, dont l'histoire récente est intimement liée à la gestion industrielle de ses eaux.

L’article Depuis le delta du Pô, regarder en face la crise climatique est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (10280 mots)

Temps de lecture : 23 minutes

Ce texte a été distribué pour la première fois, sous la forme d’une brochure le 31 octobre 2024, à la Factory Grisù de Ferrare, lors de la première présentation du roman Gli uomini pesce par Wu Ming 1 (Einaudi, 2024). La diffusion du document s’est poursuivie en novembre, à l’occasion d’autres événements dans la Basso Ferrarese1, dans la Polésine et au nord de Bologne. Il a été publié pour la première fois en ligne sur le site Giap et nous espérons qu’il voyagera, qu’il provoquera des discussions et qu’il sollicitera des commentaires dans d’autres territoires.

Il a été écrit par un groupe informel et pluridisciplinaire et il est le premier fruit de deux années de discussions, de lectures partagées et surtout d’errances dans les territoires décrits ici.

Bonne lecture, bonnes déambulations.

Ce texte a été écrit par Sandro Abruzzese (enseignant et écrivain) ; Marco Belli (enseignant, écrivain et photographe, directeur artistique de l’Elba Book Festival) ; Davide Carnevale (enseignant-chercheur en anthropologie visuelle, Université de Ferrare) ; Cassandra Fontana (chercheuse en études urbaines, Université de Florence) ; Sergio Fortini (architecte-urbaniste, cofondateur de Metropoli di Paesaggio) ; Marco Manfredi (comédien, vagabond, spécialiste des relations entre cinéma, récits et territoire) ; Michele Nani (historien, chercheur au CNR — Ferrare) ; Giuseppe Scandurra (anthropologue, Université de Ferrare) et Wu Ming 1 (écrivain et essayiste, originaire du Basso Ferrarese).

La présente traduction de l’italien a été réalisée par Michele Nani et Niccolò Mignemi.

Carte du delta du Pô, réalisée par les auteur·es. Pour visualiser la situation de l’Italie nord-orientale en 2100 avec la mer Adriatique plus élevée d’un mètre par rapport au niveau actuel, voir le projet interactif élaboré par l’artiste Alex Tingle depuis 2006.

On raconte qu’au siècle dernier, dans les mines de charbon de diverses régions du monde, face au danger du grisou et en l’absence de systèmes de ventilation, les mineurs emportaient avec eux un canari en cage. Beaucoup plus petit et donc plus sensible au gaz, le canari commençait à agoniser bien avant que les mineurs ne ressentent les effets de ce qu’ils inhalaient. Lorsque l’oiseau commençait à suffoquer, c’était le signe qu’il fallait évacuer la mine.

D’où la métaphore bien connue du « canari dans la mine », également utilisée par le météorologue Luca Mercalli lors d’une conférence donnée il y a quelques années dans un centre du Basso Ferrarese2. Le Delta est le canari, c’est-à-dire la zone la plus exposée, celle qu’il faut regarder pour mieux comprendre les effets du changement climatique.

Dans le Delta

1. Par Delta du Pô, on entend ici…

Par Delta du Pô, nous entendons le delta historique, ou Delta grande, c’est-à-dire l’espace géographique façonné au fil des siècles par les crues et les débordements du fleuve et par le déplacement progressif de son bras principal vers le nord.

Le Delta grande est un ensemble de lits où le fleuve coule encore, d’autres — souvent invisibles à l’œil nu — qu’il a abandonnés et d’autres encore qui sont devenus artificiels, c’est-à-dire transformés en canaux, comme ce fut le cas pour la branche du Pô de Volano.

Le Delta grande n’a pas de frontières nettes, mais il comprend certainement la partie orientale de la zone de la Polésine de Rovigo, la partie orientale de la province de Ferrare et une partie du territoire de Ravenne. Le long de la côte, il s’étend de la limite nord de la municipalité de Rosolina — le dernier tronçon du fleuve Adige — à la limite sud de la municipalité de Cervia. Près d’un million de personnes vivent dans cette zone, en ne comptant que les résidents.

Le Delta est une région géo-historique, géo-économique et géo-culturelle aux caractéristiques propres. Il se distingue par la présence de zones humides résiduelles — qui ont échappé aux travaux d’assèchement et drainage — ainsi que par des risques hydrauliques propres et par sa morphologie de plaine ininterrompue, différente du reste de l’Italie, pays composé en grande partie de montagnes et de collines3.

2. Des impasses communes

Les territoires du Delta ont des histoires et des problèmes similaires. Ils ont également en commun d’avoir emprunté des voies sans issue, d’avoir misé sur des modèles de développement local qu’il convient aujourd’hui de repenser : le tourisme balnéaire de masse, une certaine agriculture intensive, un certain développement industriel. Certains modèles se sont avérés depuis longtemps des échecs, et les territoires les ont payés par l’émigration et le dépeuplement ; d’autres ont généré des retombées économiques pendant quelques décennies, mais se révèlent aujourd’hui insoutenables, voire catastrophiques.

C’est le cas de la basse vallée du Pô qui, à partir du XIXe siècle, est passée de zone humide à une vaste étendue de terres cultivables. Un processus qui ne peut jamais être considéré comme achevé, mais reste ouvert et toujours réversible, ce qui rend la zone du Delta particulièrement fragile à divers égards, aussi bien environnementaux que sociaux.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

3. Dans la terre de la bonifica

Nous avons grandi, nous nous sommes installés ou nous travaillons aujourd’hui sur des terres transformées par la bonifica4. Nous avons vécu ou nous sommes passés tous les jours devant les stations de drainage et les autres technologies de gestion des eaux, mais pendant longtemps nous n’y avons pas prêté attention, pendant longtemps nous avons tenu pour acquise cette utilisation des terres, ce complexe « territoire-machine », pour citer la géographe Federica Letizia Cavallo5.

Cette terre, la partie émergée, le paysage de la basse plaine, était pour nous une évidence alors que nous vivions dans une parenthèse entre des terres qui ont été submergées et qui, mutatis mutandis, le seront à nouveau.

4. Les parenthèses s’ouvrent et se referment

En rapportant chaque durée à celle de notre vie, nous percevons comme anciens des phénomènes qui, en fait, ne se sont manifestés que récemment, peut-être peu avant notre naissance. Pour les mêmes raisons, nous tenons ces phénomènes comme acquis et percevons les processus dont ils dépendent comme achevés, définitifs, alors qu’ils sont toujours en cours et plus ouverts que jamais.

Depuis le siècle dernier, l’idée d’une temporalité unique et linéaire a été remise en cause dans tous les domaines de la connaissance. Elle ne survit que dans l’idée de développement qui anime les politiques économiques. Mais les temporalités sont multiples, les parenthèses s’ouvrent et se referment, elles se situent à l’intérieur ou à côté d’autres parenthèses. L’histoire du monde est une coprésence de temporalités.

5. On ne comprend pas vraiment la bonifica si…

On ne comprend pas vraiment la bonifica, dans ses différentes phases, et l’héritage qu’elle nous a laissé, si nous ne tenons pas compte de ses contradictions internes, de la façon dont elle s’est imposée, des résistances qu’elle a dû abattre et de celles qui l’ont arrêtée au fur et à mesure que la situation et les sensibilités évoluaient.

Dans les discours actuels sur la bonifica, une erreur de raisonnement connue sous le nom de biais des survivants opère : pour évaluer une situation, on ne considère que les éléments résultants d’un processus de sélection ; cependant, ces éléments ne véhiculent pas nécessairement plus d’informations par rapport à ceux qui n’ont pas survécu. Ce qui a été occulté, et qui est resté longtemps en dehors de la représentation dominante, il est aussi bien un objet de recherche historique et un vecteur de savoir. Une fois sorties de l’oubli, ces histoires nous parlent, enrichissent notre connaissance et notre capacité de transformer le réel.

Au XIXe siècle, le Delta et, plus en général, la partie nord-orientale de l’Italie connurent une résistance populaire à la bonifica qui effaçait brutalement les biens communaux, les droits collectifs et les économies locales, en faisant éclater les communautés. Grâce à l’historien Piero Brunello, nous connaissons désormais les luttes contre la bonifica – menées entre 1853 et 1861 – dans les valli6 de Cona et de Cavarzere, deux communes aujourd’hui situées dans la ville métropolitaine de Venise7. Nous pouvons également citer l’opposition d’une partie de la population de Massa Fiscaglia, dans le territoire du Basso Ferrarese, à la bonifica de la valle Volta, une lutte menée par tous les moyens et qui a duré de 1874 à 18808.

D’autres batailles, conduites cette fois-ci par des associations de protection de l’environnement et du territoire comme Italia Nostra, furent menées exactement cent ans plus tard, au milieu des années 1970, dans le Delta de Ferrare, lorsqu’il apparut distinctement que l’Ente Delta Padano9 était en mode pilote automatique, avec l’intention d’assécher toutes les zones humides encore existantes, en premier lieu les valli de Comacchio, au nom de modèles de développement qui commençaient à montrer des signes d’essoufflement. Le changement de perception et la prise de conscience fut un facteur déterminant, au point que la dernière vague prévue de bonifica n’eut finalement pas lieu10.

6. Des connaissances « augmentées »

Cette connaissance « augmentée » s’enrichit de ce qui n’était pas connu à l’époque et qui est aujourd’hui un fait acquis : les zones humides font partie des écosystèmes qui stockent le mieux le dioxyde de carbone : un marais en séquestre cinq fois plus qu’une forêt. Les zones humides ne couvrent que 1% de la surface de la planète, mais elles captent cinq-cents fois plus de CO2 que les océans11.

Rétrospectivement, l’assèchement des marais et des valli dolci et salse12 a contribué à accélérer le réchauffement climatique. Cette prise de conscience, parmi tant d’autres aujourd’hui indispensables, suggère la nécessité d’étudier les expériences de restauration des zones humides dans le territoire du Delta du Pô comme ailleurs dans le monde, afin de façonner les pratiques d’intervention futures.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire aussi dans Terrestres « Inondations et barrages dans la Vallée de la Vesdre : l’aménagement du territoire en question » de Marie Pirard, juin 2023.

7. Une autre parenthèse : vivre sur le littoral

La « littoralisation » de la population, un phénomène qui s’est surtout produit au XXe siècle, est également une parenthèse. Aujourd’hui, nous constatons que le niveau de la mer monte, et sa montée est un problème car le phénomène touche aussi les agglomérations, parfois densément peuplées. Il fut un temps où, à l’exception de quelques villes portuaires, les côtes étaient vierges de toute présence humaine : à l’époque, nous n’aurions pas remarqué la montée, alors qu’aujourd’hui cette parenthèse des côtes peuplées risque de prendre fin de manière catastrophique.

8. Poubellocène

Nous devons à l’historien de l’environnement Marco Armiero le concept de poubellocène13, pour signifier non seulement l’ère de l’immense accumulation d’ordures, mais aussi l’ère centrée sur les déchets, comprise comme des relations d’exclusion, au sein desquelles certaines communautés et localités sont désignées comme susceptibles d’être sacrifiées. Sur ces communautés sont déversés, souvent littéralement, les « coûts externes » du développement, c’est-à-dire la pollution, les résidus toxiques, les marchandises qui ont atteint la fin de leur cycle de vie et deviennent des déchets.

Par sa nature et sa situation, le Delta est aujourd’hui l’avant-dernier réceptacle — le dernier étant la mer Adriatique — des coûts externes du développement dans la plaine du Pô. Il l’est matériellement, parce que le Pô et d’autres cours d’eau rejoignent la mer remplis de pollutions industrielles et agro-industrielles, et culturellement, parce qu’il est l’expression d’une Italie mineure et subalterne.

Dans l’histoire de l’Italie, les pouvoirs publics ont essayé de faire de la plaine du Pô la zone industrielle par excellence. Pour atteindre ces résultats, des millions de personnes ont été poussées à émigrer, d’abord des zones internes du Nord lui-même, puis du Mezzogiorno, exacerbant les déséquilibres déjà existants entre le Nord et le Sud de l’Italie, enfin depuis l’Europe de l’Est et le Sud du monde.

Aujourd’hui, le territoire paie pour ces choix et doit faire face à des politiques économiques qui l’ont dévasté et à des concentrations méphitiques de particules. La plaine du Pô est de loin la zone la plus polluée d’Europe occidentale et l’une des plus polluées de tout le continent14. C’est la zone qui compte le plus grand nombre de décès prématurés causés par des concentrations excessives d’ozone, de NO2 (dioxyde d’azote) et de PM2,5 (particules)15. C’est de loin la zone la plus bétonnée du pays16.

Le Basso Ferrarese

9. Une focalisation territoriale précise

Une focalisation territoriale précise est nécessaire pour penser et agir dans un lieu donné. En même temps, cet effort centripète n’a de sens que s’il a aussi des effets centrifuges. Il s’agit de commencer par le Basso Ferrarese et, en même temps, élargir le champ d’action à l’ensemble du Delta du Pô et au-delà.

Le Basso Ferrarese va du chef-lieu de la province à la mer et se situe entre deux fleuves : le Pô au nord et le Reno au sud. Le Pô et le Reno sont des frontières ouvertes : revenons à la conception des fleuves tels qu’ils étaient autrefois : des lieux de passage et d’échange.

10. Le territoire avec les sols les moins artificialisés

La grande anomalie du Basso Ferrarese, une anomalie qui peut aujourd’hui être tournée à son avantage, est que pour diverses raisons — non pas du fait des vertus de ses administrateurs, mais de dynamiques historiques complexes — il est resté le territoire avec les sols les moins artificialisés de toute la plaine du Pô, exception faite bien sûr de la blessure des Lidi, ce littoral marqué par la présence d’établissements balnéaires, où la spéculation immobilière a commencé dans les années 1960 et s’est accélérée à partir des années 1980.

11. « Rien à voir » ?

Celui du Basso Ferrarese est un paysage en large partie « aménagé », construit par la bonifica. À un premier regard, il peut paraître parfaitement plat et vide, dépourvu de tout signe particulier, de ce que le géographe Eugenio Turri appelait des « iconèmes17 ».

« Il n’y a rien à voir », tel est le cliché que nous entendons renverser grâce à nos pérégrinations car c’est au fil des regards que ce territoire surprend, se révélant plein de détails, marqué par des lignes, subtilement entaillé par des dénivelés (berges, bassins de valli asséchées, anciens lits de fleuves), des réalités cachées et des « zones d’incertitude ». Et les iconèmes sont nombreux, à partir des artefacts de la bonifica jusqu’aux maisons abandonnées dont la province est aujourd’hui remplie.

En outre, les espaces naturels et protégés couvrent 13 % du territoire de la province. Ils sont pour la plupart des zones humides qui ont survécu à la fièvre du drainage.

Mais il ne faut pas oublier non plus certains interstices le long du grand fleuve, des interzones sans juridiction où l’on ne sait pas ce qui se trame, des lieux où des communautés inattendues s’arrêtent et s’installent.

12. Dépaysements

L’émigration, la raréfaction sociale qui en résulte et la perte de sens de l’habiter ont créé une sens de dépaysement. En un mot, celles et ceux qui vivent dans ces landes ne connaissent plus le territoire. Il est nécessaire de le re-connaître car, même sans en être pleinement conscient, on se sent dépossédé.

Pour réfléchir à l’organisation politique et sensible autour des fleuves, vous pouvez lire aussi dans Terrestres le texte collectif « Pour un Conseil Diplomatique des Bassins-Versants », avril 2024.

Territoires en marge, territoires inexprimés

13. Sans voix

Le Delta du Pô est un territoire marginal, un territoire inexprimé. Les territoires en marge sont des espaces subalternes — économiquement, socialement, culturellement — au monde urbain et aux imaginaires métropolitains, à une seule et unique idée de la modernité. Subalternes, donc incapables — reprenons ici une catégorie du sociologue Franco Cassano — d’être des sujets de pensée. Ces territoires ont du mal à trouver leur propre voix malgré leurs spécificités et leurs particularités, au point que leur avenir reste inexprimé.

Dans ces régions, les dysfonctionnements de la modernité ne trouvent pas leur explication dans des raisons structurelles, mais plutôt dans des stéréotypes et des préjugés. Il en résulte des complexes d’infériorité et des pulsions à l’émulation : des villes et de la civilisation technologique, on emprunte l’amour du pouvoir et de tous les signes de « réussite ». Des zones de prospérité économique, on tire des modèles prétendument « exportables » : l’histoire des Lidi Ferraresi, reproduction maladroite et tardive d’un modèle de tourisme à fort impact environnemental, en est un exemple18.

Faute de pouvoir répondre à l’imaginaire médiatique, à une représentation unidimensionnelle du monde et aux attentes des jeunes générations, les territoires en marge sont frappés par le dépeuplement, l’abandon, les dépressions, l’anomie. Ils subissent des processus et des projets d’en haut et troquent la chimère de l’emploi contre la pollution, contre les grands chantiers, éventuellement contre le fait de devenir un dépôt pour les déchets dangereux. En Italie, les territoires marginaux se trouvent dans les Apennins, dans les Alpes, sur les îles, le long des frontières, dans les basses terres déprimées.

14. L’attente perpétuelle de pseudo-solutions

Dans la crise climatique, les territoires en marge se trouvent ébranlés et abasourdis. Ils subissent les conséquences immédiates de cette crise, alors que leur situation de départ est déjà défavorisée. Ils sont victimes de modèles hétéronymes. Influencés par de lourdes interdépendances, ils ne peuvent pas s’exprimer en tant que sujets capables d’une pensée autonome. Ils n’ont droit qu’à attendre des solutions venues de l’extérieur, toujours pensées comme des techno-raccommodages.

Ce qui arrive

15. Le retour de la mer

Toute la côte occidentale de la Haute Adriatique et les plaines de son arrière-pays sont des territoires en équilibre face à l’aggravation de la crise climatique. Un nombre croissant d’études confirment qu’au cours du XXIe siècle, l’élévation du niveau de la mer Adriatique (eustatisme) — combinée à l’affaissement de la surface terrestre et à d’autres phénomènes en cours — dévastera toute la région, des Marches jusqu’au golfe de Trieste.

16. Les barrages et le vénitiano-centrisme

Pendant des décennies, le discours public national s’est concentré sur Venise, un lieu emblématique en matière de montée des eaux.

Certains espèrent qu’avec les barrages mobiles du MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico), le problème sera en grande partie résolu. Mais les prémisses même de cette approche sont biaisées par ce qu’Evgeny Morozov appelle le « solutionnisme technologique », avec la suppression des symptômes sans diagnostiquer le mal, c’est-à-dire l’illusion que les effets peuvent être atténués sans intervenir sur les causes19.

En outre, le débat sur le MOSE a toujours été « Venise-centré », comme si la lagune de Venise ne faisait pas partie d’un système beaucoup plus vaste de zones humides et de territoires en équilibre entre la terre et l’eau. Au contraire, si Venise a une valeur, c’est en tant que synecdoque, en tant que partie d’un tout. Au nord et au sud de la ville, sur plus de trois cents kilomètres de littoral, le territoire risque de subir le même sort. La différence est qu’il court ce risque dans le silence et l’inconscience générale. Et à quoi va servir le MOSE si l’eau entre et se répand tout autour ?

17. Au-delà du chiffre rond

Les estimations vont de +80 à +140 centimètres de montée de la mer Adriatique d’ici 210020. Des cartes topographiques ad hoc montrent la situation hypothétique cette année-là : le littoral actuel a disparu, l’eau a pénétré dans l’arrière-pays, elle a même gagné — dans certaines régions, comme les provinces de Ferrare et de Rovigo (la Polésine) — des dizaines de kilomètres21.

Le chiffre rond de 2100 contribue à produire un instantané, au sens multiple du terme : une secousse soudaine, un pas en avant rapide dans la perception du problème et un instantané d’un moment dans le temps qui permet une vue d’ensemble ; dans le même temps, il détourne l’attention du fait que ces processus sont déjà en cours et se poursuivront même après cette date.

18. Les conséquences

Abandon des agglomérations côtières et de l’arrière-pays proche. Migrations climatiques vers d’autres régions d’Italie ou vers l’étranger. Perte de milliers d’hectares de terres agricoles. Perte de nappes d’eau potable. Destruction des écosystèmes d’eau douce et des zones naturelles et protégées, telles que les deux parcs régionaux du Delta du Pô, la lagune de Venise, les lagunes de Marano et de Grado, etc. Un changement climatique radical.

19. Il ne s’agit pas seulement d’eau

Il est important de garder à l’esprit qu’on ne parle pas d’« eau », mais de boues toxiques et contaminées. Le littoral de l’Adriatique-nord est densément urbanisé et industrialisé. Avec la montée des eaux, la mer pénètrerait dans des zones bâties, elle ferait donc voler en éclats les égouts, elle entraînerait des déchets, des produits chimiques, des carburants, des plastiques de toute sorte, des carcasses d’animaux, comme elle l’a déjà fait en 2023 et en 2024. Ce que l’on a vu à Conselice, bourg de la Romagne submergé pendant des semaines par la boue chargée de toutes sortes de poisons et de cocktails bactériologiques, sera amplifié de plusieurs ordres de grandeur.

La crue la plus impétueuse d’un cours d’eau des Apennins n’est rien comparée à la masse d’eau d’une mer : non seulement la pollution de l’Adriatique augmenterait de façon exponentielle, mais elle créerait des « grands Conselice », de vastes zones « amphibies » emprisonnées dans la boue, dont les miasmes se propageraient sur plusieurs kilomètres alentour.

20. En attendant…

C’est le scénario envisagé en l’absence totale d’action. En attendant, la montée des eaux est déjà en cours et considérée, dans une large mesure, comme inéluctable. Elle est déjà en train de se produire.

Ce qui se passe déjà

21. Les avant-gardes de l’avancée de la mer

Biseau salé, orages de plus en plus intenses et tempêtes de mer sont les signes avant-coureurs de la mer qui avance, et les manifestations de la crise climatique elle-même.

I. Biseau salé : en période de sécheresse, les rivières s’affaiblissent, la mer remonte les cours d’eau et les remplit de sel, avec de graves répercussions sur les écosystèmes, l’agriculture et les nappes d’eau potable.

II. Tempêtes, souvent de type downburst, fréquemment confondues avec les tornades. Leur intensité et leur fréquence accrues sont un symptôme du nouveau climat. L’Adriatique devient plus chaude : au cours de l’été 2024, elle a atteint plusieurs fois 30°C. Cela augmente l’évaporation et l’humidité dans l’atmosphère. Lorsque des courants plus froids arrivent, leur impact sur l’air chaud et humide libère de grandes quantités d’énergie et provoque de violentes précipitations. C’est ce que les médias italiens appellent les bombe d’acqua (bombes d’eau).

III. Affaissement et érosion des côtes : alors que le sol continue de s’affaisser en raison d’une combinaison de causes naturelles et anthropiques, l’artificialisation des sols et l’impact du tourisme intensif érodent le littoral, qui est de plus en plus vulnérable aux tempêtes de mer et à d’autres événements « extrêmes », qui en réalité sont désormais récurrents et font partie d’une nouvelle « normalité ».

22. Les « infos » sont un problème

Les médias « décomposent » la crise climatique en unités isolées, en épisodes distincts appelés « nouvelles » mais bénéficiant d’une attention et d’un accent inégal. Par exemple, la sécheresse et les bombe d’acqua sont des moments d’un même phénomène, appelé whiplash effect ou effet coup de fouet, mais la première attire moins l’attention que les secondes.

La sécheresse menace notre avenir de manière différée, des reportages lui sont consacrés avec des images de rivières asséchées, mais elle ne crève pas l’écran, surtout en ville, loin des lieux de production de la nourriture et des écosystèmes en souffrance. Tant que l’eau sort du robinet à la maison, le problème n’est pas suffisamment perçu.

Les tempêtes et les inondations, en revanche, nous touchent immédiatement et directement. Leurs effets sont visibles et tangibles, de sorte que leur couverture médiatique met en avant la dimension choquante, émotionnelle, sensationnaliste et généralement déconnectée de la sécheresse. Cette séparation nous empêche de saisir le lien intime entre les deux phénomènes et la totalité du processus.

23. Il ne faut pas défendre le territoire tel qu’il est aujourd’hui

Il n’est pas possible de faire face à ce qui se profile en prolongeant les mêmes logiques du présent. Ces logiques ont engendré la catastrophe, en s’appuyant sur des expédients éphémères et des escamotages technologiques. La crise climatique n’est pas un problème d’inadéquation technologique momentanée : c’est une crise sociale, le résultat d’un modèle socio-économique erroné, l’accumulation des contradictions dans le mode de production actuel.

La logique du raccommodage, du solutionnisme technologique pour défendre l’existant est totalement inadaptée.

La réponse la plus simple et la plus rapide à ce qui se profile sera d’installer des barrages et des vannes mobiles dans le style du MOSE, d’augmenter et de rendre plus puissantes les stations de pompage etc.

Tout cela vise à défendre le territoire tel qu’il est aujourd’hui. Mais « tel qu’il est aujourd’hui » est justement une partie du problème. Ce que nous dit la crise climatique, c’est que le territoire doit être radicalement repensé et transformé.

Une « fédération » de territoires inexprimés serait le sujet le plus qualifié pour une telle refonte, capable de dessiner une ligne d’horizon plausible pour intervenir.

24. L’inconscience

Dans les territoires qui subiront l’avancée de l’Adriatique d’ici 2100, la prise de conscience de la situation va de minime à inexistante. L’inadéquation des connaissances et de la perception face à la catastrophe climatique n’est certainement pas un problème uniquement local : il est planétaire. Mais dans les zones qui nous occupent, il présente des caractéristiques particulières.

25. Quatre mises au point

Nous sommes en train de raisonner et de formuler des hypothèses sur les modes d’intervention, en alternant quatre échelles différentes.

Territoires en marge → Zone nord-adriatique → Delta du Pô → Basso Ferrarese

Le Delta comme lieu d’expérimentation au cœur de la crise climatique (Notes)

26. Quand le Delta était une cause à défendre

Au début des années 1950, une nouvelle génération d’intellectuels et d’artistes de Ferrare et d’ailleurs décida de s’occuper du Delta et d’en faire un enjeu majeur dans le débat national. Ces personnalités firent du Delta leur « question méridionale22 ». En voyageant vers l’est, ils découvrirent leur « Sud », un territoire marginal situé à quelques dizaines de kilomètres de leur ville.

De cette mobilisation culturelle et politique, il demeure d’actualité l’intention de transformer la perception d’un territoire « en marge » en un lieu central d’analyse, de changement et de revanche sociale.

27. Soixante-dix ans plus tard

Soixante-dix ans plus tard, il est à nouveau nécessaire de remettre le delta du Pô au cœur des débats. Les conditions ont changé radicalement et nous en sommes conscients : dans les années 1950, derrière les intellectuels du Delta, il y avaient des partis de gauche, des forces syndicales et d’autres sujets collectifs proches du mouvement ouvrier et de la grande force représentée par la masse des braccianti. Derrière nous, à l’heure actuelle, il n’y a rien de comparable. Mais cela ne peut pas être un alibi.

28. Miser sur les spécificités du territoire : réinonder, naturaliser

Aujourd’hui, contrairement à hier, il ne s’agit certainement pas d’invoquer la bonifica. Au contraire, il faut aller à l’encontre de ce modèle : le territoire bénéficierait grandement — en termes de biodiversité, de capture de CO2, d’inauguration de différents modèles socio-environnementaux — d’un réalignement progressif et d’une renaturalisation contrôlée au moins dans les zones asséchées au cours de la seconde moitié du XXe siècle, comme les valli du Mezzano. Bien entendu, ces terres devraient d’abord devenir propriété publique ; ensuite, leur transformation devrait s’inspirer de la deuxième acception du verbe bonificare : « ramener un territoire fortement pollué à des conditions d’équilibre naturel » (Dictionnaire De Mauro de la langue italienne).

29. Décimenter, restaurer

Il est tout aussi urgent de décimenter le littoral afin d’éviter le scénario décrit au point 19. Dans les zones libérées du béton, les écosystèmes antérieurs devraient être restaurés autant que possible, ce qui signifie libérer les rares dunes qui subsistent de la pression de l’urbanisation et les reconstituer là où elles ont été rasées. C’est l’une des meilleures défenses contre la montée de la mer Adriatique.

Certains demandent : « Qu’en sera-t-il de l’économie des Lidi ? ». On peut leur répondre que les emplois dans le secteur du tourisme intensif — souvent précaires, surexploités, sous-payés, au noir — seront remplacés par de nouveaux emplois moins frustrants, ceux générés par un grand projet de réhabilitation et de réaménagement écologique du territoire, suivis d’un travail permanent d’entretien des écosystèmes : des activités en accord avec les caractéristiques spécifiques de ces lieux.

30. Ce ne sont que quelques exemples

Ce ne sont que quelques exemples de la manière dont on peut tirer parti des spécificités du territoire, de sa conformation et de son histoire, voire de sa fragilité, pour en faire un formidable lieu d’expérimentation au cœur de la crise climatique, même en termes d’aménagement du territoire.

31. Pas besoin d’escamotages

Cela n’a rien à voir avec le solutionnisme technologique. Ce que nous préfigurons, ce ne sont pas des « coup de génie », mais des solutions ouvertes, lentes, non orientées vers le profit. Surtout, elles partent de l’identification des causes sociales et politiques de la crise et se détournent des modèles suivis jusqu’à présent.

32. Rapports de force

C’est une question de rapports de force. C’est précisément parce qu’ils se heurtent à l’existant que ces scénarios peuvent paraître inacceptables à la grande majorité des administrateurs et, surtout, aux dirigeants de nombreuses associations professionnelles. Il faut cependant rappeler que toutes les réformes sociales, même les plus banales aujourd’hui (école de masse ? retraites ? suffrage universel ?), sont nées de propositions à première vue subversives et utopiques.

33. Prolonger