Luttes Climat Féminisme Décolonial Décroissance Bonnes feuilles Essais Entretiens Vivants Technocritique

18.03.2025 à 11:20

Marx, année zéro : vivre en communiste chez les Indiens

Michael Löwy

Que vous détestiez Marx parce qu'il incarne le prototype du théoricien dogmatique ou que vous voyiez en lui un penseur incontournable pour saisir notre modernité, ce livre est fait pour vous ! Dans un roman passionnant, « Marx en Amérique », Christian Laval conçoit une histoire alternative : et si Marx n’était pas mort en 1883 à Londres ? Laval imagine un Marx réinventant complètement sa vie et sa philosophie en allant s’installer chez les Indiens sénécas…

L’article Marx, année zéro : vivre en communiste chez les Indiens est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (3090 mots)

Temps de lecture : 7 minutes

Introduction à l’ouvrage de Christian Laval, Marx en Amérique (Champ Vallon, 2025), suivie d’un extrait.

Voici un livre étonnant, hors du commun. À la fois roman, récit ethnographique et manifeste politique, il nous propose un autre Marx, un Marx communiste, certes, mais très éloigné du partisan du progrès et des forces productives de certains écrits très (trop) connus. L’auteur s’appuie, certes, sur ses Cahiers de Notes Ethnographiques, sur ses dernières lettres sur la Russie, mais il s’agit quand même d’un Marx inconnu, produit de l’imagination romancière.

Marx se rend aux États-Unis et devient l’ethnologue d’une communauté indienne

Le sociologue Christian Laval nous propose un Marx, qui, après avoir organisé en 1883 un faux enterrement, avec la complicité de ses filles et de Friedrich Engels, part en Amérique pour rencontrer les Iroquois dont parlait si bien l’anthropologue américain Lewis Morgan (1818-1881). Déguisé en George Tullok, ethnologue anglais d’origine germanique, il découvre au village de Tecumseh, dans l’État de New York, une communauté de Senecas, derniers descendants de la Confédération des Iroquois, qui luttent pour garder leurs traditions communistes, démocratiques et solidaires. Fasciné par cette expérience de « communisme concret », Marx finit par s’intégrer dans cette communauté, par épouser White Wing, une institutrice veuve, et par prendre une nouvelle identité : le Seneca Clever Fox. Sa solidarité avec les Iroquois va même le conduire à faire sauter le bureau d’une entreprise de spéculation foncière responsable de l’expropriation des terres indigènes : « la dynamite, voilà l’ultime arme de la critique »…

Fasciné par cette expérience de « communisme concret », Marx finit par s’intégrer dans une communauté issue de la Confédération des Iroquois, qui luttent pour garder leurs traditions communistes, démocratiques et solidaires.

Ce nouveau Marx reçoit après quelques années la visite de son ami Engels, qui l’accuse d’être devenu rousseauiste, et de sa fille Eleanor (« Tussy ») qui le compare à son ami William Morris. Devant sa fille, « Clever Fox » se livre à un bilan auto-critique : j’ai cru, dit-il, que la liberté passait par l’esclavage du capital, j’ai même osé parler de la « grande influence civilisatrice du capital » et du rôle révolutionnaire de la colonisation anglaise de l’Asie. Sa nouvelle conception de l’histoire est inspirée d’un célèbre passage de Morgan : « la nouvelle société de l’avenir sera une résurrection, sous une forme supérieure, de la liberté, égalité, fraternité des anciennes gentes ».

Rêvant d’une nouvelle Confédération de tous les autochtones de l’Amérique du Nord, et, pourquoi pas, de toutes les nations du monde, le vieux Clever Fox décide, à la fin du siècle, de mettre fin à ses jours en plongeant dans les chutes du Niagara. Dans un « Cahier de notes » (imaginaire) à la fin du livre, Marx explique sa nouvelle conception dialectique de l’histoire, en rupture avec l’idéologie bourgeoise du progrès : on doit revenir en arrière pour aller de l’avant. Le communisme est un mouvement backforward, un principe antérieur élevé à un niveau supérieur.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Un des aspects les plus intéressants – et actuels – du livre sont les réflexions de Marx sur la dimension « écologique » du mode de vie des Iroquois : le respect pour la nature, l’amour pour la Terre mère, un rapport non-propriétaire au monde, la solidarité avec tous les êtres vivants, bref, un « communisme du vivant » aux antipodes de la culture de la rapine, du gaspillage et du vandalisme de la modernité capitaliste.

Comment passer de l’expérience de vie de cette petite communauté seneca (300 âmes) à une transformation de toute la société ? Marx, ou « Clever Fox », n’a pas de réponse, mais suggère que les tentatives communistes doivent se concevoir comme des éléments d’une stratégie d’ensemble, qui combine l’expérimentation locale et la révolution.

Lire aussi sur Terrestres : Michael Löwy, « Marx, prophète de la décroissance ? », décembre 2024.

« On va ainsi de l’avenir au passé pour repartir vers l’avenir »

Le passage qui suit est un extrait de « Marx en Amérique » (pp. 355-357). L’ouvrage se termine par un cahier imaginaire de Marx intitulé « Notes sur la démocratie communiste des Iroquois ». Dans ces pages, Marx reconnaît s’être trompé dans sa philosophie de l’histoire, linéaire et téléologique, et esquisse une auto-critique de ses propres thèses à la lumière des travaux de l’anthropologue américain Lewis Morgan qu’il avait lu attentivement.

L’erreur partait d’une idée juste selon laquelle le capital dans son développement continu allait détruire toutes les bases antérieures de la société en les intégrant dans son propre mouvement, et par cette intégration, les transformer radicalement en conditions de son propre développement. Car telle est sa force, qui est de poser sans cesse les conditions de son propre élargissement en disposant de ce qui existe et en le rendant « utile ». L’ancien monde était conservé parfois, mais rarement, comme vestige inutile et plus souvent comme dimension de l’accumulation du capital mais sous une forme méconnaissable.

À cela, j’ajoutais le point décisif, qui tranchait avec toute la pensée bourgeoise du progrès, que ce mouvement même qui consiste à poser les conditions d’une accumulation toujours plus vaste n’était jamais en même temps que le mouvement de poser les conditions de sa propre fin, pas seulement par la répétition de crises toujours plus profondes mais par l’existence d’un prolétariat toujours plus nombreux et conscient qui porterait en lui, comme le capital de l’autre côté, la puissance de poser les conditions de sa victoire. Tout ceci passait par pertes et profits ce qui dans les anciennes sociétés était pourtant comme le dit Morgan le germe de la démocratie souhaitable. Mais comment pouvait-on croire comme je l’ai fait longtemps qu’en détruisant le monde ancien le capital aurait la bonté et la vertu d’accoucher d’un monde meilleur, alors que tout laisse à penser maintenant qu’il ne peut donner qu’un monde bien pire sous beaucoup d’aspects ? Il ne s’agit d’ailleurs pas ici de plus et de moins, ni de bien et de mal. Mais d’être et de non être. C’est bien ce que dit Morgan si on le lit bien. La propriété dissout la société, elle conduit au pur et simple chaos, à la destruction de ce qui fait l’humanité.

Comment pouvait-on croire comme je l’ai fait longtemps qu’en détruisant le monde ancien le capital aurait la bonté et la vertu d’accoucher d’un monde meilleur ?

Morgan remet tout en place quand il écrit que la société future naîtra d’une « reviviscence » des anciens modes de vie. C’est lumineux. Ce n’est pas la propriété qui engendre la non- propriété directement, c’est la non-propriété qui engendrera la non-propriété par un sursaut révolutionnaire de ce qui ne veut pas mourir.

L’histoire ne va pas en ligne droite, pas en zigzag non plus, elle suit un étrange mouvement, assez complexe il faut bien le dire : on doit revenir en arrière pour aller plus loin en avant. Avant-arrière, arrière-avant. C’est le « retour-avant », le « Fore-return » ou le « Vor-Rückkehr ». C’est une dialectique qui n’a rien à voir avec les jeux de mots à la Hegel, ce n’est pas de la spéculation, ce sont les processus réels. J’avais vu ça il y a longtemps lorsque j’avais écrit quelques pages sur la Révolution française, je m’étais surtout moqué de ces bourgeois qui se prenaient pour Périclès, Caton ou Cicéron. Je n’avais pas com- pris encore la nécessité et l’universalité du « retour-avant ». Les Russes me l’ont fait comprendre par leurs questionnements et leurs angoisses : « faut-il attendre le plein développe- ment du capitalisme pour espérer une révolution socialiste ? » Malheureusement en dépit de ce que j’ai un peu maladroitement essayé de leur expliquer, les meilleurs se sont ralliés à un « marxisme » amoureux du capital ! Engels me l’a confirmé.

Il n’y a pas de révolution qui n’effectue cet étrange retour en arrière non pour se figer dans le passé (là elle échoue) mais pour relancer sous une forme différente, améliorée, ce qu’il y avait de mieux dans le passé.

Échec donc. Mais en y réfléchissant plus longuement, je me suis aperçu que les héros de la Commune de Paris avaient aussi suivi la dialectique du « retour-avant », en se replongeant dans les vieilles traditions de l’autonomie communale contre l’État centralisateur, ils ont réellement inventé quelque chose de nouveau. Tout colle : il n’y a pas de révolution qui n’effectue cet étrange retour en arrière non pour se figer dans le passé (là elle échoue) mais pour relancer sous une forme différente, améliorée, « supérieure » dit Morgan, ce qu’il y avait de mieux dans le passé, ce qu’on veut sauver, ce qu’on veut prolonger et étendre. On va ainsi de l’avenir au passé pour repartir vers l’avenir. Avancer en régressant, marcher en reculant. Hegel avait eu l’intuition de ça sans doute, comme de bien d’autres choses, mais il n’a pas été jusqu’à faire l’analyse des « retours- avant » comme il faudrait la faire. C’est ce que font les Red Guns [les indiens], certes dans les conditions les plus défavorables : un « retour-avant », concept clé de la dialectique du temps, si j’ai le temps de la rédiger (ce qui m’étonnerait car j’ai bien d’autres choses à faire ou à ne pas faire !). […] »

Lire aussi sur Terrestres : Kai Heron, « La sortie du capitalisme en débat chez les écosocialistes », mai 2024.

Photo d’ouverture : réplique d’une maison sénéca en construction sur le site historique de l’État de Ganondagan New York, 1997. Crédits : Peter Flass, CC BY 4.0.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des trois salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article Marx, année zéro : vivre en communiste chez les Indiens est apparu en premier sur Terrestres.

22.02.2025 à 10:50

Repenser le travail pour contrer l’exploitation des vivants

Mireille Bruyère

Le capitalisme exploite le travail des humains... et des non-humains. Une transformation radicale du travail est donc nécessaire, soutient le philosophe Paul Guillibert, qui appelle à une alliance entre anticapitalistes, antiracistes et écologistes pour un « communisme du vivant ». Comment faire communauté autour de l’autonomie et de la subsistance dans un monde désormais majoritairement urbain ?

L’article Repenser le travail pour contrer l’exploitation des vivants est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (5267 mots)

Temps de lecture : 13 minutes

À propos de l’ouvrage de Paul Guillibert, « Exploiter les vivants : une écologie politique du travail », paru en 2023 aux Éditions Amsterdam.

Le dernier ouvrage du philosophe Paul Guillibert, « Exploiter les vivants : une écologie politique du travail », est présenté par l’auteur comme une suite exploratoire de son premier livre, « Terre et capital, pour un communisme du vivant » publié aux mêmes Éditions Amsterdam en 2021. Dans ce nouveau livre, Paul Guillibert se propose d’éclairer avec les moyens de la philosophie marxienne les conditions d’une alliance anticapitaliste entre la classe ouvrière et les mouvements écologistes. Il s’agit de « repolitiser le travail en écologie politique » (p. 199) – et, pourrait-on ajouter, de « repolitiser l’écologie politique par le travail ».

Construire une écologie politique du travail

En philosophe rigoureux, l’auteur ne cherche pas la construction théorique d’une nouvelle classe révolutionnaire au sens marxien du terme, dans la mesure où tous les humains et non-humains dominés par le capitalisme ne sont pas à la même place, ne tiennent pas le même rôle dans le rapport de production et de reproduction capitaliste. Tous ces différents groupes dominés ne peuvent donc pas être une « classe en soi », car ils n’ont pas les mêmes intérêts matériels et économiques. Leur alliance repose alors sur une analyse théorique fondée sur les concepts marxiens que sont l’exploitation, l’appropriation et l’aliénation, depuis les différentes positions des dominés. Le livre est une tentative de les relier dans le concept plus général d’« exploitation du vivant », qui prend le statut de mot d’ordre fédérateur et d’aiguillon d’une nouvelle alliance universelle anticapitaliste, antiraciste et écologiste.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Pour parvenir à cette proposition, l’auteur présente un arpentage de la majorité des approches de l’écologie politique et de l’anticapitalisme. Sa capacité à les exposer de manière claire, rigoureuse et synthétique est indiscutablement la grande force de ce livre, qui pourrait compter comme un ouvrage de référence destiné à celles et ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir la connaissance des liens entre l’écologie politique et le marxisme. La plume de Paul Guillibert n’est jamais polémique : il discute avec honnêteté les limites de chaque proposition, non pas en elle-même mais dans sa capacité à s’articuler à d’autres propositions théoriques.

L’auteur prend comme point de départ les deux grandes impasses actuelles de l’écologie, qu’il cherche à dépasser. La première tient à l’espérance du salut dans le technosolutionnisme. La deuxième, nommée « écologie domestique » et destinée à réussir la transition écologique, en appelle presque exclusivement à l’éthique individuelle. Il présente ensuite succinctement la majorité des courants de l’écologie politique qu’il synthétise par un arbre des pensées de l’écologie humaine (p. 36). C’est en parcourant toutes les branches de cet arbre avec les outils de la critique marxiste que Paul Guillibert tente de construire une « écologie politique du travail ».

Lire aussi sur Terrestres : Frédéric Keck, « Animaux de tous les pays, unissez-vous ! », mars 2024.

L’ouvrage est divisé en trois chapitres. Le premier expose les différentes théories critiques du capitalisme susceptibles de nous éclairer sur les causes profondes de l’écocide en cours. Citant Éric William, un penseur marxiste : « Pas une seule brique de la ville de Bristol n’a été façonnée sans le sang d’un esclave » (p. 52), il part du constat que l’exploitation ouvrière dans les pays occidentaux est complémentaire de l’esclavage et du colonialisme.

Pour autant, l’auteur estime que le concept de plantationocène de Donna Haraway et Anna Tsing est bien trop englobant et homogène pour saisir toute la diversité des modes d’aliénation et d’exploitation du capitalisme. Il s’appuie sur les approches féministes et écoféministes sur le travail de reproduction pour considérer l’économie comme une activité scindée en deux sphères distinctes et inséparables, condition l’une de l’autre : celle du travail majoritairement masculin, producteur de valeur économique, et celle du travail majoritairement féminin dit de « reproduction », à l’intérieur de l’espace domestique ou bien dans des espaces domesticisés. Alors que nombre de propositions féministes interprètent la séparation entre espace productif et espace reproductif comme une technique de pouvoir, pour les écoféministes du courant de la subsistance, le travail dit de « reproduction » est un des lieux privilégiés de la résistance au capitalisme et de la construction de l’autonomie matérielle et politique, d’entretien et soin du vivant. Ce travail perd ainsi la connotation négative d’un travail seulement aliénant, dominé, et contraire à l’émancipation. L’auteur en déduit que le dépassement de la dualité entre production et reproduction ouvre des « voies normatives plus concrètes en termes de réorganisation de la vie quotidienne ».

Au terme de cette partie, Paul Guillibert présente le capitalisme comme un double processus : l’exploitation du travail salarié, et l’appropriation du travail de reproduction et des forces naturelles. Il s’agit alors de « réintégrer la critique des forces productives dans la critique du capital », au sens où l’analyse marxiste doit dépasser la seule critique de l’exploitation du travail en l’intégrant dans une approche plus large du capital. Quant au capital, il est entendu comme rapport social total incluant un rapport au travail comme exploitable et source de valeur et un rapport à la nature comme appropriable et sans valeur (p. 79).

La nature travaille-t-elle ? Redéfinir le travail

La deuxième partie du livre se penche plus précisément sur le concept de travail, central dans le champ marxiste afin de construire un pont entre critique des forces productives et critique du capital. L’auteur passe en revue de nombreuses contributions en commençant par rappeler que le concept de travail défini comme activité séparée et élargie à la production de tous les besoins sociaux est une invention de la modernité. Il propose de définir le travail moderne dans le capitalisme comme une activité pénible, technique, fondée sur la division du travail, marque de la modernité capitaliste. En effet, le travail défini comme simple activité technique et pénible existe dans d’autres sociétés que les sociétés capitalistes.

Pour Paul Guillibert, on peut parler de mise au travail de certaines espèces ou de certains processus d’engendrement de la nature. Mais on ne peut pas dire que la nature dans son ensemble travaille.

Le propre du capitalisme étant de séparer le travail du reste des activités humaines, le travail est inséparable de la division du travail. Celle-ci est une conséquence de l’appropriation privée des moyens de production. Cette définition permet à Paul Guillibert d’affirmer que les animaux de l’élevage agro-industriel travaillent, et que l’on peut parler de mise au travail de certaines espèces ou de certains processus d’engendrement de la nature (p85). Par contre, on ne peut pas aller jusqu’à dire, à l’instar de Jason Moore1, que la nature dans son ensemble travaille.

Cette clarification posée, l’auteur se met à distance de deux propositions théoriques du rapport entre humains et non-humains qu’il estime être des impasses stratégiques : d’une part l’antispécisme, qui se cantonne à une dénonciation morale et non politique, et d’autre part les philosophies du vivant, qui postulent la primauté du concept « vivant » et écrasent la dimension politique de l’écologie.

Lire aussi sur Terrestres : Paul Guillibert, « Jason W. Moore, cosmologie révolutionnaire et communisme de la vie », mai 2024.

Pour lui, la mise au travail du vivant et l’appropriation de la nature par le capitalisme procèdent d’une subsomption réelle en ce sens qu’elle change profondément la manière dont la dynamique productive du vivant et de la nature fonctionnent pour en tirer le maximum de productivité. Par exemple, la modification de la vie à l’échelle de l’ADN « marque une rupture historique dans les formes d’appropriation ». L’auteur note pertinemment que le maïs transgénique MON810 de Monsanto, qui modifie profondément les processus d’engendrement du vivant, suppose conjointement des appareillages et connaissances scientifiques poussées issues du privé, et des droits de propriété sur ce vivant nouvellement engendré. C’est par cette subsomption réelle et surtout totale de la nature que le capitalisme se définit. Ce parcours permet à Paul Guillibert de proposer une cartographie et un schéma des usages productifs de la nature (p. 130) afin d’identifier la spécificité des usages capitalistes.

Grève, communs et décroissance : les piliers du « communisme du vivant »

La troisième partie de l’ouvrage explore les pistes et les stratégies possibles d’émancipation des humains et du vivant hors des griffes du capitalisme. L’auteur propose pour cela une écologie de la classe ouvrière qui repose sur trois piliers, trois praxis : la grève, les communs et la décroissance. L’articulation de ces trois piliers constitue ce qu’il appelle le « communisme du vivant ».

Contre les écomodernistes marxistes comme le géographe étasunien Matt Huber, l’auteur estime à juste titre que la décroissance de la production et de la consommation est une dimension incontournable de l’émancipation et que le communisme ne peut être qu’un « communisme de la décroissance » (p. 154), ainsi que le formule l’économiste japonais Kohei Saito. Cette décroissance n’est pas principalement quantitative, elle est d’ordre structurel : c’est une « transformation radicale de l’organisation du travail » (p. 155).

La transition serait alors engagée moyennant le maintien de revenus de transition pour les travailleurs des secteurs en décroissance et durant le temps pendant lequel que la sphère de la subsistance et de l’autonomie se développe. Cependant, cette proposition stratégique, qui n’est pas neuve, est présentée trop rapidement. Elle reste prise dans une contradiction difficile à lever : comment faire décroître la production si on maintient des niveaux de revenus qui soutiennent la consommation ? Certes, l’auteur espère que la baisse nécessaire et drastique des hauts revenus va contribuer à la baisse de la production des biens les plus artificiels et polluants, mais nous savons que cela ne sera pas suffisant en termes de limites écologiques. En effet, la décroissance ne peut pas se limiter à un changement dans la répartition des revenus car ce sont aussi les modes de vies de la classe moyenne qui sont actuellement fondés sur des logiques productives insoutenables.

Comment imaginer que l’État acceptera de piloter une baisse de la production et de démanteler des infrastructures qui sont à la source de son pouvoir ?

C’est là que se trouve la principale limite de ce livre : l’auteur entend extraire des pistes stratégiques à partir de la théorie, alors même que la sortie du capitalisme nécessite une transformation radicale, voire révolutionnaire, des institutions. Or, cette transformation ne saurait être une simple technique, ni la mise en application d’une feuille de route. Elle est création du nouveau non réductible à un processus stratégique : c’est une praxis instituante. Comme le formule Cornelius Castoriadis, elle est ce « faire dans lequel l’autre ou les autres sont visés comme autonomes et considérés comme l’agent essentiel du développement de leur propre autonomie2 ». Les mots de « fins » et de « moyens » comme moments séparés sont impropres quand il s’agit de praxis. Cette séparation entre fin et moyens appartient à l’activité technique qui vise une fin posée à l’avance, une « fin finie et définie3 ». La praxis, seule forme possible de l’activité politique, est commencement. Elle s’appuie sur un savoir fragmentaire et surtout provisoire car la praxis, pour nous – les mouvements et les luttes anticapitalistes et écologistes –, « fait surgir constamment un nouveau savoir, car elle fait parler le monde dans un langage à la fois singulier et universel4 ».

Lire aussi sur Terrestres : Geveviève Azam, « Planification écologique : frein d’urgence ou administration de la catastrophe ? », septembre 2023.

Conscient de la difficulté de proposer une alliance autour du mot d’ordre de « décroissance », Paul Guillibert propose le mot d’ordre de « communisme du vivant », plus positivement connoté. Ce « communisme du vivant » est une « cosmologie qui insère la lutte des classes dans les mondes vivants dont elle dépend, une politique de la vie ou une biopolitique par en bas contre la croissance illimitée du profit » (p. 175).

Il s’agit d’une transition « civilisationnelle et pas seulement économique ou énergétique », qui, au vu de notre héritage infrastructurel, nécessite selon l’auteur une dose de planification étatique, un « moment étatique » (p. 175).

La démarche purement philosophique de l’auteur trouve certainement ici une de ses limites. Conscient que la construction théorique du mot d’ordre de l’alliance est insuffisante en soi, il est poussé à faire des propositions stratégiques qui ne peuvent donc avoir qu’une nature technique éloignée de la praxis. Il est vrai en logique, déduite de la théorie, que la transition vers le communisme du vivant nécessite un moment de planification de taille nationale et donc étatique. Mais comment imaginer en réalité un tel moment ? Comment imaginer que l’État acceptera de piloter une baisse de la productivité, de la production, de démanteler des infrastructures inutiles, de permettre la réappropriation commune des moyens de production et donc finalement de baisser la masse totale des revenus alors que ces revenus et ses infrastructures sont la source de son pouvoir ? Ils lui permettent de payer ses fonctionnaires, ses policiers, ses élus, ses militaires… tous nécessaires à sa puissance et à sa raison d’être.

Une alliance politique ne peut pas être seulement la conséquence de la prise de conscience des causes communes de l’exploitation et de l’aliénation.

Si on peut imaginer que le rapport de force au sein des institutions du capitalisme peut conduire à infléchir les politiques publiques vers plus de solidarité, de réduction des inégalités, de protection des plus faibles, en revanche cet infléchissement s’arrête au seuil de la décroissance économique, la croissance étant la source de la puissance de ces institutions.

Si la décroissance est incontournable, elle ne peut pas se penser dans un moment étatique mais plutôt dans un moment révolutionnaire, comme une fracture institutionnelle venant ouvrir des possibles, laisser se développer des fragments, des germes du communisme du vivant avec un État en recul, en décomposition, en déconcentration, en crise, un moment d’État ingouvernable plutôt qu’en planification nationale. C’est la condition pour laisser l’espace à l’inouï, à l’imprévisible qu’est la décroissance matérielle dans un monde porté depuis trois siècles par l’imaginaire de l’expansion illimitée.

Comment penser les alliances politiques entre des groupes éloignés ?

Dans sa conclusion, Paul Guillibert appelle à un rapprochement entre luttes ouvrières, luttes écologiques et luttes anticoloniales et antiracistes. Cet arpentage théorique contribue à clarifier les débats et les controverses qui traversent les mouvements de contestation. Cela permet de dépasser l’opposition superficielle entre l’exploitation ouvrière et la destruction de la nature. En ce sens, c’est un livre utile pour les luttes écologiques anticapitalistes.

Mais ce travail théorique n’est pas suffisant pour contribuer à forger les collectifs, les communautés qui défendront le « communisme du vivant ». Comme le pointe l’auteur dans sa conclusion, ce projet politique est vain sans constitution d’une nouvelle communauté politique qui le porte.

Une alliance politique ne peut pas être seulement la conséquence de la prise de conscience des causes communes de l’exploitation et de l’aliénation. La communauté politique n’émerge pas, n’est pas la conséquence d’un effort de théorisation mais d’une praxis dont l’effort de théorisation n’est qu’une dimension, souvent limitée.

Pour reprendre la célèbre phrase de Marx, « les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, il s’agit de la transformer ». Il pourrait être utile de faire un pas de plus et penser aussi les conditions d’une praxis instituante de cette communauté politique, une praxis « comme expression même de l’action émancipatrice », ainsi que le formulait Marx.

C’est au cœur d’une praxis qui articule les pratiques des militants écologiques, les luttes ouvrières et les expérimentations d’alternatives et d’autonomie de subsistance que pourra naître cette nouvelle communauté. Or, relier théorie et pratique nécessite un territoire, un sol à taille humaine, et pas seulement une carte stratégique afin que cette relation devienne une réalité sensible, incarnée, un chemin de transformation et de création qui se sédimente dans les corps par l’expérience.

C’est une autre limite de ce livre qui se propose de trouver les concepts de l’alliance. Le territoire d’une praxis ne peut pas être trop grand sans perdre la possibilité d’une action transformatrice réelle et radicale. Dans la conclusion, l’auteur déplore « l’absence de solidarité contre l’opération Wuambushu5 dans un contexte de radicalisation écologiste et de forte mobilisation sociale » (p. 196). On peut le rejoindre sur la dénonciation de cette opération abjecte et raciste, aussi nécessaire que la dénonciation des opérations de répression policière de la lutte contre l’autoroute A69 Toulouse-Castres. Cette dénonciation est nécessaire, pas seulement pour une question morale mais parce que, ainsi que Paul Guillibert le montre clairement dans son livre, ce qui se passe à Mayotte a un lien avec ce qui se passe sur le tracé de l’A69.

Comment développer la décroissance, l’autonomie et la subsistance, alors même que plus de 80 % de la population française vit dans une ville ?

Mais cette dénonciation pose question : comment, alors que les habitants concernés vivent sur deux territoires si éloignés, faire émerger une alliance et une communauté politique concrète ? Certes, les luttes lointaines sont des sources d’inspirations incontournables pour les luttes locales. Mais « inspiration » n’est pas synonyme d’« alliance stratégique concrète ». Les luttes nécessitent une socialisation politique réelle, physique, immédiate et sensible qui dépasse le moment d’inspiration et d’imaginaire. C’est la force matérielle du capitalisme que d’être capable d’aliéner à la même logique autant de groupes humains et non humains si éloignés, limitant de fait les alliances pratiques et durables et les communautés politiques de résistance.

Même au sein du territoire de la métropole déjà vaste, les alliances concrètes butent sur la distance géographique et l’inscription dans le territoire du capitalisme, modelé par la métropolisation qui sépare les groupes sociaux et les moments sociaux. Nous savons qu’il faut faire ces alliances. Mais l’obstacle n’est pas d’ordre philosophique, il est d’ordre matériel. Comment développer la décroissance, l’autonomie et la subsistance, alors même que plus de 80 % de la population française vit dans une ville ? Alors que l’urbanisation est le phénomène le plus massif du capitalisme moderne ?

Personne ne peut y répondre globalement, juste donner quelques pistes, quelques jalons théoriques possibles à la praxis des luttes et des expérimentations. Lu en ce sens modeste, le livre de Paul Guillibert est très utile.

Image d’accueil : Femmes triant et classant des pêches pour la vente au marché, Ontario, Canada, 1986. Wikimedia commons.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des trois salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Jason W. Moore, Le capitalisme dans la toile de la vie : écologie et accumulation du capital, traduit par Robert Ferro, Les Éditions de l’Asymétrie, 2020.

- Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Seuil, 1975, p. 103.

- Ibid, p. 104

- Ibid.

- Opération policière et coloniale de l’État français à Mayotte en avril 2023.

L’article Repenser le travail pour contrer l’exploitation des vivants est apparu en premier sur Terrestres.

25.01.2025 à 14:01

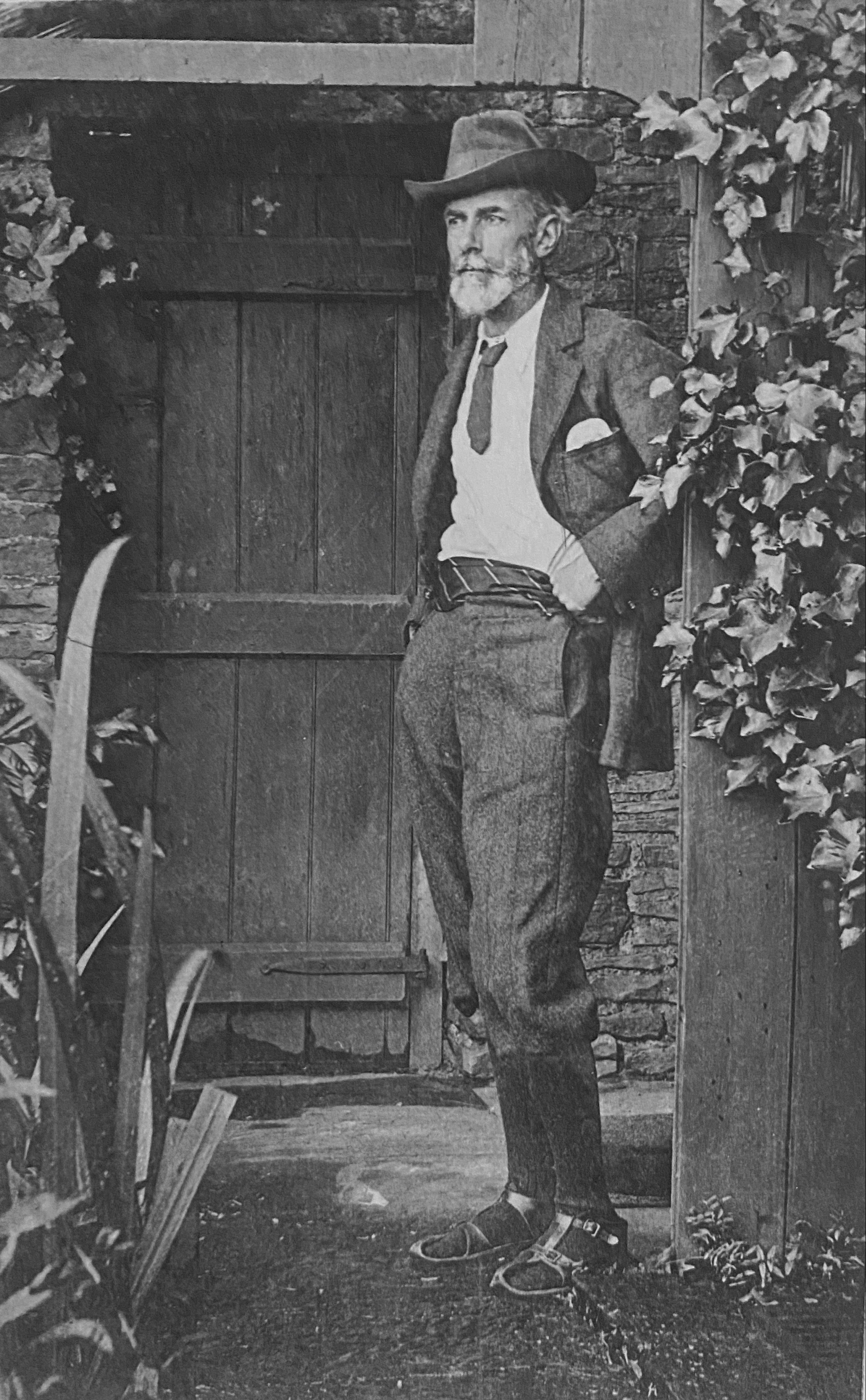

Amour, nature et politique : la vie simple selon Edward Carpenter

Cy Lecerf Maulpoix · Edward Carpenter

Décroissant révolutionnaire pratiquant l’artisanat et l’agriculture, engagé dans la politisation de l’homosexualité et dans la cause des femmes, critique de la colonisation et défenseur des animaux… Edward Carpenter, qui vécut de 1844 à 1929, est souvent décrit comme un formidable précurseur. Et c’est vrai ! Ses textes personnels, traduits et présentés par Cy Lecerf Maulpoix, paraissent en français. Extraits choisis.

L’article Amour, nature et politique : la vie simple selon Edward Carpenter est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (9498 mots)

Temps de lecture : 22 minutes

Ces extraits sont tirés de l’ouvrage d’Edward Carpenter, Des jours et des rêves. Extraits traduits, choisis et présentés par Cy Lecerf Maulpoix, paru aux éditions Le Pommier. Nous reproduisons ici une partie de la présentation de Cy Lecerf Maulpoix, suivis de plusieurs extraits des textes d’Edward Carpenter.

Présentation par Cy Lecerf Maulpoix

Si je suis aussi profond qu’un étang, et vous, qu’un lac, Edward Carpenter était la mer », écrivait E. M. Forster peu de temps après la mort de son ami1. Pourtant, soulignait-il, l’étendue de son influence, la richesse des communautés qu’il avait contribué à façonner, se dissiperaient bientôt avec le temps. De ses multiples écrits et engagements, il ne resterait plus grand-chose lors du siècle à venir. « Je ne pense pas que l’on se souviendra de lui comme d’un homme de lettres ou d’un scientifique, il ne figurera pas dans l’histoire », ajoutait-il, insistant au contraire sur l’aura exceptionnelle qu’il avait acquise de son vivant.

Auteur prolifique aux succès contrastés, Carpenter est lu abondamment à son époque (les traductions de ses ouvrages dans une dizaine de langues aussi bien que les 50 000 exemplaires vendus de l’un de ses textes en Allemagne l’attestent2). On retrace la grande circulation de ses écrits et l’étendue de son influence en Angleterre comme à l’étranger dans les journaux, lettres et ouvrages de ses contemporains, à l’instar de William Morris, Emma Goldman, Mohandas Gandhi, Siegfried Sassoon, Roger Fry et bien d’autres. Quand ce n’est pas un culte qui lui est parfois voué ! Prophète en sandales ou « proto-hippie » dégénéré, Carpenter semble avoir été autant adoré que moqué. Le dramaturge socialiste George Bernard Shaw s’agace des prétentions de « noble sauvage » de son camarade au pic de sa gloire, avant la Première Guerre mondiale. Après sa mort en 1929, il est encore pointé d’un doigt dédaigneux et moqueur par George Orwell : « On a parfois l’impression que les simples mots de “socialisme” ou de “communisme” ont en eux une vertu magnétique qui attire irrésistiblement tous les buveurs de jus de fruit, nudistes, porteurs de sandales, obsédés sexuels, quakers, adeptes de la “vie saine”, pacifistes et féministes que compte l’Angleterre3 », écrit-il en 1937.

Inscrivez-vous pour recevoir toutes les deux semaines, dans votre boîte mail, nos dernière publications et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Ses textes, son mode de vie et l’écosystème affectif, militant et intellectuel qui s’était constitué autour de lui, rendent visibles de multiples décalages avec les courants socialistes hégémoniques ou plus réformistes du tournant du siècle et de l’après-guerre – décalages qui ne sont pas sans écho avec les enjeux de sa réception au présent. L’importance qu’il octroyait à la domesticité, à son environnement humain et non humain, comme aux puissances érotiques et spirituelles du corps et de la conscience a contribué à faire de lui un apôtre excentrique de l’intime et du quotidien – une image qu’il entretenait, il me semble, plus ou moins savamment. Devenu pour certain·e·s ce que lui-même avait auparavant ardemment cherché chez d’autres, Edward Carpenter finit par incarner un espoir messianique : être porteur d’une vie nouvelle, susceptible de résister aux mécaniques aliénantes et prédatrices de son temps. Si la marche de l’histoire et les mutations catastrophiques de la vie sous le capitalisme contredisent en grande partie certains de ses espoirs, il n’en reste pas moins que ses notes autobiographiques ont retenu quelque chose de cette qualité marine qui, n’en déplaise à Forster, continue de circuler dans ses textes tel un courant sous la surface de l’Histoire, attirant à lui celleux qui, étouffant devant l’effritement délétère du vivant, désirent puiser des forces dans un sens, certes incomplet mais aussi élargi, du politique et la vitalité. « Délaissant le Moi superficiel, je travaille maintenant pour l’autre “moi”, plus profond », écrivait-il en conclusion de son autobiographie.

Écologiste ?

La parution de la version française de La Civilisation, ses causes et ses remèdes, puis de Vers une vie simple a fait connaître à un lectorat francophone contemporain, sensible à ce que l’on a coutume d’associer aux développements de l’écologie, certaines des critiques acérées que Carpenter portait sur sa propre civilisation, coupée de la nature, ainsi que ses analyses sur les bienfaits de la simplification de la vie4.

Si l’écologie, née en 1866, désigne un domaine scientifique spécifique5 du temps de Carpenter, la vie et l’œuvre de ce dernier ont été rapprochées de multiples courants du « retour à la nature », souvent considérés comme les prémisses de l’écologie moderne en Occident. Portraituré en précurseur de la décroissance façon « Henry David Thoreau britannique », Carpenter a tantôt été associé aux transcendentalistes états-uniens, tantôt comparé au mouvement de la Lebensreform (« réforme de la vie ») en Suisse et en Allemagne, ainsi qu’au mouvement naturien français d’inspiration anarchiste6.

Au-delà des limites propres à l’exercice de la comparaison rétrospective, ces associations ne sont pas anodines. Son idéal de domesticité rurale, la valeur qu’il accordait au maraîchage et au travail manuel, son rejet du luxe bourgeois, sa tentative de réforme de l’habillement à travers le port de vêtements amples ou sa défense de pratiques naturistes le rapprochent certainement de ces différents courants. L’influence des valeurs et pratiques des cercles transcendantalistes de la Nouvelle-Angleterre sur sa pensée est par ailleurs avérée.

Si écologie il y a chez Carpenter, elle concerne autant la maisonnée que le développement d’un autre art de vivre.

Cy Lecerf Maulpoix

Sa lecture comme sa rencontre, aux États-Unis en 1877, de Ralph Waldo Emerson sont déterminantes pour ses propres conceptions mystiques d’union entre le sujet et le reste du monde vivant. De même, Walden d’Henry David Thoreau est maintes fois convoqué dans Mes jours et mes rêves. Ainsi, Carpenter fait écho de sa découverte de l’ouvrage alors qu’il tente de développer un modèle de vie simplifié plus proche de la « nature » dans la campagne environnant Sheffield. Ce dernier est néanmoins troublé par la radicalité du mode de vie décrit par son prédécesseur états-unien dans Walden. Dans ses notes, il cerne une tentative délicate : celle d’établir les modalités d’une vie bonne7 tout en se reconnaissant attaché aux vicissitudes d’un monde en crise.

Car si écologie il y a chez Carpenter, elle concerne autant la maisonnée que le développement d’un autre art de vivre. Elle relève du soin porté à un oikos à la fois plus personnel et plus collectif – à une maisonnée aux multiples échelles, allant de la manière d’habiter ses désirs et les mouvements de sa propre conscience aux rapports tissés avec le monde environnant. Dans Beautiful Sheffield (La Belle Sheffield), un discours prononcé en 19108, il évoque par exemple les luttes à mener en faveur de la protection de l’air, de l’eau et de la terre dans la région, l’importance de la création d’espaces publics de loisir, de jardins en ville et de la sauvegarde de zones naturelles favorables au renouvellement de la faune et la flore9.

Loin de se cantonner à des formes d’usages et de consommations bourgeoises du paysage, Carpenter milite également pour un accès éducatif et pratique des jeunes avec le vivant, l’accès de tous·te·s aux beautés et aux savoirs générés au contact avec le non-humain. Ce « souci » de la nature – profondément imprégné par le romantisme anglais de son siècle10 – excède la simple question de sa destruction et de sa préservation. « La nature était plus importante pour moi, je crois, que n’importe quel attachement humain, et les Downs étaient ma nature », écrit-il dans ses notes autobiographiques à propos des paysages de son adolescence. Cette expérience du paysage, objet de nombreux textes et poèmes, touche à l’enrichissement même de la sensibilité humaine, de ses puissances affectives et esthétiques. Elle est par ailleurs déterminante pour nourrir la conscience de l’interdépendance du sujet avec son milieu.

C’est en ce sens, il me semble, qu’il faut comprendre, dans Mes jours et mes rêves, ses critiques portant sur l’appauvrissement d’un sens commun de l’habiter – selon lui profondément menacé par le régime capitaliste occidental et colonial. L’instauration de la propriété et de monopoles fonciers en Angleterre comme dans les territoires colonisés, les réformes sur l’usage des terres collectives, la disparition de lieux de sociabilité et d’organisation en ville comme à la campagne s’accompagnent inévitablement d’une désagrégation des pratiques de subsistance comme des formes de pensée collectives. Sa dénonciation de la pollution atmosphérique, des infrastructures hydrauliques tentaculaires souillées par le plomb puis par la chaux qui alimentent le district de Sheffield et les contaminations qu’elles provoquent doit être lue à la lumière de ses semonces à propos de la lente disparition d’un « esprit public ».

Présidant autrefois à l’entretien des éléments naturels par la collectivité locale, son effritement se manifeste aussi par un désenchantement : l’abandon de croyances spirituelles païennes qui ritualisaient des pratiques de lien et de soin avec la vie environnante.

Carpenter milite contre la vivisection, adopte un mode de vie végétarien, multiplie les textes et interventions entrecroisant des réflexions sur la biologie, les comportements de ses compagnons non humains et les formes de violence auxquelles on les soumet.

Cy Lecerf Maulpoix

Voilà qui n’est pas sans rappeler le géographe anarchiste Élisée Reclus11, lequel décrivait comment la perte de l’harmonie entre les peuples et leur terre est une perte esthétique, spirituelle et sensible12. Et Carpenter d’affirmer quelques décennies plus tard, depuis le Nord industriel, que cet appauvrissement ne peut que s’amplifier à mesure que le développement irraisonné de la grande ville et de ses technologies, au service des intérêts commerciaux de la classe bourgeoise, enlaidit et abîme conjointement paysages et individus. Comme son camarade William Morris, Carpenter milite toute sa vie contre l’expansion technologique et pour la démocratisation de l’expérience d’une beauté qui menace de se retirer de la texture même de la vie.

À défaut de pouvoir nous y attarder, mentionnons également l’importance, souvent minorée, des vies animales dans la vie de Carpenter. Son amitié avec Henry S. Salt, socialiste comme lui et fondateur de la Ligue humanitaire, sa présidence du congrès végétarien de 1909 le placent aux avant-postes de l’essor des luttes pour la cause animale13. Couvrant diverses pratiques et enjeux, Carpenter milite ainsi contre la vivisection, adopte un mode de vie végétarien (bien que marqué par un pragmatisme moins radical que celui de Salt). Au début du XXe siècle, il multiplie les textes et interventions entrecroisant des réflexions sur la biologie, les comportements de ses compagnons non humains et les formes de violence auxquelles on les soumet. De même, ses notes émouvantes évoquant sa rencontre « amoureuse » avec son chien Bruno et les élans affectifs et « queer » de ce dernier sont particulièrement saisissantes. Elles témoignent chez Carpenter d’une volonté de reconnaître la dignité, l’intégrité physique et l’intelligence de celleux qui vivent avec lui, de valoriser d’autres formes de camaraderies anticipant immanquablement les remarques de Donna Haraway sur les espèces compagnes14.

À la différence de certains de ses quasi-contemporains cités plus haut, l’écologie défendue par Carpenter ne peut se comprendre sans évoquer l’élargissement politique et théorique considérable qu’il tisse à partir de la question affective, du désir comme de la sexualité. Elle ne peut en outre s’appréhender avec justesse sans mesurer l’importance jouée par son implication dans les luttes sociales et les bouleversements politiques contemporains.

Edward Carpenter – Des jours et des rêves

Travail manuel et maraîchage

Dès la mort de mon père, je résolus d’acheter un terrain et d’y travailler comme maraîcher.

C’était sans doute une impulsion saine, mais le motif était surtout d’ordre personnel. Je ressentais (à juste titre) le besoin d’un travail physique, d’une vie en plein air et d’un travail quelque peu primitif pour rétablir ma constitution trop lourde. J’éprouvais ce besoin directement et instinctivement, et non pas comme un enjeu débattu et tranché intellectuellement. On a parfois considéré que ce retour à la terre avait été amorcé en raison d’une grande théorie ou d’une ambition de salut social. Mais ce n’était pas le cas. Il n’y avait aucune idée de ce genre en moi, ou s’il y en avait une, elle était de nature très secondaire. Je pensais à mes propres besoins. Mais peut-être avais-je le sentiment qu’une vie passée ainsi était plus honnête que d’autres alternatives et, je le pense aussi, l’impression que cela me mettrait plus directement en contact avec la grande masse du peuple (une motivation forte à l’époque). Mais jusqu’à présent, je crois que ces deux motivations ont joué un rôle mineur.

(…) Je passai l’hiver 1882 et 1883 principalement à Bradway, continuant à écrire et à mener d’autres activités, lorsque je ne recherchais pas un terrain. Vers Pâques 1883, je parvins à un accord pour l’achat des trois champs de Millthorpe et, peu après, je commençai à faire construire la maison. Elle fut terminée à la fin de l’été et, en octobre 1883, les Fearnehough et moi-même y emménageâmes. À peu près à la même époque, je publiai, par l’intermédiaire de John Heywood de Manchester, mon premier poème Vers la démocratie.

Cette étrange période de dur labeur manuel, où l’on creuse jusqu’à la racine des choses, me donna de l’élan. Je ne sais pas comment l’expliquer. Cela me posséda.

Edward Carpenter

(…) L’hiver 1883-1884 fut consacré à un travail acharné, à la mise en ordre de la maison, de la cour et des dépendances, à l’aménagement du jardin, au bêchage de la pelouse, à la plantation de fruitiers et d’autres arbres, etc. Il en fut de même pendant les étés et les hivers qui suivirent, durant quatre ou cinq ans.

Cette étrange période de dur labeur manuel, où l’on creuse jusqu’à la racine des choses, me donna de l’élan. Je ne sais pas comment l’expliquer. Cela me posséda. Chaque habitude, chaque coutume ou pratique de la vie quotidienne – organisation de la maison, régime alimentaire, habillement, médecine, etc. Je travaillais des heures et des jours entiers dans les champs ou les jardins, je creusais des fossés avec des pioches et des pelles, je conduisais des charrettes sur les routes, j’allais à Chesterfield charger et chercher du fumier, je me rendais à la mine pour chercher du charbon, je pansais et couchais le cheval, je partais au marché à 6 heures du matin avec des légumes et des fruits, où je restais derrière un étal jusqu’à midi ou 2 heures de l’après-midi. Je n’étais pas satisfait, mais je devais faire moi-même tout le nécessaire.

C’était un effort considérable. Pour mon âme rêveuse et volatile, être emprisonné dans les détails grossiers d’une vie des plus matérielles était souvent ennuyeux. Pourtant, une passion dévorante me poussait à vouloir savoir, à faire quelque chose de concret, une mauvaise conscience peut-être de l’irréalité passée de mon existence. Je devais tout avaler. Pendant les trois ou quatre premières années, j’ai continué à gérer (bien sûr avec l’aide de mon ami et de sa femme) la maison et le jardin, jusque dans leurs moindres détails. J’ai continué à écrire, ajoutant à mes poèmes des essais sur des sujets sociaux – England’s Ideal (L’Idéal de l’Angleterre) et autres ; et j’ai commencé à donner des conférences sur des sujets similaires.

C’était trop. Je me souviens de cette période comme d’un moment de grande tension. Je ressentais en effet l’isolement de la campagne, plongé dans une population rurale parfaitement analphabète et peu progressiste (bien plus qu’à Bradway), avec mon ami et sa famille qui, bien que bons et sincères, étaient aussi très concentrés sur leurs préoccupations matérielles. Il n’y avait personne à qui je pouvais parler ou qui pouvait m’aider. Mes amis de Sheffield étaient loin, je ne les voyais qu’une fois par semaine ou presque, et (dans les premières années en tout cas) les visites à Millthorpe étaient rares. C’était trop, et ma santé en souffrit quelque peu ; et pourtant (comme je l’ai dit), c’était plus fort que moi.

Il est étrange de constater à quel point des impulsions et des instincts réprimés déterminent l’évolution d’une vie. Il est certain qu’au cours de ces années, je me familiarisai (ce qui peut sembler particulièrement improbable pour une personne comme moi) avec une grande variété de modes de vie matériels et mécaniques, des détails de la vie domestique jusqu’aux processus de l’agriculture et d’un grand nombre d’autres métiers et activités industrielles. C’est un enseignement qu’aucune université ne pouvait me fournir. Et bien que ma santé nerveuse se dégradât ponctuellement, elle s’améliora dans l’ensemble énormément pendant cette période ; si bien qu’au bout de cinq ou six ans, mes problèmes nerveux avaient complètement disparu, et je devins plus fort que je ne l’avais jamais été auparavant dans ma vie.

Le socialisme, Walden et l’adieu à Whitman

Je donnai ma première conférence semi-socialiste sur la « production coopérative » cette année-là15 ; et plus tard dans la même année, j’assistai un soir à une réunion du comité de la Democratic Federation (Fédération sociale démocratique) à Westminster Bridge Road. Dans le sous-sol de l’un de ces grands bâtiments face aux chambres du Parlement, je trouvai un groupe de conspirateurs rassemblés16. Il y avait Hyndman, qui occupait la présidence, et avec lui, autour de la table, William Morris, John Burns, H. H. Champion, J. L. Joynes, Herbert Burrows (je crois) et d’autres17. Par la suite, bien que n’ayant pas adhéré à la SDF, je restai en contact avec elle et, plus tard, j’eus l’occasion d’apporter une aide matérielle à la mise en place de Justice, son journal18.

À partir de ce moment-là, je travaillai dans la ligne socialiste, avec une dérive naturelle vers l’anarchisme. Je ne sais pas si, à un moment donné, j’ai considéré le programme ou les doctrines socialistes comme définitives, et il est certain que je n’avais pas envisagé la régulation inflexible de l’industrie ; mais je me rendais compte que le socialisme actuel offrait un excellent moyen d’attaquer le système concurrentiel existant, et un bon moyen de réveiller les consciences endormies, en particulier celles des riches ; et c’est dans cette optique que j’ai œuvré pour ce programme ainsi que pour l’idéal anarchiste de façon cohérente19.

Il ne fait aucun doute que « Walden » est l’un des livres les plus vitaux et des plus efficaces jamais écrits.

Edward Carpenter

L’autre événement qui survint en 1883 fut ma lecture du livre Walden de Thoreau20. Le jour même où j’emménageai dans ma nouvelle maison et sur mon lopin de terre, concrétisant ainsi les tractations et intrigues menées pendant plusieurs années, ce livre me tomba entre les mains, ce qui eut pour effet de me faire perdre complètement pied ! Alors que je venais de m’engager dans toutes les difficultés liées à l’entretien d’une maison et d’une ferme maraîchère, ainsi qu’aux tracas insignifiants mais innombrables du « commerce », un merveilleux idéal d’une simplification de la vie en deçà du niveau de toutes ces activités que j’avais entreprises se présentait désormais à moi et, pendant un certain temps, je me sentis presque paralysé.

Quelle que soit la valeur pratique de l’expérience de Walden, il ne fait aucun doute que ce livre est l’un des plus vitaux et des plus efficaces jamais écrits. Son idéal d’une vie passée au contact de la nature en cultivant la simplicité (bien qu’il ne soit probablement réalisable de façon permanente que par une humanité hautement cultivée, ayant accès à tous les fruits de l’art et de la science, comme Thoreau l’avait à Concord)21 a néanmoins secoué les opinions traditionnelles de milliers de personnes. Je dois avouer que cela a contribué à me mettre mal à l’aise pendant quelques années. J’avais l’impression d’avoir ambitionné une vie naturelle et d’avoir complètement échoué, qu’il m’aurait été possible, d’une manière ou d’une autre, d’échapper complètement à cette fichue civilisation alors que, désormais, j’étais attaché, pire que jamais, à son versant commercial.

Je ne peux pas dire quelle aurait été l’orientation de ma vie si Thoreau était venu à ma rencontre un an plus tôt. Il est certain qu’il y aurait eu une différence considérable, et c’est peut-être une chance que de ne pas avoir été entraîné par sa voix ni échoué trop loin des courants de la vie ordinaire. En tous les cas, je ne regrette pas aujourd’hui que les choses se soient passées ainsi. Plutôt que de me réfugier dans la solitude et les étendues sauvages de la nature, ce qui aurait satisfait un penchant, mais peut-être pas le plus persistant, de mon caractère, j’ai été mêlé au mouvement de la vie ordinaire et inévitablement mis en contact avec toutes sortes de gens.

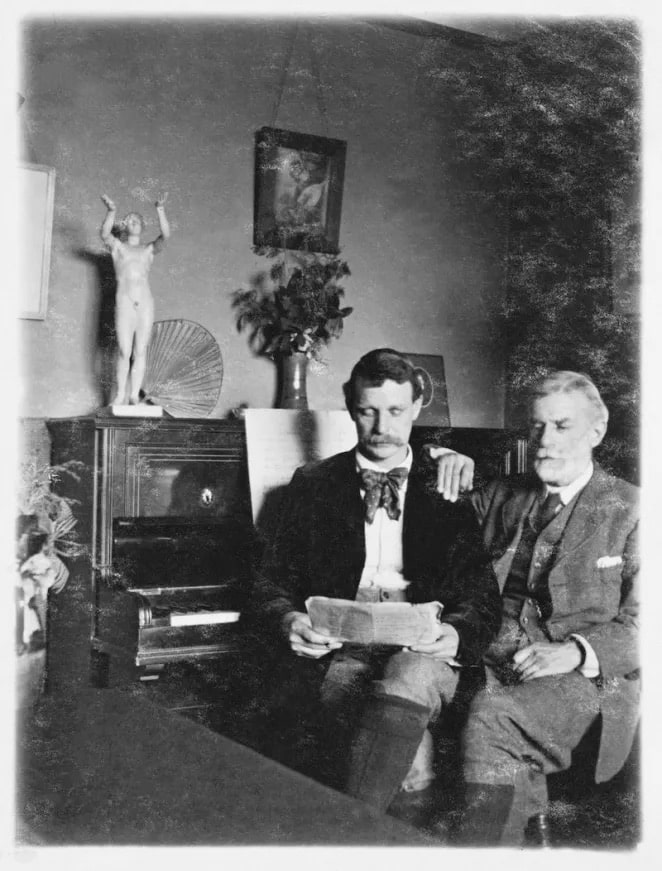

George

Je connais George Merrill depuis près de vingt-deux ans, dont quatorze ans comme compagnon et intendant de maison22. Il a joué un rôle intime et déterminant dans ma vie, si bien que je ressens le désir d’écrire quelque chose à son sujet. Il n’est sans doute pas si fréquent que deux personnes soient associées pendant une période aussi longue et de manière aussi étroite que nous l’avons été. Car bien que l’homme et la femme ordinaires se voient beaucoup, il arrive souvent que leurs occupations respectives les éloignent beaucoup l’un de l’autre pendant la journée. Or, dans notre cas, nous avons été pratiquement et constamment à portée de main : lorsque nous travaillions côte à côte dans le jardin ou la maison [de Millthorpe], ou tout du moins dans des pièces adjacentes, lors de tous les repas ou presque, de marches à travers les collines pour nous rendre à la gare et à Sheffield, ou lors de voyages en Angleterre ou à l’étranger. Je pense que le fait que notre relation ait survécu à cette mise à l’épreuve quelque peu sévère parle en faveur de cette dernière. Elle a su gagner en grâce et notre intimité, bien que peut-être un peu différente dans son caractère, est tout aussi sincère aujourd’hui qu’elle l’était il y a vingt ans.

À compter de ce jour, la composition d’un petit ménage sur une base assez simple et pratique, tout en tenant compte du charme et de la beauté de la vie, devint un objet d’intérêt continu pour mon compagnon et moi.

Edward Carpenter

À certains égards, je considère George Merrill comme la personne la plus intéressante et la plus satisfaisante que j’aie jamais rencontrée. Connaissant des milliers d’individus de toutes les classes, et beaucoup d’entre eux très intimement, je doute encore de trouver quelqu’un de plus naturellement humain, aimant, affectueux, doté d’un bon sens et d’un tact plus développés que lui. Né et élevé dans les bas-fonds de Sheffield, George courait pieds nus par les rues lorsqu’il était enfant et se livrait, avec les autres garçons, au trafic de cigarettes et de boutons de pantalon. Mais quels qu’aient pu être les difficultés de ces premiers moments, ils lui ont offert l’avantage inestimable d’avoir échappé à l’éducation au sens moderne du terme et d’avoir grandi dans l’ignorance totale de l’existence de la Saturday Review ou du Spectator23 d’avoir été épargné par la moralisation des livres mielleux laissés dans les maisons par les visites occasionnelles du « missionnaire ».

À compter de ce jour, la composition d’un petit ménage sur une base assez simple et pratique, tout en tenant compte du charme et de la beauté de la vie, devint un objet d’intérêt continu pour mon compagnon et moi. Il fallut acquérir des meubles et des articles ménagers, en partie pour combler les manques laissés par le départ des Adams. Heureusement, les idéaux et les goûts de George en la matière étaient à peu près les mêmes que les miens. De fait, comme on pouvait s’y attendre, il était plus enclin que moi à la civilisation et à la complexité. Mais ce n’était pas grand-chose. Nous n’eûmes jamais de difficultés à trouver un juste milieu qui nous convienne à tous les deux. Lorsque les personnes qui tiennent une maison ensemble effectuent le travail du ménage, il n’est pas difficile de décider ce qui est nécessaire et approprié et ce qui ne l’est pas. L’effort nécessaire à toute installation ou à tout arrangement domestique tend à proportionner justement ce dernier au sein de l’équilibre même du lieu et à lui conférer ainsi un élément de beauté. Les objets inutiles et donc inesthétiques disparaissent automatiquement. Ce n’est que lorsqu’une maison est entretenue aux frais d’un travail mercenaire ou esclave qu’elle perd sa grâce et son charme.

(…) Pendant un certain temps, les gens de la campagne furent un peu déconcertés et semblèrent quelque peu gênés par le nouveau venu. Les jaseurs firent circuler toutes sortes d’histoires préjudiciables à son égard qu’ils pouvaient trouver (et quand il survient une demande pour de telles histoires, l’offre ne tarde pas) ; et un jour, une attaque assez virulente fut déclenchée contre lui (en grande partie dans le but de me nuire) par un agitateur antisocialiste, qui dispersa des tracts calomnieux dans la campagne dans ce double but24. Mais comme je vivais déjà à Millthorpe depuis quinze ans et que je m’étais fait des alliés assez intimes parmi les gens de la campagne, il leur fut naturellement impossible de résister longtemps à mon compagnon. Lorsqu’ils découvrirent son véritable caractère, ses chansons, son humour, sa réelle bonté de cœur comme son affection, ils l’accueillirent chaleureusement, et il devint l’un des leurs.

Image d’accueil : Edward Carpenter (à droite) avec George Merrill (debout) et un troisième compagnon qui est probablement John Johnson ©Sheffield City Archives, Carpenter/Photograph/Box 8

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des trois salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- E. M. Forster, « Some Memories », in Edward Carpenter : In Appreciation, Londres, George Allen and Unwin, 1931 ; Londres, Routledge, 2014, p. 97.

- Il s’agit de l’ouvrage Love’s Coming of Age (L’Avènement de l’amour) qui paraît en 1902 en Allemagne.

- George Orwell, Le Quai de Wigan, trad. M. Pétris, Paris, Champ libre, 1982.

- Edward Carpenter, La Civilisation, ses causes et ses remèdes et Vers une vie simple.

- Le biologiste allemand Ernst Haeckel forme le terme pour désigner l’étude de l’interaction entre environnement et organismes vivants. Haeckel articule une pensée protectionniste de l’environnement au développement de théories antisémites et racistes promouvant un darwinisme social et une classification des races humaines.

- Voir le mémoire de Thomas Coste, Le Naturisme libertaire de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle (France, Royaume-Uni, Allemagne), (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2019), ainsi que l’ouvrage de François Jarrige, Gravelle, Zisly et les anarchistes naturels contre la civilisation industrielle (Paris, Le Passager clandestin, 2019), ou la contribution de Charles-François Mathis dans Une histoire des luttes pour l’environnement, Paris, Textuel, 2021.

- Je reprends ici le concept que Judith Butler développe dans Qu’est-ce qu’une vie bonne ? (Paris, Payot, 2014). S’interrogeant sur les pouvoirs qui organisent notre vie, Butler esquisse « une politique des corps » alerte quant aux multiples formes de vulnérabilité, d’attachement et de dépendance des sujets à des systèmes reposant sur l’exploitation et la domination.

- Il s’agit d’un discours prononcé en 1910 lors du meeting inaugural de la Beautiful Sheffield League, dont l’archive est conservée au Centre d’archives local de la ville de Sheffield.

- Si Carpenter milite conjointement en faveur de la protection de l’environnement pour des raisons sensibles, esthétiques et spirituelles comme le fait à sa manière l’États-Unien John Muir en bon disciple des transcendantalistes, il affirme par moments des positions conversationnistes défendant dans certains cas une exploitation raisonnée des « ressources » naturelles.

- Les poètes William Wordsworth, Percy Bysshe Shelley sont par exemple fréquemment cités par Carpenter dans Mes jours et mes rêves. Mais il faudrait également citer l’influence notable du critique et théoricien John Ruskin.

- Carpenter traduit d’ailleurs vers l’anglais son texte La Grande Famille pour The Humane Review en janvier 1906.

- Voir sur ce point le court texte d’Élisée Reclus, Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes, Paris, Barillat, 2019.

- Voir sur ce point l’ouvrage Cause animale, luttes sociales, paru au Passager clandestin en 2021, ainsi que le chapitre « Henry Salt et la cause animale ».

- Voir Donna Haraway, Manifeste des espèces compagnes, Paris, Flammarion, 2018.

- Dans cette conférence, Carpenter est notamment influencé par les conceptions du critique, écrivain, poète et penseur John Ruskin (1819- 1900) sur la dignité du travail et de l’artisanat, et par l’ancien peintre en bâtiment et entrepreneur français Jean Leclaire (1801-1872) qui défendait l’idée d’un partage des profits entre les travailleurs d’une entreprise. Mais il présente également une idée phare qui s’affirme les mois et années suivantes (sans doute inspirée par Ruskin), celle d’une simplification de la vie, notamment pour les classes bourgeoises, et d’un refus d’un certain modèle capitaliste de croissance et de consommation. [NdT.]

- La Democratic Federation devenue Social Democratic Federation (SDF) sera ici traduite par Fédération sociale démocratique. [NdT.]

- Si chacun des noms cités ici évoque des militants, hommes politiques et syndicalistes importants dans le mouvement socialiste, le polymathe William Morris (1834-1896) est sans doute celui qui a eu une influence la plus durable sur la pensée politique de Carpenter. Voir « Camarades et nouveaux mouvements », p. 389. [NdT.]

- Créé en 1884, Justice est un journal socialiste hebdomadaire qui publie de nombreuses plumes militantes de l’époque comme Pierre Kropotkine, Edward Aveling ou William Morris. Lorsque la Fédération sociale démocratique se transforme en Parti socialiste, le journal devient un organe du parti. [NdT.]

- Pour mieux saisir la différence que trace ici Carpenter entre anarchisme et socialisme à l’époque, il faut notamment comprendre le premier comme la défense d’un communisme libre et volontaire lorsque le second tend à réaffirmer l’établissement d’un collectivisme étatique. Cette tension fera partie des points de réflexion essentiels à la pensée politique de Carpenter. [NdT.]

- Souvent cité par l’auteur, Henry David Thoreau (1817-1862) est l’une des grandes influences de sa vie. L’écrivain naturaliste, philosophe et poète états-unien l’inspire à la fois dans sa démarche de simplicité volontaire et dans la relation active qu’il tisse à la nature, non seulement lorsqu’il construit une petite cabane sur le terrain d’Emerson près de l’étang de Walden mais aussi à travers ses différentes considérations politiques et spirituelles marquées par le transcendantalisme. [NdT.]

- Le petit village de Concord dont Thoreau est originaire est l’un des berceaux du transcendantalisme américain puisque de nombreux·ses philosophes, éducateur·ice·s et auteur·ice·s comme Ralph Waldo Emerson, Margaret Fuller ou Amos Bronson Alcott s’y installent. [NdT.]

- Carpenter emploie successivement dans ce texte le terme d’ami par précaution et celui de compagnon. En privilégiant le second, la traduction actuelle peut se permettre désormais de rendre plus perceptible le lien amoureux et affectif qui les unissait. Quant au second terme, celui de « housekeeper », s’il ne peut être sémantiquement compris comme domestique mais bien plutôt comme maître ou intendant de maison, il révèle autant un surplomb social que la nécessité pour les deux hommes de justifier d’une relation professionnelle dans le cadre de leur vie commune. Voir notre préface. [NdT.]

- The Saturday Review of Politics, Literature, Science, and Art (créé en 1855) et The Spectator (créé en 1828) sont deux journaux hebdomadaires plutôt conservateurs de l’époque victorienne. Le Spectator existe d’ailleurs encore, ce qui en fait l’un des plus vieux hebdomadaires au monde. [NdT.]

- Carpenter fait ici référence à une affaire plus tardive qui se produisit en 1909 lorsqu’un membre du parti de droite Liberty and Property Defence League (Ligue de défense de la propriété et de la liberté) publia un pamphlet visant directement Carpenter, ses camarades et son mode de vie, intitulé Socialism and Infamy : The Homogenic or Comrade Love Exposed : An Open Letter in Plain Words for a Socialist Prophet to Edward Carpenter. Il y accusait Carpenter et ses proches d’encourager des « appétits morbides, des danses nues, de corrompre la jeunesse, d’encourager le paganisme et le socialisme ». Son auteur, M. D. O’Brien, contacta également la police locale pour que celle-ci enquête sur sa vie à Millthorpe. Comme l’évoque la chercheuse Helen Smith, les rapports de police de l’époque témoignent de promenades bras dessus, bras dessous avec d’autres hommes, et d’une liste de conquêtes et d’avances entreprises par Merrill auprès d’hommes de la région. Néanmoins, aucun des hommes concernés n’accepta d’officialiser des déclarations ou de répondre aux interrogations plus précises de la police, considérant que cette dernière n’avait pas à s’impliquer dans leurs histoires privées. L’affaire semble néanmoins avoir été bien plus éprouvante que Carpenter le laisse paraître. [NdT.]

L’article Amour, nature et politique : la vie simple selon Edward Carpenter est apparu en premier sur Terrestres.

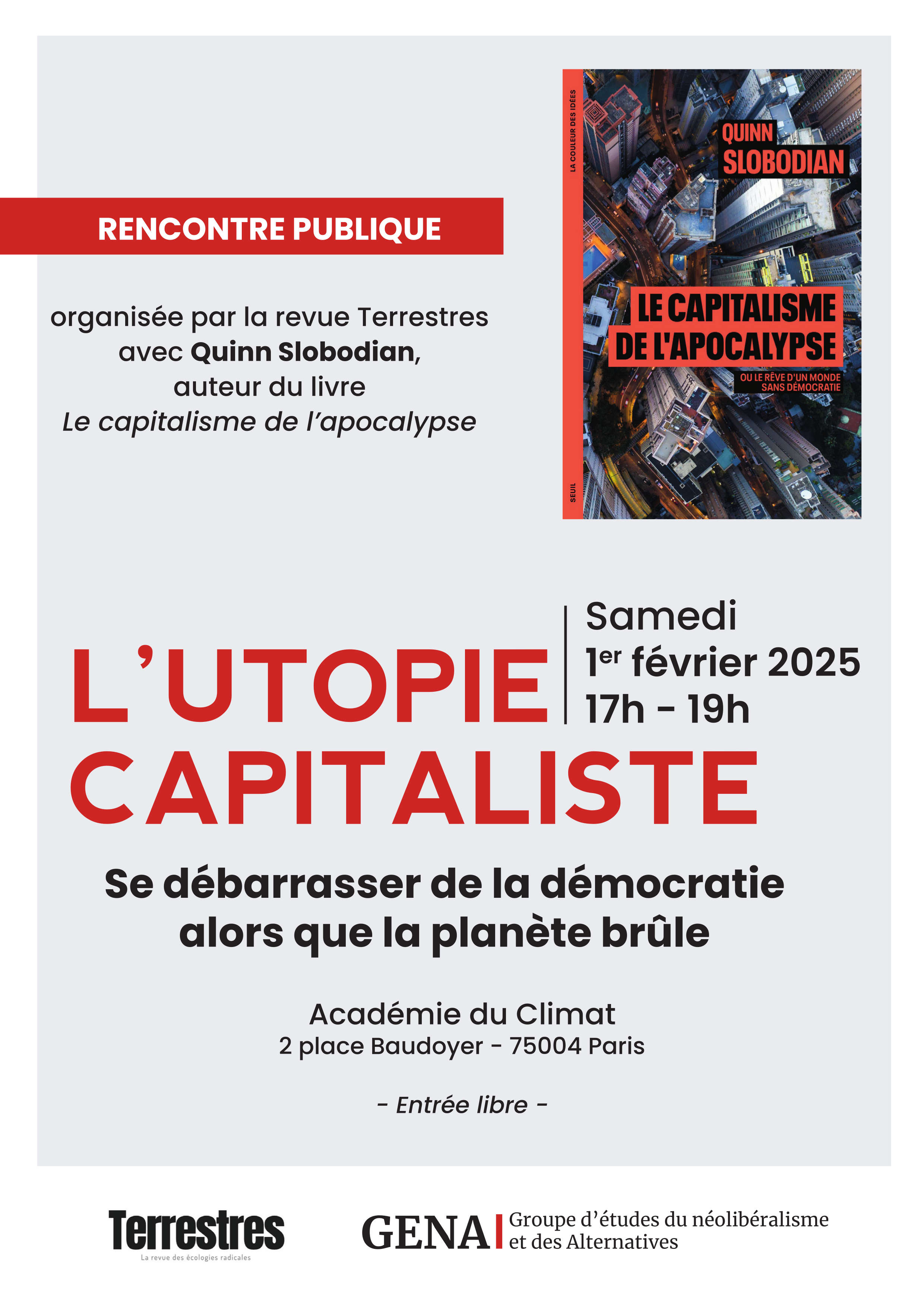

16.01.2025 à 17:38

L’utopie capitaliste · Conférence publique

Quinn Slobodian

Terrestres organise une conférence publique à Paris le 1 février avec le spécialiste américain du néolibéralisme Quinn Slobodian, auteur du livre "Le capitalisme de l’apocalypse". Alors que le retour de Trump s'annonce comme une radicalisation des pathologies du néolibéralisme, de quelle idéologie est-il porteur ? Sommes-nous déjà entrés dans une ère post-néolibérale ?

L’article L’utopie capitaliste · Conférence publique est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (991 mots)

Temps de lecture : 2 minutes

Depuis une décennie, le thème de la sécession des riches a émergé dans certains discours politiques et médiatiques. Mais avons-nous une idée précise de ce que signifie ce mouvement ? Si nous savons par expérience directe et par connaissance historique que le capitalisme se renouvelle périodiquement pour poursuivre sa quête infinie de croissance, un mouvement souterrain depuis quarante ans a échappé à la plupart des observateurs.

Parallèlement à la globalisation, il existe une tendance du capitalisme contemporain à faire « sécession » à travers la multiplication des « enclaves » économiques : l’objectif est de se fortifier en se mettant à l’abri de tout contrôle démocratique. Alors que le retour de Trump s’annonce comme une radicalisation des pathologies du néolibéralisme, de quelle idéologie est-il porteur ? Sommes-nous déjà entrés dans une ère post-néolibérale ? Faut-il voir dans l’offensive libertarienne actuelle la mise en place d’un plan coordonné visant à convertir les principaux pays occidentaux à un néofascisme brutalement conquérant ? La victoire politique de Trump et des radicaux du marché annonce-t-elle la mise en place d’une oligarchie assumant une voie autoritaire et précipitant le monde dans une ère post-démocratique ?

La rencontre aura lieu le 1er février 2025 de 17h à 19h, à l’Académie du climat, 2 place Baudoyer 75004 Paris. Entrée libre.

L’entretien sera traduit par l’écrivaine Miranda Richmond Mouillot, animé par les chercheuses et chercheur Haud Guéguen, Fulvia Giachetti, Matilde Ciolli, Jeanne Etelain et Pierre Sauvêtre, membres du Groupe d’études sur le néolibéralisme et les alternatives.

Quinn Slobodian est professeur d’histoire internationale à la Frederick S. Pardee School of Global Studies de l’université de Boston. Site web : https://www.quinnslobodian.com/

Lire sur Terrestres la recension du livre de Quinn Slobodian par Haud Guéguen, « Quand le capitalisme fait sécession », avril 2024.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article L’utopie capitaliste · Conférence publique est apparu en premier sur Terrestres.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr