09.01.2026 à 12:24

Reprendre la politique aux élites : la solidarité radicale contre les privilèges

Olúfémi O. Táíwò

Et si on démontait les lieux de pouvoir au lieu de faire en sorte que d’autres y accèdent ? Dans un article anticipant son livre “Elite Capture”, le philosophe étasunien Olúfémi O. Táíwò appelle à défendre les perspectives situées contre ce qu’il appelle la “déférence épistémique”, qui fragmente le collectif politique et entrave la solidarité.

L’article Reprendre la politique aux élites : la solidarité radicale contre les privilèges est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (10000 mots)

Temps de lecture : 24 minutes

Ce texte est la traduction de l’article d’Olúfẹ́mi O. Táíwò, « Being-in-the-Room Privilege : Elite Capture and Epistemic Deference », paru dans la revue The Philosopher en 2021.

La traduction a été réalisée par Mathias Rollot.

La revue Terrestres et le traducteur remercient l’auteur Olúfẹ́mi O. Táíwò et son agente littéraire Stephanie Steiker de nous avoir permis de traduire cet article.

« J’ai abandonné l’idée d’écrire à ce sujet car je ne crois pas être la bonne personne pour écrire là-dessus – je n’ai aucune idée de ce que c’est que d’être Noir… mais je peux vous envoyer mon brouillon avec mes notes, si vous voulez. »

Un frisson m’a parcouru. C’était pourtant une proposition aussi innocente que compréhensible : ses principes éthiques invitaient Helen, journaliste indépendante, à renoncer à son sujet pour me le laisser. Pourtant, j’ai craint qu’il ne s’agisse aussi d’un piège.

Même en mettant de côté l’erreur faite au sujet des dynamiques en place dans la conversation (je suis certes Noir, mais aussi professeur associé à l’université), il y avait là un problème que j’avais rencontré de nombreuses fois par le passé. Derrière l’hypothèse que je possédais une expérience vécue qu’elle n’avait pas, on pouvait reconnaître la marque d’un horizon épistémologique, politique et culturel aussi controversé que polarisant : l’épistémologie du positionnement (standpoint epistemology)1.

Consulter un dictionnaire ne permet pas vraiment de se faire une idée des controverses autour de cette idée d’épistémologie du positionnement. L’Encyclopédie Internationale de Philosophie se borne à considérer trois affirmations a priori inoffensives :

- Le savoir est socialement situé

- Les personnes marginalisées sont avantagées pour acquérir certains types de savoirs

- Les programmes de recherche devraient refléter ces faits.

Le philosophe Liam Kofi Bright montre bien que ces affirmations peuvent être déduites 1) d’une logique empirique de base, et 2) d’une explication un tant soit peu plausible des manières dont le monde social affecte les savoirs que des groupes de personnes sont susceptibles de chercher et de trouver.

Mais si le problème ne vient pas de l’idée de base, alors d’où vient-il ? Je crois qu’il n’est pas tant lié au concept initial qu’à sa mise en pratique par les normes en vigueur. L’appel à « écouter les plus concerné·es » ou à « remettre au centre les plus marginalisé·es » est très fréquent dans bon nombre de cercles académiques et militants. Je n’ai jamais été à l’aise avec ça. Selon l’expérience que j’en ai, quand les gens disent qu’il est important « d’écouter les plus concerné·es », ce n’est pas parce qu’ils prévoient de faire une visio avec un camp de réfugié·es ou de collaborer avec des sans-abris. Plus souvent, il s’agit plutôt de confier la légitimité de parole et l’attention à celles et ceux qui correspondent le mieux aux catégories sociales associées à ces maux – sans même se préoccuper de savoir ce qu’iels savent réellement, ou ce qu’iels ont personnellement vécu sur le sujet. Dans le cas de ma conversation avec Helen, ma race sociale semble me lier de façon plus « authentique » à une expérience qu’aucun·e de nous deux n’a jamais eue. Selon les règles du jeu telles que les comprenions, elle se sentait obligée de s’en remettre à moi. Ces règles prévalent souvent, même là où les enjeux sont importants – que ce soit au sein d’un groupe de recherche discutant des manières de comprendre un phénomène social ou d’un groupe militant discutant des cibles à viser.

Le piège n’était pas que l’épistémologie du positionnement puisse affecter la conversation, mais comment elle le faisait. De façon générale, lorsqu’on cherche à appliquer concrètement l’épistémologie du positionnement, on s’engage dans des pratiques révérencielles : faire des dons, passer le micro, croire en la parole de l’autre. C’est bienvenu dans de nombreux cas, et les normes sociales qui nous invitent à nous tenir prêt·es à les mettre en œuvre proviennent de motivations admirables : un désir de favoriser la situation sociale des personnes marginalisées, considérées comme sources de savoirs et destinataires légitimes de pratiques respectueuses. Hélas, le fait que de tels égards deviennent la règle de base, l’orientation politique par défaut, peut avoir pour conséquence d’aller à l’encontre des intérêts des groupes marginalisés, tout particulièrement au sein des cercles dominants (elite spaces).

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Certains lieux possèdent une influence et une puissance démesurée : la salle des réunions de crise, la salle du comité de rédaction, la table des négociations, la salle de conférence… (the Situation Room, the newsroom, the bargaining table, the conference room). Être dans ces lieux signifie être en mesure d’affecter les institutions et les dynamiques sociales au sens où on est alors en position de décider de ce qu’il convient de dire et de faire. L’accès à ces lieux est déjà, en soi, une forme d’avantage social, du genre de ceux qu’on ne peut acquérir que grâce à d’autres avantages sociaux préalablement acquis. D’un point de vue sociétal, les personnes les plus « affectées » par les injustices sociales associées aux identités politiques principales (genre, classe, race, nationalité) ont beaucoup plus de probabilités d’être emprisonnées, sous-employées, ou d’être dans les 44 % de la population mondiale sans accès à Internet – et donc d’être mises à l’écart des lieux du pouvoir et tout à fait ignorées par les personnes présentes dans ces lieux. Les individus qui ont le plus de chances de se trouver dans ces lieux sont, au contraire, ceux qui réussissent à passer au travers des différents mécanismes de sélection sociale filtrant les identités sociales associées à ces résultats négatifs. En d’autres termes, ces personnes sont d’autant plus susceptibles de se retrouver dans les lieux du pouvoir qu’elles sont systématiquement différentes (et donc non-représentatif·ves) des gens qu’iels sont ensuite supposées représenter une fois entrés à l’intérieur.

J’avais l’intuition que la proposition d’Helen était un piège. Non pas un piège qu’elle aurait tendu elle-même, mais un piège qui menaçait de nous piéger elle et moi de la même manière. Les normes culturelles – du genre de celles qu’on mobilise quand on introduit une déclaration par « En tant qu’homme noir… » – ont installé un ensemble de pratiques respectueuses de l’épistémologie du positionnement que beaucoup d’entre nous connaissent par cœur, consciemment ou inconsciemment. Mais voilà : les formes de révérence sociale qui en découlent finissent souvent par devenir contreproductives, et ne servir efficacement que la capture du pouvoir par les élites2, à savoir le contrôle des programmes politiques et des ressources par le groupe le plus avantagé. Si l’objectif était d’utiliser l’épistémologie du positionnement pour remettre en cause les configurations de pouvoir injustes, difficile de faire pire.

➤ Lire aussi | Nous danserons avec les montagnes・Báyò Akómoláfé (2024)

Pour expliquer ce qui ne va pas avec l’habituelle façon révérencielle (deferential) de mettre en œuvre l’épistémologie du positionnement, nous devons commencer par voir ce qui la rend si populaire. Commençons par évoquer les postures les plus cyniques : certain·es chez les plus avantagé·es d’un point de vue social, ne pas veulent pas réellement de changement social réel – iels n’en désirent que l’apparence. Par ailleurs, la révérence (deference) à l’égard des personnes liées aux communautés opprimées peut n’être qu’une performance qui édulcore, s’excuse, ou encore détourne du fait que la personne à qui est faite cette politesse a finalement déjà le privilège de se tenir dans les lieux où se prennent les décisions, et que le changement de perspective qu’elle suggère sera entendu.

Quoique j’ai l’intuition qu’il y a bien quelques vérités dans tout ça, je reste malgré tout insatisfait. La plupart des gens qui soutiennent et mettent en pratique ce genre de politesses sociales (deferential norms) ressemblent à Helen : bien intentionnés, mais confiants à l’idée que les personnes avec qui iels partagent ces lieux du pouvoir peuvent les aider à trouver l’expression qui convient à leurs engagements moraux communs. Pour expliquer le phénomène, il n’est même pas nécessaire de croire que la plupart de celles et ceux qui interprètent l’épistémologie du positionnement de la sorte sont de mauvaise foi, et on ne voit d’ailleurs même pas bien en quoi cela pourrait aider de croire cela. Les mauvais « colocataires » peuplant les lieux du pouvoir ne sont pas le problème, de la même façon que l’hypothèse selon laquelle Helen puisse être une bonne colocataire n’était pas la solution. Le problème vient de la manière dont ces lieux du pouvoir sont construits et gérés.

Pour en revenir à mon exemple initial avec Helen, la problématique n’était pas simplement que je n’ai pas grandi dans le milieu populaire et opprimé qu’elle imaginait. Épistémologiquement parlant, la situation était bien pire que ça. Bon nombre des faits sociaux qui ont rendu ma vie différente de celle des gens auxquels elle pensait sont justement les raisons pour lesquelles on me propose aujourd’hui des choses en leur nom. Si j’avais grandi dans un tel milieu, nous n’aurions probablement jamais été au téléphone ensemble, Helen et moi.

À bien des égards, notre système social repose sur un ensemble de mécanismes filtrants, qui déterminent quelles interactions peuvent avoir lieu, entre qui et qui, et donc, en définitive, quelles structures sociales les gens sont en mesure d’observer ou non. Durant la majeure partie du 20e siècle, le système de quota d’immigration des États-Unis a rendu accessible presque exclusivement aux Européens l’immigration légale et le chemin vers la citoyenneté (ce qui a valu au pays d’être considéré par Hitler comme le « leader incontesté dans l’élaboration de politiques explicitement racistes en matière de nationalité et d’immigration »3). Avant que le 1965 Immigration and Nationality Act n’ouvre de nouvelles possibilités migratoires pour les « travailleur·ses qualifié·es ».

Que mes parents aient pu intégrer cette catégorie des travailleur·ses qualifié·es explique aussi bien leur entrée sur le territoire américain que les avantages de classe et les ressources financières (notamment la richesse) dont j’ai bénéficié depuis toujours. Cette situation n’a rien d’inhabituel : la communauté immigrée nigériane-américaine est une de celles qui a le mieux réussi (ce que personne ne dit, bien sûr, c’est que les quelques 112 000 Nigérian·nes-Américain·es diplômé·es ne représentent que bien peu par rapport aux 82 millions de Nigérian·nes qui vivent avec moins d’un dollar par jour, ni comment le premier fait recoupe le second). La sélectivité des lois en matière d’immigration explique bien les taux de réussite scolaire de la communauté nigériane de la diaspora qui m’a élevé ; ce qui explique à son tour comment j’ai pu intégrer les plus prestigieuses classes du lycée ; ce qui aide à son tour à comprendre comment j’ai pu poursuivre avec des études supérieures ; etc.

Les faits qui font que telle personne atterrit dans telle pièce construisent notre monde bien plus puissamment que les combats de coq qui ont lieu à l’intérieur de ces pièces.

Ainsi, il est assez facile de voir comment cette manière très particulière d’appliquer l’épistémologie du positionnement contribue à favoriser la capture du pouvoir par les élites. L’accès aux salles du pouvoir, aux lieux influents (rooms of power and influence), est conditionné par une longue série de sélections sociales en chaîne. Plus votre niveau social est élevé, et plus vos expériences sociales se réduisent – certains sont directement acheminés vers les doctorats, et d’autres vers les prisons. S’engager dans les questions d’identité par le biais de politesses épistémologiques, c’est risquer de reproduire les déformations produites par ces processus de sélection sociale.

Cela étant dit, il est aussi assez facile de voir, à plus petite échelle – dans une pièce, dans un champ ou dans un pan de la littérature scientifique, dans une conversation –, pourquoi ces pratiques révérencielles peuvent paraître sensées. C’est souvent un moindre mal au regard des épistémologies qui les ont précédées : la personne traitée avec déférence peut en effet être un peu mieux positionnée, épistémologiquement parlant, que les autres personnes présentes dans la pièce (the room). Ça peut aussi être ce que nous avons à faire de mieux tant que les pièces elles-mêmes ne sont pas remises en cause – quel pouvoir on y trouve, qui y est admis, etc.

Mais n’est-ce pas la dernière chose que nous devrions espérer voir changer ? Faire mieux que les normes épistémologiques que nous a légué une histoire fondée sur un genre d’apartheid explicite global, voilà un objectif affreusement bas. Les faits qui font que telle personne atterrit dans telle pièce construisent notre monde bien plus puissamment que les combats de coq qui ont lieu à l’intérieur de ces pièces. Et quand on en vient à débattre de justice sociale, les mécanismes sociaux qui déterminent la position de chacun sont précisément les fragments de la société que nous cherchons à confronter. Par exemple, le fait que les personnes emprisonnées ne peuvent pas participer aux discussions académiques sur la liberté qui se tiennent sur les campus universitaires est intimement lié au fait qu’elles sont en cellule.

Les discussions en matière de justice semblent aujourd’hui façonnées par des gens plus préoccupés par la répartition de l’attention et des discours.

La politesse épistémologique se positionne comme une solution à un double problème à la fois politique et épistémique. Hélas, non seulement cela ne permet pas de résoudre ces problèmes, mais cela en ajoute de nouveaux. On pourrait penser que les questions de justice devraient être avant tout dirigées vers la résolution des disparités en matière d’accès à la santé, de conditions de travail, ou de sécurité. Mais voilà : les discussions en matière de justice semblent aujourd’hui façonnées par des gens plus préoccupés par la répartition de l’attention et des discours. Les pratiques révérencielles qui ne se placent qu’au service de la question de l’attention (du genre « nous avons lu trop d’hommes blancs, maintenant il faut lire ce qu’écrivent les gens de couleur ») peuvent échouer sur le terrain de leurs propres termes : recentrer l’attention sur les orateur·ices issus des groupes marginalisés peut, par exemple, décentrer l’attention de la nécessité de changer le système social qui les marginalise.

Les élites issues des groupes sociaux marginalisés peuvent bénéficier de ce processus de bien des manières, et ce n’est pas forcément un mal pour le progrès social. Mais il faudrait vraiment être très naïf·ve pour croire que les intérêts des élites sont nécessairement – ou même supposément – alignés avec ceux de la population dans son ensemble. Considérer de la sorte les intérêts des élites, c’est faire preuve d’un genre de Reaganomics racial – une stratégie qui repose sur le fantasme d’un dialogue entre économie de l’attention et économie réelle.

Peut-être que les quelques personnes payées pour décrire le carnage permanent dans lequel nous nous trouvons, et ce, de la manière la plus authentique – culturellement parlant – et la plus radicale – cosmétiquement parlant – sont réellement en train d’emporter une victoire culturelle. Et peut-être que lorsque nous, les bavards, nous aurons gagné l’attention et l’influence que nous méritons, et que nous aurons mis la main sur le butin, son contenu ruissellera magiquement sur les travailleur·ses qui nettoient la salle après nos conférences, sur les bidonvilles des mégalopoles des Sud globaux, et même jusque dans les campagnes.

Ou peut-être pas.

Pour pouvoir évaluer de façon plus complète et plus juste l’enjeu posé par ces façons révérencieuses de pratiquer l’épistémologie du positionnement, il faudrait aller au-delà des arguments de principe et affronter les attraits émotionnels d’une telle approche. Celles et ceux qui se tiennent dans les lieux du pouvoir ont beau faire partie de l’« élite », ça ne dit rien des manières dont on les y traite. Après tout, qu’une personne soit privilégiée, au sens strict du terme – c’est-à-dire qu’elle fait partie de la moitié de la population mondiale ayant un accès garanti aux besoins fondamentaux – n’empêche pas qu’elle puisse être constamment en position d’infériorité dans les rapports de force qu’elle vit au quotidien. La politesse épistémologique est une réponse à des expériences réelles et pesantes – celles du mépris, de l’ignorance, de l’exclusion. Elle s’avère donc tout particulièrement attirante pour les membres des groupes marginalisés ou stigmatisés, en ce qu’elle intervient directement sur les pratiques moralement fondamentales que sont l’attention et le respect.

Les dynamiques sociales dont nous faisons l’expérience ont un rôle énorme dans le développement et la redéfinition de notre subjectivité politique, autant que dans la perception que nous avons de nous-mêmes. Mais la force de l’épistémologie du positionnement – sa reconnaissance de l’importance de cette mise en situation des discours – devient sa fragilité lorsqu’elle n’est mise en œuvre qu’au moyen de pratiques révérencieuses. Mettre l’accent sur la manière dont nous sommes marginalisé·es conduit souvent à voir le monde de la façon dont nous en avons fait l’expérience. Cependant, si on adopte une perspective plus structurelle, il est peut-être plus intéressant pour comprendre le monde et la place que nous y occupons de s’attarder sur les lieux où nous n’avons jamais eu besoin d’entrer (et de considérer les raisons qui expliquent pourquoi nous pouvons éviter d’y entrer). Si cela est vrai, alors toute pratique révérencieuse de l’épistémologie du positionnement empêche, en fait, tout « centrage » sur les plus marginalisé·es, voire même rend leur discours inaudible. Cela nous amène à ne nous concentrer que sur les interactions se déroulant dans les lieux que nous occupons, au détriment de celles dont nous ne faisons pas habituellement l’expérience. En plus du fait que parler au nom des autres est potentiellement problématique (en particulier quand iels ne sont pas là pour parler elleux-mêmes de leurs propres situations), s’intéresser uniquement à la question de savoir qui est dans la pièce permet d’éviter de remettre en cause la centralité de notre propre souffrance – et de la souffrance des personnes marginalisées qui parviennent à entrer dans les lieux du pouvoir avec nous.

Celles et ceux qui se tiennent dans les lieux du pouvoir ont beau faire partie de l’« élite », ça ne dit rien des manières dont on les y traite.

Ces politiques révérencieuses posent donc tout autant de problèmes que le fait d’être tenu à l’écart des lieux les plus importants du pouvoir. Or, chez celleux envers qui on fait preuve de déférence, cela peut ne faire qu’amplifier les normes et stéréotypes dont souffre la communauté marginalisée en question. Dans son ouvrage Le Conflit n’est pas une agression, Sarah Schulman écrit que, bien qu’ils aient des origines et des conséquences morales très différentes, les effets psychologiques nés du traumatisme et ceux nés du sentiment de supériorité entraînent pourtant des comportements similaires chez les personnes. Cela peut notamment conduire à déformer les enjeux d’un conflit (souvent en exagérant les dommages), ou bien à considérer l’indépendance de l’autre comme une menace (par exemple en échouant à se concentrer sur les bonnes problématiques ou les bonnes personnes). Peu importe leur origine : ce genre de comportements a des effets néfastes à la fois pour les individus qui les adoptent et pour les communautés qui les incluent — particulièrement quand ces dernières favorisent et valorisent ces comportements au lieu de les limiter ou de les digérer.

➤ Lire aussi | À mes ami·es blanc·ches・Báyò Akómoláfé (2022)

Concernant celleux qui s’inclinent, cette pratique révérencielle peut aussi avoir pour effet de favoriser la lâcheté morale. En effet, cette stratégie fournit une couverture sociale bien utile pour se délester de toute forme de responsabilité personnelle : il suffit de reporter sur d’autres héro·ïnes individuel·les, sur une classe héroïsée, ou encore sur un passé mythifié, le travail qui est le nôtre et que nous devrions accomplir aujourd’hui. La perspective des personnes sur qui cette charge est reportée a beau être plus claire sur un point ou un autre, leur point de vue général n’est pas moins subjectif et socialement déterminé que le nôtre. Plus important encore, la politesse épistémologique déplace la responsabilité qui nous incombe, pour la déposer sur d’autres que nous – et, en plus, le plus souvent, sur une version caricaturale, hyper-aspetisée et totalement fictives d’elleux.

Ce faisant, ces mêmes tactiques révérencielles ne nous isolent pas seulement de la critique, mais aussi de la possibilité de nous relier à d’autres et d’évoluer. Elles nous empêchent de nous engager authentiquement, avec une empathie réelle, dans les luttes des autres – ce qui est tout de même la condition préalable à toute forme d’alliance politique. À mesure que les questions d’identité et que les dissensus se précisent, il apparaît que les « coalitions politiques » (au sens des luttes collectives par-delà nos différences) ne sont juste que des pratiques politiques tout court. C’est pourquoi la politesse épistémologique, au même titre que l’atomisation des groupes politiques qu’elle génère, est en fin de compte parfaitement anti-politique.

Remplacer l’interdépendance par la révérence peut bien faciliter les choses sur le moment. Mais le coût global de ce court-termisme est élevé, au sens où on risque alors de saper les objectifs de l’épistémologie du positionnement, et de s’engager dans une direction politique défavorable à quiconque se bat pour la liberté plutôt que pour les privilèges, et pour la libération collective plutôt que pour des guerres de chapelle.

En quoi est-ce qu’une approche constructive (constructive approach4) de l’épistémologie du positionnement diffèrerait fondamentalement de cette approche révérencielle ? Une approche pragmatique se concentrerait sur la poursuite d’un objectif ou d’un résultat particulier, plutôt que seulement adhérer à des principes moraux ou d’éviter à tout prix la « complicité » dans l’injustice. Elle se préoccuperait surtout de la construction des institutions et s’attacherait à cultiver les pratiques de collecte partagée d’informations, plutôt que de juste vouloir « aider ». Elle se concentrerait sur la responsabilité plutôt que sur la conformité. Elle mettrait son énergie sur la question de la distribution sociale des ressources et du pouvoir, plutôt que de s’attarder sur des objectifs intermédiaires et d’aboutir à des tactiques de valorisation symboliques sans conséquences. Elle se concentrerait sur les manières dont sont construits les lieux du pouvoir, et non sur la régulation des flux de personnes à l’intérieur de ces lieux. Elle s’engagerait dans un projet de construction sociale, visant à déconstruire et reconstruire les structures sociales actuelles, les mouvements sociaux et leurs interconnections, plutôt que de se contenter de critiquer les systèmes sociaux en place.

La crise de l’eau à Flint, dans le Michigan, permet de comprendre tant les possibilités que les limites d’une telle réorientation de nos manières de faire. Le Michigan’s Department of Environmental Quality (MDEQ), une agence gouvernementale de santé environnementale chargée d’aider les communautés, avec à sa disposition une équipe d’une cinquantaine de scientifiques expérimentés, s’est rendu complice de dissimulation de l’ampleur et de la gravité d’un scandale sanitaire arrivé entre 2014, début de la crise, et 2015, date à laquelle il a attiré l’attention à échelle nationale.

➤ Lire aussi | Freedom farmers, la résistance agriculturelle noire aux États-Unis・Flaminia Paddeu, Monica M. White (2025)

Le MDEQ, autorité épistémologique et politique, a défendu le statut quo à Flint. L’agence a affirmé que « l’eau de Flint est propre à la consommation ». Elle a été citée par le Maire de Flint, Dayne Walling, dans ses déclarations d’avril 2014 « contre les affabulations et pour rétablir la vérité au sujet de la rivière Flint ». Il s’agissait alors d’engager la transition vers un captage de l’eau potable dans la rivière. Une transition orchestrée par le responsable des urgences municipales Darnell Earley – qui est Afro-Américain, tout comme bon nombre des habitant·es de la ville qu’il a contribué à empoisonner. En juillet 2014, l’American Civil Liberties Union (ACLU) rendit publique une note interne produite par l’agence fédérale Environmental Protection Agency (EPA) exprimant son inquiétude quant aux taux de plomb dans l’eau en question. En réponse, le MDEQ rédigea un rapport bidon, dans lesquels les niveaux de plomb restaient conformes aux normes en vigueur. Il avait juste mystérieusement omis de compter deux échantillons contaminés.

La réaction des habitant·es ne se fit pas attendre. Dans le mois qui suivit la transition d’une station de captage à l’autre, les riverains signalèrent bien à quel point l’eau de leur robinet avait une couleur étrange et dégageait une odeur inquiétante. Les habitant·es n’avaient pas besoin que l’oppression dont iels faisaient l’objet soit « célébrée », que l’attention soit « centrée » sur elleux, ou que tout ça soit retranscrit dans la langue de l’académisme en vigueur. Les habitant·es n’avaient pas besoin que les autres comprennent ce que ça fait que d’être empoisonné. Ce dont les habitant·es avaient besoin, c’était d’une eau sans plomb. Alors iels se mirent au travail.

Premièrement, il leur fallait pouvoir répondre avec la même autorité épistémologique. Pour cela, les habitant·es s’engagèrent donc dans la construction d’un nouveau lieu de pouvoir : une pièce où habitant·es et activistes pourraient se retrouver et collaborer avec les laboratoires scientifiques ayant les capacités de prouver que le rapport du MDEQ était bidon. La mobilisation organisée par les communautés habitantes de Flint permit de rallier des scientifiques bien établis à leur cause, et déboucha sur une campagne de « sciences participatives » via la distribution de kits de mesure citoyens, ce qui participa à visibiliser plus encore l’urgence et la gravité de la situation sanitaire. L’empoisonnement des enfants de Flint devint un scandale national. L’alliance entre habitant·es et scientifiques l’emporta.

Les habitant·es n’avaient pas besoin que les autres comprennent ce que ça fait que d’être empoisonné. Ce dont les habitant·es avaient besoin, c’était d’une eau sans plomb.

Mais ce n’était pas suffisant. La deuxième étape – retrouver une eau saine – nécessitait plus qu’une reconnaissance de la situation : il fallait désormais des ressources et des heures de travail, pour réparer le réseau hydraulique et répondre aux inquiétudes sanitaires toujours présentes. Au départ, les habitant·es de Flint ne reçurent que des moqueries et des fadaises de la part de l’élite en place (dont certaines émises par le Président des États-Unis lui-même, et ce bien qu’il partage la même identité raciale que beaucoup d’entre elleux). Mais à la suite de l’activisme acharné des habitant·es de la ville, et à mesure que grandissait la liste de leurs allié·es, quelques victoires fut arrachées : les canalisations problématiques furent finalement remplacées une à une, et l’État du Michigan a été obligé de verser plus de 600 millions de dollars de dédommagement aux familles concernées.

Ce résultat n’est en aucun cas une victoire totale : non seulement il faut en déduire les frais de justice engagés dans cette affaire, mais surtout ce dédommagement financier ne saurait annuler à lui seul les dommages subis par les habitant·es. Une épistémologie constructive ne peut garantir de victoire totale face à un système oppresseur. Aucun horizon épistémologique ne peut, de lui-même, défaire les asymétries de pouvoir à l’œuvre entre un peuple et l’impérialisme d’un système social. Mais il peut aider à rééquilibrer un peu les forces en présence – sans même qu’on ait à faire appel à une quelconque politesse épistémologique.

La justice sociale et les économies de l’information ne sont pas menacées par un manque de jargon qui permettrait de décrire plus précisément ou radicalement les afflictions épistémologiques, attentionnelles ou interpersonnelles des sans-pouvoirs.

Ce qui menace la justice sociale, c’est l’érosion des bases pratiques et matérielles permettant l’émergence de contrepouvoirs populaires face aux systèmes de production et de distribution du savoir en place – en particulier si ces bases populaires peuvent favoriser une action politique efficace, et limiter ou éliminer la prédation par les élites. Rien n’arrête pour l’heure la mainmise sur ces bases populaire et leur corruption par les élites bien placées, en particulier les entreprises de la tech, et on n’assiste à aucune remise en cause : ni de l’influence exercée par l’entreprenariat sur les journaux d’information locaux, ni de la destruction et du pillage de la profession de journaliste, ni des collusions entre les grandes entreprises et les politiques à des points clés du système démocratique, ni de la prédominance d’une production de savoir universitaire favorisant les intérêts des élites, pas plus que de la diffusion par les médias traditionnels des résultats de ces processus très orientés.

Confronter ces menaces nécessite d’abandonner certains des lieux de pouvoir en place. Et d’en construire de nouveaux.

Ce qui menace la justice sociale, c’est l’érosion des bases pratiques et matérielles permettant l’émergence de contrepouvoirs populaires face aux systèmes de production et de distribution du savoir en place.

Approcher l’épistémologie du positionnement de façon constructive est exigeant. Il faut nager à contre-courant : réfléchir de façon responsable avec celles et ceux qui ne sont pas encore dans la pièce avec nous ; construire de nouveaux lieux de rencontre au sein desquels nous pourrions nous retrouver, plutôt que de juste nous déplacer au sein des lieux de pouvoir que l’histoire nous a légué. Mais après tout, c’est probablement normal dès lors qu’il s’agit de politiques de la connaissance : la philosophe Sandra Harding a bien montré en quoi l’épistémologie du positionnement, lorsqu’elle est pleinement considérée, requiert non pas moins mais davantage de rigueur des sciences et des processus de production de la connaissance en général.

Mais voilà : un sujet important reste encore en suspens. L’approche révérencielle de l’épistémologie du positionnement est souvent inséparable d’une préoccupation et d’une reconnaissance de l’importance de l’expérience vécue. Dont, tout particulièrement, les expériences traumatiques.

À ce point de l’argumentation, je dois reconnaître manquer de distanciation et de capacité à rationaliser froidement le sujet. L’essence de ce que j’ai à dire ici tient plus de la conviction que de l’hypothèse scientifique. Heureusement, la vie des idées m’a appris au fil des années que nous n’avons pas moins à apprendre de nos convictions, quoiqu’elles se posent et se travaillent différemment. Je poursuis donc.

Je prends très au sérieux la question du traumatisme. J’ai grandi aux États-Unis, une nation fondée sur un colonialisme de peuplement, l’esclavage, le racisme et leurs conséquences respectives. Tout le monde a son lot de traumatismes historiques et collectifs ici. J’ai aussi grandi au sein de la diaspora Nigériane, une communauté vivant avec des souvenirs brûlants de génocide. Tant au niveau national qu’au niveau communautaire, bon nombre de traits de caractères, de personnalité, d’habitudes et de comportements que j’observe me semblent liés à ces histoires traumatiques. À l’échelle individuelle, j’ai pu craindre pour ma vie ou pour ma dignité, ressentir douleurs intenses et humiliation ; et je me suis vu changer en fonction de ces sentiments. Je repense souvent à ces souvenirs traumatisants. Mais je ne me dis que très rarement : « ça m’a appris quelque chose ».

Ces expériences peuvent être, si on est vraiment chanceux·ses, des éléments fondateurs de notre vie. Ce qui en sort dépend de la manière dont ces éléments s’agencent les uns avec les autres – ce que la théorie du positionnement nomme « thèse de l’accomplissement » (achievement thesis). Briana Toole met bien en lumière en quoi notre situation sociale ne nous place qu’en position de savoir quelque chose. Mais pour ce qui est du « privilège épistémique », de l’avantage, il ne peut être obtenu que par le biais d’une lutte concertée, délibérée, menée depuis cette position.

Je concède bien volontiers que l’expérience de l’oppression peut conduire à cela : je n’ai aucun doute sur le fait que l’humiliation, la privation et la souffrance peuvent construire les individus (en particulier lorsque le contexte est favorable aux luttes volontaires et structurées vers la conscientisation (consciousness raising) dont parle Toole). Mais ces mêmes expériences peuvent aussi s’avérer destructrices. Lequel de ces deux effets a le plus de chance d’advenir ? Pour ma part, je parierais plutôt sur le second. Comme l’a justement noté Agnes Callard, le traumatisme – et même la colère légitime et méritée qui l’accompagne souvent – peut corrompre autant qu’il peut ennoblir. Peut-être même davantage.

Quoiqu’en dise le proverbe, qu’elle soit ou non le fruit de l’oppression, la souffrance n’est pas un bon professeur. La souffrance est partiale : elle ne voit pas bien loin et reste tournée sur elle-même. On ne devrait pas fonder nos relations sociales sur d’autres attentes que cela là : l’oppression, ce n’est pas une classe prépa.

Le traumatisme – et même la colère légitime et méritée qui l’accompagne souvent – peut corrompre autant qu’il peut ennoblir. Peut-être même davantage.

Au bout du compte, ce que je crois le plus profondément au sujet de l’épistémologie du positionnement, c’est que cela demande au traumatisme quelque chose que le traumatisme ne peut offrir. Oui, l’approche constructive est exigeante. Mais la pratique de la révérence épistémologique l’est bien plus encore, tout en s’avérant aussi être bien plus injuste : elle demande aux traumatisé·es de porter sur leurs seules épaules ce que nous devrions toutes et tous travailler collectivement. Quand je pense à mon propre traumatisme, il ne me vient pas de grandes leçons de vie. Je pense plutôt à la noblesse, bien silencieuse, de la simple survie. Le fait même que ces chapitres n’aient pas été les derniers de ma vie est déjà, en soi, bien assez puissant. Je suis toujours là pour me rappeler de ces histoires, et c’est déjà pas mal.

La politesse épistémologique nous demande d’être moins que ce que nous sommes véritablement et ce, sans même que ce soit dans notre propre intérêt. Comme Nick Estes a pu le montrer dans le contexte de pratiques politiques autochtones : « qu’on parle de racisme, de citoyenneté autochtone ou d’appartenance, la fourberie des politiques actuelles en matière de traumatisme est de transformer les personnes et les luttes en question de préjudice. Elles ramènent des peuples entiers à leurs traumatismes plutôt au détriment de leurs aspirations, ou même de leur simple humanité »5. Un processus qui n’est jamais en faveur des peuples autochtones, mais destiné aux « audiences blanches et aux institutions du pouvoir ».

Je pense aussi à la prise de conscience de James Baldwin réalisant que les choses qui l’ont le plus tourmenté dans sa vie étaient « les choses qui [le] connectaient avec toustes celleux qui sont vivant·es, qui ont été vivant·es »6. Le fait que j’ai survécu à différents types d’abus et que j’ai frôlé la mort à la fois à la suite d’un accident et de violence subies (même si ces expériences diffèrent entre elles comme elles diffèrent de celles vécues par les personnes autour de moi) n’est pas une carte que je peux jouer en société, ni une arme à manier pour gagner quelques points de prestige social. Ça ne me donne aucun droit particulier pour parler, évaluer, ou décider au nom d’un groupe ou d’un autre. C’est une manifestation concrète, une expérience de la vulnérabilité qui me rapproche plutôt d’une grande partie de l’humanité. Ce n’est pas quelque chose qui s’érige entre les autres et moi comme un mur : c’est un pont qui nous relie.

Après une longue discussion, j’ai finalement répondu à l’offre d’Helen par cette proposition : et si on écrivait quelque chose ensemble ?

Note du traducteur

J’ai découvert ce texte dans Radical Futurisms, de T. J. Demos (Steinberg Press, 2023), riche ouvrage dont les pages 211-212 synthétisent bien la proposition de ce puissant article d’Olúfémi Táíwò. Il s’agit d’une traduction humaine (et non machinique-automatique par IA), réalisée à l’automne 2025, en appui sur quelques conversations informelles avec Daphné Hamilton-Jones, Céline Bonicco-Donato et Mireille Roddier. Elle a été relue par Emilie Letouzey que je remercie vivement pour l’immense travail effectué.

Image d’accueil : Signet-976 sur Unsplash.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

Notes

- NDT : Suivant l’invitation de Sarah Bracke, María Puig de la Bellacasa et Isabelle Clair, le concept de standpoint est traduit dans cet article par « positionnement » et non « point de vue ». Renvoyons aux explications lucides des autrices à ce sujet : « Nous faisons le choix que standpoint feminism soit traduit par féminisme ‘du positionnement’, plutôt que ‘du point de vue’, alors que cette dernière expression est la plus courante en français et que le terme standpoint est, en anglais, synonyme de viewpoint. Mais le ‘point de vue’, ou encore la ‘perspective’, exposerait notre propos à des interprétations perspectivistes voire relativistes, contraires à notre intention et à celle des auteures dont nous présentons les écrits. ‘Point de vue’ ou ‘perspective’ auraient aussi l’inconvénient de diluer l’intensité contenue dans le terme standpoint qui suggère la résistance, l’opposition, l’adoption d’une attitude, la prise de position. La traduction par ‘positionnement’ permet dès lors d’insister sur le caractère politique, actif et construit du standpoint. » Pour plus de détails à ce sujet, lire María Puig de la Bellacasa, Politiques féministes et construction des savoirs. Penser nous devons !, 2012, Paris, L’Harmattan, p. 170-72. » Bracke, S., Puig de la Bellacasa, M., et Clair, I. (2013), « Le féminisme du positionnement. Héritages et perspectives contemporaines », Cahiers du Genre, 54(1), 45-66.

- NDT : Sur le sujet des « elite capture », on lira d’Olúfẹ́mi O. Táíwò son ouvrage éponyme paru peu de temps après cet article : Elite Capture : How the Powerful Took Over Identity Politics (And Everything Else), Pluto Press, 2022. L’ouvrage est paru en français en novembre 2023 chez l’éditeur québécois Lux, sous le titre L’élite cannibale : comment les puissants se sont appropriés les luttes identitaires (et tout le reste).

- NDT : Cité notamment dans David Scott Fitzgerald & David Cook-Martin, Culling the Masses : The Democratic Origins of Racist Immigration Policy in the Amiricas, 7 (2014), p. 36.

- Nous choisissons de traduire constructive par constructif en accord avec le choix fait par la traduction québécoise dans L’Élite cannibale, Lux, 2023).

- NDT : https://sokokisojourn.wordpress.com/2020/09/11/nick-estes-on-trauma-politics/

- NDT : “You think your pain and your heartbreak are unprecedented in the history of the world, but then you read. It was books that taught me that the things that tormented me most were the very things that connected me with all the people who were alive, who had ever been alive.”— James Baldwin, “The Doom and Glory of Knowing Who You Are”, Life Magazine, mai 24, 1963.

L’article Reprendre la politique aux élites : la solidarité radicale contre les privilèges est apparu en premier sur Terrestres.

24.12.2025 à 15:38

Liberté, égalité, communs : retour sur la guerre des paysans de 1525

Aurélien Berlan

En Occident, on raconte que la liberté politique débute avec les révolutions du siècle des Lumières. A rebours de ce récit, et à l'occasion du 500e anniversaire de la révolte des paysans allemands de 1525, Aurélien Berlan rappelle qu'une conception terrestre de la liberté s'est alors affirmée. 250 ans avant la Révolution française, la paysannerie réclamait déjà la liberté et l’égalité !

L’article Liberté, égalité, communs : retour sur la guerre des paysans de 1525 est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (6284 mots)

Temps de lecture : 13 minutes

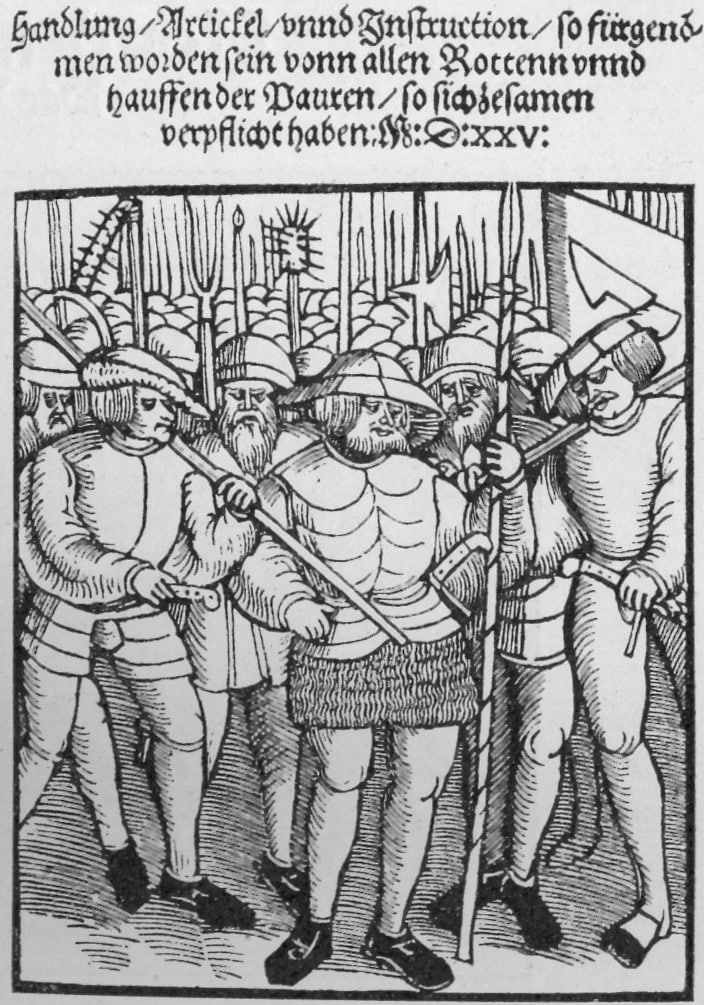

Il y a cinq cents ans eut lieu la plus puissante révolte populaire ayant ébranlé l’Europe avant 1789 : la « Guerre des paysans allemands ». Cette tentative de renversement de l’ordre féodal commence dans le sud-ouest de l’Allemagne actuelle (à l’époque, il s’agissait du Saint-Empire romain germanique), mais se diffuse bien au-delà, débordant sur les territoires suisses, autrichiens, italiens et français (dont seul l’Est est concerné, de l’Alsace à la Franche Comté1). Il ne s’agit pas vraiment d’une guerre, mais d’une série de soulèvements régionaux dont le premier commence en 1524 et le dernier est écrasé en 1526 – faisant en tout 100 000 morts. La paysannerie constitue la base sociale de ce mouvement révolutionnaire, mais celui-ci fédère également d’autres couches sociales comme les ouvriers des mines et le petit peuple des villes – raison pour laquelle on parle aujourd’hui plutôt d’une « révolution de l’homme du commun »2. Il rallie même des nobles, dont certains prennent la tête des bandes insurgées qui sillonnent les contrées en brûlant les châteaux et en pillant les abbayes, ainsi que certains prédicateurs désireux d’aller plus loin que Luther.

Ce mouvement se situe dans le sillage de la Réforme (qui commence vers 1517) et lui est étroitement lié : la remise en question par Luther de l’Église établie et de son autorité suprême, le Pape, ouvre les vannes de la contestation de la société féodale que la religion catholique contribuait à légitimer et dont elle était l’une des composantes essentielles, avec son riche clergé possédant d’innombrables domaines exploités, comme ceux des seigneurs, par une paysannerie soumise au servage. Plus précisément, elle rouvre les vannes de la contestation : la Guerre des paysans a été précédée d’une longue série de révoltes, notamment le mouvement Bundschuh qui la précède immédiatement3. Compte tenu du rôle de l’Église dans l’ordre social, ces insurrections ont souvent pris la forme de mouvements hérétiques4. Mais si les paysans, dans leur quête d’émancipation, ont pu s’appuyer sur Luther, sa critique des abus de l’Église et ses réflexions sur « la liberté du chrétien » (1520), l’instigateur de la Réforme prend finalement le parti de l’ordre et appelle les seigneurs à écraser dans le sang les « hordes criminelles et pillardes de paysans » (1525).

Le plus connu des intellectuels religieux ayant participé à la Guerre des paysans est Thomas Müntzer. D’abord partisan de Luther, ce prédicateur s’est rapidement opposé à lui pour radicaliser la Réforme dans un sens social et politique. Son nom est associé au renouveau de la vieille formule omnia sunt communia (tout est à toutes et tous), libérée des restrictions qui l’accompagnaient par le passé (relatives aux situations de nécessité : cette formule servait à justifier la transgression des règles de propriété, mais seulement en cas de dénuement extrême). Souvent présenté comme un précurseur du communisme moderne5, Müntzer en est venu à incarner la Guerre des paysans, bien qu’il n’en ait été que l’un des meneurs et l’une des tête-pensante6.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

S’il me semble important de rappeler l’existence de ce mouvement à l’occasion de son 500ème anniversaire, ce n’est pas seulement pour honorer la mémoire des vaincus de l’histoire. Cette révolte a eu la spécificité, par rapport à d’autres « jacqueries », de formuler explicitement des revendications de liberté, à l’instar des révolutions américaines et françaises du XVIIIe siècle. Elles témoignent toutefois d’une compréhension originale de la liberté, différente de celle qui s’est imposée dans notre culture depuis ces révolutions « fondatrices ». Se la remémorer n’est pas sans intérêt aujourd’hui, à l’heure où le désastre socio-écologique invite à repenser le « grand récit » de la liberté moderne7 – ce « roman occidental » (comme on parle de roman national) qui présente la modernité, depuis les Lumières, sous l’unique jour de l’émancipation. 1525 met justement en question cette manière usuelle de nous représenter notre histoire. 250 ans avant la Révolution française, la paysannerie réclamait déjà la liberté et l’égalité. Mais ses revendications mettent en évidence une conception de la liberté basée sur les communs et la subsistance, bien différente de celle défendue dans les « déclarations des droits » au XVIIIe siècle, avec leur sacralisation de la propriété. C’est avec cette conception terrestre de la liberté que l’aspiration écologiste à l’autonomie matérielle et politique renoue aujourd’hui, en s’opposant à la conception de la liberté qui est au cœur des approches libérales, néolibérales et libertariennes : la liberté individuelle basée sur la propriété privée et son accumulation sans fin.

1525 met en question la manière usuelle de nous représenter notre histoire : 250 ans avant la Révolution française, la paysannerie réclamait déjà la liberté et l’égalité.

En 1525, les insurgés ont exprimé leurs griefs sous diverses formes, dont tout une série de listes de revendications. La plus connue est la brochure communément appelée Les Douze Articles de la paysannerie, sorte de plateforme adoptée en mars 1525 à Memmingen (Souabe) par les représentants de diverses bandes rebelles. Contrairement à d’autres textes contenant de nombreuses exigences locales, les Douze Articles se caractérisent par un haut degré de généralité qui contribue à expliquer leur diffusion remarquable. Comme le rappelle l’historienne Lyndal Roper dans un livre récent, « Les Douze Articles devinrent un document partout reconnu par le mouvement, même si les rebelles ne savaient pas exactement ce qu’ils contenaient, et même si de nombreuses régions les révisèrent pour les adapter aux particularités locales. Bientôt, cette brochure fut reproduite en masse, grâce à la nouvelle technique d’imprimerie, l’invention des caractères mobiles, […] et elle se répandit dans toute l’Allemagne. On pouvait tenir dans sa main ces Douze Articles, pointer du doigt chaque doléance et se référer aux passages bibliques qui prouvaient leur piété »8.

Rappelons le contenu de ces douze articles en nous basant sur une version française qui diffère de la version de Memmingen, notamment par sa concision et sa détermination9 :

Article 1. – L’Évangile doit être prêché selon la vérité, et non selon l’intérêt des seigneurs et des prêtres.

Article 2. – Nous ne payerons plus de dîmes, ni grandes ni petites.

Article 3. – L’intérêt sur les terres sera réduit à cinq pour cent.

Article 4. – Toutes les eaux doivent être libres.

Article 5. – Les forêts reviendront à la commune.

Article 6. – Le gibier sera libre.

Article 7. – Il n’y aura plus de serfs.

Article 8. – Nous élirons nous-mêmes nos autorités. Nous prendrons pour souverain qui bon nous semblera.

Article 9. – Nous serons jugés par nos pairs.

Article 10. – Nos baillis seront élus et déposés par nous.

Article 11. – Nous ne payerons plus de cas de décès.

Article 12. – Toutes les terres communales que nos seigneurs se sont appropriées rentreront à la commune10.

Pour comprendre chacun de ces articles et leur portée politique, il faudrait nous replonger dans les rapports sociaux, les modes de vie et les évolutions de l’époque (l’art. 11 fait ainsi référence à la mainmorte, une taxe à payer en cas de décès au seigneur, qui s’appropriait ainsi une partie de l’héritage). À défaut de pouvoir le faire ici, je vais me contenter d’une brève comparaison avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, afin de mettre en évidence les continuités et les différences entre la conception paysanne de la liberté basée sur les communs et la conception bourgeoise libérale fondée sur la propriété privée.

Les Douze Articles font effectivement penser à la déclaration de 1789 et sont souvent présentés, avec la Magna Carta de 1215, comme ses précurseurs. Dans la mesure où chacun des articles réclame l’abolition d’un aspect de la domination féodale, ils expriment tous l’exigence de liberté. Mais c’est l’article 7 qui la formule avec le plus haut degré de généralité : promulguer la fin du servage revient à instituer le principe d’égale liberté personnelle de tous (en 1789, c’est l’article premier). Comme en 1789, ce principe fondamental se décline en droits de participation politique, sous diverses formes : le droit d’élire et de déposer les titulaires de l’autorité (art. 8 et 10 – l’art. 5 de la Déclaration de 1789 évoque le droit de concourir à la formation de la loi et d’accéder aux emplois publics), ainsi que le droit de participer à l’application du droit (art. 9, contre la justice féodale qui était aux mains des nobles, à rebours de toute équité judiciaire – la version de Memmingen exige en outre, pour éviter l’arbitraire judiciaire, la codification du droit).

Les paysans revendiquent pour tous les droits de chasse et de pêche monopolisés par les nobles et défendent une réappropriation des forêts et des terres accaparées par les puissants.

Signe de l’ancrage historique dans la Réforme, le premier article exige la neutralité dans l’interprétation de la Bible – la version de Memmingen exige en outre le droit pour chaque communauté d’élire (et si nécessaire de destituer) son pasteur. Trois articles portent ensuite des revendications économiques et fiscales (art. 2, 3 et 11), mais ce sont les quatre articles non encore évoqués qui manifestent toute l’originalité de la conception de la liberté portée par les insurgés. Affirmer que le gibier et les eaux sont « libres » (art. 4 et 6) est une sorte d’ellipse : ce n’est pas le gibier qui est « libre », mais les humains qui peuvent librement le chasser, ce qui suppose qu’il soit en « libre-accès ». S’il s’agit ici de revendiquer pour tous les droits de chasse et de pêche monopolisés par les nobles (fin des privilèges), la même idée d’une réappropriation des ressources accaparées par les puissants est au cœur des articles 5 et 12, cette fois en référence aux forêts et aux terres. En toile de fond historique de ces articles, il y a le processus de privatisation des communaux (enclosures) dont Marx a montré le rôle crucial dans la genèse du capitalisme moderne, basé sur la « séparation radicale » des travailleurs avec les moyens de production et de subsistance11.

➤ Lire aussi | Autonomie : l’imaginaire révolutionnaire de la subsistance・Aurélien Berlan (2021)

Dans les Douze Articles, la liberté a ainsi un versant matériel : elle suppose le libre-accès aux ressources et le droit de participer à la gestion de ce qu’on appelle aujourd’hui des communs. La Déclaration de 1789, elle, ne fait pas la moindre allusion à cette dimension de la question. Celle-ci n’avait pas disparu à l’époque, elle restait présente dans les cahiers de doléances. Mais la Déclaration n’est pas tant l’expression du « peuple français » invoqué dans le préambule que de la bourgeoisie en pleine ascension sociale. La centralité de la propriété en témoigne : l’art. 2 pose que les « droits naturels et imprescriptibles de l’homme » sont « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression », et l’art. 17 que « la propriété est un droit inviolable et sacré ». La liberté est, on le voit, immédiatement associée à la propriété au sens que ce terme a pris à l’époque : la propriété privée ou, pour éviter tout malentendu, la propriété marchande (centrée sur l’abusus et non l’usus) qui caractérise le droit moderne et que l’on peut accumuler sans limite12. Or, la propriété est en ce sens la pierre angulaire de l’ordre bourgeois et capitaliste. Sa sacralisation est au cœur de la pensée libérale et néo-libérale, ainsi que de la pensée libertarienne promue par les milliardaires américains pour mettre leurs richesses à l’abri de toute limitation et de toute ponction collective.

La liberté a un versant matériel : elle suppose le libre-accès aux ressources et le droit de participer à la gestion de ce qu’on appelle aujourd’hui des communs.

Tout en partageant l’exigence d’égale liberté personnelle, les textes de 1525 et de 1789 témoignent de conceptions différentes de la liberté, ancrées dans des mondes distincts.

Les Douze Articles sont l’expression d’un monde rural et agraire « où les humains vivaient en étroite collaboration avec les animaux, le milieu naturel et où les aléas climatiques avaient une importance que les générations modernes ont souvent oubliée. Les relations entre le travail, la récolte, la nourriture et leur survie était pour eux évidentes ; la subsistance de chacun n’était pas dépendante d’entreprises puissantes et de processus industriels aussi complexes que mystérieux »13. D’où une approche matérialiste de la liberté, au sens d’un matérialisme de la subsistance profondément ancré dans le rapport à la terre, au territoire et à la communauté de celles et ceux qui l’habitent. L’égalité n’est pas seulement formelle, elle est matérielle, au sens de l’égal accès aux ressources. Celui-ci est la condition de l’autonomie matérielle, comme capacité à prendre en charge les nécessités de la vie, donc de la liberté – sinon on se retrouve sous dépendance matérielle, situation qui tôt ou tard pousse celles et ceux qui y sont acculés à se mettre au service des puissants qui contrôlent ces ressources. Indissociable de la conscience que l’accaparement des ressources est un levier de la domination sociale, cette approche de la liberté est aussi collective et même communaliste14, au sens où le partage de ressources communes en est la condition.

La capacité à prendre en charge les nécessités de la vie permet d’exercer sa liberté collectivement sans être sous la dépendance matérielle d’une structure sociale hiérarchique.

Les déclarations des droits du siècle des Lumières témoignent en revanche d’une conception plus individualiste, urbaine et abstraite de la liberté. Elles présupposent un individu coupé de toute communauté locale ainsi que des ressources permettant l’autonomie matérielle : un individu dont le modèle est implicitement le bourgeois qui, en ville, s’approvisionne par le moyen du marché – dispositif qui, dans les conditions modernes, permet aux riches de se délivrer des nécessités de la vie en se déchargeant des tâches correspondantes sur les plus pauvres. Cette liberté indissociable du marché s’éprouve dans l’expérience du choix et le sentiment de souveraineté du moi. En se nourrissant de l’élargissement des possibles et de l’accumulation de propriétés, elle se gagne contre la subsistance et les « communs » qui permettaient de l’assurer – et bien sûr contre les « gens du commun » aux dépens de qui les individus fortunés vont pouvoir vivre15.

En montrant que le principe d’égale liberté n’est pas une innovation bourgeoise, 1525 remet en question le grand récit de la liberté moderne et la manière dont notre civilisation occidentale se justifie. Ce principe était déjà au cœur des luttes paysannes depuis longtemps, mais sous une forme qui, loin d’impliquer la sacralisation de la propriété, supposait la défense des biens communs. Cette conception paysanne et communaliste de la liberté ne donne sans doute pas une aussi grande latitude d’action aux individus (du moins à celles et ceux que leur richesse met en position de pouvoir sur le marché). Mais elle n’aboutit pas en pratique à déposséder les populations de l’accès aux ressources permettant leur autonomie. En mettant des bornes à l’appropriation privée et en favorisant l’autonomie matérielle des populations, elle évoque des aspirations et des pratiques qui sont au cœur de l’écologie politique. Ce que le désastre écologique invite à questionner, ce n’est pas la liberté, mais une certaine conception qui s’est imposée contre d’autres approches, au point de les occulter complètement : une conception individualiste et marchande basée sur la propriété et l’expérience du choix, dont le triomphe actuel, chez les libertariens, pousse à l’obscurantisme socio-écologique et, au final, à l’abandon pur et simple du principe d’égale liberté.

➤ Lire aussi | Réécrire l’histoire, neutraliser l’écologie politique・Aurélien Berlan (2020)

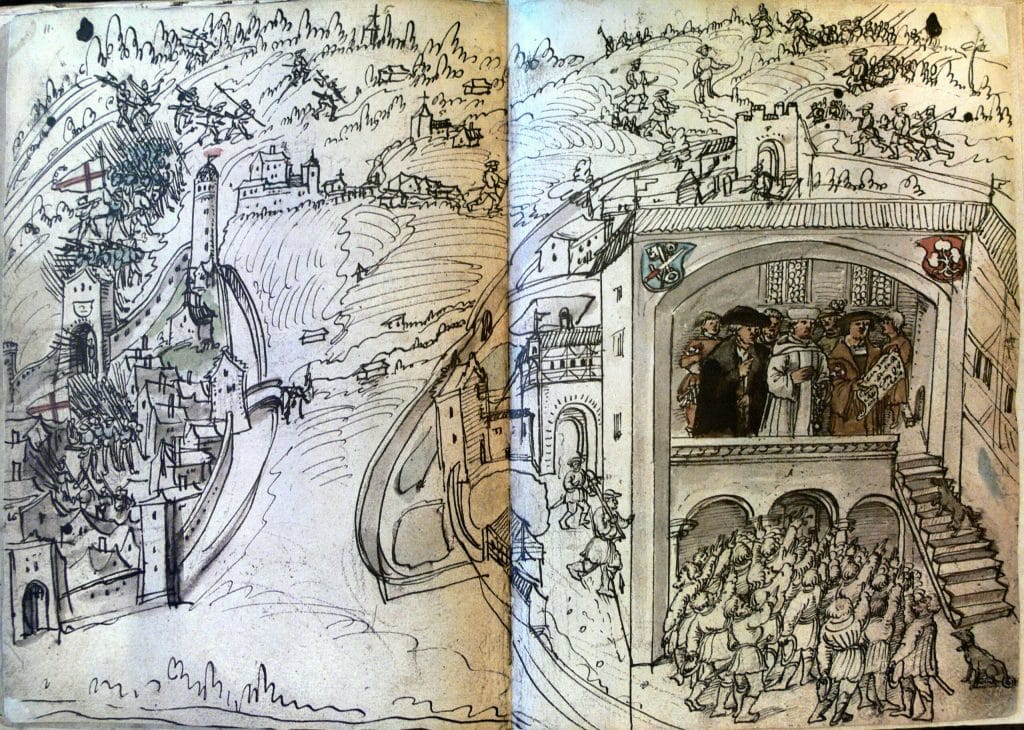

Image d’ouverture : Chronique de Weissenau sur la guerre des paysans de 1525. Archives générales princières de Waldburg-Zeil, château de Zeil, ZA Ms 54, autour de 1525, pages 22-23.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- En ce qui concerne la France (où l’on parle de « Guerre des Rustauds »), lire Georges Bischoff, La Guerre des paysans. L’Alsace et la révolution du Bundschuh, 1493-1525, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2011.

- Voir Peter Blickle, Der Bauernkrieg. Die Revolution des Gemeinen Mannes, Beck, München, 2012. Cet ouvrage comme nombre d’autres néglige les profondes inégalités qui traversaient les communautés paysannes, entre fermiers aisés, pauvres métayers et journaliers misérables, et bien sûr entre hommes et femmes.

- Littéralement : le mouvement des « souliers à lacets », en allusion au type de chaussures que portaient les gens du peuple, par opposition aux bottes des nobles. Il s’agit d’une série de révoltes paysannes dans l’Allemagne du Sud-Ouest, dont la première date de 1493 et qui s’achève avec la Guerre des paysans.

- Voir Silvia Federici, Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, Entremonde/Senonevero, Genève /Marseille, 2014, chap. 1, p. 60-76 ; Yves Delhoysie & Georges Lapierre, L’Incendie millénariste, Os Cangareiros, 1987, p. 39-136 (disponible sur le site : http://basseintensite.internetdown.org).

- C’est la réception « socialiste » de Müntzer, dans le sillage de l’ouvrage très influent de Friedrich Engels, La Guerre des paysans en Allemagne (1850), Paris, Éditions Sociales, 2021. Sur la pensée de Müntzer, lire Ernst Bloch, Thomas Münzer. Théologien de la révolution (1921), Amsterdam, Paris, 2022.

- Voir l’essai de Maurice Pianzolla, Thomas Munzer ou la guerre des paysans (1958), Genève, Héros-Limite, 2015, ainsi que le roman d’Eric Vuillard, La Guerre des pauvres, Actes Sud, Arles, 2019. Voir aussi le roman du collectif italien Luther Blisset : Q. L’oeil de Carafa, Seuil, Paris, 2001.

- Voir notamment la deuxième thèse de Dipesh Chakrabarty, « Le climat de l’histoire : quatre thèses », repris dans Après le changement climatique, penser l’histoire, Paris, Gallimard, 2023, ainsi que le livre de Pierre Charbonnier Abondance et Liberté (La Découverte, 2019), dont j’ai proposé une recension critique : https://www.terrestres.org/2020/11/02/reecrire-lhistoire-neutraliser-lecologie-politique/

- Lyndal Roper. Für die Freiheit : Der Bauernkrieg 1525, Fischer, 2024, introduction.

- Dans le texte de Memmingen, chaque article se présente sous la forme d’un paragraphe de quelques phrases précisant et justifiant les revendications paysannes, en renvoyant en marge à des passages de la Bible. Peut-être parce qu’il s’agit d’un texte de compromis, cette version canonique est parfois moins radicale que d’autres, notamment de la version française. Entre la version de Memmingen et celle que je cite, il y a aussi des différences de contenu : les articles ne sont pas tout à fait dans le même ordre et leur contenu varie légèrement. Par exemple, la question des corvées (impôts en travail) n’apparaît pas dans la version française, alors que leur allègement est exigé dans la version de Memmingen.

- Cité par Pianzolla, op. cit., p. 237. On peut trouver une présentation en français des Douze Articles de Memmingen dans Charles Serfass, La Tourmente 1525. La Réforme et la Guerre des paysans. Incidences en Alsace Bossue, Scheuer, Drulingen, 2007, p. 27-30.

- Karl Marx, Le Capital, Livre 1, chap. sur « l’accumulation primitive » (Ed. Sociales, 1976, p. 518).

- Voir mon analyse de la propriété moderne dans Anatomie du chez soi. De l’usage commun à la spéculation immobilière, analyse de la propriété foncière, publié dans la revue Z en 2013 : https://sniadecky.wordpress.com/2018/06/04/berlan-propriete/

- Lyndal Roper, Für die Freiheit, op. cit., introduction.

- Le grand spécialiste de la guerre des paysans Peter Blickle souligne fortement cette dimension dans Der Bauernkrig, op. cit., chap. 5.

- Sur le lien entre la liberté de choix et la délivrance, voir mon ouvrage Terre et liberté. La quête d’autonomie contre le fantasme de délivrance, La Lenteur, 2021 (dont un extrait est disponible sur le site des Terrestres : https://www.terrestres.org/2021/11/27/autonomie-limaginaire-revolutionnaire-de-la-subsistance/).

L’article Liberté, égalité, communs : retour sur la guerre des paysans de 1525 est apparu en premier sur Terrestres.

29.11.2025 à 11:19

Gaza Inc.

Aurélien Bellanger

« La porte de l’Orient. Un Dubaï occidental. Un second Monaco. Que Gaza devienne une plateforme touristique est dans la logique des choses. » Dans un texte tranchant, l’écrivain Aurélien Bellanger projette Gaza dans un devenir technocapitaliste. Gaza Inc., futur du monde ? Toute ressemblance avec des projets réels n’est en tout cas pas fortuite.

L’article Gaza Inc. est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (2434 mots)

Temps de lecture : 5 minutes

Extrait du livre collectif Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. 17 écrivains pour la Palestine, paru en octobre 2025 aux éditions du Seuil.

On peut trouver au Japon un petit monticule fabriqué entièrement de nez, des nez tranchés et emportés comme trophées à la fin du xvie siècle après l’invasion japonaise de la Corée. On raconte qu’après la prise de Bagdad en 1258, les Mongols auraient dressé d’immenses plateformes de cadavres pour fêter leur triomphe. Les États-Unis se fantasment parfois en vaste cimetière indien.

Gaza, à son tour, sera peut-être demain agrandi d’une gigantesque marina tant il y aura de gravats à jeter à la mer – le premier complexe de luxe fondé sur une fosse commune.

On oublie souvent qu’Auschwitz, merveilleusement bien desservi et parfaitement situé au cœur de la grande plaine orientale européenne, une fois la guerre finie et sa fonction première achevée, aurait dû être le nom d’une cité idéale du Reich millénaire.

Gaza Inc.

La porte de l’Orient. Un Dubaï occidental. Un second Monaco.

Assez de gravats encore, une fois la marina mise à l’eau, pour construire un hub aéroportuaire et un quartier d’affaires.

Qu’une présence excessive d’os dans le ciment affaiblisse ses propriétés mécaniques sera un problème d’ingénierie facilement réglé – du même ordre que celui de la construction du Burj Khalifa sur le sable mou du désert.

Gaza : une épopée architecturale. Gaza : les constructeurs de l’extrême.

Mieux : un verrou historique longtemps bloqué qui saute.

Non pas une solution à un, deux ou trois États, mais une solution sans État.

Un pays effacé par les bulldozers, une page blanche géographique.

C’est Curtis Yarvin, un conseiller officieux de l’administration Trump, qui a donné le meilleur aperçu du projet – l’un de ceux qui poussent à l’abolition de la République et à la proclamation de l’Empire, sur le modèle de ces entités que les technocapitalistes chérissent, et derrière lesquelles les lecteurs de dystopies cyberpunk reconnaissent les zaibatsus de leurs cauchemars.

Il faudrait faire de Gaza, écrivait-il dans un texte prémonitoire qui a sans doute servi de prompt à ces vidéos de Trump et de Netanyahou se délassant des fatigues de la guerre dans un Gaza futur rempli de Trump Towers, il faudrait faire de Gaza l’avant-pont d’une gestion toute capitalistique de l’histoire et de la géographie.

Évacuer ces Palestiniens archaïques, mais leur laisser des parts du capital du Gaza à venir. Gaza comme lieu de toutes les mutations et expérimentations du capitalisme dérégulé.

Qu’ils prennent aussi, on n’est pas des monstres, leur part du spectacle.

Le billet de l’exil leur donnera droit à quelques dividendes.

Ce n’est pas un hasard si l’administration Trump s’est entichée du président salvadorien, qui gouverne son pays comme une prison de haute sécurité et dont le père appartient à la diaspora palestinienne.

Si la majorité des Israéliens, qui soutiennent la guerre, doivent considérer Gaza comme un problème local – sur un spectre allant de la gestion sécuritaire d’un quartier sensible au messianisme du Grand Israël –, on aurait tort de ne pas considérer Gaza comme une question mondiale.

Comme la section R&D de l’entreprise monde.

Que les démocraties, pour se défendre, aient tous les droits, n’a pas manqué de mobiliser les droites du monde, enfin réconciliées avec ce modèle de gouvernement pour lequel elles n’avaient pas d’affection particulière – jusqu’à ce qu’il leur soit démontré qu’il pouvait servir d’alibi à un déchaînement de violence qu’on tolérerait moins bien d’une dictature.

Gaza a remis la mort à l’agenda démocratique, et cela sera toujours bon à prendre, pour plus tard. Encore plus quand on possède, comme la France, certains des derniers territoires non décolonisés du globe.

À Gaza, on tue des civils, des enfants, des journalistes, en toute impunité ; à Gaza, des intelligences artificielles et des drones déciment des familles entières ; à Gaza, le maintien de l’ordre tient son salon à ciel ouvert.

Mais si nos démocraties regardent Gaza comme le banc d’essai des arts du gouvernement au xxie siècle, les technocapitalistes regardent déjà, par-dessus leur épaule, le butin supérieur qu’ils pourront emporter.

Et si le déni de la légitimité de la cause palestinienne était le cheval de Troie de la suppression du concept vieillissant d’État-nation ?

Ce qui ne poserait d’ailleurs pas de problème particulier à Israël, qui aura profité de la guerre pour définitivement muter d’État-nation européen fantôme de l’après-1848 à une entité religieuse chargée d’une mission largement œcuménique, qui séduit autant les évangélistes messianiques que les amateurs de croisades tardives.

Gaza Inc.

On passe à autre chose. On investit dans une plateforme territoriale comme on investirait dans une plateforme de cryptomonnaie.

La chose est bien documentée : Gaza est le dernier avatar du concept de zone par où le capitalisme a échappé aux régulations nationales.

Que le capitalisme, pour muter, doive se transformer parfois en machine de mort, c’est quelque chose que le théoricien marxiste Moishe Postone avait relevé dans ses analyses d’Auschwitz en tant qu’usine.

Usine à cadavres, dont on a longtemps pensé qu’elle était, en contradiction avec le projet capitaliste, une aberration absurde et monstrueuse. À moins de considérer qu’elle visait au contraire à purifier le capitalisme de son élément abstrait, traditionnellement confondu, selon la grille de lecture antisémite, avec les Juifs. Voilà ce que le capitalisme, pour devenir enfin productif, devait expier. Pour prouver qu’il n’était pas un système de domination, qu’il était naturel, qu’il servait les besoins des hommes, qu’il était la douceur même et qu’il n’avait rien de barbare, il lui fallut donc, à un stade critique de son développement, se lancer dans une entreprise génocidaire inédite.

Et si c’était cela que Gaza nous montrait ?

Gaza et l’étrange passé simple de ce nom qui désigne l’à-jamais révolu, le crime unique et absolu, qui pourrait, en régime capitaliste, revenir pourtant comme un fantôme purificateur.

La zone la mieux aménagée reste à ce jour le parc d’attractions – dont le premier du genre, selon une légende urbaine qui dit tout de la nature sépulcrale du projet, cacherait le corps cryogénisé de son fondateur sous les fondations d’une montagne russe.

Gaza Inc. aura bien ses montagnes russes.

Qui seront, comme elles le sont toutes, des machines à générer l’effroi.

Des petits trains de la mort, dans ces usines à prélever, mieux que la force de travail et la survaleur fétichisée des créatures humaines, directement leur temps de loisir et leurs derniers instants de liberté.

Que Gaza devienne une plateforme touristique est dans la logique des choses. Le tourisme, qui se présente encore comme la dernière récompense accordée aux travailleurs, organise plutôt leur disparition progressive.

Le petit train fantôme roule déjà sur les réseaux sociaux sans même qu’il soit besoin de recourir aux images générées. Des bras coupés nous frôlent, des têtes de bébés sans yeux, des corps tranchés en deux.

Gaza ne sera bientôt plus qu’une rampe inclinée au fond de la Méditerranée orientale – la machinerie qui nous entraîne plus bas et plus loin qu’on ne pensait, encore plus bas que la mer Morte, là où la vie sur Terre pourrait même disparaître.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.

Image issue du plan « Gaza 2035 » diffusé par le cabinet de Benjamin Netanyahu au printemps 2024.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis 2018, Terrestres est la revue de référence des écologies radicales.

À travers des essais, enquêtes, traductions inédites et récits de résistances, nous explorons les nouvelles pensées et pratiques nécessaires pour répondre à la catastrophe écologique.

Chaque semaine, nous publions en accès libre des articles qui approfondissent les enjeux écologiques, politiques, et sociaux, tout en critiquant l’emprise du capitalisme sur le vivant. Plus qu’une revue, Terrestres est un laboratoire d’idées et un lieu de réflexions critiques, essentielles à l’élaboration d’alternatives justes et émancipatrices.

En nous lisant, en partageant nos articles et en nous soutenant, par vos dons si vous le pouvez, vous prenez le parti de l’écologie radicale dans la bataille culturelle qui fait rage.

Merci  !

!

L’article Gaza Inc. est apparu en premier sur Terrestres.

12.11.2025 à 00:35

Face au pétromasculinisme, une paysannerie écoféministe

Léo Coutellec

Pour le philosophe Léo Coutellec, l’agriculture est progressivement devenue une pétroculture patriarcale, caractérisée par la domination masculine et la dépendance aux fossiles. À l’autre bout du spectre, on voit pourtant naître une paysannerie féministe et émancipatrice, qui conteste la subordination des paysannes et renouvelle les pratiques.

L’article Face au pétromasculinisme, une paysannerie écoféministe est apparu en premier sur Terrestres.

Texte intégral (4816 mots)

Temps de lecture : 9 minutes

Extrait du livre de Léo Coutelec, Devenirs paysans. Pour une paysannerie émancipatrice, paru en 2025 aux éditions Le Bord de l’eau dans la collection « En Anthropocène », 192 pages.

« J’entends les silences et je pense aux arbres ; ils sont là, nus, ils ne plastronnent pas, ils ne sont pas glorieux, ils sont tenaces, accrochés dans la pente des hivers et du temps. Je ne sépare pas les arbres et les paysannes. » Marie-Hélène Lafon1

« Prendre la pétromasculinité au sérieux signifie prêter attention aux désirs contrariés des patriarcats privilégiés, à mesure que s’étiolent leurs fantasmes fossiles. » Cara New Daggett2

« Nous saluons toutes les femmes qui, à partir de différents territoires, soutiennent la vie, l’alimentation, les soins et les transformations sociales. (…) Nous, les femmes, continuons à marcher, à dénoncer la violence et les crimes environnementaux et sociaux, à lutter contre le pillage de nos richesses et le massacre des peuples. Nous continuons à tisser des réseaux et des alliances pour démasquer le patriarcat, le capitalisme et le néolibéralisme qui menacent la vie sur la planète. » La Via Campesina3

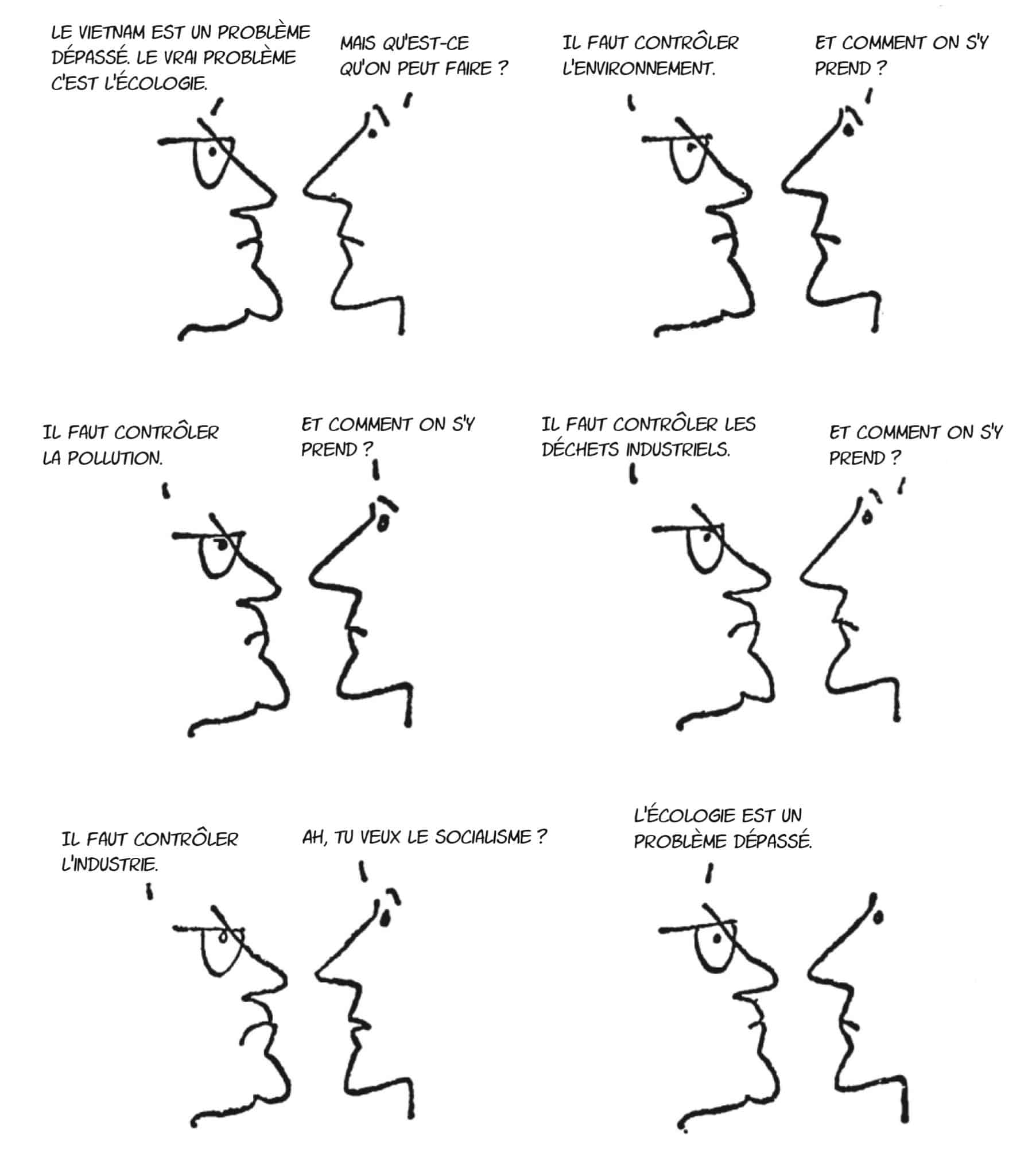

Mesurer la réussite d’une ferme à la taille de ses tracteurs, organiser un concours de labour ou une course de moiss’batt-cross, porter des habits de travail à l’effigie d’une marque de machines agricoles, manifester à coups de gros tracteurs pour faire démonstration de puissance mécanique, assumer sa dépendance aux combustibles fossiles par la consommation ostentatoire de carburants ou d’engrais chimiques, sont autant d’indices que l’agriculture est progressivement devenue une pétroculture. Et que cette dernière est avant tout une « pétromasculinité4 », concept forgé par la politologue Cara New Dagett. La domination masculine et l’affirmation d’une virilité autoritaire trouvent dans la mécanisation démesurée de l’agriculture un point d’appui, avec une identification du travail « à l’expérience virile du contact avec la machine5 ». Le refus d’admettre l’évidence de la crise climatique par la continuation assumée d’une agriculture pétro-dépendante est l’une des manifestations de cette pétromasculinité. La responsabilité des hommes dans le désastre agricole en cours est évidente, et pas simplement parce qu’ils sont numériquement bien plus nombreux que les femmes, mais aussi et surtout parce qu’ils dominent la « profession » par l’adhésion sans réserve au mythe fossile qui assure leurs privilèges.

C’est une lecture que l’on peut faire des mouvements récents d’agriculteurs des syndicats de droite (FNSEA [Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles], JA [Jeunes Agriculteurs] et Coordination rurale), dont le centre revendicatif était le refus des normes environnementales, l’arme principale une ribambelle de gros tracteurs et les visages médiatiques essentiellement masculins. Ce qui était défendu au fond, au-delà des slogans creux de diversion distillés par les directions syndicales, c’était une forme de pétromasculinisme agricole que nous définissons comme la domination masculine dans l’agriculture s’affirmant par la défense du régime fossile. Selon cette approche, épuiser la terre, polluer les sols et les eaux, homogénéiser les paysages, détruire la biodiversité ne sont pas les objectifs principaux de l’agriculture productiviste, ce sont des conséquences d’une finalité bien plus insidieuse, celle qui consiste à maintenir et à défendre les privilèges d’une culture patriarcale basée sur l’autoritarisme fossile. Dagett définit le régime fossile comme la « logique de gouvernement qui dépend matériellement et psychologiquement de la consommation intensive de combustibles fossiles6 ». La deuxième dimension de cette dépendance, la dimension psychologique, bien que moins souvent mise en avant, est pour autant déterminante en cela qu’elle permet de justifier une posture d’autorité, là où « le pouvoir explosif de la combustion s’est trouvé grossièrement assimilé à la virilité7 ». Dans un contexte où la responsabilité de la combustion d’énergies fossiles dans la crise climatique est avérée, défendre le régime fossile et le faire de façon ostentatoire peut être considéré comme une forme de violence, que certains qualifient de « carbofasciste8 », dont le but est de réaffirmer et conserver le pouvoir masculin blanc. C’est pourquoi Daggett parle d’une « convergence catastrophique » entre masculinité, combustion fossile et autoritarisme.

L'infolettre des Terrestres

Toutes les deux semaines, dans votre boîte mail : un éditorial de la rédaction, le résumé de nos dernières publications, un conseil de lecture des Terrestres et des articles tirés de nos archives, en écho à l'actualité.