ACCÈS LIBRE Une Politique International Environnement Technologies Culture

22.10.2025 à 17:50

Pourquoi nous continuons à chasser les fantômes – et ce que cela dit de nous

Alice Vernon, Lecturer in Creative Writing and 19th-Century Literature, Aberystwyth University

Texte intégral (1562 mots)

Des séances de spiritisme, très populaires au XIXᵉ siècle, aux vidéos contemporaines qui retracent des « chasses aux fantômes dans des maisons hantées », la quête d’une forme de communication avec l’Au-delà en dit long sur nos peurs et sur notre rapport à la mort.

En 1874, le célèbre chimiste Sir William Crookes était assis dans une pièce sombre, les yeux fixés sur un rideau recouvrant une alcôve. Soudain, le rideau s’est agité, et un fantôme lumineux, celui d’une jeune femme vêtue d’un linceul blanc, en est sorti. Crookes était fasciné.

Mais le fantôme était faux, et l’implication du scientifique dans des séances de spiritisme faillit ruiner sa carrière. Malgré tout, Crookes, comme des milliers d’autres après lui, continua à rechercher des preuves de l’existence des esprits.

La popularité des séances de spiritisme victoriennes et de la pseudo-religion qui y était associée (le spiritisme) se répandit rapidement à travers le monde. Des petits salons silencieux où se réunissaient les personnes récemment endeuillées aux grandes salles de concert, le public était avide de spectacles effrayants.

Aujourd’hui, la chasse aux fantômes reste un sujet culturel extrêmement populaire. Des plateformes, telles que YouTube et TikTok, regorgent désormais d’enquêteurs amateurs qui parcourent des bâtiments abandonnés et des maisons hantées bien connues afin de recueillir des preuves.

J’ai passé ces dernières années à faire des recherches sur l’histoire sociale de la chasse aux fantômes pour mon nouveau livre, Ghosted : A History of Ghost-Hunting, and Why We Keep Looking (cet ouvrage n’est pas traduit en français, ndlr), afin d’examiner les fantômes du point de vue des vivants. Pourquoi continuons-nous à nous accrocher à l’espoir de trouver une preuve de l’existence d’une vie après la mort ?

La chasse aux fantômes est devenue un phénomène international en 1848, lorsque les jeunes sœurs Kate et Mary Fox ont popularisé un code pour communiquer avec le fantôme qui, selon elles, hantait leur ferme à Hydesville, dans l’État de New York : il s’agissait, pour l’esprit invoqué, de frapper un certain nombre de coups pour former des réponses.

Cinq ans plus tard, on estimait qu’elles avaient amassé 500 000 dollars (soit près de 17 millions d’euros aujourd’hui). Le spiritisme s’est répandu dans le monde entier, en particulier au Royaume-Uni, en France et en Australie. Il a été favorisé par les nombreuses pertes humaines qui ont suivi la guerre civile américaine et, au début du XXe siècle, par les pertes massives causées par la Première Guerre mondiale.

Les gens se tournaient vers le spiritisme et la chasse aux fantômes pour obtenir la gloire et la fortune, mais aussi pour cultiver l’espoir et chercher inlassablement des preuves que la mort n’était pas la fin.

L’essor du scepticisme

Parallèlement au spiritisme, cependant, des sceptiques désireux de découvrir la vérité sur les fantômes ont fait leur apparition. Les critiques les plus virulents du spiritisme étaient les magiciens, qui estimaient que les médiums tentaient de copier leur art, mais en adoptant une approche moralement répréhensible. Au moins, le public d’un magicien savait qu’il était délibérément trompé.

Le célèbre illusionniste Harry Houdini, par exemple, se disputait souvent avec son ami proche et fervent spirite, l’écrivain britannique Sir Arthur Conan Doyle, au sujet des pratiques frauduleuses des médiums.

Avec l’essor des laboratoires scientifiques modernes et le développement des appareils portables d’enregistrement du son et de l’image au XXe siècle, la chasse aux fantômes est devenue un passe-temps de plus en plus populaire et sensationnel. Harry Price, chercheur en parapsychologie, auteur et amateur professionnel, a utilisé la chasse aux fantômes pour créer un culte de la personnalité, dénichant toute apparition intéressante susceptible de lui apporter de la notoriété.

C’est lui qui a introduit la chasse aux fantômes dans les médias comme forme de divertissement. En 1936, il a réalisé une émission en direct sur la BBC depuis une maison hantée.

Le programme lancé par Price est le précurseur oublié de la chasse aux fantômes telle que nous la connaissons aujourd’hui. Les émissions de téléréalité imitent le format de son émission de 1936, avec des exemples tels que Most Haunted qui a su fidéliser son public depuis sa première diffusion sur Living TV en 2002. Bien qu’elle ne soit plus produite pour la télévision, l’équipe de Most Haunted continue de filmer et de publier de nouveaux épisodes sur sa chaîne YouTube.

Elle a également clairement influencé des copies internationales telles que Bytva ekstrasensov en Ukraine et Ghost Hunt en Nouvelle-Zélande. Les réseaux sociaux ont également changé notre façon de chasser les fantômes. Ils ont permis à des groupes d’amateurs et à des enquêteurs d’atteindre un public immense sur diverses plateformes.

Mais la chasse aux fantômes est également marquée par une forte concurrence, les groupes et les enquêteurs cherchant à se surpasser les uns les autres pour obtenir les meilleures preuves. Pour beaucoup, cela signifie s’équiper d’outils dignes des ghostbusters. Il peut s’agir de gadgets et de capteurs clignotants, notamment des détecteurs de champs électromagnétiques, des enregistreurs audio high-tech et même des jouets pour chats à LED activés par le mouvement.

Tout cela dans le but d’obtenir les preuves les plus « scientifiques » et, par conséquent, la popularité et le respect de leurs pairs. Il semble que plus nous prétendons être scientifiques dans la recherche de fantômes, plus nous laissons les théories pseudoscientifiques envahir la chasse.

Une histoire de sociabilité

Pourtant, nous n’abandonnons jamais. C’est ce qui m’a fasciné lorsque j’ai entrepris mes recherches. Je voulais savoir pourquoi, après des siècles, nous ne sommes toujours pas plus près d’obtenir des preuves concluantes de l’existence du paranormal, tandis que la chasse aux fantômes est plus populaire que jamais.

J’ai même participé à quelques chasses aux fantômes pour essayer de comprendre ce mystère. Ma conclusion ? La chasse aux fantômes sert à créer des liens sociaux et en dit plus long sur les vivants que sur les morts.

J’ai vécu les expériences les plus amusantes de ma vie lors de ces chasses, qui m’ont permis d’entrer en contact, non pas avec des fantômes, mais avec de nouvelles personnes et aussi d’en apprendre davantage sur l’histoire des bâtiments « hantés ».

Ce que j’ai appris, c’est que la chasse aux fantômes concerne davantage les vivants que les morts ou les fantômes que nous essayons de trouver. La chasse aux fantômes, lorsqu’elle est pratiquée de manière éthique, est une activité sociale de première importance. Elle nous permet de surmonter notre chagrin, d’affronter notre peur de la mort et d’explorer ce que signifie être en vie.

Alice Vernon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

21.10.2025 à 14:57

« Kaamelott » : du programme populaire à l’œuvre culte

Fabrice Raffin, Maître de Conférence à l'Université de Picardie Jules Verne et chercheur au laboratoire Habiter le Monde, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)

Texte intégral (1744 mots)

Le deuxième volet de la trilogie Kaamelott – Partie 1 sort aujourd’hui, 22 octobre, sur grand écran. À travers ce qui fut d’abord un format court pour la télévision, Alexandre Astier a opéré un passage singulier : celui d’une forme populaire comique à une œuvre revendiquant une certaine profondeur artistique, en s’autolégitimant au fil du temps. L’évolution de la série, de la comédie de situation à la fresque tragique, illustre la tension entre le besoin de reconnaissance, la quête d’authenticité et la perte du collectif.

À quoi tient le succès ? Un contexte, une idée, un talent pour la mise en forme ? Il est rare qu’un auteur parvienne à fédérer largement, à laisser une empreinte dans la mémoire d’une génération, voire plusieurs. Alexandre Astier est de ceux-là. Et puis vient le reste : le travail, l’usure, l’ego, le besoin de reconnaissance.

La série est drôle, bien sûr, mais aussi d’une justesse étonnante : elle égrène de petites leçons sur la condition humaine, la distance entre ce qu’on pense et ce qu’on fait, entre l’idéal et la maladresse. Cet humour bancal, où la logique devient absurde, raconte mieux que tout la fatigue des puissants, l’humanité des héros.

Renverser la verticalité du pouvoir

C’est sur ce rire-là, à la fois tendre et lucide, que reposent les premiers Livres (2005–2006). Trois minutes par épisode, un décor fixe, une cour d’incompétents où les discussions sur le Graal prennent des allures de réunions de service. Astier traite les héros comme des types normaux, fatigués, médiocres. Ce n’est pas une parodie, mais une façon de ramener le mythe à hauteur d’hommes, de femmes aussi. Kaamelott renverse la verticalité du pouvoir : il montre les puissants dans leur banalité, leur fragilité, leur lassitude.

Et si cela fonctionne, c’est aussi parce qu’Astier a fait parler les figures mythiques avec la langue du XXIe siècle. Dans un décor médiéval, les personnages s’expriment comme des employés de bureau, des amis de bistrot, des parents épuisés. Cette friction entre langue contemporaine et cadre légendaire crée l’identification. Elle donne au spectateur le sentiment d’appartenir au monde qu’il regarde, d’en comprendre les logiques, les silences, les ratés. Ce mélange de trivialité et d’archaïsme est un coup de génie : il fabrique la proximité sans détruire totalement le mythe et sa poésie.

Ce geste de désacralisation ouvre paradoxalement la voie à une transformation. Les sociologues Roberta Shapiro et Nathalie Heinich dans un texte de 1992, appellent « artification » le processus par lequel une pratique populaire se requalifie en art. Les premiers Livres en posent les conditions : une forme mineure, un humour accessible, une création située du côté du commun, conçue pour la télévision. Rien, alors, ne destine Kaamelott à devenir une « œuvre ». Et pourtant, c’est de cette marginalité que naît la possibilité du basculement.

Vers l’auto-légitimation

Le Livre V (2007) en marque la rupture. Les épisodes s’allongent, la lumière se densifie, le ton s’assombrit. Arthur doute, s’épuise, vacille. Le comique devient tragique. « Oui, mais j’essaye de faire en sorte que la comédie soit un genre sérieusement fait. » Ce glissement n’est pas un simple effet de style : c’est un changement de position. L’humoriste cherche la gravité, l’auteur la légitimité. La plupart du temps, comme l’ont montré Roberta Shapiro et Nathalie Heinich, l’artification passe par les institutions : critiques, festivals, musées, élites cultivées.

Astier, lui, ne passe par personne. Il se légitime seul. Ce que Heinich et Shapiro décrivent comme un processus social devient ici un geste individuel. L’auteur populaire s’auto-institue artiste, artistisation dit-on dans ce cas. À l’inverse du peintre Jean-Michel Basquiat – dans un autre champ artistique –, dont l’artification n’a pas résulté d’une affirmation personnelle, mais est passée par le biais des galeristes, des critiques et des collectionneurs qui ont fait sa reconnaissance artistique. Là où Basquiat a été consacré par les institutions du monde de l’art, Astier s’institue lui-même, sans médiation, par la seule cohérence de son œuvre et de sa posture.

Cette auto-artistisation, sociologiquement rare, traduit un renversement : ce n’est plus le haut qui consacre le bas, mais le bas qui s’élève par la forme. Avec le succès viennent les moyens financiers certes, mais le passage à l’œuvre se trouve plutôt dans l’affirmation de la démarche artistique que dans la possibilité économique.

C’est notamment à travers la musique que l’on observe ce mouvement. Astier, formé au conservatoire régional de Lyon, compose lui-même ses bandes originales. Dans les premiers Livres, elles sont discrètes, parfois synthétiques. À partir du Livre VI, elles deviennent symphoniques, portées par l’Orchestre philharmonique de Lyon. Les titres latins ou plus solennels – Dies Irae, la Bataille de Camlann – annoncent le passage du profane au sacré, de l’anecdotique à l’épopée. Dans Kaamelott – Partie 1 – Premier Volet (2021), le premier film de la trilogie qui fait suite à la série télévisée, la musique envahit l’image, la solennité devient quasi religieuse. Les critiques y ont vu de la pompe, un excès d’ambition. Mais il faut y entendre une forme de sincérité : le désir de faire œuvre, de hisser le rire au rang d’émotion durable.

Chez le philosophe et sociologue allemand Axel Honneth, la reconnaissance n’est pas qu’une forme d’approbation sociale, c’est une condition de la subjectivité morale : être reconnu, c’est se savoir légitime. Dans Kaamelott, cette quête se rejoue à l’échelle d’une création. Ce n’est plus la reconnaissance du public que cherche Astier, mais celle d’un regard symbolique : prouver que le comique peut être une forme sérieuse.

Ce besoin de reconnaissance transforme la relation au spectateur. Dans les premiers Livres, on rit avec les personnages. À partir du Livre V, on les observe : Le format sitcom (sketchs courts, chute comique) disparaît au profit d’une narration feuilletonnante ; les personnages ne sont plus des figures comiques mais des figures blessées ; le rire devient rare et, lorsqu’il subsiste, il est souvent amer ou réflexif. Le rire collectif se fait contemplation solitaire.

Astier concentre toutes les fonctions – écriture, réalisation, montage, musique – comme pour garantir la cohérence de son monde. C’est la réflexivité moderne, décrite par le sociologue britannique Anthony Giddens : celle d’un individu qui se construit dans le récit de sa propre cohérence. Arthur devient son double : un roi épuisé, obsédé par l’ordre, pris dans sa propre mélancolie.

Échapper au divertissement… sans y renoncer tout à fait

Cette recherche d’unité rejoint ce que le philosophe canadien Charles Taylor appelle « l’exigence d’authenticité » : être fidèle à soi, dire vrai. Astier rend sa série plus grave à la fois pour séduire et pour rester juste à ses propres yeux. Il veut que Kaamelott tienne, moralement et esthétiquement. Ce souci de sincérité a pourtant un coût : en cherchant sa cohérence intérieure, l’artiste s’éloigne de la logique collective qui fondait la série. Le rire partagé des premiers Livres laisse place à une introspection plus solitaire, où le créateur s’isole, à l’image de son roi.

L’historien et sociologue américain Christopher Lasch décrivait déjà cette tension : une société hantée par la quête d’admiration et la peur du ridicule. Kaamelott en devient la traduction artistique. Le film, avec ses plans lents et ses musiques liturgiques, incarne cette ambivalence : l’envie d’échapper au divertissement et la crainte d’être pris pour un simple amuseur. Mais sous la pompe, quelque chose d’intact persiste : le rythme du gag, la musicalité du dialogue, la tendresse du ridicule.

Astier a accompli sur lui-même le processus que Shapiro et Heinich attribuaient aux institutions. Il a élevé une forme populaire à la dignité d’une œuvre, sans renoncer à ce qui la rendait vivante. Ce faisant, il a produit une sociologie en acte : celle d’un créateur qui se bat contre les hiérarchies culturelles sans jamais cesser de les rejouer.

S’il faut limiter la portée politique que voudrait distiller Astier dans son œuvre, c’est sans doute pour cela qu’on reste attaché à Kaamelott. Parce qu’au-delà de la gravité, il demeure ce rire : celui de Perceval et de Karadoc, un rire qui pense.

Fabrice Raffin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

21.10.2025 à 14:45

Restitutions du patrimoine culturel illicite : un nouveau projet de loi française pourrait changer la donne

Catharine Titi, Research Associate Professor (tenured), French National Centre for Scientific Research (CNRS), Université Paris-Panthéon-Assas

Texte intégral (1774 mots)

Sur la question des restitutions du patrimoine culturel illicite, la France entend aller plus loin avec un projet de loi qui pourrait devenir une loi phare en la matière. Quelles en sont les modalités, et pourquoi ce projet représente-t-il potentiellement un tournant historique ?

Le discours marquant d’Emmanuel Macron sur le patrimoine culturel africain, prononcé à Ouagadougou au Burkina Faso en 2017, a suscité l’espoir d’un tournant dans la question des restitutions. Depuis, les premiers résultats ont été modestes.

Les conclusions audacieuses du rapport Sarr-Savoy, publié un an plus tard, se cantonnaient au patrimoine culturel subsaharien. Les quelques restitutions qui ont suivi, notamment celles de 26 œuvres au Bénin, d’un objet au Sénégal et d’un autre à la Côte d’Ivoire, se sont révélées moins ambitieuses que celles entrevues.

Certes, deux lois-cadres sur la restitution des restes humains et sur des objets liés aux spoliations antisémites ont bien été adoptées en 2023, mais nous étions là à la traîne d’autres pays européens. Nos voisins d’outre-Manche, connus pour leur scepticisme vis-à-vis des restitutions, disposent de telles lois depuis de longues années.

Cependant, aujourd’hui, la France entend aller plus loin avec un projet de loi qui pourrait devenir une loi phare en matière de restitutions. La promesse date de 2021, quand le président de la République affirmait la nécessité d’une loi « qui permettra de cadrer dans la durée les choses […] pour établir véritablement une doctrine et des règles précises de restituabilité ». Aujourd’hui, les conditions de son adoption semblent enfin réunies.

Une dérogation ciblée au principe d’inaliénabilité

Le projet de loi vise à créer une dérogation ponctuelle au principe d’inaliénabilité qui empêche la vente ou le transfert des œuvres des collections publiques pour certains biens culturels. L’objectif est de faciliter le processus de restitution, afin qu’elle puisse s’effectuer par décret en Conseil d’État, sans que le législateur n’ait à intervenir.

Selon l’étude d’impact du projet, il serait « répétitif et pesant […] pour toutes les parties prenantes de proposer de nouveaux projets de loi ad hoc […] pour restituer au cas par cas » et le Parlement pourrait « être difficilement sollicité de façon répétée pour des lois d’espèce visant des œuvres spécifiques ».

Appropriation illicite entre 1815 et 1972

Les biens culturels concernés sont ceux qui ont fait l’objet d’une « appropriation illicite » entre le 10 juin 1815, lendemain de la signature de l’acte final du congrès de Vienne, qui a décrété la restitution des spoliations européennes de Napoléon, et le 23 avril 1972, veille de l’entrée en vigueur de la Convention de l’Unesco de 1970, qui a mis en place un cadre de lutte contre le trafic international de biens culturels.

Cette période pose question. Par exemple, toutes les antiquités et autres œuvres d’art qui auraient dû être restituées en 1815, selon l’accord établi à l’époque, ne l’ont pas été. Pourquoi ne pas couvrir toute la période napoléonienne ? Ne serait-ce pas aussi un moyen indirect d’exercer une pression sur nos voisins britanniques qui, à l’issue de la bataille du Nil (1798), ont emporté les antiquités égyptiennes de la campagne d’Égypte ?

Le texte du projet de loi retient comme date cruciale celle de l’appropriation illicite de l’objet. La loi pourrait aller encore plus loin en retenant comme date cruciale celle de l’acquisition de l’objet illicite par une collection nationale française. Dans ce cas, un objet volé avant 1815, mais acquis après cette date serait toujours protégé par la loi.

Mieux encore, a-t-on vraiment besoin d’une période de référence ? Ne serait-il pas suffisant de se concentrer sur le caractère illicite du bien ?

Il faut rappeler qu’aucune restitution ne sera automatique : un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre de la culture sera nécessaire. Il n’y a donc aucun risque de restitution précipitée.

Par ailleurs, le projet prévoit qu’un comité scientifique pourrait également être consulté pour avis. Il pourrait même être conçu comme un organe pérenne, ce qui lui permettrait de développer une pratique, équivalente à une « jurisprudence » constante.

Enfin, la dérogation ne couvre pas les biens archéologiques ayant fait l’objet d’un accord de partage de fouilles ou d’un échange à des fins d’étude scientifique ni les biens saisis par les forces armées et transformés en « biens militaires ». Ces exclusions pourraient sensiblement restreindre l’impact de la loi, d’autant que la définition du terme « bien militaire » est large et que certains anciens accords relatifs à des biens archéologiques pourraient être considérés comme une appropriation illicite aujourd’hui.

Vol ou exportation illicite à partir de 1972

Au-delà de la dérogation au principe d’inaliénabilité, le projet de loi vise les biens culturels qui ont été « volés ou illicitement exportés » à partir du 24 avril 1972, date d’entrée en vigueur de la Convention de l’Unesco de 1970. Comme la France n’a ratifié cette convention qu’en 1997, il a été décidé de l’appliquer rétroactivement à partir de 1972.

Ici, le processus de restitution est différent : la collection publique qui possède le bien culturel demande au juge d’ordonner sa restitution. L’inconvénient est qu’il concerne uniquement les objets « volés ou illicitement exportés » et donc pas forcément d’autres types d’« appropriation illicite » comme la cession d’un objet obtenue par contrainte.

En outre, on peut s’interroger sur l’intention du projet de loi qui est soit de proposer un cadre législatif nouveau, soit d’intégrer la Convention de l’Unesco de 1970 dans le droit interne français. Dans ce dernier cas, il pourrait involontairement intégrer aussi les limitations de celle-ci. Par exemple, les produits provenant de fouilles archéologiques clandestines n’entrent pas a priori dans le champ de protection de cette convention. Est-ce vraiment la volonté du législateur d’exclure les produits de fouilles clandestines du champ d’application de la loi ?

Politiques de restitution : l’exemple néerlandais

Ces dernières années, les politiques en matière de restitution ont radicalement changé presque partout dans le monde, prouvant que des pratiques, acceptables par le passé, ne le sont plus. À ce titre, l’exemple des Pays-Bas est particulièrement intéressant.

Depuis 2020, ce pays a mis en place une nouvelle politique et a constitué un comité scientifique chargé d’examiner les demandes de restitution émanant d’un État étranger. Il accepte désormais que les objets entrés dans le domaine public néerlandais à la suite d’un déséquilibre des pouvoirs soient restitués. Bien que le comité ait officiellement été créé pour traiter les demandes relatives aux objets coloniaux, son champ d’action s’étend à tous les types d’objets. En cas de doute quant à la manière dont un bien culturel s’est intégré dans une collection néerlandaise, le comité recommande sa restitution. Le doute profite donc à l’État demandeur.

Les mots ont leur importance. Lorsqu’il examine une demande de restitution, le comité néerlandais ne considère pas que l’objet « appartient » à la collection néerlandaise, mais seulement qu’il y est accueilli. Il est question d’objets « perdus involontairement » par l’État concerné (et non « volés » ou « obtenus par contrainte »). Plus important encore, cette nouvelle politique reconnaît que « la réparation de l’injustice est le point de départ du processus de restitution ».

Un projet de loi tourné vers l’avenir

Revenons au projet français de loi présenté par le gouvernement. Il a été déposé au Sénat, le 30 juillet 2025, où trois sénateurs, Max Brisson (LR), Catherine Morin-Desailly (Union centriste) et Pierre Ouzoulias (CRCE-K), particulièrement engagés en la matière, ont déjà été à l’origine d’un nombre de dossiers législatifs portant sur les restitutions.

Le projet de loi devait initialement être discuté en septembre 2025, mais la situation politique a repoussé cette échéance à une date pour l’instant indéterminée.

Le consensus politique qui semble émerger en faveur de ce projet est fondateur. Il permettra à la France de se positionner à l’avant-garde du débat sur la restitution des biens culturels acquis illicitement.

Catharine Titi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.10.2025 à 16:10

John Singer Sargent et la mode : le peintre américain qui fit briller les soies et les satins

Serena Dyer, Associate Professor, Fashion History, De Montfort University

Texte intégral (1323 mots)

Avant que le musée d’Orsay (Paris) organise son exposition « John Singer Sargent. Éblouir Paris » (jusqu’au 11 janvier 2026), un autre événement avait mis le peintre américain à l’honneur. L’exposition « Sargent and Fashion », à Londres, avait permis en 2024 de redécouvrir le travail de cet amoureux des vêtements. L’historienne de la mode Serena Dyer l’avait alors chroniquée pour « The Conversation UK ». En voici une version traduite en français.

En tant qu’historienne de la mode, je repars toujours des musées avec l’appareil photo saturé d’images de vêtements plutôt que de visages. Je reste fascinée par la manière dont un peintre parvient à saisir les reflets changeants d’une soie bruissante ou la lumière dansante sur des bijoux étincelants.

Dans le monde de la critique d’art, la mode en peinture reste pourtant souvent méprisée. L’exposition « Sargent and Fashion » qui se tenait à la Tate Britain en 2024 a été critiquée pour ses « toiles encombrées de vieux habits » ou son « déferlement de mièvrerie ». Ces jugements révèlent des idées reçues persistantes : la mode serait frivole, secondaire, indigne d’un véritable sujet artistique.

Cette exposition, coproduite par la Tate et le Museum of Fine Arts de Boston, s’attache au contraire à corriger cette vision dépassée et réductrice. Sargent ne serait pas Sargent sans son rapport intime à la mode. Le parcours nous invite à considérer que sa virtuosité du pinceau allait de pair avec une véritable maîtrise des étoffes, des aiguilles et des épingles.

Les élégantes victoriennes qu’il peignait avaient d’ailleurs bien compris le pouvoir que leur donnaient leurs vêtements. En 1878, l’écrivaine Margaret Oliphant remarquait déjà :

« Il existe désormais une classe de femmes qui s’habillent d’après les tableaux, et qui, en achetant une robe, demandent : “Est-ce que ça se peindra bien ?” »

Art et mode étaient alors intimement liés, et la modernité, le dynamisme et la pertinence culturelle de la mode s’expriment dans chaque coup de pinceau de John Singer Sargent (1856-1925).

Sargent, styliste avant l’heure

Dès la première salle, on a l’impression d’entrer dans un salon mondain. Le visiteur est accueilli par le portrait d’Aline de Rothschild, Lady Sassoon (1907). Drapée dans une spectaculaire fantaisie de taffetas noir, son visage émerge d’un tourbillon d’ombre, irradiant sous le velours sombre de sa cape d’opéra. Même si, en tant qu’historienne de la mode, je choisis mes tenues avec soin, mais je n’ai pas pu m’empêcher de me sentir affreusement mal habillée face à tant d’éclat.

Mais sans doute est-ce parce que je ne dispose pas d’un John Singer Sargent comme directeur artistique. Car l’exposition le montre autant peintre que styliste. Il maniait les pinceaux, certes, mais aussi les épingles, modelant les tissus autour de ses modèles pour créer des formes vertigineuses. Les commissaires le comparent d’ailleurs à un directeur artistique de séance photo : ses portraits ne reproduisent pas la mode de son époque, ils construisent sa propre vision esthétique.

La cape de Lady Sassoon, exposée à proximité, en est la preuve. Datée de 1895, elle précède le tableau d’une décennie. Entre ses mains, ce vêtement ancien devient, par un savant jeu de drapés et d’épingles, une image saisissante de modernité.

Tout au long du parcours, les tableaux dialoguent avec des caricatures d’époque moquant la mode, des photographies des modèles dans leur vie quotidienne, ou encore des pièces textiles et accessoires ayant servi à la composition des œuvres.

Les femmes qu’on ne voit pas

Si le rôle de John Singer Sargent comme peintre et styliste est omniprésent, celui des créateurs et créatrices de ces vêtements – souvent des femmes modestes – reste dans l’ombre. À part un court panneau consacré à Charles Frederick Worth, figure surestimée de la couture du XIXe siècle, peu d’hommages sont rendus aux mains qui ont coupé, épinglé et cousu ces merveilles. La plupart des pièces exposées portent la mention « créateur inconnu ».

L’une de ces créatrices est cependant mise en avant : Adele Meyer, dont Sargent a peint le portrait en 1896. Femme élégante et militante, Meyer fut aussi une défenseure des droits des ouvrières du vêtement. Avec Clementina Black, elle publia en 1909 Makers of our Clothes : A Case for Trade Boards, enquête pionnière sur les conditions de travail dans les ateliers de couture.

Le livre est exposé à côté du tableau, quelque peu éclipsé par le rayonnement du portrait. Cette mise en scène rappelle – plus qu’elle ne dénonce – combien la beauté de la mode a souvent invisibilisé le labeur de celles qui la produisent.

Une exposition discrètement féministe

L’exposition interroge aussi, avec subtilité, les rapports de pouvoir. Dans les livres d’art et les catalogues d’exposition, les modèles de John Singer Sargent sont le plus souvent désignées par le nom de leur mari.

Mary Louisa Cushing devient « Mrs Edward Darley Boit », Mathilde Seligman « Mrs Leopold Hirsch ». Suivant l’étiquette victorienne, ces femmes perdent leur identité propre pour n’exister qu’à travers celle de leur époux.

Les commissaires ont pris le parti – subversif en apparence, mais en réalité légitime – d’associer à chaque titre officiel le nom de jeune fille du modèle. Un détail discret, sans doute imperceptible pour la majorité des visiteurs, mais essentiel pour redonner leur individualité à ces femmes.

Au final, cette exposition ne bouleverse pas l’histoire de la mode, mais elle avance dans la bonne direction. L’opportunité de voir ou revoir le célèbre portrait de Madame X, qui représente la mondaine Virginie Amélie Avegno Gautreau dans sa robe noire – un tableau qui a fait scandale à l’époque – a certainement attiré les foules. Mais l’exposition nous rappelle surtout une vérité subtile : si Sargent a su devenir un grand peintre, c’est parce qu’il fut d’abord un immense styliste.

Serena Dyer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.10.2025 à 15:47

Quand l’IA tue la littérature

Stéphanie Parmentier, Chargée d'enseignement à Aix-Marseille Université (amU), docteure qualifiée en littérature française et en SIC et professeure documentaliste. Chercheuse rattachée à l'IMSIC et au CIELAM, Aix-Marseille Université (AMU)

Texte intégral (2427 mots)

Qui aurait pensé qu’un jour les intelligences artificielles génératives rédigeraient, corrigeraient et seraient publiées ? Que vaut une littérature née sous IA ? Que devient notre imaginaire sous leur influence ? Et quels bouleversements sont à prévoir dans le monde de la littérature dans les années, ou les mois, à venir ?

Dans son essai Quand l’IA tue la littérature (PUF, 2025), Stéphanie Parmentier examine la place qu’occupent dans le domaine littéraire ces nouvelles marchandes de prose que sont les IA. Extraits.

Lorsqu’il écrit un manuscrit, un auteur cherche très rarement à le conserver uniquement pour lui-même. Dans son for intérieur, sans toujours oser se l’avouer, il espère que la qualité de ses récits captivera des lecteurs toujours plus nombreux.

Dans le circuit du livre, ce sont en effet ces derniers qui dictent l’espérance de vie d’une création littéraire, malgré le rôle majeur que jouent les éditeurs, les distributeurs ou encore les libraires dans la valorisation d’une publication. Les avis des lecteurs et leur comportement d’achat vont souvent contribuer à asseoir la carrière d’un auteur et la longévité d’un livre. Loin d’être de simples acheteurs passifs, les lecteurs possèdent un pouvoir de prescription, qui ne cesse de s’étendre jusqu’à s’imposer au monde des éditeurs.

Les nouveaux supports de communication apportent des repères inédits et redéfinissent les accès à la notoriété. Un lecteur n’a plus besoin d’adresser un courrier à un éditeur pour exprimer sa satisfaction ou sa déception après avoir lu un livre, il peut partager instantanément ses émotions et ses analyses auprès de milliers d’autres lecteurs en toute simplicité.

Depuis les années 2000, les supports permettant de donner son avis sur une publication n’ont cessé de se diversifier. L’apparition des blogs de lecteurs, des espaces de ventes de livres en ligne comme ceux de la Fnac ou d’Amazon, mais aussi des sites de partage de lectures de type Babelio ou Gleeph, sans oublier les réseaux sociaux, offre à de nombreux lecteurs la possibilité de mettre en avant leur coup de cœur, tout en exprimant leurs avis sur leur lecture ou en leur attribuant une note de satisfaction.

« Des personnes passionnées du livre et de la lecture ont investi sans retenue le net et les réseaux sociaux créant une nouvelle “sociabilité littéraire”. […] Pour elles, écrire, lire, et conseiller tout en communiquant sur ces pratiques, pourtant personnelles, sont devenus des comportements courants au point de faire naître de véritables prescripteurs littéraires. », peut-on lire dans les Cahiers du numérique en 2022.

Qu’il s’agisse des BookTubeurs, Bookstagrameurs ou BookTokeurs, ces nouveaux acteurs, appelés communément « influenceurs littéraires », avec leurs vidéos toujours plus animées pour exprimer leurs coups de cœur, occupent une place importante et inédite dans le processus de promotion d’une parution. À l’ère numérique, le pouvoir des lecteurs n’a en effet jamais été aussi grand. Ils peuvent découvrir, partager et promouvoir des œuvres, comme l’explique Chris Anderson dans la Longue Traîne, en soulignant tout le potentiel des consommateurs : « Ne sous-estimez jamais la puissance d’un million d’amateurs qui ont les clés de l’usine. »

Un équilibre constructif et bénéfique s’est établi entre les nouvelles technologies numériques et les plaisirs du lectorat. L’introduction d’IA dans la production littéraire risque pourtant de compromettre l’appréciation des lecteurs confrontée aux interférences d’algorithmes. Face à l’immixtion d’IA dans plusieurs champs littéraires, le lectorat ne semble pas encore réagir. Que pensent les lecteurs des livres nés sous IA ? Vont-ils les défendre ou au contraire, les dévaloriser ? Pour le moment, il n’y a pas encore de réactions d’adhésion ou, au contraire, de désapprobation.

La réception de textes générés par l’IA ne laisse pas pour autant les lecteurs indifférents ; elle induit des réserves et une perception plutôt sceptique. Les personnes attachées aux valeurs fondamentales de la littérature semblent les plus attentives. Redoutant les textes produits par des IA, certains lecteurs n’hésitent pas à exprimer leur crainte, notamment sur le réseau social Reddit :

« Pour moi, le problème principal est qu’en tant que lecteur, c’est que je ne veux pas lire quelque chose qui provient d’un ordinateur. Les livres sont un moyen de se connecter aux autres. Vous pouvez vous connecter à la vision du monde d’un auteur et voir comment son expérience se chevauche avec la vôtre. Il y a une sorte d’humanité partagée dans la lecture de fiction, un sentiment de compréhension et d’être compris. Appelez-moi romantique, mais je pense que c’est une grande partie de la raison pour laquelle nous lisons. Ce n’est pas seulement pour tuer le temps. Ça ne marche pas s’il n’y a pas de personne derrière les mots. »

Quand l’utilisation des IA n’est pas mentionnée dès la page de couverture, les lecteurs sont souvent désabusés en découvrant l’implication des robots génératifs au fil de leur lecture. Sur le réseau Babelio consacré à la littérature, un lecteur, malgré ses doutes, témoigne de la stupeur éprouvée en lisant la bande dessinée Mathis ou la forêt des possibles de Jiri Benovsky évoquée plus haut et dont les illustrations relèvent de l’IA :

« L’histoire commence donc et au bout de quatre ou cinq pages, je trouve qu’il y a quelque chose qui cloche, malgré la beauté époustouflante des images, je ne ressens pas la vie dans cette histoire, les personnages semblent figés, comme s’ils posaient pour la photo, une impression morbide, les textes sont dans des phylactères formatés, presque toujours la même longueur, le rythme est raide et plat. […] À la dernière page, je me suis dit : “c’est joli”. Ce n’est pas un compliment, généralement, j’utilise ce mot péjorativement. À la fin, on y trouve une postface, et sa lecture me laisse sur le cul ! […] Je découvre, avec cette postface, que cette bande dessinée a été réalisée à l’aide d’une intelligence artificielle ! »

Ces deux exemples ne sont pas isolés. Le malaise exprimé est commun à beaucoup d’autres lecteurs, devenus méfiants à l’égard de nouvelles publications dont l’identité de l’auteur n’est pas connue.

« Comment faire l’effort de lire un tel ouvrage [Internes] quand on ne sait pas quelle est l’origine du discours et ce qu’on lit ? », interroge l’auteur expérimental Grégory Chatonsky en évoquant son livre Internes. Soupçonneux à l’égard des créations littéraires qu’ils ont sous les yeux, les lecteurs tendent à modifier leur comportement. Auparavant, ils lisaient un texte écrit et validé par un esprit humain, avec l’ambition d’en savourer toute l’originalité, en toute confiance. Les lecteurs les plus avisés ont tendance à se métamorphoser en « lecteurs-scan » à la recherche de la moindre trace d’IA « fake text », car, si les robots conversationnels demeurent en général inapparents, leur patte, en revanche, est perceptible.

La perte de repère qu’entraînent les IA déstabilise la lecture et peut engendrer une certaine inquiétude chez les lecteurs, comme l’explique la chercheuse Erika Fülüop :

« Cette perte d’orientation peut donner au lecteur l’expérience d’une “inquiétante étrangeté” : les textes semblent “humains”, mais on sent un petit décalage difficile à saisir. »

Il est difficile de dire quelle attitude doivent adopter les lecteurs devant des textes « IA-géniques ». Leur faut-il systématiquement les rejeter au risque de passer à côté d’une littérature expérimentale capable d’enrichir le domaine littéraire ? Pour certains, il faut accepter ces textes malgré leur structure inhabituelle. Selon Grégory Chatonsky :

« Dans ce contexte, c’est la possibilité même d’un contrat de lecture qui est déconstruit. […] La seule façon de lire ce roman [Internes] est peut-être de suspendre la croyance en un contrat de lecture : lire sans préalable, sans attente, sans horizon. J’aimerais y entendre l’impossible des possibles. Cela est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. »

En dépit de l’atmosphère déstabilisante dans laquelle se trouvent les lecteurs, certains d’entre eux affirment apprécier les textes relevant des IA. Des lecteurs écrivent des avis positifs à propos de livres générés par des IA, notamment celui de Raphaël Doan, coécrit avec une IA, intitulé Si Rome n’avait pas chuté. Sur le site Babelio mais aussi sur Amazon, plusieurs lecteurs s’enthousiasment à propos de ce roman d’anticipation, comme, Jean J. :

« Au-delà des illustrations par IA, le texte est surprenant. […] L’IA (et le coauteur humain peut-être) propose une idée radicalement neuve : une révolution industrielle qui aurait pu être plausible. Elle se débarrasse froidement des “sciences humaines” et attaque directement dans le dur. Et ça fonctionne ! »

Devant le doute que soulève l’immixtion de l’IA dans l’écriture, des chercheurs de l’université de Pittsburg ont mené une étude dont les résultats ont été publiés dans Scientific Report. Leur démarche visait à évaluer la capacité des lecteurs à distinguer des poèmes écrits par des humains de ceux générés par ChatGPT 3.5. Selon les conclusions tirées, il n’est pas simple pour les lecteurs de discerner ce qui relève d’une production humaine ou d’une création artificielle :

« Contrairement à ce qu’indiquaient des études antérieures, les gens semblent aujourd’hui incapables de distinguer de manière fiable la poésie générée par l’IA […] de la poésie écrite par l’homme et rédigée par des poètes bien connus. »

Plus surprenant, les chercheurs révèlent un phénomène inattendu, puisqu’une partie des participants préfèrent les poèmes générés par l’IA à ceux créés par des esprits humains. Pour expliquer un tel résultat, les rapporteurs de l’étude supposent que ce ne sont pas les qualités littéraires des textes générés par le robot génératif qui sont appréciées par les lecteurs mais leur facilité de lecture :

« Les gens évaluent mieux les poèmes générés par l’IA […] en partie parce qu’ils les trouvent plus simples. Dans notre étude, les poèmes générés par l’IA sont généralement plus accessibles que les poèmes écrits par des humains. »

Pour l’heure, à défaut de données précises, des nuances et des réserves s’imposent.

L’opinion n’est pas unanime, mais il serait prématuré de parler de fragmentation entre lecteurs et textes dopés à l’IA, du moins aussi longtemps que le phénomène « IA-génique » reste contenu. Sur le fond, il y a matière à rester optimiste, car il appartient aux lecteurs, sans oublier les éditeurs, de réguler la pénétration de ce type de publication dans le monde du livre. Jusqu’à présent, comme l’indique l’auteur Mark Dawson, cité par la journaliste Marine Protais :

« Si un livre reçoit de mauvaises critiques parce que l’écriture est ennuyeuse, il va rapidement sombrer. »

« Enfin… Sauf si d’autres bots se mettent à noter positivement les livres de leurs collègues – hypothèse moins absurde que ce qu’on pourrait croire. »

Quand l’IA tue la littérature, Stéphanie Parmentier, Presses universitaires de France, hors collection, paru le 8 octobre 2025.

Stéphanie Parmentier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.10.2025 à 15:45

« L’Automobile de Bécassine » : quand la bande dessinée prend le volant

Sophie Renault, Professeur des Universités en Sciences de Gestion et du Management, Université d’Orléans

Texte intégral (2998 mots)

Il y a presque cent ans, l’automobile faisait tellement rêver que les aventures de Bécassine y consacraient un album. Que disait cette fascination pour la voiture ? Au-delà, quelle place l’automobile occupe-t-elle dans la bande dessinée ?

Les salons automobiles sont depuis plus d’un siècle les vitrines du progrès technique et des rêves de mobilité. Mais bien avant les véhicules électriques, connectés et autonomes, une figure inattendue avait déjà pris place au volant : Bécassine.

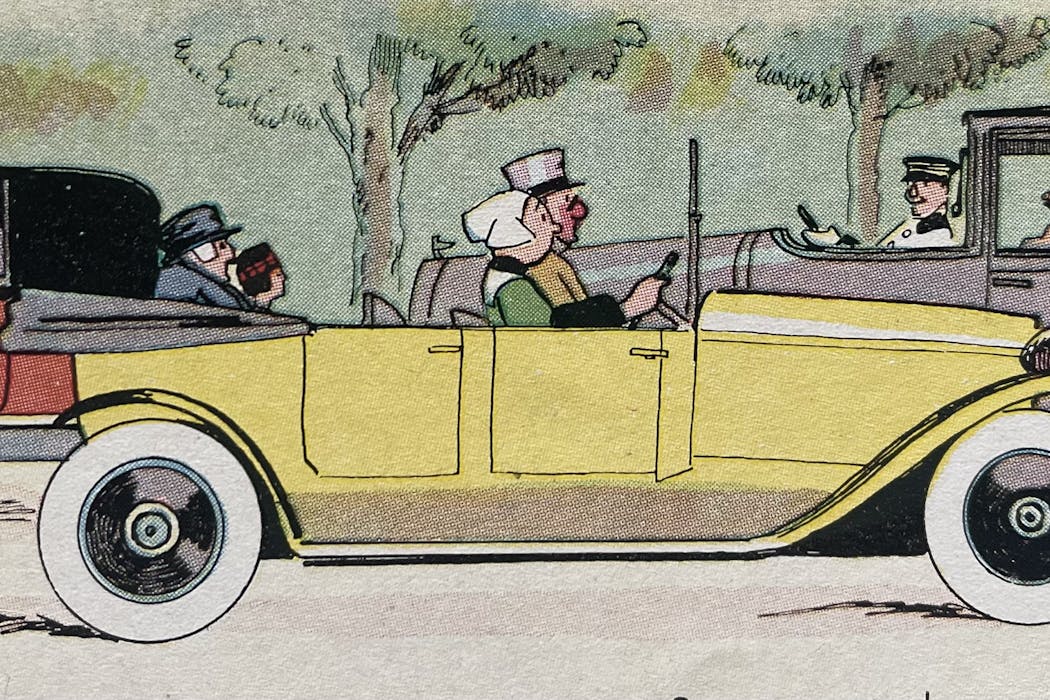

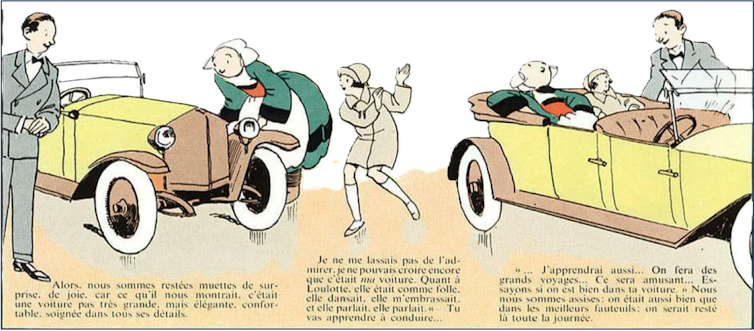

Dans l’album intitulé l’Automobile de Bécassine (1927), la célèbre domestique bretonne conduit une Excelsior, marque belge prestigieuse aujourd’hui disparue. De cette façon, les auteurs, Caumery et Pinchon, offrent un témoignage singulier de la fascination de cette époque pour l’automobile et de l’inscription de ce symbole de modernité au cœur des représentations sociales.

Une héroïne populaire face à la modernité

Née en 1905 dans la Semaine de Suzette, Bécassine est une héroïne comique, souvent caricaturée pour ses maladresses et son langage naïf. Or, ses aventures la placent sans cesse face aux innovations techniques de son temps. Elle découvre le gaz, le téléphone, l’aviation… autant de signes d’un monde en transformation. Pendant la Grande Guerre, la série la montre mobilisée, symbole de l’élargissement du rôle des femmes et de leur engagement durant le conflit.

À lire aussi : Bécassine, l’héroïne qui avait du mal à grandir

Le 6 janvier 1927, c’est l’automobile qui est au cœur de la nouvelle aventure de la célèbre Bretonne. La France des années 1920, marquée par les « Années folles », associe la voiture à la vitesse, au luxe et à la distinction sociale. Voir Bécassine, figure d’origine modeste, entrer dans une salle d’exposition Excelsior et s’installer dans un véhicule prestigieux crée un contraste à la fois comique et révélateur. D’un côté, la naïveté de l’héroïne amuse ; de l’autre, le lecteur est invité à partager son émerveillement.

Un beau joujou

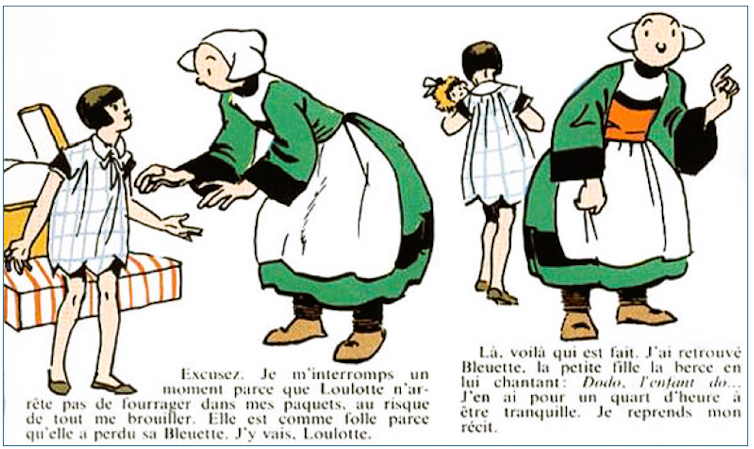

La voiture est alors perçue comme un « beau joujou », pour reprendre les termes de l’album, un objet de rêve encore réservé à une élite. Cette dimension sociale est renforcée par la situation de la marquise de Grand-Air, maîtresse de Bécassine, contrainte par des difficultés financières de se séparer de sa propre automobile et de son chauffeur.

L’accès de Bécassine à la voiture passe alors par un détour inattendu : elle remporte le gros lot d’un concours organisé par la Société des confitures Dilecta, fondé sur un lâcher de ballons. Le procédé renvoie aux jeux concours promotionnels des années 1920. En remportant l’automobile (une Torpedo 10 CV de couleur jaune), Bécassine en devient la conductrice et rend ainsi de nouveau possible à sa maîtresse l’usage de la voiture.

Cette bande dessinée a aussi une portée symbolique. Tandis que les femmes n’obtiendront le droit de vote en France qu’en 1944, elles ont eu accès très tôt à la conduite automobile. En 1898, la duchesse d’Uzès est d’ailleurs la première femme à obtenir le certificat de capacité (l’équivalent de l’actuel permis de conduire) et devient dans la foulée la première conductrice verbalisée pour excès de vitesse à… 15 km/h.

Mais dans les faits, la conduite restait dominée par les hommes et les femmes au volant demeuraient rares. En représentant Bécassine conductrice, l’album projette une image d’émancipation féminine.

Quand la bande dessinée flirte avec la publicité

Ce qui frappe dans l’Automobile de Bécassine, c’est la mention explicite d’une marque réelle : Excelsior, constructeur belge, actif de 1903 à 1929. Était-ce de la publicité déguisée ou plus précisément une forme de « placement produit » ? Rien ne permet a priori de l’affirmer. Ce que l’on peut dire, en revanche, c’est que le recours à une marque connue confère au récit une vraisemblance accrue. Il semble a minima s’agir ici d’une forme de réalisme référentiel permettant de donner à une fiction une texture de vérité en s’appuyant sur des objets, des marques et/ou des lieux existants.

Dans le cas de la poupée Bleuette, également mentionnée dans l’album, la dimension commerciale est, cette fois, explicite. Il faut savoir que Bleuette est commercialisée par l’éditeur Gautier-Languereau et vendue aux lectrices de la Semaine de Suzette. Sa présence relève donc d’une véritable stratégie de promotion croisée : la bande dessinée valorise un objet que les enfants pouvaient se voir offrir et la référence à la poupée, en retour, prolonge l’univers de Bécassine dans le quotidien de ses jeunes lectrices.

De l’Excelsior à la Fiat 509 : l’automobile, héroïne (et anti-héroïne) de la bédé

Revenons à l’automobile : d’autres grandes séries lui ont très vite accordé une place de choix, en l’intégrant comme accessoire narratif, symbole ou même moteur de l’action. Hergé peuple Tintin de voitures inspirées de modèles réels : on trouve par exemple la Ford T dans Tintin au Congo (1931) ou bien encore la Lincoln Torpedo dans les Cigares du pharaon (1934). La présence de ces véhicules traduit l’esprit d’aventure et l’ancrage contemporain des albums de Tintin. Plus tard, dans l’album intitulé la Corne de rhinocéros (1955), Spirou et Fantasio ont le privilège de découvrir la Turbotraction, bolide au design futuriste, incarnant l’enthousiasme technologique de l’après-guerre.

Avec Michel Vaillant, Jean Graton franchit un cap : l’automobile n’est plus un accessoire, mais l’objet central du récit, donnant lieu à un univers entier de courses et de compétitions. Dans une veine plus populaire, -Bibi Fricotin_ illustre cette appropriation enthousiaste. En particulier, l’album Bibi Fricotin, as du volant (1960) montre combien la voiture devient un espace d’aventure, reflet de sa démocratisation croissante.

À côté de ces représentations héroïques, la bédé a également proposé des incursions comiques. Dans Tintin, la mythique 2 CV des Dupond et Dupont devient elle-même source de burlesque, ses déboires mécaniques faisant écho aux bévues de ses propriétaires. Franquin, avec Gaston Lagaffe, tourne également le mythe automobile en dérision : la vieille Fiat 509 rafistolée et polluante devient l’anti-bolide par excellence, dénonçant par l’absurde la civilisation automobile. Ironie de l’histoire, Fiat rendra hommage à Lagaffe en publiant en 1977 un album promotionnel intitulé « La fantastica FIAT 509 di Gaston Lagaffe », preuve, s’il en fallait, que même la satire peut être récupérée par le marketing.

De l’Excelsior luxueuse de Bécassine à la guimbarde comique de Gaston, en passant par les bolides de Tintin et de Spirou, la bande dessinée met en scène toutes les facettes de notre rapport à la voiture : fascination, appropriation, démocratisation et critique.

L’automobile, d’hier à aujourd’hui : entre innovation et récit

Aujourd’hui, les salons consacrés à l’automobile mettent en avant les enjeux de transition vers l’électrique, les mobilités partagées et connectées. Les aventures de Bécassine rappellent que, dès son apparition, l’automobile a été bien plus qu’un outil de transport : elle a été un objet culturel et symbolique.

L’Excelsior fascinait comme un bijou mécanique ; les concept-cars ou Tesla d’aujourd’hui suscitent une curiosité semblable. Ce parallèle souligne une constante : l’innovation ne se diffuse jamais seule, elle doit être racontée, mise en scène, appropriée. Depuis ses débuts, l’automobile s’accompagne d’un imaginaire qui dépasse la seule prouesse technique.

Raconter, c’est donner à la voiture une histoire, un usage, une promesse : celle de la vitesse, de la liberté ou du confort. Mettre en scène, c’est lui offrir un cadre visible (un salon automobile, une publicité, une bande dessinée) qui transforme la machine en spectacle, en expérience esthétique et sociale. Enfin, s’approprier, c’est permettre à chacun de relier cet objet à sa propre existence, à ses rêves ou à ses valeurs.

Comme les automobiles d’exposition d’aujourd’hui, l’Excelsior de Bécassine ne relevait pas seulement du progrès mécanique : elle participait d’un imaginaire collectif, d’une mise en récit de la modernité où la technique devient le miroir de son époque.

Sophie Renault ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr