13.02.2026 à 15:34

La Coupe du monde de cricket : un événement autant géopolitique que sportif

Raphaël Le Magoariec, Géopolitologue, spécialiste des sociétés de la péninsule Arabique et du sport, CITERES-EMAM, Université de Tours

Texte intégral (2413 mots)

Alors que l’Inde et le Pakistan se sont affrontés à coups de missiles en mai 2025, leurs sélections nationales de cricket vont se rencontrer ce dimanche dans le cadre de la Coupe du monde organisée par l’Inde et le Sri Lanka. Ce match très attendu a bien failli ne pas avoir lieu du fait des menaces de boycott exprimées par la partie pakistanaise. La compétition revêt également une importance majeure pour les pays du Golfe, qui accueillent d’importantes diasporas sud-asiatiques et qui cherchent à développer leur influence dans cette région.

Les Jeux olympiques d’hiver viennent de démarrer ; mais vu d’Asie du Sud, l’événement majeur de l’année se joue à des milliers de kilomètres des neiges italiennes, sur les pelouses indiennes et sri lankaises. Samedi 7 février, Jay Shah, président de l’International Cricket Council (ICC) et du Board of Control for Cricket in India (BCCI), et aussi fils du ministre indien de l’intérieur, a déclaré aux côtés de l’ancien capitaine indien Rohit Sharma, la Coupe du monde de cricket Twenty20 ouverte.

De New Delhi aux Caraïbes, loin de la vision olympique européenne, le cricket impose sa propre lecture du monde issue du Commonwealth, mêlant culture et sport dans une expression unique et éclatante.

Cette Coupe du monde, qui apparaît une nouvelle fois comme l’expression de l’hyperpuissance indienne dans le cricket, est marquée par le contexte géopolitique.

De l’annonce de la co-organisation du tournoi par l’Inde et le Sri Lanka, en 2021, à son lancement, en 2026, cet événement de premier plan révèle les ambitions de puissance des uns et des autres, qui viennent s’articuler autour de ce théâtre symbolique que constitue le stade de cricket. Pour bien comprendre cette dimension, il faut commencer par décortiquer ce qu’est ce sport, qui pour des populations n’étant pas originaires du Commonwealth apparaît étranger, et décrypter la signification de son qualificatif Twenty20.

Le b.a.-ba d’un sport mal connu hors du Commonwealth

Sport hérité de l’Empire britannique, le cricket oppose deux équipes de onze joueurs. Celle qui marque plus de points que l’adversaire remporte la rencontre. Basé sur l’affrontement entre batteurs et lanceurs, il suit des règles codifiées dès le XVIIIe siècle et valorise stratégie, patience et fair-play. Longtemps sport des élites, il trouve son expression la plus complète dans le test cricket, disputé sur quatre à cinq jours, qui récompense endurance, tactique et maîtrise du temps long. Ce format noble demeure néanmoins peu adapté aux exigences médiatiques et financières contemporaines.

Sous l’influence de la dérégulation économique et des impératifs d’audience, des formats plus courts émergent, culminant en 2003 avec l’apparition du Twenty20 (T20), où chaque équipe dispose de vingt séries de lancers, ce qui réduit la durée des matchs à environ trois heures. Plus spectaculaire et plus accessible, le T20 transforme le jeu et devient la vitrine du cricket mondialisé.

Ce support est privilégié par l’Inde afin d’accroître la massification de ce sport en vue de projeter son influence sportive et financière. La Coupe du monde T20 a ainsi été lancée par l’ICC en 2007, dans l’objectif de multiplier les compétitions et d’accroître les retombées financières. L’attribution de l’édition 2026 de cet événement bisannuel à l’Inde et au Sri Lanka, décidée en 2021, est venue appuyer cette logique. L’annonce de cette attribution a été faite à Dubaï, au siège de l’ICC, au cœur de ce hub, emblème de la dérégulation de l’économie mondiale et nouveau centre névralgique du cricket mondial depuis 2005, ce qui traduit la quête d’un profit économique sans limites.

De Londres à l’océan Indien

Cet ancrage de l’ICC dans le Golfe illustre la bascule de l’histoire du cricket au tournant des années 2000 de la métropole britannique vers ses anciennes colonies. Désormais, le centre de gravité économique de ce sport se trouve sur le pourtour de l’océan Indien, entre le sous-continent indien, la péninsule Arabique et l’Afrique australe.

Cette recomposition est portée par l’Inde qui, en raison de son poids démographique et de la puissance de son marché médiatique, génère aujourd’hui entre 70 et 80 % des revenus de l’ICC. Cette domination se traduit institutionnellement par une captation d’environ 38,5 % des revenus redistribués par l’ICC au profit du BCCI sur le cycle 2024-2027, soit plus d’un milliard de dollars. New Delhi s’impose ainsi comme l’hegemon du cricket mondial, et les diasporas issues du sous-continent indien deviennent dans les pays où elles résident (à commencer par ceux du Golfe) d’importants marchés pour les droits de diffusion et le sponsoring.

Le déménagement du siège de l’ICC de Londres à Dubaï en 2005 ne s’explique pas seulement par des considérations d’ordre fiscal ; il s’agit aussi, et surtout, de trouver un point d’ancrage dans un hub où réside la deuxième plus grande diaspora indienne. La présence de celle-ci est si manifeste qu’il n’est pas rare que Dubaï soit surnommée « Dumbaï », en référence à Mumbai (nom de Bombay depuis 1995), la plus grande ville indienne. En outre, située au cœur des réseaux mondiaux, Dubaï constitue une interface de choix avec la région de l’océan Indien.

Un trait d’union entre l’Inde et le Sri Lanka

Dans ce contexte, la co-organisation de la Coupe du monde par l’Inde et le Sri Lanka prend une signification particulière. Attribuée, en 2021, alors que le clan Rajapaksa est encore au pouvoir à Colombo, elle s’appuie sur la légitimité sportive du Sri Lanka, héritée notamment de sa victoire lors de la Coupe du monde 1996. Pensé comme un partenariat structuré autour de l’hyperpuissance du cricket, l’Inde, l’accueil conjoint de cet événement par les deux pays reflète la stratégie diplomatique du gouvernement sri lankais de l’époque, à savoir équilibrer ses relations entre l’Inde et la Chine pour maximiser sa marge de manœuvre régionale.

Après le renversement du clan Rajapaksa en 2022, et les bouleversements politiques internes qui s’en sont suivis, la coorganisation a été maintenue, l’enjeu allant bien au-delà du cas de gouvernants corrompus et destitués.

Pour Colombo, cette Coupe du monde représente une garantie de visibilité internationale, de légitimité symbolique et de reconnaissance de sa diplomatie régionale. Dans un océan Indien marqué par des rivalités croissantes, le cricket fonctionne ainsi comme un instrument d’influence non coercitif, permettant à l’Inde de projeter son leadership sous les apparences d’une coopération sportive, tandis que le Sri Lanka conserve un statut d’acteur crédible sur la scène internationale, le cricket apparaissant comme un support des relations entre élites.

Le Golfe : quasi inexistant sur le terrain, omniprésent sur les panneaux publicitaires

Dès la cérémonie d’ouverture, sur le bord du terrain, les sponsors golfiens dominent. Emirates et DP World, les deux fleurons du transport de Dubaï, ainsi qu’Aramco, le géant pétrolier saoudien, sont en haut de l’affiche. Sobha, la société du promoteur immobilier originaire du Kerala, Palath Narayanan Menon, basée à Dubaï, complète cet ensemble.

Entre gain d’influence et ambitions de puissance étatique, ces sociétés du Golfe influent sur le cricket mondial. Sobha s’affirme comme l’incarnation de l’influence des réseaux indiens aux Émirats arabes unis. À travers ces investisseurs, pour Dubaï, puis à l’arrière-plan Abu Dhabi et maintenant l’Arabie saoudite, le cricket rime avec diversification. Avec ce sport, leur tropisme penche vers l’est, il est conçu pour parler à l’Asie du Sud en vue de poursuivre l’édification de leur vision multipolaire.

Le cricket apparaît pour les monarchies du Golfe comme un vecteur d’influence au service de leur diversification économique et de la sécurisation de leur environnement régional. Il s’affirme comme un espace de convergence avec les milieux économiques et politiques du sous-continent indien dont le marché et leurs capacités militaires sont devenus indispensables. Mais sur le terrain, c’est une autre géopolitique qui se joue.

Une tension palpable, le boycott comme arme

Inde-Pakistan : le match tant attendu, prévu pour le 15 février, a bien failli ne pas se jouer. Shehbaz Sharif, le premier ministre pakistanais, avait annoncé, le 5 février, que la sélection pakistanaise ne prendrait pas part à cette rencontre historique, déclarant qu’elle ne jouerait pas contre l’Inde en signe de solidarité avec le Bangladesh après le retrait de ce dernier du tournoi.

Le boycott de la compétition par le Bangladesh avait été annoncé fin janvier 2026. Les autorités de Dacca avaient justifié cette décision par des craintes sécuritaires liées au déplacement de la sélection nationale en Inde, évoquant non seulement des risques logistiques pour les joueurs et le staff, mais aussi un climat de tensions politiques croissant, alimenté par le nationalisme hindou promu par le premier ministre Narendra Modi et des incidents récents perçus comme menaçants pour les sportifs bangladais. Islamabad a alors saisi l’occasion pour accentuer la pression sur l’ICC, cherchant à obtenir l’absence de sanctions à l’encontre du Bangladesh et une reconnaissance institutionnelle de sa position, tout en annonçant son intention de boycotter cette affiche parmi les plus emblématiques et lucratives du cricket mondial.

Pour le Pakistan, ce boycott motivé par la contestation de la puissance indienne, Islamabad ne manquant aucune occasion pour protester contre sa mainmise sur le cricket mondial, n’était que temporaire. Cette action eut néanmoins l’avantage de tendre une épée de Damoclès au-dessus de ce duel rare et de ce fait si lucratif, très recherché tant par les institutions du cricket que par les diffuseurs, pour lesquels ce match constitue un temps fort en termes d’audience et de revenus.

Face à la crise, l’ICC a engagé de longues discussions avec le Pakistan Cricket Board (PCB) et d’autres parties prenantes pour préserver l’intégrité du calendrier et maintenir ce rendez‑vous tant attendu. Au terme de ces négociations, le Pakistan a finalement renoncé à son boycott et accepté de jouer, permettant ainsi au match de se tenir comme prévu lors de cette édition 2026.

Cette opposition s’inscrit toujours dans un climat de tensions latentes, ce qui contribue à son attrait médiatique et populaire. Le terrain devient alors, pour Islamabad comme pour New Delhi, un espace central d’instrumentalisation politique et symbolique, où gouvernants, hommes d’affaires, artistes et sportifs contribuent à mettre en scène leurs aspirations nationalistes dans un contexte géopolitique chargé. Ainsi, en février 2025, alors que le Pakistan accueillait l’ICC Champions Trophy, la cérémonie de remise du trophée a été organisée pour des questions de sécurité en terrain délocalisé, à Dubaï, et aucun représentant du PCB n’était présent au pied du podium, comme il est de coutume.

Les crispations se sont accentuées à la suite de l’opération « Sindoor », à savoir une série de frappes de missiles indiens ayant eu lieu, du 7 au 10 mai 2025, contre plusieurs cibles situées au Pakistan et au Cachemire sous administration pakistanaise. Les affrontements ont encore dégradé les relations bilatérales à l’approche de la Coupe du monde. C’est dans ce climat de tensions exacerbées que la compétition s’est ouverte, la perspective de la tenue (ou non) de la rencontre au sommet Inde-Pakistan occupant une place centrale dans les esprits des observateurs et des supporters.

Après de nombreuses discussions entre l’ICC et le PCB, et au terme d’une séquence diplomatique largement médiatisée, le Pakistan, on l’a dit, a finalement infléchi sa position. Cette volte-face est intervenue après que l’ICC s’est engagée à ne pas pénaliser le Bangladesh pour son retrait et à lui accorder, à l’avenir, l’organisation d’un événement majeur.

La rencontre aura donc bien lieu. Le cricket demeure néanmoins soumis à une pression géopolitique constante, structurée par les rivalités internes à l’espace de l’océan Indien, dans lequel l’Inde exerce une hégémonie qui pourrait, durant cette Coupe du monde, être remise en cause… sur le plan sportif uniquement.

Raphaël Le Magoariec a reçu des financements d'IHEDN.

13.02.2026 à 10:09

Comment Bad Bunny a porté l’activisme sur la scène du Super Bowl

Belinda Zakrzewska, Assistant Professor of Marketing, University of Birmingham

Flavia Cardoso, Associate Professor in Business and Economics

Jannsen Santana, Assistant Professor in Marketing, TBS Education

Texte intégral (1466 mots)

Le show de mi-temps du Super Bowl signé Bad Bunny n’a pas seulement battu des records d’audience. À travers une mise en scène chargée de symboles, le rappeur portoricain a transformé un spectacle grand public en manifeste culturel, articulant mémoire coloniale, identité et activisme.

Après plusieurs jours de controverse – au cours desquels Donald Trump s’était plaint du choix des artistes, avait déclaré qu’il n’assisterait pas à l’événement, et qu’une programmation alternative « 100 % américaine » serait mise en avant –, le rappeur portoricain Bad Bunny est monté sur scène lors du très attendu spectacle de mi-temps du Super Bowl, dimanche 8 février.

Les attentes étaient élevées, comme en témoigne le nombre inédit de téléspectateurs. Le show de Bad Bunny a généré plus de 135,4 millions de vues, surpassant les 133,5 millions de Kendrick Lamar en 2025 et les 133,4 millions de Michael Jackson en 1993.

À lire aussi : Bad Bunny is the latest product of political rage — how pop culture became the front line of American politics

Les médias ont principalement présenté l’événement comme une célébration de la diversité, suscitant en retour une réaction hostile chez les partisans de Donald Trump et certains commentateurs conservateurs. Les critiques visaient Bad Bunny non seulement pour son opposition ouverte à l’administration Trump, mais aussi au motif qu’il ne serait « pas un artiste américain » (comprendre : « états-unien »), malgré le fait que Porto Rico est un territoire des États-Unis. Sa performance a montré comment l’authenticité peut se construire à travers un activisme anticolonial.

Si l’authenticité est souvent vue comme quelque chose de réel, vrai ou sincère, elle repose en réalité sur une qualité relationnelle qui peut être liée au comportement d’une personne de trois façons : par la connexion aux personnes ou aux lieux ; par la conformité aux conventions ou leur remise en cause ; et par la cohérence entre le message et les actions. Lors de la mi-temps du Super Bowl, Bad Bunny a incarné ces trois dimensions.

L’authenticité comme connexion

L’authenticité s’est manifestée notamment par la présence de canne à sucre sur scène, une culture qui a façonné les économies coloniales des Caraïbes. Les plantations appartenaient aux colonisateurs et reposaient sur l’exploitation violente des peuples autochtones et des Africains réduits en esclavage. En mettant la canne à sucre au centre du décor, la performance a rappelé les fondements de la richesse coloniale et a réhabilité un symbole d’oppression en tant que vérité historique plutôt que comme mémoire idéalisée.

La présence de l’icône portoricaine Ricky Martin a renforcé ce sentiment de connexion lorsqu’il a interprété Lo Que Le Pasó A Hawaii, de Bad Bunny. Par ses paroles, la chanson met en garde les Portoricains contre la perte de leur identité culturelle face aux pressions d’assimilation à l’influence états-unienne. La performance de Martin a souligné ce message, en présentant la préservation culturelle comme une forme essentielle de résistance anticoloniale.

Lady Gaga a ajouté une dimension symbolique forte. Sa robe bleu clair renvoyait à la version originale de 1895 du drapeau portoricain, avant que sa teinte ne soit assombrie pour s’aligner sur celle du drapeau des États-Unis. Elle portait un hibiscus rouge – emblème national de fierté et de résistance – ainsi que des fleurs blanches, évoquant ensemble les couleurs du drapeau. Elle incarnait ainsi le respect, la participation et la solidarité plutôt que la séparation ou l’effacement.

L’authenticité comme conformité

Les artistes naviguent souvent entre conformité et transgression, et Bad Bunny a parfaitement maîtrisé cet équilibre. En tant qu’artiste portoricain évoluant dans une industrie qui pousse souvent à abandonner ses origines, il a au contraire créé un espace culturel hybride : un spectacle de mi-temps du Super Bowl en espagnol. Il a ainsi agi au sein du système tout en remettant en cause l’idée que l’anglais doive dominer et que les figures grand public doivent correspondre à un modèle culturel étroit.

L’artiste a également bousculé le récit dominant qui réduit l’« Amérique » aux États-Unis, en reconnaissant l’ensemble du continent américain. Après avoir déclaré « God Bless America », il a énuméré tous les pays du continent, du sud au nord.

En citant les pays, Bad Bunny a inversé la hiérarchie géopolitique traditionnelle. Ce geste évoquait l’œuvre América Invertida de l’artiste uruguayen Joaquín Torres-García et son idée selon laquelle « le Sud est notre Nord », remettant en cause l’idée que la légitimité culturelle ou politique doive venir du « Nord ».

L’authenticité comme cohérence

Enfin, la cohérence s’est manifestée par des clins d’œil à l’activisme de longue date de Bad Bunny. L’explosion d’un lampadaire avant l’interprétation d’El Apagón renvoyait directement à son clip de 2022, qui prend la forme d’un documentaire dénonçant la négligence des infrastructures et la privatisation de l’électricité par des entreprises états-uniennes. Ce moment reliait le divertissement aux réalités coloniales vécues à Porto Rico.

La brève apparition d’El Sapo Concho, mascotte de son dernier album, a ajouté une autre dimension symbolique. Presque disparu en raison des perturbations écologiques liées à l’exploitation coloniale des ressources, ce crapaud portoricain est devenu un symbole de survie face aux dommages structurels. Sa présence dans le show rappelait que l’impact du colonialisme est autant environnemental que culturel.

De la même façon, lorsque Bad Bunny a remis un Grammy à une version plus jeune de lui-même, il renforce son message : « Si je suis ici, c’est parce que j’ai toujours cru en moi. » Dans un contexte où les populations issues de nations colonisées font face à la discrimination et à la marginalisation, beaucoup ont vu la culture des colonisateurs comme un moyen d’ascension sociale. Son geste a ainsi réaffirmé la confiance en soi comme un acte de résistance.

« This is America »

À la fin du spectacle, un panneau lumineux affichait « The only thing more powerful than hate is love » (La seule chose plus puissante que la haine, c’est l’amour). Bad Bunny tenait alors un ballon de football portant l’inscription : « Together, We Are America. » (Ensemble, nous sommes l’Amérique.)

Cette image proposait un idéal panaméricain fondé sur la solidarité plutôt que sur la domination. À travers des symboles de résilience collective, l’artiste présentait ainsi l’authenticité comme une forme d’activisme anticolonial ancrée dans l’amour, la mémoire et la communauté.

Ces choix visuels étaient intentionnels et s’inscrivaient dans des années de prises de position publique, de musique et d’engagement. Chaque élément renforçait un récit cohérent de résistance, démontrant que l’authenticité n’est pas seulement une performance, mais le résultat d’un activisme anticolonial constant.

En imbriquant histoire, symbolismes et convictions personnelles à chaque instant de sa performance, Bad Bunny a démontré que l’art peut devenir un vecteur d’action politique et culturelle, fondé sur l’amour, la tolérance et l’inclusion.

Flavia Cardoso a reçu des financements du gouvernement chilien (Fondecyt) et de la Fondation Luksic.

Belinda Zakrzewska et Jannsen Santana ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

12.02.2026 à 16:11

Chine-Inde : le face-à-face des géants

Emmanuel Lincot, Spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine, Institut catholique de Paris (ICP)

Texte intégral (3347 mots)

Les relations entre la Chine et l’Inde s’inscrivent dans une longue histoire politique et culturelle. Bouddhisme, colonisation occidentale puis décolonisation et héritages de la guerre froide : les deux géants asiatiques partagent un immense passé commun. Dans son ouvrage Chine-Inde. La guerre des mondes, Emmanuel Lincot, sinologue, professeur à l’Institut catholique de Paris et directeur Asie de l’Iris, revient sur les rivalités et les interdépendances sino-indiennes. Extrait.

Prolégomènes

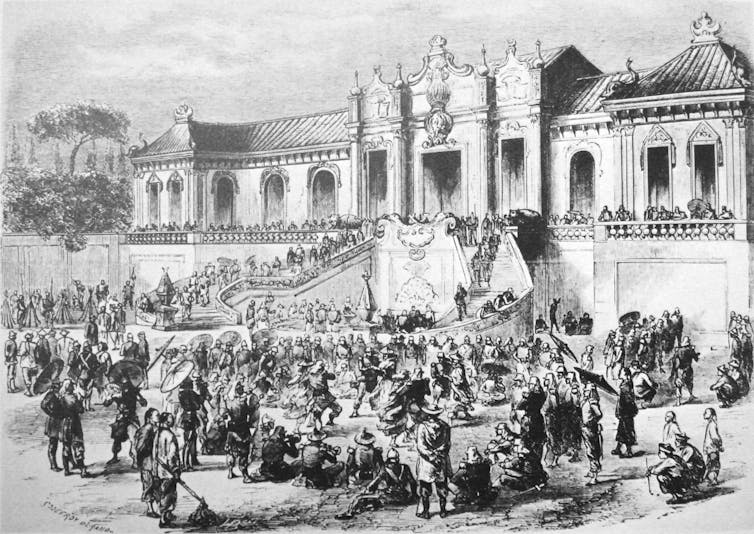

En guise de préambule général à cette étude très générale concernant les relations entre la Chine et l’Inde, il est primordial de restaurer la place occupée par l’imaginaire dans l’histoire culturelle de ces deux pays, car lui seul expliquerait la puissante attirance qui s’est exercée entre eux, à l’origine de leur porosité même. Cette attirance correspond à une épistémè. Elle s’ouvre sur près d’un millénaire, depuis l’introduction du bouddhisme en Chine sous les Han de l’Est (IIe siècle de notre ère), par l’intermédiaire tout d’abord des missionnaires et marchands kouchans, jusqu’aux invasions islamiques ghaznévides et la destruction hautement symbolique de ce lieu d’études bouddhistes que fut Nalanda dans la province du Bihar vers 1200.

Cette longue période est marquée par toute une série d’échanges, dans le domaine de la pensée et de l’esthétique notamment. C’est ce que retient l’historiographie la plus courante, sous la forme de prodigieux inventaires dont on retiendra ceux réalisés à l’initiative du gouvernement indien, fruit d’une collaboration académique sino-indienne remarquable éditée il y a dix ans, et si le bouddhisme dans ces échanges finit par être marginalisé, c’est qu’en Inde même il entrait dans une phase irréversible de déclin par rapport à l’hindouisme tandis que le néoconfucianisme en Chine, sous la dynastie Song, dans ses formes les plus réactionnaires, se muait en une politique de rejet vis-à-vis de cette religion d’origine étrangère.

En apparence tout au moins, car ce bouddhisme première manière qui avait emprunté ses thèses sur la vacuité des choses attribuées au grand penseur Nagarjuna (IIe siècle de notre ère), se voit transformé dans son contact avec la Chine par la puissance d’une toute autre tradition, l’herméneutique tibétaine. Celle-ci, jusqu’au début du XXe siècle, nourrit à la Cour sino-mandchou de Pékin tout un ordonnancement qui allie à la fois le rite au mythe. Ce dernier tient lieu d’explication, de fabulation, de facteur de mobilisation, mais aussi de mode discursif permettant d’élaborer toute une variante de représentations, politiques notamment.

Lorsque Xi Jinping convoque la mémoire bouddhiste de son pays à Xi’an (2015) ou que Narendra Modi lui rendant la pareille s’attache à commémorer la figure de Bodhidharma à Mahabalipuram (2019), chacun souligne des analogies structurelles, sans se préoccuper des différences historiques, ce qui relève bel et bien d’une préoccupation avant tout idéologique. Ce qui vaut pour les périodes anciennes vaut pour les périodes les plus récentes. Ainsi, et pour s’en tenir à un événement de la seconde moitié du XXe siècle important dans l’histoire des relations internationales, Bandung est l’un des grands mythes continuant à nourrir les imaginaires politiques à la fois indien et chinois. Cette conférence qui vit en 1955 New Dehli et Pékin défier l’Occident, au nom des intérêts du Tiers Monde, demeure l’une des grandes références idéologiques que le Sud Global a cœur encore aujourd’hui à cultiver.

C’est que ces deux États ont une histoire commune et douloureuse vis-à-vis de l’Occident. Elle est liée au déploiement des voies de communication et partant, des échanges les plus divers. Échanges suivant le cheminement des convoyages de l’opium à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, dans une trajectoire géographiquement parallèle à celle des imprimés, lesquels sont symptomatiques d’une accélération de l’histoire. En définitive, cette accélération de l’histoire n’est pas autre chose qu’une accélération de la médiation. Transnationale, cette histoire voit le jour avec le capitalisme international et la colonisation des espaces indien et chinois que l’Europe marchande convoite. Elle bouleverse les représentations traditionnelles chinoise et indienne du monde. Respectivement marquées par un rapport centre/périphérie que traduisent les spéculations indiennes sur le symbole du mandala ou pour la Chine par un marquage identitaire fort et que personnifie la Grande Muraille, ces représentations volent en éclat lorsqu’au XIXe siècle les Européens s’imposent avec des normes, une supériorité technique et un calendrier que ne maîtrisent ni les Indiens ni les Chinois.

Ce qui change aussi c’est une culture impériale vernaculaire que remettent en cause les Européens. C’est vrai, côté chinois, avec les Guerres de l’Opium ou du côté indien dès la prise de New Dehli (1857) et la délégitimation des dynasties régnantes (Qing et Moghole). Désormais, les décisions pour l’Inde et la Chine se prennent à Londres et à Paris. Les puissances conquérantes morcellent de leur emprise territoriale des régions entières. Encore à ce jour, l’Inde et la Chine n’ont de cesse que de vouloir les réintégrer dans leur propre espace de sécurité ou, à défaut, d’en chasser définitivement toute présence étrangère qui viendrait à s’y exercer.

La reconfiguration des espaces stratégiques n’est pas le seul héritage des transformations liées à l’entrée brutale de l’Inde et de la Chine dans l’ère moderne. L’exemple de l’islam indien, sous la colonisation britannique, et ses ramifications jusqu’en Chine à travers la présence de communautés basées à Hongkong ou celui, beaucoup plus récent, galvanisant les mouvements contestataires de la Milk Tea Alliance depuis les marges des mondes indien et chinois, sont en cela des plus probants.

Mais l’évocation de ces faits ne saurait faire oublier que cette histoire partagée se bâtit sur des omissions sélectives. Si c’est particulièrement vrai pour la Chine eu égard à l’histoire du « siècle de la honte » (bai nian guo chi), autrement dit le XIXe siècle dans son rapport conflictuel aux puissances européennes, cela l’est davantage pour l’épisode traumatisant que représentent les ratées du maoïsme, et que le régime entend faire disparaître d’un trait. Cette amnésie peut être identifiée, également en Inde, comme une source possible de pratiques discriminatoires à l’encontre du passé moghol et musulman en l’espèce ici. Dans les faits, cette discrimination commence très tôt avec une référence forte à l’hindutva. Son terreau idéologique né dans le contexte colonial britannique du début du XXe siècle sera le fil directeur, on le sait, de toute l’extrême droite hindouiste.

Atavisme géographique et héritages de la guerre froide

Cette radicalité n’est évidemment pas la seule que l’on observe. La perception de l’espace stratégique de chacun de ces pays change tout autant. Ainsi, jusqu’au XIXe siècle la menace existentielle pour l’empire chinois se situe dans les régions du Nord et de l’Ouest, régions associées dans les mémoires collectives, au danger du monde barbare. Elles redeviendront prioritaires et stratégiques à l’issue du schisme sino-soviétique, dans les années soixante, alors que Mao Zedong craignait par-dessus tout une invasion par les troupes de Moscou depuis la Mongolie et la Sibérie et ce, après un intermède d’un siècle qui avait été marqué par le dépeçage de l’empire à l’instigation des puissances européenne et japonaise, c’est-à-dire sur son flanc Est.

Comparativement, pour l’Inde et à la suite de l’effondrement de l’URSS en 1991, ce schéma s’inverse. Pour New Dehli, le danger provient en effet beaucoup moins de la mer et du littoral que du grand Nord et de ses régions limitrophes qui l’opposent à la Chine et au Pakistan. La guerre froide aura toutefois laissé de part et d’autre des préjugés et des appréhensions tenances qui échappent à ces considérations géographiques, qu’il s’agisse de la relation établie par Pékin ou New Dehli vis-à-vis de Washington et de Moscou. Pour des raisons historiques, une grande partie de l’armée indienne doute de la fiabilité américaine à son endroit.

Des incartades voire de spectaculaires revirements de la Maison Blanche, elle a été ébranlée par trois fois. La première, lorsque les Américains se sont engagés en 1954 à apporter une assistance militaire au Pakistan, qui, en contrepartie, a participé au système d’alliances occidentales (Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est (OTASE), puis pacte de Bagdad). La deuxième, lorsque les Américains ont soutenu les Pakistanais contre les sécessionnistes du Bangladesh en 1971 ; ces derniers bénéficiant en revanche de l’aide des Indiens et de leur partenaire soviétique. La troisième enfin, est liée à la question tibétaine. Depuis 1959, le Dalaï-lama s’est réfugié à Dharamsala dans le Nord de l’Inde et la CIA conduit des commandos tibétains depuis le territoire indien contre des intérêts chinois.

Lorsque Richard Nixon rencontre son homologue Mao Zedong en 1972, Tibétains et Indiens assistent impuissants au lâchage de ces hommes. Malgré les critiques proférées par Pékin contre Washington et Moscou, la Chine, elle, reste à la fois pragmatique et prudente vis-à-vis des États-Unis. D’une part en raison d’une antériorité de liens sino-américains profonds qui remontent à la seconde guerre mondiale alors que Washington soutenait les Chinois dans leur effort de guerre contre les Japonais avec l’envoi notamment des premières escadrilles de volontaires américains commandés par le Général Chenault, les Flying Tigers.

À ce précédent s’ajoute la collaboration discrète dans les années quatre-vingt entre la CIA et les services chinois afin de renseigner les Moudjahidines afghans en lutte contre les Soviétiques. L’idylle sino-américaine est ternie par les massacres des étudiants à Tiananmen en 1989. Washington impose un embargo sur la vente d’armes à Pékin. Il est encore en vigueur aujourd’hui. Dans le même temps, Washington semble donner des signes d’encouragement en faveur de la démocratisation de Taïwan, île avec laquelle les Américains ont signé le très important Taïwan Relations Act. Avec Moscou, l’Inde entretient des relations privilégiées dès son indépendance et la relation militaire au sein de leur partenariat stratégique occupe une place de premier rang.

Depuis l’instauration du régime en 1949, l’État-Parti chinois s’est quant à lui à la fois inspiré de l’URSS défunte ou s’y est référée comme repoussoir. Ainsi, se confondant avec les structures de l’État, le Parti fonctionne sur un mode stalinien. Dans ses choix de développement, y compris dans la volonté de se doter de l’arme nucléaire à partir de 1964, Moscou est le modèle vers lequel les premières générations de communistes et stratèges chinois se tournent. Quitte à devoir renoncer, comme dut s’y plier Mao Zedong, à l’usage de la guérilla au profit d’une modernisation de l’Armée Populaire de Libération et ce, en suivant des modalités plus conventionnelles, c’est-à-dire en optant pour un programme de nucléarisation qu’appelait de ses vœux le Maréchal Peng Dehuai.

Notons que cet usage de la guérilla d’inspiration chinoise a fait bien des émules en Inde même avec le développement d’une mouvance, les Naxalites. Dès les années soixante, elle a recours à une lutte armée de nature asymétrique, et revendique pleinement sa filiation idéologique avec le maoïsme chinois en vue d’instaurer une démocratie directe et défendre les intérêts des paysans. Si cette mouvance s’essouffle aujourd’hui, elle ne constitue pas moins, dans ses modalités profondes, une opposition structurée au modèle de la démocratie représentative et le modèle d’une utopie rurale vivace quoi que malmenée par les bouleversements en Inde liés au développement du capitalisme, la privatisation de l’économie à partir des années quatre-vingt dix et l’explosion des cultures urbaines.

Sur le plan international, que ce soit en Inde ou en Chine, la chute du Mur de Berlin en 1989 puis la chute, trois ans plus tard, de l’URSS est de toutes les mémoires. C’est sur ses cendres (dont la décomposition est à l’origine de l’indépendance de quinze États) qu’Evguenij Primakov, alors ministre des Affaires étrangères de la toute jeune fédération de Russie, devient l’ardent avocat de la multipolarité, en tant qu’alternative à l’hégémonie mondiale exercée par les États-Unis. Ce choix demeure une constante pour Moscou. Cette volonté russe s’est parfois plus clairement exprimée sur la nécessité de constituer un axe « Moscou-Pékin-Delhi ». Véritable serpent de mer, cette idée de « trilatéralisme » n’a pas toujours fait l’unanimité. Ainsi, Pékin a longtemps fait prévaloir le principe de « coexistence pacifique » (heping gongchu, une expression empruntée par Mao Zedong aux Soviétiques) avant d’employer, beaucoup plus tard, celle d’« ascension pacifique » (heping jueqi) sous la présidence (2003-2013) de Hu Jintao, comme doctrine caractérisant ses choix de politique étrangère.

Quelles perspectives ?

Alors que la Chine et l’Inde s’apprêtent en cette fin de XXe siècle à souscrire aux règles de la mondialisation, et à poursuivre le développement de voies alternatives à l’Occident, chacune cherche à consolider sa présence sur ses marges. La Look East Policy pour l’Inde et la volonté pour la Chine de sanctuariser ses intérêts dans le Sud de la mer de Chine en sont la parfaite illustration. Bien que la Russie fasse figure de matrice référentielle à ces velléités de coopération trilatérale, la rivalité systémique qui oppose pour l’heure la Chine à l’Inde augure mal d’une structure pérenne commune aux trois États.

Toutefois, chacun de leurs dirigeants se projette déjà dans une ère post-américaine pour définir leur rôle dans les relations internationales. On en veut pour preuve leur rencontre fortement médiatisée lors du sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai à Tianjin en août 2025. Cette projection leur sera d’autant plus aisée que les axes de leur politique étrangère, sur bien des aspects convergent, et sont même parfois très proches.

Si leur attachement à la défense de leurs intérêts et à leur souveraineté est un premier point commun, leur souhait d’accompagner la mondialisation pour gagner en influence sur la scène internationale en est un autre. Cette idée d’une trilitéralité entre les trois États sera encouragée par Vladimir Poutine et trouvera des échos favorables auprès de Pékin. Tandis que la Chine y verra le moyen de contrer l’unipolarité américaine qu’elle commencera ouvertement à contester, l’Inde se verra chaque année davantage acculée à des choix cornéliens dans le choix de ses priorités de partenariat tout en gardant un avantage, celui d’être ramenée au centre de toutes les attentions. La signature des accords de libre-échange entre l’Inde et l’Union européenne en janvier 2026 confirme cette observation et montre le souhait de l’Inde à privilégier un nouvel équilibre avec ses partenaires européens.

Et pour cause, les faits sont têtus : partageant avec la Chine 3800 kilomètres de frontière commune avec la Chine, New Dehli et Pékin n’ont toujours pas su apaiser leurs litiges frontaliers. Ils s’ajoutent à ceux qui opposent au Cachemire l’Inde au Pakistan, de nouveau entrés en guerre pour une brève période en avril 2025. Pour Pékin, ce foyer de crise constitue avec son prolongement himalayen, « une nouvelle frontière ». Alors que la Chine a réglé la plupart de ses contentieux frontaliers, l’Himalaya est la dernière région de sa périphérie où ses frontières ne sont pas stabilisées. Cette instabilité est liée à une problématique plus profonde, celle que pose l’intégration de deux régions situées sur ses confins. Elles se heurtent aux paradigmes historiques et culturels proprement chinois. Ce sont les provinces du Tibet et du Xinjiang. Elles comptent encore aujourd’hui parmi les régions les plus déshéritées du pays.

Rappelons que chacune est d’autant plus importante, qu’elle ouvre respectivement vers le subcontinent indien et l’Asie centrale. Se comprend d’autant mieux le fait que les questions ouïgoure et tibétaine soient moins traitées par les analystes indiens sous l’angle des droits de l’Homme, comme le font leurs homologues occidentaux, que sécuritaires. Le seul Tibet représente 13 % du territoire chinois. La province est en contact avec l’Inde, le Bhoutan, le Népal, le Myanmar et le Pakistan, sa position en surplomb, ses ressources minières et en eau offrent à Pékin un ascendant considérable par rapport à New Dehli. Le développement du grand Ouest programmé dès la fin des années quatre-vingt-dix par le gouvernement central confère au Tibet une place particulière en tant que province frontalière mais aussi dans les moyens alloués en vue de son essor sur le plan économique. C’est cette région du monde qui verra sans doute de prochaines déflagrations.

Emmanuel Lincot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

12.02.2026 à 16:10

Croissance rapide de la population en Afrique de l’Ouest : les quatre défis que la région doit relever

Serge Rabier, Chargé de recherche Population et Genre, Agence Française de Développement (AFD)

Texte intégral (2506 mots)

L’Afrique de l’Ouest fait face à une expansion démographique accélérée : près de la moitié de la population est âgée de moins de 20 ans. Les défis – insertion sur le marché du travail, transformations urbaines et, à plus long terme, accroissement sensible du nombre des personnes âgées – que pose ce phénomène sont nombreux. S’ils sont relevés, la jeunesse pourra être un véritable moteur pour le développement de la région.

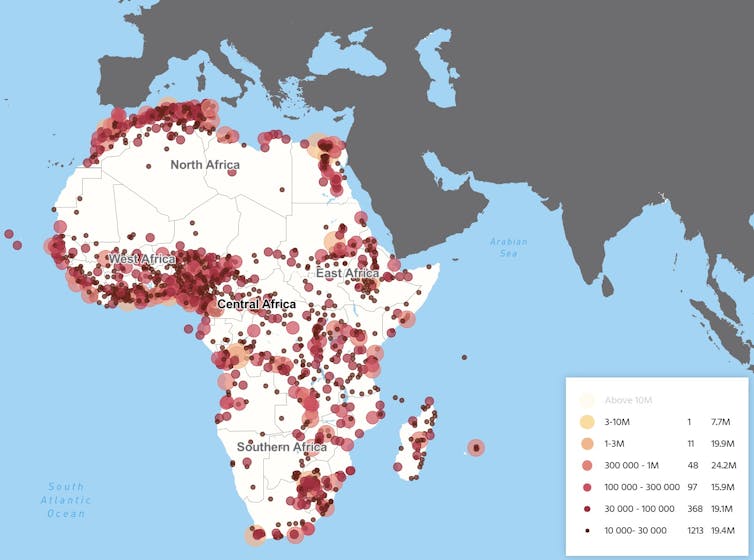

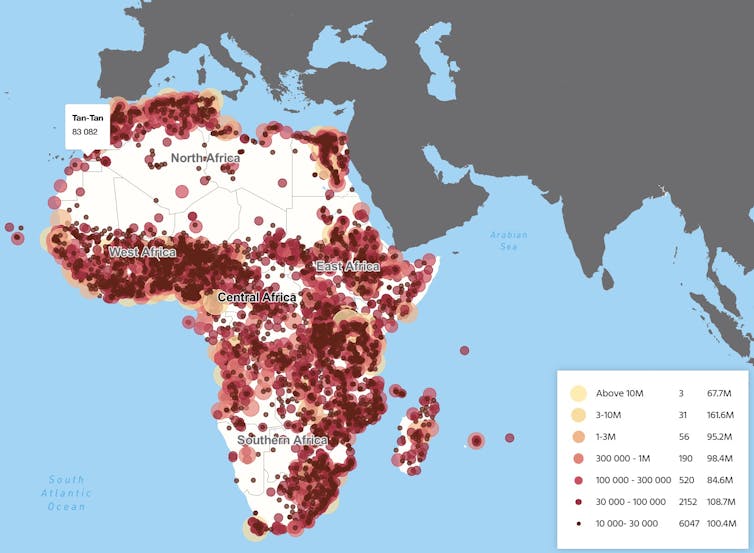

D’ici à 2050, le continent africain devrait compter plus de 2,4 milliards d’habitants, soit presque un milliard de plus qu’aujourd’hui. Cette dynamique est marquée en Afrique subsaharienne et tout particulièrement en Afrique de l’Ouest et centrale (AOC), dont environ 33 % de la population se situe dans la tranche d’âge 10-24 ans en 2025.

L’expansion démographique s’accompagne de transformations économiques, sociales et territoriales majeures : urbanisation rapide et non planifiée, migrations accrues, profondes inégalités de revenus ou d’accès aux services essentiels comme la santé ou l’éducation… Cette expansion peut représenter, pour l’Afrique de l’Ouest, non pas un handicap mais, au contraire, une opportunité de développement à saisir. Mais pour cela, quatre défis devront être relevés.

Défi nunéro 1 : accompagner la transition démographique

Si la mortalité infantile a diminué, la fécondité reste élevée. Les normes sociales pèsent lourdement et les bilans des politiques de planification familiale sont mitigés.

Le mariage demeure une norme sociale centrale, avec un âge moyen au mariage compris entre 18 et 21 ans. Au Mali, 53 % des femmes sont mariées avant 18 ans. Au Niger et au Burkina Faso, plus de la moitié des jeunes filles sont concernées par les mariages précoces. Cette situation contraste avec celle de l’Afrique australe, où l’âge moyen au mariage est d’environ 31 ans. En Afrique de l’Ouest, les normes encadrant le mariage et la stigmatisation des grossesses hors mariage freinent l’autonomie des filles et leur maintien dans le système éducatif. L’assignation pour les femmes mariées à avoir un nombre d’enfants élevé et de prendre en charge les besoins domestique du ménage reste encore largement prédominante. Un grand nombre de jeunes filles quittent le système éducatif dès le secondaire et ne terminent pas le cycle allant jusqu’au baccaluréat.

Les interventions en planification familiale mises en place par les États visent à étendre la couverture contraceptive et à changer les normes reproductives. Mais la baisse de la fécondité reste lente. Les normes culturelles et sociales ainsi que les contraintes financières et logistiques limitent la demande et l’accès à la contraception. Selon l’institut Guttmacher, 23 % des femmes âgées de 15 à 29 ans en Afrique subsaharienne présentent un besoin non satisfait de contraception. Du côté de l’offre, les systèmes publics de santé, souvent sous-financés et peu développés, accordent une place limitée à la distribution de contraceptifs modernes.

Des différences existent cependant entre milieu urbain et milieu rural. Les femmes urbaines – notamment dans les grandes agglomérations – et disposant d’un niveau d’instruction plus élevé présentent généralement des taux de fécondité plus faibles. Entre 2010 et 2019, les femmes ont eu en moyenne 2,7 enfants à Dakar et 3,4 à Abidjan, contre 5,9 en milieu rural au Sénégal comme en Côte d’Ivoire.

L’éducation des filles apparaît comme un autre levier majeur de réduction de la fécondité. Déjà en 2013, l’Unesco soulignait qu’en Afrique de l’Ouest, les femmes pas ou peu éduquées avaient en moyenne 6,7 enfants. Celles ayant achevé le cycle primaire en avaient environ 5,8 et celles ayant suivi des études secondaires 3,9. Une année supplémentaire dans le cycle secondaire pouvait représenter 2 à 3 enfants de moins par femme. Mais le système éducatif connaît de nombreuses difficultés, que ce soit sur le plan de l’offre ou sur celui de la demande en Afrique de l’Ouest :

Sur le plan de l’offre, les systèmes éducatifs souffrent d’infrastructures insuffisantes, de classes surchargées, de programmes mal alignés avec les réalités économiques locales et d’une pénurie criante d’enseignants qualifiés. Les conflits, les crises sociales et l’instabilité politique perturbent aussi les calendriers scolaires et limitent l’accès à l’éducation dans certaines régions.

Du côté de la demande, l’accès à l’éducation est fortement limité par la pauvreté et les coûts directs et indirects de la scolarisation. De nombreux ménages privilégient des stratégies de survie à court terme, comme le travail des enfants, au détriment de l’investissement éducatif. Ces contraintes, combinées aux normes sociales défavorables, aux conflits et à l’insécurité, expliquent les forts taux d’abandon scolaire, en particulier en milieu rural et chez les filles.

À lire aussi : Au Bénin, ces enfants qui quittent l’école pour apprendre un métier

Défi numéro 2 : favoriser l’insertion professionnelle de la jeunesse

La jeunesse africaine, toujours plus nombreuse, est confrontée aux défis du développement. Les jeunes entrants (15-24 ans) sur le marché du travail entre 2025 et 2040 seront par exemple de 93 millions pour le Nigeria et de 13 millions pour la Côte d’Ivoire. La part de la population en âge de travailler augmente progressivement, ce qui exacerbe le besoin de création d’emplois décents.

Les marchés du travail peinent à absorber cette nouvelle main-d’œuvre : derrière le taux de chômage officiel des jeunes, qui est de 8,7 % (2019), se cache un sous-emploi estimé à 35 %. L’économie reste dominée par l’informalité économique, souvent synonyme de précarité et de salaires insuffisants pour sortir de la pauvreté.

Le secteur formel stagne face à un climat des affaires défavorable et une absence de diversification industrielle.

Trois types d’interventions stratégiques pourraient dynamiser l’insertion économique des jeunes en Afrique de l’Ouest face à l’urgence démographique régionale : la formation technique et l’apprentissage, de façon à renforcer les compétences locales pour anticiper les emplois du futur tout en « collant » aux exigences du marché du travail ; la modernisation agricole, pour transformer le secteur rural en un moteur d’emploi stable grâce à des modèles combinés de l’agro-écologie et de l’agro-industrie, encore très polarisées ; enfin, la révolution numérique et le soutien aux start-up pour favoriser l’innovation technologique chez les nouveaux diplômés.

Défi numéro 3 : gérer l’urbanisation et les migrations

L’expansion démographique s’accompagne d’une urbanisation rapide et de mobilités accrues au sein de la sous-région. Entre 2020 et 2050, la population urbaine devrait passer de 54 à 130 millions d’habitants (+140 %) tandis que le nombre d’agglomérations – une agglomération étant entendue comme une zone où la population est de 10 000 habitants ou plus, et où les bâtiments sont espacés de moins de 200 mètres les uns des autres – augmentera de 900 à 1 700.

Cette expansion urbaine rapide fait du foncier un enjeu central, tant pour le logement que pour les infrastructures (transports, assainissement), les services publics et la gestion des déchets. L’enjeu majeur réside moins dans le nombre d’habitants que dans leur localisation et le caractère souvent informel de leurs activités. La gestion des villes, en pleine expansion, supposera un encadrement plus strict du foncier et une planification de long terme des investissements publics.

Par ailleurs, les mobilités sous-régionales sont importantes : si 19 millions d’Africains vivent hors du continent, plus de 21 millions résidaient en 2024 dans un autre pays africain. En Afrique de l’Ouest, deux pays concentraient à eux seuls 51 % des migrants internationaux en 2020 : la Côte d’Ivoire (34 %) et le Nigeria (17 %). Et si la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) demeure un espace majeur de mobilités économiques et de travail, les dynamiques migratoires sont de plus en plus façonnées par les enjeux sécuritaires et climatiques. Selon la Banque mondiale, plus de 32 millions de personnes pourraient être déplacées à l’intérieur de leurs pays d’ici 2050 en Afrique de l’Ouest, du fait de la pénurie d’eau, du recul de la productivité agricole et de l’élévation du niveau de la mer.

Ces facteurs s’ajoutent aux conflits armés, aux crises sécuritaires et aux violences politiques.

Défi numéro 4 : anticiper le vieillissement encore marginal, mais qui pourrait s’intensifier

Si l’Afrique de l’Ouest reste jeune, elle devra affronter le vieillissement de sa population. D’ici à 2050, les plus de 60 ans devraient représenter environ 8 % de la population.

Le principal défi reste l’extension de la couverture sociale. Aujourd’hui, elle est la plus faible au monde, 20 % de la population étant couverte. Cette situation s’explique par le poids de l’économie informelle, surtout en milieu rural, qui limite les systèmes contributifs.

L’évolution des systèmes de protection sociale, santé et retraite dépend du recouvrement fiscal et du développement du salariat formel, encore absent en Afrique, et freinant la soutenabilité future des politiques publiques.

La vitalité démographique exceptionnelle de l’Afrique de l’Ouest pourrait devenir une force motrice du développement. Mais la difficile émergence de politiques publiques (santé, éducation, genre, climat) fragilise son potentiel et alimente les tensions. Sans la mise en œuvre ou le renforcement de ces politiques publiques, l’Afrique de l’Ouest pourra-t-elle parvenir à tirer pleinement parti de sa croissance démographique ?

Serge Rabier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

11.02.2026 à 16:21

Thaïlande : l’horizon démocratique s’éloigne

Alexandra Colombier, Spécialiste des médias en Thaïlande, Université Le Havre Normandie

Texte intégral (2868 mots)

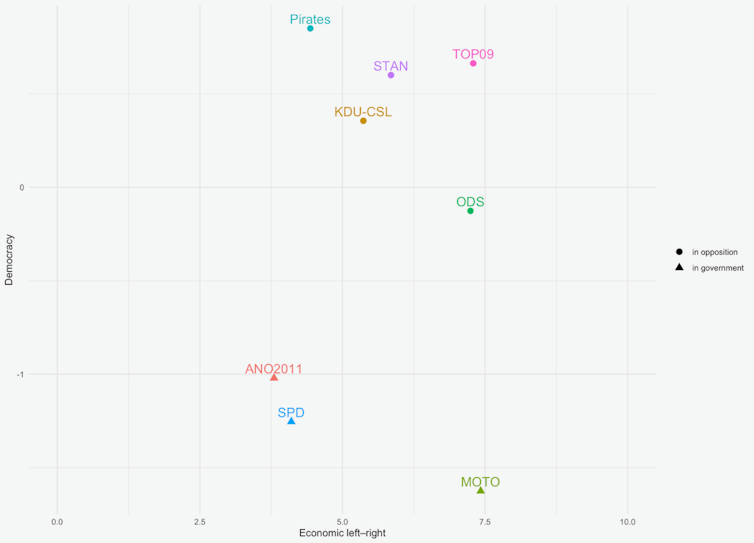

**Les élections législatives et le référendum constitutionnel organisés le 8 février 2026 en Thaïlande ont conduit à une recomposition du paysage parlementaire. Le parti Bhumjaithai, avec Anutin Charnvirakul, le premier ministre sortant candidat à sa propre succession, s’impose comme la première force politique, devant le Parti du peuple, héritier du parti progressiste Move Forward, et Pheu Thai, formation issue du clan de l’ancien premier ministre Thaksin Shinawatra. Si le référendum, qui s’est tenu le même jour, a validé le principe d’une réforme constitutionnelle, sa mise en œuvre s’inscrit dans un cadre institutionnel fortement contraint par les rapports de force parlementaires et sénatoriaux.

¨¨

Le 8 février 2026, les électeurs thaïlandais ont été appelés aux urnes pour renouveler les 500 sièges de la Chambre des représentants et se prononcer simultanément sur un référendum constitutionnel. Le Parti de la fierté thaïe (Bhumjaithai) est arrivé en tête avec 193 sièges, devant le Parti du peuple (Phak Prachachon, 118 sièges) et Pour les Thaïs (Pheu Thai, 74 sièges).

Ces élections, qui se sont déroulées dans un contexte économique fragile et marqué par de fortes incertitudes régionales, notamment le conflit frontalier avec le Cambodge, confirment une recomposition du paysage politique thaïlandais et marquent un tournant symbolique. Anutin Charnvirakul, qui occupait le poste de premier ministre depuis seulement cinq mois au moment du scrutin, a su transformer une position gouvernementale fragile en victoire électorale décisive pour son parti.

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, la stabilité et l’ordre se sont imposés comme valeurs centrales du débat électoral, dans un contexte où le nationalisme et la promesse de continuité institutionnelle ont primé sur les revendications réformistes.

Bhumjaithai, d’un parti à ancrage territorial à un pivot conservateur du système

La victoire de Bhumjaithai, qui n’avait obtenu que 71 sièges aux précédentes législatives, tenues en 2023, confirme la trajectoire d’un parti longtemps perçu comme périphérique. Fondé en 2008 par Newin Chidchob après sa rupture avec Thaksin Shinawatra, le parti s’est construit comme une organisation de pouvoir local fondée sur le patronage et les dynasties politiques, solidement ancrée à Buriram, dans l’Isan (Nord-Est du pays). Depuis ses bastions initiaux, Bhumjaithai a progressivement étendu son influence à l’ensemble de la région.

Le contrôle de ministères clés, notamment la santé publique, les transports puis l’intérieur, lui a permis de tisser des réseaux durables avec les administrations locales et les exécutifs provinciaux. Cette stratégie a été renforcée par une participation active aux élections des Provincial Administrative Organizations (PAO), organes décentralisés élus au niveau provincial qui gèrent le développement local, les infrastructures et les services publics, et constituent des relais essentiels du pouvoir dans les provinces. Elle explique la capacité du parti à transformer un soutien électoral diffus en victoires décisives.

Cette dynamique a culminé en septembre 2025 avec l’accession de Bhumjaithai au cœur du pouvoir parlementaire après la destitution par la Cour constitutionnelle de la première ministre Paetongtarn Shinawatra, et son remplacement par Anutin Charnvirakul.

Bhumjaithai s’est imposé comme l’acteur central de la recomposition conservatrice. L’effondrement progressif des partis pro-militaires issus du coup d’État de 2014 – qui avait renversé le gouvernement de Yingluck Shinawatra et instauré une junte dirigée par Prayut Chan-o-cha –, notamment le Palang Pracharath et le Ruam Thai Sang Chart, affaiblis par leurs divisions internes et leur perte de soutien populaire, a laissé un vide que le parti a su occuper. La domination de ses réseaux lors de l’élection sénatoriale de 2024 a débouché sur un Sénat largement aligné sur ses intérêts. Dans un système où la Chambre haute conserve un pouvoir décisif, toute stabilité gouvernementale passe désormais par Bhumjaithai.

Cette montée en puissance s’est accompagnée d’un travail ciblé en direction des classes moyennes et supérieures. Bhumjaithai a opéré ce repositionnement en s’entourant de figures technocratiques issues des élites administratives et économiques – Ekniti Nitithanprapas aux finances, Suphajee Suthumpun au commerce et Sihasak Phuangketkeow aux affaires étrangères –, ce qui a permis au parti de projeter une image de compétence économique et de crédibilité internationale. Cette configuration, explicitement assumée durant la campagne, a contribué à rendre Bhumjaithai politiquement acceptable pour un électorat jusque-là réticent.

La campagne électorale a combiné deux registres complémentaires. Sur le plan économique, le parti a promis le redressement de la croissance, la restauration de la confiance des investisseurs et une gestion budgétaire rigoureuse. Sur le plan sécuritaire, les tensions frontalières avec le Cambodge ont été instrumentalisées pour hiérarchiser les priorités autour de l’ordre et de la souveraineté nationale. Anutin a donné carte blanche à l’armée lors des affrontements de juillet et décembre 2025, présentant le conflit comme une « guerre contre l’armée des arnaques », visant les casinos cambodgiens utilisés pour la cybercriminalité.

Parallèlement, le parti a mobilisé le registre de la peur : instabilité politique chronique, risque d’ingérence étrangère (illustré par le scandale de l’appel entre Paetongtarn Shinawatra et Hun Sen), et menace supposée de bouleversement radical incarnée par le Parti du peuple. Le vote en faveur de Bhumjaithai s’est ainsi structuré autour d’une promesse de stabilité, de compétence technocratique et de fermeté face aux menaces extérieures.

Le Parti du peuple : le choix du pragmatisme

Le Parti du peuple arrive en deuxième position avec 118 sièges, ce qui constitue un recul par rapport aux 151 sièges gagnés en 2023 par Move Forward, auquel il a succédé après que celui-ci a été dissous par la Cour constitutionnelle en 2024. Ce résultat reflète une transformation de cette formation : née des mobilisations de rue et ancrée dans les mouvements sociaux, elle s’est progressivement tournée vers une approche plus pragmatique, au risque de perdre une partie de sa base militante.

En 2023, Move Forward promettait une transformation structurelle : réforme de l’article 112 du code pénal (qui punit de trois à quinze ans de prison toute critique, insulte ou menace envers le roi, la reine, l’héritier du trône ou le régent), démantèlement des monopoles, abolition de la conscription militaire. Trois ans plus tard, le Parti du peuple a opéré un virage stratégique. En septembre 2025, sa décision de soutenir Anutin Charnvirakul a déçu nombre de ses partisans.

Thanathorn Juangroongruangkit, cofondateur de Future Forward (dissous en 2020, dont Move Forward était l’héritier direct) devenu conseiller du parti, avait justifié ce choix par la nécessité de se montrer pragmatique. En échange, sa formation avait négocié un calendrier pour un référendum constitutionnel et une dissolution du Parlement dans les quatre mois.

Les dissolutions répétées ont affaibli les structures participatives. Le Parti du peuple s’est appuyé sur les réseaux sociaux et sur un leadership centralisé. Sur les listes de 2026, technocrates et entrepreneurs ont remplacé les militants. Le parti avait présenté trois candidats au poste de premier ministre : Natthaphong Ruengpanyawut, leader du parti, Sirikanya Tansakun, économiste et dirigeante adjointe du parti, et Veerayooth Kanchoochat, économiste. Aucun n’a réussi à recréer l’engouement de la campagne de 2023. Même le retour lors de la dernière semaine de Pita Limjaroenrat, ancien leader de Move Forward lors des élections de 2023, n’a pas suffisamment galvanisé l’électorat.

C’est Ruckchanok Srinok, 31 ans, qui a incarné l’énergie de la campagne. Candidate sur la liste proportionnelle nationale (100 sièges répartis entre les partis en fonction de leur score national, contrairement aux 400 sièges de circonscription attribués au candidat arrivé en tête localement), elle a exposé la corruption systémique, notamment les détournements de fonds au sein du Bureau en charge de la sécurité sociale, qui ont affecté 24,5 millions de personnes. Son comportement tranche avec les conventions politiques thaïlandaises : elle se déplace simplement à vélo, ne porte pas de vêtements de créateurs, ne provient pas d’une famille célèbre et n’a pas hérité d’une quelque fortune. Mais sa condamnation à six ans de prison pour lèse-majesté (elle est en liberté sous caution) incarne le dilemme du parti : comment réformer un système qui criminalise la réforme ?

Le résultat du 8 février 2026 est donc en deçà des espérances. Le Parti du peuple fait face à une question cruciale : né de la défiance contre l’establishment conservateur, peut-il s’appuyer sur le pragmatisme sans perdre son identité ?

Pheu Thai, l’échec d’une reconquête territoriale

Pheu Thai, parti populiste à l’identité idéologique aujourd’hui brouillée par ses alliances avec les conservateurs, arrive en troisième position avec 74 sièges, un recul très marqué par rapport aux 141 obtenus en 2023. Pour un parti qui se présentait encore récemment comme une force dominante, ce résultat constitue une défaite électorale nette. Il met en lumière l’échec de la stratégie de reconquête de ses bastions historiques dans le Nord du pays.

Le parti a mobilisé ses ressources habituelles, en s’appuyant sur des candidats sortants, des héritiers de dynasties politiques locales et des figures issues de ses réseaux traditionnels. Pheu Thai avait présenté trois candidats au poste de premier ministre : Yodchanan Wongsawat, neveu de Thaksin Shinawatra (premier ministre de 2001 à 2006, renversé par coup d’État, exilé pendant quinze ans, rentré en 2023 et actuellement incarcéré pour corruption), Julapun Amornvivat, le chef du parti, et Suriya Juangroongruangkit, ancien ministre des transports. Le parti a également cherché à élargir son audience par des politiques populistes, dont un projet de loterie quotidienne de 9 millions de bahts (près de 250 000 euros) adossée à un dispositif fiscal numérique. Cette mesure a suscité de nombreuses critiques et n’a pas produit les effets escomptés.

De plus, la campagne s’est déroulée dans un contexte politique fortement dégradé pour Pheu Thai. La divulgation d’une conversation téléphonique où Paetongtarn Shinawatra adoptait un ton informel et conciliant à l’égard de Hun Sen, ancien premier ministre cambodgien, aujourd’hui sénateur et père de l’actuel premier ministre Hun Manet, avait provoqué la chute du gouvernement en août 2025 et sérieusement ébranlé la crédibilité du parti. Tout au long de la campagne, cet épisode a été abondamment exploité par les adversaires de Pheu Thai. Cette fragilisation s’est trouvée accentuée par l’incarcération de Thaksin Shinawatra depuis le 9 septembre 2025, ce qui a privé le parti de sa figure tutélaire.

Le Parti démocrate survit et Kla Tham entre au Parlement

Au-delà des trois partis arrivés en tête, le scrutin de février 2026 a révélé deux évolutions importantes : le Parti démocrate a enregistré des résultats contrastés mais notables et Kla Tham a réalisé une percée lors de sa première participation électorale nationale d’ampleur.

Après plusieurs cycles de recul électoral, le Parti démocrate a opéré un repositionnement sous la direction d’Abhisit Vejjajiva. L’ancien premier ministre (2008-2011) avait quitté la direction du parti en 2019, à la suite d’une lourde défaite électorale et de divisions internes persistantes. Pour ces élections, il s’est entouré de figures technocratiques telles que Korn Chatikavanij, ancien ministre des finances, et Karndee Leopairote, spécialiste des politiques économiques. Leur stratégie s’est fondée sur la rigueur institutionnelle, la discipline budgétaire et la lutte contre la corruption.

En apparence, le résultat du Parti démocrate peut sembler décevant. Le parti a perdu des sièges par rapport à 2023. Avec seulement huit députés sortants au moment de la dissolution, il faisait face à un défi majeur pour remporter des sièges en circonscription. Mais ce résultat global masque une dynamique importante. Sur les listes proportionnelles, le parti a obtenu environ 3,6 millions de voix, un score très proche de sa performance de 2019. En quelques mois seulement après son retour à la tête du parti, Abhisit Vejjajiva est parvenu à reconquérir une part importante de l’électorat démocrate. Pour un parti en difficulté depuis plusieurs années, ce résultat constitue une forme de stabilisation.

Kla Tham a effectué une entrée marquante au Parlement avec 58 sièges de circonscription. Le parti n’a obtenu que deux sièges proportionnels. Thammanat Prompao dirige cette formation. Cette figure controversée possède un passé judiciaire chargé. Il a joué un rôle central dans les négociations de coalition sous Prayut Chan-o-cha. Le parti s’est structuré comme un véhicule électoral. Plus de la moitié de ses candidats avaient concouru sous d’autres étiquettes lors de scrutins précédents.

Sa campagne s’est appuyée sur l’implantation territoriale de ses candidats et sur une stratégie de continuité, faisant de la politique locale la racine d’une politique plus large. Les propositions programmatiques ont joué un rôle secondaire, l’accent étant mis sur le travail de terrain et l’ancrage dans les réseaux locaux. L’entrée de Kla Tham au Parlement s’opère dans un contexte de soupçons persistants liés aux financements politiques et aux liens de certains cadres avec des intérêts économiques controversés. Le soir du scrutin, Thammanat a souligné la position charnière de sa formation dans les négociations à venir.

Le référendum constitutionnel et ses contraintes politiques

Organisé simultanément aux élections législatives, le référendum constitutionnel portait sur l’ouverture d’un processus de réécriture de la Constitution de 2017. 58,3 % des votants se sont prononcés en faveur de ce processus, contre 30,8 % d’opposition et 8,3 % de votes blancs. Ce vote exprime une attente de réforme constitutionnelle, sans pour autant constituer un mandat précis sur la nature ou l’ampleur des changements à venir.

Le cadre institutionnel demeure particulièrement contraignant. La procédure implique plusieurs étapes successives, combinant un vote parlementaire à majorité qualifiée, la désignation d’un comité de rédaction, puis l’organisation de nouveaux référendums. Dans ce processus, le Sénat conserve un rôle central.

Le rapport de forces issu des élections législatives pèse directement sur l’interprétation politique du référendum. La victoire de Bhumjaithai et sa position dominante au Parlement et au Sénat orientent le processus vers une gestion étroitement encadrée de la réforme constitutionnelle. Les positions défendues par Bhumjaithai et par Kla Tham, favorables au maintien des principaux mécanismes institutionnels, suggèrent que les dispositifs centraux du système apparaissent peu susceptibles d’être substantiellement remis en cause.

Alors que la bataille des coalitions s’ouvre, le référendum de 2026 engage une séquence institutionnelle sans en déterminer l’issue. Il met en évidence un décalage entre une demande de réforme et les équilibres conservateurs qui dominent le système politique.

Alexandra Colombier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

11.02.2026 à 16:19

Catatumbo’s ‘Care-Land’: how local initiatives sustain humanitarian relief amid escalating violence in Colombia’s borderland with Venezuela

Silke Oldenburg, Senior Researcher in Anthropology, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

Anna Leander, Professor, Graduate Institute – Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)

Nora Doukkali, Doctoral Researcher in International Relations and Political Sciences

Texte intégral (1461 mots)

Drones hover low over coca fields in Catatumbo, a remote region in northeastern Colombia along the border with Venezuela, tracing invisible lines of control across the land. They are joined by rumours circulating on social media, naming alleged collaborators, announcing new allegiances, warning of imminent violence. Together, drones and rumours kill arbitrarily: they determine who can move, who must flee, and who disappears. This is the texture of war in Catatumbo today.

The fragile border region has experienced a sharp escalation of armed conflict since early 2025, as multiple illegal armed groups, including the ELN, dissident factions of the FARC, and elements linked to the Clan del Golfo, vie for control of territory long marked by weak state presence and lucrative illicit economies. Civilians have been displaced, confined, and threatened with violence, including forced recruitment and targeted attacks. Local communities report that armed actors’ actions have disrupted food production, limited mobility, and hindered access to basic services, while official humanitarian relief remains scarce. These conditions have left communities to rely on their own initiatives and networks for survival Norwegian Refugee Council (NRC).

Last year’s humanitarian emergency briefly pushed Catatumbo into the national spotlight. Slogans such as ‘Al Catatumbo Nada lo Tumba’ (nothing can strike down Catatumbo) were painted on walls across Colombia in a loud and clear show of solidarity. The government declared a ‘conmocion interior’ state of emergency allowing for exceptional humanitarian measures. By April 2025 it had ended, but the violence had not. On January 3 2026, the collapse of the Maduro regime in neighbouring Venezuela acted as a further trigger for unrest.

According to estimates by OCHA and the Norwegian Refugee Council, more than 100,000 people have been displaced from Catatumbo since January 2025. As armed actors continue to fight for territorial control, and exceptional humanitarian relief is shrinking, the responsibility for survival falls back onto those who live on and from the land itself.

Catatumbo’s ‘care-land’ history

Humanitarian relief is not delivered to Catatumbo; it is improvised from within the land. Here we trace the terrain of survival that shows how humanitarian care operates when merged into a land, fractured by violence and sustained through its connections.

In Catatumbo, care and land are inseparable. Access to food, health, protection, and dignity depends on the ability to inhabit, move through, and claim territory under conditions of violence. For the local Peasant Farmer Association Ascamcat, the guiding principle remains: “Life, dignity, land tenure, and permanence in the territory”.

Returning to care-land

Catatumbo sits at the crossroads of multiple crises. It is one of the world’s most productive coca-growing regions, a strategic corridor along the Venezuelan border, and a territory where state presence has long been fragile. It experienced egregious violence during the ongoing Colombian armed conflict, including mass executions and furnaces built to dispose of bodies. Left largely to its own devices, local institutions have long relied on a patchwork of humanitarian programmes, community organisations, and civil society platforms to fill persistent gaps.

As a result, responsibility for care and humanitarian relief has been returned to the land itself. Homegrown initiatives such as the Zona de Reserva Campesina- legally recognised rural reserve zones created under Colombian law to support small‑scale farming and campesino territoriality; and the Pacto Catatumbo have played a central role: stabilising rural livelihoods, formalising land rights, and anchoring development plans in community priorities. Human rights defenders and regional civil society organisations including Ascamcat, describe these arrangements as uneven and incomplete, yet indispensable; systems that made life bearable without ever delivering security or peace. In crises, these initiatives are the only option that enables humanitarian care to work at all. The fragile ‘care-land’ they sustain is now under acute strain. As fighting intensifies, it is at breaking point.

Fracturing care-land

In Catatumbo, armed clashes between the National Liberation Army (ELN) and dissident factions of the former FARC have escalated. Criminal groups, from the region-wide Tren de Aragua to local youth gangs, further fuel the violence. Drones and social media intensify these dynamics. In Catatumbo, bomb’s fall from the sky and mines are placed in the ground. The fractures ripple through care systems.

Access to medical and humanitarian supplies is increasingly blocked. Ambulances cannot reach remote areas, roads are mined, and infrastructure like schools, clinics, administrative offices is neglected or destroyed. Local contacts or staff from regional humanitarian networks report that billions of Colombian pesos are spent on arms while essential services languish. These blockages are embedded in the region’s topography, shaping who can survive.

Care networks are breaking down. Local, legally-recognised community organisations such as the Juntas de Acción Comunal (JAC) are disintegrating. Social leaders are fleeing or disappearing, and with them the work they sustained. Families abandon their homes with little more than the hope that aid awaits in shelters and registration centres in towns near the border with Venezuela such as El Tarra, Tibú, Ocaña, or the departmental capital, Cúcuta. Some remain to protect land, crops, or elderly relatives. The fractures run deep.

Connecting care-land

Yet continuity of care is patched together across Catatumbo. Families, neighbours, and local organisations improvise systems of mutual support that extend beyond village boundaries and displacement routes. Community leaders coordinate relief, share information, and maintain connections between rural areas and shelters in nearby cities. Care here is fragile and constantly renegotiated, yet it persists.

The Mesa Humanitaria, established in 2018, illustrates how such care is coordinated under these conditions. As a recognised governance platform in Colombia, it brings together Indigenous resguardos, women’s organisations, municipal authorities, and international observers to negotiate access to humanitarian aid, document violations, and coordinate relief in areas otherwise cut off. Through the Mesa, strategies emerge to distribute food and medicine, verify incidents of displacement or violence, and advocate for basic rights.

While formal, the Mesa depends on informal practices and social ties: neighbours checking on one another; connections between those who have fled and those who stayed; the sharing of scarce resources; exchanges of information about risks and safe passage; pooling medical supplies; or collectively monitoring landmines. These connections hold care-land together across fractures, weaving humanitarian action into the terrain itself. Any engagement in Catatumbo must work with these connections rather than around them.

Care-land at stake

Today, this care-land is under direct threat. Armed groups, shifting geopolitics along the Colombian border with Venezuela, where conflict dynamics between armed groups extend across the frontier, the shadow of US interventions, and a diminishing humanitarian presence erode the fragile conditions under which care can be sustained. What remains is not continuity secured by institutions, but care unevenly patched together across fractured territory. Humanitarian relief in Catatumbo is neither stable nor assured. It is living on the brink of violence and abandonment. Hanging on, as one human rights activist puts it, by little more than half a hope.

Silke Oldenburg a reçu des financements du Fonds National Suisse (FNS) de la recherche scientifique et fait partie du projet de recherche « The Future(s) of Humanitarian Design ».

Anna Leander a reçu des financements du Fond National Suisse pour le project 'The Future of Humanitarian Design' (CRSII5_213546)

Nora Doukkali a reçu des financements du Fonds National Suisse (FNS) de la recherche scientifique et fait partie du projet de recherche « The Future(s) of Humanitarian Design ».

10.02.2026 à 16:50

« Si j’avais su » : la phrase qui absout les élites dans l’affaire Epstein ?

Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po

Texte intégral (2229 mots)

La plupart des personnalités citées dans les archives Epstein qui viennent d’être révélées affirment que si elles avaient été au courant de ses crimes, elles n’auraient en aucun cas entretenu la moindre forme de contact avec le milliardaire, qui avait été condamné en 2008 pour trafic de prostituées mineures. Ce procédé rhétorique est toutefois loin de suffire à répondre à toutes les interrogations que suscite la pérennité de leurs relations avec un homme dont le passé judiciaire était, en réalité, de notoriété publique. Au contraire, ce type de défense est de nature à alimenter, auprès des simples citoyens, l’idée que les élites estiment appartenir à une caste à part.

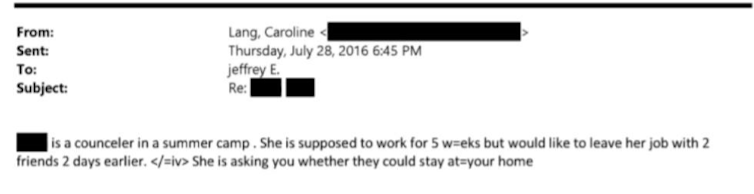

Depuis la divulgation progressive de près de trois millions de documents judiciaires, de dépositions sous serment et de pièces issues de procédures civiles et pénales liées à Jeffrey Epstein, une réponse revient avec une régularité presque mécanique chez les personnalités citées ou associées à son réseau : « Je ne savais pas. Si j’avais su, je ne l’aurais jamais fréquenté. »

Cette formule, reprise par des responsables politiques, des membres de familles royales, des figures centrales du monde économique, s’est imposée comme la ligne de défense dominante du scandale. Caroline Lang tout comme la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, qui affirme que ses échanges avec le financier relevaient d’« une erreur de jugement », ont récemment mobilisé cet argument, affirmant avoir ignoré la réalité des crimes d’Epstein au moment de leurs interactions avec lui.

À première vue, ces déclarations semblent relever d’une posture morale minimale. Elles permettent de condamner les faits sans ambiguïté et d’ériger une frontière claire entre le criminel et ceux qui l’ont côtoyé. Pourtant, replacée dans son contexte historique, judiciaire et médiatique, cette ignorance revendiquée pose un problème de crédibilité majeur. Elle interroge moins la sincérité individuelle que le fonctionnement collectif des élites face à une information abondante, accessible et durablement documentée.

Une condamnation judiciaire qui était tout sauf un secret bien gardé

Jeffrey Epstein n’a jamais été un prédateur invisible. Dès la fin des années 1990, des signalements circulent dans les cercles policiers de Floride. En 2005, la plainte déposée par la famille d’une mineure de 14 ans déclenche une enquête officielle de la police de Palm Beach. En 2006, Epstein est arrêté. En 2008, il conclut un accord judiciaire exceptionnel avec le bureau du procureur fédéral du district sud de la Floride. Ce « non-prosecution agreement » lui permet d’éviter des poursuites fédérales pour trafic sexuel de mineures, crimes passibles de peines très lourdes, en échange d’un plaidoyer de culpabilité limité à des infractions de niveau étatique.

Les faits sont publics, précis et chiffrés. Epstein est condamné à dix-huit mois de prison, n’en purge que treize dans un régime de semi-liberté extrêmement favorable, comprenant jusqu’à douze heures de sortie quotidienne, six jours sur sept. Il est officiellement enregistré comme délinquant sexuel. En 2020, l’enquête du Miami Herald, intitulée « Perversion of Justice », met en lumière l’ampleur des protections institutionnelles dont il a bénéficié et identifie au moins trente-six victimes mineures citées dans le cadre de l’accord de 2008.

Malgré cette condamnation, Epstein continue à évoluer dans les cercles de pouvoir pendant plus d’une décennie. Entre 2008 et 2018, il fréquente des universités prestigieuses, finance des programmes de recherche, entretient des relations avec d’anciens chefs d’État, des membres de familles royales, des investisseurs influents et des intellectuels médiatisés. Ses donations à des institutions académiques se chiffrent en centaines de milliers de dollars, parfois après sa condamnation. Ce maintien au sommet après une reconnaissance officielle de culpabilité constitue le cœur du scandale.

La formule « Si j’avais su » fonctionne alors comme un mécanisme central de dissociation sociale. Elle permet de séparer artificiellement la relation entretenue avec Epstein de la connaissance de sa trajectoire judiciaire. Elle repose sur l’idée implicite que la sociabilité des élites évoluerait dans un espace parallèle, partiellement soustrait aux normes pénales ordinaires. Cette dissociation n’est pas un accident individuel. Elle est structurelle et collectivement tolérée.

Redevabilité : la mécanique silencieuse du système Epstein

L’un des ressorts essentiels du système Epstein réside dans la production systématique de redevabilité. Epstein ne se contente pas d’acheter des relations par l’argent. Il crée des situations d’endettement symbolique. Il offre, finance, héberge, soutient, facilite. Chaque geste est présenté comme désintéressé, mais aucun n’est neutre. La redevabilité n’est jamais contractualisée, ce qui la rend d’autant plus efficace.

Epstein cible des individus disposant d’un capital symbolique élevé. En retour, il leur offre des ressources rares : accès à des résidences d’exception à Manhattan, Palm Beach ou dans les îles Vierges, usage de jets privés, financement de projets académiques, soutien à des trajectoires professionnelles ou familiales. Il héberge des proches, facilite des parcours éducatifs ou offre une visibilité institutionnelle.

Le cas de Caroline Lang illustre cette logique de manière particulièrement éclairante. Le fait qu’Epstein ait hébergé l’une de ses filles en son absence, et aussi elle-même en compagnie de ses deux filles, dans des propriétés lui appartenant ne relève pas d’un simple service ponctuel. Il s’agit d’un acte à forte valeur symbolique, qui engage une dette morale durable. Cette redevabilité n’implique pas une complicité active, mais elle rend la rupture socialement coûteuse. Elle crée un inconfort moral à l’idée de dénoncer, d’interroger ou de s’éloigner publiquement.

La redevabilité fonctionne ici comme un mécanisme de neutralisation. Celui qui a reçu hésite à questionner. Celui qui a bénéficié hésite à rompre. Celui qui est redevable hésite à savoir. La proximité devient un frein cognitif. Dans ce cadre, l’ignorance n’est pas une absence d’information, mais une posture rendue possible par la dette symbolique.