ACCÈS LIBRE Une Politique International Environnement Technologies Culture

22.10.2025 à 11:50

La contribution de Henri de Saint-Simon à l’indépendance des États-Unis et à la libération de la France de ses « blocages »

Patrick Gilormini, Economie & Management, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)

Texte intégral (2384 mots)

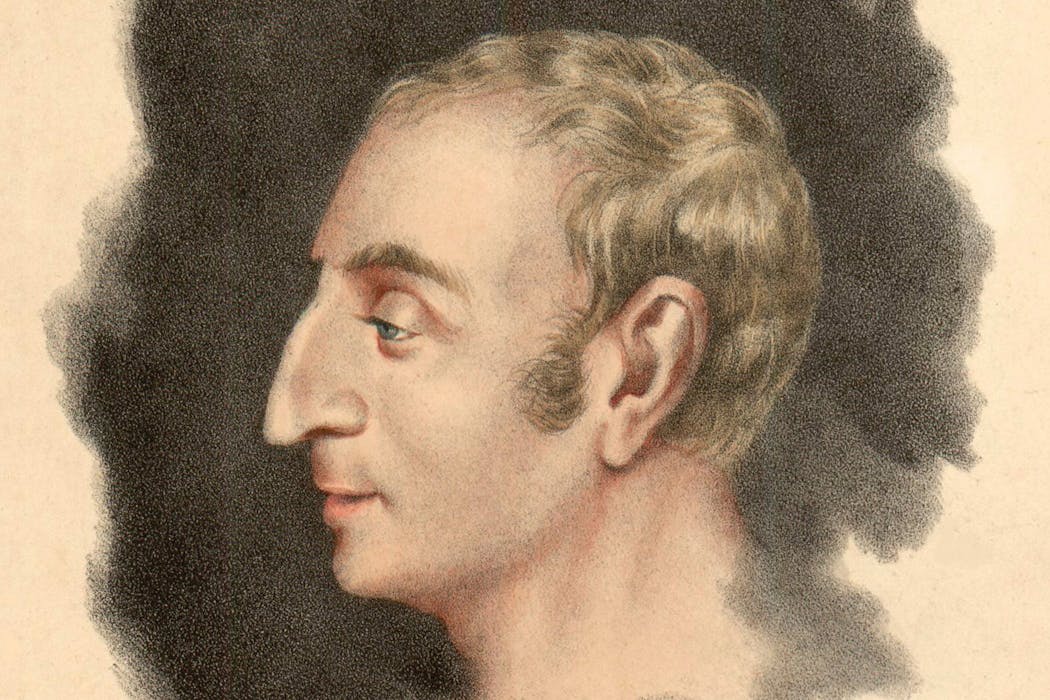

Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon (1760-1825), pionnier du libéralisme et de la pensée industrielle, a marqué l’histoire des idées en France en posant les bases de la doctrine positiviste et en fondant l’école du saint-simonisme. Il prit les armes lors de la guerre d’indépendance des États-Unis (1775-1783) au sein de l’alliance franco-américaine et contribua à la victoire contre les Britanniques lors de la bataille de Yorktown. Ce texte revient sur ses expéditions en Amérique et leur influence sur la conception de son projet politique à son retour en France en 1783.

En 2026, les États-Unis commémoreront le 250e anniversaire de leur Déclaration d’indépendance. Un recueil des récits témoignant des jalons de cette histoire est déjà en cours.

La société de Cincinnati de France, fondée en 1784, perpétue à ce jour le souvenir des circonstances qui ont abouti à l’indépendance des États-Unis et de la fraternité d’armes qui unit officiers américains et français au cours des combats qu’ils menèrent ensemble. Gageons qu’elle pourra participer à cette commémoration alors que cette année 2025 marque le 200e anniversaire de la mort de Henri Saint-Simon.

En effet, le socialiste utopiste Henri Saint-Simon prit part sur mer, sous le commandement de l’amiral de Grasse, au succès décisif du corps de 1 000 hommes envoyé par le comte de Rochambeau (1725-1807) à Washington pour appuyer La Fayette et les troupes américaines envoyées en Virginie. Arrivés dans la baie de Chesapeake le 31 août 1781, les Français établissaient le blocus des rivières York et James, débarquaient puis appareillaient pour engager la bataille le 5 septembre et chasser les Anglais.

En pleine guerre des tarifs douaniers avec les États-Unis de Donald Trump, alors que des doutes persistent sur la solidité de l’alliance transatlantique, et en pleine crise budgétaire dans une France qui doute des vertus de la démocratie, il nous semble éclairant de rappeler dans quelle perspective le jeune Henri Saint-Simon apporta sa contribution à l’indépendance américaine et à l’économie politique française.

Saint-Simon s’écriant « Rochambeau me voilà ! »

Né en 1760, Henri Saint-Simon était un jeune homme au moment où éclata la révolution américaine en 1775 qui fut un conflit armé qui dura huit longues années.

Elle constitua également une guerre civile entre sujets britanniques et américains, ainsi qu’une rébellion contre les autorités coloniales, et une insurrection contre le roi d’Angleterre (George III) et le régime monarchique. Elle fut la première guerre de « libération nationale » de l’histoire moderne. Pour Saint-Simon, le monde marche vers un idéal d’égalité et de liberté, emporté par le plus généreux des rêves : le règne de la raison gouvernant un monde selon la justice.

S’il a le goût d’observer et la passion de savoir, Henri Saint-Simon aime plus encore agir. Saint-Simon avait commencé sa vie professionnelle comme officier dans l’armée. En 1777, son père lui a obtenu une sous-lieutenance au régiment de Touraine ; il devint deux ans plus tard capitaine dans le corps de cavalerie de ce régiment. Trois ans après la proclamation de l’indépendance des treize colonies insurgées (Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Caroline du Sud, Caroline du Nord et Géorgie), il part pour l’Amérique en 1779 pour servir sous les ordres de M. de Bouillé, gouverneur des îles du Vent, et sous ceux de Washington : « Je suis parti de France pour l’Amérique, à dix-huit ans ; j’ai combattu pendant cinq ans pour la liberté des Américains, et je suis revenu dans ma patrie dès l’instant que leur indépendance a été reconnue par l’Angleterre », écrira-t-il.

La bataille de Yorktown, qui se déroule du 28 septembre au 19 octobre 1781, marque un tournant et signe la défaite de la Grande-Bretagne. Elle opposa les insurgés américains et leurs alliés français commandés par le comte de Rochambeau aux Britanniques commandés par Lord Cornwallis. Saint-Simon écrira un état détaillé décrivant « les troupes anglaises faites prisonnières à York en Virginie, le 19 octobre 1781 » dont le total s’élevait selon lui à 4550 prisonniers.

Après cette bataille, le régiment de Saint-Simon retournera à Fort Royal en Martinique (aujourd’hui Fort-de-France) avant de poursuivre sa navigation à Saint-Christophe puis à Basse-Terre en Guadeloupe et aux Saintes. Saint-Simon rentre en France en 1783 après le traité de Versailles du 3 septembre qui consacra l’indépendance des États-Unis. Quatre années leur seront encore nécessaires pour élaborer une Constitution et créer une véritable fédération. La France prend ainsi sa revanche sur l’Angleterre qui vingt ans plus tôt lui avait enlevé le Canada.

Avant de regagner la France, Henri Saint-Simon s’est rendu au Mexique pour présenter au vice-roi, administrateur colonial de la Nouvelle-Espagne, un projet de canal entre l’Atlantique et le Pacifique qui fut « froidement accueilli ». Ce projet préfigura l’implication de ses disciples dans la création de réseaux facilitant les flux de marchandises, de personnes, de capitaux et de connaissances tels que le canal de Suez. Saint-Simon quittera officiellement l’armée en mars 1790.

Les enseignements que Saint-Simon retint de son aventure américaine

Saint-Simon reviendra en France avec un dégoût pour le métier des armes qui le gagna pleinement quand il vit approcher la paix. Sa vocation est faite : il s’agit d’étudier la marche de l’esprit humain, pour travailler ensuite au perfectionnement de la civilisation. C’est ainsi que son projet scientifique contribuera à la création de la sociologie positiviste d’Auguste Comte, qui fut son secrétaire.

« En combattant pour l’indépendance de l’Amérique (il y a plus de quarante ans), j’ai conçu le projet de faire sentir aux Européens qu’ils mettaient la charrue avant les bœufs en faisant gouverner les producteurs par les consommateurs. Depuis ma vie entière est consacrée à ce projet… », se remémorera-t-il dans les années 1820.

Il s’inscrit ainsi au côté de son contemporain et maître Jean Baptiste Say dans une politique de l’offre qui pose le principe selon lequel « l’offre crée sa propre demande ». On retrouvera ces orientations dans les années 1980 avec le thatchérisme et les reaganomics, et aujourd’hui en France dans la politique économique des gouvernements successifs du président Emmanuel Macron : réductions fiscales considérables accordées aux grandes entreprises, lancement d’un programme de réindustrialisation notamment dans l’armement financé par l’endettement, déréglementation de l’activité économique…

Pour Henri Saint-Simon, la Révolution américaine signifia le commencement d’une nouvelle ère politique qui causera de grands changements dans l’ordre social en Europe. Il remarque avant tout que l’Amérique est un pays de tolérance puisqu’aucune religion n’y était dominante ni protégée d’une manière particulière ; qu’il n’y existe aucun corps privilégié, point de noblesse, nul reste de féodalité et que la nation n’est pas divisée en castes ; qu’aucune famille n’est en possession depuis plusieurs générations des principaux emplois publics et qu’aucun citoyen ne peut avoir de droit exclusif à gouverner l’État ; que le caractère dominant de la nation américaine est pacifique, industrieux et économe.

Cela permet à la jeune nation américaine d’établir un régime plus libéral et plus démocratique que celui des peuples européens encore marqués par l’esprit militaire. Pour Saint-Simon, le peuple français de 1789 était loin d’être capable de fonder un pareil ordre social :

« Le plus grand homme d’État, en Europe, celui du moins qui passe pour le plus habile, qu’on estime, qu’on avance, qu’on élève le plus c’est toujours celui qui trouve un moyen d’augmenter les revenus de l’impôt sans trop faire crier les imposés. Je sentis qu’en Amérique, le plus grand homme d’État serait celui qui trouverait le moyen de diminuer le plus possible les charges du peuple sans faire souffrir le service public. Le peuple ou les gouvernés de l’Ancien Monde se sont soumis à l’opinion qu’il fallait, pour le bien général, que les fonctionnaires fussent chèrement payés, de gros salaires étant supposés nécessaires pour la représentation. Je sentis que les Américains penseraient tout autrement, et que les fonctionnaires publics auraient d’autant plus de part à leur estime qu’ils étaleraient moins de luxe, qu’ils seraient d’un abord plus facile et plus simple dans leurs mœurs. »

À partir de cette expérience se dessinent déjà les principaux traits de ce que sera la doctrine de Saint-Simon et de ses héritiers jusqu’au Second Empire : le respect à la production et aux producteurs est infiniment plus fécond que le respect à la propriété et aux propriétaires ; le gouvernement nuit toujours à l’industrie quand il se mêle de ses affaires et qu’il nuit même dans le cas où il fait des efforts pour l’encourager ; les producteurs de choses utiles sont les seuls qui doivent concourir à sa marche et qu’étant les seuls qui paient réellement l’impôt ils sont les seuls qui aient de droit de voter ; les guerres, quel qu’en soit l’objet, nuisent à toute l’espèce humaine et nuisent même aux peuples qui restent vainqueurs ; le désir d’exercer un monopole est un désir mal conçu dans la mesure où ce monopole ne peut être acquis et maintenu que par la force ; l’instruction doit fortifier dans les esprits les idées qui tendent à augmenter la production et à respecter la production d’autrui ; et que toute l’espèce humaine ayant des buts communs, chaque homme doit se considérer dans les rapports sociaux comme engagé dans une compagnie de travailleurs.

C’est donc dans son expérience américaine qu’il conçoit son projet politique centré sur l’industrie. « La politique est pour me résumer en deux mots, la science de la production, c’est-à-dire la science qui a pour objet l’ordre des choses le plus favorable à tous les genres de production… Elle devient une science positive. »

Ce projet politique saint-simonien est favorable au libre-échange, comme en témoigna la signature d’un traité de libre-échange entre la France et le Royaume-Uni en 1860. Un aspect du libéralisme que les « MAGAnomics » ont oublié…

Patrick Gilormini est membre de la CFDT.

22.10.2025 à 11:50

Le couple Toumanov : une page de la guerre froide qui a des échos aujourd’hui

Cécile Vaissié, Professeure des universités en études russes et soviétiques, Université de Rennes 2, chercheuse au CERCLE (Université de Lorraine), Université Rennes 2

Texte intégral (3637 mots)

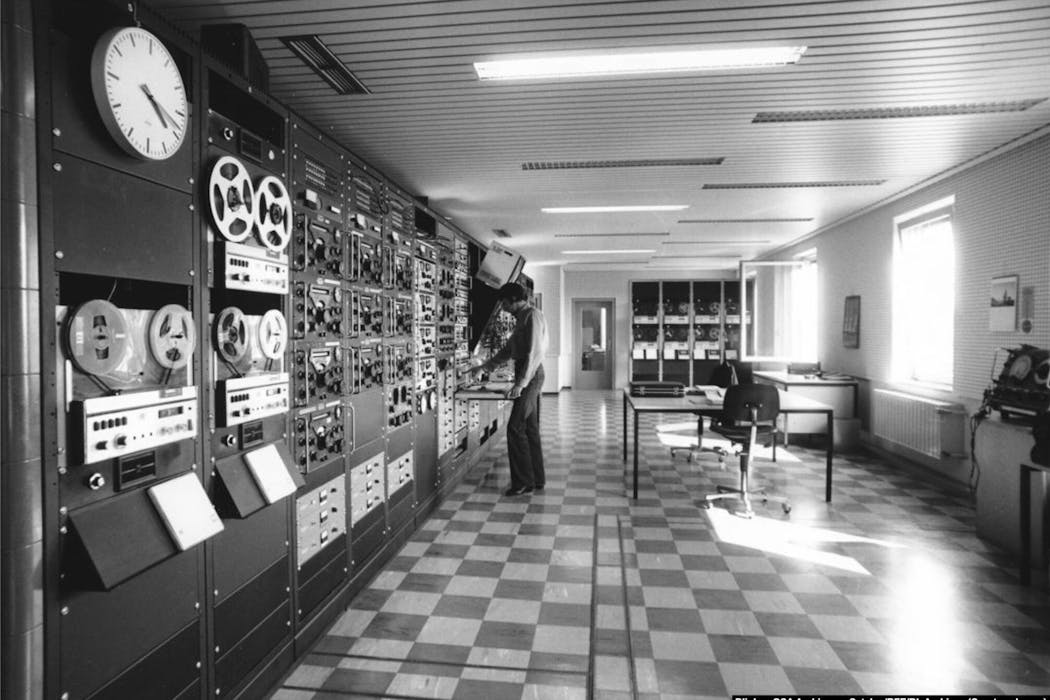

Durant la guerre froide, de nombreux Soviétiques captaient en cachette Radio Liberty, une station financée par les États-Unis et dont le QG se trouvait à Munich (alors en République fédérale d’Allemagne). Ils y écoutaient des dissidents originaires d’URSS qui leur faisaient connaître des informations inaccessibles dans leurs médias nationaux du fait de la censure. L’un de ces journalistes était Oleg Toumanov. Son épouse, Eta, enseignait le russe à des militaires américains. Mais Oleg – de même, très probablement, qu’Eta – travaillait en réalité pour le KGB…

Les histoires d’espions ont pour intérêt majeur non tant d’établir des faits – tout le monde y ment, ou à peu près – que de susciter des questions, celles-ci aidant à décrypter d’autres cas, plus contemporains.

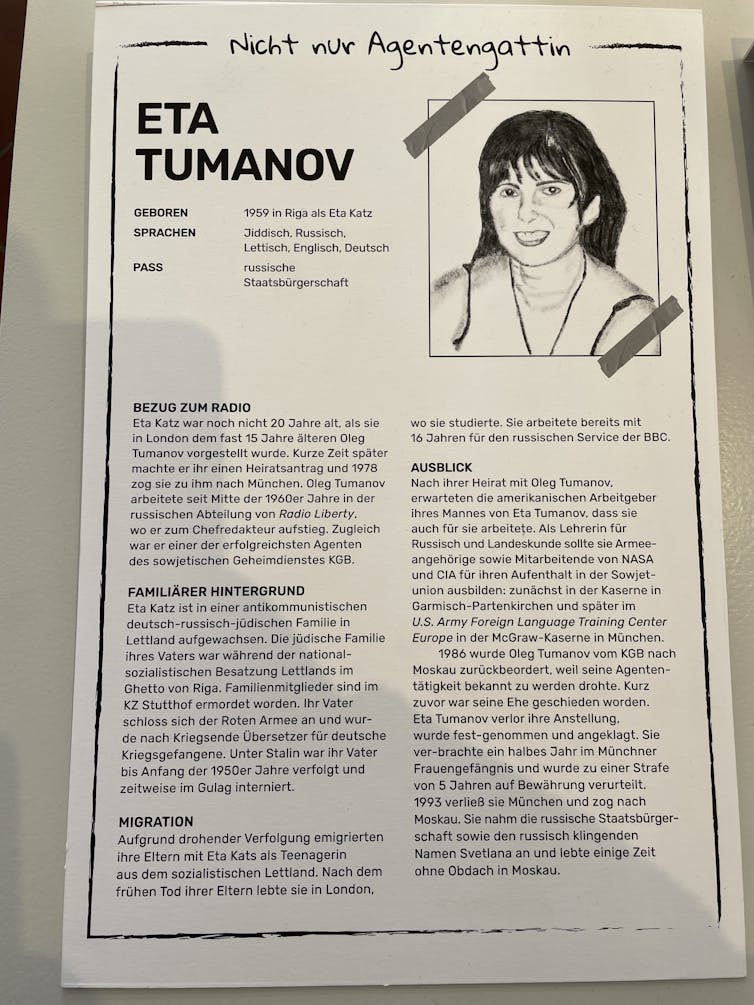

Très révélateurs, les parcours d’Oleg Toumanov et de son épouse ont été rappelés lors d’une exposition intitulée « Des Voix de Munich dans la Guerre froide », organisée au musée municipal de Munich du 30 septembre 2022 au 5 mars 2023 et consacrée aux radios occidentales Radio Free Europe (RFE)/Radio Liberty (RL).

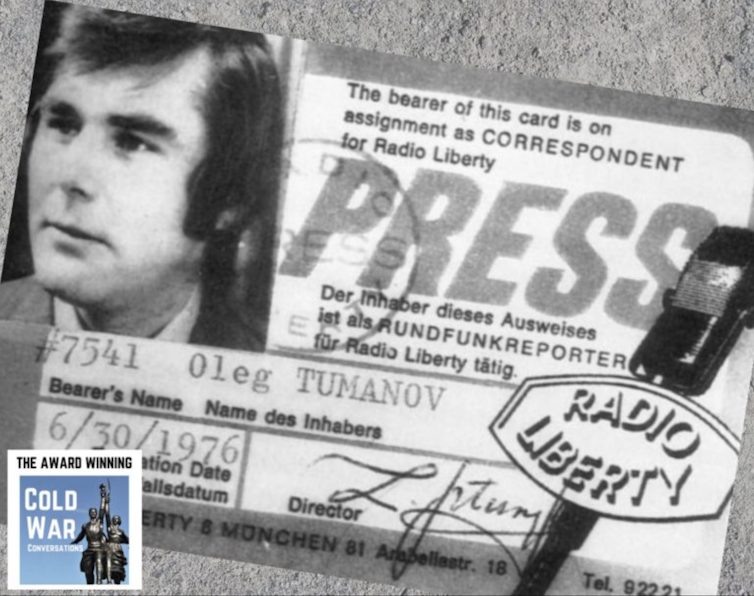

Oleg Toumanov (1944-1997) travaillait pour Radio Liberté (RL), mais aussi pour le KGB. Quant à son épouse… la question reste complexe.

Radio Liberté, l’une des radios occidentales émettant vers l’URSS

La guerre froide avait à peine commencé quand les États-Unis ont créé deux radios basées à Munich : Radio Free Europe (RFE), qui, dès 1950, émettait vers les pays d’Europe centrale contrôlés par l’URSS ; et Radio Liberty qui visait l’URSS et qui, lancée le 1er mars 1953 sous le nom de Radio Liberation from Bolshevism, est devenue, en 1956, Radio Liberation, puis, en 1959, Radio Liberté (RL). Ses programmes, comme ceux de RFE, étaient diffusés dans les langues des auditeurs potentiels.

Aujourd’hui, nous parlerions de « guerre des narratifs » : il s’agissait de faire parvenir aux sociétés dites « de l’Est » des informations sur l’Occident, mais aussi sur leurs propres pays, par exemple en lisant à l’antenne des textes de dissidents, et d’accompagner le tout d’éléments des cultures occidentales et dissidentes.

Les États-Unis considéraient pouvoir ainsi fragiliser l’URSS, et celle-ci a d’ailleurs brouillé RL dès ses débuts. Pour Mark Pomar, qui y a été employé, RL et RFE étaient l’expression d’émigrés souhaitant représenter leur pays tel qu’il serait sans les communistes, alors que Voice of America, apparue en février 1947, était, elle, conçue comme la voix officielle des États-Unis ; Radio Liberté était donc, aux yeux de Pomar, « une radio entièrement russe qui se trouvait être à Munich », mais dont les financements venaient de la CIA jusqu’en 1971, puis du budget américain.

Oleg Toumanov, une belle carrière chez Radio Liberté

Oleg Toumanov qui, en 1993, publiera des « souvenirs » en anglais sous le titre Confessions d’un agent du KGB, a travaillé à Radio Liberté pendant vingt ans.

Né à Moscou en 1944, il rejoint en 1963 la flotte soviétique. En novembre 1965, il quitte son bateau à la nage près des côtes libyennes ; une fois à terre, il déclare vouloir être transféré chez les Occidentaux. Le 5 décembre 1965, un avion américain le conduit en RFA, dans un centre américain pour réfugiés : il y est interrogé, y compris avec l’aide d’un détecteur de mensonges. Le 14 avril 1966, il obtient l’autorisation de résider en permanence en Allemagne. Peu après, et non sans avoir subi de nouveaux tests, il est recruté par Radio Liberté.

Sa carrière y est spectaculaire : engagé au département « nouvelles » du service russe, Toumanov intervient assez vite à l’antenne et signe, dès 1967, un contrat à vie avec RL. Quelques années plus tard, il est nommé rédacteur en chef du service russe : le plus haut poste que puisse décrocher un non-Américain.

Mais Toumanov disparaît le 26 février 1986. Il réapparaît à Moscou le 28 avril, lors d’une conférence de presse organisée par le ministère soviétique des Affaires étrangères, et dénonce les liens de RL avec la CIA. Par la suite, il expliquera avoir risqué d’être démasqué, suite à la défection de deux officiers du KGB. Avec l’aval de celui-ci, il a donc rejoint Berlin-Est et y a été débriefé, avant de prendre l’avion pour Moscou. Gorbatchev, au pouvoir en URSS depuis un an, vient de lancer la perestroïka.

Un parcours en questions

Ce parcours suscite bien des questions. L’une porte sur le moment où Toumanov a été recruté par les services soviétiques : sa « fuite d’URSS » était-elle une opération programmée par ceux-ci, comme Toumanov l’affirmera dans ses mémoires ? Ou, comme le croiront certains de ses collègues de RL, le jeune homme a-t-il été recruté alors qu’il se trouvait déjà en Occident ?

En outre, de quelles missions était-il chargé ? Il devait, écrira-t-il, infiltrer les cercles d’émigrés, et aurait transmis à ses officiers traitants – qu’il rencontrait à Berlin-Est, Vienne et Helsinki, mais jamais en RFA – des informations sur les employés de Radio Liberté. Il se chuchote aussi que, grâce à des documents transmis par Toumanov, l’URSS aurait découvert qu’une taupe travaillait pour les Américains dans les plus hauts cercles du PCUS.

L’ancien marin aurait également joué un rôle clé dans une opération conçue pour désinformer l’Occident. En revanche, Toumanov n’était sans doute pas chargé d’infléchir la rhétorique de Radio Liberté : passer pour un adversaire féroce du pouvoir soviétique était l’une des conditions de son poste…

S’agissait-il d’un cas isolé ? Non. Des documents désormais accessibles montrent que RL était « l’une des principales cibles » des services secrets de l’Est. La « guerre des narratifs » était au cœur, aussi, de la guerre froide.

L’épouse de Toumanov, Eta-Svetlana Katz-Toumanov

Toumanov a épousé, en 1978, Eta Katz (ou Drits), qu’il avait rencontrée quinze jours plus tôt à Londres.

Dans une interview d’avril 2023, elle dira être née en 1959 à Riga et venir d’une « famille juive dissidente » qui souhaitait émigrer, ce qui était alors « presque impossible ». Mais, en 1970, une dizaine de personnes, juives pour la plupart et regroupées autour d’Edouard Kouznetsov, tentent de détourner un avion pour partir en Israël. Leur tentative ratée et leur procès suscitent une importante mobilisation internationale : le combat des Juifs pour quitter l’URSS devient mondialement connu. Dans ce contexte, les Katz peuvent émigrer en juin 1971, et Eta elle-même parlera de « miracle ». À Londres, à seize ans, elle commence à travailler comme secrétaire pour le service russe de la BBC.

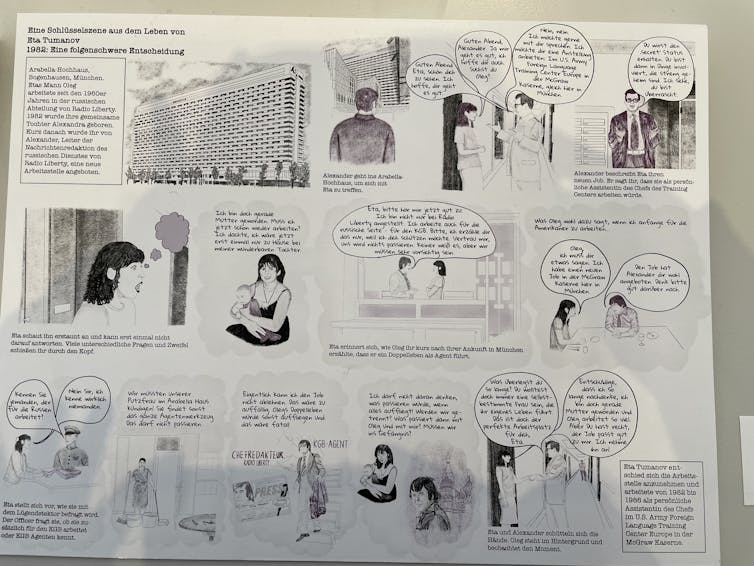

Trois ans plus tard, elle rencontre Toumanov et le suit à Munich. Il lui aurait révélé, une ou deux semaines plus tard, qu’il travaillait pour le KGB. La jeune femme aurait été horrifiée, mais les deux postes qu’elle a par la suite occupés font douter de l’authenticité de ce « choc ». D’abord, elle enseigne le russe dans un institut de l’Armée américaine, et ses étudiants sont des officiers américains qui se préparent à des missions en URSS. Puis, en 1982, suite à une proposition d’un cadre de Radio Liberté, elle devient l’assistante du directeur de cet institut et travaille dans la base américaine.

Cette planche montre le moment où Alexander, le chef d’Oleg à Radio Liberté, propose à Eta de travailler comme assistante du directeur de l’institut de langues, avec un accès à des informations secrètes. Eta y est présentée comme une jeune mère qui hésite à accepter un tel poste.

Pour les rédacteurs de l’exposition de Munich, « les employeurs américains de son mari escomptaient qu’Eta Toumanov travaillerait pour eux », ce qui n’est pas impossible.

Les questions que pose ce mariage

De nouvelles questions se posent donc. Est-il imaginable qu’Eta Toumanov ait occupé ses deux postes en Bavière sans collaborer avec les services secrets soviétiques, ainsi que le prétend son mari dans ses « souvenirs » ? Non. D’ailleurs, elle-même reconnaît aujourd’hui cette collaboration, même si elle déclare y avoir été « forcée » par son mariage.

Quelles informations a-t-elle alors transmises ? D’après ce qu’elle a confié à un journal israélien, il s’agissait de renseignements sur les emplacements, les mouvements et les armements des troupes américaines, et de nombreux détails personnels sur ses étudiants américains. A-t-elle aussi cherché à recruter certains d’entre eux ? À les influencer ? Et si Eta avait travaillé pour le KGB, ou pour d’autres services, avant même sa rencontre avec Toumanov ? Elle le nie.

Comme d’autres cas l’indiquent, l’Union soviétique a infiltré ses collaborateurs dans toutes les vagues d’émigration et a recruté des agents dans chacune de ces vagues. Et le parcours d’Eta, comme celui de son mari, semble ridiculiser le travail des services secrets occidentaux – en l’occurrence, américains et allemands – chargés de repérer, parmi les émigrés, ceux liés au KGB. Arrêtée en 1987 par la police allemande, Eta Toumanov est emprisonnée – six mois, selon elle ; plus de neuf, à en croire son mari. Accusée d’avoir travaillé pour le GRU, les services secrets militaires soviétiques, elle n’est condamnée qu’à cinq ans de probation.

Svetlana Toumanov à Moscou

En 1993, Eta Toumanov quitte Munich pour Moscou, prend la citoyenneté russe et adopte le prénom de Svetlana. En 2025, elle vit toujours dans la capitale russe où Poutine, soi-disant croisé en RDA, lui aurait fait attribuer un appartement. Sur sa page Facebook, elle se présente comme « retraitée des services de renseignement extérieur de la Fédération de Russie » et proclame, le 16 septembre 2023, sa « fierté » d’être l’une des cinq personnes dont les parcours sont mis en valeur dans l’exposition de Munich.

Elle poste de nombreuses photos, prises lors de mondanités ou de cérémonies, souvent en compagnie de descendants de « légendaires agents secrets » soviétiques, hauts gradés, voire tueurs, du NKVD, comme ici lors d’un hommage sur les tombes de ces agents secrets, hommage auquel participent, entre autres, la petite-fille de Pavel Soudoplatov, ainsi que le fils et la fille de Naum Eitingon avec leurs enfants et petits-enfants ; ou lors d’une soirée avec l’un des membres de la famille de Félix Dzerjinski, le créateur de la Tchéka. Mais le 22 décembre 2024, elle rend aussi hommage à Edouard Kouznetsov, qui vient de mourir.

Radio Liberté aujourd’hui

Après le coup raté d’août 1991, Eltsine a autorisé RFE/RL à ouvrir un bureau à Moscou. Quatre ans plus tard, ces radios ont quitté Munich pour Prague. La guerre froide était, soi-disant, terminée.

Toumanov est mort en octobre 1997 à Moscou et y a été enterré avec les honneurs militaires.

Radio Liberté a été parmi les premiers médias à être déclarés « agents de l’étranger » par les autorités russes en décembre 2017 et ses correspondants ont quitté la Russie en mars 2022, deux semaines après l’attaque russe de l’Ukraine.

Le 14 mars 2025, Donald Trump a appelé à réduire au maximum légal les financements de l’US Agency for Global Media (USAGM) et des radios à l’étranger. RFE et RL continuent néanmoins d’émettre et de publier, tout en combattant cette décision en justice.

Cécile Vaissié ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

21.10.2025 à 15:08

Un an après les excuses de Biden, les droits des peuples autochtones aux États-Unis à nouveau fragilisés sous Trump

Sonia Félix-Naix, Professeure agrégée d'anglais Membre du CIRPaLL (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et Langues), Université d’Angers

Texte intégral (2630 mots)

En octobre 2024, Joe Biden, alors encore président, présentait des excuses historiques aux peuples autochtones des États-Unis, dans la lignée des démarches entreprises par le Canada et par l’Australie en 2008. Un an plus tard, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche a marqué un net revirement. Depuis janvier 2025, la nouvelle administration s’emploie à démanteler les avancées obtenues sous Biden et à imposer son propre récit national. Alors que les excuses de 2024 semblaient ouvrir la voie à un dialogue durable, la dynamique actuelle met un frein au processus de réparation historique et alimente les inquiétudes au sein des communautés autochtones.

–

Les excuses officielles présentées, le 25 octobre 2024, aux populations autochtones d’Amérique du Nord par le président Joe Biden, au-delà du baroud d’honneur de fin de mandat, ont inscrit les États-Unis dans un mouvement global de réparation des injustices historiques héritées de la colonisation, entamé dans d’anciennes colonies britanniques comme l’Australie et le Canada dès les années 1970.

Après l’Australie et le Canada en 2008, les États-Unis ont à leur tour reconnu le placement forcé de milliers d’enfants autochtones dans des pensionnats d’État pendant des dizaines d’années, et ainsi commencé à faire une place aux populations amérindiennes dans le récit national.

La reconnaissance des « générations volées » en Australie

En Australie, les Aborigènes sont, depuis l’indépendance du pays en 1901 et la construction d’une nation australienne blanche (politique « White Australia » de restriction de l’immigration non européenne), les grands oubliés de l’histoire du pays.

L’anthropologue australien W. E. H. Stanner aborde la problématique de l’exclusion des peuples autochtones de l’histoire du pays lors d’une conférence en 1968 consacrée au « grand silence australien » concernant l’histoire des Aborigènes en Australie depuis la colonisation britannique, à ce « culte de l’oubli » pratiqué à l’échelle nationale. Dès lors, le débat s’invite tant chez les historiens australiens que dans l’opinion publique, interrogeant la place des peuples autochtones dans le récit national.

L’année 1992 marque un tournant dans l’attitude observée par le gouvernement australien face aux peuples aborigènes : le premier ministre Paul Keating reconnaît la responsabilité des Australiens non aborigènes dans les crimes commis contre les populations autochtones depuis le début de la colonisation du pays lors du désormais célèbre discours de Redfern.

Quelques années plus tard, en 1995, le procureur général d’Australie demande l’ouverture d’une enquête nationale sur le placement forcé de milliers d’enfants aborigènes dans des internats religieux gérés par des missionnaires (les « mission schools ») entre les années 1910 et 1970.

Les résultats de l’enquête, publiés en 1997 dans le rapport « Bringing them home », font l’effet d’une bombe dans l’opinion publique australienne, jusqu’alors largement ignorante des souffrances infligées aux familles aborigènes. Les Australiens prennent la mesure de ce que leurs gouvernements successifs ont fait subir aux familles aborigènes : enlèvements d’enfants, adoptions forcées, mauvais traitements, crimes. Jusque dans les années 1970, des milliers d’enfants furent ainsi placés dans les écoles des missionnaires : on les appelle les « générations volées » (« stolen generations »).

Si ces générations volées laissent à partir de la fin du XXe siècle une trace indélébile dans l’histoire du pays qui ne peut désormais plus être ignorée, il faudra cependant attendre 2008 pour que des excuses officielles soient enfin présentées aux Aborigènes par le premier ministre Kevin Rudd.

Les excuses officielles du gouvernement canadien aux Premières Nations

2008 est également l’année des excuses officielles du gouvernement canadien aux populations autochtones du Canada (les Premières Nations, Métis et Inuits) par la voix du premier ministre Stephen Harper.

Ces excuses font suite à la plus grande procédure de recours collectif (« class action ») engagée dans l’histoire du Canada, qui aboutit à l’Indian Residential Schools Settlement Agreement, en 2006, puis à la création d’une commission de réconciliation (Truth and Reconciliation Commission), en 2015. Au Canada, on estime à 150 000 le nombre d’enfants placés dans les pensionnats d’État (« residential schools ») en un peu plus d’un siècle.

De nouvelles excuses officielles sont présentées quelques années plus tard, en 2021, par le premier ministre Justin Trudeau, à l’attention des survivants des pensionnats de la province du Newfoundland et du Labrador, province exclue du discours de Harper en 2008, et de leurs familles.

Le discours de Trudeau intervient alors que le pays est secoué par des révélations macabres liées au traitement inhumain des enfants des Premières Nations dans les pensionnats d’État : au printemps 2021, les restes de 215 enfants sont identifiés sur le site d’une ancienne école de Colombie-Britannique.

À lire aussi : La découverte d’un charnier d’enfants autochtones rappelle au Canada un sombre passé

D’autres étapes ont jalonné la prise de conscience de l’administration canadienne sur le sort des enfants des Premières Nations, leur octroyant au XXIe siècle une place et une visibilité dans la vie politique et dans le paysage médiatique du pays. Ainsi, les conclusions d’une grande enquête nationale sur les nombreuses disparitions de jeunes filles amérindiennes, publiées en 2019, dressent une liste de recommandations intimant le gouvernement à intégrer les cultures et langues autochtones dans la culture nationale, à mettre en place des actions de réparations et à éduquer le public et les médias.

À lire aussi : L’action collective réglée, il ne faut pas oublier les histoires des survivants des pensionnats autochtones

Au Canada, comme en Australie, la parole se libère et les histoires se racontent. Afin de s’assurer que l’histoire des Premières Nations ne retombe pas dans l’oubli, des ressources pédagogiques nationales ont été créées à destination des enseignants canadiens pour leur permettre d’intégrer cette part de l’histoire du pays dans leur enseignement.

Le processus de réparation des injustices historiques aux États-Unis

Après la colonisation des territoires nord-américains par les Européens, entamée au début du XVIIe siècle, et surtout de l’expansion des États-Unis entre 1803 et 1890 (la « conquête de l’Ouest »), on estime à environ 240 000 la population survivante d’Amérindiens (Native Americans) à la fin du XIXe siècle.

Décimés par les maladies européennes, les déplacements forcés, les massacres et les guerres, les Amérindiens sont relocalisés de force dans des réserves, sur des territoires souvent stériles et inhospitaliers, forcés à la sédentarisation, et leurs enfants envoyés dans des écoles gérées d’abord par les communautés religieuses et les paroisses, puis par l’État fédéral états-unien.

Entre les années 1870 et 1970, des dizaines de milliers d’enfants autochtones furent placés dans des pensionnats gérés par l’État fédéral (boarding schools). Comme en Australie et au Canada, les enfants y étaient la plupart du temps placés de force et sans le consentement de leurs parents. L’objectif affiché était de « civiliser » les enfants autochtones afin de permettre leur assimilation dans la société blanche américaine.

Il faudra attendre 1978 et l’Indian Child Welfare Act pour que les Amérindiens puissent retrouver leur droit fondamental à décider de l’éducation de leurs enfants. Comme l’a répété le président Biden dans son discours du 25 octobre 2024, cette histoire-là n’est pas enseignée dans les écoles.

Aux États-Unis, le processus de réparation des injustices historiques concernait jusqu’alors les Noirs américains, descendants des millions d’esclaves importés d’Afrique du XVIIe au XIXe siècle, et non les Amérindiens. Il était grand temps de briser le silence assourdissant qui a entouré l’histoire des populations autochtones nord-américaines pendant plus de deux siècles, comme l’a reconnu le président Biden : « Cela aurait dû être fait depuis longtemps. »

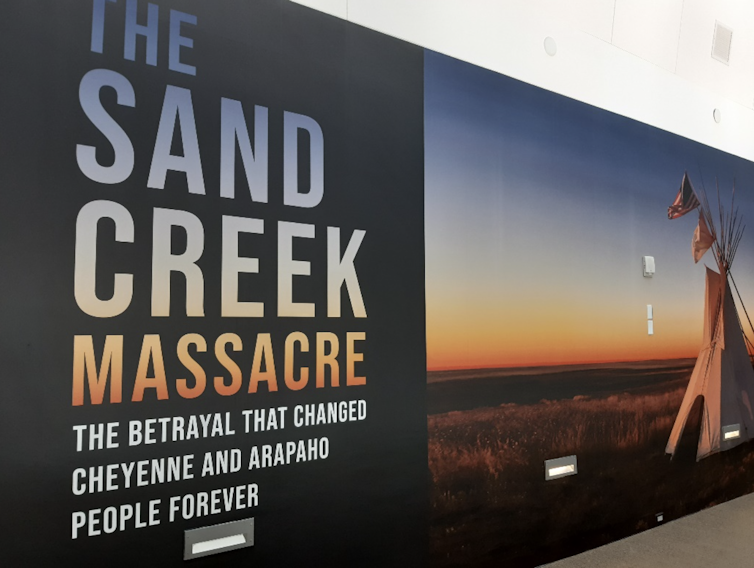

À travers le pays apparaissent ainsi les témoignages tant attendus d’un processus de reconnaissance de la face sombre de l’histoire de la conquête de l’Ouest, d’une volonté de réparation, d’une volonté aussi d’en finir avec le mythe du bon cow-boy et du mauvais Indien, créé au XIXe siècle et encore très vivace pendant la majeure partie du XXe siècle. En témoignent l’exposition sur le massacre de Sand Creek (ré)ouverte fin 2022 au musée de l’histoire du Colorado de Denver, ou la mise à jour, la même année, de la section consacrée aux peuples et cultures indigènes du musée d’histoire naturelle de Houston, effectuée en partenariat avec des conseillers issus de tribus amérindiennes.

Un an après : l’histoire états-unienne selon Trump

Les excuses officielles présentées par Joe Biden posèrent la première pierre d’un processus de reconnaissance des souffrances et injustices imposées aux Amérindiens et de leur place dans l’histoire des États-Unis, participant ainsi à une réécriture globale de l’histoire de la colonisation, une histoire alimentée à la fois par de nouvelles considérations pré- et post-coloniales, une histoire différente de celle, hégémonique, jusqu’alors écrite par les colons européens et leurs descendants.

Mais un an plus tard, l’écriture de l’histoire des États-Unis a pris une nouvelle direction avec l’administration Trump. En effet, dans un décret signé le 27 mars 2025 et intitulé « Restoring Truth and sanity to American history » (« Restauration de la vérité et du bon sens dans l’histoire américaine »), le président Trump accuse l’administration Biden d’avoir promu « l’idéologie corrosive » d’un « mouvement révisionniste » qui chercherait à construire une histoire « raciste, sexiste et oppressive » de la nation.

En quelques mois, les pages sombres de l’histoire états-unienne doivent disparaître des sites Internet fédéraux, des monuments et parc nationaux, des grands musées. L’Amérique blanche chrétienne reprend le contrôle sur un récit national qu’elle veut façonner à l’image de ses mythes et en accord avec sa propre version de l’histoire.

Sonia Félix-Naix ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.10.2025 à 15:19

Informer sur les risques et bénéfices de la migration influence-t-il la décision de migrer ?

Jean-Michel Lafleur, Associate Director, Centre for Ethnic and Migration Studies / Coordinator of IMISCOE, Université de Liège

Abdeslam Marfouk, Expert en migrations internationales, Université de Liège

Texte intégral (2698 mots)

Une étude quantitative de 2025 réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population résidente en Algérie confirme que les campagnes d’information sur les risques de la migration irrégulière promues par l’Union européenne et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) n’ont qu’un impact très faible sur la propension à émigrer en dehors des voies légales.

Au printemps dernier, le fonds « Asile, migration et intégration » (Amif), créé par l’Union européenne (UE), lançait un appel à proposition afin de prévenir la migration irrégulière par des campagnes d’information sur les risques liés à ce type de migration.

L’objectif de cet appel doté d’un budget de 10 millions d’euros :

« Dissuader et prévenir la migration irrégulière en fournissant des informations fiables sur les dangers de la migration irrégulière, sur les voies légales d’accès à l’Europe et sur les possibilités économiques alternatives dans les pays d’origine. »

Malgré le fait que les chercheurs s’interrogent depuis longtemps sur l’efficacité de ce type de campagne, l’UE, ses États membres mais aussi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dépensent, chaque année, des budgets conséquents dans des campagnes de ce genre.

Des campagnes nombreuses et à l’efficacité douteuse

Les campagnes d’information ciblant les pays d’origine et de transit des migrants, notamment par le biais d’annonces à la radio et à la télévision, dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, sont un outil de dissuasion de la migration très fréquemment utilisé par les gouvernements.

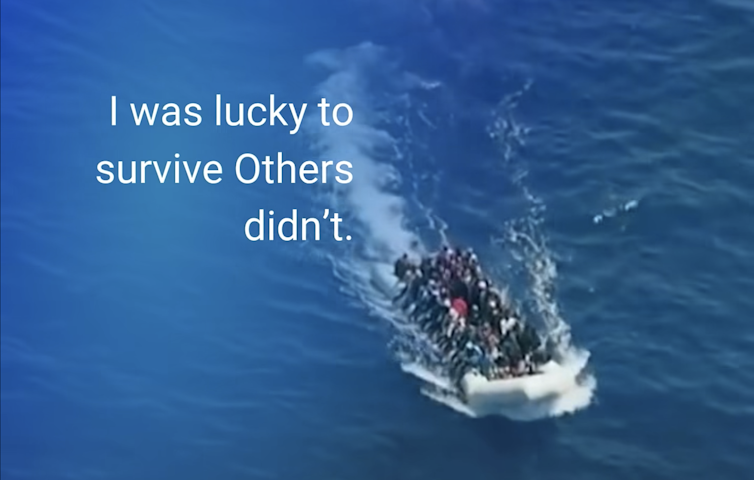

Une caractéristique récurrente de ces campagnes est qu’elles mettent en avant les dangers et risques liés à la migration et évoquent rarement les bénéfices que celle-ci peut procurer ni n’informent sur les modalités légales par lesquelles il est possible de rejoindre l’Europe. Dans ces campagnes, l’usage de dispositifs audiovisuels induisant la peur est également fréquent.

Entre 2015 et 2019, au moins 130 campagnes ont été mises en œuvre, dont 104 soutenues par des gouvernements de l’UE. À titre d’exemple, l’OIM et le ministère italien de l’intérieur ont conduit, entre 2016 et 2023, la campagne « Aware Migrants », qui ciblait 11 pays africains d’émigration et de transit. Cette campagne aurait touché, selon ses organisateurs, plus d’un demi-million d’individus. Plus récemment, en 2025, la Belgique a conduit des campagnes visant les demandeurs d’asile camerounais et guinéens transitant par la Bulgarie et la Grèce afin de leur faire savoir que les centres d’accueil du pays sont complets.

Les chercheurs qui ont analysé ce type de campagnes identifient trois limites récurrentes inhérentes à cet instrument des politiques migratoires européennes.

D’abord, la recherche qualitative existante (une sur le Cameroun, l’autre sur le Ghana) démontre que, contrairement aux hypothèses des financeurs des campagnes, la plupart des candidats potentiels à la migration dans les pays à revenus faible ou intermédiaire sont plutôt bien informés sur les risques liés à la migration irrégulière. Il n’empêche qu’en dépit de leur connaissance des risques encourus, y compris celui de perdre la vie, ils sont nombreux à estimer que, vu l’absence de voies légales pour quitter le pays où ils vivent, l’immigration irrégulière est leur seule possibilité.

À lire aussi : « Barcelone ou la mort » : au Sénégal, des femmes et des hommes en quête d’avenir

Ensuite, des travaux antérieurs ont déjà montré que les candidats à la migration accordent peu de crédit à la qualité de l’information diffusée dans des campagnes financées par des institutions explicitement motivées par le désir de réduire les flux migratoires. Ces campagnes peinent par conséquent à contrer les récits positifs diffusés par d’autres sources – tels les messages véhiculés par les passeurs et par les migrants de même origine déjà établis en Europe – et sont pour cette raison fréquemment présentées par la recherche comme vouées à l’échec.

Enfin, la communauté scientifique dans le champ des études migratoires souligne l’absence d’évaluation systématique de l’impact de ces campagnes et indique que, lorsque des évaluations sont conduites, celles-ci présentent des problèmes de fiabilité. Certains spécialistes s’interrogent également sur le caractère éthique de ces campagnes, qui visent à légitimer des politiques migratoires restrictives, et dont la capacité réelle à réduire la migration irrégulière paraît douteuse.

Une première évaluation à grande échelle auprès de la population algérienne

En réponse à ces critiques, notre étude a mis sur pied une expérimentation intégrée à une enquête administrée en ligne auprès d’un panel de 1 206 personnes représentatif de la population résidente en Algérie afin de tester l’impact de certaines informations sur la décision de migrer de façon irrégulière vers l’Europe.

La population sans papiers algérienne est en effet l’une des plus importantes en Europe : selon Eurostat, parmi les 918 925 personnes en séjour irrégulier en Europe en 2024, près de 60 000 sont des citoyens algériens. Elle constitue aussi le premier groupe national en nombre d’ordre de quitter le territoire, émis dans l’UE (plus de 38 000 citoyens algériens concernés en 2024).

Dans cette expérimentation, nous avons testé six messages.

Les deux premiers portent sur les risques liés à la migration : une vignette concerne les dangers de la migration irrégulière et comprend les risques de décès en mer, d’arrestation et d’expulsion du continent européen. La deuxième traite des murs et des grillages érigés en de nombreux points du territoire de l’UE dans le but de contenir l’immigration irrégulière. Chacun de ces messages a été testé dans une version « texte seul » et dans une version où le même texte est accompagné d’une photo d’illustration renforçant le caractère inquiétant du message écrit.

Les deux autres messages, testés uniquement en version « texte seul », concernaient l’accès aux droits des personnes migrantes dans le pays d’immigration, fréquemment présentés dans le débat politique comme des éléments susceptibles d’encourager la migration irrégulière vers l’Europe. À cet effet, une vignette fournissait des informations concernant la possibilité pour les sans-papiers de régulariser leur statut sous certaines conditions dans différents États membres de l’UE. L’autre concernait la possibilité pour les migrants algériens d’accéder à certaines prestations sociales en Europe grâce à l’existence d’accords bilatéraux de sécurité sociale.

Chacun de ces messages a été testé auprès d’une partie de l’échantillon. Les participants exposés à l’un de ces messages tout comme le groupe de contrôle (n’ayant pas reçu de message) ont ensuite répondu à trois questions sur leur désir et intention d’émigrer vers l’Europe, y compris de façon irrégulière.

Au terme de notre analyse, et dans la continuité des travaux principalement qualitatifs réalisés jusqu’ici sur la question, notre étude confirme l’absence d’impact des campagnes d’information. Plus précisément, fournir des informations sur les risques et les bénéfices liés à la migration n’a pas d’impact significatif sur la propension à migrer de façon irrégulière des individus résidant dans les pays à niveau de revenus faible et intermédiaire.

Impact insignifiant, débat indispensable

Puisqu’il se confirme que ce type d’information n’a pas d’impact sur la décision de migrer de façon irrégulière, il convient à nouveau d’interroger l’objectif des campagnes d’information menées dans les pays d’origine.

Si leur rôle est uniquement de rassurer les opinions publiques européennes quant à la capacité des États à limiter la migration irrégulière, s’agit-il d’un usage légitime des ressources publiques ? Si, comme cela est fréquemment invoqué, l’objectif est réellement d’informer les candidats à la migration quant à la réalité de l’expérience migratoire, alors l’usage d’informations délibérément incomplètes et inquiétantes sur la migration vers l’Europe pose bien entendu de sérieuses questions éthiques.

Autrement dit, le débat sur les campagnes d’information doit s’inscrire dans un débat plus large sur l’évolution des politiques migratoires en Europe. Comme le réclament la communauté scientifique et la société civile organisée, une politique migratoire qui entend permettre uniquement la migration régulière ne peut privilégier à ce point les réponses répressives et dissuasives sans risquer de continuer à produire des politiques migratoires inefficaces et dangereuses.

Si ces campagnes d’informations doivent être poursuivies, il importe qu’elles prennent désormais en compte deux éléments cruciaux jusqu’ici trop souvent passés sous silence. Il s’agit, d’une part, de reconnaître, outre la nécessité de créer de nouvelles voies d’accès légales et sûres vers l’Europe, qu’il existe des modalités légales limitées de migration, dont ces campagnes ne font pas mention. Informer adéquatement sur ces voies légales est un corollaire indispensable au droit de tout individu à quitter son pays, tel que garanti par la Déclaration universelle des droits de l’homme. D’autre part, dans un souci d’offrir une vision réaliste de l’expérience migratoire en Europe, il importe également que ces campagnes reconnaissent que, lorsque les politiques d’inclusion adéquates sont mises en œuvre, l’aspiration des candidats à la migration à une vie meilleure en Europe peut être rencontrée.

Sans prendre ces éléments en considération, ces campagnes sont condamnées à reproduire une vision partielle de l’expérience migratoire en Europe à laquelle les candidats à la migration ne continueront à accorder que peu de crédit.

Jean-Michel Lafleur a reçu des financements du FRS-FNRS pour conduire cette recherche.

Abdeslam Marfouk ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.10.2025 à 15:19

Nouveau partenariat Arabie saoudite-Pakistan : quelles conséquences internationales ?

Kevan Gafaïti, Enseignant à Sciences Po Paris en Middle East Studies, Président-fondateur de l'Institut des Relations Internationales et de Géopolitique, doctorant en science politique - relations internationales au Centre Thucydide, Sciences Po

Texte intégral (2155 mots)

Dans un contexte où la protection militaire fournie par les États-Unis peut paraître douteuse, l’Arabie saoudite s’est rapprochée du Pakistan, en signant avec ce grand pays d’Asie doté de l’arme nucléaire un accord de défense aux multiples implications.

En cas d’attaque contre l’Arabie saoudite, le Pakistan utilisera son arme nucléaire pour la défendre, en vertu de leur nouveau pacte de défense mutuelle. C’est en tout cas ce que bon nombre d’observateurs ont conclu de l’annonce, le 17 septembre 2025, de la signature d’un accord stratégique de haut niveau entre Riyad et Islamabad.

Du fait de ses possibles implications nucléaires, l’accord semble porteur de conséquences régionales et internationales majeures. En réalité, une analyse précise révèle que l’Arabie saoudite ne bénéficiera pas nécessairement du parapluie nucléaire pakistanais et que cet accord stratégique n’est pas aussi disruptif qu’annoncé.

Quel lien avec la frappe israélienne sur Doha ?

L’annonce intervient peu de temps après l’attaque illicite israélienne sur Doha, officiellement pour assassiner des cadres du Hamas, alors que le Qatar bénéficie d’un accord de défense avec les États-Unis, dont il héberge la plus grande base militaire au Moyen-Orient.

Il serait erroné de croire que l’accord saoudo-pakistanais a été initié par l’agression israélienne contre le Qatar, laissée impunie par les États-Unis, pourtant juridiquement engagés à protéger l’émirat : un pacte de défense mutuelle s’initie, se prépare et se matérialise en plusieurs années, et certainement pas en quelques jours.

En revanche, l’attaque israélienne et l’impunité qui s’en est suivie ont assurément accéléré le calendrier de l’annonce dudit accord stratégique, l’Arabie saoudite cherchant certainement à souligner une vérité politique ancienne mais peu connue : Riyad et Islamabad entretiennent une relation stratégique fournie, le Pakistan entraînant depuis plusieurs années déjà l’armée saoudienne, et recevant de la monarchie wahhabite différents soutiens financiers.

Il existe évidemment une proximité religieuse entre les deux États musulmans sunnites. À titre anecdotique, il peut être rappelé ici que les talibans afghans, d’obédience deobandi, école religieuse pakistanaise, avaient vu leur premier émirat reconnu internationalement par de très rares États, dont l’Arabie saoudite.

Cette annonce entre l’Arabie saoudite et le Pakistan vient ainsi mettre en lumière plusieurs dynamiques politiques pré-existantes, mais s’accélérant ostensiblement : la maîtrise de la technologie nucléaire civile et militaire fait l’objet d’une rude compétition au Moyen-Orient, région au sein de laquelle les blocs se reconfigurent.

Un accord nucléaire défensif, vraiment ?

La conclusion de l’accord de défense mutuel entre l’Arabie saoudite et le Pakistan est évidemment un événement majeur en soi pour la sécurité internationale, étant donné que le Pakistan possède l’arme nucléaire.

La doctrine nucléaire pakistanaise est de premier emploi, c’est-à-dire que, contrairement à la plupart des autres États nucléarisés, Islamabad se réserve le droit d’utiliser l’arme nucléaire en premier, et pas nécessairement en représailles face à une première attaque nucléaire. Il faut y ajouter que la formulation retenue à propos dudit accord rappelle clairement celle de l’article 5 du traité de Washington établissant l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), c’est-à-dire une clause d’assistance mutuelle et de défense collective. En d’autres termes, si le territoire saoudien est attaqué, même par des moyens conventionnels, le Pakistan peut en théorie employer l’arme nucléaire contre l’agresseur. C’est d’ailleurs ce qu’a affirmé Ali Shihabi, présenté comme un analyste proche de la cour royale saoudienne.

Cependant, seul fait foi le verbe des autorités officielles des deux États, dont le communiqué officiel conjoint ne fait absolument pas mention de l’arme nucléaire pakistanaise. Plus largement, le contenu précis de l’accord n’a pas été révélé publiquement, ce qui tend à remettre en cause les analyses trop rapides selon lesquelles la bombe pakistanaise pourrait être utilisée au bénéfice de l’Arabie saoudite.

Le ministre pakistanais de la défense Khawaja Muhammad Asif, a toutefois affirmé que le programme nucléaire de son pays serait « mis à la disposition de l’Arabie saoudite en cas de besoin ». Nous sommes dans le flou sur ce que recouvre vraiment cette coopération nucléaire : sera-t-elle civile ou militaire ? Le volet précis est volontairement non précisé.

À ce stade, il apparaît donc que cet accord marque effectivement une nouvelle étape nucléaire pour l’Arabie saoudite, engagée dans cette voie depuis longtemps ; mais ce pacte de défense mutuelle n’est ni du même calibre que l’Otan ni une garantie militaire nucléaire pour Riyad.

Un approfondissement certain de la relation stratégique Riyad-Islamabad

Si, pour le moment, rien n’indique concrètement que la bombe nucléaire pakistanaise pourrait être utilisée en dehors de la seule défense du territoire national, il n’en reste pas moins que cet accord constitue une avancée majeure dans la relation bilatérale. L’Arabie saoudite marque clairement son souhait de diversifier ses partenariats stratégiques et de ne pas se reposer sur le seul partenaire américain.

Riyad, sans nécessairement s’éloigner de Washington, cherche à se rapprocher d’autres acteurs, asiatiques notamment. L’année 2025 a démontré que les États-Unis de Donald Trump alignaient leur politique moyen-orientale sur celle d’Israël : le président états-unien affirme régulièrement qu’en cas d’échec de la stabilisation à Gaza, le premier ministre israélien aura son plein soutien pour « finir le travail » ; Washington a attaqué l’Iran dans la foulée de l’agression illicite israélienne du vendredi 13 juin 2025 contre l’Iran, mais, nous l’avons dit, n’a pas réagi lorsque Tel-Aviv a aussi attaqué le Qatar, pourtant allié des États-Unis, Trump se contentant, trois semaines plus tard, de contraindre Nétanyahou à téléphoner en sa présence à l’émir du Qatar pour lui présenter ses excuses.

L’Arabie saoudite prend acte du fait que la Maison Blanche donne la priorité à un partenaire au détriment des autres. Elle se rappelle aussi que, lors de sa campagne électorale victorieuse de 2020, Joe Biden avait promis de faire du prince héritier Mohammed Ben Salmane un « paria » à la suite de l’assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Kashoggi, même s’il avait par la suite changé de position et s’était rendu à Riyad en 2022.

Pour autant, il ne faudrait pas voir une rupture complète dans la relation Washington-Riyad. Celle-ci s’inscrit toujours dans le strategic partnership unissant les deux États depuis le pacte de Quincy de 1945, basé sur une équation simple mais fondamentale : l’Arabie saoudite fournit du pétrole et achète massivement les équipements militaires américains (récemment encore, un contrat d’armement pour 142 milliards de dollars a été signé) ; en contrepartie, les États-Unis protègent l’Arabie saoudite et la monarchie wahhabite à sa tête.

Le Pakistan, quant à lui, renforce son statut de puissance militaire asiatique, mais aussi musulmane, tout en étant tracté vers le jeu moyen-oriental. L’accord peut aussi avoir pour effet de provoquer une embellie économique pakistanaise par des investissements saoudiens, la monarchie wahhabite étant accoutumée à l’équation « sécurité et armes contre financements et contrats ». Cette annonce de pacte de défense mutuelle permet également au Pakistan de réapparaître fort et protecteur par rapport à d’autres acteurs, quand sa propre situation sécuritaire est déjà particulièrement tendue.

Sur son flanc est, des combats sporadiques avaient éclaté en avril-mai 2025 avec le frère ennemi indien dans la région contestée du Jammu-et-Cachemire, faisant craindre le risque d’une guerre ouverte entre puissances nucléaires.

À lire aussi : Inde-Pakistan : vers une nouvelle guerre de grande ampleur ?

À l’ouest, le Pakistan voit dorénavant son filleul taliban le combattre ouvertement, Kaboul et Islamabad se renvoyant la responsabilité des récents meurtriers affrontements transfrontaliers.

Et sur son flanc sud-ouest, le Pakistan sait que la région du Sistan-Baloutchistan, à cheval sur le sol iranien, est hautement inflammable d’un point de vue stratégique, Islamabad entretenant une relation ambivalente avec Téhéran.

L’instauration d’un nouvel ordre sécuritaire régional ?

L’annonce du nouveau partenariat stratégique entre l’Arabie saoudite et le Pakistan est indubitablement un événement majeur dans les dynamiques sécuritaires régionales et internationales, notamment pour les raisons susmentionnées. Nonobstant, cet accord confirme des dynamiques pré-existantes plus qu’il n’en crée et resserre des liens entre des acteurs qui collaboraient déjà dans les secteurs militaire et technologique. Il conforte un lien étroit entre puissances usuellement considérées comme « périphériques » et « intermédiaires », qui cherchent toutes deux à s’éloigner de l’hyperpuissance américaine, mais aussi de ses concurrents globaux (Chine et Russie).

Au-delà de cet accord bilatéral, il faudra suivre de près les perceptions et réactions de deux voisins : l’Iran pour l’Arabie saoudite, l’Inde pour le Pakistan. Téhéran et Riyad sont des rivaux pour l’hégémonie régionale et l’Iran ne saurait voir d’un bon œil un accord stratégique – surtout avec un versant nucléaire – entre deux États l’entourant, même si le président Pezeshkian a salué le pacte, le présentant comme le début de la mise en place d’« un système de sécurité régional ». L’Arabie saoudite doit également ménager son partenaire indien, qui goûte peu ce nouveau rapprochement de Riyad avec Islamabad.

Une puissance internationale peut clairement se réjouir d’un tel accord saoudo-pakistanais : la Chine. Pékin est le premier client du pétrole saoudien et le port pakistanais de Gwadar, dont il a acquis la propriété et où il prévoit d’installer des infrastructures militaires, est le premier point de sa stratégie dite du « collier de perles » qui vise à sécuriser ses approvisionnements énergétiques en provenance du golfe Persique. On l’aura compris : les États-Unis voient se bâtir de nouvelles reconfigurations ouest et sud-asiatiques sans eux, et confortant le rival chinois.

Kevan Gafaïti ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

18.10.2025 à 16:56

Comment les trafiquants de cocaïne blanchissent l’argent des cartels

Pierre-Charles Pradier, Maître de conférences en Sciences économiques, LabEx RéFi, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Texte intégral (1849 mots)

Pour blanchir l’argent tiré de la vente de cocaïne, les trafiquants ont longtemps convoyé leurs recettes en utilisant des billets de 500 euros confiés à des « mules ». La surveillance accrue et la raréfaction des grosses coupures ont conduit les réseaux de blanchiment à payer les trafiquants de drogue en cryptomonnaies et à expédier les espèces sur des routes plus tranquilles, comme celles menant à Dubaï (Émirats arabes unis).

Le marché de la cocaïne a explosé entre 2014 et 2023. La production en Colombie a été multipliée par plus de sept pour atteindre, selon l’Organisation des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), près de 2 700 tonnes.

En coulisse, les trafiquants de drogue trouvent des moyens tout aussi illicites pour payer leurs fournisseurs, leurs petites mains ou pour dépenser le fruit de leur commerce criminel. La solution utilisée : le blanchiment d’argent. On estime que 25 % des montants collectés doivent être blanchis.

Trois phases sont généralement nécessaires dans le blanchiment : le placement dans le système financier, l’empilement (ou layering) avec le but de perdre la trace de l’origine des fonds et, enfin, l’intégration, où l’argent apparaît désormais légitime. Cette typologie ne permet pas de comprendre que le blanchiment est parfois partiel, c’est-à-dire qu’on s’arrête à la première étape. Considérons un exemple.

Prenons l’argent tiré de la cocaïne en provenance du principal exportateur de la coca : la Colombie. Une partie est intégralement blanchie sur place, en réinjectant l’argent liquide dans des commerces légitimes – restaurants, salons de coiffure, etc. –, tandis qu’une autre partie sert à payer la marchandise. Pour ce faire, il a longtemps suffi de fournir des espèces – en billets de banque –, dont le blanchiment s’achevait en Colombie.

Contrebande d’espèces

En Europe, elles sont changées en billets de 500 euros par des complices travaillant dans des banques puis confiées à des mules d’argent. Ces dernières prennent l’avion avec des sommes de 200 000 à 500 000 euros. Cette contrebande d’espèces en vrac (bulk cash smuggling) est le maillon de la chaîne du trafic de drogue ayant bénéficié à l’apparition des cryptomonnaies dans le trafic de drogue.

Pour bien comprendre l’emploi des cryptomonnaies dans le blanchiment de l’argent de la drogue, il faut expliciter les modalités de la contrebande d’espèces en vrac. Un article de Peter Reute et Melvin Soudijn (le premier est criminologue et le second officier de renseignement dans la police néerlandaise) a permis de mesurer précisément les coûts de cette opération. Ils ont accédé aux documents comptables des trafiquants dans six affaires jugées pour des faits qui se sont déroulés entre 2003 et 2008. Ils totalisent 800 millions d’euros transportés entre les Pays-Bas et la Colombie.

Les coûts représentaient environ 3 % pour le changement des petites coupures en billets de 500 euros, autant pour rémunérer la mule, un peu moins pour son voyage. La surveillance importante de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol obligeait à prendre l’avion ailleurs en Europe. Si on tient compte des frais annexes, le seul transport de fonds à destination de la Colombie coûtait entre 10 % et 15 %, voire jusqu’à 17 % des montants déplacés.

Concrètement :

La cocaïne part de Colombie.

Elle est vendue par des intermédiaires en Europe.

L’argent collecté de cette vente est changé en billets de 500 euros, moyennant 3 % de frais.

Les billets de 500 euros sont confiés à des mules, moyennant 3 % de frais.

Les mules voyagent vers la Colombie, moyennant 3 % de frais.

L’argent liquide arrive en Colombie pour payer la drogue, puis est blanchi sur place, avec encore des frais.

Pour les auteurs, la réglementation anti-blanchiment réussit à augmenter significativement les coûts de la contrebande, notamment le transport, mais pas le prix de vente, puisque le marché de la cocaïne augmente chaque année en France. En France, les prévalences de consommation ont été multipliées par neuf depuis 2000. Pour pallier ces réglementations, les trafiquants misent sur le billet de 500 euros.

Fin des billets de 500 euros

Rebondissement le 4 mai 2016 : la Banque centrale européenne (BCE) décide de cesser l’émission des billets de 500 euros. Le nombre de ces billets en circulation passe de 614 millions, fin 2015, à un peu moins de 220 millions au milieu de l’année 2025).

« Il a été décidé de mettre fin de façon permanente à la production du billet de 500 euros et de le retirer de la série “Europe”, tenant compte des préoccupations selon lesquelles cette coupure pourrait faciliter les activités illicites », souligne la Banque centrale européenne.

Cette même année, un nouvel actif financier entre en trombe : le bitcoin.

Apparition des cryptomonnaies

À partir de 2016, face à la raréfaction des billets de 500 euros, le bitcoin va contribuer à reconfigurer les routes du trafic d’espèces.

Au lieu d’une filière intégrée où les espèces reviennent à la source de la drogue pour payer les livraisons, on assiste à une spécialisation. D’un côté, les trafiquants de drogue échangent leurs espèces contre des cryptomonnaies qu’ils utilisent pour payer leur approvisionnement en Colombie. De l’autre, une filière de blanchiment récupère les billets et les fait voyager sur des routes plus faciles, comme celles menant à Dubaï (Émirats arabes unis).

Comment sait-on cela ? Par exemple, grâce à l’opération Destabilize de la National Crime Agency britannique. Le dossier de presse décrit un réseau international de blanchiment, contrôlé par des Russes. Ils utilisaient une plateforme d’échange n’exerçant pas son obligation de vigilance, Garantex, pour les opérations en cryptomonnaies, et Dubaï pour les opérations en espèces.

Le réseau de blanchiment récoltait les espèces des trafiquants de drogue et les payait en cryptojetons (notamment en USDT-Tether), moyennant 3 % de frais seulement. Par comparaison avec les 10 % à 15 % que coûtait le transport en Colombie avant la mise en extinction des billets de 500 euros, c’est une économie de 70 % à 80 %.

Cadre de déclaration des cryptoactifs

Les cryptomonnaies – d’abord le bitcoin et, désormais, les stablecoins comme l’USDT-Tether – ont permis aux trafiquants de drogue d’économiser leur marge sur l’envoi d’espèces en choisissant les routes les plus sûres. Il est trop tôt pour savoir si l’augmentation considérable du trafic de drogue transatlantique, attestée par une enquête récente du Financial Times, est liée à cette innovation technique.

Concrètement, la nouvelle méthode suit cette nouvelle route entre les trafiquants de drogue et les réseaux de blanchiment :

La cocaïne part de Colombie.

Elle est vendue par des intermédiaires en Europe.

L’argent collecté de cette vente est changé contre des cryptomonnaies USDT- Tether, moyennant 3 % de frais.

Les cryptomonnaies USDT-Tether sont envoyées en Colombie pour payer la drogue.

Pour le réseau de blanchiment, les espèces sont confiées à des mules, qui voyagent à Dubaï, moyennant 1 % de frais.

À Dubaï, les espèces sont blanchies, moyennant 1 % de frais.

Législation contre le blanchiment par cryptoactif

On peut penser que l’application des règles antiblanchiment aux prestataires de services liés aux cryptoactifs, dans les pays signataires du Crypto-Asset Reporting Framework_, va compliquer le jeu des organisations criminelles… qui sauront pourtant trouver les moindres failles et les exploiter.

L’invention des cryptomonnaies a fait perdre des années dans la lutte contre la criminalité organisée, mais la « coalition des volontaires », comme la Suisse, les Bahamas, Malte ou la France s’organise enfin.

En France, la lutte contre le blanchiment d’argent est renforcée par une loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic », promulguée en juin 2025. Un parquet national spécialisé est créé. Des mesures sont mises en place, de la fermeture administrative des commerces de façade (par les préfets plutôt que les maires trop exposés), le gel des avoirs des narcotrafiquants ou contre le mix de cryptoactifs.

Mais les trafiquants s’adaptent pour éviter d’être pris, c’est ce que nous verrons dans un second article.

A travaillé pour la Direction de la Surveillance du Territoire dans les années 1990.

18.10.2025 à 09:49

De Tianjin à New York : comment la Chine cherche à reconfigurer la gouvernance mondiale

Quentin Couvreur, Doctorant en science politique, Sciences Po

Texte intégral (2102 mots)

En septembre 2025, la Chine a organisé une grand-messe de l’Organisation de coopération de Shanghai et un immense défilé à l’occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut l’occasion pour elle d’afficher sa volonté de réformer la gouvernance mondiale et de se poser en leader du « Sud global ». Dans le même temps, comme l’a démontré la dernière Assemblée générale de l’ONU, la République populaire cherche à s’imposer toujours davantage au sein des Nations unies, tout en rapprochant les institutions onusiennes des plateformes multilatérales qu’elle contrôle.

Dans un contexte marqué par l’unilatéralisme croissant des États-Unis de Donald Trump et par les incertitudes qui pèsent sur le système onusien, la Chine cherche à apparaître comme un pilier de la gouvernance mondiale tout en appelant à la réforme de celle-ci.

Au mois de septembre 2025, le double anniversaire de la victoire des Alliés (reddition de l’Allemagne en mai et du Japon en septembre 1945) et de la fondation de l’Organisation des Nations unies en octobre 1945 a offert à Pékin une séquence idéale pour promouvoir un système multilatéral plus étroitement aligné sur ses intérêts.

Le sommet de l’OCS et l’annonce de l’Initiative pour la gouvernance mondiale

La séquence s’est ouverte le 1er septembre à Tianjin, où la Chine organisait le 25e sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Fondée en 2001 par la Chine, la Russie et quatre pays centrasiatiques, l’OCS était à l’origine une organisation régionale essentiellement vouée aux questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Elle s’est ensuite progressivement étendue, intégrant l’Inde et le Pakistan (2017) puis l’Iran (2023) comme nouveaux membres.

Aujourd’hui, l’organisation eurasiatique – la plus « grande organisation régionale du monde », comme aime à le rappeler Pékin – s’est muée en une plateforme stratégique au sein de laquelle la Chine promeut ses normes et son discours sur la nécessaire réforme de l’ordre international, tout en affichant son leadership au sein du « Sud global ».

À Tianjin, le président chinois Xi Jinping avait ainsi rassemblé une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement, dont le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre indien Narendra Modi.

En présence du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, le président chinois a saisi l’occasion de ce sommet pour annoncer une Initiative pour la gouvernance mondiale (GGI, de l’anglais Global Governance Initiative), visant à « construire un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable ». Déclinant cinq concepts clés, il a notamment souligné l’importance du respect de la souveraineté et du droit international, tout en appelant à renforcer le multilatéralisme face aux grands défis mondiaux.

Formulée en termes délibérément vagues et exempte de propositions concrètes, la GGI n’en esquisse pas moins la vision chinoise d’une gouvernance mondiale reconfigurée, dans l’objectif de pallier trois « défaillances » des organisations existantes : la sous-représentation des pays du Sud dans les enceintes internationales, l’érosion de l’autorité des Nations unies (incarnée par l’impuissance du Conseil de sécurité face à la situation à Gaza) et leur manque d’efficacité (démontré par le retard dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable).

Cette vision se caractérise par la centralité qu’elle accorde aux questions de développement économique, par son refus des alliances militaires au profit d’une sécurité commune, et par sa conception pluraliste de la « coexistence harmonieuse » entre civilisations, qui ne laisse aucune place à l’universalité des droits humains.

Ces thématiques avaient déjà été mises en avant par les trois initiatives globales lancées par Xi Jinping entre 2021 et 2023, portant respectivement sur le développement, sur la sécurité et sur la civilisation.

Une constellation d’organisations et de forums multilatéraux

Cette vision se manifeste également dans le choix du sommet de l’OCS pour annoncer la GGI. L’OCS incarne en effet la volonté de Pékin de reconfigurer la coopération multilatérale autour d’une constellation d’organisations, de forums et de mécanismes peu contraignants, dont le principal point commun est de promouvoir un monde multipolaire, tout en accordant une place prépondérante, voire centrale, à la Chine. S’appuyant sur son « cercle d’amis » parmi les pays en développement, Pékin entend bâtir des contrepoids aux institutions dominées par les pays occidentaux, comme le G7.

Cette constellation comprend en premier lieu l’OCS et les Brics+, dont l’élargissement récent était une priorité pour la Chine. Dans le domaine financier, elle inclut également la Nouvelle Banque de développement des Brics (NBD), mais aussi la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (AIIB), établie en 2016. Surtout, elle s’étend via la multiplication des forums « multi-bilatéraux » sino-centrés, comme le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) ou le Sommet Chine-Asie centrale, dont la première édition a été organisée en 2023.

Si ces plateformes participent d’abord d’un « effet d’affichage », l’évolution de l’OCS traduit la volonté chinoise d’en faire un vecteur d’approfondissement des coopérations.

Invoquant la nécessité de mettre en œuvre des « actions concrètes », le président chinois a ainsi plaidé pour la création d’une banque de développement de l’OCS. Il a aussi annoncé la mise en œuvre d’une centaine de projets de développement en faveur des États membres, financés par un don de deux milliards de yuans (240 millions d’euros), de même qu’un renforcement de la coopération dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’intelligence artificielle.

Quel rôle pour l’ONU dans la diplomatie multilatérale chinoise ?

À la lumière de ces évolutions, la place accordée aux Nations unies dans la vision chinoise du multilatéralisme interroge. En effet, en 2015, pour le 70e anniversaire de l’ONU et pour son premier discours en tant que président de la Chine à la tribune de l’Assemblée générale, Xi Jinping avait mis en scène l’engagement multilatéral de son pays, présenté comme prêt à assumer davantage de responsabilités et à renforcer sa contribution à une organisation considérée comme « la plus universelle, la plus représentative et dotée de la plus haute autorité ».

Au cours des années suivantes, la Chine s’est affirmée comme une actrice majeure du système onusien, devenant sa quatrième contributrice financière et prenant la direction de plusieurs agences. Ambitionnant de transformer l’organisation depuis l’intérieur, elle s’est investie dans les Nations unies pour renforcer ses liens avec les pays en développement, diluer les normes libérales et redéfinir la conception des droits humains, tout en promouvant ses propres initiatives, en particulier les Nouvelles Routes de la soie.

À lire aussi : Organisations internationales : le spectre d’une hégémonie chinoise se concrétise

Dix ans plus tard, pour le 80e anniversaire de l’ONU, Xi Jinping n’a pas fait le déplacement à New York, préférant y dépêcher son premier ministre, Li Qiang. Cette absence n’est pas anodine, puisque c’est la première fois depuis 1985 qu’un président chinois ne se rend pas à un anniversaire décennal de l’organisation. De même, le choix de dévoiler la GGI au sommet de l’OCS plutôt qu’à la tribune de l’Assemblée générale peut être interprété comme une volonté de la Chine de privilégier et de renforcer des plateformes où elle peut plus aisément manœuvrer.

Néanmoins, l’ONU demeure une source essentielle de légitimité pour Pékin, qui continue de proclamer son soutien à l’organisation, en contrepoint du désengagement des États-Unis. Pékin renforce sa présence au sein des institutions onusiennes et a accru ses contributions financières volontaires en 2024, celles-ci atteignant leur plus haut niveau depuis 2016. Pour autant, ces contributions restent modestes au regard des besoins, et la Chine contribue elle-même à la grave crise de liquidités que traverse l’ONU, en s’acquittant de plus en plus tardivement de ses contributions obligatoires.

Revendiquer l’héritage de 1945

Au total, ces dynamiques ambivalentes ne suggèrent ni un désintérêt complet de Pékin pour le système onusien, ni une montée en puissance qui verrait la Chine entièrement supplanter les États-Unis en son sein, ni encore l’édification d’un ambitieux système alternatif. En réalité, elles reflètent plutôt la volonté chinoise d’arrimer plus étroitement le système onusien aux formats multilatéraux privilégiés par Pékin. En témoigne l’adoption par l’Assemblée générale, le 5 septembre 2025, d’une résolution sur la coopération entre l’ONU et l’OCS, malgré l’opposition ou l’abstention des pays occidentaux.

Cet arrimage vise in fine à faire apparaître la vision illibérale de la Chine comme conforme aux principes de la Charte des Nations unies. C’est en effet l’héritage de 1945 que la Chine revendique, comme l’illustre le télescopage temporel entre le sommet de l’OCS et le grand défilé militaire organisé à Pékin pour les commémorations du 80e anniversaire de la victoire dans la « Guerre mondiale antifasciste ». Pour le Parti communiste chinois, il s’agit de se poser en garant légitime des principes fondateurs de la gouvernance mondiale et de l’ordre international, réinterprétés à l’aune de ses préférences idéologiques. En cela, comme l’a reconnu Li Qiang dans son discours, l’ONU demeure pour l’heure « irremplaçable ».

Quentin Couvreur ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

17.10.2025 à 11:40

L’Europe face à la « mise à l’épreuve permanente » imposée par la Russie

Christo Atanasov Kostov, International Relations, Cold War, nationalism, Russian propaganda, IE University

Texte intégral (1797 mots)

Derrière les manœuvres hybrides de la Russie – militaires, cyber et politiques – se dessine un objectif constant : épuiser l’Occident, diviser l’Europe et redessiner l’ordre sécuritaire issu de la guerre froide.

Les images sont tristement familières : les chars russes entrant en Géorgie en 2008, l’annexion de la Crimée en 2014 puis l’invasion de l’Ukraine en 2022, les avions militaires russes violant l’espace aérien européen et désormais de mystérieux drones provoquant la fermeture d’aéroports à travers le continent.

Ces épisodes s’inscrivent dans une stratégie unique, cohérente et en constante évolution : user de la force militaire là où c’est nécessaire, mener une guerre « hybride » ou « de zone grise » là où c’est possible, et exercer une pression politique partout ailleurs. Depuis des décennies, Moscou déploie ces tactiques avec un objectif précis : redessiner la carte sécuritaire de l’Europe sans déclencher une guerre directe avec l’OTAN.

Cet objectif n’a rien d’improvisé ni d’ambigu. Il repose sur un principe révisionniste : renverser l’élargissement de l’OTAN vers l’Est survenu après la guerre froide et rétablir une sphère d’influence russe en Europe.

C’est cette logique qui a guidé les actions du Kremlin à la veille de l’invasion de l’Ukraine. En décembre 2021, Moscou exigeait que l’OTAN proclame officiellement que l’Ukraine et la Géorgie ne pourront jamais adhérer à l’Alliance, et que les troupes de l’OTAN se retirent sur leurs positions de mai 1997, c’est-à-dire avant l’entrée des anciens États socialistes d’Europe de l’Est.

Ce n’était pas une manœuvre diplomatique préalable à l’invasion de février 2022, mais bien un objectif en soi. Aux yeux du Kremlin, l’élargissement de l’OTAN représente à la fois une humiliation et une menace existentielle qu’il faut enrayer à tout prix.

À lire aussi : « Nous avons été humiliés » : le discours du Kremlin sur les années 1990 et la crise russo-ukrainienne

Un arsenal de moyens de pression

Les actions russes peuvent tour à tour être perçues comme relevant du chantage, de la démonstration de force ou de la tentative de pression diplomatique. En réalité, elles relèvent de tout cela à la fois. Moscou brouille délibérément la frontière entre diplomatie, action militaire et propagande intérieure. Son « arsenal » de pressions s’organise en plusieurs volets :

La « stratégie du bord de l’abîme » pour forcer le dialogue : Les montées en puissance militaires – des concentrations de troupes à l’invasion de l’Ukraine – créent des crises qui obligent l’Occident à réagir. La Russie fabrique des situations d’urgence pour gagner du poids dans la négociation, comme elle l’a fait pendant la guerre froide, puis en Géorgie (2008) et en Ukraine (depuis 2014).

Les tests en « zone grise » : Les incursions de drones et d’avions russes dans l’espace aérien de l’Allemagne, de l’Estonie, du Danemark ou de la Norvège servent à jauger la capacité de détection et de réaction de l’OTAN. Elles permettent aussi de collecter des données sur la couverture radar, sans franchir le seuil d’un affrontement ouvert.

La pression hybride sur les « petits » membres de l’OTAN : Les cyberattaques et les perturbations énergétiques qui touchent divers États de l’OTAN visent à tester la solidarité de l’Alliance. Moscou cible les pays les plus vulnérables pour semer la discorde et la méfiance au sein de l’organisation.

Le théâtre intérieur : Sur la scène nationale, l’affrontement avec l’Occident sert de mise en scène politique. Comme l’a récemment déclaré Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, « l’Europe a peur de sa propre guerre ». Les atermoiements des Européens permettent de convaincre toujours davantage les Russes que l’Occident est indécis et faible, tandis que la Russie, elle, est forte et déterminée.

Cette stratégie n’a rien de nouveau : elle prolonge des méthodes éprouvées depuis l’effondrement de l’URSS. De la Transnistrie à l’Abkhazie, en passant par l’Ossétie du Sud et le Donbass, Moscou entretient des conflits « gelés » qui bloquent durablement l’intégration euro-atlantique de ces régions.

À lire aussi : Trente ans après l’effondrement de l’URSS, ces États fantômes qui hantent l’espace post-soviétique

Une « épreuve permanente »

Aujourd’hui, le Kremlin privilégie les moyens hybrides – drones, cyberattaques, désinformation, chantage énergétique – plutôt que la guerre ouverte. Ces provocations ne sont pas aléatoires : elles forment une campagne méthodique de tests.

Chaque incursion, chaque attaque sert à évaluer la réponse à ces questions : L’Europe sait-elle détecter ? Réagir de manière coordonnée ? Agir rapidement et efficacement ?

Comme l’ont reconnu des responsables belges après une récente série de survols de drones, le continent doit « agir plus vite » pour bâtir sa défense aérienne. Chaque aveu de ce type renforce la conviction du Kremlin : l’Europe est lente, divisée, vulnérable.

Ces épisodes sont ensuite recyclés en séquences de propagande à la télévision d’État, où les commentateurs moquent la « faiblesse » européenne et présentent la confusion du continent comme la preuve du bien-fondé de la ligne dure de Moscou. Cette crise fabriquée est, à son tour, la dernière application d’une stratégie longuement rodée. Vis-à-vis de l’Occident, l’objectif n’est pas la conquête, mais l’épuisement : une « mise à l’épreuve permanente » destinée à user ses ressources et sa cohésion par une pression continue, diffuse et de faible intensité.

Et maintenant ?

Les provocations croissantes de la Russie envers l’OTAN et l’Europe ne peuvent pas durer indéfiniment sans conséquences. Trois scénarios principaux se dessinent :