09.02.2026 à 15:59

La statue de la Liberté (1886-2026) : un anniversaire sous tension

Laurence Nardon, responsable du programme Amériques, IFRI (Institut français des relations internationales)

Texte intégral (1305 mots)

Cet article est publié en partenariat avec France Inter. Retrouvez Laurence Nardon, spécialiste de la politique américaine, dans le podcast « L’épopée de Lady Liberty », qui relate l’histoire épique de la statue de la Liberté, une idée française devenue le symbole de l’Amérique. Au fil des dix épisodes de ce poscast, Philippe Collin propose un long voyage dans le temps, un récit mouvementé à travers une amitié transatlantique autour de valeurs à défendre.

L’année 2026 marque les 140 ans de l’inauguration de la statue de la Liberté à New York, le 28 octobre 1886. Cette figure majestueuse, installée sur une île à l’embouchure de l’Hudson, est l’un des monuments préférés des New-Yorkais et des touristes, accueillant quatre millions de visiteurs par an. Au cours du temps, elle a su symboliser tour à tour la libération des esclaves et le triomphe de la république à l’issue de la guerre de Sécession (1861-1865), l’accueil des immigrants et le progrès social dans les années 1930, la lutte du « monde libre » et des démocraties libérales contre le totalitarisme pendant la guerre froide, ou encore la résilience de la ville après les attentats du 11-Septembre…

Cadeau de la France aux États-Unis, Lady Liberty incarne aussi le lien entre ces deux pays. Sa construction est imaginée en 1865 par un groupe d’amis français sous la houlette du professeur de droit Édouard de Laboulaye et du sculpteur Auguste Bartholdi, qui souhaitent célébrer la démocratie libérale américaine au lendemain de la guerre de Sécession. Leur projet exprime plus largement leur adhésion aux valeurs des Lumières et, implicitement, une critique du régime impérial de Napoléon III. Il mettra plus de vingt ans à se réaliser. Grâce à la vente de produits dérivés et aux dons du grand public des deux côtés de l’Atlantique, la statue elle-même est financée par la France, son socle par les Américains.

Une amitié franco-américaine compromise par le populisme trumpiste

La commémoration de son inauguration aurait pu donner lieu cette année à une célébration conjointe de l’amitié franco-américaine, d’autant plus qu’une autre date anniversaire se profile en 2026, celle de la Déclaration d’indépendance. Proclamée le 4 juillet 1776, cette dernière aura cette année 250 ans. On sait que la France a été le premier allié déclaré des rebelles nord-américains, dépêchant Lafayette, Rochambeau et l’amiral de Grasse à la tête de 10 000 hommes pour aider les révolutionnaires dans leur combat pour l’indépendance. On aurait donc pu imaginer dans les mois qui viennent des discours, des fleurs et des embrassades sincères devant la tombe de Lafayette au cimetière de Picpus et devant celle de Bartholdi au cimetière du Montparnasse.

Hélas, les relations entre Paris et Washington se sont dégradées depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025. À vrai dire, l’hostilité de la Maison-Blanche ne concerne pas seulement la France, mais toute l’Europe. Les hausses de droits de douane, les désaccords sur le soutien à l’Ukraine et le projet d’achat du Groenland refusé par le Danemark ne sont que les manifestations concrètes d’une remise en cause beaucoup plus fondamentale : la contestation idéologique du modèle libéral hérité des Lumières par le camp populiste MAGA (Make America Great Again) autour du président Trump. À Munich en février 2025, le vice-président J. D. Vance a ainsi dénoncé le « déclin civilisationnel » du Vieux Continent via le « wokisme » et l’immigration, laissant stupéfait le parterre d’Européens auquel il s’adressait.

Affirmer l’espoir de jours meilleurs

Dans ce contexte, les Européens n’ont désormais plus d’autre choix que de se penser seuls. C’est un choc pour certains de nos voisins : ceux qui sont très proches culturellement des États-Unis, comme la Grande-Bretagne, ou ceux qui se perçoivent comme particulièrement vulnérables vis-à-vis de la Russie, tels que la Pologne ou les pays baltes. Ces derniers avaient compris les avancées russes, de l’annexion de la Crimée en 2014 à l’invasion de l’Ukraine en 2022, comme la preuve qu’il fallait absolument maintenir la protection américaine, impliquant un alignement politique et stratégique, l’achat d’armements américains, etc. Le fait que les États-Unis de Trump soient devenus une puissance menaçante pour le Vieux Continent conduit ces mêmes pays européens à modifier en profondeur leur approche sécuritaire.

Cette rupture est sans doute plus facile à penser pour la France, qui a été historiquement habituée aux frictions avec Washington – c’est pour garantir son indépendance qu’elle a, avant même le retour de de Gaulle au pouvoir en 1958, lancé son propre programme de bombe nucléaire. La situation actuelle entraîne en tout cas des propositions inédites. Ainsi, le premier ministre canadien a proposé, lors du sommet de Davos de janvier 2026, que les puissances moyennes s’unissent pour tenir tête aux grandes puissances inamicales ou devenues inamicales. Si l’on considère qu’une telle alliance existe déjà avec l’Union européenne, cette dernière doit désormais avancer résolument dans la voie de la puissance géopolitique.

Mais sans doute faut-il aussi garder à l’esprit que le populisme trumpiste ne sera qu’un moment, peut-être un cycle, de l’histoire des États-Unis. La société civile américaine a connu deux cent cinquante ans de pratique démocratique ininterrompue et compte dans ses rangs une majorité de personnes « décentes ». Ces dernières auront du mal à accepter un glissement durable vers l’illibéralisme et l’agressivité internationale. Tocqueville ajoute encore que les Américains sont finalement peu intéressés par les passions politiques, tendant à se retirer tôt ou tard dans leur sphère privée.

Dès lors, les symboles conservent toute leur importance. Célébrer cette année la statue de la Liberté et les valeurs qu’elle incarne, c’est aussi affirmer l’espoir de jours meilleurs pour les États-Unis comme pour leurs alliés.

Laurence Nardon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

09.02.2026 à 15:58

Défendre la démocratie à Prague : comment un président et 100 000 manifestants ont mis le camp illibéral en échec

Jan Rovny, Professor of Political Science, Centre d’études européennes et de politique, Sciences Po

Texte intégral (2202 mots)

La République tchèque vit depuis octobre 2025 une cohabitation tendue entre le président (aux pouvoirs constitutionnellement réduits) Petr Pavel et le gouvernement illibéral conduit par le milliardaire Andrej Babiš. Cette tension vient de connaître un épisode dont les leçons vont au-delà du seul cas tchèque : appuyé par l’opinion publique, le président a réussi à tenir bon et à empêcher la nomination au gouvernement d’un politicien particulièrement extrémiste.

La semaine dernière, la République tchèque a été le théâtre d’une confrontation politique intense entre le président et le gouvernement, qui a finalement conduit quelque 100 000 personnes dans les rues de Prague.

Ces événements, déclenchés par la tentative de nomination d’un politicien controversé à un poste ministériel, ont incarné un clivage politique typique entre des illibéraux cherchant sans scrupules à dominer la scène politique et des défenseurs de l’ordre démocratique libéral – un clivage qui se décline aujourd’hui sous des dizaines de formes dans les démocraties développées. Les événements de Prague sont remarquables en ce qu’ils montrent comment les démocrates libéraux peuvent l’emporter.

Que s’est-il passé ?

Le cœur du différend réside dans le refus du président tchèque Petr Pavel de nommer Filip Turek, président d’honneur du parti des Motoristes – membre junior de la coalition gouvernementale – au poste de ministre de l’environnement. Turek, homme d’affaires et pilote automobile, est connu pour avoir vendu des médicaments alternatifs contre le Covid, pour collectionner des objets du Troisième Reich et banaliser le nazisme, ainsi que pour une longue série de propos racistes, sexistes et homophobes. Dans sa déclaration de rejet de la candidature de Turek, le président a invoqué l’incompatibilité des opinions et des actes de Turek avec les principes fondamentaux de la Constitution et de l’ordre juridique de la République tchèque.

Le différend s’est intensifié lorsque le chef des Motoristes, le ministre des affaires étrangères Petr Macinka, a critiqué le président Pavel et laissé entendre que lui-même et son parti cesseraient toute communication avec la présidence, limitant ainsi la capacité du chef de l’État à participer aux activités de politique étrangère.

Après une levée de boucliers de l’opposition, l’organisation civique « Un million de moments pour la démocratie » a réagi en appelant à une manifestation de soutien au président Pavel et contre le chantage politique de Macinka. Celle-ci a rassemblé environ 100 000 personnes dans la vieille ville de Prague, le 1er février 2026.

Des sondages d’opinion antérieurs indiquent que plus de 60 % des Tchèques considèrent Turek comme un candidat inapproprié à un poste ministériel, tandis que le président Pavel demeure le responsable politique le plus digne de confiance, avec 58 % de soutien dans l’opinion publique.

Peu après, Petr Pavel a rencontré le premier ministre milliardaire Andrej Babiš qui, sensible à l’opinion publique, a accepté la position du président et appelé à une nouvelle proposition de nomination ministérielle, mettant de facto les Motoristes et le ministre des affaires étrangères Macinka sur la touche.

Quel est le contexte ?

Comme tant de démocraties aujourd’hui, la République tchèque est traversée par un fossé entre, d’un côté, des forces politiques illibérales qui remettent en question les bénéfices de la démocratie libérale, de la coopération internationale et de l’intégration européenne, et, de l’autre, un camp libéral convaincu du caractère irremplaçable de l’ordre démocratique libéral fondé sur l’État de droit et la protection des droits humains et des libertés civiles.

Après les élections législatives d’octobre 2025, un nouveau gouvernement composé de trois partis illibéraux disparates est arrivé au pouvoir — en République tchèque, c’est le gouvernement qui dispose de l’essentiel des leviers de l’exécutif. Toutefois, le président Petr Pavel, général à la retraite qui a battu Andrej Babiš lors de l’élection présidentielle de 2023, constitue un important correctif constitutionnel.

Mais ce gouvernement est un mariage de convenance qui représente déjà un casse-tête pour Babiš. Comme je l’ai soutenu précédemment, son succès électoral pourrait encore s’avérer une victoire à la Pyrrhus. Les trois partis au pouvoir partagent certes une critique illibérale du statu quo ; mais ils divergent sur des points importants.

Le principal parti gouvernemental, ANO (Action des citoyens mécontents), formation technocratique de Babiš, est organisé pour servir de manière opportuniste les intérêts économiques de son dirigeant. Compte tenu des diverses procédures judiciaires visant Babiš, le rôle actuel d’ANO est de garantir le maintien de son immunité parlementaire. Son illibéralisme est donc avant tout stratégique. Sa critique sélective de l’Europe, ses allusions à la migration illégale ou son opposition à la régulation climatique se combinent à un soutien social ciblé à certains segments de la population. Cet illibéralisme modéré mobilise l’électorat d’ANO parmi les votants moins diplômés et ruraux, sans heurter directement les intérêts économiques ouest-européens de Babiš, ses contacts au sein de l’Union européenne (qui incluent le président Macron) ni son modèle économique fondé sur les subventions de l’État et de l’UE.

Le second parti gouvernemental, le SPD (Liberté et démocratie directe), classé à l’extrême droite, est plus dogmatiquement centré sur l’opposition à la migration, à l’internationalisme — en particulier à l’UE, qu’il souhaite quitter — et de plus en plus, aussi, au soutien tchèque à l’Ukraine. Son chef, Tomio Okamura, récemment désigné président de la Chambre basse du Parlement, appelle à donner la priorité aux citoyens tchèques avant tout. Son discours du Nouvel An, dénonçant les initiatives tchèques de soutien à l’Ukraine, qualifiant le gouvernement ukrainien de « junte autour de Zelensky » et affirmant que l’UE se dirige vers une « troisième guerre mondiale », a constitué une gêne pour le gouvernement. Le SPD combine ses appels nativistes avec un soutien social ciblé aux groupes défavorisés dans des domaines tels que les retraites, l’accès au logement abordable et le contrôle du coût de la vie.

Les Motoristes constituent la troisième composante du gouvernement. Fondés par un groupe de conservateurs de droite désabusés, ils combinent des positions économiques libertariennes avec un traditionalisme masculiniste. Ils aiment les gros moteurs thermiques et les faibles impôts. Cette dernière position, toutefois, peut les mettre en porte-à-faux avec leurs partenaires de coalition, dont les politiques sociales nativistes exigent des niveaux de dépenses plus élevés.

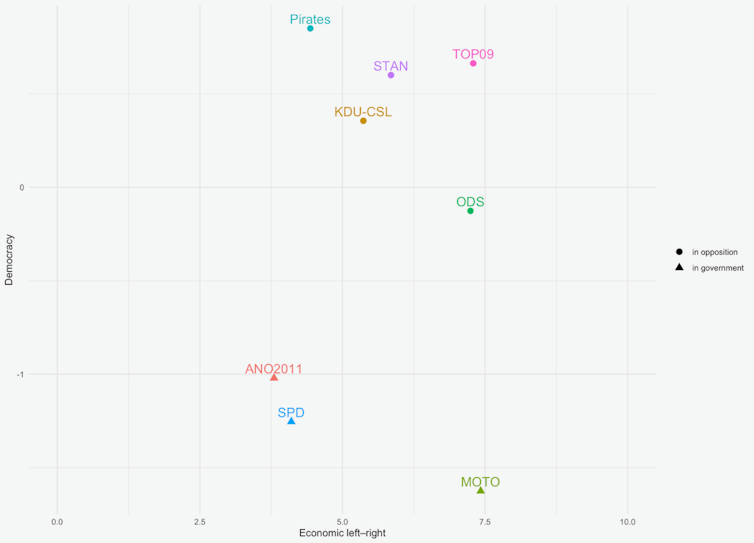

La figure ci-dessus, fondée sur les travaux de l’équipe du Chapel Hill Expert Survey présente les positions des partis gouvernementaux (triangles) et d’opposition (cercles) tchèques en matière de soutien à la démocratie libérale (axe vertical) et de positionnement économique gauche-droite (axe horizontal). Elle montre que l’espace politique tchèque est relativement resserré sur les questions économiques, mais plus dispersé sur la question démocratique. Alors que les formations d’opposition soutiennent clairement les principes constitutionnels libéraux — particulièrement un exécutif contraint et une justice indépendante — du pays (nombre de leurs dirigeants se sont exprimés en faveur du président Pavel), les trois partis gouvernementaux se situent du côté illibéral du spectre — les Motoristes étant en tête sur ce plan (notons que ces données ont été collectées début 2025, avant les dernières élections).

La figure met également en évidence les divisions du gouvernement sur les questions économiques. Alors qu’ANO et le SPD se situent à l’extrémité gauche de l’espace politique tchèque, les Motoristes — qui oscillent entre libertarianisme économique et autoritarisme culturel — comptent parmi les plus à droite.

La fragilité de cette coalition gouvernementale, divisée entre hommes d’affaires en quête de profits, radicaux nativistes et marginaux fascinés par le nazisme, ainsi que sur des priorités économiques fondamentales, a conduit Andrej Babiš à minimiser le conflit politique avec la présidence et à rechercher une remise à zéro politique.

Pourquoi cela importe-t-il ?

Les récents événements à Prague constituent une scène mineure dans le drame des luttes démocratiques qui se jouent aujourd’hui dans la plupart des démocraties développées. La semaine écoulée met toutefois en lumière la manière dont la démocratie peut se protéger contre des tentatives sans scrupules de contournement des normes libérales. La position inébranlable, guidée par la Constitution, des forces politiques de contre-pouvoir, combinée à une mobilisation civique organisée, a laissé les challengers illibéraux sur la touche.

Le président Pavel est resté fidèle à sa ligne tout au long du conflit de nomination, tout en précisant qu’il ne céderait que sur injonction de la Cour constitutionnelle. Son argumentation claire, se référant explicitement à la Constitution et à la jurisprudence constitutionnelle, a rendu toute riposte difficile pour les partisans des Motoristes. Parallèlement, l’organisation civique « Un million de moments pour la démocratie », désormais un groupe aguerri qui avait mené les grandes manifestations contre Babiš en 2019, a développé un maillage efficace et maintenu une large audience à travers le pays. Cela lui a permis de mobiliser 100 000 manifestants à un moment clé, offrant un important soutien populaire au président et forçant la main au premier ministre.

Ce n’est certainement pas le dernier acte de ce drame démocratique, mais un acte qui devrait être étudié par tous les responsables politiques et les citoyens qui continuent de penser que la démocratie libérale — la séparation des pouvoirs politiques et la protection des droits et libertés individuels — est préférable aux alternatives disponibles.

Jan Rovny a reçu des financements de recherche de l'Union Européenne.

09.02.2026 à 08:16

La NFL débarque à Paris : signe avant-coureur d'une américanisation de la « fan experience » en France ?

Boris Helleu, Maitre de conférences, spécialiste de marketing du sport, laboratoire NIMEC, Université de Caen Normandie

Texte intégral (3337 mots)

Les fans français de football américain auront l’occasion d’assister à un match officiel de NFL en octobre prochain en se rendant au Stade de France. Ce sera une première en France, mais la NFL comme les deux autres grandes ligues sportives états-uniennes que sont la NBA (basket) et la MLB (baseball), mais aussi des organisations comme l’UFC (sports de combat) et la WWE (catch), organisent déjà depuis des années des événements majeurs dans de nombreux pays étrangers. Au menu : une « fan experience » pensée dans les moindres détails ; ce modèle américain, désormais accessible régulièrement en Europe et notamment en France, va-t-il se diffuser massivement dans « nos » sports ?

Dans la nuit de dimanche à lundi, les Seattle Seahawks ont remporté la 60e édition du Super Bowl. En octobre 2026, la France accueillera pour la première fois une rencontre de saison régulière de la National Football League (NFL). Si cet événement s’inscrit dans la volonté des ligues nord-américaines de globaliser leur marque, assiste-t-on pour autant à une américanisation de l’expérience du fan ?

Le 2 février, la NFL a annoncé que les Saints de la Nouvelle-Orléans disputeront un match au Stade de France. Cette ligue a déjà organisé plus de 60 matchs de saison régulière en dehors des États-Unis (Londres, Berlin, Munich, Francfort, Madrid, Dublin, São Paulo, Mexico City, Toronto). Ces rencontres officielles s’inscrivent dans le calendrier des International Series, qui visent à générer de nouveaux revenus commerciaux et à développer de nouvelles fanbases locales dans de grandes villes de par le monde.

La NFL estime que la France est son troisième marché européen avec 14 millions de fans potentiels, derrière l’Allemagne (20) et le Royaume-Uni (19), mais devant l’Espagne (9). La franchise de Louisiane, ancienne colonie française, dispose des droits marketing internationaux en France depuis 2023 dans le cadre du programme Global Market ; autrement dit, elle exerce une forme d’exclusivité en France pour y développer son image de marque. Ainsi, à l’été 2025, une partie de l’équipe s’est déplacée en France pour y renforcer sa présence. Un partenariat stratégique a notamment été conclu avec les Musketeers de Paris qui évoluent dans l’European League of Football.

Le match de l’automne prochain est organisé avec le concours de l’entreprise française d’événementiel GL Events (qui a décroché la concession de l’exploitation du Stade de France en juin 2025), avec le soutien du ministère des sports, de la Fédération française de football américain (FFFA) et de collectivités locales. Selon Brett Gosper, directeur Europe et Asie-Pacifique de la NFL :

« C’est un mini Super Bowl ! On l’appelle comme ça, sans trop en promettre. On essaie de faire le maximum pendant la semaine. Parfois, les équipes arrivent cinq jours avant, ça aide aussi. Les activités dans le centre-ville sont importantes, surtout pour le premier match. Et puis, pour le show de la mi-temps, espérons que ce sera un ou une grand·e artiste. »

En somme, ce n’est pas simplement une rencontre sportive qui sera exportée à Paris, mais une autre façon de voir et vivre un match.

La Fan Experience : un concept académique

La fan experience est l’adaptation au domaine du sport de la notion d’expérience client applicable à divers domaines comme l’hôtellerie ou encore la SNCF. Elle est capitale dans l’industrie du spectacle sportif. Ainsi, Roger Goodel, le grand patron de la NFL, avait-il dès 2017 écrit aux fans pour expliquer comment il songeait améliorer la Fan Experience. Mais la prise en compte de cette Fan Experience dépasse le cadre des États-Unis.

En France, en ce début d’année, l’association Sporsora, qui regroupe les grands acteurs français du sport business, a publié une étude dédiée à l’expérience spectateur. En 2023, le Pôle ressources national sport-innovations du ministère chargé des sports publie une notice intitulée « La “Fan Experience”, outil incontournable des stratégies de développement numérique des acteurs du sport ». Bref, la Fan Experience est partout ; mais elle est aussi un objet d’étude prisé des universitaires spécialistes de marketing du sport.

Ces derniers considèrent que le spectacle sportif n’est pas un bien de consommation comme les autres. Il tire sa singularité de son caractère intangible et imprévisible. En effet, le match est co-produit par des équipes, spectateurs et médias et se consomme et fur et à mesure de sa production. De fait, il génère un bénéfice client de tout autre nature qu’un produit classique. On y recherche excitation, socialisation et évasion sans vraiment savoir si on va assister à un beau match ou si l’équipe qu’on encourage va gagner.

Aussi attractif que soit ce caractère imprévisible, il constitue un défi pour l’organisateur, qui ne peut se contenter de faire reposer la satisfaction de sa clientèle sur un match à l’issue incertaine. Si le match demeure au cœur de l’expérience de consommation, il est nécessaire d’optimiser la qualité de services périphériques (accueil, animation, restauration…) et ainsi, même en cas de défaite, inciter les spectateurs à revenir. Autrement dit, la satisfaction des fans ne repose pas seulement sur la qualité du match ou son issue, mais plus certainement sur la qualité du service.

Dans une étude de 1994 consacrée à la stratégie marketing employée par les franchises NBA pour favoriser les affluences, les auteurs ont identifié 21 techniques. Selon eux, avoir une équipe victorieuse n’est pas forcément ce qui conditionne la venue au stade (même si ça aide !). D’autres chercheurs ont entrepris de différencier la part de la satisfaction des fans qui provient de la qualité du service et celle qui résulte du match. Leur étude, menée au Japon et aux États-Unis, établit un lien puissant entre l’ambiance du match et la satisfaction des fans, laquelle dépend également du personnel du stade et de la facilité d’accès aux services. Dans un article intitulé « Marketing expérientiel et analyse des logiques de consommation du spectacle sportif », les auteurs montrent comment la consommation de spectacles sportifs est façonnée par la recherche d’expériences vécues qui relèvent, les uns comme les autres, de variables individuelles (recherche de sensations, recherche d’esthétisme, besoin de stimulation, implication…) et des variables sociales (recherche d’interactions spectateur/joueur, spectateur/personnes proches…).

La littérature académique a donc conçu de nombreux modèles de l’expérience de consommation des fans. On considère que le produit « match », détaillé en services de qualité, va procurer une bonne expérience émotionnelle, générer de la satisfaction, de la loyauté et de la recommandation. Une étude identifie 11 items classés en trois principales catégories : qualité des interactions (agents de sécurité, buvette, joueurs) ; qualité de l’environnement (interactions sociales, sons et lumières, accessibilité, propreté, places, configuration du stade) ; et la qualité de l’issue du match (ambiance, qualité de la rencontre, divertissements). La fan experience, concept central du marketing du sport, désigne donc l’ensemble des interactions vécues par un spectateur avant, pendant et après un match. Bref, la satisfaction du fan ne repose pas seulement sur la victoire de son club préféré, mais aussi sur la qualité des services périphériques : accueil, restauration, animation, confort, expérience numérique (détaillée ici en 2023) etc.

Ce que Paris peut apprendre de Londres

Olivier Ginon, président du Groupe GL Events qui organisera le match au Stade de France, explique :

« Accueillir le premier match NFL à Paris au Stade de France reflète une ambition partagée et illustre notre capacité à rassembler différentes cultures sportives, à garantir une excellence opérationnelle et à positionner Paris et la France comme une destination de choix pour les plus grands événements sportifs mondiaux. »

Mais, à ce jour, la capitale européenne du sport US est Londres. Si Paris accueille depuis peu des rencontres de NBA (en 2020 puis chaque année depuis 2023), Londres dispose d’une solide expérience dans l’organisation de rencontres de NBA, NFL et MLB. S’appuyant sur la longue histoire de sa relation avec le Royaume-Uni, la NFL y a organisé une quarantaine de matchs depuis 2007 aux stades de Wembley, Twickenham et Tottenham, mobilisant de 60 000 à 86 600 spectateurs selon la capacité des enceintes.

Le stade de Tottenham a d’ailleurs été conçu par le cabinet d’architectes américain Popoulous, qui s’est inspiré de stades états-uniens en prévoyant une pelouse synthétique rétractable, ce qui a permis au club de signer un partenariat de dix avec la NFL pour accueillir deux matchs par an. Après avoir délocalisé des rencontres au Mexique, au Japon et en Australie, la ligue de baseball (MLB) a organisé des matchs de saison régulière en 2019 puis en 2023 et en 2024 au London Stadium, pour des affluences allant de 55 000 à 59 600 spectateurs par match. Dans le même temps, la MLB a renoncé à organiser des rencontres à Paris en 2025.

Au-delà des rencontres, les ligues états-uniennes investissent la capitale britannique en mettant en place des animations à Trafalgar Square, Piccadilly ou encore Regent Street. L’objectif est double : séduire les fans européens et offrir aux Américains expatriés ou en voyage une expérience fidèle à celle des États-Unis.L’idée est de faire vivre aux fans une expérience authentique en concevant une rencontre telle qu’on pourrait la vivre aux États-Unis. Ce faisant, les organisateurs contentent tout à la fois des fans européens venus éprouver l’expérience d’un match comme aux États-Unis et les fans nord-américains qui ont fait le déplacement. Les premiers sont là pour voir un match NFL, les seconds pour encourager leur équipe dans des conditions similaires qu’à la maison.

Les organisateurs s’assurent d’ailleurs, lors d’enquêtes de satisfaction, que le public présent a apprécié les activités proposées (course des mascottes, hymnes nationaux, musique, effets pyrotechniques, spectacle de mi-temps…). La NFL connait un tel succès à Londres que Roger Goodel a évoqué la possibilité d’y organiser un jour un Super Bowl.

Une américanisation du spectacle ?

En octobre 2020 paraît dans le journal suisse Le Temps un article intitulé « La revanche du sport américain : comment “aller au stade” est devenu “partager la fan experience” ». On y lit_ :

« Si les Américains ne parviennent pas à mondialiser leurs sports, ils sont en train d’exporter leur vision du sport-spectacle, que l’on pourrait définir comme un acte de consommation, massive mais passive, du produit d’un secteur de l’industrie du divertissement. […] Depuis une dizaine d’années, la transformation du langage a mis des mots sur ce phénomène d’américanisation de la culture sportive “à l’européenne”. Aller au match est devenu “vivre la fan experience”. »

Trois ans plus tard, dans le média en ligne Konbini, une journaliste relate son expérience d’un match de NFL délocalisé à Londres. L’article est intitulé « J’ai passé le week-end aux États-Unis à essayer de comprendre quelque chose au foot US (mais j’étais à Londres) ». Il faut alors se demander si les modalités de consommation du spectacle sportif s’uniformisent sous l’effet d’une américanisation définie comme une forme particulière de globalisation culturelle dans laquelle les normes et valeurs issues des États-Unis s’imposeraient au niveau international, ou relèvent plutôt d’une forme de glocalisation, c’est-à-dire de l’adaptation de stratégies d’internationalisation aux contextes locaux.

Parler d’américanisation de la consommation de spectacle sportif en Europe paraît abusif. Toutes les bonnes pratiques identifiées dans des rencontres de sport US ne se diffusent pas dans les sports européens. Au-delà de raisons culturelles, logistiques (configuration des stades), il faut considérer que si les événements sportifs européens et américains relèvent du domaine du divertissement, ils sont des produits totalement différents.

Un match de Premier League (deux mi-temps) va durer en moyenne 114 minutes pour 51 % de temps de jeu effectif. Un match NFL (quatre quarts-temps) dure en moyenne 208 minutes pour 8 % de temps de jeu effectif. Un match de baseball (neuf manches) dure en moyenne 225 minutes pour 10 % de temps de jeu effectif. Aussi, les diverses animations habillant une rencontre de sport américain n’apparaissent pas transposables au football européen. Aussi, ce qui est perçu comme une américanisation du sport européen n’est pas tant l’adoption d’animations, musiques ou nourritures existant outre-Atlantique, mais plutôt la prise en compte systématique des variables de l’expérience fan avant, pendant et après le match.

Boris Helleu ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview