10.02.2026 à 16:50

« Si j’avais su » : la phrase qui absout les élites dans l’affaire Epstein ?

Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po

Texte intégral (2229 mots)

La plupart des personnalités citées dans les archives Epstein qui viennent d’être révélées affirment que si elles avaient été au courant de ses crimes, elles n’auraient en aucun cas entretenu la moindre forme de contact avec le milliardaire, qui avait été condamné en 2008 pour trafic de prostituées mineures. Ce procédé rhétorique est toutefois loin de suffire à répondre à toutes les interrogations que suscite la pérennité de leurs relations avec un homme dont le passé judiciaire était, en réalité, de notoriété publique. Au contraire, ce type de défense est de nature à alimenter, auprès des simples citoyens, l’idée que les élites estiment appartenir à une caste à part.

Depuis la divulgation progressive de près de trois millions de documents judiciaires, de dépositions sous serment et de pièces issues de procédures civiles et pénales liées à Jeffrey Epstein, une réponse revient avec une régularité presque mécanique chez les personnalités citées ou associées à son réseau : « Je ne savais pas. Si j’avais su, je ne l’aurais jamais fréquenté. »

Cette formule, reprise par des responsables politiques, des membres de familles royales, des figures centrales du monde économique, s’est imposée comme la ligne de défense dominante du scandale. Caroline Lang tout comme la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, qui affirme que ses échanges avec le financier relevaient d’« une erreur de jugement », ont récemment mobilisé cet argument, affirmant avoir ignoré la réalité des crimes d’Epstein au moment de leurs interactions avec lui.

À première vue, ces déclarations semblent relever d’une posture morale minimale. Elles permettent de condamner les faits sans ambiguïté et d’ériger une frontière claire entre le criminel et ceux qui l’ont côtoyé. Pourtant, replacée dans son contexte historique, judiciaire et médiatique, cette ignorance revendiquée pose un problème de crédibilité majeur. Elle interroge moins la sincérité individuelle que le fonctionnement collectif des élites face à une information abondante, accessible et durablement documentée.

Une condamnation judiciaire qui était tout sauf un secret bien gardé

Jeffrey Epstein n’a jamais été un prédateur invisible. Dès la fin des années 1990, des signalements circulent dans les cercles policiers de Floride. En 2005, la plainte déposée par la famille d’une mineure de 14 ans déclenche une enquête officielle de la police de Palm Beach. En 2006, Epstein est arrêté. En 2008, il conclut un accord judiciaire exceptionnel avec le bureau du procureur fédéral du district sud de la Floride. Ce « non-prosecution agreement » lui permet d’éviter des poursuites fédérales pour trafic sexuel de mineures, crimes passibles de peines très lourdes, en échange d’un plaidoyer de culpabilité limité à des infractions de niveau étatique.

Les faits sont publics, précis et chiffrés. Epstein est condamné à dix-huit mois de prison, n’en purge que treize dans un régime de semi-liberté extrêmement favorable, comprenant jusqu’à douze heures de sortie quotidienne, six jours sur sept. Il est officiellement enregistré comme délinquant sexuel. En 2020, l’enquête du Miami Herald, intitulée « Perversion of Justice », met en lumière l’ampleur des protections institutionnelles dont il a bénéficié et identifie au moins trente-six victimes mineures citées dans le cadre de l’accord de 2008.

Malgré cette condamnation, Epstein continue à évoluer dans les cercles de pouvoir pendant plus d’une décennie. Entre 2008 et 2018, il fréquente des universités prestigieuses, finance des programmes de recherche, entretient des relations avec d’anciens chefs d’État, des membres de familles royales, des investisseurs influents et des intellectuels médiatisés. Ses donations à des institutions académiques se chiffrent en centaines de milliers de dollars, parfois après sa condamnation. Ce maintien au sommet après une reconnaissance officielle de culpabilité constitue le cœur du scandale.

La formule « Si j’avais su » fonctionne alors comme un mécanisme central de dissociation sociale. Elle permet de séparer artificiellement la relation entretenue avec Epstein de la connaissance de sa trajectoire judiciaire. Elle repose sur l’idée implicite que la sociabilité des élites évoluerait dans un espace parallèle, partiellement soustrait aux normes pénales ordinaires. Cette dissociation n’est pas un accident individuel. Elle est structurelle et collectivement tolérée.

Redevabilité : la mécanique silencieuse du système Epstein

L’un des ressorts essentiels du système Epstein réside dans la production systématique de redevabilité. Epstein ne se contente pas d’acheter des relations par l’argent. Il crée des situations d’endettement symbolique. Il offre, finance, héberge, soutient, facilite. Chaque geste est présenté comme désintéressé, mais aucun n’est neutre. La redevabilité n’est jamais contractualisée, ce qui la rend d’autant plus efficace.

Epstein cible des individus disposant d’un capital symbolique élevé. En retour, il leur offre des ressources rares : accès à des résidences d’exception à Manhattan, Palm Beach ou dans les îles Vierges, usage de jets privés, financement de projets académiques, soutien à des trajectoires professionnelles ou familiales. Il héberge des proches, facilite des parcours éducatifs ou offre une visibilité institutionnelle.

Le cas de Caroline Lang illustre cette logique de manière particulièrement éclairante. Le fait qu’Epstein ait hébergé l’une de ses filles en son absence, et aussi elle-même en compagnie de ses deux filles, dans des propriétés lui appartenant ne relève pas d’un simple service ponctuel. Il s’agit d’un acte à forte valeur symbolique, qui engage une dette morale durable. Cette redevabilité n’implique pas une complicité active, mais elle rend la rupture socialement coûteuse. Elle crée un inconfort moral à l’idée de dénoncer, d’interroger ou de s’éloigner publiquement.

La redevabilité fonctionne ici comme un mécanisme de neutralisation. Celui qui a reçu hésite à questionner. Celui qui a bénéficié hésite à rompre. Celui qui est redevable hésite à savoir. La proximité devient un frein cognitif. Dans ce cadre, l’ignorance n’est pas une absence d’information, mais une posture rendue possible par la dette symbolique.

La recevabilité sociale d’Epstein repose sur cette accumulation de relations redevables. Chaque figure prestigieuse qui le fréquente renforce l’illusion de normalité. Ce cercle autoréalisateur transforme la condamnation judiciaire en détail marginal, absorbé par le poids du réseau.

Le « Si j’avais su » permet ensuite d’effacer cette dynamique. Il transforme une relation structurée par des échanges matériels et symboliques en simple erreur de jugement. Il neutralise la question des bénéfices reçus. Il évite surtout d’interroger la responsabilité collective d’un système fondé sur l’évitement du savoir.

Le « Si j’avais su » et la théorie du complot

La posture du « Si j’avais su » ne se limite pas à une stratégie individuelle de protection réputationnelle. Elle produit des effets politiques et cognitifs profonds sur la perception du pouvoir et alimente directement la défiance contemporaine envers les élites. En affirmant qu’ils ignoraient des faits pourtant publics, documentés et accessibles, les acteurs concernés installent un décalage troublant entre leur position sociale et leur responsabilité informationnelle. Cette dissonance nourrit un soupçon durable : si ceux qui disposent du plus fort capital culturel, médiatique et relationnel disent ne pas savoir, alors soit ils mentent, soit ils bénéficient d’un régime d’exception.

C’est dans cet espace de flou que prospèrent les théories complotistes. Le « Si j’avais su » crée une zone d’indétermination discursive, dans laquelle l’absence d’explication systémique laisse place à des récits alternatifs. En refusant de reconnaître les mécanismes ordinaires de complaisance, de silence et de redevabilité, cette posture alimente l’idée d’un mensonge organisé et d’une vérité volontairement dissimulée au public. Là où une analyse sociologique mettrait en évidence des logiques de réseau et de protection mutuelle, l’opinion perçoit un système opaque, intentionnellement dissimulé.

La défiance envers les puissants s’en trouve renforcée. Plus le statut de celui qui invoque l’ignorance est élevé, plus cette ignorance devient suspecte. Le « Si j’avais su » ne rassure pas ; il confirme l’idée que les élites vivent dans un monde séparé, soustrait aux contraintes morales ordinaires. En ce sens, cette posture ne désamorce pas la crise de confiance démocratique : elle l’aggrave. En l’absence de reconnaissance claire des angles morts et des responsabilités collectives, le discours officiel laisse le champ libre aux interprétations complotistes, qui trouvent dans cette ignorance proclamée l’un de leurs principaux arguments de crédibilité.

Comment peut-on ne pas savoir ?

Reste enfin une question centrale, rarement abordée frontalement : comment peut-on réellement ne pas savoir, à l’ère d’Internet et des réseaux sociaux ? Depuis le milieu des années 2000, les informations sur Epstein sont accessibles en quelques clics. Articles de presse, archives judiciaires, bases de données publiques, moteurs de recherche, réseaux sociaux : jamais l’accès à l’information n’a été aussi large, aussi rapide, aussi durable.

Ne pas savoir suppose alors un choix implicite. Celui de ne pas chercher. Celui de ne pas vérifier. Celui de considérer que certaines informations, bien que disponibles, ne méritent pas d’être intégrées. L’ignorance devient active. Elle repose sur une hiérarchisation des savoirs dans laquelle la respectabilité sociale l’emporte sur la vigilance morale.

Dans ce contexte, l’argument de l’ignorance perd sa dimension défensive pour devenir un révélateur. Il ne dit pas ce que les acteurs ignoraient, mais ce qu’ils acceptaient de ne pas vouloir savoir. À l’ère numérique, l’ignorance n’est plus un manque. Elle est une stratégie.

L’affaire Epstein ne révèle donc pas seulement des crimes, mais une culture du non-savoir partagée, rendue possible par la redevabilité, la proximité avec le pouvoir et la dissociation morale. Le « Si j’avais su » n’est pas une excuse. C’est le symptôme d’un système.

Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.02.2026 à 16:50

La Chine serait-elle déjà la première puissance militaire mondiale ?

Éric Martel-Porchier, Enseignant chercheur, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Texte intégral (3194 mots)

La supériorité militaire apparente d’une armée peut devenir une faiblesse lorsqu’elle nourrit un excès de confiance et une rigidité organisationnelle. L’exemple de la France vaincue en 1940 par une armée allemande reconstituée de fraîche date met en évidence le rôle décisif de l’adaptation, de l’innovation et de la capacité industrielle. Transposé à la rivalité sino‑américaine, ce précédent montre que la Chine, portée par une base industrielle très puissante et une doctrine centrée sur les drones et les systèmes autonomes, pourrait en cas de conflit ouvert compenser l’avance technologique américaine.

Cet article est la suite d’un article publié en 2020 qui posait déjà la question de la puissance économique de la Chine.

Aujourd’hui, il ne semble faire aucun doute que les États-Unis sont, de très loin, la première puissance militaire mondiale, en raison de l’importance de leurs dépenses annuelles, de leur nombre de bases à l’étranger et de la taille de leur armée. Celle-ci est aussi reconnue pour son expertise opérationnelle et ses performances technologiques. Malgré cela, cette puissance a priori majeure se trouve, dans les faits, en situation d’infériorité industrielle vis-à-vis de la Chine.

Dans l’hypothèse d’un conflit entre Washington à Pékin, il est fréquent d’entendre que, si à court terme la Chine subirait des dommages catastrophiques pour son économie et sa population, à long terme sa victoire serait acquise. L’histoire montre pourtant que les ressorts d’une victoire sont plus subtils que la simple comparaison des capacités militaires des belligérants au début du conflit. Il est même fréquent que la supériorité militaire perçue par un acteur soit à l’origine de sa défaite.

L’étrange défaite de la France en 1940

Juste après la bataille de France, en juin 1940, Marc Bloch, qui a été pendant l’invasion allemande officier de l’armée française, rédige un ouvrage de référence sur cette question. Dans l’Étrange défaite, il donne de précieuses indications sur la manière dont une organisation militaire peut être vaincue lorsqu’elle surestime sa puissance.

Ce n’est pas le seul exemple d’une armée défaite alors qu’elle se croyait toute puissante. Mais la description que fait Bloch des dysfonctionnements de l’état-major et de la société française en 1940 permet de comprendre avec précision les causes de la défaite. On l’attribue aujourd’hui volontiers à une infériorité numérique, en oubliant qu’elle n’était pas perçue comme telle par les généraux français, ce qui les a conduits à de graves erreurs. On oublie aussi que, lors de la Première Guerre mondiale, la supériorité militaire de l’Empire allemand était évidente, ce qui ne l’a pas empêché d’être vaincu.

Marc Bloch montre comment l’excès de confiance de l’armée française a été la cause principale de son échec en 1940. Il décrit un mécanisme social par lequel une armée qui se considère comme puissante peut être vaincue par une armée nouvelle venant de se construire. Si l’on se réfère aux chiffres de l’époque, à l’exception de l’armée de l’air, la situation était plutôt favorable aux forces alliées : l’armée française disposait d’une supériorité en chars de combat et en véhicules, et les bombardements aériens n’étaient pas aussi efficaces que ceux de l’artillerie, même si leur effet psychologique était bien réel.

L’infériorité renforce les armées, la supériorité les affaiblit

Ce paradoxe d’une armée défaite par excès de confiance en sa propre puissance peut être transposé à l’actualité. Si l’on compare aujourd’hui l’état de l’armée américaine et celui de l’armée chinoise, on retrouve un phénomène similaire. Les Américains disposent d’une supériorité en avions de chasse, porte-avions et chars de combat, mais un paramètre nouveau rend ce critère de suprématie beaucoup moins pertinent : la transformation des guerres contemporaines, marquées par l’omniprésence des drones et l’usage croissant de systèmes militaires autonomes.

En 1940, l’armée française restait imprégnée de sa grande victoire de 1918. Elle avait alors été la première armée du monde, par sa performance technologique et organisationnelle. Très efficace, elle avait dirigé les armées alliées et appris aux Américains à mener une guerre de grande envergure avec les premiers chars réellement efficaces, comme les Renault FT.

Vingt-deux ans plus tard, la société et les militaires français n’ont pas compris que les méthodes de la guerre s’étaient complètement transformées. La victoire de 1918 tenait en partie à une certaine flexibilité et à une capacité d’innovation face à une armée allemande alors plus rigide. Paradoxalement, cette armée allemande, contrainte par le traité de Versailles à dissoudre une grande partie de ses effectifs et de son équipement, a dû, après l’avènement du nazisme, se reconstruire avec une grande flexibilité en tirant les enseignements de sa défaite. Lorsqu’une armée a le temps de comprendre les causes d’une défaite, elle en retire souvent des leçons décisives et peut devenir, quelques années plus tard, une force redoutable.

Devenue flexible et innovante sur le plan technologique, développant un nouvel art de la guerre fondé sur la rapidité et un système de communication très performant, l’armée allemande permet à des unités dotées d’une certaine autonomie d’agir avec une grande efficacité. À l’inverse, l’armée française souffre de graves problèmes de communication, aggravés par un management très centralisé. Au lieu de réagir immédiatement à une agression, il lui faut souvent deux ou trois jours pour donner des instructions pertinentes. Tandis que l’armée allemande a réellement innové, l’armée française reste figée dans un schéma hérité de la Première Guerre mondiale.

Si l’on compare aujourd’hui l’armée américaine et l’armée chinoise, on retrouve ces caractéristiques. La première tend à souffrir d’un sentiment de supériorité, persuadée que son expérience des combats lui confère une véritable flexibilité. La seconde se construit sur un sentiment d’infériorité qui l’amène à développer intensément ses capacités industrielles pour compenser ses faiblesses. Lorsque la Chine engage une guerre, en 1979 contre le Vietnam, les combats débutent d’ailleurs par une défaite, alors même que sa supériorité quantitative est avérée et que le Vietnam sort de quinze années de guerre contre les États-Unis.

Copier l’ennemi, puis innover

Cette expérience défavorable a pourtant un effet positif, renforcé par un sentiment d’infériorité à l’égard de la puissance américaine. Elle pousse la Chine à s’inspirer d’abord de l’armée américaine, à copier certains outils et systèmes, puis à se détourner de ce modèle pour construire sa propre logique militaire. Cette logique – copier, puis innover à partir de ce qui est copié – est d’ailleurs fréquente dans l’industrie. Après avoir débuté dans la production de voitures thermiques, la Chine est devenue leader dans la fabrication de voitures électriques.

À lire aussi : Véhicules électriques : la domination chinoise en 10 questions

Si l’on observe la remise en route de l’armée allemande entre 1919 et 1939, on est frappé par la similarité de cette logique. Il faut d’abord comprendre le fonctionnement de l’armée ennemie, puis s’en libérer pour concevoir son propre modèle, qui surprendra l’adversaire.

La Chine a pris grand soin d’étudier la guerre d’Ukraine et de développer des technologies militaires issues de ces observations. Elle a compris la spécificité d’un conflit où l’usage de drones, aujourd’hui automatisés, transforme profondément les logiques militaires. Elle en a tiré la certitude qu’il est nécessaire de disposer d’une industrie militaire innovante et très flexible. Chaque année, son industrie est ainsi en mesure de proposer des modèles d’armes améliorés ou nouveaux.

Comment la supériorité affaiblit la flexibilité managériale

À cette souplesse en matière d’innovation s’ajoute une autre dimension essentielle : l’efficacité de la supervision militaire. Incapable de reconnaître sa faiblesse, l’armée française, marquée par sa victoire de 1918, souffre en 1940 d’une réelle incompétence managériale. Elle illustre un biais récurrent : toute armée qui se perçoit comme très supérieure à son ennemi se fragilise. Elle ne déploie pas d’efforts frénétiques pour le vaincre et ne cherche pas à se transformer en permanence, convaincue de la solidité de son système de commandement.

Or, comme l’avait montré l’armée française en 1914, c’est la capacité à se réorganiser rapidement et à démettre les officiers incompétents qui fonde l’efficacité. Ce syndrome de supériorité affecte ensuite l’armée nazie qui, dès 1942, ne comprend plus la montée en puissance de l’armée soviétique et commet de nombreuses erreurs stratégiques, à commencer par la bataille de Stalingrad.

On manque d’éléments précis pour juger de l’efficacité managériale chinoise, sinon les purges militaires récentes, poursuivies encore en 2025 et 2026, qui témoignent d’une préoccupation réelle pour la discipline et la loyauté de l’armée. Du côté américain, plusieurs indices suggèrent que la supervision des forces reste marquée, comme lors de la guerre du Vietnam, par un fonctionnement administratif rigide et peu flexible.

Faut-il préférer la supériorité technologique à la supériorité industrielle ?

En 1944, l’armée allemande se trouve confrontée à une nouvelle forme d’art militaire conçue par les Américains. S’appuyant sur leurs capacités industrielles, ceux-ci assurent un renouvellement permanent de leur matériel grâce à un développement sans précédent de la logistique. Les ingénieurs allemands sont frappés par l’infériorité technique apparente de l’équipement américain, mais certains comprennent le véritable danger : un véhicule américain peut être réparé en quelques heures, voire remplacé dès le lendemain, alors que la perte d’un engin allemand a des conséquences lourdes.

Avec l’omniprésence d’armes automatisées comme les drones et les missiles, qui obéissent à une logique industrielle quantitative, et la flexibilité industrielle chinoise, c’est aujourd’hui la Chine qui assume ce rôle. Les Américains, comme les Allemands en 1944, misent sur la supériorité technologique et se heurtent à de réelles difficultés de production et donc de remplacement des engins perdus. La guerre d’Ukraine a montré que détruire un drone bon marché avec un missile antiaérien coûteux peut être problématique.

L’idée selon laquelle la Chine pourrait gagner une guerre contre les États-Unis sur le long terme, tout en subissant seule des dommages catastrophiques pour son économie et sa population, apparaît alors illusoire. En cas de conflit ouvert, l’armée et l’économie américaines devraient très probablement, elles aussi, supporter de terribles pertes. Au vu du grand défilé qui a eu lieu à Pékin, le 8 septembre dernier et de la nouvelle logique militaire chinoise, on peut s’interroger sur la capacité de l’armée américaine à résister à une attaque de la part de la RPC.

L’illusion de la supériorité

Si l’on considère l’armée américaine aujourd’hui, elle semble souffrir d’un syndrome de supériorité, nourri par des opérations conduites contre des États du tiers monde et par un fort investissement technologique. L’armée irakienne, qu’elle a aisément vaincue en 1990, était, au-delà de sa faiblesse matérielle, minée par de graves problèmes organisationnels. Plus récemment, des frappes contre des puissances militaires faibles comme l’Iran ou le Yémen peuvent entretenir l’idée qu’elle reste la première armée du monde. Or l’histoire montre que ce type de conflits ne renforce pas durablement une armée ; on peut penser, par exemple, à la déroute de 1870 d’une armée française pourtant aguerrie par de nombreuses campagnes antérieures, le plus souvent victorieuses.

À cela s’ajoute un élément quantitatif : le budget militaire américain est infiniment supérieur à celui des autres nations, tout comme le nombre de chars, d’avions, de navires et d’unités. Pourtant, la guerre d’Ukraine a mis en lumière les limites de certaines technologies américaines, comme les chars Abrams ou les systèmes antiaériens Patriot, qui ne sont pas toujours plus performants que ceux de leurs adversaires, même si l’armée américaine n’a pas été directement engagée.

L’incident militaire survenu au Pakistan en mai 2025 nous révèle que les militaires chinois bénéficient d’une grande variété d’armements et d’une capacité avérée à introduire chaque année des innovations. C’est ainsi que l’on découvre que la supériorité industrielle et la diversité des arsenaux deviennent déterminants pour tenir dans un conflit de haute intensité.

De leur côté, de par leur compréhension rapide des conséquences de la guerre d’Ukraine les Chinois ont développé un système de chars modernes assistés par des véhicules spécialisés dans la lutte anti-drones. L’armée américaine, en revanche, semble moins capable de transformer rapidement son système militaire. La capacité de la Chine à produire massivement des drones et à les intégrer dans sa doctrine laisse entrevoir une supériorité potentielle.

Enfin, les États-Unis restent profondément attachés à la guerre aérienne comme vecteur de supériorité globale et laissent ainsi à l’armée chinoise l’initiative du combat terrestre. Cette confiance excessive dans la puissance aérienne est en soi problématique. La guerre du Vietnam leur avait pourtant montré l’inefficacité d’un contrôle aérien massif pour emporter une victoire politique, tout en entretenant l’illusion de pouvoir infliger des dommages décisifs à l’ennemi. Comme durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux indices suggèrent que cette foi dans la supériorité aérienne ne peut avoir, à terme, que des effets négatifs. La Chine a fait de sérieux efforts pour développer ses systèmes antiaériens et mettre en place des armées de drones capables de contester efficacement l’aviation américaine.

Suivant sa logique stratégique, il apparaît que l’armée chinoise ne montrera sa vraie puissance qu’une fois confrontée à un ennemi ayant perdu sa rationalité. En attendant, elle laisse son adversaire conserver sa supériorité illusoire.

Éric Martel-Porchier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.02.2026 à 12:55

« Trump est fou » : les effets pervers d’un pseudo-diagnostic

Olivier Fournout, Maître de conférence HDR, département Sciences économiques et sociales, chercheur à l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation (CNRS), Télécom Paris – Institut Mines-Télécom

Texte intégral (3523 mots)

Qualifier Donald Trump de « fou », comme c’est régulièrement le cas ces derniers temps, tend à détourner l’attention de la cohérence de la politique conduite par l’intéressé depuis son retour à la Maison-Blanche et du fait qu’il constitue moins une anomalie individuelle qu’un produit typique d’un système économique, médiatique et culturel qui valorise la domination, la spectacularisation et la marchandisation du monde. Il convient de se détourner de cette psychologisation à outrance pour mieux se concentrer sur les structures sociales qui ont rendu possible l’accession au pouvoir d’un tel individu.

C’est devenu en quelques jours du mois de janvier 2026 la note la plus tenue de l’espace médiatique : Trump est fou. Une élue démocrate au Congrès des États-Unis tire la sonnette d’alarme sur X, le 19 janvier : le président est « mentalement extrêmement malade », affirme-t-elle. Fox News, média proche de Donald Trump sur le long terme, reprend les propos dès le lendemain sur un ton factuel. Le 22 janvier, lendemain du discours de Trump à Davos, durant lequel il a demandé « un bout de glace » (à savoir le Groenland) « en échange de la paix mondiale », l’Humanité fait le titre de sa une avec un magnifique jeu de mots : Trump « Fou allié ».

Le 23 janvier, des messageries relayent ce qui déjà se diffuse largement dans la presse : « Déclaration de représentants démocrates au Congrès US : la santé mentale de Donald Trump est altérée ; c’est pire que Joe Biden, c’est un cas de démence ».

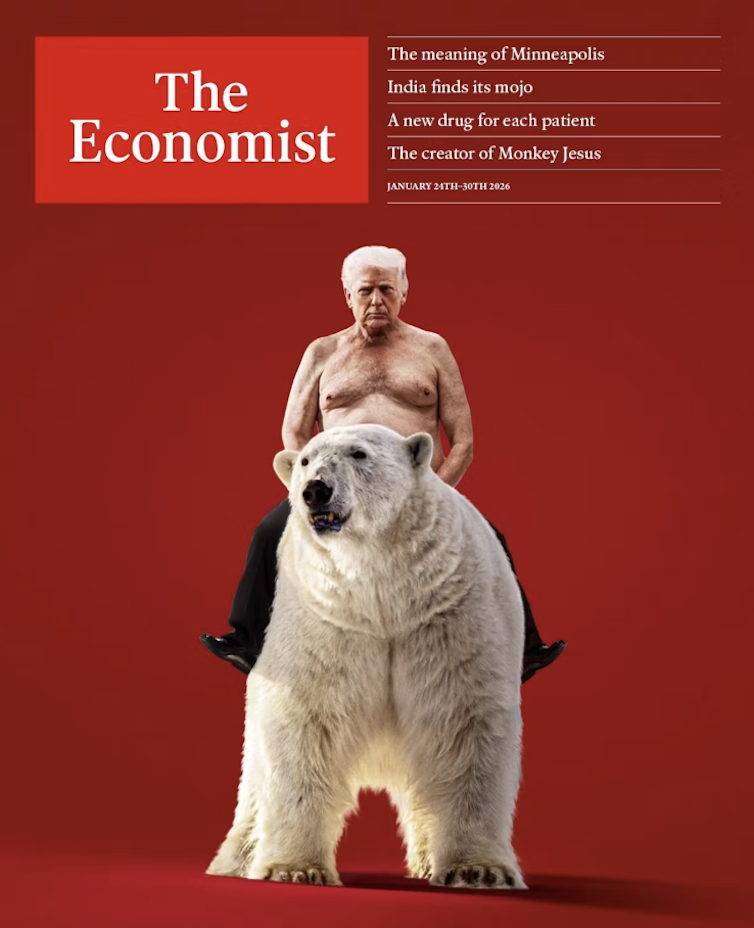

Le 24 janvier, la une de l’hebdomadaire The Economist montre un Donald Trump torse nu à califourchon sur un ours polaire – message de folle divagation en escalade mimétique avec Poutine et ses clichés poitrine à l’air, l’animal du Grand Nord soulignant en l’occurrence les prétentions du locataire de la Maison Blanche sur le Groenland.

Même le premier ministre slovaque Robert Fico, pourtant un allié du milliardaire new-yorkais, l’aurait jugé « complètement dérangé » après l’avoir rencontré le 19 janvier à Mar-a-Lago. Le cas Trump est donc désormais régulièrement examiné à l’aune de la folie par des élus, des journalistes, mais aussi des psychiatres.

Il y a pourtant matière à être dubitatif sur les accusations de folie portées contre Trump. Non seulement elles n’ont guère contribué jusqu’ici à le neutraliser, mais elles ont même fait son succès et empêchent de penser le vrai problème. Les arguments en leur défaveur méritent un tour d’horizon.

Quelle légitimité du discours médicalisant ?

Il peut sembler contestable, même quand on est psychiatre et a fortiori quand on ne l’est pas, de déclarer quelqu’un malade mental sans l’avoir examiné selon des protocoles précis.

Quand le 5 mars 2025 le sénateur français Claude Malhuret, qui est médecin, traite Trump de « Néron » et de « bouffon » à la tribune du palais du Luxembourg – une intervention qui deviendra virale aux États-Unis –, le discours est de belle facture rhétorique, mais il n’est pas médical.

Le sénateur ne se réfère d’ailleurs pas à l’Académie. À ce stade, en l’absence d’examen effectué par des professionnels dont les résultats auraient été rendus publics, qualifier Trump de fou relève plus de la tournure politique que médicale.

Une rhétorique inefficace

Les déclarations sur la folie de Trump se succèdent sur le long cours sans avoir montré la moindre efficacité pour le combattre. Dès la première année de son premier mandat, la rumeur bruisse d’une possible destitution pour raison mentale sur la base d’avis d’experts qui n’ont pourtant pas eu d’entretiens avec le principal intéressé. Aucune procédure de destitution ne sera engagée sur ces bases.

Une nouvelle sortie collective de professionnels sur le déclin cognitif de Trump, lui trouvant un « désordre sévère et incurable de la personnalité », eut lieu en octobre 2024. Ce qui ne l’empêcha pas d’être élu assez aisément le mois suivant face à Kamala Harris. Quant à la défaite de 2020, elle arriva en pleine vague Covid et fut moins la conséquence des assertions selon lesquelles le président sortant était fou que de sa gestion désastreuse de la pandémie : sous-estimation de l’ampleur des contagions et de la mortalité, refus ostensible du port du masque.

Un jour, sans doute, Trump quittera-t-il le pouvoir, mais les effets des jugements de maladie mentale sur sa carrière politique – et en particulier sur sa victoire de 2024, qui se produisit alors que les électeurs avaient toute connaissance de son profil personnel – ont été nuls jusqu’à aujourd’hui.

Des attaques qui font le jeu de Trump

Pis encore : ces attaques ne sont pas seulement inefficaces, elles servent Trump. Le cœur de sa technique – qu’il a explicitée dès les années 1980 dans The Art of the Deal – consiste à semer la controverse pour faire parler de lui et de ses projets. Lui répondre sur ce terrain qui est le sien, en le traitant notamment de psychopathe (ou d’aberrant, de monstrueux, de stupide, ou de lunaire – le dernier vocable à la mode), c’est tomber dans le piège : il se pose ensuite en victime et ramasse les suffrages. Le sujet d’étonnement est que, depuis dix ans, aucune leçon n’ait été tirée de ces échecs à répétition dans la lutte contre Trump.

« Je fulmine et m’extasie comme un dément, et plus je suis fou, plus l’audimat grimpe »,

s’autopitchait Trump pour son émission de téléréalité, The Apprentice (source : Think Big and Kick Ass: In Business and Life, D. Trump et B. Zanker, 2007). Folie ? Non. Mise en scène éprouvée qui attire l’attention à son profit.

Mais le bénéfice s’enclenche aussi pour les commentateurs et les chambres d’écho. Et c’est là que le bât blesse : les « coups de folie » de Trump sont en réalité des diversions où les médias, les oppositions, les politiques et, souvent, les experts s’engouffrent pour le buzz.

Trump est à l’image de la société

Au-delà de la télé, les méthodes de Trump sont typiques de conseils de vie qui circulent largement dans la société, émanant de bien d’autres agents que lui. On pense, par exemple, aux classiques Swim With the Sharks Without Being Eaten Alive (1988), de Harvey Mackay, ou The Concise 33 Strategies of War (2006), de Robert Greene.

On pense aussi aux métaphores guerrières qui se glissent dans des ouvrages de management plus pondérés ; « les salles de commandement en temps de guerre » décrivent les réunions des équipes « successful », dans X-Teams (2007) ; donner plus de pouvoir au manager est recommandé pour qu’il ne se retrouve pas « face à dix ennemis avec une seule balle dans son fusil », dans Smart simplicity (2014).

De ce point de vue, Trump est « banal, trop banal ». Il est typique d’une « héroïcomanie hypermoderne », porté par une « trumpisation du monde » qui le dépasse. La conséquence de ce constat sociologique est que le problème est beaucoup plus profond qu’une folie idiosyncrasique, si perturbante soit-elle.

Déclarer Trump fou fait oublier à quel point le mode opératoire trumpiste est, pour une part non négligeable, partagé transversalement par la société. Ainsi, Trump privilégie-t-il les rapports de force. Il a toujours été sans équivoque sur ce point qui lui apporta la réussite dans le business, la télévision, le marché du leadership, et maintenant en politique. Mais cela ne se réalise pas contre la société américaine, comme par accident, mais en miroir d’un vaste spectre de celle-ci.

La négociation le revolver sur la tempe alimente quantité de traités de développement personnel, de management et de communication au travail. Elle est la matrice scénaristique assurant la popularité des films hollywoodiens (non seulement les westerns mais aussi les « propositions qui ne se refusent pas » du film le Parrain). Rien, là, de fou ou d’aberrant. Juste un éthos dominant qui a sa rationalité et qui n’a jamais été soft.

Aussi, aucune surprise si la rencontre d’un pouvoir fort est seule susceptible de faire fléchir Trump. Là encore, il est explicite sur ce point depuis longtemps. Lorsqu’il fut proche de la faillite dans les années 1990, il courbe l’échine devant les banquiers : « Quand vous devez de l’argent à des gens, vous allez les voir dans leur bureau […] Je voulais faire n’importe quoi sauf aller à des dîners avec des banquiers, mais je suis allé dîner avec des banquiers » (in Think big, 2007). Rationalité strictement instrumentale, certes, mais rationalité. L’article de fond « Ice and heat » récemment publié par The Economist sur l’affaire du Groenland relève que la menace européenne de déclencher l’instrument anti-coercition a joué, pour l’instant, dans le recul de Trump.

Révéler la structure pour mieux la combattre

Pour contrer l’Amérique de Trump, il conviendrait d’abord plutôt de se pencher sur la rationalité de ses lignes directrices. Son action, aussi bien en diplomatie qu’en politique intérieure, aussi bien en politique économique qu’en gestion des ressources naturelles, découle d’une stratégie claire et constante, pensée et volontariste. C’est sur ce terrain qu’il faut se battre pour défaire Trump, et non par des coups d’épée dans l’eau qui donnent bonne conscience à bon compte, sont repris en boucle, mais n’apportent rien de consistant face au fulminant showman.

Du discours de Trump à Davos, le 21 janvier 2026, ressortent plusieurs traits qui n’ont rien de mentalement dérangé. D’une part, il apporte un momentum aux extrêmes droites européennes déjà au pouvoir ou aux portes de celui-ci. D’autre part, une Europe qui se réarme et qui reste toujours globalement « alliée » des États-Unis débouche sur une situation stratégique plus favorable du point de vue américain : tel est le résultat, objectif, de la séquence historique actuelle.

Enfin, la demande d’avoir un « titre de propriété » sur le Groenland réussit à installer, même si elle n’aboutit pas, l’horizon indépassable du monde selon Trump : « La terre, comme les esclaves d’Ulysse, reste une propriété », comme l’écrivait Aldo Leopold, pionnier de la protection de la nature aux États-Unis, dans Almanach d’un comté des sables, publié en 1948 (traduction française de 2022 aux éditions Gallmeister). Trump est dans son élément, en parfaite maîtrise du vocabulaire pour fragiliser la transition ou bifurcation écologique. Comme l’exprime Estelle Ferrarese dans sa critique de la consommation éthique, « dans aucun cas la finalité n’est de mettre certaines choses (comme la terre) hors marché ».

Question ouverte pour l’Histoire

En insistant sur la supposée folie de Trump, les commentaires se rabattent sur un prisme psychologisant individuel. Peut-être Trump est-il fou. La sénilité peut le guetter – il en a l’âge. Des centaines de pathologies psychiatriques sont au menu des possibles qui peuvent se combiner.

Mais l’analyse et l’inquiétude ont à se pencher, en parallèle, sur le symptôme structurel de notre temps, sur ce système qui, depuis cinquante ans, propulse Trump au zénith des affaires, des médias, des ventes de conseils pour réussir, et deux fois au sommet du pouvoir exécutif de la première puissance mondiale.

La prise de distance avec l’accusation de folie portée contre Trump ouvre un chantier de réflexion où le problème n’est plus la folie personnelle du leader élu, mais une stratégie dont Trump est, en quelque sorte, un avatar extrême mais emblématique. Le regard se détache de l’événementiel chaotique – trumpiste ou non trumpiste – pour retrouver le fil d’une analyse structurelle. Sans conteste, Trump fragilise l’ONU et l’OMS, mais à l’aune de l’histoire longue, il ressort qu’une « impuissance structurelle » persévère, selon laquelle « dans le cas des États-Unis, c’est un grand classique que de bouder (au mieux) et de torpiller (autant que possible) toutes les démarches multilatérales dont ils n’ont pas pris l’initiative ou qu’ils ne sont pas (ou plus) capables de contrôler » (Alain Bihr, l’Écocide capitaliste, tome 1, 2026, p. 249).

Les psychés peuvent être « débridées », mais ce sont les « structures sociales » qui « sélectionnent les structures psychiques qui leur sont adéquates ». Trump n’est plus alors une anomalie foutraque, sénile, troublée, en rupture avec ce qui a précédé et à côté des structures sociales, mais la poursuite d’une marchandisation du monde à haut risque, dont le diagnostic est à mettre en haut des médiascans, pour discussion publique.

Olivier Fournout ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview