ACCÈS LIBRE Une Politique International Environnement Technologies Culture

29.10.2025 à 14:00

Le crime organisé est la première entreprise du Brésil et la menace la plus grave qui pèse sur le pays

Robert Muggah, Richard von Weizsäcker Fellow na Bosch Academy e Co-fundador, Instituto Igarapé

Texte intégral (1692 mots)

Le raid policier, mené le 28 octobre 2025, contre des narcotrafiquants dans les favelas de Rio de Janeiro est le plus meurtrier qu’ait connu la ville. Mais face à l’empire que le crime organisé a constitué au Brésil, les interventions spectaculaires ne suffisent plus : l’État doit inventer une réponse nationale.

Le 28 octobre, à Rio de Janeiro, des véhicules blindés de la police ont pénétré dans les complexes d’Alemão et de Penha pour interpeller des chefs de gangs. Des fusillades ont éclaté, des routes ont été bloquées, des bus ont été détournés, des écoles et des campus ont été fermés, et des drones ont largué des explosifs sur les forces de l’ordre. Le soir venu, l’État confirmait que « l’opération Contenção » s’était soldée par 124 morts, dont quatre policiers. Ce fut la confrontation la plus sanglante jamais enregistrée dans l’histoire de la ville.

L’économie criminelle du Brésil est sortie des ruelles pour investir désormais les salles de réunion, figurer dans les bilans financiers et s’infiltrer dans des chaînes d’approvisionnement essentielles. Au cours de la dernière décennie, le crime organisé brésilien s’est étendu à l’ensemble du pays et même à d’autres continents. Les plus grandes organisations de trafic de drogue, comme le Primeiro Comando da Capital (PCC) et le Comando Vermelho (CV), se trouvent au cœur de véritables réseaux franchisés. Les « milices » de Rio – groupes paramilitaires principalement composés de policiers et de pompiers ayant quitté leurs anciennes fonctions ou, pour certains, les exerçant toujours – monétisent le contrôle qu’elles exercent sur le territoire en se faisant payer pour des « services » de protection, de transport, de construction et autres services essentiels.

À mesure que ces groupes se sont professionnalisés, ils ont diversifié leurs activités, qui vont aujourd’hui du trafic de cocaïne à la contrebande d’or, aux paiements numériques et aux services publics. Lorsque les groupes armés du Brésil se disputent les marchés illicites, la violence peut atteindre des niveaux comparables à ceux de zones de guerre.

Rien n’illustre mieux le nouveau modèle économique que le commerce illégal de carburants. Comme je l’ai écrit dans The Conversation fin août, les autorités ont effectué environ 350 perquisitions dans huit États dans le cadre de l’opération Carbone Caché, qui visait à faire la lumière sur le blanchiment présumé de sommes colossales à travers des importations de dérivés du pétrole et un réseau de plus d’un millier de stations-service. Entre 2020 et 2024, environ 52 milliards de réaux (8,3 milliards d’euros) de flux suspects ont transité par des fintechs, dont l’une fonctionnait en tant que banque parallèle. Des fonds fermés auraient investi dans des usines d’éthanol, des flottes de camions et un terminal portuaire, donnant aux profits illicites un vernis de respectabilité.

Sur les marchés financiers, les investisseurs sont à présent conscients des dangers. Ces derniers mois, les fonds d’investissement ont enfin commencé à considérer l’infiltration criminelle comme un risque matériel, et les analystes cherchent plus qu’auparavant à déterminer quelles chaînes logistiques, quelles institutions de paiement et quels fournisseurs régionaux pourraient être exposés.

Gouvernance criminelle

Les équipes de sécurité des entreprises cartographient l’extorsion et le contrôle des milices avec la même attention que celle qu’elles accordent aux menaces cyber.

La réaction du marché aux opérations menées en août par la police dans le cadre de l’opération « Carbone Caché » a rappelé que le crime organisé ne génère pas seulement de la violence : il fausse la concurrence, pénalise les entreprises respectueuses des règles et impose une taxe cachée aux consommateurs. Il n’est donc pas surprenant qu’en septembre, le ministre des finances Fernando Haddad ait annoncé la création d’une nouvelle unité policière dédiée à la lutte contre les crimes financiers.

La « gouvernance criminelle » s’est propagée des prisons aux centres financiers. Dans leurs fiefs de Rio, les gangs et les milices opèrent comme des bandits traditionnels, contrôlant le territoire et les chaînes d’approvisionnement logistique. Pendant ce temps, des franchises du PCC et du CV sont apparues à l’intérieur des terres et en Amazonie, cherchant à engranger des profits plus élevés grâce à la contrebande d’or et de bois, ainsi qu’au transport fluvial illégal de marchandises.

Ces factions opèrent désormais au-delà des frontières, du pays en lien avec des organisations criminelles de Colombie, du Pérou et du Venezuela.

Les outils de contrôle n’ont pas suivi l’évolution du crime

Le bilan humain reste accablant, même si les chiffres nationaux agrégés se sont améliorés. En 2024, le Brésil a enregistré 44 127 morts violentes intentionnelles, son niveau le plus bas depuis 2012, mais cela représente encore plus de 120 homicides par jour. La géographie de l’intimidation s’est étendue : une enquête commandée par le Forum brésilien de la sécurité publique a révélé que 19 % des Brésiliens – soit environ 28,5 millions de personnes – vivent aujourd’hui dans des quartiers où la présence de gangs ou de milices est manifeste, soit une hausse de cinq points en un an.

Les outils de contrôle de l’État n’ont pas suivi l’évolution du modèle économique du crime organisé. Les incursions spectaculaires et les occupations temporaires font les gros titres et entraînent de nombreuses morts, mais perturbent peu le marché. Les polices des États, depuis longtemps considérées comme les plus létales du monde, démantèlent rarement les groupes criminels.

Les politiques étatiques et municipales sont elles aussi devenues de plus en plus vulnérables : le financement des campagnes, les contrats de travaux publics et les licences sont désormais des canaux investis par le pouvoir criminel. L’opération fédérale d’août a constitué une rare exception et a apporté la preuve de l’efficacité d’une répression visant l’argent du crime, et non seulement les porte-flingues.

Si les législateurs brésiliens sont sérieux, ils doivent traiter le crime organisé comme une défaillance du marché national et réagir à l’échelle nationale. Cela commence par placer le gouvernement fédéral à la tête de forces spéciales interinstitutionnelles permanentes réunissant police fédérale, procureur général, administration fiscale, cellules de renseignement financier, régulateurs du carburant et du marché, ainsi que Banque centrale.

Il faut davantage de condamnations

Ces équipes devront disposer d’un mandat clair pour agir au-delà des frontières des États et accomplir quatre tâches simples : suivre en temps réel les paiements à risque ; publier une liste fiable des propriétaires réels des entreprises qui contrôlent le carburant, les ports et d’autres actifs stratégiques ; connecter les données fiscales, douanières, de concurrence et de marchés afin qu’un signal d’alerte dans un domaine déclenche des vérifications dans les autres ; et se tourner vers des tribunaux au fonctionnement accéléré pour rapidement geler et saisir l’argent sale.

Les incitations doivent être modifiées afin que la police et les procureurs soient récompensés pour les condamnations et les saisies d’actifs, et non pour le nombre de morts. Et là où des groupes criminels ont pris le contrôle de services essentiels, comme les transports ou les services publics, ceux-ci doivent être placés sous contrôle fédéral temporaire et faire l’objet d’appels d’offres transparents et étroitement surveillés afin d’être, au final, remis à des opérateurs légaux.

Le Brésil a déjà prouvé qu’il pouvait mener de grandes opérations aux effets dévastateurs contre le crime. Le véritable défi est désormais de faire en sorte que le travail ordinaire de la loi – enquêtes, constitution de dossiers solides… – soit plus décisif que les interventions spectaculaires. Faute de quoi, il ne faudra pas longtemps pour qu’une grande ville brésilienne ne soit complètement paralysée.

Robert Muggah est affilié à l’Institut Igarapé et à SecDev.

28.10.2025 à 15:31

Marwan Barghouti, l’homme de l’espoir pour une Palestine démocratique

Vincent Lemire, Professeur en histoire contemporaine, Université Gustave Eiffel

Anna C. Zielinska, MCF en philosophie morale, philosophie politique et philosophie du droit, membre des Archives Henri-Poincaré, Université de Lorraine

Texte intégral (3792 mots)

Emprisonné depuis vingt-trois ans en Israël pour des crimes qu’il a toujours niés, Marwan Barghouti, aujourd’hui âgé de 66 ans, est selon toutes les enquêtes d’opinion le responsable politique le plus populaire au sein de la population palestinienne. S’il était libéré et participait à la prochaine élection présidentielle promise par Mahmoud Abbas avant fin 2026, ce cadre du Fatah pourrait jouer un rôle fondamental dans l’établissement d’une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens.

Déterminé à obtenir l’indépendance de la Palestine dans les frontières de 1967, le dirigeant palestinien est tout autant hostile aux attentats visant les civils israéliens. Dans le monde entier, mais aussi en Israël même, des voix influentes demandent sa libération, à laquelle le gouvernement Nétanyahou continue, pour l’heure, de s’opposer.

Marwan Barghouti est né en 1959 à Kobar, non loin de Ramallah. Il a été, à partir de 1994, secrétaire général du Fatah en Cisjordanie et, à partir de 1996, membre du Conseil législatif palestinien, le Parlement de l’Autorité palestinienne créé à la suite des accords d’Oslo. Figure clé de la deuxième Intifada (2000-2005), entré dans la clandestinité en 2001, il est emprisonné en Israël depuis 2002. Le dirigeant palestinien a toujours nié avoir commandité les crimes pour lesquels il a été condamné à perpétuité.

L’homme est parfois qualifié de « Mandela palestinien ». Cette analogie est contestée par certains : alors que Barghouti a participé à des actions militaires, Nelson Mandela aurait prôné la lutte non violente au sein du Congrès national africain (ANC). C’est faux. Mandela a bel et bien fondé, puis dirigé, à partir de mai 1961, l’organisation Umkhonto we Sizwe (Fer de lance de la nation), la branche militaire de l’ANC.

Depuis son emprisonnement il y a vingt-trois ans, la libération de Barghouti n’a longtemps été exigée, au niveau international, que par des partis politiques de gauche (le Parti communiste français, notamment), mais cette revendication est aujourd’hui devenue largement transpartisane. En janvier 2024, Ami Ayalon, ancien chef du Shin Bet (le service de renseignement intérieur israélien), affirme que la remise en liberté de Barghouti est indispensable pour créer une alternative politique en Palestine, et donc un processus de paix effectif. Début octobre 2025, Ronald Lauder, figure clé de la communauté juive américaine, président du Congrès juif mondial depuis 2007, a proposé de se rendre en personne à Charm-el-Cheikh, en Égypte, (où se tenaient les négociations entre Israéliens et Palestiniens) pour inclure la libération de Barghouti dans l’accord final de cessez-le-feu, proposition rejetée par Benyamin Nétanyahou.

Hadja Lahbib, actuelle commissaire européenne à l’aide humanitaire et à la gestion de crises, ancienne ministre belge des affaires étrangères de 2022 à 2024, issue du centre-droit, a déclaré récemment qu’elle voyait en Barghouti « le Nelson Mandela palestinien » qui pourrait « gagner la confiance de son peuple tout en le conduisant vers la paix ».

Enfin, le 23 octobre 2025, Donald Trump, interrogé sur Barghouti dans une interview à Time, a répondu :

« C’est la question du jour. Je vais donc prendre une décision. »

Le même journal a également rapporté que l’épouse de Marwan, l’avocate Fadwa Barghouti, s’est adressée directement au président américain pour lui demander de contribuer à la libération de son mari.

Si, pour l’heure, Benyamin Nétanyahou refuse d’envisager une telle possibilité, cette libération semble moins improbable que par le passé. Mais que veut réellement Marwan Barghouti, que pèse-t-il sur la scène politique palestinienne, et qu’est-ce que son éventuelle libération pourrait changer ?

Les engagements politiques de Barghouti

Diplômé d’un master en relations internationales à l’Université palestinienne de Birzeit (Cisjordanie), avec un mémoire de recherche consacré à la politique du général de Gaulle au Moyen-Orient, Barghouti a été plusieurs fois arrêté pour ses activités à la tête d’organisations étudiantes. Lors de la première Intifada, il est exilé en Jordanie (1987-1993). Son retour en Palestine est rendu possible grâce aux négociations d’Oslo et il devient secrétaire général du Fatah en Cisjordanie en 1994, fervent soutien du processus de paix, tout en s’opposant au maintien de la colonisation.

Pendant la seconde Intifada (2000-2005), il joue un rôle politique de premier plan, en tant que dirigeant des Tanzim, les « organisations populaires » du Fatah, dont certains éléments s’engagent dans la lutte armée. L’action armée des Tanzim se caractérise alors par le refus des attentats suicides et des attaques contre les civils, avec des actions concentrées contre l’occupation israélienne à Gaza et en Cisjordanie. En août 2001, quelques mois avant son arrestation, sa voiture est visée par deux missiles antichars et son garde du corps est tué. Lors de son procès en 2004, Barghouti a rappelé que son rôle au sein du Fatah était avant tout politique et il a toujours nié avoir commandité les meurtres dont il était accusé.

Plusieurs sources témoignent du projet politique du leader palestinien. En 1994, dans un entretien avec Graham Usher, Barghouti se présente comme un pont entre deux cultures politiques palestiniennes : l’une forgée en dehors de Palestine, l’autre sous l’occupation israélienne. Il voit les accords d’Oslo comme la fin du rêve d’un « Grand Israël », puisque le gouvernement israélien a reconnu les Palestiniens en tant que peuple et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) comme son représentant. À ses yeux, l’indépendance est l’objectif prioritaire de la lutte, car elle est la condition indispensable à une évolution démocratique en Palestine. Il défend le pluralisme et craint qu’une victoire du Hamas aux élections législatives de 1996 (et auxquelles le mouvement islamiste ne se présentera finalement pas) ne provoque la mise en place de la loi islamique.

Il plaide pour la création d’institutions véritablement démocratiques afin de préserver le pluralisme, et rappelle que le futur gouvernement palestinien devra respecter les oppositions. Enfin, il voit l’OLP comme une étape transitoire dans le processus de mise en place de l’Autorité palestinienne puis de l’État palestinien. Il compare ce rôle à celui de l’Organisation sioniste mondiale, qu’il décrit comme « une institution internationale qui facilite et soutient le droit au retour ». Son État palestinien idéal est, explique-t-il :

« un État démocratique, fondé sur les droits humains et le respect de la pluralité des confessions et des opinions. Tout ce qui nous a été historiquement refusé dans notre lutte pour une patrie. Pour les Palestiniens, rien de moins ne sera acceptable. »

Dans une autre interview réalisée en 2001, au début de la seconde Intifada, Barghouti déclare notamment que « l’objectif de l’Intifada est de mettre fin à l’occupation israélienne », ce qui signifie concrètement l’arrêt de l’occupation « de l’ensemble des Territoires occupés » et l’établissement « d’un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967 ». Au même moment, quelques mois après le déclenchement de la seconde Intifada et par l’intermédiaire d’un haut responsable du Shin Bet, il propose une trêve crédible au premier ministre israélien Ariel Sharon, qui la refuse. Le fait que Barghouti soit en prison depuis 2002 ne l’a pas empêché de participer aux élections parlementaires en Palestine de janvier 2006, les dernières à ce jour, en étant très largement réélu.

Quelques mois avant son arrestation en 2002, Barghouti publie dans le Washington Post une tribune intitulée « Vous voulez la sécurité ? Mettez fin à l’occupation », dans laquelle il dénonce les arguments prétendument sécuritaires d’Ariel Sharon :

« Le seul moyen pour les Israéliens de vivre en sécurité est de mettre fin à l’occupation israélienne du territoire palestinien, qui dure depuis trente-cinq ans. Les Israéliens doivent abandonner le mythe selon lequel il serait possible d’avoir la paix et l’occupation en même temps, avec une possible coexistence pacifique entre le maître et l’esclave. L’absence de sécurité israélienne est née de l’absence de liberté palestinienne. Israël ne connaîtra la sécurité qu’après la fin de l’occupation, pas avant. »

Ces mots n’ont rien perdu de leur évidence frontale et de leur force. À côté de la tragédie à Gaza, l’occupation de la Cisjordanie provoque aujourd’hui des dégâts incalculables chez les Palestiniens bien sûr, mais également au sein de la société israélienne, peu à peu gangrenée par la brutalité systématique et meurtrière de ses colons et de ses soldats.

Comme nous l’a rapporté le philosophe Sari Nusseibeh, l’engagement de Barghouti pour un État palestinien libre et démocratique était déjà visible dans les années 1980, quand il faisait partie des rares activistes palestiniens à discuter ouvertement avec les députés travaillistes en Israël. Sa position est restée inchangée depuis. Dans le texte du Washington Post déjà cité, Barghouti explicite sa ligne stratégique :

« Moi-même et le mouvement Fatah auquel j’appartiens nous opposons fermement aux attaques contre des civils en Israël, notre futur voisin […]. Je ne cherche pas à détruire Israël, mais seulement à mettre fin à son occupation de mon pays. »

Dans une lettre rédigée en 2016, il insiste également sur les réformes profondes qu’il faudra initier en Palestine pour renouveler et consolider le contrat démocratique entre les dirigeants et les citoyens :

« Nous ne pouvons dissocier la libération de la terre et celle du peuple. Nous avons besoin d’une révolution dans nos systèmes éducatif, intellectuel, culturel et juridique. »

Ce que sa libération pourrait apporter

Barghouti purge actuellement cinq peines d’emprisonnement à perpétuité. Son procès n’a pas répondu aux standards internationaux : Barghouti et ses éminents avocats – Jawad Boulus, Gisèle Halimi et Daniel Voguet, entre autres – ont plaidé que, selon le droit international, le tribunal du district de Tel-Aviv n’était pas compétent pour juger les faits dont il était accusé. Pour cette raison, Barghouti a refusé de répondre en détail aux accusations portées contre lui (le meurtre du prêtre Georgios Tsibouktzakis et de quatre autres civils), se cantonnant à répéter sa condamnation des attentats terroristes visant des civils.

Sa popularité auprès des Palestiniens est impressionnante. Selon un sondage réalisé en mai 2025 par le Centre palestinien pour la recherche politique, 39 % des électeurs en Palestine (Cisjordanie et Gaza) considèrent Barghouti comme le plus apte à succéder à Mahmoud Abbas, ce qui le place en première position, loin devant Khaled Mechaal, chef politique du Hamas exilé au Qatar, deuxième avec 12 %.

Un autre sondage réalisé juste avant le 7 octobre, en septembre 2023, à l’occasion du 30e anniversaire des accords d’Oslo, montrait déjà qu’en cas d’élection présidentielle 34 % des sondés auraient voté pour Marwan Barghouti au premier tour, et 17 % pour le leader du Hamas Ismaïl Haniyeh. Au second tour, Barghouti l’aurait facilement emporté par 60 % des voix contre Haniyeh, alors qu’Haniyeh l’aurait emporté par 58 % contre Mahmoud Abbas.

Non seulement Barghouti est la personnalité préférée des Palestiniens, le rempart contre le Hamas, mais il redonne confiance dans le processus politique lui-même. Selon ce même sondage, la participation aux élections sera 20 % plus élevée si Barghouti est candidat.

La libération de Marwan Barghouti ne suffira pas pour mettre fin au conflit, qui dure depuis plus d’un siècle. C’est un être humain qui peut commettre des erreurs et qui proposera peut-être certaines solutions qui s’avèreront décevantes. Mais, compte tenu de ce qu’il représente aujourd’hui pour les Palestiniens, sa libération apparaît comme un préalable indispensable à tout processus politique.

Depuis les années 1990, il a fait de la lutte contre la corruption et contre les inégalités femmes-hommes le cœur de son engagement. Leader incontesté du Mouvement des prisonniers, qui regroupe des militants de toutes les factions palestiniennes, il œuvre inlassablement pour une réconciliation nationale. En juin 2006, il initie l’Appel des prisonniers, signé par des militants de toutes obédiences, Hamas et Jihad islamique compris, qui déclare qu’un État palestinien devra être créé « dans les frontières de juin 1967 », ce qui revient à accepter l’existence d’Israël à l’extérieur de ces mêmes frontières.

L’annulation par Mahmoud Abbas des élections législatives de mai 2021, qui devaient marquer la réconciliation entre le Fatah et le Hamas, a été accueillie avec défiance par l’opinion publique palestinienne, qui ne s’identifie plus à ce dirigeant démonétisé, inefficace et dépassé, tant sur le plan politique qu’économique. Le peuple palestinien, à ce moment dramatique de son histoire, doit de toute urgence pouvoir débattre librement de son avenir, avec de nouveaux horizons constructifs.

Le déclenchement du processus démocratique ne se fera pas sans Barghouti

Aujourd’hui, outre la confiance dont il jouit dans le milieu politique et intellectuel international et auprès du public israélien, Marwan Barghouti est soutenu par une grande partie de la population palestinienne. Si un État viable et démocratique peut advenir en Palestine, ce sera avec lui.

Il y a urgence, car la mise en place d’une gouvernance palestinienne à Gaza, pour avoir une chance de réussir, devra être soutenue par la population, au moment où le gouvernement d’extrême droite en Israël cherche au contraire à favoriser les clans mafieux de Gaza, dans le seul but de concurrencer le Hamas ; au moment également où Itamar Ben-Gvir, ministre israélien d’extrême droite en charge des prisons, vient menacer physiquement Barghouti dans sa cellule et couvre les mauvais traitements dont il est régulièrement victime.

Pour qu’un gouvernement palestinien soit soutenu non seulement en Cisjordanie, mais aussi à Gaza, il faut que les structures de l’Autorité palestinienne soient profondément refondées. Pour cela, des élections sont indispensables. Elles ont failli avoir lieu en mai 2021, mais, nous l’avons évoqué, elles ont été reportées sine die à la suite de la décision israélienne d’interdire les bureaux de vote à Jérusalem-Est, privant de participation les 400 000 habitants palestiniens de Jérusalem. Aujourd’hui, grâce aux smartphones et aux nouvelles technologies d’identification numérique, le vote électronique permettra aisément de surmonter cet obstacle.

Marwan Barghouti est aujourd’hui le favori incontesté des futures élections palestiniennes. Si elles étaient organisées sans lui, elles perdraient de ce fait toute crédibilité. Il pourrait bien sûr se présenter depuis sa prison, comme en 2021. Mais recréer cette situation de soumission et d’hostilité ne permettrait pas une véritable campagne électorale participative et citoyenne. Les Palestiniens continueraient d’avoir l’impression que leurs ambitions sont humiliées. Les Israéliens continueraient de ne voir en Barghouti qu’un terroriste emprisonné et ne pourraient imaginer l’émergence d’un État palestinien comme un avenir acceptable, voire désirable.

Un homme et un symbole

La présentation de Barghouti comme un homme providentiel susceptible de sauver non seulement la Palestine, mais aussi Israël, provoque parfois des réactions ironiques, y compris à l’égard des auteurs de ce texte. Cette ironie est déplacée.

Dans des situations politiques dégradées, toute collectivité a besoin de symboles unificateurs. C’était le cas en Afrique du Sud avec Nelson Mandela, aux États-Unis avec Martin Luther King, mais également en Pologne et en Tchécoslovaquie : Lech Wałęsa et Václav Havel n’ont pas offert de solutions toutes faites, mais leur libération puis leur arrivée au pouvoir ont fait partie d’un processus d’émancipation et de prise de conscience politique pour leurs peuples respectifs.

L’incarnation d’une lutte, ce n’est pas le culte de la personnalité. Certains leaders charismatiques émergent dans des situations où tous les autres facteurs de stabilité se sont effondrés. De ce fait, ils constituent une cristallisation des aspirations politiques, et cela aussi devrait être pris au sérieux, dans le moment de bascule historique que nous traversons.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

27.10.2025 à 15:57

Vers un « goulag numérique » : comment la Russie développe le contrôle et la surveillance de ses citoyens

Iurii Trusov, chercheur en philosophie, docteur en sciences politiques, Université Bordeaux Montaigne

Texte intégral (2208 mots)

Interdiction de nombreuses applications de communication, obligations multiples imposées aux entreprises digitales et aux citoyens au nom de la transparence et de la lutte contre l’« extrémisme », caméras de surveillance omniprésentes dans les grandes villes, systèmes de reconnaissance faciale de plus en plus efficaces… Le contexte actuel est propice au développement, en Russie, d’un système intégré permettant au pouvoir de surveiller ses citoyens toujours plus étroitement.

Depuis le 1er septembre 2025, à Moscou (capitale de la Fédération de Russie), les travailleurs migrants originaires de pays exemptés de visas ont l’obligation d’installer sur leur smartphone une application qui transmettra en temps réel leurs données de géolocalisation aux services du ministère de l’intérieur. En cas de désactivation de la géolocalisation ou de suppression de l’application, les migrants seront inscrits sur un registre de « personnes sous contrôle » ; leurs transactions financières et leurs cartes SIM seront bloquées ; et ils pourront être expulsés. Cette expérimentation se poursuivra jusqu’en 2029, après quoi cette pratique pourrait être étendue à d’autres régions de Russie.

Cette loi, qui s’inscrit dans une série de mesures visant à renforcer de manière accélérée le contrôle numérique en Russie, depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022, constitue une mise à l’épreuve de la possibilité d’une surveillance totale de l’ensemble des citoyens du pays.

Le souvenir, encore vivace, des tendances totalitaires à l’œuvre en Union soviétique (URSS) – suppression des libertés, surveillance de la population, mise en place du rideau de fer et censure totale –, symbolisées par le système du goulag (les camps de travail où étaient envoyés, entre autres, les prisonniers politiques pour délit d’opinion) a donné naissance à la formule de « goulag numérique », qui désigne le renforcement sans cesse plus palpable du contrôle technologique dans la Russie contemporaine.

Éléments de contrôle et de surveillance des citoyens, introduits en 2022

Jusqu’en 2022, la surveillance et la censure concernaient principalement la sphère politique, notamment la lutte contre l’opposition. Depuis, face à un mécontentement croissant, l’État a jugé nécessaire d’étendre son contrôle à tous les domaines de la vie publique.

La Russie met progressivement en place ce que l’on pourrait appeler un « panoptique numérique ». Initialement conçu par Jeremy Bentham (1748-1832), le panoptique était un projet de prison circulaire dotée d’une tour de surveillance centrale. À l’intérieur du panoptique, le gardien voit tous les prisonniers, mais ces derniers ne savent pas s’ils sont observés. De là naît un sentiment d’être surveillé à tout moment. Ce sentiment est de plus en plus partagé par les habitants de la Russie contemporaine, car le développement des technologies permet aux services de sécurité et à l’État d’accéder à un volume croissant de données personnelles et de constamment contrôler les citoyens à sa discrétion.

Après l’invasion totale de l’Ukraine lancée en février 2022, les autorités adoptent en urgence de nouvelles lois criminalisant la diffusion d’informations divergeant de la position officielle du Kremlin. Ces normes – pénalisation de « diffusion de fausses nouvelles » et de la « discréditation » des forces armées russes, durcissement des textes ciblant les « agents de l’étranger » – instaurent une censure stricte et, de fait, criminalisent toute opinion ou information différente de celles provenant des sources officielles de l’État.

Dans le même temps, le régime continue de développer des solutions numériques. Depuis décembre 2022, toutes les entreprises qui collectent les données biométriques des citoyens sont tenues de les transférer au Système biométrique unifié de l’État (EBS). La loi n’interdit pas aux forces de l’ordre de consulter ces données. Ainsi se crée une base technologique permettant une utilisation généralisée des systèmes de reconnaissance faciale, déjà activement employés pour identifier puis arrêter les participants à des actions de protestation et les « ennemis de l’État ».

Entre 2025 et 2026, le ministère du développement numérique de la Fédération de Russie prévoit de dépenser 2 milliards de roubles (plus de 20 millions d’euros) pour la création d’une plateforme unifiée dotée d’une IA destinée à traiter les vidéos des caméras de surveillance dans toute la Russie. Rien qu’à Moscou, plus de 200 000 caméras sont déjà installées et utilisées par la police pour le suivi et l’analyse des comportements.

Un autre système électronique, le registre des personnes soumises aux obligations militaires, vise à répondre au chaos causé par la mobilisation de 2022 et à la fuite à l’étranger de centaines de milliers d’hommes et de leurs familles.

Ce système agrège les données personnelles provenant d’autres bases de données gouvernementales et est enrichi par les informations fournies par les employeurs et par les banques. C’est par son intermédiaire que sont envoyées les convocations électroniques, considérées comme ayant été automatiquement remises à leurs destinataires quelques jours après leur apparition dans cette base. Dès lors, jusqu’à ce qu’elle se présente au commissariat militaire (nom donné aux centres chargés de gérer la mobilisation militaire de la population), la personne se voit automatiquement interdire de quitter le pays et subit d’autres restrictions, notamment l'interdiction de conduire un véhicule.

Internet souverain ou rideau de fer numérique ?

L’écrivaine et philosophe américaine Shoshana Zuboff a forgé la notion de « capitalisme de surveillance », un système où les grandes corporations possèdent nos données et essaient de prédire et de contrôler notre comportement. Elle se demande si les sociétés informatiques qui détiennent un grand volume de données personnelles, comme Google, Meta, Amazon et d’autres, pourraient avoir plus de pouvoir que les États.

En Russie, la réponse se trouve déjà sous nos yeux : toutes les grandes sociétés informatiques russes possédant les données personnelles de leurs utilisateurs sont soit soumises au Kremlin soit bloquées.

Après le début de la guerre, le géant informatique Yandex (l’équivalent russe de Google) a été contraint d’effectuer un filtrage actif des informations dans son moteur de recherche et ses actualités. Il signale désormais certaines sources comme étant non fiables et diffusant de fausses informations, tout en promouvant celles qui sont loyales à la position officielle.

Le géant étranger Meta, déclaré organisation extrémiste en mars 2022, est bloqué sur le territoire russe, ainsi que ses services Facebook et Instagram. Ont également été bloqués X (anciennement Twitter) et de nombreux médias indépendants. YouTube a été ralenti et, de fait, bloqué.

En août 2025, Roskomnadzor (l’agence russe qui s’occupe de la censure sur Internet et du blocage des ressources d’information jugées indésirables) a bloqué la possibilité de passer des appels audio et vidéo sur Telegram et sur WhatsApp. Même si la raison officiellement invoquée pour cela est la protection contre les escroqueries téléphoniques, en réalité, ce processus va de pair avec le lancement de la messagerie d’État, MAX, à laquelle les forces de l’ordre ont un accès total.

La messagerie sera intégrée au système numérique de services publics. Le simple fait d’utiliser un service VPN pour contourner le blocage est considéré comme une circonstance aggravante lors de la commission d’un « crime », tel que la recherche de « contenus extrémistes » (notion dont la définition, volontairement floue, permet de déclencher des poursuites sur des fondements ténus).

D’ici à novembre 2025, un programme d’intelligence artificielle (IA) pour la censure des livres sera lancé en Russie. Au départ, le programme ne recherchera que la propagande liée à la drogue dans les ouvrages. Comme c’est souvent le cas, en cas de succès, l’État pourrait facilement étendre la censure à la critique du pouvoir ou de l’armée, ou encore à la recherche de documents à thématique LGBTQIA+, sachant que le « mouvement LGBTQIA+ » a été classé comme extrémiste.

À lire aussi : Russie : l’homophobie d’État, élément central de la « guerre des valeurs » contre l’Occident

Vers un totalitarisme numérique ?

Ainsi, en moins de trois ans, la Russie a construit un système cohérent et interconnecté, où les interdictions du législateur relatives à l’information sont renforcées par des technologies de surveillance totale, et le contrôle numérique des citoyens assure l’application des lois répressives.

Ces lois et ces solutions technologiques s’accumulent en un effet boule de neige, entraînant une accoutumance progressive de la population. Sous prétexte de protéger les citoyens face à diverses menaces – contexte de guerre et de sanctions, attaques terroristes, escroqueries –, l’État met tout en œuvre pour renforcer le pouvoir total de Vladimir Poutine.

Au XXe siècle, le philosophe Isaiah Berlin (1909-1997) promouvait une alternative pluraliste et libérale au totalitarisme, impliquant l’existence d’une sphère de la vie humaine libre de toute ingérence étatique, de surveillance et de contrôle, ce qu’il appelait la « sphère de la liberté négative » (négative au sens de « privée d’entraves »). Aujourd’hui, nous assistons à un resserrement drastique de cette sphère en Russie et au développement progressif du « totalitarisme numérique », c’est-à-dire d’un pouvoir totalitaire armé non seulement de lois répressives, mais aussi de nouvelles technologies : caméras, bases de données électroniques et IA de plus en plus sophistiquée.

Iurii Trusov ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

27.10.2025 à 15:53

L’industrie automobile européenne face à la guerre en Ukraine

Prieto Marc, Professeur-HDR, directeur de l'Institut ESSCA "Transports & Mobilités Durables", ESSCA School of Management

Texte intégral (1601 mots)

Depuis 2022, la guerre en Ukraine a conduit le secteur automobile à revoir ses chaînes de valeur en gérant de nouveaux risques. Les constructeurs européens de véhicules cherchent à ajuster leur organisation toyotiste, dite « au plus juste », en acceptant de recréer des stocks, d’intégrer verticalement certains partenaires stratégiques et de repenser la localisation des productions.

Au-delà du drame humain, le conflit en Ukraine a obligé les industriels européens de l’automobile à ajuster leurs chaînes de valeurs et à repenser la localisation de leurs activités. Dans un article publié en 2022 dans la Revue d’économie financière, nous analysions les déflagrations et recompositions économiques de ce conflit à travers la situation délicate de l’industrie automobile européenne à l’aube de la guerre.

Déjà soumis à la pénurie des semi-conducteurs et la pandémie de Covid-19, les constructeurs et les équipementiers automobiles ont dû engager, en à peine quelques mois, des reconfigurations de leurs chaînes de valeurs. Les modèles de production ont alors été revus, en particulier par ceux inspirés du « juste à temps ». Au-delà de l’abandon du marché russe ceux d’entre eux qui s’y étaient engagés tels que Renault-Nissan, Volkswagen, ou Michelin, les orientations stratégiques ont été profondément remises en question.

Avec quelles réussites ?

Chaînes de valeur déjà en tension avant le conflit

Le 24 février 2022, le conflit en Ukraine éclate tandis que le secteur automobile européen peine à digérer les deux crises du Covid-19 et de la pénurie des semi-conducteurs. Le conflit précipite le secteur dans une rupture de chaînes de valeurs du fait de l’effondrement du marché russe couplé à l’atonie des marchés européens.

Au cours des premiers mois de la guerre, le marché russe s’est effondré de 85 %. Le marché ukrainien, certes plus petit, mais stratégiquement important pour certains fournisseurs, a vu ses immatriculations chuter de plus de 90 %. La rupture des chaînes d’approvisionnement a conduit à l’arrêt de plusieurs usines d’assemblage comme en Allemagne pour Volkswagen à Zwickau et à Dresde en mars 2022. La vulnérabilité du modèle de production lean est apparue au grand jour. Conçu pour réduire les stocks et les coûts, le modèle semble peu adapté à un monde devenu bien plus fragmenté, exposé à des événements géopolitiques extrêmes.

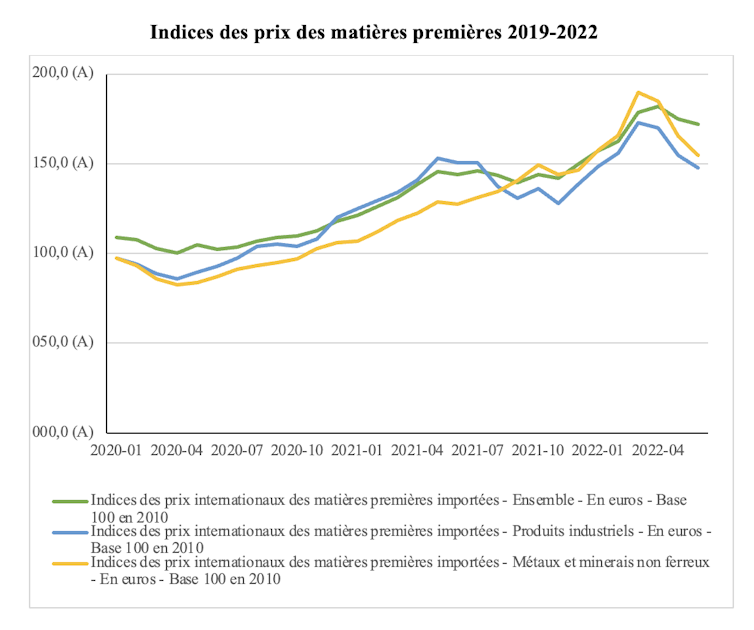

La transition vers une mobilité décarbonée oblige les acteurs à se tourner vers le tout électrique nécessitant métaux et terres rares. Cette transition complique la tâche des industries européennes, puisque la Russie est un acteur majeur dans l’exportation de métaux essentiels à la fabrication de moteurs, de catalyseurs et de batteries, comme l’aluminium, le nickel ou encore le palladium. Le prix de ces matériaux a ainsi bondi entre 2020 et 2022 ce qui a contribué à l’inflation des prix des véhicules.

Régionalisation accrue de la production automobile

Le retrait du marché russe par les marques européennes a laissé la place aux acteurs chinois qui ont vu leurs parts de marché progresser depuis 2022. Grâce aux « nouvelles routes de la soie », qui renforcent les liens logistiques entre Moscou et Pékin, des constructeurs comme Geely ou Haval ont été parmi les premiers à se positionner pour approvisionner le marché russe.

Au-delà des risques de sanctions pour Pékin, cette stratégie illustre comment la géopolitique redessine les équilibres industriels à l’échelle mondiale.

La guerre en Ukraine a amené les constructeurs à modifier leurs priorités, puisque la logique de gestion des risques est alors devenue primordiale devant l’efficacité économique. La révision des chaînes de valeur a amené les constructeurs à diversifier leurs fournisseurs et internaliser davantage d’étapes de production. Il s’agit du rachat ou de la prise de participation dans les entreprises qui fabriquent certains composants devenus stratégiques – on parle alors d’intégration verticale puisque les constructeurs absorbent des entreprises qui interviennent en amont du processus de production des véhicules. Ces derniers ont également dû accepter les coûts liés au maintien de stocks stratégiques. La proximité géographique et la fiabilité des partenaires sont apparues tout aussi importantes que le prix.

Pour limiter les risques, l’industrie automobile européenne cherche dès lors à sécuriser l’accès aux matières premières critiques et à réduire sa dépendance vis-à-vis de régions politiquement instables. La régionalisation accrue de la production s’impose.

Relance des volumes en Europe à travers davantage de petits véhicules abordables

La sécurisation des approvisionnements s’avère particulièrement ardue dans la transition énergétique qui s’annonce.

L’électrification de la filière automobile crée de nouvelles fragilités. Pourquoi ? Parce qu’elle requiert une quantité accrue de semi-conducteurs et de minéraux rares, comme le lithium et le cobalt. Les tensions géopolitiques autour de Taïwan, premier fabricant mondial de puces électroniques, ou dans la région du Sahel, stratégique pour l’approvisionnement en uranium et autres ressources, pourraient provoquer de nouvelles crises d’approvisionnement.

Cette contrainte oblige l’Europe à trouver des voies possibles pour une sécurité économique permettant à toute la filière automobile de continuer de restructurer ses activités sans compromettre sa compétitivité.

Jusqu’à récemment, le secteur semblait relever ce défi en misant sur une stratégie industrielle axée sur la réduction des volumes de production, tout en élargissant les gammes de modèles et en augmentant les prix, notamment grâce aux SUV électrifiés (hybrides rechargeables et véhicules électriques à batterie) et à la montée en gamme (ou « premiumisation » des ventes). L’atonie des ventes observée depuis 2024 remet en cause cette stratégie.

La relance des ventes pourrait venir d’une offre de véhicules électriques plus petits et abordables, afin d’atteindre l’objectif de neutralité carbone du parc automobile européen d’ici 2050. Fabriqués sur le territoire européen, ces véhicules devront aussi répondre à des exigences légitimes de contenu local. Ce retour à des petits modèles compacts, qui sont dans l’ADN des marques européennes, apparaît comme une condition indispensable pour préserver l’indépendance industrielle du continent et maintenir les emplois dans le secteur.

Prieto Marc ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.10.2025 à 20:55

Comment Telegram est devenue le champ de bataille des conflits modernes

Marie Guermeur, Sorbonne Université

Texte intégral (3104 mots)

Née comme une messagerie destinée à protéger au mieux la vie privée de ses utilisateurs, Telegram est devenue un théâtre d’affrontement permanent. Sur l’application, de multiples canaux diffusent l’horreur brute, la criminalité organisée prospère, les services secrets recrutent et, surtout, la propagande bat son plein. Décryptage du fonctionnement de cet outil qui s’est transformé en véritable arme de guerre numérique.

Longtemps perçue comme une alternative sécurisée aux réseaux sociaux de la galaxie Meta notamment par une frange d’internautes soucieux de la protection de leur vie privée et par les défenseurs des libertés numériques, séduits par son image « anti-système » et sa promesse d’un espace affranchi de la surveillance commerciale, Telegram, fondée en 2013 par les frères Durov, s’est imposée comme l’une des plateformes les plus influentes de la planète.

Pavel Durov, en est à sa seconde aventure numérique. Avant Telegram, il avait lancé VKontakte (VK), souvent qualifié de « Facebook russe ». Dès sa création en 2006, VK s’était distinguée comme un rare bastion de liberté sur le Web russe, jusqu’à ce que Durov refuse de livrer aux services secrets de son pays (le FSB) les données des blogueurs et de fermer les pages de l’opposition. Ce refus lui coûta progressivement le contrôle de l’entreprise, reprise ensuite par des proches du pouvoir. Aujourd’hui, Telegram, forte de près de 950 millions d’utilisateurs dans le monde, séduit par son chiffrement, sa promesse de confidentialité et la possibilité de créer des « canaux » rassemblant des centaines de milliers de personnes.

Mais derrière l’image de havre numérique pour défenseurs de la vie privée, Telegram est devenue un outil central pour des usages beaucoup plus sombres : trafic, voyeurisme et surtout… guerres de propagande.

Arrestation et mise en examen de Pavel Durov

Le 24 août 2024, le cofondateur de Telegram Pavel Durov, franco-russe, est arrêté et mis en examen en France. La justice lui reproche de ne pas avoir empêché la prolifération sur son réseau d’activités illégales : trafic de stupéfiants, pédocriminalité, escroqueries.

Mis en examen, Durov s’est défendu en soulignant le caractère inédit d’une telle procédure : « Arrêter le PDG d’une plateforme parce que certains utilisateurs commettent des crimes, c’était absurde », déclare-t-il alors. Depuis cette date, Telegram collabore davantage avec les autorités, selon plusieurs sources judiciaires. Mais la question reste entière : comment contrôler un espace aussi vaste et opaque ?

En Chine, une enquête de CNN a récemment révélé l’existence d’un gigantesque réseau de voyeurisme pornographique hébergé sur Telegram. Plus de 100 000 membres y échangeaient, à l’insu de leurs victimes, des milliards de photos et vidéos intimes et récits d’agression. L’affaire a choqué l’opinion publique et souligné l’extrême difficulté à contenir les dérives de l’application.

Car Telegram est un écosystème : tout y circule, de la contrebande de drogues aux fichiers frauduleux, en passant par des contenus extrêmes de propagande. Si le darknet exigeait autrefois des compétences techniques pour accéder à ces contenus, l’application rend aujourd’hui de tels échanges disponibles en quelques clics.

Du chiffrement à la cruauté

C’est sans doute sur le terrain de la guerre que Telegram s’impose le plus brutalement. Lors des attaques terroristes du Hamas contre Israël en octobre 2023, l’application est devenue un champ de bataille parallèle. Les groupes armés ont immédiatement compris le potentiel de l’outil : diffuser sans filtre des vidéos de violences, de tortures, de profanations de cadavres, accompagnées de messages galvanisant.

Le même jour, nous avons décidé d’infiltrer le canal du Hamas depuis la France. La facilité avec laquelle nous avons pu accéder à des contenus insoutenables a été glaçante : viols, exécutions, actes nécrophiles, corps – souvent d’enfants – mutilés et exhibés comme trophées de victoire. Chaque jour, des dizaines de vidéos de propagande inondaient les canaux, repoussant sans cesse les limites de l’indicible.

Le lendemain, les canaux liés à l’armée israélienne, Tsahal, adoptaient la même logique : images de massacres et de représailles, accompagnées de messages de haine et d’encouragement à la vengeance. La guerre des armes trouvait son double, instantané et cru, sur Telegram.

Les horreurs observées sont telles que nous avons choisi de ne pas toutes les relater ici. Mais il est essentiel que le lecteur comprenne l’ampleur de cette banalisation de la violence : sur cette plateforme, la cruauté devient quotidienne, accessible à tous et, souvent, reproduite à l’infini.

« Ce canal enfreint la législation locale »

En France, il a fallu attendre le 17 octobre 2023 pour qu’un blocage partiel du compte du Hamas soit mis en place, peu après la diffusion d’une vidéo montrant un otage. Dès lors, une tentative de connexion au canal faisait apparaître : « Ce canal enfreint la législation locale. » Trop tard pour éviter la propagation de scènes inimaginables, parfois accessibles à des mineurs, et pour certaines reprises sur des réseaux comme X. Car l’utilisation de VPN permet encore de contourner ces restrictions, laissant circuler sans entrave les pires images de guerre.

Cette banalisation de la violence interroge. En rendant la propagande accessible au grand public, Telegram transforme le spectateur en témoin, parfois complice, d’atrocités qui étaient jadis reléguées aux marges cachées d’Internet, à ce que l’on appelait le « darknet ». Les groupes armés, eux, ont compris l’impact psychologique de cette exposition massive. La guerre ne se joue plus seulement sur le terrain militaire ; elle s’écrit et se diffuse en direct, dans la poche de chacun.

Telegram, par sa souplesse et par son opacité, est devenue l’arme invisible des conflits contemporains.

De l’outil de contestation à l’arme de propagande

Bien avant d’être l’outil favori des groupes armés au Moyen-Orient, Telegram avait déjà marqué l’histoire des contestations. Du Printemps arabe aux manifestations iraniennes « Femme, vie, liberté » de 2022 après la mort de Mahsa Amini, l’application s’est imposée comme un refuge numérique pour les dissidents, pour les journalistes citoyens et pour les organisateurs de mobilisations. Son atout majeur : un chiffrement et une architecture décentralisée qui échappent aux régulations traditionnelles.

De 2015 à 2019, Telegram se dressait comme un outil central de mobilisation citoyenne en Iran. Néanmoins, en 2018, les autorités iraniennes ont procédé à l’interdiction de la plateforme, sous prétexte de préserver la sécurité nationale, anéantissant l’un des derniers canaux d’expression et de coordination accessibles à la société civile.

En Biélorussie, puis ailleurs en Europe de l’Est, les manifestants se sont organisés sur l’application, tandis que les États tentaient de reprendre la main sur ce canal incontrôlable. L’histoire de Telegram dans les révoltes est celle d’un couteau à double tranchant : un outil de contre-pouvoir, mais aussi une scène où s’exerce la lutte pour le contrôle de l’information.

Lorsque Israël a coupé l’accès à Internet dans la bande de Gaza, le 27 octobre 2023, Telegram est restée la seule fenêtre sur le monde. Les journalistes palestiniens, comme Motaz Azaiza, y ont diffusé en direct des images de frappes, de victimes et de quartiers dévastés, vues par des millions de personnes en quelques minutes. L’application suppléait ainsi les médias traditionnels, empêtrés dans la vérification des faits et les contraintes d’accès.

Sur ce même réseau circulaient aussi les vidéos officielles des Brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, glorifiant leurs combattants et diffusant des images insoutenables. De leur côté, les chaînes proches de l’armée israélienne diffusaient leurs propres contenus militaires, souvent teintés de propagande. Telegram s’est transformé en un champ de bataille à part entière, où journalisme citoyen, propagande terroriste, communication officielle et rumeurs incontrôlées cohabitaient sur le même écran.

Une plateforme qui refuse de trancher

Contrairement à X (ex-Twitter) ou à Facebook, Telegram se distingue par l’absence de modération coercitive. Son cofondateur Pavel Durov revendique une conception radicale de la liberté d’expression, n’hésitant pas à héberger des groupes proscrits ailleurs. Cette latitude a bénéficié à des organisations, telles que Hayat Tahrir Al-Cham, ex-filiale d’Al-Qaida en Syrie, qui exerce désormais un contrôle politique et administratif étendu sur plusieurs régions du pays, où elle s’impose comme l’autorité de facto, tout en continuant à y diffuser sans entrave communiqués, vidéos et matériaux idéologiques.

Dans des zones auxquelles aucun journaliste étranger n’a accès et où les reporters locaux risquent leur vie, ces chaînes deviennent la seule source d’information disponible. Mais ce sont les groupes armés eux-mêmes qui décident de ce qui est montré, et de ce qui est passé sous silence.

L’exemple de la Syrie est frappant. En 2022, lors des pénuries de gaz, les chaînes prorégime imputaient la crise aux sanctions occidentales. En parallèle, celles de l’opposition diffusaient des vidéos de files interminables dans les stations-service, accusant l’Iran de sabotage. Aucune des deux versions n’a pu être vérifiée par des médias indépendants, mais toutes deux ont circulé massivement et nourri la colère populaire.

L’étude, publiée en 2024 par Hans W. A. Hanley et Zakir Durumeric lors de l’International Conference on Web and Social Media (ICWSM), intitulée Partial Mobilization : Tracking Multilingual Information Flows amongst Russian Media Outlets and Telegram montre l’usage systématique de Telegram par les médias russes pour orienter et modeler l’opinion publique autour de la guerre en Ukraine. Les auteurs développent une approche originale et extensible, capable de suivre les flux narratifs à travers différentes langues et plateformes, appliquée à 215 000 articles et 2,48 millions de messages Telegram. Les chercheurs soulignent une intensification marquée de l’usage de Telegram par les médias russes, qui y puisent régulièrement des thèmes qu’ils réinjectent ensuite dans leurs publications traditionnelles.

Leur méthodologie permet également d’identifier de manière automatisée des chaînes Telegram véhiculant des contenus pro-russes ou anti-ukrainiens, souvent en résonance avec les narrations des médias d’État. Telegram se révèle ainsi un vecteur stratégique clé, central dans la diffusion et la coordination de ces narratives (récits) à grande échelle.

Telegram, média ou machine d’influence ?

À cette dimension géopolitique s’ajoute une logique économique. Dans plusieurs pays en crise, comme le Liban, des équipes rédactionnelles de médias exclusivement installés sur Telegram se sont constituées. Certaines chaînes vendent des abonnements premium, d’autres acceptent des dons en cryptomonnaies, et beaucoup diffusent des contenus sponsorisés par des partis politiques. Sans transparence ni vérification, la frontière entre information et propagande devient poreuse.

Le danger n’est pas seulement la désinformation. C’est qu’à défaut d’alternatives, Telegram devienne la seule source d’information dans des environnements fragiles. Là où les civils n’ont pas de médias indépendants, et tandis que les milices et les États disposent de puissants relais, l’équilibre est faussé dès le départ.

Depuis le début de l’invasion russe, en février 2022, la direction générale du renseignement de l’Ukraine (DGRR, souvent désignée par son acronyme anglais HUR) a adopté une posture inédite : utiliser Telegram comme un relais officiel. Selon une étude publiée en août 2025 par le chercheur Peter Schrijver dans la revue scientifique The International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, il s’agit d’un tournant majeur. Pour la première fois, un service de renseignement d’État conçoit sa communication non plus comme une sensibilisation ponctuelle, mais comme un processus continu d’engagement public.

Un instrument de renseignement public

Ce choix illustre ce que les spécialistes appellent la « communication participative du renseignement ». Sur Telegram, la DGRR ne se contente pas de diffuser des informations : elle coordonne le récit national tout en impliquant directement la population dans la défense du pays. Trois axes structurent cette stratégie. D’abord, l’institution met en avant ses opérations réussies, honore ses agents tombés et valorise ses valeurs de service et de sacrifice. La stratégie consiste à projeter l’image d’un renseignement compétent, héroïque et digne de confiance. Les chercheurs parlent d’un véritable « lobby du renseignement », une diplomatie de l’image destinée à rallier les civils autour d’un appareil habituellement secret.

Ensuite, la DGRR diffuse des documents ciblés visant l’adversaire : conversations interceptées, preuves de crimes de guerre, affaires de corruption, et parfois des données personnelles de militaires russes. Ces publications ont une double fonction : tactique, en fragilisant le moral et la crédibilité des troupes ennemies ; symbolique, en renforçant la légitimité morale de l’Ukraine sur la scène internationale.

Enfin, l’agence implique directement les citoyens. Les canaux Telegram incitent à signaler les mouvements ennemis, proposent un « Main Intelligence Bot » pour centraliser les informations et diffusent des conseils pratiques, notamment de cybersécurité pour les habitants des zones occupées. Dans ce modèle, le citoyen cesse d’être simple spectateur : il devient un acteur distribué de la défense nationale.

Telegram, né comme un refuge pour les défenseurs de la vie privée, est aujourd’hui devenu une scène mondiale où se mêlent contestation, propagande et espionnage. Mais derrière l’écran, c’est une autre guerre qui se joue : celle des récits, des images, sans filtre et sans règles. En rendant l’horreur accessible en un clic, l’application brouille les frontières entre information et manipulation. Dans les conflits du début de notre siècle, ce ne sont plus seulement les bombes qui frappent les populations… ce sont aussi les notifications.

À la suite de la publication de cet article, la communication de Telegram nous a demandé de publier ces éléments :

« Des millions de contenus préjudiciables sont supprimés chaque jour dans le cadre de la modération routinière de Telegram. De plus, Telegram n’est pas une plateforme efficace pour la diffusion de fausses informations, car elle n’utilise pas d’algorithmes favorisant la propagation de contenus sensationnalistes, contrairement à d’autres réseaux.

Telegram a toujours traité toutes les demandes judiciaires contraignantes émanant de l’Union européenne. La seule chose qui a changé depuis la mise en examen de M. Durov est que davantage d’autorités ont commencé à utiliser les canaux légaux appropriés au Digital Services Act. Sans le préciser, l’article donne à tort l’impression que Telegram est à l’origine de cette coopération accrue, alors qu’il s’agit en réalité d’une évolution des pratiques policières.

Loin d’être difficile à contenir, le canal MaskPark [cité dans l’enquête de CNN mentionnée dans l’article] a été fermé en mars 2025 pour violation des conditions d’utilisation de Telegram, dès qu’il a été découvert.

Contrairement aux réseaux traditionnels qui peuvent exposer les utilisateurs à des contenus liés à la guerre via des algorithmes, Telegram n’utilise aucun algorithme pour promouvoir des contenus sensationnalistes. Les utilisateurs n’y accèdent que s’ils les recherchent explicitement.

La modération de Telegram respecte ou dépasse les standards de l’industrie. Dans l’Union européenne, Telegram se conforme pleinement au Digital Services Act.

Telegram est largement utilisé par les membres de l’opposition russe anti-guerre et constitue la dernière source d’information indépendante et non censurée accessible aux citoyens russes, y compris via le canal du président Zelensky. Telegram est une entreprise politiquement neutre qui offre une plateforme à l’expression pacifique de toutes les parties. »

Marie Guermeur ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.10.2025 à 10:15

Vente par la Russie d’hydrocarbures à la Chine en yuan : fin du dollar, opportunité pour l’euro ?

Suwan Long, Assistant Professor, LEM-CNRS 9221, IÉSEG School of Management

Texte intégral (1869 mots)

Le yuan (monnaie chinoise, officiellement appelée renminbi) s’impose dans le commerce du pétrole et du gaz entre la Russie et la Chine. Cette évolution présente des risques pour l’Union européenne, mais aussi une opportunité pour l’euro dans le contexte énergétique.

Lors du 25ᵉ Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) tenu à Tianjin, en septembre 2025, les dirigeants chinois et russes ont ouvertement défendu un commerce de l’énergie en dehors du dollar états-unien. Cette poussée vers la dédollarisation, illustrée par l’augmentation des ventes de pétrole et de gaz de la Russie à la Chine en yuan (monnaie chinoise, officiellement renminbi), marque un bouleversement dans le commerce de l’énergie.

Pour l’Union européenne, et plus précisément pour les entreprises de la zone euro, où les importations de pétrole sont encore très largement facturées en dollars, cette évolution agit comme une arme à double tranchant.

Le yuan, central dans les accords énergétiques Russie–Chine

En quelques années, le yuan s’est affirmé comme monnaie de réglage importante dans les échanges énergétiques russo-chinois. En 2022, les entreprises Gazprom et China National Petroleum Corporation (CNPC) commencent à réduire leurs paiements en dollar pour certains contrats, en favorisant l’usage du rouble et du yuan. En 2023, le commerce bilatéral a atteint un record de 240 milliards de dollars (+ 26 %), avec la moitié du pétrole russe exporté vers la Chine.

En 2024, le commerce bilatéral Chine-Russie atteint 244,81 milliards de dollars états-uniens, en hausse de 1,9 % par rapport à 2023, selon les douanes chinoises. Ce chiffre s’explique par la montée des échanges sur la paire CNY/RUB, c’est-à-dire le taux de change entre le yuan chinois et le rouble russe. Autrement dit, de plus en plus d’entreprises russes achètent ou vendent directement des yuans contre des roubles, alors qu’auparavant, elles passaient presque toujours par le USD/RUB, le taux entre dollar des États-Unis et rouble.

Ce glissement reflète un transfert progressif du commerce de l’énergie russe, autrefois dominé par le dollar, vers la monnaie chinoise.

Ce basculement s’est confirmé à Tianjin, où Xi Jinping, Vladimir Poutine et Narendra Modi ont soutenu l’usage accru des monnaies nationales. Le président de la République populaire de Chine a même proposé la création d’une banque de développement destinée à contourner le dollar et à limiter l’impact des sanctions.

Plus de 80 % du pétrole de l’UE facturé en dollar

L’OCS réunit dix membres : la Chine, la Russie, l’Inde, le Pakistan, l’Iran, le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et le Bélarus. Ils représentent près de la moitié de la population mondiale et un quart du PIB. Le commerce de la Chine avec ses partenaires a atteint 3,65 trillions de yuans (500 milliards de dollars états-uniens) en 2024.

Le commerce de la Chine avec ses partenaires est de plus en plus souvent réglé en yuan, transformant progressivement la monnaie chinoise en instrument international de facturation et d’échange, au-delà de son usage domestique. Le dollar conserve toutefois son statut dominant, représentant encore 58 % des réserves mondiales en 2024.

L’Union européenne (UE) reste largement dépendante du dollar pour ses importations d’énergie. Entre 80 et 85 % du pétrole de l’Union européenne est facturé en dollar états-unien (USD), alors qu’une part infime provient des États-Unis. Ce choix s’explique par le rôle du dollar comme monnaie commune de transaction sur les marchés mondiaux. Il sert d’intermédiaire entre producteurs et acheteurs, quelle que soit leur nationalité. L’UE se rend de facto vulnérable aux variations du dollar et aux décisions de la Réserve fédérale des États-Unis.

Nouvelle complexité pour les entreprises européennes

Si le commerce mondial du pétrole et du gaz cessait d’être dominé par le dollar pour se répartir entre plusieurs monnaies comme le yuan ou la roupie, les entreprises européennes, surtout celles de la zone euro, devraient s’adapter à un environnement financier plus complexe.

Aujourd’hui, la plupart d’entre elles achètent leur énergie en dollars. Elles peuvent se protéger contre les variations du taux de change grâce à des « marchés de couverture » très développés. Ces marchés permettent de conclure des contrats financiers à l’avance pour bloquer un taux et éviter des pertes si la valeur du dollar change.

Avec le yuan, la situation serait plus difficile. Les outils financiers permettant de se couvrir sont encore limités, car la Chine contrôle les mouvements de capitaux et restreint la circulation de sa monnaie à l’étranger. Autrement dit, le yuan ne circule pas librement dans le monde. Cela réduit la liquidité, c’est-à-dire la capacité d’une entreprise à acheter ou vendre rapidement des yuans quand elle en a besoin. Moins la monnaie circule, moins il y a d’échanges possibles, et plus les transactions deviennent lentes et coûteuses. Pour les entreprises, cela signifie des paiements plus complexes et des coûts financiers plus élevés.

Des signes concrets montrent que ce scénario commence à se concrétiser. En mars 2023, la China National Offshore Oil Corporation et TotalEnergies ont conclu la première transaction de gaz naturel liquéfié (GNL) libellée en yuan via une bourse de Shanghai. Quelques mois après, l’entreprise pétrolière publique de la République populaire de Chine a réalisé une autre transaction en yuan avec Engie. Ces accords illustrent la montée en puissance du yuan dans les échanges énergétiques et annoncent un nouvel équilibre où les entreprises européennes devront composer avec une plus grande diversité de devises.

Rôle accru de l’euro dans la facturation énergétique

L’évolution du commerce mondial de l’énergie ouvre une opportunité stratégique pour l’Union européenne : renforcer le rôle de l’euro dans la tarification du pétrole et du gaz, et réduire sa dépendance vis-à-vis du dollar – ou, demain, du yuan.

L’euro est déjà la deuxième monnaie mondiale, représentant 20 % des réserves. Elle sert de référence pour plus de la moitié des exportations européennes. Dans le commerce de l’énergie, son rôle demeure limité. Dès 2018, la Commission européenne avait d’ailleurs recommandé d’accroître son usage dans la tarification énergétique, afin de consolider la souveraineté économique du continent.

Les progrès les plus visibles concernent le gaz. Selon la Banque centrale européenne, la réduction des approvisionnements russes a poussé l’Union européenne à s’intégrer davantage aux marchés mondiaux du gaz naturel liquéfié (GNL). Les prix européens sont désormais étroitement liés aux marchés asiatiques, ce qui rend l’UE plus sensible aux variations de la demande mondiale. Cette interdépendance renforce l’intérêt de développer des contrats de gaz libellés en euros.

La même logique pourrait s’appliquer au pétrole. l’Union européenne importe plus de 300 milliards d’euros d’énergie chaque année. Elle dispose d’un poids suffisant pour négocier avec ses partenaires commerciaux, notamment les producteurs du Golfe cherchant à diversifier leurs devises.

Vers une monnaie énergétique européenne ?

Faire de l’euro une monnaie de référence dans les échanges énergétiques ne se décrète pas, mais cela pourrait devenir un levier essentiel de la politique monétaire et énergétique européenne.

L’euro dispose d’atouts : il est relativement stable, pleinement convertible, et soutenu par la Banque centrale européenne. Si des cargaisons de pétrole ou de gaz étaient facturées en euros, cela pourrait réduire la dépendance au dollar, simplifier la couverture monétaire pour les entreprises européennes et renforcer l’indépendance financière de l’Union.

Ce virage monétaire implique des défis concrets. Le marché de l’énergie en euros reste peu développé, et certains pays ou entreprises pourraient craindre des sanctions états-uniennes s’ils s’éloignent du dollar. Surmonter ces freins nécessite de renforcer les marchés de capitaux européens, de créer des produits de couverture expressément en euros pour l’énergie, et d’assurer une politique économique stable à l’échelle de la zone euro.

Cette démarche ne vise pas à remplacer le yuan, mais à établir une alternative équilibrée, où l’euro pèse dans la facturation, dans les réserves stratégiques et dans le paysage monétaire mondial.

Suwan Long ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr