ACCÈS LIBRE Une Politique International Environnement Technologies Culture

28.10.2025 à 15:18

Pourquoi les campagnes de prévention sur les inondations sont inefficaces en France

Fateh Chemerik, MCF en sciences de l'information et de la communication, Université catholique de l’Ouest

Sébastien Rouquette, Professeur des universités en sciences de l'information et de la communication, Université Clermont Auvergne (UCA)

Texte intégral (2616 mots)

De plus en plus fréquentes et intenses, les inondations constituent l’un des principaux risques de catastrophes naturelles en France. Elles sont très coûteuses sur les plans humain et matériel. Une étude menée auprès de populations des zones concernées révèle pourtant que les citoyens sont mal informés sur ces risques, malgré l’obligation légale des communes d’organiser des campagnes de prévention. En cause, un risque souvent minoré et une communication inadaptée.

Le département du Var, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, a été frappé au mois de mai 2025 par des inondations qui ont engendré d’importants dégâts matériels considérables et la mort de trois personnes. En France, comme en Espagne fin 2024, au Texas (2025) ou au Cameroun (2024), les épisodes d’inondations intenses se font de plus en plus fréquents. Ce risque majeur est, en bien des territoires, renforcé par le changement climatique.

Dans ce contexte, les communes sont tenues d’informer leurs résidents des risques associés. Mais leurs campagnes de prévention se révèlent souvent peu efficaces.

Pour en comprendre les raisons, nous avons conduit une étude qualitative dans trois communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes particulièrement exposées aux inondations : Saint-Alyre (faubourg nord de Clermont-Ferrand), Cournon-d’Auvergne et Les Martres-de-Veyre, dans le Puy-de-Dôme. Ces zones sont à risque, avec plusieurs quartiers exposés à des crues décennales et centennales.

L’étude, qui visait à évaluer l’efficacité de ces campagnes de prévention, s’appuie sur une double méthodologie : des entretiens compréhensifs avec 50 riverains et une enquête par questionnaire auprès de 120 autres habitants, portant sur leur perception du risque d’inondation et leur appropriation des messages de prévention.

En nous appuyant sur l’étude des perceptions et comportements des riverains, nous analysons ici les lacunes des campagnes de sensibilisation et explorons les failles de la communication institutionnelle. Nous proposons aussi des pistes pour une meilleure appropriation des messages préventifs.

Des obligations légales d’information

Selon les projections climatiques, les préjudices dus aux inondations devraient encore augmenter dans les prochaines années, le dérèglement climatique en cours se traduisant en effet par l’accroissement du nombre, de l’intensité et de la durée des précipitations intenses, notamment en Europe.

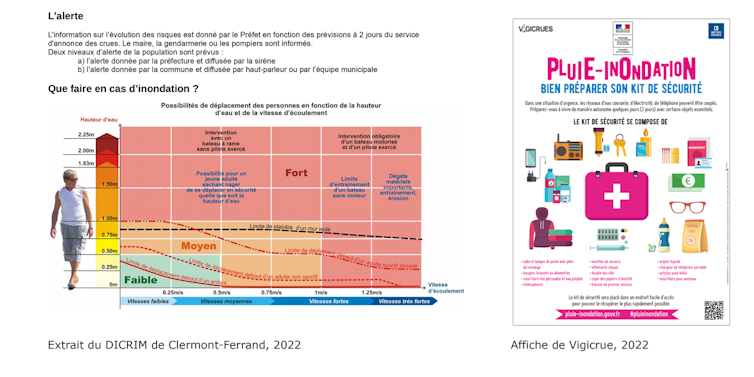

Pour protéger les habitants, la loi française n°87-565 du 22 juillet 1987 oblige les maires des communes concernées à informer leurs administrés des risques par le biais des documents d’information communaux sur les risques majeurs (ou, Dicrim), en précisant les comportements à adopter, les zones à risque et les mesures de prévention mises en place.

Ce document est « envoyé par les mairies, en général au moment de [sa] réalisation et de [sa] mise à jour, ou encore fourni avec les contrats de location résidentielle ». Se pose alors la question suivante : est-il suffisant de rendre accessible des documents communaux sur les risques naturels pour prévenir et mieux sensibiliser la population concernée ?

Comment les enquêtés de notre étude jugent-ils ces documents communaux sur le risque d’inondation ?

Des riverains peu informés

Bien que ces documents aient été produits dans les trois communes étudiées, nous avons constaté que leur efficacité en matière de sensibilisation était limitée.

Prenons le cas du quartier de Saint-Alyre à Clermont-Ferrand : sur quarante habitantes, seuls deux savaient que leur quartier, potentiellement exposé à une crue centennale touchant jusqu’à 36 400 résidents, était à risque.

Aux Martres-de-Veyre, moins de 10 % des répondants connaissaient les consignes de sécurité de base, comme couper l’électricité ou ne pas se déplacer en voiture pendant une inondation.

D’autres enquêtés mettent l’accent sur différents aspects dans le contenu du Dicrim, comme en témoignent les propos suivants :

« Il n’y a pas le terme : “Attention inondation !” Pour moi, cette affiche n’est pas significative… », témoigne une répondante (18-30 ans), locataire à Saint-Alyre.

« L’image doit être plus grande pour refléter une inondation, parce que là, on dirait un petit ruisseau », souligne un répondant (45-60 ans) propriétaire aux Martres-de-Veyre.

Ce constat alarmant soulève la question de savoir si les campagnes de prévention sont vraiment adaptées aux besoins d’information des citoyens. Plusieurs facteurs expliquent cette faible appropriation.

Des informations peu claires et peu concrètes

Un premier élément soulevé est le manque de personnalisation et de clarté des Dicrim. Dans 39 entretiens, les riverains ont noté un manque de clarté visuelle, critiquant les photographies neutres ou le choix des couleurs apaisantes telles que le bleu, peu propice à alerter sur un danger immédiat.

Ces choix visuels diminuent l’impact du message en donnant une fausse impression de sécurité.

« Je pense que la couleur bleue, c’est plutôt rassurant. On n’a pas trop de raisons pour s’inquiéter. Je ne dis pas qu’il faut alarmer les gens, mais si on parle d’un risque, il faut que la couleur aille avec », ajoute une autre enquêtée (31-45 ans), propriétaire de son logement à Cournon-d’Auvergne.

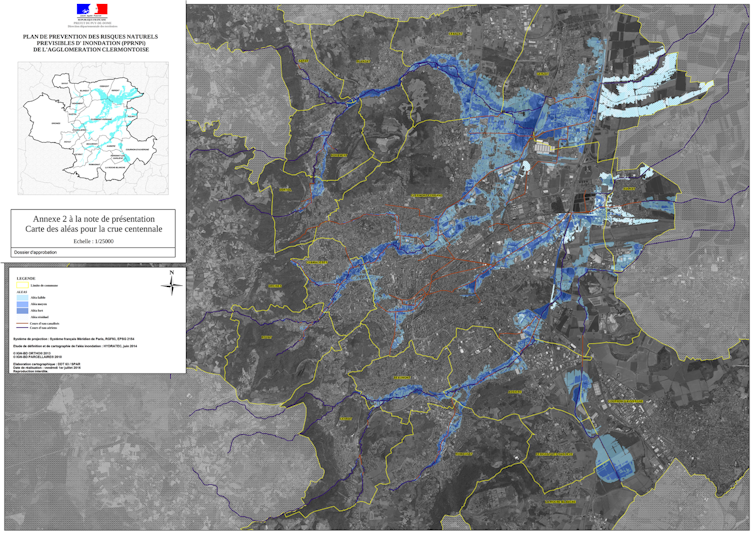

Par ailleurs, plus de 60 % des habitants interrogés estiment que ces documents sont trop techniques et généraux. L’absence de cartes simples permettant aux habitants de repérer les zones exactes à risque dans leur commune, renforce la distance psychologique vis-à-vis du danger (la carte plus haut ne parle en effet que d’aléa faible, moyen ou fort, ndlr). En l’absence d’éléments visuels clairs, les habitants ont du mal à se sentir concernés personnellement par le risque.

Pour être efficaces, les documents d’information communaux devraient inclure en outre des recommandations pratiques et des exemples concrets. Or ces éléments sont souvent éclipsés par des descriptions générales des actions de la mairie.

Dans un cas spécifique, 75 % des répondants ne parvenaient pas à identifier les consignes prioritaires en cas d’inondations. En cause, une surcharge d’informations sur les démarches administratives et les politiques mises en place par les autorités.

L’ambiguïté des municipalités

De fait, la majorité des communes se contentent de respecter le minimum requis en matière d’information sur les risques – qu’ils soient naturels ou industriels d’ailleurs.

Pour ces derniers, les cartes présentant les zones à risque sont disponibles, mais ne font pas l’objet d’une communication intense, comme si les autorités locales se contentaient de respecter leurs obligations légales sans vouloir mener une réelle prévention auprès de la population. Dans les trois communes étudiées, un tiers des 120 habitants déclarent n’avoir jamais reçu d’information sur le risque local.

Ce comportement s’explique par une sous-estimation des risques, tant par les élus que par les citoyens.

Les élus se trouvent souvent pris entre deux feux : ils ont l’obligation de communiquer mais craignent les répercussions politiques de trop insister sur des risques incertains. Ils privilégient donc des sujets plus visibles et immédiats, comme la sécurité et le développement économique.

Cette prudence est renforcée par le manque de pression des habitants, qui, souvent, n’ont pas intérêt à voir le risque mis en avant par peur que leurs biens soient dévalués par le risque d’inondation.

Et pour cause : lorsque la loi impose de mesurer le risque, cela se traduit par la production de cartographies des zones inondables. Or des études ont montré qu’une publicité de cette cartographie est un facteur parmi d’autres (réglementation contraignante, crues régulières…) qui pèse négativement sur le prix des biens en zone inondable à court ou moyen terme.

Une information concrète et simplifiée

Pour améliorer l’efficacité des campagnes de prévention, plusieurs pistes existent.

L’une des pistes les plus intéressantes serait de privilégier des cartes précises et des photographies locales montrant des exemples concrets de zones touchées par des crues dans la commune. Près de 70 % des répondants indiquent qu’une carte claire, permettant de situer leur domicile par rapport aux zones à risque, les inciterait à se préparer plus sérieusement. Ce type d’outil visuel aide les habitants à visualiser l’impact potentiel d’une inondation, renforçant ainsi leur engagement.

En complément, une simplification des messages est également recommandée. Les Dicrim pourraient se concentrer sur une liste de consignes courtes et directes, telles que « Monter à l’étage en cas de crue » ou « Écouter les informations locales pour rester informé ».

Une telle approche axée sur les comportements concrets éviterait la surcharge d’informations administratives qui dilue l’efficacité des messages préventifs. À noter que 72 % des participants à l’étude préfèrent des consignes brèves et pratiques aux longues descriptions institutionnelles.

À lire aussi : Lors des canicules, notre cerveau ne s’aligne pas toujours avec le thermomètre et peut nous mettre en danger

Une communication plus concernante

Par ailleurs, inclure des récits de riverains touchés par des crues contribuerait à humaniser la communication et à créer une proximité. Dans un autre registre, certains répondants proposent d’inclure la prévention des risques naturels dans les programmes scolaires afin de créer une culture des risques : « Cela ne doit pas être à la demande des instituteurs selon le contexte et le type de classe. Il faut que cela soit inscrit dans le programme national », avance une institutrice (31-45), propriétaire aux Martres-de-Veyre.

« Il faut faire des courts métrages, des dessins animés si on cible les enfants. Il ne faut surtout pas responsabiliser le public, mais le sensibiliser. C’est plus efficace si on veut avoir une culture de risques. Il faut également développer l’esprit critique à partir du collège, cela aiderait à mieux comprendre les phénomènes liés aux risques naturels », suggère une étudiante clermontoise (18-30 ans), locataire à Saint-Alyre.

Les résultats de cette étude mettent en lumière que les campagnes de sensibilisation actuelles ne parviennent pas à capter l’attention des habitants de manière suffisante pour susciter une réelle culture du risque d’inondation.

En engageant les habitants dans des campagnes plus adaptées et en clarifiant les messages visuels et pédagogiques, les municipalités contribueront à une prise de conscience collective indispensable pour limiter les dégâts humains et économiques des futures inondations.

Cette recherche a été cofinancée par l'Union européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), dans le cadre du CPER 2020.

Fateh Chemerik ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

27.10.2025 à 15:53

Les poussières du Sahara qui remontent en Europe sont-elles radioactives du fait des essais nucléaires des années 1960 ?

Olivier Evrard, Directeur de recherche, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Charlotte Skonieczny, Paléoclimatologue, Université Paris-Saclay

Yangjunjie Xu-Yang, Post-doctorant CEA au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE - OVSQ), Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Texte intégral (1960 mots)

Mi-octobre 2025, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail alertait sur la pollution de l’air qui accompagne le déplacement – parfois sur plusieurs centaines, voire des milliers de kilomètres – des poussières de sable venues du Sahara.

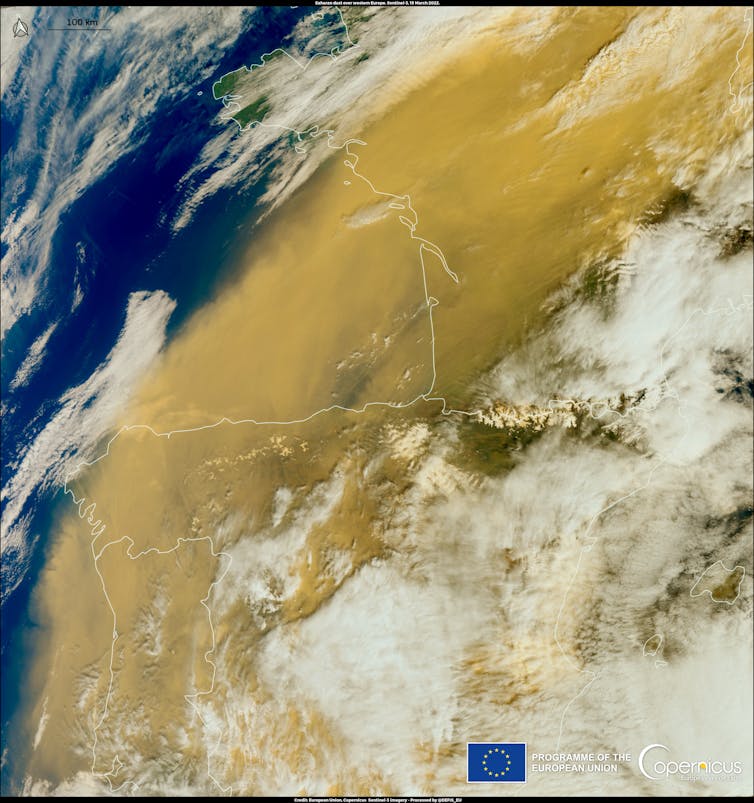

De fait, le mois de mars 2022 avait connu un épisode de ce type particulièrement prononcé : un nuage de poussières venues du Sahara avait alors traversé l’Europe et teinté le ciel d’un voile orangé. Ce qui avait rapidement nourri la crainte d'un autre type de pollution. Ces poussières, qui semblent provenir du sud de l’Algérie, pourraient-elles avoir transporté des particules radioactives produites par les essais nucléaires français des années 1960 ? Une étude a répondu à cette question.

Plusieurs fois par an, le plus souvent au printemps et à l’automne, les tempêtes de poussières sahariennes transportent de grandes quantités de poussières du Sahara vers l’Europe.

Ces tempêtes sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes, selon le réseau Copernicus, ce qui suggère une incidence du changement climatique sur les schémas de circulations atmosphériques. À la mi-mars 2022, l’ouest du continent européen a ainsi connu un épisode exceptionnel – et fortement médiatisé – tant par sa durée que par la quantité de poussières déposées.

Or, au début des années 1960, la France a conduit des essais nucléaires en Algérie et a notamment déclenché l’explosion de quatre bombes atomiques atmosphériques entre 1960 et 1961. Une crainte, soulevée en 2022 par une association, était que les épisodes récurrents de poussières sahariennes puissent transporter avec elles vers l’Europe des substances radioactives provenant de ces essais nucléaires passés.

Dans notre recherche publiée en 2025, nous avons voulu évaluer la pertinence de cette hypothèse. Nous nous sommes appuyés sur le caractère exceptionnel de l’épisode de mars 2022 : la densité très élevée des dépôts survenus lors de celui-ci a facilité l’identification de l’origine des poussières et leur caractérisation.

À lire aussi : Comment atténuer les effets des tempêtes de poussière et de sable

Une origine compatible avec le sud de l’Algérie

Les poussières sahariennes qui arrivent en Europe peuvent provenir de différentes parties du désert du Sahara. La première question à laquelle nous avons voulu répondre était donc de savoir si les poussières de l’épisode de mars 2022 provenaient – ou non – de la zone géographique où ont été menés les essais nucléaires atmosphériques des années 1960.

Des analyses granulométriques, géochimiques et minéralogiques, menées sur 110 échantillons de poussières de 2022 collectés en Europe de l’Espagne à l’Autriche, ont permis de situer l’origine de celles-ci au sein d’une zone englobant notamment le sud de l’Algérie, où ont été menés des essais nucléaires dans les années 1960. Leur contenu en minéraux argileux (illite, kaolinite et palygorskite notamment), l’analyse des isotopes du plomb et du cortège des terres rares retrouvé dans les matières transportées ont été déterminants. Ces indices correspondent bien au profil typique des poussières provenant d'une zone qui inclut le sud de l’Algérie.

Par ailleurs, l’examen des images satellites et des données des stations de mesure de la qualité de l’air, combinées avec l’analyse a posteriori des trajectoires des masses d’air, ont permis de confirmer l'origine des poussières dans le sud de l'Algérie. D’autres recherches de modélisation indépendantes menées sur le même épisode confirment aussi l’origine sud algérienne des poussières.

L’origine des poussières de l’épisode de mars 2022 semble donc coïncider avec la zone où la France a effectué des essais nucléaires il y a plus de soixante ans. De quoi nourrir l’inquiétude des populations, d’autant plus que les épisodes de poussières sahariennes peuvent être très impressionnants : ils plongent les paysages dans une atmosphère jaunâtre.

Mais ces craintes sont-elles fondées ? Pour le savoir, nous avons analysé la quantité de césium radioactif (137Cs) contenue dans ces poussières en mars 2022.

Des niveaux de radioactivités négligeables pour la santé humaine

Au final nous observons de très faibles niveaux de césium 137 dans ces poussières, avec une médiane de 14 becquerels par kilogramme (Bq/kg). À titre de comparaison, la limite fixée par l’Union européenne pour la plupart des denrées alimentaires est de 1 000 Bq/kg. Dans les produits alimentaires destinés aux bébés, cette limite est de 400 Bq/kg.

Les effets résultants d’une ingestion accidentelle de ces particules sont donc négligeables, mais qu’en est-il de leur inhalation ? Nous avons calculé la quantité de césium radioactif en suspension dans l’air pendant cet épisode afin d’évaluer le débit de dose radioactif inhalé par les populations exposées pendant l’épisode de mars 2022. Celui-ci est 100 millions de fois inférieur au niveau autorisé par l’Union européenne.

Ces calculs sont rassurants: ils montrent que la radioactivité mobilisée par cet épisode de poussières a présenté un risque négligeable pour la santé humaine. Mais ils ne permettent pas, à eux seuls, de confirmer ou d’infirmer le lien éventuel avec les essais nucléaires des années 60. Pour en avoir le cœur net, il fallait aller plus loin.

Ce que révèle la signature isotopique de l’épisode

Nous avons vu précédemment que la zone source des poussières de mars 2022 est compatible avec la région de Reggane, au sud de l’Algérie. C’est dans cette région que la France a réalisé ses premiers essais nucléaires atmosphériques de 1960 à 1961. La zone de source est également compatible avec une région où la France a mené des essais souterrains dans des tunnels, et où deux fuites majeures ont été observées après les essais.

Pour mieux comprendre l’origine de la radioactivité – même très faible – contenue dans les poussières de mars 2022, nous avons analysé, en plus du césium 137, la signature de ces poussières en isotopes de plutonium 239 et plutonium 240.

Or, cette signature ne correspond pas à celle qui est attendue pour les retombées radioactives associées aux explosions des bombes nucléaires françaises. Au contraire, cette signature correspond plutôt au signal dit des « retombées globales », lié aux essais nucléaires réalisés par l’Union soviétique et par les États-Unis pendant les années 1950 et 1960, et qui ont marqué les sols du monde entier.

Notre étude permet ainsi de réfuter l’hypothèse selon laquelle les poussières sahariennes, telles que celles de l’épisode intense de mars 2022, ramèneraient en Europe des substances radioactives provenant des essais nucléaires menés par la France dans le Sahara.

Une recherche fondée sur la participation citoyenne

Ce travail a été rendu possible grâce à la collaboration des citoyens qui ont collecté des échantillons de poussières en réponse à une demande de chercheurs relayée sur les réseaux sociaux.

Nous avons ainsi pu obtenir un total de 110 échantillons de poussières sahariennes, provenant principalement d’Espagne (80 échantillons), de France (14) et d’Autriche (12). Cet échantillonnage spontané, mené à travers des milliers de kilomètres et en l’espace de quelques jours, aurait été impossible sans cette participation citoyenne.

Cette étude a aussi été rendue possible suite à l’interaction entre plusieurs laboratoires de recherche publics et grâce à l’utilisation de données produites et rendues accessibles par plusieurs agences climatiques et environnementales, comme le réseau Copernicus. À l’heure où certains pays, comme les États-Unis, désinvestissent de telles agences et compliquent l'accès aux données climatiques, cela rappelle l’importance des structures scientifiques publiques pour répondre aux préoccupations de la société.

Olivier Evrard est membre de MITATE Lab, un laboratoire de recherche public franco-japonais (CEA, CNRS, Université de Fukushima). Ses recherches sont principalement financées par l'ANR/Agence Nationale de la Recherche et l'OFB/Office Français de la Biodiversité.

Charlotte Skonieczny et Yangjunjie Xu-Yang ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

27.10.2025 à 15:53

Stars d’Internet, les orchidées à visage de singe sont au bord de l’extinction

Diogo Veríssimo, Research Fellow in Conservation Marketing, University of Oxford

Amy Hinsley, Senior Research Fellow, Oxford Martin Programme on the Wildlife Trade, University of Oxford

Luis Baquero, Researcher, Orchid Ecology, Universidad de las Américas (Ecuador)

Texte intégral (2137 mots)

Derrière leur apparence singulière, qui leur vaut une célébrité mondiale sur les réseaux sociaux, les orchidées Dracula – surnommées « orchidées à visage de singe » – sont en réalité au bord de l’extinction. Une évaluation internationale dresse un constat alarmant, mais des pistes existent pour inverser la tendance.

Elles ressemblent à de minuscules singes surgissant de la brume. Connues des scientifiques sous le nom de Dracula, ces « orchidées à visage de singe » sont devenues de véritables célébrités sur Internet. Des millions de personnes ont partagé leurs photos, fascinées par ces fleurs qui semblent tour à tour sourire, froncer les sourcils ou grimacer. Mais derrière ce charme viral se cache une réalité bien plus sombre : la plupart de ces espèces sont aujourd’hui au bord de l’extinction.

Une nouvelle évaluation mondiale a, pour la première fois, révélé l’état de conservation de toutes les orchidées Dracula connues. Le constat est alarmant : sur 133 espèces étudiées, près de 7 sur 10 sont menacées de disparaître.

Beaucoup ne subsistent que dans de minuscules fragments de forêt, parfois dans un ou deux sites seulement. Certaines ne sont connues qu’à travers des plants cultivés. Leurs populations sauvages ont peut-être déjà disparu. Ces orchidées poussent principalement dans les forêts de nuages andines de Colombie et d’Équateur, parmi les écosystèmes les plus riches en biodiversité mais aussi les plus menacés de la planète. Leur survie dépend de conditions fraîches et humides, à moyenne et haute altitude, où une brume constante enveloppe les arbres.

Malheureusement, ces mêmes versants sont aujourd’hui rapidement défrichés pour faire place à des pâturages bovins, à des cultures comme l’avocat, ainsi qu’à l’extension des routes et de projets miniers, des activités qui menacent directement plusieurs espèces de Dracula (comme la Dracula terborchii). À mesure que les forêts se réduisent et se fragmentent, ces orchidées perdent les microclimats – les conditions précises de température, de lumière et d’humidité – dont dépend leur survie.

Un autre danger provient de la fascination que suscitent ces plantes rares et charismatiques. Les orchidées sont prisées pour leurs fleurs depuis des siècles. Le commerce européen a débuté au XIXe siècle, quand la « fièvre des orchidées » a enflammé de riches collectionneurs et provoqué une explosion des prélèvements dans les zones tropicales.

Aujourd’hui, cette fascination perdure, alimentée par Internet. De nombreux passionnés et producteurs professionnels échangent des plants cultivés de manière responsable, mais certains recherchent encore des orchidées sauvages – et les espèces de Dracula n’y échappent pas. Pour une plante dont les populations ne comptent parfois que quelques dizaines d’individus, une seule expédition de collecte peut s’avérer désastreuse.

Faire de leur popularité un moyen de protection

Dans le nord-ouest des Andes équatoriennes, une zone baptisée « Reserva Drácula » abrite l’une des plus fortes concentrations mondiales de ces orchidées. La réserve accueille au moins dix espèces de Dracula, dont cinq qui n’existent nulle part ailleurs sur Terre. Mais les menaces se rapprochent. La déforestation liée à l’agriculture, l’exploitation minière illégale et même la présence de groupes armés mettent désormais en danger le personnel de la réserve ainsi que les communautés environnantes.

Les défenseurs locaux de l’environnement de la Fundación EcoMinga, qui gèrent cette zone, décrivent la situation comme « urgente ». Parmi leurs propositions figurent un renforcement de la surveillance effectué par la communauté, le soutien à une agriculture durable et le développement de l’écotourisme, afin de générer des revenus grâce à la protection – plutôt qu’à la destruction – de la forêt.

Quand on observe ces fleurs de près, il est facile de comprendre la fascination qu’elles exercent. Leur nom, Dracula, ne fait pas référence au personnage de vampire mais vient du latin « petit dragon », en raison de leurs longs sépales en forme de crocs, ces structures qui ressemblent à des pétales et protègent la fleur en développement.

Leur apparence étrange stupéfia les botanistes du XIXe siècle, qui crurent d’abord à une supercherie. Plus tard, à mesure que de nouvelles espèces étaient découvertes, on remarqua que beaucoup ressemblaient à de minuscules primates, d’où leur surnom d’« orchidées à visage de singe ». On les compare parfois aux pandas du monde des orchidées : charismatiques, immédiatement reconnaissables, mais aussi gravement menacées.

La nouvelle évaluation a été menée par une équipe de botanistes de Colombie et d’Équateur, en collaboration avec plusieurs organisations internationales, dont l’Université d’Oxford et le Groupe de spécialistes des orchidées de la Commission de survie des espèces de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle comble enfin une lacune importante.

Elle s’appuie sur des données d’herbiers (échantillons de plantes séchées collectés par des botanistes), sur des observations de terrain et sur l’expertise locale, afin de cartographier l’aire de répartition de chaque espèce et d’estimer l’état des forêts restantes. Les résultats confirment ce que de nombreux spécialistes soupçonnaient depuis longtemps : les espèces de Dracula sont en grand danger.

Malgré ce constat sombre, il existe des raisons d’espérer. La « Reserva Drácula » et d’autres zones protégées constituent des refuges essentiels, offrant un abri non seulement aux orchidées mais aussi aux grenouilles, aux singes et à une multitude d’autres espèces. Des organisations locales y collaborent avec les communautés pour promouvoir une agriculture durable, développer l’écotourisme et récompenser les efforts de protection grâce à des paiements pour services écosystémiques. Des initiatives modestes au regard de l’ampleur du défi, mais qui prouvent qu’il existe des solutions, à condition que le monde s’y intéresse.

Il existe aussi une occasion de transformer cette popularité en protection. La même notoriété en ligne qui alimente la demande pour ces orchidées pourrait contribuer à financer leur conservation. Si les publications virales sur ces « fleurs souriantes » s’accompagnaient d’informations sur leur origine et sur la menace qui pèse sur elles, elles pourraient aider à faire évoluer les comportements et rappeler la nécessité d’éviter les prélèvements excessifs.

De la même manière que le panda est devenu un symbole de la protection de la faune, les orchidées à visage de singe pourraient incarner la conservation des plantes, rappelant que la biodiversité ne se limite pas aux animaux. Le fait que les générations futures puissent encore croiser ces visages dans la forêt – et pas seulement sur leurs fils d’actualité – dépend désormais de nos actions.

Ce travail a été mené par une équipe réunissant Cristina Lopez-Gallego, Santiago Mesa Arango, Sebastian Vieira et Nicolás Peláez-Restrepo en Colombie, ainsi que Luis Baquero et Marco Monteros en Équateur. Diogo Veríssimo reçoit un financement du « UK Government Illegal Wildlife Trade Challenge Fund ». Il est affilié au Groupe de spécialistes des orchidées de la Commission de survie des espèces de l’UICN.

Amy Hinsley reçoit un financement de la Darwin Initiative du gouvernement britannique, ainsi que des fonds de la Commission de survie des espèces de l’UICN (SSC) et du programme de petites subventions EDGE de la SSC, ainsi que du zoo d’Indianapolis pour ses travaux sur les Dracula. Elle est coprésidente du Groupe de spécialistes des orchidées de la Commission de survie des espèces de l’UICN.

Luis Baquero ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.10.2025 à 11:11

La Bretagne, un futur refuge climatique ?

Louis Amiot, Docteur en géographie, Université Rennes 2

Texte intégral (2393 mots)

Déménager pour éviter de trop subir les aléas du changement climatique, nous sommes nombreux à y avoir songé un jour. La région de prédilection à laquelle nous pensons alors est souvent la Bretagne. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Allons-nous tous finir en Bretagne ? Cette question, sans doute assez improbable il y a encore dix ans, est désormais une interrogation sérieuse que posent divers médias nationaux et qui s’immisce dans les esprits. Car à l’heure du changement climatique, la Bretagne, souvent considérée comme une région où « il pleut tout le temps » et où l’on a « des étés pourris » se transforme en un refuge possible face au mercure qui n’en finit pas de grimper.

En effet, d’après un récent sondage, environ un Français sur trois est prêt à déménager face au changement climatique. La Bretagne est la région de migration privilégiée pour cela en plus d’être déjà la plus attractive pour les retraités. Mais s’installer en Bretagne pour échapper au changement climatique, est-ce vraiment une bonne idée ?

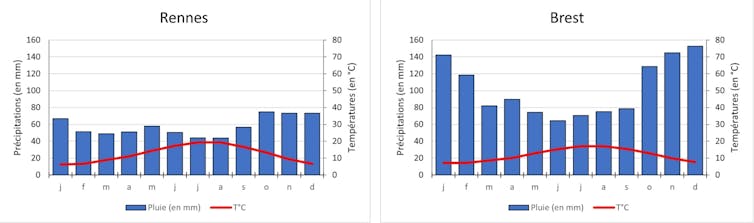

La réalité n’est pas si simple, d’abord parce que la région n’a pas un climat uniforme, notamment lorsque l’on compare Rennes (Ille-et-Vilaine) et Brest (Finistère), par exemple. La Bretagne est aussi loin d’être préservée du changement climatique. Elle est particulièrement vulnérable au risque de sécheresse, ce qui peut poser des problèmes dans la gestion de l’eau. Ses habitants sont d’ailleurs les Français les plus pessimistes face au changement climatique, selon le même sondage. Seule différence, eux n’ont pas tellement de perspective de déménagement pour apaiser leurs inquiétudes.

Des climats bretons

La Bretagne est généralement classée comme un climat océanique (été frais, hiver doux et pluies régulières toute l’année). Mais en détail, il existe de grandes différences entre l’est et l’ouest de la région. Il n’y a par exemple qu’un degré d’écart en moyenne entre Rennes et Brest à l’année, mais à Brest les hivers sont plus doux et les étés plus frais qu’à Rennes. La pluviométrie est, elle, presque deux fois plus importante à Brest (1220 mm) qu’à Rennes (690 mm). Cette différence est plus marquante à l’échelle saisonnière : en hiver, il y a trois fois plus de pluie à Brest qu’à Rennes, tandis qu’en été, l’écart est moins conséquent.

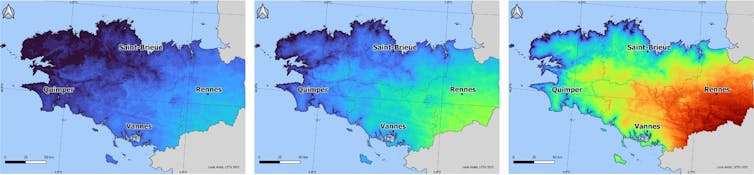

Il existe ainsi plusieurs climats bretons qui ont été cartographiés afin de différencier le littoral nord et sud de la Bretagne, l’est et l’ouest et l’intérieur de la région. De manière générale, les côtes bretonnes sont moins exposées aux risques climatiques tels que les extrêmes thermiques (chaleur et gel) et pluviométriques (sécheresses et fortes pluies). Le sud de la Bretagne est aussi plus chaud et sec que le nord.

Une région qui subit le changement climatique

Mais, partout en Bretagne, le changement climatique se fait sentir, avec une hausse de la température moyenne annuelle de l’ordre de 0,9 °C à 1,1 °C entre la période 1951-1980 et la période 1991-2020. Cela est certes moins prononcé qu’à échelle de la France (+1,5 °C), mais reste supérieur au réchauffement mondial (+0,7 °C entre ces mêmes périodes).

À l’horizon 2050, la température devrait encore augmenter d’au moins 1 °C et de 1,5 °C à 3 °C en fin de siècle. Dans le scénario pessimiste, en fin de siècle, la température moyenne de Brest pourrait être équivalente à l’actuelle température de Bordeaux et celle de Rennes à la température de Marseille. Dans le même temps, les quantités de pluie devraient rester similaires sur l’année avec des pluies davantage concentrées en hiver et moins importantes en été. Les risques et aléas climatiques liés au réchauffement sont eux aussi déjà notables et devraient s’intensifier.

Prenons l’exemple du risque de forte chaleur en regardant les journées à plus de 30 °C, qui sont un des marqueurs du changement climatique. Il existe une forte différence est/ouest concernant le risque actuel avec en moyenne 8 jours en Ille-et-Vilaine contre seulement 1 à 2 jours dans le Finistère. D’ici 2050, le nombre moyen de jours très chauds devrait plus que doubler. En fin de siècle, les fortes chaleurs sont encore plus présentes et concernent en moyenne 20 jours par an sur la région. Ce chiffre varie de moins de 10 sur le littoral nord à plus de 30 jours au sud de Rennes (soit autant qu’à Toulouse en moyenne).

Dans l’ensemble, seul le littoral nord se retrouve relativement préservé de ce risque de fortes chaleurs même si celui-ci augmente.

La Bretagne face au défi de l’eau

Le changement climatique affecte aussi l’intensité et la fréquence des sécheresses. Or, cela peut paraître paradoxal, mais la Bretagne est très vulnérable face à ce risque. En effet, plus de 75 % de l’eau potable dépend des réserves superficielles (rivières, lacs, étangs) contre seulement 36 % pour l’échelle du territoire.

La Bretagne se retrouve ainsi extrêmement dépendante des conditions météorologiques. Si d’ordinaire, celles-ci sont plutôt humides avec une bonne répartition des pluies au cours de l’année, certaines années sont marquées par des longues périodes sans pluies menant à des sécheresses.

Par exemple, en 2022, la région a subi une sécheresse historique : au cours du mois d’août, toute la région était pour la première fois en état de crise sécheresse du fait de pluviométrie très faible et de fortes chaleurs. Cela a engendré de fortes pressions sur l’île de Groix (Morbihan), il y a eu des menaces de coupure d’eau à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) comme dans le département des Côtes-d’Armor où la préfecture a indiqué un « risque sérieux de rupture de l’alimentation en eau potable se dessine pour les dernières semaines d’octobre ». La région a finalement été sauvée de la pénurie par des pluies bienvenues au cours du mois de septembre. Mais cette situation a révélé la fragilité de la Bretagne dans ces périodes climatiques exceptionnelles.

De plus, une récente étude a démontré que ces sécheresses extrêmes sont amenées à être de plus en plus présentes. D’ici 2050, environ un été sur cinq serait au moins aussi chaud et sec que celui de 2022, en fin de siècle cela représente un été sur deux. Dans ce contexte, la région risque d’être confrontée à des problèmes grandissants d’accès à l’eau alors que le nombre d’habitants devrait augmenter d’au moins 250 000 d’ici 2050.

Cette tendance démographique risque ainsi d’aggraver le partage d’une ressource qui se fait de plus en plus précieuse. L’enjeu est donc de garantir un accès à l’eau dans un futur climatique plus sec et chaud, particulièrement autour de Rennes et dans le littoral sud-breton.

Le risque d’une maladaptation

Dès lors, si s’installer en Bretagne peut sembler de prime abord une bonne idée face au changement climatique, il s’agit plutôt d’une forme de maladaptation. En effet, un accroissement massif de la population bretonne peut amplifier les impacts négatifs du changement climatique, principalement lié au risque de sécheresse et mener à une crise de l’eau. La région n’est donc pas un refuge climatique optimal à terme. Au-delà des enjeux liés au manque d’eau, la Bretagne doit aussi faire face à la hausse du niveau de la mer dont les 1 700 kilomètres de littoraux sont directement concernés.

Enfin, le changement climatique n’est qu’une problématique au milieu d’une crise environnementale globale (pollutions, extinction de la biodiversité, acidification de l’océan…). Par exemple, la Bretagne est en première ligne face à la pollution aux nitrates qui peut affecter la qualité de l’eau et les plages avec les algues vertes.

La crise climatique doit donc être traitée collectivement d’une part pour réduire l’intensité de celui-ci en diminuant les émissions de gaz à effet de serre et d’autre part en préparant les territoires à faire face aux changements climatiques. Il faut adapter les territoires au climat de demain pour qu’ils restent des lieux de vie agréables plutôt que de miser sur des migrations vers d’autres régions à priori moins exposés au changement climatique.

Louis Amiot a reçu des financements dans le cadre des programmes CLIMATVEG (financé par l'ADEME et les régions Bretagne et Pays de la Loire et piloté par Vegepolys Valley) et FERMADAPT (financé par l'ADEME et les régions Bretagne et Pays de la Loire et piloté par Valorial).

22.10.2025 à 17:52

Parler de « vivant » plutôt que de « nature » : effet de mode ou tournant politique ?

Virginie Arantes, Postdoctoral Researcher - Projet Chine CoREF, CNRS/EHESS (CECMC), Université Libre de Bruxelles (ULB)

Eric Fabri, Chercheur postdoctoral en théorie politique, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Krystel Wanneau, Chercheuse postdoctorale - Projet ANR "SciOUTPOST", CNRS/CREDA - UMR 7227, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Texte intégral (3634 mots)

Le terme s’est imposé en librairie, en politique. Il est aussi de plus en plus repris par des institutions. Il apparaît souvent comme un synonyme de « nature ». Mais que signifie ce « vivant » dont on se réclame de plus en plus ? Les autrices et auteur de Rendre le vivant politique (éditions de l’Université de Bruxelles, 2025) sondent le succès nouveau de ce mot.

C’est un terme que l’on entend de plus en plus : « vivant ». Mais d’où vient-il ? que décrit-il ? et pourquoi est-il de plus en plus invoqué ?

Une rapide recherche du terme « vivant » dans Google Ngram Viewer, qui recense la fréquence des mots usités dans les livres numérisés sur Google Books, permet déjà de repérer deux moments où son usage explose : dans les années 1980 et aujourd’hui.

Le pic des années 1980 peut sans doute s’expliquer par la montée en puissance du discours sur la biodiversité qui n’est plus confinée au registre scientifique. Mais comment expliquer le regain actuel ? Serait-il la manifestation d’un moment politique qui voit le « vivant » devenir un nouvel imaginaire structurant et un horizon de lutte ? Dans les librairies, la tendance est en tout cas nette. Le succès d’ouvrages comme Manières d’être vivant (Baptiste Morizot, 2020), Exploiter les vivants (Paul Guillibert, 2023) ou le Moment du vivant (sous la direction d’Arnaud François et de Frédéric Worms, 2016) témoigne d’une quête de sens et d’un désir de rupture avec une vision instrumentale de la nature.

Mais le mot ne circule pas qu’en rayon : il s’invite de plus en plus dans les slogans militants et partisans. En Belgique, le parti Écolo s’interroge : « Qui va protéger le vivant, qui va protéger ma santé ? », tandis qu’en France, le parti antispéciste Révolution écologique pour le vivant (REV) a été créé en 2018. On retrouve aussi ce terme dans le vocabulaire des politiques publiques, dans les mouvements sociaux, dans les dictionnaires d’écologie politique et jusque dans le langage éducatif.

Dans cette perspective, les défenseurs du vivant appellent à « faire corps » avec les écosystèmes. Ils proposent de repartir des milieux partagés à toutes les échelles – de la mare à l’océan – et de tenir compte de leurs liens, de la goutte d’eau à l’atmosphère.

« Anthropocène », « zone critique » : d’autres termes qui émergent en même temps que celui de « vivant ».

- Ce déplacement de regard trouve un écho dans l’histoire récente des sciences. Il n’est pas anodin que la notion controversée d’anthropocène, apparue au début des années 2000 dans un colloque de géologues, résonne aujourd’hui dans les luttes pour le vivant. De même, il n’est pas plus surprenant que l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP), fondé en 1921 pour étudier les forces telluriques et les champs magnétiques, s’intéresse désormais à la zone critique – cette fine couche où se nouent les interactions entre vie, sol et atmosphère. Chez Bruno Latour, cette zone prend une dimension philosophique : elle devient le lieu d’où penser le « nouveau régime climatique ».

Dans un contexte où les sociétés peinent à répondre à la crise environnementale – et où une partie du débat public rejette même l’écologie –, le terme « vivant » propose de décentrer le regard. Il invite à le déplacer, à voir dans la nature et les êtres qui la peuplent non pas des ressources à dominer, mais des existences avec lesquelles apprendre à cohabiter.

Pourquoi ce retour du vivant ?

Le « vivant » permet ainsi de dire ce que la « nature » ne permet pas.

Contrairement à « nature », souvent pensée comme un décor extérieur ou une ressource à exploiter, le « vivant » inclut les humains dans une communauté élargie avec les animaux, les végétaux et les écosystèmes, et s’interroge sur l’ensemble plutôt que sur telle ou telle partie. Il insiste sur les relations, sur les interdépendances et sur la fragilité des milieux que nous habitons. Cette nuance explique son succès croissant : il offre un langage qui relie la crise écologique à nos existences concrètes, à nos corps, à nos manières d’habiter le monde sans nous en couper. Il comble les lacunes des analyses trop focalisées sur la partie et qui perdent de vue le tout. Et c’est précisément parce qu’il nous attache à notre être sensible qu’il ouvre un espace de luttes, d’appropriations et d’expérimentations politiques.

Sa signification varie selon les contextes. En français, il évoque des dynamiques d’interdépendance entre humains et non-humains. En anglais (life, living beings, vital), il est souvent ramené aux Life Sciences, c’est-à-dire l’ensemble des sciences de la vie (biologie, médecine, génétique, agronomie, écologie scientifique), à une approche plus fonctionnelle et technique. En Amérique latine, le « vivant » prend une tournure institutionnelle : la Constitution de l’Équateur reconnaît ainsi la Pachamama (la Terre-Mère) comme sujet de droit – une manière de traduire dans le langage juridique des visions du monde autochtones, fondées sur l’harmonie entre les êtres humains et la nature. Le préambule du texte évoque d’ailleurs la volonté de « construire une nouvelle forme de coexistence publique, dans la diversité et en harmonie avec la nature, afin de parvenir au buen vivir, le sumak kawsay », c’est-à-dire le bien vivre ou la vie en plénitude.

Dans d’autres contextes, notamment occidentaux, la gestion écologique reste trop souvent marquée par des logiques de contrôle, de « maîtrise » de la nature et de ses risques, voire d’exclusion, comme le souligne la chercheuse en sciences politiques Krystel Wanneau lorsqu’elle analyse les dispositifs de « solutions fondées sur la nature » promus par les Nations unies. Elle prend ici comme exemple les problèmes d’inondation dans le nord de la France et aux Pays-Bas pour illustrer l’attrait de ces solutions redonnant de la place à la nature en s’inspirant des services offerts par les écosystèmes.

Dès le XIIe siècle, les Flamands ont ainsi mis en place les wateringues, des dispositifs de canaux pour contenir les inondations et gagner des terres agricoles sur la mer. Aujourd’hui, ces approches conciliant activités humaines et préservation écologique se multiplient, mais elles restent marquées par des tensions entre logiques administratives, agricoles, urbaines et écologiques pouvant reconduire des rapports de pouvoir inégaux entre politiques nationales et initiatives locales, comme dans le Nord-Pas-de-Calais. Partout dans le monde, ces approches de gestion des risques « avec » le vivant séduisent sur le papier, mais leur concrétisation se heurte à des conflits dont la résolution appelle de véritables débats démocratiques.

Pas étonnant donc qu’en parallèle, des alternatives démocratiques émergent. Le mouvement des villes en transition, lancé par l’enseignant britannique Rob Hopkins, promeut des modes de vie collectifs résilients, où « prendre soin du vivant » devient un mot d’ordre local. En France, les Soulèvements de la Terre, ou encore les mobilisations écologistes radicales étudiées par le politiste Luc Sémal, montrent que le vivant peut devenir un outil de mobilisation et de critique.

Parallèlement, certaines collectivités locales expérimentent des Parlements du vivant (dans l’agglomération Dracénie Provence Verdon [Var]) ou des micro-Parlements des vivants (à La Rochelle [Charente-Maritime], à Paris) pour faire participer les écosystèmes dans les décisions publiques afin de dépasser les oppositions modernes entre humain et non-humain, raison et émotion, corps et esprit. Ce changement reflète une tentative de réinventer notre rapport au monde, en mobilisant des savoirs sensibles longtemps marginalisés.

Mais cette prise de conscience ne suffit pas. Comme le montrent les historiens de l’environnement, l’anthropocène n’est pas qu’un moment de réveil écologique : c’est aussi le produit de trajectoires politiques et économiques anciennes, qui vont de l’industrialisation et de l’exploitation coloniale aux logiques extractives et financières contemporaines. Penser le vivant exige donc plus qu’un changement de regard. Il faut transformer les priorités, les institutions, les formes de pouvoir. Les chercheurs en théorie politique Marc-Antoine Sabaté et Emmanuel Charreau insistent : ce n’est pas parce qu’on parle du vivant qu’on agit en conséquence. Il ne suffit pas d’ouvrir les yeux, encore faut-il changer les cadres hérités de ces histoires longues. Avoir conscience du réchauffement climatique ne produit pas une action immédiate, mais plutôt l’inverse.

Ces tensions deviennent de plus en plus visibles en Europe. En Belgique, la Cour constitutionnelle a suspendu le report de l’interdiction des diesels Euro 5 à Bruxelles, mobilisant le droit à la santé et à un environnement sain. En France, le Conseil d’État a condamné l’État pour inaction climatique (affaire Grande-Synthe, dans le Nord), confirmant que seule la contrainte juridique oblige à agir.

Mais la crise des gilets jaunes rappelle que protéger le climat sans corriger les inégalités sociales peut générer de nouvelles fractures. Comme le note le chercheur en théorie politique Éric Fabri, reconnaître le vivant sans transformer les logiques propriétaires revient à reproduire les mêmes asymétries de pouvoir et, en fait, à reconduire le paradigme de la nature (ontologie naturaliste) dont la propriété est une expression juridique. L’histoire des idées est ici utile pour révéler à quel point la vision d’une nature dont l’humain est maître et possesseur est intimement liée à l’idéologie propriétaire. Ne pas la remettre en question, c’est ainsi accepter de continuer à porter les œillères modernes qui font de la nature un ensemble de ressources à s’approprier.

Le vivant bat en brèche cette représentation et invite à penser un rapport au monde qui ne soit pas hiérarchique, unilatéral ni fondé sur la domination.

Une révolution intellectuelle ou un discours récupéré ?

À mesure que le vivant devient un objet de débat, une question devient centrale : assiste-t-on à une transformation en profondeur de nos institutions, ou à une récupération d’un langage critique vidé de sa portée subversive ?

Comme le souligne le professeur en philosophie Philippe Caumières, parler du vivant n’a de sens que si cela s’accompagne d’un véritable renouveau de l’activité politique autonome. Or, aujourd’hui, deux dynamiques coexistent – et parfois s’opposent frontalement. D’un côté, on observe des tentatives sincères pour repenser notre rapport au vivant, à travers le droit, la politique, ou de nouvelles formes de gouvernance écologique. Mais en parallèle, le vivant devient aussi un outil de langage pour des logiques plus anciennes. États et entreprises invoquent la protection du vivant pour légitimer des politiques de contrôle, de marchandisation ou de surveillance.

C’est particulièrement visible en Chine : derrière la bannière de la « civilisation écologique », le Parti communiste chinois promet de réconcilier développement et environnement. Dans les faits, la conservation d’espèces emblématiques comme le panda ou la mise en place de parcs nationaux servent à renforcer le contrôle territorial, à limiter l’accès aux ressources ou à encadrer les populations locales, comme l’analyse la chercheuse en science politique Virginie Arantes, spécialiste de la Chine. Le vivant y devient un capital écologique et symbolique, mais aussi un instrument de gouvernement.

Ceci soulève une question centrale : le vivant remet-il en cause la distinction entre nature et culture, ou la redéfinit-il selon de nouvelles logiques ? Même lorsqu’on parle de vivant, les dynamiques d’exploitation et de pouvoir demeurent. Quel rôle peuvent jouer les humains dans ces conflits d’intérêts interespèces ? Peuvent-ils être arbitres sans imposer leurs propres normes comme seul étalon ? Cette tension traverse également les débats philosophiques. Bruno Latour appelait ainsi à reconstruire nos attachements au vivant et à reconnaître la pluralité des êtres avec lesquels nous cohabitons. Mais des penseurs, comme Frédéric Lordon ou Andreas Malm, rappellent que toute réflexion écologique qui oublie les rapports de classe et la dynamique du capitalisme risque de manquer sa cible. Penser le vivant, oui – mais sans perdre de vue les structures sociales et économiques qui façonnent les conditions de vie et le travail.

Le vivant n’est pas un mot magique. C’est un champ de lutte. Ce qui se joue, c’est la fabrication d’une frontière entre humain et nature, et la difficulté – voire l’impossibilité – d’entretenir avec celle-ci un rapport autre qu’extractiviste. Et la manière dont nous habitons le vivant, le nommons, le protégeons ou l’exploitons en dit long sur le monde que nous sommes en train de construire.

À mesure que le vivant devient un enjeu central, il peut ouvrir des voies nouvelles – ou servir à reconduire des logiques anciennes de domination.

Le défi est triple :

- Transformer les prises de conscience en actions concrètes.

- Mobiliser les savoirs permettant de réordonner les priorités politiques.

- Questionner les formes d’appropriation du vivant, qu’elles soient économiques, juridiques ou politiques.

Plutôt qu’un consensus, le vivant est aujourd’hui une question. Il nous force à choisir : que préserver, pour quels mondes à venir, avec qui et pour qui ?

Cet article est inspiré de l'ouvrage Rendre le vivant politique, dirigé par Virginie Arantes, Éric Fabri et Krystel Wanneau, paru en 2025 aux éditions de l’Université de Bruxelles et consultable en ligne.

Virginie Arantes a bénéficié de financements du Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS (Belgique) et du CNRS dans le cadre de son postdoctorat au sein du projet Chine CoREF. Ces soutiens n’ont exercé aucune influence sur les résultats ou les conclusions de sa recherche.

Eric Fabri a reçu des financements du Fonds National de la Recherche Scientifique FRS-FNRS pour financer ses recherches postdoctorales. Ces financements n'engendrent cependant aucun contrainte quant aux résultats des recherches menées.

Wanneau Krystel a reçu des financements de l'Agence nationale de recherche (ANR) dans le cadre de son postdoctorat au sein du projet ANR "SciOUTPOST". Ces financements n'exercent aucune influence sur les résultats ou les conclusions de sa recherche.

22.10.2025 à 17:28

Le potentiel oxydant : un nouvel indice pour mesurer la pollution atmosphérique

Cécile Tassel, Doctorante en géochimie de l'atmosphère, Université Grenoble Alpes (UGA)

Gaëlle Uzu, Géochimiste de l’atmosphère, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Texte intégral (1885 mots)

Elle est à l’origine de 7 % des décès en France. La pollution atmosphérique est un fléau invisible, mais bien réel. Et pour s’attaquer à ce problème, il faut d’abord le mesurer.

C’est le travail de Cécile Tassel, doctorante à l’Université Grenoble-Alpes, et Gaëlle Uzu, directrice de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Ces géochimistes de l’atmosphère sont à l’origine d’une étude inédite tout juste parue dans la revue« Nature ». Elles y présentent un indicateur pour mesurer les dommages causés par les particules fines jusqu’ici peu utilisé : le potentiel oxydant.. En réunissant des données issues de 43 sites répartis dans toute l’Europe, les chercheuses ont constitué la base de données la plus complète jamais réalisée sur le sujet.

The Conversation : Jusqu’ici, les particules fines et la pollution atmosphérique étaient avant tout mesurées en fonction de leur diamètre et de leur concentration massique, avec les PM10 (masse cumulée de toutes les particules inférieures à 10 micromètres [µm]) et les PM2,5 (particules inférieures à 2,5 µm). Quelles sont les limites de ces mesures ?

Gaëlle Uzu et Cécile Tassel : Effectivement. En 1996, en France, la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (dite loi Laure) a rendu obligatoire la mesure des particules fines, et l’indicateur réglementaire de référence a depuis lors été la concentration massique des particules en fonction de leur diamètre. La France était à l’époque pionnière, et l’UE s’est beaucoup inspirée de cette loi pour élaborer la directive européenne. Ces données sont bien sûr capitales, car nos poumons sont censés ne voir entrer et sortir que des flux de gaz lors de la respiration. Mais ces particules fines, de par leur taille, peuvent entrer dans les poumons et perturber le fonctionnement de ces organes. La taille est donc bien sûr très importante, comme la fréquence répétée d’exposition à ces particules.

Mais ces indicateurs ne nous disent pas tout. Car il y a des particules d’origine naturelle (celles des embruns marins, des volcans, des forêts, avec les végétaux qui émettent des polyols), et d’autres d’origine humaine, émises notamment par le trafic routier.

Donc si on regarde seulement la concentration massique, on peut trouver qu’un bord de mer a la même concentration de particules fines que Grenoble (Isère), une ville notoirement polluée en hiver en raison de sa position géographique de fond de vallée. Seulement, en bord de mer, ces particules seront essentiellement du sel, du magnésium qui auront plutôt un effet hydratant bénéfique sur nos poumons, tandis qu’en ville, ce sera plutôt des microgrammes (μg) émis par le trafic routier, qui n’auront pas du tout le même effet.

Pour avoir donc plus d’informations sur les caractéristiques physiques et chimiques des particules et leur dangerosité pour la santé, nous avons utilisé un autre indicateur : le potentiel oxydant.

Cet indicateur permet de mesurer le stress oxydatif dans les poumons. Ce stress est un mécanisme biologique qui signale un déséquilibre entre la quantité d’antioxydants, qui nous protègent, et les espèces réactives de l’oxygène, qui peuvent être libérées ou générées dans les poumons à la suite de l’inhalation de particules atmosphériques. En cas d’excès, un stress oxydatif croissant peut survenir, induire une inflammation des cellules pulmonaires et la mort de celles-ci. Il s’agit d’un mécanisme biologique clé dans l’apparition de maladies cardiovasculaires et respiratoires, qui font partie des premières causes de mortalité en France aujourd’hui.

Pour mieux comprendre et lutter contre ce fléau, nous avons donc réuni 11 500 mesures de potentiel oxydant issues de 43 sites répartis en Europe.

Du côté des institutions, ce nouvel indicateur a été recommandé dans la nouvelle directive européenne sur la qualité de l’air, fin 2024.

À vous écouter, tout cela paraît limpide. Pourquoi alors cet indicateur est-il si peu utilisé ?

G. U. et C. T. : Déjà, c’est un indicateur relativement récent. Il a d’abord été utilisé dans des travaux de chimistes japonais et américains au début des années 2000, mais leurs études sont restées confidentielles pendant des années. Il faut en fait attendre 2015 pour que des liens soient faits entre, d’un côté, la santé humaine et, de l’autre, les sources de pollution. À partir de là, on a pu intégrer cet indicateur dans des études épidémiologiques un peu plus larges. On a également pu modéliser les sources au niveau européen.

Comme ces mesures sont relativement nouvelles, il n’existe pas encore de protocole standardisé pour mesurer le stress oxydatif, donc les résultats ne sont pas toujours comparables d’une étude à l’autre. Pour avoir cependant une comparaison à grande échelle, nous avons réalisé nos 11 500 mesures en provenance de toute l’Europe avec le même protocole.

Concernant les antioxydants que l’on mesure, sur lequel il n’y a pas toujours non plus de consensus, nous avons décidé de réaliser deux types de test qui sont représentatifs de deux grandes familles d’antioxydants pulmonaires, et qui sont également les plus utilisés à ce jour dans la recherche.

Enfin, il n’existe pas encore d’appareil automatisé de mesure du potentiel oxydant en temps réel. Par ailleurs, modéliser cet indicateur est très coûteux en calcul.

Si l’on regarde maintenant du côté des sources de stress oxydatif, que constate-t-on ?

G. U. et C. T. : Les deux principales sources de stress oxydatif sont le trafic routier et le chauffage au bois. Pour le chauffage au bois, il est facile à détecter car, quand on brûle du bois, on brûle de la cellulose. Or, quand la cellulose brûle, elle crée des molécules de levoglucosan, et on ne connaît pas d’autres sources que la combustion du bois ou du charbon de bois qui en émettent. Donc quand on constate cette présence, on sait que c’est lié au chauffage au bois. Cela arrive généralement entre octobre et mars. Il arrive très rarement qu’on en mesure en été, et ce sera alors sans doute plutôt dû à des barbecues, mais cela reste très négligeable. Le stress oxydatif lié au trafic routier est lui présent en continu, avec bien sûr des pics lors des vacances scolaires par exemple, ou en fonction des jours de la semaine.

Avec toutes ces mesures d’ampleur inédite à l’échelle d’un continent, quels constats avez-vous pu faire qui étaient impossibles avec la seule mesure de la taille et de la concentration des particules fines ?

G. U. et C. T. : On a par exemple vu que les niveaux à Athènes (Grèce), où le préleveur est installé en face de l’Acropole, dans une zone plutôt boisée avait une concentration massique à peu près équivalente à celle d’une école de zone périurbaine d’une vallée alpine. Mais le potentiel oxydant est beaucoup plus élevé dans cette zone périurbaine du fait de sa topographie notamment, dans une vallée.

On a pu aussi constater que certains pics de concentration n’étaient pas tellement dus à des émissions locales, mais plutôt à des phénomènes météorologiques, comme des épisodes de poussières sahariennes. En tant que tel, le potentiel oxydant d’un microgramme de poussière du Sahara n’est pas très élevé, c’est plutôt l’accumulation qui est néfaste. Nos poumons ne sont pas faits pour recevoir de grandes quantités de poussières de sable par mètre cube d’air inhalé pendant plusieurs jours, ça les irrite.

Enfin, de façon plus globale, nous observons des niveaux de potentiel oxydant beaucoup plus élevés dans les sites de trafic proches des grandes voies routières que dans des sites ruraux ou même urbains. Ces différences ne sont pas aussi marquées lorsqu’on mesure seulement la concentration massique.

Mais la bonne nouvelle, c’est que l’on peut jouer sur les deux sources d’émissions principales à savoir le chauffage au bois non performant et le trafic routier. Nos simulations montrent qu’une réduction d’au moins 15 % des émissions de chacune de ces deux sources permet d’abaisser les niveaux urbains moyens de potentiel oxydant au niveau de ceux observés dans les zones urbaines les moins polluées.

Après cette publication d’ampleur inédite, quelles sont les prochaines étapes pour mieux comprendre le stress oxydatif et pour lutter contre la pollution atmosphérique ?

G. U. et C. T. : En publiant notre étude, nous avons proposé des valeurs cibles de potentiel oxydant à atteindre pour l’Europe et mis à disposition de tous notre base de données avec le code qui nous a permis de faire nos simulations de baisse des émissions. Elles peuvent donc désormais être répliquées à des niveaux plus locaux, pour fixer certains objectifs, réfléchir aux stratégies à mettre en place.

Plusieurs études tâchent également de modéliser spatialement le potentiel oxydant, mais c’est un volet de recherche toujours en cours. Des prototypes de mesures en ligne du potentiel oxydant sont aussi développés dans plusieurs laboratoires, dont l’Institut des géosciences de l’environnement (Isère), mais leur sensibilité ne dépasse pas encore les mesures en laboratoire.

Cécile Tassel est membre de l'Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE) et de l'Institut pour l'Avancée des Biosciences (IAB). Sa thèse est financée sur les projets IDEX Université Grenoble Alpes (UGA) MOBIL'AIR/ACME.

Gaëlle Uzu a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche, de l'Europe, de l'Université Grenoble Alpes, et de sa fondation, d'Actis-FR et de l'Ademe.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr