ACCÈS LIBRE Une Politique International Environnement Technologies Culture

18.11.2025 à 16:49

Loi de finances : le Parlement sous la menace d’un recours à l’ordonnance

Alexandre Guigue, Professeur de droit public, Université Savoie Mont Blanc

Texte intégral (1895 mots)

Selon la Constitution, le Parlement doit se prononcer sur le projet de loi de finances dans un délai de soixante-dix jours pour permettre à l'État de fonctionner au 1er janvier 2026. En cas de non-respect de ce délai, le gouvernement peut mettre le projet de loi en œuvre par ordonnance, en retenant les amendements qu’il souhaite parmi ceux qui ont été votés. Cette option, de plus en plus crédible, serait une première sous la Ve République. Un coup porté à la démocratie parlementaire ?

En France, la loi de finances autorise le prélèvement des recettes (dont les impôts) et l’exécution des dépenses publiques pour une année civile. Pour que l’État puisse fonctionner au 1er janvier, la loi de finances doit être adoptée au plus tard le 31 décembre de l’année précédente (principe d’antériorité budgétaire).

Sous la IVe République, les lois financières étaient rarement adoptées dans les temps. La discussion se prolongeait souvent longtemps l’année suivante, parfois même jusqu’au mois d’août. Dans l’intervalle, le gouvernement était autorisé à fonctionner avec des « douzièmes provisoires », c’est-à-dire avec un douzième du budget de l’année précédente pour chaque mois entamé. Cette situation était jugée très insatisfaisante.

Lors de la rédaction de la Constitution de 1958, la décision fut prise de soumettre la procédure budgétaire à un calendrier strict. En cas de non-respect, le gouvernement peut reprendre la main.

L’encadrement de la procédure budgétaire dans les délais

L’article 47 de la Constitution prévoit dans son alinéa 3 :

« si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. »

L’idée du constituant était de contraindre le Parlement à ne pas utiliser plus de temps que ce qui lui était accordé avant la fin de l’année civile pour son travail législatif et de garantir, ainsi, l’adoption d’une loi de finances avant le 31 décembre. Pour les projets de lois de financement de la Sécurité sociale, le Parlement dispose de cinquante jours (art. 47-1 de la Constitution).

Le cadre général de soixante-dix jours a été complété par plusieurs autres règles temporelles, d’abord dans l’ordonnance organique du 2 janvier 1959, puis dans la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (appelée Lolf). Celles-ci concernent, d’abord, la date du dépôt qui doit intervenir au plus tard le premier mardi d’octobre (art. 39 de la Lolf). Le Conseil constitutionnel se montre souple et tolère les retards tant que le Parlement dispose de son délai global.

En 2024, le gouvernement Barnier l’a déposé avec neuf jours de retard (le 10 octobre au lieu du 1er octobre au plus tard) et, en 2025, le gouvernement Lecornu avec sept jours de retard (le 14 octobre au lieu du 7 octobre au plus tard). Dans les deux cas, le calendrier a été bousculé, mais pas au point de priver le Parlement de soixante-dix jours calendaires pour l’examen.

Ensuite, chaque assemblée doit respecter un délai intermédiaire (quarante jours pour l’Assemblée nationale et vingt jours pour le Sénat). L’objectif est de donner aux députés et aux sénateurs le temps d’examiner le texte dans le délai imparti. Il reste alors dix jours pour adopter le texte, au besoin avec l’intervention d’une commission mixte paritaire (CMP) chargée de proposer un texte de compromis en cas de désaccord entre les deux assemblées.

Si le désaccord persiste, le gouvernement peut donner le dernier mot à l’Assemblée nationale (art. 45 alinéa 4 de la Constitution) ou engager sa responsabilité sur le texte (art. 49 alinéa 3 de la Constitution). Cette dernière procédure, souvent décriée, permet au gouvernement de considérer la loi de finances comme adoptée sans la faire voter, sauf si les députés le renversent au moyen d’une motion de censure.

L’ordonnance, une sanction dirigée contre le Parlement

Tant pour les projets de lois de finances (PLF, soixante-dix jours) que pour les projets de lois de financement de la Sécurité sociale (PLFSS, cinquante jours), la possibilité d’une mise en œuvre par ordonnance se présente comme une sanction de l’incapacité du Parlement à finir son travail dans les temps. La Constitution est claire sur ce point : l’ordonnance n’intervient que si le Parlement « ne s’est pas prononcé » dans le délai de soixante-dix jours.

Si le Parlement rejette formellement le projet, le gouvernement ne peut pas prendre d’ordonnance. Il est contraint de proposer un projet de loi de finances spéciale dans l’attente de l’adoption d’une loi de finances complète (art. 40 de la Lolf). C’est ce qui s’est produit en 1979 et en 2024.

Depuis 1958, jamais un gouvernement n’a eu besoin de recourir à de telles ordonnances, ce qui leur donne plus un caractère dissuasif que répressif. Il s’agit surtout d’inciter le Parlement à tenir ses délais. Comme le dispositif n’a jamais été testé, plusieurs questions restent à ce jour sans réponse.

Quel contenu pour l’ordonnance ?

L’article 47 alinéa 3 de la Constitution se contente d’indiquer que le gouvernement met en œuvre « le projet de loi de finances » par ordonnance. Le premier réflexe est de penser au projet initial déposé par le gouvernement. C’est la lecture que le secrétariat général du gouvernement a proposée dans une note d’août 2024 relative « aux PLF et PLFSS » révélée par le média Contexte.

Cette lecture interpelle. Une analogie est possible avec le dessaisissement d’une chambre pour non-respect de son délai. Dans un tel cas, le gouvernement transmet à l’autre chambre le texte initialement présenté, « modifié le cas échéant par les amendements votés par l’assemblée (dessaisie) et acceptés par lui ». La logique peut être transposée à l’ordonnance. Le gouvernement pourrait choisir les amendements qu’il souhaite parmi ceux qui ont été votés, mais il ne pourrait pas intégrer des amendements qui ne l’auraient pas été.

Dans un contexte où l’Assemblée nationale est très divisée, les choix du gouvernement pourraient être critiqués, mais ils ne seraient pas nécessairement contestables en droit.

Quel recours contre l’ordonnance ?

L’ordonnance mettant en œuvre un projet de loi de finances ne peut pas être déférée au Conseil constitutionnel au titre de l’article 61 de la Constitution (contrôle avant entrée en vigueur) et une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ne serait, en principe, pas recevable puisqu’elle ne serait pas dirigée contre une « disposition législative » (art. 61-1 de la Constitution).

Une analogie avec les ordonnances de l’article 38 de la Constitution permet de déterminer leur régime juridique. Ces dernières sont prises sur habilitation du Parlement et ont un caractère réglementaire tant qu’elles ne sont pas ratifiées. Pour les ordonnances de l’article 47 de la Constitution, l’habilitation provient de la Constitution elle-même et, surtout, elles n’ont pas besoin d’être ratifiées par le Parlement. Elles ont donc un caractère réglementaire et peuvent être contestées devant le Conseil d’État, c’est-à-dire comme des ordonnances de l’article 38 de la Constitution dans l’attente de leur ratification.

Devant le Conseil d’État, un recours pour excès de pouvoir aurait, cependant, une portée limitée. En 1924, dans un célèbre arrêt Jaurou, la haute juridiction a jugé que les crédits prévus par la loi de finances ne créent pas de droits au profit des administrés, ce qui les empêche de les contester. Il reste d’autres dispositions, notamment celles touchant à la fiscalité. Il ne fait pas de doute que si un gouvernement était amené à prendre une ordonnance de l’article 47 de la Constitution pour mettre en œuvre le budget, des contribuables saisiraient le Conseil d’État pour tester l’étendue du contrôle qu’il voudra bien exercer.

Quid de la démocratie parlementaire ?

Pendant le mois de novembre, des voix se sont élevées au sein de l’Assemblée pour accuser le gouvernement de vouloir contrôler les débats (retarder le vote de la taxe Zucman, supprimer les débats prévus pendant un week-end). Pourtant, si le gouvernement peut demander des modifications du calendrier, c’est la conférence des présidents de l’Assemblée nationale qui en décide. En outre, le premier ministre a annoncé qu’il n’aurait recours ni à l’article 49 alinéa 3 ni aux ordonnances. Surtout, si les délais ne sont pas respectés, c’est moins la conséquence des modifications du calendrier que du dépôt de milliers d’amendements par les députés.

Quoi qu’il en soit, si le gouvernement devait avoir recours aux ordonnances, ce que la Constitution lui permet de faire, il s’expose au risque d’une censure par les députés (vote d’une motion de censure spontanée comme celle qui a fait tomber le gouvernement Barnier en décembre 2024).

Le principe du consentement à l’impôt par les représentants de la nation est une conquête de la Révolution française. Pour doter la France d’un budget, le gouvernement serait bien avisé de ne pas court-circuiter l’Assemblée nationale, même si celle-ci est très divisée. En cas de blocage, un moindre mal serait l’adoption d’une loi de finances spéciale, comme en 2024. Celle-ci ne résout pas tout, mais elle a le mérite de ne pas constituer un passage en force.

Guigue Alexandre est membre de membre de la Société française de finances publiques, association reconnue d'utilité publique réunissant universitaires et praticiens des finances publiques.

17.11.2025 à 16:02

Elon Musk a raison de dire que Wikipédia est biaisé, mais Grokipedia et l’IA ne feront pas mieux

Taha Yasseri, Workday Professor of Technology and Society, Trinity College Dublin

Texte intégral (2456 mots)

Grokipedia, le nouveau projet d’Elon Musk, mis en ligne le 27 octobre 2025, promet plus de neutralité que Wikipédia. Pourtant, les modèles d’IA sur lesquels il repose restent marqués par les biais de leurs données.

La société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, xAI, a lancé, le 27 octobre 2025, la version bêta d’un nouveau projet destiné à concurrencer Wikipédia, Grokipedia. Musk présente ce dernier comme une alternative à ce qu’il considère être « le biais politique et idéologique » de Wikipédia. L’entrepreneur promet que sa plateforme fournira des informations plus précises et mieux contextualisées grâce à Grok, le chatbot de xAI, qui générera et vérifiera le contenu.

A-t-il raison ? La problématique du biais de Wikipédia fait débat depuis sa création en 2001. Les contenus de Wikipédia sont rédigés et mis à jour par des bénévoles qui ne peuvent citer que des sources déjà publiées, puisque la plateforme interdit toute recherche originale. Cette règle, censée garantir la vérifiabilité des faits, implique que la couverture de Wikipédia reflète inévitablement les biais des médias, du monde académique et des autres institutions dont elle dépend.

Ces biais ne sont pas uniquement politiques. Ainsi, de nombreuses recherches ont montré un fort déséquilibre entre les genres parmi les contributeurs, dont environ 80 % à 90 % s’identifient comme des hommes dans la version anglophone. Comme la plupart des sources secondaires sont elles aussi majoritairement produites par des hommes, Wikipédia tend à refléter une vision plus étroite du monde : un dépôt du savoir masculin plutôt qu’un véritable panorama équilibré des connaissances humaines.

Le problème du bénévolat

Sur les plateformes collaboratives, les biais tiennent souvent moins aux règles qu’à la composition de la communauté. La participation volontaire introduit ce que les sciences sociales appellent un « biais d’autosélection » : les personnes qui choisissent de contribuer partagent souvent des motivations, des valeurs et parfois des orientations politiques similaires.

De la même manière que Wikipédia dépend de cette participation volontaire, c’est aussi le cas de Community Notes, l’outil de vérification des faits de Musk sur X (anciennement Twitter). Une analyse que j’ai menée avec des collègues montre que sa source externe la plus citée, après X lui-même, est en réalité Wikipédia.

Les autres sources les plus utilisées se concentrent elles aussi du côté des médias centristes ou orientés à gauche. Elles reprennent la même liste de sources « approuvées » que Wikipédia ; c’est-à-dire précisément le cœur des critiques de Musk adressées à l’encyclopédie ouverte en ligne. Pourtant, personne ne reproche ce biais à Musk.

Wikipédia reste au moins l’une des rares grandes plateformes à reconnaître ouvertement ses limites et à les documenter. La recherche de la neutralité y est inscrite comme l’un de ses cinq principes fondateurs. Des biais existent, certes, mais l’infrastructure est conçue pour les rendre visibles et corrigibles.

Les articles contiennent souvent plusieurs points de vue, traitent des controverses et même consacrent des sections entières aux théories complotistes, comme celles entourant les attentats du 11-Septembre. Les désaccords apparaissent dans l’historique des modifications et sur les pages de discussion, et les affirmations contestées sont signalées. La plateforme est imparfaite mais autorégulée, fondée sur le pluralisme et le débat ouvert.

L’IA est-elle impartiale ?

Si Wikipédia reflète les biais de ses contributeurs humains et des sources qu’ils mobilisent, l’IA souffre du même problème avec ses données d’entraînement. Grokipedia : Elon Musk a raison de dire que Wikipédia est biaisée, mais son alternative fondée sur l’IA ne fera pas mieux

Les grands modèles de langage (LLM) utilisés par Grok sont formés sur d’immenses corpus issus d’Internet, comme les réseaux sociaux, les livres, les articles de presse et Wikipédia elle-même. Des études ont montré que ces modèles reproduisent les biais existants – qu’ils soient de genre, d’ordre politique ou racial – présents dans leurs données d’entraînement.

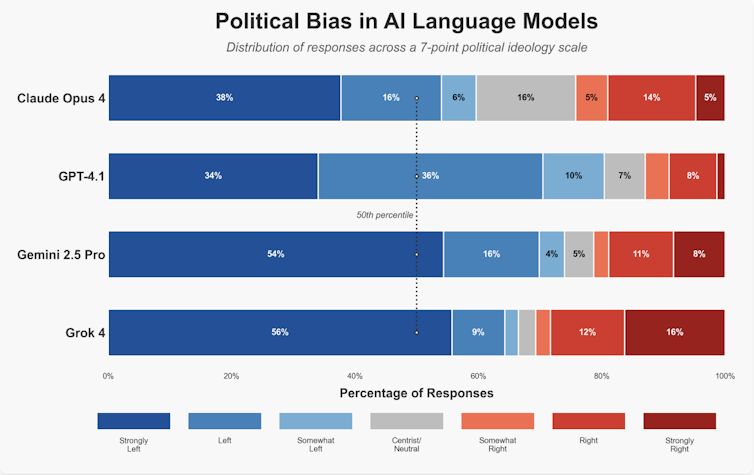

Musk affirme que Grok a été conçu pour contrer de telles distorsions, mais Grok lui-même a été accusé de partialité. Un test, dans laquelle quatre grands modèles de langage ont été soumis à 2 500 questions politiques, semble montrer que Grok est plus neutre politiquement que ses rivaux, mais présente malgré tout un biais légèrement orienté à gauche (les autres étant davantage marqués à gauche).

Si le modèle qui soustend Grokipedia repose sur les mêmes données et algorithmes, il est difficile d’imaginer comment une encyclopédie pilotée par l’IA pourrait éviter de reproduire les biais que Musk reproche à Wikipédia. Plus grave encore, les LLM pourraient accentuer le problème. Ceux-ci fonctionnent de manière probabiliste, en prédisant le mot ou l’expression la plus probable à venir sur la base de régularités statistiques, et non par une délibération entre humains. Le résultat est ce que les chercheurs appellent une « illusion de consensus » : une réponse qui sonne de manière autoritaire, mais qui masque l’incertitude ou la diversité des opinions.

De ce fait, les LLM tendent à homogénéiser la diversité politique et à privilégier les points de vue majoritaires au détriment des minoritaires. Ces systèmes risquent ainsi de transformer le savoir collectif en un récit lisse mais superficiel. Quand le biais se cache sous une prose fluide, les lecteurs peuvent même ne plus percevoir que d’autres perspectives existent.

Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain

Cela dit, l’IA peut aussi renforcer un projet comme Wikipédia. Des outils d’IA contribuent déjà à détecter le vandalisme, à suggérer des sources ou à identifier des incohérences dans les articles. Des recherches récentes montrent que l’automatisation peut améliorer la précision si elle est utilisée de manière transparente et sous supervision humaine.

L’IA pourrait aussi faciliter le transfert de connaissances entre différentes éditions linguistiques et rapprocher la communauté des contributeurs. Bien mise en œuvre, elle pourrait rendre Wikipédia plus inclusif, efficace et réactif sans renier son éthique centrée sur l’humain.

De la même manière que Wikipédia peut s’inspirer de l’IA, la plate-forme X pourrait tirer des enseignements du modèle de construction de consensus de Wikipédia. Community Notes permet aux utilisateurs de proposer et d’évaluer des annotations sur des publications, mais sa conception limite les discussions directes entre contributeurs.

Un autre projet de recherche auquel j’ai participé a montré que les systèmes fondés sur la délibération, inspirés des pages de discussion de Wikipédia, améliorent la précision et la confiance entre participants, y compris lorsque cette délibération implique à la fois des humains et une IA. Favoriser le dialogue plutôt que le simple vote pour ou contre rendrait Community Notes plus transparent, pluraliste et résistant à la polarisation politique.

Profit et motivation

Une différence plus profonde entre Wikipédia et Grokipedia tient à leur finalité et, sans doute, à leur modèle économique. Wikipédia est géré par la fondation à but non lucratif Wikimedia Foundation, et la majorité de ses bénévoles sont motivés avant tout par l’intérêt général. À l’inverse, xAI, X et Grokipedia sont des entreprises commerciales.

Même si la recherche du profit n’est pas en soi immorale, elle peut fausser les incitations. Lorsque X a commencé à vendre sa vérification par coche bleue, la crédibilité est devenue une marchandise plutôt qu’un gage de confiance. Si le savoir est monétisé de manière similaire, le biais pourrait s’accentuer, façonné par ce qui génère le plus d’engagements et de revenus.

Le véritable progrès ne réside pas dans l’abandon de la collaboration humaine mais dans son amélioration. Ceux qui perçoivent des biais dans Wikipédia, y compris Musk lui-même, pourraient contribuer davantage en encourageant la participation d’éditeurs issus d’horizons politiques, culturels et démographiques variés – ou en rejoignant eux-mêmes l’effort collectif pour améliorer les articles existants. À une époque de plus en plus marquée par la désinformation, la transparence, la diversité et le débat ouvert restent nos meilleurs outils pour nous approcher de la vérité.

Taha Yasseri a reçu des financements de Research Ireland et de Workday.

16.11.2025 à 15:39

L’affrontement sur la taxe Zucman : une lutte de classe ?

Gérard Mauger, Sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur au Centre européen de sociologie et de science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Texte intégral (1324 mots)

Le terme de lutte des classes est peu utilisé depuis l’effondrement du communisme. Pourtant, le débat sur la taxe Zucman révèle un violent clivage de classe entre une infime minorité de très grandes fortunes et l’immense majorité des Français.

Pendant près de six mois, le projet de taxe Zucman a focalisé l’intérêt médiatique et politique. Il a aussi contribué à mettre en évidence un clivage de classes habituellement occulté par une forme « d’embargo théorique » qui pèse depuis le milieu des années 1970 sur le concept de classe sociale, comme sur tous les concepts affiliés (à tort ou à raison) au marxisme.

Retour sur le feuilleton de la taxe Zucman

Le 11 juin dernier, Olivier Blanchard (économiste en chef du Fonds monétaire international entre 2008 et 2015), Jean Pisani-Ferry (professeur d’économie à Sciences Po Paris et directeur du pôle programme et idées d’Emmanuel Macron en 2017) et Gabriel Zucman (professeur à l’École normale supérieure) publiaient une tribune où ils se prononçaient, en dépit de leurs divergences, en faveur d’un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des foyers fiscaux dont la fortune dépasse 100 millions d’euros (environ 1 800 foyers fiscaux), susceptible de rapporter de 15 milliards à 25 milliards d’euros par an au budget de l’État (les exilés fiscaux éventuels restant soumis à l’impôt plancher cinq ans après leur départ).

Dès la rentrée, les médias ouvraient un débat sur fond de déficit public et de « dette de l’État » que relançait chaque apparition de Gabriel Zucman. Sur un sujet économique réputé aride, ils recyclaient la confrontation à la fois inusable et omnibus entre « intellectualisme », « amateurisme » sinon « incompétence », imputés aux universitaires, et « sens pratique » des « hommes de terrain » confrontés aux « réalités » (de la vie économique) et/ou entre « prise de position partisane » et « neutralité », « impartialité », « apolitisme », attribués à la prise de position opposée. Le débat s’étendait rapidement aux réseaux sociaux : il opposait alors les partisans de la taxe qui invoquaient la « justice fiscale et sociale » à des opposants qui dénonçaient « une mesure punitive », « dissuasive pour l’innovation et l’investissement ».

Le 20 septembre, dans une déclaration au Sunday Times, Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH et première fortune de France, avait décliné in extenso les deux volets de l’anti-intellectualisme médiatique en mettant en cause la « pseudo-compétence universitaire » de Gabriel Zucman et en dénonçant « un militant d’extrême gauche » dont « l’idéologie » vise « la destruction de l’économie libérale ».

Le Medef lui avait emboîté le pas. En guerre contre la taxe Zucman, Patrick Martin, affirmant que Zucman « serait aussi économiste que [lui] serait danseuse étoile au Bolchoï », annonçait un grand meeting le 13 octobre à Paris. Pourtant, il avait dû y renoncer face à la division créée par cette initiative au sein du camp patronal : l’U2P et la CPME (artisans et petites et moyennes entreprises) avaient décliné l’invitation : « On ne défend pas les mêmes intérêts », disaient-ils.

Mi-septembre, selon un sondage Ifop, 86 % des Français plébiscitaient la taxe Zucman.

Une bataille politique

À ces clivages que traçait le projet de taxe Zucman au sein du champ médiatique (audiovisuel public, d’un côté, et « supports » contrôlés par une dizaine de milliardaires, de l’autre) et de l’espace social (où les milliardaires s’opposaient à tous les autres) correspondaient approximativement ceux du champ politique. Portée initialement par une proposition de loi de Clémentine Autain et Éva Sas (groupe Écologiste et social), la taxe Zucman avait d’abord été adoptée par l’Assemblée nationale, le 20 février, avant d’être rejetée par le Sénat, le 12 juin.

Mais l’opportunité du projet se faisait jour au cours de l’été avec l’exhortation de François Bayrou à « sortir du piège mortel du déficit et de la dette », puis à l’occasion de l’invitation de Sébastien Lecornu à débattre du projet de budget du gouvernement « sans 49.3 ».

Le 31 octobre dernier, non seulement la taxe Zucman était balayée par une majorité de députés, mais également « sa version light » portée par le Parti socialiste (PS). Mesure de « compromis », la taxe « Mercier » (du nom d’Estelle Mercier, députée PS de Meurthe-et-Moselle) pouvait sembler plus ambitieuse, mais, en créant des « niches et des « exceptions », elle comportait, selon Gabriel Zucman, « deux échappatoires majeures » qui amorçaient « la machine à optimisation ».

Refusant de « toucher à l’appareil productif », selon sa porte-parole Maud Bregeon, le gouvernement Lecornu s’y opposait. Les députés d’Ensemble pour la République (députés macronistes) votaient contre (60 votants sur 92 inscrits) comme ceux de la Droite républicaine (28 sur 50). Le Rassemblement national (RN), qui s’était abstenu en février, s’inscrivait désormais résolument contre ce projet de taxe (88 sur 123) que Marine Le Pen décrivait comme « inefficace, injuste et dangereuse puisqu’elle entraverait le développement de nos entreprises ». Soixante-et-un députés socialistes et apparentés sur 69, 60 députés sur 71 de La France insoumise (LFI), 33 députés sur 38 du groupe Écologiste et social ainsi que 12 députés sur 17 du groupe Gauche démocrate et républicaine avaient voté pour le projet. Les députés LFI appelaient alors à la censure du gouvernement.

La lutte des 1 % les plus riches pour leurs privilèges

L’essor du néolibéralisme au cours des cinquante dernières années a certes transformé la morphologie des classes sociales (à commencer par celle de la « classe ouvrière » délocalisée et précarisée), accréditant ainsi l’avènement d’une « société post-industrielle », l’extension indéfinie d’une « classe moyenne » envahissante ou l’émergence d’une « société des individus » ou encore la prééminence des clivages (de sexe, de phénotype, d’âge, etc.) associés au revival des « nouveaux mouvements sociaux ».

Pourtant, le débat sur la taxe Zucman révèle bien un clivage de classe – comment l’appeler autrement ? – entre le 1 % et les 99 %, et l’âpreté de la lutte des 1 % pour la défense de leurs privilèges. Tout se passe comme si, en effet, à l’occasion de ce débat, s’était rejoué en France, sur la scène politico-médiatique, le mouvement Occupy Wall Street de septembre 2011 qui avait pour mot d’ordre :

« Ce que nous avons tous en commun, c’est que nous sommes les 99 % qui ne tolèrent plus l’avidité des 1 % restants. »

Gérard Mauger ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr