26.11.2025 à 11:26

Les champignons d’Ötzi, l’homme des glaces du Néolithique

Hubert Voiry, Mycologue, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Texte intégral (1974 mots)

On l’oublie trop souvent mais les champignons ont accompagné l’histoire de l’humanité : médecine, géopolitique, psychologie, architecture, gastronomie, ils s’invitent dans de nombreux champs de nos vie depuis le Néolithique.

Dans cet extrait de son ouvrage Dix champignons qui ont changé la vie des hommes (éditions Actes Sud, 2025), le mycologue Hubert Voiry nous parle des deux champignons retrouvés par les archéologues dans la besace d’Ötzi, l’homme préhistorique découvert fortuitement en 1991 à 3 200 mètres d’altitude, dans les Alpes italiennes. Il tâche de comprendre pourquoi cet homme avait, avec lui des amadous et des polypores du bouleau.

Ötzi portait un petit sac en cuir rempli de matière noire. Dans ce sac, il y avait aussi trois outils en silex et un os en forme de poinçon. Au début, on a pensé que la matière noire était de la résine et que ce sac était une sorte de « kit » de réparation d’outils. Or, la substance, une fois séchée, a montré une teinte virant au brun. L’examen microscopique de cet objet a révélé qu’il s’agissait de la chair d’un champignon, l’amadouvier (Fomes fomentarius). Cette chair brune que l’on trouve sous la croûte (la face supérieure) du champignon avait été travaillée manuellement pour obtenir un produit de consistance fibreuse que l’on appelle l’amadou. Mélangées à cette matière, on a détecté aussi des traces de pyrite. Silex, pyrite et amadou ainsi réunis permettent d’allumer le feu et de le conserver.

Ce n’est pas le témoignage le plus ancien de l’usage de l’amadou pour le feu. Celui-ci a en effet été retrouvé en grande quantité associé à des nodules de pyrite sur le site archéologique de Star Carr en Angleterre qui date de près de 10 000 ans. On a fait les mêmes observations dans les fouilles archéologiques de Maglemose au Danemark, site qui remonte à 8 000 ans. Il existe aussi des témoignages plus récents datant de l’âge du bronze en Suisse, dans les sites préhistoriques d’anciens villages lacustres. L’amadou a donc la propriété de produire et de transporter le feu. Contrairement à une idée reçue, les humains de cette époque ne frappaient pas deux silex l’un contre l’autre pour allumer un feu, car les étincelles résultant de leur percussion sont trop éphémères pour enflammer un combustible. Ils avaient recours essentiellement à deux techniques : celle de la friction avec du bois et celle de la percussion, vraisemblablement utilisée par Ötzi. Dans la première, on dispose un morceau de bois à la verticale d’un autre placé au sol. On frotte le morceau de bois sur l’autre en lui donnant un mouvement de rotation avec les mains. Cela produit de la sciure échauffée qui va donner quelques braises. Ensuite, il faudra les mettre en contact avec des brindilles sèches. Ce procédé n’a pas laissé de traces archéologiques. L’autre méthode consiste à utiliser, comme Ötzi, pyrite, silex et amadou. La percussion d’un morceau de disulfure de fer (pyrite ou marcassite) contre une roche dure comme le silex produit des étincelles. L’amadou au contact de l’étincelle est capable de s’embraser facilement du fait de sa structure fibreuse, et le feu peut couver longtemps, ce qui facilite son transport. Il reste à produire des flammes en mettant par exemple en contact l’amadou incandescent avec des herbes très sèches ou des fibres d’écorce.

Pour faciliter l’embrasement, on a perfectionné la technique. L’amadou est débité en tranches fines qui sont amollies à coups de maillet puis qui sont mises à sécher. Au cours des siècles, des traitements au salpêtre ou aux cendres ont été mis au point pour qu’il s’enflamme plus facilement. Le célèbre mycologue Christiaan Hendrik Persoon en donne la description dans son ouvrage Traité sur les champignons comestibles, contenant l’indication des espèces nuisibles paru en 1818. Il précise que les bûcherons des Vosges avaient une technique moins recommandable pour traiter l’amadou : ils enterraient les tranches du “bolet” et les arrosaient pendant un certain temps avec de l’urine.

À partir de l’âge du fer, les morceaux de disulfure sont remplacés par des briquets, petits objets en acier qui au Moyen Âge avaient une forme de crochet aplati. Actuellement, on peut se procurer, dans le commerce, ce type de briquet appelé aussi briquet à silex et ainsi reproduire les gestes de nos ancêtres en frappant l’acier sur un silex aiguisé. On recueille les étincelles avec un morceau d’amadou ou à défaut avec un morceau de coton carbonisé. Les briquets “à amadou” qui apparaissent vers 1840 ne contiennent curieusement pas d’amadou. Le nom a été repris, mais c’est une mèche de coton trempée dans une solution chimique qui joue le rôle de l’amadou.

De nos jours, l’amadou est encore utilisé de façon traditionnelle pour le transport du feu, comme en Autriche lors du Weihfeuertragen, littéralement “le transport de feu consacré”. Le samedi de Pâques, le prêtre catholique réunit les familles de paroissiens autour d’un feu qu’il bénit au cours d’une cérémonie. Ensuite, les enfants récupèrent les braises à l’aide de bidons métalliques et passent dans les maisons du village apporter le feu béni. Pour faciliter le transport, ils ajoutent aux braises des morceaux d’amadou. En plus d’être le polypore le plus efficace pour la fabrication et le transport du feu, grâce à sa chair, l’amadouvier a aussi des vertus médicinales et artisanales, voire spirituelles. Un peuple de l’île d’Hokkaidō au Japon, les Aïnous, procédait, en cas de maladie ou d’épidémie, à un rituel de fumée autour des habitations. Ils faisaient brûler toute la nuit des fructifications de F. fomentarius pour éloigner les démons. Un rite analogue était pratiqué en Sibérie chez les Khantys et en Amérique du Nord dans des tribus amérindiennes.[…]

Le deuxième champignon retrouvé dans les affaires d’Ötzi est le polypore du bouleau, en latin : Fomitopsis betulina. Il se présentait sous forme de deux fragments enfilés sur une lanière de cuir. L’un de forme sphérique et l’autre de forme conique. Le polypore du bouleau, une fois séché, s’enflamme rapidement mais le feu ne couve pas. Ötzi ne l’a pas probablement pas utilisé pour le transport du feu, d’autant qu’il possédait déjà de l’amadou. Quel usage faisait-il donc des morceaux de ce polypore ?

Cette question a naturellement suscité des débats, dont sont ressorties deux grandes hypothèses. La première a été avancée par l’anthropologue italien Luigi Capasso : il suggère que l’Homme des Glaces était conscient de la présence de ses parasites intestinaux et les combattait avec des doses adaptées de Fomitopsis betulina. Ce champignon, qui est comestible – nous en reparlerons plus loin –, était probablement le seul vermifuge disponible à l’époque. L’autre hypothèse est défendue par la biologiste autrichienne Ursula Peintner : elle a fait le rapprochement avec certaines coutumes d’Amérindiens, rapportées par le biologiste américain Robert Blanchette. Ils possédaient des objets décorés avec des morceaux de forme ronde ou ovale d’Haploporus odorus, polypore à l’odeur très suave. Ces fragments étaient enfilés sur des lacets en cuir puis attachés aux tuniques sacrées ou aux colliers des guérisseurs. Ce polypore était aussi considéré comme ayant des vertus médicinales : on le faisait brûler pour produire une fumée agréable pour les personnes malades. Comme souvent dans les traditions, les aspects spirituel et médical sont mêlés. Concernant l’Homme des Glaces, nous avons bien noté que les bouts de F. betulina étaient enfilés sur une lanière de cuir de façon élaborée. S’il s’était agi d’un simple transport, ils auraient été placés sans perforation dans un récipient. On peut donc penser que les morceaux de F. betulina jouaient un rôle spirituel et médicinal. Robert Blanchette évoque aussi l’importance d’un autre champignon, Fomitopsis officinalis, aux propriétés médicinales pour les Amérindiens et leurs chamanes qui l’appellent “le pain des fantômes”. Les chamanes utilisaient des masques sculptés dans ces polypores pour effectuer des rites destinés à guérir certaines maladies. À leur mort, les masques étaient placés à la tête de la tombe et protégeaient l’esprit des chamanes. En Autriche, des fructifications de polypore du bouleau étaient sculptées pour protéger les animaux de ferme de la malchance. Le fragment conique du polypore d’Ötzi pourrait évoquer une sculpture qui n’aurait pas été très bien conservée. On pourrait donc considérer qu’Ötzi était un chamane qui portait sur lui, comme un talisman, ces deux fragments d’un champignon aux vertus médicinales et spirituelles. Rappelons que les affaires d’Ötzi n’ont pas été pillées, ce qui laisse supposer qu’on ne voulait pas s’approprier ses objets : c’était peut-être un personnage important.

Hubert Voiry est l'auteur de l'ouvrage « 10 champignons qui ont changé la vie des hommes », publié aux éditions Actes Sud dont ce texte est tiré.

26.11.2025 à 11:25

L’Univers a-t-il un début ? Le Big Bang contre la théorie de l’état stationnaire

Waleed Mouhali, Enseignant-chercheur en Physique, ECE Paris

Texte intégral (2417 mots)

La question de l’évolution de l’Univers a attisé de nombreux débats au cours de l’histoire de la physique. Au début du XXe siècle, deux camps de scientifiques s’affrontèrent : d’un côté, les tenants d’un Univers stable et ayant toujours existé, de l’autre, les physiciens qui adhèrent au modèle d’un atome primitif, ancêtre de notre théorie du Big Bang.

Au cours du XXe siècle, la cosmologie a été bouleversée par deux visions concurrentes du Cosmos. D’un côté, Georges Lemaître proposait l’hypothèse d’un « atome primitif », précurseur du Big Bang, selon laquelle l’Univers a une histoire et un commencement. De l’autre, Fred Hoyle, Thomas Gold et Hermann Bondi défendaient en 1948 une alternative : l’état stationnaire, un modèle où l’Univers, en expansion, reste inchangé à grande échelle grâce à une création continue de matière.

Cette théorie séduisait par son élégance : elle évitait l’idée d’un début absolu et renouait avec de vieilles intuitions philosophiques – puisqu’elles remontent à la Grèce antique – selon lesquelles le Cosmos était éternel et immuable. Mais elle allait bientôt se heurter à l’épreuve des observations. Le déclin de cette théorie fascinante s’inscrit dans une querelle scientifique majeure, au terme de laquelle le modèle de l’atome primitif de Georges Lemaître s’est imposé.

Le modèle de l’état stationnaire : un Univers éternel et immuable

En 1948, Fred Hoyle, Thomas Gold et Hermann Bondi introduisent le modèle cosmologique de l’état stationnaire. Leur approche repose sur deux principes fondamentaux. D’une part, le principe cosmologique parfait : non seulement l’Univers est homogène et isotrope dans l’espace – cela signifie qu’à grande échelle, l’Univers présente les mêmes propriétés en tout point et dans toutes les directions d’observation, aucun lieu ni direction n’est privilégiés – mais il l’est aussi dans le temps – ses propriétés sont globalement les mêmes à toutes les époques. D’autre part, ils postulent la création continue de matière pour compenser l’expansion observée de l’Univers mise en évidence par Hubble, de la matière est continuellement créée à un rythme très faible (de l’ordre d’un atome d’hydrogène par mètre cube tous les milliards d’années).

Ce modèle évite un commencement à l’Univers, et par conséquent la question philosophique et scientifique de la création de quelque chose à partir du néant. Il offre un cadre élégant, statique à grande échelle, dans lequel l’Univers n’a ni origine ni fin. D’un point de vue philosophique, il s’inscrit dans la continuité d’une vision éternelle du Cosmos, une position qui était majoritaire parmi les savants de l’Antiquité jusqu’au XVIIIe siècle, une idée déjà défendue par les stoïciens ou Aristote. À noter qu’Aristote s’interroge sur les limites de l’Univers et rejette l’idée d’un Univers infini, qu’il juge physiquement insoutenable.

Pourquoi le modèle de l’état stationnaire a-t-il séduit ?

Le modèle de l’état stationnaire a longtemps bénéficié d’un certain prestige pour plusieurs raisons. D’abord, sa simplicité philosophique, que l’on vient de décrire, mais aussi sa stabilité mathématique, puisqu’il repose sur des solutions simples des équations cosmologiques formulées par Einstein dans le cadre de sa relativité générale. Enfin, il séduit aussi du fait de son esthétique scientifique : un Univers inchangé dans le temps apparaît comme harmonieux et prévisible.

Le modèle de l’état stationnaire avait donc tout pour plaire. Sûr de sa théorie, c’est Fred Hoyle, en voulant se moquer et tourner en dérision le modèle concurrent de l’atome primitif qu’il considérait comme absurde, qui forge le terme de Big Bang lors d’une émission de radio sur la BBC en 1949. Et pourtant…

Le modèle de l’atome primitif de Lemaître : un précurseur du Big Bang

Avant même la formulation du Big Bang moderne tel que nous le concevons aujourd’hui, le prêtre et physicien belge Georges Lemaître avait développé en 1931 une hypothèse audacieuse : le modèle de l’atome primitif. Selon lui, l’Univers aurait été créé à partir de la désintégration d’un « atome cosmique », un point originel dense et chaud, à l’origine de l’expansion de l’espace. Il complète ainsi un modèle qu’il avait commencé à formuler dès 1927, dans lequel il proposait déjà un Univers en expansion.

Vous avez tout à fait raison sur le point historique concernant Lemaître : dans son article de 1927, il obtient des solutions dynamiques des équations d’Einstein, établit déjà la relation distance-vitesse et en donne une première estimation, à partir notamment des redshifts mesurés par Slipher, sans s’appuyer sur Hubble. Les travaux de Hubble, publiés ensuite, ont surtout apporté la confirmation observationnelle systématique et ont contribué à populariser cette loi aujourd’hui appelée loi de Hubble-Lemaître. Il conçoit un Univers en expansion, mais doté d’un passé à la fois physique et avec un commencement. Lemaître imaginait l’atome primitif comme un noyau contenant toute la matière de l’Univers dont la fission aurait déclenché l’expansion cosmique. Il interprétait les rayons cosmiques, récemment découverts, comme des résidus de cette désintégration initiale. Cette hypothèse s’est avérée inexacte puisqu’ils proviennent en réalité de phénomènes astrophysiques situés dans notre environnement cosmique proche.

Lemaître accepte l’idée d’un début de l’Univers, tout en distinguant clairement cette question cosmologique de la Création au sens religieux, qu’il considère relever d’un tout autre registre. Le modèle de l’atome primitif est le précurseur direct de ce que l’on appellera par découvertes successives le modèle du Big Bang, qui s’imposera plus tard, notamment grâce à ses prédictions observables.

Les preuves observationnelles contre l’état stationnaire

Malgré son attrait initial, le modèle de l’état stationnaire a commencé à vaciller face à des données de plus en plus précises. Le coup le plus dur arrive en 1964, quand Arno Penzias et Robert Wilson détectent par hasard un signal radio bruité provenant de toutes les directions d’observation. Ce bruit, appelé rayonnement cosmologique, est en fait la lueur fossile laissée par l’Univers très jeune, exactement comme l’avaient prédit les partisans du Big Bang. Le modèle stationnaire, lui, n’a aucun moyen d’expliquer un tel vestige. Le fond diffus cosmologique, découvert en 1965, est le témoin le plus direct du Big Bang. Ses détails ont ensuite été étudiés par les satellites COBE (1992), WMAP (2003) et Planck (2009).

D’autres indices vont dans le même sens : les galaxies lointaines – dont l’image qui nous parvient d’elle date du moment où elles étaient encore jeunes – n’ont pas la même apparence que les galaxies actuelles. De plus, les quasars, sortes de noyaux galactiques hyperactifs, étaient bien plus nombreux dans le passé qu’aujourd’hui. Ces différences montrent que l’Univers évolue au fil du temps, contrairement à ce qu’affirmait l’état stationnaire.

Enfin, le Big Bang prédit avec une grande précision les proportions des éléments légers (hélium, deutérium, lithium) formés durant les toutes premières minutes. Les mesures des éléments fossiles qui sont parvenus jusqu’à nous confirment ces valeurs. Le modèle stationnaire, qui n’inclut pas de phase chaude et dense initiale, est incapable de les expliquer.

L’évolution de la cosmologie moderne

Face à ces observations, la communauté scientifique adopte progressivement le modèle du Big Bang comme modèle standard. Pourtant, Fred Hoyle, dans les années 1990, refusant d’abandonner son hypothèse, propose un modèle dit quasi stationnaire, mais il reste marginal.

Aujourd’hui, le modèle ΛCDM (Lambda Cold Dark Matter), une version étendue du Big Bang qui intègre la constante cosmologique, l’idée selon laquelle il existe une minuscule énergie du vide, identique partout, exerçant une pression qui accélère l’expansion de l’Univers, est considéré comme le cadre le plus complet pour décrire l’évolution de l’univers. Introduite par Einstein en 1917 pour contrecarrer l’effet de la gravité dans un Univers qu’il pensait lui-même statique, elle a été réhabilitée sous le nom d’énergie sombre pour expliquer l’accélération observée, est considéré comme le cadre le plus complet pour décrire l’évolution de l’Univers.

Le modèle de l’état stationnaire illustre un cas typique d’élégance théorique confrontée à la rigueur de l’expérimentation. Cette controverse a stimulé les débats, inspiré des développements mathématiques et permis une meilleure compréhension de ce qu’est une bonne théorie scientifique : cohérente, testable, et surtout, réfutable.

Elle rappelle aussi que la science avance non par dogme, mais par confrontation avec la réalité du cosmos. Et si certaines théories comme celle de la simulation ou du multivers flirtent aujourd’hui avec la frontière de ce que l’on est capable de tester, elles perpétuent une tradition millénaire : tenter de comprendre ce qui, depuis toujours, nous dépasse.

Waleed Mouhali ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

26.11.2025 à 11:25

Votre chien ou chat vieillit ? Des gestes simples pour prolonger sa qualité de vie

Sara Hoummady, DMV, PhD, Associate professor in ethology and animal nutrition, UniLaSalle

Texte intégral (3145 mots)

Déjà, ses premiers poils gris. Votre chien ou votre chat a pris un petit coup de vieux. Comment prendre soin de lui à présent ? Des chercheurs se sont penchés sur la question et prodiguent quelques conseils faciles à mettre en œuvre.

En France, avec une espérance de vie moyenne de 11,3 ans chez les chiens comme chez les chats, la gériatrie animale est devenue indispensable. Les connaissances progressent rapidement pour mieux accompagner ces animaux. On sait désormais que quelques aménagements simples améliorent nettement le confort et la qualité de vie d’un chat ou d’un chien âgé. L’essentiel pour les propriétaires est de ne pas rester observateur passif du vieillissement de leur compagnon à quatre pattes.

À quel âge mon chien ou mon chat peut-il être considéré comme âgé ?

Une recherche portant sur plus de deux millions de chats et plus de quatre millions de chiens a permis de mieux définir leurs différents stades de vie.

Chez le chat, l’entrée dans le « troisième âge » se situe autour de 10 ans. Le « troisième âge » comprend le stade mature, senior et super-senior.

Selon cette même étude, pour le chien, la situation est moins uniforme : la vitesse de vieillissement dépend fortement de la taille.

Les chiens de petit format (toy et small, des races dont le poids est inférieur à 9 kg, comme les chihuahas ou les cavalier king charles) entrent dans le troisième âge vers 7 ans, puis deviennent seniors autour de 12 ans.

Les chiens de format moyen à grand, de plus de 9 kg, comme les welsh corgis, les golden retrievers ou les bergers australiens par exemple, y accèdent plus tôt : environ 6 ans pour le début du troisième âge, puis 10 ans pour le stade sénior.

Il est important d’être rassuré : passer dans ce nouveau stade ne signifie absolument pas que “la fin” approche. Cela indique surtout qu’il est temps d’être plus attentif à son compagnon et d’adapter progressivement son suivi, son environnement et ses soins pour l’aider à vieillir dans les meilleures conditions.

Qu’est-ce qu’un vieillissement sain ? Comment l’évaluer chez son animal ?

Avant de parler de « vieillissement sain », il est utile de rappeler ce qu’est le vieillissement : un processus naturel, progressif et inévitable. Avec le temps, les animaux tolèrent moins bien les stress de leur environnement et leurs cellules accumulent des dommages, ce qui entraîne des modifications physiologiques variées.

Qu’entend-on alors par un chien ou un chat vieillissant « en bonne santé » ? Un récent article de consensus auquel j’ai participé propose une définition adaptée à nos animaux de compagnie : un animal âgé en bonne santé est celui qui conserve suffisamment de capacités et de résistance pour répondre à ses besoins physiques, comportementaux, sociaux et émotionnels, tout en maintenant une relation stable et positive avec son humain.

Certains signes sont tout à fait normaux : poils qui grisonnent, léger tartre, peau plus fine, perception sensorielle un peu diminuée mais sans impact notable sur la qualité de vie.

En revanche, des difficultés locomotrices entravant l’accès aux ressources (difficulté à se lever, à monter les escaliers ou à interagir facilement avec vous) ne doivent pas être considérées comme de simples manifestations de l’âge. Il en va de même avec les premiers signes de dysfonction cognitive (un syndrome qui présente quelques similitudes avec Alzheimer), lorsqu’un chien ou un chat a du mal à retrouver sa gamelle ou semble perdu dans la maison, par exemple. Ces cas nécessitent un avis vétérinaire.

La qualité de vie devient donc le critère central pour évaluer si un animal suit une trajectoire de vieillissement harmonieuse. Chez le chien et le chat, on utilise désormais la notion de fragilité, issue de la gériatrie humaine (voir tableau ci-dessous).

Comment évaluer la fragilité de son animal ?

Les animaux classés comme fragiles sont plus susceptibles de développer des maladies et doivent faire l’objet d’un suivi plus rapproché.

L’intérêt majeur de cette approche est que, comme chez l’humain, la fragilité repérée tôt pourrait parfois être atténuée. D’où l’importance d’un dépistage régulier et d’un accompagnement précoce pour soutenir au mieux nos compagnons âgés.

Quelques aménagements à mettre en place

La première étape consiste à rendre l’environnement de l’animal plus accessible afin qu’il puisse atteindre facilement toutes ses ressources : nourriture, eau, lieux de repos, espaces de cachette, zones d’interaction… De simples aménagements peuvent déjà faire une vraie différence : petits escaliers pour monter sur le canapé, chauffeuses ou coussins fermes et peu hauts, gamelles surélevées pour les chiens et chats souffrant d’arthrose.

Multiplier les points d’accès est également utile : deux ou trois zones d’alimentation, plusieurs endroits pour dormir, et davantage de litières, faciles à enjamber. Certains bacs du commerce sont trop hauts pour des chats arthrosiques ; un plateau large à rebord bas peut être bien plus confortable.

Maintenir une relation apaisée et positive apparaît essentiel. Un comportement jugé « indésirable » doit toujours être investigué avec un vétérinaire et un comportementaliste (ou un vétérinaire comportementaliste) : il peut en effet traduire un besoin, un inconfort ou une difficulté. Un chat qui griffe le tapis plutôt que son arbre à chat, par exemple, peut simplement chercher une position moins douloureuse. Certains animaux deviennent aussi plus anxieux ou plus réactifs avec l’âge ou certaines conditions médicales ; il est alors important d’en comprendre la cause plutôt que de sanctionner, au risque d’abîmer la relation et de ne pas régler la problématique.

La stimulation cognitive et physique doit se poursuivre, mais en s’adaptant aux capacités de l’animal. Les « puzzle feeders »(ou gamelles interactives, des bols où les animaux doivent résoudre des jeux pour avoir leur ration) restent intéressants, à condition d’être choisis en fonction de son état : un tapis de fouille, une gamelle interactive à pousser du nez seront préférables à un système demandant des mouvements complexes des pattes. Les jeux, les apprentissages et les petits entraînements restent bénéfiques ; il suffit parfois de raccourcir les séances et d’utiliser des récompenses très appétentes (petits morceaux de blanc de poulet ou de saucisses…).

Les promenades peuvent être adaptées notamment en utilisant des sacs confortables et sécuritaires pour porter le chien lorsqu’il est trop fatigué, que ce soit pour une partie ou l’ensemble de la balade, l’important étant de continuer à ce que l’animal ait accès à l’extérieur.

L’alimentation joue enfin un rôle majeur dans l’accompagnement des animaux âgés. Le vieillissement entraîne une modification de la digestion et une perte progressive de masse musculaire. Il est donc recommandé de privilégier une alimentation facilement digestible, dont l’odeur et le goût attirent votre animal, et formulée spécifiquement pour les besoins des seniors. Les rations de viande crue sont à éviter : elles sont souvent déséquilibrées en minéraux, ce qui peut être délétère pour les animaux âgés, particulièrement sensibles aux excès de phosphore ou aux rapports calcium/phosphore inadaptés. Elles présentent également un risque sanitaire accru alors que leur système immunitaire est moins performant.

En revanche, combiner une alimentation sèche (croquettes) et humide (terrine, mousses…) est souvent bénéfique. Une ration cuite et faite maison (en suivant les conseils d’un vétérinaire) peut aussi aider un animal à retrouver l’appétit. Et pour les plus difficiles, une astuce simple peut suffire : tiédir légèrement l’aliment humide pour en renforcer l’odeur et la rendre plus attirante.

À quel moment faire intervenir le vétérinaire ?

Les visites de suivi chez le vétérinaire restent indispensables, notamment pour maintenir à jour le protocole vaccinal et le déparasitage. Avec l’âge, le système immunitaire perd en efficacité : un animal senior est donc plus vulnérable et nécessite une protection régulière contre les maladies infectieuses et les parasites.

Les consultations de gériatrie ont pour objectif de suivre l’évolution du vieillissement qui est propre à chaque individu. La première est souvent la plus longue : elle permet un échange approfondi et inclut, lorsque nécessaire, des examens complémentaires. Ces premiers éléments serviront de référence pour les visites suivantes. L’idéal est d’entamer ce suivi dès le début du « troisième âge ». La fréquence des consultations dépend ensuite de la trajectoire de l’animal : tous les six mois si des signes de fragilité apparaissent, ou une fois par an si son état reste stable.

L’enjeu n’est plus seulement d’allonger la durée de vie de nos compagnons, mais surtout de prolonger leur vie en bonne santé, en préservant leur qualité de vie le plus longtemps possible – une démarche qui rejoint celle adoptée pour les humains.

Sara Hoummady est membre de l'AFGASP (Association Française de Gériatrie Animale et de Soins Palliatifs). Elle a reçu la bourse de la FVE (Federation Veterinaire Européenne) pour ses travaux sur le vieillissement félin. Elle a fait partie d'un comité de réflexion sur le vieillissement sain chez le chien et le chat organisé par un petfooder.

22.11.2025 à 18:08

Effets secondaires des chimiothérapies : une molécule française prometteuse pour lutter contre les neuropathies périphériques, dont souffrent près de 90 % des patients

Laurence Lafanechère, Directrice de recherche CNRS, Université Grenoble Alpes (UGA)

Texte intégral (1623 mots)

Une nouvelle molécule capable de protéger les neurones des effets toxiques de la chimiothérapie, tout en renforçant l’efficacité de certains traitements anticancéreux, a été découverte et offre des résultats prometteurs chez l’animal. Une start-up a été créée pour continuer son développement et mener des études chez l’humain.

Picotements dans les mains et les pieds, brûlures, douleurs, perte de sensibilité, sensation d’engourdissement… Les neuropathies périphériques figurent parmi les effets secondaires les plus fréquents de la chimiothérapie, touchant jusqu’à 90 % des patients pour certains traitements. Leur sévérité conduit parfois les praticiens à ajuster, voire à réduire les doses de chimiothérapie, ce qui peut en diminuer l’efficacité.

Dans un cas sur quatre, ces atteintes nerveuses persistent des mois, voire des années après la fin du traitement. Elles rappellent alors chaque jour aux patients qu’ils ont eu un cancer – alors même que leurs cheveux ont repoussé et que les nausées ou la fatigue ont disparu. Aucun droit à l’oubli, même une fois la maladie vaincue

À ce jour, hormis le port de gants et de chaussons réfrigérants pendant les séances de chimiothérapie – une méthode pas toujours efficace et souvent désagréable –, aucun traitement préventif n’existe. Quelques médicaments palliatifs sont utilisés, pour atténuer la douleur, avec une efficacité modeste.

Notre équipe, en collaboration avec des chercheurs états-uniens et français, vient de franchir une étape importante avec la découverte d’un composé, baptisé Carba1, capable de protéger les neurones des effets toxiques de la chimiothérapie, tout en renforçant l’efficacité de certains traitements anticancéreux. Ces travaux viennent d’être publiés dans la revue Sciences Advances.

Une molécule, deux cibles

Carba1 appartient à la famille des carbazoles, une classe de molécules développée par les chercheurs du Centre d’études et de recherche sur le médicament de Normandie (CERMN), avec lesquels nous collaborons depuis plus de dix ans.

Nos travaux ont mis en évidence que Carba1 agit sur deux cibles principales.

Premièrement, Carba1 interagit avec la tubuline, la brique de base des microtubules. Selon les besoins de la cellule, ces briques peuvent s’assembler pour former soit des « câbles » capables de tirer et de séparer les chromosomes lors de la division cellulaire, soit des « rails » sur lesquels se déplacent des moteurs moléculaires transportant nutriments et organites comme les mitochondries, assurant ainsi la distribution de l’énergie et des ressources dans toute la cellule.

Ce système de transport est particulièrement essentiel dans les cellules nerveuses, dont les prolongements peuvent atteindre plus d’un mètre de longueur, par exemple les neurones qui partent du ganglion rachidien, près de la moelle épinière et vont innerver la peau des pieds. De nombreux médicaments anticancéreux, tels que le paclitaxel (Taxol) ou le docétaxel (Taxotère), ciblent déjà ces structures afin de bloquer la prolifération des cellules tumorales. Cependant, cette action n’est pas sans conséquence : les neurones, eux aussi dépendants des microtubules pour le transport de leurs constituants, en sont affectés, ce qui constitue l’une des causes majeures des neuropathies.

Nous avons montré que Carba1 modifie subtilement les microtubules : il perturbe leur extrémité, favorisant la liaison du paclitaxel. Cette interaction permet d’utiliser des doses plus faibles du médicament anticancéreux sans perte d’efficacité contre les tumeurs.

Mais ce n’est pas tout.

Des neurones plus résistants

Deuxièmement, en examinant plus en détail les propriétés de Carba1, nous avons découvert qu’il agit également sur un autre front : le métabolisme énergétique. Les neurones figurent parmi les cellules les plus gourmandes en énergie, et la défaillance bioénergétique est considérée comme l’un des principaux facteurs contribuant à la dégénérescence neuronale.

Nos résultats montrent que Carba1 active directement une enzyme clé, la nicotinamide phosphoribosyltransférase (NAMPT), qui relance la production de NAD⁺, molécule cruciale pour la génération d’énergie. Résultat : les neurones deviennent plus résistants au stress métabolique et survivent mieux aux agressions des agents chimiothérapeutiques.

Nous avons confirmé l’effet neuroprotecteur de Carba1 sur des cultures de neurones exposées à trois agents chimiothérapeutiques connus pour induire une neuropathie, via des mécanismes différents : le paclitaxel (ciblant les microtubules), le cisplatine (agent alkylant) et le bortézomib (inhibiteur du protéasome).

Contrairement aux cultures témoins où s’étendent des prolongements neuritiques lisses et vigoureux, dans les cultures traitées par ces médicaments, les prolongements présentent un aspect fragmenté, caractéristique d’un processus de dégénérescence. En revanche, lorsque les neurones sont exposés à ces mêmes traitements en présence de Carba1, leurs prolongements demeurent intacts, indiscernables de ceux des cultures non traitées. Ces observations indiquent que Carba1 protège efficacement les neurones de la dégénérescence induite par ces agents neurotoxiques.

Des résultats encourageants chez l’animal

Pour aller plus loin, nous avons testé Carba1 dans un modèle de neuropathie chez le rat traité au paclitaxel, développé par le Dr David Balayssac à Clermont-Ferrand (unité Neurodol). Ce traitement provoque une hypersensibilité cutanée : les rats réagissent à des pressions très faibles sur leurs pattes, un signe de douleur neuropathique. L’analyse histologique montre également une diminution des terminaisons nerveuses intra-épidermiques, tandis que le sang présente des taux élevés de NfL (chaîne légère de neurofilaments), marqueur de dégénérescence neuronale.

Lorsque Carba1 est administré avant et pendant le traitement, ces altérations disparaissent : les nerfs restent intacts, la concentration de NfL demeure normale et la sensibilité cutanée des animaux reste inchangée. Autrement dit, Carba1 protège les neurones de la dégénérescence induite par le paclitaxel. Signe rassurant, Carba1 n’impacte pas la croissance tumorale.

Comme les neurones, les cellules cancéreuses consomment beaucoup d’énergie. Il était donc essentiel de vérifier que Carba1 n’avait pas d’effet pro-tumoral et qu’il ne diminuait pas l’efficacité du paclitaxel. Pour le savoir, nous avons administré Carba1 seul, ou en association avec une dose thérapeutique de paclitaxel, à des souris porteuses de tumeurs greffées. Les résultats sont clairs : Carba1 n’a provoqué aucun effet toxique, ni altéré la santé générale des animaux, ni stimulé la croissance des tumeurs. Il n’interfère pas non plus avec l’action anticancéreuse du paclitaxel.

Une nouvelle voie vers des traitements mieux tolérés

Cette découverte est particulièrement enthousiasmante, car elle combine deux effets rarement réunis :

renforcer l’efficacité des médicaments anticancéreux de la famille du paclitaxel (taxanes) en permettant d’en réduire la dose ;

préserver les nerfs et améliorer la qualité de vie des patients pendant et après le traitement.

Avant d’envisager un essai clinique chez l’humain, plusieurs étapes restent indispensables. Il faut d’abord confirmer la sécurité de Carba1 chez l’animal, déterminer la dose minimale efficace et la dose maximale tolérée. Enfin, il sera nécessaire de mettre au point une formulation adaptée à une administration chez l’humain.

Cette mission incombe désormais à la start-up Saxol, issue de cette recherche, dont je suis l’une des cofondatrices. Si ces étapes – qui devraient s’étendre sur cinq ans au moins, selon les défis techniques et les levées de fonds – se déroulent comme prévu, Carba1 pourrait devenir le premier traitement préventif contre la neuropathie induite par la chimiothérapie – une avancée majeure qui pourrait transformer la façon dont les patients vivent leur traitement anticancéreux.

Carba1 incarne une innovation à l’interface de la chimie, de la neurobiologie et de l’oncologie. En associant protection neuronale et renforcement de l’efficacité thérapeutique, cette petite molécule pourrait, à terme, réconcilier traitement du cancer et qualité de vie. Pour les millions de patients confrontés à la double épreuve du cancer et de la douleur neuropathique, elle représente un espoir concret et prometteur.

Laurence Lafanechère est cofondatrice et conseillère scientifique de la Société SAXOL. Pour mener ses recherches elle a reçu des financements de : Société d’Accélération de Transfert de Technologies Linksium Maturation grant CM210005, (L.L) Prématuration CNRS (LL) Ligue contre le Cancer Allier et Isère (LL, C.T, D.B.) Ruban Rose (LL)

20.11.2025 à 16:16

Les textes des COP parlent-ils vraiment de climat ? Le regard de l’écolinguistique

Albin Wagener, Professeur en analyse de discours et communication à l'ESSLIL, chercheur au laboratoire ETHICS, Institut catholique de Lille (ICL)

Texte intégral (2295 mots)

Derrière les grandes déclarations de la diplomatie climatique, que disent vraiment les textes des COP ? Une étude de leurs discours, passés au crible du « text mining », montre comment les mots des COP sont davantage centrés sur les mécaniques institutionnelles que sur l’urgence environnementale. Le langage diplomatique sur le climat fabrique ainsi un récit institutionnel dont la nature est presque absente.

Alors que la COP30 se tient au Brésil en ce mois de novembre 2025, des voix s’élèvent : ces montagnes onusiennes accoucheraient-elles de souris ? En effet, ces grand-messes du climat aboutissent le plus souvent à des textes consensuels. Certes, ils reconnaissent – sur le papier – la réalité des enjeux climatiques, mais ils ne sont que rarement suivis d’effets. On se souvient, par exemple, du texte de la COP26, à Glasgow (2021), qui évoquait enfin clairement la question de la sortie des énergies fossiles. Mais la mise en œuvre de cette promesse, non réitérée lors de la COP29, à Bakou (2024), reste encore à concrétiser.

Leur processus de décision même est de plus en plus critiqué. Il ne fait intervenir que les délégations nationales à huis clos, tout en donnant un poids important aux lobbies. On y retrouve bien sûr des ONG, mais aussi des grandes entreprises, comme Coca-Cola lors de la COP27, à Charm el-Cheikh (2022). L’occasion pour les États producteurs d’énergie fossile de se livrer à des opérations remarquables d’écoblanchiment – comme les Émirats arabes unis furent accusés de le faire lors de la COP28 à Dubaï. Dans le même temps, les populations autochtones et les mouvements des jeunes pour le climat peinent à se faire entendre à l’occasion de ces événements.

Afin de mieux comprendre l’évolution sémantique dans les déclarations des COP et de voir dans quelle mesure celles-ci reflètent l’urgence climatique, j’ai mené une analyse de discours à partir des déclarations officielles (en anglais) des COP entre 2015 – soit juste après la signature de l’accord de Paris – et 2022. Cela permet de mieux saisir les représentations sociales des instances internationales à propos du changement climatique, dans la mesure où ces discours prennent sens au cours de leur circulation dans la société.

Écolinguistique et text mining, mode d’emploi

Cette étude s’inscrit dans l’approche écolinguistique héritée des travaux d’Arran Stibbe ; une approche qui permet notamment d’explorer la manière dont les institutions cadrent les discours sur l’environnement, tout en aidant à comprendre comment les intérêts divergents d’acteurs différents aboutissent à des positions médianes. Pour le climat comme pour les autres grands sujets politiques internationaux, la façon dont les acteurs en parlent est capitale pour aboutir à des consensus, des prises de décision et des textes engageant les États.

J’ai mené cette analyse grâce à l’outil Iramuteq, développé par Pascal Marchand et Pierre Ratinaud. Il permet une approche statistique du nombre de mots présents dans un corpus textuel, des mots avec lesquels ils apparaissent le plus souvent, mais également de les croiser avec les définitions et leur sens en contexte.

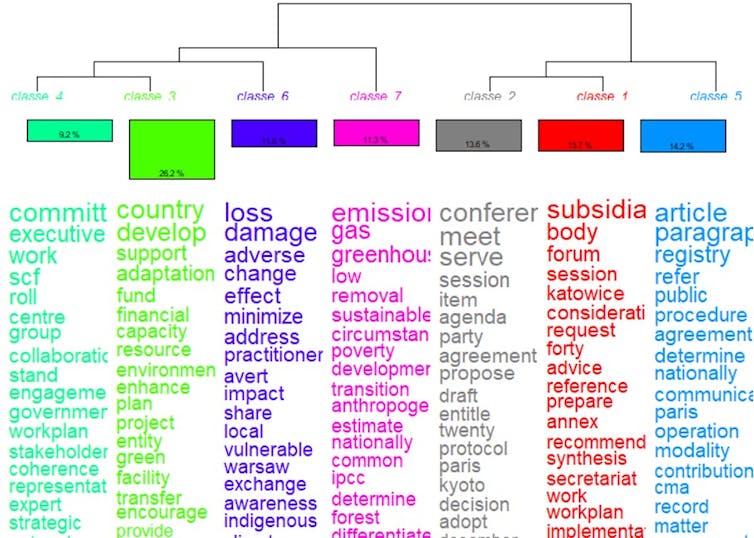

Par ordre de poids statistique, on retrouve ainsi les thèmes suivants :

Fonds de soutien international (26,2 %, en vert fluo, classe 3), qui recoupe les discussions sur l’aide aux pays en voie de développement et la proposition d’un fonds afin de faire face au changement climatique.

Textes des COP (14,2 %, en bleu, classe 5). Cette catégorie intègre les passages qui évoquent le fonctionnement des COP elles-mêmes et des leurs organes administratifs, dont les objectifs sont actés grâce aux textes.

Préparation des COP (13,7 %, en rouge, classe 1). Il s’agit de tout le jargon lié aux coulisses des COP et aux travaux d’organisation qui permettent aux COP d’aboutir et à leurs décisions d’être appliquées de manière concrète.

Organisation des COP (13,6 %, en gris, classe 2). Il s’agit du détail concernant les événements des COP elles-mêmes, c’est-à-dire leur organisation et leur calendrier, avec le fonctionnement par réunions et documents à produire.

Conséquences négatives du changement climatique (11,6 % seulement, en violet, classe 6). Il s’agit des passages où l’accent est mis sur les dommages, les risques et les vulnérabilités, c’est-à-dire les conséquences négatives du réchauffement climatique.

Écologie (11,3 %, rose, classe 7). Cette classe traite des éléments d’ordre écologique liés au changement climatique, ainsi que des causes du réchauffement planétaire.

Gouvernance de la COP (9,2 %, vert pâle, classe 4). Dans cette dernière classe, on retrouve les éléments d’ordre stratégique liés aux COP, à savoir la gouvernance, les parties prenantes, les groupes de travail et les plans à suivre.

À lire aussi : Les mots de la COP : dictionnaire portatif des négociations climatiques

Que retenir de ce découpage ? Les questions strictement climatiques et écologiques ne totalisent que 22,9 % des occurrences dans les textes, ce qui paraît assez faible alors qu’il s’agit des raisons pour lesquelles ces COP existent. Dans une grande majorité des thématiques abordées par le corpus, les COP parlent d’abord d’elles-mêmes.

C’est peu surprenant pour une institution internationale de ce calibre, mais cela pose de sérieuses questions concernant la prise en compte des dimensions extra-institutionnelles du problème.

L’écologie déconnectée des autres mots clés

J’ai ensuite poussé le traitement des données un peu plus loin grâce à une méthode statistique appelée « analyse factorielle de correspondance ». Celle-ci permet de comprendre comment les différentes thématiques sont articulées entre elles dans les discours au sein du corpus.

Les récits en lien avec les thèmes qu’on retrouve au centre droit du graphe, liés aux textes des COP (bleu), à leur préparation (rouge), à leur organisation (gris) et à leur gouvernance (vert pâle) forment ainsi un ensemble homogène.

On note toutefois, dans la partie en bas à gauche, que la gouvernance des COP (vert pâle) a un positionnement hybride et semble jouer le rôle d’interface avec la thématique des conséquences négatives du réchauffement climatique (violet) et celle des fonds de soutien internationaux (vert fluo).

En d’autres termes, ces observations confirment que les COP se donnent bien pour objectif de remédier aux conséquences du changement climatique. Et cela, à travers la gouvernance mise en place par les COP, et avec la proposition d’aides aux pays les plus vulnérables comme moyen.

Quant au thème de l’écologie (en rose), il se retrouve en haut à gauche du graphe. Surtout, il semble comme déconnecté du reste des thématiques. Ceci montre que, dans ces textes, il existe peu de liens entre les propos qui traitent de l’écologie et ceux qui évoquent le fonctionnement des COP ou la mise en œuvre concrète de solutions.

À lire aussi : Les classes populaires en ont-elles vraiment marre de l’écologie ?

L’absence de termes pourtant centraux

Plus intéressant encore, les textes analysés brillent par l’absence relative de certains termes clés.

Ainsi, le terme animal (en anglais) n’est jamais utilisé. Certains termes n’apparaissent qu’une fois dans tous les textes étudiés, comme life, river ou ecological. D’autres apparaissent, mais très peu, comme natural (trois occurrences), earth (quatre occurrences). Des termes comme water, biodiversity ou ocean, aux enjeux colossaux, ne totalisent que six occurrences.

Ainsi, alors que les COP ont pour objectif de s’intéresser aux conséquences du réchauffement climatique sur les sociétés humaines et le vivant en général, il est marquant de constater que la plupart des champs thématiques du corpus parlent non pas des problèmes liés au changement climatiques, mais surtout des COP elles-mêmes, plus précisément de leur fonctionnement.

En d’autres termes, les COP se parlent à elles-mêmes, dans une logique de vase clos qui vise d’abord à s’assurer que les dispositions prises pour respecter l’accord de Paris sont bien respectées.

À lire aussi : À quoi servent les COP ? Une brève histoire de la négociation climatique

Cet état de fait contraste avec les conséquences concrètes du réchauffement climatique. Il illustre la vivacité de représentations d’ordre gestionnaire et institutionnel, qui s’autoalimentent en voyant d’abord l’environnement, la biodiversité et le vivant comme des ressources à préserver ou des objectifs à accomplir. En restant focalisées sur l’accord de Paris, les déclarations officielles voient ainsi le vivant et la biodiversité comme autant d’outils, d’objets ou de cases à cocher pour rendre compte d’engagements pris au niveau international.

C’est compréhensible étant donnée la nature des textes des COP et du contexte socio-institutionnel qui encadrent leur production. Il n’en reste pas moins que cela trahit bon nombre de représentations qui continuent de percoler nos imaginaires. Dans cette logique, les éléments d’ordre naturel, environnemental ou écologique constituent soit des ressources à utiliser ou préserver, soit des éléments à gérer, soit des objectifs à remplir. Or, cette représentation est loin d’être neutre, comme l’explique George Lakoff.

Ici, le changement climatique est donc traité comme un ensemble de problèmes auxquels il s’agit d’apporter de simples solutions techniques ou des mécanismes de compensation, sans que les conditions qui alimentent ce même dérèglement climatique (notamment liées au système économique et aux modes de production et de consommation) ne soient abordées à aucun moment dans les textes.

C’est cette même logique qui semble condamner les instances internationales à tenter de gérer les conséquences du réchauffement climatique, tout en évitant soigneusement d’en traiter les causes.

Albin Wagener ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.11.2025 à 16:16

On peut réactiver un souvenir ou le faire disparaître de façon réversible – chez la souris

Jean-Christophe Cassel, Professeur de neurosciences à l'Université de Strasbourg, Université de Strasbourg

Texte intégral (1776 mots)

Après avoir démontré que les souvenirs s’inscrivent de façon matérielle dans notre cerveau, les scientifiques s’attèlent à la tâche de réactiver des souvenirs attaqués par des maladies neurodégénératives chez des souris.

Chacun sait ce qu’est un souvenir : un événement, une odeur, une sensation de notre passé que nous pouvons rappeler. Mais à quoi ressemble-t-il dans notre cerveau ?

Il est porté par des groupes de neurones interconnectés. À cette échelle, le support du souvenir est appelé « engramme ». Ce mot désigne le substrat matériel constitué par un réseau spécifique de neurones, dont les interconnexions se sont renforcées durablement lors de la mémorisation. Ainsi, quand on se souvient, une partie de ce réseau est réactivée. Les recherches récentes montrent comment se fait cette réactivation et comment on peut la contrôler de façon réversible chez la souris.

Mieux comprendre les mécanismes cellulaires qui sous-tendent nos souvenirs est un enjeu de taille, car nombre de maladies neurodégénératives et de traumatismes altèrent notre mémoire, non seulement en perturbant l’accès aux images de notre passé, mais aussi en s’attaquant directement au matériel biologique dans lequel ces images sont fixées.

Comment les souvenirs s’inscrivent dans le cerveau

L’idée que nos souvenirs ne sont pas quelque chose d’immatériel mais ont un support physique est ancienne. Déjà Platon imaginait que l’âme recèle des tablettes de cire dans lesquelles se grave ce que nous voulons retenir.

Mais il a fallu bien longtemps pour affiner cette intuition, puis pour la démontrer expérimentalement. À la fin du XIXe siècle, l’Espagnol Santiago Ramon y Cajal pense que les connexions entre certains neurones sont renforcées lors d’activations répétées accompagnant l’apprentissage – ainsi se formerait le souvenir.

Dans les années 1960, ces spéculations commencent à trouver une assise expérimentale. C’est d’abord chez un mollusque marin, l’aplysie, qu’on les démontre. Lorsqu’on stimule mécaniquement une partie de son dos, il rétracte ses branchies pour les protéger. Mais si cette stimulation est répétée quelques fois, le réflexe s’atténue durablement. Cette adaptation repose sur une réduction prolongée de l’excitabilité synaptique et du nombre de synapses dans le circuit moteur qui pilote la rétraction.

À l’inverse, une sensibilisation de ce réflexe, déclenchée par une stimulation nociceptive (douleur déclenchée par une agression de l’organisme, ndlr) appliquée sur la queue de l’animal, provoque une augmentation persistante de l’excitabilité synaptique et fait apparaître des connexions additionnelles. En 1973, un mécanisme du même type est décrit dans l’hippocampe du lapin – il est nommé « potentialisation à long terme ».

Pour désigner l’encodage permanent dans le substrat cérébral des éléments d’une expérience vécue, rappelons la formule laconique de Carla Shatz :

« Neurons that fire together, wire together » (Les neurones qui se coactivent s’interconnectent.) Carla Shatz, 1992, « Scientific American »

Observer directement les souvenirs en « allumant » les neurones interconnectés

Si les neurones coactivés au cours de l’encodage se réactivent pour permettre le rappel d’un souvenir (Figure 1), on doit pouvoir prouver que leur réactivation accompagne le rappel du souvenir et montrer que leur destruction l’empêche.

Pour ce qui est de la réactivation lors du rappel, le groupe de Mark Mayford a appris à des souris à reconnaître un signal sonore annonçant un choc électrique désagréable. Lorsque plus tard, les souris réentendent ce son, leur immobilité traduit la peur, donc une réactivation du souvenir de ce qu’annonce le son.

Pour imager les neurones qui portent la réactivation du souvenir, voici la procédure : avant l’apprentissage, on infecte des cellules de l’amygdale

– une structure cruciale pour les émotions, dont la peur – avec un virus qui permettra de rendre fluorescents les neurones activés pendant l’apprentissage. Ultérieurement, une fois que ces souris ont réentendu le son, elles sont mises à mort et, à l’aide d’un second marquage, on visualise les neurones qui se sont activés pendant ce rappel. Du coup, les neurones doublement marqués auront été activés pendant l’apprentissage et réactivés pendant le rappel. Or, Mayford et ses collègues constatent qu’il y a bien eu augmentation du double marquage chez les souris ayant eu peur pendant le rappel (comparativement aux différentes conditions de contrôle).

Pour ce qui est de la destruction des neurones qui aboutissent à l’anéantissement du souvenir, on utilisera également une stratégie reposant sur une infection virale des neurones de l’amygdale, mais cette fois, les neurones activés pendant l’apprentissage seront tués avant le rappel à l’aide d’une toxine. De cette manière, le groupe de Paul Frankland a pu montrer qu’une destruction de ces neurones faisait disparaître toute réaction de peur chez les souris car, du fait de la mort des neurones « souvenir », elles ont oublié la signification du signal sonore.

Comment réactiver un souvenir ou le faire disparaître de façon réversible ?

Aujourd’hui, les chercheurs ont peaufiné cette démonstration en parvenant à manipuler ponctuellement et réversiblement l’engramme (le réseau de neurones souvenirs) pour induire l’expression ou la disparition d’un souvenir.

C’est là qu’intervient une technique relativement récente : l’optogénétique. Elle permet de contrôler (soit activer, soit inhiber) avec une grande précision l’activité de certains neurones en les exposant à de la lumière par l’intermédiaire d’une fibre optique plongée dans une région d’intérêt du cerveau. Il suffit pour cela de rendre ces neurones sensibles à une longueur d’onde lumineuse par introduction de gènes codant pour des protéines photosensibles. De plus, il est possible de faire dépendre l’expression de ces gènes de l’activation même des neurones.

C’est ainsi que le groupe de Susumu Tonegawa a pu montrer, chez la souris, qu’après l’apprentissage d’un danger lié à un contexte donné, l’activation par la lumière des neurones ayant participé à l’apprentissage induisait un comportement de peur, donc un rappel… et cela dans un contexte sans danger bien connu de la souris, et sans rapport avec celui de l’apprentissage ! Par ailleurs, lorsque ces neurones étaient inhibés par la lumière dans le contexte dangereux, la souris ne manifestait plus aucune peur.

Implanter un faux souvenir

Il y a même mieux, puisque le groupe de Tonegawa a aussi réussi à implanter un faux souvenir dans la mémoire des souris.

Les souris ont d’abord encodé un premier contexte parfaitement neutre. Les neurones ayant été activés pendant l’encodage de ce contexte ont exprimé une protéine photoactivable avec de la lumière bleue. Les chercheurs ont ensuite exposé ces souris à un autre contexte, celui-là désagréable, tout en activant conjointement la trace du premier avec de la lumière bleue.

Lorsque les souris étaient ultérieurement réexposées au premier contexte (pourtant neutre, à la base), elles se sont mises à le craindre.

Enfin, dans un modèle murin de maladie d’Alzheimer, le groupe de Tonegawa est même allé jusqu’à ressusciter un souvenir le temps d’une photoactivation d’un engramme d’abord rendu photoactivable mais ultérieurement oublié, alors même que celui-ci était invalidé du fait de l’évolution d’un processus neurodégénératif.

Pour l’heure, ces résultats, bien que spectaculaires, et avec lesquels s’alignent les données produites par d’autres groupes de recherche, se limitent à des mémoires simples qui pilotent des comportements simples dans des modèles animaux raisonnablement complexes.

Reste à savoir si les travaux menés sur ces modèles sont généralisables sans nuances à l’humain, et par quel mécanisme un motif d’activation neuronale peut générer des images et des impressions passées dans une phénoménologie consciente actuelle.

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a eu lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.

Jean-Christophe Cassel a reçu des financements de l'ANR. ANR-14-CE13-0029-01 ANR-23-CE37-0012-02

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview